4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Pampia Grupo Editor

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Spanisch

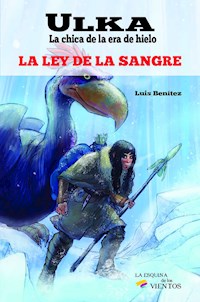

En la actual provincia argentina de Mendoza, en América del Sur, hace miles de años había mujeres y hombres luchando por sobrevivir. El rigor de la Era del Hielo, el peligro constante representado por fieras gigantescas y catástrofes naturales devastadoras, sumergieron a esos seres humanos en el terror, la superstición y la mayor brutalidad hacia los más débiles. Esta es la historia de Ulka, una joven que aprenderá a vivir y luchar por ideales que algún día serán los de toda la Humanidad: la libertad y el respeto por la vida en todas sus manifestaciones. En sus aventuras por esas tierras hostiles, Ulka se convertirá en una valerosa mujer para salvar a los suyos y conocerá el amor, pero del modo más inesperado... La implacable persecución desatada por un brujo malvado arrojará a Ulka a una serie de aventuras sin límites. Pero contará con el apoyo de la misteriosa Mujer de Sabiduría, una anciana que guarda el secreto de la Ley de la Sangre, y que además le brindará un aliado formidable: Agni, una criatura única y mortal, que acompañará a la intrépida Ulka hasta el final... cuando la joven deba optar entre el amor encontrado y correspondido o continuar su camino en busca del conocimiento perdido, lo único que puede devolverle al mundo de los humanos su mejor razón de ser.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

ULKA

LA CHICA DE LA ERA DE HIELO

LA LEY DE LA SANGRE

© Luis Benítez 2017

© de esta edición, La esquina de los vientos 2017

Ediciones de Pampia Grupo Editor

Av. Juan Bautista Alberdi 872 - C.A.B.A.

Buenos Aires, Argentina

E-mail: [email protected]

www.pampia.com

Director Editorial: José Marcelo Caballero

Ilustraciones: Hernán Gallardo

ISBN

Primera edición Agosto2017

Editado en Argentina

Edited in Argentina

El Clan Del Pájaro Terrible

El Niño y el Pozo

El niño abrió los ojos y no encontró a su madre. El calor de su cuerpo, que lo había abrigado durante toda la noche mejor que los cueros que los cubrían a ambos, había desaparecido y el interior de la tienda estaba casi helado. La hoguera en el centro de la estancia se había apagado hacía mucho y el niño tiritó de los pies hasta la cabeza, aunque una gran piel de oso lo cubría. La tienda tenía un hueco de ventilación en el techo, donde se unían los largos palos que la sostenían firmemente clavada en aquel sector del páramo: por ese hueco ingresaba la luz de la mañana, rompiendo la penumbra interior donde el niño había despertado, pero también por aquel agujero entraba el frío. El viento de la Cordillera de los Andes, atravesando el cercano glaciar, una enorme masa de hielo que cubría casi por completo las montañas, se enfriaba todavía más y así llegaba hasta el páramo y entraba en la tienda donde estaba el niño, en el centro del campamento.

La criatura no dejaba de temblar, pero el miedo de no ver cerca a su madre pudo más y lo llevó a dejar su abrigo de piel de oso y avanzar, tocando cada cosa que encontraba en su camino, hacia la abertura que un gran cuero de guanaco, sujetado con algunos nudos, cubría a modo de puerta. Antes de llegar a la salida de la tienda, el niño tropezó con una gran maza de piedra y algunas flechas de punta mellada, las armas que su padre le había dejado a su madre dos días antes, para que las reparara. Milagrosamente no se lastimó con aquellas cosas afiladas… Pasó como pudo por encima de ellas, tiró del cuero de guanaco y así escurrió su pequeño cuerpecito fuera de la tienda.

La luz plena de la mañana lo deslumbró. En torno de la tienda de su madre se desplegaba el campamento de los cazadores errantes, constituido por unas treinta tiendas en todo semejantes a la que acaba de abandonar. En el centro del campamento se abría un pozo, trabajosamente hecho por las mujeres para guardar en él los restos de la caza, en previsión de momentos de escasez. A buena distancia de las tiendas habitadas por las mujeres y sus hijos, se alzaba una mucho más grande, que ocupaban exclusivamente los cazadores del clan, el jefe y el brujo Goman, quienes dormían todos juntos. Cuando el niño fuera un cazador, para orgullo de su madre, la abandonaría y él también dormiría en la tienda grande, la casa de los hombres.

El niño no lo sabía, pero también él era un miembro del Clan del Pájaro Terrible, que así se llamaban los de su tribu: cada tienda tenía dibujada en su costado la silueta de una extraña ave, parecida a un gran avestruz, pero con un pico enorme y pesado, como señal de que formaban los que habitaban la tienda parte del mismo clan. El Pájaro Terrible, aunque ninguno de los del campamento lo había visto nunca, era el espíritu protector de todo el grupo, aquel al que invocaba el brujo Goman antes de cada cacería, cuando era preciso enfrentarse a clanes rivales por un pozo de agua o un sector de caza o cuando se producía una avalancha, venía la sequía o una inesperada inundación; cuando alguno del grupo se moría o, simplemente y por cualquier otra causa, el miedo los invadía a todos. Y eso sucedía muy a menudo en esa tierra hostil, habitada por enormes fieras, sembrada de precipicios y de ríos peligrosos de cruzar, entre otros riesgos más imprevisibles.

Pero todo eso el niño pequeño no lo sabía y si su madre —generalmente muy atenta a que nada malo le sucediera, a pesar de lo extenuante de todas sus obligaciones dentro de la tribu, simplemente porque era una mujer— lo regañaba y hasta lo golpeaba para alejarlo de algún peligro, él se limitaba a llorar y patalear por el dolor y el susto del castigo, pero luego nada recordaba de lo que ella le había dicho. Las palabras “ayer” o “hace un rato” casi nada significaban para el niño, que vivía en un presente constante, siempre renovado por asuntos sorprendentes, cosas que nunca antes había visto o experimentado.

Así fue que vio a su madre, que se afanaba en sus labores a unos diez metros de la tienda, bastante cerca del pozo abierto, casi como si fuera la primera vez. El niño sonrió y la llamó con su débil vocecita, pero el viento que barría el páramo soplaba muy fuerte, con ráfagas tremendas, agitando los cueros sueltos de las tiendas y llevándose la voz del niño en dirección opuesta. Además su madre estaba tan concentrada en su penosa tarea —despellejar un animal semejante a un conejo muy grande, para arrojarlo al pozo— que no podía de modo alguno prestarle atención a otra cosa. La mujer era joven, pero ya el viento de los páramos, las mesetas y los desfiladeros de las montañas que recorría con su clan había envejecido sus manos, sus brazos y su rostro, haciendo que pareciera mucho mayor. Aquel niño que inútilmente la llamaba era su tercer hijo. La primera vez que alumbró, para desgracia de su hombre, dio a luz una niña, por lo que aquel hombre nunca podría ser elegido como jefe del clan, aunque era un valiente y muy notable cazador. Solamente aquellos que tenía un primer hijo varón eran candidatos posibles a liderar el grupo, creían los del Clan del Pájaro Terrible. Ellos, en verdad, creían en muchas y extrañas cosas y suponían que respetar esas creencias los ayudaría a sobrevivir en las terribles condiciones que enfrentaban cada día.

El niño pequeño sonrió y decidió avanzar hacia donde se hallaba su madre, cerca del pozo abierto, y sorprenderla. Aquel era un juego del que él y su madre participaban muy seguidamente, cuando ella estaba de buen humor: Ella hacía como que no lo veía y luego de que él se le echaba encima, la mujer gritaba como si se hubiese asustado, como si un tigre dientes de sable la atacara. El niño reía fuertemente con aquel juego y luego la mujer imitaba al tigre dientes de sable, rugiendo y saltando. Entonces era el niño el que fingía estar aterrado y el juego seguía y seguía… Sí, su madre estaba jugando a que no lo veía.

Luego de parir a aquella niña la mujer que despellejaba ese animal parecido a un conejo alumbró a un niño, pero este murió antes de aprender a caminar, devorado por los lobos gigantes, cuando los del Clan del Pájaro Terrible visitaron, buscando nuevos campos de caza, las colinas donde esas fieras vagaban. La mujer lloró la muerte de su segundo hijo, pero nada pudo hacer. Su hombre se limitó a suspirar y a golpear con su lanza varias veces el suelo, como un conjuro contra la mala suerte que, al parecer, se ensañaba con él a partir del nacimiento de esa niña maldita. Si los lobos se hubiesen ocupado de ella, en vez de llevarse a su hijo varón… El Goman, el brujo que dictaba las reglas de lo sagrado a toda la tribu, había declarado que la muerte por causas naturales de la niña cambiaría las cosas, que los dioses se apaciguarían y que hasta resultaría posible, si se destacaba el hombre en la caza o la guerra contra clanes enemigos, que los espíritus le comunicaran a él, a Goman el Brujo, que el cazador estaba limpio y era nuevamente apto para liderar el grupo, cuando el jefe muriera, quedara inválido o fuera demasiado viejo como para seguir guiándolos.

La madre de la niña recelaba de que su hombre fingiera un accidente para acabar con su hija y más de una vez, aunque hombres y mujeres vivían separados dentro del clan, había visto al Goman hablando con su hombre y señalando a su hija. Aunque aquello no había sucedido hasta entonces y ya la niña —que tenía prohibido tocar a nadie que no fuera su propia madre— había cumplido catorce años, ella no dejaba de estar atenta. No podía dejar de amar a su hija, así fuera una maldición para toda la tribu y sus miembros no desearan otra cosa que su muerte por causas naturales, para librarse de la mala suerte que su existencia acarreaba.

El chico ya estaba bastante cerca de su madre y sonreía al verla más próxima, mientras ella iba arrancando cuidadosamente el pellejo del animal con una afilada piedra plana. La mujer pensaba hacer con aquel pellejo un par de sandalias para su hijo. Ella misma había cazado aquella presa poniendo trampas lejos del campamento, como hacían todas las mujeres al tiempo que recogían hongos, bayas, hierbas, insectos y cualquier otra cosa que resultara comestible y, aunque cuando terminara de quitarle la piel estuviese obligada a arrojar la carne al pozo, porque le pertenecía a todos los del clan, el cuero era de ella y podía hacer con él lo que necesitara.

El niño se detuvo a poca distancia del pozo, sonriendo porque estaba seguro de que su madre lo había visto y fingía lo contrario, prolongando el juego. Sí que iba a ser divertido cuando saltara sobre ella… Pero decidió el pequeño alargar más todavía aquel placer y acercarse a su madre bordeando el pozo, para poder saltarle a la espalda cuando menos lo esperara. Ya próximo a la excavación, el fuerte olor de su contenido le inundó la nariz y el chico hizo un gesto de desagrado. La baja temperatura conservaba durante semanas los restos de la caza en el fondo del pozo, pero el invierno había comenzado a pronunciarse muy paulatinamente ese año y los pedazos de carne de los distintos animales que componían las reservas de comida del clan empezaban a oler, congelados por la noche y descongelados por el mediodía, una y otra vez. No había ya demasiado: los hombres llevaban casi dos semanas sin salir de caza mayor, prácticamente su única ocupación junto con la defensa del clan, y la reserva de carne había disminuido bastante. De todas formas, agudos huesos a medio descarnar y largos cuernos brillaban allá abajo, gracias a un poco de luz que llegaba hasta el fondo del pozo, y aquellos débiles fulgores atrajeron la atención del niño, que enseguida se olvidó del juego que creía estar llevando delante con su distraída madre. Ella en ocasiones le daba para que se entretuviese toscas figuritas de animales talladas en hueso o cuerno y para el pequeño lo que había allá abajo eran juguetes, juguetes como los que le daba su madre, pero más grandes. Quería algunos de esos y sentándose al borde de donde se abría la penumbra de la excavación, extendió su manito hacia donde estaban esos afilados restos. Pero estaban demasiado lejos, allá abajo. Entonces se tendió sobre el borde mismo, estirando más ambos brazos para alcanzar los huesos y tampoco llegó hasta ellos. Debía aproximarse más y seguramente los alcanzaría. Fue así que el niño se arrastró un poco más y con medio cuerpo ya pendiendo en el vacío, manoteó inútilmente en dirección a donde brillaban los restos, mientras el nauseabundo hedor de la carne medio descompuesta le bañaba la cara, subiendo desde tres metros de profundidad.

La niña, como todos los menores del clan, no tenía nombre. Recién cuando algún hecho poco común le sucediera recibiría uno y así sería llamada por el resto de su vida. La misma costumbre que el Clan del Pájaro Terrible tenían las demás hordas de cazadores que vagaban por las montañas, cruzaban los caudalosos ríos de deshielo, atravesaban las llanuras o afrontaban las lejanas colinas infestadas de lobos gigantes y otros animales todavía más formidables. Además, en caso de que la niña tuviese ya un nombre, los de su clan hubiesen evitado cuidadosamente pronunciarlo, para no atraer sobre ellos la mala suerte, la misma mala suerte que ella le había acarreado a su padre, naciendo primero que sus hermanos.

Como tenía prohibido tocar a nadie, salvo a su madre, ella misma evitaba la compañía de los demás y al revés que los otros de su edad, podía vagar libremente por los alrededores del campamento y aun más allá. Nadie iba a decirle nada y, en el fondo, más de uno —incluyendo a su padre y al brujo Goman, que la odiaba particularmente al saberla maldita— tenía la esperanza de que cayera para siempre en un barranco, se ahogara en un torrente o la atacara el gran tigre dientes de sable o uno de esos enormes osos que vagabundeaban por las montañas y cuyos bramidos de hambre helaban los huesos al escucharlos, así se hallara uno en su tienda, al abrigo del fuego y con las armas cerca de la mano.

Siendo más pequeña su madre se había apiadado de su soledad y aislamiento y le había dado algo para entretenerse en sus peligrosos paseos por los límites del campamento. Era una flauta tallada en un hueso largo, amarillento y que no se parecía en nada a los de los animales que el clan estaba acostumbrado a cazar. Nadie sabía a qué bestia pertenecía ese material, brillante, liviano y hueco. Uno de los extremos de aquel instrumento terminaba en un borde filoso, porque esa flauta estaba rota. Había pertenecido a la madre de su madre y, antes de ella, a la madre de la madre de esta. La flauta rota había pasado de generación en generación, siempre de las manos de una mujer a las de su hija y entonces ella, la niña maldita, la había recibido de la suya. Con su flauta averiada, que tenía tres agujeritos en su costado, la chica deambulaba por aquí y por allá, evitando a los demás del grupo. Los del clan, por su parte, apenas al oír el sonido de la flauta ya desviaban el paso en otra dirección, con la mayor prudencia, esperando siempre que fuese algún día la voluntad de los dioses no oír nunca más aquel sonido, unas veces alegre y otras muchas triste, según se encontrara de ánimo la que ponía sus labios en el instrumento.

Para su madre, que había traído la desgracia al clan al engendrarla, era un alivio escuchar la flauta rota, así se la oyese lejana, pues quería decir aquello que su hija estaba viva y que andaba por alguna parte. Recién la vería al anochecer, cuando volviera de sus peligrosos paseos y ella le diera de comer en el interior de la tienda, lejos de la mirada de todos. Allí hasta le permitiría jugar con su hermanito… pero recordándole que, en público, nadie debía verla tocándolo. Si lo hacía, la maldición de su nacimiento se contagiaría al niño y el castigo por manchar así a ese inocente sería terrible. Ya el clan no tendría que esperar a que ella muriera por causas naturales para librarse de la mala suerte que la niña representaba. El interior de las tiendas de las mujeres era inviolable e incluso los hombres debían pedir permiso para entrar a ellas, aunque se tratara de su propia mujer y sus hijos. Ni el Goman ni el jefe de los cazadores podían hacerlo sin permiso, y entonces allí la niña estaba a salvo, así jugara con su pequeño hermanito y le hiciera cosquillas y lo alzara en brazos, meciéndolo como hacía la madre de ambos. Pero ante la vista de los demás del clan, así el niño llorara de ganas de abrazar a su hermana, ella debía evitarlo a toda costa y alejarse de inmediato.

La niña había aprovechado que casi todos dormían para salir muy temprano de la tienda, cuando su madre volvía de recoger sus trampas dejadas el día anterior y el niño aún dormía envuelto en la gran piel de oso. Sin ser vista por nadie ella podía cruzar a sus anchas el campamento, atravesar frente a la misma tienda grande, donde los hombres dormirían hasta casi el mediodía, y vagar después fuera de la protección que brindaba la presencia del grupo en el páramo, porque los animales, en general, evitaban acercarse a donde moraban los seres humanos. Ella iba más allá sin temor, porque desde hacía mucho tiempo había aceptado su destino y se decía que si debía morir cayendo de la montaña o atacada por alguna fiera, esa sería simplemente la voluntad de los espíritus, la misma que la había vuelto maldita con su mismo nacimiento. No tocaría su flauta hasta estar lejos. No deseaba molestar el sueño de ninguno de los miembros del clan.

Fue cuando volvió de su larga caminata por los alrededores del páramo, al que rodeaba un bosque rojo de arrayanes, que vio a su madre ingresar en la tienda, en busca de algo para terminar su tarea de despellejar a su presa. Y a espaldas de la mujer, que nada había percibido, al niño con medio cuerpo oscilando sobre el vacío del pozo. El niño, su hermano, al que la chica no podía tocar.

Entonces comenzó a nevar.

La traición del Goman

En el interior de la tienda grande, en el centro del campamento, los hombres seguían roncando ruidosamente cuando Goman, el brujo, se decidió a incorporarse. Llevaba despierto un buen rato, desde antes del amanecer, pero había permanecido inmóvil hasta cerciorarse de que ninguno iba a darse cuenta de que dejaba la estancia con el mayor sigilo. Arrastrándose lentamente, evitó siquiera rozar a alguno de los durmientes, pero al pasar junto al jefe de los cazadores este se volvió, dando un gran manotazo en el vacío —tal vez soñando que arrojaba su lanza en medio de una cacería— y su musculoso brazo cayó pesadamente sobre la espalda del brujo, que se quedó quieto como una piedra al sentir ese contacto. Pese al frío que reinaba en el interior de la gran tienda de los hombres, el Goman comenzó a sudar por la situación, calculando cuánto tiempo le restaba para lo que tenía que hacer. Había convenido encontrarse con el enviado del Clan de la Ballena a una buena hora de marcha de allí, donde nadie pudiese sorprenderlos, y todavía le restaba librarse del involuntario abrazo del jefe de los cazadores antes de poder escabullirse de la tienda y dirigirse a la cita a toda prisa. Pero bien lo sabía: debía esperar.

Los minutos pasaban sin que el pesado brazo del jefe cambiara de posición y el Goman, que era un cobarde, comenzó a pensar en las consecuencias de no llegar a tiempo al encuentro con el mensajero del Clan de la Ballena. ¿Qué pasaría si algunos de los cazadores despertaban? Estaba proyectado salir de cacería ese mismo día, ya que las reservas del pozo se estaban agotando; él, el Goman, tendría que ocuparse de la ceremonia previa, a fin de que la buena suerte acompañara la incursión del clan en las cercanías… no tendría tiempo ni manera de explicar que se ausentaba. El enviado de los de la Ballena, que había recorrido una enorme distancia solamente para encontrarse con él y saber con precisión cuándo y cómo atacar a los del Clan del Pájaro Terrible, tomaría aquello como una doble traición, sospecharía de una emboscada. El grueso de sus compañeros, los guerreros que debían apoderarse del campamento, matar a los cazadores y esclavizar a las mujeres y los niños sobrevivientes, sin lugar a dudas no iban a retroceder. Seguramente atacarían, fuera favorable o no el momento, confiando en su mayor número. Después de todo, habían recorrido una enorme distancia para hacerlo, desde la lejana costa del mar donde vivían, superando los peligros de las Tierras Calientes para llegar hasta allí. No se volverían a la costa con las manos vacías. Y cuando atacaran el campamento y dieran con él… Un escalofrío recorrió la espalda del Goman, que se decidió a actuar. Girando sobre sí mismo, moviéndose muy pero muy lentamente, comenzó a escurrirse de debajo del brazo del jefe, atento a cualquier movimiento que fuera a hacer el durmiente. El jefe seguía inmóvil, pero cuando en un descuido el Goman no logró evitar sacudirlo en su maniobra por liberarse, el dormido gruñó, sacudió su brazo, y volvió a aferrar al Goman más fuertemente que antes.

El brujo comenzó a desesperarse y se encomendó a los espíritus para que lo ayudaran, murmurando frases mágicas que él mismo había inventado y en las que terminó por creer, tras tantos años de engañar con esos trucos y muchos más al resto del clan. Porque además de cobarde, el Goman era bastante astuto, había observado en qué momento del año se producían los deshielos, aumentando el caudal de los ríos de montaña y volviéndolos peligrosos. Sabía de memoria cuándo las manadas de animales salvajes cruzaban por el páramo y conocía que si el invierno había sido excesivamente riguroso, la migración de las presas se demoraría, pero estas se encontrarían tan debilitadas que iba a ser más fácil atraparlas. También sabía cuándo era conveniente incendiar parte del Bosque Rojo para que los animales, aterrorizados por las llamas y el humo, salieran de la espesura y dónde era mejor después emboscarlos. Todas esas cosas y muchas más sabía el Goman y aprovechaba esos conocimientos a su favor: a él debían acudir los cazadores, incluido el jefe, para saber cuándo y cómo proceder en las cacerías. Y si algún conflicto surgía entre las familias que conformaban el clan y el jefe no alcanzaba a resolverlo, era él, el Goman, quien tenía la última palabra. Su modo de proceder era simple: así como había inventado frases mágicas, que tanto servían para invocar la buena suerte como para atraer la desgracia sobre alguno —cosa que raramente sucedía, ya que era muy temido dentro del clan— de igual manera había inventado ceremonias para todo y nada importante podía ser realizado dentro del grupo sin su concurso. Antes de levantar el campamento de invierno, cerca de la cordillera, para marchar a las tierras planas en busca de terrenos de caza renovados, era necesaria una ceremonia. Antes de realizar la primera cacería de verano, era imprescindible concretar otro ritual, bajo el pretexto de apaciguar a los espíritus de las tierras planas y evitar que se enojaran porque los cazadores fueran a matar las bestias que estaban bajo su protección. Con estas y tantas otras mentiras, el Goman se había vuelto desde hacía mucho tiempo un personaje muy importante dentro del grupo y tenía notables privilegios. No debía arriesgar su vida cazando y las mujeres del grupo, que hacían casi todos los trabajos, menos cazar grandes animales y guerrear, debían turnarse para servirle, lo que se consideraba, además, como un gran honor. Cuando alguien enfermaba, el Goman probaba de curarlo y era recompensado por ello. Incluso, si el enfermo empeoraba o se moría, el Goman debía ser recompensado por sus prácticas mágicas, pues el agravamiento de la enfermedad o la muerte del enfermo se debían a la voluntad de los espíritus, no a la falsedad de los rituales ni a la falta de eficacia de los talismanes que el Goman confeccionaba. La existencia del Goman era mucho más cómoda y segura que la de los demás del clan, incluso más confortable y segura que la del jefe, que estaba obligado a participar de las arriesgadas cacerías y de las peleas con los clanes rivales.

Mas su privilegiada posición no conformaba ya al ambicioso Goman, quien deseaba para sí más poder del que tenía. Por ello, a espaldas de los de su clan, había llegado a un ventajoso arreglo —estaba muy seguro de eso— con los temibles miembros del Clan de la Ballena.

Pero por el momento él seguía allí, aprisionado bajo el brazo del jefe dormido, en medio de la gran tienda de los hombres, y seguramente ya estaba por amanecer. Acobardado, el Goman no atinaba a hacer el menor movimiento, cuando uno de los hombres que yacía frente a él abrió los ojos sorpresivamente, mirándolo con fijeza. Un momento después, aquel hombre hasta se incorporó a medias, sin sacarle los ojos de encima, y se sentó entre las pieles que lo cubrían, sin decir palabra. El Goman recitó más rápidamente todas las oraciones que recordaba, las que no eran pocas, mientras el cazador que había despertado lo señalaba y murmuraba algo. Cuando luego el mismo hombre volvió a dejarse caer entre las pieles, cerró sus ojos y comenzó a roncar como todos los demás, el Goman suspiró aliviado y dudó acerca de atribuir lo sucedido a la casualidad o a la voluntad de los espíritus que él mismo había inventado. ¿Y si existían realmente…? El Goman dejó esa pregunta, que se hacía muy a menudo, para otro momento más favorable, y tras cerciorarse de que efectivamente todos estaban bien dormidos, volvió a intentar deslizarse por debajo del brazo de su involuntario captor.

Pasó un largo rato hasta que lo logró, pero lo ayudó a soltarse del abrazo del jefe su cuerpo delgado y pequeño: el Goman, aunque todavía bastante fuerte y ágil para su edad, era un hombre muy viejo. Había enflaquecido y su espalda se curvaba más y más con el paso de los años. Que conservara buena parte de sus energías juveniles y en cierta medida la agilidad de antes, resultaba algo asombroso para los del clan, que se lo atribuían a sus poderes mágicos, como todas las cosas que resultaban extraordinarias en el médico brujo. Este, bien lo sabía, pero no lo diría jamás, le debía conservar parte de sus fuerzas y casi la misma agilidad de sus años mozos a la ingesta de ciertas hierbas, cuyo secreto mantenía bien oculto del conocimiento de los otros. Claro que ese secreto era apenas un aspecto muy pequeño de todo lo que escondía el viejo Goman.

Ya libre, el anciano se deslizó como una serpiente entre los cuerpos de los durmientes, cuidando de no hacer ningún ruido, hasta que al llegar a la única salida de la gran tienda de los hombres se incorporó, corrió apenas la cubierta de ramas que bloqueaba la entrada para que la luz del amanecer no penetrara en el interior, despertando inoportunamente a alguno, y salió al frío exterior, justo a tiempo para ver a una mujer, la madre de la niña maldita, que se dirigía al borde del Bosque Rojo a examinar las trampas que ella misma había colocado el día anterior.

El Goman, por suerte para él, no había sido visto. Escupió con desprecio al ver a la mujer y espero a que esta desapareciera entre los árboles, vacilando antes de cruzar el campamento dormido en dirección a donde debía encontrarse con el enviado del Clan de la Ballena. ¿Y si la mujer volvía repentinamente y lo descubría? ¿Y si mientras él marchaba hacia su cita, inesperadamente tropezaba con la mujer, en medio del Bosque Rojo? El brujo tragó saliva y decidió correr el riesgo. Se escabulló entre la vegetación que rodeaba el campamento, apretando el paso para recuperar el tiempo perdido, puesto que por encima de las copas de los árboles el sol del invierno ya se había elevado, pálido y desteñido. El glacial que lo dominaba todo, cubriendo las montañas que limitaban el páramo, brillaba por la luz que reflejaba en todas direcciones, mas el cielo estaba oscureciéndose como si tornara a anochecer y el viento soplaba más fuerte, a rachas repetidas, señalando que volvería a nevar en breve. El Goman sonrió, pensando que los espíritus sí existían y estaban ayudándolo, pues la nieve fresca iba a ocultar cualquier señal de su paso.

Apenas percibió las primeras señales de fatiga, a mitad de la marcha, se apresuró el brujo a extraer de entre las pieles que lo cubrían un puñado de las hierbas que tan bien conocía y se las metió en la boca sin detenerse, mascándolas cuidadosamente. Casi de inmediato dejó de sentirse cansado y hasta su andar se hizo más elástico y ágil. Pensó el Goman, como tantas otras veces, cuánto les gustaría a los cazadores conocer esas hierbas, que redoblaban las fuerzas y la velocidad con solo masticar un puñado y sorber sus jugos milagrosos. Era otra de sus ventajas sobre aquellos hombres fuertes, pero crédulos, a los que dominaba con todas sus mentiras. ¡Qué estúpidos le parecían todos, incluido su jefe, cuando lo obedecían con temor y reverencia, realizando todas y cada una de las ceremonias que él mismo había inventado! Él los despreciaba por eso y cuando sucediera lo que iba suceder, aquello a lo que en tan gran medida el Goman iba a contribuir, sentiría un gran placer viendo cómo los del Clan de la Ballena, superiores en número aunque se encontraran tan alejados de sus dominios costeros, convertían en esclavos a los sobrevivientes, mientras él, el Goman, era elevado a médico brujo de aquel clan más poderoso, tal como se había pactado…

Ya cerca de la planicie a cuyo borde debía encontrarse con el enviado del Clan de la Ballena, Goman se estremeció al oír el rugido, lejano pero aterrador, del gran oso que merodeaba por la región siempre hambriento y atento a hacerse de cualquier alimento. Enfrentarse a solas con él representaba una muerte segura. El gran oso no dormía durante el invierno, como los de otras variedades, sino que seguía vagando por la comarca, desde la cordillera hasta la planicie, atento a cualquier cosa que pudiera comerse, estuviese viva o muerta. Le faltaba poco al Goman para llegar al lugar de la cita, conque ya no era posible otra cosa que apresurarse. No había tiempo de dar ningún rodeo, así fuese para evitar a una fiera hambrienta. Debía llegar a aquel sitio elegido cuanto antes. Sin pensar en otra cosa, el Goman se internó en un sector del Bosque Rojo que descendía suavemente hacia la llanura y donde los arrayanes jóvenes y delgados crecían separados entre sí, como finas columnas. “Mejor así”, pensó el Goman, “es imposible que alguno o algo se me acerque sin que yo lo vea; no tiene forma de esconderse de mí”, y agradeció por las dudas a los espíritus, por haber hecho brotar árboles jóvenes en aquel sitio.

El suelo de aquella suave pendiente estaba tapizado de hojas caídas de las copas, en su mayor parte podridas y mezcladas con restos de nieve, de modo que los pasos que daba el brujo apenas se oían. “Esto no es bueno”, pensó este: “si casi no escucho mis pisadas, tampoco oiré las de cualquiera que se me acerque”, se dijo, y un nuevo escalofrío le recorrió la espalda. Instintivamente, sin pensarlo casi, el Goman se detuvo en aquella parte del Bosque Rojo y llevó la mano a uno de los tantos amuletos que colgaban de su cuello, para protegerse de cualquier peligro. Él mismo los había confeccionado con pedazos de corteza, dientes de animales y fragmentos de hueso y, en ocasiones como aquella, se sentía inclinado a creer que poseían algún tipo de poder. De todas formas, eran mejor que nada, razonó.

El bramido del oso se dejó escuchar más cercano, y el Goman tembló de miedo de los pies a la cabeza. Debía seguir, de todas formas…

Entonces escuchó esa voz, que salía de alguna parte que no pudo en ese momento identificar: “¿Tienes miedo, anciano?”, decía la voz, una voz profunda y cavernosa, que resonó potente.

El Goman la atribuyó a un espíritu del Bosque Rojo, un protector de los arrayanes, y se horrorizó. Tal vez ese fantasma de la espesura lo estaba acechando desde que había penetrado en ese paraje. Quizá fuera un espíritu protector de los del Clan del Pájaro Terrible, a los que iba a traicionar, y fuera a vengarse de él antes de que lograra encontrarse con el enviado de los enemigos. El horror que sentía de solo pensarlo lo inmovilizó allí donde se encontraba, muerto de miedo.

“¿No puedes verme, anciano?”, preguntó nuevamente la misma voz y al volverse el Goman estuvo a punto de desmayarse al ver de pie, entre él y un árbol próximo, a lo que parecía ser un hombre muy alto, más alto que el mismo jefe de los cazadores, cuya cabeza era la de un monstruo horroroso. Tenía cuernos y plumas en lugar de cabellos, una gran nariz de hueso descarnado y en torno de sus ojos unas enormes manchas color de sangre. Su cuerpo imponente estaba cubierto de pieles de lobo marino y llevaba en la diestra una gran lanza rematada por una larga punta de hueso tallado, parecida a la de un arpón.

El monstruo rió al ver el horror que dominaba al viejo Goman y apoyando la lanza en el arbolito cercano se quitó la máscara que le cubría la cabeza, para dejar ver un rostro duro y de rasgos muy fuertes, torcidos por una sonrisa siniestra. Sus dientes estaban pulidos en punta, como los de un animal. Con ello, el Goman reconoció a un miembro del Clan de la Ballena.

El enviado le habló y en el tono de su voz se advertía un profundo desprecio y una burla inocultable:

—Si todos los de tu clan son como tú, será muy fácil nuestra empresa, anciano —dijo el guerrero, y luego, cuando volvió a oírse el bramido del oso, agregó—: ¿Qué, le temes al gran oso? El gran oso me teme a mí —aseguró el enviado, señalando su lanza.

El Goman recuperó de a poco el aliento y cuando ya estuvo en condiciones de hablar, comenzó precipitadamente a indicarle al guerrero cuál era la situación.

Este lo dejó hablar mirando distraídamente hacia otra parte, para volver la vista al Goman solo cuando debía hacerle preguntas muy precisas, cómo cuántos hombres había en el campamento, cuántas mujeres y niños, qué tipo de armas tenían y si estaban en buenas condiciones para pelear. Cuando el Goman terminó de responder, el enviado agregó que el grueso de sus compañeros marchaban a menos de un día de distancia, listos para invadir el campamento en cuanto él les llevara las informaciones vertidas por el brujo. También le aseguró que el jefe de los guerreros de su clan mantendría su palabra de convertirlo en médico brujo de los de la Ballena, apenas ellos se apoderaran del campamento de los del Pájaro Terrible, y lo colmaría de honores por haberlos ayudado de un modo tan determinante. Pero lo hizo con el mismo tono siniestro y burlón que había empleado antes, por lo que el Goman concluyó que aquel terrible sujeto hablaba así todo el tiempo y que nada debía preocuparlo a él, porque todo aquel asunto se resolvería como se había pactado y terminaría siendo el Goman de una tribu mucho más poderosa y temida que aquella en cuyo seno había venido a nacer, tantos años antes.

El Goman le informó al enviado que los de su clan preparaban una gran cacería, ya que estaban necesitando reforzar sus reservas de carne, y que emprenderían esa batida aquel mismo día, apenas él regresara al campamento y efectuara los rituales correspondientes.

El guerrero sonó muy imperioso al decirle que debía por todos los medios postergar aquella cacería, para que sus compañeros tuviesen tiempo de aproximarse más al campamento, de modo que los del Clan del Pájaro Terrible estuviesen ocupados en sus preparativos cuando ellos atacaran o bien, si la cosa no pudiese retrasarse más, se hallaran lejos del asentamiento de sus tiendas cuando ellos llegaran; de ese modo, podrían acabar con los cazadores muy fácilmente, cargados de carne fresca a la vuelta de la cacería, o bien atacándolos mientras descansaran de las fatigas de esta, seguramente con algunos heridos y buena parte de las armas perdidas o dañadas por la lucha contra las presas.

El Goman aceptó obedientemente las órdenes del guerrero e iba a agregar algo más, cuando creyó oír un ruido cercano. Se volvió hacia el sitio de donde supuso que venía aquel sonido mas nada vio entre los árboles separados, por lo que tornó a hablar, pero al mirar otra vez hacia donde estaba antes su interlocutor, comprobó que este había desaparecido. Como si se hubiese desvanecido en el aire…

El Goman estaba nuevamente solo en aquel Bosque Rojo tan cercano a la llanura.