Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Verlag Neuer Weg

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Sprache: Deutsch

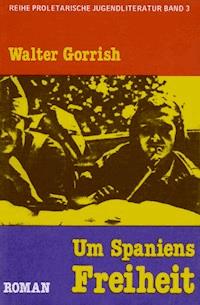

Walter Gorrishs Roman aus dem spanischen Bürgerkrieg zeigt die Entwicklung des Bauernjungen Pablo zum bewußten Kämpfer in den Reihen der spanischen Volksarmee: Im Kampf gegen die Großgrundbesitzer erkennt er, dass der Widerstand gegen den franco-faschistischen Putsch Teil des internationalen Kampfes gegen Faschismus und Krieg ist. Am Beispiel seines Werdegangs erlebt der Leser die verschiedenen Stufen des bewaffneten Kampfes des spanischen Volkes von 1936 bis 1939 mit. Viel ist seit dem Tode Francos von "schrittweiser Rückkehr zur Demokratie", vom "spanischen Wunder" und "schrittweiser Revolution" die Rede. Die Veränderungen haben aber weder etwas mit einem "Wunder" noch mit einer "Revolution" zu tun. Vielmehr versuchen die alten Kapitalisten, die alten Großgrundbesitzer, die "Granden" mit dem Schachzug der "Demokratisierung" noch einmal ihre Herrschaft zu retten. "Um Spaniens Freiheit" zeigt anschaulich, dass allein der Kampf des Volkes gegen die Spalter und Verräter, gegen diejenigen, die den Weg der Zusammenarbeit mit den Feinden des Volkes gehen wollen, die Garantie für den Sieg der Demokratie bietet. Der bewaffnete Kampf des spanischen Volkes hat welthistorische Bedeutung. Er war ein Brennpunkt des weltweiten Kampfes gegen den Vormarsch des Faschismus und seine Weltkriegspläne. Auch heute zeigt er uns, wie auf der Grundlage der kämpferischen Einheit des ganzen Volkes, der internationalen Solidarität und Völkerfreundschaft einzig ein erfolgreicher Kampf gegen Faschismus und Kriegsgefahr geführt werden kann.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 293

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

REIHE PROLETARISCHE JUGENDLITERATUR BAND 3

Ab Mai 1980

Verlag und Vertrieb:

Verlag Neuer Weg GmbH

Postfach 3080

7000 Stuttgart 1

Walter Gorrish

Um Spaniens Freiheit

Roman aus dem spanischen Bürgerkrieg

Erster Teil

José war ein Pistolero. Also ein Subjekt, das bereit war, für eine gewisse Summe Pesetas auf Menschen zu schießen. Trotz seines rohen Berufes war er ein Mann mit ehrbaren Grundsätzen. Einer der vortrefflichsten war, sich niemals unnötige Feinde zu schaffen. Nie verfluchte er die heilige Madonna oder schoß auf Menschen, die man auf Grund ihres Einkommens zu den anständigen Bürgern rechnen konnte. Daß er trotzdem nur noch eine knappe halbe Stunde leben sollte, lag daran, daß er nicht wußte, daß Pablo Perales, der siebzehnjährige Landarbeiter, den Hunger kannte.

Mißmutig starrte José auf das Wasserbecken, das er im Auftrage des Großgrundbesitzers Don Philippe Ascasso zu bewachen hatte.

José machte sich, keine Sorgen um die Felder der Bauern, denen sein Auftraggeber das Wasser entzog. Das einzige, was ihm an der Geschichte mißfiel, war, daß gerade er in dieses verdammte Nest verschlagen wurde. Sein Mißmut war durchaus begreiflich. José war aus der Stadt und gewohnt, auf streikende Arbeiter zu schießen im Schutze der Häuser oder der Polizei. Hier war es anders. Nirgends boten ihm die offenen Felder Schutz, wenn er mal gehetzt werden sollte. Im stillen berechnete er die Entfernung, die ihn vom Gutshof trennte. Es war nicht allzu weit, nur daß er dabei durchs ganze Dorf mußte, bereitete ihm schweren Kummer. Sein Mißtrauen schlug in offene Furcht um, seitdem alle zwei Stunden ein Bauer erschien und sich stumm und reglos neben dem Bassin niederließ.

Wenn auch José nicht den Hunger kannte, so kannte er doch einige von den Gesetzen, nach denen er sich äußerte. Und er zitterte bei dem Gedanken, daß die demütig hungernden Bauern eines Tages kühn und entschlossen auf die Schuldigen zeigen könnten.

In gleißenden Reflexen schleuderte ihm der Wasserspiegel die aufprallenden Sonnenstrahlen in die Augen.

„Geh weg“, sagte er, auf Pablo zugehend.

Der Junge saß auf der platten Erde. Die grell scheinende Sonne zwang ihn, den Kopf gesenkt zu halten. Darum sah er auch den Mann nicht, aber den Schatten, der auf ihn zukam.

„Du sollst gehen“, wiederholte José, als er dicht vor dem Jungen stand.

Pablos Blick kroch von der Schuhspitze des Mannes bis zu dessen Gesicht hinauf. Die gequollene Visage und die merkwürdige Hautfarbe ekelten ihn. Er kannte diesen grauen verwaschenen Bronzeton. Er hatte ihn oft bei Säufern beobachtet.

„Señor, gehen Sie doch zu dem Apfelsinenhain hinüber“, sagte er zu dem schwitzenden Wächter. „Es ist wirklich kühl und angenehm dort.“

Das Gesicht des Pistoleros wurde plötzlich fleckig. „Du willst die Schieber öffnen, du Schuft“, schrie er den Jungen an.

„Señor.“ Pablos Stimme wurde sanft und schmeichelnd. „Unsere Felder verdursten, und wir werden nichts zu essen haben. Sie sind ein guter Mann“, fuhr er fort, „und ich weiß, daß Sie das nicht wollen.“

„Nichts weißt du“, unterbrach ihn der Wächter brutal. „Zahlt dem Herrn die Wasserpacht und ihr habt alles, was ihr wollt.“

In Pablo nagte die Furcht vor dem Hunger. „Señor“, begann er von neuem. „Sie sind von Malaga, sicherlich kennen Sie Taga Marin.“

In seiner Naivität versuchte er, den Pistolero durch die Erinnerung an eine gemeinsame Bekanntschaft umzustimmen.

„Er hat lange Jahre die Handfessel getragen. Sie wissen doch, damals die Geschichte in Asturien. Und dann hat er ein Jahr in Malaga gearbeitet, am Hafen. Vor einigen Monaten kehrte er zu uns zurück.“

Die Gestalt des Wächters schob sich einen Schritt vor. „Ach so“, sagte er sanft. „Am Hafen hat er gearbeitet? Er hat den Huren ihr sauer verdientes Geld abgenommen. Und eines Tages werden wir ihn dafür umlegen.“

Pablo liebte Taga. Seine Verehrung für diesen schon in den Fünfzigern stehenden Mann hatte verschiedene Ursachen. Trotz der Verleumdungen, die damals über ihn im Dorf aufgetaucht waren, wußte heute jeder, daß er in jenen Tagen in Asturien gegen die Granden gekämpft hatte. Und war Taga, trotzdem er nur ein Bauer war, nicht ein gelehrter Mann, der außer dem Padre Bücher besaß, aus denen er den Bauern vorlas? Gewiß, es waren seltsame, nie gehörte Worte, die ihm den Zipfel einer strahlenden Zukunft zeigten. Und die Bilder, die vor Pablos geistigen Augen erstanden, erregten ihn. Sie besaßen die Macht, die tierische Ergebenheit gegenüber seinem Dasein in eine sprachlose Sehnsucht zu verwandeln. Selbst auf dem Acker konnte er sich plötzlich aufrichten und, mit leerem Blick in die Weite starrend, über Tagas Worte nachdenken. Und während er gleichzeitig auf das Singen der sich öffnenden Blüten lauschte, stand am Ende seiner Träume immer die Gier nach dem Stück Land, das er bearbeitete und darum auch ihm gehören mußte. So hatte es Taga gesagt. Tatsächlich brachte er es in Verbindung mit täglich einem Stück Fleisch, der neuen schwarzen Manchesterhose, die beim Krämer hing, und sonntags, wenn alles gut ging, fünf Pesetas in der Tasche.

Langsam stand Pablo auf. „Du hast den Huren ihr Geld abgenommen, nicht Taga“, sagte er mit der Überzeugung eines Wissenden.

Der Pistolero sah die kräftigen Schultern und die schlanken Hüften des Siebzehnjährigen. Mit dem Instinkt des geübten Provokateurs fühlte er, daß ihm dieser Junge gefährlich werden konnte.

„Geh weg, du Bestie“, sagte er und hielt Pablo die Pistole vors Gesicht.

Und Pablo ging. Er ging dicht an der Mündung vorbei in die offenen Felder hinein. Seine Hand glitt über die dünnen kraftlosen Maisstengel.

„Er läßt euch verhungern, der Schuft“, murmelte er mit einem Blick auf das Schloß.

In der schwirrenden Luft erschien ihm Don Ascassos Stammsitz merkwürdig klein, gleichsam als sei er meilenweit von ihm entfernt. Ein stechender Druck im Nacken ließ ihn den Kopf zurückbeugen. Für eine Sekunde blinzelte er zu der Sonne hinauf, die unaufhörlich heiße Lichtwellen gegen die Erde schleuderte. Und was er geahnt hatte, wurde ihm zur Gewißheit.

„El viento della sahara“, flüsterte er. Schwer und drückend strich der Saharawind über die Felder, umspielte kosend die Pflanzen und brachte sie zum Vertrocknen. Pablo hatte Erfahrung genug, um zu wissen, daß nur noch sofortige Berieselung die Frucht retten konnte. Hilflos schaute er nach dem großen Bassin hinüber. Dann neigte er ein wenig den Kopf und lauschte auf das Sterben der Frucht. In der tödlichen Umarmung der heißen Winde schlug ihre Qual dröhnend gegen sein Gehör.

Und ihre Not war seine Not. Die Frucht gehörte ihm. Und er gehörte ihr. Von Sonnenauf- bis -untergang verlangte sie nach ihm. Durch seine unermüdliche Arbeit hatte er ihr seinen Atem eingehaucht, und wiederum würde sie ihm Kraft geben, neues Leben zu erzeugen. Er liebte sie wie das Leben selbst. Wie den Gesang der Mädchen, an den stillen Abenden am Brunnen, wo eine erregende Sehnsucht sein Blut zum Klopfen brachte. Entschlossen richtete er sich auf und ging auf das Becken zu.

José kam ihm einige Schritte entgegen. „Na“, grinste er höhnisch.

Mit einem unerwarteten Satz warf sich der Junge auf den Gegner. Noch im Sprung griff er nach der Hand, welche die Pistole hielt. Er bog das Handgelenk des Mannes zurück. Die Mündung der Pistole zeigte auf die Stirn des Wächters. Als Pablos Zeigefinger den Hahn fand, drückte er ab. In wenigen Sprüngen war er bei den Schiebern und riß sie hoch. Brausend füllten sich die Bewässerungsgräben. Auf den Knien liegend, starrte er in das strömende, glucksende Wasser. Eine wilde Freude durchzitterte ihn, als die Flut die ersten Maisstengel erreichte. „Sauft“, flüsterte er! „Sauft.“

Im Wasser sah er sein zerrissenes Hemd. Ernüchtert stand er auf.

„Du Vieh“, sagte er, als er an dem Toten vorbeiging. Gleichzeitig bemerkte er, daß vom Gutshof eine Gruppe Carabineros auf die Felder zustürmte.

Pablos Beklemmung wich einer kühnen Angriffslust, als er sah, wie sich zwischen ihn und die Carabineros eine Anzahl Bauern schob. An ihrer Spitze ging Taga. Der Junge erkannte ihn an seinem nach vorne fallenden Gang. Noch während er auf die Menge zulief, fielen Schüsse. Wie von einer schweren Faust getroffen, wichen die Bauern zurück. Aber dann stürzten sie vor, und Pablo lief mitten im Haufen.

Ganz vorne lief Taga, der ihn führte. Die Anhöhe zum Schloß war steil, und die Männer keuchten. Doch Pablos Herz und Lungen waren jung, und fast hatte er Taga eingeholt.

An der Seite des Schornsteins auf dem Schloßdach stiegen weiße Wölkchen hoch. Pablo hörte das Singen der Geschosse, aber er sah den Mann nicht, der auf ihn schoß. Mit Befriedigung stellte er fest, daß er keine Angst hatte, und lief aufrecht weiter. Er wunderte sich, daß der Mann dort oben gerade auf ihn schoß, der nur einen Knüppel trug.

Auf dem halben Wege zum Schloß starb Vincenz, der Weinbauer. Pablo sah nur einen dunklen Tropfen über dem Auge des Bauern. Scheu, fast widerwillig, nahm er das Gewehr des Toten. Hinter einem Felsblock liegend, lugte er zu dem Dach hinauf. Für einen Augenblick sah er an der Seite des Schornsteins den Kopf und die Schulter eines Carabineros. Er hatte das Gefühl, noch nicht ganz abgedrückt zu haben, als der Mann dort oben vorneüber fiel.

„Hast du es gesehen, Vincenz“, schrie Pablo dem toten Bauern zu und stürmte weiter. Jetzt lief er Seite an Seite mit Taga. Er hörte das schwere Keuchen des Anführers.

„Auf die Fenster, schieß auf die Fenster“, schrie er Pablo zu.

Plötzlich verließ ein Personenauto den Schloßhof. Am Steuer saß Pedro, der Aufseher. Hinter ihm, tief gebückt, Don Ascasso und Padre Bernardo.

Mit ihrer Flucht hörte auch die Schießerei auf. Während eine Gruppe Bauern die Carabineros entwaffnete und sie davonjagte, schleppten andere Stroh herbei und versuchten, das Schloß in Brand zu stecken.

„Nieder mit dem Staat! Nieder mit der Disziplin! Es lebe die Freiheit!“ brüllten sie.

„Ihr seid verdammte Narren“, schrie Taga zurück und trampelte auf dem Stroh herum. Einen Augenblick zögerten die Bauern, dann stürzten sie sich auf den brennenden Strohhaufen und löschten ihn.

„Wir werden in den nächsten Tagen über alles sprechen“, wandte sich Taga an die schwitzenden Bauern. Dann drehte er sich nach Pablo um.

„Komm, wir wollen gehen“, forderte er den Jungen auf.

Taga schien Sorge zu haben. Erst in seiner Wohnung taute er auf.

„Du hast die Frucht gerettet“, wandte er sich an den Jungen.

Vorsichtig schob der ehemalige Sträfling ein Schachbrett mit Figuren zur Seite. „Das ist ein Schachbrett; wenn ich Zeit habe, werde ich dir die Spielregeln erklären. Vorläufig spiele ich noch alleine.“

Sie sprachen noch lange zusammen. „Vor allem mußt du lesen und schreiben lernen. Ich werde dir helfen“, versprach er dem Jungen.

„Kann ich dann auch all deine Bücher lesen?“

Taga nickte. „Alle“, versicherte er mit einem Lächeln.

Verlegen drehte Pablo die Mütze in den Händen. Noch nie hatte er soviel auf einmal gedacht wie in diesem Augenblick. Der Kampf seines Dorfes stieß ihn vorwärts, ohne daß er es wußte.

„Lesen und schreiben lernen“, murmelte er, als er ging.

Taga stand am Fenster und schaute dem Jungen nach. Sein Blick streifte zu den Kuppen der Sierra hinauf. Die Strahlen der untergehenden Sonne prallten an den Schneefeldern ab. Rotes Licht überflutete das Dorf und die Felder. Als Pablo um die Ecke bog, ging Taga auf das Schachbrett zu. Behutsam nahm er einen der Bauern und schob ihn vor.

„Ich werde einen Offizier aus ihm machen“, sagte er.

II

Der Wind hatte sich gedreht. Wie eine sanfte Frauenhand strich er über die Stirnen der Bauern. Die Menschen atmeten auf. Irgendein schwerer Druck schien von ihnen gewichen zu sein, und ihre sonst stummen Gesichter lächelten.

Über den Äckern stieg in flimmernden Wellen die erhitzte Luft nach oben. Sie war feucht vom verdampfenden Wasser. Satt und wie im Rausche wiegten sich die Maiskolben auf den kräftigen Stengeln. Es war offensichtlich, daß die Abwesenheit des Paters nicht im geringsten den Segen Gottes beeinträchtigt hatte. Die alte Pilar, die den kleinen Tabakladen an der Plaza führte, schlug vor Schreck und Verwunderung die Hände über dem Kopf zusammen.

„Es kommt nicht oft vor, daß die Kolben so groß und dick sind wie in diesem Jahr“, gestand sie Barbara, der Witwe des Weinbauern. Und ihre Ansicht, daß es ohne Don Ascasso weder Fleiß noch Ordnung geben könne, erlitt einen argen Stoß, als die Dörfler einige Tage später noch früher zur Arbeit gingen als sonst.

Wie wahllos hingestreute dunkle Punkte standen die Bauern auf den Feldern. Trotzdem herrschte eine strenge Arbeitseinteilung.

Rodrigez, der grauhaarige Anarchist, bearbeitete mit seiner Brigade die Felder der gefallenen und verwundeten Dörfler.

„He, ihr lahmen Mulas“, schrie der lustige Alte den Männern und Frauen seiner Brigade zu. „Habt ihr vergessen, daß Sanchez ein Loch im Bein hat? Wollt ihr seine Kinder verhungern lassen und ehrlos vor der heiligen Madonna stehen?“

Die listigen Äuglein des Anarchisten glänzten vor Zufriedenheit. Selten war der scharrende Rhythmus der. Jäthacken so intensiv, wie seit dem Tag, wo Don Ascasso zu seinesgleichen nach Badajoz geflohen war.

Hart am Olivenhain arbeitete Pablo mit seiner Gruppe auf dem ehemaligen Besitz des Granden. Weit auseinander standen die Jungen und Mädchen zwischen den Furchen des Maisfeldes. Geschickt fuhren sie mit den flachen Jäthacken an den Stengeln der Früchte vorbei. Unter der dünnen rissigen Erdrinde, die sie mitsamt dem Unkraut abhoben, glänzte saftig der Acker.

Der Schatten der Olivenbäume hatte fast den Rand des Feldes erreicht. Bald mußte Feierabend sein. Für einen Augenblick ließ Pablo die Hacke sinken und starrte zu dem Schloß hinauf. Auf dem Dach saß Pedro, der Schreiberlehrling vom Alkalden. Der Junge schaute nach Westen. Es war dieselbe Richtung, in der Don Ascasso geflohen war, und Pablo wußte, daß Pedro ein Gewehr trug.

„Macht Feierabend“, schrie er seinen Kameraden zu, als er sah, daß die Bauern die Felder verließen. Unterwegs rechnete er aus, wieviel sie verdient hatten.

„Wir haben jeder sieben Furchen bearbeitet“, erklärte er den Jungen und Mädchen. „Und vom Ernteertrag bekommen wir auch noch etwas.“

Andreas, ein etwa neunjähriger Junge, wollte wissen, warum das Land nicht aufgeteilt wurde. „Wir sind betrogen worden“, protestierte er altklug. „Vor der Wahl hat man uns Land versprochen, und was tut die neue Regierung? Nichts! Rodrigez hat es selbst gesagt“, hielt er Pablo vor.

Pablo wußte, daß Andreas abends auf der Plaza gern um die Erwachsenen herumstrich und dabei manches Wort von ihren Diskussionen aufschnappte.

Erwartungsvoll schauten die Jungen und Mädchen auf ihren Anführer. Mit einigen Redensarten versuchte Pablo, sich aus der Klemme zu ziehen. Konnte er denn gegen Rodrigez auftreten? Plötzlich fiel ihm eine Unterhaltung ein, die er vor einigen Tagen mit Taga gehabt hatte. Erleichtert atmete er auf.

„Du bist ein Narr“, entgegnete er. „Was willst du mit Land, wenn nicht genug Mulas vorhanden sind. Sollen wir sie in Stücke reißen?“

Andreas schien noch immer nicht zufrieden zu sein. „Vom Reingewinn bekommen wir auch noch was?“ fragte er. „Der Dorfrat hat es beschlossen. Das Land gehört ja uns allen“, antwortete Pablo kurz. Mit einem Blick streifte Andreas das Schloß.

„Ich habe Don Ascasso noch nie arbeiten sehen“, begann er wieder. „Sag mir doch, wie es kommt, daß er so schrecklich reich war und wir nichts hatten.“

Pablo wollte schon sagen: ,Weil ihm alles gehörte!‘, aber dann besann er sich. Er kannte Andreas und wußte, daß sich der Junge mit dieser Erklärung nicht zufriedengeben würde. Todsicher hätte er sofort gefragt: ,Wie kam es denn, daß ihm alles gehörte?‘ Und so würde er immer weiter fragen.

Pablo runzelte die Stirn. Er tat es immer, wenn er über etwas nicht im klaren war.

„Alles kommt heraus“, sagte er drohend, „und eines Tages werden wir es wissen.“

Am Dorfeingang kam ihm Taga entgegen.

„Morgen kommt ein Spieltrupp aus Malaga“, wandte er sich an die Jungen und Mädchen. „Es sind lauter junge Leute wie ihr, ich glaube, sie würden sich freuen, wenn ihr sie abholen würdet. Pablo“, sagte er zu dem Jungen, „sorg’ dafür, daß der große Schloßsaal in Ordnung gebracht wird, damit auch alle hineingehen, die das Stück sehen wollen.“

Noch am selben Abend gingen die Jungen zum Schloß hinauf. Die Arbeit war leicht und schnell getan. Über ein paar Weinfässer legten sie Bretter, und die Bühne war fertig. Pedro befestigte ein Transparent über der großen Saaltür. „Verteidigt den Boden, den die Republik Euch gegeben“, buchstabierte er seinen Kameraden vor.

Am anderen Morgen, es war ein Sonntag, holten sie den Agitationstrupp am Dorfeingang ab.

Pablo sagte einige Worte des Willkommens. Zu seinem Ärger versprach er sich häufig, überhaupt fand er nicht die richtigen Worte. Seine eigene Stimme verwirrte ihn, sie kam ihm so fremd vor, wie die Jungen und Mädchen aus der Stadt, die ihm gegenüberstanden. Der Anblick der gutgekleideten Gruppe erzeugte in Pablo ein bisher unbekanntes Gefühl. Zum ersten Male empfand er es beschämend, daß er barfuß war und eine geflickte Hose trug.

„Du hast gute Worte für uns gefunden“, sagte ein Mädchen, als er geendet hatte, und gab ihm die Hand.

Pablo versuchte ein Lächeln. „Ich werde euch jetzt in die Quartiere bringen“, wandte er sich an die übrigen. Gemeinsam gingen sie ins Dorf zurück. Das Mädchen hielt sich an der Seite Pablos.

„Ich heiße Magdalena“, teilte sie ihm im. Laufe ihrer Unterhaltung mit.

Gierig nahm er den vollen weichen Klang ihrer Stimme in sich auf. Noch nie hatte er seine Muttersprache so schön sprechen gehört wie von diesem Mädchen. Einige Schritte vor ihm ging Rosita, die Tochter des Weinbauern. Schwerfällig tappten ihre Füße in den Straßenstaub. Er ahnte in ihrer müden Haltung die verkümmerten Gefühle eines Menschen, der jahrelang für den Granden schwer gearbeitet hatte. Unwillkürlich verglich er das Mädchen an seiner Seite mit Carmen, der Tochter Don Ascassos. Magdalena hatte dieselbe aufrechte Haltung, denselben sicheren, lässigen Schritt wie Carmen. Pablo wußte, daß Carmen ein Mädchen hatte, das sie ankleiden half. Mit einem Seitenblick versuchte er, die Gestalt Magdalenas voll zu erfassen. ,Sicher hat auch sie noch nie gearbeitet‘, urteilte er. Seine Meinung wurde noch dadurch befestigt, daß Magdalena zu dem cremefarbenen Tüllkleid ebensolche Handschuhe trug, die ihr bis zu den Ellenbogen reichten. Verächtlich schnaubte er durch die Nase. ,Sie wird wohl allen Grund haben, ihre Hände nicht zu zeigen.‘

Pablo wußte nichts aus dem Leben dieses Mädchens. Sie trug nicht, wie die Frauen seines Dorfes, die Spuren schwerer körperlicher Arbeit, und darum erkannte er sie nicht für voll an.

„Geht hier hinauf“, sagte er grob und blieb stehen. Er zeigte den Weg hinauf, der zum Schloß führte. „Der Verwalter ist oben, der wird euch eure Zimmer anweisen.“ Einen Augenblick schaute er der kleinen Gesellschaft nach. Er hatte das Gefühl, als wenn etwas von ihm ging, das er am liebsten zurückgehalten hatte. Der Junge wollte ihnen etwas Gutes nachrufen, brachte aber kein Wort heraus. ,Es sind Spione des Granden‘, war sein einziges Argument, um sein unkameradschaftliches Verhalten sich selbst gegenüber zu verteidigen.

„Kommt“, sagte er zu seinen Kameraden, die bei ihm stehengeblieben waren, „wir wollen gehen.“

Kurz nach der Siesta begann die Vorstellung. Es war ein einfaches Stück aus den Kämpfen des Volkes gegen seine Unterdrücker. In einer geschickten Darstellung wurde gezeigt, daß es dem Volke nur dann möglich ist, zu siegen, wenn Stadt und Land zusammen kämpfen. Einer der Schauspieler, den Magdalena mit Carlos angeredet hatte, stellte den Granden dar. Mit seinem habgierigen, despotischen Benehmen glich er aufs Haar Don Ascasso.

„Schmeißt ihn raus!“ schrie jemand erbost.

Zum erstenmal bekam Pablos Meinung über seine Kameraden aus der Stadt einen heftigen Stoß, es wurde ihm klar, daß er sie am Morgen ohne Grund verdächtigt hatte. ,Sie spielen wirklich gut‘, gestand er sich, ,und was sie sagen, ist wahr.‘

Nach der Vorstellung stieß er auf Rodrigez. In der phrasenreichen Sprache einer vergangenen Epoche hielt ihm der Alte einen langen Vortrag. Er nannte die Männer, die auf die Barrikaden gingen, Bräutigame des Todes. Von den Städtern hielt er nicht das Schwarze unter dem Nagel. Rodrigez lächelte verschmitzt. „Wir sollen nichts zerstören, weil ja alles uns gehört? Haben sie das gesagt?“

Der Junge nickte. „Das haben sie gesagt“, bestätigte er dem Alten.

„Also“, folgerte Rodrigez mit einem strengen Blick auf den Jungen, „steck ja nicht das Schloß in Brand.“

Pablo erschrak. „Ich werde es bestimmt nicht tun“, versicherte er verwirrt.

„Wenn jemand sagt“, fuhr Rodrigez fort, „ich hätte damals alles in Brand stecken wollen, so ist er ein blutiger Narr, der sich sicher geirrt hat.“

Rodrigez fuchtelte aufgeregt mit den Händen in der Luft herum. „Taga ist ein Teufel“, stöhnte er aus einem unerklärlichen Grund. „Aber Gott sei Dank haben wir beide damals den Brand verhindern können.“

Plötzlich beruhigte er sich und beobachtete aufmerksam Pablos Gesicht. Obwohl der Junge wußte, daß gerade Rodrigez der Brandstifter gewesen war, tat er doch so, als ob er sich an nichts mehr erinnerte. „Wir haben Euch viel zu danken, Señor Parraga“, antwortete er.

Ohne daß es vorher jemand angekündigt hätte, fand nach dem Essen ein Fest statt. Die Bauern wollten lustig sein und tanzen.

Schon von weitem hörte Pablo den weichen Rhythmus der Gitarren. Als er die Plaza betrat, kam Magdalena auf ihn zu. „Zeig mir eure Äcker und alles, was ihr schon getan habt“, bat sie ihn.

Pablo ging mit ihr in die Felder hinein. Sie gingen bis zu der Stelle, wo die Berieselung aufhörte. Ohne Übergang begann hier der völlig kahle Boden. Pablo bückte sich und hob einen mit Sand vermischten Lehmklumpen auf. „Es ist guter Boden“, erklärte er dem Mädchen. „In einigen Jahren wird er für uns Früchte tragen. Magdalena“, wechselte er plötzlich das Thema, „warum seid ihr zu uns gekommen?“ Sein unerwarteter Gedankensprung schien ihn selbst zu überraschen. „Entschuldige, aber ...“

„Onkel Taga hat uns hierher geholt“, unterbrach ihn das Mädchen.

„Onkel Taga?“ wiederholte Pablo. „Kennst du ihn denn?“

Magdalena nickte eifrig. „Er kam doch immer in Vaters Schreinerei, um die Flugblätter zu machen. Abends haben wir sie dann an den Fabriken und am Hafen an die Arbeiter verteilt.“

Pablo holte tief Luft. „Arbeitest du denn in der Schreinerei?“ fragte er gespannt.

„Zuerst wollte ich es, aber mein Vater nicht. Ich soll ...“, das Mädchen zögerte, „ich soll studieren und Kinderärztin werden. Ich hatte gar keine Lust dazu, aber jetzt, Pablo, habe ich eingesehen, daß es notwendig ist. Hast du schon die Kinder in den Städten gesehen? Viele von ihnen müssen arbeiten, und wenn sie krank werden, kümmert sich niemand um sie. Unser Volk will und muß leben, aber seine Herren saugen ihm die Kraft aus. Es ist alles so schrecklich!“

Sie waren beide noch halbe Kinder. Magdalena war sechzehn und Pablo siebzehn Jahre. Magdalena studierte, und Pablo war ein Landarbeiter, aber ihr gemeinsamer Kampf fegte alle Hindernisse hinweg, die eine überlebte Zeitepoche zwischen ihnen aufgebaut hatte.

„Du willst uns helfen?“ Pablos Stimme war gepreßt vor Erregung. Er hatte das Gefühl, Magdalena unbedingt etwas Gutes sagen zu müssen. „Du kannst immer zu uns kommen, wenn du Ferien hast“, versicherte er ihr. „Und wenn du willst, kannst du im Schloß wohnen.“ Dann erzählte er Magdalena, was er von ihr und ihren Kameraden gedacht hatte. Beide lachten.

„Komm, ich will dir was zeigen“, schlug er dem Mädchen vor. Er faßte nach der Hand Magdalenas und zog das Mädchen hinter sich her.

„Warte.“ Magdalena zog die Schuhe aus und klemmte sie unter den Arm. Sie liefen beide um den Bauch eines Hügels herum. Wirbelnd klopften ihre nackten Füße gegen die harte Erde.

„Hier.“ Aufatmend blieb Pablo stehen. Rot leuchteten im Scheine der untergehenden Sonne die guterhaltenen Reste eines in der Maurenzeit erbauten Aquäduktes. Neben einigen eingestürzten Pfeilern waren neue Fundamente gegraben. „Wir bauen es wieder auf“, erklärte Pablo dem Mädchen. Der Junge zeigte nach dem faltigen Gesicht der Sierra hinüber. Über eine der zahlreichen Schluchten stürzte ein breiter weißer Streifen.

„Schon vor vielen Jahren gehörte das Wasser dem ganzen Dorf“, begann Pablo. „Eines Tages kaufte ein Vorfahre des Granden vom König die schmale Schlucht, durch die der Bach hindurch muß, und leitete ihn bis in das große Becken. Von da ab mußten unsere Väter das Wasser bezahlen. Du siehst, die vornehmen Herren sind in Wirklichkeit gemeine Desperados. Taga hat uns alles erzählt", schloß er seinen Bericht.

Der Blick des Mädchens wanderte an den Überresten des Aquäduktes entlang, die noch fast bis an den Wasserfall heranreichten.

„Wenn wir die Wasserleitung an den Bach angeschlossen haben“, fuhr Pablo fort, „wird das ganze Land hier fruchtbar werden."

Von den Hängen der Sierra strich der Wind durch die Täler. Die spröde erhitzte Luft wurde weich. Es kamen die Stunden, wo der Blick der Menschen groß und still wurde.

„Es ist schön bei euch“, flüsterte Magdalena.

Ihre Lippen waren leicht geöffnet und die großen dunklen Augen schwammen in feuchtem Glanz. Pablo hielt die Hand des Mädchens. „Wenn du wiederkommst, werde ich dir alles zeigen, was wir getan haben. Sorg dafür, daß wir Maschinen bekommen. Wir können sonst nicht alles bearbeiten. Ihr habt doch Fabriken in eueren Städten.“

„Ich werde allen erzählen, wie ihr es gemacht habt, und sicher werden euch die Arbeiter helfen.“

Langsam gingen die beiden ins Dorf zurück. Die Frucht auf den Feldern bereitete sich auf die Nacht vor. Steil und still ruhte sie auf den Halmen. Ein verspäteter Schwalbenzug flog mit schrillen Rufen ihren Nestern zu. Lange schaute Pablo den Vögeln nach. Sie wurden kleiner und kleiner, bis sie nur noch als dunkle Punkte zu erkennen waren, aber immer noch flogen sie über Don Ascassos ehemaligen Besitz.

„Ohne Maschinen geht es nicht“, murmelte Pablo und wandte sich wieder dem Mädchen zu. „Wirst du morgen zu uns aufs Land kommen, bevor du gehst?“

„Gewiß“, versicherte ihm Magdalena.

Kurz vor dem Schloß trennten sie sich. ,Morgen werde ich sie Wiedersehen‘, mit diesem Gedanken lief er nach Hause.

Noch bevor der Tag anbrach, war er wieder auf den Beinen. Vorsichtig öffnete er die Haustür und trabte durch das schlafende Dorf zum Acker. Mit der Jäthacke zerteilte er die Nebelfetzen, die zwischen den Zweigen der Olivenbäume hingen. Eine nie gekannte Freude durchströmte seinen Körper. Während er lief, schrie er allerhand dummes Zeug in den Morgen hinein.

Etwas später kamen auch die Bauern zur Arbeit. Neben den. Hacken trugen einige Gewehre.

Als die Sonne über den östlichen Hügeln stand, kam Magdalena. Schon von weitem sah Pablo ihr Kleid zwischen den Bäumen schimmern. Sie ging an den Jungen und Mädchen vorbei und gab jedem die Hand. Dann lief sie auf Pablo zu. „Ich muß jetzt gehen“, sagte sie. Er spürte den Hauch ihres hastigen Atems auf seinem Gesicht. Ihre junge Brust hob und senkte sich. Plötzlich drehte sie sich um und lief davon.

Pablo hob die Hände zum Mund. „Komm wieder!“ rief er ihr nach.

Magdalena schien nichts zu hören. In schnellem Lauf eilte sie auf das Dorf zu. Enttäuscht hob Pablo die Hacke und arbeitete weiter. Sie hatte vergessen, ihm die Hand zu geben.

III

„Tante Pilar, ich möchte ein Schreibheft!“

Die alte Jungfer hinter dem Ladentisch beugte sich erschreckt vor. Ihr greiser Kopf mit dem ausgetrockneten, runzligen Gesicht wackelte vor Verwunderung auf dem mageren Hals.

Verlegen schaute der Junge zu der niedrigen, von schwarzen Balken getragenen Decke hinauf. „Es braucht ja nicht groß zu sein“, sagte er unsicher. Pilars Blick hinter der Nickelbrille wurde klein und lauernd. Seit der Padre und Don Ascasso abwesend waren, geschahen allerlei seltsame Dinge im Dorf. Die Bauern zahlten kein Centimo Wasserpacht mehr, und gestern abend hatte sogar Barbara im Schloß eine Rede gehalten. Die schmalen, gebrechlichen Hände der alten Frau zitterten bei diesem Gedanken vor Empörung. Eine ehrbare Bäuerin brachte es fertig, sich vor den Augen der Männer hinzustellen und zu sprechen. Sicher steckte auch hinter Pablos Wunsch eine Unverschämtheit.

„Was willst du mit dem Schreibheft?“ Pilars Stimme klang besorgt. Schon jahrelang hatte niemand mehr danach verlangt. Sie wußte nicht einmal mehr, wo die Dinger lagen. „Nun“, forschte sie ängstlich, „was willst du damit?“

„Was ich mit dem Heft will?“ tat Pablo verwundert. „Ich will es für Taga kaufen“, log er.

Die Alte kam hinter dem Ladentisch hervor auf den Jungen zu. „Du lügst“, sagte sie streng. „Du willst schreiben lernen. Laß es lieber sein“, bat sie, „es wird dir deine Ruhe nehmen und führt dich ins Unglück. Du weißt ja, wo Taga gewesen ist. Du willst es also doch lernen“, fuhr sie auf Pablos Schweigen hin traurig fort.

Pilar schien von irgendwoher etwas gehört zu haben. „Gestern war Rodrigez hier und hat darüber gesprochen“, behauptete sie.

Der Junge schüttelte energisch den Kopf. „Rodrigez mag sagen, was er will, es ist für Taga“, beharrte er auf seiner Lüge.

Seufzend durchsuchte Pilar die Fächer eines Regals. An den wackligen Ladentisch gelehnt sah ihr Pablo zu. Er schwelgte in dem Vorgenuß, eines Tages schreiben zu können. ,Pilar‘, würde er dann zu der sprachlosen Alten sagen, ,gib mir einen Schreibblock, ich habe etwas zu notieren.‘

Endlich schien die alte Frau das Gesuchte gefunden zu haben. „Hier“, murrte sie und legte ein Heft mit einem vergilbten Umschlag auf den Tisch. „Zuerst hast du den Wächter erschossen und jetzt willst du auch noch schreiben lernen!“

Pablo riß vor Überraschung den Mund auf. „Aber, Tante Pilar", stammelte er, „was hat denn das damit zu tun?“

„Schweig!“ hub die Alte an und hob belehrend ihren mageren Zeigefinger. „So beginnt es. Zuerst verjagt ihr den Herrn, und jetzt wollt ihr auch noch alles das wissen, was nur ihm und dem Padre zusteht. Hat dir Seine Hochwürden erlaubt, lesen und schreiben zu lernen?“

Ohne zu antworten, legte Pablo das Geld auf den Tisch und verließ den Laden. Es war Zeit, daß er zu Taga kam.

Am Dorfbrunnen stieß er auf Barbara. Wie jeden Sonntagmorgen hielten hier die Frauen ihren Dorfklatsch ab.

„Hast du schon gehört?“ schrie die Witwe ihm schon von weitem zu, „die Granden wollen zurückkehren.“

Im Nu war Pablo von einem Haufen schimpfender Bäuerinnen umgeben.

„Wozu haben wir jetzt wie das Vieh geschuftet!“ kreischte ein junges Mädchen und stieß ihm ihren Tonkrug vor die Brust.

Der Junge sah die offenen, verzerrten Münder der Frauen und zog den Kopf ein. Ihre zornigen, verzweifelten Gesichter erschreckten ihn. Gleichzeitig spürte er aus ihren erregten Worten und Gebärden einen versteckten Vorwurf. Noch klagten sie ihn nicht offen an, trotzdem wußte er, daß sie ihm jetzt für alles die Schuld gaben. In ihrer Unwissenheit ahnten sie nicht, daß Pablos Tat nur die notwendige Wirkung von gesetzmäßigen Ursachen war.

„Wir haben früher auch gelebt“, hörte er das Mädchen jammern. „Jetzt wird alles viel schlimmer kommen.“

Er hätte den Frauen gern alles erklärt, aber seine unfertigen Gedanken vermochten seine Ansicht nicht in Worte zu kleiden. Diese Tatsache war nicht nur die Schuld seiner primitiven Umgebung. Aus den Gesprächen der Männer, abends unter den Steinbögen der Plaza, hatte er manches entnommen, was er bisher nicht gewußt hatte.

So war er sich durchaus darüber im klaren, daß die neue Regierung durch den gemeinsamen Willen des Volkes entstanden war. Daß ihre neuen sozialen und politischen Gesetze der Ausdruck eines dringenden Bedürfnisses aller Volksschichten waren. Trotzdem er das alles wußte, sträubte er sich instinktiv dagegen, daß er nicht mehr abwartend in der Masse laufen sollte. Er fühlte, daß man ihn nach vorne drängen wollte, und kämpfte erbittert dagegen. Er war Pablo, der abends im Dorf mit seinen Kameraden Unfug trieb, und wollte es bleiben. Der Biß an der Nabelschnur, der ihn von seiner Kindheit trennen sollte, schmerzte und, wie gesagt, er wehrte sich dagegen.

So kam es, daß er in diesem Augenblick die Frauen haßte. Er hätte weiß Gott was gegeben, wenn er jetzt draußen auf dem Acker gewesen wäre. Das Schreibheft fest an die Brust gepreßt, schlüpfte er durch eine Lücke davon.

Als Pablo die Wohnung Tagas betrat, war Marin nicht da. Erwartungsvoll setzte sich der Junge an den Tisch und schlug das Heft auf. Im Nebenzimmer war anscheinend eine Anzahl Personen versammelt. Deutlich verstand er einzelne Worte ihrer Unterhaltung. Er hörte, wie die Tür aufgerissen wurde, und Taga trat ein. „Komm mit!“ wandte er sich an den Jungen. Sein Ton war barsch und befehlend. Sicherlich war der Bauer sehr erregt. „Es ist Bürgerkrieg!“ Pablo wußte nur soviel von der Bedeutung dieses Wortes, daß er es in Verbindung mit dem Kampf gegen die Granden brachte, und sah Taga erwartungsvoll an.

„Die Granden mit General Franco an der Spitze verraten Spanien“, erklärte ihm Taga. „Im Süden sind Fremdenlegionäre und ausländische Truppen gelandet.“ Der Bauer faßte den Jungen an die Schulter und ging mit ihm ins Nebenzimmer. „Sei nicht traurig", flüsterte er Pablo auf dem kleinen Korridor zu, „wir werden es schon schaffen, und schreiben kannst du noch immer lernen. Einiges weißt du ja schon.“ Dann stieß er die Tür zum Nebenzimmer auf. „Es ist gut, wenn einer von der Jugend dabei ist“, sagte er laut.

Durch den dichten Tabakrauch hindurch erkannte Pablo neben einigen anderen Bauern Rodrigez. „Er kann hierbleiben“, willigte der Alte ein.

Nach einer kurzen Pause wurde die Beratung fortgesetzt. „Die Wachen müssen verstärkt werden“, schlug Taga unter anderem vor. „Am besten wäre es, einen genauen Ablösungsplan auszuarbeiten.“

Pablo sah das abweisende Gesicht Rodrigez’ und blinzelte zu Taga hinüber.

„Außerdem“, fuhr Marin unbeirrt fort, „müssen wir bis zu den ersten Hügeln einen Graben durch die Ebene ziehen. In dem flachen Gelände können wir uns ohne Deckung nicht halten.“

Rodrigez verzog das Gesicht. „Taga“, begann der grauhaarige Alte bekümmert, „du bist lange fortgewesen. Früher warst du ein vernünftiger Mensch und hattest so wenig mit den Kommunisten zu tun wie ich und wir alle. Jetzt gehörst du zu denen, die uns das Weintrinken verbieten wollen.“ Zur Bekräftigung seines Argumentes zeigte er auf ein Plakat, dessen Inhalt auf die schädlichen Folgen des übermäßigen Weingenusses hinwies. „Sollen wir denn Wasser saufen und alle an Typhus zugrunde gehen?“ Rodrigez richtete sich auf. Sein altes Gesicht war blaß vor Erregung. „Und jetzt willst du sogar einen Wachplan aufstellen, wie die verfluchten Carabineros ihn haben. Wir sind keine Sklaven, wir sind freie Männer, die selbst wissen, wann sie auf Wache zu gehen haben.“ Die knochigen Finger des alten Mannes hieben auf den Tisch. „Und eingraben sollen wir uns!“ schrie er Taga an. „Wir sind Anarchisten und keine Maulwürfe. Wer sich in der Erde verstecken will, der soll es tun. Wir sind gewohnt, an der Sonne zu sterben.“

Die Bauern lächelten. Stolz schauten sie auf Rodrigez.

„Ich habe euch meine Meinung gesagt“, wandte sich Taga wieder an die Versammelten. „Wenn ihr nicht anders wollt, so werden wir uns unsere Erfahrungen im Kampf erkaufen müssen. Hoffentlich wird der Preis nicht zu hoch sein.“

Taga wußte, daß seine Worte nur für die Zukunft Bedeutung haben konnten. Wenn das Neuland, das er bearbeitete, auch noch nicht völlig reif zur Saat war, so hatte er doch ein gutes Stück vom Unkraut befreit. Sein Blick glitt prüfend über die ihm so vertrauten Gesichter. So wie er diese Männer vor Jahren verlassen hatte, so waren sie auch geblieben. Auch jetzt konnte noch keiner von ihnen lesen und schreiben. Aber er, Taga, hatte sich verändert. Und doch zog ihr kühnes, sorgloses Wesen, mit dem sie sich über alle Schwierigkeiten hinwegtäuschten, ihn immer wieder an. Nur das wenige konkrete Wissen, das er sich mühselig angeeignet hatte, rettete ihn davor, in den trüben brausenden Strudel ihrer Gefühle hineingestoßen zu werden. Er war sich vollkommen im klaren darüber, daß er hierfür bezahlen mußte, und es schmerzte ihn, daß er die Kluft, die zwischen ihm und den Männern bestand, noch nicht völlig überbrücken konnte. Gewiß, er war einer der Ihrigen, und doch kamen immer wieder Stunden, wo er ein Fremder war.

Sogar Pablo war gegen ihn. „Du bist immer gut zu mir gewesen“, sagte der Junge bedrückt, als ihn Taga um seine Meinung fragte. „Aber die Carabineros sind verfluchte Schurken, und wenn ich sterben soll, dann schon an der Sonne.“

![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)