2,99 €

2,99 €

oder

-100%

Sammeln Sie Punkte in unserem Gutscheinprogramm und kaufen Sie E-Books und Hörbücher mit bis zu 100% Rabatt.

Mehr erfahren.

Mehr erfahren.

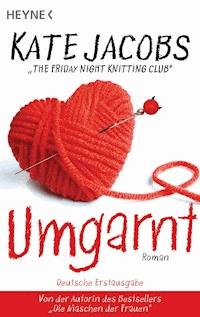

- Herausgeber: Heyne

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Die Frauen vom Strick-Club sind wieder da!

Walker & Daughter heißt der gemütliche Strickladen auf der Upper Westside, der Woll-Fans aus ganz Manhattan anzieht. Denn was ist schöner, als die weichste Wolle auf den Schoß zu legen und einzigartige Dinge zu stricken? Das denken sich auch die fünf so unterschiedlichen Frauen, die sich schon seit Jahren hier zu ihrem Strick-Club treffen. Es geht um die beste Wolle, die turbulenteste Liebe und den größten Kummer. Und es geht um ihre Freundschaft zueinander, die auf eine harte Probe gestellt wird.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 502

Veröffentlichungsjahr: 2009

4,6 (16 Bewertungen)

Bewertungen werden von Nutzern von Legimi sowie anderen Partner-Webseiten vergeben.

Legimi prüft nicht, ob Rezensionen von Nutzern stammen, die den betreffenden Titel tatsächlich gekauft oder gelesen/gehört haben. Wir entfernen aber gefälschte Rezensionen.

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis

HEYNE <

Zum Buch

Zur Autorin

Lieferbare Titel Die Maschen der Frauen

Anfänger

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

Copyright

HEYNE <

Zum Buch

Das Warten hat ein Ende: Die Frauen vom Strick-Club sind wieder da! Der Wollladen Walker & Daughter wurde einst von Georgia Walker und ihrer Tochter Dakota gegründet. Auch fünf Jahre nach dem Tod der großherzigen und lebenslustigen Georgia halten Dakota und die Freundinnen sie in liebevoller Erinnerung. Das Leben hält jedoch weiter Überraschungen bereit. Die Frauen wissen, dass nicht das Meistern eines besonders schwierigen Musters eine gute Strickerin ausmacht, sondern die Liebe und Aufmerksamkeit, die man der Wolle entgegenbringt - und den Menschen, die man mag.

So weich und warm wie Merinowolle: Der neue Roman von Kate Jacobs um Frauenfreundschaft, Maschen, Männer und die Liebe.

»Dieser Roman lässt einen Wolle geradezu ersehnen, auch wenn man keine Strickerin ist.« (USA Today)

Zur Autorin

Kate Jacobs, geboren in Kanada, studierte an der New York City University, bevor sie in Manhattan als Redakteurin unter anderem für »Family Life« und »Working Woman« arbeitet. Sie lebt in New York und Los Angeles. »Die Maschen der Frauen« war ihr Debütroman, der bei Erscheinen sofort auf die internationalen Bestsellerlisten einstieg. Für mehr Informationen siehe auch: www.FridayNightKnittingClub.com und www.WalkerandDaughter.com.

Lieferbare TitelDie Maschen der Frauen

Anfänger

Ein Muster zu erkennen, heißt noch lange nicht, zu wissen, wie es funktioniert. Machen Sie winzige Schritte: Orientieren Sie sich nicht an Leuten, deren Können dem Ihren weit überlegen ist. Wenn Sie Anfänger sind - oder es eine Weile nicht mehr versucht haben -, denken Sie möglicherweise, es sei zu schwierig. Jeder Fehler scheint nur ein weiterer Grund zu sein, wieder aufzuhören. Sie beneiden alle anderen, die offenbar den Bogen raus haben. Aber Sie geben nicht auf. Warum? Weil Sie eines Tages auch so elegant, fähig, selbstsicher und erfahren sein können. Sie schaffen das. Alles, was Sie jetzt brauchen, ist Enthusiasmus. Und ein bisschen Mut. Und - jederzeit - Sinn für Humor.

1. Kapitel

Walker and Daughter: Strickbedarf hatte schon längst geschlossen, aber Dakota stand immer noch in ihrem Wollgeschäft in Manhattan und

kämpfte mit dem Zellophan. Seit mehr als zwanzig Minuten versuchte sie jetzt, einen Peg-Perego-Zwillingsbuggy in gelb schimmernde Folie einzupacken. Die Papprolle mit der offenbar kilometerlangen Folie rutschte ihr ständig aus den Händen, rollte auf den Boden, knitterte und riss. So ein Mist! Es wäre wesentlich einfacher gewesen, einen Luftballon an den Kinderwagen zu binden, dachte Dakota, aber Peri hatte nun mal darauf bestanden, dass jedes Teil eingepackt und mit einer Schleife versehen wurde.

Auf dem robusten Holztisch in der Mitte des Ladens stapelten sich die Geschenke, allesamt verpackt in Papier mit Häschen oder Zeichentrick-Dschungelfiguren. Die Regalwand mit der Wolle war aufgeräumt worden, sodass nicht ein einziges Knäuel - von Himbeerrot bis Selleriegrün - im falschen Fach lag. Peri hatte sich außerdem eine Reihe absurder Partyratespiele ausgedacht: Wie viel wird das Baby wiegen? Probiere verschiedene Sorten Babybrei und bestimme die Geschmacksrichtung. Wie dick ist der Bauch der Schwangeren? Dakotas Mutter hätte sicher den Kopf geschüttelt. Georgia Walker war nie ein Fan alberner Spiele gewesen.

»Das wird lustig«, versicherte Peri, während Dakota weiter mit der Folie kämpfte. »Wir hatten kein Strickclub-Baby mehr, seit Ginger vor fünf Jahren geboren wurde. Und davon mal abgesehen, gibt es irgendjemanden, der keine Babypartys mag? Alle diese winzigen Strampelanzüge und niedlichen Badetücher mit Tierohren. Einfach rührend! Liebst du so was nicht auch?«

»Äh, nein«, sagte Dakota. »Doppelt nein. Meine Freundinnen und ich sind ein bisschen zu sehr mit dem College beschäftigt.« Die Hände in die Hüften gestemmt, beobachtete sie Peri, die nun so tat, als hätte sie nichts an Dakotas Werk auszusetzen. Der Kinderwagen sah aus wie eine riesige gelbe Banane. Eine zerknautschte, eingerissene Banane. Dakota seufzte. Hochgewachsen, mit ihrer mokkafarbenen Haut und den langen dunklen Locken, die sie von ihrer Mutter geerbt hatte, war sie eine beeindruckende junge Frau. Noch hatte sie etwas Unbeholfenes an sich, als würde sie sich nicht recht wohlfühlen mit den weiblichen Formen, die ihr Körper angenommen hatte. Mit ihren achtzehn Jahren hatte sie noch nicht vollständig herausgefunden, wer sie eigentlich war.

»Gott sei Dank«, antwortete Peri und knibbelte unauffällig die Klebestreifen von der gelben Folie ab, um die Ecken noch einmal neu zu falten. Egal ob es um das Betreiben des Ladens ging oder das Design von Handtaschen für ihr Nebengeschäft - Peri machte alles mit Präzision. Nichts hätte sie besser auf ihre Aufgabe als Geschäftsführerin vorbereiten können als die Zusammenarbeit mit Georgia. Tatsächlich leitete sie sogar zwei Unternehmen: Ihre eigene Handtaschenfirma, Peri Pocketbook, und Georgias Geschäft. Und Peri hatte seit Georgias Tod hart gearbeitet, um den Laden am Laufen zu halten. Aber jetzt, wo sie auf die dreißig zuging, verspürte sie den Wunsch nach Veränderung. Wohin, das wusste sie nicht. Ohne sie gäbe es aber kein Walker and Daughter mehr. Da machte sie sich nichts vor.

Manchmal war es nicht sonderlich befriedigend, für etwas zu arbeiten, das jemand anderem gehörte. Es war zwar ihr Geschäft, aber in Wahrheit eben doch nicht.

Zudem schien Dakotas Interesse an dem Laden seit etwa einem Jahr merklich nachzulassen. Wenn sie samstags zum Arbeiten ins Geschäft kam, war sie schlecht gelaunt und oft zu spät und wirkte manchmal, als wäre sie gerade erst aus dem Bett gefallen und hätte sich das erstbeste Outfit übergeworfen, das ihr in die Hände fiel. Es war kein Vergleich zu den ersten Jahren ihrer Teenagerzeit, als sie jede Minute im Laden zu genie ßen schien. Ab und an blitzte es noch auf, das kleine Mädchen von damals, das ständig witzige Bemerkungen machte, für sein Leben gern backte und stundenlang gemeinsam mit seiner Mutter strickte, entweder hinten im Büro oder in dem Apartment über dem Laden, in dem die beiden gewohnt hatten.

Das Geschäft befand sich an der Ecke Seventy-Seventh und Broadway, direkt über Martys Deli, zwischen den schicken Boutiquen und Restaurants an Manhattans Upper West Side. Es war ein hübscher Stadtteil, nur ein paar Blocks entfernt vom grünen Central Park und dem Hudson River, der stets eine kühlende Brise schickte. Sicher, es war laut - hupende Taxis, das Dröhnen der U-Bahn, das Klappern der Absätze auf dem Bürgersteig und das Stimmengewirr all der Leute, die beim Gehen mit dem Handy telefonierten -, aber es war genau die Art von Lebendigkeit, die Georgia Walker damals gesucht hatte. Sie störte sich nicht an dem Hupen des Lastwagens um fünf Uhr morgens, wenn er die Ware für das Deli anlieferte. Nicht, wenn es bedeutete, mittendrin zu sein und ihrer Tochter eine Welt zu zeigen, die sich Georgia während ihrer Kindheit auf einer Farm in Pennsylvania kaum hatte vorstellen können.

Jetzt lebte Peri oben in dem Apartment, und das Büro hinter dem Laden existierte nicht mehr. Gerade erst hatte Peri die Wand herausreißen lassen, um zusätzliche Ausstellungsfläche für ihre selbst entworfenen Handtaschen zu schaffen. Jede Tasche wurde individuell präsentiert - auf Plexiglasregalen, die an der dunkelgrau gestrichenen Wand angebracht waren.

Die Veränderungen in dem Laden waren nach endlosen Diskussionen mit Anita und Dakota zustande gekommen. Sie hatten auch Dakotas Vater, James, um Rat gefragt, aber vor allem wegen seiner Kenntnisse als Architekt. Aus rein finanziellen Aspekten war der Umbau sinnvoll gewesen: Peri hatte in Dakotas ehemaligem Kinderzimmer oben im Apartment ein Büro eingerichtet, wo sie auch die Abrechnung erledigte. Warum kostbare Verkaufsfläche verschwenden? Und sie waren sich immer einig gewesen - früher mit Georgia und nach ihrem Tod mit James und Anita -, dass Peris Handtaschenunternehmen eine Chance verdient hatte. Daran erinnerte Peri die anderen, während sie bewusst vermied, ihnen das eine Ultimatum zu stellen, das alle am meisten fürchteten: Dass sie den Laden verlassen würde, wenn sie nicht umbauen durfte. Diese Möglichkeit schwebte drohend über ihnen, aber sie auszusprechen hob sich Peri für den Fall auf, dass alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft waren.

Was sollte denn ohne Peri aus dem Laden werden? Anita, die kürzlich achtundsiebzig geworden war, sah zwar kaum alt genug aus, um Rentnerin zu sein, würde den Laden aber dennoch nicht übernehmen. Obwohl sie immer noch zweimal wöchentlich vorbeikam und aushalf - um sich zu beschäftigen, wie sie sagte -, unternahmen sie und Marty viele Reisen. Sie fuhren mit dem Zug oder dem Auto nach New England oder Kanada und stiegen dort in wunderschönen Landhotels ab. Die beiden befanden sich in einer Art Endlosferien, und Peri freute sich für sie. Und sie beneidete die beiden ein bisschen. Zweifellos. Sie hoffte, eines Tages auch eine solche Beziehung zu haben. Und wenn dieser Kollege in der Rechtsabteilung, den ihre Freundin K.C. ständig erwähnte, nur halb so süß war, wie K.C. behauptete, wer weiß …

Und dann war da noch Dakota, die jetzt bald ihr erstes Jahr an der New York University hinter sich haben würde. Es war also nicht gerade so, als könnte sie den Laden mal eben übernehmen - abgesehen davon, dass sie nicht gerade den Eindruck machte, als wollte sie das überhaupt.

Nicht jeder will ins Familienunternehmen einsteigen.

Peris Entscheidung, in Georgias Wollgeschäft zu arbeiten und ihre eigenen Handtaschen zu entwerfen, war in ihrer Familie auch nicht gerade auf Begeisterung gestoßen. Ihre Eltern hätten Peri gern als Jurastudentin an der Universität gesehen. Pflichtbewusst hatte Peri den Zulassungstest gemacht und sich an der juristischen Fakultät eingeschrieben - um dann alles hinzuwerfen und niemandem etwas davon zu sagen. Als die Geschichte schließlich doch ans Licht kam, hatte sich Georgia nicht von Peris Mutter einschüchtern lassen, die extra aus Chicago herübergeflogen kam und Georgia zwingen wollte, Peri rauszuwerfen. Das hatte Peri Georgia niemals vergessen. Und wenn es mit dem Laden mal nicht gut lief, erinnerte sich Peri daran, wie sehr Georgia ihr geholfen hatte. Aber zwei Geschäfte zu führen, fraß ihre Zeit einfach auf. Die letzten fünf Jahre waren wie im Flug vergangen. Es kam Peri so vor, als wäre sie eines Morgens aufgewacht und hätte mit einem Mal realisiert, dass sie bald dreißig wurde. Und noch immer war sie als Single unterwegs und unzufrieden mit ihrem Leben. Es war schwer, in New York Typen kennenzulernen. Nein, keine Typen. Männer. Männer wie James Foster. Peri war ein bisschen in ihn verknallt. Vom ersten Moment an, als er damals aufgetaucht war und Georgia zurückerobert hatte. In Peris Augen blieb er der Inbegriff des erfolgreichen, vertrauensvollen Partners, nach dem sie sich sehnte.

Der Laden interessierte James natürlich vor allem, weil es sich dabei um Dakotas Erbe handelte und er ein Auge darauf haben wollte.

Und Georgias alte Freundin Catherine saß umgeben von Gerümpel im Hudson Valley, wo sie ihren »Antiquitäten und wunderschöne Dinge blablabla«-Laden managte. Davon abgesehen konnte Catherine nicht einmal stricken. Außerdem hatten sie und Peri nie einen Draht zueinander gehabt. Ihr einziger gemeinsamer Nenner war Georgia gewesen. In all den Jahren war es ihnen nicht gelungen, sich näherzukommen. Wann immer Catherine in den Laden geschwebt kam, jedes einzelne ihrer blonden Haare an seinem Platz, meinte Peri, den taxierenden Blick dieser perfekt geschminkten grauen Augen zu spüren, denen nichts zu entgehen schien.

Nein, im Laufe der Jahre war Peri zu der Überzeugung gelangt, dass entweder sie Walker and Daughter führte oder aber die Türen des Wollgeschäfts ein für alle Mal geschlossen wurden. Trotzdem schienen alle um sie herum einfach nur die Zeit anhalten und alles so lassen zu wollen, wie es war. Deshalb fühlte sich Peri schon schuldig, wenn sie nur eine Renovierung vorschlug. Die Situation war irgendwie erdrückend: Sie alle wussten, worum es ging, aber niemand sprach es aus. Der Laden musste so bleiben wie er war - für Georgia. Aber wozu? Um sich vorzumachen, dass sich nichts geändert hatte? Veränderungen in dem Laden durchzuführen, ohne Georgia um Rat oder Erlaubnis zu fragen, hieße, sich einzugestehen, dass nichts mehr so war wie früher, und das ein für alle Mal. Oder etwa nicht? Dass jeder Augenblick, den die Mitglieder des Freitagabend-Strickclubs und Georgia Walkers Familie erlebt hatte, ob gut oder schlecht, Vergangenheit war.

Georgias Wollgeschäft war der Ort, an dem eine Gruppe völlig unterschiedlicher Frauen an einem Tisch gesessen hatte und zu Freundinnen geworden war. An dem Anita, die elegante ältere Dame und Georgias wichtigste Unterstützerin, lernte, Catherine zu akzeptieren, Georgias alte Highschool-Freundin, und sich freute, als Catherine ihre Selbstachtung wiederfand und aus einer inhaltslosen, unbefriedigenden Ehe ausbrach. Ebenfalls in Georgias Laden hatte die mürrische und einsame Doktorandin Darwin in der Fernsehproduzentin Lucie eine echte Freundin gefunden. Lucie, die in den Vierzigern war und sich zum ersten Mal auf das Abenteuer einließ, Mutter zu werden. Und Darwin, die erst erkannte, wie wichtig ihr die Ehe mit Dan war, nachdem sie die Nacht mit einem anderen verbracht hatte. In Georgias Laden hatte Peri, die damals als Aushilfe dort arbeitete, ihrer Chefin gestanden, dass sie nicht Jura studieren wolle, und Georgias langjährige Freundin K.C. allen verkündet, dass sie genau das vorhabe. Es war hier gewesen, dass Georgias frühere Flamme, James, wieder in ihr Leben trat und die beiden erkannten, dass ihre Liebe nichts von ihrem Feuer eingebüßt hatte. Und dieser Laden war auch der Ort, wo Dakota, Georgias und James’ einziges Kind, früher ihre Hausaufgaben gemacht und dann ihre selbst gebackenen Muffins mit den Freundinnen ihrer Mutter geteilt hatte. Wo sie sich auf das Sofa hinten im Büro zurückgezogen und gewartet hatte, dass der Arbeitstag vorbei war und sie mit ihrer Mom die Treppe nach oben ins Apartment steigen konnte, um eine Kleinigkeit zu Abend zu essen und dann schlafen zu gehen.

Wenn all das wirklich passiert war, dann bedeutete es auch, dass Georgia tatsächlich an Eierstockkrebs erkrankt war. Es hieß, zu akzeptieren, dass es Komplikationen gegeben hatte, dass sie unerwartet gestorben war und alle, die sie zurückgelassen hatte, nun ohne sie zurechtkommen mussten.

Mehr als fünf Jahre lang machten alle einfach weiter wie gehabt. Sie trafen sich regelmäßig zum Freitagabend-Strickclub, obwohl K.C. niemals eine Nadel in die Hand nahm und Darwins von Fehlern durchzogener Pullover für ihren Mann das Anspruchsvollste war, das sie je gestrickt hatte - und Peri hatte im Laden eben nahezu alles beim Alten gelassen. Jahr für Jahr widerstand sie dem Drang, umzudekorieren, die lavendelfarbenen Einkaufstüten mit dem Walker and Daughter Logo neu zu gestalten, das Büro mit dem verblichenen Sofa auszumisten oder den alten Holztisch zu ersetzen, der den Verkaufsraum zu einem großen Teil ausfüllte. Sie ließ alles, wie es war, und führte das Geschäft mit der gleichen Energie und Liebe zum Detail, die Georgia an den Tag gelegt hatte. Peri erwirtschaftete jedes Quartal Gewinn - am besten lief es natürlich im Winter - und arbeitete in jeder freien Minute wie wild an ihrer eigenen Kollektion Woll- und Filzhandtaschen. Sie schaffte es sogar noch, sich neue Muster und Designs auszudenken.

Bis sie eines Tages schließlich genug davon hatte, mitten in der Nacht noch an ihren Handtaschen zu arbeiten und nie genug Schlaf zu bekommen. Sie legte die Nadeln hin und jagte zu nachtschlafender Stunde eine E-Mail an die anderen Frauen raus. Sie müssten sich zusammensetzen, hatte sie geschrieben, und über den Umbau sprechen.

An Georgias Laden etwas zu verändern war natürlich zunächst einmal eine ungeheuerliche Vorstellung. Und es dauerte eine ganze Weile, bis Anita und Dakota zustimmten. Doch Peri blieb hart, und schließlich wurde eine Wand eingerissen und ein bisschen neue Farbe aufgetragen. Sogar die altgedienten Stühle rund um den Tisch wurden gegen bequeme, gut gepolsterte Exemplare ausgetauscht. Der Laden lebte auf: immer noch gemütlich, aber frischer und schicker. Als Überraschung - und um Dakota emotional auf ihre Seite zu bringen - hatte Peri Lucie gebeten, ein Bild aus ihrem Dokumentarfilm über den Laden als Foto auszudrucken. Das Foto zeigte Dakota und Georgia bei der Kassenabrechnung. Dakota war auf dem Bild gerade mal zwölf, und Georgia strotzte noch vor Gesundheit. Das Bild wurde gerahmt und hing nun passenderweise an der Wand hinter der Kasse, neben dem Logo von Walker and Daughter.

»Das hätte ihr gefallen«, sagte Dakota und nickte. »Aber was den Umbau angeht, bin ich nicht so sicher. Vielleicht sollten wir die Wand wieder hochziehen.«

»Georgia hat fest daran geglaubt, dass man nach vorne sehen muss«, sagte Peri. »Sie hat ständig Neues mit dem Laden ausprobiert. Denk doch nur mal an den Club.«

»Ich weiß nicht«, erwiderte Dakota. »Und wenn ich nun vergesse, wie es mal war? Wenn ich mich irgendwann nicht mehr erinnern kann? Was dann?«

Heute Abend würde die ganze Gruppe zum ersten Mal das Ergebnis des Umbaus zu sehen bekommen. Es war ein lauer Aprilabend, und der Strickclub kam zu seinem üblichen Treffen zusammen. Früher hatten sich die Frauen jede Woche in Georgias Laden getroffen, aber durch die veränderten beruflichen und familiären Situationen konnten sie einander nicht mehr so oft sehen. Trotzdem begann jedes Treffen mit Umarmungen und Küssen, und man stieg ohne große Vorrede direkt in die Dramen des Alltags ein. Diese Frauen spielten einander nichts mehr vor, sie warfen sich nicht in Schale oder erhielten irgendwelche Fassaden aufrecht. Zwischen ihnen herrschte ein Gemeinschaftsgefühl, an dem sich nicht rütteln ließ, egal ob sie sich einmal pro Woche sahen oder nur einmal im Jahr. Es war Georgias letztes und schönstes Geschenk an sie gewesen: das Geschenk echter und bedingungsloser Schwesterlichkeit.

Wenn auch die Zeit nichts an ihrer Verbundenheit zueinander hatte ändern können, so war sie trotzdem nicht spurlos an den Frauen vorübergegangen. Sie hatte ihren Tribut gefordert, von ihren Körpern, ihrer Karriere, ihrem Liebesleben - und ihren Haaren. In den vergangenen fünf Jahren war viel passiert.

K.C. Silverman hatte inzwischen Jura an der Columbia Universität studiert, das Staatsexamen mit Bravour bestanden und war dann wieder bei Churchill Publishing gelandet. Es war genau jener Verlag, der sie fünf Jahre zuvor aus ihrem Job als Redakteurin entlassen hatte. Jetzt arbeitete sie dort in der Rechtsabteilung.

»Letztendlich bin ich für die also doch noch unersetzlich«, erzählte K.C. den Freundinnen, als sie die Stelle antrat. »Schließlich kenne ich das Unternehmen von allen Seiten.«

Ihr neues Gehalt legte sie - mit ein bisschen Anleitung von Peri - in eine todschicke Kollektion Kostüme an. Das Haar trug sie nicht mehr wie früher als kurzen Pixie-Schnitt, sondern länger und passend zu ihren neuen Kleidern elegant frisiert, ganz wie eine echte Juristin. Sie hatte sogar mit dem Gedanken gespielt - wenn auch nur für den Bruchteil einer Sekunde -, den natürlichen Grauton, den ihr Haar allmählich annahm, beizubehalten. Aber dann entschied sie, dass sie mit zweiundfünfzig noch zu jung war für so viel Seriosität, und wählte einen hellen Braunton.

Dank ihrer Dokumentation, die auf einem internationalen Filmfestival gezeigt worden war, hatte Lucie Brennan Kontakt zu einer Sängerin geknüpft, die gern bei Walker and Daughter strickte. Gemeinsam nahmen sie ein Musikvideo auf, bei dem Lucie Regie führte. Als der Song in die Top Ten des Billboard Magazine kletterte, mauserte sich Lucie in null Komma nichts von einer Teilzeitproduzentin für lokale Kabelsender zur gefragten Regisseurin für Musikvideos. Während sie drehte, saß ihre kleine Tochter Ginger mit dem Kuschelhasen im Arm neben ihr und bewegte die Lippen zur Musik.

Mit achtundvierzig hatte sie mehr zu tun und war erfolgreicher, als sie sich je vorgestellt hatte - und diese Veränderung ließ sich auch an ihrem Apartment ablesen. Sie wohnte nicht mehr zur Miete, sondern hatte sich eine hoch gelegene, sonnige Wohnung mit zwei Schlafzimmern an der Upper West Side gekauft. Auf dem bequemen Kamelrückensofa rollte sich Lucie, die immer noch zeitweise an Schlafproblemen litt, oft erst spät in der Nacht zusammen. Nur dass sie sich jetzt nicht mehr in den Schlaf strickte, sondern an den Aufnahmen für den Dreh am nächsten Tag feilte.

Und die Schildpattbrillen, die sie früher jeden Tag getragen hatte, waren ergänzt worden um eine Auswahl unterschiedlichster Rahmen und neuer Kontaktlinsen. Ihr früher rotblondes Haar musste sie färben, sonst wäre es mittlerweile … schneeweiß. Also kolorierte sie es in einem Rostrot, nur ein paar Nuancen dunkler als Gingers Rotblond.

Darwin Chiu beendete ihre Doktorarbeit, veröffentlichte ihr erstes Buch (über die Konvergenz von Handwerk, Internet und Frauenbewegung) basierend auf ihren Studien bei Walker and Daughter und bekam eine Anstellung als Lehrkraft am Hunter College. Ihr Mann, Dan Leung, fand eine Stelle in der Notaufnahme einer örtlichen Klinik. Sie zogen in ein Apartment an der East Side, nahe der Klinik und dem College. An den Wohnzimmerwänden reihten sich billige Bücherregale, die überquollen mit Papieren und Aufzeichnungen. Obwohl Darwin bereits über dreißig war, fand man - nicht so wie bei den anderen Frauen - in ihrem Haar noch kein Grau. Sie trug es immer noch lang, ohne Pony, wodurch sie fast so jung aussah wie ihre Studentinnen.

Peri Gayle, mit ihren dunkelbraunen Augen, der mahagonifarbenen Haut und den sorgfältigen Afro-Zöpfen, die ihr bis knapp über die Schultern fielen, führte den Strickladen.

Anita Lowenstein hatte sich mit ihrem Freund Marty in einer glücklichen Beziehung ohne Trauschein eingerichtet, obwohl ihre Entscheidung, nicht zu heiraten, immer mal wieder zum Thema wurde.

»Ich lebe mein Leben in umgekehrter Reihenfolge«, erzählte sie der Gruppe. »Jetzt, wo meine Mutter nichts mehr dagegen tun kann, rebelliere ich gegen gesellschaftliche Moralvorstellungen.« In Wahrheit war es einfach viel unkomplizierter, zusammenzuziehen, ohne Dinge wie Eigentum und Erbrecht neu zu regeln. Und wie hieß es immer so schön bei den Filmstars: Wer braucht schon ein Stück Papier, um seine Liebe unter Beweis zu stellen?

»Wir nennen ihn einfach meinen Partner«, korrigierte Anita, als mal wieder eine ihrer Freundinnen darüber stolperte, als was sie Marty denn nun bezeichnen sollte. »In unserem Alter von meinem Freund zu reden, finde ich unpassend.«

Immerhin hatten sie sich ein gemeinsames Apartment gekauft und waren aus der Parterrewohnung in Martys Sandsteinhaus mit dem schönen Garten an der Upper West Side ausgezogen. Dadurch bekam seine Nichte, die mit Mann und Kind im ersten Stock gewohnt hatte, mehr Platz. Anita war achtundsiebzig, log jedoch immer, wenn sie nach dem Alter gefragt wurde. Tatsächlich sah sie jünger aus, mit ihrem gestuften, silbergrauen Haar und den sorgfältig gepflegten Händen. Dank Anita hatte Catherine einen hohen Sonnenschutzfaktor schätzen gelernt.

Catherine Andersons kleines Geschäft in Cold Springs entwickelte sich erfolgreich. Kürzlich hatte sie sich in dem kleinen Ort nördlich von New York auch ein kleines Cottage gekauft. Dennoch fuhr sie oft mit dem Zug in die Stadt und wohnte dann im San Remo-Apartmenthaus - in der geschmackvoll und teuer eingerichteten Wohnung, in der Anita jahrelang mit ihrem Mann Stan gelebt hatte.

In den letzten fünf Jahren hatten sich all diese Veränderungen gut eingespielt, und das Bedürfnis, etwas Neues auszuprobieren, war gewachsen.

»Die Überraschung ist doch direkt im Eimer, wenn die Geschenke hier ausgebreitet liegen«, rief K.C. Sie stand im Ladeneingang und schob einen roten Bollerwagen voller Stofftiere hinein: ein Affe, eine Giraffe und zwei flauschige weiße Teddybären. Peri legte die gelbe Folie eine Weile beiseite, um K.C. zu begrüßen.

»Wir sollten uns hinten im Büro verstecken und dann herausstürmen, um sie zu überraschen!«, schlug K.C. vor und winkte zurück. »Was meint ihr?«

Sie und Peri gehörten verschiedenen Generationen an - K.C. war dreiundzwanzig Jahre älter als Peri. Und dennoch waren die beiden, wie K.C. jedem, der es hören wollte oder auch nicht, lautstark erklärte, der absolute Inbegriff von BFFIs (Beste Freundinnen Für Immer).

»Wir helfen einander vorwärtszukommen«, hatte K.C. bei einem Treffen erklärt. Dakota hatte damals gefragt, warum die beiden eigentlich so viel Zeit miteinander verbrachten, wo sie doch so unterschiedlich seien. »Wir tratschen, gehen ins Kino, sie sucht für mich Klamotten aus, und ich gebe ihr juristische Tipps für ihr Handtaschengeschäft.« Die Bereitschaft, sich für die Karriere aufzuopfern, verband die beiden miteinander. So stolz K.C. auch auf ihren beruflichen Neubeginn war, letztlich hatte sie nur einen Workaholic-Job gegen einen anderen eingetauscht. Während sie früher als Redakteurin lange Tage im Büro geschuftet und dann noch bis spät in die Nacht Manuskripte gelesen hatte, verbrachte sie jetzt die Abende mit dem Durchackern von Verträgen auf dem Sofa ihres Apartments an der West Side.

»Es gibt nur leider kein Büro mehr im Laden«, brummelte Dakota und deutete mit einer Kopfbewegung nach hinten. »Kein guter Plan also.«

»Außerdem erschrecken wir keine Schwangeren«, fügte Anita hinzu, die zwei Schritte hinter K.C. durch die Ladentür gekommen war. Wie immer trug Anita einen eleganten Hosenanzug und dezenten Schmuck. Sie war nicht nur das älteste und wohlhabendste Clubmitglied, sondern auch - und dem würde jeder zustimmen - das netteste und fürsorglichste. In den Armen trug sie eine riesige Hortensie mit blauen Blüten; Marty trug eine zweite mit rosa Blüten. Anita nickte zufrieden.

»Der Umbau ist gut gelungen, meine Liebe«, sagte sie. Da Anita den Fortschritt der Renovierungsarbeiten regelmäßig in Augenschein genommen hatte, vermutete Peri, dass ihre Worte nur dazu gedacht waren, Dakota aufzuheitern.

»Ich bin da, ich bin da«, tönte eine Stimme von der Treppe her. Es war Catherine, die mit Armen voller fachmännisch verpackter Geschenke in den Laden gerauscht kam. Außerdem hatte sie eine große Baumwolltasche mit verschiedenen Flaschen dabei.

»Hallo, ihr Süßen«, rief sie und hauchte genügend Luftküsse in den Raum, dass jeder mindestens drei abbekam.

»Na, Miesmuffelchen«, begrüßte Catherine Dakota und legte ihr den Arm um die Schultern, während sie beide den Raum begutachteten.

»Ich hatte schon Angst, ich wäre zu spät«, sagte Catherine. »Sie ist noch nicht da?« Das Telefon im Laden klingelte. Es war Lucie, die anrief, um zu sagen, dass sie nicht von der Arbeit wegkäme und die anderen nicht auf sie warten sollten. Peri schaute auf ihre Uhr und schrie entsetzt auf. K.C. zog rasch eine Schachtel mit kleinen Rührkuchen aus dem Bollerwagen, und Catherine öffnete nahezu geräuschlos eine Magnum-Flasche gekühlten Champagner.

»Beim Freitagabend-Strickclub muss ich automatisch an Plastikbecher denken«, sagte Catherine zu Dakota. »Das gibt dem Ganzen doch erst das gewisse Etwas.« Sie zwinkerte Dakota zu und schaffte es, ihrer jungen Freundin ein Achselzucken zu entlocken. Die beiden waren fast wie Schwestern, seit Georgia Catherine damals nach ihrer Scheidung aufgenommen und in Dakotas Zimmer auf einer Luftmatratze hatte kampieren lassen. In den Jahren nach Georgias Tod waren Catherines Zynismus und ihre übertriebene Dramatik das perfekte Gegengift für Dakotas Teenager-Launen gewesen. Bei Anita fand Dakota weiterhin bedingungslose Liebe; Catherine war gut darin, ein Geheimnis zu bewahren, und schien nicht nur perfekt geeignet, sondern auch willens, gemeinsam eine Verschwörung auszuhecken. Wenn ihnen nur irgendetwas eingefallen wäre.

»Auf Walker and Daughter«, sagte Catherine, trank einen Schluck und schnell noch einen zweiten. »Auf die Renovierung, mein Lieblings-Schwesterchen und den Club.« Die anderen Frauen hoben die Gläser.

Obwohl ein leichtes Unbehagen wegen des Umbaus anhielt, spürte Peri, dass es ein schöner Abend werden würde. Sie alle spürten das. Die alte Clique war wieder zusammen und die Lautstärke bereits ohrenbetäubend, weil alle gleichzeitig versuchten, ihre Neuigkeiten auszutauschen. Peri begann sich zu entspannen, als sie sah, wie sich Dakota auf einen der neuen Stühle fallen ließ, ihr Bein über eine Armlehne legte, von Catherine einen Schluck Champagner schnorrte - und sich beide mit einem raschen Blick auf Anita vergewisserten, dass sie es nicht gesehen hatte.

Heute Abend wäre Georgia stolz auf den Strickclub. Dieses spezielle Treffen war eine Überraschungs-Babyparty für Darwin Chiu, die endlich, nach vielen Jahren des Versuchens und Hoffens, ihren ersten Nachwuchs erwartete.

Darwin und Dan bekamen Zwillinge.

2. Kapitel

Als sie noch jung war, hatte Anita nie daran gezweifelt, einmal Kinder zu bekommen. Es war der natürliche Lauf der Dinge. Heiraten bedeutete Kinder, und Kinder waren ein Synonym für Ehe. Und jeder wunderte sich, wenn es nicht sofort klappte. Für ein Paar wie Darwin und Dan, das auf den Kindersegen gewartet und gehofft hatte, hätte es damals keine Hilfe gegeben. Es wäre auch sehr schwierig gewesen, eine alleinerziehende Mutter zu sein, so wie Georgia es gewesen war und wozu sich Lucie ganz bewusst entschlossen hatte. Allerdings wirkte Lucie in letzter Zeit müde und gestresst, und ihre Tochter Ginger war wesentlich temperamentvoller als Dakota damals. Dennoch war es schön zu sehen, dass die Dinge auch anders sein konnten. Anita fand es wichtig, dass man die Wahl hatte. Andererseits konnte man sich heutzutage vor lauter Möglichkeiten leicht verirren.

Anita war gerade mal Anfang zwanzig gewesen, als sie heiratete. Damals war ihr jedoch nicht bewusst, wie jung ihr das eines Tages vorkommen würde. In ihrem wadenlangen weißen Kleid und dem Spitzenschleier hatte sie geglaubt, den Gipfel des Erwachsenseins erreicht zu haben. Stan hatte so stark und erfahren gewirkt - er wusste auf alles eine Antwort, was sie anfangs beruhigte, später dann amüsierte und ihr auch gelegentlich auf die Nerven ging. Aber seine feste Überzeugung davon, wie die Dinge zu sein hatten, beschützte Anita vor der Welt, und dafür war sie ihm immer dankbar gewesen.

Mit einundzwanzig kannte sie noch keine Probleme und Nöte des Lebens. Es waren die 1950er Jahre - und sie war alt genug, um zu heiraten und eine Familie zu gründen, aber gleichzeitig unbedarft genug, um einen ganzen Weltkrieg bewusst aus ihrem Gedächtnis zu streichen. Man glaubte an ein häusliches Glück voller Elektrogeräte, wo alles leicht und wie von selbst funktionierte. In der Hochzeitsnacht erschien alles möglich, und die ganze Zukunft lag vor ihnen. Sie konnte es kaum erwarten, mit Stan allein zu sein und ihr Wissen zu demonstrieren, das sie sich aus Büchern angelesen hatte. Es war eine ziemliche Überraschung, als sie mit der Zeit feststellte, dass Sex nicht alle Probleme löst. Er konnte zur Routine werden und manchmal, wenn ihr nicht danach war, sogar lästig. Verliebt zu sein, bewahrte nicht vor all den kleinen Ärgernissen und Enttäuschungen. Und auch in einer guten Ehe und wunderbaren Partnerschaft gab es Momente des Zweifels.

Im Laufe der Jahre hatte Anita den Kontakt zu allen sieben Freundinnen verloren, die damals ihre Brautjungfern gewesen waren. Sie wüsste auch nicht, wo sie nach dem Mädchen suchen sollte, das damals die Blumen gestreut hatte. Die Kleine war ihr beim Hochzeitsessen immer gefolgt, das Körbchen mit den Rosenblättern fest an sich gepresst, und hatte sie, als sie mit Stan den Saal verließ, nur widerwillig gehen lassen. Ihre kleine Schwester, die ihr zum Abschied winkte.

Es war schon etwas Besonderes, dass es den Freitagabend-Club jetzt schon so lange gab. Die Mitglieder hatten ihre Kontakte weitaus besser gepflegt als Anita. Was diese Frauen wohl dazu sagen würden, wenn sie Marty heiratete? Ganz bestimmt fänden sie es gut. Auch wenn diese Ehe nichts mit romantischer Träumerei zu tun hatte. Ihre Beziehung mit Marty war eine zwischen zwei Partnern auf Augenhöhe. Sie war fest in der realen Welt verankert. Davon abgesehen, wer heiratet schon, wenn er nicht weiß, wie lange er überhaupt noch da sein wird?

»Erde an Anita!«

Anita hob überrascht den Kopf. Sie hielt einen Strang hellgrüner Wolle in der Hand. Vor ihr stand K.C. und grinste.

»Du bist ja mit den Gedanken ganz woanders, Süße«, sagte K.C. »Warum setzt du dich nicht zu uns? Auf einen dieser neuen Stühle?«

Anita kam sich albern vor und ließ sich weiter in den Raum hinein zu den anderen ziehen. Sie hasste es, wenn die Mädels sie behandelten, als wäre sie alt und brauche besondere Aufmerksamkeit und Fürsorge. Ha! Sollten die doch erst mal knappe achtzig werden. Und sie arbeitete sogar noch tageweise - freiwillig - und setzte sich mit ihren drei Söhnen auseinander, die alles besser wussten. Auch was ihren neuen Lebenspartner anging. Als ob diese Jungs nicht genug mit ihren eigenen Familien zu tun hätten. Was mussten sie sich in die Angelegenheiten ihrer Mutter mischen? Aber sie taten es trotzdem. Anita umklammerte den Wollstrang, dessen Farbe sie an das Kleid des Blumenmädchens auf der Hochzeit erinnerte, und setzte sich. Sie rang sich ein kleines Lächeln für K.C. ab. Die wollte ja nur hilfsbereit sein und glaubte vermutlich, dass Anita so langsam tatterig wurde. Doch das war keineswegs der Fall. Anita war nur mit den Gedanken woanders. Bei Hochzeiten. Bei der Vergangenheit. Bei der Zukunft. Und bei ihren Söhnen mittleren Alters, die Wutanfälle bekamen, sobald Anitas Beziehung mit Marty auch nur einen Hauch von Dauerhaftigkeit annahm. Wo doch all ihre Freunde langsam, aber sicher verschwanden - und mittlerweile nicht mehr nur nach Florida.

»Strickst du etwas Bestimmtes?« Dakota befühlte das Garn. Anita hatte so viele Jahre lang immer an Westen gearbeitet, dass es immer noch überraschte, wenn sie etwas anderes strickte. Westen für Stan, deren Muster und Farben sie sich selbst ausgedacht hatte. Eine Künstlerin - so hatte ihr verstorbener Mann sie genannt. Seit sie mit Marty zusammen war, strickte sie keine Westen mehr. Die gehörten nun mal zu Stan. Natürlich vermisste sie es, das Gefühl, wenn die Weste Gestalt annahm, als könne sie sie durch die Kraft ihrer Gedanken entstehen lassen. Aber es kam ihr nicht richtig vor, immer noch Kleidung für ihren verstorbenen Mann zu stricken, wenn ihr neuer Lebensgefährte neben ihr auf dem Sofa saß und sich eins der zahllosen Baseball-Spiele im Fernsehen ansah. Oh, sie hatte ihm eine Strickjacke mit dem Logo der New York Yankees gestrickt, die er liebte, und einen Sitzkissenbezug, den er mit ins Stadion nehmen konnte. Aber im Unterschied zu den Westen blieb ihr dabei nicht viel Raum für Kreativität. Es gab nur das eine Logo, nur ein Yankee-Blau.

Heimlich arbeitete sie noch an einer Weste, die ganz unten in einem Korb versteckt war. Allein die Existenz dieses unfertigen Teils beruhigte sie, hielt die Verbindung zu vergangenen Tagen aufrecht. Weiterzugehen hieß nicht, sich von der Vergangenheit völlig zu trennen, nicht von Stan und nicht von Georgia. Es ging vielmehr darum, zu akzeptieren, dass diese Menschen nicht mehr zu ihrem Alltag gehörten, und dementsprechend zu leben. Trauer folgte ihren eigenen Gesetzen. Das wusste Anita nur zu gut.

So war sie dann auch dazu gekommen, Mützen und Ähnliches für Wohltätigkeitsveranstaltungen zu stricken. Etwas, woran sie arbeiten konnte, während die Yankees spielten. Sie hatte auch die Mitglieder des Strickclubs dazu gebracht, unter ihrer Anleitung für wohltätige Projekte und ähnliche Anlässe zu stricken. Früher einmal - es schien Lichtjahre her zu sein - hatte der Club versucht, gemeinsame Aktivitäten auf die Beine zu stellen. Damals hatten sie alle einen Pullover nach demselben Muster gestrickt. Es wurde ein komplettes Desaster. K.C. schmiss die Brocken hin, kaum dass sie angefangen hatte, Catherine versuchte es erst gar nicht, Darwin bemühte sich sehr und strickte einen unglaublich hässlichen Pullover - und zwischendurch noch jede Menge anderer Sachen. Nach Georgias Tod hatte sich der Club weiterhin getroffen, aber alle waren zu sehr mit ihren Gefühlen beschäftigt, um ans Stricken zu denken. Dann hatten sie mit ihren Jobs viel um die Ohren. Und obwohl sie sich weiterhin regelmäßig trafen, blieb das Stricken auf der Strecke.

Und deshalb fasste Anita einen Entschluss. Als sie viele Monate nach Georgias Tod an einem sonnigen Vormittag über den Broadway ging, wurde ihr klar, was der Club brauchte. Sie mussten alle gemeinsam noch einmal eine Decke stricken: so eine wie die für Georgia, als sie schon krank gewesen war. Jede von ihnen hatte ein kleines Stück gestrickt, die sie dann zusammennähten zu einer riesigen, sehr »individuellen« Decke. Georgia hatte sie geliebt. Auch wenn sie nicht gerade schick aussah.

Damit sie mit ihrer Idee auch Erfolg hatte, überarbeitete Anita das alte Muster. Es sollte eine kleinere Decke werden, die man sich über die Beine legen konnte - kompakter und praktischer. Außerdem sollten alle mit dickeren Nadeln stricken, damit es schneller ging. Das war entscheidend, damit jemand wie K.C., die so gut wie nie strickte, es überhaupt versuchte. Außerdem bot Anita während ihrer regelmäßigen Treffen einen Auffrischungskurs für die anderen an. Auf die für sie typische Art - freundlich, aber bestimmt - brachte sie die Frauen dazu, abends vor dem Schlafengehen oder am Wochenende wenigstens ein paar Reihen zu stricken. Die Fortschritte wurden von ihr überprüft. Schnell war die frühere Begeisterung am Stricken bei allen wieder zum Leben erweckt. Jede von ihnen strickte so viele »Georgia-Decken« wie sie nur schaffte, um sie dann den Chemo-Patienten im Krankenhaus zu schenken. Jedes Jahr versuchten sie, für ihren Gedenkmarsch im September möglichst viele Decken fertig zu bekommen. Sie setzten sogar einen Preis aus für diejenige, der es gelang, die meisten Decken zu stricken: die Goldenen Nadeln des Freitagabend-Strickclubs. Es waren nur ein paar Stricknadeln, die auf einen Holzblock geklebt und mit Goldlack übersprüht wurden. Anita gewann ihren eigenen Preis fast jedes Mal. Aber das Überreichen der Goldenen Nadeln während des Clubtreffens nach dem Marsch wurde zu einem mit Spannung erwarteten Ritual.

Ihre gemeinsame Vergangenheit und diese gemeinsamen Ziele trugen dazu bei, dass der Club nicht zerbrach, selbst als sich ihre Leben in unterschiedliche Richtungen entwickelten.

Dass die Gruppe zusammenhielt, war von entscheidender Bedeutung gewesen, als Dakota noch klein war. Anita hatte ruhig, aber energisch dafür gesorgt, dass jede einzelne von ihnen sich für die Gruppe verantwortlich fühlte. Und dazugehörig. Tattrige alte Oma? Von wegen. Allerdings bestand einer der Vorteile ihres Alters darin, diese Rolle spielen zu können: Menschen sind weniger misstrauisch, wenn sie es mit alten, scheinbar hilflosen Leuten zu tun haben. Dieser Umstand machte es für Anita mitunter leichter, das zu bekommen, was sie wollte. Denn selbst Anita war keineswegs darüber erhaben, Dinge zu ihrem Vorteil zu nutzen.

»Hoffentlich hast du nicht vor, etwas in dieser Farbe für mich zu stricken«, zog Dakota sie auf und strich mit dem Finger über das mintgrüne Garn.

»Nein, ich hab es ganz in Gedanken in die Hand genommen«, sagte Anita. »Die Farbe hat mich an etwas erinnert. Früher einmal war dieser Farbton sehr beliebt.«

»Diese Farbe ist scheußlich, Anita.« Dakota zog die Augenbrauen hoch.

»Sehr Miami Vice-mäßig«, kommentierte Catherine, die zu ihnen getreten war, um ihre Gläser nachzufüllen, und dann weiterging zu den nächsten leeren Gläsern. »Aber Pastelltöne sind klasse für Babysachen. Wolltest du noch etwas für Darwin stricken?«

Anita drückte Dakota das Garn in die Hand. »Leg es bitte wieder zurück, Liebes. Ich war einfach nur in Gedanken.«

Dakota schloss die Hände um die der alten Frau, die für sie immer noch die perfekte Mischung aus Ersatzgroßmutter und Mentorin darstellte. Anita war immer zur Stelle gewesen, wenn Dakota sie brauchte, sogar als sie mit Marty ein neues Leben anfing. Und ganz besonders, nachdem Dakotas Mutter gestorben war. Es war Anita gelungen, stets präsent und für Dakota da zu sein und sich gleichzeitig im Hintergrund zu halten, um dieser Flut von Verwandten Platz zu machen, die alle ein Stück von Georgias kleinem Mädchen wollten, um ihre eigene Trauer zu lindern. Dakotas Großeltern Bess und Tom, ihr Onkel Donny: Alle wollten die verlorene Zeit zurückholen. Auch die Eltern ihres Vaters, Joe und Lillian, samt den neu gefundenen Tanten wollten ihre Bedürfnisse erfüllt wissen: Sie hatten so viel verpasst, weil Dakotas Vater zwölf Jahre lang verschwieg, dass er eine Tochter hatte. Alle hatten Nachholbedarf, und Dakota verbrachte fortan die Wochenenden abwechselnd in Pennsylvania und Baltimore. Als sie dann auf die Highschool kam, wurde das richtig anstrengend.

Wäre sie unter normalen familiären Bedingungen aufgewachsen, hätte Dakota diese Wochenenden vermutlich als Flucht vor einer überbehütenden Mutter geschätzt. Aber nachdem sie keine Mutter mehr hatte, wollte sie nur noch zu Hause bleiben. Dakota und James waren bald nach Georgias Tod in ein geräumiges Apartment gezogen. Dort hatte Dakota alles so gestrichen und dekoriert, dass sie immer noch das Gefühl hatte, über dem Wollgeschäft zu wohnen. Sie grübelte ununterbrochen und suchte nach Wegen, die den Dingen eine andere Wendung gegeben hätten. Wenn sie jedes Ereignis noch einmal haarklein durchging, bis sie verstand, wie das alles hatte passieren können, dann bekäme sie eine zweite Chance und würde es dieses Mal richtig machen. Sie würde spüren, dass ihre Mutter krank war, und sie rechtzeitig ins Krankenhaus schicken. Oder aber - und das war ihre Lieblingsvariante - sie würde in der Grundschule an einem Projekt mitarbeiten, bei dem es darum ging, wie wichtig regelmäßige gynäkologische Untersuchungen waren. Sie hätte ihre Mutter dann viel, viel früher zu einer Untersuchung geschickt und so die Katastrophe abgewendet.

Diese Neufassungen der Geschichte durchzugehen, spendete ihr Trost. Sie musste nichts weiter tun, als allein zu sein und sich wieder und wieder Möglichkeiten auszudenken, wie sie ihre Mutter retten könnte. Diese Fantasien verhalfen ihr zu einer Art Kontrollgefühl und milderten ihre Angst. Doch ihr Kummer war immer da, er schlummerte in ihr. Wie Ebbe und Flut war er mal stärker und mal schwächer.

Es hatte eine Phase gegeben, während der ersten beiden Jahre an der Highschool, da war sie so mit Lernen beschäftigt, dem Besuchen der Großmütter und unzähligen Therapiesitzungen - James hatte darauf bestanden, obwohl er selbst keine Therapie machte -, dass sie meinte, alle würden sie davon abhalten, Zeit im Laden zu verbringen. Dem einzigen Ort, an dem sie sein wollte. Selbst vom Strickclub hielt man sie offenbar absichtlich fern. Als sie dann mit vierzehn, fünfzehn wieder mit den Frauen aus der Gruppe zusammen war, fühlte sie sich erleichtert. Der Club war eine Verbindung zu ihrer Mutter. Und die Frauen waren so lustig! Außerdem war es sehr aufschlussreich, den Gesprächen der Erwachsenen einmal ungestört zuhören zu können. Ohne zu diskutieren oder festzulegen, was angemessen war und was nicht, hatten sie alle aufgehört, ihre Gespräche zu zensieren, um »kleine Ohren« zu schützen. Die Gruppe behandelte sie als eine der ihren. Dakota erfuhr von Streitigkeiten im Job, wechselnden Beziehungen und wo man Designerschuhe zum halben Preis bekam (Danke, Peri!). Sie war der einzige Teenager, dessen beste Freundinnen alle mindestens zehn Jahre älter waren. Anita hatte ihr damals etwas versprochen, das Dakota sehr wichtig war: dass sie immer da sein würde, wenn Dakota sie brauche.

Schließlich wurde es weniger mit der Reiserei an jedem Wochenende. Lillian klammerte sich auch nicht mehr jedes Mal beim Abschied an Dakota, wenn sie in den Zug stieg, um zurück in die Stadt zu fahren. Am Anfang hatte sie ihre »Überraschungsenkelin« immer nur widerwillig ziehen lassen. Mit der Zeit begann sich sogar Georgias Mutter, Bess, zu entspannen und die Angst zu verlieren, dass der Tod ihr einen weiteren geliebten Menschen rauben könnte. Das war eines dieser sonderbaren Dinge, die Dakota mit zunehmendem Alter verstand: Auch wenn Bess nicht die Art Mutter gewesen war, die Georgia sich gewünscht hatte, so brach es ihr trotzdem das Herz, die Tochter zu verlieren. All ihren Verwandten ging es so. Und ein Lächeln von Dakota vermochte ihren Kummer zu lindern. Die anderen brauchten sie, um glücklich zu sein.

Das war eine schreckliche Last.

Anita hatte über all das mit ihr gesprochen. Obwohl Anita nie ein Fan langer Telefongespräche gewesen war, hatte sie James überredet - nicht wirklich, sie hatte nur auf ihre elegante und beharrliche Weise einen unmissverständlichen Vorschlag gemacht -, zwei Handys zu kaufen, sodass sie und Dakota ständig füreinander erreichbar waren. Anita war besser als jede Schulfreundin: Sie musste nicht zu einer bestimmten Zeit im Bett sein, und sie bekam keinen Ärger, weil sie während des Unterrichts SMS-Botschaften empfing. Ob Tag oder Nacht, nicht ein einziges Mal gab sie Dakota zu verstehen, dass sie gerade störe, ob sie mit Hausarbeit, Geschirrspülen oder Kassenschluss im Laden beschäftigt war. Und wenn Anita mitten in der Nacht noch wach war, dann antwortete sie auch sofort, in ihrer eigenen, tapfer erlernten SMS-Schreibe.

Seit Dakota an der NYU studierte, rief Anita oft an, weil sie gerade in der Gegend war. Sie schien in letzter Zeit verdammt oft im Village zu sein, und obwohl Dakota den Verdacht hegte, dass Anita extra herkam, um sie zu treffen, machte ihr das nichts aus.

Die beiden trafen sich dann auf einen Kaffee bei Dean & De-Luca am Broadway, oder sie saßen einfach nur im Washington Square Park neben dem Triumphbogen und sahen sich die Spaziergänger an. Anitas einzige Regel bestand darin, nur Nettes über Fremde zu sagen. Dakotas Grinsen ignorierend, bedachten sie die Vorbeiziehenden immer nur mit Komplimenten. Außerdem legte die alte Dame ein unstillbares Interesse für Professoren, Seminare und nervende Angewohnheiten neuer Mitbewohner an den Tag. Die Verbindung zwischen den beiden wurde dadurch nur noch fester.

»Geht es dir gut?«, fragte Dakota jetzt im Laden. »Ist es wegen der Renovierung? Nervt es dich so sehr?«

»Nein, Liebes«, antwortete Anita. »Ich habe nur geträumt.« Sie beugte sich vor zu Dakota, die mittlerweile so groß war, dass sich Anita richtig winzig vorkam. Dass Kinder erwachsen und Menschen alt werden, wäre ja nicht weiter schlimm, wenn es einem nicht selbst passierte. Anita ärgerte sich, dass sie keine Kontrolle über die Zeit hatte. Es gab noch so vieles, das sie tun und sagen wollte.

»Keine Angst, ich werde nicht senil. Ich war nur in Ge danken.«

»Natürlich nicht«, versicherte Dakota liebevoll. »Ich glaube sowieso nicht, dass du jemals senil wirst. Aber ich verrate dir, wie du das bei anderen testen kannst: Benimm dich daneben, sei unverschämt, und wenn die Leute trotzdem weiter freundlich zu dir sind, dann halten sie dich ganz offiziell für eine alte Schachtel.«

Anita guckte überrascht, und dann lachte sie wie immer über Dakotas Unverblümtheit. Natürlich hatte die junge Frau manches von ihrer Mutter geerbt - das herzliche Lächeln und die gertenschlanke Figur. Und anderes, wie ihre Fähigkeit, Menschen zu schmeicheln, hatte sie ganz klar von James. Aber so vieles an Dakota war einfach nur sie selbst: ihr Mut, ihre Offenheit, ihr trockener Humor. Ihre kindlichen Züge waren mittlerweile völlig verschwunden, und geblieben war eine hübsche junge Frau von beinahe klassischer Schönheit.

Sie war schon was Besonderes, mit ihren neunmalklugen Kommentaren. Und dem Kummer, gegen den sie tapfer ankämpfte.

Dakota war so hübsch wie schon als Kind, mit ihrem gleichmäßigen Teint und den strahlend weißen Zähnen, die nur so blitzten, wenn sie lachte. Ihren langen, schlanken Beinen, die eigentlich nie in etwas anderem als Jeans steckten. Wie ihre Mutter, dachte Anita. Die trug auch immer Jeans. Dakota war das Beste von Georgia.

Und nun war sie erwachsen und schwerer zu beschützen denn je.

3. Kapitel

Auf ihr kleines Mädchen aufzupassen machte sie wahnsinnig. Da. Jetzt hatte sie es gesagt. Zu niemand bestimmten, natürlich, aber wenigstens konnte sie es sich selbst eingestehen. Ginger, dieser kleine süße Schatz, raubte ihr den letzten Nerv.

»Ich habe ein Monster geschaffen«, sagte Lucie zu ihrer Produktionsassistentin. Die nickte, lächelte und schrieb jede Äußerung mit. »Meine Tochter ist außer Kontrolle.«

An manchen Tagen weigerte sich Ginger, aufzustehen und in den Kindergarten zu gehen. An anderen mochte sie ihr geliebtes Frühstücksmüsli plötzlich nicht mehr. Sie wollte keine Kniestrümpfe anziehen, oder nur pinkfarbene. Und wenn sie nicht ihren Willen bekam, übertönte ihr Schreien jede Sirene. Deshalb schenkten ihr die New Yorker auch mehr Aufmerksamkeit als einem vorbeifahrenden Krankenwagen. Und Gingers Energie nahm im Laufe des Tages nicht ab. Die Kleine plapperte wie ein Wasserfall von morgens bis abends: mit ihren Stofftieren, ihrer Mutter, ihren Erzieherinnen und den anderen Kindern im Kindergarten. Abends schlief sie dann praktisch im Stehen ein und musste ins Bett getragen werden. Eine Fünfjährige, verausgabt bis zum Letzten.

Früher hatte sich Lucie in den Schlaf geweint, weil sie sich so sehr ein Kind wünschte - ein süß duftendes, brabbelndes, knuddeliges Wesen. Jetzt weinte sie sich vor Erschöpfung und Verzweiflung in den Schlaf - und in ihren düstersten Moment vor Bedauern.

Sie hatte immer gedacht, dass es ein schlimmes Schicksal sei, keine Kinder zu haben. Aber nun hatte sie etwas entdeckt, das wesentlich schlimmer war: als Mutter zu versagen.

Es war eine endlose Spirale aus Schuldgefühlen.

Lucie pustete sich den Pony aus den Augen. Sie hatte sich ihr braunes Haar letzte Woche selbst getönt, mit einem Präparat aus dem Drugstore. Aber sie hatte sich im Farbton vergriffen, und statt ihre Farbe nur dezent aufzufrischen, hatte sie ihren Haaren einen hässlichen Schlammton verpasst. Jetzt musste sie wohl oder übel doch zum Friseur, um den Schaden zu beheben und die rötlichen Strähnchen wiederherstellen zu lassen - bevor sie in ein paar Wochen nach Italien reiste. Obwohl ihre Mutter Rosie dort geboren war, hatte Lucie das Land in ihren achtundvierzig Lebensjahren nur wenige Male besucht. Die Familie ihrer Mutter war nach dem Krieg ausgewandert, und Rosie verliebte sich in einen irisch-amerikanischen Tierarzt. Was damals ein kleiner Skandal war, interessierte heute niemanden mehr. Die Zeiten ändern sich, manchmal sogar zum Besseren.

Sollte ihr eng gesteckter Plan es zulassen, wollte Lucie ihre Cousins besuchen, von denen sie sicher keinen erkennen würde. Darauf freute sie sich, und auf riesige Portionen Pasta. Und vielleicht würde sie es sogar schaffen, sich ein paar Sehenswürdigkeiten anzuschauen. Sommer in Italien, das klang perfekt. Auf dem Papier zumindest.

Sie war zwar eine gefragte Musikvideo-Regisseurin - eine Wahnsinnskarriere für einen Spät- und Quereinsteiger wie sie -, aber nachdem die erste Begeisterung abgeebbt war, blieb das Jonglieren mit Egozentrikern und engen Zeitplänen. Sie hatte sich einen gewissen Ruf als Problemlöserin erarbeitet und wurde häufig ans Set geholt, wenn ein anderer Regisseur gefeuert worden war oder gekündigt hatte oder wenn die Kosten das Budget zu sprengen drohten. Sie bekam immer die härtesten Nüsse zu knacken. Lucie plante und kontrollierte alles am Set bis ins Detail. Sie jagte jeden in die Flucht, der nicht bereit war, genauso hart zu arbeiten wie sie selbst. Mit Beschwatzen und Überreden brachte sie die anderen dazu, Tag und Nacht zu schuften, um alles unter Dach und Fach zu bringen. Niemand sagte Nein zu Lucie Brennan.

Niemand, mit Ausnahme ihrer fünfjährigen Tochter, die nie etwas anderes sagte.

Man konnte jeden fragen: Ginger Brennan war ein Engel. Sie gab den Möbeln bei Walker and Daughter Namen - das Sofa nannte sie »Alter Weichling« -, und sie erzählte den Wollknäueln Geschichten darüber, zu was sie irgendwann verstrickt würden. »Ich glaube, aus dir wird mal ein Schmuckkästchen«, sagte sie zu einem billigen Baumwollgarn und weckte dessen Hoffnungen, nicht als Topflappen zu enden. Sie hing sehr an Dakota, die jahrelang ihr Babysitter gewesen war. Die beiden konnten einen ganzen Nachmittag mit Kichern und Herumalbern verbringen. Ginger war ein hübsches Kind, mit Pausbäckchen und rotblondem, leicht gewelltem Haar. Und ihre dunkelgrünen Augen vermittelten die klare Botschaft, dass man es ja nicht wagen sollte, sich ihren Herzenswünschen zu widersetzen. Die Augen musste sie von ihrem Vater haben. Über den hatte sie angefangen, Fragen zu stellen, seit sie letzten Herbst fünf geworden war.

»Warum haben wir keinen Daddy bei uns?«, wollte sie an Thanksgiving von ihrer Mutter wissen. Vorher hatte sie mit Lucies älteren Brüdern hinten im Garten herumgetollt und Verstecken gespielt. Aber beim anschließenden Truthahnessen war sie plötzlich sehr nachdenklich. Sie lutschte grübelnd am Daumen, obwohl Lucie ihr noch auf der Hinfahrt eingetrichtert hatte, dass sie dafür schon zu groß sei. Lucies Mutter, Rosie, schnalzte mahnend mit der Zunge und sah Lucie vielsagend an. Wenn Rosie fit war, führte sie ein eisernes Regiment. Doch wenn sie müde wurde, konnte es durchaus passieren, dass sie aus dem Badezimmer kam und vergessen hatte, den Wasserhahn wieder zuzudrehen. Oder sie vergaß mitten in der Geschichte, was sie gerade erzählen wollte. Und wenn sie die Nachrichten im Fernsehen schaute, setzte sie die Informationen im Kopf zu einer wilden Mischung neu zusammen.

Natürlich, dachte Lucie, als sie jetzt Rosies Blick begegnete, zum Nachtisch servieren wir mal wieder das Thema: »Warum Lucie eine schlechte Mutter ist.« (»Nicht schlecht«, würde Rosie sagen. »Nur nicht so gut, wie du sein könntest.«) Doch dann hatte Ginger ihren nassen, schon ganz verschrumpelten Daumen aus dem Mund gezogen, und diese Frage war herausgekommen.

Zum ersten Mal verschlug es den Brennans die Sprache. Lucies sehr katholischer älterer Bruder grinste triumphierend. Er hatte Lucies bewusste Entscheidung, ihr Kind allein großzuziehen, schon immer missbilligt. (Vor allem, dass sie sich für eine »Samenspende« entschlossen hatte. Wahrscheinlich hätten alle Hurra geschrien, wenn Lucie ein Waisenkind adoptiert hätte. Dann wäre alles in bester Ordnung, und sie könnten sich weiterhin davor drücken, ihren eigenen Kindern genau das zu erklären, wonach Ginger gerade gefragt hatte.)

»Weil wir keinen brauchen«, antwortete Lucie. »Und jetzt iss deine Möhren.«

Innerlich verfluchte Lucie in diesem Moment jedes einzelne Mal, wenn sie zur Schlafenszeit lieber eine weitere Gutenachtgeschichte erzählt hatte, statt die Fragen ihrer Tochter vorherzusehen und zu beantworten, bevor sie überhaupt gestellt wurden. Aber es war peinlich und schwierig, sogar für sie. Schließlich war sie diejenige gewesen, die das Ganze in Gang gebracht hatte. »Damals, als ich Anfang vierzig und völlig panisch war, dass ich dich vielleicht niemals bekommen würde …« So in etwa stellte sie es sich vor, Ginger von ihrer Empfängnis zu erzählen. »Da ging ich zu einer wilden Party und schlief mit ein paar Typen, von denen mich einer schwängerte.« Nicht gerade das reizvollste Szenario. Bestand die wichtigste Information für Ginger denn nicht darin, dass sie gewollt war? Das hatte Lucie irgendwann mal im Fernsehen gehört, aber bisher schien Ginger nicht sonderlich an dieser Tatsache interessiert. Sie war erfrischend selbstsicher. Nein, was sie wollte, waren Fakten. Nur die Fakten, Mommy, nur die Fakten.

Davon abgesehen hatte Lucie bisher nicht gerade gute Arbeit geleistet, wenn es darum ging, ihrer Tochter das Basiswissen sexueller Fortpflanzung zu vermitteln. Einmal hatte sie mit angehört, wie Ginger ihrer Großmutter erklärte, Babys würden entstehen, wenn Menschen ihre Pos aneinanderrieben. Auch hierfür erntete Lucie einen von Rosies fassungslosen Blicken.

»Was denn? Ich habe es ihr erklärt, und sie hat es ein bisschen durcheinandergebracht. Na und?«, sagte Lucie zu ihrer Mutter, nachdem Ginger das Zimmer verlassen hatte. »Du hast mir damals erzählt, die Babys würden unter Kohlblättern gefunden.«

»Pfft«, schnaufte Rosie, um zu zeigen, was sie von dieser Behauptung hielt. »Wir wussten es damals eben nicht besser. Aber heutzutage musst du sie aufklären, damit sie keine Dummheiten macht. Hast du denn nicht Dr. Phil gesehen?«

Obwohl Lucie bei allem vorsichtig, gewissenhaft und vernünftig war, hatte sie die eine Wahrheit der Mutterschaft nicht berücksichtigt: Sie hatte im Grunde keine Ahnung. Und dann all diese Bücher, na ja. Bei ihrer Tochter funktionierten sie jedenfalls nicht. Die Kleine war zu clever für Psychologen, das stand mal fest. Es gab kein Universalhandbuch für Kinder. Das wusste Lucie. Sie hatte in der Bücherei nachgesehen.

Von der Minute - der Sekunde - an, in der Ginger sprechen konnte, hatte sie die Kontrolle. Wenn Lucie nachts die Augen schloss, spürte sie, wie sich endlich die Anspannung löste, die sie die ganze Zeit mit sich herumschleppte. Sie lauschte dann auf Gingers schnarchende Atemgeräusche und hörte im Kopf immer noch die Schreie ihrer Tochter: »Nein, Mommy!« und »Mach ich NICHT!« und »Nein, DU sollst!«. Etwas anderes gab Ginger eigentlich den ganzen Tag über nicht von sich.

»Ich werde von einer Zweijährigen manipuliert«, pflegte sie früher Darwin zu erzählen, wenn sich die beiden auf einen Kaffee trafen. Damals kam ihre Karriere gerade erst in Gang. Später, als Ginger drei wurde, dann vier und schließlich fünf, wurde sie nur noch besser darin, ihren Willen durchzusetzen. Und Lucie, ausgebrannt von ihrem Job und erschöpft davon, in jeder freien Minute hinter Ginger herzulaufen und sie dazu zu bringen, stillzusitzen, gab schließlich auf. Sie erkaufte sich Ruhe und Frieden. Erhältlich im Spielwarenladen. Oder beim Bäcker. Im Supermarkt oder im Kino.

»Ich liebe Ginger«, gestand sie den Mitgliedern des Strickclubs an einem tränenreichen Freitagabend. »Aber vor allem, wenn sie schläft.«

Sie hatte darüber nachgedacht, Ginger zu sagen, dass sie durch eine Samenspende gezeugt worden war. Was ja auch stimmte, gewissermaßen. Der Mann, der ihr Vater war, hatte seinen Samen gespendet. Allerdings hatte er dabei nicht vorgehabt, ein Kind zu zeugen. Das hatte Lucie eingefädelt, allein und von Anfang an. Sie hatte sich Spendersamen auf die altmodische Weise besorgt: Sie verführte einen Mann, nur um schwanger zu werden.

Nun, nicht ganz. Sie hatte Will Gustofson sehr gemocht. Er war ein netter Kerl. Clever. Als sie ihn kennenlernte, arbeitete er als Wissenschaftler beim Sloan-Kettering-Institut. Er war attraktiv. Hatte sogar Humor. Aber Lucie, die schon ein paar Mal heftig verliebt gewesen war, hatte keine Lust mehr, an einer Beziehung zu arbeiten. Sie war des Wartens müde und wollte nicht gegen ihre biologische Uhr antreten. Die einzige Beziehung, auf die sie sich einlassen wollte, war die zu einem Baby. Und die bekam sie auch. Nur dass dieses Baby dann zu Ginger heranwuchs. Und plötzlich hatte Lucie so viel mehr als das, worauf sie gefasst gewesen war.

Sie wartete immer noch. Und zwar auf den Durchblick. Sie wollte wissen, wie sie mit einer alternden Rosie umgehen und es schaffen sollte, ihre kleine Tochter richtig zu erziehen. Vor Gingers Geburt hatte Lucies größtes Problem darin bestanden, dass ihr Leben eine einzige Warteschleife war. Und irgendwie hatte sich genau dieses Gefühl jetzt auch wieder in ihr Leben geschlichen: Sie musste es nur bis zur Einschulung schaffen, bis zur Highschool, bis zum College. Sie musste lediglich versuchen, nicht zwischen einem Kindergartenkind und einer Mutter im Rentenalter hin und her geschleudert zu werden. Aber wann würde das alles einen Sinn ergeben? Wann würde sie aufwachen, ohne immer noch müde zu sein? Wann würde es sich richtig anfühlen?

K.C. schaute auf ihren Wecker - drei Uhr morgens - und fühlte sich elend. Nicht, weil sie Bauchschmerzen hatte oder krank war. Elend vor Empörung. Entsetzen. Verlegenheit. Es spielte keine Rolle, was die Leute heutzutage darüber redeten. Die verdammte Wahrheit sah so aus, dass es widerlich war, mitten in der Nacht schweißgebadet aufzuwachen. Sie hatte es mit Baumwollnachthemden probiert. Sie hatte nackt geschlafen und sogar

Die Originalausgabe KNIT TWO erschien bei G.P. Putnam’s Sons, New York

Vollständige deutsche Erstausgabe 06/2009

Copyright © 2008 by Kathleen Jacobs

Copyright © 2009 der deutschen Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH Umschlagillustration: © Sora / Corbis

eISBN : 978-3-641-03278-4

www.heyne.de

Leseprobe

www.randomhouse.de