18,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: dtv

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

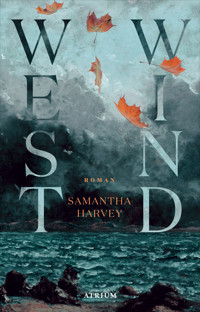

Von oben betrachtet sieht die Welt gleich ganz anders aus Sechs Astronauten schweben in einer Raumstation durchs All. Den Planeten Erde umkreisen sie in 90 Minuten, sechzehnmal in 24 Stunden. Die zwei Frauen und vier Männer aus ganz unterschiedlichen Nationen arbeiten, essen und schlafen auf engstem Raum – und doch ist alles losgelöst vom Alltag, Schwerkraft und Zeitempfinden sind außer Kraft gesetzt. Was passiert, wenn man seine Heimat nur aus weiter Ferne durch ein kleines Fenster sieht? Wie verändern sich Denken und Fühlen? In dem Zeitraum von nur einem Tag, während die Sonne sechzehnmal auf- und untergeht, betrachtet dieser ungewöhnliche, kraftvoll poetische Roman die großen und kleinen Fragen der Menschheit und bringt uns der Schönheit des Universums ganz nahe. »Ich wusste nicht, wie sehr mir dieses Buch gefehlt hat, bis ich es gelesen habe. Dieser Roman lässt die schönsten Tränen fließen.« Ruth-Maria Thomas Ausgezeichnet mit dem Booker Prize 2024 und Hawthornden Prize for Literature 2024, nominiert für den Orwell Prize for Political Fiction 2024 sowie den Ursula K. Le Guin Prize 2024

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 222

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Über das Buch

Von oben betrachtet sieht die Welt gleich ganz anders aus

Sechs Astronauten schweben in einer Raumstation durchs All. Den Planeten Erde umrunden sie einmal in 90 Minuten, sechzehnmal in 24 Stunden. Zwei Frauen und vier Männer aus unterschiedlichen Nationen arbeiten, essen und schlafen auf engstem Raum, vollkommen losgelöst vom irdischen Alltag.

Was passiert, wenn man seine Heimat nur aus weitester Ferne durch ein kleines Fenster sieht? Wie verändern sich Denken und Fühlen? Nicht mehr als einen einzigen Tag braucht dieser kraftvoll poetische Roman, um die großen und kleinen Fragen der Menschheit zu umkreisen und uns der Schönheit des Universums ganz nahe zu bringen.

Nominiert für den Booker Prize 2024

Samantha Harvey

Umlaufbahnen

Roman

Aus dem Englischen von Julia Wolf

24 Stunden in der Erdumlaufbahn bei Tageslicht in der nördlichen Hemisphäre

Minus 1

So einsam sind sie in ihrem um die Erde kreisenden Raumschiff und gleichzeitig einander so nah, dass ihre Gedanken, ihre individuellen Mythologien, bisweilen zusammenfinden. Mitunter träumen sie dieselben Träume – von Fraktalen und blauen Sphären und vertrauten Gesichtern in der Dunkelheit, vom leuchtenden, energiegeladenen Schwarz des Weltraums, das ihre Sinne überwältigt. Das bloße All ist ein Panther, ungezähmt und ursprünglich; in ihren Träumen pirscht er durch ihre Quartiere.

Sie hängen in ihren Schlafsäcken. Eine Handbreit von ihnen entfernt, hinter einer Haut aus Metall, entfalten sich die schlichten Ewigkeiten des Universums. Ihr Schlaf wird allmählich leichter, irgendwo in weiter Ferne dämmert ein irdischer Morgen, und auf ihren Laptops blinken die ersten lautlosen Nachrichten eines neuen Tages; das Vibrieren von Luftfiltern und Ventilatoren erfüllt die stets wachende, hellwache Station. In der Kombüse finden sich Überreste des Essens vom Vorabend – schmutzige Gabeln sind mit Magneten am Tisch befestigt, Essstäbchen stecken in einem Beutel an der Wand. Vier blaue Luftballons treiben wie Bojen in der zirkulierenden Luft, eine Foliengirlande wünscht Happy Birthday. Niemand hier hatte gestern Geburtstag, aber es gab etwas zu feiern, und an Bord haben sie keine andere Deko. An einer Schere klebt etwas Schokolade, ein kleiner Mond aus Filz ist mit einer Schnur am Griff eines Klapptischs festgebunden.

Draußen rollt die Erde in einem üppigen Schwall Mondlicht vor sich hin; während sie auf ihren randlosen Rand zustreben, wälzt sie sich nach hinten weg; die Wolkenbüschel über dem Pazifik erhellen den nachtschwarzen Ozean zu einem Kobaltblau. Schon taucht an der nahenden Küste Südamerikas in einer wolkenverhangenen Goldglut Santiago auf. Von den geschlossenen Fensterblenden verdeckt, haben sich über den warmen Gewässern des Westpazifiks die Passatwinde zu einem Sturm zusammengeballt, einem Motor aus Hitze. Die Winde saugen die Wärme aus dem Ozean auf, sammeln sie in Wolken, die stocken, sich immer mehr verdichten und schließlich vertikal auftürmen, in einen Taifun drehen. Der Taifun zieht westwärts Richtung Südasien, ihr Schiff gen Osten, östlich und abwärts Richtung Patagonien, wo das Schlingern eines weit entfernten Polarlichts den Himmel mit einer neonfarbenen Kuppel überzieht. Die Milchstraße ist die qualmende Schmauchspur einer in den seidenglänzenden Himmel geschossenen Ladung Schießpulver.

An Bord des Raumschiffes ist es Dienstagmorgen, vier Uhr fünfzehn, Anfang Oktober. Durch das Fenster ist Argentinien zu sehen, der Südatlantik, Kapstadt, Simbabwe. Als würde ihnen der Planet über die Schulter Guten Morgen zuflüstern, dringt durch eine zarte Bresche flüssiges Licht. Stumm gleiten sie durch die Zeitzonen.

Sie alle sind zu irgendeinem Zeitpunkt auf einer Kerosinbombe in den Himmel geschossen worden und dann in einer brennenden Kapsel durch die Erdatmosphäre, dabei hat ein Gewicht, das zwei ausgewachsenen Schwarzbären entspricht, auf sie eingewirkt. Sie alle haben ihre Brustkörbe gegen den Druck gestählt, bis sie spürten, wie sich die Bären nacheinander zurückzogen, der Himmel All wurde, die Schwerkraft nachließ und ihnen die Haare vom Kopf abstanden.

Zu sechst hängen sie in einem großen H aus Metall über der Erde. Sie drehen sich kopfüber, vier Astronauten und Astronautinnen (aus Amerika, Japan, Großbritannien, Italien) und zwei Kosmonauten (beide aus Russland); zwei Frauen, vier Männer, eine Raumstation, bestehend aus siebzehn miteinander verbundenen Modulen, unterwegs mit achtundzwanzigtausend Kilometern die Stunde. Sie sind lediglich die letzten sechs in einer Reihe von vielen, nichts an ihrer Mission ist noch außergewöhnlich, die Anwesenheit von Menschen im Hinterhof der Erde mittlerweile Routine. Im großartigen, unglaublichen Hinterhof der Erde. Kopfüber drehen sie sich in der langsamen Strömung ihres Flugs, drehen sich Kopf über Hüfte, über Hand, über Fuß, drehen sich immerfort im Rhythmus der vorbeieilenden Tage. Ungefähr neun Monate werden sie alle hier sein, neun Monate schwerelosen Treibens, neun Monate geschwollener Kopf, neun Monate Sardinenbüchse, neun Monate auf die Erde hinabglotzen, dann geht es zurück auf den Boden des geduldigen Planeten.

Eine außerirdische Zivilisation würde sich das Ganze wahrscheinlich anschauen und fragen: Was machen die hier? Warum fahren die immer nur im Kreis? Die Erde liefert die Antwort auf all diese Fragen. Die Erde ist wie das Gesicht einer Angebeteten; sie beobachten, wie sie schläft und wie sie wacht, und verlieren sich in ihren alltäglichen Gewohnheiten. Die Erde ist eine Mutter, die darauf wartet, dass ihre Kinder zurückkehren, voller Geschichten und Begeisterung und Sehnsucht. Ihre Knochen etwas weniger dicht, die Gliedmaßen etwas dünner. Ihre Augen voller Eindrücke, die sich nur schwer in Worte fassen lassen.

1. Umlaufbahn, aufsteigend

Roman wacht früh auf. Er schält sich aus seinem Schlafsack und schwimmt in der Dunkelheit zum Laborfenster. Wo sind wir, wo sind wir? Wo in aller Welt. Es ist Nacht, und dort ist Land. Der trübe Lichternebel einer gigantischen Großstadt inmitten von rostig-rötlichem Nichts rückt ins Blickfeld; nein, es sind zwei Städte, Johannisburg und Pretoria, aneinandergekettet wie ein Doppelstern. Gleich hinter dem Band der Atmosphäre wartet die Sonne, innerhalb der nächsten Minute wird sie den Horizont passieren und die Erde da unten mit Licht überfluten, in Sekundenschnelle wird die Morgendämmerung kommen und gehen, und dann ist das Tageslicht überall gleichzeitig. Zentral- und Ostafrika schlagartig hell und heiß.

Heute ist Romans vierhundertvierunddreißigster Tag im Weltraum, auf diese Zahl hat er es im Verlauf von drei verschiedenen Weltraummissionen gebracht. Er zählt penibel mit. Es ist Tag achtundachtzig der aktuellen Mission. Während eines einzigen neunmonatigen Aufenthalts im All verbringt er zusammengerechnet ungefähr fünfhundertundvierzig Stunden mit Morgensport. Fünfhundert Morgen- und Abendmeetings mit den amerikanischen, europäischen und russischen Crews am Boden. Viertausenddreihundertundzwanzig Sonnenaufgänge, viertausenddreihundertundzwanzig Sonnenuntergänge. Beinahe einhundertunddreiundsiebzigmillionen zurückgelegte Kilometer. Sechsunddreißig Dienstage, und heute ist einer davon. Fünfhundertundvierzig Mal muss er Zahnpasta herunterschlucken. Sechsunddreißig Mal das T-Shirt wechseln, einhundertundfünfunddreißig Mal die Unterwäsche (täglich frische Unterwäsche wäre eine Verschwendung von kostbarem Lagerraum), er hat vierundfünfzig saubere Paar Socken. Polarlichter, Orkane, Stürme – ihre Anzahl ist unbekannt, ihr Auftreten aber gewiss. Und natürlich neun volle Zyklen des Mondes, ihrem silbernen Begleiter, der bedächtig durch seine Phasen gleitet, während die Tage ihre Form verlieren. Aber trotzdem sehen sie den Mond mehrmals am Tag und mitunter aus seltsamen Winkeln.

Seiner Strichliste, die er auf einem Stück Papier in seinem Schlafquartier führt, wird Roman heute den achtundachtzigsten Strich hinzufügen. Nicht, um die Zeit zu überwinden, sondern um sie an irgendetwas Zählbares zu binden. Sonst – sonst gerät er aus dem Gleichgewicht. Der Weltraum zerschreddert die Zeit. Im Training wurde ihnen gesagt: Führt eine Liste, einen Strich für jeden Morgen, an dem ihr aufwacht, sagt es euch selbst vor, dies ist der Morgen eines neuen Tages. Führt es euch immer wieder vor Augen. Dies ist der Morgen eines neuen Tages.

Ein neuer Tag, aber einer, an dem sie die Erde sechzehn Mal umkreisen. Sie werden sechzehn Sonnenaufgänge sehen und sechzehn Sonnenuntergänge, sechzehn Tage und sechzehn Nächte. Roman sucht am Geländer vor dem Fenster Halt, die Sterne der südlichen Hemisphäre verflüchtigen sich gerade. Ihr seid an die koordinierte Weltzeit gebunden, sagen ihnen die Crews am Boden. Ihr dürft keinen Zweifel daran aufkommen lassen, zu keiner Zeit. Blickt oft auf die Uhr, gebt eurem Verstand einen Anker, sagt euch beim Aufwachen vor: Dies ist der Morgen eines neuen Tages.

Ein neuer Tag. Aber einer, der fünf Kontinente mit sich bringt, Herbst und Frühling, Gletscher und Wüsten, Wildnis und Kriegsgebiete. Während sie die Erde umrunden, durch Anhäufungen von Licht und Dunkelheit reisen, sich der verwirrenden Arithmetik von Schubkraft und Fluglage, der Geschwindigkeit und den Sensoren hingeben, ertönt alle neunzig Minuten der Peitschenknall eines neuen Morgens. Sie mögen die Tage, an denen die kurze Blüte der Morgenröte vor dem Fenster mit ihrem eigenen Tagesanbruch zusammenfällt.

In dieser letzten Minute der Dunkelheit ist der Mond beinahe voll und steht niedrig über der glühenden Atmosphäre. Es ist, als würde die Nacht nicht ahnen, dass sie gleich vom Tag ausgelöscht wird. Roman sieht sich, wie er in ein paar Monaten zuhause aus dem Fenster seines Schlafzimmers starren wird, wie er die getrockneten – und für ihn unbestimmbaren – Blumen seiner Frau beiseiteschiebt, den eingerosteten, von Tauwasser feuchten Fensterflügel aufstößt, sich in die Moskauer Luft beugt und denselben Mond betrachtet, wie ein Souvenir, das er von einem exotischen Urlaubsort mitgebracht hat. Doch im nächsten Moment ist die Vision von seinem heimischen Schlafzimmer verflogen, und der Anblick des Mondes von der Raumstation aus – wie er hinter der Atmosphäre kauert, nicht wirklich über ihnen, sondern auf gleicher Höhe, ebenbürtig – bestimmt wieder alles.

Als er fünfzehn war, haben sie im Unterricht das Gemälde Las Meninas behandelt. Sie sprachen darüber, wie das Gemälde die Betrachter verwirrt, sie im Unklaren darüber lässt, was eigentlich gezeigt werden soll.

Ein Gemälde in einem Gemälde, hatte sein Lehrer gesagt – schaut es euch genau an. Seht nur. Velázquez, der Künstler, ist selbst in dem Bild präsent, beim Malen an seiner Staffelei, er malt den König und die Königin, die sich aber, wie wir, die Betrachter, außerhalb des Gemäldes befinden und auf die Szenerie blicken. Wir wissen nur, dass sie da sind, weil wir ihr Abbild in einem Spiegel auf dem Gemälde sehen. Uns bietet sich derselbe Anblick wie dem König und der Königin – ihre Tochter und deren Zofen, nach denen das Gemälde benannt ist: Las Meninas, »Die Hoffräulein«. Was ist also das eigentliche Sujet – der König und die Königin (die gemalt werden und deren weiße Gesichter im Spiegel, wenn auch nur klein, zentral im Hintergrund zu sehen sind), ihre Tochter (der Stern in der Mitte, so leuchtend und blond im Zwielicht), ihre Zofen (und andere der Prinzessin Untergebene – Zwerge, Anstandsdamen und Hunde), der Mann, der im Hintergrund im Türrahmen lauert und eine Nachricht zu überbringen scheint, Velázquez (der im Gemälde als Maler deutlich zu erkennen ist, ein Maler, der an seiner Staffelei steht, der ein Porträt des Königs und der Königin malt, das aber auch das Gemälde Las Meninas selbst sein könnte), oder sind wir es, die Betrachterinnen, die an derselben Stelle stehen wie der König und die Königin und auf das Gemälde blicken und die sowohl von Velázquez und der kindlichen Prinzessin angeschaut werden als auch, im Spiegelbild, von dem König und der Königin? Oder ist das Sujet des Gemäldes Kunst an sich (also eine Reihe von Illusionen, Tricks und Kniffen innerhalb eines Lebens) oder gar das Leben selbst (also eine Reihe von Illusionen und Tricks und Kniffen innerhalb eines Bewusstseins, das versucht, das Leben mittels Wahrnehmung und Träumen und Kunst zu verstehen)?

Oder – hatte der Lehrer gefragt – ist das am Ende ein Bild über nichts? Nur die Darstellung von einem Zimmer mit ein paar Leuten und einem Spiegel darin?

Für Shaun, der sich mit fünfzehn nicht für Kunst interessierte und bereits wusste, dass er Kampfflieger werden wollte, war diese Unterrichtsstunde der absolute Tiefpunkt aller Sinnlosigkeit. Ihm gefiel das Gemälde nicht sonderlich, und es war ihm egal, was es verhandelte. Ja, wahrscheinlich zeigte es einfach nur ein Zimmer mit ein paar Leuten und einem Spiegel darin, aber es war ihm nicht einmal die Mühe wert, die Hand zu heben und das zu sagen. Er kritzelte geometrische Formen auf seinen Block. Dann zeichnete er ein Bild von einem Mann am Galgen. Das Mädchen neben ihm sah seine Kritzeleien, stieß ihn an, hob die Augenbrauen und lächelte, ein kleines, verstohlenes Lächeln, und als sie viele Jahre später seine Frau wurde, schenkte sie ihm eine Postkarte von Las Meninas, dem Gemälde, das für sie das Sinnbild ihres ersten wirklichen Austauschs war. Und als er wiederum Jahre später in Russland war und sich auf seine erste Weltraummission vorbereitete, schrieb sie auf die Rückseite der Postkarte in winziger Schrift eine Zusammenfassung der damaligen Ausführungen ihres Lehrers. Shaun selbst hatte das alles längst vergessen, aber da sie der klügste und aufgeweckteste Mensch war, der ihm je begegnet war, überraschte es ihn nicht, wie klar ihre Erinnerung war.

Er hat die Postkarte in seinem Schlafquartier aufgehängt. Als er an diesem Morgen aufwacht, ertappt er sich dabei, wie er sie anstarrt, sich all die Möglichkeiten von Sujet und Perspektive vor Augen führt, die seine Frau auf der Rückseite aufgeschrieben hat. Der König, die Königin, die Zofen, das Mädchen, der Spiegel, der Künstler. Unbewusst starrt er immer weiter das Bild an. Er fühlt sich, als sei er zu früh aus einem Traum aufgewacht, da ist etwas Wildes in seinen Gedanken. Nachdem er aus seinem Schlafsack geklettert ist und seine Laufsachen angezogen hat, kann er auf dem Weg zu einem Kaffee in der Bordküche die unverwechselbare, in den Persischen Golf ragende Nordspitze des Oman ausmachen. Über dem tiefblauen Arabischen Meer schweben Staubwolken, da ist die große Mündung des Indus, und das muss Karatschi sein – im Tageslicht so gut wie unsichtbar, ist die Stadt bei Nacht ein komplexes, kreuzgeripptes Raster, das ihn an seine Kritzeleien in der Schule erinnert.

Laut der willkürlichen Zeitmessung, der sie sich hier oben, wo die Zeit verdammt ist, unterwerfen, ist es sechs Uhr morgens. Die anderen stehen auf.

Bei ihrem Blick auf die Erde verstehen sie, warum man sie auch Mutter Erde nennt. Von Zeit zu Zeit spüren sie es alle, stellen diese Verbindung zwischen der Erde und einer Mutter her und werden somit selbst zu Kindern. In ihrem glatt rasierten, androgynen Treiben, den vorgeschriebenen Shorts und dem löffelbaren Essen, dem durch Strohhalme getrunkenen Saft, den Geburtstagsgirlanden, der frühen Nachtruhe, der erzwungenen Unschuld pflichtbewusster Tage, erleben sie alle hier oben Momente, in denen sie plötzlich vergessen, dass sie Astronauten sind, und sich in ihre Kindheit zurückversetzt fühlen, wieder ganz klein sind. Die gewaltige Mutter durch die Glaskuppel immer in Sicht, immer präsent.

In den letzten Tagen hat sich dieses Gefühl noch verstärkt. Seit Chie am Freitagabend in die Bordküche gekommen ist, wo sie gerade das Abendessen zubereiteten, ihr Gesicht fahl vor Schock, und gesagt hat: Meine Mutter ist gestorben. Shaun hat seine Packung Nudeln losgelassen, die daraufhin über den Tisch geschwebt ist, und Pietro ist einen Meter auf Chie zu geschwommen, hat den Kopf gesenkt und in einer derart nahtlosen Choreografie ihre Hände in seine genommen, dass man hätte glauben können, er habe sie einstudiert. Und Nell hat irgendetwas Unverständliches gemurmelt, eine Frage – was? wie? wann? was? –, und gesehen, wie Chies blasses Gesicht plötzlich knallrot angelaufen ist, als hätten die Worte ihre Trauer befeuert.

Seit dieser Todesnachricht blicken sie auf die Erde hinab, die sie umkreisen (schlängelnd, wie es scheint, auch wenn das nicht weiter von der Wahrheit entfernt sein könnte), und da ist das Wort: Mutter Mutter Mutter Mutter. Nur die sich drehende, leuchtende Kugel, die sich alljährlich einmal unfreiwillig um die Sonne wirft, ist Chie noch als Mutter geblieben. Der Vater seit zehn Jahren tot, ist Chie jetzt eine Vollwaise. Die Kugel da unten ist das Einzige, was ihr Leben gegeben hat und worauf sie jetzt noch zeigen kann. Ohne sie gibt es kein Leben. Ohne diesen Planeten gibt es kein Leben. Klar.

Denk einen neuen Gedanken, das sagen sie sich alle von Zeit zu Zeit. Die Gedanken, die einem im Orbit kommen, sind so pompös und alt. Denk einen neuen Gedanken, einen völlig frischen und noch nie gedachten Gedanken.

Aber es gibt keine neuen Gedanken. Nur alte, die in neue Momente hineingeboren werden – und in diesen Momenten lautet der Gedanke: Ohne die Erde sind wir alle erledigt. Nicht eine Sekunde könnten wir ohne ihre Gnade überleben, wir sind Seefahrer auf dunkler, gefährlicher See, ohne unser Schiff würden wir ertrinken.

Keiner von ihnen weiß, was sie zu Chie sagen sollen, welche Worte einen Menschen, der den Schock eines Todesfalls im All verarbeiten muss, trösten könnten. Sicher willst du nach Hause und dich verabschieden. Worte sind nicht nötig; du musst nur aus dem Fenster blicken und sehen, wie sich das Strahlen verdoppelt und verdoppelt, unaufhörlich. Von hier aus gesehen gleicht die Erde dem Himmel. Sie strömt nur so vor Farbe. Ein hoffnungsvoller Farbenrausch. Wenn wir auf diesem Planeten sind, schauen wir nach oben und denken, der Himmel ist irgendwo anders. Die Astronauten und Kosmonauten denken hingegen mitunter: Vielleicht sind wir alle, wenn wir auf die Welt kommen, bereits gestorben und befinden uns in einem Leben nach dem Tod. Wenn es stimmt, dass wir uns nach dem Tod an einen unwahrscheinlichen, kaum vorstellbaren Ort begeben, dann könnte es genauso gut dieser glänzende, ferne Himmelskörper mit seinem wunderschönen, einsamen Lichterschauspiel sein.

Transit in die 2. Umlaufbahn

Nun seid ihr nicht mehr die am weitesten von der Erde entfernten Menschen, meldet die Bodenstation. Wie fühlt sich das an?

Denn seit heute befindet sich eine vierköpfige Crew auf dem Weg zum Mond und hat soeben die flache Umlaufhöhe der Raumstation von vierhundert Kilometern über dem Planeten überschritten. In einer fünf Milliarden Dollar teuren Feuersbrunst von geschniegelter und gestriegelter Pracht schießen die Mondastronauten an ihnen vorbei.

Ihr seid zum allerersten Mal überholt worden, sagen die Kollegen am Boden. Ihr seid Schnee von gestern, witzeln sie, und Pietro entgegnet: Besser die Schlagzeile von gestern als die von morgen – wenn sie verstehen, was er meint. Als Astronaut will man lieber gar nicht in die Schlagzeilen kommen. Und außerdem, denkt Chie, ist ihre Mutter da unten auf der Erde. Alles, was von ihrer Mutter übrig ist, befindet sich dort unten. Lieber verweilt Chie noch etwas in ihrem Dunstkreis, als sie im Rückspiegel verschwinden zu sehen. Anton blickt bloß durch das Panoramafenster in die Richtung, in der er Pegasus und Andromeda weiß, auch wenn er sie mit bloßem Auge nicht aus den Millionen anderen Sternen heraussieben kann. Er ist müde. Schläft hier oben nicht gut, sein Kopf zeitversetzt und im Dauer-Jetlag. Da ist Saturn, dort die Flugzeugform von Aquila. Der Mond nur einen Steinwurf entfernt. Eines Tages, denkt er, wird er es dorthin schaffen.

Jeden Morgen eine Woge Schweiß und Atem und Anstrengung. Zwei Stunden am Tag schweben ihre Körper nicht frei umher, sondern müssen sich an Gewichten, auf Laufband und Tretrad, der Schwerkraft unterwerfen. Im russischen Bereich des Raumschiffs schüttelt Anton auf dem Rad das bisschen Schlaf ab, das er bekommen hat, Roman ist auf dem Laufband. Drei Module weiter, im nicht-russischen Abschnitt, stemmt Nell auf der Bank Gewichte und beobachtet, wie ihre Muskeln unter einem Schimmer Schweiß arbeiten, während die Kolben und Schwungräder Schwerkraft simulieren. Ihre schlanken, festen Gliedmaßen sind undefiniert, ganz gleich, wie sehr du während dieser zwei Stunden stößt und stemmst und strampelst, der Tag hat immer noch zweiundzwanzig Stunden, an denen der Körper gegen keinen Widerstand anarbeiten muss. Neben ihr ist Pietro an das amerikanische Laufband gegurtet, mit geschlossenen Augen hört er Duke Ellington und sieht die wilden Minzwiesen der Emilia-Romagna vor sich. Im nächsten Modul strampelt Chie mit aufeinandergebissenen Zähnen im hohen Gang auf dem Rad und zählt dabei ihre Trittfrequenz.

Hier oben in der Schwerelosigkeit bist du ein Seevogel, der sich an einem warmen Tag am Himmel treiben lässt. Wozu sind Bizeps, Waden und starke Schienbeine schon gut? Wozu Muskelmasse? Beine gehören der Vergangenheit an. Und doch müssen die sechs jeden Tag dem Drang widerstehen, sich aufzulösen. Sie verschwinden unter ihren Kopfhörern und stemmen Gewichte, radeln auf einem Fahrrad, das nur aus Pedalen an einem Gurt besteht, sattel- und lenkerlos, bei dreiundzwanzigfacher Schallgeschwindigkeit ohne Ziel dahin, rennen dreizehn Kilometer in einer raffinierten Konstruktion aus Metall und blicken dabei auf Nahaufnahmen eines sich drehenden Planeten.

Mitunter sehnen sie sich nach einer steifen Brise, stürmischem Regen, Herbstlaub, geröteten Fingern, schlammverspritzten Beinen, einem neugierigen Hund, einem Hasen oder einem Reh, das erschrocken davonspringt, nach einer Pfütze in einem Schlagloch, durchnässten Füßen, einer leichten Steigung, einer Laufpartnerin, einem Sonnenstrahl. Mitunter erliegen sie auch einfach dem eintönigen, windstillen Brummen ihres versiegelten Raumschiffs. Während sie rennen und radeln, während sie stoßen und stemmen, rollen unter ihnen die Kontinente und Ozeane dahin – die lavendelfarbene Arktis, der östliche Zipfel Russlands, der dahinter verschwindet, Stürme, die über dem Pazifik an Fahrt aufnehmen, die von Bergen zerklüfteten Wüsten des Tschad, Südrussland und die Mongolei, und dann wieder der Pazifik.

Jeder in der Mongolei oder in der östlichsten Wildnis Russlands, oder zumindest jeder, der sich mit diesen Angelegenheiten auskennt, weiß, dass gerade jetzt am kalten Nachmittagshimmel, höher als jedes Flugzeug, ein Raumschiff vorbeifliegt und dass dort oben ein Mensch mit den Beinen Gewichte stemmt, fest entschlossen, die eigenen Muskeln vor den Verlockungen der Schwerelosigkeit zu bewahren und die Knochen vor dem Wunsch, zum Vogel zu werden. Sonst wird die arme Raumfahrerin, wenn sie auf der Erde landet und Beine wieder von Bedeutung sind, in Schwierigkeiten geraten. Ohne all das schwere Heben und Schwitzen und Stemmen würde sie den Sturz durch die lodernde Hitze bei Wiedereintritt zwar überleben, aber nur, um dann, wenn sie aus ihrer Kapsel gezogen wird, wie ein Papierkranich zusammenzuklappen.

Zu irgendeinem Zeitpunkt während ihres Aufenthalts im Orbit setzt bei ihnen allen ein starkes Verlangen ein – das Verlangen, für immer dort zu blieben. Aus dem Nichts überfällt sie das Glück. Sie finden es überall, dieses Glück, völlig nichtssagende Orte und Dinge lösen es aus – das Deck für Experimente, die Tütchen mit Risotto und Hühncheneintopf, die Paneele mit Bildschirmen, Schaltern und Belüftungen oder auch ihr Gefängnis aus Titanium-, Kevlar- und Stahlröhren – selbst die Böden, die zugleich Wände sind, und die Wände, die auch Decken, und die Decken, die auch Böden sind. Die Handgriffe, die Fußstützen sind und ihre Zehen wund scheuern. Die Weltraumanzüge, die in der Druckschleuse auf sie warten und leicht makaber aussehen. Alles, was davon zeugt, dass sie im Weltraum sind – also wirklich alles –, kann diese Glücksanfälle auslösen. Es ist nicht einmal so, dass sie nicht nach Hause zurückkehren wollen, sondern dass die Vorstellung von Zuhause implodiert – sie ist so groß geworden, so aufgebläht und voll, dass sie in sich selbst zusammenfällt.

Zu Beginn ihrer Mission vermissen sie alle ihre Familien, mitunter so sehr, dass es ihr Innerstes zu zerreißen scheint; aber jetzt sehen sie notgedrungen diese Menschen hier, an Bord des Raumschiffs, als ihre Familie an, diese anderen Menschen, die dieselben Dinge wissen wie sie, dieselben Dinge sehen und denen sie sich nicht erklären müssen. Wie werden sie nach ihrer Rückkehr auch nur ansatzweise darüber sprechen, was ihnen widerfahren ist, wer und was sie gewesen sind? Sie wollen keinen anderen Ausblick mehr als jenen, der sich ihnen hier beim Blick aus dem Fenster bietet: die Solarzellen, die sich in die Leere hinein immer weiter verjüngen. Keine Nieten auf der ganzen Welt sind die richtigen, außer den Nieten um die Fensterrahmen. Sie wollen gepolsterte Gänge für den Rest ihres Lebens. Und dieses ständige Summen.

Sie spüren, wie der Weltraum sie von der Vorstellung einzelner Tage befreien will. Er sagt: Was ist schon ein Tag? Sie beharren darauf, dass ein Tag vierundzwanzig Stunden hat, und die Kolleginnen am Boden versichern ihnen das auch immer wieder, aber der Weltraum nimmt ihre vierundzwanzig Stunden und wirft ihnen im Gegenzug sechzehn Tage und Nächte hin. Sie klammern sich an ihre 24-Stunden-Uhr, weil ihre kleinen, schwachen, an die Zeit gebundenen Körper es nicht anders kennen – Schlaf und Verdauung und alle möglichen anderen Funktionen sind daran gebunden. Doch der Verstand befreit sich innerhalb der ersten Woche. Ihr Verstand befindet sich in einer irren Sphäre, in der Tage bedeutungslos sind, und surft am taumelnden Horizont der Erde entlang. Kaum ist ein Tag da, sehen sie auch schon, wie die Nacht sich ähnlich dem Schatten einer Wolke, der über ein Weizenfeld hinweghuscht, nähert. Fünfundvierzig Minuten später abermals ein neuer Tag, stürzt sich über den Pazifik heran. Nichts ist so, wie sie es sich vorgestellt haben.

Als sie nun vom östlichen Russland diagonal über das Ochotskische Meer nach Süden ziehen, taucht im malvenfarben-gräulichen Glanz des Nachmittags Japan auf. Ihre Bahn kreuzt die schmale Linie der Kurilen, die einen ausgelatschten Pfad zwischen Japan und Russland ziehen. In diesem eigentümlichen Licht kommen Chie die Inseln wie eine Spur trocknender Fußabdrücke vor. Ihr Heimatland ist ein Geist, der das Wasser heimsucht. Ihr Land ist ein Traum, an den sie sich erinnert. Schlank und schräg liegt es da.

Während sie sich nach dem Work-out abtrocknet, blickt sie aus dem Fenster des Labors. Aufrecht und gleichmäßig wippt sie schwerelos auf und ab. Wenn sie für den Rest ihres Lebens im Weltraum bleiben könnte, wäre alles gut. Nur wenn sie auf die Erde zurückkehrt, ist ihre Mutter tot; wie beim Stuhltanz, wo es einen Stuhl weniger gibt als Mitspielende, was aber, solange die Musik spielt und noch alle dabei sind, nicht weiter schlimm ist. Du darfst nur nicht anhalten. Du musst immer in Bewegung bleiben. Du hast diesen prächtigen Orbit, und während du deine Runden drehst, bist du sicher, nichts und niemand kann dir etwas anhaben. Wenn der Planet durch den Weltraum galoppiert und du ihm mit deinem von der Zeit berauschten Hirn ewig durch Licht und Finsternis hinterhergaloppierst, kann nichts jemals enden. Als gäbe es gar kein Ende, nur Kreise.

Kehr nicht zurück. Bleib einfach immer hier. Wie edel das cremefarbene Licht über dem Ozean scheint; die sanften Wolken, die sich in den Gezeiten kräuseln. Durch ein Zoomobjektiv sieht sie den ersten Schnee auf dem Gipfel des Fuji und den Nagara, in dem sie als Kind geschwommen ist, als silbernes Kettchen. Bleib genau hier, wo die perfekten Solarmodule das Sonnenlicht aufsaugen.

Von der Raumstation aus betrachtet ist die Menschheit ein Wesen, das sich nur bei Nacht blicken lässt. Die Menschheit ist das Licht der Städte und die beleuchteten Glühfäden der Straßen. Bei Tag ist sie verschwunden. Sie wird unsichtbar.

Während dieser gesamten zweiten Umrundung können sie, wann immer sie eine Minute Zeit haben, aus dem Fenster schauen und werden kaum Anzeichen menschlichen oder tierischen Lebens entdecken.