Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Ediciones Rialp, S.A.

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Narraciones y Novelas

- Sprache: Spanisch

Josh y Maisie rebosan amabilidad, y les gusta tender la mano a ancianas vulnerables. Ella es enfermera jubilada, y él, agradable... y demasiado galán, a pesar de su edad. Viven juntos en un suburbio de Londres, con una habitación adecentada para que sus ocupantes, ancianas, se sientan como una más de la familia. La última falleció de forma no del todo inesperada, dejándoles parte de su herencia. Durante unas vacaciones en Rímini (Italia), la extraña pareja conoce a una viuda, a quien acompaña una joven. Las piezas del ajedrez comienzan a moverse... La mano tendida se publicó en 1966, un año de varios asesinatos y accidentes que conmovieron a la opinión pública británica. Los crímenes en Dale son cruelmente previsibles, y su inevitabilidad los vuelve terribles, en el marco del cuidado de los necesitados. Una novela de enorme actualidad.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 268

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

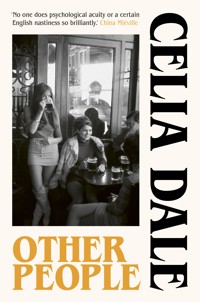

Una mano tendida

Celia Dale

EDICIONES RIALP

MADRID

Título original: A helping hand

© 1966 byCelia Dale

© 2023 de la edición española traducida por Diego Peredaby EDICIONES RIALP, S. A.

Manuel Uribe, 13-15, 28033 Madrid

www.rialp.com

Preimpresión: produccioneditorial.com

ISBN (edición impresa): 978-84-321-6508-5

ISBN (edición digital): 978-84-321-6509-2

ISBN (edición bajo demanda): 978-84-321-6510-8

No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita reproducir, fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

UNO

DOS

TRES

CUATRO

CINCO

SEIS

SIETE

Navegación estructural

Cubierta

Portada

Créditos

Índice

Comenzar a leer

Notas

INTRODUCCIÓN

A Josh y Maisie Evans les gusta tender la mano, sobre todo, a ancianas vulnerables y desamparadas. Rebosan de una amabilidad cotidiana y sencilla; ella, enfermera jubilada, es una cocinera excelente, habilidosa con la aguja. Él es ocurrente y comprensivo, escucha sin cansarse las historias mil veces repetidas, coquetea, se ofrece para dar un masaje de pies y se ríe de chistes que no tuvieron gracia ni la primera vez que se contaron. Viven juntos en un suburbio aséptico de Londres, con una habitación adecentada siempre para que sus ocupantes, ancianas, se sientan una más de la familia. La «tía» Flo convivió con ellos unos meses hasta que falleció de forma no del todo inesperada, dejándoles un pellizquito de la herencia en gratitud.

Por eso resulta tan sorprendente que la historia se repita cuando se topan con Lena Kemp y Cynthia Fingal, durante unas vacaciones en Rímini (Italia) a costa del legado de tía Flo. La señora Fingal enviudó hace años, y su única hermana ha fallecido. Lena, la hija de su sobrino político, está pasando con ella unos días que se le hacen largos por sus exigencias, su carácter aburrido y su egoísmo. Las quejas digestivas son interminables y, aunque desearía invitar a un conocido a que cenase con ellas algún día, teme que la anciana le aflija con sus recuerdos y anécdotas. Por su parte, la señora Fingal también disfruta de las atenciones masculinas; una viudedad prolongada hace añorar los «pequeños detalles», como suele repetir. Josh no duda en ofrecérselos, mientras Maisie consuela con su amistad a la resentida y agotada Lena. Las piezas del ajedrez ya están dispuestas: de la paciencia de Lena apenas queda nada, la vulnerabilidad y el aislamiento de Cynthia son palpables, tía Flo acaba de dejar libre una estancia de la casa. La solución se cuenta sola.

En manos de una escritora menor, los héroes y villanos de esta historia se arremolinarían en sus respectivos ángulos, pero la novela de Dale es más fina, y uno de sus primeros críticos la emparentó con «el ingenio discreto de Jane Austen más algún asesinato». Para el lector, lo más sustancial es su evocación de las complejidades de la naturaleza humana; Josh repele con sus trastornos estomacales causados por la dieta mediterránea y con su costumbre de palmear groseramente a las camareras, que la autora plasma sin misericordia. Maisie, astuta y manipuladora, ejerce casi de celestina de su marido cuando este repara en una posible presa. Lena, interesada y antipática, ridiculiza cuanto puede a su frágil tía frente a sus nuevos amigos cuando parecen interesarse por ella, con una actitud que solo desconcertará a quienes nunca han tenido que atender a los caprichos ajenos. La pobre Cynthia Fingal, víctima inocente, nos rompe el corazón cuando siente renacer la pena por su hija perdida hace décadas, pero también provoca una irritación de la que el talento de Dale nos hace cómplices. Gracias a su habilidad, surge la empatía por el hartazgo de Maisie ante las inquietudes sin fin de Cynthia y la conversación circular, repetitiva y narcisista y su coqueteo senil con Josh. En cuanto sospecha que algo no marcha bien, por desvalida que se encuentre, esta anciana demuestra que es capaz de recurrir a las tretas que solo conocen los necesitados. Por mucho que se cuestione a dónde han ido a parar su valioso ajuar y sus maletas, no duda en arrastrar a Josh a su habitación para que le proporcione el cariño, los masajes y las conversaciones dulces que tanto anhela su corazón, en un intercambio penoso. Mientras reciba sus atenciones, Cynthia no le hará preguntas incómodas sobre el destino de sus cheques de jubilación. El trueque tampoco es tan simple, y Josh descubre que «bajo esa carcasa envejecida asomaba una muchacha, una novia, una madre joven, ridícula y triste». Y si algo necesita la anciana es que la descubran. Josh le sigue la corriente porque también él se aprovecha, y su vida será mucho más fácil el día en que se cumpla el plan que ha elucubrado Maisie. La conducta de la esposa, una cuidadora cruel que encierra a Cynthie en su habitación durante días y días y la alimenta a base de pan, mantequilla y té, sin un rostro amigo cerca, nos provoca rechazo, pero Dale no permite que pasemos por alto la frustración de convivir con alguien que pide y pide sin ofrecer nada.

Una mano tendida se publicó en 1966, año del juicio a los «asesinos del páramo» y de la catástrofe de Aberfan*. Los primeros lectores de Dale, que recordarían sin duda los tiempos en los que nadie iba al médico si no podía pagarlo, serían sensibles ante una historia de precariedad y abandono. La novela también fue pionera, porque aún pasarían 20 años hasta que la escritora Melody Beattie popularizase el término codependencia para describir la relación de ayuda en la que el paciente acaba sometido y manipulado. A Dale le interesa, por encima de todo, el balance de los cuidados, la suma que nunca cuadra por mucho que nos esforcemos, e insiste en mostrarlo incluso en las tramas secundarias de esta novela desasosegante. Cuando muestra cómo nos necesitamos, no olvida añadir que esas carencias tienen un precio, sea el del supermercado, el de la factura de la luz y la lavandería o el del debe y el haber por los servicios prestados. Para Josh y Maisie, Cynthia es su «IP», «invitada de pago», y las complejidades que alberga esta expresión apuntan al interés de Dale en mostrar la economía explícita e implícita de la hospitalidad.

No será la primera vez que la aborde. En A Dark Corner (1971), un matrimonio abre sus puertas a un enfermo desconocido en una noche lluviosa. A falta de altruismo, y en contra de su instinto primario, permiten la entrada a un joven que no tarda en descubrir por las malas la clase de generosidad que ofrece un Londres racista y henchido de sí a un negro solo y sin familia. En su última novela, Sheep’s Clothing (1988), fascina al lector con el retrato de dos exreclusas que se hacen pasar por enviadas del gobierno para anunciar a ancianas desprevenidas que van a recibir una prestación social, antes de colarse en sus casas y despojarlas de sus baratijas. En sus relatos aparecen una y otra vez ancianas enfermizas encerradas en sus habitaciones o marchitándose tras las puertas, en manos de enfermeras tan maternales que las asfixian, en una relación de dependencia a veces violenta. Dale es consciente del daño que puede causar una mano amiga, y su visión de Londres se corresponde con la de una ciudad en la que cada cual recibe lo que merece, nunca más y nunca lo suficiente.

Los crímenes que pueblan Una mano tendida son cruelmente previsibles, y esta inevitabilidad los hace terribles, más cuando ciertos comentarios marginales dan a entender que la tía Flo no ha sido la primera anciana en ocupar la habitación libre de Josh y Maisie; a ningún lector contemporáneo se le escaparían los paralelismos con el abyecto médico Harold Shipman. Hoy en día son las guerras, la pandemia y las consecuencias de la catástrofe climática las que han multiplicado el número de los sintecho, dependientes del cuidado de otros, y nunca había sido tan oportuno el recordatorio de que todos compartimos la responsabilidad de atender a los que nos rodean, porque entre la vulnerabilidad y la violencia la distancia es escasa. En las relaciones humanas, la tentación del control lo salpica todo, y la caridad a veces daña. Con su novela, Dale nos obliga a preguntarnos si es posible cuidar de alguien sin convertirse en una Lena, resentida y lamentable, o en una Maisie oportunista y cruel.

Su respuesta se esboza en Graziella, una camarera de Rímini que viaja a Londres en circunstancias acuciantes. Cuando llama a la puerta de Josh e interrumpe cómicamente uno de sus pasatiempos más sórdidos, está sola y desesperada. Este personaje es el único en toda la novela que no tiene nada que dar, que depende de la amabilidad de los extraños y que suplica la caridad de quienes nada le deben. Pero también es quien emite un destello de luz en el hogar oscuro y opresivo de sus anfitriones. En la habitación de invitados, Cynthia y ella hablan de la primavera.

La joven entiende que cuidar tiene que ver con lo que se da, pero también con la atención que se presta. «Parecen amables y la cuidan, pero no cuidan de ella», dice, y con su voz Dale muestra que, por raro que suene, se puede dar lo que no se tiene: de ahí nace una esperanza. Hasta el siniestro Josh reconoce en ella algo que sobrepasa lo humano cuando la ve iluminada por un resplandor de otro mundo. «Como tú… el cristal. La luz lo atraviesa», dice, y el don de la autora convierte esta frase, un halago que pretende seducirla, en un reconocimiento de su bondad esencial. Las circunstancias de Graziella son significativas: está embarazada, aún no se ha casado y no hay sitio para ella en la posada, con lo que Dale apela a una historia muy antigua de generosidad y acogida radicales. Cuando el balance entre las necesidades y las posibilidades no cuadra, la novela propone recurrir a la gracia. Y «gracias» es lo que significa «Gracie», nombre con el que Josh insiste en llamar a la joven.

Celia Dale tiene su lugar junto a Stella Gibbons y Muriel Spark por su mirada incansable sobre la banalidad del sadismo doméstico y la ridícula vanidad humana, pero también por su reconocimiento valiente de que lo que necesitamos siempre será más de lo que merecemos.

Jenn Ashworth, 2022

UNO

Maisie Evans salió al pasillo estirándose las mangas.

—Se nos ha ido, pobrecilla.

—¿De qué hablas? —murmuró su marido, aún somnoliento tras la siesta habitual que sucedía al desayuno, con el periódico desplegado ante él, a la espera del mensaje interno que, en unos diez minutos, le devolvería a sus páginas.

—Se ha ido con una gran paz. —Fue hasta la ventana y corrió las cortinas para que la luz del sol no deslumbrase a Josh ni desluciese la alfombra y los reposapiés. Él se arrellanó y arrugó aún más el diario con la tripa.

—Pobre de ella. Pobrecilla.

—Ha sido una bendita liberación.

—Lo sé, lo sé, pero cuando ocurre…

—A todos nos llegará, pronto o tarde.

El sonido del tráfico en la carretera de Londres había adoptado su murmullo corriente en esa mañana hermosa, y en el cielo, con aspecto de un mayo que más tarde podría convertirse en marzo, un reactor procedente de alguna ciudad lejana se aproximaba al aeropuerto de la capital. Si hubiese abierto la ventana, la señora Evans se habría imaginado el olor de la primavera, aunque todavía sin brotes.

Tras ella, Josh se frotaba los ojos con un pañuelo, que alejó de sí perezosamente cuando su esposa le habló.

—¿Hago venir al doctor?

—No hay prisa. —Consultó el reloj, sobre la chimenea—. Estará en el quirófano, y esto es un mero formalismo.

—Entonces, ¿está…? ¿Necesitas ayuda?

—Antes recogeré la mesa del desayuno.

La televisión se apoyaba en un aparador del que habían retirado las estanterías más altas para adaptarlo al espacio limitado de la casita a la que se habían mudado tres años antes. La señora Evans se agachó con un quejido y abrió las puertas. La mitad de las baldas estaban atestadas con revistas femeninas, labores de punto y dos manuales titulados El médico en casa y El abogado en casa, y en las restantes se guardaban el costurero, las agujas de tejer y un bastidor con un cubretetera a medio bordar de una casita de campo y una dama con miriñaque, además de una caja forrada de cuero gastado con las iniciales F. B. B.

La señora cogió esta última, la depositó en la mesa y, rebuscando entre las llaves que colgaban de una cadena sobre su pecho, escogió una y la abrió, para examinar su contenido. Con el periódico en la mano, Josh abandonó el sillón y se puso a su lado.

Había media docena de piezas de bisutería victoriana desparejadas, envueltas en papel tisú amarillo, y unas cuantas fotografías aún más amarillentas, que la señora Evans dejó a un lado para concentrarse en los documentos: un certificado de nacimiento, una póliza de seguros y un testamento, que sus ojos grises estudiaron con interés por encima de las gafas. Tras ella, Josh curioseó una de las fotografías, en la que se veía a una joven con un vestido entallado de sarga y encaje que le recordó a una galletita de aspecto delicioso. El pelo le caía en ondas a ambos lados de la cara, sencilla y juvenil. Muy juvenil. La dejó caer en cuanto su esposa, más que preguntarle, afirmó:

—¿Retiraste su pensión el viernes?

—Claro, como siempre.

—Entonces dame la libreta.

Buscó en el bolsillo interior de la chaqueta, la cogió y se la entregó. Ella la colocó junto a los demás documentos, devolvió las joyas a su estuche y lo cerró, antes de retirar la llave de la cadena del cuello para encajarla en su sitio.

La señora Evans era tan gruesa como alto su marido. De pronto, le sonrió y, con un golpecito en el brazo, exclamó:

—¡Anímate, chico, que parece que te deben y no te pagan! Será mejor que te dé un poco el sol.

Su tez pálida relució bajo el cabello gris, espeso como el de un felino.

—¿Aviso al doctor?

—Da igual; que venga si le apetece. No creo que se lleve una sorpresa. Voy a dejar esto en su habitación.

Se dio la vuelta para salir con el joyero bajo el brazo, pero él seguía parado junto a la mesa:

—¿Estás segura de que ha…?

—¡No seas flojo! Pues claro que lo estoy. Sería preferible que cogieses la gabardina por si llueve.

Desde la cocina le llegaba el ruido del agua contra la pila y el entrechocar de los platos. La luz amortiguada por las cortinas volvía aún más tentador su sillón, donde los cojines bordados todavía conservaban la forma que habían adoptado en su descanso pacífico, y donde un rayo de sol calentaba el hueco de la alfombra en el que solía apoyar los pies. Pero la ocasión de volver a ellos ya había pasado.

Se cambió de zapatos, sobrepasó con cautela la puerta del otro dormitorio y cogió la gabardina y el sombrero. Sin embargo, recapacitó, lo colgó de nuevo y entró en la cocina.

—Me voy, entonces.

—Ahora mismo, pero no te apresures; la mañana es espléndida.

—¿Traigo algo de la tienda?

—No, ya me encargaré de eso después de que vengan los de la funeraria. El médico los avisará; basta con que le informes de que se ha ido a la hora del desayuno, con una enorme paz, y que yo la he encontrado así. Que se pase después de su ronda o, si lo prefiere, puede limitarse a firmar el certificado.

—Muy bien.

Cerró la puerta de la cocina, pasó de puntillas frente a la siguiente y salió. El sol calentaba y faltaba poco para que floreciese la alheña; la mañana era espléndida, de hecho. Josh irguió la espalda, adoptó su expresión habitual, bienhumorada e inocente, y se lanzó a la calle con alegría.

DOS

Los bancales se prolongaban desde las hileras de casas hasta el borde distante del mar, y el cielo estaba tan despejado que se distinguían los edificios más altos de Cesenatico, bastante al norte. El gran balcón que formaba el centro de la ciudad de San Marino parecía suspendido contra la luz, convertida en un caleidoscopio de colores por los turistas que buscaban refugio junto a las paredes, en torno a sus fuentes o alrededor de las garitas verdes y rojas del ayuntamiento. Mientras se arrastraban por las calles, nada más bajar de los coches de caballos, los visitantes se inquietaban por sus corazones y anhelaban un descanso bajo los carteles que anunciaban «El té como lo prepara mamá», incapaces de asimilar el recital de fechas, hazañas y conquistas de los guías. En cuanto asomaban al balcón se desperdigaban, contentos de encontrarse al aire libre, agitando sus cámaras y llamándose unos a otros con acentos de Manchester, Bermondsey o Berlín, ofreciendo al sol sus brazos y pantorrillas desnudos, incluso el vientre, ante la mirada fría de los locales, que se ocupaban de sus propios asuntos vestidos de colores sobrios o los esperaban en las profundidades de sus tiendas adecentados con una elegancia impersonal.

En la explanada donde comenzaba la ciudad, los manteles de las cafeterías ondeaban por la brisa. Bajo la sombra de los toldos, los camareros, con chaquetas blancas, incordiaban a los perros que se escabullían entre las mesas, y cuchicheaban entre ellos, por debajo del sonido incesante de la música y los anuncios de la radio. Aunque algunos turistas esperaban tomando el sol, casi todos los demás habían seguido su camino hacia la catedral y los castillos, o habían acabado hechizados por los escaparates de las tiendas y los restaurantes que les aseguraban una ración de pescado y patatas fritas, o un té recién hecho. Josh Evans se contaba entre los que estiraban las piernas al sol, y se había despojado de su sombrero italiano para que también le calentase la cabeza. Llevaba la camisa de manga corta por fuera de los pantalones para ocultar la tripa, y los botones desabrochados dejaban ver la piel del cuello, tan enrojecida como la de los brazos. Su tez rosácea se había bronceado y, protegido por unas gafas de sol, observaba a los paseantes, a las ancianas de luto, a las jovencitas que vestían con decencia, a los jóvenes encorbatados y con lentes oscuras y a los turistas de carnes abrasadas y brillantes. Estaba pletórico.

Tanto, que no se percató de que su esposa se acercaba y se dirigía a él con una sonrisa.

—Ahí está —dijo ella—, tomando el sol, como siempre. Igual que una salamandra.

—¿Una salamandra? ¿Cómo que una salamandra? —le preguntó una mujer alta, a su lado.

—Eso es mi marido, ni más ni menos. Un adorador del sol. —Su carcajada le acarició los oídos—. Recomponte, Josh, que estas señoras van a acompañarnos. ¿Dónde prefiere sentarse, querida? Yo lo haría a la sombra, después del paseo.

Josh se levantó de inmediato, reunió unas sillas y ordenó sus pertenencias. Maisie había aparecido con dos mujeres, una alta y joven —joven para él, que tenía sesenta años; ella estaría en la treintena—, de peinado severo y proporciones agradables, y una anciana que se asía del brazo de Maisie y caminaba a trompicones, con un mechón de pelo asomándole bajo un sombrero de paja para la playa sujeto con una cinta, más propio de una señorita, y que cubría un rostro arrugado con un mohín de disgusto. Tenía una mano aferrada al pecho y la otra, nudosa, retenía un bolso como si fuese una valija.

—Está bien así, siéntese a la sombra y descanse. ¡Menuda excursión hasta la cima! Josh, has hecho bien en quedarte descansando. Háganme caso, eso es lo que mejor se le da, aunque debo reconocer que las vistas kilométricas merecen la pena. Dicen que en un día claro se ve Yugoslavia, al otro lado del océano. Bueno, Josh, haz el favor de llamar al camarero.

—Sí, por supuesto. ¡Eh, camerari!

—¡Él y su italiano! Se empeña en practicarlo aunque yo le repita que todos hablan inglés. ¿Eso que tomas es café? Yo pediré una taza de té.

Las señoras la imitaron, y el camarero tomó nota mientras ellas echaban un vistazo al entorno, a los que pasaban, a las torres del ayuntamiento y entre sí.

—Bueno, pues ya estamos —comentó la señora Evans—. ¿Se encuentra usted mejor?

La anciana se contuvo.

—No me pasaba nada. Solo necesitaba reposar.

—Tendría que haberse quedado en casa —añadió la joven—. Se lo dije.

—Soy independiente y puedo hacer lo que me plazca.

—¿Y si hicieses lo que les place a otros, para variar? Te advertí que no ibas a desenvolverte bien.

—Nos lo tendrían que haber explicado —replicó la anciana, de mal humor.

—¿No ves que es una montaña? Con pensarlo un poco ya se intuye que habrá cuestas.

Ella reprimió la contestación, abrió el bolso y se retocó la cara y el cuello con un pañuelo, aún enfadada.

—Hay muchos desniveles —continuó la señora Evans— y, cuando veníamos en el autobús, creí que no conseguiríamos doblar las esquinas. Reconozcamos que saben conducirlos.

—Igual que las motocicletas —se lanzó Josh.

—¡Vaya con las motos! Parecen vaqueros, nunca desmontan.

—A mí me gustan —intervino la anciana—. Son modernas.

—Prefiero los autobuses —respondió Maisie—. Son sólidos y se puede contemplar el paisaje. De hecho, nos tentaba hacer así todo el viaje, pero al final hemos venido hasta aquí en avión, dejando el autobús para las excursiones. Es más cómodo, aunque atravesamos algunas turbulencias. Optamos por lo extravagante. ¿Ustedes han elegido el autobús?

—Un coche.

La joven intervino de pronto.

—Alquilamos un taxi. La tiita tiene que parar cada pocos minutos.

—Nosotros lo organizamos con la agencia Footloose —continuó la señora Evans, restando importancia al comentario—. Estamos encantados. Se ocupan de todo, pero sin atosigarte como en esos viajes masivos. Hay un joven muy solícito que comprueba por las tardes si necesitamos algo.

—Si vas por tu cuenta, como nosotras, te toca encargarte de todo.

—Deberían permitir que mi esposo, aquí presente, les eche una mano. Le encanta planificar las rutas y horarios. ¿No es así, querido?

El camarero se presentó con el té y con un platillo de bombones que no habían pedido. La anciana miró a sus acompañantes a través del sombrero de paja y empezó a comerse dos con cautela.

Se llamaba Cynthia Fingal, y su sobrina, Lena Kemp. Ambas se alojaban en Rímini, a pocos kilómetros de los Evans, que habían elegido Salvione de entre la sucesión de albergues vacacionales que conformaban un continuo de cemento, mampostería y árboles ya florecidos a lo largo de las playas del Adriático. La señorita Kemp vivía en Reading, y la señora Fingal se había mudado a su casa tras el fallecimiento de una hermana más joven, dos años antes. La temporada anterior habían veraneado en Devon pero, como solo disfrutaron de cuatro días de buen tiempo, la anciana había exigido que buscasen el calor.

—Y lo hemos encontrado —dijo, recorriendo con la mirada la meseta que se alzaba sobre el ancho mar—. Te lo dije, Lena. Vine aquí con mi esposo y aún recordaba el sol. Fue después de la guerra, de la Gran Guerra, claro, cuando su empresa le destinó a este lugar y yo lo acompañé. No aquí, sino a Milán, justo después de la Gran Guerra. Aún recordaba el sol y los melocotones, muy sabrosos. Lena no me creía.

—Sí lo hice, pero las cosas cambian cuando se llega a una edad.

—Para nosotros es la primera vez —dijo la señora Evans—. Aunque fuimos a la Costa Brava hace unos años, llevábamos tiempo sin permitirnos unas vacaciones. ¿A que sí, Josh? Hemos cuidado de una anciana, una pobre mujer, la tía Flo, como la llamábamos. En realidad no éramos familiares, solo se trataba de una señora mayor sin nadie que la atendiese, a quien Josh y yo acogimos en casa.

—Con mucho gusto, además —murmuró Josh.

—La pobre tía Flo nos dejó en marzo, y consideramos que podíamos darnos un descanso y disfrutar del sol. Vinimos hace cuatro días y el clima ha sido maravilloso, pese a la tormenta del martes por la tarde.

—Eso es por el sol. Recuerdo cuando mi esposo y yo vivíamos en Milán. Fue nada más terminar la Gran Guerra, y las cosas no han cambiado tanto, digan lo que digan.

Josh se acercó a su esposa y le dio una palmadita en el brazo.

—Mira qué hora es, Mai —ambos se volvieron hacia el reloj que coronaba las tres tallas de la fachada del ayuntamiento—. Si no nos apuramos perderemos el autobús.

—¡Caramba, tenemos que irnos! —exclamó ella mientras reunía la chaqueta, el bolso y el pañuelo. Pero la señorita Kemp se les adelantó.

—¿Quieren que les acerquemos a Rímini?

—Muy amable, pero será mejor que subamos al autobús, ya que lo hemos reservado. Además nos deja en la puerta del hotel. Quizá nos veamos en otra ocasión.

—Estaría bien poder charlar con alguien de los nuestros, de vez en cuando.

—Habíamos pensado en visitar Rímini el sábado. ¿Lo recuerdas, Josh?

—Podríamos vernos entonces.

—¿Les apetecería que tomásemos el té en algún sitio?

—¡Por supuesto, si no les importa beber eso que preparan con bolsitas!

Los Evans se pusieron en pie.

—¿Y si pasamos por su hotel a recogerlas? —dijo ella con un destello en la cara y otro, provocado por el sol, en el pelo—. Después de las tres, si les parece bien, cuando hayan dormido la siesta.

—El sábado. Nos alojamos en el Miramare, en la avenida principal, llegando desde el norte. Los autobuses paran ahí. ¡Y vaya estruendo que montan!

—Lo encontraremos, descuide. ¡Caramba, tenemos que correr! —dijo Josh mientras bajaba la calle, y saludaba a las señoras con un roce en el sombrero y un «ciao» que las hizo sonreír.

El albergue Garibaldi, más parecido a una pensión que a un hotel, se encontraba en una esquina de la calle que conducía desde la avenida principal de Salvione hasta la playa. Lo habían construido dos años antes, y no se sabía si sus grietas anunciaban que estaba inconcluso o una decadencia prematura. Unos arbolillos, blanquecinos por el polvo de las calles, delimitaban el espacio y, bajo su sombra, unas macetas enormes y resecas, con lilas y geranios, convertían al porche en un lugar agradable para resguardarse del sol. Maisie solía sentarse a tejer en las sillas de mimbre, y Josh disfrutaba de un capuchino después de las comidas, o de un Campari tras la cena, mientras contemplaba a los viandantes. Los turistas que se alojaban en hoteles no tan próximos a la playa debían atravesar esa calle, y el espectáculo le resultaba tan grato como el que habría presenciado bajo una sombrilla en la primera fila de Bagnio Luigi, con el mar como un trasfondo plácido en esa metrópoli de asientos preferentes. Pese a que la arena se extendía kilómetros y kilómetros, en los alrededores de Salvione y de otros lugares semejantes solo se veía la arena que ocupaba cada cual. El resto se ocultaba bajo un alud de tumbonas, toallas y cuerpos, entre un murmullo de transistores, gritos de heladeros ambulantes, altavoces de barcos prometiendo excursiones hasta el horizonte y chillidos de jóvenes inglesas, asediadas por gallitos italianos, en un barullo de patas de sillas y piernas de veraneantes. El cuerpo humano se revelaba en todas sus formas, desde las muchachas en traje de baño esbeltas como jazmines hasta los ancianos de vello corporal canoso que, sin más cobertura que una camisa, cruzaban dos veces al día el albergue Garibaldi pisando unas losas veteadas, que se volvían pantanos cada vez que llovía.

En la agencia Footlose los clientes se clasificaban según su edad. Los más jóvenes recalaban en la bulliciosa Cesenatico, así que casi todos los residentes del albergue eran ancianos, y habían transformado el porche en una cafetería donde resguardarse del sol. Las habitaciones eran tan pequeñas que no se podía desayunar en ellas, y los más mayores se hacían servir las bebidas desde el comedor a través de una puerta acristalada. La propietaria, una mujer obstinada envuelta en un suéter, se dejaba ver a veces en el interior escrutando a los clientes igual que había hecho muchos años atrás con los cerdos y las gallinas de la granja de su padre, en los Apeninos. Por la puerta de cristal pasaban también, desde las ocho de la mañana hasta las diez u once de la noche, en los cuatro meses de temporada alta y con dos horas de descanso, las camareras Graziella y Francesca, y el botones, Alfredo.

Aunque lo disimulase en presencia de la signora, Francesca tendía a irritarse, porque su marido dejaba de trabajar en la temporada de verano para recorrer la playa o las terrazas, y confiaba en su salario, hasta que el hotelito cerrase de nuevo y ambos retomasen su empleo invernal en una fábrica de loza. Alfredo, el botones, aún no había cumplido los quince años y, después de servir en el gasthaus Lorelei el año anterior, solo atendía a los clientes que hablasen alemán, pese a su apariencia educada. Graziella, agotada a última hora de la tarde, se mostraba amable con todos, hombres y mujeres, y disfrutaba tanto aprendiendo el idioma de los turistas como enseñándoles el italiano.

«Buon giorno. ¿Duermes bien hoy?», decía con una sonrisa, mientras les servía panecillos y mermelada. Ellos le respondían «Sí, gracias», o «Lo cierto es que no, demasiadas motos», a lo que ella replicaba: «Hoy mejor. ¿Vas en autobús?». O, si se compadecía: «Qué pena. A hombres italianos les gusta mucho ruido». En cualquier caso, siempre les hacía sentir mejor.

A Josh le gustaba mirarla. Le gustaba mirar a cualquier muchacha, desde las que apenas se cubrían con dos franjas de tela en la playa hasta las peluqueras de enfrente, que charlaban junto a la puerta en las horas perdidas de la siesta, con los pies desnudos enfundados en zapatillas, el cabello abultado en torno a las caras blanquecinas y los cuerpos apenas vestidos bajo el blusón. Le recordaban al pelaje de los gatitos, tan fino que se palpaban los huesos. También admiraba a Francesca y el repiqueteo de sus tacones sobre los azulejos, acompasado con el vaivén de la lazada del delantal y de las caderas, sobre todo cuando se enfadaba. Una mañana en la que parecía especialmente ofendida descubrió una marca en su cuello que, estaba seguro, el resto de clientes de Footloose no sabrían interpretar, o tal vez sí.

Si estudiar a Francesca era divertido, mirar a Graziella era un deleite. Era más joven, solo tenía 19 años, de huesos tan delicados como un pájaro y una cara que le vino de pronto al recuerdo al descubrir el retrato de Gala Placidia en su mausoleo de alabastro, del color y el brillo de la miel. Cuando le sirvió el Campari de la tarde trató de explicárselo, mientras Maisie se cambiaba de vestido en la habitación:

—La fenestra. Gala Placidia e come voi.

—Come…?

—Como tú, cuando la luz atraviesa la ventana.

Sonrió con sus dientecillos desiguales sin comprender y, cuando Francesca se detuvo a su lado, Graziella le dijo algo en italiano que la hizo mirarle de reojo y lanzar un comentario hiriente. Josh siguió con la mirada el movimiento de los cordones. Su talle tampoco estaba mal.

Siguió hablando con Graziella mientras esperaba a Maisie antes de tomar juntos el autobús de las dos y media a Rímini, donde se encontrarían con la señora Fingal y la señorita Kemp. Su esposa prescindía del té posterior a la comida si estaban de viaje, y así se evitaba los azares de la búsqueda y condiciones de los aseos de señoras. Josh no tenía tantos reparos con el capuchino que le había servido la muchacha, a solas los dos en el porche. La signora almorzaba y supervisaba la limpieza de la vajilla, y la mayoría de los huéspedes descansaban en las habitaciones, se habían ido de excursión o a la playa. Graziella le sirvió el café.

—Ecco, signor.

Él se dejó llevar por la somnolencia que le sobrevenía siempre tras la comida.

—Ah, gracias. Grazie.

—Prego.

—Grazie, Graziella. Así te llamas.

—Sí, mi nombre. Pero no “gracias” en inglés ¿no? Señorita Gracias. No, me pareces que se dice “gracia”.

—Gracie. Eso significa guapa…bella.

—No, no —se rio ella, mientras ordenaba las sillas y limpiaba con un trapo.

—Sí, Graziella e bella.

La joven se apartó hacia otra mesa.

—Su café. Se pone frío.

—Claro, claro. Es que me has distraído —y dio un sorbo a su deliciosa bebida—. Molto bene.

—Hablas bien italiano. Pronto hablas muy bien.

—Me gustaría hacerlo.

—Y mí inglés.

—Lo hablas de maravilla. Parlare inglese bene.