Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

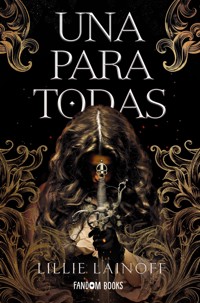

- Herausgeber: Fandom Books

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Serie: Historia

- Sprache: Spanisch

Un homenaje feminista a Los tres mosqueteros, con espías, traiciones, amor y damas que no se cortan si hay que sacar el florete. Tania de Batz nunca se siente más ella misma que cuando tiene un florete en la mano. Todos la consideran una chica débil, esa pobrecita sacudida siempre por constantes mareos. Su madre está desesperada tratando de encontrarle un marido que la proteja. Pero lo que Tania quiere es convertirse una espadachina tan diestra como su padre, el exmosquetero. Cuando él es misteriosamente asesinado, su último deseo es que Tania estudie en una academia de señoritas. Pero resulta que L´Académie des Mariées no es tal cosa: se trata de un cuartel secreto donde entrenan a un nuevo tipo de mosquetero: cortesanas que esconden dagas bajo sus faldas y seducen a los hombres para que les confíen peligrosos secretos, por el bien de Francia, claro. Y tampoco se acobardan si toca batirse en duelo... Con sus nuevas hermanas de armas a su lado, Tania por fin siente que ha encontrado su lugar en el mundo. Pero entonces conoce a Étienne, un misterioso joven con el que se cruza en su primera misión. Es amable, encantador, arrebatadoramente atractivo... y podría tener información sobre el asesinato del padre de Tania.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 607

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Para mamá:Una vez me dijiste que yo era tu heroína.Lo que yo no te dije, pero debería haberte dicho,es que tú has sido, eres y siempre serás la mía.

CAPÍTULO UNO

LUPIAC, FRANCIA, 1655

Aun en la oscuridad, pudimos verlo: la puerta de casa estaba entreabierta. Una sombra cruzó el umbral, se echó al anochecer y desapareció.

—Quédate aquí —ordené.

—Tania… —susurró mi madre, pero yo ya me dirigía hacia el empedrado, teñido por la luz del crepúsculo, que llevaba hacia la entrada de casa; con los dedos me asía a la valla que papa* me había construido cuatro años atrás, justo después de mi duodécimo cumpleaños. Era algo a lo que poder agarrarme para mantener el equilibrio cuando los mareos tomaban el control.

Pasé los dedos por los parejos y desgastados postes. Avancé lentamente. Un pasito tras otro. Una vez en la puerta, los mareos se apoderaron de mí en un embate de olas grises y negras. Presioné la cara contra la fría madera. Cuando la nube se disipó, miré desde detrás de la puerta.

La cocina estaba sumida en el caos. Había cazuelas desperdigadas por todos lados, y el estómago se me encogió cuando caí en la cuenta de que los arcones estaban salpicados de rojo. No, no era sangre, sino tomates machacados. La mesa, las encimeras, todo estaba cubierto de harina. Papa no había regresado aún de su viaje. Maman se hallaba en el portón de entrada. Y allí estaba yo, sin nada con lo que defendernos a ninguna de las dos.

—Diantres… Vuelve a mirar —las voces llegaban, breves y tajantes, de entre las sombras.

No tenía tiempo para ir hasta el granero y coger mi espada del estante de armas. Un cuchillo de la cocina no me serviría de nada, a menos que fuese una batalla cuerpo a cuerpo… o que, de alguna forma, consiguiera lanzarlo, pero solo de pensarlo se me hizo un nudo en el estómago. Lo más probable era que acabase hiriéndome a mí misma. Inspeccioné el lugar; mi mirada acabó posándose sobre la chimenea. El atizador era la mejor opción. La única.

Con los dedos apretados fuertemente en torno al acero y los ojos cerrados, notando el metal en la palma, casi era capaz de fingir que se trataba de mi espada.

Seguí las voces hasta el estudio de padre. Eran dos hombres envueltos en capas: uno desvalijaba el escritorio mientras el otro vigilaba la ventana. Madre y yo habíamos cogido un atajo desde el mercado hasta casa. El intruso no podía habernos detectado; desde allí solo veía el camino principal, el que no habíamos tomado. «Por favor, maman, quédate donde te he dejado. Déjame que te proteja por una vez».

—¿Has oído eso?

La voz del extraño hizo que el corazón me diera un vuelco: era áspera, como si fuese la primera vez en semanas que hacía uso de ella.

—Seguramente no haya sido nada —otra voz esta vez, no tan tensa, sino oleosa y suave—. Sería aún mejor si apareciesen la esposa y su pequeña invalide. Podríamos destriparlas y dejar sus cadáveres para que de Batz se los encontrase al entrar. Así haríamos que se lo pensara dos veces antes de meter la nariz donde no le incumbe.

Perdí el centro de gravedad; el pie se me fue hacia delante sobre las resbaladizas tablas del suelo y produjo un chirrido. Al movimiento lo acompañó una leve inhalación.

—Vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí? —Un hombre se alzaba en el umbral, altísimo. La segunda voz. Sus ojos estaban encendidos y fijos en el atizador—. Y si puede saberse, ¿qué pretendes hacer con eso? —Lo blandí esforzándome por imitar a mi padre (fiero, firme, imperturbable), a pesar de que las piernas me temblasen y mi campo de visión se redujese. Él sonrió maliciosamente en dirección a mí y a mis tambaleantes piernas; el pulso me estalló en la garganta—. Parece que la invalide tiene cierto ímpetu, non?

Mi mundo se llenó de tinieblas. Pero, incluso a pesar de los mareos, fui capaz de apreciar la rigidez del cuerpo del asaltante al escuchar el sonido de las ruedas de un carruaje sobre la piedra. ¿Había ido mi madre a alertar a los marechaussées? En otro momento, algo así me hubiese herido, habría espumado bajo mi pecho (¿por qué nunca confiaba en mí?), pero en esta ocasión, con el corazón chirriante, las piernas temblorosas y el hombre alto cubierto con la capa negra, no me importó.

Los dos hombres se convirtieron en un aluvión de pisadas y papeles. En el apuro por escapar a través de la ventana, uno de ellos volcó el candil que portaba. Me lancé a por él, pero no lo hice lo suficientemente rápido: el candil se resbaló y cayó al suelo; las llamas alcanzaron la raída alfombra y se dirigieron rápidamente hacia la pared. En la ventana, sin cristales y con los postigos abiertos, el dobladillo de una capa revoloteó y, luego, se mimetizó con la noche.

Me tambaleé a través del calor y las llamas hasta llegar a una mesilla con una jarra de agua e hice uso de las fuerzas que me quedaban para volcarlo sobre el fuego que lamía las cortinas. Las llamas se apaciguaron con un lento siseo. Tenía la garganta prácticamente cerrada a causa del humo y las lágrimas.

Los había dejado escapar.

Papa no habría permitido que eso ocurriese. Él era más fuerte, más rápido y no tenía mareos que lo acechasen.

Mi pulso no disminuía, era imposible que lo hiciera; notaba los latidos incluso en los dientes. Pasé a ver la horrenda ventana, abierta de par en par, primero duplicada y luego triplicada. Tres profundos agujeros negros me arrastraban hacia su interior; las piernas estaban a punto de cederme y las rótulas se golpearon contra las tablas del suelo con un crujido.

A continuación, vi algo sobrevolándome: la mirada preocupada de padre. Tenía que deberse a los mareos, que me distorsionaban la visión. Él no estaba aquí.

—Papa —traté de decir. Pero la lengua se me había pegado al paladar.

Un instante después, la oscuridad me tragó.

t

—Despacio, ma fille. Te has dado un buen golpe.

Hice un gesto de molestia por la luz y me impulsé hacia arriba para apoyar la espalda contra la pared. El escritorio de padre se encontraba de lado en el suelo como un cadáver; las cortinas habían sido mutiladas hasta resultar irreconocibles, también había un reguero de cenizas, madera devorada por el fuego y papeles medio carbonizados.

Y al darme la vuelta, allí se hallaba papa. Rehuí su mirada, notando el sabor amargo del fracaso en la lengua.

—Estaba preocupadísimo —dijo echando un vistazo al reloj de bolsillo—. Los cinco minutos que he esperado a que despertaras se me han hecho eternos. —Luego, me observó detenidamente con el ceño fruncido—. Tania, ¿qué ha ocurrido?

—Ladrones. No he sido capaz de detenerlos. Lo he intentado, de verdad que sí, pero se ha producido un incendio y yo tenía que… Pero, papa, ¿cómo es que estás aquí?

—La visita acabó antes de lo que tenía previsto. Se me ocurrió que podría regresar un día antes. Para daros una sorpresa —dijo entre risas, aliviado, mientras inspeccionaba la sala, completamente patas arriba.

Las visitas de padre a pueblos aledaños no constituían una novedad. Los lugareños adinerados siempre querían abrir nuevas escuelas de esgrima, y padre era un candidato ideal como maestro espadachín. Pero no había llegado a acceder nunca; eran muchas las solicitudes que había recibido desde que se jubiló, y en ciertas ocasiones les seguía la corriente a los potenciales fundadores: impartía unas cuantas lecciones y se embolsaba algo de dinero. Pero yo lo conocía lo suficientemente bien y sabía que las monedas no eran el factor principal que lo atraía. Las visitas le brindaban una excusa para visitar a sus amigos, los camaradas de su época al servicio de la Maison du Roi (la Casa Real francesa), que ahora desempeñaban cargos importantes como marechaussées por toda Francia o como consejeros militares. Padre jamás lo admitiría en voz alta, pero yo era consciente de que una parte de él ansiaba regresar. No a París, la peligrosa y reluciente ciudad de plomizas entrañas y callejuelas salpicadas de sangre, sino junto a los amigos al lado de los que había arriesgado la vida y la integridad física, un día tras otro. Junto a su familia de hermanos.

De pequeña conocí a algunos de ellos. Conservaba vagos recuerdos infantiles de grandes hombres con risas estruendosas, pero ahora era como mirar a través de un pozo de agua a gente que se encontraba al otro lado: fraccionados por la luz, con rasgos distorsionados, lo que hacía que la imagen última no siempre se asemejase a la original. Y tal y como eran las cosas ahora mismo, con mis mareos, y con los amigos de padre desperdigados por toda la France, atareados con sus diferentes asuntos y familias y protegiendo el país, era bastante improbable que volviésemos a tener la oportunidad de vernos de nuevo.

Padre hizo que me sentara en una silla y estuvo preocupado hasta que le aseguré que me encontraba bien; bueno, él sabía a lo que me refería. A través de la bruma mental, lo observé agacharse, recorrer con los dedos los polvorientos restos de un diario cuya cubierta se había doblado a causa del calor, y el cuero se había derretido y quedado negro. Me pareció atisbar un gesto de alivio en su rostro. Su anillo de sello, de oro, con la francesa fleur-de-lis cruzada por dos sables, destelló entre las cenizas.

Se enderezó.

—¿Cuántos eran?

—Dos —la vergüenza se propagó por mis palabras. Había dado lo mejor de mí. Ahora bien, el mejor de mis intentos nunca era suficiente—. Debería haberme esforzado más.

—Mi queridísima y temeraria hija, ¿qué sugieres exactamente que podrías haber hecho mejor para enfrentarte a dos intrusos y asegurarte a la vez de que nuestra casa no se incendiara?

No le respondí. Aunque tampoco importó; se encontraba demasiado ocupado rebuscando entre los papeles indemnes, los destrozados cajones del escritorio y el revuelto contenido de su interior.

—¿Qué se han llevado? —pregunté.

—Nada de valor.

—¿Qué hacían aquí entonces, si no buscaban algo de valor?

Ahí, justo ahí, estaba el tic en la mandíbula, la forma en que los pliegues de los ojos se le estrechaban como el filo de una daga; era el gesto que yo había tratado de replicar antes para ocultar mi miedo.

—No cabe duda de que, cuando has entrado, andaban rebuscando para ver si daban con las joyas de tu madre.

—Pero sabían tu nombre. Han dicho… han dicho que nos matarían a maman y a mí para que fueses tú quien nos encontrara.

Un destello de ira se reflejó en su mirada. Pero, a continuación, me echó los brazos por encima y apretó mi mejilla contra su hombro. De esa forma, no era capaz de verle la cara.

—Estoy orgulloso de ti.

—De no haber sido por el incendio… si no hubiera estado tan mareada, los habría atrapado. Habría sido capaz de protegernos.

Se echó hacia atrás para mirarme.

—¿Cómo puedes decir…? No, ¿cómo puedes incluso… pensar una cosa así? Has demostrado tu valor. Eres una verdadera de Batz.

Deseaba preguntarle a padre de dónde creía que eran. ¿Quién, aparte de los lugareños, sabía de nosotros? ¿Quién estaba enterado de mi condición? Pero entonces se oyeron pasos y maman apareció en el umbral. Tenía el rostro surcado de lágrimas y la expresión dura como una piedra. Con la boca cerrada, su mirada nos recorrió de un vistazo, primero a mí y después al mobiliario destrozado, antes de posarse sobre mi padre. Cruzaron una mirada que no entendí.

—No esperaba que llegases a casa para la hora de la cena. Llevará un tiempo tener algo preparado. Ten en cuenta que debo encontrar comida que no esté pegada a las paredes.

—Ma chère… —trató de apaciguarla, pero ella lo calcinó al instante con la mirada.

—Por no hablar de ti —soltó dirigiéndose a mí—. ¿A quién se le ocurre salir corriendo a oscuras para jugar a hacerse el héroe? No eres más que una muchacha, Tania. ¡Y podrías haberte desmayado! En este preciso instante, podría hallarme tratando de despegarte del suelo —la boca le tembló—. Te has desmayado, ¿no es así? Ya se te empieza a ver el moretón en la frente.

Sí, yo no era más que una muchacha. Una chica enferma. Una que, llegado el momento, no podría hacer nada. Porque eso es lo que implicaba ser como yo.

—Me ocuparé de encontrar un cerrajero por la mañana —dijo finalmente padre titubeante—. No permitiré que nadie haga daño a esta familia.

—No puedes garantizarlo —replicó madre.

Papa movió la mano (la derecha, la que no se encontraba actuando de soporte por si mi mundo empezaba a dar vueltas) como si tratase de tocar a maman. Perocuando cerré los ojos y los volví a abrir, padre ocupaba gran parte de mi campo de visión. Y luego madre, que estaba ajetreada llevando cuencos de un lado para otro. El crujido de las sillas de madera al arrastrarlas y la risa de papa se fundían en una canción, una que no era tanto un recuerdo de los años pasados como un sentimiento, uno que se abría paso entre las discusiones de los últimos meses y las miradas gélidas de las que estaba segura de haberme olvidado.

t

¿Cómo se refiere la sociedad a alguien como yo? Frágil. Enfermiza. Débil. Esas fueron las palabras que usaron el primero, el segundo y el tercero de los doctores a los que madre me llevó a los doce años; el cielo flotaba sobre mi cabeza como una especie de lago invertido.

Todos ellos me observaron como si no fuese de este mundo. Ahora bien, quizás tuvieran razón. Sin ir más lejos, eso mismo fue lo que pensó el sacerdote cuando mi madre me llevó a la iglesia local en un intento desesperado por dar con una cura.

Los mareos no aparecieron de un día para otro. No me desperté una mañana y, en vez de saltar de la cama con brillo en la mirada y preparada para empezar el día, caí en un profundo sopor. No, fue lento, paulatino, pernicioso. Entró a hurtadillas, apenas un suave oleaje al principio. La visión un poco borrosa mientras jugaba en el mercado, un dolor que me zumbaba dentro de la cabeza. Y después vino la debilidad en las piernas al ponerme de pie.

Al principio, mi madre creyó que se trataba de una artimaña. A fin de cuentas, era una cría. Y eso mismo, fingir estar malos para no tener que hacer las tareas encomendadas, era lo que hacían los críos, ¿no?

Las jóvenes normales no necesitaban asirse a los brazos de las sillas para ponerse en pie. Las jóvenes normales no veían cómo todo a su alrededor era absorbido por charcos de tinta negra, no notaban que el corazón les gritaba contra la caja torácica, no tenían unas piernas que temblaban antes de derrumbarse. Las jóvenes corrientes no se limitaban a observar con impotencia cómo unos hombres (los mismos que previamente habían amenazado con matarlas a ella y a su madre) huían en la oscuridad. Las jóvenes corrientes no permitían a hombres como esos escapar entre las oscuras agujas de los árboles, armados con espadas afiladas, a la espera de la siguiente oportunidad de regresar para degollarlas.

Me desperté jadeando tan alto que el ruido estuvo a punto de ahogar los susurros que se colaban por entre las grietas del revestimiento de madera.

Los ladrones habían regresado.

No: eran mis padres; reconocía la cadencia de la voz de ambos. Estaban hablando sobre lo ocurrido. Lo que implicaba que estaban hablando sobre mí. Y esta era, en cierto modo, distinta a sus anteriores conversaciones al respecto. Había observado algo diferente en cómo me había mirado mi madre cuando me puse en pie en medio del arruinado estudio, en el fuego de sus ojos que acostumbraba a utilizar para ocultar el sufrimiento y el dolor. Hubo una vez que se resbaló y se golpeó con la mesa en la rodilla, lo cual hizo que la piel se le pusiera azulada, con motas; en esa ocasión, la furia le duró días en el rostro. Sin embargo, a mí nunca antes me había mirado así. Había sido como si ya no pudiese seguir culpando solo a mi cuerpo por todos los problemas que yo causaba.

Quizás realmente no sabía qué hacían las jóvenes normales y qué no. Pero ¿qué era lo que yo sabía? Sabía que bajo la mirada de mi madre me empequeñecía y me convertía en algo tan diminuto e insignificante que no estaba segura de ser capaz de reconocerme ante un espejo. Y, ay, ansiaba que ella me viese como a una persona fuerte que merecía el apoyo que le brindaba su brazo al mío. Deseaba ser un reflejo del fuego que ella cuidadosamente controlaba.

—No sé qué he hecho mal —escuché decir a mi madre.

Cuidadosa de no hacer un esfuerzo excesivo, me levanté de la cama, me mantuve quieta hasta que mi mundo se enderezó y luego me dirigí a pegar el oído contra la pared del fondo. Antaño, mi habitación había sido la biblioteca de padre. Pero eso fue antes de que yo enfermase, antes de que las escaleras dejasen de ser una opción viable para mi cuerpo, propenso a los mareos, y para mis piernas, propensas al derrumbe.

—No has hecho nada malo —la tranquilizó padre—. Tania y tú, ma chère, sois cuanto jamás he querido.

—Como si no fuera lo suficientemente malo que no pudiese darte un hijo varón, sino que encima te di una hija que… que está… rota.

Papa dijo algo que me resultó imposible oír.

—No quiero que la vuelvas a entrenar. Se acabó la esgrima, prométemelo. Sé que quieres inculcarle tu talento, pero no puedes pretender vivir a través de ella sin que haya consecuencias. No puedo permitir que gaste cada momento y toda su energía en algo que jamás le será de ayuda para su futuro. No necesita saber cómo protegerse, sino aprender labores. Labores femeninas. Para cuando… —dejó de hablar, pero yo sabía lo que seguía. Sabía perfectamente lo que iba a decir: «cuando se case».

—Nos las arreglaremos. No, escúchame. Lo haremos —una pausa; palabras amortiguadas por la pared. La voz de mi padre de nuevo—: Esos desgraciados han esperado a que me ausentara. Pero han subestimado mi disposición a permanecer en el hogar si mi familia expresa su preocupación. No se atreverán a intentar nada mientras siga aquí.

—¡Pero no se trata solo de eso! ¿Qué hará cuando yo ya no esté? ¿Cuándo tú ya no estés? No estás hecho a prueba de todo, y menos ahora que…

Se oyó un sonoro suspiro. También unos cuantos gimoteos y el distintivo frufrú de la tela. Retrocedí para agarrarme a uno de los postes de la cama. La cabeza se me ladeó, los pies se me empezaron a teñir de un gris violáceo, como sucedía siempre que los mareos acudían en fuertes oleadas.

Independientemente de lo que pensara mi madre, y sin importar cuánto deseaba yo que me viese a mí y no solo a mi debilidad, no me arrebataría la esgrima. Nada de lo escuchado era nuevo para mí: que una joven no necesitaba aprender cuál es la forma correcta de sujetar la empuñadura de una espada, que tampoco necesitaba conocer el ángulo en el que su brazo había de plegarse hacia el interior de su costado cuando se preparase para la embestida del ataque de su oponente. Las jóvenes no necesitaban conocer ese tipo de cosas, y menos aún las que estaban enfermas.

Hasta hoy, padre siempre había respondido sacudiendo la cabeza. Yo no era esa persona, explicaba él siempre.

«Es Tania —le gustaba decir. Eso irritaba a madre hasta el extremo—. Es Tania».

Tania, la hija que debería haber sido un varón, la hija que debería haber continuado el legado de su padre. Pero nadie querría a una muchacha enferma como esposa. Aunque se tratase de la hija de un mosquetero.

* Todas las palabras y expresiones que en el texto original aparecen en francés, figurarán en cursiva. (N. del T.)

CAPÍTULO DOS

SEIS MESES DESPUÉS

-MON DIEU!

—¿La veis apoyada contra la pared? Comme une invalide, non?

Alcé la barbilla con la palma apoyada en la fachada de piedra. Podía ver a las chicas a lo lejos, ataviadas con sus vestidos, como manchas de color en la calle adoquinada. Luché contra el calor que ascendía por mis mejillas, contra la ira y el creciente bochorno, y esbocé una empalagosa sonrisa.

—¡Geri! ¡Qué agradable sorpresa!

Tres o cuatro conocidas de mi infancia se separaron del grupo dejando a Marguerite y al resto atrás. Estaba familiarizada con ese tipo de chicas. Situaciones como esa las incomodaban, pero solo hasta cierto punto. No lo suficiente para intervenir.

Los ojos de Marguerite brillaron fugazmente, en sus iris se reflejó cierto dolor y cierta fragilidad. Aquel apodo había sido idea mía, en esa época en que gobernábamos sobre los campos de girasoles, cuando corríamos por las afueras de la localidad, nos trenzábamos el pelo la una a la otra y nos hacíamos tales nudos que nuestras madres se veían obligadas a cortárnoslos. Pero esa mirada se esfumó de su rostro cuando frunció los labios; un gesto aprendido de los demás lugareños. Existía una forma apropiada de examinar a la pauvre Tania, una forma apropiada de inclinar la cabeza y dejar que tu mirada descendiese por el espacio del puente de la nariz.

—Ya hemos discutido esto antes. Prefiero mi verdadero nombre, Marguerite. Geri es nombre de bebé. —Resopló, se alisó los pliegos de la falda, y luego, con el ceño fruncido, fingió limpiar una manchita de tierra de la tela verde. Debía de haberse comprado aquel vestido por su decimosexto cumpleaños, durante su visita a París, el viaje del que había alardeado en la plaza del pueblo. Era demasiado refinado para Lupiac.

Solíamos celebrar nuestros cumpleaños juntas; apenas distaban un par de días el uno del otro. Hubo un año en que nuestras familias nos llevaron a un lago, y ella y yo nos quedamos paradas sobre la moteada arena, con el agua a punto de lamernos las rodillas, contemplando la asombrosa inmensidad de cuanto nos rodeaba, el amplio mundo en el que crecíamos. Pero eso había llegado a su fin hacía cuatro años, cuando todo cambió. A los doce, Marguerite me abandonó, porque alguien que estaba obligada a pasar todo su tiempo a la sombra, una persona obligada a ser la sombra de su ansiosa madre… digamos que no resultaba divertida. Padre quiso hacerles una visita a los de Marguerite, decirles lo que pensaba de la traición de su hija. Pero madre insistió en que solo empeoraría las cosas. ¿Qué podía decir, o hacer, que mi cuerpo no fuese a desacreditar una vez y otra vez?

Los pensamientos se abrieron paso con mayor nitidez e intensidad. Me aferré a ellos como a hilos rotos. La figura de Marguerite se desdibujó. Apreté los dedos de los pies, un truco que había aprendido por pura casualidad que me ayudaba a combatir los mareos y a hacer que mi visión se aclarase.

—Por interesante que sea esta conversación, debo irme —dije.

Ella chasqueó la lengua.

—¿Estás ocupada? ¿Tú? —Echó un vistazo a la cesta repleta de las purpúreas flores silvestres—. Son bonitas. Qué lástima que no tengas a nadie a quien dárselas.

—Como si lo fuera a tener alguna vez —agregó una de las muchachas—. Ni siquiera habla con chicos, ni qué decir tiene que no conoce ni a uno solo dispuesto a casarse con ella.

Dolorida, tomé aire y pegué la cesta a mi cuerpo para ocultarla; el mimbre me rasguñó el vestido. No estaba sola. Tenía a papa. Y a maman.

No se me ocurrió una respuesta mordaz. Los sentimientos eran difíciles de ocultar, en especial cuando los sentía tan pegados a mi piel. A mi cuerpo y a la forma en que me fallaba. A la perspectiva de cómo sería mi vida una vez mis padres hubiesen desaparecido, una vida en la que no se aceptase quien era, una vida sin nadie a quien yo le importase, no por mis mareos ni a pesar de ellos, sino alguien a quien simplemente le importase, sin más. ¿Era una ingenua por esperar que alguien me viese tal y como era en realidad?

Marguerite sonrió con suficiencia.

—Me marcho a la prueba de vestuario. ¡Sería todo un escándalo ir con los vestidos del viaje a París de la temporada pasada!

Había un indicio de algo en la última de sus frases, como si ella misma fuera consciente de lo ridícula que sonaba. O quizás me lo hubiese imaginado porque ansiaba que así fuese.

t

El sol seguía brillando en lo alto cuando me tropecé con una piedra suelta en el camino que llevaba hacia casa. Conseguí asirme a la valla por poco. Hace cuatro años, la pintura blanca resaltaba frente a la hierba. Ahora, ascendían por los postes las plantas trepadoras de las que se alimentaban las orugas y la hiedra se hundía en la madera.

—Maman?

La puerta que daba al salón para las visitas estaba entreabierta; se podía ver una delgada grieta: de vuelta a aquella noche, el atizador en la mano escurriéndoseme por el sudor, el humo que no me dejaba respirar… No.

No estaban en la casa. Estábamos a salvo. No iban a volver.

Llamé a la puerta antes de entrar. Mi madre tenía la cabeza apoyada contra el respaldo de su silla favorita y una nota sobre el regazo. Di media vuelta para salir igual que había entrado, a hurtadillas. Pero entonces se produjo un sonido, una tos.

—¿Tania?

—Te he traído estas flores. —Observó mis brazos extendidos y la cesta llena, y luego agachó la cabeza hacia la carta. ¿Le costaba leerla? Quizás yo pudiera ayudarla, como ella me ayudaba a mí, y…—. ¿No ves bien la letra? ¿Es muy pequeña? Puedo leértela si…

Las palabras que pronunció mientras plegaba la carta en cuatro y se la guardaba en el chal, lejos de mi indiscreta mirada, fueron pocas y tensas.

—No. Está bien así.

—No es ninguna molestia —insistí.

—He dicho que está bien así, Tania.

—De acuerdo. —Mi mano planeaba cerca de una mesita, por si necesitara un soporte.

Madre se frotó la frente.

—Tu tío te manda recuerdos. Estaré bien —añadió cuando empecé a protestar—. Ponte a trabajar en el patrón de bordado nuevo, el que te mandó tu tía —no era una sugerencia.

Me retiré de la estancia. Pero no me dispuse a recuperar el diseño del patrón, que no había llegado a tocar y que había escondido dentro de un libro en mi habitación.

Jamás cambiaría mi espada por aguja e hilo.

t

En el granero, papa practicaba una intricada secuencia de juego de pies con tal fluidez en el movimiento de la mano derecha que su espada parecía ser una extensión del brazo. No había sido el mejor espadachín dentro de los mosqueteros, pero sin duda había estado cerca. Aunque existía la posibilidad de que lo hubiese dicho solo para evitar que se le subiese a la cabeza; era complicado pensar en alguien más diestro que él en la esgrima. Y la amaba por encima de todas las cosas… hasta que conoció a mi madre, la hija de un vizconde viudo que, después de dejar claro que lo suyo con papa no era una aventurilla, fue repudiada aun cuando era la segunda de las hijas y la mayor ya había sido casada con un hombre rico.

Puede que los mosqueteros hubiesen sido héroes. Pero, a no ser que el rey Luis XIII y posteriormente Luis XIV decidieran ser benevolentes con ellos, los pocos que entraban a formar parte de los mosqueteros sin poseer tierras ni títulos salían igual que habían entrado. No eran muchos, como padre; los hijos de nobles los superaban en número, puesto que era habitual que su admisión viniese respaldada por cierta suma de dinero. Pero padre era diestro con la hoja y eso no había dinero en el mundo que pudiese comprarlo.

Papa abandonó sus deberes como mosquetero cuando yo nací, para convertirse en una presencia constante dentro de la familia. Al menos, eso me decía cuando era pequeña y escuchaba absorta cada palabra que salía de su boca, y suplicaba al hombre que había renunciado voluntariamente a la gloria por mi madre y por mí (lo cual escapaba a mi comprensión) que me contara historias antes de irme a dormir. Ahora sé que no era como me lo pintaba: papa jamás hubiese renunciado a su puesto por propia voluntad. Pero ni siquiera sus camaradas habían podido protegerlo, a él, un mosquetero sin títulos, de la influencia de un vizconde. No, a papa lo obligaron a retirarse. Pero tenía a mi madre, que rehusó obedecer los deseos de su padre. Y juntos, papa et maman, me tuvieron a mí.

Si al menos yo no me hubiera convertido en el motivo de sus disputas o en el pozo al que iba a parar todo su dinero, puede que no hubiese sido un intercambio tan terrible. Romántico incluso: amar a alguien tanto que estás dispuesto a renunciar a todo por esa persona.

Ahora bien, en mi caso, yo solo había practicado esgrima con papa. Desconocía lo que era formar parte de una comunidad dedicada al estudio de la espada y que te la arrebatasen.

Un pisotón en el suelo me sacó de mis pensamientos. Observé a padre fluir elegantemente de la posición de punta en línea (el brazo y la espada en línea recta a la altura del pecho) a una parada bellamente ejecutada. La hoja silbó en el aire cuando realizó el bloqueo.

—Nunca seré capaz de hacer eso.

Padre se giró para mirar por encima del hombro y se apartó unos mechones de pelo gris de la cara con la mano libre.

—Sí que lo serás.

Si bien el granero albergaba a su viejo semental, el leal Beau, por dentro no era lo que cabría esperar. Las paredes estaban cubiertas de espadas de entrenamiento y equipamiento adicional; el centro de la planta, despejado y sin heno. Un maniquí hecho a partir de un costal de harina y paja sobrante estaba colocado en una esquina para practicar el toque con objetivo.

—No con un oponente que corra hacia mí con una espada —refunfuñé. Papa abrió la boca, pero continué hablando antes de que él pudiera hacerlo—: Corriendo no; sabes que esa no es la palabra que quería usar. Era una figura retórica. Avanzando, sí, eso es lo que quería decir, ya lo sabes.

Una sonrisa se abrió paso por todo su rostro y le aparecieron nuevas arrugas en el rabillo de los ojos, en las comisuras de la boca. Era en estas ocasiones cuando aparentaba ser joven y anciano al mismo tiempo, cuando yo entendía que hubiese sido capaz de desarmar incluso a mi madre, una verdadera cortesana, y conseguir que considerase a un hombre sin un impresionante título como pretendiente. Las historias de cómo la había cortejado, que a mí me deleitaban y a ella la consternaban, estaban llenas de intriga y peligros; dos amantes cuyo destino era estar juntos, pero a los que se obligaba a permanecer separados por sus distintos rangos, por la envidia…

Papa no quería fundar una familia en París. No le gustaba la ciudad: lo oscuras que eran las callejuelas, lo iluminadas que estaban las calles amplias, lo mucho que apestaban las dársenas a sudor, lo ineludibles que eran las interacciones sociales. Enumeraba cada argumento con el mismo tono petulante, pero no podía ocultar el peso del último de ellos: el recuerdo de las personas a las que había perdido. Mis padres nunca regresaron a la ciudad: durante un tiempo, fue para evitar cruzarse de forma accidental con el padre de maman. Pero, para cuando mi abuelo hubo fallecido y París volvió a ser un lugar seguro, los mareos ya habían empezado a consumirme. Una buena porción del dinero familiar se desperdició en visitas fallidas a doctores. Padre no era pobre, en absoluto (tenía algo de dinero heredado de sus difuntos padres, aunque más de su época como mosquetero), pero vivir en París era caro. El dinero daba más de sí en Lupiac, donde una casa de dos plantas con una buhardilla no estaba fuera del alcance de una única familia. Padre valoraba más ahorrar que gastar el dinero. Intercambiaba lecciones de esgrima por cualquier precio superior al coste de nuestros víveres. Pero, incluso con sus ahorros, tener un techo sobre la cabeza en París sería una suerte.

—¿Un vahído? —preguntó al mismo tiempo que yo regresaba al presente.

—No, solo estaba pensando.

—Ah, bueno. ¡Entonces ya es hora de ponerse a trabajar, Mademoiselle la Mousquetaire!

Me recogí las faldas en el fajín, ese que papa le había encargado al sastre, y dejé a la vista la parte inferior de los calzones que llevaba puestos bajo el vestido. A continuación, adopté la postura apropiada: pie derecho al frente con los dedos extendidos; el pie izquierdo hacia atrás e inclinado de lado. Las rodillas flexionadas lo justo, como si fuese un muelle y estuviese lista para lanzarme hacia delante en cualquier momento. El torso centrado y erguido.

Padre no me avisó antes de atacar. Eso frustraría el propósito; un adversario jamás informaba de su ataque. La hoja del arma de padre destelló cuando mi espada se desplazó para ir a su encuentro.

Los hombros los tenía echados hacia atrás, sueltos. Lo suficientemente tensos para bloquear su ataque con una parada firme y lo suficientemente relajados para adaptarme a lo inesperado. La acción preferida de padre era esperar hasta que me acercaba lo suficiente para entonces descargar la embestida antes de desviar mi espada con un golpe.

Beau soltó un resoplido disgustado desde el establo, ubicado en uno de los rincones del granero. Su larga cola se movía de un lado a otro para espantar des mouches, las molestas moscas, mientras comía su porción de avena. Una de ellas, redirigida, voló contra mi cara. Dieu, cuánto odiaba a ese animal.

Intenté la última parada que habíamos estado practicando, que me cubría el flanco izquierdo y parte del rostro. El polvo se arremolinó alrededor de mis talones cuando retrocedí para bloquear el ataque de padre, pero manteniéndolo al alcance de la mano. De inmediato, propulsé el brazo hacia delante.

Él no se esperaba una estocada tan rápida. Cuando saltó hacia atrás, se cambió la espada de la mano derecha a la izquierda. Luego efectuó un bloqueo tan sumamente limpio que mi espada rodó por el suelo del granero.

—¡No es justo! —grité indignada.

Segundos después, mientras yo buscaba el arma arrastrando el polvo con los dedos, vi que padre sostenía mi espada en alto con gesto triunfante.

—¡Ajá! ¡Desarmada!

—Papa…

—Ni lo intentes. Conoces las reglas, Mademoiselle la Mousquetaire: si dejas caer la espada durante el entrenamiento, te toca bordar media hora más de lo habitual. —De todas las formas posibles que él tenía de calmar la culpa que sentía por ir en contra de los deseos de madre, ¿tenía que elegir precisamente esa?

—Has hecho trampa —me quejé al tiempo que recuperaba la espada.

Resopló a la par que Beau.

—No todo el mundo cuenta con la decencia y el honor de un mosquetero. Pocos de tus oponentes tendrán dicho calibre, y menos aún serán los que cuenten con dicho entrenamiento; no solo como brillantes espadachines, sino también como hombres de bien.

Padre tenía una imagen distorsionada de sus camaradas. A todos y cada uno los veía como individuos honorables, incluso a los que no se habían ganado su posición, aquellos que formaban parte de los mosqueteros gracias al dinero que poseían, sus títulos o la familia de la que procedían. Eran sus amigos. Al menos, los mosqueteros de su época. Los que vinieron después…

—Ojalá yo pudiera tener algo así. Esa camaradería —murmuré, más para mí que para que lo escuchara padre.

Qué deseo tan ridículo. Un deseo ridículo para una chica enferma y ridícula como yo. Pero, por tonto que fuese, ese anhelo se desplegó en mi mente: el granero se transformó en una amplia sala repleta de espadachines. Sí, tanto la misión de proteger al rey como de proteger a Francia les unía. Risas. Choque de espadas. Una sucesión de casacas bordadas en azul destellaban en el aire. Pero juntas eran algo incluso superior que su deber. Sí, por ridículo que resultase, me las imaginaba como muchachas, como yo.

Un pour tous, tous pour un. Con ese lema era como papa ponía fin a todas las historias que me contaba antes de dormir cuando era pequeña. «Uno para todos y todos para uno».

Padre sonrió; una extraña expresión se abrió paso velozmente en su rostro.

—Oh, Tania. Cuánto desearía que pudieras tener lo que tuve yo. —Su mirada era soñadora, mechones de pelo se le pegaban a la cara, espada en mano, preparado para responder a una llamada a las armas que solo él podría oír.

—Papa —dije. Él no contestó. Se encontraba en otro lugar—. Papa. —Parpadeó—. ¿Alguna vez has considerado volver?

—¿Adónde?

—Con los mosqueteros.

—Ya no hay mosqueteros.

Con el ceño fruncido, abrí la boca, pero él siguió hablando:

—Oui, los mosqueteros de la Guardia aún existen. Siguen protegiendo la Maison du Roi. Pero los verdaderos mosqueteros, mis mosqueteros… no, eso es cosa del pasado. —Se le ensombreció la mirada—. Los de ahora son todo esplendor, pero sin honor suficiente. Muchachos a los que las botas de sus predecesores les quedan grandes y que están demasiado ocupados puliendo sus espadas. Pero eso es lo que pasa cuando aceptas más sacos de monedas de la cuenta. Luchar por el rey solía ser algo más que luchar por la monarquía. Consistía en luchar por la France. Luchar los unos por los otros. Mantener con vida y sanos a tus hermanos. Había veces —susurró tan débilmente que tuve que esforzarme para escucharle— que se me olvidaba que el rey existía.

Beau soltó un relincho golpeando los cascos en protesta.

—Ah, monsieur Beau! ¿Ya no os queda avena? —Padre se aproximó al establo manzana en mano. Le lancé una mirada al semental; él se me quedó mirando fijamente—. ¿Has hablado con tu madre hoy?

El tono de su voz hizo que me detuviese. Padre se encontraba de espaldas a mí, con la mano firme mientras Beau masticaba alegremente hasta llegar al corazón de la manzana.

—Sí, ¿por qué?

—Tenemos un invitado para la cena de esta noche. Bueno, invitados, en realidad.

—¿Invitados? —Papa se giró; dejó caer los hombros. Las entrañas se me retorcieron—. No puedes obligarme. No lo haré. ¡No!

t

Yo no contaba con la complexión de Marguerite ni la del resto de las chicas del pueblo, no se me veía cómoda vestida con llamativos tejidos como los suyos. Nunca he sido voluptuosa, no de la forma adecuada. Mi cuerpo no era de los que se fundían con el espacio. Era todo curvas y músculo: un cuerpo ideal para ser espadachín.

Pero no era, sin embargo, el cuerpo ideal para una muchacha que es evaluada cual cerdo el día de mercado.

Mis padres y la otra pareja nos observaban por la ventana, sentados aún con la copa de vino de la sobremesa. Todos excepto padre, quien, tras abandonar los mosqueteros, había renunciado a ese líquido de intenso color rubí.

Los Chaumont eran amigos de mi tío, además del principal objetivo de madre en su esfuerzo por casarme. Llevaba planeando un encuentro desde que su hermano le dejase caer que el hijo del matrimonio tenía más o menos mi edad. De eso trataban las cartas de mi tío: de que los Chaumont llegarían pronto, de que esperaba que su aviso llegase a tiempo y de que era consciente de que era algo apresurado. Sí, era una imposición, pero mi madre pasaría por alto lo que fuera si en ello veía una oportunidad de asegurar mi futuro.

El aire en el jardín era denso y dulce; esperaba que fuese suficiente para cubrir el olor del sudor ansioso que se me acumulaba en los despiadados pliegues del vestido.

Jacques se quedó estancado al principio de las hileras de flores. El chico tenía unas mejillas que se ponían de color rosado cada vez que sus padres sacaban a colación lo excelente que era, una proeza que, por lo que parecía, dominaban a la perfección. Su madre era incluso capaz de llevarla a cabo incluso si la conversación versaba sobre algo que no tuviera nada que ver, como, por ejemplo, la eficiencia de las doncellas.

—Una de las doncellas de los Dowager es muy poco agraciada. Y durante la última celebración de la temporada, ¡nadie la invitó a bailar! La pobre… Pero Jacques, que es todo un caballero, le pidió que le concediese los dos siguientes bailes. Es un jovencito muy amable y considerado. Incluso así lo afirmó madame de Tréville. Ella misma se me acercó, ¿os lo imagináis? Hace cuestión de un par de meses, puso en marcha una escuela de preparación para futuras esposas; todos los nobles parisinos están intentando conseguir que incluyan a sus hijas en la lista de espera. Supuse que no sabríais de su existencia, con lo… aislados de París que os encontráis. Debía de pretender acordar un matrimonio entre una de sus señoritas y nuestro Jacques. Pero le convendría caer en la cuenta de cuán demandado está. ¡Un primogénito con unos modales tan excepcionales como los suyos!

Bajo la débil luz que lentamente se atenuaba, Jacques se giró hacia la ventana; madame Chaumont le dedicó un breve saludo. Mi madre, por su lado, lo que hizo fue llamar mi atención y, a continuación, señalar a Jacques con la cabeza.

Incómoda, cambié de posición; los pies, aunque dentro de calzado plano, estaban inestables sobre la irregular hierba.

—¿Están enterados? —le había preguntado a madre previamente, después de ser embutida en ese incómodo vestido azul celeste adornado con espirales de bordados dorados.

Los ojos se le iluminaron en el espejo al comprenderme. Sus manos se detuvieron justo cuando estaba alisándome una de las mangas.

—Saben lo que tu tío les ha contado.

—¿Que es…?

—Cuando él sugirió este encuentro, ellos preguntaron por qué no te habían visto durante la temporada. Les dijo que te privábamos de ir a París porque te encontrabas muy débil. Que estabas enferma, pero que no era nada grave.

—¿Esperas que mienta? Quieres que mienta acerca de… de…

Estiró la mano para colocarme bien uno de los pasadores del pelo, sus movimientos eran bruscos. El alfiler se me clavó en el cuero cabelludo.

—Yo he cumplido con mi parte. Ahora te toca a ti cumplir con la tuya. —Negué con la cabeza—. Tania —dijo ella, agarrándome por los hombros—, debemos encontrar a alguien. ¿Es que no lo entiendes?

Por supuesto que lo hacía. En mi cabeza, sus palabras se repetían en un bucle sin fin. Me había empujado a hablar con los jóvenes del pueblo más veces de las que era capaz de recordar. Conforme los mareos empeoraban y mis esperanzas disminuían, sus sermones mutaron y se multiplicaron. Aunque ella no llegase a articularlo, yo sabía qué pensaba de verdad; la realidad de cada tirón al ajustarme el corpiño, de cada picotazo con los alfileres. Nada importaba que ella se hubiese casado con padre por amor.

Las jóvenes enfermas no tenían pretendientes. Debían luchar por lo poco que pudieran llegar a conseguir. Una lucha muchísimo más difícil que la que requería una espada.

Por eso asentí con la cabeza en respuesta al gesto de madre y luego le sonreí con dulzura a Jacques, fingiendo colocarme las faldas, cuando en realidad buscaba a tientas el pasamanos que padre había instalado en torno al borde de la valla; la mano lo bastante abajo para pasar inadvertida. Se trataba de una valla demasiado alta para usar los postes para mantener el equilibrio, que es lo que hacía con la que se hallaba frente a la vivienda.

Si hubiera que buscar la combinación perfecta de mis padres, el jardín sería el lugar donde encontrarla: los elegantes y cuidadísimos arbustos eran el detalle favorito de madre, porque se asemejaban a los que había en le Palais du Louvre, la residencia principal del rey. Ahora bien, las explosiones de color, los intensos azules y rojos eran cosa de papa.

Miré a mi alrededor en busca de algo de lo que hablar.

—La cena ha sido… interesante. —¿Interesante? ¿Acababa de utilizar ese adjetivo?

—Sí. Interesante.

Las faldas de mi vestido susurraron al contacto con la hierba cuando pasamos al lado de un arbusto recortado para imitar la forma de una flor.

—¿Vos…? —dijo él.

—Siempre he creído que… —empecé yo.

—Por favor, continuad.

—A mí... a mí siempre me ha parecido, quiero decir, siempre me ha parecido raro. —Incliné la cabeza hacia el arbusto.

Él frunció el ceño.

—¿El qué?

—¿No os parece rara la idea de que un arbusto que imita a una flor pudiera llegar a ser considerado más bello que la propia flor? —En la hora previa al anochecer, con las mejillas calientes, lo miré de reojo. La menguante luz formaba en su rostro ángulos donde no los había—. ¿Qué ibais a decir?

—¿Desearíais sentaros? —preguntó. Habíamos alcanzado un banco desde el que se podían contemplar las flores.

Unos finos pelillos rizados le enmarcaban el rostro y los apagados ojos azules. No se veía pasión alguna en ellos ni un fuego aletargado. Pero tampoco crueldad. Nada que me generase rechazo. Y su cara reflejaba amabilidad, aunque quizás se debía a que yo estaba decidida a verla o incluso a pintarla de ser necesario. Se había ofrecido a bailar con una muchacha dejada de lado por todos. Aunque yo no pudiese aspirar al amor, sí podía conseguir bondad. Y la bondad, a su modo, era una forma de amor.

—¿Tengo algo en la cara?

—No —le aseguré en voz demasiado alta.

—Bien —se aclaró la garganta—. Estoy seguro de que sabéis por qué nos encontramos los dos aquí: soy mayor de edad y, en el futuro próximo, habré de buscar esposa. A mis padres los informaron de que vos os encontráis en una situación similar.

El lenguaje del que hacía uso era transaccional, pero no todos habían de ser poetas. Solo porque no usase el lenguaje del amor no implicaba que dentro de su cuerpo no existiera dicha emoción.

—Así es. —Esperé, pero él no prosiguió—. ¿Hay algún otro asunto del que queráis hablar?

—Nuestros padres se encuentran debatiendo las cuestiones. —Hizo un gesto hacia la casa—. No hay mucho más que decir.

—Oh. —Me tragué la febril sensación que intentaba abrirse paso a través de mi pecho, alcanzar mi garganta y salir.

No le importaba conocerme. Le traían sin cuidado mis gustos, mis aversiones, si había algo en mí que algún día, con el tiempo, pudiera llegar a amar.

Fue entonces, sumida en la neblina del descontento, necesitada de estar en cualquier otro sitio, cualquiera que no fuese aquel en el que me encontraba, que cometí el error. Sin pensar, parpadeando para evitar las lágrimas, me incorporé a toda prisa.

CAPÍTULO TRES

Unos pétalos negros brotaron ante mis ojos, más reconocibles que cualquier otra flor del jardín y más oscuros que el centro de un girasol.

El rostro preocupado de Jacques titubeaba frente a mí, con los dedos ligeramente posados sobre la cara interna de mi codo cuando volví a sentarme. El mundo seguía dando más y más vueltas.

—¿Va todo bien? ¿Debería pedir…?

—¡No! —lo interrumpí, y luego adopté la expresión más agradable de la que fui capaz—. No —repetí de forma más apacible—. No hay por qué preocuparse.

—¿No… no hay por qué preocuparse? —balbuceó mientras posaba la mirada sobre mí, después en la vivienda y de nuevo en mí.

Apreté los dedos de los pies. No apaciguó mucho el mareo, puesto que ya estaba sentada, pero el acto en sí era algo instintivo y familiar y alivió el miedo desenfrenado que me encogía el pecho. Inspirar por la nariz y espirar por la boca.

Cuando logré enfocar la vista, miré a Jacques. Se me daba bien conseguir que el dolor no se me reflejara en el rostro. No tenía más que apretar los dientes e hincarme las uñas en las palmas.

—Debería ir a buscar a nuestros padres —afirmó.

—Por favor, no lo hagáis; no hay nada que puedan hacer.

Me escudriñó bajo la tenue luz.

—¿A qué os referís?

Tenía lista en los labios la justificación que había de darle. Pero allí estaban sus ojos, de un azul más similar al agua de un pozo que al de un cielo despejado. Esos ojos pertenecían al joven que una vez había bailado con una muchacha solitaria, un chico con el que quizás me llegase a desposar. Un joven al que podría tratar de amar, llegado el momento.

—Hay ocasiones en las que me mareo. No es demasiado grave —añadí al ver el gesto de alarma en su rostro.

—¿Así que estáis… enferma?

—No —me apresuré a aclarar—. Estoy bien, de veras, es solo que…

—No hace falta que os expliquéis.

Me detuve.

—¿Lo… lo comprendéis? —El alivio se extendió desde las puntas de los dedos de mis pies hasta la coronilla.

—Sí, por supuesto. ¿Me permitís que os ayude a entrar en la casa?

Al tender la mano hacia el brazo extendido de él, con vacilación e indecisión, mis dedos entraron en contacto con la manga de su atuendo, de una tela de un azul oscuro, casi negro ahora que la luz del exterior había comenzado a desvanecerse. Él no titubeó.

Traté de dar con sus ojos de nuevo. Pero había demasiadas sombras, por lo que tuve que conformarme con imaginar lo que encontraría en ellos. Quizás fuera mejor así. De esa forma, podía hacer que sus ojos dijeran lo que yo quisiera.

—¡Tania! —Cuando entramos en casa, mi madre nos invitó a pasar a la sala de estar—. ¿Le has enseñado a monsieur Jacques el jardín?

—Es encantador, madame. —Jacques me condujo hacia un diván con estampado de rosas; las flores se entrelazaban en tonos rosáceos y verde salvia—. ¿Os encontráis bien ahora? —preguntó. Yo asentí—. Gracias de nuevo pour la visite du jardin. —Se giró nuevamente hacia madre—. Madame, ¿sería usted tan amable de indicarme dónde se hallan mis padres?

—Le he pedido a mi marido que los acompañara hasta el salón. Está en la parte delantera de la finca. —Como si viviéramos en una espaciosa mansión en vez de en una casa de pueblo. En cuanto Jacques desapareció, maman se pegó a mí y se dispuso a ajustar uno de los pasadores apiñados sobre mi cuero cabelludo—. ¿A qué se refería con lo de «os encontráis bien ahora»? ¿Has sufrido un vahído?

—Todo va bien.

—¿Se ha percatado? ¿Ha dicho algo? —la voz se le tiñó de una pizca de desesperación.

No sabía cómo responder, por lo que volví a decir: «Todo va bien». Inspiró hondo para calmarse.

—¿Qué ha sucedido? —La expresión de su rostro varió a medida que le relataba mi interacción con Jacques y trataba de lograr que su preocupación disminuyese; intentaba no mirar por encima del hombro por miedo a ver a los Chaumont entrando por la puerta—. Dime que no le has contado que llevas así años —añadió.

—Lo único de lo que está enterado es de que, de vez en cuando, me mareo. Ha dicho que lo comprendía.

—Ha dicho que lo comprendía —enfatizó cada una de las palabras como si se tratase de una pregunta.

—Así… es.

Madre dejó escapar una carcajada de recelo.

—¿Él… ha dicho… que… lo comprendía? Tania, ¿cómo va a poder hacer tal cosa? ¿Cómo va a entenderlo?

Las lágrimas me ardían; me agazapé en el diván.

—No había otra cosa que pudiera haber dicho o hecho. Por favor, maman —le imploré tratando de alcanzarla.

¿Cuándo había sido la última vez que sentimos el tacto de la otra sin que fuese para que ella sirviese de soporte a mis tambaleantes piernas? ¿Cuándo me había tocado para algo que no fuera ayudarme?

—¿Qué ocurre?

Papa, que entraba con parsimonia por la puerta, se detuvo cuando nos vio: el cuerpo de madre era una cuerda tensa y furiosa, mientras que yo únicamente deseaba correr a esconderme en el granero con las espadas. Unas cuantas lágrimas más me rodaron por las mejillas. Le decepcionaría tanto… Era una cobarde que temía plantarle cara a su desaprobación.

—¿Dónde están los Chaumont? —preguntó madre.

—El muchacho ha pedido hablar con ellos, así que los he dejado a solas. Qué estirada es la madre. —Me guiñó un ojo—. Me atrevería a decir que bastante desagradable incluso.

—¡Thomas!

—¿Qué ocurre, ma chère?

—Lo sabe, Thomas.

—¿Quién sabe qué?

Madre no tuvo oportunidad de responder. Cuando papa dejó de hablar, la puerta del salón se abrió. Era Jacques.

Asiéndome al diván, me puse en pie, busqué la forma de encontrar el equilibrio apoyada en el reposabrazos. Debía demostrarle a Jacques que era una chica normal. Convencerle de que la rojez por las lágrimas derramadas era un simple rubor, un indicador de buena salud.

—Madame, monsieur, mademoiselle —entonó Jacques.

—Monsieur, creíamos que os habíais retirado al salón con vuestros padres —dijo madre.

—Madre necesitaba de un momento para recoger sus cosas. Considera que hemos demorado demasiado nuestra partida.

—Pero es peligroso viajar de noche —razonó mi madre—. Y necesitáis descansar. Contábamos con que os quedarais al menos una, si no dos noches.

—Con el debido respeto, eso era antes de saber… —Jacques se detuvo cuando su mirada se posó en mí.

—Tened cuidado con las palabras que decidís usar a continuación, monsieur. —La mirada de papa era igual de mortecina que el filo de una espada.

Jacques alzó la barbilla.

—Monsieur, os aseguro que no pretendía ser descortés.

Madre tiró a padre del brazo murmurando que debían buscar a monsieur y madame Chaumont, y lo arrastró tras de sí hacia el salón. Se encontraba tan inquieta que no tuvo en cuenta que nos estaba dejando a solas sin carabina que estuviese pendiente de nosotros.

El borde del diván se me clavaba de forma dolorosa en la espalda. No me moví. No a causa de los mareos, sino porque estaba paralizada: un bloque de hielo que esperaba a que esculpieran en él un cisne.

—Mademoiselle, debo deciros adieu. —Jacques me hizo una leve y educada reverencia.

Finalmente, recuperé la voz:

—¿Cómo habéis podido fingir que no pasaba nada cuando estábamos en el jardín?

Una mezcla de diversión y desconcierto empañaron el rostro de Jaques.

—No he hecho tal cosa. Vos tenéis estos…, ¿cómo os referís a ellos? ¿Vahídos? Es la palabra que ha utilizado vuestra madre, ¿no es así? Hacen que os encontréis mal y os cueste andar… Es una desgracia. Siento que tengáis que sufrir.

—No os entiendo.

Él se rio. No se estaba burlando de mí, no estaba siendo brusco tampoco, pero las propias palabras, que sonaban como el preludio de algo horrible, hicieron que las recibiera como un bofetón.

—Au contraire, soy yo el que no comprende lo ocurrido. No cabe duda de que nunca podría haceros una propuesta de matrimonio.

—Pero vuestra… vuestra madre ha dicho que sois un joven amable. Bailasteis con…

—Bailar con una chica poco atractiva que no tiene pareja no es comparable a desposarse con una joven como vos. Sin duda sois capaz de entenderlo, a pesar de vuestra condición.

Seguía sin haber malicia en su mirada. Ni rechazo ni saña. Él creía a pies juntillas que no estaba haciendo nada malo. No consideraba haber dicho nada malo.

Madame Chaumontirrumpió en el salón a través de la puerta. Mi madre le pisaba los talones.

—Nos marchamos —madame Chaumont le escupió las palabras a su hijo—. Vuestro padre se ha marchado con el cochero para poner a punto el carruaje. —La mujer revisó la sala con la mirada; los ojos se le fueron encogiendo hasta parecer, a medida que se dirigían hacia la esquina en la que me hallaba, borrascosas esquirlas de vidrio—. ¿Quién os creéis que sois? ¿Formaba parte de una artimaña para… seducir a mi hijo y transmitirle vuestra tenebrosa enfermedad a su prole? Qué espantosa maniobra política. Yo misma, naturalmente, estoy versada en las intrigas y escándalos de la corte gracias a todo el tiempo que paso en París, pero vos, con vuestra actitud, habéis sobrepasado incluso a las personas de la baja noblesse más sedientas de poder.

—Alejaos de mi hija. —Papa ardía de rabia sobre el umbral de la puerta.

Madame Chaumont farfulló:

—Debo de… de haberos oído mal. ¡Ningún caballero osaría hablarle a una dama de mi rango de tal modo!

—¿Os gustaría que os repitiese lo que acabo de decir? Sería todo un placer. —Papa entró en la habitación.

—Merci,madamede Batz. Gracias por la deliciosa cena —los interrumpió Jacques—. No nos aprovecharemos durante más tiempo de su hospitalidad.

—Madame Chaumont —madre se aproximó a ella—. Ha habido un malentendido…

La mujer, más mayor, le lanzó una mirada que hizo que deseara desaparecer. No era por la ira, aunque bien era cierto que en el rabillo de los ojos le saltaban chispas de furia. Se debía al evidente e intenso desagrado que emanaba de ella. Agachó la mirada, haciendo que el arco de su nariz descendiese, para posarla sobre los pies de madre. Como si ella, por el crimen de ser mi madre, tuviese un valor inferior al de la tierra bajo las tablas del suelo. Yo creía haberme sentido pequeña bajo la mirada de madre en otras ocasiones, pero no existía nada que hubiese podido prepararme para la forma en que se giró hacia mí y me miró de arriba abajo, como si nunca antes en su vida me hubiese visto.

CAPÍTULO CUATRO

¡Chas! Cuando la espada entraba en contacto con el objetivo y lo cortaba, solía ser una liberación. Pero no había aliento o suspiro que pudiera exhalar para deshacer el nudo de mi brazo, la pétrea amplitud de mis hombros.

—Es culpa tuya. Has sido tú el que le ha llenado la cabeza de pájaros con historias. Ella nunca vivirá un romance como esos.

¡Chas! La rasgadura de la hoja contra el tejido. Contra la madera. Si entornaba los ojos, el objetivo se convertía en la cara de Jacques, un rostro honesto y deshonesto a la vez que creía no tener nada que esconder.

En el mismo instante en que me encogí, la espada repiqueteó al tocar el suelo. Una cosa era hacer uso del enfado y la ira para alimentarme durante el entrenamiento, pero emplear el rostro de un chico como objetivo, imaginar que lo hería hasta que se desplomara, era otra distinta. Hasta que él entendiera lo que había hecho.

Las voces que se oían fuera del granero dejaron de hablar. Mi respiración entrecortada llenaba el silencio.

—Aún es joven; podría…

—Es tu hija. Si dedicase más tiempo a aprender qué implica ser mujer, ¡no estaríamos metidos en este lío!

—¿Cómo has llegado a tal conclusión?

—Pues, para empezar, Tania habría sabido cómo manipular a ese bobalicón.

—Querida mía, es bastante probable que nuestra hija sea la persona menos propensa de toda Francia a manipular a otra. Es demasiado bondadosa. No utiliza su luz, su fortaleza, para herir a los demás —había algo raro en su voz, pero madre perseveró y continuó discutiendo.

Me habría echado a reír si no fuera porque sollozar era lo que más quería hacer en ese momento: ahí estaba yo, imaginándome la cara de un joven en el extremo opuesto de mi espada. Yo no era bondadosa. No lo era en absoluto; solo era una amalgama de errores.

Mi padre era demasiado bueno conmigo.

t

«La invalide

![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)