9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Heyne

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Wie tief sitzt deine Angst?

Ein tödliches Grippevirus grassiert in den USA. Während Chaos um sich greift, flieht eine Gruppe ganz unterschiedlicher Menschen in einen unterirdischen Luxusbunker – das Sanctum –, ihre eigene, sich selbst versorgende Welt. Doch schon bald befeuern Abschottung und Enge erste Spannungen unter den Bewohnern. Als der Erbauer des Bunkers tot aufgefunden wird, bricht Panik aus. Mit ihm ist der Code zum Öffnen der Türen verloren. Der Sauerstoff wird knapp. Die Wasservorräte schwinden. Der Kampf ums Überleben beginnt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 480

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

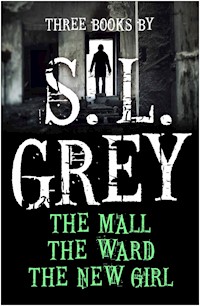

S. L. GREY

UNDER GROUND

Thriller

Aus dem Englischen von Jan Schönherr

WILHELM HEYNE VERLAGMÜNCHEN

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Die Originalausgabe UNDERGROUNDerschien 2015 bei Macmillan, an imprint of Pan Macmillan, London Vollständige deutsche Erstausgabe 12/2016Copyright © 2015 by S. L. GreyCopyright © 2016 der deutschsprachigen Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München,in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 MünchenRedaktion: Stefanie SchlattUmschlaggestaltung: © Nele Schütz Design, München, unter Verwendung von Motiven von © Shutterstock/MyImages-MichaSatz: Fotosatz Amann, MemmingenISBN: 978-3-641-15309-0V001www.heyne.de

PROLOG

Sarita schlägt die Augen auf, sieht aber immer noch nichts. Sie setzt sich auf, tastet um das Kissen herum nach ihren Kuscheltieren und findet Strawb. Simba ist nicht da. Sie will keinen Lärm machen, Daddy nicht aufwecken, aber sie muss sie finden.

Auch unter der Decke ist sie nicht. Sarita fängt an zu weinen. Aber leise. Sie muss das irgendwie schaffen, muss nachdenken, wie ein großes Mädchen. Daddy wird bestimmt böse, wenn sie ihn deswegen weckt.

Vielleicht kann Caity ihr ja helfen. Sarita guckt auf die Uhr. 3:17. Zu früh. Caity sagt immer, Sarita muss sie so lange schlafen lassen, bis die erste Ziffer eine Sechs ist. Außer im Notfall natürlich.

Ist das hier ein Notfall?

Daddy würde sagen: Nein. Taucht schon wieder auf, würde er sagen.

Nachdenken, wie ein großes Mädchen. Überleg, wann du sie zuletzt gesehen hast, sagt Caity immer. Wo war Simba zuletzt? Nicht bei der Gutenachtgeschichte, nicht beim Baden, nicht beim Fernsehen und nicht beim Abendessen. Es war davor, unten im Schwimmbad, mit Caity. Simba und Strawb lagen dort unter der Plastikpalme. Da muss Simba immer noch liegen. Sarita wird losgehen und Simba alleine finden. Caity und Daddy werden stolz auf sie sein.

Sie wirft einen Blick in die oberste Schublade des Nachttischs, in der das Fotoalbum mit den Bildern von Mommy liegt. Das ist jedenfalls noch da. In der Küche brennt Licht, und drüben auf dem Bett liegt Caity, ausgestreckt; ihre Decke ist verwurstelt. Sie wirft auch einen Blick in Daddys Zimmer, aber der ist nicht da. Besser, sie beeilt sich. Er darf nicht böse werden. In dieser Wohnung kann man gut schleichen, weil der Teppich so dick und der Boden so fest und hart ist und es nicht knarzt und bollert wie auf dem Holzboden zu Hause.

Leise zieht sie hinter sich die Wohnungstür zu. Stolz sollen sie auf sie sein, auf das große Mädchen. Wie von Zauberhand geht auf dem Flur das Licht an. Barfuß tapst sie über den weichen Teppichboden, folgt dem roten und schwarzen Muster.

Wo der Aufzug hinkommen sollte, sind nur Holzbretter, von denen gelbes Absperrband baumelt, also drückt sie die Tür zum Treppenhaus auf. Laut fällt die Tür hinter ihr zu, und sie muss kurz auf und ab hüpfen und mit den Armen wedeln, damit das Licht angeht. Hier ist der Boden nackt und fühlt sich kalt und rau an, nicht annähernd so weich wie der Teppich. Sie achtet darauf, nicht das Metallgeländer zu berühren, damit sie ihren Schlafanzug nicht schmutzig macht. Hier hören sich ihre Atemzüge lauter an, und ihre Schritte erzeugen ein Echo.

»Waah!«, ruft sie, nicht zu laut, aber laut genug, um das lustige Hallen zu hören, das ihre Stimme im Treppenhaus macht. Immer weiter nach unten geht sie, begleitet von den Zauberlichtern.

Als sie glaubt, endlich das Stockwerk mit dem Schwimmbad erreicht zu haben, drückt sie die Tür auf und blickt sich um. Die Etage sieht irgendwie anders aus als zuvor. Statt des strahlend hellen Poolbereichs nur ein mattorange beleuchteter Flur. Ein Durchgang ist mit Plastikfolie abgehängt, und irgendwo flackert Licht. Sie späht durch die Folie. Vielleicht gibt Simba ja gerade eine Party? Sie muss zurück ins Bett, sonst ist sie morgen zu müde. Sarita schiebt die Folie beiseite und geht auf Zehenspitzen weiter.

Plötzlich fallen ihr lauter gruselige Geschichten ein: die mit den Monstern, die sich so schrecklich vor einer Maus fürchteten. Und die von dem Ungeheuer im dunklen Zimmer, dessen funkelnde Augen am Ende gar nichts Schlimmes waren, sondern nur Kätzchen.

Eigentlich will sie nicht an diese Geschichten denken. Viel lieber wäre sie wieder zurück im Bett. Den Weg weiß sie noch, doch ohne Simba mag sie nicht wieder hinaufgehen. Sie wird sie holen und dann sofort umkehren.

Caity sagt, Mommy passt immer auf sie auf.

Immer dem Flackern nach durchquert sie den kalten Raum, vorbei an glänzenden Schränken aus Metall. Sie fasst sich ein Herz, geht um die nächste Ecke und steht in einem Badezimmer. Eine Taschenlampe ist das, was da so flackert – dort auf dem Fußboden. Einen Moment lang ist sie aus, und Sarita will schon weglaufen, weiß aber nicht, wohin. Unsicher bleibt sie in der Tür stehen.

Da geht das Licht wieder an, und sie erkennt etwas Zerknautschtes neben der Badewanne. Wie ein Haufen Klamotten und Stiefel sieht es aus. Sie wagt sich noch zwei Schritte vor. Nein, es sieht eher aus, als würde dort jemand schlafen. Als sie sich noch näher herantraut, geht die Taschenlampe wieder aus und wieder an, und sie erkennt einen Mann in einem rot karierten Hemd. Sie ist erleichtert, dass noch jemand hier ist. Vielleicht kann der Mann ihr ja helfen, Simba zu finden.

Aber warum schläft er hier im Badezimmer?

»Hallo?«, sagt Sarita.

Der Mann antwortet nicht. Rührt sich nicht.

»Du, schläfst du? Hallo, Mister …«

Immer noch keine Antwort. Sie geht die letzten paar Schritte auf ihn zu. Um seinen Kopf herum ist es schmutzig. Eine dunkle Flüssigkeit, Farbe vielleicht oder Ketchup. Irgendwas stinkt. Wie Pipi. Wie rohes Fleisch.

»Hallo?«

Sarita weiß nicht, was sie tun soll. Irgendwas fließt ihr unter die Zehen. Sie blickt nach unten. Das klebrige Zeug hat sich bis zu ihren Füßen ausgebreitet.

Im selben Moment geht die Taschenlampe wieder aus, und sie steht im Dunkeln.

Sarita schreit, und das Geräusch zerreißt die schwere Luft.

1GINA

Den ganzen Vormittag lang hab ich die Wohnung geputzt, alle Oberflächen mit Desinfektionsmittel abgewischt, die Teppiche, die Polster und die völlig sinnlosen Vorhänge abgesaugt. Fenster gibt’s hier unten ohnehin keine und natürliches Licht ebenso wenig. An den Wänden sind bloß Bildschirme montiert. Eine Waldszene, ein schneebedeckter Berg, gleich daneben ein tropischer Strand. Mir wird schlecht davon.

Und überall sind Einbauschränke.

Dicke, frisch gewaschene Bettdecken und Einbauschränke. Eine richtige Reiche-Leute-Wohnung. Ich sollte mich darüber freuen – als wäre das hier eine Art Traumurlaub. Aber ich hab jetzt schon die Nase voll. Ich wünschte mir, wir könnten einfach wieder heimfahren. Ich wünschte mir, Daddy hätte diese Wohnung nie gekauft.

Momma hat sich verändert, als wir aus der Stadt in den Trailer auf Mr. Harbers Farm gezogen sind. Ich hab nie wirklich verstanden, wieso wir gehen mussten, aber es hatte wohl irgendwie damit zu tun, dass Brett wieder mal von der Schule geflogen war. Und Momma war sauer, als sie herausfand, dass Daddy ihr Erbe für diese Bude hier ausgegeben hatte statt für das Haus, von dem sie immer geträumt hatte. »Was sollen wir mit einer Wohnung, in der wir nur wohnen können, wenn die Welt untergeht?«, hat sie gesagt. Und geheult. »Jetzt, Cam? Was ist mit jetzt?« Normalerweise erhebt sie gegen Daddy nicht die Stimme, und ihm gefiel das gar nicht. Aber natürlich wusste sie genauso gut wie er, dass es so nicht weitergehen konnte, und überspielte von da an ihren Kummer mit Gebeten.

Als wir im Sanctum ankamen, sah sie so müde aus, dass ich ihr anbot, sauber zu machen, während sie sich ausruht. »Bist du dir sicher, Liebling?«, fragte sie, noch während sie sich hinlegte und zudeckte. »Kommst du zurecht? Mit ihm?« Ja, natürlich, hab ich geantwortet. »Wenn du Angst hast, komm einfach zu mir, ja?«

»Klar, Momma.«

Ich spüle und trockne das Geschirr ab – brandneue Teller, Gläser und Tassen, großes Kochgeschirr und glänzendes Besteck aus Edelstahl – und wische die Regalböden aus, bevor ich alles wieder einräume.

»Vergiss die Griffe nicht, Gina«, ermahnt mich Daddy. »Muss alles blitzblank werden. Wir wollen uns schließlich keine Mexikanerbazillen einfangen, was?« Er sagt das, um mich einzubeziehen, als Witz, über den wir zusammen lachen könnten, und auch wenn er mich wie ein Kind behandelt, weiß ich es zu schätzen. Hier drinnen müssen wir ein Team sein, sogar noch mehr als auf der Farm.

»Bestimmt nicht, Daddy.«

Daddy und Brett machen keine Anstalten, mir zu helfen. Sie sitzen einfach am Frühstückstisch, trinken Kaffee, futtern Sandwiches und reden über Politik und Football.

»Glaubst du, wir sind rechtzeitig zum Saisonstart wieder zurück, Dad?«, fragt Brett. Vor ihm auf dem Tisch liegt eine M1911, und er wippt nervös mit dem Knie, weil Mr. Fuller gesagt hat, wir sollen ihm unsere Waffen aushändigen. Daddy war damit einverstanden, dass Mr. Fuller sie später, wenn wir uns eingerichtet haben, in den Safe legt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Brett da einfach so mitspielt. Einen Augenblick lang starre ich ihn an, will ihn dazu bringen, mich anzusehen, so wie ich es in den letzten zwei Jahren immer wieder versucht und mir dabei gewünscht habe, dass er sich erinnert, wer ich bin – seine Zwillingsschwester –, obwohl er selbst nicht mehr derselbe ist und trotz allem, was vor zwei Jahren passiert ist. Früher waren wir ein Herz und eine Seele, konnten praktisch die Gedanken des anderen lesen. Aber er dreht sich nicht mal um. »Die Testspiele haben gerade angefangen, aber vielleicht …«

Daddy sieht ihn stirnrunzelnd an und atmet tief durch. »Ich bin mir nicht mal sicher, ob’s überhaupt eine Saison geben wird. Wenn wir zurückkommen, wird alles anders sein – wir haben es hier nicht bloß mit irgendeiner Allerweltsgrippe zu tun. Die Dinge verändern sich. In den nächsten Wochen bricht da draußen alles zusammen – Plünderungen, Aufstände, Zerstörung. Dann wird das Kriegsrecht verhängt. Das wird sich bis in die einfachste Infrastruktur auswirken. Wenn wir hier wieder raus sind, müssen wir dort oben alles neu aufbauen.« Daddys Stimme wird tiefer und lauter, wie wenn er mit seinen Freunden über Politik spricht. »Aber wir sitzen das aus, und dann sind wir stark genug und bereit, unseren Platz in der neuen Weltordnung einzunehmen.« Brett nickt. »Allerdings wird es erst noch viel schlimmer werden, bevor es wieder aufwärtsgeht. Aber es wird ganz bestimmt wieder besser.«

»Daran sind nur die Schlitzaugen schuld«, sagt Brett. »Die haben’s nicht anders verdient.«

»Ja. Aber du siehst ja, wie schnell sich das Virus nach Amerika ausbreitet. Ein heimtückischer Angriff ist das, generalstabsmäßig geplant. Und wir kriegen das ab – und zwar so richtig. Viel schlimmer als die. Wir sind das Ziel.«

»Aber wieso sterben dann die Leute bei denen, Daddy?«, frage ich zögerlich und so höflich wie nur möglich, damit er nicht denkt, ich will ihm widersprechen.

Daddy zuckt mit den Schultern. »Bestimmt ein Versehen. Vielleicht ist da irgendeine Ampulle runtergefallen.«

»Oder sie machen Tests mit ihren eigenen Leuten«, meint Brett. »Würde den Schlitzaugen ähnlich sehen, Dad.« Als wüsste er Bescheid. Seit einer Weile sagt Brett zu Daddy »Dad«, ist mir aufgefallen. Und diskutiert mit ihm wie mit einem Kumpel auf der Schießanlage.

»Ein Gegenmittel gibt’s jedenfalls frühestens in ein paar Monaten«, erwidert Daddy. »Genau darauf haben wir uns vorbereitet. All das hier war nicht umsonst.«

Ich will ihn schon fragen, wieso Brett und er die Pferde erschießen mussten, lasse es dann aber bleiben. Er würde mich nur anschreien. Und ich weiß sowieso, was er sagen würde. Hättest du gewollt, dass sie verhungern, Gina? Oder dass sie jemand umbringt und auffrisst, während wir weg sind? Hättest du das mit deinem Gewissen vereinbaren können?

Ich steige auf die kleine Küchenleiter, um einen Stapel großer Teller in den Schrank über dem Herd zu schieben, und stütze mich dabei kurz an der Schranktür ab – nur ganz leicht, ehrlich, ich fasse sie kaum an. Trotzdem rutscht die obere Angel raus, die Tür kracht mir entgegen, und ich zucke weg. Der oberste Teller kippt vom Stapel und zerspringt mit einem gewaltigen Klirren auf der steinernen Arbeitsplatte. Ich schaffe es gerade so, die übrigen Teller in den Schrank zu bugsieren, bevor ich zittrig von der Leiter steige. Noch bevor Daddy losbrüllt, kauere ich auf den Knien und sammle die Scherben auf.

»Pass doch auf«, bellt er, kommt rüber und inspiziert die Schranktür. »Jetzt schau dir das an!«

»Entschuldigung«, sage ich und mache mich ganz klein. Ich weiß schon, dass er nur wegen des Geräuschs erschrocken ist. Die Wut wird genauso schnell verrauchen, wie sie aufgeflammt ist, aber bis dahin bleibe ich lieber auf Abstand.

Momma kommt aus dem Schlafzimmer, wirft Brett und Daddy einen fragenden Blick zu und marschiert dann auf mich zu. »Was hast du denn jetzt schon wieder angestellt?«

Ich sage nichts. Vielen Dank für die Hilfe, Momma. Vom Boden aus blicke ich rüber zu Brett, der immer noch vollkommen ungerührt auf seinem Stuhl sitzt. Vor noch gar nicht allzu langer Zeit wäre er mir zu Hilfe geeilt. Jetzt schaut er einfach weg.

Später gehen Daddy und Brett rauf, um mit Mr. Fuller den Zaun zu überprüfen. Daddy ist ziemlich stolz darauf, dass wir als Erste da waren, das sehe ich ihm an. Planung ist das halbe Leben, sagt er immer. Momma schläft wieder, in ihrem Zimmer. Das Essen ist fertig, alles ist sauber, Daddy hat den Schrank repariert. Die Rattenkötel, die ich beim Putzen oben auf den Schränken gefunden habe, erwähne ich lieber nicht. Er würde daraus nur wieder mir einen Strick drehen.

Die Pferde gehen mir einfach nicht aus dem Kopf. Reggies riesengroße Augen und Dwights scheckige Flanken, die an Chocolate-Chip-Eis erinnerten. Um mich abzulenken, blättere ich noch mal durch die Willkommensbroschüre auf der Küchentheke. »Herzlich willkommen im Sanctum! Fühlen Sie sich rundum sicher in Ihrer persönlichen Survival-Luxuswohnung.« Als wir gestern ankamen, redete Mr. Fuller in einem fort davon, wie das Sanctum sich selbst versorgen könnte, erzählte von dem Gemüse, das hier unter künstlichem Licht angebaut, und von der Komposttoilette im Keller, aus der Dünger für die Pflanzen gewonnen würde. Irgendwie finde ich das eklig. Andererseits haben wir zu Hause auch Kuhmist genommen. Sogar einen Hühnerstall gibt’s dort unten, und Mr. Fuller hat vorgeschlagen, ich könnte ihm ja mit den Hühnern helfen. Ich hab Daddy noch nicht gefragt, aber ich hoffe, er erlaubt es mir. So hätte ich eine Ausrede, ab und zu mal aus der Wohnung zu kommen. Echt unfair: Nur weil Brett ein Junge ist, darf er jederzeit raus und überall hingehen, und ich muss immer erst fragen. Brett hat versprochen, später mit mir zum Pool zu gehen, aber warum sollte ich so lange warten? Falls Momma aufwacht, kommt sie auch mal kurz allein zurecht.

Bevor ich den Mut verliere, öffne ich die Wohnungstür einen Spaltbreit – die Angeln quietschen nicht wie in unserem Trailer – und schlüpfe hinaus auf den stockdunklen Flur. Man würde nie glauben, dass gerade Mittag ist. Im Sanctum herrscht immer tiefste Nacht. Als ich die Tür schließe und der Bewegungssensor mich entdeckt, geht das Licht an.

Probehalber lege ich den Daumen auf das Bedienfeld vor der Tür. Die Tür klickt und gibt nach. So weiß ich wenigstens, dass ich – falls nötig – wieder reinkomme.

Plötzlich höre ich ein Schlurfen. »Hallo?«, flüstere ich und halte die Luft an. Nichts – außer dem Sog der Klimaanlage. Auf dem Flur ist es kälter als in der Wohnung. Ich kriege Gänsehaut auf den Armen – hätte wohl besser einen Pulli mitnehmen sollen.

Unsere Wohnung liegt im dritten Untergeschoss – Pool und Fitnessraum sind unten im siebten. Der Aufzug ist mit Brettern vernagelt, also steuere ich auf Zehenspitzen das Treppenhaus an. Als ich die Tür aufdrücke und über die Schwelle trete, springt auch dort Licht an. Der blanke Beton ist kalt. Der Zugang zur nächsten Ebene sieht genauso aus wie unserer. Schnell gehe ich runter bis zum Sechsten, wo noch eine Wohnung und die Krankenstation eingerichtet werden sollten. Mr. Fuller meinte aber, die wären noch nicht fertig. Ich zögere kurz, bis der nächste Bewegungsmelder die Schwärze unter mir vertreibt.

Dann öffne ich die Tür zum Sechsten einen Spaltbreit und spähe in den Flur. Nur die untere Hälfte der Wand ist gestrichen, die Türen sind mit dicker Folie abgehängt. Ein Scheppern erschreckt mich, und ich weiche zurück ins Treppenhaus. Die Tür fällt quietschend zu. Es klang, als wäre es von hinter der Plastikfolie gekommen, aber das kann eigentlich nicht sein. Schließlich meinte Mr. Fuller, außer uns sei noch niemand hier.

2JAE

Zeit zu sterben, Bitch.

Jae duckt sich hinter eine Säule, verschmilzt mit den Schatten. Die Hexenmeisterin hat endlich all ihre defensiven Cooldowns aufgebraucht – das wird womöglich seine einzige Chance. Doch als er sie gerade mit einem Nierenhieb ausknocken will, erscheint auf dem Bildschirm plötzlich die Log-in-Maske. »IHRE VERBINDUNG ZUM SERVER WURDE UNTERBROCHEN.«

»Scheiße!«

»Jae!« Über die Küchentheke hinweg sieht seine Mutter ihn verärgert an. »Du weißt, was ich von dieser Gangstersprache halte.«

Normalerweise macht sie ihm nie solchen Stress. »’tschuldigung, Moms, aber das WLAN hier ist echt superlahm. Ich dachte, der Laden hätte welches mit extragroßer Reichweite.« Nicht mal in seinem Zimmer hat er Empfang. Also musste er den Rechner auf der Küchentheke aufbauen, direkt vor der Nase seiner Eltern.

Seine Mutter seufzt. »Kein Grund für solche Ausdrücke. Außerdem machst du dir noch die Augen kaputt. Seit wir hier sind, sitzt du nur noch vor diesem Spiel.«

»Meine Augen sind okay, Moms. Hundert Prozent Sehschärfe.«

»Greg meinte, es gibt hier noch ein paar Teenager. Willst du nicht mal nachsehen?«

»Und wenn die scheiße sind?«

»Jae!«

Über die Kühltasche hinweg, die er Moms gerade auszupacken hilft, zwinkert sein Dad ihm zu.

»Das hab ich gesehen, Yoo-jin«, empört sich seine Mutter, doch sie tut es mit einem Lächeln.

Dad nimmt ihre Hand und küsst sie. Immer dieses Rumgeturtel. Früher mochte Jae diese ständigen Liebesbekundungen ja ganz gern, aber dann, in der sechsten Klasse − als Dad die Wohnung noch öfter als einmal im Monat verließ −, hörte er irgendwann, wie irgend so ein Arsch aus einer höheren Jahrgangsstufe beim Anblick seiner Eltern loskicherte und sagte: »Ey, da drüben macht Moby Dick mit Jackie Chan rum!« Er wird immer noch puterrot, wenn er daran denkt.

Als er sich wieder einloggt, schlägt sein Magen einen Purzelbaum. Scruffy ist online! Endlich! Schon länger versucht er, den Mut aufzubringen, sie zu fragen, ob sie vielleicht mal mit ihm skypen oder über Viber quatschen will, aber noch bringt er das nicht fertig. Er tippt eine Nachricht.

>Wo hast du gesteckt, Scruff? Hast du meine Nachricht gestern gekriegt?<

>Hey, Jae. Hab geschlafen. Alles cool?<

>Definiere cool.<

>Hab gehört, dass das Virus jetzt auch in Amerika ist. Hab mir Sorgen um dich gemacht.<

Mit einem Mal wird es Jae warm. >Danke. Könnte angeblich bald an der Westküste sein.<

>Hast du die Bilder mit den Leichensäcken aus Asien gesehen? Totaler Mindfuck ☺<

>Hab ich gesehen, ja.<

Das stimmt nicht ganz. Die Bilder auf CNN gestern Abend hat Jae nur flüchtig wahrgenommen, und von Reddit hält er sich zurzeit fern. Er will das nicht sehen. Verwandte hat er in Korea zwar keine mehr – Dads Eltern sind schon vor Jahren gestorben, nachdem die Familie nach Kanada ausgewandert und Dad mit Moms zusammengekommen war –, aber bei dem Gedanken an all die todkranken Menschen fühlt er sich trotzdem irgendwie leer.

>Und wie ist der Bunker?<

>Schon ok.<

>Jetzt sei kein Langweiler! Will mehr hören!<

>Stell dir nen verbuddelten Luxuswohnblock vor. Mehr ist das eigentlich nicht.<

>MEHR DETAILS!<

>Okaaaay … Von außen sieht man gar nix – bloß die Einstiegsluke, die aussieht wie die Tür von nem Safe (lame) und eine Belüftungsanlage. LED-Bildschirme statt Fenstern (lame), U-Boot-Türen (ultralame), biometrische Schlösser (halbwegs cool), Möchtegern-Luxusdeko. Ach so, und es gibt auch einen Aufenthaltsraum, einen Fitnessraum und einen Pool, hab ich allerdings noch nicht ausgecheckt. Aber den Kontrollraum solltest du mal sehen. Überwachungsmonitore an der ganzen Wand, echt paranoider Securityscheiß. Als würde hier irgendwer einbrechen. Wir sind meilenweit von der Zivilisation entfernt. Mitten in Maine. Nichts als Wald und Wiesen weit und breit. Bisschen wie Mittelerde LOL<

Er zögert kurz und löscht das LOL wieder. Wie viele Gamer ist Scruff ein echter Grammatiknazi und stresst bei Chatsprache und schlechter Rechtschreibung gern rum.

>Wie weit unten bist du?<

>Ca. 15 Meter.<

>Kannst du mir Bilder schicken?<

>Ja, klar. Schau später nach.<

>Und wie lang musst du dableiben?<

>Kein Plan. Meine Leute haben ziemlichen Schiss, auch wenn sie tun, als wären wir im Urlaub.<

>Schon die Nachbarn kennengelernt?<

>Bis jetzt ist nur eine andere Familie da. Laut Greg (der Typ, der den Laden hier leitet) sind aber noch mehr unterwegs. Garantiert alles paranoide Survival-Spinner.<

>REICHE paranoide Survival-Spinner.<

So wie Dad, denkt Jae und schämt sich sofort für den kleinen Verrat. Als er mitanhörte, wie sein Vater versuchte, Moms eine Survival-Luxuswohnung in Maine für anderthalb Millionen schmackhaft zu machen, hielt Jae das Ganze für einen Witz. Gut, Dad hatte sich seit ein paar Jahren immer mehr vor dem »unaufhaltsamen Zusammenbruch der westlichen Zivilisation« gefürchtet, aber Jae hatte das als eine seiner unzähligen Spinnereien und Ängste verbucht. Genau wie seinen Unwillen, die Wohnung zu verlassen, wenn es nicht unbedingt nötig war. Oder den Panikraum, den er im Jahr zuvor hinter dem Gästezimmer hatte einbauen lassen, den Vorratsraum voller Konserven, den Jae und seine Mutter scherzhaft »Apokalypsekabuff« genannt hatten. Moms hat nicht gelacht. Und sie hat Dad auch nicht mehr widersprochen. Schon seit einer Weile hat Jae das Gefühl, dass die Beziehung seiner Eltern nicht mehr richtig gesund ist. Moms lässt Dad den ganzen Survival-Mist durchgehen, und er nervt sie nicht mehr wegen ihrer Sara-Lee-Kirschkäsekuchen-Sucht, egal wie sehr die ihrer Gesundheit schadet.

Er wechselt das Thema.

>Was ist bei dir so los, Scruffs?<

Das WLAN hängt schon wieder. Scruffys nächste Nachricht erscheint erst nach fast zwanzig Sekunden.

>Bisher keine Fälle in England. Aber im Fernsehen zeigen sie schon, was man tun soll, wenn jemand krank wird. Gruselig. Vielleicht wird die Schule ’ne Weile geschlossen, also: Yay!<

Jae hat Bilder von Scruffys Schule auf Facebook gesehen – eine Mädchen-Kaderschmiede außerhalb von London. So bescheuert es klingen mag: Er träumt davon, sie nach der Highschool zu besuchen. Zuerst wird er natürlich ein paar Pfund abspecken müssen – sein Profilbild ist schon ein Jahr alt, damals hatte er noch keine Hängebacken –, aber er malt sich hin und wieder aus, wie er auf irgendeinem arschgeilen Motorrad an ihrer Schule vorfährt und sie dort rausholt. Sie könnten durch Europa touren, vielleicht Paris erkunden. Das wäre schon ziemlich cool.

>Moment. Muss weg.<

Scruffy ist offline, bevor er antworten kann. Er öffnet sein Dropbox-Tagebuch und überfliegt den gestrigen Eintrag. Darauf zurückzublicken, was er am Vortag getan oder gedacht hat, wühlt ihn immer ein bisschen auf. Manchmal verfällt er beim Schreiben in eine Art Trance und erinnert sich später kaum mehr, was er geschrieben hat. Die Aufzeichnungen vom Vortag sind vage, eigentlich nur zwei Absätze über Scruffys Arenawertung. Über das richtige Leben steht nichts drin. Trägt er später nach; jetzt ist er nicht in Stimmung. Außerdem könnte er nicht mit Sicherheit sagen, ob das alles überhaupt schon richtig bei ihm angekommen ist. Klar, er hat die Bilder gesehen, und die Vorstellung, die Szenen aus Seoul und Tokio könnten sich hier wiederholen, macht ihm Angst. Aber als sie gestern hierherfuhren, war draußen ein ganz normaler Herbsttag. Ganz ohne Leichen auf der Straße oder dergleichen. Wer weiß, wie ernst es überhaupt wird. Vielleicht breitet es sich gar nicht so weit aus. Scruffy ist immer noch offline, und er hat keine Lust, sich ins Spiel einzuloggen, nur um wieder getrennt zu werden. Vielleicht sollte er mal checken, ob der Empfang im Aufenthaltsraum besser ist.

Er schiebt den Lenovo in seinen Rucksack. »Okay, ihr habt gewonnen. Ich bin weg.«

Seine Mutter lächelt gequält. Ihr Gesicht ist fleckig und aufgedunsen. Für eine Medizinerin geht sie ziemlich lax mit ihrer Gesundheit um; richtig fit sah sie schon lange nicht mehr aus, und sie hat dieses Jahr bestimmt schon zehn Kilo zugelegt.

»Verlauf dich nicht«, ruft Jaes Dad ihm nach. »Die Anlage ist ziemlich groß.« Jae sieht ihm an, dass er seine Enttäuschung über das Sanctum zu verbergen sucht. Es ist noch nicht mal halb auf dem Stand, den die Website versprochen hat.

Jae tritt hinaus auf den Flur. Nur eine Sekunde später reagieren die Bewegungsmelder, und das Licht geht an. Er fröstelt bei dem Gedanken, dass sie bei einem Stromausfall in schwärzester Dunkelheit sitzen könnten. Er kramt sein iPhone raus, ruft einen alten Song von Azealia Banks auf und stapft mit den Lyrics von »212« auf den Lippen die Treppe hoch. Alles stinkt nach Farbe und frischem Beton. Der Geruch hat ihn immer schon an Pisse erinnert.

Vorsichtig betritt er den Aufenthaltsraum. Keiner da. Erleichtert atmet er auf. Hier sieht es ein bisschen aus wie in der Lobby eines Mittelklassehotels: Couchgarnituren, eine lange, von hinten angestrahlte Bar, die Videoaufnahme eines Wasserfalls als Wandprojektion. Der Broschüre zufolge helfen solche Bilder – zusammen mit den hohen Decken, den LED-Fake-Fenstern und dem sorgfältig regulierten Kunstlicht – gegen Klaustrophobie. Jae drückt davon nur die Blase.

Er geht weiter zum TV- und Entertainmentbereich. Der Lenovo hat fast keinen Saft mehr. Bevor er raiden gehen kann, muss er dringend den Akku laden. Jemand hat den Fernseher angelassen. Der Ton ist aus, aber der Fox-News-Ticker scheint trotzdem zu schreien: »MEHRERE BESTÄTIGTE AOBA-FÄLLE IN L. A., SAN FRANCISCO UND SEATTLE. WHO RUFT MEDIZINISCHEN NOTSTAND AUS, ERKLÄRT VIRUSEPIDEMIE FÜR ›POTENZIELL UNKONTROLLIERBAR‹. DIE BEVÖLKERUNG IST DRINGEND AUFGERUFEN, ZU HAUSE ZU BLEIBEN.« Dazu Bilder von Männern und Frauen in weißen Overalls, die sich mit Atemmasken in ein Flugzeug drängeln. Ein schreiendes Kind wird aus einem Pkw gezogen.

Plötzlich hört Jae hinter sich eine Stimme. Greg kommt mit einem Satellitentelefon am Ohr aus dem Kontrollraum. »Die Teile sollten letzte Woche da sein! Ich hab mich darauf verlassen, dass …« In diesem Augenblick entdeckt er Jae und verstummt. »Ich rufe Sie zurück.« Dann setzt er schnell ein Grinsen auf, aber Jae kann er nichts vormachen. Das war offensichtlich ein schwieriges Gespräch. »Hey, Jae. Lebst du dich hier gut ein?«

»Klar.«

Greg blickt auf den Bildschirm. »Sieht aus, als würde da richtig was auf uns zukommen.«

Jae zuckt mit den Schultern. All diese paranoiden Prepper – ja, auch sein Dad – haben tatsächlich recht behalten: Der große Tag, auf den sie sich alle so lange vorbereitet haben, ist endlich da.

»Gut, dass ihr hier seid, Jae«, fährt Greg fort. »Hier drin kann euch nichts passieren.« Ein Hauch Unaufrichtigkeit hat sich in seine Stimme geschlichen. Als würde er selbst nicht recht glauben, was er sagt. »Schon die Guthrie-Kids kennengelernt?«

»Nee.«

»Ist doch total super für dich, dass du hier mit Gleichaltrigen abhängen kannst. Die sind gut drauf – ihr versteht euch bestimmt.«

»Ja, Hammer.«

Es folgt eine leicht peinliche Gesprächspause, in der Jae sich für noch mehr Erwachsener-macht-auf-Teeniekumpel-Konversation rüstet.

Greg blickt auf sein Handy. »Schon den Pool ausgecheckt?«

»Nein.«

»Solltest du mal machen.«

»Okay.« Er hat eigentlich echt keine Lust, sich acht Stockwerke oder so die Treppe runterzuschleppen – als Greg ihnen die Wohnung zeigte, ist er auch damit rausgerückt, dass der Fahrstuhl nicht funktioniert –, versteht aber den Wink und trottet in Richtung Treppenhaus. Greg reckt den Daumen in die Luft.

Je tiefer er kommt, desto kälter wird die Luft, und Jae versucht zu verdrängen, wie dieser ganze Beton bei einem Erdbeben auf ihn herunterkrachen würde.

Kurz bleibt er stehen, um einen abgehängten Durchgang zu fotografieren, und tippt:

>Schau dir das an, Scruff. Ich bin in einer Real-Life-Ausgabe von Asylum.<

Scheiße, kein Empfang. Dann eben später.

Und da auf einmal, allein in diesem Betonkasten, überkommt ihn echte Panik. Er geht schneller, erreicht atemlos den Siebten. Mit der Schulter drückt er die Tür auf und betritt einen weitläufigen Raum: in der Mitte ein Schwimmbecken, drumherum eine bunt zusammengewürfelte Sammlung von Fitnessgeräten. Zwei Kids – ein Mädchen mit langem schwarzem Haar und ein kräftig gebauter Junge – stehen auf dem kleinen Basketballfeld in der gegenüberliegenden Ecke rum. Die Tür schlägt hinter Jae zu, und die beiden verstummen. Jaes Eingeweide ziehen sich zusammen. Er ist nicht sozial gestört oder so, aber neue Leute kennenzulernen macht ihn jedes Mal nervös. Vermutlich hat er das von seinem Dad.

»Hi«, sagt das Mädchen. Hübsch. Schlank und etwas kleiner als er. Für ihr Outfit würden die Hipster an seiner Schule vermutlich töten – doch sie scheint das Micky-Maus-Shirt und die Mom-Jeans vollkommen ohne Ironie zu tragen. Der Typ ist eine andere Baustelle. Er wirkt ein wenig älter, hat einen Bürstenhaarschnitt und eine Stupsnase, und selbst seine Muskeln scheinen noch Muskeln zu haben.

»Hi«, antwortet Jae.

Der Junge taxiert Jae ausdruckslos von Kopf bis Fuß und schnappt sich einen Basketball aus dem Eimer.

Das Mädchen wischt sich die Hände an der Jeans ab. »Bist du gerade erst angekommen?«

»Vor ein paar Stunden.«

»Cool. Ich bin Gina Guthrie. Das ist mein Bruder Brett.«

Brett. So sieht er aus. Butch würde auch passen.

»Ich heiße Jae-lin, aber ihr könnt mich Jae nennen.« Das Mädchen scharrt mit dem Fuß über den Boden und nickt. Jae will was sagen, irgendwas. »Seit wann seid ihr denn hier?«

»Seit gestern.«

»Cool. Und wie findet ihr’s so?«

Gina nestelt an ihrem Haar rum und zuckt mit den Schultern. »Schon okay.«

»Wie jetzt? Du erzählst doch die ganze Zeit, wie toll’s hier ist. Als wärst du im Hotel oder so«, blafft Brett sie an.

»Stimmt doch gar nicht!«, entgegnet Gina. »Es ist bloß alles so … neu.«

»Die meisten Hotels, die ich kenne, haben Fenster. Und ein Dach«, sagt Jae und hofft, dass er sich mit dieser Bemerkung nicht zum Deppen gemacht hat.

Brett rümpft die Nase. »Wo kommst du her, Jae-Jae?«

»Aus Vancouver. Aber wir sind letztes Jahr nach Boston gezogen.«

Brett prellt den Basketball auf. »Nein, ich meine: Wo kommst du eigentlich her?«

Ist dieser Typ wirklich so beschränkt, oder verarscht er ihn nur? »Wie gesagt … aus Kanada.«

»Bist du ein Chinese?«

Jae verzieht keine Miene. Alter, ist das dein Ernst? Mit so richtig lupenreinem Rassismus hatte er bisher nie zu tun, bloß mit dem üblichen Mist, den Trolls in den Foren zu World of Warcraft, aber damit kam er klar. »Mein Dad wurde in Korea geboren.«

Der Typ wirft auf den Korb, verfehlt ihn aber. Jae muss sich ein Grinsen verkneifen.

»’ne Menge Tote da drüben.«

»Ich weiß.« Zeit zu gehen. »War cool, euch kennenzulernen. Ich geh besser mal wieder und …«

»Ach, Jae-Jae, jetzt sei doch nicht so«, feixt Brett. »Bleib hier, wirf ein paar Körbe mit uns.« Er versucht es noch einmal. Auch diesmal geht der Ball daneben.

»Danke, schon okay.«

»Wie, hast du Angst zu verlieren?«

Hinter Jae geht eine Tür auf. Er dreht sich um und sieht einen Mann hereinkommen. »Gina, es ist Zeit für …« Als der Mann Jae sieht, bleibt er abrupt stehen. Guthrie senior, keine Frage. Die gleichen harten blauen Augen. Die gleiche Mit-mir-ist-nicht-zu-spaßen-Allüre. Tarnhosen. Ein Armeemesser am Gürtel, als hielte er sich für Walker Texas Ranger oder so.

Gina zupft an ihrer Jeans. »Daddy, das ist Jae. Seine Familie ist heute angekommen.«

»Soso.«

»Freut mich, Sie kennenzulernen«, sagt Jae.

Wie ein Laserstrahl bohrt sich Guthrie seniors Blick in Jaes Augen. »Welche Wohnung?«

»2B.«

»Eine von denen mit drei Schlafzimmern?«

»Glaub schon …« Jae muss sich zusammenreißen, um dem Blick des Mannes standzuhalten.

Endlich wendet Guthrie sich wieder an Gina. »Gina, geh zurück nach oben.«

»Aber Daddy, du hast doch gesagt, ich darf …«

»Los, ab nach Hause.«

Sie wirft Jae einen schüchternen Blick zu und wird rot. So richtig mit glühenden Wangen. Guthrie senior nickt Jae knapp zu und marschiert hinter ihr her.

Jae hat überhaupt keine Lust, mit Psycho Boy allein zu bleiben, aber wenn er sofort geht, steht er da wie eine totale Memme. Wer weiß, wie lange sie hier unten zusammen feststecken werden? Irgendwie muss er mit ihm auskommen. Vielleicht ist Bretts Psychonummer ja bloß Show. »Ähm, tja, also, Brett. Wo bist …«

»Fang!«, ruft Brett und schleudert Jae den Ball mit voller Wucht gegen den Kopf. Jae will sich noch ducken, doch der Ball knallt ihm auf die Nase. Gerade noch kann er verhindern, dass seine Laptoptasche auf den Boden kracht. Der Schmerz breitet sich aus, und er schnieft Blut hoch.

»Was sollte das denn?«

Brett blickt ihn mit Unschuldsmiene an. »Ich hab doch gesagt, du sollst fangen.«

Körperlich hat Jae gegen den Kerl keine Chance. Brett wiegt locker zwanzig, dreißig Kilo mehr als er. Zum ersten Mal bereut er, sein Ninjutsu-Training aufgegeben zu haben. Aber die Videospiele waren schon schlimm genug – er wollte nicht zu einem kompletten Klischee-Asiaten verkommen. »Ja, schon klar«, murmelt er. Blut rinnt ihm über die Oberlippe. Mit gesenktem Kopf stapft er zur Tür, begleitet von Bretts Gelächter.

Das war nur der Anfang. So viel ist sicher.

3CAIT

Irgendwas stimmt nicht. Der Rückstau auf dem Flughafenzubringer ist zu lang. Tyson trommelt auf dem Lenkrad herum und seufzt. Falls ich noch nicht gemerkt haben sollte, dass er angefressen ist. Als wäre das alles meine Schuld.

Ich hätte liebend gern ein Taxi genommen, aber Sarita wollte unbedingt mit zum Flughafen und mich verabschieden. So muss ich Tysons Griesgrämigkeit jetzt noch länger ertragen.

Die Autokolonne kriecht im Schneckentempo vorwärts. Tyson fährt an, macht sich ein boshaftes Spiel daraus, dem Cadillac vor uns auf die Pelle zu rücken. Der wasserstoffblonde Fahrer wirft ihm gereizte Blicke im Rückspiegel zu.

Endlich erreichen wir das Terminal. Und sehen die Anzeigetafeln: »ALLE FLÜGE BIS AUF WEITERES VERSCHOBEN.«

»Alle?«, frage ich. »Ich hab doch heute Morgen extra nachgesehen. JFK sollte angeflogen werden. Nur die Flüge von der Westküste waren abgesagt.«

»Verdammt!«, flucht Tyson.

Sarita blickt erschrocken auf, und ich tätschle ihr den Arm, als könnte das seine negative Ausstrahlung irgendwie neutralisieren. Aber innerlich macht sie mich krank. Ich will einfach nur noch nach Hause.

»Sch…« Tyson bremst sich. Er holt tief Luft, aber davon geht die Farbe in seinem Gesicht nicht weg. Zum Umkehren ist es jetzt zu spät. Dieser Stau ist eine Einbahnstraße, die einmal längs am Terminal entlangführt. Als wir das Gebäude passieren, sehe ich durch die Türen kurz das Gedränge in der Halle, das fieberhaft rot pulsierende Chaos der Anzeigetafeln. Ich lasse mein Fenster runter und winke einem der patrouillierenden Sicherheitsleute zu.

»Entschuldigung! Entschuldigen Sie!« Er dreht sich um, entdeckt mich auf dem Rücksitz und reckt fragend das Kinn. »Fallen wirklich alle Flüge aus?«, frage ich. »Ich muss nach New York, JFK. Der Flug sollte planmäßig gehen.« Als würde eine vernünftige Erklärung alles ändern.

In letzter Zeit machen die das ständig, sagen bei der geringsten Bedrohung Flüge ab. Mich können sie doch bestimmt durchlassen. Ich will ja nur nach Hause. Falle bestimmt keinem zur Last.

Er dreht sich weg, blickt die verstopfte Zufahrtsstraße rauf. »Gilt für den gesamten Luftverkehr, Ma’am.« Er lässt den Blick über die dicht an dicht stehenden Autos und ihre Insassen schweifen, wachsam, aufgeplustert.

Ich suche im Rückspiegel den Blickkontakt zu Tyson, aber der starrt bloß auf sein Handy. Der Wagen vor uns bewegt sich ein Stück, und Tyson schließt ohne hochzublicken zu ihm auf.

»Dann fliegst du doch nicht weg, Caity?«, fragt Sarita.

»Vielleicht noch nicht heute.« Ich will ihr zulächeln, aber es fühlt sich an, als läge ein Felsblock auf meiner Brust. Statt die wachsende Panik zu nähren, konzentriere ich mich darauf, mit dem Schrottbrowser auf meinem Smartphone die Telefonnummer der Fluglinie aufzurufen. Tyson knirscht mit den Zähnen, während wir hinter einem Lieferwagen her auf die Post Road kriechen. Als ich endlich durchkomme, meldet sich nur die monotone Computerstimme eines Anrufbeantworters: »Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht, wir rufen zurück.« Doch ein Pfeifton kommt nicht.

Tyson überholt über die durchgezogene Linie und fährt nach Norden in Richtung Interstate 95, während er irgendwas vor sich hin brummelt. Endlich hab ich die Website der Fluggesellschaft aufgerufen und erfahre dort, dass auch der Flug von JFK nach Johannesburg verschoben wurde. »Auf unbestimmte Zeit.« Panik befällt mich, und mir brennt die Haut. Das glaub ich nicht – ein tödliches Virus kommt auf uns zu, und ich kann hier nicht weg. In Afrika gibt es nichts als Verbrechen, Krankheit und Gewalt, heißt es immer, aber ich würde mich jetzt nirgends sicherer fühlen als daheim. Und mit einem Mal kommt mir Zuhause verdammt weit weg vor.

Ich hätte auf meine Freunde hören sollen, als die mich ausgelacht haben. »Au-pair? Ernsthaft? Nee, das ist nichts für dich, Cait!« Ich hätte es ernst nehmen sollen, obwohl mir das Ganze zu meiner eigenen Überraschung viel mehr lag als gedacht. Doch jetzt sind die sechs Monate um, und es wird Zeit, mein Leben weiterzuleben. Für Tyson zu arbeiten war nicht leicht – pissig, ständig im Büro, weder Zeit für die Bedürfnisse seiner Tochter noch für Trauer um seine Frau. Aber Sarita ist mir richtig ans Herz gewachsen. Ich fühle mich fast schon schuldig, aber ich weiß, dass Tyson jemanden finden wird, der besser auf sie aufpassen kann als ich.

»Komm, wir spielen Ninja Queens«, schlägt Sarita vor.

»Klar, los geht’s.«

Ich stutze, als Tyson an der Anschlussstelle zur I-95 vorbeifährt. »Du hast die Abfahrt verpasst.« Vielleicht fährt er direkt zum Büro, und ich soll Sarita entweder dort bespaßen oder sie allein wieder nach Hause bringen. So weit ist es also gekommen. Seit ich vergangene Woche gekündigt habe, haben wir kaum ein Wort gewechselt, und ich musste mich mit seinem passiv-aggressiven Verhalten rumschlagen. Ich verstehe ja, dass er keine Lust auf den Stress hat, ein neues Kindermädchen suchen zu müssen, aber ich hab meine eigenen Probleme. »Du bringst uns schon nach Hause, oder?«

»Bitte, Cait«, zischt er zurück.

Wir kommen am Dunkin’ Donuts Center vorbei. Mit Sarita hab ich dort mal Disney on Ice gesehen – und ja, wir haben auch Donuts gegessen. In die Stadt fahren wir offenbar nicht.

»Was soll das, Tyson? Bring uns nach Hause.«

Aber er fährt einfach weiter, auf der Überholspur, klemmt sich einem Typen mit Pferdeschwanz in einem Pick-up an die Stoßstange.

»Tyson, bitte dreh um. Das ist doch albern.« Zwischen den Vordersitzen hindurch packe ich ihn am Arm.

»Lass das«, fährt er mich an.

Sarita macht große Augen und fängt an zu weinen. Ich nehme ihre Hand und gebe mir alle Mühe, ihr aufmunternd zuzulächeln. »Wäre nett, wenn dein Daddy uns sagen würde, wo wir hinfahren, was?«

»Ja«, schnieft sie. »Sag’s uns, Daddy.«

»Wir, ähm, fahren zu Granma, okay?«, antwortet er.

»Bitte? Das hast du einfach mal so beschlossen?«

Er seufzt. »Ja. Ich meine, sie haben die Flüge ja nicht ohne Grund gestrichen. Außerhalb der Stadt ist es sicherer.«

»Glaubst du, es wird so schlimm? Meinst du nicht, die übertreiben bloß?«

»Hast du in letzter Zeit Nachrichten gesehen, Cait?«

Gestern Abend war ich mit Packen beschäftigt, also nein. Aber gestern Vormittag lief bei Good Morning America ein Bericht über die Epidemie in Asien. Dann wurden die Transpazifikflüge abgesagt. Ich hielt das für eine Vorsichtsmaßnahme. An eine unmittelbare Bedrohung hab ich nicht geglaubt. »Aber wie soll ich dann meinen Flug kriegen?«

»Du hast doch selbst gesehen, dass sämtliche Flieger am Boden bleiben.«

»Und wenn das Flugverbot aufgehoben wird?«

»Dann bring ich dich zurück.« Wieder seufzt er. »Hör mal, ich weiß, das ist jetzt vielleicht ein bisschen Hals über Kopf, aber ich halte es wirklich für das Beste.«

Das klang schon freundlicher. Ich lehne mich zurück und bin fürs Erste besänftigt.

»Was ist mit Klamotten für Sarita?«

»Mach dir da mal keine Sorgen.«

Erst einige Meilen weiter, als wir schon ziemlich weit draußen in der Pampa an Attleboro und am Manchester Pond vorbeifahren, entspannt er sich ein wenig. Der Verkehr lässt nach, und Tyson schaltet den Tempomat des Lexus ein. Erst letzten Monat sind wir zu ihrem vierten Geburtstag mit Sarita hier rausgefahren, aber es kommt mir vor, als wäre dieser Sommertag schon eine Ewigkeit her. Inzwischen färbt sich das Laub, und im Wasser spiegelt sich ein trister grauer Himmel.

Ich lege den Arm um Sarita, lehne mich zurück und sehe, wie draußen die unbekannte Landschaft an uns vorbeizieht. Ich denke an Zuhause. Die ganze Zeit über war meine Heimat nur einen Anruf oder Flug entfernt, aber jetzt, da wir immer tiefer in die Wildnis vordringen, kommt sie mir zusehends weiter weg vor. Vermutlich war es egoistisch, Mom und Megan so kurz nach Dads Tod allein zurückzulassen. Aber ich brauchte eine Auszeit, und Mom hatte dafür Verständnis. »Du hast getan, was du konntest, mein Schatz. Du warst da, für ihn und für mich. Geh nur, du hast dir ein bisschen Zeit für dich redlich verdient.« Ich hatte vor, den Sommer als Au-pair zu verbringen und dann heimzufliegen und wieder an die Uni zu gehen. Dass ich diese Zeit so genießen oder Sarita so sehr ins Herz schließen würde, war nicht geplant.

Den Kopf unbequem in ihrem Kindersitz zurückgelegt, ist Sarita endlich eingeschlafen. Tyson wirft einen Blick aufs Navi und biegt nach links in einen kaum sichtbaren Pfad ein, der quer durch einen Wald verläuft.

Bei einer Tank- und Pinkelpause in einem winzigen Dörfchen in New Hampshire hat Tyson im Tankstellenshop einige Dreierpacks Kindershirts und -jogginghosen sowie Knabberzeug gekauft. Seither habe ich ein mulmiges Gefühl. Die letzten Anzeichen von Zivilisation liegen bereits ein ganzes Stück hinter uns. Kann Saritas Großmutter wirklich so weit draußen wohnen? Die wenigen Fotos, die ich in Saritas Album von ihr gesehen habe, zeigen eine elegante Städterin mit traurigen Augen, vermutlich bei Tysons und Ranis Hochzeit. Dass jemand wie sie hier draußen lebt, kann ich mir kaum vorstellen. Die Gegend kann man nicht mal mehr als ländlich bezeichnen. Falls die Fluggesellschaft anruft und mitteilt, der Luftverkehr würde wieder aufgenommen und es gäbe einen neuen Termin für meinen Flug – wie sollen wir es da je rechtzeitig zurückschaffen?

»Ist es noch weit, Tyson?«

Ein Grunzen, das ebenso gut Ja wie Nein bedeuten könnte. Er beugt sich im Sitz vor und trommelt wieder auf dem Lenkrad rum.

»Tyson? Wo sind wir überhaupt?« Er antwortet nicht. »Hallo? Tyson?«

»Fast da«, sagt er tonlos.

Das war aber nicht die Frage.

Vor einem riesigen, mit Stacheldraht gespickten Maschendrahtzaun bremst Tyson ab. Dahinter kann ich eine kleine Lichtung ausmachen, in deren Mitte eine Art kleiner Betonklotz steht. Zwei Gräben mit Viehgattern queren die Straße, zwei schwarze, massive Metalltore versperren die Durchfahrt. Eine der Überwachungskameras auf dem Zaun dreht sich langsam zu uns herum. Ich hab ein ganz mieses Gefühl im Magen.

Von der plötzlichen Stille wird Sarita unruhig.

»Was ist das, Tyson?«, frage ich mit stockender Stimme. Die ganzen Sicherheitsmaßnahmen wirken, als wäre das hier eine Art groteskes Irrenhaus. Vielleicht ist es das ja auch … Vielleicht ist Rani gar nicht tot, wie er behauptet hat, sondern er hat sie hierhin abgeschoben. Oder noch schlimmer: Das ist ein Waisenhaus, und er will Sarita hierlassen.

Schluss mit dem Quatsch. Das ist doch lächerlich. Es gibt bestimmt eine vernünftige Erklärung.

»Tyson?« Ich krame mein Handy aus der Tasche – kein Empfang. Verdammt. »Tyson, ich muss meine Mutter noch mal anrufen. Nur um sicherzugehen, dass sie meine Nachricht wegen des Flugs bekommen hat.«

»Das kannst du machen, wenn wir drin sind.«

»Wo drin? Fahren wir jetzt doch nicht zu Saritas Großeltern?«

Keine Antwort. Sein Nacken glänzt vor Schweiß.

Die riesigen Tore schwingen langsam nach innen auf. Ich hätte am Flughafen meinen Koffer schnappen, aus dem Auto springen und allein mein Glück versuchen sollen.

Hinter dem Betonklotz parken zwei graue Pick-ups und ein schnittiger schwarzer Viertürer. Wir halten daneben, und als Tyson die Tür aufmacht, weht wundervoller, frischer Pinienduft herein. Tut gut, nach den letzten vier Stunden Luft aus der Klimaanlage.

In den Betonwürfel ist eine Luke eingelassen, die aussieht wie die übergroße Tür eines Safes. Sie steht offen, und Sonnenlicht blitzt auf der Metallverkleidung. Ein großer blonder Mann mit Wampe unter einem Holzfällerhemd kommt aus der Luke auf uns zu. »Hi, Tyson. Schön, Sie wiederzusehen.« Er gibt Tyson die Hand und lächelt mich an. »Das ist dann wohl Mrs. Gill …«

»Nein, nein«, korrigiert ihn Tyson. »Das ist Cait Sanford. Sie kümmert sich um meine Tochter − Sarita, auf dem Rücksitz.« Tyson starrt ins Leere. »Rani, ähm, ist im Mai von uns gegangen.«

»Oh. Das tut mir leid«, antwortet der Typ und legt Tyson die Hand auf die Schulter. »Ist bestimmt schwer für Sie.«

Ich komme mir vor wie in einem Albtraum, aus dem ich nicht aufwachen kann – oder noch schlimmer: als steckte ich in einer Discovery-Channel-Doku fest –, aber ich hoffe trotzdem, dass der Kerl die Frage stellt, die mir unter den Nägeln brennt, seit ich diesen Job angenommen habe. Was ist wirklich mit Rani passiert?

Tyson nickt. »Wie ich sehe, sind wir nicht die einzigen Angsthasen«, witzelt er gekünstelt. Themenwechsel sind seine Spezialität.

»Jepp«, antwortet der andere. »Eindeutige, unmittelbare Gefahr. Dafür sind wir da.« Er grinst wie ein Gebrauchtwagenhändler, aber das Selbstbewusstsein reicht nicht bis in seine Augen. Er kommt zu mir an die Hintertür. »Schön, Sie kennenzulernen, Cait. Ich bin Greg Fuller.« Er streckt mir die Hand hin, aber ich ignoriere sie.

Meine Angst ist mittlerweile in Wut umgeschlagen. »Zum letzten Mal, Tyson: Wo sind wir hier, verdammte Scheiße?« Bei dem Kraftausdruck zuckt Tyson zusammen. Gut so.

Sarita ist aufgewacht und betrachtet schlaftrunken ihre neue Umgebung. »Caity? Sind wir schon bei Granma?«

Greg blickt erst mich an, dann Tyson, dann wieder mich. »Sie sind in der besten Katastrophenschutzeinrichtung Neuenglands, Cait.« Er breitet die Arme aus. »Herzlich willkommen im Sanctum.«

Was zum Teufel … Ich gehe auf Tyson los, und mein Herz hämmert in der Brust. »Du bringst uns in einen … Bunker?«

Er hebt beide Hände. »Cait, du hast doch gesehen, was am Flughafen los war.«

»Du kannst mich doch nicht einfach so verschleppen!«

»Komm schon, Cait. Ich hatte das ja nicht geplant. Aber dein Flug ging eben nicht. Was hatte ich denn für eine Wahl? Sarita braucht dich. Ich brauche dich. Okay?«

»Nein, das ist nicht okay. Verdammte Scheiße« Einen zweiten Kraftausdruck verkneife ich mir lieber. Aber ich kann Sarita wirklich nicht mit ihm allein lassen. »Wie lang willst du denn hierbleiben?«

»Ma’am«, unterbricht Greg. »Ich garantiere Ihnen, Sie sind im Augenblick nirgends so sicher wie hier. Das Virus verbreitet sich rasend schnell, die Nachrichten sind voll davon.«

Tyson hatte das Autoradio nicht angeschaltet, also habe ich keine Ahnung, ob das stimmt. »Ist es wirklich so schlimm?«

»Jepp«, antwortet Greg fast fröhlich. »Wenn es uns so erwischt wie die Asiaten, und danach sieht es momentan aus, wollen Sie nirgendwo anders sein als hier.«

»Caity?«, jammert Sarita. »Caity, Strawb ist auf den Boden gefallen.« Ich gehe rüber auf ihre Seite des Autos.

»Ich verspreche dir, du sitzt im allerersten Flieger«, sagt Tyson. Keine Ahnung, ob er das ernst meint. Aber eine Wahl habe ich ohnehin nicht. Ich könnte einfach wegfahren, aber wohin? Und wenn das Virus sich zur Ostküste ausbreitet, bin ich hier wohl wirklich sicher.

Ein Rumms und ein Scharren lenken meinen Blick zur Luke. Ein grobschlächtiger Junge steigt heraus, gefolgt von einer älteren Version seiner selbst, beide rotgesichtig, fleischig und wieseläugig wie zwei Rugbystürmer.

Greg stellt sie uns als die Guthries vor, doch der Ältere – Cam – und Tyson sehen sich offensichtlich nicht zum ersten Mal.

»Hilf der Lady, Brett«, befiehlt Cam.

»Klar, Dad«, leiert der Junge. Er beäugt mich so schamlos von Kopf bis Fuß, dass es mir fast den Atem verschlägt. Ich spüre seine Körperwärme, rieche den Gestank von Dung und altem Schweiß. Sein hemmungsloser Blick gleicht dem eines Tiers. Kein Deut höflicher Zurückhaltung. Plötzlich fühle ich mich verdammt unwohl in meiner Haut. Für den Flughafen habe ich mich heute Morgen schick gemacht. Hier draußen ist mir mein Outfit auf einmal peinlich, und das macht mich irgendwie stinkwütend auf mich selbst. Ich muss mich zusammenreißen.

»Kann ich Ihnen helfen, Ma’am?«, fragt der Junge. Er heftet den Blick auf mich, als hätte er dazu jedes Recht der Welt.

»Nein, danke«, antworte ich und ziehe mein Shirt über den Hosenbund.

Tyson geht zum Kofferraum und nimmt eine Stofftasche heraus. Ich hieve Sarita auf die rechte Hüfte, schultere meinen Rucksack und ziehe meinen Koffer hinter mir her durch die Luke. »Ich finde das wirklich nicht lustig, Tyson.«

»Wir reden später«, erwidert er. Ich trage meinen Koffer und Sarita in einen Vorraum zwischen der Luke und einer riesigen grünen Stahltür, eine Luftschleuse offenbar, nur ein paar Meter tief. Viel zu klein angesichts des schmatzenden Brett hinter mir. Von dem tiefen, dunklen, hirnlosen Geräusch stellen sich mir die Nackenhaare auf. Davon – oder von der kalten Luft, die uns entgegenweht, als Greg die innere Tür öffnet. Als alle durch sind, schlägt er sie wieder zu. Ich spüre die plötzliche Druckveränderung in den Ohren und versuche, nicht daran zu denken, was die Schleuse aussperren soll.

Im Gänsemarsch steigen wir eine steile Metalltreppe hinab, an der überall fluoreszierende Notlichter leuchten. Ich rechne mit einer spartanischen Bunkereinrichtung, doch dann stehen wir auf einmal in einer stinkvornehmen Lounge mit hohen Decken, fast wie in einem total kranken Klubhotel.

Ich lasse meine Taschen fallen und setze Sarita auf einer Couch ab.

»Ich muss Sie bitten, mir sämtliche Waffen zu übergeben. Die kommen in den Safe«, erklärt Greg.

Sämtliche Waffen? »Wir haben keine …«

In diesem Moment zieht Tyson eine Pistole aus seinem Aktenkoffer. Er fummelt daran herum und reicht sie Greg mit dem Griff voraus. »Vermutlich besser so, ja.«

Cam Guthrie knurrt. »Find ich nicht. Überhaupt nicht. Aber so sind fürs Erste wohl die Regeln.«

Greg lacht, als wäre das ein Insiderwitz zwischen ihm und den Guthries. »Sie wissen doch, dass hier unten außer uns keiner ist, Cam. Falls wirklich eine Bedrohung von außen auf uns zukommt, liegen die Waffen ja parat.«

Ich werfe Tyson einen finsteren Blick zu. »Du hattest die ganze Zeit eine Pistole …«

»Los, Brett«, fällt Cam Guthrie mir ins Wort – bestimmt aus brüderlicher Solidarität, um Tyson vor der nölenden Frau zu retten. »Lassen wir die Leute erst mal in Ruhe ankommen.« Bretts Blick klebt an meinen Brüsten, aber ich will mich nicht einschüchtern lassen.

»Schau mal, Caity, ein Wasserfall«, staunt Sarita. »Kann ich mit Strawb und Simba gucken gehen?«

»Klar, Süße. Aber nur da hin. Nicht weiter, ja? Bleib, wo ich dich sehen kann.«

Als sie außer Hörweite ist und die Guthries unsere Koffer in Richtung eines Treppenhauses schleppen, sage ich: »Wie kannst du deine Tochter nur an so einen Ort bringen, Tyson? Was hast du dir dabei gedacht?« Ich habe die Stimme gesenkt, damit Sarita unseren Streit nicht mitbekommt.

»Ich hab eine Menge Geld in diese Sicherheitsanlage investiert«, erwidert er. »Du solltest dich glücklich schätzen, dass du hier bist …« Statt Rani, will er wohl sagen, aber er schluckt es runter.

Glücklich? »Zu Hause sollte ich sein«, sage ich zu niemand Bestimmtem, werfe dabei aber einen Blick hinüber auf Sarita, die ganz verzaubert vor dem Kunstlicht steht.

4JAMES

»Kannst du nicht schneller fahren?«, mault Vicki bestimmt schon zum zwanzigsten Mal.

Tief einatmen, nicht durchdrehen. Trotzdem: Wie oft denn noch, verdammt? »Ich will doch nur auf Nummer sicher gehen, das weißt du doch, Baby.« Das Auto mag ja für solches Gelände ausgelegt sein, aber James ist es definitiv nicht. Theoretisch ist ihm klar, dass der SUV den Grip nicht verliert, aber so wie die Hinterräder über jede Kiesfläche rutschen, fühlt es sich dennoch an, als würde er ohne Schneeketten über Glatteis fahren. Er hält das Lenkrad so fest, dass ihm die Finger wehtun, und hat keinerlei Gefühl mehr im Hintern.

Sie waren gerade dabei, sich für die Arbeit fertig zu machen, als jemand von der Boston Preppers Society anrief, um ihnen mitzuteilen, dass angeblich die ganze Stadt unter Quarantäne gestellt werden sollte. Vicki wollte sofort aufbrechen.

Er fährt wirklich nicht gerne selbst – den Vertrag mit dem Limousinenservice haben sie ja nicht zum Spaß –, aber auf keinen Fall durfte irgendein dahergelaufener Chauffeur wissen, wo sie hinfahren. Außerdem lagen ihre Rucksäcke längst im SUV in der Tiefgarage des Apartmentblocks bereit. Jetzt kann er seine Nerven nicht mal mehr mit einer Zigarette beruhigen, weil Vicki ausflippen würde, wenn sie herausfände, dass er wieder raucht. James klebt das Hemd an den Unterarmen, und Beklemmung macht sich in seiner Brust breit. Im ganzen Auto stinkt es nach Eau de Shih Tzu, und wenn er nicht bald wieder frische Luft atmen kann, kotzt er sich noch seine Paul-Smith-Jacke voll. Ohne den Blick von der Straße abzuwenden, fummelt er nach dem Fensterheber.

»Was machst du denn da?«, zischt Vicki ihn an.

»Ich krieg keine Luft mehr hier drinnen.«

»Da draußen könnte alles Mögliche rumschwirren. Mikroben, was weiß ich.«

»Du bist paranoid. In Boston gab’s bislang keinen einzigen Infizierten. Außerdem kann man sich so nicht anstecken.«

»Woher willst du das denn wissen, hm? Wie kannst du dir da sicher sein?« Sie betont ihren britischen Akzent, wie immer, wenn sie angefressen, scharf oder – wie James jetzt feststellt – völlig verängstigt ist.

»Wenn du mich endlich mal dem verdammten Radio zuhören lassen würdest, wüsste ich’s vermutlich.«

»Nicht so laut. Du regst Claudette auf.«

Bullshit. Dem Hund hängt die Zunge aus dem Maul, die starren Knopfaugen sind durch die frisierten Fransen kaum zu sehen. James könnte wetten, dass Haustiere im Sanctum verboten sind. Wie auch immer. Wenn sie länger festsitzen als erwartet, können sie wenigstens das überteuerte Futter dieses Drecksviehs essen. Oder – wenn alle Stricke reißen – den Hund selbst. Wie möchtest du deinen Shih Tzu, Baby? Medium oder gut durch? Er prustet leise.

»Gibt’s was zu lachen, James?«

»Nein.«

»Konzentrier dich lieber auf die Straße.«

Wütend gibt er Gas, und der SUV macht einen Satz nach vorn.

Vicki sucht Halt am Armaturenbrett, und James jubiliert insgeheim, als der Hund ihr fast vom Schoß purzelt.

»Nicht so schnell!«

»Ich dachte, ich soll schneller fahren?«

»Ich meinte nicht …«

Ein dumpfes Geräusch, dann schert der Wagen nach rechts aus und das Gestrüpp neben der ausgefahrenen Schotterpiste scheuert über den Lack. James steigt in die Eisen, und in der furchtbaren Sekunde, bis das ABS anspringt, fühlt sich das Lenkrad in seinen Händen an wie Wackelpudding. Vorsichtig nimmt er den Fuß von der Bremse und lässt das Auto am Straßenrand ausrollen.

»Scheiße!«

»Was war das? Haben wir was überfahren?«

»Wir haben einen Platten, glaube ich.« James’ Hände zittern. Verdammter Mist.

Vicki macht keine Anstalten, den Hund vom Schoß zu schubsen oder sich abzuschnallen. »Kannst du Reifen wechseln?«

Kann er das? So was hat er seit Jahren nicht mehr gemacht. Muss die Handbremse rein oder raus? Er weiß es nicht mehr.

»Google das doch mal.«

»Du willst, dass ich google, wie man einen Reifen wechselt?«

»Bist du taub?«

»Kein Grund, patzig zu werden, James.«

Und ob das ein Grund ist, du dumme Kuh. Eigentlich sollte sie die Starke in ihrer Beziehung sein. Die Bulldogge in der Vorstandssitzung. Die Seniorpartnerin in allen Lebenslagen.

Beleidigt fischt sie ihr Telefon aus der Tasche und drückt darauf herum. »Kein WLAN.«

Ach ja? Mitten in Arschfick-Hinterschlagmichtot? Wer hätte das gedacht. »Was ist mit deinem mobilen Internet?«

»Kein Netz.«

Scheiße.

Er springt aus dem Wagen und schlägt die Tür zu, hofft, dass der Ersatzreifen in Ordnung ist. Warum hat er bloß nicht nachgesehen, bevor sie losgefahren sind? Das linke Vorderrad ist vollkommen zerfetzt, und feiner Draht ragt glänzend aus dem Gummi. Damit kommt er keinen Meter weiter. Eigentlich sollte der SUV Notlaufreifen haben. Wenn das hier vorbei ist, wird er dem Autohändler eine fette Klage an den Arsch hängen.

Er öffnet den Kofferraum und macht einen Satz zurück, als ihm ein Zwölferpack Evian mit Kohlensäure entgegenkommt und seine Zehen nur um Zentimeter verfehlt. Es wird eine Ewigkeit dauern, den ganzen Mist wegzuräumen, den Vicki auf das Reserverad gestapelt hat. »Kannst du mir vielleicht mal helfen?«, ruft er.

Keine Antwort.

Er pfeffert eine Palette Gourmethundefutter nach der anderen – »Büffelleber mit Kaviar« und ähnlicher Quatsch – an den Straßenrand, gefolgt von Vickis Schminkköfferchen und den Notfallrucksäcken. Mein Gott, was hat sie hier bloß alles reingestopft? Zwei Magnumflaschen Cristal, zwei Haarföhne, eine Kiste Stoli und ein Glas getrocknete Tomaten. Getrocknete Tomaten, verdammte Scheiße! Damit sie bloß nicht auf Antipasti verzichten müssen, während sich die Eingeweide des gesamten Rests der Menschheit in Brei verwandeln.

Als er endlich genug Platz freigeräumt hat, um die Abdeckung über dem Reserverad abzunehmen, schwitzt er ganz ordentlich. Das Rad scheint zum Glück in Ordnung zu sein. Er buddelt das Radkreuz aus, aber wo zum Henker ist der Wagenheber?

»Was dauert denn da so lange?«, ruft Vicki. Immer noch mit dem verdammten Hund auf dem Arm stakst sie auf ihn zu, in Bleistiftrock und Louboutins. Ihr Arbeitsoutfit. Nicht mal die Zeit, sich etwas Passenderes anzuziehen, hat sie ihnen zugestanden. »Musste das sein – unsere Sachen so durch die Gegend zu werfen? Das wird doch alles schmutzig.«

»Ich finde den Wagenheber nicht.«

»Den was?«

»Den Wa-gen-he-ber. Könntest du dich vielleicht dazu herablassen, mir suchen zu helfen?«

Seufzend schiebt sie sich die Sonnenbrille auf die Stirn. Man sieht ihr das Alter an – die Mittagssonne unterstreicht jede Falte um den Mund. Auch Botox kann eben nicht alles verschwinden lassen. »Und Claudette?«

»Lass den verdammten Hund im Auto.«

Vicki macht auf dem Absatz kehrt.

»Wo willst du denn jetzt bitte hin?«

»Ich warte im Auto.«

»Worauf?«

»Dass jemand vorbeikommt.«

Er schnaubt. »Wie kommst du darauf, dass irgendwer hier vorbeikommen könnte? Wir sind buchstäblich mitten im Nirgendwo.« Laut Navi ist das Sanctum noch mindestens zwanzig Kilometer entfernt. Warum haben sie sich bloß kein Satellitenhandy geleistet?

»Es führt nur eine einzige Straße zum Sanctum. Wir werden ja wohl kaum die Einzigen sein, die dort hinfahren.«

»Ach so? Und da bist du dir ganz sicher, ja?«

»Deine negative Einstellung hilft niemandem weiter, James.« Er sieht ihr finster nach, während sie selbstgerecht zurück zur Beifahrertür stolziert. Typisch. Jetzt ist er also der Hysterische, nachdem sie sich die ganze Fahrt über in die Hosen gemacht hat. Er schielt zu dem Notfallrucksack hinüber, in dem er eine Packung Mentholzigaretten und seine Glock 18 versteckt hat. Erst letzten Monat hat er die Waffe aus einer Laune heraus gekauft und Vicki nichts davon erzählt. Das ist ganz allein seine. Eins seiner kleinen Geheimnisse.