16,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Rosenheimer Verlagshaus

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Obwohl als nicht kriegsverwendungsfähig eingestuft, hat es Hauptmann Werner geschafft, dass man ihn in die Kubanregion nach Krasnodar schickt. Als Folge des Zusammenbruchs der 6. Armee bei Stalingrad wird der Rückzug befohlen, was, wie Werner weiß, Tod und Untergang bedeuten könnte. Unter den Angriffen der Roten Armee ziehen sich die Wehrmachtsverbände zurück und liefern die mit ihnen verbündeten Kosaken der Rache Stalins aus. Ihre Hoffnung ist der Brückenkopf am Kuban – doch ehe der erreicht ist, erfüllt sich das Schicksal zahlloser deutscher und russischer Soldaten.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

Der Ablauf des militärischen Geschehens entspricht der geschichtlichen Wahrheit. Die Namen der handelnden Personen sind frei erfunden. Eventuelle Ähnlichkeiten sind daher rein zufällig.

LESEPROBE zu

Vollständige E-Book-Ausgabe der im Rosenheimer Verlagshaus erschienenen Originalausgabe 2016

© 2016 Rosenheimer Verlagshaus GmbH & Co. KG, Rosenheim

www.rosenheimer.com

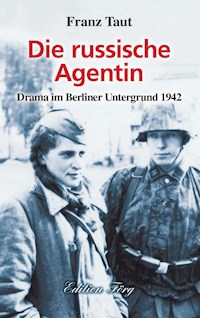

Titelfoto: © Bundesarchiv, Bild 183-B29906 / Fotograf: Herber

Worum geht es im Buch?

Franz Taut

Unrettbar verloren

Inferno an der Ostfront

Hauptmann Werner wurde im Kaukasus schwer verwundet. Obwohl er als nicht kriegsverwendungsfähig eingestuft wurde, hat er es geschafft, dass man ihn in die Kubanregion nach Krasnodar schickt. Als Folge des Zusammenbruchs der 6. Armee bei Stalingrad wird der Rückzug aus dem Kaukasus befohlen. Hauptmann Werner weiß, dass dies Tod und Untergang bedeuten könnte. In den chaotischen Verhältnissen verliert er den Kontakt zur deutschen Hauptkampflinie.

Unter den wütenden Angriffen der Roten Armee ziehen sich die Wehrmachtsverbände zurück und liefern die mit ihnen verbündeten Kosaken der Rache Stalins aus. Ihre Hoffnung ist der Brückenkopf am Kuban – doch ehe der erreicht ist, erfüllt sich das Schicksal zahlloser deutscher und russischer Soldaten.

I. TEIL

1. Kapitel

Krächzend und torkelnd zog ein Schwarm Krähen seine Kreise über der winterlichen Steppe Sowjetrusslands. Breite Bahnen mit Pferdekadavern, Fahrzeugtrümmern und Leichen rumänischer Soldaten kennzeichneten den Weg des Krieges und des Schreckens.

Staubfeiner Treibschnee lag in den leeren Augenhöhlen gelblicher Gesichter, auf zerbrochenen Rädern und zersplittertem Holz, in den Falten lehmbrauner Mäntel, auf Pelzmützen und zottigem Pferdefell.

Russische Panzer hatten die Spur der Vernichtung gezogen. Vier Wochen zuvor, im November 1942, hatte die Rote Armee bei Kietzkaja den Don überschritten und war unaufhaltsam zur Einschließung von Stalingrad vorgestoßen. Es war eine grausame Landschaft. Tiefe Wolkenbänke verdunkelten den Horizont. Weit in der Ferne grollte der Donner der Geschütze. Deutsche und russische Armeen standen sich in Entscheidungsschlachten gegenüber.

Russische Panzer vom Typ T 34, winterweiß getarnt, hatten an diesem trüben Dezembermorgen mit dem Dröhnen ihrer Motoren und dem Gerassel ihrer Ketten den Krähenschwarm aufgescheucht und von dem üppig gedeckten Futterplatz verjagt, den der Krieg ihm auf der kahlen Steppe bereitet hatte.

Ein Bantam-Jeep amerikanischer Herkunft überholte den Pulk der in Viererreihen fahrenden Panzer. Er setzte sich an die Spitze der Kolonne, und bei einem zerschossenen Geschütz machte er halt.

»Das Ganze halt!«

Steifbeinig stiegen die Besatzungen, dick vermummt mit Pelzen und wattierten Jacken, aus ihren Stahlkolossen und sammelten sich vor dem Jeep.

Vor dem Armeewagen stand Major Pawlow, Kommandeur der 114. gepanzerten Brigade, neben ihm der politische Truppenkommissar, Oberst Tschistjakow, der mit starrem Blick über die Köpfe der Panzersoldaten hinwegblickte.

Machtvoll übertönte seine Stimme, geschult in vielen Kursen, das geheimnisvolle Sausen in der Luft. Der ewige Steppenwind sang sein Lied.

»Rotarmisten! Soldaten der 114. gepanzerten Brigade! Der große vaterländische Krieg nähert sich seinem Höhepunkt! Die 6. deutsche Armee ist in Stalingrad eingeschlossen. Die 3. rumänische Armee ist vernichtet. Die 8. italienische Armee hat das gleiche Schicksal zu erwarten. General Watutins Stoßarmee hat die Donfront bei Kalitwa durchbrochen. Rotarmisten! Stalin blickt auf euch. General Rokossowskij schickt euch durch mich seine Grüße. Ihr bildet die Spitze eines neuen mächtigen Angriffskeils, der die Aufgabe hat, das siegreiche Rote Banner zur Befreiung des Vaterlandes der Werktätigen in kühnem Sprung nach Westen zu tragen. Ungeschlagen stehen zwei komplette Armeen der faschistischen Aggressoren am Nordrand des Kaukasus. Ihr habt den ruhmvollen Auftrag, die Kaukasusarmeen des Feindes von ihrer Basis abzuschneiden, ihnen den Rückzugsweg nach Norden zu verlegen. Ihr sollt mithelfen, die Ölgebiete in Grossnij, Maikop und der Kubanebene um Krasnodar zu befreien.«

Tschistjakows Gesicht rötete sich vor Begeisterung, seine Stimme steigerte sich zu dröhnendem Pathos.

»Vorwärts, Rotarmisten! Das sowjetische Vaterland schaut auf euch. Vorwärts – nach Rostow am Don! Sa Rodinu! Sa Stalina! – für die Heimat! Für unseren Stalin!«

Tschistjakow bestieg wieder den amerikanischen Jeep und fuhr davon, eine Staub- und Schneewolke hinter sich aufwirbelnd.

Kommandorufe rissen die Soldaten aus ihrem starren Staunen, sie rannten zu ihren Panzern.

Major Pawlow verschwand im Führungspanzer.

»Brigade – marsch!«

Durch die grauen und schweren Schneewolken drang gedämpftes Brummen zur Erde. Flugzeugmotore! Transporter vom Typ Ju 52 und Kampfmaschinen der deutschen Luftwaffe flogen ein, schwer beladen mit Nachschub für Stalingrad. Sie flogen der Flaksperre entgegen, die von den Sowjets am westlichen Kesselrand aufgebaut worden war.

Die 114. sowjetische Panzerbrigade rollte indes zum Tschir-Fluss, Richtung Rostow nach Danu. Rostow am Don hieß das Angriffsziel!

2. Kapitel

Der Urlauberzug von Saporoshje am Dnjepr rollte über ein Meer von Gleis- und Weichenanlagen. Der Bahnhof Rostow war erreicht. Die trübselige, halbzerstörte Bahnstation war Hauptumschlagplatz der deutschen Heeresgruppen in den Katastrophenabschnitten am Don und im Kaukasus.

Mit quietschenden Bremsen hielt der lange Zug an. Feuchtkalter Nebel hüllte Bahnhof und Weichenstationen ein.

Hauptmann Werner, ein hagerer, verschlossen wirkender Offizier, verließ als Letzter den Offizierswagen. Hinkend kam er die wenigen Stufen zum Bahnsteig herab. Beim Gehen zog er sein linkes Bein nach. Im August vergangenen Jahres war er bei Mineralny Wody am Kaukasus schwer verwundet worden. Im Lazarett von Riatigorsk hatte man ihm mitgeteilt, dass er für den Kriegsdienst nicht mehr verwendungsfähig sei. Trotzdem war es ihm gelungen, nach einem dreiwöchigen Genesungsurlaub einem Feldkommandostab in Krasnodar am Kuban zugeteilt zu werden. Nun war er vom Heimaturlaub auf der Fahrt zurück nach Krasnodar, der alten Kosakenstadt am Kuban, die in der Zarenzeit Jekaterinodar geheißen hatte.

Als Werner zur Rotkreuzbaracke kam, sah er einen Haufen Soldaten, geschart um einen Luftwaffenoffizier, den sie über die Lage an der Ostfront auszufragen schienen. Offenbar wollten sie zumindest von ihm wissen, wie die aktuelle Lage von der Luftwaffe beurteilt wurde.

Erschüttert erinnerte sich Hauptmann Werner in diesen Sekunden an die Worte seines Freundes Dellwitz, den er vor seiner Abreise an die Ostfront im Berliner OKW besucht hatte. Der Generalstäbler hatte ihm einen umfassenden Einblick in die Lage im Osten gegeben, natürlich unter dem Siegel strengster Verschwiegenheit. Die 6. Armee, zu der es seit dem 20. November keine Landverbindung mehr gab, war nicht mehr zu retten. Generaloberst Paulus hatte es abgelehnt, aus eigenem Ermessen den Ausbruch zu wagen. Die zum Entsatz angetretene 4. Panzerarmee unter Generaloberst Hoth hatte sich zwar, nach Dellwitz’ Bericht, bei arktischem Frost und mit dem Mut der Verzweiflung vorangeboxt. Aber gefährliche Angriffe der Russen im Bereich der 8. italienischen Armee bei Kalitwa am Don hatten schon vor fünf Tagen befürchten lassen, dass Hoth nach Nordwesten werde abdrehen müssen, um einer gigantischen Ausweitung der Katastrophe auf die gesamte Südfront entgegenzutreten.

»Wollen hoffen, dass Sie auf Ihrer Reise zum Kuban die Kurve bei Rostow noch bekommen, bevor die Iwans dort auftauchen«, hatte Dellwitz beim Abschied auf dem Schlesischen Bahnhof gemeint.

Jetzt war er also in Rostow, und alles schien friedlich – eine Eisenbahnstation wie viele weit hinter den Fronten. Im vergangenen Juli war die Stadt am Unterlauf des Don der Schlüssel zum Manytsch, zur Kubansteppe und zum Kaukasus gewesen. Jeder Straßenzug, fast jedes Haus hatte damals im Nahkampf genommen werden müssen, so erbittert hatten sich die sowjetischen Soldaten zur Wehr gesetzt.

Nun stand Hauptmann Werner auf eben diesem Bahnhof, hinter ihm ein Gebirgsjägeroberst, der ranghöchste Offizier des Urlauberzuges.

»Gehn S’ nur, Herr Werner, ich kann besser stehen und habe gesündere Haxen als Sie«, meinte er, als Hauptmann Werner ihm den Vortritt zum Verpflegungstisch lassen wollte.

Werner nickte dankend, holte sich einen Becher mit dampfendem Tee und ein Päckchen Marschverpflegung. Gedankenverloren setzte er sich am Rand des Bahnsteigs nieder, dachte an zu Hause, dachte an die weite Steppe Russlands und an den Winter, den die Armee nun wieder in diesem Land verbringen sollte.

Hinter der Lok tauchte plötzlich ein Offizier auf, und ehe Werner voll erkennen konnte, was da vor sich ging, hörte er auch schon aus dem Megafon: »Alles herhören! Sofort auf dem Bahnsteig antreten! Panzeralarm! Russische Panzer rollen an!«

Wütend schnaubte der Gebirgsjägeroberst: »Was ist denn das für eine Sauerei! Da scheint doch irgend so ein Hausdepp narrisch geworden zu sein. Seien S’ so gut, Herr Werner, und halten S’ mein Packerl.«

Er drückte Werner sein Verpflegungspäckchen in die Hand und eilte mit großen Schritten zur Lok, während sich die Landser auf dem Bahnsteig sammelten.

Der Offizier mit dem Megafon in der Hand, ein ältlicher Oberleutnant, nahm Haltung an. Zur Vorstellung kam es nicht, denn schon schnauzte Oberst Staufer den Oberleutnant an:

»Was veranstalten Sie denn für ’nen Zauber hier, Herr?«

»Feindliche Panzer im Anmarsch auf Rostow, Herr Oberst!«

Oberst Staufer lachte hämisch.

»Und da geben Sie hier auf dem Bahnhof Panzeralarm? Sind Sie vielleicht der Bahnhofskommandant?«

»Nein, Herr Oberst, der Kommandant ist in der Stadt. Er gab Weisung, alle Züge anzuhalten. Wir sollen Alarmkompanien zusammenstellen.«

»Quatsch! Verrückt seid ihr! Panzer hält man nicht mit Alarmkompanien auf!«

In diesem Augenblick tönte ein schrilles Jaulen und Pfeifen durch die Luft. Flugzeuge mit roten Sternen an den Tragflächen schossen aus den Wolken hernieder, jagten mit dröhnenden Motoren über die Stadt und beharkten mit ihren Bordkanonen den Bahnhof. In diesen Höllenlärm mischten sich Detonationen einschlagender Bomben. Wie ein Kuriosum mutete es in dieser chaotischen Szene an, dass ein Soldat mit einer heulenden Handsirene über den Bahnsteig rannte. Die Vierlingsflak auf dem Bahnhofsvorplatz begann zu knattern. Ein wildes Inferno.

Nur wenige Minuten dauerte der Überfall, dann kehrte Totenstille auf dem Bahnhofsgelände ein. Müde klopften die Ventile der Dampflokomotive vor dem Urlauberzug.

Kurz entschlossen riss Oberst Staufer dem ältlichen Oberleutnant das Megafon aus der Hand.

»Herhören, Kameraden! Alles einsteigen, wir fahren weiter!«

»Aber das geht doch nicht, Herr Oberst«, begehrte der Oberleutnant auf.

»Lassen Sie sofort fertig machen zur Abfahrt!«, rief Oberst Staufer dem Lokführer zu, ohne den Oberleutnant weiter zu beachten.

Er schwang sich auf das Trittbrett des Offizierswagens und wartete ab, bis sich die Türen am Zug geschlossen hatten. Ein kurzer, scharfer Pfiff einer Trillerpfeife, und der Zug setzte sich in Bewegung.

»Das hätten wir geschafft, Werner. Ist noch mal gut abgegangen, dieser Überfall.«

Gespannte Sorge machte sich auf seinem Gesicht breit. »Halten Sie es für möglich, Werner, dass die Russen vor Rostow stehen?«

Werner überlegte und dachte dabei an sein Gespräch im OKW. »Der Luftangriff mit Iljuschin 2 lässt darauf schließen, Herr Oberst, dass die Russen nicht weit entfernt sind. Diese Maschinen haben keinen großen Aktionsradius.«

»Bedenkliche Schlüsse – was soll das heißen?«

»Im Zusammenhang mit der Einschließung der 6. Armee in Stalingrad könnten die Russen an einer schwachen Stelle unserer neu aufgebauten Front am Tschir-Fluss durchgebrochen sein. Was das bedeuten würde, wissen wir ja schon aus Erfahrung: Trosse und rückwärtige Dienste halten keinen Panzervormarsch auf.«

Langsam, fast zögernd, mit dem Kopf nickend, gab der Oberst dem Hauptmann recht, suchte aber dennoch nach Einwänden.

»Das wäre ja ungeheuerlich! Rostow! Wenn die Russen tatsächlich vor Rostow stehen, wäre im Kaukasus der Ofen aus. Nein, nein, Herr Werner, ich glaube das nicht, das kann ja nicht sein. Irgendjemand muss da in Rostow übergeschnappt sein. Das wäre ja unglaublich!«

Freilich wäre es unglaublich, dachte Werner. Aber stand es nicht schon fest, dass die Front am mittleren Don zusammengebrochen war? Und hatte man es den Russen nicht beim eigenen Vormarsch vorexerziert, wie man leere oder nur schwach besetzte Räume mit schnellen gepanzerten Verbänden durchquert? Wie aber mochte es am Kuban aussehen, wenn schon Rostow von den Russen bedroht war?

Werner schaute aus dem Fenster. Draußen dunkelte es. Langsam fuhr der Zug über die Dammbrücke, die Rostow mit dem Eisenbahnknotenpunkt Bataisk verband. Die Rauchwolken der Lok vermengten sich mit den Nebelschwaden über den fahlen Schilfgründen.

Werner dachte an Leutnant Zapp, seinen Ordonnanzoffizier. In der letzten Zeit vor seinem Urlaub war Zapp fast jeden Abend in seinem Quartier erschienen. Offensichtlich war die junge, schöne Zulima, eine Tscherkessin, der Anziehungspunkt für den jungen Offizier. Ob sie noch in der kleinen, mit Möbeln vollgestopften Stube in der Proletarskaja wohnte? Oder hatte der Krieg die aus dem Kaukasus geflohene Tscherkessin nun auch aus Krasnodar vertrieben?

Er entsann sich jenes Abends im Oktober, an dem Zulima in Krasnodar ankam, eingeschüchtert und abgehärmt. Er hatte die Tür geöffnet. Sie sei die Kusine von Olga Petrowna Filipowa, hatte Zulima erklärt. Frau Filipowa bestätigte dies, als sie heimgekommen war. Mit einem rätselhaften Ausdruck im Gesicht hatte die junge Tscherkessin Hauptmann Werner beobachtet. Werner dachte an seinen Ordonnanzoffizier, der sich wohl in sie verliebt hatte.

Ohne anzuhalten fuhr der Zug durch die fast völlig verdunkelte Station von Bataisk. Dort zweigte die Bahnlinie zum Manytsch, zum Sal und ins Aksaygebiet ab. Es war die Versorgungslinie der 4. Panzerarmee.

Oberst Staufer stand auf. Im bläulich abgeschirmten Licht der Deckenlampe kramte er in seinem Rucksack, der neben den Bambusskistöcken im Gepäcknetz lag. Er brachte eine Flasche zum Vorschein: französischer Cognac der Marke Hennessy, dazu zwei kleine Silberbecher. Er schenkte ein und reichte Werner einen der Becher.

»Mit dem Kaukasus ist das so eine Sache, mein lieber Werner. Manchmal vergisst man, dass dort oben Krieg ist, denn der Schnee sieht so aus wie bei uns daheim auf den Bergen. Es wäre schwer für meine Männer, sich von dort zurückzuziehen. Viele von uns liegen dort begraben.«

Werner blickte von seinem Becher auf.

»Wenn man das wüsste, Herr Oberst! Immer neue Rätsel gibt uns der Kaukasus auf, ebenso wie dieses Russland. Im Sommer sah es so aus, als seien die Russen geschlagen, und was ist geschehen? Sie entzogen sich unserem Zugriff. Heute sind sie stärker denn je.«

»Wir müssen das durchstehen, Werner«, sagte Oberst Staufer energisch, »so oder so.«

»Ja, so oder so«, murmelte Werner.

Nur unmerklich schwankte das Eisenbahnabteil hin und her; die Schienen klopften unter ihnen.

Oberst Staufer saß in sich versunken in seiner Ecke und bedachte die Lage. Die Kalmückensteppe – dort könnte sich etwas zusammenbrauen. Wir haben eine offene linke Flanke, dachte er.

Draußen huschte die Winterlandschaft vorbei, doch plötzlich bremste der Zug scharf. Hauptmann Werner wurde nach vorn gerissen und landete auf der gegenüberliegenden Bank.

Jemand riss die Tür auf und schrie: »Partisanen! Wir werden angegriffen!«

Oberst Staufer beugte sich hinaus. Vorn bei der Lok hörte er verworrenes Geschrei. Schon fielen vereinzelte Schüsse.

»Alles ’raus!«, brüllte jemand.

Die Pistole in der Hand, sprang Staufer auf den Schotter hinunter. Werner folgte ihm. Sie rannten neben dem Zug den Bahndamm entlang.

Das Geschrei und Geknatter verstärkte sich. Ein russisches MG hämmerte. Mündungsfeuer flackerte auf. Eine rote Leuchtkugel stieg zum Himmel und zerplatzte.

Auf einmal blendete die Lok ihre Scheinwerfer auf.

»Ihr Narren!«, brüllte Staufer. »Scheinwerfer aus!«

Er hielt eine im Dunkeln nur undeutlich erkennbare Gestalt mit einem Karabiner an.

»Keine Zeit!«, rief der Mann, jagte weiter, warf sich nieder und begann zu feuern.

Im gleichen Augenblick verlosch einer der Scheinwerfer, gleich darauf der andere. In der undurchdringlichen Finsternis blitzte nur noch das Mündungsfeuer auf.

Geduckt liefen Staufer und Werner zur Lok. Geschosse prasselten gegen das Metall der Maschine und prallten ab.

Dann brach die Schießerei mit einem Mal ab. Stille!

Beim Führerstand der Lok stieg eine rote Leuchtkugel auf.

»Sie greifen an!«, rief jemand aus dem Dunkeln.

Ein Mann am Ende des Zuges schrie: »Reiter! In Deckung, Jungs, Reiter!«

Oberst Staufer drehte sich rasch um. Seine Augen hatten sich an das Dunkel gewöhnt. Sie erkannten den schemenhaft herangaloppierenden Reitertrupp, blitzende geschwungene Säbel.

»Nicht schießen!« Wer hatte es gerufen?

Die Reiter galoppierten an der Lok vorbei, verschwanden in der Dunkelheit. Wildes Johlen gellte auf, das russische MG hackte noch einen kurzen Feuerstoß und verstummte.

Ein einzelner Reiter näherte sich der Lok.

»Wo ist der rangälteste Offizier?«

Oberst Staufer trat vor, nannte Rang und Namen.

Der Reiter saß ab und hob die rechte Hand an die dunkle Fellmütze: »Oberleutnant Schulte, 3. Schwadron, Ostreiterabteilung 600, zur Bahnsicherung abkommandiert.«

»Mir scheint, Sie sind gerade zur rechten Zeit gekommen«, sagte Staufer und reichte dem Oberleutnant die Hand.

»Meine Kosaken sind jetzt dabei, die Strecke frei zu machen«, erklärte der Oberleutnant, »ein Glück, dass der Lokführer das Hindernis erkannt hatte. Es ist immer das Gleiche. Sie verbarrikadieren die Strecke, und wenn dann ein Zug entgleist oder, wie der Ihre, vorzeitig anhält, greifen sie an.«

Unterdessen hatte man festgestellt, dass nur ein Mann der Feldeisenbahn, der sich auf dem Tender befunden hatte, verwundet worden war. Ein mitreisender Stabsarzt versorgte den Armdurchschuss.

Ein Kosak ritt auf den Oberleutnant zu und meldete auf russisch: »Strecke frei!«

Müde ruckte der Zug wieder an. Die Räder unter den Männern pochten wieder ihren eintönigen Rhythmus.

Oberst Staufer zündete sich gerade eine Zigarette an, als sich die Tür öffnete und ein rundlicher Major mit einer Silberkordelschnur ins Abteil stiefelte, offensichtlich ein Pionier. Er stellte sich als Major von Reese vor.

»Der Zug hat Verspätung. Bin hier an der Strecke zugestiegen.«

»Ja«, murmelte Oberst Staufer gelangweilt, »hatten eine kleine Panne in Rostow, mysteriöser Panzeralarm, und nun hier der Partisanenangriff.«

Major von Reese spitzte die Lippen.

»So, so – Rostow! Das stimmt ja überein mit dem, was ich vom Manytsch gehört habe.«

»Manytsch?«, fragte Hauptmann Werner.

»Ja, Manytsch! Völlig undurchsichtige Sache dort, meine Herren. Ziemlich mulmig! Dort stehen Rumänen, Kosaken und ein paar unserer Sicherungstruppen, keine durchgehende Frontlinie, nur Stützpunkte. In zwei Tagen hatten wir vier Angriffe. Schätze, dass die Russen mit ihrer Artillerie und der Panzerspitze bald hier in Tichoretzkaja erscheinen.«

»Nette Aussichten«, murmelte Oberst Staufer trocken.

»Nicht wahr, meine Herren?«, sagte Major von Reese. »Ich bin hundemüde, entschuldigen Sie bitte, wenn ich ein wenig penne.«

Oberst Staufer und Hauptmann Werner beschlossen, ebenfalls zu schlafen.

Am Morgen näherte sich der Zug der Stadt Krapotkin am Kuban. Auf dem Vormarsch im vergangenen Sommer hatten Oberst Staufer und Hauptmann Werner hier auf Pontonbrücken die breiten Arme des Kuban überquert.

Der Zug fuhr jetzt in die Station ein. Oberst Staufer packte seine Sachen, drückte Werner die Hand und verließ das Abteil. Der Major folgte ihm. Auf einem Nebengleis stand der Anschlusszug nach Armavir am oberen Kuban.

Aus dem Fenster gebeugt rief Werner einen der Feldeisenbahner heran.

»Wann fährt der Zug nach Krasnodar ab?«

»Weiß nicht, Herr Hauptmann. Die Lok ist im Eimer, sollen aber eine andere bekommen.«

Werner setzte sich. Er war allein im Abteil.

3. Kapitel

Olga Petrowna Filipowa huschte durch den Flur ihrer Drei-Zimmer-Einheitswohnung im Erdgeschoss des Hauses Proletarskaja 16 in Krasnodar. Sie war eine Frau von 37 Jahren mit einem länglichen Pferdegesicht und unordentlich aufgesteckten, fettigen schwarzen Haaren.

Ein ausgebleichter, ehemals schwarzer Morgenrock, mit weißen Fantasievögeln bestickt, umhüllte die üppige Figur der Halbrussin. Ihre Mutter war eine Tscherkessin aus Prochadlaja am Terek, ihr Vater Rittmeister in einem Kosaken-Garderegiment unter Koltschak. Vor zehn Jahren hatte Olga Petrowna in Krasnodar den Russen Sergej Sergejewitsch Filipow, Mitglied der kommunistischen Partei, geheiratet. Beim Einmarsch der Deutschen im Juni 1941 war Filipow zur Roten Armee eingezogen worden. Seit Januar 1942 war er nun vermisst.

An der Wohnungstür klingelte es. Olga Petrowna zweifelte nicht daran, dass der Besucher wieder jener deutsche Leutnant war, der seit Hauptmann Werners Abreise beinahe täglich unter irgendeinem Vorwand bei Zulima erschien. Vor Kurzem hatte er erklärt, er wolle bei ihr seine Russischkenntnisse verbessern.

Auf Filzsohlen schlich die Petrowna zur Tür, durch die Zulimas Lachen und das Gestammel des Leutnants drangen. Er hieß Zapp, Georg Zapp.

Olga Petrowna belauschte den verliebten Deutschen und ihre Kusine nicht zum ersten Mal. Es war schließlich ihre vaterländische Pflicht, den Deutschen nachzuspüren.

Ihre vollen, schon etwas welken Lippen verzogen sich zu einem spöttischen Lächeln. Der Leutnant hatte wirklich nichts anderes als Zulima im Kopf. Diese einfältigen Deutschen! Ahnten sie denn nicht, was ihnen bevorstand?

Leise entfernte sich die Frau von der Tür, hinter der Leutnant Zapp der unnahbaren Zulima in unbeholfenem Russisch seine Liebe gestand.

Leutnant Zapp saß im Mantel, die Feldmütze in der Hand, auf dem mit schwarzem Wachstuch bezogenen Einheitssofa, dem besten Stück in Zulimas kleiner Stube. Zulima stand vor dem Vertiko, dessen Glasplatten mit zierlichen Nippesfiguren bevölkert waren, und starrte aus dem Fenster. Ihr schwarzes Haar, das bis auf den Rücken reichte, war in zwei dicke Zöpfe geflochten. Ihre schlanken Beine steckten in hohen, eng anliegenden Kosakenstiefeln aus weichem Leder. Ein lachsrotes Kleid von einfachem Schnitt betonte die Linien ihrer mädchenhaften Gestalt. Sie war vor Kurzem neunzehn geworden, aber in ihren dunklen, mandelförmigen Augen lag, selbst wenn sie lachte, ein Ausdruck von Schwermut, als hätten harte Erlebnisse und bittere Erfahrungen sich wie Schatten über die Unbekümmertheit ihrer Jugend gelegt.

»Ist doch alles Unsinn, Georg Georgejewitsch!«, sagte sie, ohne den Kopf zu wenden. »Ich mag Sie gern. Aber es ist Krieg. Sie sind ein deutscher Offizier. Und ich? Ein heimatloser Flüchtling. Alles ist unsicher. Können Sie das nicht verstehen, Georg Georgejewitsch?«

Zapp stand auf. Die Enttäuschung stand ihm ins frische Jungengesicht geschrieben.

Zulima wandte sich mit einer so heftigen Bewegung zu ihm um, dass einer ihrer Zöpfe über die Schulter flog.

»Nicht böse sein«, sagte sie und faltete bittend die Hände vor der zart gewölbten Brust.

Wenn Hauptmann Werner doch einmal so spräche wie sein Leutnant, dachte sie. Aber Werner war immer gleich ernst, korrekt und zurückhaltend. Er hatte Olga Petrowna und ihr noch nicht einmal seinen Vornamen verraten, obwohl er seit Anfang Oktober in ihrer Wohnung im Quartier war.

Zapp lachte schon wieder.

»Böse? Ganz im Gegenteil. Sie wissen es ja. Do swidanja, Zulima, leben Sie wohl!«

»Wann werde ich Sie wiedersehen?«, fragte sie.

»Das«, entgegnete er, »hängt von Hauptmann Werner ab. Wir erwarten ihn heute.«

»Heute?«, warf sie ein und senkte den Blick, um ihre freudige Überraschung nicht zu verraten.

»Ja«, bestätigte Zapp, »eigentlich ist er schon überfällig. Mag auch sein, dass etwas dazwischengekommen ist. Sein kaputtes Bein … Zweimal hat man ihn schon operiert.«

»Dieser schreckliche Krieg!«, seufzte die Tscherkessin leise, »oh, dieser schreckliche Krieg! Wie wird das alles noch enden?«

Zapp zuckte wortlos die Schultern. Woher sollte er das wissen? Er hatte den Krieg nicht gewollt. Aber nun war er da. Man musste ihn eben durchstehen – so oder so.

Er ging zur Tür, öffnete sie und trat auf den unbeleuchteten Gang hinaus.

Auf einmal stand Frau Filipowa vor ihm.

»Boschemoj!«, rief sie aus und gab sich den Anschein, als habe er sie heftig erschreckt. Durch die offene Tür ihres Zimmers fiel etwas Licht in den Flur. Mit einer koketten Bewegung raffte sie den Morgenrock zusammen.

Zapp hob zum Gruß die rechte Hand an die Mütze.

»Wie geht es Ihnen, Olga Petrowna? Schnupfen wieder gut?«

Wie immer, wenn er mit ihr zusammentraf, sprach er Deutsch.

Sie lächelte verhalten.

»Ja, Georg Georgejewitsch. Die Medizin, die Sie mir gebracht haben, war charascho. Die Deutschen können alles.«

Er lachte. »Sie können es nicht lassen, was, Olga Petrowna?«

Sie wehrte mit einer Handbewegung ab.

»Nein, nein, es ist ehrlich gemeint. Ich glaube, ihr könnt sogar das Wetter machen. So einen milden Winter wie diesen hatten wir noch nie. Allerdings«, fügte sie hinzu, »ist es nur bei uns am Kuban so mild. Am Don und an der Wolga soll es sehr kalt sein.«

Zapps Gesichtsausdruck wurde abweisend. Immer wieder Stalingrad. Ein jeder sprach über die eingeschlossene 6. Armee, vor allem die Russen, mit denen man in Berührung kam. Manche hatten Angst. Andere witterten wohl Morgenluft.

»Wir haben schon einmal einen Winter in Russland überstanden«, sagte er abweisend. »Es soll der kälteste seit Menschengedenken gewesen sein.«

Olga Petrowna nickte eifrig. »Ja, ihr seid tapfer und tüchtig. Aber wie ist es bei Ihren Bundesgenossen, Georg Georgejewitsch? Ich habe gehört, dass es auch bei der italienischen Armee am Don zu schweren Kämpfen gekommen sein soll.«

»So, haben Sie das gehört?«, sagte er kühl. Italiener! Wie konnte man auch Italiener im Winter nach Russland schicken!

»Ja, sehr schwere Kämpfe«, betonte die Frau.

»Was Sie nicht sagen!«, entgegnete Zapp mit ironischem Grinsen.

Sie sind schon ein merkwürdiges Volk, diese Russen, dachte er. Die meisten hatten zwei Gesichter, taten einem mit Redensarten schön, hörten heimlich den Moskauer Sender ab und wünschten die Deutschen zum Teufel. Er als O III, als Ordonnanzoffizier der Abteilung Ic in Krasnodar, hatte seine Erfahrungen und gab sich keinen Illusionen hin. Im Übrigen hatte die Frau vollkommen recht. An der Wolga und am mittleren Don sah es zur Zeit sehr bescheiden aus.

»Sie sind so nachdenklich. Steht es denn so schlecht?«, fragte Olga Petrowna mit gespielter Anteilnahme.

Der lauernde Ausdruck, mit dem sie ihn aus ihren schräg geschnittenen schwarzbraunen Augen musterte, entging dem Leutnant. Seine Gedanken waren wieder bei Zulima. Zuerst hatte sie mit ihm gelacht. Doch dann hatte sie sich plötzlich abgewandt. Und jetzt kam auch noch diese Frau in ihrer schlampigen Aufmachung und wollte ihn in ein Gespräch über die Kriegslage verwickeln.

»Machen Sie sich keine Sorgen, Olga Petrowna!«, sagte er missmutig. »Es wird schon schiefgehen. Außerdem tun sich hier im Kubangebiet jetzt große Dinge. Sie werden staunen, Olga Petrowna.«

Sie nestelte mit einer Hand an ihrer Frisur.

»Große Dinge, Georg Georgejewitsch? Sie machen mich neugierig. Wollen Sie mir’s nicht verraten?«

»Fragen Sie Hauptmann Werner«, gab Zapp zurück. »Er kommt ja heute. Vielleicht sagt er’s Ihnen. Wenn nicht, werden Sie’s auch so erfahren. Morgen weiß es nämlich ganz Krasnodar.«

Er warf einen langen Blick auf die Tür zu Zulimas Zimmer, doch sie blieb geschlossen.

»Wieder abgeblitzt?«, fragte Olga Petrowna lächelnd. »Wie wäre es eigentlich mit uns beiden?« Sie lachte gurrend.

»Warum denn nicht?«, antwortete Zapp. »Wir sprechen noch darüber.«

Auf einmal hatte er es eilig. Hastig verabschiedete er sich von der Frau.

Leise vor sich hinpfeifend verließ er das graue Haus Nummer 16 und ging die Proletarskaja entlang in Richtung zur Krasnaja, der Hauptstraße der Stadt.

Als Zapp in der büromäßig eingerichteten Dienststelle anlangte, las er, bevor er das Koppel und den Mantel ablegte, noch einmal den Text des Flugblattes durch, das auf dem Schreibtisch lag. Am frühen Morgen war es ins Russische übersetzt und dann sofort in Druck gegeben worden. Hauptmann Werner würde staunen. Wie oft hatte er davon gesprochen, dass man die freundlich gesinnte Kosakenbevölkerung des Kubangebietes noch enger an die Sache Deutschlands binden müsse. Jetzt war es so weit. Ohne Zweifel würden sich in den nächsten Tagen zahllose Kosaken zur Aufnahme in die Freiwilligenverbände drängen. Bedauerlich war nur, dass man sich nicht schon früher zu dieser Maßnahme entschlossen hatte, dass man erst unter dem Druck der bedrohlichen Ereignisse im Norden das seit Monaten Naheliegende vollzog!

Zapp warf einen Blick auf die große Karte, die an der Wand neben dem Schreibtisch befestigt war. Sie umfasste das Gebiet von der Meeresstraße von Kertsch bis Woroschilowsk ostwärts des Kuban und von Tichoretzkaja und Pregradnoje im Norden bis zum Hauptkamm des Kaukasus im Süden und umschloss nicht nur eine Unzahl verstreuter Kosakensiedlungen, sondern auch die Wohngebiete der Karatschaier, Tscherkessen und Kabardiner. Die Luftwaffe hielt alle noch verfügbaren Maschinen, Transporter, Jäger, Aufklärer und sogar einige der langsam fliegenden Verbindungsflugzeuge vom Typ Fieseler Storch startklar, um der geplanten Flugblattaktion zu dem beabsichtigten weitreichenden Erfolg zu verhelfen.

Als Leutnant Zapp sich anschickte, seinen Mantel abzulegen, läutete das Feldtelefon auf dem Schreibtisch. Er hob ab. Am anderen Ende der Leitung sprach Oberstleutnant Schwelm, der Ia des Feldkommandostabes.

»Wie sieht’s aus, Zapp?«, fragte der Oberstleutnant. »Klappt der Laden?«

»Jawohl, Herr Oberstleutnant. In der Druckerei laufen die Maschinen auf Hochtouren. Der Transport zum Flugplatz ist vorbereitet. In der näheren Umgebung von Krasnodar wird die Bekanntmachung durch Kradmelder verteilt.«

»Na schön«, erwiderte Schwelm befriedigt. »Wenn alles klar ist, erwarte ich Vollzugsmeldung. Aber ohne Verzögerung, verstehen Sie? Der General erwartet mich zum Vortrag. Sonst noch was? Schon was von Hauptmann Werner gehört?«

»Nein, Herr Oberstleutnant, bis jetzt nicht.«

»Läuten Sie mal den Bahnhofskommandanten an. Der Zug müsste doch schon da sein. Wir brauchen Werner. Gerade jetzt ist der Ic die wichtigste Figur im Spiel.«

»Jawohl, Herr Oberstleutnant. Ich rufe sofort den Bahnhof an.«

»In Ordnung, Zapp. Ende.«

Leutnant Zapp drehte die Kurbel und beauftragte die Vermittlung, ihn mit der Bahnhofskommandantur zu verbinden.

Vom Kommandanten selbst erhielt er die Auskunft, der überfällige Urlauberzug habe wegen eines Schadens an der Lok in Krapotkin acht Stunden Aufenthalt gehabt. Innerhalb von zwei Stunden rechne man mit dem Eintreffen des Zuges.

Vom Nebenzimmer streckte der Gefreite Ziblinski sein spitzes Mausgesicht herein.

»Ham Herr Leutnant jerufen?«

»Nein«, sagte Zapp. »Wieso? Hab’ ich Sie aufgeweckt?«

»Nee«, gab der Gefreite mit unbewegter Miene zurück. »Ick bastle weiterhin Christbaumschmuck. Sie sind und bleiben eben ’n Spaßvogel, Herr Leutnant.«

Zapp machte einen Schritt zur Tür.

»Dir werd’ ich gleich …«

Ziblinskis Mausgesicht verschwand, und Zapp drehte sich lachend um. Feiner Kerl, der Ic-Schreiber, vorlaut, aber ein Mann, mit dem man Pferde stehlen könnte.

Er blickte auf die Uhr. In zwei Stunden. Es war nicht immer ganz einfach gewesen, den Häuptling zu vertreten. Jetzt rückte man wieder auf den O-III-Posten zurück – schlaues Leben, wenig Verantwortung, aber vielleicht doch nicht ganz das Richtige in diesem verdammten Krieg. Und Zulima würde er nun auch nicht mehr so oft besuchen können.

4. Kapitel

Der Urlauberzug aus Saporoshje am Dnjepr näherte sich mit zwölfstündiger Verspätung dem Stadtgebiet von Krasnodar. Über Krapotkin, wo man den ganzen Tag festgelegen hatte, waren zweimal russische Flugzeuge erschienen, aber ihre Bomben hatten keinen Schaden angerichtet.

Sonst ereignete sich nichts, was auf die von Hauptmann Werner befürchtete Veränderung der Lage am Kuban hätte hindeuten können. Alles sprach dafür, dass der gesamte Bereich der Heeresgruppe A, deren Front vom Terek über den Hauptkamm des Hochgebirges und den Waldkaukasus bis nach Noworossijsk am Schwarzen Meer reichte, noch nicht berührt wurde von den Auswirkungen des verhängnisvollen Umschwungs an Don und Wolga.

Müde und langweilig verlief die Fahrt. Zur Linken strömte der graugrüne, den Gletschern entspringende Kuban, der im Gegensatz zum Don nicht einmal Treibeis führte. Zur Rechten weitete sich flaches Land unter einem düsteren Wolkenhimmel: Kosakenland mit kleinen verstreuten Stanizen, riesigen Weideflächen und schwarzen Äckern, auf denen sich da und dort die würfelförmigen Gebäude der Kolchosen erhoben, überragt vom unvermeidlichen Windrad.

An kleinen verschlafenen Stationen kam der Zug vorbei. Kosaken mit schwarzen Karakulfellmützen blickten dem Zug nach. Viele trugen die grauen Blusen der deutschen Wehrmacht, die meisten waren mit Karabinern bewaffnet. Dazwischen immer wieder kleine Gruppen deutscher Soldaten. Wie vergessen in der Unermesslichkeit der Kubanebene, marschierten sie in Schützenreihen neben dem Schienenstrang.

Der Krieg mit seinen Schrecken schien so fern, als wäre er längst beendet. Lachend winkten winterlich vermummte Mädchen und Frauen mit weißen Kopftüchern dem Zug nach. Es schien sie nicht zu stören, dass jene Menschen, denen sie zuwinkten, deutsche Soldaten waren.

In der Ukraine, dachte Hauptmann Werner, winken sie nicht mehr. Dort führen andere ein eisernes Regiment.

Endlich lief der Zug im Bahnhof Krasnodar ein. Hauptmann Werner, der zum Aussteigen bereits an der Abteiltür stand, fragte sich, ob sein Freund Dellwitz in Berlin mit seinen trüben Prognosen eigentlich recht hatte.

Den kleinen Koffer in der linken Hand, folgte Werner, leicht hinkend, der Straße in die Innenstadt. Die Stadt kam ihm noch friedlicher vor als vor vier Wochen.

Morgen ist Weihnachten, dachte er, die vierte Kriegsweihnacht! Unwillkürlich blickte er auf und schaute zu einem Fenster, hinter dem er jemanden huschen sah. Er wollte winken, aber die Gestalt verschwand sofort vom Fenster.

Rasch ging er auf das Haus Nummer 16 in der Proletarskaja zu und verschwand hinter der Tür. Es roch aufdringlich nach Kohlsuppe, aber ihm war dennoch zumute, als sei er heimgekehrt. In der Tasche suchte Hauptmann Werner nach dem Schlüssel zu seinem Zimmer.

Die Filipowa war offenbar nicht zu Hause, sonst wäre sie auf den Flur gekommen. Er vermisste sie nicht. Da öffnete sich die Tür am Ende des Flurs, und Zulima trat heraus.

»O Gospodin«, flüsterte sie und kreuzte die Hände vor der Brust. Ein Ausdruck heftigen Schmerzes glitt über ihr Gesicht.

»Zulima!«, rief Werner leise. Seine Stimme verebbte in der Dunkelheit des Flures.

Die kleine Tscherkessin bewegte sich nicht. Stumm starrte sie den Hauptmann an. Vier Wochen lang hatte sie seine Nähe vermisst, den ruhigen Tonfall seiner Stimme.

»Zulima …« Hauptmann Werners Stimme klang fragend und besorgt. »Ist etwas geschehen? So reden Sie doch!«

In diesem Augenblick wurde die Wohnungstür geräuschvoll geöffnet. In Mantel und Kopftuch trat die Filipowa ein.

»Boschemoj!«, rief sie mit unnatürlich hoher Stimme. »Gospodin, Hauptmann – endlich vom Urlaub zurück?«

Werner drehte sich zu ihr um. Als er sich nach der umständlichen Begrüßung im Flur umschaute, war Zulima in ihrem Zimmer verschwunden.

»Was hat sie?«, fragte Werner und deutete mit einer Kopfbewegung zum Zimmer der Tscherkessin.

Die Filipowa lachte, während sie den Mantel ablegte.

»Das Täubchen? Nu, was wird schon sein? Vielleicht Liebeskummer. Nitschewo. Wird vergehen.«

Die Filipowa schien Werners Gedanken zu erraten.

»Ihr Leutnant chat das Täubchen oft besucht«, sagte sie mit leisem Kichern. »Aber er chat nichts bei der Kleinen erreicht. Sie liebt einen anderen – Sie, Gospodin Chauptmann.«

»Reden Sie keinen Unsinn, Olga Petrowna!«, wies Werner sie ungehalten zurecht. »Ihre Kusine ist doch noch ein Kind. Haben Sie etwas warmes Wasser für mich? Ich muss mir den Bart herunterschaben, bevor ich mich beim Stab melde.«

»Sejtschas«, rief Olga Petrowna mit der Beflissenheit einer vollendeten Quartierswirtin, »sofort, Gospodin.«

Ehe sie in ihrer kleinen Küche verschwand, wandte sie noch einmal den Kopf mit dem unordentlich aufgesteckten schwarzen Haar.

»Mit Ihrem Stoppelbart sind Sie charascho, Gospodin Chauptmann.« Sie verschlang ihn förmlich mit ihren dunklen Augen. »Auch ich alte Frau könnte mich in Sie verlieben.«

Seit dem Gespräch mit Dellwitz hatte Werner seine Sicherheit verloren. Der Generalstäbler hatte ihm Dinge anvertraut, die er glauben konnte oder auch nicht; sie auf ihre Stichhaltigkeit zu überprüfen, sie richtig beurteilen, das vermochte er nicht, doch es machte ihn unfrei und gehemmt. Konnte er noch Befehlen gehorchen, die womöglich die von Dellwitz angedeutete Katastrophe beschleunigten?

Leiser Zorn gegen Dellwitz stieg in Werner auf. Warum hatte der Freund ihm etwas anvertraut, ihn aber gleichzeitig gebeten, darüber zu schweigen? Nicht einmal mit dem besten Kameraden durfte er darüber reden.

Hauptmann Werner riss sich zusammen. Er schüttelte die quälenden Gedanken ab. Er musste dieses Gespräch mit Dellwitz vergessen. Er würde weiterhin seine Pflicht tun als Offizier und Soldat.

Sie wollen wissen, wie es weitergeht?

Dann laden Sie sich noch heute das komplette E-Book herunter!

Weitere E-Books von Franz Taut

Brigade der Verdammten

Warschauer Aufstand 1944

eISBN 978-3-475-54368-5 (epub)

In den Weiten Polens und Russlands kennzeichneten brennende Häuser, Blut und Tränen den Weg der als »Mordbrigade« bekannten Einheit des SS-Oberführers Oskar Dirlewanger. Diese Truppe trat die Ehre der Frontsoldaten tausendfach mit Füßen. Die »Bluthunde« hatten nur einen Auftrag: Furcht und Schrecken verbreiten und jeden Widerstand der Bevölkerung im Keim ersticken. Doch auf ewig lässt sich kein Mensch unterdrücken, und so erhebt sich die polnische Heimatarmee im Warschauer Aufstand 1944 gegen die deutschen Besatzungstruppen. Können sie gegen Dirlewangers unbarmherzige Truppe bestehen?

Roter Stern am Schwarzen Meer

Vom Kuban zur Krim

eISBN 978-3-475-54233-6 (epub)

Oberleutnant Emser und seine Männer glauben nicht mehr an die Ideale, die ihnen jahrelang eingetrichtert worden sind. Die Hoffnung auf den Sieg schwindet. Verzweifelt versuchen die Soldaten, die eroberten Gebiete zu halten. Der Kuban-Brückenkopf spielt dabei eine erhebliche Rolle. Als Emser erfährt, dass seine Frau bei einem Luftangriff ums Leben gekommen ist, fällt es ihm schwer, noch einen Sinn in seinem Leben zu sehen. Da lernt er Marianne kennen. Die junge Frau gibt ihm neuen Lebensmut, und inmitten von Krieg und Zerstörung erlebt er ein kleines bisschen Glück. Doch der Rückzug auf die Krim fordert furchtbare Opfer.

Befehle von oben

Verwundet in Stalingrad

eISBN 978-3-475-54341-8 (epub)

Durch eine schwere Verwundung bei Stalingrad ist das Gesicht des Leutnants Lemke entstellt. Der furchtbare Krieg in Stalingrad hat seinen Blick für die Hintergründe und Zusammenhänge der Ereignisse geschärft. Da er nicht offen sprechen darf, beginnt er während eines Lazarettaufenthaltes seine Gedanken aufzuzeichnen und beendet sie in den Stellungen des Kuban-Brückenkopfes. Leutnant Lemke steht stellvertretend für eine Generation, die den Krieg als prägend für ihr gesamtes Leben erlebt hat.

Oberst ohne Ritterkreuz

Zwischen Befehl und Gewissen

eISBN 978-3-475-54325-8 (epub)

Nach der Winterschlacht am Donez ist das Regiment des Oberst Metzelbrod schwer angeschlagen. Um die Reste des Regiments zu retten, entschließt sich Metzelbrod, den Stützpunkt aufzugeben, gegen den der weit überlegene Feind immer wieder anrennt. Wider höheren Befehl wird der Rückzug angetreten. Metzelbrods Adjutant Leutnant Emser gibt einen Bericht von dem Geschehen ab, das über einen Offizier hereinbricht, der zwischen Befehl und Gewissen steht und sich für das Gewissen entscheidet. Ein Buch über den Krieg und gegen den Krieg.

Front ohne Helden

Im Schatten Stalingrads

eISBN 978-3-475-54492-7 (epub)

Nach der Schlacht von Stalingrad zerschlägt die Rote Armee mit einem Großangriff die italienischen Reihen, was zu Chaos und Panik führt. In den fluchtartigen Rückzug der Verbündeten gerät eine deutsche Infanterie-Division. Sie wird aufgespalten, zerrieben, bis auf klägliche Reste zermalmt. Nur in einem kleinen Steppendorf hält sich noch ein verbissener Widerstand. Doch früher oder später müssen die Eingeschlossenen einen Ausbruch versuchen. Der Anschluss an eigene Einheiten gelingt, doch die Rote Armee lässt sie nicht zur Ruhe kommen ...

Verwehte Spuren

Als Gebirgsjäger an der Ostfront

eISBN 978-3-475-54493-4 (epub)

Unter dem Decknamen »Operation Edelweiß« soll Leutnant Wenkes Gebirgsjäger-Division zügig den Kaukasus Richtung Schwarzmeerküste überqueren. Doch bereits der Hinweg wird zur Tortur. Neben ständiger Feindesnähe und fehlendem Nachschub an Truppen und Nahrungsmitteln, drohen Schnee und Eis das Vorhaben zu gefährden. Zum Todesurteil wird den Soldaten aber die Beurteilung der Berliner Führungsspitze, die ohne Kenntnis der genauen Lage die Situation völlig falsch einschätzt. Als die Erlaubnis zum Rückzug erteilt wird, ist es zu spät: Wenk kann nur noch versuchen, die letzten Überlebenden zu retten. Eine wahre und erschütternde Geschichte.

Ohne Panzer Ohne Straßen

Beginn des Russlandfeldzugs

eISBN 978-3-475-54454-5 (epub)

Mit dem Angriff des Großdeutschen Reiches auf die Sowjetunion wird der deutsch-sowjetische Nichtangriffspakt gebrochen. Nach anfänglichen Erfolgen wird schnell klar, dass sich der Gegner nicht so einfach bezwingen lässt. Das unbekannte Land und die Wetterlage verschärfen die Probleme. Mehrmals führt Leutnant Hohberg die Batterie an und wartet vergeblich auf die Unterstützung durch Panzer. Der fehlende Nachschub, Feuerüberfälle und Fliegerangriffe machen ein Durchdringen unmöglich. Ihm ist klar, dass sie rechtzeitig den Donez erreichen müssen, denn der Winter in Russland ist unberechenbar ...

Standgericht

Kampf um Aachen

eISBN 978-3-475-54279-4 (epub)

Im September 1944 gelingt Feldwebel Helmut Klingler in einem belgischen Dorf westlich von Aachen die Flucht aus amerikanischer Kriegsgefangenschaft. Klingler schafft es bis zu seiner alten Einheit. Sie werden in einem Bunker von den Amerikanern eingekesselt. Er entkommt erneut. Auf seiner Flucht beobachtet er SA-Männer, die einen Jungen beim Plündern erschießen. Er bringt sie um und gilt fortan als Mörder und Deserteur. Ihm droht eine Verurteilung durch das Standgericht. Er würde diese Tat mit seinem Leben bezahlen. Klingler begegnet Jacqueline, die ebenfalls auf der Flucht ist. Ihr gemeinsames Schicksal schweißt sie zusammen. Im zerbombten Aachen kämpfen sie ums Überleben.

Besuchen Sie uns im Internet:www.rosenheimer.com