3,99 €

Mehr erfahren.

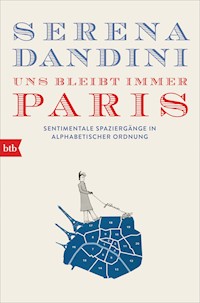

- Herausgeber: btb Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Von A wie Arrondissement bis Z wie Zink, von N wie Ninotchka bis S wie Serge Gainsbourg: Ein vergnüglicher und einzigartiger Spaziergang durch „la ville lumière“, die Stadt des Lichts. An jeder Ecke warten Geschichten, berühmte und unvergessliche Persönlichkeiten und geheime, ganz besondere Orte auf ihre Entdeckung – egal, ob Sie eine Parisreise planen, oder sich einfach bequem vom heimische Sofa aus in die Stadt der Liebe entführen lassen wollen. Flanieren Sie über eine Straße in Montparnasse, die ein französischer New-Wave-Pionier in einen Strand verwandelt hat, besuchen Sie die Bistros, wo sich Hemingway und Fitzgerald ewige Freundschaft schworen und die verwunschenen Gärten, die aus den Launen einer Königin entstanden. Wie den Liebenden in Casablanca bleibt auch uns immer Paris, eine Stadt von stets überraschender Schönheit und wohltuender Beständigkeit. Eine Hommage an eine einzigartige Stadt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 500

Veröffentlichungsjahr: 2019

Sammlungen

Ähnliche

Zum Buch

Von A wie Arrondissement bis Z wie Zink, von N wie Ninotchka bis S wie Serge Gainsbourg: Ein vergnüglicher und einzigartiger Spaziergang durch »la ville lumière«, die Stadt des Lichts. An jeder Ecke warten Geschichten, berühmte und unvergessliche Persönlichkeiten und geheime, ganz besondere Orte auf ihre Entdeckung – egal ob Sie eine Parisreise planen, oder sich einfach bequem vom heimischen Sofa aus in die Stadt der Liebe entführen lassen wollen. Flanieren Sie über eine Straße in Montparnasse, die ein französischer New-Wave-Pionier in einen Strand verwandelt hat, besuchen Sie die Bistrots, wo sich Hemingway und Fitzgerald ewige Freundschaft schworen, und die verwunschenen Gärten, die aus den Launen einer Königin entstanden. Wie den Liebenden in Casablanca bleibt auch uns immer Paris, eine Stadt von stets überraschender Schönheit und wohltuender Beständigkeit. Eine Hommage an eine einzigartige Stadt.

Zur Autorin

SERENA DANDINI (Jahrgang 1954) ist eine der bekanntesten italienischen Fernsehmoderatorinnen und Journalistinnen. Sie ist die Autorin verschiedener Sachbücher und Romane.

SENTIMENTALE SPAZIERGÄNGE IN ALPHABETISCHER ORDNUNG

Aus dem Italienischen von Julika Ulrike Betz

»Paris ist ein Instrument, das man zu spielen verstehen muss.«

Honoré de Balzac, A Paris!

Für Saveria und Ferdinando.In Erinnerung an unsere Ausflüge in Kindheitstagen.

EINE LIEBESGESCHICHTE

Eigentlich fand ich ja London als Teenager weitaus spannender. Damals bildete ich mir ein, nur von dort kämen die Trends, die die Welt veränderten. Außerdem, und das war der Hauptgrund, mochte ich die Rolling Stones, während mich die französischen Chansonsänger mit ihren schwarzen Existenzialistenpullovern total deprimierten. Schuld an diesem verkorksten Bild war eindeutig Mademoiselle Chavet, meine Französischlehrerin im Gymnasium: ein Vollweib mit kratziger Stimme und dem typischen französischen Akzent, die eine widerlich riechende Gesichtscreme benutzte – mit Sicherheit eine französische Marke. Ein weiterer Beweis dafür, wie zweitklassig dieses belanglose Land doch war. So zumindest meine Sichtweise, während ich den auswendig gelernten Text der Marseillaise herunterleierte, wozu uns Mademoiselle verdonnert hatte.

Das Reiseziel nach bestandenem Abi stand längst fest, auch wenn Lucio Battisti mich in seinem Song bereits vor Jahren gewarnt hatte: »Was weißt du schon von einer Reise nach England?« Tatsächlich wusste ich nicht, dass ich nach zwei Monaten in Great Britain durch Zufall in Paris landen und mich die Stadt ab diesem Moment nie wieder loslassen würde. Schuld daran war diesmal nicht meine Französischlehrerin, sondern ein Freund, der mich auf der Rückreise von London dazu überredet hatte, einige Tage mit ihm in Paris zu verbringen, wo er seine Tante besuchen wollte; genau wie in dem berühmten Filmzitat von Alberto Sordi hatte auch er eine »Tante à Paris«. Damit war mein Schicksal besiegelt. Die Wochenmärkte mit ihrer Fülle an roten Tomaten aus der Provence, den violetten Hortensien aus der Normandie, den Fischen, Meeresfrüchten … stimmten mich vom ersten Moment an milde. Nach wochenlangem Nebel und nichts als Fish and Chips kaum verwunderlich. Endgültig geschlagen gab ich mich schließlich nach einer Ausstellung über die Surrealisten im Jeu de Paume. Unser Kunstgeschichtsunterricht am Giulio Cesare in Rom hatte mehr oder weniger bei Canova geendet; wie immer, wenn es darum ging, die Avantgarde des 20. Jahrhunderts durchzunehmen, war es längst Juni, und das Thema wurde noch rasch mit zwei Bildern von de Chirico abgehakt. Das einzig absolut Innovative, das unsere Gymnasiastenaugen der Prä-Facebook-Ära zu sehen bekamen, waren die Cover der Pink-Floyd-LPs: ein weiterer Pluspunkt zugunsten des perfiden Albion. Wahrscheinlich habe ich deshalb beim Anblick der zerfließenden Uhren Salvador Dalís in ihrer ganzen Skurrilität erst begriffen, dass es noch mehr auf der Welt gibt; und vor allem, dass nicht alles zwangsweise so bieder korrekt sein muss wie die Dauerwelle meiner Mutter. Ich konnte es nicht länger erwarten, Teil dieses Lotterlebens zu werden.

Immer wieder bekomme ich zu hören, über Paris sei doch längst alles geschrieben worden und aus den ganzen Büchern könne man locker einen neuen Eiffelturm bauen. Doch die Liebe lässt sich nichts vorschreiben, und früher oder später müssen die Gefühle auch raus. Ein heimliches Liebespaar leidet unter nichts so sehr wie unter der Tatsache, dass es sein Umfeld am eigenen Glück nicht teilhaben lassen kann. Deswegen erzähle ich von meiner Leidenschaft für Paris, doch ich hoffe auch, dies Buch möge den Leser dazu animieren, neue Abenteuer in einer Stadt zu erleben, in der es, wie man bereits weiß, immer wieder was zu entdecken gibt. Wie auch Honoré de Balzac, einer meiner Lieblingsstadtführer, unterstreicht: »Indessen ist Paris ein wahrer Ozean. […] Wie zahlreich und interessiert die Erforscher dieses Meeres auch sein mögen: Immer wird man eine unentdeckte Stelle, einen ungekannten Winkel, Blumen, Perlen, Ungeheuer, irgendetwas Unerhörtes finden, das die literarischen Taucher vergessen haben.«

Und was Paris betrifft, können wir dem Verfasser der Menschlichen Komödie durchaus vertrauen, schließlich hat er seinem »Babel« Tausende von Seiten gewidmet, wobei er jeden noch so abgelegenen Winkel der Stadt des Lichts durchforstete.

Ebenso wie er waren auch andere Schriftsteller, Künstler oder Regisseure, die im Laufe der Zeit der Stadt zur Unsterblichkeit verholfen haben, in erster Linie Spaziergänger von Beruf, ähnlich den viel zitierten Flaneuren des 19. Jahrhunderts: jenen großartigen urbanen Forschern, die unendliche Lust und Inspiration darin fanden, sich auf langen Streifzügen durch das Labyrinth der Stadt treiben zu lassen. »Der Beobachter ist ein Fürst, der überall sein Inkognito genießt«, so lehrt uns Baudelaire, dem natürlich ein gesamtes Kapitel des vorliegenden Buches gewidmet ist.

Mithilfe dieses Pariser Wörterbuchs in alphabetischer Ordnung kann man auf den Spuren der Flaneure wandeln, so wie ich selbst bei der Zusammenstellung der Highlights für den Leser ihre Witterung aufgenommen habe. Selbst wenn man heutzutage leicht mal in einer neuen Filiale von Zara oder im nächsten chinesischen Restaurant landet, bleibt doch genug zu entdecken; womöglich sogar das Geheimrezept für die sprichwörtliche französische Lebensfreude, eine Spezialität,die in der Stadt nichts von ihrer Beliebtheit eingebüßt hat.

Denn in Paris überlagert sich alles, und nichts geht verloren. Ungeachtet der Terrorgewalt, die die Eigenheiten und das Wesen der Einwohner unwiderruflich zu verändern drohte, erwacht der Geistder Stadt zu neuem Leben, auch wenn die Spuren der Tragödien in den Bürgersteigen und den Seelen der Menschen, die ihren Weg unbeirrt weitergehen, eingraviert bleiben. Nichts geht verloren, weder die Freude noch der Schmerz, und alles wird zu Geschichte, Literatur und Überleben. Jean Cocteau, waschechter Pariser, schrieb: »Paris hat den Magen eines Vogel Strauß, der alles verdaut und nichts assimiliert. Eben dies verleiht der Stadt jenen Anschein der Labilität, hinter der sich eine grenzenlose Widerstandskraft verbirgt.« Noch nie wurde diese Widerstandskraft von der Geschichte auf eine so harte Bewährungsprobe gestellt wie heute. Dennoch bewahrt die Stadt ihren Stolz und versucht den Geist, der sie über Jahrhunderte hinweg berühmt gemacht hat, zurückzuerobern. Jener Geist, den Delacroix’ Gemälde Die Freiheit führt das Volk verkörpert, das heutzutage auf schändliche Weise von der Politik als Bollwerk gegen das Tragen von Burkinis am Strand missbraucht wird. Delacroix würde sich im Grabe umdrehen. Und für Victor Hugo wäre eine Situation wie die gegenwärtige schlicht außerhalb jeglicher Vorstellungskraft gewesen, als er folgende Liebeserklärung über die Stadt seines Exils äußerte: »Was genau macht also Paris aus? Die Revolution! […] Paris ist weltweit der Ort, an dem man das große unsichtbare Segel des Fortschritts am lautesten flattern hört.« Von dem Mythos der Moderne und der großen revolutionären Ideen, von dem Paris in den vergangenen Jahrhunderten lebte, hat die Stadt sicherlich inzwischen einiges eingebüßt, doch von diesem Wind, der das »große, unsichtbare Segel« bläht, ist auch heute noch etwas zu spüren, und wir kommen auch deswegen hierher, um diese letzten noch unverdorbenen Partikel einzuatmen. Mehr denn je haben wir diese so nötig wie Sauerstoff.

Reisen, wie uns Marguerite Yourcenar in Erinnerung ruft, »ist eine Schule der Ausdauer, des Staunens, einer Askese nicht ganz unähnlich. Eine Möglichkeit, seine eigenen Vorurteile abzubauen, indem man sie mit den Vorurteilen des Fremden konfrontiert.« Und selbst wenn die gegenwärtige politische und ökonomische Situation eine solch heilsame Übung immer schwieriger macht, bleibt mein Rat an die jungen Menschen von heute, so viel wie möglich zu reisen, und zwar nicht nur virtuell. Besonders junge Mädchen, denn Frauen haben als Entdeckerinnen noch einiges nachzuholen. Das weibliche Geschlecht hatte es seit jeher schwer mit dem Begriff »spazieren gehen«. Historisch gesehen waren »Spaziergängerinnen« Frauen, die sich einer anderen Art Vergnügung hingaben, doch auch Frauen fanden schon immer Gefallen daran, umherzuflanieren auf der Suche nach unentdeckten Horizonten. Allerdings war das Flanieren für sie nicht so einfach, durfte eine unverheiratete Frau doch nur in Begleitung das Haus verlassen. Dennoch gab es unter den Frauen Vorreiterinnen wie Virginia Woolf, die uns in ihrem Roman Street Haunting bereits die Kunst lehrt, sich ziellos in den Mäandern einer Großstadt treiben zu lassen, und sei es unter dem Vorwand, sich einen neuen Federhalter zu kaufen. Jahre zuvor, Mitte des 19. Jahrhunderts, hatte sich bereits die Malerin Rosa Bonheur in Männergarderobe gekleidet, um unerkannt in den Straßen von Paris umherzuschlendern. Doch das Maskieren in der Öffentlichkeit war gesetzlich verboten, und so war sie gezwungen, auf der Präfektur eine Sondergenehmigung einzuholen. Die passenden Papiere in der Tasche und eine Zigarre im Mund, konnte sie sich schließlich ihren Erkundungen in völliger Freiheit hingeben.

Dieses Buch ist auch ihnen gewidmet und allen Abenteuerinnen, die als Erste gegen das traditionelle Rollenmodell der häuslichen Frau aufbegehrten. Und natürlich allen Frauen, denen noch heute dieses große Vergnügen versagt bleibt.

Aufs Wärmste empfohlen sei dieses Buch auch all jenen, die sich nicht aus ihrem Sessel fortbewegen, aber dessen ungeachtet auf neue fantastische Pfade nicht verzichten wollen; denn wie Raymond Queneau, den mit Paris eine lange Liebesgeschichte verbindet, am Ende von Zazie in der Métro schreibt: »Paris ist nur ein Trugbild.«

Serena Dandini,Rom, Oktober 2016

A WIE ARRONDISSEMENT

»Ein Rausch kommt über den, der lange ohne Ziel durch Straßen marschierte. Das Gehen gewinnt mit jedem Schritte wachsende Gewalt; immer geringer werden die Verführungen der Läden, der Bistros, der lächelnden Frauen, immer unwiderstehlicher der Magnetismus der nächsten Straßenecke.«

Walter Benjamin, Das Passagen-Werk / I

Paris ist eine Schnecke. Natürlich nicht im Hinblick auf ihr Tempo, sondern was die Aufteilung in Arrondissements betrifft, von 1 bis 20 durchnummerierte Stadtbezirke, deren spiralförmige Anordnung an ein Schneckenhaus erinnert; eine ganz eigene Pariser Logik zur (Des-)Orientierung innerhalb der einzelnen Viertel, möglicherweise eine Reminiszenz an eine der begehrtesten Delikatessen der Stadt des Lichts. Doch mal ganz abgesehen von individuellen gastronomischen Vorlieben versteht man sehr schnell, dass man besser daran tut, jeden rationalen Versuch, dieses Labyrinth zu durchschauen, beiseitezulegen, und lässt sich einfach treiben. Balzac, Schutzpatron meiner Pariser Spaziergänge, auf den man in diesem Buch immer wieder stoßen wird, hat es mit folgenden geistreichen Worten formuliert: »Indessen ist Paris ein wahrer Ozean. Werft getrost das Lot hinein; ihr werdet dennoch seine Tiefe niemals ermessen.« Und damit uns angesichts dieses endlosen Meeres nicht der Kopf zu schwirren beginnt, lohnt es sich, den Kurs mit einer Dosis Arglosigkeit einzuschlagen und sich vom Wind und den eigenen Gefühlen leiten zu lassen.

Man muss sich die Arrondissements einfach wie viele unterschiedliche Länder vorstellen, die einander zugleich nah und fern sind; jedes von ihnen mit seiner eigenen Geschichte und seinem eigenen Flair, seinen Sehenswürdigkeiten und versteckten Winkeln, sodass man ebenso gut niemals die Grenze eines Viertels überqueren müsste und dennoch alles finden könnte, für das es sich zu leben lohnt. Ideal wäre es, sich jeden Tag ein Arrondissement vorzunehmen, um am Ende der Reise vorgeben zu können, zwanzig Städte erkundet zu haben. Doch in Anbetracht der Tatsache, dass Zeit ein nicht für alle erschwingliches Gut ist, gilt es, sich zu entscheiden, wenn man nicht so enden will wie der Protagonist in Gustave Flauberts Die Erziehung der Gefühle. Frédéric Moreau fährt in diesem Roman innerhalb weniger Stunden wie ein Wahnsinniger ganz Paris nach seiner geliebten Madame Arnoux ab: »Die Läden zogen vorbei, die Menge wurde dichter, der Lärm größer. Nach dem Quai Saint-Bernard, dem Quai de la Tournelle und dem Quai de Montebello schlugen sie den Quai Napoléon ein; er wollte seine Fenster sehen, sie waren weit weg. Auf dem Pont-Neuf überquerte der Wagen abermals die Seine, man fuhr bis zum Louvre; und durch die Straßen Saint-Honoré, Croix-des-Petits-Champs und du Bouloi erreichten sie die Rue Coq-Héron und rollten in den Posthof.« Am Ende der erfolglosen Suche nach seinem Objekt der Begierde flieht der arme Moreau schließlich verzweifelt aus der Stadt, tief enttäuscht von Paris und seinen uneingelösten Versprechen.

Ein Höllentrip nicht unähnlich jenem eher gefühlsleeren Marathon, den sich der ein oder andere Tourist auf sadistische Weise antut, um Louvre–Eiffelturm–Notre-Dame–Triumphbogen und zurück in Rekordzeit zu schaffen. Die Gefahr ist da wohl recht groß, den Brüdern Goncourt, zwei weiteren großen Pariser Chronisten, beizupflichten: »Paris wird mich noch auffressen.«

Um einen derartigen Stress zu vermeiden, hier einige Anregungen. Es sind allerdings nur persönliche Erfahrungen, Tipps, die keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit erheben, nicht umsonst finden sich am Ende des Buches leere Seiten zur individuellen Ergänzung. Jedem sei es freigestellt, sich sein eigenes perfektes Paris zu entwerfen, denn letztendlich steckt für einen passionierten Reisenden doch genau darin der Reiz: Lust auf etwas Reales, um für einen Moment lang mit den täglichen virtuellen Streifzügen durch das Internet Schluss zu machen.

Eine unbekannte Stadt zu erkunden ist für den digitalen Menschen des 21. Jahrhunderts vielleicht noch das letzte verbleibende Abenteuer. Hunderte »urbane Entdecker« haben es uns bereits vorgemacht, sind vor uns kilometerlange Wege abgelaufen, von Neugierde getrieben und oft ohne konkretes Ziel vor Augen, aber mit dem unbesiegbaren Bedürfnis, sich einfach treiben zu lassen. Es sind die Flaneure ihrer jeweiligen Epoche, Großstadtnomaden, die in der Menschenmasse und zufälligen Begegnungen Inspiration finden; ziellose Spaziergänger, die umherschlendern allein aus der Lust heraus, ins Unbekannte und Fremde abzutauchen.

Eingeführt hat das Konzept des Flaneurs letztendlich der Philosoph Walter Benjamin, selbst ein Meister im Flanieren, der – mit Paris im Hinterkopf – zur Stadt seiner Kindheit bedeutende Schriften hinterlassen hat: »Sich in einer Stadt nicht zurechtfinden, heißt nicht viel. In einer Stadt sich aber zu verirren, wie man in einem Walde sich verirrt, braucht Schulung.«

Dies ist genau die richtige Ermutigung, um es mit Paris aufzunehmen, die einzige, die es erlaubt, ihre versteckten Schätze zu bergen: Geschäfte, Restaurants, verborgene Ecken, alte Märkte, die nicht immer in den gängigen Reiseführern vermerkt sind.

Wäre ich selbst nicht ziellos in der Menschenmenge umhergeschlendert, hätte ich niemals im 12. Arrondissement die Rue Crémieux entdeckt. Ein buntes Gässchen, eingezwängt von wuchtigen, schmucklosen Gebäuden unweit des Gare deLyon, in der man völlig unerwartet auf eine Reihe dreistöckiger, pastellfarbener Häuser stößt: praktisch die gesamte Farbpalette eines emsigen Aquarellmalers. Vor den Haustüren haben es sich neben alten Schildern und Blumentöpfen schwarze Katzen, Schmetterlinge und herumflatternde Vögel gemütlich gemacht, als seien sie einem alten Märchenbuch entstiegen. Das Ganze wirkt wie eine künstliche Filmkulisse, dabei sind die Häuser in ihrem Originalzustand aus dem Jahr 1865 erhalten, als sie nach dem Vorbild der Arbeitersiedlungen jener Jahre gebaut wurden.

MOLIERES SESSEL UND DER BOTANIKER DES BÜRGERSTEIGS

»Aber Paris wird so, dank seiner wandelbaren Schönheit, der Patina seines Alterns, dem Ineinandergewachsensein seiner auf uns überkommenden Gemäuer aus lang verklungenen Zeiten, zu einem wahren Schatzspeicher für entdeckungsberauschte Kinder.«

Jean Cocteau

Die Kunst, ziellos herumzuschlendern, birgt einen Kitzel, den es als Motto für jede Art von Reise zurückzuerobern gilt. »So vereinigt der Liebhaber des All-Lebens sich mit der Menge, als träte er mit einem ungeheuren Vorrat an Elektrizität in Verbindung.« Und wenn das Charles Baudelaire sagt, der Flaneur schlechthin, dann muss es wohl stimmen. Der Dichter der Blumen des Bösen verfasste Mitte des 19. Jahrhunderts eine theoretische Schrift über das Flanieren, in der er sich als einen »Botaniker des Bürgersteigs« bezeichnete, jemand der sich daran ergötzt, »die Welt zu sehen, inmitten der Welt und der Welt verborgen zu sein«. Denn unsere Vorfahren, mochten sie auch dem Zeitalter der Dekadenz angehören, unterlagen noch nicht dem Irrsinn des berühmt-berüchtigten Selfie-Stabs, der jeden natürlichen Blick auf seine Umgebung zunichtemacht und uns statt zu erlebten zu fotografierten Erinnerungen nötigt.

Unsere Freunde aus dem 19. Jahrhundert fanden an anderen Stäben Gefallen: den Spazierstöcken. Ein Utensil, das uns heutzutage bizarr und fast lächerlich vorkommt, damals jedoch zwingend zur Garderobe eines jeden eleganten Herrn gehörte, der sich als »Dandy« verstand. Honoré de Balzac besaß ein besonders ausgefallenes Modell, von dem ganz Paris sprach: ein Stock in Überlänge mit einem überdimensionierten goldenen und von Türkisen verzierten Knauf. Ein auffälliges Accessoire, das der sonst eher grobschlächtige Mann und Autor der Menschlichen Komödie stolz zur Schau trug. Einige Chronisten beschreiben ihn als kleinen dicklichen Provinzler, der von seinem Äußeren her eher an einen Kaufmann erinnerte als an einen Lebemann, als welcher er so gern wahrgenommen werden wollte. Alle bissigen Karikaturen jener Zeit zeigen ihn tatsächlich unzertrennlich mit seinem Accessoire, das der Schriftsteller bis zu seinem Tod argwöhnisch im Auge behielt, und heute im Maison de Balzac zu bewundern ist.

Wie hätte Balzac (den Adelstitel hatte er sich selbst verliehen) so brillant über die menschlichen Eitelkeiten schreiben können, wenn er diese nicht allzu gut gekannt hätte? Auch er durchquerte wie ein Wahnsinniger ganz Paris, allerdings in erster Linie, um seinen Gläubigern zu entfliehen, die ihm ständig auf den Fersen waren; wenngleich er Tag und Nacht erfolgreiche Romane, Pamphlete und Feuilletonartikel schrieb, wurde er dennoch nie Herr seiner Schulden, denn er besaß – mal abgesehen von der Schwäche für Spazierstöcke – einfach zu viele Laster.

Wer ebenso wie Balzac schöne unnütze Dinge liebt, dem sei ein origineller, unauffälliger Laden im 9. Arrondissement, in der Passage Jouffroy 34, empfohlen, der ehemaligen Galerie Segas. Ein kleiner, düsterer, mit roten Samtvorhängen abgehängter Raum mit enormen Hirschgeweihen aus Holz an den Decken. In seinem Inneren findet man eine beeindruckende Auswahl an Spazierstöcken, von ganz einfachen bis hin zu besonders wertvollen, die einem König alle Ehre machen würden. Monsieur Segas, legendärer Besitzer dieses Ladens, vormals Schauspieler und nun einer der größten Experten und Sammler auf diesem Gebiet, beschränkt sich inzwischen auf den Online-Vertrieb. Doch zusammen mit seinem Laden ist auch sein Wissen an seinen Nachfolger übergegangen, der auf unterhaltsame und sachkundige Weise über die Geschichte des Spazierstocks als Symbol der Eleganz bzw. des Prestiges informiert, zum Beispiel mit der Anekdote, wie der Sonnenkönig diese Mode am Hofe einführte. Ludwig XIV. verließ seine Gemächer niemals ohne eines dieser kostbaren Machtattribute. Dank seines langen edlen Spazierstocks, in Kombination mit den berühmten roten Absatzschuhen (ob sich der Top-Designer Louboutin wohl von dem Modell »Versailles« was abgeschaut hat?) und nicht zu vergessen seiner Perücke so hoch wie eine dreistöckige Torte, besaß der untersetzte Monarch mit seinen kurzen Beinchen gleich ein viel königlicheres und respektvolleres Auftreten. So bildete er es sich zumindest ein. Auf jeden Fall half ihm der Spazierstock das Gleichgewicht zu halten, was für einen König von Frankreich nicht ganz unwichtig ist.

Die Passage Jouffroy ist nur eine der vielen Pariser Passagen: Gassen verborgen unter Dächern aus Glas und Stahl, kleine Zufluchtsorte inmitten des Stadtzentrums zwischen Geschäfts- und Wohnhäusern und verkehrsreichen Straßen, wo man sich nur allzu gern verliert. Über diese charmanten Ladenpassagen mit ihren Kuriositäten werden wir noch an anderer Stelle sprechen, denn es sind derartig eindrucksvolle und einzigartige Orte, dass sie bei den berufsmäßigen Flaneuren egal welcher Epoche zu den bevorzugten Plätzen ihrer Streifzüge zählen. Eine gute halbe Stunde zu verweilen und sich mit einem Sammler von Spazierstöcken zu unterhalten, mag dem einen oder anderen als Zeitverschwendung vorkommen. Und doch ist es ein kleiner heilsamer Luxus, den wir uns mittlerweile vielleicht nur noch auf Reisen gönnen … Um jeglicher Diskussion um die Unproduktivität der Langsamkeit ein Ende zu setzen, genügt ein einziger Blick auf die Karikatur, die den echten Flaneur als einen Mann darstellt, der eine Schildkröte an der Leine spazieren führt.

Verlorene Schritte? Das gibt es nicht!

Lösen Sie sich von jeglichem Gedanken an Zeitverschwendung: Lassen Sie sich von Ihrer Neugierde leiten, folgen Sie dem Instinkt, denn es gibt keine falschen Wege oder unnütze Spaziergänge, oder besser noch, es gibt keine »verlorenen Schritte«, wie uns André Breton in seinem Roman Nadja lehrt, der inzwischen Kultstatus erlangt hat. Die Handlung ist im Paris der 20er Jahre angesiedelt, das der surrealistische Autor in Begleitung der mysteriösen Protagonistin, einer der rätselhaftesten Frauenfiguren der französischen Literatur, in einem sinnlichen und traumartigen Dämmerzustand durchwandelt.

Zusammen mit den beiden entdecken wir Bistrots und Boulevards und stoßen auf einen kleinen Platz, der trotz seiner zentralen Lage im Herzen der Île de la Cité, unweit des berühmten Pont-Neuf, so versteckt ist, dass man ihn fast übersehen könnte. Was wirklich bedauerlich wäre, denn der Platz ist ein unauffälliger und faszinierender Ort, ein wahres Juwel, wie uns Breton erklärt: »Diese Place Dauphine ist wohl einer der zutiefst zurückgezogenen Orte, die ich kenne […]. Jedesmal, wenn ich mich dort befand, fühlte ich mich alle Lust verlieren, anderswo hinzugehen, musste ich mit mir selbst kämpfen, um mich aus einer sehr geschmeidigen, einer allzu angenehm zudringlichen und alles in allem erschöpfenden Umarmung zu befreien.«

Ich weiß nicht, ob die Wahl des Wohnsitzes von Simone Signoret und Yves Montand in der Hausnummer 15 an der Place Dauphine etwas mit André Breton zu tun hat, doch die kleine Wohnung im Erdgeschoss, die die beiden liebevoll »Wohnwagen« (La Roulotte) nannten, war jahrelang das Zuhause der beiden. In ihrem Roman Adieu Wolodja erinnert sich Simone Signoret in zärtlichen Worten an diesen Ort und bezeichnet ihn als »den beschaulichsten aller provinziellen Plätze«. Beide liebten das Viertel und waren Stammgäste im Restaurant Chez Paul, das so nah zu ihrer Wohnung lag, dass es zu ihrer privaten Küche wurde. Mehr als Spaghetti mit Butter hat Simone Signoret nämlich während ihrer 30-jährigen Ehe nicht hingekriegt: »Das Kochen ist definitiv nicht ihre Sache!«, verriet Yves Montand. Dafür hatte sie allerdings andere Qualitäten. Simone war nicht nur eine erstklassige Schauspielerin, die von einem weltweiten Publikum verehrt wurde, sondern auch eine echte Intellektuelle, die engagiert an der politischen Diskussion ihres Landes teilnahm. Über die Zeit wurde sie mit ihrem markanten, von Falten durchfurchten Gesicht zur weiblichen Ikone eines natürlichen Alterns ohne chirurgische Eingriffe. Was niemanden davon abhielt, sie weiterhin für bedeutende Rollen zu besetzen.

Dieses Paar zweier lebendiger Mythen, die eine aus dem französischen Film, der andere aus der Musik, einte eine leidenschaftliche und turbulente Liebe. Natürlich schafften sie es immer wieder mit Schlagzeilen in die Presse, sei es durch ihr politisches Engagement und ihre extremen Haltungen in der Öffentlichkeit, sei es durch Yves Liebesaffären. Zu den wohl spektakulärsten Abenteuern dieser Art gehört die Liaison mit Marilyn Monroe während der Dreharbeiten zu George Cukors Film Machen wir’s in Liebe. Auch wenn Simone um den unwiderstehlichen Charme ihres Mannes wusste, war dies doch ein harter Schlag für sie. Doch sie verstand es wie üblich, mit Stil zu kontern: »Wenn sich Marilyn Monroe in meinen Mann verliebt hat, dann beweist das nur ihren guten Geschmack: Auch ich bin in ihn verliebt!« Und »Goldhelm«, wie man Simone Signoret nach dem Film, durch den sie berühmt wurde, nannte, überstand auch diese Turbulenzen, vielleicht indem sie sich einfach eine der berühmten Gauloises genehmigte …

Die Place Dauphineist so entzückend, dass sie ganz unauffällig in vielen Büchern vorkommt, bei Gérard de Nerval oder Anatole France und sogar bei dem italienischen Autor Curzio Malaparte. Alle waren sie hingerissen vom diskreten Charme des Platzes, sodass man paradoxerweise die Behauptung nur unterstreichen kann, Paris, »die Stadt der hunderttausend Romane«, sei von ihren Autoren erfunden worden, die, selbst wenn sie von Abenteuern und Liebesgeschichten schreiben, im Grunde nichts weiter tun, als den Mythos der Stadt zu verfestigen.

Widerstand ist zwecklos, geben wir uns geschlagen: Die eigentlichen Pariser Reiseführer sind die Romane der Autoren, die die Stadt vor uns geliebt und sie bis ins kleinste Detail beschrieben haben, wie Maler, die sich ganz dem Porträt einer zu erobernden Frau hingeben. Zu jedem Arrondissement gibt es eine Romanversion: Belleville wäre heute nicht so, wie es ist, ohne die Bücher von Daniel Pennac, die das wuselige Multikultiviertel zu einem echten literarischen Helden gemacht haben. Während Montparnasse und seine Brasserien einiges von ihrem Charme verloren hätten, wenn Ernest Hemingway sein ständiges Pilgern dorthin nicht in den in Paris angesiedelten Romanen verewigt hätte.

Die Künstler nehmen uns an der Hand, sie sind die Schutzengel, die lautlos über unsere Spaziergänge wachen; es gibt keine Straße, keine Uferpromenade, kein Bistrot oder Gebäude, das nicht schon einmal in einem Buch erwähnt, beschrieben oder erlebt worden wäre. In Paris überlagern sich Vergangenheit und Gegenwart wie Schichten unterschiedlicher Architekturstile, wahre geologische Ablagerungen aus Erinnerungen, die sich den erstaunten Augen der Besucher offenbaren … Wie könnte man das Phantom von Molière in den Straßen rund um den Palais Royal nicht wahrnehmen? Der Schauspieler und Dramatiker, den Ludwig XIV. mindestens genauso liebte wie seinen Spazierstock, wohnte in der Hausnummer 40 der Rue de Richelieu, einem großzügigen Stadtpalais, das er nach seinen ersten großen Bühnenerfolgen prunkvoll ausgestattet hatte. Ein elegantes Wohnhaus, praktisch gelegen in Fußnähe zum Theater, wo gewöhnlich seine Komödien aufgeführt wurden. Doch eines Abends im Jahr 1673, am Ende der vierten Vorstellung seines Stücks Der eingebildete Kranke, in dem er selbst die Hauptrolle übernommen hatte, brach Molière auf der Bühne ohnmächtig zusammen, gerade in dem Moment, als der Vorhang unter tosendem Applaus fiel. Das Publikum hatte nichts davon mitbekommen. Molière wurde von den Schauspielern auf einen Sessel des Bühnenbildes gehievt und darauf bis in seine Luxuswohnung getragen. Umsonst wurde eiligst nach einem Priester für die letzte Salbung geschickt, und um ihm die Gelegenheit zu geben, seinem Schauspielerberuf abzuschwören, damals die einzige Möglichkeit für jemanden aus dem Theatermilieu, sich eine würdevolle und ehrbare Bestattung zu sichern. Kein Geistlicher fand sich, der sich dieser sündigen Verantwortung stellen wollte, und so starb Molière wenige Stunden später ohne den letzten Segen. Oder wie ein Journalist jener Zeit schrieb: »Molière konnte es nicht schnell genug gehen zu sterben, der Teufel hat ihn hastig zu sich genommen.«

Heute thront in der Rue de Richelieu sein Denkmal, das uns gleichgültig anblickt, während sich in seiner ehemaligen Wohnung nun Präsentationsräume für die Bewerbung von Luxusprodukten befinden: »… Eleganter und großzügiger Showroom, fünf Säle verfügbar, ideal für Modeschauen, Empfänge und exklusive Events!« So zumindest verspricht es das Werbeplakat. Die Kellerräume hingegen beherbergen ein Restaurant mit dem deutschen Namen La Heimat, von einer solch schlichten und dürftigen Eleganz wie es bei den Sternerestaurants üblich ist. Doch aufgepasst: Wer weiß, ob der hämische Geist Molières nicht zwischen den Tischen herumspukt und seine Streiche ausheckt. Für alle Fans des Dramatikers sei hier noch der Hinweis genannt, dass unweit der Rue de Richelieu, im Foyer des angesehensten Pariser Theaters, der Comédie-Française, der Sessel ausgestellt ist, der dem großen Molière als letztes Transportmittel diente. Er wurde noch über Jahre für das Bühnenbild benutzt (nur von autorisierten Schauspielern) und wird heute, geschützt von einem gläsernen Schrein, wie eine Reliquie von allen Mimen der Stadt angebetet.

EINE GEMEINSCHAFT VON EXZENTRIKERN

»Man kann der Vergangenheit in Paris nicht entkommen, und das Herrliche daran ist, dass Vergangenheit und Gegenwart so eng ineinander verflochten sind, dass es nicht als Bürde erscheint.« So Allen Ginsberg, der nach Paris gekommen war, um eben jene magische Stimmung zu erleben. Der wohl berühmteste Autor der Beat Generation hauste in einer Absteige, dem Beat Hotel, in der Rue Gît-le-Cœur 9, zwischen dem 6. und 5. Arrondissement, dem Viertel der Universitäten und Buchhandlungen, das ehemals von Studenten und Literaten bewohnt war. Dieses kleine, heruntergekommene Hotel ohne Sterne wurde in den 1950er Jahren zum Zufluchtsort einer ganzen Horde amerikanischer Künstler, die, wie viele andere bereits vor ihnen, auf der Suche nach Inspiration in die französische Hauptstadt gekommen waren. Von seinen Bewohnern scherzhaft als das billigste Hotel der ganzen Stadt bezeichnet, belegte die Beat Generation einige wenige schäbige Zimmer, zwar mit Bad auf dem Gang, aber dafür mit einer Vermieterin, die einem nicht ständig die Pistole auf die Brust setzte, wenn man mal wieder mit der Miete im Verzug war. Und vor allem lag Notre-Dame nur zwei Schritte entfernt, ein ideales Sprungbrett also, um sich in die Stadt zu stürzen.

In Wahrheit war Ginsberg jedoch auch auf der Flucht vor juristischen Scherereien um die Veröffentlichung seines Gedichtes Das Geheul und hatte in Paris die viel beschworene Freiheit gefunden, die alle »exkommunizierten« Künstler seit jeher angezogen hatte. Das Hotel verwandelte sich schnell in eine psychedelische Literaturwerkstatt. Die Lobby wurde von Dichtern und Schriftstellern – oder solchen, die es werden wollten – bevölkert, zum Experimentieren neuer Literaturstile und vielem mehr. In der kleinen Mansarde des obersten Stockwerkes entstand Gregory Corsos Bomb, sein wohl bekanntestes Gedicht, während William S. Burroughs in seinem Zimmer an dem skandalträchtigen Werk Naked Lunch arbeitete, für das er die von den Dadaisten bevorzugt verwendete Schreibtechnik des Cut-up benutzte.

»Man kann der Vergangenheit in Paris nicht entkommen, und das Herrliche daran ist, dass Vergangenheit und Gegenwart so eng ineinander verflochten sind, dass es nicht als Bürde erscheint.«

Heute ist nur noch wenig von dieser Aufbruchsstimmung zu spüren, das Hotel existiert jedoch noch immer: Nach einer Komplettsanierung ist es nun ein elegantes Vier-Sterne-Boutique-Hotel, das Relais Hôtel du Vieux Paris. An die Bewohner von einst erinnern nur noch eine Gedenktafel an der Wand und einige Fotos im Inneren sowie ein sehenswerter Dokumentarfilm des Regisseurs Alan Govenar. Darin bezeugt er, welch kreativen Entstehungsort doch diese dürftigen Zimmer darstellten, die von einer »Gemeinschaft von Exzentrikern« belagert wurden, »skurrile Typen, Dichter, Autoren, Künstler, Musiker, Zuhälter, Prostituierte, Polizisten und was man sich sonst noch vorstellen kann.« Aus den letzten Seiten seiner New Yorker Tagebücher ist herauszuspüren, wie schmerzlich William S. Burroughs diese schöpferische Kraft, die diese Mauern durchdrangen, vermisste: »Wie gern hätte ich sie zurück, die Magie, die Gefahr und die Angst dieser Jahre in der Rue Gît-le-Cœur 9 […].«

Alle Hotelgäste waren gleichzeitig auch Stammkunden der Buchhandlung Shakespeare & Company, die sich gleich um die Ecke, in der Rue de la Bûcherie 37, befand, ein zauberhafter Ort direkt an der Seine, der seit jeher den Amerikanern in Paris als Refugium gedient hatte. Die Geschichte dieser kleinen Buchhandlung ist so faszinierend, dass wir in einem eigenen Kapitel noch einmal darauf zurückkommen, doch so viel vorweg: Sie befindet sich glücklicherweise noch immer am selben Ort, der majestätischen Notre-Dame trotzend, und erwartet die Kunden mit ihrem beeindruckenden Erbe. Die Regale bergen neben Büchern in englischer Sprache alles, was das Herz begehrt: seltene Ausgaben, unauffindbare Werke, und alles darf angefasst und durchgeblättert werden. Auch der Katalog mit den seltenen Fotos von Harold Chapman über die Beat Generation, der das Centre Pompidou eine Ausstellung gewidmet hat. Der englische Fotograf hatte über zwei Jahre lang die Künstler im Beat Hotel in ihrem Alltag begleitet; während der gesamten Zeit, so Allen Ginsberg, »hat er kein einziges Wort gesprochen«, weil er »unsichtbar« sein und alles so dokumentieren wollte, wie es tatsächlich passierte. Vermutlich ist das der Grund, warum er als Einziger diese Ära aus Exzess und Wahnsinn heil überstanden hat und heute gesund und munter in einer ruhigen kleinen Ortschaft an der englischen Küste lebt …

DAS GRAB DES KÖNIGS DER EIDECHSE

Schon jetzt wird klar: Es gibt tausend Arten, Paris zu entdecken. Ähnlich wie bei ineinander geschachtelten Matroschkapuppen, wo immer wieder eine neue zum Vorschein kommt. Anregung für einen Spaziergang kann von überallher kommen, und hinter jeder Straßenecke lauert womöglich ein Phantom, das gern ein Stück des Weges mitgeht. So wie wir es aus Woody Allens Film Midnight in Paris kennen, in dem der Regisseur auf eine ganze Reihe von Geistern der Vergangenheit stößt. Nicht unbedingt ratsam ist es allerdings, dafür auf den Stufen der Kirche Saint-Etienne-du-Mont beim Panthéon zu warten. Dort nämlich fährt im genannten Film ein geheimnisvoller Peugeot Landaulet aus den 1920er Jahren vor und fordert den Protagonisten des Films zum Einsteigen auf, um ihn auf eine abenteuerliche Zeitreise in die Vergangenheit mitzunehmen, von der wir alle schon einmal geträumt haben. Ich habe es ausprobiert, aber Hemingway hat sich nicht blicken lassen. Außerdem war ich nicht die Einzige. Mit mir zusammen hat sich ein ganzer Reisebus mit Japanern, ganz offensichtlich Woody-Allen-Fans, umsonst die Nacht um die Ohren geschlagen.

Besser man lässt sich einfach überraschen und beginnt die Zeitreise gleich auf dem monumentalen Friedhof Père Lachaise, dem Ort schlechthin für stadtgeschichtlich relevante Pariser Berühmtheiten. Ein Ort, der auch all jenen gefallen wird, die sich sonst nicht unbedingt auf Friedhöfe wagen, denn nichtsdestotrotz ist er weder ein trauriger noch ein schauriger Ort wie The Walking Dead suggeriert. Auch die Hauptfigur in Pennacs Romanen, Benjamin Malaussène, geht häufig über den Père Lachaise spazieren und behauptet, sich bereits einen Platz zwischen den Elitegräbern gesichert zu haben. Es sei ihm gegönnt, doch vermutlich ist es heute nicht mehr ganz so einfach, sich ein dauerhaftes Fleckchen zwischen dem Grab von Marcel Proust und Jim Morrison zu ergattern.

»Es ist eine infame Komödie! Dabei ist es noch immer ganz Paris mit seinen Straßen, seinen Schildern, seinen Gewerben, seinen Palais; aber durch ein Verkleinerungsglas gesehen, ein mikroskopisches Paris, reduziert auf die Dimensionen der Schatten, der Larven, der Toten, eine Menschengattung, die außer ihrer Eitelkeit nichts Großes mehr besitzt.« So beschreibt Honoré de Balzac den Père Lachaise, auf dem eine ganze Reihe seiner Protagonisten die letzte Ruhe finden.

Für uns heute unvorstellbar, dass 1804, als der Friedhof eingeweiht wurde, die Pariser sich dagegen sträubten, ihre Toten dort zu begraben. Für sie galt er als schlecht erreichbar, zu unpraktisch und zu abgelegen. In der Tat gab es das 20. Arrondissement damals noch nicht, und das Viertel war ein kleines ländliches Dorf zwischen Weinbergen und Mühlen. Um »Kunden« anzulocken, ordnete die Friedhofsverwaltung, schlau wie sie war, die Verlegung einiger bekannter Leichname auf den neuen Friedhof an. Die ersten waren Jean de la Fontaine und Molière, dann kam Cyrano de Bergerac hinzu. Doch der eigentliche Geniestreich bestand in der Umbettung der Leichname von Abaelard und Heloise, dem wohl gegensätzlichsten Liebespaar Frankreichs, das schließlich in der gemeinsamen Ruhestätte vereint war. Von da an verlangte ganz Paris nach einem Grab neben den »Berühmten«.

Heute versammelt der Père Lachaise 70000 mit Statuen, Reliefs oder Votivkapellen verzierte Gräber, die sich alle in ihrem eigenen architektonischen Stil voneinander absetzen und damit aus ihm nicht nur einen der vielseitigsten Friedhöfe der Welt machen, sondern auch eine der meistbesuchten Pariser Sehenswürdigkeiten. Die Liste der Stars und Legenden ist endlos lang: Auf dem 44 Hektar großen Gelände ruhen Seite an Seite Amedeo Modigliani, Colette, Apollinaire, Maria Callas und Edith Piaf, die, im nahe gelegenen Belleville aufgewachsen, gewissermaßen heimgekehrt ist. Yves Montand und Simone Signoret teilen dasselbe Grab, so wie sie ihr langes Eheleben im »Wohnwagen« an der Place Dauphine miteinander teilten. Molière, letztendlich doch begnadigt, hat zwischen den geweihten Gräbern seinen Frieden gefunden, während von Chopin hier nur der Leichnam ohne Herz liegt, da dieses auf Wunsch des Musikers in eine Säule der Heilig-Kreuz-Kirche in Warschau eingemauert wurde; der Überlieferung nach soll seine Schwester es in einer Cognacflasche versteckt über die Grenze nach Polen geschmuggelt haben. Eines der meistbesuchten Gräber ist das von Jim Morrison. Zunächst mit einer Büste verziert, die sein Konterfei mit einer teuflischen Fratze zeigt, bleibt nach deren Diebstahl durch fanatische Fans heute nichts weiter davon übrig als ein rechteckiges Stück Erde, das Fans mit Liebesbriefen, Bierdosen und fertig gedrehten Joints übersäen, um dem »König der Eidechsen« das Leben im Jenseits angenehmer zu machen. Nicht unbedingt das Schlechteste, denn jetzt, wo die Büste verschwunden ist, können wir offen zugeben, dass sie derart hässlich war, dass sich der Musiker im Grabe umgedreht hätte. Oscar Wilde ist es noch schlimmer ergangen: Dem marmornen Engel, der sein Kenotaph ziert, wurden die Genitalien abgetrennt. Zur Entschädigung ist das gesamte Monument von Lippenstiftabdrücken leidenschaftlicher Küsse überzogen, die glühende Verehrer als Zeichen ewiger Liebe hinterlassen haben. Um solche Exzesse einzudämmen, wurde eine Vitrine aus bruchfestem Glas um die Statue herum errichtet, doch auch diese trägt Kussspuren.

Das Grab von Tignous, dem Cartoonisten von »Charlie Hebdo«, ist ein einziges Blumenmeer und von bunten Stiften und Kugelschreibern übersät.

Balzac, der zu Lebzeiten dazu gezwungen war, ständig seinen Wohnort zu wechseln, hat nun endlich hier auf dem Père Lachaise einen dauerhaften Wohnsitz gefunden, wo ihn niemand mehr belästigt. Auf seinem Grab, unterhalb der Büste, die ihn darstellt, liegt eine bronzene Nachahmung der Menschlichen Komödie und daneben ein Federhalter, vielleicht um es dem Schriftsteller auch im Jenseits zu ermöglichen, einer plötzlichen Eingebung nachzugehen. Wenn man sein Leben lang so viel geschrieben hat, ist es sicherlich nicht einfach, damit aufzuhören. Auch das Grab von Tignous, dem Cartoonisten von Charlie Hebdo, der sein Leben beim Attentat auf die Redaktion im Januar 2015 verloren hat, ist ein einziges Blumenmeer und von bunten Stiften und Kugelschreibern übersät.

Von hier oben überblickt man die zwischen den beiden Seineufern liegende Stadt. Genau von dieser Stelle aus stieß Rastignac, Romanfigur aus Balzacs Menschlicher Komödie, eine der finstersten Drohungen gegen Paris aus, nachdem er den Leichnam Vater Goriots zu Grabe getragen hatte: »Er warf auf diesen wimmelnden, summenden Bienenstock einen Blick, der schon im Voraus all seinen Honig aufzusaugen schien, und sprach die grandiosen Worte: Jetzt wollen du und ich uns messen!« Das soll auch unser Motto sein.

B WIE BISTROT

»Wir kehrten immer wieder dorthin zurück […]. Paris war es immer wert, und man bekam den Gegenwert für alles, was man hinbrachte. Aber so war das Paris unserer ersten Jahre, als wir sehr arm und sehr glücklich waren.«

Ernest Hemingway, Paris – ein Fest fürs Leben

Das Pariser Bistrot ist weitaus mehr als eine Bar und weniger als ein Restaurant. Es ist vor allem eine unmittelbare und erschwingliche Antwort auf das Verlangen nach unverbindlichem Kontakt. Ein Transitraum, der den heiklen Übergang zwischen der heimischen Privatsphäre und dem großstädtischen Chaos erträglich macht. Doch gleichzeitig auch ein sicheres und stets zugängliches Mittel gegen die Einsamkeit, zur Deckung der Tagesdosis an Joie de vivre. Nicht umsonst heißt es, dass die Stadt des Lichts mehr Bistrots zählt als Apotheken und das Bistrot seit jeher für das Wesen des Pariser Lebens steht: Wenn ein Ethnologe von unbestrittenem Ruf wie Marc Augé einen ganzen Essay den Pariser Bistrots als Zivilisationsmodell widmet, dann gibt es daran wohl nichts zu zweifeln.

Paris ist voll von Bistrots, und jeder Kenner hat seine Lieblingsorte, jedes Arrondissement rühmt sich seiner ganz besonderen Attraktion. Da gibt es die historischen, seit zweihundert Jahren existierenden Bistrots oder die hippen mit exzentrischen Bars und Cocktails von skurrilen Namen. Doch jeder Tisch heißt »all jene willkommen […], für die die Straße ein mögliches Abenteuer bleibt«. Kein Tourist entgeht der Faszination der Pariser Cafés, wo man sich inmitten der Menge wie zu Hause fühlt oder besser noch wie in einem Garten, wie der italienische Autor Leonardo Sciascia es sich vorstellt, der ein passionierter Parisreisender war: »[…] Kaffeeterrassen blühten mit runden Tischchen auf dünnen Beinen, und die Kellner gingen wie Gärtner einher, und wenn sie Kaffee und Milch in die Tassen schütteten, war es, als besprengten sie weiße Beete.«

Für einen Vielreisenden kann der Zwischenstopp im Bistrot ein altbewährtes Mittel sein, die Stadt zu entdecken und bei einem Kaffee das Spektakel der »anderen« zu genießen, um sich in Toleranz und Offenheit zu üben.

Genau aus diesem Grund waren die Terroranschläge auf Pariser Restaurants, Cafés und Bars besonders perfide und von symbolischem Charakter. Sofort nach Bekanntwerden der tragischen Ereignisse im November 2015 grassierte in den Lokalen der Stadt folgender Slogan: »Tous au bistrot!« Auf ins Bistrot! – eine unmissverständliche Aufforderung an alle Bewohner der Stadt, sich von einem Besuch der Lokale auch in Zukunft nicht abbringen zu lassen. Die Pariser folgten diesem Aufruf. Als Antwort auf die Gewalt strömten sie in die Bars, und um sich nicht von der Angst erpressen zu lassen, ließen die Betreiber die Rollgitter geöffnet, um vorübergehenden Passanten Getränke auszuschenken. Eine Herausforderung, eine Provokation zur Stärkung dieser lebendigen Schauplätze Pariser Kultur. Es ist kein Zufall, dass man dort, wo die Anschläge stattfanden, zwischen brennenden Kerzen, Blumen und Beileidsbekundungen hier und dort auch den Roman Paris – einFest fürs Leben von Ernest Hemingway entdecken konnte: das Pariser Tagebuch eines Schriftstellers, der den Geist der Stadt begriffen und diese aus tiefstem Herzen geliebt hat – und der natürlich zu den passionierten Bistrotbesuchern gehörte. Man sah Exemplare seines Romans im Bataclan, auf der Place de la République und bei der Schweigeminute in Gedenken an die Opfer, zu der viele Pariser das Buch mitgebracht hatten und es stolz vor sich hertrugen: ein Symbol, stärker als tausend Worte. Es ist berührend, wie die Lektüre eines Buches in wirklich schwierigen Zeiten noch immer Trost spenden kann. In unserer durch das Internet geprägten und vom Terror der Kurznachrichten und Selfies beherrschten Welt wirkt es fast anachronistisch, dass ein fünfzig Jahre altes Papierrelikt für viele noch immer eine solche revolutionäre Sprengkraft und Ermutigung in sich birgt. Und doch hat sich die Botschaft des amerikanischen Schriftstellers dermaßen rasant verbreitet, dass der Verlag aufgrund der großen Nachfrage eine Neuauflage des Romans drucken musste, die inzwischen ebenfalls vergriffen ist.

Als Antwort auf die Gewalt strömten die Pariser in die Bars, und um sich nicht von der Angst erpressen zu lassen, ließen die Betreiber die Rollgitter geöffnet.

Hemingway bringt in seinem Buch die Philosophie der Bistrots auf den Punkt, wenn er sie als begehrte Ruhepunkte im Fest fürs Leben bezeichnet, dem Fest der Stadt (Paris), die sich trotz allem nicht unterkriegen lässt. Es lohnt sich, das Buch während eines Parisaufenthalts als Einstimmung noch einmal zu lesen. Selbst wenn die meisten der von Hemingway beschriebenen Cafés heute sehr touristisch sind und ein wenig von ihrem Bohème-Charakter eingebüßt haben im Vergleich zu damals, als Hemingway und die Horde amerikanischer Schriftsteller, arm, aber schön, hier noch Dauergäste waren und sie zu literarischen Künstlertreffs umfunktionierten.

DIE CLOSERIE DES LILAS UND DIE LOKALE DER RIVE GAUCHE

»Die Notizbücher mit den blauen Rücken, die zwei Bleistifte und der Bleistiftspitzer (ein Taschenmesser war zu verschwenderisch), die Tische mit den Marmorplatten, der Geruch des frühen Morgens, des Ausfegens und Aufwischens und Glück war alles, was du brauchtest.«

Ernest Hemingway, Paris – ein Fest fürs Leben

Von allen Bistrots, in denen der amerikanische Schriftsteller regelmäßig verkehrte, steht die Closerie des Lilas auf meiner Nostalgieliste unverändert auf Platz eins. Selbst wenn es heute eigentlich ein Luxusrestaurant ist, erliegt man noch immer dem Charme dieses Lokals am Boulevard du Montparnasse 171, also praktisch dem höchsten Punkt des bei Intellektuellen so beliebten Viertels am linken Seineufer.

Das mag daran liegen, dass es einer der ersten Schätze war, die ich als junges Mädchen auf meinen schüchternen Pariser Streifzügen entdeckte. Oder an den blühenden Lilien am Eingang, von denen der Gast auch heute noch empfangen wird. Die Closerie hat jedenfalls ihren besonderen Charme von einst und das ländliche Flair der alten Guinguettes bewahrt: Tavernen, außerhalb des schicken Pariser Stadtlebens, mehr Ballsäle als Restaurants, wo Damen sich mit ihren Verehrern trafen, um nach den kindlichen Freuden einer Landpartie ihre ungebremste Lust nach Unterhaltung auszuleben. Liest man die Geschichte der Closerie, überkommt einen das Gefühl, die Gäste bestanden in erster Linie aus Künstlern und nicht aus Normalsterblichen. Offensichtlich haben alle, von Baudelaire bis Henry Miller, irgendwann mal ein Gläschen an diesen Tischen und im Schatten der denkwürdigen blühenden Lilien getrunken.

»Das Closerie des Lilas war eins der besten Cafés in Paris. Im Winter war es drinnen warm, und im Frühling und Herbst war es draußen wunderbar mit den Tischen im Schatten der Bäume […]«. So die lapidare Beschreibung von Hemingway in Paris – einFest fürs Leben, die es locker mit jedem Kommentar bei TripAdvisor aufnehmen kann. Dem amerikanischen Schriftsteller war keines der Bistrots im Viertel entgangen, es gab kein Lokal, keine Brasserie, die er nicht vor, während oder nach dem Krieg aufgesucht hätte, doch die Closerie betrachtete er als seinen offiziellen Wohnsitz in der Stadt und nannte sie tatsächlich sein Home Café. Im Schatten der Lilien hat er Paris – ein Fest fürs Leben geschrieben, und ebenfalls hier zeigte ihm Francis Scott Fitzgerald die ersten Entwürfe von Dergroße Gatsby. Vielleicht an demselben Tisch, an dem einige Jahre zuvor Lenin seine Qualitäten als Politstratege mithilfe des Schachspiels perfektionierte.

Auch aus diesem Grund haben sich die Preise im Vergleich zu früher verändert, und es ist ratsam, sich zunächst an die übersichtlichere Speisekarte der Brasserie zu halten; doch zumindest ein Glas Champagner auf die alten Zeiten kann man sich schon gönnen, denn die Atmosphäre von einst ist auf wundersame Weise erhalten geblieben. Und wenn man schon mal da ist, bietet es sich praktischerweise an, den im klassischen Art-déco-Stil erhaltenen Toiletten einen Besuch abzustatten. Sie rangieren auf meiner persönlichen Hitliste der öffentlichen Pariser Toiletten übrigens ganz weit oben.

Wo wir gerade beim Thema Toiletten und Lost Generation sind: Es gibt noch ein weiteres Restaurant, das durch eine Anekdote berühmt wurde. Ich würde sie nie erzählen, wenn sie nicht sowieso schwarz auf weiß auf den letzten Seiten von Paris –ein Fest fürs Leben nachzulesen wäre, das glücklicherweise erst 1964 posthum herauskam, als Ernest und sein Freund Scott schon lange tot waren. Wenn Hemingway beim Pferderennen gewonnen hatte oder wenn ihn jemand einlud, ging er immer im edlen Michaud essen, einem angesehenen Restaurant auf der Rive gauche, wo James Joyce für gewöhnlich mit seiner gesamten Familie zu Mittag aß und dabei fröhlich auf Italienisch plauderte, seiner unangefochtenen Lieblingssprache. Heute heißt das Restaurant Le Comptoir des Saints Pères, befindet sich aber nach wie vor an derselben Stelle, zwischen Rue Jacob und Rue des Saints-Pères. Ehrlich gesagt ist es inzwischen nichts Besonderes mehr, und auch die Toiletten, Schauplatz einer nicht alltäglichen Episode, können es mit ihrer Geschichte nicht mehr aufnehmen.

Francis Scott Fitzgerald war zu jener Zeit etwas deprimiert wegen seiner Lebensgefährtin Zelda, einer faszinierenden Muse von unberechenbarem Temperament. Scottie hatte das Bedürfnis, sich jemandem anzuvertrauen, und lud daher seinen Freund Ernest zum Mittagessen ein. Nach mehreren Gängen und zahlreichen Gläsern Wein … »Schließlich, als wir die Kirschtorte aßen und eine letzte Karaffe Wein tranken, sagte er: ›Du weißt, dass ich mit niemand außer mit Zelda geschlafen habe.‹ ›Nein. Das wusste ich nicht.‹« So die etwas verblüffte Antwort Hemingways angesichts dieser ungewohnten Intimität. »Zelda hat gesagt, dass ich durch die Art, wie ich gebaut bin, nie eine Frau glücklich machen könne, und das war’s, was sie zuerst aus dem Gleichgewicht gebracht hat. Sie sagte, es sei eine Frage der Maße.« An diesem Punkt forderte der Autor des Romans In einem anderen Land mit der Soldatenmiene des Kriegsberichterstatters seinen Freund auf, ihm auf die Toilette zu folgen, die er zu diesem Anlass das »Büro« nannte. Allein auf der Toilette des Michaud, mustert »General« Hemingway das bemängelte Körperteil des armen Scott, um schließlich sein knappes Urteil zu fällen: »Du bist völlig in Ordnung […]. Du bist okay. Mit dir ist überhaupt nichts verquer. Du siehst dich von oben an, und deshalb siehst du dich verkürzt. Geh rüber in den Louvre und sieh dir die Statuen an, und dann geh nach Haus und sieh dich selbst im Spiegel im Profil an.« Die zwei Freunde gingen tatsächlich in den Louvre, doch Scottie war alles andere als überzeugt. Wie die Geschichte ausgeht, kann man im Buch nachlesen, das sich, wie man sieht, perfekt als Stadtführer eignet. Inklusive des empfohlenen Abstechers in den Louvre für alle Männer auf der Suche nach Selbstbestätigung, ohne den obligatorischen Zwischenstopp bei der Mona Lisa.

Einmal in besagtem Viertel bietet sich eine komplette Tour durch die beliebtesten Bars der Schriftsteller- und Künstlerszene an, die damals das linke Seineufer der Stadt okkupierte. Wenn man seinen Erinnerungen Glauben schenken darf, hat Hemingway überall ein wenig »herumprobiert« … »Weintrinken war weder Snobismus noch ein Zeichen von Sophisterei noch ein Kult. Es war ebenso natürlich wie Essen und für mich ebenso notwendig […].« Heute, wo seine starke Trinkernatur bekannt ist, könnte man wohl sagen, er hat diesen Aspekt ein wenig folkloristisch überhöht. Lassen wir uns dennoch auf diesen alkoholisch-literarischen Spaziergang ein und bestellen etwas zu trinken im Le Select, auf dem Boulevard du Montparnasse 99, einem weiteren legendären Künstlertreff der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen. 1923 eröffnet war das Le Select damals das einzige Café in Montparnasse, das rund um die Uhr geöffnet hatte; ideale Bedingungen für diese verrückten Jahre, die als Wiege der revolutionären Avantgarde fungierten, bevor der düstere Vorhang der Diktaturen fiel und der Zweite Weltkrieg begann. Hier machte Hemingway die Bekanntschaft von Stammgästen wie Cocteau, Aragon, Breton, Picasso usw.

Das Le Select, das inzwischen um zwei Uhr in der Nacht schließt, hat nichts von seinem Charme eingebüßt, dem die Schar aus abgebrannten Schriftstellern, politischen Exilanten sowie diversen Künstlern und Heimatentflohenen schon damals erlegen war, die man aufgrund der Wahl ihres Wohnsitzes auf dem links der Seine gelegenen Hügel gemeinhin als die von Montparnasse bezeichnete: »Aber was die Amerikaner reizte, war dieses Kaffeehausleben, die Terrasse, jene Freiheit der Sitten, die sie weder in London noch in irgendeiner Stadt des freien und strengen Amerikas kannten, diese internationale Kirmes der Rotonde, des Dôme, des Parnasse, wo man ungeniert zu jeder Stunde arbeiten, trinken, Klavier spielen konnte […].«

Auch wenn man mittlerweile im Le Select nicht mehr »jene Freiheit der Sitten« pflegt, lohnt sich ein Besuch allemal, und sei es auch nur zum Bestaunen seines antiquierten Interieurs und zum Kosten der berühmten Tarte au citron nach Art des Hauses, die, im Gegensatz zur Einrichtung, nichts Angestaubtes hat und hervorragend schmeckt.

Die passende musikalische Untermalung für das Le Select, ebenso wie für alle anderen Lokale auf unserer Zechtour, wäre ohne Zweifel Ein Amerikaner in Paris, jene Tondichtung, die George Gershwin damals während einer seiner regelmäßigen Parisaufenthalte komponierte, bei denen er keines der Pariser Bistrots ausließ. Heute gilt das Orchesterstück unbestritten als Standardwerk, doch damals war diese betörende Mischung aus Charleston, Jazz und neuen Klängen der Zwölftonmusik bahnbrechend und barg enorme Sprengkraft. Gershwin versetzt sich darin in die Rolle eines amerikanischen Touristen und erweiterte die Orchesterpartitur zur Verstärkung der Atmosphäre eines Stadtspaziergangs um das Hupen der Pariser Taxis: »untypische« Instrumente, die er sich im Koffer aus Frankreich mit nach New York gebracht hatte. Sicherlich waren es diese für ein Symphonieorchester unorthodoxen Klänge, die das Staunen des Publikums in der Carnegie Hall hervorriefen. Außerdem waren das Hupen und die etwas eigenwillige Fahrweise der Pariser Taxifahrer schon damals sprichwörtlich, doch heute wie damals ist es ganz hilfreich, sich mit ihnen gut zu stellen. Und wer nicht gleich bei der ersten Kurve rausgeschmissen werden möchte, der sollte möglichst nicht den Namen »Uber« erwähnen (eine Regel, die übrigens auch in anderen Ländern gilt).

Gershwin erweiterte die Orchesterpartitur um das Hupen der Pariser Taxis.

Wo wir gerade bei Taxis sind: Wieder mal ist es Hemingway, der uns auf die richtige Spur bringt, wenn er daran erinnert, dass »[…] ganz gleich, welches Café auf Montparnasse man dem Taxichauffeur auch immer nennt, er fährt einen zur Rotonde.« Unter den Bistrots auf dieser Uferseite zählt das LaRotonde vielleicht zu den bekanntesten. Zu seinen ersten Stammkunden gehörte Apollinaire und der Kreis um die Zeitschrift Les Soirées de Paris, eine Künstlergruppe, die, in Zeiten vor Facebook, als sich die Intellektuellen noch wirklich trafen und nicht damit begnügten, einander zu liken, angeregt und konstruktiv debattierte.

Ein Großteil des Erfolgs des La Rotonde gebührt seinem Besitzer, dem unermüdlichen Papa Libion, der die Künstler liebte und bei den vielen unbezahlten Rechnungen immer wieder ein Auge zudrückte. Man erzählt sich, dass Amedeo Modigliani, nachdem er sein erstes Bild für einige Hundert Francs verschachert hatte, ein Fest in seinem nur wenige Schritte vom La Rotonde entfernten Atelier ausrichtete, zu dem er Freunde und natürlich Papa Libion, den »Schutzheiligen« all seiner Gäste, einlud. Der Eigentümer des LaRotonde staunte nicht schlecht beim Anblick des gedeckten Tisches mit Besteck und Geschirr aus seinem Lokal. Sogar ein Beistelltisch des Restaurants thronte gut sichtbar in der Mitte der kleinen Dachkammer. Sich alles Nötige »auszuleihen«, um die eigene Wohnung einzurichten, war gängige Praxis unter den Stammgästen des Lokals, doch der gutherzige Papa Libion nahm ihnen das nicht übel. Im Gegenteil: Er kehrte noch einmal in sein Restaurant zurück, um etliche Flaschen Wein zu holen, an dem es bei großen Gelegenheiten nie mangelte.

Dies war leider einer der wenigen glücklichen Abende für Modigliani, der sein Leben lang um künstlerische Anerkennung kämpfte. 1917 wurde sogar während der Ausstellung seiner schönsten Aktzeichnungen in der Galerie Berthe Weill vom Polizeikommissar des 9. Arrondissements wegen Sittenwidrigkeit die Beschlagnahmung seiner im Schaufenster aufgehängten Bilder angeordnet.

Nach einem von Alkoholsucht und depressiven Schüben geprägten Leben starb er mit nur 35 Jahren, ohne zu Lebzeiten Achtung für sein Werk erfahren zu haben. Seine Lebensgefährtin Jeanne ertrug diesen schmerzlichen Verlust nicht und beging zwei Tage nach seinem Tod Suizid, indem sie sich aus dem 5. Stock ihres Elternhauses stürzte, das noch ungeborene Kind ihres geliebten Modi im Leib tragend. Eine Tragödie, die Freunde wie Bewunderer Modiglianis tief erschütterte und sie dazu veranlasste, einem vermögenden Sammler ein Gemälde des Künstlers für die unglaubliche Summe von tausend Francs anzubieten, um beiden eine würdige Beerdigung zu ermöglichen. Der Käufer rief persönlich im Pariser Charité-Krankenhaus an, um sich vom Ableben des Malers zu überzeugen und damit auch vom Wert des Bildes. Der Zynismus des Marktes stirbt nie, ganz im Gegensatz zu den Künstlern.

LA COUPOLE UND CHEZ LIPP: DAS YING UND YANG DER RIVE GAUCHE

Wie man sieht, könnte man so noch ewig durch die Bistrots weiterziehen, die im Grunde genommen eher Brasserien sind. Doch die Feinheiten zwischen den unterschiedlichen Spielarten Pariser Gastronomiebetriebe überlasse ich besser den Experten, die mit diesem Thema schon ganze Bibliotheken gefüllt haben. Heute setzen sich immer mehr Gastro-Bistrots durch und die mit Sternen ausgezeichneten Neo-Bistrots, in denen junge schnurrbärtige Chefköche das Einfachste als absolutes Novum anpreisen. Einige werden an anderer Stelle im Buch noch ausführlich besprochen, doch das Neue kann man nicht schätzen, wenn man vorher nicht gelernt hat, sich auf die Geschichte einzulassen. Und am linken Seineufer gibt es noch zwei dieser historischen »Denkmäler«, für die ich eine besondere Schwäche habe: La Coupole, eine geräumige Brasserie mit angrenzendem Tanzsaal, und das schlichte, schnörkellose Lipp. Zwei entgegengesetzte Stile, die einige der vielen Facetten des einmaligen Paris widerspiegeln.

Wenn ich traurig bin und den Drang verspüre, mich auf die schönen Seiten des Lebens zu besinnen, gehe ich ins LaCoupole. 1927 auf den Überresten eines ehemaligen Holz- und Kohlespeichers errichtet, entstand das Lokal mit dem Ehrgeiz, zum Blickfang und zum Stadtgespräch von Paris zu werden, was mit dem Tag der Einweihung in Erfüllung ging, als die 1200 für die Eröffnungsfeier bereitgestellten Flaschen Champagner bereits nach einer Stunde aufgebraucht waren.

Die auf zwei Stockwerke verteilten 800 Quadratmeter wurden im Nu von den geladenen Gästen in Beschlag genommen, entzückt von dem Raum, der – von den Lampen über die Theken bis hin zu den Mosaiken – bis ins kleinste Detail kunstvoll von Stararchitekten und Top-Inneneinrichtern entworfen wurde. Doch der eigentliche Hingucker ist die Decke, gestützt von dreiunddreißig Pfeilern, an der ein Fresko nach Vorbild der Sixtinischen Kapelle prangt, das auf Anregung der Besitzer die Themen Natur, Frau, Fest aufgreift. Der Inbegriff der Joie de vivre …

Wenn ich traurig bin und den Drang verspüre, mich auf die schönen Seiten des Lebens zu besinnen, gehe ich ins La Coupole.

Das La Coupole ist ein wahrer Jugendstiltempel und wurde in die Liste der historischen Denkmäler aufgenommen. Trotz einiger fragwürdiger Restaurierungsarbeiten zeigt es sich seinen Gästen von morgens um acht bis um Mitternacht noch immer in seiner ganzen Pracht. Es empfängt im Durchschnitt 1000 Personen täglich, die sich um die 450 Gedecke, angerichtet von 120 Kellnern und 60 Küchengehilfen, streiten. Die Beschreibung klingt eher nach einer Unimensa, doch trotz der Menschenmassen hat das Ambiente nichts von seinem Charme verloren, dem bereits unzählige namhafte Persönlichkeiten erlegen sind.

Zwischen diesen Säulen feierte schon der Schriftsteller Albert Camus seinen Nobelpreis und Marc Chagall seinen 97. Geburtstag. Joséphine Baker, die hier regelmäßig verkehrte, kam wahlweise in Begleitung ihres anhänglichen Geparden Chiquita oder des nicht weniger anhänglichen George Simenon. Ihr zu Ehren bemalte der Künstler Victor Robiquet einen ganzen Pfeiler, der sie im damals populären Art-nègre-Stil im Dschungel umgeben von Affen zeigt. An einem Abend im Jahre 1928 ist es ein weiteres Mal das La Coupole, das einer der innigsten Liebesbeziehungen der Pariser Literaturgeschichte seinen Segen erteilt: die zwischen dem Dichter Louis Aragon und der russischen Schriftstellerin Elsa Triolet, die seine Muse und lebenslange Gefährtin werden sollte. Und die den seit jeher von der Stadt verzauberten Dichter zu den Versen »Paris ne m’ est que d’Elsa« inspirierte.

Der Raum unter der Kuppel beherbergte für einige Zeit einen großen Brunnen, in dem die Gäste auf Wunsch ihre Füße kühlen konnten; heute prangt dort anstelle des Brunnens ein Werk des französischen Bildhauers Louis Derbré. Doch manch einer kann sich noch daran erinnern, wie Kiki de Montparnasse halbnackt in dem Wasserbecken planschte: »Kiki war die Königin des goldenen Zeitalters von Montparnasse, mehr als Königin Victoria es jemals während des viktorianischen Zeitalters war.« Einige werden noch das Porträt des berühmten Fotografen Man Ray im Kopf haben, dessen Muse und Geliebte sie war. Eine Aufnahme, die im Grunde nicht mehr als ihren beachtlichen nackten Rücken zeigt, auf dem sich in dadaistischer Manier zwei aufgemalte f-förmige Öffnungen eines Cellos befinden. Le Violon d’Ingres ist nur eine der zahlreichen Fotografien, in denen diese selbstbestimmte und exzentrische Frau verewigt ist, die schon als Kind den bedeutendsten Malern der Blütezeit des Montparnasse Modell stand, mit ihnen befreundet war und dort selbst als Malerin, Sängerin und Cancan-Tänzerin in Erscheinung trat. Mit ihrem schwarzen Pagenkopf und dem feuerroten Lippenstift belebte Kiki die Pariser Nächte der Rive gauche, ohne sich zu schonen. Davon erzählt sie in ihren ausschweifenden Memoiren, die beim ersten Erscheinen in Amerika 1929 unter die Zensur fielen (zusammen mit Ulysses von Joyce!) trotz des Vorwortes ihres illustren Freundes Ernest Hemingway: »Wer die von zeitgenössischen Damen verfasste Literatur […] satthat, sollte dies hier lesen, das von einer Frau stammt, die niemals und zu keiner Zeit eine Dame war. Zehn Jahre lang war sie so knapp davor, Königin zu werden, wie man es heutzutage nur sein kann, doch das ist natürlich etwas völlig anderes, als eine richtige Lady zu sein.« Erwähnt sei an dieser Stelle, dass Hemingway zu Lebzeiten nur zwei Vorworte verfasst hat: das für Kiki und ein zweites für die Autobiographie des Barkeepers der Dingo Bar.

Mit den unzähligen Legenden, die sich um das LaCoupole ranken, ließen sich ganze Bücher füllen. Heute kann man hier natürlich weder Jane Birkin und Serge Gainsbourg bei ihrem sonntäglichen Mittagessen beobachten noch Jean-Paul Sartre am Tisch 149 (an den sich die Kellner gern erinnern, denn beim Trinkgeld soll er sehr großzügig gewesen sein).

Doch all diese legendären Geister der Vergangenheit dienen nur als zusätzliche Würze für ein legendäres indisches Lammcurry, das allein schon einen Besuch wert ist.

Das komplette Kontrastprogramm bietet hingegen in seiner Schnörkellosigkeit die Brasserie Lipp, was schon der Bismarckhering auf der Speisekarte versinnbildlicht. Ohne Reservierung hat man hier keine Chance auf einen Platz. Nur für die echten Stammgäste findet sich wie durch Zauberei sofort ein freier Tisch. Lange Wartezeiten sind nichts Ungewöhnliches, doch wenn einem signalisiert wird, dass es bis zu 40 Minuten dauern kann, sollte man besser verzichten; ein unmissverständliches Zeichen dafür, dass man die Sympathie des Maître nicht gewonnen hat. Und falls einem schließlich doch noch der heiß begehrte Platz zugewiesen wird, sollte man sich tunlichst damit zufriedengeben, selbst wenn der Tisch sich womöglich irgendwo im hintersten Eck neben der Toilette befindet: Etwas Besseres zu erhalten ist ein schier aussichtsloses Unterfangen. Wenn Sie auf winzigem Raum gedrängt, dicht an dicht mit dem Nebenmann essen müssen, halten Sie sich zurück mit Beschwerden. Das ist so im Lipp. André Malraux’ Wahl dieses Lokals zur Feier seines Prix Goncourt, den er für seinen ergreifenden Roman So lebt der Mensch erhalten hatte, war alles andere als willkürlich.

Das Lipp war immer schon ausgebucht, schon seit es auf dem Boulevard Saint-Germain 1880 zum ersten Mal seine Tore öffnete. An seinen Tischen nahmen zahlreiche Staatsmänner und alle französischen Präsidenten seit de Gaulle ihr bescheidenes Mahl ein; doch einer der wohl aufregendsten Abende war sicherlich dem Piloten Antoine de Saint-Exupéry gewidmet, besser bekannt als Autor des Kleinen Prinzen