2,99 €

Mehr erfahren.

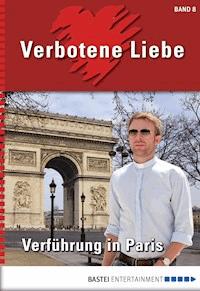

- Herausgeber: Bastei Lübbe

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Verbotene Liebe

- Sprache: Deutsch

Jan fristet in der Bronx in New York City ein Dasein zwischen Armut, Drogen und Kleinkriminalität. Erst als er die Prostituierte Corinna und ihren kleinen Sohn Nick trifft, bekommt sein Leben wieder einen Sinn. Jan will Corinna retten. Er legt sich mit Zuhältern und Verbrechern an - und opfert sich am Ende selbst ...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 187

Veröffentlichungsjahr: 2012

Ähnliche

Inhalt

Cover

Titel

Impressum

Die harte Schule des Lebens

In der nächsten Folge

Exklusive Fotos von den Filmaufnahmen

Katharina Verl

Die harte Schule des Lebens

BASTEI ENTERTAINMENT

Digitale Originalausgabe

Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG

Copyright © 2015 by Bastei Lübbe AG, Köln

© 2015 Grundy UFA TV Produktions GmbH, all rights reserved.

Licensed by Fremantle Licensing

www.fremantlemedia.com

Fotos: Timo Seidel

E-Book-Erstellung: César Satz & Grafik GmbH, Köln

ISBN 978-3-8387-1701-2

www.bastei-entertainment.de

www.lesejury.de

www.bastei.de

Ein kalter Wind fegte um die Häuserecken und peitschte Regen durch die Straßen. Jan zog den Kopf noch ein wenig tiefer zwischen die Schultern und drückte sich so dicht es nur ging in die Nische neben dem Supermarkt.

Er zitterte am ganzen Körper. Verdammtes Scheißwetter! Bald würde er den Pappbecher nicht mehr halten können, den er den wenigen Menschen, die unterwegs waren, entgegenhielt.

Aber im Prinzip war das auch schon egal. Die paar Leute, die um diese Zeit an ihm vorbeieilten, ohne ihn zu beachten, warfen ohnehin kaum etwas hinein.

Es war noch früh am Morgen. Die meisten hatten es eilig und schlechte Laune, schon allein wegen des Wetters. Wer lief schon gerne bei Regen und Wind durch diese trostlose Gegend? Womöglich noch auf dem Weg zu einer schlecht bezahlten Arbeit oder zu einer Behörde, bei der man lange wartete, um dann zu hören, dass man ein hoffnungsloser Fall sei? Den meisten Menschen hier in der Bronx stand ihr jämmerliches Leben ins Gesicht geschrieben.

Jan selbst war von der Müllabfuhr von seinem Schlafplatz vertrieben worden. Er musste ohnehin immer früh dort verschwinden, um nicht entdeckt zu werden, aber am Tag der Müllabfuhr war es besonders wichtig. Dann musste er auch ein anderes Versteck für sein »Bettzeug« finden.

Seit ein paar Nächten schlief Jan in einem Holzverschlag auf einem Schulhof, in dem die Müllcontainer standen. Er war an drei Seiten geschlossen und überdacht und bot so einigermaßen Schutz vor der Witterung. Die fahrbaren Container, die Jan jedes Mal ein Stück nach vorne schob, um sich dahinter zu verkriechen, boten zusätzlichen Schutz auf der offenen Seite und vor allem Deckung. Tagsüber verbargen sie die Pappe und seinen muffigen Schlafsack, die Jan abends auf den kalten Betonboden legte.

Manchmal wunderte er sich darüber, dass ihm noch niemand diesen geradezu luxuriösen Platz streitig gemacht hatte. Trockene Schlafplätze waren rar und heiß begehrt.

An dem Gestank konnte es nicht liegen. An den gewöhnte man sich rasch und es gab weitaus schlimmere Zumutungen.

Auch dass der Hausmeister ihn noch nicht erwischt und davongejagt hatte, grenzte für Jan fast an ein Wunder. Aber vielleicht wollte der ihn auch einfach nicht entdecken? Manchmal zeigten sich sogar die »Herrscher« öffentlicher Gebäude von ihrer menschlichen Seite.

Obdachlose gehörten in der Bronx zum Straßenbild wie der allgegenwärtige Müll, der vom Wind durch die Straßen in irgendwelche Ecken getrieben wurde und dort unbeachtet liegen blieb. Irgendwo mussten sie ja schlafen und solange sie niemanden belästigten oder Schaden anrichteten, wurden sie meistens in Ruhe gelassen.

Allerdings war das Übernachten auf städtischem Gelände oder in unmittelbarer Nähe von offiziellen Gebäuden immer mit der Gefahr verbunden, vertrieben zu werden. Soweit ging das Verständnis dann meistens doch nicht.

Es war nicht nur die feuchte Kälte, die Jan so zittern ließ. Er brauchte dringend etwas zu trinken. Wenigstens ein Bier oder ein paar Schlucke Wein, um den Aufruhr in seinem Körper zu besänftigen. Er ärgerte sich, dass er nicht wenigstens einen kleinen Rest von dem Fusel übrig gelassen hatte, der ihn letzte Nacht gewärmt und in den Schlaf geholfen hatte.

Jan überlegte, ob er zum Bronx Park gehen sollte. Vielleicht könnte er bei den anderen was schnorren? Wenn das Wetter so bliebe, konnte er sich das Betteln für heute sowieso abschminken.

Die Frage war allerdings, ob er überhaupt jemanden antreffen würde. Im Park gab es kaum eine Möglichkeit, sich vor dem Regen zu schützen. Dann vielleicht schon eher die nächste Straßenbahn?

Auch wenn es in der Bronx kaum unterirdische Haltestellen gab, in denen man sich aufwärmen konnte, weil die Bahn hier fast ausschließlich als Hochbahn verkehrte, boten die Haltestellen mit ihren Dächern und Nischen zumindest teilweise Schutz. Zumindest solange einen die Schwarzen Sheriffs, wie der allgegenwärtige Wachdienst genannt wurde, nicht vertrieben.

Auf jeden Fall war die Wahrscheinlichkeit, heute dort auf ein bekanntes Gesicht zu stoßen, um einiges größer als an den anderen beliebten Treffpunkten, die jetzt Wind und Wetter ausgesetzt waren.

Jan schüttelte die wenigen Cent, die ihm ein paar mitleidige Seelen in seinen Pappbecher geworfen hatten, in seine geöffnete Hand. Sie reichten nicht mal für einen Kaffee. Er steckte das Geld in die eine und den Becher in die andere Jackentasche und ging los.

Obwohl er es eilig hatte, endlich ins Trockene zu kommen, blieb er an jedem Papierkorb stehen und schaute hinein. Ein Automatismus, der ihm mittlerweile in Fleisch und Blut übergegangen war.

Jemand wie Jan ging nicht achtlos an einem Abfalleimer vorbei, in dem sich manchmal wertvolle Dinge finden ließen, die einen über den Tag brachten: Ein angebissener Apfel oder der Rest einer Fastfood-Mahlzeit.

Die Scham, bei diesem Tun beobachtet zu werden, hatte Jan längst abgelegt. Nur noch selten drängte sie sich in sein Bewusstsein, zusammen mit anderen Gedanken, die er ebenfalls nicht denken wollte.

Schon lange wollte Jan nicht mehr darüber nachdenken, wie alles gekommen war und warum. Am liebsten wollte er gar nichts mehr denken und vor allem nichts mehr fühlen. Er wollte nichts wissen von diesem heruntergekommenen Mann, der ihm manchmal begegnete, wenn er den Blick hob und sich ihre Augen in einer spiegelnden Schaufensterscheibe trafen.

Nachdem Carolin Jan in Reno nach ihrem Streit im Kasino so überstürzt verlassen hatte, war es mit Jan stetig abwärts gegangen. Irgendwann hatte er das Gefühl gehabt, auf einer Rutschbahn zu sitzen, auf der es keinen Halt mehr gab, so sehr er sich anfänglich auch noch bemüht hatte, sich zu fangen.

Das teure Hotelzimmer im Circus Circus hatte er gerade noch bezahlen können, dann war sein Konto fast leer gewesen. Einfach so abzuhauen hatte er sich nicht getraut. Sein Touristenvisum war mittlerweile abgelaufen und was er am wenigsten gebrauchen konnte, war Ärger mit der Polizei. Was ihn allerdings später auf seinem Weg einmal quer durch die Vereinigten Staaten zur Ostküste nicht daran gehindert hatte, sich das eine oder andere Mal aus dem Staub zu machen, ohne das schäbige Zimmer zu bezahlen, in dem er ein paar Tage gehaust hatte.

Einige Zeit war Jan noch in Reno geblieben in der Hoffnung, Carolin wiederzufinden. Stundenlang war er auf der Suche nach ihr durch die Straßen gelaufen. Täglich war er um das Hotel herumgeschlichen, hatte davor auf sie gewartet und zwei-, dreimal war Jan sogar hineingegangen und hatte an der Rezeption nachgefragt, ob sie ihm eine Nachricht geschickt hätte.

Völlig lächerlich! Jan hatte nur zu gut gewusst, dass Carolin nicht wieder zurückkommen würde. Wenn sie einmal eine Entscheidung getroffen hatte, dann blieb sie dabei.

Wahrscheinlich war sie sogar froh gewesen, ihn endlich los zu sein, um ihren undurchsichtigen Geschäften ungehindert nachgehen zu können. Mit seinen fortwährenden Bedenken und Widerständen musste Jan ihr ein Klotz am Bein gewesen sein. Der Streit war ihr vermutlich ein willkommener Anlass gewesen, sich ohne große Diskussionen aus der Affäre zu ziehen und ihn endlich zu verlassen.

Im Nachhinein hatte Jan sich oft gefragt, was Carolin wohl wirklich für ihn empfunden hatte. Seine Vermutung, dass er anscheinend nur eine vorübergehende Affäre für sie gewesen war, schmeckte bitter, auch wenn er sich darüber im Klaren war, dass es für sie beide keine Zukunft gegeben hätte.

Carolin war Jan bis zum Schluss ein Rätsel geblieben, aber trotz ihres widersprüchlichen Wesens hatte er sie auf eine Art wirklich geliebt. So absurd es vielleicht klang, er hätte sich gewünscht, dass sie irgendwann zumindest als Freunde hätten auseinander gehen können. Ohne dieses Gefühl von Verletztheit und Enttäuschung.

Es hatte eine Weile gedauert, bis Jan sich endgültig damit abgefunden hatte, dass Carolin nicht wieder auftauchen würde. Eines Tages hatte er Reno verlassen, um irgendwo anders sein Glück zu versuchen.

Wie dieses Glück aussehen sollte, war Jan nicht so ganz klar gewesen, aber irgendetwas musste er ja tun. Er hatte Geld gebraucht und Arbeit, um das zu verdienen.

Anfänglich hatte Jan noch die Illusion gehabt, auf irgendeiner Farm arbeiten zu können, aber ohne gültige Papiere war das schlichtweg unmöglich. Nur ganz kurz hatte er sogar mit dem Gedanken gespielt, nach Carson City zu gehen, um dort auf Phils Hubschrauber zu warten, der über kurz oder lang dort auftauchen würde, um Vorräte aus der Stadt zu holen.

Eine völlig bescheuerte Idee, über die Jan schon den Kopf geschüttelt hatte, während er noch darüber nachgedacht hatte! Was hatte er auf einer illegalen Hanfplantage verloren?

Also hatte Jan sich mit irgendwelchen Aushilfsjobs durchgeschlagen, bei denen ihn niemand nach seinen Papieren gefragt hatte. Er war weitergezogen, wenn der Job getan war, sich eine Möglichkeit ergeben hatte oder die Umstände es erforderlich gemacht hatten. Und mit der Zeit waren die Umstände immer drängender geworden, einen Ort möglichst schnell wieder zu verlassen. Immer tiefer war Jan in den Strudel von Armut, Alkohol und Kriminalität geraten.

Der Weg ins soziale Abseits war ein langsamer, schleichender Prozess gewesen. Fast unmerklich erst, dann immer offensichtlicher. Einen der begehrten illegalen Arbeitsplätze zu kriegen, war schon schwierig genug, ihn zu behalten, um einiges schwieriger.

Mal hatte Jan seinen Job verloren, weil er betrunken zur Arbeit erschienen war, ein andermal hatte er abhauen müssen, weil er in die Kasse gegriffen hatte.

Der ständige Kampf ums Überleben hatte Jan seine Skrupel schneller überwinden lassen, als er es jemals für möglich gehalten hätte. Er hatte Kollegen und Arbeitgeber beklaut, sich aus heruntergekommenen Pensionen davongemacht, ohne sein Zimmer zu bezahlen, in Supermärkten etwas zu essen oder Schnaps geklaut.

Der Alkohol war sein bester Freund geworden, er half Jan zu vergessen, was in klareren Momenten immer wieder an die Oberfläche drängte: Seine unerfüllte Liebe zu Julia und die Verzweiflung darüber, dass ihm sein Leben immer mehr entglitt.

Voller Sehnsucht dachte Jan immer wieder an die Frau, die ihm mehr bedeutete als alles andere auf der Welt. Warum war er ihrer Aufforderung, zu ihr nach Lanzarote zu kommen und gemeinsam ein neues Leben zu beginnen, nicht gefolgt?

Immer wieder machte Jan sich Vorwürfe und malte sich aus, wie anders sein Leben verlaufen wäre. Sie könnten glücklich sein!

Stattdessen war er davongelaufen, hatte sich auf Frauen eingelassen, die er nicht geliebt hatte und inzwischen Dinge getan, die den Jan von früher zutiefst beschämt hätten.

Oft quälten Jan Gedanken an seinen Vater. Manchmal hielt Jan Zwiegespräche mit ihm und fragte mit beißendem Sarkasmus, ob er nun endlich zufrieden sei. Die Prophezeiung, dass aus Jan nie etwas Vernünftiges würde, sei ja schließlich in Erfüllung gegangen.

Selbsthass und Selbstmitleid, die sich in steter Regelmäßigkeit abwechselten, hatten Jan im Laufe der Zeit mürbe gemacht und ihm letztendlich jegliche Hoffnung und Energie geraubt, sein Leben doch noch in den Griff zu kriegen. Es gab nur ein Mittel, der Wirklichkeit zu entkommen: Sich zu betäuben!

Der Alkohol legte sich wie eine schützende Decke über den Schmerz, die Verzweiflung und die Abscheu, die er sich selbst gegenüber empfand. Er wärmte ihn, hüllte ihn ein in einen Zustand gnädigen Vergessens und betäubte jegliches Gefühl. Und das war gut so.

Wann er auf die Idee gekommen war, nach New York zu gehen, wusste Jan nicht mehr. Steckte überhaupt ein Plan dahinter? Wenn, dann vielleicht die Vorstellung, sich in diesem riesigen Moloch besser verstecken zu können.

Aber in erster Linie hatte Jan sich ohne wirkliches Ziel treiben lassen. In den vielen Monaten, die er unterwegs gewesen war, war ihm die eine Stadt so gut oder so schlecht vorgekommen wie die andere.

Früher war New York einmal Jans Traum gewesen. Eine Zeit lang dort zu leben und zu arbeiten – das wäre es gewesen! Aber dieser Traum war schon lange ausgeträumt, er stammte aus einer Zeit, in der es für Jan noch nicht darum gegangen war, Hunger auszuhalten und sich sein Nachtquartier neben stinkenden Mülltonnen zu suchen.

Und mit Sicherheit wäre Jan nicht in die Bronx gegangen, sondern in einen der besseren Stadtbezirke. Dorthin, wo man lebte, wenn man Arbeit und genug Geld hatte.

Hier in der Bronx war Jan einer von vielen, die von einem Tag auf den anderen lebten, die wie er mit dem Leben, dem »richtigen« Leben, abgeschlossen hatten. Arbeiten konnte er vor allem wegen des Alkohols nicht mehr und wenn es ihm möglich gewesen wäre, dann hätte es keine Arbeit für ihn gegeben. Nicht in der Bronx.

Jan schlief unter Brücken, in Abbruchhäusern, leer stehenden Fabrikhallen oder wie jetzt in irgendwelchen Verschlägen, die ein bisschen Schutz vor Wind und Wetter boten. Seine Tage waren bestimmt von der Notwendigkeit, etwas Essbares, Geld und vor allem Alkohol zu beschaffen.

Wenn Jan genügend Geld für Schnaps zusammen hatte, verkroch er sich irgendwo und betäubte sich. Wenn die Flasche leer war und die Wirkung ihres Inhalts nachließ, machte er sich wieder auf den Weg.

Heute schien einer jener Tage zu sein, an denen sich offensichtlich alles gegen ihn verschworen hatte. Jan hatte sämtliche Treffpunkte abgeklappert und niemanden getroffen, den er kannte, abgesehen von dem einäugigen Pete, der sofort auf ihn losgegangen war und ihn unflätig beschimpft hatte, weil er in »sein« Revier eingedrungen war.

Solange man Pete außerhalb des Gebietes traf, das er als sein Territorium betrachtete, war er friedlich und umgänglich, manchmal sogar freigiebig, wenn seine Flasche mit billigem Wein, den er immer trank, noch gut gefüllt war.

Doch wehe, man wagte es, in sein Reich einzudringen und dort womöglich auch noch zu betteln oder die Abfalleimer zu inspizieren, dann wurde er fuchsteufelswild.

Wie ein gereizter Stier stürzte Pete sich auf den Eindringling, sein auf der rechten Seite entstelltes Gesicht, wo anstelle des Auges nur Narben und wildes Fleisch wucherten, zu einer furchterregenden Fratze verzerrt.

Wüste Flüche und Verwünschungen ausstoßend, warf Pete mit allem, was ihm unter die Finger kam nach dem vermeintlichen Feind und man tat gut daran, so schnell wie möglich das Weite zu suchen.

Als Jan ihm das erste Mal begegnet war, hatte er versucht, Pete zu besänftigen und ihm zu erklären, dass er ihm nichts Böses wolle. Eine kleine Narbe an der Stirn, hervorgerufen von einem gut gezielten Steinwurf, erinnerte ihn heute noch an dieses sinnlose Unterfangen.

Nachdem die anderen Jan über Pete aufgeklärt hatten, machte er normalerweise immer einen großen Bogen um dessen Gebiet. Dass er heute die Grenze überschritten hatte, war keine Absicht, sondern eher Gedankenlosigkeit gewesen.

Nach dem Zwischenfall hatte Jan schleunigst die Richtung gewechselt und war weiter ziellos durch die Straßen gelaufen. Er fror mittlerweile erbärmlich in seinen vom Regen durchnässten Sachen, die Schmerzen in seinem nach Alkohol lechzenden Körper wurden immer schlimmer.

Als Jan einen warmen Luftstrom spürte, der aus den in den Bürgersteig eingelassenen Lüftungsgittern des Kaufhauses aufstieg, blieb er stehen. Erschöpft ließ er sich auf dem Gitter nieder und lehnte sich an die Schaufensterscheibe. Lange würde er hier nicht sitzen bleiben können, die Türsteher des Kaufhauses würden ihn sofort vertreiben, wenn sie ihn entdeckten.

Aber bis es soweit war, wollte er die Wärme, die aus dem Boden kam, ausnutzen. Vielleicht würde ihm der eine oder andere Passant, der unter der schützenden Markise an ihm vorbeieilte, sogar etwas in seinen Becher werfen?

Jan stellte den zerbeulten Kaffeebecher vor sich hin und schloss für einen Moment die Augen. Eine tiefe, bodenlose Müdigkeit machte sich in ihm breit, doch er wusste, dass er ihr nicht nachgeben durfte. Entschlossen kämpfte er dagegen an und riss die Augen wieder auf.

Die beiden Frauen in der Uniform der Heilsarmee traten erst nach einer Weile in Jans Bewusstsein, nachdem er sie schon längere Zeit völlig gedankenverloren beobachtet hatte. In ihren blauen Uniformen mit den roten Abzeichen sahen sie tatsächlich aus wie Angehörige eines militärischen Verbandes. Und bei genauerer Betrachtung waren sie das ja auch, verstanden sie sich doch als Soldaten Gottes, die Krieg führten gegen Armut, Obdachlosigkeit und Alkohol.

Jan waren sie immer ein bisschen suspekt mit ihrem rigorosen Auftreten und ihrem Sendungsbewusstsein. Wo sie einen auch erwischten – sofort versuchten sie, einem ins Gewissen zu reden, wenn sie merkten, dass man etwas getrunken hatte.

Ihre Hartnäckigkeit war berüchtigt und so manches Mal hatte Jan schon vor ihnen fliehen müssen, da sie mit Vorliebe die Plätze aufsuchten, an denen sich die Obdachlosen und Ausgestoßenen gerne trafen.

Normalerweise machte er deshalb einen großen Bogen um sie und bemühte sich, jeden Kontakt zu vermeiden. Hier in sicherer Entfernung konnten sie ihm nichts anhaben und Jan beobachtete sie etwas genauer.

Als würde der Regen ihnen nichts ausmachen, standen die beiden Frauen freundlich lächelnd direkt vor der Eingangstür des Kaufhauses und streckten den Vorbeikommenden ihre Sammelbüchsen entgegen.

Das sollte Jan mal wagen, sich direkt vor die Tür zu stellen und zu betteln! So schnell würde man gar nicht gucken können, wie die Türsteher ihn wegjagen würden! Aber wenn man eine Uniform anhatte und für einen guten Zweck sammelte, dann konnte man offenbar machen, was man wollte.

Nicht alle Leute, die von den Frauen der Heilsarmee angesprochen wurden, blieben stehen und gaben etwas, aber viele. Ganz offensichtlich hatten die beiden mehr Glück als er, trotz des schlechten Wetters. Jans Blick fiel auf seinen Pappbecher, in den immer noch kein Geldstück gefallen war. Wut und Enttäuschung stiegen in ihm auf. Was war das für eine ungerechte Welt?

Da sammelten zwei alte Vogelscheuchen für Obdachlose und Bedürftige und die Leute gaben bereitwillig, während sie ihn, den Obdachlosen, einfach übersahen! Da war es doch nur recht und billig, wenn er sich nahm, was ohnehin für jemanden wie ihn bestimmt war!

Der Gedanke stürzte so überraschend auf ihn ein, dass Jan im ersten Moment erschrocken zusammenzuckte. Sollte er wirklich? Eine Hitzewelle durchströmte seinen Körper und er spürte, wie ihm der Schweiß ausbrach. Eine Flasche Schnaps im Supermarkt zu klauen, ein paar Dollar aus dem Portemonnaie von jemanden zu nehmen, der genug davon hatte, das war eine Sache, aber das jetzt wäre ein richtiger Überfall, noch dazu würde es jemanden treffen, der sich um ihn und seinesgleichen kümmerte.

Obwohl Jan nicht viel von ihnen hielt und die Wohltätigkeiten der Heilsarmee noch nie in Anspruch genommen hatte, bereitete ihm der Gedanke, sie zu bestehlen, einiges Unbehagen. Immerhin kannte er ein paar Leidensgenossen, die sich regelmäßig eine warme Mahlzeit aus ihrer Suppenküche holten oder in ihren Schlafstellen übernachteten.

Während Jan noch mit seinem Gewissen kämpfte, war er aufgestanden und hatte sich den beiden Frauen um einige Meter genähert, sodass er verstehen konnte, was sie sagten.

»Bitte eine kleine Spende für die Hilfsbedürftigen unter uns! Geben Sie für die Armen!«

Jan zog sich die Kapuze seines Sweatshirts noch etwas weiter in die Stirn, steuerte auf den nächsten Abfalleimer zu und tat so, als würde ihn dessen Inhalt brennend interessieren. Während er in dem Abfall wühlte, beobachtete er die Frauen weiter aus dem Augenwinkel. Es war, als folgten sie einer bestimmten Choreographie. Eine Weile standen sie dicht nebeneinander, sprachen ein paar Worte miteinander, dann trennten sie sich, gingen ein paar Schritte in verschiedene Richtungen auf die Leute zu, um sich dann nach einem kleinen Schlenker wieder zu treffen.

Verstohlen schaute Jan sich um und wartete, bis die Frauen sich wieder trennten, dann gab er sich einen Ruck und rannte los. Im Laufen riss er einer von ihnen die Sammelbüchse aus der Hand und lief weiter so schnell er konnte.

Wie ein Hase rannte er im Zickzack zwischen den Passanten davon, stieß die, die ihm nicht schnell genug auswichen, zur Seite. Das empörte Gekreische und Gezeter, das seinem Überfall folgte, schrillte in seinen Ohren und trieb ihn wie ein Motor an.

Jan bog um die nächste Straßenecke und vergewisserte sich mit einem kurzen Blick über die Schulter, ob ihm jemand folgte. Es schien nicht der Fall zu sein, trotzdem lief er noch einige Zeit weiter, wenn auch wesentlich langsamer. Dann verkroch er sich keuchend und jetzt vor Erschöpfung zitternd zwischen ein paar Mülltonnen auf einem Hinterhof. Sein Kopf dröhnte und wollte schier platzen, immer wieder schüttelte ein würgender Husten seinen Körper. Der Schweiß rann ihm in Strömen übers Gesicht und vermischte sich mit der Feuchtigkeit des Regens.

Nachdem er sich endlich ein wenig beruhigt hatte, untersuchte Jan die Büchse genauer. Sie war versiegelt und nur mit einem Schlüssel zu öffnen. Suchend schaute er sich nach etwas um, das er als Werkzeug benutzen konnte, bis ihm endlich einfiel, dass er ein Taschenmesser bei sich trug. Damit war es leicht, die Büchse aufzubrechen.

Es war weit mehr, als er zu hoffen gewagt hatte, sogar einige größere Scheine waren dabei. Einen Herzschlag lang meldete sich noch einmal sein schlechtes Gewissen, als er seinen unerwarteten Reichtum ein zweites Mal zählte, aber er wischte den Gedanken sofort wieder beiseite.

Hatte er nicht auch das Recht auf ein bisschen Glück? Immerhin war das Geld an der richtigen Adresse gelandet und schließlich hatte er den beiden Frauen nur die Hälfte ihrer Einnahmen weggenommen.

Jan verstaute das Geld sorgfältig in der Innentasche seiner Jacke und warf die Sammelbüchse in eine der Mülltonnen. Sein erster Weg führte ihn in einen Liquor Store, in dem er sich eine Flasche vom billigsten Schnaps kaufte.

Nachdem er sich in einer dunklen Ecke zwei tiefe Schlucke gegönnt hatte und das Zittern seiner Hände endlich aufhörte, machte er sich zielstrebig auf den Weg ins JOHN’S. Endlich konnte er sich mal wieder für ein paar Nächte ein richtiges Dach über dem Kopf gönnen.

Das JOHN’S hatte seine guten Tage schon lange hinter sich. Früher war es ein gut besuchtes Hotel gewesen, dessen zahlungskräftige Kunden zwar nicht immer ehrenwerten Geschäften nachgingen, aber Wert auf ein gehobenes Ambiente legten. Der diskrete Service und die Verschwiegenheit der Hotelleitung und des Personals waren besonders geschätzt worden.

Das alles war schon viele, viele Jahre her und das Einzige, was aus dieser Zeit übriggeblieben war, war die Diskretion, die allerdings eher der Gleichgültigkeit des jetzigen Besitzers zuzuschreiben war, der zufälligerweise auch John hieß.

John Weadeck interessierte es herzlich wenig, wer in seinem heruntergekommenen Etablissement eine Nacht oder auch ein paar Tage sein schäbiges Zimmer mit den allgegenwärtigen Kakerlaken und Mäusen teilte.

Ob seine Gäste Drogen nahmen oder der Prostitution nachgingen, war ihm so egal wie der erbärmliche Zustand des Hauses, solange der oder die Betreffende nur die Miete im Voraus bezahlte.

Ein Hotel war das JOHN’S schon lange nicht mehr, auch wenn draußen an der bröckeligen, grauen Fassade immer noch das alte schmiedeeiserne Schild mit der einstmals goldenen, heute schwarzen, kaum noch lesbaren Aufschrift Hotel hing.

Schon als John Weadeck das Haus vor Jahren von einem entfernten Verwandten geerbt hatte, war es zu einer billigen Absteige verkommen gewesen und er hatte nichts getan, um den Verfall aufzuhalten. Vielleicht hatte ihm die Kraft dazu gefehlt?