14,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Aufbau digital

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

»Gaitskill verdient ein Denkmal für diesen schönen, niederschmetternden Roman.« Elle.

Alison und Veronica lernen sich im nächtlichen Glamour des New York der 1980er Jahre kennen: ein Topmodel nach dramatischem Karriere-Aus und eine exzentrische Korrekturleserin mittleren Alters. Im Laufe der nächsten zwanzig Jahre muss die Freundschaft dieser ungleichen Frauen Narzissmus und Zärtlichkeit, Ausbeutung und Selbstaufopferung, Liebe und Tod aushalten. Gaitskill bewegt sich nahtlos zwischen den leuchtenden und den düsteren Seiten der Metropole, wo Schönheit und Stil dem Exzess Vorschub leisten, und der Welt der Überlebenden, die zwanzig Jahre später vor den Scherben ihres Daseins stehen. Meisterhaft beschwört »Veronica« die Zerbrechlichkeit und das Geheimnis menschlicher Beziehungen. Aufwühlend, unerschrocken und schmerzlich schön.

Shortlist für den National Book Award.

»Gaitskills Figuren bluten, schwitzen, weinen, und sie erleben Traurigkeit, Wut und Liebe ebenso stark als körperliche Empfindung wie als Emotion.« San Francisco Chronicle.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 425

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Über das Buch

Mary Gaitskill beschwört in diesem Roman, der 2005 auf der Shortlist für den National Book Award stand und von Daniel Schreiber jetzt erstmals ins Deutsche übersetzt wurde, die Zerbrechlichkeit und das Geheimnis menschlicher Beziehungen. Sie bewegt sich nahtlos zwischen den leuchtenden und den düsteren Seiten der Metropole, wo Schönheit und Stil dem Exzess Vorschub leisten, und der Welt der Überlebenden, die zwanzig Jahre später vor den Scherben ihres Daseins stehen. Ein Meisterwerk, das gleichzeitig erschüttert und beglückt, schwindlig macht durch persönliche Betroffenheit und grenzenlose Hoffnung.

»Gaitskill hat die Fähigkeit, abstrakte Gefühle und Empfindungen in prägnante und unerwartete Bilder zu fassen.« Publishers Weekly

»Die Figuren bluten, schwitzen, weinen, und sie erleben Traurigkeit, Wut und Liebe ebenso sehr als körperliche Empfindung wie als Gefühl.« San Francisco Chronicle

Über Mary Gaitskill

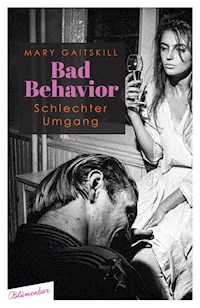

Mary Gaitskill, geboren 1955 in Detroit, verdiente ihr Geld als Stripteasetänzerin, Blumenverkäuferin, Sekretärin, Model und Buchhändlerin. Während des späten Studiums schrieb sie ihre ersten Erzählungen. Seit ihrem Debüt »Bad Behavior« (1988) lotet sie die Ambiguität menschlicher Gefühle und Beziehungen aus wie sonst kaum jemand. Sie erhielt zahlreiche Auszeichnungen und lebt heute in New York.

Bei Blumenbar liegen von ihr ebenfalls »Bad Behavior. Schlechter Umgang« und »Das ist Lust« vor.

ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE

Einmal im Monat informieren wir Sie über

die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:

https://www.facebook.com/aufbau.verlag

Registrieren Sie sich jetzt unter:

http://www.aufbau-verlage.de/newsletter

Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir

jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!

Mary Gaitskill

Veronica

Roman

Aus dem Amerikanischen von Daniel Schreiber

Übersicht

Cover

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

Titelinformationen

Informationen zum Buch

Newsletter

Widmung

Buch lesen

Impressum

Für B. C. und R. D.

Buch lesen

Als ich Kind war, las mir meine Mutter eine Geschichte über ein kleines böses Mädchen vor. Sie las sie mir und meinen beiden Schwestern vor. Wir kuschelten uns auf dem Sofa an sie, das Buch lag auf ihrem Schoß. Das Licht der Lampe fiel auf uns, wir hatten uns in eine Decke eingehüllt. Das Mädchen in der Geschichte war grausam und schön. Weil seine Mutter arm ist, gibt sie es bei einer reichen Familie in Anstellung, die es verwöhnt und verhätschelt. Die reiche Familie trägt ihm auf, seine Mutter zu besuchen. Doch das Mädchen hält sich jetzt für etwas Besseres und bleibt nie lange. Eines Tages schickt die reiche Familie es mit einem Laib Brot zur Mutter. Doch als das Mädchen durch einen modderigen Sumpf muss, will es seine Schuhe nicht schmutzig machen und wirft das Brot zu Boden, um es als Trittstein zu benutzen. Zusammen mit dem Brot versinkt es im Morast. Es sinkt in eine Welt der Dämonen und entstellten Kreaturen. Weil es schön ist, verwandelt die Dämonenkönigin es in eine Statue als Geschenk für ihren Urenkel. Das Mädchen ist mit Schlamm und Schlangen bedeckt und vom Hass aller Kreaturen umgeben, die wie es gefangen sind. Es hungert, kann aber das Brot nicht essen, es steht immer noch drauf. Dafür kann es hören, was sich die Leute über es erzählen. Ein Junge hatte gesehen, was passiert ist, und allen davon berichtet, und alle sagen, es geschehe ihm recht. Selbst die Mutter des Mädchens sagt, es geschehe ihm recht. Sie kann sich nicht bewegen. Hätte es gekonnt, hätte es sich vor Wut gewunden. »Das ist so ungerecht!«, intonierte meine Mutter, mit Spott für das böse Mädchen in der Stimme.

Da ich mich an meine Mutter gekuschelt hatte, konnte ich die Worte der Geschichte nicht nur hören, ich konnte sie in ihrem Körper spüren. Ich konnte das Mädchen spüren, das schön sein wollte. Eine Mutter, die es lieben, eine Dämonin, die es quälen wollte. Ich spürte, wie sich die Figuren in meiner Mutter so vermischten, dass ich sie nicht mehr auseinanderhalten konnte. Die Geschichte machte mir Angst, ich musste weinen. Meine Mutter nahm mich in die Arme. »Keine Angst«, sagte sie. »Am Ende wird sie noch gerettet durch die Tränen eines unschuldigen Mädchens, eines Mädchens wie du.« Meine Mutter küsste mich auf den Kopf und las die Geschichte zu Ende. Und für eine lange Zeit vergaß ich sie wieder.

Ich öffne die Augen.

Ich kann nicht schlafen. Wenn ich es versuche, wache ich nach zwei Stunden wieder auf und verbringe den Rest der Nacht in Aufruhr, zu viele Gedanken, zu viele Gefühle. Für gewöhnlich schlafe ich zum Morgengrauen wieder ein, um halb acht stehe ich dann auf. Wenn ich aufstehe, bin ich wütend auf mich, weil ich nicht geschlafen habe, und das macht mich auf alles wütend. Während sich mein Körper durch den Tag schleppt, schnauzt mein Kopf Beleidigungen in die Welt. Traumbilder kommen an die Oberfläche und verschwinden wieder, sind riesig und dann weg, riesig, weg. Ein kleines Mädchen sinkt im Dunkeln in die Tiefe. Wer ist es? Weg.

Ich trinke meinen Kaffee aus einer großen blauen Tasse, schaue dem Regen beim Regnen zu und höre im Radio, wie eine armselige Gestalt für ihr Buch wirbt. Ich wohne in San Rafael, direkt am Kanal, mit Blick aufs Wasser. Zu viele Boote verdrecken es mit Benzin, Müll und vielleicht auch Fäkalien. Trotzdem, es ist Wasser, und einmal habe ich gesehen, wie ein Seelöwe den Kanal Richtung Stadt entlangschwamm.

Jeden Tag springt mein Nachbar Freddie direkt von seiner Terrasse ins Wasser, um eine Runde zu schwimmen. Meine Nachbarin Bianca ekelt das an. »Weißt du nicht, was da alles drin ist, habe ich ihn gefragt? Man könnte genauso gut in einem öffentlichen Klo schwimmen.« Bianca ist fünfzig und sexy, obwohl sie nicht mehr schön ist, vor allem ihrer großen, prallen Lippen wegen. »Ist ihm egal, sagt er, geht danach heiß duschen.« Bianca zieht mit ihren prallen Lippen an einer Zigarette. »Holt sich wahrscheinlich Typhus irgendwann.« Sie bläst den Rauch aus, begleitet von einer adretten Kopfbewegung, sogar ihr langer, sehniger Hals ist irgendwie sexy. »O Gott, ich hasse es, wenn er in seiner kleinen engen Badehose ins Wasser springt!«

Als ich aus dem Fenster schaue, fliegt wie auf Bestellung Freddie durch die Luft, ganz fleischig und rot, mit waberndem Bauch, sein silbergrauer Schopf klemmt zwischen den ausgestreckten Armen, und taucht – klatsch! – ins Wasser ein; ein Bulle, der über die Weide brüllt. Ich kann Bianca vor mir sehen, wie sie leise »Scheiße!« sagt und mit der Faust gegen die Wand haut. Er ist ein großer Mann, Mitte fünfzig, mit breitem Kinn und Muskeln wie Klumpen rohen Fleischs, Fleischklumpen, die sich gerade in Fett verwandeln. In seinen weit aufgerissenen Augen zeigt sich ein großes Gefühl nach dem anderen: Freude. Wut. Qual. Angst. Doch in seinem Körper kämpfen sie alle auf einmal um die Oberhand, auch beim Schwimmen kann man das sehen. Er attackiert das Wasser mit großen Prankenhieben und gräbt seinen Kopf darin ein, als würde er es ausschlürfen wollen. Dann hält er an, bewegt sich auf der Stelle, und sein schnaubender Kopf wippt so lange hin und her, bis er sich auf den Rücken dreht und wie ein Kind vom Wasser treiben lässt, mit einem Urvertrauen und – oh! – dem Gesicht zum Himmel gewandt, unbenommen des Regens und der Kacke.

Obwohl er ein großer Mann ist, hat Freddie das Gesicht von jemandem, der schon zu oft verprügelt wurde, ein Gesicht, das nur dazu da ist, dass man drauf einschlägt. Und zugleich ist es das Gesicht von jemandem, der, wenn die Schlägerei vorbei ist, aufsteht, okay sagt und irgendwo nach etwas Gutem zum Essen, Trinken und Sichrumlümmeln sucht. Er beendet Geschichten gerne mit der Bemerkung »Aber sie würden dir wahrscheinlich nur darlegen, dass ich ein A‑r‑s-c‑h-l‑o-c‑h bin«, was immer klingt, als würde er sagen, ach, was gibt’s im Fernsehen? Das ist es, was Bianca am meisten hasst, dass er vom Leben so geschlagen ist und trotzdem fröhlich in die Scheiße springt, um drin zu schwimmen. Insbesondere dieses Springen kommt ihr wie ein persönlicher Affront vor. Aber ich mag das an ihm. Es erinnert mich an den Seelöwen, der mit seinem perfekten runden Kopf über dem Wasser Richtung Stadt schwimmt – auch wenn Freddie so viel grobschlächtiger durchs Wasser gleitet als der Seelöwe. Als hätte man etwas Ähnliches in eine jeweils andere Form gegossen. Manchmal möchte ich das Bianca erklären, um Freddie zu verteidigen, aber sie hört sowieso nicht zu. Außerdem verstehe ich, warum sie sich vor ihm ekelt. Sie selbst ist ein kultivierter Mensch, und auch ich mag kultivierte Menschen lieber. Das geht mit einer eigenen Sicht aufs Leben einher.

Die Autorin im Radio spricht über ihre Figuren, als wären es echte Menschen: »Wenn man es von ihrem Standpunkt aus betrachtet, ist sein Verhalten höchst merkwürdig, sie glaubt, das Ganze sei nur ein erotisches Spiel, während es für ihn …« Ihre Stimme schallt aus dem Radio wie ein sich aufblähender Ballon mit einem Gesicht drauf. Sie lächelt, möchte, dass man sie mag, bebt fast, so viele Dinge hat sie zu sagen. Schaltet man das Radio an, ist immer irgendwo irgendjemand wie sie zu hören. Menschen, die durchs Leben hetzen, schalten diese Programme ein, weil sie nach Trost suchen, und die Welle aufgeregt lächelnder Worte begräbt sie unter sich. Ich trinke meinen Kaffee. Die Figuren der Romanautorin machen sich fein und tanzen. Ich trinke meinen Kaffee. Menschen aus dem Traum der vergangenen Nacht stolpern in dunkle Räume, schreien einander an und bemühen sich, ihr Handeln vor mir geheim zu halten. Ich trinke meinen Kaffee aus. Wasser ist in die Wohnung gesickert, eine Ecke des Teppichs ist nass. Ich verstehe nicht, wie das passieren kann, ich wohne im ersten Stock.

Es ist Zeit für mich, Johns Büro zu putzen. John ist ein alter Freund, und um mir einen Gefallen zu tun, bezahlt er mich dafür, dass ich sein Büro putze. Ich packe das Nötigste in meine Patchwork-Handtasche – Aspirin, Codein, eine Flasche Wasser – und suche meinen Regenschirm. Als ich ihn finde, stelle ich fest, dass er kaputt ist, und ich fluche, bis mir einfällt, dass ich noch einen anderen habe, den roten aus New York, den ich nie benutze. Ich habe ihn ihm Shop des Museum of Modern Art gekauft, als ich noch in Manhattan lebte. Auf seinem Rand sind vier weiße und ein schwarzes Cartoon-Schäfchen aufgedruckt, dazu der Name des Museums. Das Design wirkt schick und edel und erinnert mich an Veronica Ross. Sie ist jemand aus meinem früheren Leben. Sie mochte alles, was schick und edel wirkte: kunstvolles kleines Spielzeug, Fotos in schmalen verzierten Bilderrahmen, Zitate von Oscar Wilde. Sie mochte das MoMA, und sie mochte New York. Sie trug Schulterpolster, schnieke Halbschuhe und dünne Söckchen. Ihre Hosen waren immer fein säuberlich aufgerollt. Auf ihrem gläsernen Couchtisch befanden sich Miniaturaschenbecher, Messingbehälter für Streichholzschachteln und teure Untersetzer mit lächelnden Kätzchen drauf.

Als ich auf den Hausflur trete, steht Rita vor mir, in Morgenmantel und Hausschuhen, sie hält einen kleinen Teller mit gebratener Hühnerleber in der Hand und bietet mir davon an, sagt, sie habe gestern Abend zu viel gemacht. Die Leber riecht gut, also greife ich zu und esse, während ich mit ihr spreche. Vergangene Woche, sagt sie, habe »Robert, dieser Dreckskerl«, wieder den Grill auf der kleinen Terrasse unter ihr angemacht und die Umgebung mit giftigem Holzkohlenrauch verpestet, was, sie habe ihm das schon so oft erklärt, schlimm für ihre Hepatitis sei.

»Ich wusste, dass er den Grill immer noch dort zu stehen hatte, und hast du nicht gesehen, kaum war die Sonne draußen, hab ich gehört, wie er ihn anschmiss. Ich hab den Holzkohlenbeutel rumpeln hören, hab gehört, wie er den Deckel zurückschob. Ich hab mich erst mal hingesetzt und meditiert. Ich musste das Universum um Hilfe bitten. Und dann fiel es mir ein: Was ist die stärkste Kraft überhaupt? Wasser.«

Rita hat Hepatitis C, genau wie ich. Wir reden nicht viel darüber. Sie erinnert mich nicht daran, dass die Unmengen Codein, die ich zu mir nehme, einem flächendeckenden Bombardement meiner Leber gleichkommen. Und ich erinnere sie nicht daran, dass nicht der Holzkohlenrauch das Problem ist, sondern dass sie sich ausschließlich von frittierten Lebensmitteln ernährt.

»Ich hab alle Töpfe, Pfannen, Krüge, Vasen und Gläser, die ich besitze, mit Wasser gefüllt und auf die Terrasse gestellt. Und als er den Grill angezündet hat …«

»Das ist nicht dein Ernst!«

»Doch, ist es. Ich hab das Feuer einfach gelöscht, und als er anfing, mich zu beschimpfen, hab ich ihm Wasser auf den Kopf gekippt. Einen Augenblick lang stand er wie bedröppelt da, und dann, stell dir vor, dann hat er gelacht! ›Du bist eine Pissbratze, Rita‹, hat er gesagt. Genossen hat er’s!«

Wir reden noch ein bisschen weiter, ich lache, verabschiede mich und trete nach draußen auf die Holztreppe. Ich öffne den Regenschirm und muss an meinen letzten Besuch bei Veronica denken. Es gab Brownies, eingepackt in rosafarbenes Papier, edlen Käse und Obstschnitze. Sie selbst war zu krank, um etwas zu essen. Ich kann mich noch daran erinnern, wie sie sagte: »Ich glaube, du liebst dich selbst nicht genug. Du musst lernen, dich selbst zu lieben.«

Veronica schwieg eine Zeit lang. Dann sagte sie: »Aber wahrscheinlich ist Liebe überbewertet. Meine Eltern haben mich geliebt. Gebracht hat das nichts.«

In meiner Straße gibt es nur Wohnhäuser, zweckdienlich und gut in Schuss, davor der Bürgersteig. Hier leben Weiße und ein paar Schwarze. Zwei Straßen weiter wohnen vor allem Mexikaner in schon etwas heruntergekommeneren Häusern. Und noch eine Straße weiter trifft man nur noch auf Lagerhallen, Autowerkstätten und eine Bar, aus der schon morgens um acht laut Musik schallt. Freud- und gesichtslose Gebäude, doch ist es zu schwierig, sie abzureißen. Unkraut, Gras und kleine Büsche haben lautlos die Umgebung erobert, drängen sich durch jede Ritze im Beton. Am Ende der Straße befindet sich ein vierspuriger Highway, an dessen Rand man entlanglaufen kann. Hier sind die größeren Unternehmen angesiedelt – Autohäuser, Computershops, Läden für den Bürobedarf. Einige kenne ich noch nicht einmal, obwohl ich fast jeden Tag an ihnen vorbeigehe. Die Macht, die sie ausstrahlen, macht mich sprachlos. Dieses Gefühl der Sprachlosigkeit ist nichts Schlechtes. Ich fühle mich wie ein Erdkrümel im Boden, umgeben von Wachstum und Tod. Ein Krümel oder ein Grashalm oder ein Stein, etwas Kleines, das alles weiß, aber nichts sagen kann. Das liegt nicht nur an den Läden selbst. Es liegt auch am Highway, an den Hunderten von Autos, die mir entgegendonnern, an den Hunderten verschwommenen Köpfen hinter ihren Windschutzscheiben.

Das passiert mir hier manchmal: mein Blickfeld verrutscht, wird unscharf. Ich glaube, das hängt mit dem Geschwindigkeitsunterschied zwischen mir und den rasenden Autos zusammen, und der Regen heute lässt alles noch mehr verschwimmen als sonst. Es fühlt sich an, als wäre ich aus meinem normalen Leben in eine Welt gestolpert, in der sich die Ordnung der Dinge verschoben hat; es ist immer noch mein Leben, und ich erkenne es auch wieder, doch die Menschen und Orte darin sind in einem heillosen Durcheinander versunken.

Ein dicker weißer Mann müht sich mit ernstem Gesicht auf einem grünen Fahrrad an mir vorbei, mit der einen Hand hält er den Lenker, in der anderen einen kleinen, völlig lädierten Regenschirm. Er mustert mich, in seinen hellbraunen Augen blitzt kurz etwas auf, und dann ist er weg.

Ein Traum von vergangener Nacht: Jemand ist hinter mir her, und um mich in Sicherheit zu bringen, muss ich meine Vergangenheit durchlaufen und all den Leuten von damals wiederbegegnen. Doch die Zeiten und die dazugehörigen Menschen sind durcheinandergewürfelt. Eine alte Frau ohne Namen, die früher nebenan wohnte, reicht mir die Hand, ihre großen braunen Augen voll Zärtlichkeit und Tränen – aber meine Mutter ist irgendwo in der Menschenmenge verloren. Mein Vater gibt sich kaum zu erkennen – ich kann sehen, wie er allein in unserem dunklen Wohnzimmer sitzt und verträumt eine gesalzene Nuss isst –, während mir ein unzurechnungsfähiger fremder Mann vor die Nase springt und mir zubrüllt, was ich jetzt tun muss, um mich zu retten.

Vor mir auf dem Bürgersteig sehe ich eine mexikanische Frau mittleren Alters knien, die geduldig in einen großen roten Koffer, der offenbar kaputtgegangen ist, die herausgefallenen Sachen wieder hineinstopft. Sie hat keinen Regenschirm dabei, und ihr Haar und ihre Kleidung kleben nass an ihrem Körper. Ich halte an und bücke mich, um ihr zu helfen. Sie schaut mich kühl von der Seite an und schüttelt den Kopf. Ich richte mich auf, halte inne und bleibe mit meinem Schirm bei ihr stehen, um uns beide vor dem Regen zu schützen. Sie sieht zu mir hoch und lächelt; zwischen dem Getöse der Autos und den einschüchternden Gebäuden beschwöre ich auf diesem Betonstreifen ein Gefühl von Anstand, auch sie nimmt das so wahr. Ihr Lächeln ist wie eine offene Tür, und ich trete für einen Augenblick ein. Behände wendet sie sich wieder dem Packen ihres Koffers zu. Sie greift nach einem durchsichtigen Plastikbeutel mit halb abgebrannten Kerzen und einem T‑Shirt, auf dem 16 magazine! steht, und nimmt sich der auf dem Bürgersteig verstreuten durchnässten kleinen Blusen, Unterhosen, Babysachen und Socken an. Sie schüttelt alles aus und legt es ordentlich zusammen.

Manchmal lösten sich Veronicas Schulterpolster und rutschen ihren Arm oder ihren Rücken hinunter, ohne dass sie es merkte. Einmal saßen wir in einem guten Restaurant, und ein Mann am Nachbartisch sagte: »Entschuldigen Sie, aber da bewegt sich was auf ihrem Rücken.« Sein Tonfall war unbekümmert und aggressiv zugleich, als wäre er wieder einmal gezwungen, es allein mit den dümmlichen Modesklavinnen dieser Welt aufzunehmen. »Ach«, erwiderte Veronica genauso unbeschwert. »Entschuldigen Sie, das ist nur meine Prothese.«

Manchmal fand ich es großartig, wie schlagfertig sie war, manchmal waren mir ihre Sprüche einfach nur peinlich. Einmal kamen wir aus dem Kino, wir hatten uns einen ziemlich prätentiösen Film angesehen. Als wir an den Leuten vorbeigingen, die auf den Einlass für einen anderen Film warteten, sagte Veronica mit lauter Stimme: »Manche Menschen wollen wohl nichts sehen, was sie herausfordert. Und schauen sich lieber Flashdance an. Ich finde Dinge ja nur interessant, wenn sie eigenartig sind.« Sie stolzierte an der Schlange vorbei, und ihre Stimme glich ungefähr einer dieser großen Hutfedern. Sie ist gar nicht so, wollte ich den Wartenden sagen. Wenn man sie besser kennt, ist sie ganz anders.

Aber sie war so. Sie konnte geradezu unausstehlich sein. In der Umkleide unseres Sportstudios schnauzte sie immer die Leute an, die ihr zu nahe kamen oder sie auch nur zufällig berührten. »Wenn Sie wollen, dass ich zur Seite gehe, sagen Sie es einfach. Doch hören Sie bitte auf, mir an den Hintern zu fassen«, konnte sie irgendeiner verdatterten Suzy im Gymnastikanzug an den Kopf werfen. »Anal ist schon seit Jahren nicht mehr in. Haben Sie das nicht mitbekommen?«

Die Mexikanerin klappt ihren Koffer zu und erhebt sich mit einem kleinen Lächeln auf den Lippen. Ich bin in der Wirklichkeit zurück. Die Frau verschwindet in der regnerischen Weite. Als sie losgeht, lächelt sie mich noch einmal an und erwidert so meine Beschwörung von Anstand, obwohl ihr der Regen in Strömen vom Gesicht läuft.

In jenem Traum überbrachten mir Fremde Nachrichten von Menschen, die mir nahestanden und aus irgendeinem Grund nicht mit mir sprechen konnten. Es wirkte fast so, als wären meine Bindungen zu den Menschen, die mir im normalen Leben etwas bedeuteten – meiner Familie, engen Freundinnen und Freunden – nichts als ein Zufall, als stünden mir nur jene eigentlich fremden Menschen wirklich nahe, gefangen in einer dieser grotesken Scharaden des Lebens.

Natürlich hatte Veronica jede Menge gute Sprüche auf Lager. Sie war darauf angewiesen. Ohne sie wäre sie nackt gewesen, und alle hätten es gesehen. Einmal, wir saßen in einem Café, wollte sie ein ernstes Gespräch mit mir führen. Ihr war es so ernst, dass ihre Haut einen Grauschleier bekam. Selbst ihre Augäpfel wirkten angespannt und straff, man konnte das sonst nicht sichtbare Weiß ihrer Augen sehen. »Ich muss einfach meinen dicken Arsch hochkriegen und aufhören, mir selbst leidzutun«, sagte sie. Die taffen Worte passten nicht zu ihrem Gesichtsausdruck. Die Kellnerin, eine schwarze Frau mittleren Alters, schaute sie kurz und durchdringend an. Als sie sich abwandte, milderte sich ihr Blick. Sie nahm an Veronica etwas wahr, und ich fragte mich was.

Veronica starb an Aids. Die letzten Tage ihres Lebens verbrachte sie allein. Ich war nicht bei ihr. Als sie starb, war niemand bei ihr.

Ich fühle mich leicht fiebrig, aber ich möchte das Aspirin nicht auf leeren Magen nehmen. Ich möchte auch nicht den Regenschirm halten, während ich das Aspirin nehme, es wieder in die Tasche tue, das Wasser heraushole und aufschraube und dabei den Regenschirm unter dem Arm klemmen habe, dem Arm, der so höllisch wehtut …

Es ist 25 Jahre her, dass ich Veronica kennenlernte. Damals war ich Aushilfskraft für Textverarbeitung in einer Werbeagentur in Manhattan. Ich war 21, sie eine mollige 37‑Jährige mit platinblonden Haaren. Sie trug maßgeschneiderte karierte Anzüge, die unfraulich wirkten, dazu passende Fliegen, leuchtend roten Lippenstift und künstliche rote Fingernägel, ihr Mascara klumpte an den Spitzen ihrer Wimpern zu dichten Perlen zusammen. Ihre laute Stimme klang sinnlich und streng zugleich, wie Plastikweihnachtskugeln in einem rokokohaften Arrangement. Es war eine tiefe Stimme, die schnell ins Schrille kippen konnte. Man hörte sie auch am anderen Ende des Raums, wie sie alle und jeden, auch Leute, die sie hasste, »Schätzchen« nannte: »Tschuldige, Schätzchen, aber ich bin mit Jimmy Joyce und dem Gebrauch des Semikolons mehr als vertraut.« Sie machte ihre Korrekturen wie ein Polizist, der Lippenstift trug. Sie hatte immer ein »Büromäppchen« dabei, mit einem roten Plastiklineal, verschiedenfarbigen Filzstiften, Tipp‑Ex, Post-its und einem gerahmten Stickbild, auf dem Still Anal After All These Years stand. Und genau das war sie auch. Als ich ihr einmal erzählte, dass sich meine Stirn so merkwürdig anfühlte, als würde sie sich immer wieder zusammenziehen und lockern, erwiderte sie: »Nein, Schatz, du meinst deinen Schließmuskel.«

»Der Chef findet sie nur so toll, weil sie so eine Scheißschwulenmutti ist«, beschwerte sich einmal ein Korrektor. »Nur deshalb ist sie die ganze Zeit hier.«

»Ich finde sie auch irre«, antwortete ihm eine Aushilfe, die Schauspielerin werden wollte, »sie ist wie eine Mischung aus Marlene Dietrich und Emil Jannings.«

»O mein Gott, du hast völlig recht«, sagte ich so laut und plötzlich, dass mich die andern anstarrten. »Genau das ist sie.«

Ich gehe über eine kleine Fußgängerbrücke, die über den Kanal führt, vorbei an einer riesigen Drogerie, die fast die ganze Seite der Straße einnimmt. Einer der Verkäufer steht davor und schreit jemanden an. »Hey, du«, brüllt er, »ich habe das gesehen! Bleib stehen!« Und dann, etwas unsicherer: »Hey! Bleib stehen, hab ich gesagt!«

Hey du, sang Veronica einmal beim Arzt im Wartezimmer zur Melodie eines Hits aus Guys and Dolls, »hier haben wir das Pferd, auf das wir setzen, und das heißt Retrovir«. Die Krankenschwester am Tresen lächelte. Ich nicht.

Bleib stehen. Veronica musste lachen, als sie mich sah. »Du bist wie eine Perserkatze, Schätzchen«, sagte sie und formte ihre Hände zu braven kleinen Pfötchen, starrte ekstatisch ins Leere und streckte leicht die Zunge raus. Und musste dann wieder lachen.

Ein paar andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommen aus der Drogerie und schauen dem Typen hinterher, der, ohne sich umzudrehen, weitergeht. Es ist klar warum. Die Polizei wird nicht schnell genug da sein, und von den Drogerieleuten wird sich kaum jemand mit ihm anlegen, er hätte klar die Oberhand. Diese darwinistische Tatsache dämmert den Mitarbeitenden erst jetzt und bringt sie zum Lachen, sie reagieren wie Tiere, die kopfschüttelnd davontraben, froh, dass sie noch am Leben sind.

Ich komme am Busbahnhof vorbei, wo Leute abhängen, obwohl es regnet. Ich komme an geschlossenen mexikanischen und französischen Restaurants vorbei. Wie sich der Verkehr an dieser Kreuzung ballt, wirkt immer ein wenig festlich, ich weiß auch nicht warum. Der Busbahnhof wirkt immer anders: Manchmal sieht es dort traurig aus, manchmal einfach nur geschäftig, manchmal macht es den Eindruck, als würde alles gleich in die Luft gehen. Johns Büro liegt eine Straße weiter. Er teilt es sich mit einem anderen Fotografen, der vor allem Tiere fotografiert und damit besser über die Runden zu kommen scheint als John, der sich an Leute hält.

Ich mache die Tür auf und setze mich hinter Johns Schreibtisch, um eine Zigarette zu rauchen. Ich weiß, ich sollte John dankbar sein, dass er mich sein Büro putzen lässt, aber ich bin es nicht. Ich hasse es. Es deprimiert mich und macht meinem Arm zu schaffen, den ich mir bei einem Verkehrsunfall verletzt habe und der anschließend von einem schlechten Arzt ruiniert wurde. John teilt sich die Toilette mit dem Tierfotografen, einem dreckigen Kerl, und ich muss beiden hinterherputzen. Irgendwann einmal stand John mir nahe, irgendwann einmal waren wir Freunde. Manchmal erzählt er mir sogar noch jetzt von seinen Unsicherheiten oder gibt mir Ratschläge – bezüglich des Rauchens zum Beispiel, was ein ganz schreckliches Problem zu sein scheint.

Ich nehme etwas Codein, um den Arm einsatzbereit zu machen, und schlendere rauchend durch das Büro. Ich sehe mir die Fotos an, die an den Wänden hängen, Johns Fotos aus drei Jahrzehnten. Die aus den Siebzigern sind am besten. Die Models sind noch keine professionellen Models, sondern einfach Leute, die John kannte. Männer und Frauen, alle nackt, bis auf ein Paar Stiefel oder einen Hut oder eine Unterhose, irgendetwas, was ihnen ein bestimmtes Flair verleiht. Die meisten von ihnen haben keine schönen Körper, aber sie schauen in die Kamera und wirken, als fühlten sie sich wohl in ihrer Nacktheit. Sie stehen einfach da oder werfen sich mit jener Mischung aus Entspanntheit und Perversion in Pose, die den Leuten damals eigen war. Die Zeit, in der sie lebten, schien ihnen allen gewissermaßen den perfekten Anzug verliehen zu haben, eine Bandbreite an Posen und Gesichtsausdrücken, die ihr Inneres in die richtige Form gossen, so dass sie sich sogar nackt so fühlten, als hätten sie etwas an.

Ich asche in die Zimmerpflanze neben dem Schreibtisch und fahre mit den Fingern über die Blumenerde, damit man das nicht merkt. Ich richte mich auf und gehe in die Toilette, um die Putzmittel zu holen, einen gelben Eimer mit Lappen und Sprühflaschen mit Reinigungsmitteln, die so stark sind, dass ich einmal eine riesige Spinne damit umgebracht habe. Ich stelle den Eimer ins Waschbecken und fülle ihn mit Wasser. Ich sprühe den Spiegel mit Reiniger ein und sehe, wie das feine blaue Gift in dem sich füllenden Eimer glitzert, leuchtendes Ammoniak, der Geruch dumpfer Erinnerung an Kantinenessen und öffentliche Klos, an meine Mutter, die auf dem Boden kniet und putzt. Ich wische den Spiegel mit einem frischen Lappen trocken und werfe ihn dann in den Eimer.

Es gibt immer den richtigen Anzug oder die richtigen Anzüge. Als ich jung war, dachte ich, dass diese Anzüge einfach das waren, was man trug. Als sich die Mode auf so dramatische Weise änderte – Leute, die barfuß herumliefen, Männer mit langen Haaren, Frauen ohne BHs –, dachte ich, dass sich die Welt verändert hätte, dass von nun an alles anders sein würde. Dass ich das dachte, ist nachvollziehbar, auch das Fernsehen und die Nachrichtenmagazine taten so, als hätte sich die Welt verändert. Ich war glücklich darüber, doch fünf Jahre später änderte sie sich erneut. Und im Fernsehen wurde abermals behauptet: »Nun sind wir so und nicht mehr so! Nun gehen wir so und nicht mehr so!« Als wären Menschen wie dünne Flüssigkeiten, die sich über diese oder jene Oberflächen ergießen und, auf der Suche nach einem Behältnis, das sie zusammenhält, erst das, dann das ausprobieren würden, um zu sehen, was sich richtig anfühlt. Das Problem war nur, dass die Behältnisse zu klein waren, um mehr als ein Persönlichkeitsmerkmal aufzufangen. Man konnte sich nur an ein Persönlichkeitsmerkmal halten und es eine Zeit lang ausleben, dann musste man es wieder verstecken und ein neues hervorholen. Eine Zeit lang waren »wir« voller Liebe, dann waren wir entfremdet und steckten voller Wut, dann waren wir ironisch und dann deprimiert. Und obwohl wir uns gerade in einem Krieg gegen den Terror befinden, attestieren uns die Modezeitschriften ein sonniges Gemüt. Wir tragen leuchtende Farben und üben uns in moralischer Klarheit. Als ich vergangene Woche auf die Ergebnisse einer Blutuntersuchung wartete, las ich in einer Zeitschrift, dass der Terror uns nicht unseren sonnigen Optimismus verdunkeln dürfe.

Natürlich ist das alles viel subtiler und auch komplexer. Als John diese Aktfotos machte, war eine junge Frau mit einem winzigen astdürren Körper und einem großen ehrerbietigen Kopf die beliebteste Sängerin des Landes und sang mit einem delikaten Lispeln von weißer Spitze und Versprechungen und der Sehnsucht, jemandem nahe zu sein. Als sie sich wegschloss und zu Tode hungerte, waren alle schockiert. Obwohl man den Hunger schon immer in ihrer Stimme hatte hören können. Ebendas war es, was an ihr so berührte. Eine süße Stimme, die an einem dunklen Ort eingesperrt ist und sich völlig auf den schmalen Streifen Licht konzentriert, der unter der Tür hervorkommt.

Ich werfe den Lappen in den Eimer, rauche noch eine Zigarette und asche ins Waschbecken. Eine kleine Szene aus einem Film aus jener Zeit der Nacktheit spult sich vor meinem inneren Auge ab: Ein psychotischer Serienmörder sprengt Vergnügungsparks in die Luft. An der Spitze der Menschenmenge, die sich darum reißt, Achterbahn zu fahren, steht ein schlanker, hübscher Mann mit langen blonden Haaren und weiten Klamotten. Seine großen, schönen Augen sind auf einen schmalen Lichtstreifen gerichtet, den nur er sehen kann.

Ich hebe den Toilettendeckel an – wieder völlig verdreckt – und werfe die Zigarette hinein. Mache den Wasserhahn zu und hebe den Eimer hoch. Ich beiße die Zähne zusammen, da der Schmerz ein Loch in meine Schulter reißt und mich mit hineinsaugt. Die Achterbahn rast hinab, und alle schreien vor Freude; der blonde Mann schreit vor Entsetzen, während sein Wagen in die Luft fliegt und auf die Erde prallt. Weißer Schaum verteilt sich sanft auf der wogenden Wasseroberfläche, während ich den Eimer auf den Boden stelle.

Es ist keine einfache Sache. Wenn man nicht das richtige Behältnis findet, fällt es den Leuten schwer, zu erkennen, wer du bist. Andererseits musst du in der Lage sein, deine Form relativ schnell zu verändern, ansonsten bleibst du in einem Behältnis stecken, das einmal Sinn ergeben hat, aber inzwischen von deiner Umwelt nicht mehr verstanden wird. Das geht schon seit Langem so. Früher erstellte mein Vater Listen mit seinen Lieblingssongs, geordnet danach, welchen er am liebsten mochte. Diese Listen waren voller Nuancen und änderten sich alle paar Jahre. Er lief mit der jeweiligen Liste in der Hand umher und erklärte, warum Jo »G. I. Jo« Stafford über Doris Day stand oder Charles Trenet besser war als Nat King Cole – nur um Haaresbreite besser. Das war seine Art, seinen Mitmenschen etwas von sich zu zeigen, das zu intim war, um es direkt auszusprechen. Eine Zeit lang wussten alle irgendwie, was mit dem Vergleich zwischen Doris Day und Jo Stafford gemeint war, eine der beiden Sängerinnen zu bevorzugen brachte eine Mischung von heimlichen zärtlichen Gefühlen zum Ausdruck, und man verstand diese Gefühle, wenn man ihre Songs für sich selbst verglich.

»Staffords Stimme ist dunkler und trauriger«, sagte er, »aber sie ist auch wärmer. Sie hält das Lied in ihrer Stimme. Days Stimme ist hübsch, aber herzlos – sie hält nichts fest, sondern berührt das Lied und lässt es wieder fallen – sie meint es nicht ernst! Stafford liebt, Day flirtet – aber auf eine sehr charmante Weise!«

»Mmh«, sagte meine Mutter und verließ zähneknirschend den Raum.

Doch mein Vater sah ihr Zähneknirschen nicht. Er war zu verzaubert davon, wie Day »Bewitched« sang. He can laugh, but I love it. Although the laugh’s on me …

Mein Vater hatte recht. Wenn Jo Stafford das Lied sang, spürte man, wie weh es tat, von jemandem ausgelacht zu werden, den man liebt und trotz des Lachens weiterliebt. Wenn Doris Day es sang, war der Schmerz so leicht und süß und harmlos wie ihre strahlende Stimme. I’ll sing to him, each spring to him. And long for the day when I cling to him … Mein Vater lächelte in sich hinein und stellte sich selbst als den Mann vor, an den sie sich, ohne Schmerz zu spüren, klammerte; dann kehrte er gewissermaßen nach Hause zurück – zu Jo. Wenn sie »But I miss you most of all, my darling« sang, rief das erst einen Schmerz wach, nur um diesen dann zu umarmen und letztlich zu heilen, in Wellen, immer wieder.

Doch irgendwann waren diese Gefühle mit anderen Songs verbunden, und ihre Sängerinnen verloren ihre diesbezügliche Signalkraft. Ich muss daran denken, wie er diese Lieder einmal ein paar seiner Kollegen, die zu Besuch waren, vorspielte und wie begeistert er über die Musik sprach. Er begriff nicht, dass die Signale, die er damit aussandte, nicht mehr verstanden wurden, dass die Männer ihn etwas merkwürdig fanden. Oder vielleicht begriff er es auch, konnte aber nicht anders, als weiter seine Signale auszusenden. Irgendwann gab er es auf, und immer weniger Leute kamen zu Besuch. Er war allein, wenn er immer dieselben alten Songs hörte und auf diese Weise versuchte, seine heimlichen zarten Gefühle am Leben zu halten.

Ich fand ihn lächerlich. Aber ich war noch ein Kind. Ich erkannte nicht, dass ich den gleichen Fehler machte. Er dachte, dass die Songs wirklich das waren, was ihn ausmachte, und ich dachte, der neue richtige Anzug der Zeit war das, was mich wirklich ausmachte. Weil ich jünger war, war ich zudem noch naiver: Ich dachte, dass sich die Welt für immer verändert hatte, dass jetzt überall Jeans und Sandalen getragen wurden und die Frauen auf ihre BHs verzichteten, dass Mode bedeutungslos geworden war und die Leute sein konnten, wie sie wirklich waren. Und weil ich das glaubte, war ich blind, was Mode betraf. Ich war buchstäblich nicht imstande, sie zu sehen.

Ich erinnere mich noch gut an das erste Mal, als ich gezwungen war, sie tatsächlich wahrzunehmen. Es war auch das erste Mal, dass ich ein Model traf. Und seltsamerweise war es auch eines der ersten Male, dass ich eine andere Person so sah, wie sie wirklich war.

Damals war ich sechzehn, und ich war von zu Hause weggelaufen, zum einen, weil ich dort unglücklich war, zum andern, weil das damals viele taten – es gehörte zum Stil der neuen Zeit. Dieser Stil kam in Artikeln und Büchern und TV‑Serien über schöne Teenager zum Ausdruck, die selbst dann von zu Hause wegliefen, wenn ihre Eltern nett waren. Es war dann an den Eltern, zu weinen und um Verständnis für ihre Kinder zu ringen. Das erste Mal, dass ich von zu Hause weglief, war ich fünfzehn. Meine Eltern hatten sich gestritten und weigerten sich schon seit drei Tagen, miteinander zu sprechen. Ich schlich mich durch die Stille aus dem Haus und fuhr per Anhalter zu einem Konzert nördlich von New York. Durch mein Verschwinden wieder vereint, riefen meine Eltern die Polizei, und eine Woche nachdem ich freiwillig in unsere Stadt, aber nicht nach Hause zurückgekehrt war, wurde ich in einer Shoppingmall aufgegriffen. Daphne erzählte mir damals, dass sich unsere Mutter, als ich weg war, wie jemand aus den Fernsehdokus über ausgerissene Teenager verhalten hatte – sie hing ununterbrochen am Telefon und redete mit ihren Freundinnen über das, was passiert war. »Ich glaube, sie hat es genossen«, meinte Daphne.

Doch unsere Mutter sagte, sie habe es nicht genossen. »Wir werden nicht zulassen, dass du uns das noch einmal antust«, sagte sie, »wenn du noch mal wegläufst, bist du auf dich allein gestellt. Wir werden auch die Polizei nicht mehr einschalten.«

Also lief ich ein Jahr später wieder weg. Vor ihren Augen packte ich meine Sachen. Ich sagte ihnen, dass ich nur den Sommer über unterwegs sein wolle, aber sie dachten, ich würde lügen. »Ruf ja nicht hier an und frag nach Geld«, brüllte mein Vater, »wenn du jetzt durch diese Tür gehst, ist der Hahn zu!«

»Ich werde euch niemals um Geld bitten«, schrie ich zurück.

»Sie glaubt, dass sie es nicht nötig hat«, rief meine Mutter vom Sofa. »Sie glaubt, dass ihr alle Türen offenstehen, nur weil sie hübsch ist.« In ihrer Stimme schwang Wut mit und Eifersucht, was mir das Gefühl gab, dass es etwas Großartiges sein müsse, auf sich allein gestellt zu sein.

»Sie denkt, sie wird die Welt erobern«, sagte sie. Doch ihre Eifersucht war nun von einem Hauch Wehmut durchdrungen. Sie hätte das auch über ein Mädchen in einem Märchen sagen können, das seinen Weg geht, sein Bündel an einem Holzstock festgezurrt.

Ich zog von Wohnung zu Wohnung, lebte mal bei Freundinnen, mal bei Fremden. Irgendjemand nahm mich nach San Francisco mit, und ich zog in ein auf europäische Art geführtes Hostel, wo man für einen Festbetrag eine bestimmte Anzahl von Nächten unterkommen konnte. Es befand sich in einem großen baufälligen Gebäude mit hohen Decken und süßlich schimmelnden Abflüssen. Die Küchenschränke waren voll mit Frühstücksflocken, solchen mit Zuckerglasur und solchen in Form süßer bunter Tiere oder Sterne. Für die Grundnahrungsmittel musste man einen Obolus entrichten. Drogen waren eigentlich nicht erlaubt, einige Leute brachten trotzdem welche mit, aber das hielt sich immer in Grenzen, und sie teilten sie mit allen. Der Betreiber des Hostels, ein Collegestudent mit weichem Bauch und einer gigantischen Mähne, hatte sogar einen Plattenspieler in einen der Gemeinschaftsräume gestellt, und abends saßen wir dort zusammen, rauchten Gras und hörten uns verspielte Elfenlieder über Freiheit und Liebe an. Diese Songs umgab die unbeschwerte Schönheit einer Sommernacht voller Glühwürmchen und wunderbarer Gerüche. Versteckt in ihnen war aber auch ein Gefühl von Krankheit, doch das hörten wir damals nicht.

Die ersten Tage war noch ein anderes Mädel hier, eine zierliche Fünfzehnjährige mit misstrauischen Augen und einer sexuellen Ausstrahlung, so roh und scharfkantig wie ihre Ellenbogen. Sie war mit ihrem Freund da, der schon Mitte dreißig war, die Art von Mann, der viel Aufhebens um seine Klamotten und sein Auftreten macht, obwohl er scheiße aussieht. Ich versuchte, mich mit ihr anzufreunden, aber sie tat so, als wäre das unter ihrer Würde, weil sie einen Freund hatte, der schon älter war und ihr Kleider kaufte. Sie war eigentlich nur freundlich zu mir, wenn sie mir ihre Kleider zeigte, die sie aus einer Stoffreisetasche zog und über ihren Arm legte. Während sie sie mit ihrer freien Hand glatt strich, erzählte sie mir, wo und wann ihr Don jedes dieser Kleider gekauft hatte. Ansonsten, etwa wenn wir mit den anderen zusammen in der Küche saßen, rollte sie mit den Augen, wenn ich etwas sagte. Die Jungs aber waren nett zu mir, für sie war es eine Freude, ein Mädchen um sich zu haben, das Single war. Selbst ihr deutlich älterer Freund war heimlich nett zu mir. Einmal sagte er zu mir, dass ich in zehn Jahren, wenn ich mir etwas Mühe gäbe, sehr schön sein könnte. Doch in zehn Jahren, dachte ich damals, werde ich alt sein und nichts anderes.

Dann zog eine Deutsche ins Hostel. Sie war alt, schon einunddreißig. Die Jungs waren völlig von ihr überwältigt. Ich konnte das sehen, bevor sie überhaupt etwas sagten. Als sie das erste Mal den Gemeinschaftsraum betrat, wirkten sie wie wachgerüttelt und benommen zugleich, so als wäre ihnen die schöne nächtliche Welt unserer Musik erschienen und würde ihnen den Kopf verdrehen. Als sie den Raum wieder verließ, sagten alle: »Sie ist so schön!«

Ich kapierte das nicht, für mich sah sie wie ein normales Mädchen aus, nur alt. Dann sagte jemand: »Sie hat mal als Model gearbeitet«, als würde das irgendwas erklären, und fügte hinzu: »Vor zehn Jahren oder so war sie mal richtig berühmt.«

Die allgemeine Verzückung wurde nur noch größer. Als sie das nächste Mal auftauchte, brach das Gespräch ab, und alle scheuten sich, es wieder aufzunehmen. Das fünfzehnjährige Mädchen versuchte es gar nicht erst. Sie saß nur da und rauchte und starrte sie an und wirkte dabei nicht einmal mehr misstrauisch, sondern so, als sähe sie hier etwas, das ganz genau so war, wie es sein sollten. Es machte ihr nicht einmal etwas aus, dass ihr Freund die Frau ansah, als wäre er in sie verliebt. Sie betrachtete das Model, als wäre es eine schimmernde Ansammlung von Kleidern und sie kurz davor, sie über ihren Arm zu drapieren und zu streicheln.

Jeden Tag erntete die Deutsche die gleiche Reaktion. Sie aß ihre Frühstücksflocken, wartete, bis die Toilette frei war, und rauchte manchmal eine mit uns vor der Stereoanlage. Wenn sie in die Küche kam, hatte sie ein Buch dabei: Was lese sie gerade? Ach, wirklich! Und was halte sie davon? Die deutsche Frau antwortete bedacht und freundlich, aber auch etwas steif, als müsse sie einen Test bestehen.

Ich verstand es immer noch nicht. Ich fand sie nicht schön, und es war mir egal, dass sie ein Model gewesen war. Wahrscheinlich ist das schwer zu glauben. Ich selbst kann es kaum glauben. Heute wissen alle, was Models für eine Bedeutung haben, alle wissen ganz genau, was Schönheit ist. Es ist kaum vorstellbar, dass ein junges Mädchen nicht erkennt, wie schön ein früheres Model mit perfekt geformten Gesichtszügen ist. Es war nicht so, dass mir Schönheit nichts bedeutete, ich konnte Schönheit genauso genießen wie alle anderen Menschen auch, doch hatte ich meine eigenen Vorstellungen davon, worin sie bestand. Für mich sah diese Frau nach nichts aus. Heute würde ich sie genauso anstarren wie die anderen. Doch damals war ich die einzige Person im Haus, die nicht auf ihre Erscheinung ansprang. Die paar Mal, die wir zu zweit in der Küche waren, machten wir Smalltalk, und ich hatte nicht den Eindruck, dass sie mir mehr Aufmerksamkeit schenkte als ich ihr.

Nach einer Woche kehrte ich dem Hostel den Rücken und zog zusammen mit einem Liebhaber, der seinen Lebensunterhalt mit dem Verteilen von Flyern verdiente, in eine Wohngemeinschaft. An einem Herbsttag ging ich die Straße entlang, ohne etwas zu tun zu haben, als die Deutsche plötzlich vor mir stand – so plötzlich, als wäre sie hinter irgendeiner Ecke hervorgesprungen.

»Oh!«, rief sie aus, »wie toll, dich zu sehen! Wie geht es dir? Ich habe mich schon gefragt, was aus dir geworden ist!«

Hinter ihrer Freundlichkeit verbarg sich etwas Wildes, ihr Gesichtsausdruck wirkte, als würde etwas in ihr aufeinanderprallen und dann zerbrechen, nur um erneut aufeinanderzuprallen. Ihre Stimme klang liebenswert, aber sie sah weder liebenswert aus noch aufmerksam noch so, als würde sie etwas darauf geben, irgendeinen Scheißtest zu bestehen.

Ich erzählte ihr von meinem Freund und dass wir zusammenlebten. »Das klingt wunderbar!«, sagte sie. »Ich habe jetzt eine eigene Wohnung, gar nicht weit von hier. Kommst du mich mal besuchen?« Doch als sie meinen Gesichtsausdruck sah, fügte sie hinzu: »Oder wir gehen jetzt einfach einen Kaffee trinken?« Ich stand nervös und sprachlos vor ihr. Sie runzelte die Stirn, schaute mich leicht prüfend an, und vielleicht fiel ihr schließlich auf, dass ich eigentlich noch ein Kind war. »Oder, wir können … ein Eis essen! Möchtest du ein Eis?«

»Schon«, sagte ich, »aber ich habe kein Geld.«

»Kein Problem«, sagte sie und ging bereits los, ohne sich umzuschauen, ob ich ihr folgte. »Ich lade dich ein.« Von der Seite wirkte ihr Blick glasig und hart. Zaghaft schloss ich zu ihr auf.

Wir müssen merkwürdig ausgesehen haben so nebeneinander. Ich war groß, aber sie war größer, und ihre Absätze machten sie noch größer. Ihr seidig weiches bordeauxrotes Kleid war einfach geschnitten und schmeichelte ihrem schnittigen, knochigen Körper. Sie trug glitzernde Ohrringe, Lidschatten, Lippenstift und Nagellack. Es war heiß, unter ihren Achseln war das Kleid feucht geworden, trotzdem verströmte sie eine glänzende Frische. Ich trug Turnschuhe, Jeans und ein T‑Shirt ohne BH. Meine Haare waren ungepflegt, und ich trug kein Make‑up. Deo hatte ich keines benutzt und konnte auch nicht oft ein Bad nehmen, es kann sogar sein, dass ich gerochen habe. Ihr schien nichts davon aufzufallen.

Sie führte mich zu einem sehr schicken teuren Lokal, über dessen kleinen weißen Tischen grün-weiß gestreifte Sonnenschirme ragten. Ein Jahr später wusste ich genug, um mich unwohl zu fühlen, würde ich, so wie ich damals aussah, in diesem Lokal sitzen. Doch damals war ich nur verwirrt. Wir mussten, um ein Eis zu essen, nicht hierherkommen. Ich starrte auf die Speisekarte, und zum ersten Mal in meinem Leben dämmerte mir, wie ungehobelt ich war. Wir bestellten unser Eis. Sie schaute ihrs gelangweilt an und begann es zu essen, als würde sie gar nichts schmecken.

Während wir aßen, trat ein Mann in Anzug zu uns an den Tisch und redete in einer fremden Sprache mit ihr. Seine Stimme war leise, und was er sagte, war kurz, dennoch wurde sie wütend. Sie zeigte ihre Wut nicht, ich konnte sie trotzdem wahrnehmen an der Spannung ihrer Kiefer- und Nackenmuskeln. Und dann in ihren Augen. Ihre Augen sprühten vor Wut, doch sie antwortete ihm mit einer so bitteren Freundlichkeit, die fast schon etwas von Verzweiflung hatte.

»Was hat er gesagt?«, fragte ich und dachte, dass es etwas sehr Obszönes gewesen sein musste.

Sie biss buchstäblich die Zähne zusammen und sagte: »Sie sind sehr schön.« In ihrem Gesicht flackerte ein hell lodernder Hass auf und erlosch dann wieder. Sie aß ihr Eis weiter.

Das verwirrte mich noch mehr; ich kannte viele Mädchen, die so taten, als wären sie entrüstet oder angeekelt, wenn Männer mit ihnen flirteten, doch es war klar, dass diese Frau ihre Gefühle nicht vortäuschte. Ich schaute sie an und fragte mich aufrichtig, warum Menschen sie für schön hielten und warum sie dieser Umstand wütend machte.

Obwohl ich es wissen wollte, fragte ich sie nicht danach. Unbeholfen unterhielten wir uns etwa eine halbe Stunde, dann standen wir auf. Als wir wieder auf der Straße waren, sagte sie, dass wir uns wiedersehen müssten – morgen. Ich könnte doch zu ihr kommen, zum Plattenhören? Wieder flackerte etwas in ihrem Gesicht auf, diesmal war es Bedürftigkeit, nicht Hass, doch war diese genauso stark, wie ihr Hass es gewesen war. Ich fühlte mich nicht wohl dabei und spürte, dass es ihr genauso ging, doch ihre Bedürftigkeit loderte weiter in ihrem Gesicht wie ein Trommeln, das dich in den Bann seines Rhythmus zieht und deine eigenen Gefühle verdrängt. Ich sagte ja, ich würde am Abend drauf bei ihr vorbeikommen, gegen acht.

Aber das tat ich nicht. Als ich meinem Freund von ihr erzählte, sagte ich ihm, dass ich sie merkwürdig fände. »Dann geh nicht hin«, sagte er. »Muss ich aber«, antwortete ich, »es wäre sonst gemein.« Doch ich saß mit meinem Freund in der Küche, aß Käsekuchen direkt aus der Verpackung und blieb vor seinem riesigen Schwarzweißfernseher hängen, bis mich eine große Trägheit überkam. Von dort war die laute Trommel des deutschen Models nur schwer zu hören. Ich stellte mir vor, wie ich mit ihr auf einem hübschen Kissen vor ihrer Stereoanlage säße. Überall lägen Schallplatten herum – wahrscheinlich hatte sie eine große Plattensammlung. Sie würde die Reihen mit ihren langen manikürten Händen durchsuchen und dumpf der Musik lauschen, als würde sie sie eigentlich gar nicht hören. Schon die Vorstellung machte mich müde und schwerfällig. Die grauen Figuren, die über den Bildschirm flimmerten, machten mich auch müde und schwerfällig, aber auf eine angenehme Weise. Als es acht war, dachte ich, ich bleibe nur noch zehn Minuten hier sitzen, dann gehe ich, es ist gerade so gemütlich. Um halb neun stellte ich mir vor, wie sie allein in ihrer Wohnung saß, durch die Platten ging und Bedürftigkeit und Hass unter ihrem bewegungslosen Gesicht brodelten. Natürlich würde sie noch auf mich warten. Um neun begriff ich, dass ich nicht mehr zu ihr aufbrechen würde. Es fühlte sich nicht gut an – als würde ich einen Menschen im Stich lassen, der krank war oder hungerte. Trotzdem ging ich nicht hin.

Etwa sechs Monate später sah ich sie auf der Straße wieder. Ich war besser angezogen, trug Plateauschuhe und hatte mein blondes Haar mit Strähnen aufgehellt. Vielleicht erkannte die Deutsche mich deshalb nicht. Vielleicht tat sie aber auch nur so, als würde sie mich nicht sehen, oder sah mich einfach nicht. Sie schien nichts zu sehen. Sie war allein unterwegs, die Arme um den Oberkörper geschlungen. Ihre Kleidung sah ungepflegt aus, sie passte ihr nicht mehr richtig, weil sie noch viel dünner geworden war. Ihr Blick war hohl, sie starrte angespannt vor sich hin, als liefe sie einen leeren Korridor entlang. Ich wollte sie aufhalten, wusste aber nicht, was ich sagen sollte.

Ich wusste, wie Einsamkeit aussah, hatte sie auch schon selbst gespürt. Aber ich hatte sie nie in einem so rohen Zustand gesehen oder gefühlt. Selbst heute, dreißig Jahre später, erinnere ich mich noch daran. Allerdings verwirrt es mich nicht mehr. Vielmehr kann ich nachvollziehen, dass ein Mensch vor Einsamkeit durchdrehen kann. Ich kann nachvollziehen, dass sie unbedingt mit mir reden wollte, weil ich die einzige Person im Hostel war, die ihre Erscheinung kaltließ. Aber es funktionierte nicht, weil sie nicht wusste, wie. Es war schon so viele Jahre her, dass sie sich ihren »Model«-Anzug übergestülpt hatte. Nun konnte sie ihn nicht mehr ablegen. Obwohl er sie einengte, ihr wehtat.

Das Lustige an der Geschichte ist, dass ich, ein Jahr nachdem ich sie getroffen hatte, selbst Model wurde.

»Vielleicht hat sie genau das in dir erkannt. Vielleicht wollte sie dich warnen.« Das waren Veronicas Worte, als ich ihr die Geschichte erzählte. Wir saßen an einem kleinen Tisch unter der gestreiften Markise eines Straßencafés, aßen Gelato und tranken Espresso. Es war das erste Mal, dass wir uns außerhalb des Büros trafen, und es fühlte sich komisch an. »Aber ich glaube, du hast gut daran getan, sie nicht zu besuchen. Es klingt, als wäre sie verrückt gewesen. Einen jungen Menschen derart aggressiv anzugehen …«

Ein Auto rollte heran und blieb mitten im Verkehr vor uns stehen. Aus dem Radio schallte Musik und trug eine samtweiche Stimme zu uns, voller Eleganz, abgesehen von ihren Schluckauf- und Glucksgeräuschen, die sie immer wieder hervorbrachte, wie ein Baby, das versucht zu sprechen. »She says I am the one«, sang die Stimme. Die Musik war eine dunkle Blase, in der der Sänger tanzte und zuckte. Aus dem Rücksitzfenster streckte jemand den Arm heraus und zeigte auf mich; eine Stimme rief: »You! You!«, und das Auto raste davon.

N