14,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Aufbau digital

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

»Eigensinnig und höchst originell, mit diesem Rhythmus und den besonderen Wendungen, die einen umhauen, wenn man es am wenigsten erwartet – reines Lesevergnügen!« Alice Munro. Endlich wieder auf Deutsch – das Kultbuch, das heute Vorbild für eine neue Generation von Autorinnen ist: Mary Gaitskills Storys sorgten in den achtziger Jahren für eine Sensation. Wie ein Komet schlug ihr Debüt in der New Yorker Literaturszene ein, so schonungslos ehrlich sind ihre Geschichten über die geheimsten Wünsche und Sehnsüchte ihrer Figuren. Ein faszinierender Einblick in die wahren Nachtseiten der Großstadt. Mit einem Nachwort von Kristen Roupenian, Autorin von »Cat Person«. »Mary Gaitskill bleibt das Maß aller Dinge.« The Guardian.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 369

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Über Mary Gaitskill

Mary Gaitskill, geboren 1955, wuchs in Detroit auf. Sie wurde von mehreren Schulen geworfen, von ihren Eltern verstoßen und landete schließlich in einer Nervenklinik. Im Alter von sechzehn Jahren ging sie nach New York, später nach Toronto, und verdiente ihr Geld als Striptease-Tänzerin, Blumenverkäuferin, Sekretärin, Modell und Buchhändlerin. Während ihres Studiums an der Universität von Michigan schrieb sie ihre ersten Erzählungen und wurde 1981 mit dem Avery Hopwood Award ausgezeichnet. Sie lebt in New York, Manhattan. Sie gehört bis heute zu den wagemutigsten und unkonventionellsten Stimmen der amerikanischen Literatur. Sie erhielt zahlreiche Auszeichnungen und war Finalistin für den National Book Award und den National Book Critics Circle.

Nikolaus Hansen, geboren 1951 in Hamburg, studierte Philosophie, Anglistik und Geschichte. Er war Verleger u. a. von Rogner & Bernhard, Rowohlt, des mareverlags und der Verlage Arche und Atrium. Heute ist er einer der Leiter des »Harbour Front Literaturfestivals«. Er übersetzte u. a. Joseph Conrad, Mary Gaitskill, Edward St Aubyn, Kamila Shamsie, Willy Vlautin, Salvatore Scibona, Robert Stone und Greil Marcus.

Kristen Roupenian, Jahrgang 1982, studierte afrikanische Literatur in Harvard und hat als freie Journalistin gearbeitet. Ihre Kurzgeschichte »Cat Person«, im November 2017 im »New Yorker« veröffentlicht, wurde zur viralen Sensation und gilt als eine der meistgelesenen Stories aller Zeiten. Der Erzählungsband »Cat Person« ist ihr Debüt und erschien zeitgleich in 23 Ländern.

Informationen zum Buch

»Eigensinnig und höchst originell, mit diesem Rhythmus und den besonderen Wendungen, die einen umhauen, wenn man es am wenigsten erwartet – reines Lesevergnügen!« Alice Munro.

Endlich wieder auf Deutsch – das Kultbuch, das heute Vorbild für eine neue Generation von Autorinnen ist: Mary Gaitskills Storys sorgten in den achtziger Jahren für eine Sensation. Wie ein Komet schlug ihr Debüt in der New Yorker Literaturszene ein, so schonungslos ehrlich sind ihre Geschichten über die geheimsten Wünsche und Sehnsüchte ihrer Figuren. Ein faszinierender Einblick in die wahren Nachtseiten der Großstadt.

»Mary Gaitskill bleibt das Maß aller Dinge.« The Guardian.

Mit einem Nachwort von Kristen Roupenian, Autorin von »Cat Person«.

ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE

Einmal im Monat informieren wir Sie über

die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:

https://www.facebook.com/aufbau.verlag

Registrieren Sie sich jetzt unter:

http://www.aufbau-verlag.de/newsletter

Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir

jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!

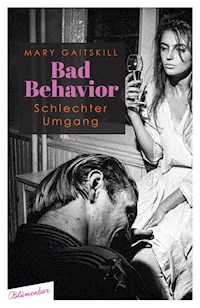

Mary Gaitskill

Bad Behavior

Schlechter Umgang

Storys

Aus dem Amerikanischen von Nikolaus Hansen

Mit einem Nachwort von Kristen Roupenian

Inhaltsübersicht

Über Mary Gaitskill

Informationen zum Buch

Newsletter

Daisys Valentinsgruß

Ein romantisches Wochenende

Was Nettes

Eine Affäre, Director’s Cut

Verbindung

Versuchen zu sein

Sekretärin

Andere Faktoren

Paradies

Nachwort

Impressum

… die Konventionen verbinden sich alle,damit diese Festungwie ein Zuhause erscheintund wir nicht sehen müssen, wo wir sind,in einem verwunschenen Wald,Kinder, die Angst haben vor der Nachtund nie brav oder glücklich waren.

W.H. Auden, »1.September 1939«

Daisys Valentinsgruß

Joey spürte, dass seine Romanze mit Daisy möglicherweise sein Leben ruinieren würde, aber das hielt ihn nicht zurück. Im Gegenteil, er fand sogar Gefallen an der Vorstellung. Es war lange her, seit er zum letzten Mal das Gefühl gehabt hatte, es drohe mit seinem Leben weiter bergab zu gehen, und der Gedanke, dass so etwas immer noch möglich war, machte ihm Spaß.

Er arbeitete mit Daisy im Büro eines heruntergekommenen Buchantiquariats an der Lower East Side von Manhattan. Das Büro befand sich in einer abgeteilten gefliesten Ecke, auf der einen Seite begrenzt durch düstere graue Metallregale voll mit Büchern, auf der anderen von einer schmutzigen Wand, an der dicht über dem Boden weiße Rohre entlangliefen. Überall standen braune Kartons mit Büchern herum; Papier, Aschenbecher, Styroporbecher, zerbrochene Stühle waren im Raum verstreut, und zwischen alldem flitzte hin und wieder eine Maus herum. In der Nähe des Büros irrten Kunden umher auf der Suche nach dem Ausgang. Daisy, die dem angrenzenden Gang am nächsten saß, verließ ständig ihren Schreibtisch, um verwirrten alten Männern mit verschwitzten Gesichtern und schiefen Brillen aufs Freundlichste zu helfen.

Joeys Schreibtisch war in diagonaler Luftlinie nur ungefähr einen Meter von Daisys entfernt, und wenn er von seinem Platz zum Wasserspender ging, starrte er sie an und seufzte und rasselte mit der Erkennungsmarke, die er als Epileptiker um den Hals trug. Wenn er wieder an seinem Schreibtisch saß, beschoss er sie mit Schnipsgummis. In der Regel reagierte sie erst auf seine Aktivitäten, wenn ihre Schreibmaschine von roten Gummischnörkeln eingerahmt war. Dann sah sie auf, lächelte ihr sanftes, umnebeltes Lächeln und fuhr fort, mit langsamen, langfingrigen Bewegungen Papiere zu ordnen.

Er hatte Daisy fast ein Jahr lang beobachtet, ehe er einen ersten Annäherungsversuch wagte. Er lebte seit acht Jahren mit Diane zusammen und hatte nicht die Absicht, an dieser außerordentlich stabilen Situation etwas zu verändern. Außerdem liebte er Diane. Sie waren in ihren gemeinsamen acht Jahren so gut miteinander ausgekommen, dass man mittlerweile beinahe von einer Art System reden konnte, das zwischen ihnen bestand.

Er hatte Diane am Bennington kennengelernt. Er war damals beeindruckt gewesen von dem Ansehen, das sie im Kunstseminar genoss, von der Qualität des LSD, das sie verkaufte, und von ihrer groben Art. Sie war eine große, schöne Frau von dreiunddreißig Jahren mit straffen, zurückgezogenen Schultern, und sie war so verbissen, dass ihre Muskeln unter ständiger Anspannung standen. Infolgedessen war sie sehr muskulös, obwohl sie den ganzen Tag nichts anderes tat, als im Loft herumzuhängen und Drogen zu nehmen. Er sorgte für ihren Lebensunterhalt, indem er im Antiquariat als Buchhalter arbeitete und sich als Drogenhändler betätigte. Sie steuerte ihre Sozialhilfe bei, die sie als staatlich anerkannte Geistesgestörte von den Behörden bekam.

Dreieinhalb Tage in der Woche waren sie auf Dexedrin. Seit sie zusammen waren, hielten sie mit einer geradezu religiösen Unbeirrbarkeit an diesem Ritual fest. Am Donnerstagmorgen, Joeys erstem Arbeitstag, fingen sie damit an. Joey war den ganzen Tag im Antiquariat, und wenn er nach Hause kam, arbeitete er an seinen Projekten. Er nahm seinen Computer auseinander und verteilte dessen Innenleben in kleinen grauen Klumpen über den Fußboden. Er hockte auf der Erde und spielte stundenlang mit den Teilen, ehe er sie wieder zusammensetzte. Er machte auch andere Sachen. Einmal knipste er eine Serie Blau-Weiß-Fotos von dem Kuhskelett, das in ihrem Wohnzimmer stand. Er nahm Bänder mit Geräuschen auf, von denen er fand, dass sie sich zusammen hübsch anhörten. Er programmierte den Computer. Manchmal holte er einfach sein Blechspielzeug aus der Kiste, ließ die Aufziehfiguren herumlaufen und hörte dabei Platten. Früher hatte Diane an ihren großen klecksigen Bildern gearbeitet. Dann waren spätestens am Sonntag Wachspapier, Acrylfarbe und Wasser am Boden des Lofts zu einer zähen tiefroten Pampe vermischt. Sie hatte viele Monate an einem Bild gemalt, um es dann zu zerstören. Mittlerweile malte sie überhaupt nicht mehr. Stattdessen nutzte sie ihre Wachzeiten, um fernzusehen, mit den Hunden vor die Tür zu gehen oder am Computer Biorhythmustabellen zu erstellen.

Wenn Joey am Sonntag von der Arbeit nach Hause kam, hatte er Ringe unter den Augen, und seine Sehnen standen eigenartig hervor. Diane hatte in zwei gleichen Schüsseln, einem Geschenk ihrer Großmutter, kleine Salate vorbereitet. Sie waren jedes Mal garniert mit dünnen eingeschlitzten Scheiben frischer Radieschen. Sie aßen den Salat und schliefen bis zum Montagabend. Dann bestellte Diane beim japanischen Imbiss an der Ecke Sushi, das sie auf einem langen Holzschneidebrett anrichtete. Sie würzten es mit Salz und Zitrone und aßen es mit den Fingern. Manchmal kamen Leute, um Drogen zu kaufen, und sie spielten ihnen Platten vor und plauderten mit ihnen. Dann schliefen sie wieder. Bis zum Donnerstagmorgen hatten sie sich erholt und waren fit, um bis Sonntag durchgehend wach zu bleiben.

Ungefähr einmal im Monat schliefen sie miteinander. Es dauerte nie sehr lange, denn sie fanden es beide eintönig, und Diane ekelte sich vor den meisten Dingen, die man sich einfallen lassen konnte, um es in die Länge zu ziehen. Als Joey jedoch anfing, sich in seinen Gedanken mit Daisy zu beschäftigen, stellte er seine sinnlichen Vorstöße bei Diane gänzlich ein, was diese ihm verübelte.

Sie verübelte ihm auch andere Dinge. Sie ärgerte sich über sein Blechspielzeug und trat danach, wenn er es auf dem Boden liegen ließ. Sie verabscheute die tiefgefrorenen Nussbrötchen, die er mittwochmorgens aß. Sie beklagte sich darüber, wie grässlich sie aussähen, aß sie dann aber zur Hälfte selbst.

Auch Daisy teilte ihr Leben mit einem anderen, aber sie lief im Antiquariat herum und plapperte über ihre Seitensprünge, als hätte sie nichts anderes zu erzählen. Er genoss es, zu beobachten, wie sie in ihren weißen Turnschuhen von Schreibtisch zu Schreibtisch trippelte und wie sich bei jedem kleinen Schritt die Jeans zwischen ihren dünnen Schenkeln weich aneinanderrieb. Sie musste unbedingt wissen, was Evelyn und Ariel und alle anderen in ihrer Umgebung davon hielten, dass Soundso nicht anrief, obwohl er es versprochen hatte. Als Nächstes wollte sie wissen, wie sie es fänden, wenn sie ihn anriefe und ihn beschimpfte. Oder etwas in der Art. Ihr Vorgesetzter, Tommy, duldete sie, weil er zu dem Typ schwuler Männer gehörte, die es liebten, sich die romantischen Probleme von Mädchen erzählen zu lassen. Er missbilligte es, dass sie hinter dem Rücken ihres Freundes fremdging, aber er genoss jede Gelegenheit, den moralischen Zeigefinger zu erheben, wenn wieder irgendein neuer Mann sie in den Schmutz zog, wie sie es ausdrückte. Daisy pflegte dann zu sagen: »Tommy, ich tue alles, damit er mich verlässt. Aber er geht nicht. Ich kann nichts machen.«

Einmal bekam Joey mit, wie Tommy einem anderen Abteilungsleiter gestand, Daisy sei eine miserable Arbeiterin. »Aber sie ist ein sehr besonderer Fall«, sagte Tommy. »Ich würde sie unter keinen Umständen rauswerfen. Was soll sie sonst anfangen?«

Joey befiel ein Gefühl skeptischer Zuneigung. War es möglich, dass sie tatsächlich weniger auf dem Kasten hatte als die anderen Penner im Schreibbüro? Alle waren sie miserable Arbeiter, abgesehen von Evelyn. Evelyn war das einzige andere weibliche Wesen in der Abteilung. Sie war eine energische Frau mit kantigem Kinn, und sie konnte achtzig Wörter in der Minute tippen. Sie trug enge Jeans und Cowboyhemden und malte sich die Augen dick mit Eyeliner an, der sich in Kügelchen in den Augenwinkeln sammelte. Das strähnige blonde Haar hing ihr ins Gesicht und gab ihr ein brutales und maskenhaftes Aussehen. Auf ihrem Schreibtisch stand eine Sammlung von Büchern über diverse Massenmörder, deren persönliche Lebensläufe sie in allen Einzelheiten wiedergeben konnte.

Die anderen drei Bürokräfte waren fette, griesgrämige Homosexuelle, die an ihren Schreibtischen saßen, tütenweise Kekse futterten und jammerten. Sie arbeiteten schon seit Jahren in dem Antiquariat und redeten alle sehnsuchtsvoll davon, »endlich wegzukommen«. Ariel war am längsten dort. Er war eins achtundachtzig groß, rollte geziert mit seinen runden Schultern und hatte breite Hüften und handfeste fleischige Brüste, die ihm peinlich waren. Er hatte einen kleinen Kopf, eine lange, knollige Nase und große braune Augen, die mal lieb und aufrichtig, mal hilflos und verzweifelt schauten, ansonsten aber erschreckend ausdruckslos waren. Dank seiner Fertigkeiten am E-Piano hatte er in Punk-Rock-Kreisen eine kurze Phase der Bekanntheit genossen. Er sprach von seinen vergangenen Erfolgen mit sanfter, wehmutsvoller Stimme und zeigte den Leuten Bilder, auf denen er ganz in Schwarz mit einer geschwungenen Sonnenbrille zu sehen war. Er war furchtbar empfindlich, und Tommy nutzte das, um sich über ihn lustig zu machen. »Ariel ist die geistige Kraft des Schreibbüros«, krächzte Tommy, während er Papierstapel trug. »Wenn es einen von euch nach Inspiration verlangt, braucht ihr nur Ariel anzusehen.«

»Bitte, Tom, ich fange gleich an zu heulen«, antwortete Ariel mit Grabesstimme.

»Das genau ist es, wovon ich rede!«, kreischte Tommy.

Als Joey anfing, sich für Daisy zu interessieren, hatte er sich zunächst gefragt, warum diese entzückende junge Frau ausgerechnet in einem schmutzigen, heruntergekommenen Laden zwischen lauter frustrierten Homosexuellen arbeitete. Im Laufe der Zeit erschien ihm das jedoch immer weniger unpassend. Sie fühlte sich wohl im Schreibbüro. Es machte ihr Spaß, den Jungs zuzuhören, wenn sie von ihren Abenteuern in irgendwelchen Lederbars erzählten, wo sich die Männer in offenen Holzkabuffs einen blasen ließen oder ihre Kumpel anpissten. Sie erzählte Witze über Helen Keller und Sex. Sie redete von ihrem Freund und ihrer Malerei. Andauernd hockte sie an Evelyns Schreibtisch, und die beiden flüsterten und kicherten über irgendwas, oder sie blätterte in alten Ausgaben von Evelyns Magazin True Detective. Sie trug T-Shirts mit Comicfiguren und Hosen in leuchtenden Farben. Ihr braunes Haar fiel in zwei sanften Kurven, die oberhalb ihrer hohen Wangenknochen endeten. Beim Gehen hielt sie die Schultern durchgedrückt und den langen Hals geschäftig in die Höhe gereckt wie eine Ente, während sich Hüften und Taille fließend und geschmeidig bewegten.

Die heterosexuellen Männer kamen oft an ihren Schreibtisch und erzählten von ihren Gedichten oder ihren politischen Vorstellungen, während sie zu ihnen aufsah und nickte. Sogar die schwulen Männer produzierten sich in ihrer Gegenwart. Tommy wurde nicht müde, ihr zu versichern, dass ihr Prinz schon hinter der nächsten Ecke auf sie wartete. »Ich spüre es, Daisy«, sagte er dann jauchzend. »Du bist auf Kollisionskurs mit Mr. Traumhaft.«

»Meinst du wirklich, Tom?«

»Ganz eindeutig! Bist du gar nicht aufgeregt?«

Dann stand Ariel von seinem Schreibtisch auf und schlurfte hinüber zu ihr. Er knickte in Hüfthöhe ein, beugte sich vor und legte seine riesigen fleischigen Arme um ihre Schultern. Joey sah, wie ihre kleine weiße Hand an der Seite seines mächtigen Körpers auftauchte und ihn geduldig tätschelte.

Und als würde ihr die Rolle als Liebling der Kellerbelegschaft nicht genügen, benahm sie sich auch noch besonders freundlich gegenüber hilflosen, ekelhaften Menschen. Von Zeit zu Zeit kam eine wunderliche alte Frau in den Laden und stellte ihre Freundlichkeit auf die Probe. Die Frau war mindestens sechzig und hatte stets eine dicke Schicht oranges Make-up auf dem Gesicht. Sie kaufte fürchterliche Bestseller und Selbsthilfebücher mit düster roten Umschlägen. Sie stand halbe Stunden lang an Daisys Schreibtisch und erzählte von ihren Depressionen. Daisy stellte ihre Schreibmaschine aus und wandte sich, das Kinn in die Hand gestützt, der Frau zu. Sie lauschte mit ernster Miene, nickte bisweilen zustimmend, ließ sich von der Frau kleine Tüten mit Lutschbonbons schenken und auf die Wange küssen. Alle machten rüde Bemerkungen über Daisy und »diese bescheuerte alte Schachtel«. Aber Daisy blieb höflich und hilfsbereit gegenüber der elenden Kreatur, auch wenn sie oft Witze über sie machte, nachdem sie gegangen war.

Joey malte sich nicht aus, mit Daisy zu schlafen, jedenfalls nicht in allen Einzelheiten. Ihn beschäftigte eher die Vorstellung, ihr nah zu sein, sie zu beschützen. Man sah ihr an, wie verwirrt sie war. Überall suchte sie nach Antworten, suchte nach jemandem, der ihr sagen konnte, was sie denken sollte. »Ich will nur wissen, was du davon hältst«, pflegte sie zu sagen.

Es gab einen Kunden, den sie den »Antwort-Mann« nannte, weil er behauptete, mit der Methode des »unbewussten Schreibens« die Zukunft vorhersagen zu können. Er war ein attraktiver älterer Herr, der teure Anzüge trug und aussah, als hätte er mindestens ein Gesichtslifting hinter sich. Er kam schon seit Jahren in den Laden. Jedes Mal, wenn er auftauchte, führte ihn Daisy in eine Ecke und stellte ihm Fragen, und er kritzelte mit dünner roter Tinte irgendwelche Antworten auf ein Blatt und reichte es ihr mit einem anmaßenden, schrecklich persönlichen Blick. Sie reagierte entweder betroffen oder erfreut. Später rannte sie herum und erzählte, was er gesagt hatte, und sie versuchte, das rote Gekritzel auf dem Geschäftsbriefbogen des Ladens zu entziffern. »Er sagt, mit meiner Malerei werde ich in anderthalb Jahren erste Erfolge haben.« »Er sagt, dass in meiner Umgebung keine lohnenden Männer sind und dass sich daran einstweilen auch nichts ändern wird.« »Er sagt, David wird nächsten Monat ausziehen.«

»Du nimmst den Quatsch doch nicht ernst, oder?«, fragte Joey.

»Nein, nicht wirklich«, sagte sie. »Aber es ist interessant.« Sie ging zurück an ihren Schreibtisch, stopfte die Blätter in die Schublade und fing an zu tippen – mit glühendem und erhobenem Gesicht, denn jemand, der möglicherweise verrückt war, hatte ihr prophezeit, dass sie am Ende Erfolg haben würde.

Er fing an, zu Hause an sie zu denken. Er stellte sich ihren Körper vor, der sich an ihn schmiegte, er stellte sich vor, wie er den Arm um sie legte. Er stellte sie sich in einem weißen Kimono vor, wie sie hinter einem Fächer hervorschaute, wie sich ihr Augen-Make-up kräuselte, wenn sie lächelte. Diane wurde misstrauisch.

»Du bist tausend Meilen weit weg«, sagte sie über den sonntäglichen Salat hinweg. »Was ist los?«

»Ich bin in Gedanken.« Sein Tonfall machte deutlich, dass ihr Klagen nichts bewirken würde, und sie wurde ängstlich und wütend. Sie sagte nichts, und genau das hatte er erreichen wollen.

An jenem Abend ging er nicht zusammen mit ihr ins Bett, obwohl er erschöpft war. Er lief im Loft herum, schlug mit Dianes Reitpeitsche auf die Möbel ein, ärgerte die Katzen, so dass sie mit entnervtem Blick und gesträubten Schwänzen durch den Raum jagten. Seine Augen lagen trocken in den Höhlen. Sein Rücken schmerzte und verkrampfte sich zu festen Knoten, weil er seit drei Tagen nicht geschlafen hatte.

Er fing an, Dinge zu tun, die Daisys Aufmerksamkeit erregen sollten. Er erzählte Witze. Er klatschte sich Eau de Toilette ins Gesicht. Er trug rote Hosen und ein Messer mit Scheide im Gürtel. Er machte Spagat und Handstand. Er erzählte von seinen aktiven Theaterzeiten am Bennington College und von seinen Seminaren bei André Gregory. Beiläufig erwähnte er, dass er einmal einen Karatekurs gemacht hatte, und schlug ein Loch in eine Bücherkiste. Sie sagte: »Joey hat einfach alles gemacht!« In ihrer Stimme lag ein triumphierendes Vibrato.

Lange sah er sie einfach nur an. Das allein machte ihn so glücklich, dass er sich fürchtete, etwas anderes zu versuchen. Vielleicht war es besser, ihr flügelgleiches Schattenbild in der Erinnerung zu verwahren, als das Mädchen aus Fleisch und Blut zu berühren und zu verlieren.

Er beschloss, ihr zum Valentinstag eine Karte zu schenken.

Tagelang suchte er nach der passenden Valentinsidee. Er fand, was er brauchte, in einem alten illustrierten Kinderbuch. Es war eine blasse Tuschzeichnung mit drei roten Mohnblumen, die einsam auf einem Feld mit rosa Klee und ein paar artigen kleinen Kräutern standen. Eine honiggoldene Biene mit träumerisch gesenkten Lidern kletterte einen Stengel hinauf. Ein flaschengrüner Grashüpfer flog mit wonnevoll geschlossenen Augen durch einen tuffigen, blassblauen Himmel, und seine behaarten Vorderbeine baumelten sinnlos herunter, während die Hinterbeine jubilierend in der Luft strampelten. Es war ein wirres, aufgeregtes kleines Bild. Keine der Farben stimmte. Es erinnerte ihn an das Paradies.

Er riss es aus dem Buch und legte ein Seidenpapier darüber, so dass die Szenerie, schemenhaft reduziert hinter dem gelblichen Schleier, etwas Entrücktes und Geheimnisvolles bekam. An den unteren Rand malte er mit unförmigen Linien und in willkürlich unterschiedlichen Größen fünf Herzen. Er kolorierte sie rot. Darunter schrieb er: »Voici le temps des assassins.«

Er nahm die Karte einige Tage vor und nach dem Valentinstag mit zur Arbeit. Wieder und wieder beschloss er, sie ihr zu geben, und jedes Mal überlegte er es sich anders. Täglich betrachtete er die Karte und fragte sich, ob sie auch gut genug sei. Nachdem er entschieden hatte, sie sei vollkommen, überlegte er, ob es vielleicht besser sei, sie in seiner Schreibtischschublade zurückzuhalten, so dass nur er allein wusste, dass es diese Karte für sie gab.

Schließlich sagte er: »Ich habe ein Valentinsgeschenk für dich.«

Schwatzend tippelte sie um seinen Schreibtisch herum und lächelte gierig. »Wo ist es?«

»In meiner Schublade. Ich will es dir noch nicht geben.«

»Warum nicht? Valentinstag war vor einer Woche. Kann ich es nicht jetzt haben?« Sie legte ihm die Finger wie sanfte Klauen auf die Schulter. »Gib es mir jetzt.«

Als er es ihr gab, umarmte sie ihn und drückte ihn an sich. Er kicherte und legte seinen Arm um sie. Traurig entließ er das Schattenbild seiner Gefangenen in die Freiheit.

An jenem Abend war er unfähig, seinen Spinatsalat zu essen: das Radieschen, das heiter in Rot und Weiß leuchtete, war eine unwirksame Versuchung. Diane saß ihm gegenüber und ließ mit steinerner Miene den Unterkiefer kreisen. Sie saß kerzengerade, und ihr Hals war so verspannt, dass es ihr schwerfallen musste, etwas hinunterzuschlucken. Er stocherte in dem Salat und wendete die makellosen Blätter von einer Seite auf die andere. Er starrte an Diane vorbei ins Leere und seufzte, und seine trockenen Augen brannten in ihren Höhlen.

»Du siehst aus wie ein Vollidiot«, sagte sie.

»Das bin ich.«

Am nächsten Tag lud er Daisy zum Mittagessen in ein Restaurant ein, obwohl er keinen Hunger hatte. Er bestellte einen Salat, der ihm in einer beigen Plastikschüssel serviert wurde. Blasse Karottenschnitzel und Radieschenscheiben leuchteten ihm vorwurfsvoll entgegen. Er sah darüber hinweg. Er beobachtete, wie Daisy ihre kalten grünen und weißen Nudeln aß. Sie waren geringelt und glänzten von Öl, und dazwischen schimmerten glitschige Fleisch- und Gemüsestücke. Daisy angelte gelassen nach den Nudeln, die sie zu Happen von je drei Ringellöckchen aufspießte.

»Du kannst dir nicht vorstellen, wie wunderbar das für mich ist«, sagte er. »Ich beobachte dich schon so lange.«

Sie lächelte ein wenig unsicher, wie er fand.

»Du bist so sanft und weich. Du bist wie eine zarte weiße Blüte.«

»Nein, bin ich nicht.«

»Ich weiß, dass du es wahrscheinlich nicht bist. Aber du wirkst so, und das genügt mir.«

»Was ist mit Diane?«

»Ich werde Diane verlassen.«

Sie legte die Gabel hin und starrte ihn an. Sie kaute ernst und liebevoll vor sich hin. Er lächelte sie an.

Sie schluckte, ein hübsches, ein vollendetes Schlucken. »Du darfst Diane nicht verlassen«, sagte sie.

»Warum nicht? Ich liebe dich.«

»Oje«, sagte sie. »Die Sache gerät außer Kontrolle. Warum isst du deinen Salat nicht?«

»Ich kann nicht. Ich stehe unter Mitteln.«

»Du stehst unter was?«

Er zwang sich, die blassen Blätter und Karottenschnitzel zu essen.

Sie verließen das Restaurant und gingen um den Block. Daisy stemmte den Kopf gegen den steifen Wind; ihr kurzer grauer Mantel blähte sich hinter ihr wie ein Segel. Er hielt ihre behandschuhte Hand. »Ich liebe dich«, sagte er. »Alles andere interessiert mich nicht. Ich möchte meinen Schutzmantel über dich werfen.«

»Wir setzen uns hier ein bisschen hin«, sagte sie. Sie setzte sich auf einen Mauervorsprung vor einem Wohnhaus, einer Impression von gelben Ziegeln und grauem Rauchglas, hinter der die traurige Silhouette eines Pförtners zu erkennen war. Er setzte sich dicht neben sie und hielt ihre Hand.

»Ich muss dir ein paar Sachen über mich erzählen«, sagte sie. »Ich kann mit Bewunderung nicht gut umgehen.«

»Es interessiert mich nicht, ob du damit gut oder schlecht umgehen kannst. Sie ist einfach da.«

»Aber macht es dich nicht unglücklich, wenn ich sie nicht erwidere?«

»Ich glaube, ich wäre enttäuscht. Aber mir bleibt die Freude, sie für dich zu empfinden. Sie muss nicht erwidert werden.« Am liebsten hätte er ihren Kopf zwischen die Hände genommen und zugedrückt.

Sie sah ihn unverwandt an. »Das habe ich kürzlich auch zu jemandem gesagt«, sagte sie. »Meinst du, das ist irgendwie ein Trend?«

Der Wind wehte ihren Pony beiseite und legte ihre blasse Stirn frei. Er gab ihr einen Kuss auf die überraschende Blöße. Sie ließ den Kopf auf seine Schulter sinken.

Eine alte Frau in einem rosa Mantel mit einer bestürzend üppigen Blume aus Pailletten am Kragen beobachtete sie und lächelte. Ihr weißes Gesicht war voller Runzeln und rosa Schminke, und unter dieser Last schien ihr das Lächeln nicht leichtzufallen. Sie saß auf der kurzen Ziegelmauer ungefähr einen halben Meter von ihnen entfernt.

»Ich drücke mich nicht klar aus«, sagte Daisy. Sie hob den Kopf und sah ihn aus großen, besorgten Augen an. »Wenn du nett zu mir bist, werde ich dich vielleicht unglücklich machen. Das ist mir schon mit anderen Menschen passiert.«

»Du kannst mich nicht unglücklich machen.«

»Ich bin nur nett zu Leuten, die vor allem fies zu mir sind. Irgendwann hat mir mal jemand gesagt, ich soll von dem und dem die Finger lassen, weil er Mädchen verprügelt. Es hieß, er habe seiner Freundin den Kiefer gebrochen.«

Sie machte eine Pause, um, wie er vermutete, dem Gesagten mehr Nachdruck zu verleihen. Die alte Dame sah mittlerweile etwas niedergeschlagen aus.

»Und schon fing ich an, wie eine Irre mit ihm zu flirten. Das ist doch krank, findest du nicht?«

»Was ist passiert?«, fragte Joey interessiert.

»Nichts. Er kam in die Klapsmühle, bevor irgendwas passieren konnte. Aber ist das nicht fürchterlich? Ich wollte tatsächlich, dass dieser Dreckskerl mich schlägt.« Wieder machte sie eine Pause. »Findest du das nicht widerlich?«

»Oh, ich weiß nicht.«

Die alte Dame erhob sich langsam und mit gesenktem Kopf und ging mit steifen, schmerzenden Schritten davon. Ihr Mantel wurde aufgeweht; ihre blauädrigen Beine waren auf eine sonderbare Weise schön.

Daisy drehte den Kopf, um ihr nachzusehen. »Siehst du«, sagte sie. »Sie findet es widerlich, auch wenn es dir egal ist. Wir haben ihr den Tag verdorben.«

Jeden Tag nach der Arbeit begleitete er Daisy zu einer Straßenecke zwei Blocks von ihrer Wohnung entfernt, damit er ihrem Freund David nicht begegnete. An der Ecke war eine Drogerie mit bunten Parfumflaschen im Fenster, die sich in faustgroßen Nestern aus Krepppapier aneinanderdrängten. Der Drogist, ein Mann mittleren Alters mit dickem Bauch und einem niedergeschlagenen Ausdruck im Gesicht, stand in der Tür und sah zu, wie sie sich verabschiedeten. Auf der Straße herrschte reger Verkehr, und Menschen hetzten vorbei, starrten in unterschiedliche Richtungen, hielten Pakete, Aktentaschen und riesige laute Radios umklammert, und in ihren Mienen spiegelten sich Konzentration und Leere. Daisy war stumm und empfindlich wie der Schwanz einer Katze, ihr flauschiger Handschuh lag in Joeys Hand, ihr Blick suchte unruhig die Straße nach David ab. Sie verabschiedete sich mehrmals, aber jedes Mal, wenn sie sich abwandte, um die Straße zu überqueren, hielt er sie am Mantelaufschlag zurück. Nachdem er sie zum zweiten Mal festgehalten hatte, seufzte sie und senkte den Blick, um dann ihre Taschen nach ausgedienten Papierfetzen zu durchsuchen, die sie in schneeflockengroße Schnipsel zerriss und wie sinnlose Nachrichten in den überquellenden Blechpapierkorb unter der Straßenlaterne rieseln ließ, als könnte sie, da sie ohnehin hier an der Straßenecke festsaß, die Zeit ebenso gut mit etwas Sinnvollem nutzen, zum Beispiel ihre Taschen aufzuräumen.

An jenem Tag blieb er, nachdem er sie schließlich hatte gehen lassen, noch einen Augenblick stehen und beobachtete, wie sie über die Straße trippelte und sich ihren Weg durch den fürchterlichen Strom der Menschen bahnte. Er ging einen halben Block weit zu einem Süßwarenladen mit einem orangen Neonleuchtschild und kaufte ein paar weiße Tüten Weingummi. Dann rief er ein Taxi und ließ sich nach Hause kutschieren wie ein Pascha. Er ignorierte den bitteren Blick, mit dem Diane ihn verfolgte, als er durch den Wohnraum ging, und schloss sich mit seinem Weingummi im Schlafzimmer ein.

Er stellte sich vor, dass er Daisy retten würde. Sie würde mit dem für sie typischen unbekümmerten, unkonzentrierten Gesichtsausdruck über die Straße gehen. Ein Auto würde um die unter Müllbergen begrabene Ecke brausen, sie würde in seiner Spur wie angewurzelt stehen bleiben, auf ihrem bleichen Gesicht die blanke Hilflosigkeit eines ängstlich kauernden Kaninchens. Aus dem Nichts würde er herbeispringen, sie mit einem Arm forttragen, sie und sich auf den Fußweg schleudern, in Sicherheit, ihren Kopf auf seinen Arm gebettet. Oder sie würde von einem gewalttätigen Teenager angesprochen, der sie packen und gegen eine Mauer drängen würde. Plötzlich würde er angreifen. Die Beine des Punk würden hilflos durch die Gegend schlackern, während Joey ihn gegen eine bröckelige Ziegelmauer schleudern würde. »Wenn du ihr was antust, werde …«

Er seufzte selig und futterte noch eine Pille und eine Handvoll Weingummi.

»Meine Mutter hat mich nie verstanden, und sie konnte mir nicht helfen«, sagte er. »Sie dachte, sie würde das Richtige tun.«

»Es klingt, als sei sie die reinste Hexe gewesen«, sagte Daisy.

»O nein. Sie hat getan, was sie konnte, wenn man die Umstände berücksichtigt. Immerhin hat sie begriffen, dass ich sie an Intelligenz bei Weitem übertreffe.«

»Warum hat sie es dann zugelassen, dass ihr Freund dich verprügelt?«

»Er hat mich nicht verprügelt. Er war einfach ein Fettwanst, der es scharf fand, einen Zwölfjährigen in den Schwitzkasten zu nehmen und ihn dann zu fragen, wie er sich fühlt.«

»Er hat dich verprügelt.«

Sie saßen in einer kleinen, düsteren Bar. Fußboden und Tische waren aus altem, knarrendem Holz, und in einer Wand war ein halbmondförmiges Fenster mit dunkel getönter Scheibe. Die Tische waren von Messern zerritzt, die Pommes frites waren groß und schlaff. Die Kellnerinnen mit ihren plumpen kleinen Händen bewegten sich wie Dinosaurier, und sie hatten lilarote Adern an den Beinen, obwohl sie noch ziemlich jung waren. Immerhin waren sie freundlich und sahen einem offen ins Gesicht.

Daisy und Joey kamen zum Mittagessen hierher und verkrochen sich in die tiefen Sitzecken mit den hohen Rückwänden. Joey aß nichts, und inzwischen kannte Daisy den Grund dafür. Er trank und beobachtete, wie sie mit maßvollen Bissen ihren Hamburger verzehrte.

»Ich begreife noch immer nicht, warum sie dieses widerliche Schwein geheiratet hat. Ich habe sie gefragt, und sie hat gesagt, ›weil er mir ein Gefühl von Stabilität und Sicherheit gibt‹.«

»Ich finde, das klingt nicht sehr nach Stabilität.«

»Ich nehme an, im Vergleich zu meinem Vater war er ein Ausbund an Stabilität. Mein Vater war meistens zu betrunken, um die Treppe runterzukommen, ohne hinzufallen, und allemal, um sich länger in einem Job zu halten. Ich meine, wir reden hier von einem Menschen, der in der Gummizelle starb und dabei sang: ›Joey, Foey, Bo-Poey, Bananarama Oh-Boey.‹ Im Vergleich dazu ist auch das letzte Arschloch stabil. Tom allerdings? Mein Vater hatte wenigstens Stil. Er wäre niemals in diesen ekelhaften Dacronklamotten gestorben, wie Tom sie trägt.«

Daisy lehnte sich in die Ecke zurück und sah ihn nachdenklich an.

»Als sie mir am Telefon erzählte, dass sie Onkel Tom heiraten würde, habe ich mich gefreut. Wenigstens konnte ich nach Hause zurück und musste nicht länger bei meinen Verwandten bleiben. Sie waren Christian Scientists und zwangen mich, zur Schule so altmodische karierte Hosen anzuziehen.«

»Sie hätte dich niemals wegschicken dürfen«, sagte Daisy. Sie richtete sich auf, zog ihr Glas dichter heran und schnappte mit einem Zucken der Lippen nach dem Strohhalm.

»Sie dachte, es sei das einzig Richtige, nachdem mein Vater tot war. Allerdings wusste sie, wie sehr meine Verwandten mich hassten.«

»Ich verstehe nicht, wie sie glauben konnte, es sei das Richtige, dass er dich rauswarf, als du sechzehn warst.«

»Er hat mich nicht rausgeworfen. Ich hatte nur die ewigen Vorwürfe satt, dass ich eine Schlampe sei und meine Mutter quäle. Mir wurde klar, dass ich viel erwachsener war als die beiden und dass ich es in der Hand hatte, die Situation zu verändern.«

Daisy lehnte sich zurück, das Glas in beiden Händen, und sog an dem Strohhalm, so dass ihre Wangen sanft pulsierten. Vom Boden des Glases drangen zart gurgelnde Geräusche herauf. Er lächelte und nahm ihre Hand. Sie drückte seine Finger. Er trank in großen Zügen, und sein Herz schlug wild. Sie hatten ihn mit sechzehn nicht wirklich aus dem Haus gejagt. Er war achtzehn gewesen, als Tom beim Anblick seines Anti-Vietnam-Posters ausgerastet war und ihm das Nasenbein zertrümmert hatte.

Daisy stellte mit einer beiläufigen Bewegung ihr Glas auf den Tisch. Sie lehnte sich an ihn. Er wiegte ihren Kopf und bestellte noch etwas zu trinken.

»Sie konnten es gar nicht fassen, als ich das Stipendium für Bennington bekam. Ich hatte ihnen nicht mal erzählt, dass ich mich beworben hatte. Sie fühlten sich mir bereits unterlegen.«

»Bist du vom College abgegangen, um wieder in der Nähe deiner Mutter zu sein?« Ihre Stimme kam nuschelig von seiner Schulter herauf.

»Ich bin vom College abgegangen, weil ich die Leute nicht ausstehen konnte. Ich konnte das Kunstkonzept nicht ausstehen. Kunst ist nur in dem Augenblick gut, in dem sie entsteht. Danach ist sie tot. Sie ist nicht mehr und nicht weniger als tote Scheiße. Künstler sind wie Leute, die versuchen, ihre Scheiße zu horten.«

Sie rückte von ihm weg und griff nach dem neuen Glas. »Ich bin Künstlerin. Diane ist Künstlerin. Was magst du an uns?«

Er küsste die blaue Vene in ihrem Nacken und freute sich an seinem wilden Herzschlag. »Du bist wie ein schönes Schattenbild.«

Besorgt irrte ihr Blick umher. »Du magst mich, weil ich so bin wie du.«

Er lächelte nachsichtig und streichelte ihren Nacken. »Du bist nicht wie ich. Niemand ist wie ich. Ich bin ein Phänomen.«

Sie sah müde aus. »Du bist ein Eigenbrötler. Genau wie ich. Wir gehören nirgendwohin.«

»Ach.« Er fasste ihr unter die Bluse und betastete ihre kleine Brust. Sie legte die Stirn an seinen Hals, sie legte ihm die Hand zwischen die Beine. Ihre Stimme flatterte gegen seine Haut. »David hat nächste Woche einen Auftritt außerhalb der Stadt. Bleibst du über Nacht bei mir?«

»Mal sehen.«

Manchmal allerdings dachte er, Daisy sei letztendlich ein dummes kleines Ding. Das dachte er, wenn er Diane ansah und ihm die ernste, ausgeprägte Linie ihres Mundes auffiel, ihre kräftige Nase, die Muskeln an ihren bloßen Armen, die sich spannten, während sie wild entschlossen ihre Nägel reinigte. Sie stellte keine peinlichen Fragen über Drogen. Sie dachte nie darüber nach, ob sie ein Eigenbrötler sei oder ob sie einen Platz in der Gesellschaft habe. Sie verachtete die Gesellschaft. Sie saß reglos da wie ein Stein, die schweren Augenlider gleichmütig gesenkt, die Neigung des Kopfes in wundervoller Harmonie mit dem dünnen, gebeugten Arm und die Zigarette zwischen den intelligenten Fingern.

Aber es war zu spät. Diane redete nicht mehr mit ihm, es sei denn, um ihn zu beschimpfen. Sie änderte ihre Drogentage, um nicht im gleichen Rhythmus mit ihm zu sein. Manchmal nahm sie gar nichts ein. Sie sagte, sie müsse sonst weinen.

Eines Tages fand er sie weinend vor, als er von der Arbeit kam. Er hatte Diane so selten weinen sehen, dass es ein paar Minuten dauerte, bis er begriff, dass sie Tränen im Gesicht hatte. Sie saß in dem angealterten roten Armsessel am Fenster und hatte ein Knie hochgezogen, so dass es ihr Gesicht verdeckte. Ihre Schultern beschrieben einen engen Bogen, ihren bloßen Fuß hielt sie fest umklammert. Sie sah ihm nach, wie er an ihr vorbeiging. Er hatte schon den Türknauf in der Hand, als sie sagte: »Du triffst eine andere.«

Er drehte sich zu ihr um, dankbar, dass sie davon angefangen hatte. »Ich wollte es dir sagen«, sagte er. »Ich wusste nicht, wie.«

»Du feiges Stück Scheiße.«

»Es ist nichts Ernstes«, sagte er. »Nur eine Obsession.«

»Es ist Daisy, stimmt’s?« Sie sprach den Namen aus, als handele es sich um eine Krankheit.

»Woher weißt du das?«

»Die Art, wie du den Namen erwähnt hast. Es war zum Kotzen.«

»Ich hatte es nicht darauf angelegt.«

»Du bist ein solcher Schleimscheißer.«

Erst in diesem Augenblick bemerkte er das Glitzern auf ihren Wangen und ihrem Kinn. Die Tränen auf ihrem ruhigen Gesicht waren entstellend und quälend. Er ließ seine Tüte mit Weingummi fallen und ging auf sie zu. Er setzte sich auf die breite Sessellehne und legte den Arm um ihren steifen, zitternden Körper. »Es tut mir leid«, sagte er.

»Es ist genau wie letztes Mal«, sagte sie. »Mit Rita. Es ist so ekelhaft.«

»Wenn du die Sache mit mir durchstehen kannst, du musst nur abwarten …«

»Ich möchte, dass du bis Monatsende hier verschwunden bist.« Die Tränen schimmerten durch ihre Stimme hindurch, die wie Sonnenlicht in einer Pfütze erzitterte. Er hätte gerne mit ihr geschlafen.

»Du bist der grausamste Mensch, der mir je begegnet ist.« Ihre Stimme drohte sich in Schluchzen aufzulösen. Sie zog sich mit einem Ruck aus dem Sessel, trat im Vorbeigehen gegen die Tüte und verstreute das Weingummi über den Fußboden. Er wartete, bis sie das Zimmer verlassen hatte, bevor er aufstand und eine Handvoll von dem roten, orangen und grünen Naschzeug aufhob. Er aß, während er aus dem Panoramafenster hinunter auf die Straße sah. Zwei Junkies in hässlichen Jacken hockten neben dem gezackten Loch in einem Drahtzaun. Ich bin ein Schleimscheißer, dachte er.

Er ging in sein Zimmer, um an Daisy zu denken.

Am nächsten Morgen setzte er sich neben Daisys Schreibtisch auf eine Bücherkiste, auf der eine wenig schmeichelhafte Kreidezeichnung des Leiters der Speditionsabteilung prangte. Sie hielt einen Styroporbecher mit Tee in beiden Händen und blinzelte mit ihren dunkel geschminkten Augen über den Rand, während sie trank.

»Sie sagt, ich sei der grausamste Mensch, dem sie je begegnet ist.«

»Ach, so schlimm bist du auch wieder nicht. Sie kommt zu selten aus dem Haus. Sie weiß nicht, was draußen los ist.«

»Du kennst mich nicht.«

Sie setzte den Becher ab. »Ich habe gestern Abend mit David gesprochen. Er hat auch geweint. Er lag einfach da und hat mich aus seinen großen Augen angesehen. Es war schrecklich.«

Sie nahm ein Stück Pappe und begann die Mäuseködel auf ihrem Schreibtisch zu einem ordentlichen Häufchen zusammenzuschieben. »Jetzt wissen sie also beide Bescheid.«

»Und wir können heute Abend in die Oper gehen. Ich habe Karten für die Walküre. Du kannst ein bisschen was einwerfen, und wir können die ganze Nacht rumziehen.«

»Ich will nichts einwerfen.« Sie zog den klebrigen, mit Kaffeeflecken übersäten Papierkorb unter ihrem Schreibtisch hervor und wischte mit einer kräftigen Bewegung die Mäuseködel hinein.

Daisy war noch nie in ihrem Leben in der Oper gewesen. »Gibt es da Leute mit Brustpanzern und Helmen mit Hörnern dran?«, fragte sie. »Gibt es einen Pappmaché-Drachen und Sachen, die durch die Luft fliegen?« Sie starrte angestrengt auf den Vorhang, der die Bühne verdeckte.

»Wahrscheinlich nicht«, sagte er. »Ich glaube, diese Inszenierung ist beeinflusst vom deutschen Impressionismus, was bedeutet, dass Kostüme und Kulissen so sparsam wie möglich eingesetzt werden. Man legt besonderen Wert auf den Symbolismus und bemüht sich um eine möglichst karge Ausstattung. Das Ganze war eine Reaktion auf eine frühere Periode, während der –«

»Ich möchte einen Drachen sehen, der durch die Luft fliegt.« Sie nahm einen rosa Pfefferminzbonbon aus der Schachtel, die er gekauft hatte, ließ ihn in den Mund flutschen und lutschte geräuschvoll. Sie schob ihn in die Backe und fragte: »Warum magst du Oper?«

»Ich weiß nicht, manchmal gefällt mir die Musik, und es macht mir Spaß, zu sehen, wie die Inszenierungen funktionieren. Und ich beobachte gerne andere Menschen.«

»Genau wie ich.«

»Manchmal habe ich eine Phantasievorstellung, dass die Oper plötzlich von Psychos oder Terroristen oder sonst wem besetzt wird und dass ich alle rette.«

Sie hörte auf, an ihrem Pfefferminzbonbon zu saugen, und sah ihn an. »Wie?«

»Ich springe vom Geländer der Loge und lass mich am Vorhang runter, bis ich auf der Höhe der Schnur bin. Dann springe ich nach der Schnur, schwinge durch die Luft –«

»Das ist unmöglich.«

»Na ja, klar, ich weiß. Es ist eine Phantasievorstellung.«

»Warum hast du solche Phantasievorstellungen?« Sie schien verwirrt.

»Ich weiß nicht. Tut nichts zur Sache.«

Sie starrte ihn unverwandt, beinahe bestürzt an. »Ich glaube, es liegt daran, dass du dich den Menschen entfremdet fühlst. Du möchtest, dass etwas Außergewöhnliches passiert, damit du beweisen kannst, dass du sie liebst und dass du es verdienst, von ihnen geliebt zu werden.«

Er zog ihren Kopf an seine Schulter und küsste sie. Er sagte: »Manchmal würde ich dich am liebsten in Stücke reißen.«

Sie legte die Bonbonschachtel in den Schoß und fasste Joey fest um die Taille.

Es war nach Mitternacht, als sie aus der Oper kamen. Sie gingen in ein neonbeleuchtetes Lokal mit nicht mehr ganz jungen Kellnern in roten Jacken, von denen einige unter einem heftigen Kieferzucken litten. Daisy überredete ihn, einen Salat und einen Milchshake zu bestellen; sie machte sich Sorgen, weil er zu wenig aß. Er nippte unbehaglich an seinem Milchshake und sah ihr zu, wie sie ihren Schmelzkäse mit Lachs aß. Sie erzählte von der unglücklichen Beziehung zu ihrem Vater und unterbrach sich und senkte den Kopf, um die heruntergefallenen Croissantkrümel mit der Zunge aufzutupfen. Kellner mit bis zu drei randvollen Tellern in jeder behaarten Hand umkreisten ihren Tisch.

Er versuchte sie zu überreden, ein paar Pillen einzuwerfen und noch ein bisschen mit ihm herumzuziehen, aber sie sagte, sie habe ein schlechtes Gewissen wegen David. Außerdem wolle sie noch an einem ihrer Kunstwerke weiterarbeiten. Sie seufzte und sah zu Boden. Viermal versuchte sie, sich von ihm loszumachen, bis er sie gehen ließ. Er beobachtete, wie sie davonging, und dachte: Jetzt ist es zu spät, um Weingummi zu kaufen.

Als er die Tür zu seinem Apartment öffnete, schlug Diane ihm ins Gesicht. Er war so überrascht, dass er einfach dastand und sich noch dreimal schlagen ließ, bevor er sie beim Handgelenk packte.

»Du dreckiges Schwein!«, schrie sie. »Du warst mit ihr in der Oper! Dabei sind wir immer zusammen in die Oper gegangen, und jetzt warst du mit dieser Fotze da!«

»Ich konnte mir nicht vorstellen, dass du gehen wolltest.«

»Wollte ich aber. Ich habe gewartet, dass du von der Arbeit kommst.« Ihre Stimme holperte über Tränen. »Ich hatte mir nicht träumen lassen, dass du mit dieser Fotze gehen würdest.«

»Sie ist keine Fotze.«

Sie holte mit der freien Hand aus und erwischte ihn am Ohr. Sie zog mit einem Ruck an seinem Ohrläppchen und riss den winzigen blauen Ohrring heraus. Er klimperte auf den Boden, funkelte und rollte davon. »Scheiße!«, schrie er. Er ließ sich auf die Knie fallen und tastete den Boden mit den flachen Händen ab. »Kannst du dich nicht zusammenreißen?«

»Ich scheiße darauf, mich zusammenzureißen. Verschwinde, zum Teufel.«

»Vielleicht darf ich vorher noch meinen Ohrring suchen.«

»Dein Ohrring interessiert mich einen Scheißdreck. Verschwinde, sonst bring ich dich um.«

»Mein Gott, du bist so irrational.«

Er horchte auf ein Schluchzen hinter der zugeschlagenen Tür. Vergeblich. Sein Ohr blutete, und sein Gesicht brannte, aber er fühlte sich sonderbar heiter. Es tat ihm leid, dass Diane so aufgebracht war, aber solche Wutausbrüche hatten auch etwas Erregendes. Sie gehörten zu den Dingen, über die er gerne Geschichten erzählte.

Auf der Straße wimmelte es von Junkies und von Kids mit riesigen Radios. Sie standen in einer unordentlichen Reihe entlang der Häuser oder kamen aus Löchern in Mauern und Zäunen hervorgekrochen. Sie murmelten ihm im Vorbeigehen etwas zu. »Ich habe die Blauen, ich habe die Roten, ich habe die Grünen und die Schwarzen, die von letzter Woche.«

Es waren drei Blocks bis zu Eliots Apartment; er klingelte, obwohl er nicht davon ausging, dass Eliot die Tür aufmachen würde. Er war überrascht, als aus der Ansammlung winziger Löcher, einer Gegensprechanlage, Eliots misstrauische Stimme herausschoss.

»Hier ist das FBI«, sagte Joey.

Einen Moment lang herrschte missmutige Stille, ehe der Summer quakte. Als Joey an die Wohnungstür kam, steckte Eliot seinen Kopf heraus, einen Finger auf den Lippen. Wuscheliges braunes Haar rahmte ihn ein wie ein schmuddeliger Glorienschein; die runden, von spärlichen Wimpern umrahmten Augen waren feucht und hysterisch weit aufgerissen. »Was auch immer du tust, kein Wort über Drogen«, flüsterte er. »Wenn du sie überhaupt erwähnen musst, dann sprich von ›Gummi‹ oder sonst was. Aber bitte keinerlei verdächtige Bemerkungen.«

»In Ordnung«, sagte Joey.

»Sie haben uns nämlich verwanzt«, erklärte Eliot. »Wir haben das ganze Apartment auf den Kopf gestellt, aber wir können das Ding nicht finden. Bist du sicher, dass dir niemand gefolgt ist?«

Joey nickte. Eliot reckte den Hals und spähte mit seinen blinzelnden feuchten Augen in das leere Treppenhaus. Beruhigt ließ er Joey herein.

Rita lag auf der Couch vor einem Fernseher, dem Teile seines Gehäuses fehlten und auf dem ein Bild ohne Ton lief. Ihre großen Füße ragten über das Couchende, ihre Hände baumelten kraftlos an ihren schmalen, von hervortretenden Adern gezeichneten Unterarmen. Ihr Kopf hing seitlich an dem schlanken, schlaffen Hals und schien fast von der Couch zu fallen. Als sie Joey sah, hob sie den Kopf, und ihre dunklen Augen hellten sich auf.

Er klatschte ihr auf die flache Hand und setzte sich auf einen Stuhl mit ungepolsterter Rückenlehne. »Diane hat mich rausgeworfen«, sagte er.

»Yeah?«, sagte Eliot. Er kniete sich hin und fing an, die auf dem Boden verstreuten Platten durchzusehen.

»Es ist nicht so schlimm. Ich wollte sowieso ausziehen. Ich bin verliebt. Zwischen Diane und mir ist es endgültig aus.«

»Diese Entscheidung hättest du schon vor fünf Jahren treffen sollen«, sagte Rita.

Eliot wirbelte herum und schwenkte eine Platte. »Das hier musst du hören. Es ist einfach Wahnsinn.«

»Oh, mein Gott, die Platte ist zehn Jahre alt«, sagte Rita. »Nur weil du sie gerade zum ersten Mal gehört hast.«

Eliot riss die Platte aus ihrer Hülle, schleuderte sie durch den Raum und kniete sich vor den Plattenspieler. Er hob den Tonarm, begutachtete die Nadel und pustete vorsichtig.

Rita warf ihre langen Beine in die Luft und setzte sich aufrecht hin, die kleinen knochigen Knie zusammengepresst und die Füße nach innen verdreht. »In wen bist du verliebt?«