Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: neobooks

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

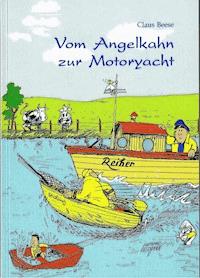

Ob Anglerlatein oder Seemannsgarn, wenn Freizeitkapitän Claus von seinen Abenteuern erzählt, weiß man nie so recht, wo die Realität aufhört und das augenzwinkernde Flunkern beginnt. Sobald aber Opa Johann ein ganzes U-Boot auf den Haken nimmt und Claus eine schmucke Segelyacht angelt, bleibt kein Auge trocken. Der größte Traum des angelnden Skippers ist es jedoch, vom eigenen Boot Dorsche zu fangen. Seine Anstrengungen sind vielfältig. Anfangs buchen er und die Freunde Angeltouren auf der Ostsee. Natürlich bleiben kleine und große Abenteuer nicht aus. Also muss ein eigenes Boot her. Das ist viel Arbeit. Und dann? Leichtmatrosin Claudia ist so schnell gewachsen, dass die Crew nach einem größeren Schiff suchen muss. Aber ob sich damit endlich der Traum vom "Dooorsch" erfüllt?

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 242

Veröffentlichungsjahr: 2014

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Claus Beese

Vom Angelkahn zur Motoryacht

Aufstieg und Elend eines Freizeitskippers

Dieses ebook wurde erstellt bei

Inhaltsverzeichnis

Titel

Zum Buch

Verflucht, verhext oder völlig durchgedreht?

Geplatzte Pläne

Zwei Maulwürfe und ein Stichling

Das Wettrennen

Dooooorsch!

Mit Radar geht alles

Ein Kutter voller Narren

Wer einmal lügt...

Der Retter war ein Gartenzwerg

Schiffstaufe

Hamme, Eis und rote Renner

Der Paulschteg und der Rückwärtsgang

Tsunaaamiii !

Gestatten? Kapitän Flint - Pirat!

Kallis Rezepte

Boote kauft man nicht, man gewinnt sie

Die Zanderparty

Boot zu verkaufen

Drachenboot oder Fischerkahn ?

Ostseedorsche und Blue Marlins

Die Heringsschlacht

Epilog

Weitere Bücher vom Autor

Impressum neobooks

Zum Buch

Texte Claus Beese

www.claus-beese.de

Illustrationen Lothar Liesmann

www.zeichner-liesmann.de

Verflucht, verhext oder völlig durchgedreht?

Seien Sie ehrlich! Sie haben sich doch auch schon gefragt, was einen normalen Durchschnitts-Europäer dazu bewegt, sich scheinbar freiwillig und ohne äußeren Zwang auf etwas zu begeben, das sich mehr oder weniger schwimmend auf dem Wasser fort bewegt? Ich gebe zu, gelegentlich plagen auch mich solcherlei Gedanken, allerdings lebte ich bislang in dem Glauben, gerade noch so halbwegs bei Verstand zu sein. Hierbei könnte es durchaus zu Betrachtungsweisen aus unterschiedlichen Perspektiven heraus kommen, und bevor ich den einen oder anderen zu einer vorschnellen und spontanen Antwort reize, wollen wir die Frage nach dem geistigen Gesundheitszustand hier lieber nicht vertiefen. Und doch, wie kommt man zu einem solchen Hobby?

Ich zum Beispiel habe bis heute noch nicht ganz schlüssig herausgefunden, warum ich mir immer und immer wieder die Törns mit unserem Familienboot antue. Törns, die genau genommen weder sehr erholsam (ich habe im Urlaub schon in bequemeren Betten geschlafen) noch entspannend auf den vom Alltag gestressten Körper und Geist wirken. Fahren sie mal mit nagelndem Dieselmotor einen Zwölf-Stunden-Törn bei sengender Hitze oder reiten bei Windstärke sechs eine meterhohe Welle ab, dann werden Sie wissen, wovon ich rede.

Auch meine Familien-Crew, bestehend aus meinem angeheirateten weiblichen Bestmann und einem ebenso weiblichen Leichtmatrosen, stellte mir stets dann, wenn es auf dem Wasser mal wieder haarig wurde und es hart auf eine Meuterei hinauslief, eben genau diese Frage und entlockte mir jedes Mal die gleiche unbefriedigende Antwort: »Keine Ahnung!«

»Also, ich glaube, dass Papa einfach nur wasserscheu und darum lieber auf, anstatt im Wasser ist«, stellte mein naseweiser Nachwuchs eine durchaus annehmbare These auf. Bei näherem Hinsehen allerdings ist diese dann doch durch die Praxis nicht zu erhärten, denn ich habe noch nie zuvor in fremden Gewässern so viele unfreiwillige Bäder genommen, wie seit unserem Bootskauf.

»Pränatale Schockeinwirkung!«, vermutete hingegen mein weiblicher Bestmann und angeheiratete bessere Hälfte. Das klang schon viel glaubwürdiger und wurde durch die Tatsache unterstützt, dass ich vor meiner Geburt tatsächlich in einem engen Behältnis wie ein Fisch unter Wasser gefangen gehalten wurde. Ohne Kontakt zur Außenwelt harrte ich der Dinge, die da auf mich zukamen und erst nach neun Monaten gelang mir die Flucht. Ich bin mir sicher, dass dieses Ereignis mein weiteres Leben grundlegend beeinflusst hat. Seither zähle ich Wasser nur noch zu den notwendigen Übeln dieser Welt und dulde es im Höchstfall noch in Form von Eisstücken in meinen geistigen Getränken oder als nicht zwingend benötigten Zusatz in meinem Grog.

Das Vollbad wird durch Duschen umgangen, und sollte mir anlässlich eines Bootstörns tatsächlich einmal der feste Boden unter den Seemannsbeinen abhanden kommen, so ist noch nie jemand schneller durch das Hafenbecken zur nächsten Leiter gekrault, als ich.

Es hat auch seinen guten Grund, dass ich mich bisher noch nicht mit der Ahnenforschung beschäftigt habe, denn es hat mich nie wirklich interessiert, ob da mal weitläufig ein „von und zu“ mit gemischt hat. Ich kenne einige Fälle, in denen sich dabei die Mitwirkung eines „auf und davon“ oder sogar eines „mit und weg“ herauskristallisiert hat. Die Betroffenen sind durch die Ergebnisse ihrer Neugier in stumpfe Depression verfallen und ihres Lebens nicht mehr froh geworden.

Nein, so etwas wollte ich gar nicht erst wissen, obwohl ich stark vermute, dass irgendwann in grauer Vorzeit, einmal irgendein tapferer Wikinger nicht nur seine Hand im Spiel gehabt hatte. Zu sehr haben mich die Erlebnisse aus meiner anglerischen Jugend geprägt, als ich

zum Dorschfang mit dem Angelkutter auf die Ostsee fuhr und seither nicht mehr von diesem Meer lassen kann. Immer wieder zieht es mich an Schlei und Förden, die dänischen Inseln liegen mir weit mehr als Mallorca, und öffnet sich vor mir das Schleusentor in Kiel-Holtenau, so kreischen mir die Möwen, die unser Schiff umkreisen, einen lang ersehnten Willkommensgruß zu. Und stets dann, wenn das Boot in einen der Fördehäfen gleitet und die Leinen belegt sind, stellt sich bei mir ein so vollkommenes »Zuhause«-Gefühl ein, dass es fast weh tut.

Sollte es da vielleicht so etwas wie einen Familienfluch geben, der auf mir lastet und mir ein normales Leben an Land verwehrt? Bin ich gar verhext? Oder einfach nur ein wenig durchgedreht?

Natürlich weiß ich, dass mein Vater schon als junger Mann auf verschiedenen Ozeanriesen über die Weltmeere gefahren ist. So war er damals, nach seiner Ausbildung zum Schiffs-Steward, zum absoluten und einzigen Lieblings-Steward der berühmten Schauspielerin Zarah Leander avanciert und durfte sogar eine kleine Nebenrolle in ihrem Film „La Habanera“ übernehmen, der an Bord des Luxus-Liners „ADOLPH WOERMANN“ gedreht wurde, kurz bevor der Dampfer 1939 von seiner Mannschaft mitten im Atlantik versenkt wurde. Dem britischen Zerstörer „AJAX“, der das deutsche Dampfschiff zum Stoppen aufgefordert hatte, blieb das Nachsehen und die Pflicht, Mannschaft und Passagiere aus dem Wasser zu fischen und sie nach Kanada in Gefangenschaft zu übergeben.

Aber das allein beweist noch gar nichts, es könnte lediglich darauf hin deuten, dass die Seefahrt gelegentlich mal in unserer Familie eine gewisse Rolle gespielt hatte. Es begründet nicht, warum auch ich auf den absonderlichen Tick mit den Schiffen verfiel. In mir dämmert der Gedanke, dass es wohl etwas anderes sein muss. Vielleicht eine Art Suchtverhalten, das sich erst im Laufe der Zeit manifestiert. So, wie man anfängt, gelegentlich mal eine Zigarette zu rauchen, um später als asthmatisch keuchender Kettenraucher zu enden, könnte es auch in meinem Fall gewesen sein. Es schleicht sich mit kleinen Schritten ein, die man erst gar nicht bemerkt, und dann…..schlägt es erbarmungslos zu.

Während meiner anglerischen Laufbahn im zarten Jugendalter kam es uns ganz natürlich vor, dass man am Ufer immer nur die „Kleinen“ fing. Die wirklich „Großen“ mussten da draußen sein, dort, wo unsere Schnüre nicht mehr hin reichten. Wenn also die „Großen“ nicht zu uns kamen, so mussten wir wohl notgedrungen zu ihnen hinaus. In dem Drang, die wirklich dicken Fische dieser Welt an den Haken zu bekommen und dingfest zu machen, kam uns alles gelegen, was irgendwie nach einem Boot aussah und schwimmen konnte. Dies wiederum trug erheblich dazu bei, dass einige Kapitäne der deutschen Handelsflotte sowie tapfere Beamte der Wasserschutz-Polizei in ihrem Dienst unverhältnismäßig früh ergrauten. Denn bereits nach den ersten Ruderversuchen stand fest, dass diese Art der Fortbewegung unseren Aktionsradius auf der strömungsreichen Weser nicht wirklich vergrößerte. Und in dem Maße, in dem wir mit einem führerscheinfreien Außenbord-Motor mobiler wurden, nahmen die Abdrücke zuschnappender Gebisse an den „Haspeln“ (Rudern) der Binnenschiffe zu, in die so mancher Skipper außer sich vor Wut und Verzweiflung hinein biss.

So soll denn auch dieses Buch der schwache Versuch einer Rechtfertigung für die Gründe sein, die mich von der einen (Angeln) zur nächsten Sucht (Boot fahren) geführt haben und der mir einredet, dass ein kultivierter Mann sich auf gar keinen Fall anders fortbewegen kann, als auf eigenen, wenn auch schwankenden Planken auf den Wogen des Meeres oder zumindest einiger Flüsse und Flüsschen. Hierbei nimmt der weltgewandte Skipper auch gelegentlich mal das Befahren des einen oder anderen Kanals in Kauf, was natürlich nicht wirklich einen hohen Anspruch an das Können und die hervorragende Seemannschaft von Kapitän und Mannschaft stellt. Andererseits macht auch das Zurechtkommen mit zeitweiliger Unterforderung einen Teil der Führungsqualitäten eines Freizeitkapitäns aus.

Um mehr Verständnis beim geneigten Leser zu wecken, beleuchten wir doch einfach das ganze Drama von Anfang an:

Drei Jungs, verrückt danach, jeden Bach und jede Pfütze auf eventuell vorhandenen Fischbestand zu untersuchen um ihn dann radikal mit der Angelrute zu dezimieren, sind nun einmal nicht in der Lage, ihren Tatendrang auf die Ufer von Teichen und Flüssen zu beschränken. Unser Städtchen, gelegen an einem der größeren norddeutschen Flüsse,

verfügt über einen kleinen Hafen, in dem damals noch Sand und Kies umgeschlagen wurde und eine Menge kleinerer und größerer Boote eines Wassersportvereins zu Hause sind. Da lag es natürlich nahe, auch dort die Fische das Fürchten zu lehren und so ganz nebenbei mit den Bootsleuten ins Gespräch zu kommen, von denen einige mit ihren Kähnen zum Fischen mit Reusen oder Sperrlage hinausfuhren. Die Eigner dieser Boote hatten ein Herz für uns Jungs, und wenn wir es schafften, früh genug aus den Federn zu kommen, so hatten sie ihren Spaß daran, uns mit hinaus auf die Weser zu nehmen, um die Aalkörbe und Aalleinen zu kontrollieren. Bei der oftmals starken Strömung war es nicht immer leicht, die Gerätschaften vom Grund der Weser ins Boot zu wuchten, und die Fischer nahmen uns hart dran. Dafür ankerten sie mit uns nach getaner Arbeit oft nahe der Fahrrinne und wetteiferten mit uns, wer die meisten Aale mit der Angelrute fängt. So verdienten wir uns die ersten Seemannsbeine als Moses auf verschiedenen Angelkähnen, lernten, dass man zu Vorne „Bug“ sagt, links Backbord und rechts Steuerbord heißt, und Luv und Lee auch nicht immer an der gleichen Seite der Schiffe sind.

Ich möchte bei der Schilderung der näheren Umstände, die zu meinem heutigen, kostspieligen Hobby und der damit verbundenen Verelendung meiner nächsten Angehörigen führten, nur kurz die Geschichten erwähnen, die unsere Schlauchboot-Ära betrafen.

Das Schlauchboot, welches eigentlich meinem Angelfreund Bodo gehörte, einem mich um Haupteslänge überragenden, langen und dürren Schlacks mit unendlich viel technischem Sachverstand und anglerischem Knowhow, hatte uns so manches Abenteuer beschert. Es bestand mit uns mehrere haarsträubende nächtliche Abenteuer in den verwunschenen Seitenarmen der Weser und hätte im wahrsten Sinne des Wortes um ein Haar zu unserem Untergang geführt. Es war reines Glück, dass uns damals das Binnenschiff nicht versenkt hatte, als wir an der Fahrrinnentonne festgemacht hatten um den ganz dicken Aalen so nahe wie möglich zu sein. Es hätte nicht viel gefehlt, und wir wären den Biestern näher gewesen, als uns lieb gewesen wäre. Aber diese Geschichten füllen schon ein anderes Buch, und so will ich dieses mit der Schilderung eines Abenteuers beginnen, das dafür sorgte, dass nach langer Zeit meine Wikinger-Gene in mir erwachten und es mich nicht länger mehr auf heimischer Scholle hielt. So fand unsere Gummi-Kreuzer-Ära ein abruptes Ende und das Verhängnis mit dem richtigen „Bootje fahren“ begann.

Geplatzte Pläne

»Jetzt flippen sie ganz aus!«, stellte Bruno, der Kassierer auf der kleinen Fähre zwischen Blumenthal und Motzen, sachlich fest. Mit einem etwas hilflosen Gesichtsausdruck schob er sich seinen Elbsegler in den Nacken und kratzte sich ratlos das schon etwas schüttere Haar. Kurt, der Skipper der Fähre, hing laut lachend auf der Kommandobrücke über seinem großen Ruderrad.

»Ihr solltet endlich den Führerschein machen, dann könntet ihr euch ‘nen Kleinlaster für euer Gepäck nehmen«, prustete er von oben runter. Bodo und ich waren beleidigt und tauschten einen bezeichnenden Blick miteinander aus. Irgendwie mussten wir doch unsere Angelausrüstung nebst Schlauchboot, Außenborder, Spritkanister und allem, was man sonst noch so braucht, zum Einsatzort transportieren. Und die Idee mit der Wupp, also dem Fahrradanhänger, war doch einfach genial gewesen. Wir hatten sie noch nicht einmal kaufen müssen, denn Bodos technische Fähigkeiten als Schlosser waren genau so immens wie seine Fähigkeiten, benötigte Materialien zu »organisieren«. »Na los, steigt schon ab und schiebt den Krempel nach vorn neben die Winsch«, brummelte Bruno. Der Schlacks sprang gekonnt aus dem Sattel und das Verhängnis nahm seinen Lauf. Irgendwie musste sich wohl unterwegs die Last auf dem Anhänger verschoben haben, denn nachdem der Lange seinen dürren Hintern aus dem Sattel geschwungen hatte, machte der Karren unerwartet Männchen und die plötzlich aufsteigende Deichsel lupfte Bodos Rennrad hoch in die Luft. Kassierer Bruno brachte sich mit einem Sprung aus der Gefahrenzone, als sich der gesamte Karreninhalt über das Deck der Fähre ergoss. »Beim Klabautermann!«, fluchte er.»Ihr seid ja gemeingefährlich!«

Kopfschüttelnd stelzte er über unsere Ausrüstung hinweg, wich geschickt dem in der Luft pendelnden Rennrad aus und verschwand achtern in der Fahrgastkabine, um dort schon mal abzukassieren. Kurt hing röchelnd aus dem offenen Fenster der Brücke, fast unfähig, das Ablegemanöver einzuleiten. Wir beeilten uns, unsere verstreute Ausrüstung wieder zusammenzuklauben, denn Kurt hatte jetzt den Vorwärtsgang gefunden und ließ den Kutter ordentlich schaukeln. Kreuz und quer jagten wir über das Schiff hinter unseren davon rollenden Gepäckteilen her. Notdürftig stopften wir alles zurück in die Karre, denn wir hatten es ja nun nicht mehr weit. Auf der Rutsche, einer Bootsslipanlage neben der Fähre, wollten wir das Gummi-Boot aufblasen und ausrüsten, um dann nahe an der Fahrrinne den Aalen nachzustellen. »Na, habt ihr sie wieder alle beieinander?«, fragte Bruno mit diabolischem Grinsen und übersah die ihm hingestreckten Hände mit dem Fahrgeld.

»Johjoh, wieder alles im Lot auf’m Boot«, grinsten wir zurück und machten, dass wir von Bord kamen. Der Schlacks war ein Experte, wenn es darum ging, aus einem Haufen dünner Gummihäute ein seetüchtiges, motorisiertes Gefährt zusammenzubasteln. Das Beste war, man kam ihm dabei gar nicht in die Quere, denn man lief sonst Gefahr, irgendwo mit eingebaut zu werden. Ich übernahm die Handlangertätigkeiten und reichte ihm die verlangten Einzelteile, die er dann in Nullkommanix zusammenfügte. Einige Meter über unseren Köpfen hatte sich inzwischen eine Menge Schaulustiger versammelt, die nun lässig über dem Geländer hingen und gespannt unserem Treiben zusahen. »Zu vorne sagt man Bug!«, rief ein Witzbold herunter und alles lachte. »Früher hat man aus so was Unterlagen für Bettnässer gemacht, heute fährt man damit zur See!«

Erneutes Gelächter. Bodo konzentrierte sich sehr auf das Anschließen des Blasebalges an das Ventil. Ganz langsam veränderte sich seine Gesichtsfarbe.

»Nur Narren hören alles, was ihnen zu Ohren kommt«, beruhigte ich ihn leise.

»Am Liebsten möchte ich den Blasebalg ganz woanders anschließen«, knurrte der Schlacks und ich konnte seine Gedankengänge sehr leicht nachvollziehen. »Heh, was macht ihr beiden, wenn euer Küchenquirl ausfällt, hä??«, brüllte der Alleinunterhalter über uns, um sich im nächsten Mom3ent seine Frage selbst zu beantworten. »Na, ganz klar! Dann müssen sie sich ordentlich am Riemen reißen!!«

Donnerndes Gelächter belohnte seine fragwürdigen Witzeleien! »Lieber Gott, lass es Abend werden oder die Fähre kommen«, stöhnte der Schlacks und fing an, den Blasebalg mit den Füßen zu bearbeiten. Je länger er darauf herumtrampelte, umso besser wurde seine Laune, und ich hatte den Verdacht, dass er in seiner Vorstellung gar nicht auf einen kleinen Gummibalg, sondern auf etwas ganz anderes eintrat. Ganz langsam begann der erste Gummiwulst sich aufzublähen. »Kuck mal, ein Gummibootus erectus!«, johlte es oben und ich griff unwillkürlich nach einem Paddel.

»Lass sein, zu viele Zeugen«, raunte mir der Lange zu und nahm mir das Ruder aus der Hand.

»Ich glaub, das fällt schon unter Notwehr«, gab ich zurück und Bodo grinste und deutete auf den Blasebalg.

»Los, mach du mal ‘ne Weile. Das beruhigt!«

Seufzend ergab ich mich in mein Schicksal und pumpte, bis die erste Kammer gefüllt war. »Ooch, da geht wohl noch ‘ne Menge rein. Mach man ordentlich stramm«, meinte der Schlacks.

»Ordentlich stramm, jawohl, Herr Kaptein!«

Also weiterpumpen.

»Sag mal, Käptn, wie pflegt man eigentlich so ‘nen Gummikreuzer? Muss man den auch mal streichen?«, fragte ich interessiert und nicht ganz grundlos. Ich fuhr mit der flachen Hand über die schon leicht raue Oberfläche. Man macht sich ja so seine Gedanken.

»Angsthase! Nee, streichen musste nich, aber damit das eingearbeitete Gewebe schön geschmeidig bleibt, muss man die Luftkammern von innen immer gut mit Talkum pudern. Dann kann gar nix passieren.«

»Hm.«

Ich starrte gedankenverloren auf die Stelle des Gummiwulstes, an der sich ein millimeterbreiter Riss gebildet hatte. Sollte ich vielleicht mit dem Pumpen aufhören? Noch während ich überlegte, fing der Riss an, sich zu verlängern. Da ich aber kein »Pssssssss!« hörte, konnte es nur die Gummioberfläche sein, die da nicht mehr so ganz halten wollte. Konnte man sicher flicken. Bodos hatte meinen interessierten Blick bemerkt und jetzt entdeckte auch er das Malheur, das im Zentimetertempo über den Gummiwulst kroch.

»Boah!«, brüllte der Schlacks und fingerte nach seinem Fahrtenmesser, um durch einen gezielten Stich den Riss am Weiterlaufen zu hindern. Es hätte sicher geklappt, wenn der Schlacks sich dabei nicht auch noch auf das Boot geworfen hätte. Zwar maß Bodo in den Schultern nicht mehr, als ein Hering zwischen den Augen, aber das schien wohl ausreichend zu sein, um die Katastrophe einzuläuten.

»Festhalten! Festhalten!« schrie der Lange und versuchte, den jetzt davoneilenden Spalt in der Gummihaut durch Fingeraufdrücken zu stoppen. Die Detonation, mit der es unser Schlauchboot auseinander sprengte, veranlasste das Fährpersonal auf der anderen Weserseite zu einem hastigen Ablegemanöver. Wie Donnerhall rollte der Schall zwischen den Ufern hin und her, und unsere beiden Freunde vom Kutter waren scheinbar sehr gespannt, was wir nun wieder angestellt hatten. Wir schauten uns an. Der Schlacks schien etwas zu sagen, denn er bewegte die Lippen. Es sah aus, als kaue er hingebungsvoll einen Kaugummi, aber in meinen Ohren war lediglich ein lautes Pfeifen zu vernehmen, welches in an- und abschwellendem Rhythmus in meine Trommelfelle stach. Bodo schien die gleichen Probleme zu haben, denn er deutete jetzt mit dem Finger nach oben und ich folgte mit den Augen der angezeigten Richtung.

Eine weiße Nebelwolke stand wie ein Atompilz über uns, und die ganze Meute, die eben noch feixend über dem Geländer gehangen und uns mit ihrem Spott überschüttet hatte, rannte keuchend und hustend mit kreideweißen Gesichtern und staubigen Kleidern auseinander. Der größte Druck bei der Explosion war nach oben entwichen und hatte den gesamten Talkumpuder über die Schandmäuler da oben geblasen. Wir hingegen waren mal wieder davongekommen, die weiße Farbe unserer Gesichter entsprang mehr dem Schrecken und dem Gedanken, dass uns das auch draußen an der Fahrrinne hätte passieren können. Wir wussten nicht, ob wir lachen oder weinen sollten, denn Petrus‘ Wege waren manchmal schon ein wenig drastisch, aber alles in allem doch gerecht und sehr effektvoll. Wir packten unseren Kram also wieder ein und als wir die Anlegerbrücke zum Ponton hinunter kamen, und Kurt und Bruno die Trümmer unseres Gummikreuzers sahen, ahnten sie, warum die Passagiere der vorigen Fahrt alle einen so leicht mitgenommenen und verstaubten Eindruck gemacht hatten. Bruno klopfte uns väterlich auf die Schultern um uns zu trösten.

»Verdammt Jungs, ihr seid doch ganz verflixte Bäckerburschen! Also, Kopf hoch, meine Herren Raubfischer! Ein versenktes Gummiboot kann euch doch wohl nicht stoppen, wie? So wie ich euch kenne, habt ihr bald einen schwimmenden Ersatz gefunden, oder?« Der Schlacks und ich tauschten einen Blick, dann erhoben wir wie auf Kommando gleichzeitig jeder drei Finger zum Schwur.

Zwei Maulwürfe und ein Stichling

Bodo, Joachim und ich waren damals die dicksten Freunde. Wir teilten so ziemlich alles miteinander, was unsere Freizeit und die Hobbys betraf. Im Laufe der Zeit kamen wir einfach zwangsläufig von den Fischen auf die Boote, und ganz langsam entwickelte sich, wenn auch bei jedem von uns unterschiedlich, der Hang zum Wasser. Jetzt, da sich die Schlauchboot-Ära erledigt hatte, fehlte aber etwas. Wir wurden immer kribbeliger, so eingeschränkt, wie wir in unserem Bewegungsdrang waren. So durfte das nicht bleiben! »Mensch, dass ihr aber auch den Gummikreuzer zerlegen musstet«, meckerte Joachim und beförderte einen der schmackhaften Tauwurmriesen in die Köderbüchse. Unser Vorrat an Wurmködern war erschöpft und wir mussten dringend für Nachschub sorgen.

»Hm«, machte ich nur kurz .

»Mein Gott, bist du heute wieder geschwätzig«, stellte Achim fest. »Was ist eigentlich los mit dir? Du tust schon seit ein paar Tagen so geheimnisvoll?!«

Ich grinste ihn entwaffnend an und sagte fröhlich: »Joah, ne?!«

»Verdammt, willst du mich auf den Arm nehmen? Sag endlich, was los ist!«

»Nee, geht nicht! Kann ich leider nicht machen, Achim. Sonst muss ich alles zweimal erzählen. Pass auf, wir treffen uns heute Nachmittag am Bootshaus. Bodo kommt auch, dann erfahrt ihr alles.« Man konnte nicht behaupten, dass ihn diese Antwort zufrieden stellte. Er maulte und nörgelte, beschwor unsere Freundschaft und auch sein großzügiges Angebot: »Ich gebe auch einen aus, wenn du mir jetzt sagst, was los ist!«, konnte mich nicht dazu verleiten, das auszuplaudern, was beide Freunde erst am Nachmittag erfahren sollten. »Ich weiß noch nicht, ob ich dir von meinen Tauwürmern welche abgeben soll«, startete er einen letzten Versuch.

»Och, macht nix, meine Büchse ist auch bald voll«, grinste ich und beförderte noch einen der langen Gesellen hinein, die wir aus dem Kartoffelacker unseres Nachbarn ans Tageslicht befördert hatten. In der Tat hatte ich mich in der letzten Zeit etwas rar gemacht und den Freunden eisern verschwiegen, was mich so beschäftigte. Aber es sollte eine Überraschung werden, und so verkniff ich mir die Mitteilung, dass ich ein kleines Holzboot von knapp viereinhalb Metern Länge gekauft hatte. Ein älterer Segler aus dem Wassersportverein hatte den Tuffel noch im Bootsschuppen liegen gehabt und ich war schnell mit ihm handelseinig geworden.

Das Boot hatte lange Zeit im Winterlager gelegen und sah nicht mehr sehr flott aus. Das Holz war ausgetrocknet und zwischen den Planken klafften so breite Spalten, dass man da eine Mütze hätte durchwerfen können. Also musste der Kahn erst einmal aufgefixt werden. Einige Tage gut wässern, und die Spalten und Risse würden schon von allein dicht ziehen. Dann den Rumpf einmal durchschleifen und einige Büchsen Farbe drauf. Ein zartes, helles Lindgrün hatte ich ausgewählt. Sah toll aus, fand ich. Früher hatte das Boot mal einen Mast mit Segel gehabt, darum befand sich auch in der Bootsmitte der Schwertkasten, der nunmehr allerdings nur noch die Funktion eines Steh-im-Weg hatte. Er war von unten mit einem Blech verschlossen worden, da man im Zeitalter der Außenbordmotoren weder Mast noch Schwert benötigte. Gut, ich benötigte ihn jetzt auch nicht mehr, denn ich wollte mit dem Teil nicht segeln, sondern angeln. Also weg mit dem Störenfried. Ein Holzkeil verschloss den Spalt und ein wenig Teer und Werg dichteten alles gut ab.

Heute war es soweit. Zwei Vereinsfreunde halfen mir, das Boot mit der Winsch über die Slipanlage ins Wasser zu lassen. Als es von seinem Rollwagen aufschwamm, warf ich den 5-PS-Motor an und fuhr einige Male auf und ab. Klasse! Das Boot lief prächtig, es war sehr leicht zu manövrieren, und ich fühlte mich wie der Herr der Meere.

Meine Uhr sagte mir, dass meine Freunde nun wohl schon warten würden, und so brachte ich meinen «Stichling« auf Kurs und umfuhr einige Schuten, die neben der Slipanlage am Betonwerk lagen, um Sand und Kies anzuliefern. So schnell, wie es meine 5 PS gestatteten, pflügte ich durch den Yachthafen, fuhr eine elegante Kurve und glitt an den Anleger. Fender raus, Leine fest, und da stand ich nun mit meinem »Na, wie hab ich das gemacht?« - Gesicht. Oben auf der Veranda des Clubhauses standen meine besten Freunde wie erstarrt und brachten kein Wort heraus.

»Boh, ey!«, brüllten dann beide wie aus einem Mund und kamen die Anlegerbrücke herab gerannt. Händeschütteln, Schulterklopfen, Fragen und Antworten schwirrten hin und her. »Wie, was, wann, warum?« Die beiden wollten alles ganz genau wissen. »Bootstaufe! Bootstaufe«, freute sich der Bootsmann und kam mit einer Flasche Sekt angelaufen. Er stellte sich an den Bug, schwang die Buddel und deklamierte: »Und so taufe ich dich auf den Namen....!«

»He! Vorsicht, Mann! Holz«, warnte Bodo und wollte Rudi in den Arm fallen um die niedersausende Flasche abzufangen, doch der war schneller. Mit genau berechnetem Schwung hieb er... natürlich vorbei. Dafür hielt er in der anderen Hand plötzlich wie hingezaubert ein kleines Schnapsgläschen mit einer alkoholischen Flüssigkeit, kippte den Inhalt an die Bootsplanken und vollendete salbungsvoll: »...Stichling!«

Ich hatte nur die Flasche niedersausen gesehen und das war zuviel gewesen. Meine armen Nerven machten das nicht mit. Joachim und Bodo kümmerten sich liebevoll um mich, bis ich das Bewusstsein wiedererlangt hatte.

»Mein Boot?«, fragte ich zaghaft, im Geiste bereits auf das Schlimmste gefasst.

»War doch nur Genever«, beruhigte mich Bootsmann Rudi. »Oder glaubst du tatsächlich, ich würde dein Boot mit diesem Labberwasser taufen? Ne, das Zeug saufen wir selber!«

Mit sattem Knall flog der Korken weit über den kleinen Hafen, und jeder von uns nahm einen anständigen Schluck aus der schäumenden Pulle. »Los, Probefahrt«, bestimmte der Schlacks, und wir wandten uns dem »Stichling« zu, den die beiden jetzt erst einmal begutachten mussten. Bodo stellte sich an die hintere Sitzbank und das Boot machte Männchen.

»Vollgas kannst du mit dem Teil gar nicht fahren, dann überschlägst du dich«, stellte er sachkundig fest. Damit mochte er Recht haben. Ich hatte den Gasgriff sehr vorsichtig gehandhabt, weil ich gemerkt hatte, dass das Boot doch recht leicht war.

»Joachim, setz dich mal vorn drauf!«, kommandierte der Schlacks und Achim kletterte vorsichtig und behutsam auf die kleine Bank im Bug.

»Siehste! Sieht schon ganz anders aus, kriegt gleich mehr Stabilität, der Bottich! Leg dir man vorn ein paar ordentliche Pflastersteine rein, dann geht‘s wohl.«

Eigentlich keine schlechte Idee. Es war doch immer wieder gut, dass der Lange so praktisch veranlagt war. Sein Vorschlag wurde umgehend in die Tat umgesetzt, da oben vorm Deichschart sowieso gerade die Straße ausgebessert wurde. Was machte es da schon, dass an der Baustelle plötzlich fünf große Granitbrocken fehlten.

»Ein bisschen Schwund ist immer«, hatte Joachim mit einer entschuldigenden Geste gesagt, sich gebückt und zwei Brocken auf einmal weggeschleppt. So bekam mein Stichling einen brauchbaren Schwerpunkt. »Ein wenig komfortabler als in deinem Gummikreuzer ist es schon«, stellte Joachim zufrieden fest und sah sich um. »Jetzt können wir sogar mal ‘nen Kasten Bier mitnehmen!«

»Klar«, meinte der Schlacks trocken. »Und 'nen Ballen Tabak! Und mittschiffs montieren wir einen Grill, dann können wir die Aale gleich verarbeiten. Und unter die Heckbank kommt ein Generator für 220-Volt-Strom. Dann kannst du eine Kaffeemaschine anschließen und Kuchen gibt es frisch aus dem Kühlfach.«

»Hört sich gut an«, schwärmte Joachim und bekam ganz verträumte Augen.

»Allerdings werden wir dann wohl kaum noch Platz für unser Angelzeug haben«, gab Bodo zu bedenken. »Aber, was willst du denn noch mit Fisch? Dafür hast du doch Bier, Tabak, Kaffee und Kuchen. Was braucht der Mensch mehr?« Joachim kamen jetzt doch ernste Bedenken. Angeln zu fahren ohne zu angeln, da stimmte doch etwas nicht.

»Ähem, na gut! Ich denke, wir sollten darüber noch mal reden«, meinte er einlenkend. »Oh, Mann!«, stöhnte Bodo und warf Joachim einen strafenden Blick zu. »Ich halt’s nicht mehr aus! Los, Freunde, Probefahrt! Alle Mann an Deck! Klar Schiff zum ablegen! Maschinist: Motor starten! Matrose: Leinen los!«

Hätte sich der Schlacks nicht für eine Laufbahn als Raubfischer entschieden, er wäre sicher ein famoser Admiral geworden, so viel stand fest. Wir salutierten vorschriftsmäßig und führten die Anweisungen aus. Mit leisem Knattern schob der kleine Motor das schwer beladene Boot aus dem Hafen, hinaus auf den Strom. Jetzt wagte ich sogar Vollgas zu geben und siehe da, der »Stichling« machte auch tief im Wasser liegend gute Fahrt. Die paar Kilometer runter nach Farge waren im Nu zurückgelegt und ich fuhr ein sauberes Wendemanöver, um zurück nach Blumenthal zu fahren. Jetzt ging es nicht mehr ganz so schnell, denn gegen die Strömung hatte der Außenborder nun doch sein Kämpfen. »Sag mal, wie groß ist eigentlich der Tank?«, fragte der Schlacks neugierig. »Ich meine, wann musst du denn da mal wieder was rein kippen?«

Hätte der Lange doch besser nicht gefragt. Denn kaum hatte er die Frage gestellt, starb der Motor mit einem hässlichen Würgegeräusch ab.

»Jetzt!«, gab ich zurück, und Bodo war sich sicher, auf eine Frage nie eine präzisere Antwort bekommen zu haben.

»Achim, gib mir mal den Reservekanister von vorn.«

»Reservekanister?«, echote der. »Is' hier nich! Nur Pflastersteine!«

Oha! Wo war das Ding? Joachim ließ den Anker fallen, denn die Strömung hatte uns schon erfasst und wir trieben weiter flussabwärts. Wir suchten unter allen Bänken, aber der Plastikkanister blieb verschwunden. »Und du bist ganz sicher, dass du überhaupt einen an Bord hattest?«

Der Lange ignorierte meinen empörten Blick und grinste: »Mag ja sein, dass das Gedächtnis manchmal nicht mehr so will. Im fortgeschrittenen Alter passiert das schon mal.«

Ich schwor bei allem, was mir heilig war, dass der Kanister tatsächlich an Bord gewesen war, aber es half uns nicht weiter. Unsere Blicke wanderten zum Ufer um den Wasserstand festzustellen, denn vielleicht.... »Keine Chance, Hochwasser ist erst vor zwei Stunden gewesen«, stellte Joachim fest.

Wir hatten also zwei Möglichkeiten. Die erste war, wir ruderten das Boot gegen die Strömung zurück zum Yachthafen, die zweite, wir warteten vier Stunden auf die Ebbe, um dann mit der Flut das Boot zurückzurudern. Allerdings würde es bis dahin Zappenduster sein, und bei Nacht und Nebel ohne Licht auf dem Fluss...!?