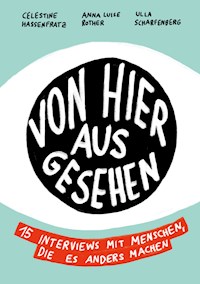

Von Hier Aus Gesehen E-Book

Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Wie geht das: Erfolgreich sein und integer? Wie können wir gleichzeitig Feminist*innen und Unternehmer*innen sein? Welche Widersprüche sind dabei auszuhalten? Das Buch "Von hier aus gesehen. 15 Interviews mit Menschen die es anders machen", zeigt unterschiedliche Perspektiven von Menschen auf, die jenseits des "Girl-Boss-Narrativs" ihren eigenen Weg gehen. Mit Ninia La Grande, Sophia Hoffmann, Milena Glimbovski, Michaela Dudley, Sonja Eismann, Ciani-Sophia Hoeder, Jorinde Wiese, Yma Louisa Nowak, Gizem Adiyaman & Lucia Luciano, Jasmin Dickerson, Yelda Türkmen, Bruni & Nadja Freiwald, Nhi Le, Lee Jansen, Lahya Aukongo

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 172

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Vorwort

Ciani-Sophia Hoeder

Nhi Le

Yma Louisa Nowak

Jorinde Wiese

Hoe_mies

Lahya Aukongo

Lee Jansen

Ninia La Grande

Sophia Hoffmann

Sonja Eismann

Yelda Türkmen

Dr. Michaela Dudley

Bruni & Nadja Freiwald

Jasmin Dickerson

Milena Glimbovski

Danke

Nachwort

Glossar

Die Herausgeberinnen

Deutschland erlebt seit einigen Jahren einen Gründungsboom. Der Großteil der vorhandenen Gründer*innenliteratur blickt jedoch aus männlicher Perspektive auf das Thema: Mit dem richtigen „Mindset“ kann man alles schaffen, so das Credo. Vorhandene Privilegien, Zugang zu Wagniskapital und Förderung werden in diesen Erzählungen kaum thematisiert, genauso wenig wie strukturelle Diskriminierung. Unsere Gesellschaft ist geprägt von geschlechtlicher und kultureller Vielfalt, die in den erfolgreichen Gründungsgeschichten selten abgebildet wird. Der Anteil weiblicher Unternehmensgründer*innen liegt in Deutschland bei lediglich 36 Prozent, bei den Start-Up-Gründer*innen sind es gerade einmal 16 Prozent. Nicht-binäre Personen werden in solchen Statistiken überhaupt nicht erfasst. Gleichzeitig gibt es aber sehr viele inspirierende Menschen, die abseits cis männlich dominierter Pfade ihre eigenen Erfolgsgeschichten geschrieben haben. Die vielfältigen Sichtweisen auf die Themen Selbständigkeit und Gründer*innentum sichtbar zu machen, war unsere Motivation bei der Konzeption dieses Buches.

In „Von hier aus gesehen“ sind wir der Frage nachgegangen, wie faires Wirtschaften in einer hochkomplexen kapitalistischen Welt möglich ist. Wir haben mit Menschen gesprochen, die uns in 15 berührenden Interviews mit großer Offenheit Einblick in ihre Erfahrungen mit selbständiger Arbeit und Gründungen gegeben haben.

Die Interviewten sind alle haupt- oder nebenberuflich selbständig tätig und kommen aus unterschiedlichen Branchen und Bereichen. Wir wollen mit dem Buch möglichst viele verschiedene Perspektiven abbilden und haben daher weiße und Schwarze Personen und PoC, Menschen mit und ohne Behinderung, cis und trans Personen sowie nicht-binäre Menschen, Mütter und Kinderlose angefragt. Die Schwierigkeiten, die beim Versuch gesellschaftliche Vielfalt abzubilden, aufgetreten sind, haben wir im Nachwort aufgegriffen. Uns ist bewusst, dass unzählige Perspektiven fehlen, und dass jede*r Interviewte nur für sich selbst und keine bestimmte Gruppe steht.

„Von hier aus gesehen“ ist kein Buch, das von Anfang bis Ende durchgelesen werden muss. Jedes Interview setzt andere Themenschwerpunkte und bietet die Möglichkeit einzutauchen in individuelle Lebensrealitäten. Vor den Interviews weist eine Content Note (Inhaltshinweis) auf Themen hin, die möglicherweise beim Lesen als belastend empfunden werden.

Im Glossar am Ende des Buches werden bestimmte Begriffe aus den Interviews erläutert.

„Von hier aus gesehen“ ist eine Einladung an die Lesenden, in die Auseinandersetzung mit den eigenen Privilegien, Werten und der eigenen Arbeit zu gehen. Das Buch richtet sich an alle, die mehr wollen als wirtschaftliches Wachstum und Erfolg. Im besten Fall macht „Von hier aus gesehen“ beim Lesen Mut, eigene Wege zu gehen, regt die Lesenden dazu an, sich die aufgeworfenen Fragen selbst zu stellen und weiter zu diskutieren und bietet inspirierende Einblicke in neue Denk- und Arbeitsweisen.

Viel Freude beim Lesen!

CONTENT NOTE: In diesem Interview geht es unter anderem um Rassismus und Colorism.

WAS WAR DEINE MOTIVATION FÜR DAS ROSAMAG?

Ich war frustriert davon, dass in Lifestyle-Medien Schwarze Frauen überhaupt nicht stattfinden – wenn dann nur aus einer kosmopolitischen Perspektive in den USA. Ich hatte mich in der Zeit sehr stark mit der Natural-Hair-Bewegung beschäftigt: Schwarze Frauen, die auf YouTube gezeigt haben, wie man seine Haare pflegen kann, ohne sie chemisch zu glätten. Ich selbst habe lange meine Haare geglättet, ohne zu wissen, was die gesundheitlichen Folgen davon sind. Ich habe es getan, um mich anzupassen. Um weniger Reibung zu kriegen, um nicht noch mehr aufzufallen. Dieses Eingeständnis war schwierig, zu realisieren, warum man solche Dinge macht. Das war der Moment, in dem ich wusste, ich möchte darüber schreiben und reden.

Ich dachte es wäre cool, eine Plattform zu haben, auf der über solche Themen diskutiert wird, wo es aber auch um Repräsentation geht. Wir brauchen Sichtbarkeit, Vorbilder, weil das, was wir sehen, uns natürlich beeinflusst.

WAS HAT LETZTLICH DEN ANSTOSS GEGEBEN, TATSÄCHLICH ZU GRÜNDEN?

Zwischen der ursprünglichen Idee bis zur Gründung des Magazins lagen fast sieben Jahre. Ich habe damals meinen Job gewechselt, nachdem ich ziemlich lange in einer PR-Agentur gearbeitet habe. Ich fing bei einer NGO an, weil ich quasi für die gute Seite arbeiten wollte. Ich fand es schrecklich dort. Da habe ich mich gefragt, gehe ich jetzt wieder zum alten Job zurück, suche ich mir was Neues, oder fange ich jetzt an, diese Idee, die ich schon so lange mit mir herumtrage, anzupacken und es zu wagen? Für mich war klar, wenn ich in einem Jahr nicht davon leben kann, oder nicht das Gefühl habe, es funktioniert, dann lass ich es sein.

WIE BIST DU DANN VORGEGANGEN?

Ich habe Journalismus und Politische Kommunikation studiert. Ich wusste, wie man gute Stories findet, schreibt, aufbereitet und vermarktet. Deshalb hat es auch funktioniert, dass das RosaMag schnell Sichtbarkeit bekommen hat. Ich wusste ganz genau, welche Kanäle ich benutzen muss, um meine Zielgruppe zu treffen. Weil diese Zielgruppe gar nicht adressiert wird in anderen Medien. Mir war ganz früh klar, Social Media ist das einzige Mittel, weil dort passiert unfassbar viel von und für Schwarze Frauen in Deutschland. Ich wusste aber auch, dass man nicht nur tolle Stories schreiben, sondern auch wirtschaftlich handeln muss. Dann habe ich viele Menschen angeschrieben und sie zu ihren Erfahrungen befragt. Das war ein guter Schritt, weil ich so Stück für Stück immer weiterkam. Ich habe Unternehmer*innen kontaktiert, die Ähnliches gemacht hatten, wie beispielsweise das Renk. Magazin, das ist ein deutsch-türkisches Pendant zum RosaMag, oder das DADDY Magazine, das ist ein queeres BiPoC Magazin. Eine Erkenntnis daraus war, dass unsere Zielgruppe aus Marketingsicht recht schwierig ist. In Deutschland gibt es wenig Unternehmen, die ihre Produkte an Schwarze Menschen adressieren. Das war alles noch vor Black Lives Matter.

WOLLTEST DU VON ANFANG AN EIN ONLINE-MAGAZIN GRÜNDEN ODER WAR AUCH EIN PRINTPRODUKT EINE OPTION?

Mein Ziel war es immer, etwas in der Hand zu haben. Wir hatten das Glück, dass uns in den ersten zehn Monaten das Media Lab Bayern unterstützt hat.

Dort hat mich jemand gefragt: ‘Hast du mal rausgefunden, ob Schwarze Frauen überhaupt Magazine haben wollen?’. Das war das größte Learning für mich. Nur, weil ich etwas aus meinem persönlichen Need kreiere, heißt das ja nicht, dass alle das RosaMag als Printmagazin haben wollen. Es stellte sich heraus, dass ein Großteil unserer Zielgruppe gar nicht liest, das war schon sehr ernüchternd. Da haben wir ziemlich schnell realisiert, dass Print nicht so viel Sinn ergibt und wir mehr auf Videos setzen müssen. Wir wollen auf eine andere Art die Informationen kommunizieren, interagieren, Sachen anders aufbereiten.

HEUTE SEID IHR DAS ERSTE UND NOCH IMMER EINZIGE DEUTSCHE ONLINE-MAGAZIN FÜR SCHWARZE FRAUEN.

Da ich sehr lange aus meiner Perspektive geschrieben habe, entspricht es natürlich nicht allen Perspektiven von Schwarzen Menschen in Deutschland.

Schwarz sein ist keine Nationalität, Schwarz sein ist eine Kategorisierung, Schwarz sein ist ein Konzept, es ist ein soziales Konstrukt, es ist nicht real. Es gibt keine Rassen. Das gibt es nicht.

Und obwohl es ein Konstrukt ist, beeinflusst es unser Leben und führt zu Diskriminierung, zu Rassismus, dazu, dass Menschen sterben.

Die Realität von Schwarzen Menschen in Deutschland ist, abgesehen von gewissen Erfahrungen, die uns einen, dass wir unfassbar unterschiedlich sind. Es gibt in Deutschland Schwarze Menschen, deren Vorfahren seit dem Kaiserreich hier sind, andere sind frisch migriert, es gibt Afroamerikaner*innen, und überhaupt ganz unterschiedliche afrikanische Länder.

Es ist so komplex, so unterschiedlich.

Es gibt nur eine Kategorisierung, wir werden als Schwarz, oder als nicht-weiß gesehen.

HEUTE SEID IHR DREI FESTANGESTELLTE UND HABT EINIGE FREIE MITARBEITER*INNEN, DIE MITWIRKEN, DAS ROSAMAG ZU GESTALTEN. WIE FINANZIERT IHR EUCH?

Wir haben mehrere Finanzierungswege: Steady, was total cool ist, weil es planbares Geld ist und all unsere Fixkosten abdeckt. Wir machen auch Content-Kreationen mit Unternehmen, also Native Advertisement. Das bedeutet, dass wir Texte, Fotos, Videos kreieren, so ein Hybrid aus Werbung und redaktionellem Inhalt. Wir machen auch klassische Werbung, wie unseren Beziehungspodcast. Den sponsert Tinder.

Das heißt, wir haben mehrere Ecken, wo das Geld reinkommt. Es ist, wie ich gelernt habe, die einzige Art wie man im Mediendschungel überleben kann.

Außerdem geben wir antirassistische Workshops für Unternehmen. Unsere Intention ist, dass Schwarze Frauen nicht nur punktuell vorkommen, dass es nicht nur ein Magazin für uns gibt, sondern dass wir generell in Redaktionen und Medienkonzepten mitgedacht werden. Weil es auch eine Form von Mikroaggression ist, wenn man immer wieder rassifizierende und diskriminierende Werbung erlebt.

WIE BIST DU MIT DER WACHSENDEN VERANTWORTUNG FÜR DAS ROSAMAG UND FÜR MITARBEITER*INNEN UMGEGANGEN?

Zu Beginn bin ich nicht sehr nachhaltig oder gesund rangegangen. Es ist eine unfassbare Gratwanderung zwischen ein paar Überstunden und der totalen Selbstausbeutung. Ich habe wirklich sieben Tage die Woche gearbeitet, zwölf bis dreizehn Stunden am Tag. Ich war immer präsent. Inzwischen habe ich mehr Abstand und Regeln konzipiert und eine gute Work-Life-Balance. Das klingt so klischeehaft, aber ich glaube schon, dass man wirklich den Abstand braucht. Es sind ja mehrere Ebenen, auf denen man eingebunden ist. Die journalistische Community, die Start-Up-Community, die RosaMag-Community, da steckt man sehr stark in diesen Bubbles. Manchmal ist es gut aus diesem Kosmos rauszugehen. Ich verbringe viel Zeit in der Natur, habe Hunde, ich brauche extrem viel Ruhe. Aber ich habe auch total tolle Möglichkeiten und Angebote und bin in Gesprächen und Räumen, in denen ich vorher nicht war.

Ich fühle mich häufig dankbar und happy.

Die Kehrseite ist der Druck und die Verantwortung. Das ist viel weniger geworden mit einem größeren Team.

Wenn man alleine ist, dann ist man halt alleine. Wenn man ein Team hat, kann man mit anderen reden, das ist schon unfassbar wertvoll. Das hat bei mir sowohl psychisch als auch beim Arbeitspensum so viel verändert.

DAS ROSAMAG IST ALS LIFESTYLE-MAGAZIN GESTARTET, IHR POSITIONIERT EUCH ABER AUCH MIT POLITISCHEN TEXTEN. HAT SICH EUER ANSPRUCH GEWANDELT?

Unser Konzept war immer, dass wir alle Themen im Leben Schwarzer FLINTA im deutschsprachigen Raum besprechen, auch die schwierigen und komplexen. Gleichzeitig wollen wir Schwarz sein nicht nur problematisieren oder in einem negativen Kontext darstellen, sondern auch zelebrieren. Unser Ziel war es, dass sich das die Waage hält. Es gab Phasen, in denen wir sehr politisch wurden und uns stark auf sehr komplexe, gesellschaftskritische Themen fokussiert haben. Das war gut, aber irgendwann haben wir festgestellt, dass wir statt 50/50 eher 80 Prozent Politisches hatten. Vor allem während Black Lives Matter. Es geht sehr an die Psyche nicht nur darüber zu sprechen, zu schreiben, sondern selbst von den ganzen Geschehnissen betroffen zu sein.

Das hat uns ziemlich runtergezogen und fertiggemacht. Wir wollten dann wieder zurück zu unseren Wurzeln, 50 Prozent Unterhaltung, und zeigen, dass es cool ist Schwarz zu sein. Gleichzeitig haben wir immer noch die Themen, die uns beschäftigen.

WÜRDEST DU DICH SELBST ALS FEMINISTIN BEZEICHNEN?

Ja schon, aber der Begriff ist halt so vorbelastet. Ich muss immer an das Buch von bell hooks denken, ‚Ain’t I a woman?‘. Ich glaube das Konzept des Frauseins ist einfach kompliziert in der Hinsicht, wie wir Frausein definieren.

Frausein ist häufig die weiße Frau. Ich muss an die Jim-Crow-Gesetze in den US-Südstaaten denken. Damals gab es im öffentlichen Raum Toiletten für Frauen, für Männer und für „Colored People“. Das heißt, wenn wir über den Feminismus nachdenken, der damals schon stattgefunden hat, dann wurden Schwarze Frauen nicht mitgemeint. Weil Schwarze Frauen waren Schwarz, sie wurden nicht als Frauen mitgedacht.

Deshalb ist es schon schwierig sich feministisch zu nennen, aufgrund der Historie und der nicht intersektional gedachten Historie. Gleichzeitig betreffen mich Dinge wie Frauenwahlrecht, Paragraph 218, und so weiter auch. Ich bin immer noch eine Frau, aber ich bin auch eine Schwarze Frau. Feminismus mit Sternchen würde ich sagen.

WIE WÜRDEST DU FEMINISMUS MIT STERNCHEN BESCHREIBEN?

Für mich geht es schon um den radikalen Einsatz, dass Frauen Menschen sind und dieselben Privilegien haben sollten wie Männer. Es geht auch darum, anzuerkennen, dass wir in einem System des weißen Mannes leben und was dessen Folgen sind. Feminismus heißt für mich eine Haltung zu haben und zu sagen, ich wünsche mir mehr. Ich wünsche mir mehr Gleichberechtigung auf unterschiedlichen Ebenen, nicht nur als Frau, wir sind nicht nur Frauen. Wir haben so viele weitere Identitäten in uns. Wir sind Frauen, wir sind cis, wir sind hetero, wir sind trans und und und, dass das auch mitberücksichtigt wird. Vielleicht sollte ich schon sagen, intersektionaler Feminismus.

INWIEWEIT SPIELT DIE REFLEXION DEINER EIGENEN PRIVILEGIEN FÜR DICH EINE ROLLE?

Ich komme aus einem Arbeiter*innenhaushalt, aber bin trotzdem eine Akademikerin. Meine Mutter war alleinerzie-hend, sie hatte drei Jobs als ich jung war.

Mit meinem ersten Job in Vollzeit habe ich mehr verdient als meine Mutter.

Da dachte ich, wow, ist das legitim, nur weil ich studiert habe? Und das war ja erst mein Einstiegsgehalt. Ich glaube, wenn man so aufwächst, dann macht man sich schon viele Gedanken über Privilegien und wie viele Nuancen von Privilegien es gibt. Privilegien werden oft als etwas schlechtes gesehen, aber eigentlich ist es etwas total cooles, weil man Dinge verändern kann.

WIE NUTZT DU DEINE PRIVILEGIEN, UM DINGE ZU VERÄNDERN?

Ich habe schnell gemerkt, dass Intersektionalität viel mehr als Schwarz oder weiß bedeutet. Wir prangern im Journalismus an, dass er so unfassbar weiß gedacht ist. Aber natürlich müssen wir auch uns selbst fragen, wie stark fokussieren wir uns auf unsere eigenen Perspektiven und wie gut kriegen wir den intersektionalen Blick hin? Und da denke ich schon oft über meine Privilegien nach. In der Hinsicht, ob das RosaMag deshalb so erfolgreich ist, weil ich mixed und light skinned bin. Ich erhoffe mir von weißen Menschen, dass sie Allies für mich sind und ich selbst bin auch ein Ally für meine dark skinned Schwestern.

CONTENT NOTE: In diesem Interview geht es unter anderem um Rassismus, Sexismus und digitale Gewalt.

DIE ZEIT HAT DICH 2019 ZU DEN 100 WICHTIGSTEN OSTDEUTSCHEN GEZÄHLT. DU BIST 1995 GEBOREN. WELCHE ROLLE SPIELT DEINE OSTDEUTSCHE HERKUNFT FÜR DICH?

Meine Eltern sind, als sie jung waren, in die DDR eingewandert. Ich bin im Osten geboren, aber habe nie so viel darüber nachgedacht, dass es so einen krassen Teil meiner Identität ausmacht. 2019 bekam ich plötzlich viele Anfragen zum Thema Rassismus und Rechtsradikalismus im Osten. Es war gerade Landtagswahl. Das waren teilweise verletzende Fragen und eine erzwungene Auseinandersetzung für mich. Ich habe reißerische Anfragen bekommen, etwa, was ich von den rassistischen Ausschreitungen in Rostock-Lichtenhagen halte. Die vietnamesisch-ostdeutsche Geschichte ist eine sehr schmerzhafte. Ich möchte sie ergründen und mich unter meinen eigenen Bedingungen damit befassen.

DU BIST BEREITS SEIT DEINEM STUDIUM ALS JOURNALISTIN, MODERATORIN UND SPEAKERIN FREIBERUFLICH TÄTIG. WIE KAM ES DAZU?

Als ich studiert habe, dachte ich noch, ich bleibe an der Uni und gehe in die Forschung. Während des Studiums musste ich Geld verdienen und habe dann begonnen freiberuflich für ein Stadtmagazin zu schreiben. Ich wollte über Themen sprechen, die mich betreffen, wie Rassismus und Sexismus. Ich habe angefangen einen Blog zu schreiben und dann mit Poetry Slam Texte auf die Bühne gebracht. Das Moderieren entstand aus dem Poetry Slam heraus.

Das war ein Sprungbrett. 2017 habe ich begonnen für das Funk-Format Jäger & Sammler zu arbeiten, da kam die Selbstständigkeit richtig in Fahrt. Seitdem haben sich laufend neue Dinge ergeben.

Ich habe nie überlegt, wie ich das strategisch am besten mache. Es ist einfach so gekommen.

IN DER MEDIENWELT SITZEN IN ENTSCHEIDUNGSPOSITIONEN NOCH IMMER HÄUFIG TYPISCHE GATEKEEPER. WIE IST ES DIR GELUNGEN, DEIN SELBSTVERTRAUEN ALS JOURNALISTIN AUFZUBAUEN?

Ich komme aus einer Arbeiterfamilie, bin migrantisch und eine Frau. Ich kenne Widerstände in allen möglichen Kontexten. Ich versuche, meinen Zweifeln wenig Raum zu geben. Das klappt auch ganz gut, etwa wenn ich mir meiner Fähigkeiten bewusst werde und immer dazulernen möchte. In die Medienbranche kommt man oft nur durch Praktika rein, das ist der klassische Weg.

Aber nicht alle können sich unbezahlte Praktika leisten. Viele journalistische Inhalte scheinen migrantische junge Zielgruppen auch weniger im Blick zu haben. Da entwickelt man schon eine Mentalität, sich durchkämpfen und beweisen zu müssen. Manchmal auch ein Imposter-Syndrom.

IMPOSTER, ETWAS, DAS DU ÜBERWUNDEN HAST?

Ich habe es nicht überwunden, aber es hat sich verändert. Imposter bedeutet, dass man sich fehl am Platz fühlt. So, als würde gleich jemand herausfinden, dass man sich irgendwohin gemogelt hätte.

Als Frau und migrantische Frau, scheinen manche Strukturen nicht für mich gemacht zu sein. Ich habe irgendwann realisiert, dass das System es mir schon schwer genug macht, ich brauche nicht auch noch auf mir selbst rumzuhacken.

Mir hat es geholfen, es systemischer zu sehen. Nicht zu fragen, „was mache ich falsch?“, sondern „was stimmt an den Strukturen nicht?“.

IN DEINER JOURNALISTISCHEN ARBEIT BEARBEITEST DU SCHWIERIGE, SICHER AUCH BELASTENDE THEMEN. WIE GEHST DU DAMIT UM?

Ich spreche schon so lange zu Themen wie Rassismus und Sexismus, dass ich Schutzmechanismen entwickelt habe.

Eigentlich ist Rassismus gar nicht mein Hauptthema. Natürlich habe ich viel dazu zu sagen, aber meine Schwerpunkte sind eigentlich Feminismus und Medienkultur. Ich bin nicht nur die Summe meiner Diskriminierungserfahrungen, ich habe auch fachliches Wissen in anderen Bereichen. Meine Masterarbeit habe ich zu misogyner Online-Belästigung geschrieben. Das hat mir geholfen, Dinge zu erkennen und mir nicht so ohnmächtig vorzukommen.

ERHÄLTST DU SUPERVISION ODER EINE ANDERE FORM DER UNTERSTÜTZUNG, UM MIT SOLCHEN SCHWIERIGEN RECHERCHETHEMEN UMZUGEHEN?

Als ich anfing, meine Kolumne auf jetzt.de zu schreiben, habe ich einige eklige Kommentare bekommen. Da ich die Mechanismen von Online-Belästigung kannte, hat mich das nicht mehr so mitgenommen. Außerdem war die Redaktion sehr sensibel. Ich suche mir jetzt meine Themen selbst aus und kann gut abschätzen, ob ich das packe oder nicht. Ich habe mich von den Redaktionen immer gut unterstützt gefühlt, aber ich weiß, dass es gerade für viele freie Journalist*innen oft Einzelerfahrungen sind. Im Rahmen meiner Masterarbeit habe ich herausgefunden, dass Redaktionen dazulernen können, wie sie Mitarbeiter*innen bei psychischer Belastung unterstützen können.

IN DEN SOZIALEN NETZWERKEN BIST DU SEHR PRÄSENT. WIE VIEL DAVON IST PERSÖNLICH, WIE VIEL ÖFFENTLICHE FIGUR?

Ich denke viel über die eigene Verwertbarkeit nach. Wie viel will ich von mir zeigen, wie viel von meiner Freizeit reinstecken, um mich „als Marke zu pushen“? Das ist mir manchmal zuwider. Instagram wollte ich eigentlich nur für Spaß- und Food-Content nutzen, meine Arbeit präsentiere ich auf meiner Website. Mittlerweile ist es anders. Es ist super schwer die Balance zu finden zwischen Privatleben und Öffentlichkeit.

Klar will ich Reichweite, klar will ich, dass meine Arbeit gelesen beziehungsweise geschaut und gehört wird. Es erzeugt aber auch Druck. Ich frage mich oft, wie sehr will ich mich zu Markte tragen. Es ist die inhärent kapitalistische Verwertungslogik, aus jedem Gedanken ein Sharepic machen zu müssen. Aber mittlerweile habe ich da eine gute Balance gefunden. Auf Insta ist es jetzt eine gute Mischung zwischen Inhalten und spaßigem Kram geworden.

MIT WACHSENDER ZAHL DER FOLLOWER*INNEN STEIGT AUCH DIE ERWARTUNG DER MENSCHEN, DIE DIR FOLGEN. WIE GEHST DU DAMIT UM?

Manche haben ein Bild von mir im Kopf oder eine bestimmte Erwartungshaltung. Ich kann und will dem nicht gerecht werden. In der Coronakrise hat antiasiatischer Rassismus zugenommen.

In der Anfangszeit der Pandemie habe ich viele Nachrichten von Betroffenen bekommen, die Hilfe gesucht haben. Ich habe mich über das Vertrauen gefreut, aber ich konnte das nicht auffangen. Ich habe mich dann mit der Amadeu Antonio Stiftung zusammengetan, die Betroffenen Unterstützung angeboten hat. Ich als Privatperson kann das nicht leisten, aber es gibt Institutionen, die es können.

DIE GRENZE ZWISCHEN JOURNALISMUS UND AKTIVISMUS WIRD FLIESSENDER. WIE POSITIONIERST DU DICH?

Ich verstehe mich gar nicht als Aktivistin. Aber der Aktivist*innenvorwurf kommt, gerade wenn man Themen bearbeitet, von denen man selbst betroffen ist. Im Endeffekt haben alle Journalist*innen eigene Werte, aber bei denen, die von Diskriminierung betroffen sind, wird die Objektivität in Frage gestellt.

Nicht-Betroffene seien umgekehrt dazu neutral, gerade so als hätten sie keinen Standpunkt. Ich versuche, für mich eine Grenze zu ziehen zwischen Aktivismus und Journalismus. Das bedeutet nicht, dass ich Aktivismus abwerte. Aber ich pushe selbst keine Agenda, auch wenn ich bestimmte Werte habe.

WELCHE WERTE SIND DAS?

Ich verhandle meine Werte und entwickle mich immer weiter. Ich habe mein Set an Werten, je nach Kontext handele ich das aus. Was mir immer wichtig ist, ist ein rassismuskritischer, feministischer, weiblicher, ostdeutscher Blick. Ich wurde als Teenagerin früh politisiert. Meine ersten Gehversuche in Richtung Feminismus waren, dass ich mich mit Catcalling, sexuellen Übergriffen und Belästigung auseinandergesetzt habe. Ich war damals erleichtert zu sehen, dass hinter Sexismus ein System steckt. Es liegt nicht an mir. Wir sind dem alle ausgesetzt, das ist das Patriarchat. Da habe ich begonnen mir einen Wertekanon anzueignen. Feminismus bedeutet für mich nicht nur Girlpower, sondern es ist eine Ermächtigungsstrategie. Mein Feminismus will viele Lebensrealitäten mitdenken, hat einen klaren Klassenstandpunkt und steht für soziale Gerechtigkeit.

INWIEFERN SPIELT DIE REFLEXION EIGENER PRIVILEGIEN FÜR DICH EINE ROLLE?