Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Böhlau Köln

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Gesellschaftspolitisch engagierte Professoren werden heutzutage – im Gefolge der fortschreitenden Ökonomisierung und zugleich Subjektivierung vieler Lebensbereiche – gern als unzeitgemäße Idealisten, hoffnungslose Utopisten oder gar lächerliche Moralathleten abgetan. Im Gegensatz zu derartigen Anschauungen stellt dieses Buch elf Geisteswissenschaftler vor, die im ideologisch verhärteten Klima des Kalten Kriegs zwischen Ost und West versucht hatten, gegen die systemkonformen Fronten in der BRD und der DDR aufzubegehren. Mögen auch manche ihrer Verlautbarungen veraltet erscheinen, ihre in die politischen Konflikte eingreifenden Haltungen sind bis heute vorbildlich. Es handelt sich dabei um: Richard Hamann, Werner Krauss, Jürgen Kuczynski, Wolfgang Abendroth, Georg Knepler, Hans Mayer, Helmut Gollwitzer, Robert Jungk, Walter Grab, Hans Heinz Holz und Werner Mittenzwei.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 406

Veröffentlichungsjahr: 2014

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in derDeutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Datensind im Internet über http://portal.dnb.de abrufbar.

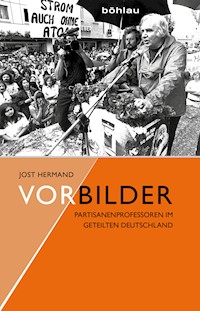

Umschlagabbildung:

Mehr als tausend Atomkraftgegner nahmen am 24.06.1979 in Gundelfingenan einer Kundgebung teil, bei der gegen den Weiterbau des KernkraftwerksGrundremmingen protestiert wurde. Prominentester Redner dieser Kundgebungwar der Buchautor Robert Jungk. © picture alliance / Fotograf: Norbert Försterling

© 2014 by Böhlau Verlag GmbH & Cie, Köln Weimar Wien

Ursulaplatz 1, D-50668 Köln, www.boehlau-verlag.com

Alle Rechte vorbehalten. Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.

Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzesist unzulässig.

Korrektorat: Volker Manz, Kenzingen

Einbandgestaltung: Satz + Layout Werkstatt Kluth, Erftstadt

Satz: Peter Kniesche Mediendesign, Weeze

Druck und Bindung: Finidr, Cesky Tesin

Gedruckt auf chlor- und säurefreiem Papier

ISBN 978-3-412-22365-6

Datenkonvertierung: Lumina Datamatics, Griesheim

ISBN dieses eBooks: 978-3-412-21813-3

Inhalt

Gesellschaftspolitische Vorbilder in der deutschen Geschichte

Ein Abriß

Richard Hamann (1879–1961)

Kunsthistoriker

Werner Krauss (1900–1976)

Romanist

Jürgen Kuczynski (1904–1997)

Gesellschafts- und Wirtschaftshistoriker

Wolfgang Abendroth (1906–1985)

Politik- und Rechtswissenschaftler

Georg Knepler (1906–2003)

Musikhistoriker

Hans Mayer (1907–2001)

Literaturwissenschaftler

Helmut Gollwitzer (1908–1993)

Protestantischer Theologe

Robert Jungk (1913–1994)

Zukunftsforscher

Walter Grab (1919–2005)

Historiker

Hans Heinz Holz (1927–2011)

Philosoph

Werner Mittenzwei (1927–2014)

Literatur- und Theaterwissenschaftler

Schlußwort

Anmerkungen

Bildnachweise

Personenregister

Gesellschaftspolitische Vorbilder in der deutschen Geschichte

Ein Abriß

I

Worin sahen bestimmte Berufsgruppen oder gar größere Bevölkerungsschichten ihre gesellschaftspolitischen „Vorbilder“? Wann tauchten diese erstmals auf? Wer propagierte sie? Wem nützten sie? Warum büßten sie inzwischen viele ihrer bisherigen Charakteristika ein? Nur wer sich derartige Fragen stellt, kann hoffen, etwas historisch Begründetes, ja vielleicht sogar Relevantes über den tieferen Sinn derartiger Vorbilder auszusagen. In jenem geographischen Bereich, der sich seit einigen Jahrhunderten als „Deutschland“ versteht, entstanden sie wahrscheinlich erst, als sich in grauer Vorzeit einige germanische Bevölkerungsgruppen zu Stammesverbänden zusammenschlossen, die sich zur Stärkung ihrer inneren Verbundenheit – neben kriegerisch-wehrhaften Vorstellungen – zugleich auf mythologisch überhöhte Herrschaftskonzepte zu stützen versuchten. Eine maßgebliche Rolle spielten dabei sicher auch vorbildliche Gestalten der jüngsten Vergangenheit, an denen sich die führende Kriegerkaste ein Beispiel nehmen sollte.

Dies änderte sich erst, als die germanischen Stämme im Zuge der Völkerwanderung des 4. bis 6. Jahrhunderts in den Einflußbereich spätantiker Religionsvorstellungen gerieten und ihnen dort das Vorbild jenes Heilands gepredigt wurde, der allen Menschen – ungeachtet ihrer ethnischen Zugehörigkeit und Sprache – die Verpflichtung auferlegt habe, sich im Gefolge einer Imitatio Christi zu Friedfertigkeit und Bescheidenheit zu bekennen. Und daraus ergaben sich im Hinblick auf ihre gesellschaftspolitischen Vorbilder folgende Auswirkungen. Einerseits [<<7||8>>] führte diese ideologische Umorientierung im Zuge der angestrebten Christianisierung des sogenannten Abendlandes von seiten der römisch-katholischen Kirche zu einer schnell anwachsenden Verkultung jener Heiligen, ob nun Männer oder Frauen, die bei der Durchsetzung des neuen Glaubens selbst vor dem Märtyrertod nicht zurückgeschreckt waren. Andererseits wurden von ihr all jene Anhänger Jesu als Vorbilder hingestellt, die sich danach als Eremiten, Klausner oder Mönche aus dem weltlichen Getriebe in eine bedürfnislose Einsamkeit zurückgezogen hatten.

Doch mit solchen Leitbildern allein war kein Staat zu machen. Also mußten bei der Gründung neuer Königreiche auch gewisse vorchristliche Herrscher- und Heldenvorstellungen reaktiviert werden, denen nach germanischer oder antiker Tradition weiterhin die nötige Verehrung gezollt werden sollte, um so die in der Lehre Jesu enthaltenen Gleichheitsvorstellungen aller Menschen zu verhindern, mit denen sich keine staatlichen Ordnungsprinzipien durchsetzen ließen. Schließlich waren die inzwischen entstandenen, zumeist germanisch regierten Staaten wegen der noch unterentwickelten materiellen Produktionsverhältnisse auf eine klare Gewaltentrennung angewiesen, mit der sie die Gefahr eines räuberischen Anarchismus vermeiden wollten.

Das Ergebnis dieser Entwicklung ist allen Sozialhistorikern bekannt. Den unteren Bevölkerungsschichten, das heißt den Bauern, Handwerkern und Mönchen, wurde fast das gesamte Mittelalter hindurch das christliche Ideal der Friedfertigkeit und Bescheidenheit gepredigt, um innerhalb dieser Stände keinen rebellischen Geist aufkommen zu lassen, während sich die Herrschenden gern als christlich-großmütige Könige oder edle Ritter verklären ließen. Ja, manche Herrscher verstanden sich – neben dem Papst – sogar als Stellvertreter Jesu, so wie manche Ritter – in Anlehnung an die Parzival-Legende – auf literarischer Ebene gern als Hüter des Heiligen Grals hingestellt wurden, um auch sie mit dem Nimbus heilsgeweihter Gestalten zu umgeben. Diese Ständeordnung sowie das ihm zugrundeliegende Vorbildsystem blieben [<<8||9>>] in Deutschland bis weit in das 14., ja zum Teil noch bis in das 15. Jahrhundert erhalten. Das belegt unter anderen der erste Catalogus illustriam vivorum germaniam, den Johannes Trittenheim, der sich als Abt des Benediktinerklosters Sponheim Trithenius nannte, in den Jahren 1491 bis 1495 zusammenstellte und in den er rund 500 geistliche und weltliche Gestalten aufnahm, die sich entweder in der Nachfolge Christi oder wegen ihrer Herrscherqualitäten ausgezeichnet hätten.

Doch zu diesem Zeitpunkt bahnten sich im gesellschaftlichen Gefüge jenes Staates, der sich als das Heilige Römische Reich Deutscher Nation ausgab,1 bereits sozioökonomische Änderungen an, die notwendigerweise zu einem Wandel innerhalb der klassenbedingten Vorbilder führten. Ausgelöst wurde diese Entwicklung vor allem durch die sich unaufhaltsam vollziehende Verstädterung und die damit verbundene Entstehung jenes Dritten Standes, der sich als freies Bürgertum verstand und sich aufgrund seiner Bildung und allmählich anwachsenden Vermögensverhältnisse nicht mehr in die mittelalterliche Ständeordnung, die nur Fürsten, Adlige, Bauern, Handwerker und Mönche gekannt hatte, einpassen wollte. Auch die von Martin Luther ausgehende Reformation, das Auftreten der deutschbewußten Humanisten sowie die ersten Bauernaufstände zu Beginn des 16. Jahrhunderts taten ein übriges, die älteren gesellschaftlichen Leitbilder des edlen Ritters und des sich der Imitatio Christi hingebenden Klosterbruders in den Hintergrund zu drängen. Das erstmals mit einem steigenden Selbstbewußtsein auftretende Bürgertum, das mehrheitlich nicht mit den aufständischen Bauern sympathisierte, suchte plötzlich nach neuen gesellschaftlichen Vorbildern, um sich als eine über das „niedere Volk“ erhebende Kaste zu qualifizieren. Und die sah es weitgehend in Reformatoren, Künstlern und Gelehrten, die zwar noch keine politische Macht besaßen, aber dafür wenigstens im Bereich des Geistes einen nicht mehr zu unterdrückenden Führungsanspruch anzumelden versuchten. Ein gutes Beispiel dieser Gesinnung ist das 1566 erschienene Teutscher Nation Heldenbuch des Baseler Professors [<<9||10>>] Heinrich Bantlin. Zwar reichte es im Sinne der mittelalterlichen genealogischen Vorstellungen bis zu Adam, als dem Urahn der gesamten Menschheit, zurück, präsentierte aber zugleich dem bürgerlichen Lesepublikum dieser Jahre auch vorbildliche Gestalten wie Martin Luther, Johannes Gutenberg, Sebastian Münster, Albrecht Dürer und Erasmus von Rotterdam, die sich durch ihre Taten und ihr Leben, durch ihre Tugenden und ihre große Autorität, wie es mehrfach heißt, ausgezeichnet hätten.

Doch die nur mangelhaft ausgebildeten materiellen Produktionsverhältnisse innerhalb der bürgerlichen Handels- und Handwerkergesellschaft reichten zu diesem Zeitpunkt noch keineswegs aus, um diesen Vorbildern eine in die politische Praxis eingreifende Wirkung zu verleihen. Dazu war die Macht der über große Ländereien und Steuereinkommen verfügenden fürstlichen und geistlichen Feudalherren, die im Zuge der Gegenreformation und dann in Nachahmung des französischen Sonnenkönigs immer absolutistischer auftraten, weiterhin viel zu erdrückend. Dementsprechend mußte sich das Bürgertum im sogenannten Barockzeitalter zwangsläufig neue gesellschaftspolitische Vorbilder schaffen. Statt nach wie vor die aufrührerischen Reformatoren und Humanisten des frühen 16. Jahrhunderts zu verklären, begnügte es sich jetzt zusehends mit der liebedienerischen Herausstellung jener Hofbeamten, deren Ehrgeiz sich weitgehend in den eigenen Karriereabsichten erschöpfte. Zugegeben, im Gefolge der beginnenden Aufklärung des 18. Jahrhunderts kam es dabei auch zum Leitbild des „redlichen Mannes am Hofe“, der sich bemüht, seinen Fürst von unnötigen Exzessen abzuhalten und ihm lieber gewisse Reformen im Steuer- und Verwaltungswesen nahezulegen. Aber letztlich erwiesen sich solche vereinzelt auftretenden Gestalten nicht als allgemeingültige Vorbilder für das sich selbst in vielen deutschen Staaten zu einem allmählich immer größeren Selbstwertgefühl durchringenden Bürgertum.

Da jedoch der absolutistische Gegendruck nicht nachließ, beschränkten sich in der Folgezeit viele bürgerliche Autoren bei ihrer Suche nach [<<10||11>>] neuen sozialen Fixpunkten zunehmend auf den Innenbereich der alltäglichen Lebensführung, statt sich auf das Glatteis in die Tagespolitik eingreifender Forderungen zu begeben. Ihre gesellschaftspolitischen Vorbilder blieben demzufolge bis weit in das 18. Jahrhundert hinein, ja zum Teil sogar noch darüber hinaus, recht bescheiden. Im Sinne der weitverbreiteten Maxime „Ruhe ist die erste Bürgerpflicht“ stellten sie gern als neues Leitbild den „guten Hausvater“ hin, der sich aus allen politischen Wirren heraushält und sich vornehmlich um sein Geschäft und seine Familie kümmert. In ihren Schriften begegnet man daher immer wieder der Forderung, daß jeder „vor seiner eigenen Türe kehren solle“, statt sich in die politischen Machenschaften der Fürsten einzumischen.

Die Forderungen der Französischen Revolution von 1789 fanden, obwohl sie fast ausschließlich vom Dritten Stand ausgingen, deshalb selbst in den mittelständischen Schichten der meisten deutschen Staaten keinen großen Widerhall, zumal sich sogar von ihrem Herzog in den Adelsstand erhobene bürgerliche Geistesgrößen wie Johann Wolfgang Goethe und Friedrich Schiller im Laufe der neunziger Jahre unmißverständlich von ihnen distanzierten. An welchen Vorbildern sollten sich daher die anderen Intellektuellen unter den deutschen Bürgern in dieser Ära orientieren? Da sie keine fanden und in den gegenrevolutionären Propagandaorganen lediglich lasen, zu welchen gewaltsamen Ausschreitungen die jakobinische Herrschaft in Paris geführt habe, schwiegen sie lieber und blieben bei ihrer hausväterlichen Gesinnung, die ihnen in den von den Fürsten angezettelten Koalitionskriegen gegen die angeblich „skrupellosen Wüstlinge“ jenseits des Rheins als die ihrem Stande einzig gemäße Haltung erschien.

Doch dieser Zustand sollte nicht lange währen. Schließlich erwies sich der ihnen anfangs als „Bändiger der Französischen Revolution“ angepriesene Napoleon ab 1806 als ein skrupelloser Imperialist, der nicht nur das Heilige Römische Reich Deutscher Nation zu Fall brachte, sondern es auch schamlos auszubeuten begann. Und das [<<11||12>>] empörte selbst große Teile der bis dahin in Engelsgeduld dahinlebenden deutschen Bürgerklasse. Als sich darum 1812 die preußischen, sächsischen und österreichischen Herrscher entschlossen, die französische Grande armée mit der Hilfe der Russen aus Deutschland zu vertreiben, folgten ihnen viele ihrer Untertanen mit „vaterländischer“ Begeisterung, ja voller Hoffnung, daß dieser Krieg nicht nur zur Befreiung von den Franzosen, sondern auch zur Befreiung von der absolutistischen Willkür vieler deutscher Fürsten führen würde. Ihre gesellschaftspolitischen Vorbilder waren daher nicht nur Friedrich Wilhelm III. von Preußen oder Franz I. von Österreich, sondern auch die in der Germania des Tacitus oder im Nibelungenlied beschworenen freiheitsliebenden germanischen Recken sowie jene Lützower Jäger, die im Gefolge Theodor Körners im Kampf gegen die französischen Eindringlinge den Heldentod erlitten hatten. Doch alle daran geknüpften Hoffnungen machten die auf dem Wiener Kongreß von 1815 von den Fürsten durchgesetzten reaktionären Beschlüsse, die keinen Zweifel an der Aufrechterhaltung der älteren absolutistischen Verhältnisse ließen, wieder zunichte. Wer deshalb in der Folgezeit weiterhin irgendwelchen nationaldemokratischen Idealen anhing, wurde entweder bespitzelt, eingekerkert oder mußte ins Ausland fliehen.

Neue politische Hoffnungen und damit auch neue gesellschaftsverändernde Vorbilder ergaben sich für das deutsche Bürgertum erst wieder nach der Französischen Revolution von 1830, deren progressive Zielsetzungen vor allem von den Jungdeutschen und dann den Vormärzlern aufgegriffen wurden, die sich wie Heinrich Heine als saintsimonistisch gesinnte „Männer der Moderne“ oder wie Karl Marx als „Kommunisten“ ausgaben, jedoch bei den durch die Metternichsche Restauration eingeschüchterten biedermeierlich gesinnten Hausvätern nicht den genügenden Widerhall fanden. Selbst die anfangs recht vielversprechende Achtundvierziger-Revolution verlief demzufolge in Deutschland im Sande. Als deshalb Ludwig Bechstein 1854 sein Buch Zweihundert deutsche Männer in Bildnissen und Lebensbeschreibungen [<<12||13>>] herausbrachte, nahm er darin vor allem Schriftsteller, Komponisten, Maler und Gelehrte auf, um somit den in rund 30 autonomen Fürstentümern lebenden Deutschen – wenn schon nicht in politischer Hinsicht, so doch wenigstens auf dem Gebiet der Kultur und Wissenschaft – einige nationalbetonte Vorbilder zu geben. Doch schon in den folgenden Jahren schworen große Teile der bürgerlichen Intelligenz, selbst viele von jenen, die sich 1848 noch für die Durchsetzung der Volkssouveränität eingesetzt hatten, sogar derartigen Vorbildern ab und versprachen sich eine Veränderung der innenpolitischen Verhältnisse nur noch von der preußischen Führungsmacht unter Otto von Bismarck. Und dieser nutzte als Realpolitiker die ihm gegebene Chance, indem er 1871 – nach einem von ihm provozierten Krieg gegen Frankreich – jenes Zweite Deutsche Kaiserreich gründete, in dem zwar auch einige Vertreter des bürgerlichen Geistes- und Besitzadels als vorbildlich hingestellt wurden, jedoch die eigentliche Macht weiterhin in den Händen der Fürsten und der mit ihnen verbundenen Hochadligen blieb.

Die Folge davon war, daß sich die wilhelminische Bourgeoisie in zwei ideologische Lager spaltete. Die einen schworen blindlings auf Kaiser und Reich, die anderen zogen sich in den Bereich der von Thomas Mann apostrophierten „machtgeschützten Innerlichkeit“ zurück und sahen ihre Vorbilder lediglich in Künstlern, Ästheten und anderen „Geistigen“, die sich von jedem tagespolitischen Engagement distanzierten. Während die Sozialdemokraten zur gleichen Zeit erstmals das Leitbild des klassenbewußten Arbeiters aufstellten, fanden die bildungsbetonten Intellektuellen dieser Ära sowohl die geschäftstüchtigen Raffkes unter den Industriellen als auch den Pöbel der unteren Klassen lediglich degoutant. Ohne jedes Verständnis für die imperialistische Stimmungsmache der wilhelminischen Führungsschichten stolperten daher viele von ihnen 1914 geradezu bewußtlos in jenen Ersten Weltkrieg hinein, den sie als eine „Kulturmission des deutschen Geistes“ empfanden.

[<<13||14>>] Als dieser Krieg verloren ging, stand deshalb fast das gesamte deutsche Bürgertum ohne progressiv gestimmte Vorbilder da. Es war zwar froh, daß die inzwischen revisionistisch eingestellten Sozialdemokraten die von den Spartakisten angestrebte „Bolschewisierung“ der Weimarer Republik verhindert hatten, schwankte aber weiterhin unschlüssig zwischen wilhelminisch gefärbten Nostalgiegefühlen und gewissen liberaldemokratischen Vorstellungen hin und her. Ja, als es 1929 zu einer auch sie bedrohenden Wirtschaftskrise kam, schloß sich die Mehrheit des bürgerlichen Mittelstands, der sich inzwischen von den Sozialdemokraten abgewandt hatte, jener Allianz aus Deutschnationaler Volkspartei (DNVP) und Nationalsozialistischer Deutscher Arbeiterpartei (NSDAP) an, von der sich die Vertreter dieser Klasse die einzig mögliche Rettung vor einer abermals drohenden „Bolschewisierung“ von seiten der Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD) versprachen. Demzufolge huldigten sie von Jahr zu Jahr, ja von Monat zu Monat immer williger jenen gesellschaftspolitischen Vorbildern, die ihnen diese zwei zutiefst republikfeindlichen Parteien als die wichtigsten Leitfiguren einer erfolgversprechenden Zukunft vorgaukelten. Und das waren vor allem die deutschbewußten Arbeiter der Stirn und die ebenso deutschbewußten Arbeiter der Faust, die nicht länger dulden würden, sich von irgendwelchen undeutschen Elementen, seien es nun Kommunisten oder Juden, ausbeuten oder hinters Licht führen zu lassen, sondern allen „wahren Deutschen“ wieder ein neues nationales und kulturbewußtes Selbstwertgefühl einflößen würden.

Die innenpolitischen, rassistischen und imperialistischen Auswirkungen dieser propagandistisch aufgebauschten Ideologiekonzepte, ob nun die am 30. Januar 1933 von Paul von Hindenburg vollzogene Machtübergabe an Adolf Hitler, die Zerschlagung der Arbeiterbewegung, das Leitbild der arischen Volksgemeinschaft, die Nürnberger Rassengesetze, der Zweite Weltkrieg, die Judenvernichtung, die Bombardierung der deutschen Städte, die bedingungslose Kapitulation am [<<14||15>>] 8. Mai 1945 und die Vertreibung von über 10 Millionen Deutscher aus Ost- und Südosteuropa, sind nur allzu bekannt und brauchen hier nicht weiter ausgeführt zu werden.

II

Wie sollte es danach zu neuen gesellschaftspolitischen Leit- oder Vorbildern kommen? Und wer sollte sie aufrichten? Die Mehrheit der deutschen Bevölkerung verhielt sich nach den grauenvollen Auswirkungen des Zweiten Weltkriegs erst einmal wie gelähmt. Selbst die überlebenden Nazifaschisten, die an dieser Misere schuld waren, hatten keine Chance, weiterhin für ihre Ideale Propaganda zu treiben. Daran hinderten sie nicht nur die Entnazifizierungsmaßnahmen der vier Besatzungsmächte, sondern auch jene Vertreter der Inneren Emigration, die sich bereits im Dritten Reich, wenn auch nicht offen, so doch privat von den rassistischen und wehrbetonten Ideologiekonzepten der Nazis abgestoßen gefühlt hatten. Das Nein zu Hitler und seinen Satrapen war daher allgemein. Aber das Ja zu neuen gesellschaftspolitischen Vorbildern blieb weitgehend aus. Wer sich überhaupt um solche Vorstellungen bemühte, gehörte fast ausschließlich zu jenen Deutschen, die aus den Gefängnissen bzw. Konzentrationslagern befreit worden waren oder aus dem Exil zurückkehrten. Während die meisten Vertreter der Inneren Emigration dem Nazifaschismus lediglich halbwegs geduldete religiöse oder bürgerlich-liberale Leitbilder entgegengesetzt hatten, bekannten sich viele der aus den Kerkern der Nazis Befreiten sowie der aus dem Exil Zurückkehrenden eher zu jenen im Dritten Reich brutal unterdrückten linksorientierten Ideologien, von denen sie sich ein friedliebendes, auf demokratischen und zugleich sozialistischen Grundsätzen beruhendes Deutschland versprachen. Und das wurde anfangs selbst von den Westmächten geduldet, die schließlich den Nazifaschismus gemeinsam mit der Sowjetunion besiegt hatten. Daher blieb die ideologische Situation in der unmittelbaren Nachkriegszeit erst einmal relativ pluralistisch.

[<<15||16>>] Das änderte sich erst, als in den Jahren 1946/47 die außenpolitische Situation immer frostiger wurde und der lang anhaltende Kalte Krieg zwischen den USA und der UdSSR begann. Dieser Wandel führte notwendig dazu, daß es in der Folgezeit nicht zu einem wiedervereinigten selbständigen Deutschland kam, sondern aus den vier Besatzungszonen zwei von diesen beiden Supermächten abhängige Satellitenstaaten wurden. Damit waren die ideologischen Parameter diesseits und jenseits des sogenannten Eisernen Vorhangs von vornherein klar. Wer sich diesseits der Elbe befand, mußte dem American Way of Life folgen, wer sich jenseits der Elbe befand, mußte sich entscheiden, entweder den marktwirtschaftlichen Verlockungen des Westens nachzugeben und dorthin überzusiedeln oder sich zu den antikapitalistischen Ideologiekonzepten der sowjetorientierten Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands (SED) zu bekennen. Während also kurz nach der oft beschworenen „Stunde Null“ noch eine gewisse weltanschauliche Offenheit geherrscht hatte, trat danach eine politische Polarisierung ein, die im Spätherbst 1949 schließlich zur endgültigen Spaltung Deutschlands in zwei voneinander unabhängige Staaten, die Bundesrepublik Deutschland (BRD) sowie die Deutsche Demokratische Republik (DDR), führte.

Innerhalb dieser beiden Staaten waren vor allem zu Anfang die gesellschaftspolitischen Idealvorstellungen geradezu überdeutlich. Im Westen war es das bürgerlich-liberale Leitbild des auf keine klar umrissene Ideologie festgelegten Individuums, für das es keinen höheren Wert als die einzelpersönliche Freiheit in politischer, beruflicher, sozialer, künstlerischer oder geistiger Hinsicht gab. Das klang auf Anhieb, vor allem nach den vielen Einschränkungen der Subjektivität innerhalb des Dritten Reichs, recht vielversprechend. Deshalb hatte diese Vorstellung – gekoppelt mit finanziellen Hilfeleistungen der USA, die in der Bundesrepublik vor allem ein Bollwerk gegen den östlichen Kommunismus sahen – innerhalb breiter Schichten der westdeutschen Bevölkerung eine nicht zu leugnende Wirkung. Viele Bundesbürger [<<16||17>>] und Bundesbürgerinnen setzten fortan Freiheit fast durchgehend mit Wohlstandssteigerung gleich, was der marktwirtschaftlich orientierten Partei der Christlich-Demokratischen Union (CDU) gegen Ende der fünfziger Jahre zu später nicht wieder überbotenen Wahlerfolgen verhalf. Irgendwelche systemverändernden Ideologien, ob nun von rechts oder links, wurden in den mittelständisch ausgerichteten Massenmedien dieses Staats von vornherein als „totalitaristisch“ abgestempelt. „Wir brauchen keine Ideologien“, erklärte damals der von der CDU eingesetzte Wirtschaftsminister Ludwig Erhard und konnte sich dabei der Zustimmung weiter Kreise sicher sein. Die wichtigste Funktion dieses Staates sei es, verkündete er immer wieder, sich allein darauf zu beschränken, „dem persönlichen Bereicherungsdrang des Einzelnen so wenige Schranken wie nur möglich entgegen zu stellen“.2 Falls demzufolge in der frühen Bundesrepublik überhaupt noch ideologisch polemisiert wurde, dann nicht mehr gegen den antikommunistisch eingestellten Nazifaschismus, sondern nur noch gegen die antikapitalistisch ausgerichtete Sowjetunion sowie die ihr angegliederte „Sowjetzone“ oder die „sogenannte DDR“, wo man ein Sklavenregime aufgerichtet habe, in dem es keine persönliche Freiheit und damit keine Menschenwürde mehr gebe.

Hingegen war das Leitbild eines nur seinem „persönlichen Bereicherungsdrang“ folgenden freiheitlichen Individuums in Ostdeutschland von vornherein verpönt. In diesem Staat galt als wegweisend anfangs fast ausschließlich jenes oft beschworene Kollektiv sozialistisch gesinnter Politiker, Arbeiter, Bauern und Junger Pioniere, das sich im Rahmen der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands (SED) für den Aufbau eines antifaschistischen, friedliebenden Staates einsetzen würde. Als wichtigste gesellschaftspolitische Vorbilder wurden deshalb hierzulande fast ausschließlich jene „positiven Helden“ herausgestrichen, die sich um eine Sozialisierung der Gesamtgesellschaft bemühten und dafür mit Nationalpreisen, diversen Orden oder Aktivistenprämien ausgezeichnet wurden. Da diese Gruppe zu Anfang relativ klein war, ja die Mehrheit [<<17||18>>] der ostdeutschen Bevölkerung weiterhin bürgerlich-konservativen oder gar antikommunistischen Ideologien anhing und demzufolge den Parolen der SED nur höchst widerwillig folgte, sah sich die dortige Regierung – zumal es aufgrund des Rohstoffmangels sowie der sowjetischen Demontagen häufig zu ökonomischen Engpässen kam – immer wieder zu drakonischen Zensur- und Unterdrückungsmaßnahmen gezwungen. Deshalb wurde der angestrebte Sozialismus von vielen Bewohnern dieses Staates nicht als demokratisierend, sondern als totalitaristisch empfunden. Selbst manche der anfangs hoffnungsvoll gestimmten DDR-Bürger, die in der Durchsetzung des Sozialismus ihr höchstes Lebensziel gesehen hatten, bekamen daher im Laufe der Jahre Skrupel, ob sich in ihrem unter so ungünstigen Bedingungen begonnenen Staat wirklich eine alle Lebensbereiche durchdringende Sozialisierung erreichen lasse, die ihnen neben der Verstaatlichung der Produktionsstätten und der beruflichen Absicherung aller Menschen zugleich jene persönliche Selbstrealisierung erlauben würde, wie sie einstmals dem jungen Karl Marx in seinen Pariser Manuskripten vorgeschwebt hatte. Und es waren nicht die Schlechtesten unter den Sozialisten in der DDR, die solchen Vorstellungen anhingen.

III

So weit, so einsichtig. Aber welche anderen gesellschaftspolitischen Vorbilder hätte man im Laufe der fünfziger Jahre den sich dogmatisch verhärtenden Leitbildern in West- und Ostdeutschland, ob nun dem geschäftstüchtigen Emporkömmling oder dem gesellschaftsbezogenen Aktivisten der Arbeit, entgegensetzen sollen? Da sowohl die CDU als auch die SED bis weit in die sechziger Jahre an ihrem zu Beginn des Kalten Kriegs eingeschlagenen ideologischen Kurs festhielten, waren es lediglich einige politisch unangepaßte Außenseiter unter den Künstlern, Professoren oder anderen Intellektuellen, die sich bemühten, Auswege aus dieser festgefahrenen Situation aufzuzeigen. Zugegeben, es kam auch innerhalb des Parteigefüges der BRD und der DDR zu einigen [<<18||19>>] ideologischen Kursschwankungen. So wandte sich etwa in der Bundesrepublik die Führungsspitze der Sozialdemokraten ab 1960 unter dem Motto „Mehr Demokratie wagen“ sowohl gegen den autoritären Regierungsstil Konrad Adenauers als auch gegen die Nachteile der vorwiegend monopolkapitalistischen Interessen dienenden Erhardschen Wirtschaftspolitik, entschloß sich aber, als sie endlich um 1970 an die Macht kam, ebenfalls kein Aufkommen irgendwelcher rebellischen Gesinnungen zu dulden und bekannte sich weitgehend zu den von den Christdemokraten durchgesetzten marktwirtschaftlichen Prinzipien. Und auch in der DDR kam es zwar gegen Ende der fünfziger Jahre zu einer durch die antistalinistischen Reden Nikita Chruschtschows eingeleiteten „Tauwetter“-Phase und einer damit verbundenen Meinungspluralität, die jedoch nur von kurzer Dauer war, da die SED in ihr lediglich eine revisionistische Abweichung von ihren vorher festgelegten Prinzipien sah.

In beiden Staaten bekamen daher neben einer Reihe von Künstlern auch einige widersetzliche Geisteswissenschaftler unter den Professoren die Folgen dieser Maßnahmen – ob nun der antikommunistischen Politik im Westen oder des sich verschärfenden Dogmatismus im Osten – zu spüren. Kein Wunder, daß sich manche darauf entweder anpaßten oder Selbstkritik übten, das heißt sich in die Masse der systemkonformen Karrieristen einreihten. Aber es gab auch andere, die nicht von vornherein klein beigaben und inzwischen wegen ihrer kritisch-engagierten Haltung als Außenseiter, Unangepaßte oder als „Partisanenprofessoren im Lande der Mitläufer“, wie sie Jürgen Habermas 1966 in der Wochenschrift DieZeit bezeichnete,3 in die Geschichte eingegangen sind. Ihnen, die uns – wegen ihrer ideologischen Widersetzlichkeit, mit der sie bestimmten parteipolitischen Verbohrtheiten diesseits und jenseits des sogenannten Eisernen Vorhangs entgegenzutreten versuchten – vor einer klischeeartigen Betrachtung der deutschen Ideologiegeschichte des hier ins Auge gefaßten Zeitraums bewahren könnten, sei daher der Hauptteil dieses Buchs gewidmet.

[<<19||20>>] Erst einmal einige Bemerkungen zur Charakteristik dieser auf den ersten Blick höchst disparaten Gruppe von geisteswissenschaftlich und zugleich politisch orientierten Professoren. Fast alle dieser Außenseiter hatten wegen ihrer nonkonformistischen Anschauungen schon zu Beginn ihrer akademischen Laufbahn viele Anfeindungen erlebt. Das begann bereits gegen Ende der Weimarer Republik, als sie sich gegen das plutokratische Gebaren der tonangebenden Großbourgeoisie sowie die mit Brachialgewalt auftretenden Nazifaschisten wandten und dadurch zwangsläufig zu Sympathisanten linksgerichteter Ideologien wurden. Die meisten von ihnen mußten deshalb im Jahr 1933 – nach der von den Großindustriellen bewirkten Machtübergabe an den antisemitisch eingestellten Kommunistenhasser Adolf Hitler und seine NSDAP, der diesen Kreisen versichert hatte, alle linkskritischen Tendenzen unbarmherzig „auszumerzen“ – als Kommunisten und/oder Juden ins Exil ausweichen. Doch auch dort waren sie, ob nun in Frankreich, England, Österreich oder der Schweiz, wo in den mittdreißiger Jahren eine weitgehende Appeasement-Politik vorherrschte, ja wo manche der dortigen Politiker im Dritten Reich kein Terrorregime, sondern eher ein effektives Bollwerk gegen die Sowjetunion sahen, wegen ihrer linken Gesinnungen vielfach drangsaliert worden. Und wer von ihnen als Nichtjude nach 1933 in Deutschland blieb, wurde von den NS-Behörden verhaftet und dann zu langjährigen Haftstrafen verurteilt oder sah sich zumindest einschneidenden beruflichen Behinderungen gegenüber.

Diese Professoren waren also schon vor 1945 keine Mitläufer gewesen und wollten es auch nach 1945 nicht werden. Aus diesem Grund bemühten sie sich nach ihrer Befreiung aus den NS-Gefängnissen, ihrer Militärdienstzeit oder ihrer Rückkehr aus dem Exil sofort um die Durchsetzung politischer, sozioökonomischer, juristischer oder pädagogischer Reformen in den vier Besatzungszonen, indem sie entweder Mitglieder der jetzt wieder zugelassenen Kommunistischen Partei Deutschlands wurden oder dem bereits im Sommer 1945 gegründeten [<<20||21>>] Kulturbund zur demokratischen Erneuerung Deutschlands beitraten, um so erneute Machtbestrebungen von seiten der Großindustriellen und ihrer politischen Handlanger zu verhindern, ein rechtsstaatliches Justizsystem aufzubauen, sich für die Aufwertung linkshumanistischer Kulturtraditionen einzusetzen, eine antifaschistische Reorientierung des deutschen Presse- und Verlagswesens einzuleiten und zugleich an einer Umgestaltung des deutschen Schul- und Universitätssystems im Sinne einer antibürgerlichen, das heißt auch den Unterschichten zugänglichen Bildung mitzuarbeiten. Daß es sich bei diesen Professoren ausschließlich um Männer handelte, sollte bei der frauenfeindlichen Universitätspolitik der Weimarer Republik und dann in verstärktem Maße des Dritten Reichs, wegen der es während dieses Zeitraums in den Geisteswissenschaften kaum Habilitandinnen gegeben hatte, niemanden verwundern.

Der gute Wille, sich um die Durchführung derartiger Bestrebungen zu bemühen, war bei fast allen Vertretern dieser Gruppe gleich stark. Selbst die westlichen Besatzungsmächte ließen sie demzufolge, falls sie sich in den Rahmen ihrer Democratic-Re-Education-Programme einfügten, anfangs durchaus gewähren. Als jedoch 1947 der von den USA ausgelöste Kalte Krieg gegen die UdSSR einsetzte, sahen sich manche von ihnen wegen ihrer linken Anschauungen diesseits der Elbe plötzlich gefährdet und wechselten zeitweilig oder für immer in den östlichen Teil Deutschlands über. Doch auch dort stießen sie zum Teil auf Schwierigkeiten, da sie sich nicht blindlings den mit dogmatischer Härte auftretenden Mitläufern der sowjetisch orientierten Funktionäre der SED anschließen wollten. Was ihnen sogar in Ostdeutschland vorschwebte, war – bei aller Ablehnung des rein auf Profit bedachten kapitalistischen Systems – entweder ein Dritter Weg zwischen Kapitalismus und Sozialismus, um neben der sozialen Gleichheit auch der einzelpersönlichen Freiheit zu ihrem Recht zu verhelfen, oder eine Aufweichung jenes ideologischen Dogmatismus zu erreichen, den sie als spezifisch „stalinistisch“ empfanden.

[<<21||22>>] Das gesellschaftspolitische Vorbild dieser Professorengruppe war deshalb weder der weltanschaulich freischwebende Individualist westlicher Prägung noch der linientreue, allen Beschlüssen des Zentralkomitees der SED folgende Parteigenosse, sondern ein kritisch eingestellter Aufklärer, der trotz seines Engagements für eine politische und sozioökonomische Umgestaltung des gesamten Staatsgefüges keineswegs auf jene freiheitlichen und kulturellen Errungenschaften verzichten wollte, für die sich die progressiv eingestellten Bürger seit dem 18. Jahrhundert eingesetzt hatten. Und mit dieser Haltung eckten fast alle Vertreter dieser Richtung, die bald darauf als „Nichtkonformisten“, „Grenzgänger“ oder „Partisanenprofessoren“ galten, sowohl im Osten als auch im Westen an.4 Das führte dazu, daß ihnen die staatlichen Behörden in beiden Teilen Deutschlands mißtrauten, während sie von sozial engagierten Künstlern und Intellektuellen in Ost und West in steigendem Maße als vorbildlich empfunden wurden. Trotz ihres Außenseiterstatus blieben sie deshalb in diesen Kreisen keine Unbekannten, sondern erfreuten sich – vor allem während der kurzlebigen Tauwetterphase in der DDR um 1956/57 sowie der sogenannten linken Welle in der BRD um 1970, die zum Teil noch bis in die frühen achtziger Jahre anhielt – eines beträchtlichen Ansehens.

Allmählich vergessen wurden sie erst nach der Wende von 1989, als im Zeichen eines forcierten Ideologieverdachts alle kritisch auftretenden Bekennernaturen plötzlich dem Verdikt verfielen, im Rahmen der endlich allgemein gewordenen westlichen Wohlstandsgesellschaft keine Relevanz mehr zu haben. Was deshalb nach diesem Zeitpunkt in den systemkonformen Verlautbarungen der sich als Berliner Republik ausgebenden BRD vorherrschend wurde, war jener Neoliberalismus, der nicht nur wirtschaftspolitisch zur ungehemmten Durchsetzung der angeblich Freien Marktwirtschaft führte, sondern auch gesellschaftspolitisch zu jener Gesinnung beitrug, im Gefolge sogenannter postmoderner Anschauungen auf irgendwelche weltanschaulichen oder gar sozioökonomischen Veränderungsvorschläge zu verzichten und den [<<22||23>>] weltweiten Triumphzug des sich globalisierenden Finanzkapitalismus einfach als das „Ende der Geschichte“ hinzunehmen.

IV

Der Anspruch, als Geisteswissenschaftler zu gesellschaftspolitischen Fragen Stellung zu beziehen, nahm daher im neoliberalen Klima der Nachwendezeit schnell ab. Wer als Akademiker weiterhin auf Reizvokabeln wie „Solidarität“ oder gar „Sozialismus“ zurückgriff, wurde fortan von der Mehrheit der anderen Geisteswissenschaftler entweder totgeschwiegen oder als hoffnungslos veraltet belächelt. Manche der in diesem Buch herausgestellten Partisanenprofessoren, die inzwischen bereits das Rentenalter erreichten hatten, schrieben deshalb seit der Mitte der neunziger Jahre nur noch „Erinnerungen“ oder verstummten allmählich, statt in ihrem Fach weiterhin ein eingreifendes Denken zu propagieren, welches sich dem Anspruch einer „Theoria cum praxi“ verpflichtet fühlte. Schließlich sahen sie, wie sich unter ihren Kollegen mehrheitlich ein Denken verbreitete, das zwar in seinen besseren Ausprägungen in einem liberalen Sinne reformbetont blieb, aber – trotz aller politischen, sozioökonomischen und ökologischen Krisen – keine Alternativvorstellungen zu den herrschenden Gesellschaftsverhältnissen mehr ins Auge zu fassen wagte, sondern sich mit systemkonformen Status-quo-Vorstellungen begnügte.

Als Rechtfertigung für diese Geisteshaltung wurde dabei in der neuen Bundesrepublik meist das Versagen jener älteren Ideologiebemühungen ins Feld geführt, die geglaubt hätten, der kapitalistischen Produktions- und Konsumgesellschaft mit irgendwelchen staatlichen Planungskonzepten entgegentreten zu können, ohne zu erkennen, daß sich solche Versuche in der gesellschaftlichen Praxis lediglich als „totalitäre“ Unterdrückungsmaschinerie auswirken würden. Ergo, hieß es häufig, sei es eher geboten, bei jenem System zu bleiben, welches sich in den Auseinandersetzungen des Kalten Kriegs geradezu zwangsläufig als das bessere und damit siegreiche herausgestellt habe. Sich nach [<<23||24>>] andersgearteten gesellschaftspolitischen Leitbildern umzuschauen, schien daher in der Folgezeit den meisten Geisteswissenschaftlern nicht mehr der „Forderung des Tages“ zu entsprechen und wurde dementsprechend ad acta gelegt.

Vor allem in den sogenannten Neuen Bundesländern setzte in dieser Hinsicht eine tiefgreifende Ernüchterung ein. Sich weiterhin für gesellschaftspolitische Vorbilder zu engagieren oder gegen sie auf die Barrikaden zu steigen, erschien vielen der dortigen Intellektuellen nach dem 1989 erfolgten Mauerfall in der auf irgendwelche Alternativvorstellungen verzichtenden und damit ideologisch weithin folgenlosen Medienwelt des wiedervereinigten Deutschlands von vornherein unzeitgemäß, wenn nicht gar sinnlos. So schrieb etwa der ostdeutsche Lyriker Durs Grünbein damals verbittert über die vor der sogenannten Wende gehegte Illusion, im Gefolge irgendwelcher vorbildlichen Gestalten in das politische Geschehen eingreifen zu können: „Erst hängt das Vorbild über dem Schreibtisch, dann auf der Toilettenwand, und schließlich wirft man es bei Einbruch der Dunkelheit in den nächsten Müllcontainer. Vorbilder schreien danach, beseitigt zu werden.“5

Doch auch in den alten Bundesländern kam es nach diesem Zeitpunkt unter den meisten Geisteswissenschaftlern und anderen Intellektuellen im Rückblick auf die einst so hoffnungsvollen Erwartungen der Achtundsechziger Bewegung zu ähnlichen Absagen an irgendwelche gesellschaftspolitischen Vorbilder. Während um 1970 an den Wänden der Studentenbuden noch Bilder von Ernst Bloch, Rudi Dutschke, Che Guevara und Ho Chi Minh gehangen hätten, wie es 2001 in einem der letzten, in den späten sechziger Jahren gegründeten Kursbücher hieß, sehe man heute an den Wänden der Nachneunundachtziger – im Zuge einer allgemeinen „Heldendämmerung“ – fast nur noch Posters von irgendwelchen Beautiful People mit zum Selbstgenuß aufreizenden Gesichtern.6 Und der sich darin manifestierende Wandel wurde von den meisten Autorinnen und Autoren dieses Bandes fast durchweg als Ausdruck der neuen Status-quo-Gesinnung einfach resignativ [<<24||25>>] hingenommen. Ja, Reinhard K. Sprenger schrieb in seinem Beitrag Abschied vom Leithammel im selben Band, daß es heute keine „wertsetzenden Autoritäten“ mehr gebe. Die älteren „Moralathleten“, wie er zynischerweise erklärte, habe man längst „mental emeritiert“. Was jetzt zähle, sei lediglich „die Besonderheit jedes Einzelnen“.7

Von irgendwelchen älteren gesellschaftspolitischen Vorbildern war daher im Deutschland der Nachwendezeit kaum noch die Rede – weder in den Künsten noch in den Geisteswissenschaften. Und wo man in diesen Bereichen weiterhin über derartige Begriffe reflektierte, nahmen sie meist unverbindliche Bedeutungen an. So wurden zwar im Rahmen einer informationsorientierten, das heißt ins Ziellose ausufernden Medien- und Bildwissenschaft, wie etwa in dem im Jahr 2011 erschienenen Buch Vorbilder von Thomas Macho, weiterhin vereinzelte Rückblicke auf frühere Vorbilderkonzepte geworfen, aber zugleich ausdrücklich betont, daß der „bunte Optimismus vielgestaltiger Fortschrittserwartungen, der noch in den sechziger Jahren dominierte“, inzwischen einer eher „pessimistischen“ Einschätzung der Weltlage gewichen sei,8 in der es keine gesellschaftspolitischen „Gewißheiten“ mehr gebe.9 Und wie Macho erklärten auch andere Kultur- und Geisteswissenschaftler, daß alle ehemaligen Leitvorstellungen für die heutige Situation keine Relevanz mehr besäßen, zumal sich – unter globalisierender Perspektive betrachtet – die spezifisch deutschen Beispiele dieser Art weitgehend negativ ausgewirkt hätten. Ebenso unverbindlich blieben all jene demoskopischen Erhebungen, wie die Stern-Umfrage von 2003 oder die Meinungserkundungen des Allensbacher Instituts von 2013, in denen Tausende von Deutschen nach ihren „Idealen“ oder „Vorbildern“ befragt wurden. Auf ihren Listen erschienen meist jene gerade in den Massenmedien herausgestellten „Promis“, das heißt neben Jesus und John F. Kennedy vor allem Dieter Bohlen, Sean Connery, Prinzessin Diana, Bill Gates, Günther Jauch, Kurt Schumacher und Mutter Teresa, während sich frühere Geistes- und Kulturgrößen wie Karl Marx, Thomas Mann oder Bertolt Brecht, falls sie überhaupt [<<25||26>>] auftauchten, in der üblichen Rangfolge mit Platz 104, 111 und 150 begnügen mußten.

Nicht minder beliebig wirkt die Auswahl jener Prominenten, die Dana Horáková in ihrem 2007 erschienenen Buch Vorbilder. Berühmte Deutsche erzählen, was ihnen wichtig ist vorgenommen hat. Auch in ihm herrscht das gleiche bewußt entideologisierte Nebeneinander von Politikern, Künstlern, Filmstars, Unternehmern, Spitzensportlern und TV-Ansagern, das auf alle weltanschaulichen Verbindlichkeiten verzichtet.10 Fast das gleiche gilt für die eher anspruchsvolle Umfrage der Wochenzeitschrift Die Zeit unter dem Titel Vordenker, Vorbilder, Visionäre. 50 Deutsche von gestern für die Welt von morgen aus dem Jahr 2009. In ihr wurde zwar ausdrücklich das als „kurios“ hingestellte Wort „zukunftsträchtig“ als weltanschauliche Meßlatte angelegt,11 aber auch hier fehlte es neben Politikern und Künstlern keineswegs an Filmstars wie Marlene Dietrich und Romy Schneider, Fußballspielern wie Jan Libuda und Fernsehgrößen wie Hans-Joachim Kulenkampff, während von den 1966 von Jürgen Habermas apostrophierten „Partisanenprofessoren im Lande der Mitläufer“12 kein einziger in die Reihe der illustren Deutschen aufgenommen wurde.

Doch letztlich war von solchen Umfragen oder Erhebungen in der Nachwendezeit nichts anderes zu erwarten. Wo es keine von avantgardistisch auftretenden Künstlern, bekennerhaften Geisteswissenschaftlern oder anderen kritischen Intellektuellen propagierten alternativen Zielvorstellungen für bestimmte Berufsgruppen, größere Bevölkerungsschichten oder gar die Gesamtheit aller in einem Staate lebenden Menschen mehr gibt, kann es auch keine gesellschaftspolitischen Vorbilder mehr geben. Wenn darum auf diesem Gebiet im Rahmen der heutigen, weitgehend ins Eindimensionale verflachten Sehweisen überhaupt noch Vorbildtheorien aufgestellt werden, haben diese zumeist einen psychologischen oder karrierebetonten Charakter, um so allen ins Systemkritische tendierenden Vorstellungen von vornherein aus dem Wege zu gehen. Im Bereich der individualpsychologischen [<<26||27>>] Untersuchungen spielen dabei noch immer jene bereits von Sigmund Freud aufgestellten Theorien eine wichtige Rolle, nach denen sich jedes Kind erst einmal seine Eltern als Vorbilder nimmt.13 Doch derartige Konzepte werden in neueren, eher sozialpsychologisch ausgerichteten Studien zusehends von der Bedeutung jener Role Models überlagert, welche Sportsasse, Schlagersänger, TV-Stars oder andere „Promis“ für die Bewußtseinsbildung der sogenannten Teens und Twens bilden. Doch das läuft letztlich auf das gleiche hinaus. Schließlich geht es in beiden Konzepten um intersubjektive Sehweisen, die entweder vom Konzept der Kleinfamilie oder von jener ständig größer werdenden Medieneinwirkung auf die persönlichen Wunsch- und Erwartungsvorstellungen heranwachsender Menschen ausgehen, während den bewußt verdrängten oder gar nicht mehr wahrgenommenen gesellschaftspolitischen bzw. bildungsbetonten Vorbildmöglichkeiten kaum noch Beachtung geschenkt wird.

Und diese Wandlungsprozesse spiegeln sich in ähnlicher Form auch auf der Ebene der universitären Geisteswissenschaften wider. Während dort – ob nun in positiver oder negativer Form – früher neben den üblichen Lehrprogrammen auch weltanschauliche Zielvorstellungen eine bedeutsame Rolle spielten, ist heute – im Rahmen der marktwirtschaftlichen Ausrichtung der Gesamtgesellschaft – an die Stelle von all dem, was man einstmals als „Bildung“ verstand, weitgehend die auf einen einträglichen Job hinzielende „Ausbildung“ getreten. Wer bemüht sich gegenwärtig noch, was schon in der Vergangenheit eine Seltenheit war, in seinem Fach als „Professor“, das heißt als „Bekenner“ aufzutreten? Noch stärker als je zuvor hat dieses Leitbild heutzutage jener bereits 1984 von Pierre Bourdieu kritisierte Homo academicus verdrängt, der sich vornehmlich als systemimmanenter Sachverwalter bestimmter, sorgfältig eingegrenzter Teilgebiete seiner Disziplin versteht, die zwar innerhalb der sich von älteren Bildungskonzepten ablösenden Vorstellungen zusehends unwichtiger werden, sich aber im Rahmen einer von technokratischen Konzepten überformten Gesellschaft [<<27||28>>] weiterhin als Resterscheinungen einer obsolet gewordenen Geisteswelt zu behaupten versuchen. Und das hat notwendig zu einer fortschreitenden Ökonomisierung des gesamten Bildungswesens geführt, das sich immer stärker den herrschenden Arbeitsmarktverhältnissen anzupassen versucht.

Im Jahr 2001 schrieb daher ein Philosophieprofessor wie Konrad Paul Liessmann im Hinblick auf die ehemaligen Geistesgrößen unter den „akademischen Ziehvätern“ resignierend: „Wir sprechen von vergangenen Zeiten. Es gibt sie nicht mehr. Die smarten Typen, die sich als jobhoppende Wissenschaftsmanager und als habituelle Junior-Professoren flink zwischen Geist und Geld, zwischen Philosophie und Politik hin und her bewegen, haben weder die Muße noch den langen Atem, jemandes Ziehvater zu sein. An der Massenuniversität trifft man seinen Professor in der Regel ohnehin bei der Diplomprüfung zum ersten Mal. Die Frage, bei wem man studiert habe, hat längst, den Gesetzen der Globalisierung folgend, in die Frage transferiert, wo man studiert habe.“ Aus diesen Einsichten zog Liessmann die Folgerung, daß es in dem „entpersonalisierten Wissenschaftsbetrieb“ von heute selbst unter den Ordinarien keine wahrhaften „Vorbilder“ mehr gebe. Nicht mehr der allgemein anerkannte „Doktorvater“, fuhr er fort, sondern irgendeine „Auslandsqualifizierung“ gelte derzeit im Zuge der ökonomischen Globalisierung als das entscheidende Kriterium für eine erfolgversprechende akademische Laufbahn.14 Und dadurch hätten die Universitäten ein beträchtliches „Stück Humanität“ verloren, wie er abschließend erklärte.15

Im Gefolge dieser Entwicklung, an deren Ende ein international vernetztes System von digitalisierten Online-Universitäten stehen könnte,16 droht sowohl der gesamte klassische Bildungskanon als auch das politische Einspruchsrecht kritischer Geisteswissenschaftler außer Kurs zu geraten. Um dem entgegenzuwirken, sollten daher die gefährdeten „Humanities“, die von Fächern wie medienorientierte Journalistik, Wirtschaftswissenschaft, Informatik, Computer Science und Ingenieurwesen [<<28||29>>] immer stärker an den Rand gedrängt werden,17 sich nicht mit dem zweifelhaften Rang von ins Positivistische abgleitenden Informationswissenschaften begnügen oder glauben, ihren Fächern durch pseudophilosophische Spekulationen ein neues, wenn auch ins Abstrakte verdünntes Ansehen zu geben, sondern sich – trotz aller systemimmanenten Widrigkeiten – wieder stärker zu einem „eingreifenden“ Denken bekennen. Schließlich haben wir durch die Verdrängung oder Ausschaltung aller Alternativvorstellungen zu den gegenwärtig herrschenden Verhältnissen keineswegs jene „beste aller Welten“ erreicht, die uns die Gründer der marktwirtschaftlichen Gesellschaftsordnung einstmals versprochen haben. Auf fast allen Gebieten kommt es, ob nun in politischer, sozioökonomischer oder ökologischer Form, ständig zu neuen Krisen, die mit den Mitteln der momentan herrschenden Status-quo-Vorstellungen nicht zu bewältigen sind. Darum sollten sich gerade die Geisteswissenschaftler wieder zu jenem Bekennermut durchringen, durch den sie sich als wahre „Professoren“ auszeichnen würden, und schon heute – im Rahmen der ihnen gegebenen Möglichkeiten – auf all jene Gefahren hinweisen, die, wie uns einige ernstzunehmende Zukunftsforscher unter den Naturwissenschaftlern versichern, das Überleben der Gesamtmenschheit immer stärker in Frage stellen.

Zugegeben, Rückbezüge auf einige der älteren Partisanenprofessoren, wie die in diesem Buch herausgestellten, reichen dabei keineswegs aus. Schließlich leben wir in einer sich rasant verändernden Welt, in der manche ihrer Fragestellungen und angebotenen Problemlösungen notwendig obsolet geworden sind. Was jedoch nicht veraltet sein sollte, ist die kritische „Haltung“, die diese Geisteswissenschaftler selbst in politisch schwierigen Situationen eingenommen haben. Die müßte auch weiterhin vorbildlich bleiben. [<<29||30>>]

Richard Hamann (1879–1961)

Kunsthistoriker

I

Wegen der dramatischen Umbrüche in der deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts hatte der politisch linksengagierte Kunsthistoriker Richard Hamann immer wieder mit neuen Widersetzlichkeiten zu kämpfen. Wie er sie meisterte, gehört zu den vorbildlichsten Leistungen innerhalb seines Fachbereichs. Während sich viele seiner Kollegen – angesichts der herrschenden politischen Systeme – entweder dem jeweils heraufziehenden „Zeitgeist“ anpaßten oder ins rein Fachbezogene auswichen, blieb er zeitlebens seinen auf soziale Gerechtigkeit drängenden Vorstellungen treu, die er auch seinen Kunstanschauungen zugrunde legte. Ob in der Spätphase des wilhelminischen Kaiserreichs, im Ersten Weltkrieg, in der Weimarer Republik, unterm Nazifaschismus sowie in dem nach 1949 geteilten Deutschland: stets engagierte er sich innerhalb dieser von vielen Widersprüchen gezeichneten Jahrzehnte für die jeweils progressiven oder kritischen Tendenzen, wobei er auch obrigkeitliche Behinderungen nicht scheute. Und er tat das mit einem erstaunlichen Geschick, das ihm erlaubte, selbst in schwierigen Situationen nicht völlig ausgeschaltet oder gar eingekerkert zu werden. Wie Bertolt Brecht, einer seiner Lieblingsautoren, war er davon überzeugt, daß es wichtiger sei, sich außerhalb der Gefängnisse „nützlich“ zu machen, als in den Verliesen der jeweils Herrschenden heroisch unterzugehen.

Was ihm dabei half, war sein bereits in den zwanziger Jahren errungenes internationales Prestige innerhalb seines Fachs sowie das von ihm gegründete Bildarchiv Photo Marburg, das für die Kunsthistoriker aus aller Welt ein bis dahin kaum bekanntes Forschungsmaterial [<<31||32>>] bereitstellte. Obwohl Hamann nicht gern hörte, daß man ihn vor allem als Photographen und nicht auch als einen auf vielen Gebieten wegweisenden Kunsthistoriker und Kulturtheoretiker einschätzte, war er letztlich doch stolz darauf, damit das lange Zeit größte Bildarchiv dieser Art aufgebaut zu haben. In unzähligen Exkursionen hatte er in halb Europa – vor allem in Frankreich, Italien und Deutschland – immer wieder versucht, all jene Bauwerke, Statuen und Gemälde aufzunehmen, in denen er Monumente einer gesamteuropäischen Entwicklungsgeschichte der Kunst sah. Ihm ging es weniger um das Photographieren an sich, obwohl er auch darin ein bahnbrechender Meister war, sondern eher um den gesellschaftsbezogenen Sinn der jeweils aufgenommenen Kunstwerke, mit denen er in universalgeschichtlicher Perspektive die in der Kunst widergespiegelten sozialen Veränderungen herauszustellen versuchte.

All das drängte ihn schließlich zu jener Gesamtdarstellung der künstlerischen Entwicklung von der Steinzeit bis zur Gegenwart, deren erster Band 1932 und deren zweiter Band 1959 herauskam. Aufgrund des von ihm gesammelten Bildmaterials, der Anschaulichkeit der Beschreibung und des ihm zugrundeliegenden sozialgeschichtlichen Engagements gehörten diese zwei Bände in Deutschland zu den erfolgreichsten kunstwissenschaftlichen Büchern des zwanzigsten Jahrhunderts, die in Hunderttausenden von Exemplaren erschienen. Es gab zwar viele Neidhammel unter seinen Kollegen, die über dieses gewaltige Unternehmen die Nase rümpften und sich lieber auf ikonographische Detailstudien beschränkten, aber die breite Masse der Leser und Leserinnen begrüßte diese beiden Bände als die instruktivste Einführung in den Verlauf der vorderasiatischen und europäischen Kunst, die man ihr bis dahin geboten hatte. Und dieser Leistung sollte man nach wie vor den gebührenden Respekt erweisen. Schließlich war Hamann kein Bestsellerautor, dem es primär um den finanziellen Gewinn oder um ein rangbetontes Promibewußtsein ging, sondern jemand, der sich in erster Linie als ein auf die Gesamtgesellschaft bezogener Wissenschaftler [<<32||33>>] verstand, dem die politästhetische Wirkung seiner vielfältigen Aktivitäten als Kunsthistoriker, Kultursoziologe, Wissenschaftsorganisator, Photograph und Werkbund-Anhänger wesentlich wichtiger erschien als irgendwelche persönlichen Eitelkeiten. So gesehen, war er ein „Sozialist“ im besten Sinne des Wortes.

II

Geboren wurde Richard Hamann am 29. Mai 1879 als Sohn eines Landbriefträgers in Seehausen bei Wanzleben in der Magdeburger Börde. Kurz nach seiner Geburt erhielt sein Vater eine Stelle als kleiner Postschaffner in Magdeburg. Da sich sein Sohn durch überragende schulische Leistungen auszeichnete, konnte er dort – aufgrund eines Stipendiums – als Oberschüler das Pädagogium zum Kloster Unser lieben Frauen besuchen, wo er sich mit Georg Kaiser und Wilhelm Waetzoldt anfreundete.1 Als er dort als „Primus omnium“ seines Jahrgangs das Reifezeugnis erhielt, gelang es seinen Eltern, ihm ein weiteres Stipendium an der Berliner Friedrich-Wilhelms-Universität zu verschaffen. Dort versuchte er wegen der geringen Geldmittel, die ihm zur Verfügung standen, so schnell wie möglich den Titel eines Dr. phil. zu erringen. Und das gelang ihm auch, da ihn Wilhelm Dilthey, der damals wohl berühmteste deutsche Philosoph, schon nach vier bis fünf Semestern, in denen er unter anderem auch die Vorlesungen Georg Simmels und Heinrich Wölfflins besuchte, als vielversprechenden Doktoranden annahm. Daher konnte Hamann schon im Frühjahr 1902 seine kurze, aber gehaltreiche Dissertation Das Symbol verteidigen.

In den nächsten beiden Jahren, in denen er finanziell offenbar vor dem Nichts stand, völlig unterernährt war und in der rangbetonten wilhelminischen Gesellschaft als Kleinbürgersohn keinerlei Berufsaussichten hatte, litt er an einer schweren Krankheit, die ihm weder das Lesen von Büchern noch das Betrachten von Bildern erlaubte.2 Danach schlug er sich kurze Zeit als Hauslehrer durch, bis er 1905 ein kleines [<<33||34>>] Forschungsstipendium erhielt und erstmals an kunstphilosophischen Publikationen arbeiten konnte. Doch das allein genügte ihm nicht. Aufgrund seiner inneren Fronde gegen die neupreußische Großmannssucht auf allen Gebieten wurde er zugleich in Berliner Arbeiterbildungsvereinen tätig und veranstaltete obendrein eine Reihe kunsthistorischer Vortragsreihen allgemeinbildender Art für mittel- bis kleinbürgerliche Schichten. Seine besondere Vorliebe galt dabei Rembrandt, der wie er ebenfalls aus niederen Verhältnissen aufgestiegen war und mit geradezu naturalistischer Schärfe gegen die Rubenssche Protzeneitelkeit opponiert hatte.3

Da diese Form eines kritischen Realismus in den achtziger und frühen neunziger Jahren des 19. Jahrhunderts auch in Deutschland unter der Bezeichnung „Naturalismus“ eine kurze Blütezeit erlebt hatte, aber im Gefolge des danach einsetzenden wirtschaftlichen Booms durch unkritische, ja betont ästhetisierende Strömungen wieder in den Hintergrund getreten war, wagte es der achtundzwanzigjährige Hamann, diesem Modewechsel im Jahr 1907 mit seinem Buch Impressionismus in Leben und Kunst entgegenzutreten, das in seiner kulturwissenschaftlichen Betrachtungsweise in vieler Hinsicht eine Pionierleistung war. Schließlich ging es in diesem Buch nicht nur um Malerei, Musik und Literatur, sondern auch um das in dieser Kunst widergespiegelte „Leben“. Unter dem Einfluß Georg Simmels und Karl Lamprechts akzentuierte Hamann dabei in der von ihm beschriebenen Kunst- und Lebensauffassung vor allem die Haltung jenes sich als „liberal“ ausgebenden großstädtischen Händlertums, für das alles nur noch „Ware“, nur noch „Kapital“, nur noch flüchtige „Durchgangsprodukte“ zur Steigerung des eigenen Besitz- und Genußverlangens sei.4 Im Gegensatz zu modisch ausgerichteten Kunstjournalisten, wie Julius Meier-Graefe, Richard Muther und Karl Scheffler, die seit den späten neunziger Jahren einer Verklärung alles Subjektivistisch-Neuartigen gehuldigt hatten, beschloß er daher dieses Buch mit dem Motto „Mehr Hegel!“, um somit die Abkehr von einem bloß erlebnishaften Verhältnis [<<34||35>>] zu Kunst und Leben zu befördern und zugleich eine stärkere philosophische Durchdringung der sogenannten Geisteswissenschaften in Gang zu setzen.5

Da sich Hamann mit seinem aufsehenerregenden Impressionismus-Buch einen „Namen“ verschafft hatte, wie man damals sagte, war es für ihn plötzlich möglich, auch weitere seiner Schriften bei angesehenen Verlagen und Zeitschriften unterzubringen. Dafür sprechen vor allem seine kunst- und kulturhistorischen Aufsätze zum Altersstil Rembrandts, Goethes und Beethovens, zum Wesen des Plastischen und zur Ästhetik der Landschaft, in denen er ein für die damalige Zeit ungewöhnlich breites kunst- und kultursoziologisches Wissen demonstrierte. Doch das meiste Aufsehen erregte zweifellos sein Essay Gleiches Recht für alle, der im Februar 1909 in der Zeitschrift Die Tat erschien, in dem er sich gegen die immer noch existierende Form der herrschenden Klassenjustiz aussprach, der ein längst hinfälliges Rangbewußtsein zugrunde liege, das endlich von einer demokratischen Rechtsprechung abgelöst werden müsse.

Neben diesen kunsttheoretischen und journalistischen Arbeiten, mit denen sich Hamann finanziell über Wasser zu halten versuchte, setzte er sich zugleich für die Bestrebungen des 1907 gegründeten Deutschen Werkbunds ein, dessen Hauptbestreben darin bestand, endlich jenen genußbetonten und zugleich vielfältig zersplitterten Oberklassensubjektivismus zu überwinden, der ihm als ein Haupthindernis zu einer sozialverantwortlichen deutschen Kultur erschien. Statt im Bereich der Künste weiterhin lediglich auf sezessionistische Weise die relativ kleine Schicht der ästhetisch gebildeten Bourgeoisie ins Auge zu fassen, propagierte der Werkbund auf sämtlichen Gebieten der industriellen und handwerklichen Produktion eine Wendung ins Qualitätvolle, die auch den bisher von den Erzeugnissen der höheren Kultur Ausgeschlossenen – bis hinunter zu den Kleinbürgern und Arbeitern – zugute kommen sollte. Und zwar schloß sich Hamann dabei der ins bewußt „Sachliche“ tendierenden Richtung dieser Bewegung [<<35||36>>] an, wobei er auch vor brüskierenden Konfrontationen mit den Vertretern der auf ein gesellschaftliches Rangbewußtsein pochenden „Personalkultur“ nicht zurückschreckte.

Dennoch hatte er das Glück, daß ihm der berühmte, wenn auch aus dem Rahmen fallende Berliner Kunsthistoriker Heinrich Wölfflin die Erlaubnis erteilte, sich bei ihm im Jahr 1911 mit einer Schrift über die Kapitelle im Magdeburger Dom zu habilitieren. Bei Dilthey promoviert und bei Wölfflin habilitiert: eine bessere Empfehlung konnte es für einen jungen Kunsthistoriker – trotz seiner sozialkritischen Anschauungen – zu diesem Zeitpunkt kaum geben. Was folgte, waren daher ein dreimonatiges Forschungsstipendium, eine Berufung an die Posener Akademie sowie das Angebot, beim Teubner Verlag eine Ästhetik sowie eine Geschichte der deutschen Malerei im 19. Jahrhundert herauszubringen, worauf er im Jahr 1913 eine Berufung als ordentlicher Professor an die Marburger Universität erhielt, wo er das Fach Kunstgeschichte begründen sollte. Schon sein erstes Auftreten wurde dort als sensationell empfunden. Vor allem sein Praktikum „Photographie und Kunst“ sowie seine Vorlesung „Sachkultur und Personalkultur als Hauptproblem der Kulturphilosophie“ erschienen vielen der älteren Kollegen in den anderen geisteswissenschaftlichen Fächern als akademisch „unziemlich“. Doch das störte Hamann nicht im geringsten. Besonders seine Thesen zu einer sozialbetonten „Sachkultur“, mit denen er sich gegen alles Herrschaftsbetonte, Überspitzt-Individuelle, Unproduktiv-Genußorientierte und damit Ausbeuterische der herrschenden „Personalkultur“ wandte, erregten viel Unwillen unter den hohenzollernfrommen Professoren.

Nicht minder empört waren die meisten seiner Marburger Kollegen, als sich Hamann in den ersten Augusttagen des Jahres 1914 – inmitten des allgemein umjubelten Kriegsbeginns – zu einer betont pazifistischen Haltung bekannte. Ja, er wandte sich 1917 in seinem Büchlein Krieg, Kunst und Gegenwart in aller Offenheit gegen jene Sucht, auch in der Kunst „mit dabei sein zu wollen“, die geradezu ans [<<36||37>>] Blasphemische grenze, und stellte derartigen Tendenzen das Sachliche, Konstruktivistische und Sozialbezogene in den Arbeiten von Werkbund-Architekten wie Peter Behrens, Walter Gropius und Bruno Taut entgegen. Außerdem unterrichtete er in den Jahren zwischen 1914 und 1918 fast ausschließlich französische Kunst, was allgemein als unpatriotisch aufgefaßt wurde.

III

Als ebenso spannungsreich erwiesen sich für Hamann die folgenden Jahre der Weimarer Republik. Schließlich war Marburg seit wilhelminischer Zeit eine Stadt, in der vor allem die konservativ gesinnten Schichten des gehobenen Bürgertums den Ton angaben. Hier gab es in den zwanziger Jahren noch kaum Industriebezirke und daher auch keine sozialdemokratisch gesinnte Arbeiterschaft. Nicht nur die Bürgerschaft, selbst die meisten Studenten huldigten nationalgesinnten Anschauungen, was sie von vornherein für reaktionäre, ja präfaschistische Vorstellungen anfällig machte.6 Hamann galt daher in den Augen dieser Schichten – schon wegen seiner Vorliebe für Frankreich und seiner antimilitaristischen Einstellung – allgemein als „Internationalist“, wenn nicht gar „Kommunist“. Dennoch strebte er das jeweils Mögliche an, allerdings ohne dabei irgendwelche Kompromisse mit der in Marburg herrschenden Gesamtstimmung einzugehen. Trotz seines ständig angegriffenen Gesundheitszustands ließ er keineswegs nach, sich mit einem geradezu atemberaubenden Einsatz für eine sozialhistorisch ausgerichtete Kunstgeschichte und zugleich für eine volksbildnerische Vermittlung dieser Wissenschaft an möglichst breite Schichten der Bevölkerung einzusetzen. Er gründete einen kunsthistorisch ausgerichteten Verlag, setzte seine Photoreisen in mehrere europäische Länder fort, gab unzählige Vorträge in Volkshochschulen, veranstaltete Ausstellungen gesellschaftskritischer Künstler, nahm Kontakte zum Bauhaus auf, schrieb 1922 eine Broschüre unter dem Titel Kunst und Kultur der Gegenwart, in der er sich – entgegen der bürgerlichen