Waldböden E-Book

60,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Wiley-VCH

- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien

- Sprache: Deutsch

Ein einzigartiger Bildband reich an Beispielen der maßgeblichen Bodentypen. Im Fokus: die Waldgebiete Österreichs, Deutschlands und der Schweiz. Zu jedem Bodenprofil sind umfassende Daten zu über 40 Bodenmerkmalen angeführt, die anschaulich aufbereitet und interpretiert sind. Zusammen mit Kommentaren zum Baumwachstum und zur Waldbewirtschaftung liefern diese Bodendokumentationen wertvolle Hinweise für die Praxis.

Die zum Teil speziell für dieses Buch aufgenommenen Bodenprofile (Auflagehumus und Mineralboden) sind eine gute Unterstützung für die Bodenansprache vor Ort. Vereinheitlichte bodenkundliche Methoden, die im Erläuterungsteil ausführlich erklärt sind, erlauben einen

raschen Vergleich der Böden. Gerade durch die aktuelle Debatte über mögliche Folgen einer Klimaänderung für die Waldwirtschaft

und über die Kohlenstoffspeicherung in Wäldern steht der Waldboden im Mittelpunkt des Interesses.

Ein kompakter und 'geländetauglicher' Waldboden-Atlas für alle bodenkundlich Interessierten in Lehre, Praxis, Verwaltung, Beratung und Planung.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 316

Veröffentlichungsjahr: 2013

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis

Vorwort

Kurzbiografien der Herausgeber

Autorenliste

Abkürzungen und Maßeinheiten

Glossar

Teil I: Einleitung

1 Waldböden: Besonderheiten, Bewirtschaftung und Schutz

1.1 Vorkommen von Böden unter Wald

1.2 Historische Waldnutzungen

1.3 Besonderheiten im Profilaufbau

1.4 Besondere Humusdynamik

1.5 Besonderheiten des Nährstoffkreislaufes im Wald

1.6 Besonderheiten des Wasserhaushaltes im Wald

1.7 Waldbodenschutz

2 Erläuterungen zur Methodik

2.1 Charakterisierung des Standortes

2.2 Bodenprobenahme und Analytik

2.3 Bodensystematik und Gliederung der Böden

2.4 Horizontierung der Böden

3 Auswahl der Bodenprofile

Teil II: Bodenprofile aus Österreich, Deutschland und der Schweiz

4 Fels-Auflagehumusböden bzw. O/C-Böden und Terrestrische Rohböden

4.1 Fels-Auflagehumusboden auf Carbonatgestein (Beispiel I)

4.2 Fels-Auflagehumusboden auf Carbonatgestein (Beispiel II)

4.3 Fels-Auflagehumusboden auf Carbonatgestein (Beispiel III)

4.4 Carbonatfreier Textur-Substratboden/Typischer Rohhumus

5 Terrestrische Humusböden (ausgenommen Fels-Auflagehumusböden) bzw. Ah/C-Böden und Schwarzerden

5.1 Typischer Ranker/Moderartiger Mull

5.2 Typischer Ranker/Rohhumusartiger Moder

5.3 Brauner Typischer Ranker/Typischer Mull

5.4 Verbraunte Mull-Pararendzina/Typischer Mull

5.5 Typischer Tschernosem/Typischer Mull

5.6 Verbraunter Typischer Tschernosem/Moderartiger Mull

5.7 Moder-Rendzina/Rohhumusartiger Moder

5.8 Moder-Rendzina/Kalkmoder

5.9 Kalklehm-Rendzina/Mullartiger Moder

5.10 Kalklehm-Rendzina/Typischer Mull (Beispiel I)

5.11 Kalklehm-Rendzina/Typischer Mull (Beispiel II)

6 Braunerden und Lessivés

6.1 Entkalkte Typische Braunerde/Typischer Mull

6.2 Pseudovergleyte entkalkte Typische Braunerde/Typischer Mull

6.3 Carbonatfreie Typische Braunerde/Typischer Moder

6.4 Carbonatfreie Typische Braunerde/Moder

6.5 Podsolige Braunerde/Rohhumusartiger Moder (Beispiel I)

6.6 Podsolige Braunerde/Rohhumusartiger Moder (Beispiel II)

6.7 Carbonatfreie Typische Braunerde/Aktiver Rohhumus

6.8 Pseudovergleyte carbonatfreie Typische Braunerde/Moder

6.9 Parabraunerde/Mullartiger Moder

6.10 Pseudovergleyte Parabraunerde/Moderartiger Mull (Beispiel I)

6.11 Lessivierte pseudovergleyte Typische Braunerde/Typischer Mull

6.12 Lessivierte carbonatfreie Typische Braunerde/Typischer Moder

6.13 Pseudovergleyte Parabraunerde/Moderartiger Mull (Beispiel II)

6.14 Podsolige Braunerde/Typischer Moder

6.15 Pseudovergleyte lessivierte carbonatfreie Typische Braunerde/ Moder

7 Podsole und Semipodsole

7.1 Semipodsol/Rohhumusartiger Moder (Beispiel I)

7.2 Semipodsol/Rohhumusartiger Moder (Beispiel II)

7.3 Semipodsol/Moderartiger Mull

7.4 Eisen-Humus-Podsol/Rohhumusartiger Moder

7.5 Eisen-Humus-Podsol/Rhizo-Rohhumus

7.6 Eisen-Humus-Podsol/Saurer Moder

7.7 Eisen-Humus-Podsol/Typischer Rohhumus

7.8 Podsol/Typischer Rohhumus

8 Kalklehme bzw. Terrae calcis

8.1 Kalkbraunlehm/Moderartiger Mull

8.2 Kalkbraunlehm/Typischer Mull (Beispiel I)

8.3 Kalkbraunlehm/Typischer Mull (Beispiel II)

8.4 Lessivierter Kalkbraunlehm/Typischer Mull

8.5 Kalkbraunlehm/Typischer Mull (Beispiel III)

9 Pelosole

9.1 Textur-Substratboden/Typischer Mull

9.2 Textur-Substratboden aus Knollenmergel/Typischer Mull

9.3 Carbonathaltiger Typischer Pseudogley/Typischer Mull

10 Kolluvisole

10.1 Kolluvisol/Typischer Mull

11 Pseudogleye bzw. Stauwasserböden

11.1 Carbonatfreier Typischer Pseudogley/Typischer Mull

11.2 Carbonatfreier Hangpseudogley/Mullartiger Moder

11.3 Typischer Pseudogley/Typischer Moder

11.4 Carbonatfreier Typischer Pseudogley/Typischer Moder

11.5 Carbonatfreier Typischer Pseudogley/Rohhumusartiger Moder

11.6 Carbonatfreier Typischer Pseudogley/Moder

11.7 Stagnogley/Feucht-Rohhumus

11.8 Stagnogley/Feucht-Moder

11.9 Typischer Stagnogley/Feucht-Rohhumus

12 Auböden bzw. Auenböden

12.1 Trockengefallener Carbonathaltiger Auboden/Typischer Mull

12.2 Grauer vergleyter Carbonathaltiger Auboden/Typischer Mull

12.3 Grauer Carbonathaltiger Auboden/Typischer Mull

12.4 Carbonatfreier Augley/Feucht-Mull

12.5 Carbonathaltiger Augley/Typischer Mull

13 Gleye

13.1 Carbonathaltiger Typischer Gley/Typischer Mull

13.2 Carbonathaltiger Anmooriger Nassgley/Rhizo-Rohhumus

14 Moore und Anmoore

14.1 Anmoor/Anmoormull

14.2 Carbonatfreies Typisches Niedermoor/Niedermoor-Torf

14.3 Übergangsmoor

14.4 Hochmoor/Hochmoor-Torf

Literatur und Normen

Stichwortverzeichnis

Beachten Sie bitte auch weitere interessante Titel zu diesem Thema

Blume, H.-P., Horn, R.,

Thiele-Bruhn, S. (Hrsg.)

Handbuch des Bodenschutzes

Bodenökologie und -belastung / Vorbeugende und abwehrende Schutzmaßnahmen

2011

Hardcover

ISBN: 978-3-527-32297-8

Roloff, A.

Bäume

Lexikon der praktischen Baumbiologie

2010

Hardcover

ISBN: 978-3-527-32358-6

Reeg, T., Bemmann, A., Konold, W., Murach, D., Spiecker, H. (Hrsg.)

Anbau und Nutzung von Bäumen auf landwirtschaftlichen Flächen

2009

Hardcover

ISBN: 978-3-527-32417-0

Blume, H.-P., Deller, B., Furtmann, K., Leschber, R., Paetz, A., Wilke, B.-M.

Handbuch der Bodenuntersuchung

Aktuelles Grundwerk. Terminologie, Verfahrensvorschriften und Datenblätter – Physikalische, chemische, biologische Untersuchungsverfahren – Gesetzliche Regelwerke

2000

Loseblattwerk in Ordner

ISBN: 978-3-527-19080-5

Blume, H.-P., Felix-Henningsen, P., Frede, H.-G., Guggenberger, G., Horn, R., Stahr, K. (Hrsg.)

Handbuch der Bodenkunde

Aktuelles Grundwerk (Lieferung 1–35, Stand: September 2011)

1995

Loseblattwerk in Ordner

ISBN: 978-3-527-32129-2

Herausgeber

Dr. Ernst LeitgebBFWInstitut für Waldökologie u. BodenSeckendorff-Gudent-Weg 81131 WienÖsterreich

Dipl.-Ing. Rainer ReiterBFWInstitut für Waldökologie u. BodenSeckendorff-Gudent-Weg 81131 WienÖsterreich

Dr. Michael EnglischBFWInstitut für Waldökologie u. BodenSeckendorff-Gudent-Weg 81131 WienÖsterreich

Dr. Peter LüscherWSLForschungseinheit Waldböden u. BiogeochemieZürcherstraße 1118903 BirmensdorfSchweiz

Dr. Peter SchadTU MünchenLehrstuhl für BodenkundeEmil-Ramann-Str. 885354 Freising

Prof. Dr. K. H. FegerTU DresdenInstitut für Bodenkunde u. StandortlehrePienner Str. 1901737 Tharandt

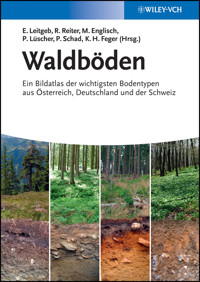

Titelfotos (von links nach rechts):

Kalkbraunlehm (ÖBS), Kalksburg, Niederösterreich (Foto: R. Reiter)

Schwemmboden (ÖBS), Jochberg, Tirol (Foto: R. Reiter)

Eisen-Humus-Podsol (ÖBS), Profil 35, Waldeben, Niederösterreich

Hanggley (ÖBS), St. Veit/Defereggental, Tirol (Foto: R. Reiter)

1. Auflage 2013

Alle Bücher von Wiley-VCH werden sorgfältig erarbeitet. Dennoch übernehmen Autoren, Herausgeber und Verlag in keinem Fall, einschließlich des vorliegenden Werkes, für die Richtigkeit von Angaben, Hinweisen und Ratschlägen sowie für eventuelle Druckfehler irgendeine Haftung

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.

© 2013 Wiley-VCH Verlag & Co. KGaA, Boschstr. 12, 69469 Weinheim, Germany

Alle Rechte, insbesondere die der Übersetzung in andere Sprachen, vorbehalten. Kein Teil dieses Buches darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlages in irgendeiner Form – durch Photokopie, Mikroverfilmung oder irgendein anderes Verfahren – reproduziert oder in eine von Maschinen, insbesondere von Datenverarbeitungsmaschinen, verwendbare Sprache übertragen oder übersetzt werden. Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen oder sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige gesetzlich geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche markiert sind.

Print ISBN: 978-3-527-32713-3

ePDF ISBN: 978-3-527-65917-3

ePub ISBN: 978-3-527-65916-6

mobi ISBN: 978-3-527-65915-9

oBook ISBN: 978-3-527-65914-2

Umschlaggestaltung Formgeber, Eppelheim

Satz Beltz Bad Langensalza GmbH, Bad Langensalza, Germany

Vorwort

Warum ein Buch über Waldböden?

Böden sind das Fundament unserer Wälder. Böden sind nicht nur für die forstliche Produktion von Bedeutung, sondern erfüllen eine Vielzahl ökologischer Funktionen. So gewährleisten sie durch ihre Filter- und Pufferwirkung hohe Wasserqualität und effizientes Hochwasserrückhaltevermögen. Überdies bieten Böden Lebensraum für viele verschiedene Organismen und tragen so zur Biodiversität der Wälder bei. Wälder wachsen auf den unterschiedlichsten Standorten. Dementsprechend groß ist die Bandbreite der Bodeneigenschaften, die es bei der Waldwirtschaft und ganz allgemein bei der Umweltvorsorge zu beachten gilt. Das Spektrum reicht von gering entwickelten Böden, bei denen der Schutz des Bodens im Vordergrund steht, bis zu tiefgründigen, entwickelten Böden, die mehr Spielraum in der Bewirtschaftung zulassen. Die Erfüllung ökologischer Funktionen und Dienstleistungen hängt wesentlich von den Bodeneigenschaften am jeweiligen Standort ab. Auch bei aktuellen Fragen, die sich im Zuge einer möglichen Klimaänderung ergeben, wie Baumartenwahl und Kohlenstoffspeicherung in Wäldern, steht der Waldboden im Mittelpunkt.

Warum ein Bildband mit umfangreichem Erläuterungsteil?

Ziel dieses Buches ist es, die Vielfalt der Waldböden in Form von Bildern und umfassenden Informationen darzustellen. Dazu werden 67 beispielhaft ausgewählte Waldböden aus den drei mitteleuropäischen Nachbarländern Österreich, Deutschland und Schweiz abgebildet. Die wichtigsten chemischen und physikalischen Bodeneigenschaften werden angeführt, Zusammenhänge zwischen Geländebefund und Analysenergebnissen aufgezeigt und daraus Rückschlüsse auf das Baumwachstum und die Waldbehandlung gezogen. Waldböden, die im Gegensatz zu ackerbaulich genutzten Böden keine flächige Bodenbearbeitung erfahren, besitzen meist einen ungestörten Profilaufbau. Daher sind Waldböden für das Studium natürlicher bodenbildender Prozesse besonders geeignet. Wir hoffen, dass dieses Ziel mit den ausgewählten Beispielen erreicht wird – auch wenn nicht alle in unseren Wäldern vorkommenden Bodentypen und -subtypen abgebildet werden konnten. Die hier berücksichtigten Böden erlauben aber sicherlich einen illustrativen „Streifzug“ durch die Vielfalt der Bodentypen Mitteleuropas und das breite Spektrum standortsökologischer Bedingungen.

Die Vergleichbarkeit der unterschiedlichen Böden steht im Vordergrund dieses Buches. Daher wurde besonderes Augenmerk auf eine möglichst einheitliche Darstellung gelegt. Ansprache und Bewertung der Bodeneigenschaften basieren auf den aktuellen bodenkundlichen Richtlinien in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Ergänzt wurde die Charakteristik der Böden durch weitere Standortsmerkmale wie Lage und Klima, als Basis für die Bewirtschaftung. Länderspezifische Besonderheiten bei der Geländeansprache der Böden wurden beibehalten, die Horizontierung erfolgte daher „dual“ nach der österreichischen und der deutschen Bodensystematik, wobei Letztere auch für die Schweiz verwendet wurde. Neuerungen in der österreichischen Bodensystematik, die sich aus der zeitgleich erscheinenden revidierten Fassung dieser Systematik ergeben, wurden berücksichtigt. Die Böden wurden außerdem nach dem internationalen System der World Reference Base for Soil Resources (WRB) klassifiziert. Aus diesen Gründen ist der Erläuterungsteil etwas umfangreicher, als man dies von einem Bildband erwarten würde.

Wie ist das Buch aufgebaut?

Der Bildteil (Kapitel 4 bis 14) bildet das Herzstück des Buches, wobei jede Bodengruppe durch eine vorangestellte Beschreibung eingeleitet wird. Wie die Fülle der zusätzlichen Informationen in diesem Bildteil inhaltlich und methodisch erstellt wurde, ist in Kapitel 2 „Erläuterungen zur Methodik“ beschrieben. In den Abschnitten 2.3 „Bodensystematik und Gliederung der Böden“ und 2.4 „Horizontierung der Böden“ können viele Details zur Vergleichbarkeit der Bodensystematiken von Österreich und Deutschland gefunden werden. In Kapitel 3 wird die „Auswahl der Bodenprofile“ beschrieben, und Kapitel 1 bietet am Beginn einen Überblick über die Besonderheit von Waldböden.

An wen richtet sich das Buch?

Lehrende können auf Basis des einheitlich aufbereiteten Materials für die Vermittlung von boden- und standortskundlichem Wissen rasch passende Beispiele entnehmen.

Lernenden wird durch die gute Vergleichbarkeit von Profil- und Standortsdaten das Erkennen von Vielfalt und Zusammenhängen erleichtert.

Praktiker und Praktikerinnen finden nützliche Informationen für die Bewirtschaftung ihrer Wälder und den Bodenschutz.

Interessierte „Laien“ können über den Bildteil Zugang zur meist verborgenen Welt unter der Bodenoberfläche gewinnen.

Fachleuten der Bodensystematik wird anhand der angeführten Beispiele ein Überblick über die Vergleichbarkeit der Bodensystematik von Österreich und Deutschland und eine Einordnung nach WRB geboten.

Wer hat am Entstehen des Buches mitgewirkt?

Die Beschaffung des umfangreichen Datenmaterials – vom Geländebefund über die Analytik bis zur Interpretation – wurde erst durch die Zusammenarbeit vieler Kolleginnen und Kollegen ermöglicht. Die Autoren teilten sich die fachliche Bearbeitung nach regionalen und inhaltlichen Schwerpunkten auf. Die Geländeansprache der österreichischen Böden und die Bilddokumentation wurden von G. Aust, R. Reiter, E. Herzberger, H. Pock und Ch. Amann durchgeführt, die Analytik oblag F. Mutsch. Der Kommentar zur Analytik wurde von F. Mutsch und E. Leitgeb verfasst, die standortskundlichen Fragestellungen mit den praktischen Schlussfolgerungen für Baumwachstum und Waldbehandlung von M. Englisch, E. Herzberger und E. Leitgeb. Die Böden in Deutschland wurden von P. Schad und K. H. Feger bearbeitet. Die Schweizer Böden wurden von P. Lüscher, J. Luster, L. Walthert und S. Zimmermann ausgewählt und vorgestellt. Grundlage war das dreiteilige Werk über die Waldböden der Schweiz, welches von P. Blaser, J. Luster, L. Walthert, S. Zimmermann und P. Lüscher verfasst wurde und in den Jahren 2004 ff.) erschien. Um die Vergleichbarkeit aller dargestellten Böden über die Ländergrenzen hinweg zu gewährleisten, waren methodische Vereinheitlichungen bodenkundlicher Richtlinien, spezielle Analysen, Auswertungen und Darstellungen erforderlich. Dies wurde ebenfalls arbeitsteilig bewerkstelligt:

Harmonisierung der Analytik: F. Mutsch, S. Zimmermann, E. Leitgeb;

Vergleich der Bodensystematiken: M. Englisch, G. Aust, P. Schad, E. Herzberger, H. Pock;

WRB Klassifikation: P. Schad, G. Aust;

Beschreibung der Bodengruppen: M. Englisch, P. Schad, K. H. Feger;

Abschnitt „Waldböden: Besonderheiten, Bewirtschaftung und Schutz“: M. Englisch, K. H. Feger;

Regelwerk für die ökologischen Diagramme: L. Walthert, J. Luster, P. Lüscher, K. H. Feger, P. Schad;

Konzeption des Bildteils: E. Leitgeb, R. Reiter;

Grafiken und Bildbearbeitung: R. Reiter, E. Herzberger;

Berechnung der Porung sowie der Wasser- und Lufthaushaltskenngrößen: K. H. Feger, L. Walthert.

Beim Zustandekommen des umfangreichen Datenmaterials wurden wir von vielen Kolleginnen und Kollegen unterstützt, bei denen wir uns namentlich bedanken möchten: Dr. Franz Starlinger (BFW), Dr. Helge Walentowski und Dr. Christan Kölling (beide Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft), Prof. Dr. Hannes Knapp (Bundesamt für Naturschutz, Außenstelle Insel Vilm / Rügen) sowie Dr. Hans-Gerd Michiels (Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg) unterstützten uns bei der Bestimmung der potenziellen natürlichen Waldgesellschaft, die bei der standortsökologischen Bewertung und Baumartenwahl eine wichtige Bedeutung besitzt. Raphael Benning, Frank Jacob, Dr. Karoline Schua und Dr. Kai Schwärzel (alle TU Dresden) wirkten bei den Bildaufnahmen und der Beprobung zahlreicher Profile in Deutschland mit. Alexander Menzer (Staatsbetrieb Sachsenforst) gaben wichtige Hinweise für die standortskundlichwaldbauliche Bewertung der Böden. Dr. Wolfgang Fleck (Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau, Baden-Württemberg) stellte Bildmaterial zum Standort „Schwetzinger Hardt“ zur Verfügung.

Einige Profile konnten von anderen Autoren übernommen werden:

„Grüntal“: Dr. Albrecht Bauriegel (Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe, Brandenburg);

„Au am Rhein“, „Grömbach I“, „Grömbach II“, „Bad Liebenzell“ („Unterhaugstett“) und „Bärenthal“: Dr. Daniela Sauer und Prof. Dr. Karl Stahr (beide Universität Hohenheim);

„Eichstetten“ und „Kettenacker“: Dr. Wolfgang Fleck (Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau, Baden-Württemberg);

„Schönbuch“: Dr. Peter Kühn und Prof. Dr. Thomas Scholten (beide Universität Tübingen);

„St. Johannis Breitehof“ und „Nollinger Berg“: Prof. Dr. Ernst Hildebrand † (Universität Freiburg i. Br.).

Das Profilfoto in der Beschreibung der „Auböden bzw. Auenböden“ wurde uns dankenswerter Weise von Dipl.-Ing. Gerlinde Ortner (Geopark Karnische Alpen) zur Verfügung gestellt. So manche Bodenprobe musste aus Gründen der methodischen Vergleichbarkeit neu analysiert werden. Die Analysen wurden von Eugenie Fink und Ing. Raffaela Wettl (beide BFW) zuverlässig durchgeführt. Dipl.-Ing. Dr. Georg Kindermann (BFW) schuf die Datenbasis für die Konstruktion der Klimadiagramme der österreichischen Profilstellen, Dr. Rainer Baritz und Ulrich Stegger (beide BGR Hannover) modellierten die Klimadaten der deutschen Profilstellen. Die hohe Bildqualität verdanken wir Florian Winter (BFW), der die Bodenbilder digital nachbearbeitete. Marco Walser (WSL) unterstützte uns mit zusätzlichen Fotos von ausgewählten Schweizer Böden. Für die Korrektur des Manuskriptes und für wertvolle fachliche Hinweise danken wir Prof. Dr. Jörg Prietzel (TU München), Dipl.-Ing. Dr. Walter Kilian und Dipl.-Ing. Dr. Sigrid Schwarz (beide Österreichische Bodenkundliche Gesellschaft).

Für die Geduld bei der Erstellung des Manuskripts, für die ausgezeichnete Zusammenarbeit und insbesondere für die gelungene Darstellung der Bilder, Grafiken und Tabellen schulden wir dem Verlag aufrichtigen Dank. Dieser Bildband beinhaltet teilweise auch Bilder und Daten aus dem von der EU kofinanzierten Projekt BioSoil (Agreement 07030101/2006/440106/FF/B1) im Rahmen der Verordnung (EG) 2152/2003 „Forest Focus“.

Es ist unser Wunsch, mit diesem Werk Wissen, Interesse und Begeisterung an der Vielfalt von Waldböden und -standorten weiterzugeben und somit zu deren standortsgerechter Nutzung und Erhaltung beizutragen.

November 2012

Die Verfasser

Kurzbiografien der Herausgeber

Dipl.-Ing. Dr. Ernst Leitgeb, Studium der Forstwirtschaft an der BOKU Wien, anschließend Assistent am Institut für Waldökologie (BOKU), Promotion 1993. Seit 1998 Leiter des Institutes für Waldökologie und Boden am Österreichischen Bundesforschungs- und Ausbildungszentrum für Wald, Naturgefahren und Landschaft (BFW) in Wien. Langjähriger Lehrbeauftragter für Bodenkunde an der Universität Wien.

Ernst Leitgeb

Dipl.-Ing. Rainer Reiter, Studium der Forstwirtschaft an der BOKU Wien. Seit 2002 wissenschaftlicher Mitarbeiter des Institutes für Waldökologie und Boden am Österreichischen Bundesforschungs- und Ausbildungszentrum für Wald, Naturgefahren und Landschaft (BFW) in Wien.

Rainer Reiter

Dipl.-Ing. Dr. Michael Englisch, Studium der Forstwirtschaft an der BOKU Wien, Promotion 1997. Seit 1993 Leiter der Abteilung Standort und Vegetation am Bundesforschungs- und Ausbildungszentrum für Wald, Naturgefahren und Landschaft (BFW) in Wien. Vorstandsmitglied der Österreichischen Bodenkundlichen Gesellschaft, Koordinator der Gruppe „Humus and soil biodiversity“ der IUFRO.

Michael Englisch

Dr. Peter Lüscher, Studium der Forstwissenschaften an der ETH Zürich/Professur für Bodenphysik, Promotion 1991. Seit 1982 Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft – WSL, Birmensdorf, Senior Consultant, Lehrbeauftragter am Umweltdepartement der ETH Zürich. Von 1987–89 Präsident der Bodenkundlichen Gesellschaft der Schweiz, von 1992 bis 2003 Vorstandsmitglied der International Union of Soil Sciences.

Peter Lüscher

Dr. Peter Schad, Studium der Biologie an der LMU München, Promotion in Forstwissenschaften 1995. Wissenschaftlicher Angestellter am Lehrstuhl für Bodenkunde der TU München in Freising-Weihenstephan. Vorsitzender der Arbeitsgruppe World Reference Base for Soil Resources (WRB) der International Union of Soil Sciences.

Peter Schad

Prof. Dr. Karl Heinz Feger, Institut für Bodenkunde und Standortslehre, Fachrichtung Forstwissenschaften der TU Dresden in Tharandt. Nach Hydrologie-Studium in Freiburg i. Br. und Zürich (ETH) Assistent am Institut für Bodenkunde und Waldernährungslehre der Universität Freiburg i. Br., dort Promotion (1986) und Habilitation (1992), Lehrtätigkeiten an den Universitäten Bochum (1996–98) und Stuttgart-Hohenheim (1998–2000), seit 2003 Editor-in-Chief Journal of Plant Nutrition and Soil Science (Wiley-Blackwell).

Karl Heinz Feger

Autorenliste

Christian Amann, Bundesforschungs- und Ausbildungszentrum für Wald, Naturgefahren und Landschaft (BFW), Institut für Waldökologie und Boden, Seckendorff-Gudent-Weg 8, 1131 Wien

Dipl.-Ing. Günther Aust, Bundesforschungs- und Ausbildungszentrum für Wald, Naturgefahren und Landschaft (BFW), Institut für Waldökologie und Boden, Seckendorff-Gudent-Weg 8, 1131 Wien

Dipl.-Ing. Dr. Michael Englisch, Bundesforschungs- und Ausbildungszentrum für Wald, Naturgefahren und Landschaft (BFW), Institut für Waldökologie und Boden, Seckendorff-Gudent-Weg 8, 1131 Wien

Prof. Dr. Karl-Heinz Feger, Technische Universität Dresden, Institut für Bodenkunde und Standortslehre, Pienner Straße 19, 01737 Tharandt

Dipl.-Ing. Edwin Herzberger, Bundesforschungs- und Ausbildungszentrum für Wald, Naturgefahren und Landschaft (BFW), Institut für Waldökologie und Boden, Seckendorff-Gudent-Weg 8, 1131 Wien

Dipl.-Ing. Dr. Ernst Leitgeb, Bundesforschungs- und Ausbildungszentrum für Wald, Naturgefahren und Landschaft (BFW), Institut für Waldökologie und Boden, Seckendorff-Gudent-Weg 8, 1131 Wien

Dr. Jörg Luster, Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL), Forschungseinheit Waldböden und Biogeochemie, Zürcherstraße 111, 8903 Birmensdorf

Dr. Peter Lüscher, Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL), Forschungseinheit Waldböden und Biogeochemie, Zürcherstraße 111, 8903 Birmensdorf

Dr. Franz Mutsch, Bundesforschungs- und Ausbildungszentrum für Wald, Naturgefahren und Landschaft (BFW), Institut für Waldökologie und Boden, Seckendorff-Gudent-Weg 8, 1131 Wien

Dr. Hannes Pock, Bundesforschungs- und Ausbildungszentrum für Wald, Naturgefahren und Landschaft (BFW), Institut für Waldökologie und Boden, Seckendorff-Gudent-Weg 8, 1131 Wien

Dipl.-Ing. Rainer Reiter, Bundesforschungs- und Ausbildungszentrum für Wald, Naturgefahren und Landschaft (BFW), Institut für Waldökologie und Boden, Seckendorff-Gudent-Weg 8, 1131 Wien

Dr. Peter Schad, Technische Universität München, Lehrstuhl für Bodenkunde, Emil-Ramann-Straße 2, 85354 Freising

Dipl.-Ing. Lorenz Walthert, Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL), Forschungseinheit Waldböden und Biogeochemie, Zürcherstraße 111, 8903 Birmensdorf

Dr. Stephan Zimmermann, Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL), Forschungseinheit Waldböden und Biogeochemie, Zürcherstraße 111, 8903 Birmensdorf

Abkürzungen und Maßeinheiten

AG

Arbeitsgruppe

AK

Arbeitskreis

BS

Basensättigung

FP

Feinporen

GP

Grobporen

KA5

Bodenkundliche Kartieranleitung (Deutschland), 5. Auflage

KAK

eff

effektive Kationenaustauschkapazität

KGV

Korngrößenverteilung

LK

Luftkapazität

MP

Mittelporen

nFK

nutzbare Feldkapazität

nWSK

nutzbare Wasserspeicherkapazität

nWSK

kum

Summenwert der nutzbaren Wasserspeicherkapazität

ÖBS

Österreichische Bodensystematik

PGV

Porengrößenverteilung

RWSK

Restwasserspeicherkapazität

S

Sand

SV

Substanzvolumen

T

Ton

TRD

Trockenrohdichte

U

Schluff

WGS84

World Geodetic System 1984

WRB

World Reference Base for Soil Resources

g

Gramm

kg

Kilogramm (= 10

3

g)

t

Tonne (= 10

3

kg)

mg

Milligramm (= 10

-3

g)

µg

Mikrogramm (= 10

-6

g)

ha

Hektar (= 10

4

m

2

)

l

Liter (= dm

3

)

mmol

Millimol (= 10

−3

mol)

mmol

c

Millimol (= 10

−3

mol)/Ionenladung

pF

log cm Wassersäule

M-%

Massenprozent

V-%

Volumenprozent

Glossar

Austauschbare Kationen:

An der Oberfläche von Austauschern im Boden, dem Sorptionskomplex (Huminstoffe, Tonminerale, Oxide), gebundene, im Austausch mit der Bodenlösung stehende (und somit für die Pflanzenwurzeln mehr oder weniger gut aufnehmbare) Kationen. Die austauschbaren Kationen werden in sauer und nicht sauer („basisch“) wirkende eingeteilt. Letztere umfassen in erster Linie die Ionen Ca2+, Mg2+, K+ und Na+. Die sauren Kationen umfassen neben H+ (H3O+) auch solche, die beim Eintritt in die Bodenlösung einer Hydrolyse unterliegen und damit H3O+ freisetzen, wie vor allem Al3+ und Fe3+.

Basensättigung (BS):

Anteil der austauschbaren, nicht sauer („basisch“) wirkenden Kationen (Ca2+, Mg2+, K+, Na+) an der Kationenaustauschkapazität [%]. Der Anteil eines einzelnen Kations an der Kationenaustauschkapazität wird als Sättigung dieses Kations, zum Beispiel Ca2+-Sättigung, bezeichnet. Da Ca, Mg und K wichtige Nährelemente sind, ist die Basensättigung auch ein Indikator der Bodenfruchtbarkeit.

Bioturbation:

Durchmischung des Bodenmaterials durch wühlende Bodentiere.

Bodenhorizont:

Horizontaler Teilbereich eines Bodenprofils, der innerhalb seiner Grenzen annähernd gleiche Eigenschaften aufweist und sich von darüber- und darunterliegenden Bereichen unterscheidet.

Bodenstruktur:

Räumliche Anordnung der Bodenteilchen.

Carbonatfreies bis carbonatarmes Silikatgestein (KA5):

→ Gestein mit 0 bis 2 M-% Carbonat (auch bei Gipsgestein zu verwenden).

Carbonatfreies Silikatgestein (ÖBS):

→ Gestein mit weniger als 0,5 M-% Carbonat und Sulfat (berechnet als CaCO3 + CaSO4).

Carbonatgestein (KA5):

→ Gestein mit mindestens 75 M-% Carbonat (auch bei Gipsgestein zu verwenden).

Carbonathaltiges Silikatgestein (KA5):

→ Gestein mit 2 bis 75 M-% Carbonat (auch bei Gipsgestein zu verwenden).

Carbonathaltiges Silikatgestein (ÖBS):

→ Gestein mit 0,5 bis 75 M-% Carbonat und Sulfat (berechnet als CaCO3 + CaSO4).

Carbonatverwitterung:

Umwandlung des schwerlöslichen Calciumcarbonats durch Säuren in das leichtlösliche Calciumhydrogencarbonat, das mit dem Sickerwasser ausgetragen werden kann. Im Oberboden kommt es zur Entkalkung, im Unterboden kann es aber auch zur Ausfällung von sekundären Carbonaten kommen (zum Beispiel als → Pseudomycel).

C/N-Verhältnis:

Quotient aus den Gehalten an organischem Kohlenstoff und Gesamtstickstoff. Maßzahl für das Abbauverhalten der organischen Substanz. Enge C/N-Verhältnisse deuten auf raschen Abbau der organischen Substanz hin, weite C/N-Verhältnisse sind ein Indikator für verzögerten Humusabbau. Das C/N-Verhältnis der Streuschicht gibt das Ausgangsverhältnis des organischen Bestandesabfalls (der → Streu) des Standorts an.

Effektive Kationenaustauschkapazität (KAKeff):

Summe aller → austauschbaren Kationen [mmolc kg−1], gemessen beim pH-Wert des Bodens.

Einzelkorngefüge:

Lose Anordnung nebeneinanderliegender Bodenteilchen, häufig in sandigen Horizonten, zum Beispiel in Eluvialhorizonten von Podsolen.

Flecken:

Verfärbungen durch Oxidations- und Reduktionsvorgänge, organische Substanz und ganz allgemein durch Verwitterungsvorgänge.

Gesamtverdunstung:

Gesamtmenge des verdunstenden Wassers. Sie setzt sich aus Interzeption (Niederschlagswasser, das von den oberirdischen Pflanzenteilen aufgefangen wird und verdunstet, ehe es die Bodenoberfläche erreicht), Transpiration (Wasser, welches die Pflanzen über die Spaltöffnungen der Blätter und Nadeln abgeben) und Bodenevaporation (Verdunstung von der unbewachsenen Bodenoberfläche) zusammen.

Gesamtwasserhaushalt:

Wasserangebot für den Bestand, das sich aus dem Zusammenwirken bodenphysikalischer Kenngrößen und Klimakomponenten (Niederschlag, → Gesamtverdunstung) ergibt; Einteilung in Gesamtwasserhaushaltstufen („ökologische Feuchtestufen“).

Gestein:

Lockeres oder festes, im Wesentlichen unverwittertes mineralisches Material. Lockergesteine mit einem Skelettgehalt bis zu 40 V-% werden in der ÖBS als „feine Lockergesteine“, solche mit einem Skelettgehalt von mehr als 40 V-% als „grobe Lockergesteine“ bezeichnet.

Hämatit:

Dreiwertiges Eisenoxid, das den Boden rötlich färben kann; häufig aus Sedimentgesteinen (zum Beispiel aus Buntsandstein, Keuper oder Jura), in Mitteleuropa sonst Relikt der Bodenbildung während früherer Wärmeperioden.

Humifizierung:

Biochemische Umwandlung abgestorbener (primärer) organischer Substanzen in (sekundäre) organische Substanzen, die → Huminstoffe genannt werden.

Huminstoffe:

Organische Bodenbestandteile, die durch → Humifizierung im Zuge der → Zersetzung der → Streu entstehen. Maßgeblich beteiligt an Gefügebildung, Wasserspeicherung sowie Sorption von Nähr- und Schadstoffen.

Humusform:

Erscheinungsbild des Humuskörpers, geprägt durch eine typische Abfolge von humosen → Bodenhorizonten, die an oder nahe der Bodenoberfläche gelegen sind; Unterteilung in Terrestrische (ÖBS) bzw. Aeromorphe (KA5) Humusformen (Mull, Moder, Rohhumus) und Semiterrestrische Humusformen (ÖBS: Feuchthumusformen, Anmoorhumus, Torfe) bzw. Hydromorphe Humusformen (KA5: Feucht- und Nasshumusformen).

Insubrisches Klima:

Charakteristisch sind sonnige und trockene Winter, reichlich Regen in Frühjahr und Herbst und sonnenreiche Sommer (typisch für die Alpensüdseite).

Konkretionen:

Verfestigte oder verhärtete Körper, die besonders bei stark wechselnder Bodenfeuchtigkeit durch Ausfällung von Eisenoxiden, Manganoxiden oder Carbonat aus der Bodenlösung entstehen.

Korngrößenverteilung (KGV):

Legt die Bodenart (Textur) fest. Verteilung des Feinbodens auf die Korngrößenklassen Sand (2 mm – 0,063 mm), Schluff (0,063 – 0,002 mm) und Ton (kleiner als 0,002 mm) [%].

Krümelgefüge:

Lockere Anordnung von Bodenaggregaten mit rauen Oberflächen, die durch biologische Aktivität in humosen A-Horizonten entstanden sind; in der Regel verbunden mit Mullhumusformen.

Lessivierung:

Abwärtsverlagerung dispergierter Tonteilchen mit dem Sickerwasser.

Lockermaterial:

Wird in der ÖBS auch als „Lockergestein“ bezeichnet. Zur Unterscheidung feines und grobes Lockermaterial siehe → Gestein.

Luftkapazität (LK):

Porenvolumen (Äquivalentdurchmesser der Poren größer als 50 µm) zwischen Wassersättigung und Feldkapazität bei pF 1,8 [V-%].

Mineralisierung:

Abbau organischer Substanz zu einfachen anorganischen Verbindungen, insbesondere CO2 (unter Wassersättigung auch CH4), H2O und Ionen; wesentlicher Prozess im Nährstoffkreislauf von Ökosystemen.

Nutzbare Wasserspeicherkapazität (nWSK), auch nutzbare Feldkapazität (nFK):

Menge des Bodenwassers, das bei einer definierten Saugspannung zwischen Feldkapazität (pF 1,8) und permanentem Welkepunkt (pF 4,2) gebunden ist [V-%, l m-2]. 1 V-% nWSK pro 1 dm Bodentiefe entspricht 1 l Wasseräquivalent pro 1 m2 Bodenoberfläche.

Pedogenetische Probenahme:

Probenahme aus durch bodenbildende Prozesse entstandenen → Bodenhorizonten.

Periglaziäre Deckschichten, auch periglaziäre Lagen:

Während der pleistozänen Kaltzeiten unter periglazialen Klimabedingungen durch Bodenfließen (Solifluktion) entstandene Lockersedimentdecken, die das Hangrelief vieler Mittelgebirge wesentlich prägen. Sie sind aus mehreren, übereinandergelagerten Schichten aufgebaut, die sich hinsichtlich Körnung, Skelettgehalt und Lagerungsdichte unterscheiden und die Standortseigenschaften der daraus entwickelten Böden wesentlich bestimmen.

Podsolierung:

Abwärtsverlagerung von Eisen, Mangan und Aluminium (→ Sesquioxide) zusammen mit gelösten organischen Substanzen (→ Huminstoffe) mit dem Sickerwasser in stark sauren Böden.

Polyedergefüge:

Blockig-scharfkantige Bodenaggregate mit glatten Oberflächen, die durch Quellungs- und Schrumpfungsvorgänge in tonreichen Böden entstanden sind.

Porengrößenverteilung (PGV), auch Porung:

Anteil der Grob-, Mittel- und Feinporen bezogen auf das Volumen des Bodens [V-%]; bedeutsam für die Beurteilung des Bodenwasser- und Bodenlufthaushaltes.

Prismengefüge:

Längliche, vertikale Bodenaggregate mit glatten Oberflächen, die durch Quellungs- und Schrumpfungsvorgänge in tonreichen Böden entstanden sind.

Pseudo-Gesamtaufschluss („so called total extraction“):

Säureauszug (beispielsweise mit Salpetersäure, Königswasser, Gemisch aus Salpetersäure und Perchlorsäure), der eine Mittelstellung einnimmt zwischen schwach wirkenden Auszugs- und Austauschmethoden einerseits und der Vollanalyse (Flusssäureaufschluss, Schmelzaufschluss, Röntgen-Fluoreszenzanalyse) andererseits. Damit können die mittel- bis langfristig verfügbaren Nährelementvorräte sowie Elementeinträge aus Immissionen (zum Beispiel Schwermetalle) erfasst werden.

Pseudomycel:

Sekundäre, meist fadenförmige Ausfällungen von Carbonat in Wurzelkanälen und Poren.

Pseudovergleyung:

Ausbildung eines Musters mit Rostflecken und → Konkretionen im Aggregatinneren und Bleichzonen an den Aggregatoberflächen, ausgelöst durch Redoxprozesse, die durch gestautes Niederschlagswasser verursacht werden.

Reines Carbonatgestein (ÖBS):

→ Gestein mit mehr als 75 M-% Carbonat und Sulfat (berechnet als CaCO3 + CaSO4).

Restwasserspeicherkapazität (RWSK), auch Totwasser:

Menge des Bodenwassers, das in Poren mit einem Äquivalentdurchmesser kleiner als 0,2 µm oder bei einer definierten Saugspannung größer pF 4,2 gebunden ist und in der Regel nicht mehr pflanzenverfügbar ist [V-%].

Selbstmulchung:

Bedeckung der Bodenoberfläche mit splittrigen Aggregaten, die durch wiederholtes Quellen und Schrumpfen nach unvollständigen Austrocknungs- und Wiederbefeuchtungsprozessen in tonigen Böden abgesondert werden.

Sesquioxide:

Traditionelle Bezeichnung für die in Böden vorkommenden Oxide (und Hydroxide) von Eisen, Mangan und Aluminium.

Solum:

Über dem Unverwitterten liegender Teil des Bodens. Im Gegensatz zur ÖBS werden in der KA5 C- und Gr-Horizonte nicht zum Solum gerechnet.

Skelett, auch Bodenskelett oder Grobboden:

Partikel mit einem Durchmesser von mindestens 2 mm (im Unterschied zum Feinboden mit einem Partikeldurchmesser von kleiner als 2 mm). Beim Bodenskelett unterscheidet man zwischen gerundeten und eckigen Formen. Gerundete Formen (2 bis 63 mm) werden als Kies, solche mit einem größeren Durchmesser als runde Steine bzw. Blöcke bezeichnet. Bei eckigen Formen mit einem Durchmesser von 2 bis 63 mm handelt es sich um Grus, bei größeren Durchmessern um kantige Steine bzw. Blöcke.

Streu, auch Streufall, Bestandesabfall:

Gesamtheit der frisch abgestorbenen organischen Materialien. Dazu gehören insbesondere die von der Vegetation abgeworfenen Blätter, Nadeln, Samen und Holzteile.

Substanzvolumen (SV):

Volumenanteil der festen Bodensubstanz, bezogen auf das Gesamtvolumen eines Bodens [V-%].

Tiefenstufen:

Bestimmte, festgesetzte Bodentiefen, unabhängig von den → Bodenhorizonten (zum Beispiel 0–5 cm, 5–10 cm, 10–20 cm, 20–40 cm, 40–80 cm). Die Probenahme aus einer Tiefenstufe wird als „geometrische Probenahme“ bezeichnet (im Gegensatz zur → pedogenetischen Probenahme).

Toncutane:

Tonablagerungen in Form von Überzügen an Aggregatoberflächen und Auskleidungen von Wurzelröhren als Folge einer → Lessivierung.

Tonminerale:

Gruppe sekundärer Schichtsilikate, die bei der Bodenbildung im Zuge der → Verlehmung entstehen; wesentlicher Bestandteil der Korngrößenfraktion Ton; durch negative Oberflächenladung wesentlich an der → (effektiven) Kationenaustauschkapazität beteiligt.

Verbraunung:

Entstehung sekundärer Eisenoxide und –hydroxide durch chemische Verwitterung eisenhaltiger Minerale.

Vergleyung:

Ausbildung eines Horizontes mit Rostflecken an den Aggregatoberflächen und Bleichzonen im Aggregatinnern über einem durchgängig gebleichten Horizont. Letzterer ist permanent von Grundwasser gesättigt, das kapillar in den rostfleckigen Horizont aufsteigt. Mitgeführtes reduziertes Eisen oxidiert dort an den Aggregatoberflächen.

Verlehmung:

Bildung sekundärer → Tonminerale durch chemische Verwitterung. Damit ist ein Anstieg des Tongehaltes im Verwitterungshorizont verbunden; die Körnung des Substrates wird feiner.

Zersetzung:

Abbau bzw. Umwandlung der → Streu unter maßgeblicher Beteiligung von Bodenorganismen.

Teil 1

Einleitung

1

Waldböden: Besonderheiten, Bewirtschaftung und Schutz

Sind Waldböden anders? Haben sie andere Eigenschaften als ackerbaulich genutzte Böden, Grünland- und Almböden oder alpine naturbelassene Böden? Sehen sie anders aus, sind sie anders aufgebaut? Bestehen besondere Gefährdungen? Die Fragen sind eindeutig mit ja zu beantworten. Waldböden sehen anders aus als Böden mit anderer Landnutzung, haben andere physikalische und chemische Eigenschaften und sind deutlich anders aufgebaut. Welche Unterschiede die Besonderheit von Böden unter Wald ausmachen und worin dies begründet ist, wird im folgenden Abschnitt umrissen. Gleichzeitig wird die Notwendigkeit für deren nachhaltige Bewirtschaftung und Schutz aufgezeigt.

1.1 Vorkommen von Böden unter Wald

Für die Errichtung von Siedlungen und die landwirtschaftliche Nutzung wählten die Menschen Flächen, die fruchtbar, gut zugänglich sowie gut zu bearbeiten waren und die sich in sicheren Lagen befanden. Steillagen, erosionsgefährdete Standorte und andere Ungunstlagen oder Böden mit geringer Bodenfruchtbarkeit blieben dem Wald vorbehalten (Küster 2008). Der Vergleich ausgewählter Bodentypengruppen in Österreich, getrennt nach land- und forstwirtschaftlicher Nutzung, spiegelt diese Entwicklung wider. Abbildung 1.1 zeigt die entsprechenden relativen Häufigkeiten ausgewählter Bodentypengruppen. Die Darstellung zeigt grundsätzlich Bodenklassen nach der Österreichischen Bodensystematik, ÖBS (Nestroy et al. 2011). Es gibt nur wenige Bodenklassen, die in beiden Nutzungsarten vergleichbare relative Häufigkeiten aufweisen, wie zum Beispiel Pseudogleye sowie mit einigen Abstrichen auch Braunerden. Der Anteil der Auböden und Gleye ist auf landwirtschaftlich genutzten Flächen weitaus höher. Praktisch ausschließlich auf forstlich genutzten Flächen treten die Podsole auf. Da der Bodentyp Tschernosem bekanntermaßen beinahe ausschließlich landwirtschaftlich genutzt wird, wurde dieser Bodentyp gesondert dargestellt.

Neben der Tatsache, dass Waldnutzung vorrangig auf solchen Standorten betrieben wird, die für die landwirtschaftliche Nutzung nicht oder nur wenig geeignet sind, ist auch zu beachten, dass manche Böden unter heutiger Waldnutzung früher durchaus landwirtschaftlich genutzt wurden. Insbesondere die sozialen und ökonomischen Veränderungen im Zuge der Industrialisierung im 19. und 20. Jahrhundert führten in vielen Regionen (vor allem in den Mittelgebirgen) zur Abwanderung der ländlichen Bevölkerung und zu großflächigen Aufforstungen von Weide- und Ackerflächen (Küster 2008, Fenkner-Gies und Gauer 2005). Im Mittelgebirge wurde hierfür meist die Fichte, in tieferen Lagen besonders auf sandigen Böden, die Kiefer verwendet. Wirtschaftliche Interessen – die anspruchslosen Baumarten Fichte und Kiefer besitzen eine höhere Ertragsleistung im Vergleich zu den Laubbaumarten der natürlichen Waldgesellschaften – haben zur weiten Verbreitung dieser Baumarten im Wirtschaftswald geführt. Am Beispiel der → Basensättigung (Tab. 1.1), einem wichtigen Parameter der Bodenfruchtbarkeit, in Wald-, Grünland- und Ackerböden Tirols wird die bevorzugte Nutzung fruchtbarer Böden in der Landwirtschaft sowie der Einfluss von Düngung und historischen Nutzungen, wie Streurechen, deutlich (Stöhr et al. 1989). Alle Acker- und ein Großteil der Grünlandböden verfügen über mehr als 90 % Basensättigung, während nur etwa die Hälfte der Waldböden eine solche Basensättigung aufweist.

Abbildung 1.1 Relative Häufigkeiten ausgewählter Bodenklassen und des Bodentyps Tschernosem, getrennt nach land- und forstwirtschaftlicher Nutzung in Österreich (Daten: Digitale Bodenkarte Österreichs, BFW, und FBVA 1992).

Tabelle 1.1 Basensättigung (BS) nach Nutzungsformen in Tirol (Stöhr et al. 1989).

1.2 Historische Waldnutzungen

Der Nährstoffkreislauf von Waldböden wurde in Mitteleuropa in der Vergangenheit sehr prägnant durch Streurechen, Schneitelung, Waldweide und Waldfeldbau, im heutigen Sinne „außerforstliche Nutzungen“, verändert (vgl. Fiedler et al. 1973, Rehfuess 1990). Zu diesen Bewirtschaftungsformen kam es besonders im Alpenraum einerseits aufgrund der Knappheit von Flächen, die überhaupt landwirtschaftlich genutzt werden konnten, andererseits aufgrund der schlechten Transportbedingungen (Stuber und Bürgi 2012). Durch diese Nutzungen wurden dem Waldboden direkt oder indirekt Nährstoffe, wie Calcium (Ca), Magnesium (Mg), Kalium (K), Phosphor (P) und vor allem Stickstoff (N) entzogen, an dem es vor der industriellen Herstellung durch das Haber-Bosch Verfahren oft mangelte. Die Nährstoffe aus den Wäldern flossen damit direkt oder indirekt in die Nahrungsmittelproduktion. Die entzogenen Mengen konnten vielfach nicht durch die Nachwitterung oder → Mineralisierung ausgeglichen werden. In der Folge trat Nährstoffverarmung und damit einhergehend (Ober-) Bodenversauerung ein (Glatzel 1991, Feger 1993). Weitere Auswirkungen waren der Verlust von organischer Substanz (Humus) sowie Änderungen in der Stickstoff- und Humusdynamik (Wittich 1951, Kreutzer 1972). Modellrechnungen nach Daten von Ebermayer (1876) ergaben bei dreijährig wiederkehrendem Streurechen Verluste von 40 t Kohlenstoff, 1600 kg N, 800 kg Ca und 200 kg Mg pro Umtriebszeit und Hektar. Dadurch können an sich natürliche bodengenetische Prozesse, wie etwa die → Podsolierung oder die Entbasung des Oberbodens, ausgelöst oder verstärkt werden. Regional kam es auch zu Holzübernutzungen, etwa als Grubenholz für den Bergbau (Erzgebirge, Harz), als Rohstoff, wie zum Beispiel Pottasche, und Brennmaterial für die Glasherstellung (Schwarzwald, Bayerischer Wald), als Sudholz (Salzkammergut) oder als Holzkohle für die frühe Eisenindustrie (Mürztal). Neben der Entwaldung von Flächen, oft gefolgt von Erosionen, kam es in der Folge auch zu einem Baumartenwechsel mit Bevorzugung von raschwüchsigen Nadelbaumarten, während unerwünschte Laubbaumarten zurückgedrängt wurden. So wurde im Salzkammergut die Fichte, Tanne und Lärche gefördert, um Sudholz bzw. Konstruktionsholz zu gewinnen und die Buche zurückgedrängt, da Buchenholz bei der Verbrennung zu hohe Temperaturen erreichte und die Sudpfannen durchschmelzen ließ. Dieser gezielte Baumartenwechsel führte in den Wäldern zu Veränderungen in der Humus- und Bodendynamik. Die bedeutendsten historischen Nutzungsformen werden nachfolgend kurz erläutert.

1.2.1 Streunutzung

Dabei wurde Auflagehumus oder der Humus des mineralischen Oberbodens („Schwarzrechen“) entnommen (Wittich 1951, Höhne 1970, Stuber und Bürgi 2012). Diese Nutzung kam vielerorts erst nach dem 2. Weltkrieg zum Erliegen.

1.2.2 Schneitel-Streunutzung

Bei dieser Nutzung wurden grüne Triebe und Blätter von Bäumen geerntet („geschneitelt“), um Futter und Einstreu für stallgehaltenes Vieh zu gewinnen. Vereinzelt kam die Schneitelung noch in den 1980er Jahren im Alpenraum vor. In der Südschweiz (Stuber und Bürgi 2012) wurden Blätter zur Füllung von Matratzen verwendet („Bettlaub“).

1.2.3 Waldweide

Der Eintrieb von Vieh (Schweine zur Eichelmast, Rinder, Ziegen, Schafe) in Wälder (Küster 2008) ist die einzige außerforstliche Nutzung, die auch heute noch in nennenswertem Umfang meist in Zusammenhang mit Almwirtschaft ausgeübt wird. Abhängig von der eingetriebenen Tierart sind folgende Schäden am Waldboden möglich: Nährstoffentzug, lokale Bodenverdichtung und Erosion sowie Veränderung der Humusdynamik durch selektiven Verbiss von Baumarten. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, dass sich die Stallhaltung erst im 18. Jahrhundert durchsetzte.

1.2.4 Waldfeldbau („Agroforestry“)

In Mitteleuropa entstand diese Wirtschaftsform im Hochmittelalter, nachdem die fruchtbaren Böden für die Landwirtschaft bereits erschlossen waren (Küster 2008). Für diese Art der landwirtschaftlichen Zwischennutzung gab es eine Vielzahl von Varianten, die sich auch in der Namensgebung niederschlugen (zum Beispiel „Hackwald“, „Hauberge“, „Reutberge“, „Rechberg“). Waldfeldbau war ein ausgefeiltes System aus forstlichen Nebennutzungen (zum Beispiel Lohrinde – Eichenrinde, die zum Gerben eingesetzt wurde), Brennholzgewinnung und Ackerbau. Dabei wurde der Bestand zuerst brandgerodet oder kahlgeschlagen. Nach der Bodenbearbeitung folgte die Einsaat von Getreide, manchmal gleichzeitig mit der Einsaat der gewünschten Baumart für den Folgebestand. Nach wenigen Jahren ging man zur Weidenutzung über, bis die aus Stockausschlägen oder Samen stammenden Bäume erneut in die Höhe wuchsen (Küster 2008).

1.3 Besonderheiten im Profilaufbau

Wenn wir eine Profilgrube im Wald öffnen, so fallen einige Dinge sofort ins Auge. Ganz oben im Profil an der Geländeoberfläche findet sich meist eine Schicht aus unzersetzten Blättern bzw. Nadeln sowie anderem Bestandesabfall, wie Zweige, Knospen, Rindenstückchen u. Ä. (→ Streu), häufig gefolgt von einer schwarzen bis dunkelbraunen Humusschicht. Diese besteht aus zerkleinertem, um- und abgebautem organischem Material. Diese Schichten werden als „Auflagehumus“ bezeichnet. Wenn der Kohlenstoffgehalt unter einen bestimmten Schwellenwert fällt, werden sie „humoser Mineralboden“ genannt. Da im Wald die Bodenbearbeitung weitestgehend fehlt – sie wird nur im Rahmen waldbaulicher Spezialverfahren angewendet – und die Baumvegetation im Gegensatz zu Ackerflächen den Boden über das ganze Jahr deckt und damit für einen effizienten Erosionsschutz sorgt, ist der Profilaufbau in den allermeisten Fällen ungestört. Ausnahmen bilden Störungen durch Windwürfe, Hangrutschungen und frühere, lang anhaltende landwirtschaftliche Bodennutzungen. Waldböden weisen daher eine weitgehend natürliche Bodenlagerung und Bodenentwicklung auf, besitzen gerade deswegen aber auch eine sehr große horizontale und vertikale Differenzierung und Heterogenität (Scheffer/Schachtschabel 2010, Rehfuess 1990, Fisher et al. 2000).

1.4 Besondere Humusdynamik

Die Humusdynamik von Waldböden unterscheidet sich grundlegend von jener der landwirtschaftlich genutzten Böden. Da auf Acker oder Grünland meist die gesamte Pflanze oder zumindest ein Großteil davon ein- oder mehrmals jährlich geerntet wird, fehlt dort der Auflagehumus. Auch der humose Mineralboden ist meist nicht so dunkel gefärbt wie unter Wald, da durch die Bodenbearbeitung die gegebenenfalls verbliebene oder durch Düngung eingebrachte organische Substanz mit Mineralboden vermischt und aus einer Reihe von Gründen auch rascher abgebaut wird: So wird der Boden durch die Bearbeitung durchlüftet, die biochemische → Zersetzung älteren pflanzlichen Materials gefördert und die Wurzelstruktur der vorhandenen Pflanzen zerstört. Weiters werden die Reste landwirtschaftlicher Kulturpflanzen aufgrund des geringeren Zellulose- und Ligningehaltes und höheren Stickstoffgehaltes rascher abgebaut als diejenigen von Waldbäumen (Kögel-Knabner 1995). In Wäldern fällt ganzjährig organisches Material (→ Streu) an. Die Zersetzbarkeit der Streu ist dabei abhängig von der Baumart, aber auch vom standortsspezifischen Nährstoffgehalt. Nadelstreu, insbesondere von Zirbe (Arve), Kiefer und Lärche, ist wesentlich schwerer abbaubar als Laubstreu. Wegen der teilweise schweren Zersetzbarkeit, die sich in einem weiten → C/N-Verhältnis ausdrückt, aber auch aufgrund des kühl-feuchteren Klimas im Inneren des Bestandes bildet die Streu bisweilen mächtige Schichten (Lagen) aus, deren Mächtigkeit und Zersetzungsgrad wesentliche Merkmale der → Humusform sind. Gerade die Humusmorphologie kennzeichnet sehr gut Grad und Art der → Zersetzung und Humifizierung. Sie ist maßgeblich auch vom Standortsklima abhängig und reagiert, anders als der Mineralboden, relativ schnell auf menschliche Einflüsse. Die Humusform ist daher ein sensibler Standortsindikator (Beyer 1996, AK Standortskartierung 2003).

1.5 Besonderheiten des Nährstoffkreislaufes im Wald

Der Nährstoffkreislauf in Wäldern unterscheidet sich deutlich von Standorten unter landwirtschaftlicher Nutzung. Wesentliche Gründe dafür sind die Auswahl von nährstoffärmeren, weniger tiefgründigen Böden für die Waldnutzung, die spezielle Humusdynamik, die fehlende Düngung, die langen Produktionszeiträume sowie der Nährstoffentzug durch historische Formen der Waldnutzung.

Grundsätzlich sind traditionell bewirtschaftete Waldökosysteme, das sind solche, bei denen sich die Ernte in der Vor- und Endnutzung auf Holz und Rinde beschränkt, bezüglich des Nährstoffhaushaltes weitgehend geschlossene Kreislaufsysteme. Dies liegt vor allem daran, dass das Holz sehr nährstoffarm ist. Der gesamte Holzvorrat eines 100-jährigen Bestandes, der etwa 70 % der Masse eines Bestandes ausmacht, enthält etwa so viel Ca, Mg, K, N oder P wie die lebenden Nadeln, die weniger als 10 % der Masse ausmachen. Darüber hinaus findet im Wald ein effektives Nährstoffrecycling statt, da der Bestandesabfall (→ Streu) am Standort verbleibt. Dort wird ein Teil zu stabilem Humus ab- und umgebaut (→ Humifizierung). Gleichzeitig werden die in der organischen Substanz gebundenen Nährstoffe durch den Prozess der → Mineralisierung