Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

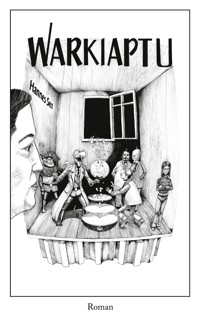

Tauchen Sie ein in ein surreales Abenteuer in Warkiaptu: Ein Mann kämpft ums Überleben in einer verdrehten Welt. David fällt aus dem Fenster und findet sich in Warkiaptu wieder. Dort leben alle jeher aus dem Fenster gefallenen Menschen. In diesem Zerrbild unserer Gesellschaft versucht sich David zurechtzufinden und streift, von ihm erst unbemerkt, die Zerwürfnisse der Zeit: Die moderne Welt stülpt sich nach und nach über die Bewohner Warkiaptus, dagegen wehren sich Traditionalisten und Nazis, während im Verborgenen die unwahrscheinlichsten Extremisten ihre Fäden spinnen. Im Rausch steuern alle, jeder für sich, auf ihre persönliche Katastrophe zu. David versucht zu überleben, kann sich jedoch dem Strudel der Gewalt um ihn herum immer weniger entziehen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 478

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

HANNES SERT wurde 1975 in Heidelberg geboren. Er wuchs in einem Dorf an der kupfälzischen Bergstraße auf und studierte Geschichte und Politik sowie im Anschluss Buchwissenschaften. Seit 2005 arbeitet er als Lektor und lebt glücklich liiert in Mannheim.

Hannes Sert begann 2016 nach einer Pragreise mit der Arbeit an Warkiaptu. Der Roman war ursprünglich als Kurzgeschichte über die Welt hinter dem Fenster geplant, wurde dann aber nach und nach um zusätzliche Handlungsebenen erweitert. An dem Buch wurde geschrieben, es wurde beseite gelegt und fast vergessen, dann wurde weitergeschrieben, schließlich wurde es nach Fertigstellung ausdiskutiert und noch einmal umgeschrieben. Zuviel Personal hatte letztlich wenig Raum sich zu entfalten, deshalb wurden einige Personen in den Hintergrund gestellt andere hervorgehoben. Die vorliegende Version scheint akzeptabel, auch wenn sie den Autoren nicht vollends zufriedenstellt. Warkiaptu ist Hannes Serts erste Veröffentlichung.

Inhaltsverzeichnis

Kapitel I

Kapitel II

Kapitel III

Kapitel IV

Kapitel V

Kapitel VI

Kapitel VII

Kapitel VIII

Kapitel IX

Kapitel X

Kapitel XI

Kapitel XII

Kapitel XIII

Kapitel XIV

Kapitel XV

Kapitel XVI

Kapitel XVII

Kapitel XVIII

Kapitel XIX

Kapitel XX

Kapitel XXI

Kapitel XXII

Kapitel XXIII

Kapitel XXIV

Kapitel XXV

Kapitel XXVI

Kapitel XXVII

Kapitel XXVIII

Kapitel XXIX

Kapitel XXX

Kapitel XXXI

Kapitel XXXII

Kapitel XXXIII

Kapitel XXXIV

Kapitel XXXV

Kapitel XXXVI

Kapitel XXXVII

Kapitel XXXVIII

Kapitel XXXIX

Hauptfiguren

Nebenfiguren

Randfiguren

Gruppen

I

ICH KOMME NACH Hause und beschließe im Suff, die Deckenlampe in der Küche abzustauben, steige hierzu auf einen Stuhl, verliere das Gleichgewicht und falle rittlings durch das Fenster. Es ist geöffnet, wie auch das Fenster in meinem Schlafzimmer, auf diese Art reguliere ich während des Sommers die Temperatur in meiner Wohnung. So beginnt meine Geschichte.

Ich wache auf, in einem Bett. Es ist weich, die Einrichtung des Raums, in dem ich liege, wirkt auf mich eher schön als funktional, schön ist übertrieben, trotzdem denke ich, ein Krankenhaus wird es nicht sein, eher ein Sanatorium. Zudem liege ich in einem Einzelzimmer, ich bin Kassenpatient, nein, kein Krankenhaus. Der Schädel brummt vom Kater, vom Licht oder vom Sturz, egal, er brummt. Verdammt. Aber was soll ich tun? Normalerweise gammle ich in diesem Zustand im Bett oder auf der Couch, doch meine Umgebung ist mir nicht geheuer.

Also krieche ich aus dem Bett und werfe einen Blick aus dem Fenster, es ist eines dieser hohen Flügelfenster mit weiß lackiertem Holzrahmen. Schön, ein Park, denke ich, akkurat gepflegt, ganz nett, aber wenig zielführend angesichts der Fragen, die sich mir gerade stellen. Wo bin ich? Wie bin ich hierhergekommen? Die Tür vis-à-vis ist verschlossen. Klappsmühle? Erst jetzt sehe ich das Schild links neben meinem Bett, auf dem in großen Buchstaben geschrieben steht: „Sobald Sie wach sind, bitte diesen Knopf drücken“, darunter ein Pfeil und unter diesem ein großer roter Knopf. Ich tue wie mir geheißen und es geschieht erst einmal … nichts. Ich lungere weiter in dem Zimmer herum und inspiziere meine Umgebung, entdecke aber nichts, was mir dabei hilft zu erfahren, wo ich bin.

Es ist sicher kein Krankenhaus, gewiss nicht, das Zimmer hat eine Tapete mit einem immer wiederkehrenden Vogelmotiv, ihre Grundfarbe ist Chamois. Die Fenster haben Stoffvorhänge in Sepia, auch sie bedruckt oder bestickt, es ist wieder ein Vogelmotiv, zwar nicht das gleiche wie das auf der Tapete, aber es passt nach meinem begrenzten ästhetischen Empfinden ganz gut zu den Vögeln dort. Auf der Tapete sehe ich blau-grüne Kolibris, auf den Vorhängen grün-gelbe Finken oder etwas in der Art, ich bin kein Ornithologe.

Es ist still, so höre ich jedes Geräusch, das ich selbst verursache, jeden Schritt, jeden Atemzug, ich höre, wie sich meine ballonseidenen Hosenbeine aneinander reiben. Wer hat mir diese Hose angezogen? Gestern trug ich noch Jeans. Von dem Ratschen der Hosenbeine verfolgt, streife ich vom Fenster zur Tür, von der Tür zum Fenster und wieder zurück, wie ein neurotischer Nager im Käfig, nur langsamer, jedoch nicht gemächlich, bleiern, sondern schon mit Tempo, getrieben, immer wieder hin und her, ritsch, ritsch, ritsch. Einmal blicke ich über meine Schulter und entdecke auf der Seite gegenüber meinem Bett ein weiteres Schild. Das hatte ich bisher wohl übersehen. Dort steht in großen Lettern: „Herzlich willkommen.“ Mich beruhigt das nicht, ich lese die Worte, aber ich verinnerliche ihren Inhalt nicht, zudem ist es nur eine Floskel.

Ich bin verwirrt, Verfolgungswahn steigt in mir auf. Ich glaube, jeder Trinker kann das nachvollziehen, wenn er jemals an einem ihm unbekannten Ort aufgewacht ist, oder auch nur an einem unerwarteten. Und ich bin ein Trinker. Unter einem Trinker verstehe ich keinen Alkoholiker, zumindest nicht zwingend: Trinker sind für mich Menschen, die gelegentlich so viel trinken, dass sie die Kontrolle verlieren, sich am nächsten Tag nur durch eine Nebelwand erinnern, also an verschwommene Details einer immer wieder aufblinkenden Vergangenheit, die allmählich verblasst. Alles ist ungewiss, mit wem sie worüber gesprochen haben, was hat man selbst, was hat der andere gesagt, oder die andere, wie ist man ins Bett gekommen, oder auch nicht. Bisweilen liegt hinter der Nebelwand nur Nacht. Gelegentlich heißt nicht zwei-, dreimal im Jahr, sondern zwei-, dreimal im Monat. Ist man damit offiziell Alkoholiker? Vielleicht. Fühle ich mich gut damit? Ja.

Erfreulich schnell zeichnet sich eine akzeptable Auflösung meiner Situation ab, sie beginnt zumindest ein bisschen plausibel zu werden. Wirklich im Klaren bin ich mir über meine Situation immer noch nicht. Aber das war ich auch nicht, bevor ich aus dem Fenster fiel. Wer ist das schon, sich seiner Situation im Klaren, was ist die Situation, in der das Leben gerade steckt?

Ein kleiner Mann, vielleicht eins sechzig groß, Anfang vierzig, mit Spitzbart und Bauchansatz, weiß gewandet, betritt lächelnd das Zimmer, eine Zeitschrift in der Linken. Er wirkt professionell und zugleich dem Wesen nach freundlich und streckt mir die Hand entgegen mit den Worten, „fein, Sie sind aufgewacht, hatten wohl gesoffen, keine Sorge, das kommt hier häufiger vor. Willkommen in Warkiaptu oder auf Deutsch, dem ‚Land hinter dem Fenster‘.“ Na super, denke ich mir, ich bin doch in einer Irrenanstalt gelandet und offensichtlich übernehmen hier die Patienten die Begrüßung.

„Sie gucken so verdutzt“, plappert das Männchen weiter, „ja, auch das haben wir hier oft, naja, eigentlich immer. Sie sind aus dem Fenster gefallen, ja?“ Er wirft mir einen mit hochgezogenen Augenbrauen rhetorisch fragenden Blick zu. „Deshalb sind Sie jetzt im ‚Land hinter dem Fenster‘, so einfach ist das, aber auch so schwer. Erinnern Sie sich an Ihr Leben zuvor?“, er macht eine wegwerfende Geste. „Vergessen Sie es, das ist jetzt vorbei, vergessen allerdings nur im übertragenen Sinn, ich muss Sie dazu noch befragen. Sie sind jetzt dort, wo alles landet, das aus einem Fenster fällt, zumindest, wenn die Höhe stimmt. Ach ja, ich vergaß, ich heiße Wilhelm Rothbusch, ich bin Ihr Ankommenshelfer.“

Dabei verbeugt er sich kurz mit dem linken Arm vor dem Bauch. Komisch, denke ich mir, woher wissen die Irren, was mir gestern Nacht widerfahren ist, außerdem beschleicht mich ein schwer definierbares Gefühl, ich glaube, den Boden unter den Füßen zu verlieren, und reiße die Hände nach oben. Mein Gegenüber amüsiert sich, „hahaha, Sie haben Angst, mit dem Kopf auf etwas zu fallen, ach, keine Sorge, das ist auch ganz normal. Warten Sie.“

Spricht es, verlässt das Zimmer, kehrt nach wenigen Augenblicken mit einem Gürtel zurück, an dem Gewichte befestigt sind, und legt ihn mir an. „Keine Sorge, das lässt schnell nach. Sie glauben mir immer noch nicht? Hach, mir erging es ebenso, damals, ich wurde von einem Heinrich empfangen, verarmter Adel, aus Liebeskummer aus dem Fenster gesprungen, Werther-Effekt, echt schräge Vögel, diese Kerle aus der Romantik, aber Sie werden schon sehen.“

Mit diesen Worten übergibt er mir die Zeitschrift in seiner Linken, „Sie können gleich darin lesen, wenn Sie die Zeit finden. Dort erfahren Sie etwas über Ihr neues Zuhause, vielleicht glauben Sie mir dann.“

„Herr Rothbusch, mit Verlaub, das ist jetzt alles sehr, sagen wir mal, anstrengend. Würde es Ihnen etwas ausmachen, mich für einen Moment allein zu lassen, oder gleich für ein paar Stunden?“ Ich formuliere noch ungelenk im Übergang vom Lallen zum Reden, spüre den dumpfen Druck des Suffs auf meinem Hirn, direkt unter dem Schädel, und ein ekliges Ziehen, an der Grenze zum Schmerz, zerrt von meiner Schläfe bis zu der Stelle, an der sich Ober- und Unterkiefer berühren. „Kein Problem“, flötet dieser Rothbusch, „wir sehen uns später“, und verlässt den Raum.

Was ein Glück, den Trottel bin ich erst einmal los und so schlendere ich wieder durch das Zimmer und denke nach. Mir fällt auf, dass ich mich besser fühle, seit ich den Gürtel trage, mehr Druck auf den Boden, ein Gefühl, das ich sonst immer gehasst habe. Ich setze mich auf das Bett und grübele. Der Typ? Was soll’s, ich werfe einen Blick auf die Zeitschrift, „Fensterplatz“ heißt sie.

Wenn die Geschichte des kleinen Mannes mit der Plauze stimmt, kein sehr origineller Titel. Aufmacher ist ein Artikel über den Konflikt zwischen Abessinien und Ägypten, als Illustration dazu ein Bild eines schwarzen und eines arabisch aussehenden Typen, die einander in die Augen starren; beide mit einer Krone auf dem Kopf. Die Bildsprache passt sich ob ihrer Originalität wohl dem Titel an, denke ich mit dem Missmut des Verkaterten. Im Feuilleton wird die neue Platte von einem Chet Baker besprochen, er macht anscheinend Elektro-Jazz. Aufmachung und Inhalt verwirren mich: Wo zum Teufel bin ich hier? Abessinien gibt es doch gar nicht mehr und die Zeit der Könige oder Pharaonen ist in Ägypten schon eine Weile vorüber, und wer zum Teufel ist Chet Baker?

Ich lege mich auf das Bett, starre an die Decke, sortiere meine Gedanken, bewerte sie und merke, wie ich mich im Kreis drehe: Meine Wahrnehmung sagt mir, was ich weiß, was ich bisher in meinem Leben erfahren und gelernt habe, kann nicht wahr sein; was ich weiß, erlebt und gelernt habe, sagt mir, meine Wahrnehmung täuscht mich. Wobei ich automatisch, ungewollt, wenn auch bewusst, meine Wahrnehmung mit Wissen verknüpfe, mir aber mein Wissen sagt, ich sollte der Wahrnehmung nicht so einfach trauen. Ich bin gefallen, so viel weiß ich noch, aus dem dritten Stock, das dürfte ich nicht so ohne Weiteres überleben, unter meinem Küchenfenster befindet sich ein asphaltierter Gehweg, aber ich habe keine sichtbaren Verletzungen, ich spüre auch keine nicht sichtbaren, ich zweifle.

Der Vorabend war gewöhnlich verlaufen; ich verbrachte ihn im „Greg’s“ und hob einen mit Chris, Glas um Glas, Bier, Schnaps, Äppler, Chris aß zwischen den Getränken ein Schnitzel, ich als Vegetarier eine Portion Pommes. Es war eine 80er-Party, verzweifelte Menschen mit fröhlichen Gesichtern, solange die Fassade hält, und wenn sie bricht, streiten sich Wehmut und Geilheit. Letztere nur, sollte die Aussicht stimmen, sollte die Hoffnung die Erwartung treiben, nicht die Erfahrung. Vielleicht reißt man eine Frau auf, vielleicht wird man aufgerissen, geschieht es dann? Meist nicht, und geschieht es doch, ist es traurig, wie eine Wachsfigur im Ofen, erst von der Hitze deformiert, dann zerrinnend. Aufreißen, aufgerissen werden, was für ein Wort, wer kann so etwas schon wollen?

In mir gewann mangels Alternative die Wehmut, wie fast immer im „Greg’s“. Wehmut macht einsam, gerade in vollen Räumen, voller Menschen, die man, das beste Wort ist wohl, „kennt“. Die Wahrnehmung dreht sich nach innen, die wenigen Reize, die man noch aufnimmt, werden am Selbst so lange gespiegelt, bis sie in Facetten zerfallen. Dann kommt die Dunkelheit, sie übermannt nicht, aber sie kriecht in jeden Gedanken, mehr noch, sie pulsiert dort. Zu klug bin ich für die Geilheit, glaube ich, zumindest ist sicher, ich empfinde keine. Sie ist lediglich Hoffnung, wo aller Vernunft nach keine sein dürfte und auch nicht sollte, diese aufgeschobene Traurigkeit. Das rede ich mir ein, ich glaube es nicht einmal, der Schluss ist wie ein mentaler Reflex, ein Impuls, der, ohne verarbeitet zu werden, ein zuvor gespeichertes Muster abruft, Denken durch das Rückenmark. Also weiter Bier trinken. Dann der Gedanke: Ist Trübsinn klug und Hoffnung dumm?

Wehmut macht nicht nur einsam, Wehmut schärft auch noch die Wahrnehmung für Einsamkeit, Schnaps. Mir kommt in den Sinn, meine Wohnung ist nicht einmal Betrunkene-Mädchen-fein, auch nicht für geneigte. Das lässt sich ändern; aufräumen, hier und da etwas reparieren, warum nicht gleich damit beginnen, im „Greg’s“ gibt es nichts mehr zu erwarten.

II

FÜR WILHELM ROTHBUSCH ist dieser 23. Juli ein gewöhnlicher Arbeitstag. Er arbeitet seit 121 Jahren als Ankommenshelfer und hat schon schwierigere Fälle erlebt. Die Säufer murren zwar häufig, wer kann es ihnen verdenken, schließlich haben sie einen dicken Schädel und sind mental noch nicht auf der Höhe und zudem gewohnt, Situationen zu misstrauen, die sie in diesem Zustand erleben. Wieder nüchtern sind das meist ganz umgängliche Kerle.

Schlimmer sind die Putzliesln, bei der Fensterreinigung fallen zumeist die besonders akribischen Hausfrauen aus dem Fenster. Akribische Menschen sind ihm zuwider, Akribie ist gnadenlos, starr und penetrant, sie schlägt ihre Erwartungen wie einen Nagel in die Gesichter der Menschen, unerbittlich, in der immer gleichen Frequenz, mit einem widerlichen Klicken. Putzliesln fallen wegen ihres Charakters aus dem Fenster und mit ihm im Gepäck, Säufer eines Charakterfehlers wegen, das ist nicht so absolut, es existiert noch etwas daneben; so Wilhelms Credo.

Dann gibt es noch die Frauen, die von ihren Männern aus dem Fenster geworfen werden, arme Personen allesamt, und natürlich die ganz normalen Mordopfer, die sind mal so, mal so: Ermordet werden ist ja nicht charakterformend. Weiter landen hier Menschen, die vor der Polizei geflüchtet sind, darunter überraschend viele anständige Typen. Natürlich auch noch die Heimwerker, aber die sind wie die Putzliesln, verbohrt und davon überzeugt, das Ganze müsse ein Irrtum sein. Selbstmörder sind ihm da bedeutend lieber, sie sind die unkompliziertesten Klienten (und auch die häufigsten), sie haben meist schon mit der transfenestrischen Welt abgeschlossen und sind offen für Neues. Eine Ausnahme sind die Spontanspringer, die bereuen schon kurz vor dem Aufschlag und kleben dann umso fester an der Existenz, die sie bis vor wenigen Augenblicken noch hinter sich lassen wollten. Nur ein schwacher Moment hat sie aus ihrem vermeintlichen Elend gerissen, weil sie ihre Selbstgewissheit verloren, die sie hier dann wieder im Gepäck haben, wie die Putzliesln ihre Akribie. Zumeist Pleitiers.

Er selbst ist ein Zufallsstürzer, einer, der aus einem ganz anderen Grund hier gelandet ist, einem Grund, aus dem nur wenige Menschen aus dem Fenster fallen. Genau genommen war er beim Kohlenholen auf den Murmeln seiner Kinder ausgerutscht und, schwupps, durch das blöderweise offene Fenster gefallen. Jetzt gerade muss er wieder an die Kleinen denken, wie immer, wenn er einen Neuling aufnimmt, aber ansonsten ist die Erinnerung an die Kinder inzwischen verblasst. Sie ist noch etwas klarer als an Freunde, von denen man sich entfremdet hat, aber dennoch verschwommen. Gottseidank. Denn Romantik, Zeit und Routine vertragen sich nicht, wenn man als Ankommenshelfer einen guten Job machen will, schießt es ihm durch den Kopf.

Er geht an seinen Spind und schenkt aus der Flasche Korn, die er ihm entnimmt, in ein Wasserglas ein. So macht er es immer nach Neuaufnahmen. Heute füllt er das Glas nur zu einem Viertel, so schlimm ist es gerade nicht, er hat gute Laune. Wilhelm ext den Schnaps; als er den Spind wieder schließen will, klemmt die Tür, mit dem Handballen einer Faust schlägt er auf die hervorstehende Stelle, so springt sie mit einem Knall zurück in die Fassung. Er erinnert sich, dass er schon länger das nicht mehr ganz rechteckig abgehende Blechende wieder der Orthogonalität zuführen wollte. Beim nächsten Mal. Jetzt den Gang runter rechts in das Begleiterzimmer, ein Schwätzchen halten.

Zwei Kollegen sitzen dort am Tisch, einer auch ein Ankommenshelfer, der andere ein Archivar, ein dritter Mann zum Skat kommt den beiden gerade recht. Sie lächeln, als Wilhelm den Raum betritt, vielleicht freuen sie sich auch nur, ihn zu sehen. „Und? Wie isser?“, fragt der Archivar, bevor Wilhelm Zeit hat, sich auf den Stuhl zu setzen. „Ach“, erwidert Wilhelm, „mal wieder ein Trunkenbold. Ich hab’ ihm ein Magazin gegeben, damit er gewahr wird, wo er sich befindet. Ich denk’ zwar, das wird nicht ausreichen, dann wird ihn eben ein Gang in die Stadt über seine Umstände aufklären.“

„Ich habe wieder einen Selbstmörder“, der andere Ankommenshelfer wirkt mürrisch. Selbstmörder sind ihm suspekt, was einigermaßen anmaßend ist, denn wenn nicht gerade wieder ein Autokrat Kritikerbingo spielt oder Krieg geführt wird, stellen Selbstmörder gut die Hälfte der Neuzugänge. Aber wie soll einer die Selbstmörder verstehen, der sich so an sein Leben geklammert hat: Er war aus dem Fenster gesprungen, als Kommunist von der Gestapo verfolgt, um zu überleben. Eine geringe Überlebenschance zwar, angesichts der Fallhöhe, gut, aber immer noch eine größere als im KZ. „Aber was soll’s, ansonsten scheint er ein realistischer Kerl zu sein.“

Dass der Ankommenshelfer den Kommunismus hinter sich gelassen und sich den Omnidubiten zugewandt hatte, half ihm auch mit Menschen umzugehen, die oder deren Ansichten nicht ganz seinen Vorstellungen entsprechen. Und doch, er sei immer noch nur Omnidubit im Kopf und Proletarier mit dem Herzen, so behauptet zumindest sein Chef. Aber Omnidubiten, Allzweifler, waren sie hier ja alle im Ankommenszentrum. Allzweifler heißt, sie bestreiten die Existenz jeder Form von Wissen, für sie gibt es nur unterschiedlich wahrscheinliche Annahmen, die man samt und sonders über Bord werfen sollte, wenn sich die Parameter ändern, auf deren Basis man die jeweilige Annahme traf.

Der Chef bevorzugt den Ausdruck Allzweifler, er glaubt, die Worte der eigenen Sprache könne man besser durchdringen, Fremdworte eignen sich nur für halb oder nicht verstandene Formeln. Vielleicht setzte sich deshalb in der Öffentlichkeit der Begriff Omnidubiten durch. Die gelegentliche Verwechslung mit ausschließlich religionsbezogenem Agnostizismus missfiel dem Chef am meisten, denn dies stellte für ihn eine unnötige Verengung des Zweifels auf das Göttliche Prinzip dar.

Warum waren sie hier alle Omnidubiten? Die einzelnen Religionen und Weltanschauungen hatten sich immer gegenseitig bezichtigt, Neuankömmlinge in Warkiaptu zu beeinflussen, sie auf ihre Seite ziehen zu wollen. Da waren die Omnidubiten ein guter Kompromiss. Neuankömmlinge waren hier ein wertvolles Gut. Es hatte Versuche einer Zuweisung von Helferstellen gegeben; über eine Quotenregelung den Religionen und Weltanschauungen anteilig nach ihrer Bedeutung.

Aber mit der Wertung der Bedeutung begann der Streit, danach zankte die Belegschaft untereinander, wer darf wen betreuen, wer wie lange, wie beeinflussend darf man begleiten? Viele Fragen, viel Streit. Also einigte man sich auf die Omnidubiten als Kompromiss, alle Religionen und Weltanschauungen konnten gleichermaßen mit den Omnidubiten nichts anfangen und die Omnidubiten nichts mit ihnen. So waren sie, wenn man es so will, zwar für alle ein Übel, aber für alle das geringste.

Der Ankommenshelfer, einmal in Fahrt, legt nach. „Mein Springer ist ein Romantiker, oder wenigstens jemand, der in einer sehr romantischen Vorstellungswelt gelebt hat, die dann zerplatzte, als seine Frau ihn verließ. Da sprang er durch das Fenster direkt vor ihren Wagen, wohl eine Kurzschlusshandlung. Auf jeden Fall ist er nicht so ein Selbsthasser, der neben seinem Leben auch den Körper zerstören will. Ich glaube, mit dem Mann kann man arbeiten. Wird bestimmt nett, ihn in unsere Welt einzuführen. Kloppen wir ‘ne Runde Skat?“ Wilhelm nickt und fragt den Archivar, „biste auch mit dabei?“

Statt einer Antwort mischt der Archivar die Karten und teilt aus. Reizen, spielen, notieren, auf 301 Punkte um ein Bier, das aber erst nach dem Dienst; Preuße vor, Preuße hinter dem Fenster, so das Motto. Ein guter Betreuer weiß: Anzukommen hinter dem Fenster ist harte Arbeit, Arbeit, die der Ankommende leisten muss, und wie das mit Arbeit so ist, sie braucht ihre Zeit. Also muss sich auch der Ankommenshelfer Zeit nehmen. Grand mit dreien, Wilhelm gewinnt nach einigen weiteren Spielen, ihn freut der Sieg mehr als das Bier, aber auch das mag er gern.

Nun löst sich die Runde auf, Wilhelms Kollege geht zu dem Selbstmörder, der Archivar katalogisiert die Neuware. Als Neuware bezeichnen sie die ankommenden Gegenstände und Tiere, die in Warkiaptu aufschlagen, nachdem sie in der transfenestrischen Welt aus dem Fenster geworfen wurden. Das war die Regel: Nur durch ein Fenster konnte man, egal ob Mensch, Tier oder Ding, nach Warkiaptu gelangen. Es verstand sich von selbst, dass es hier keine Vögel gab, außer Pinguinen. Pinguine gab es aber nur sehr wenige: Wer schmiss schon einen Pinguin aus dem Fenster? „Ich gehe mal Rapport beim Chef erstatten“, Wilhelm erhebt sich, „dann bis heute Abend.“ Der Archivar nickt, während Wilhelm den Raum verlässt.

Den Gang runter, dieses Mal in entgegengesetzter Richtung, zur dritten Tür links, anklopfen. „Herein“, schallt es von innen, also betritt Wilhelm den Raum. Es ist ein schmuckloses Büro, nichts lässt Größe oder auch nur den Sinn dafür vermuten, ein Schreibtisch, darauf ein älterer Computer, drei Aktenschränke, vor dem Schreibtisch ein Stuhl, eine Pflanze der genügsamen und nur mäßig schmucken Sorte auf der Fensterbank und natürlich der Chef: ein schlanker Mann, leicht gebräunt, um die Fünfzig erscheinend, mit Adlernase und fast ins Weiß gehenden restblauen Augen.

„Willi, wie macht er sich, der Neue?“ „Ein Trinker und ein ungläubiger Thomas“, erwidert Rothbusch. „Das klingt doch vielversprechend. Was für einen Eindruck erweckt er ansonsten?“, will der Chef noch wissen. Wilhelm schaut ihn genervt an. „Mensch Ignatius, Du weißt, dass ich es nicht so mit den schnellen Urteilen habe. Keine Ahnung, wie der sonst so tickt. Ich gehe gleich hin, schaue, ob er uns glaubt, wenn nicht, zeige ich ihm die Stadt, danach wird er es schon kapieren. Dann die Anamnese. Danach weiß ich mehr.“

Jetzt empfindet Ignatius von Hutten einen Anflug von Missbilligung über die Direktheit seines Mitarbeiters. Aber sie ist der Preis der Offenheit und ein Aspekt der Ehrlichkeit, die er wünscht, ja, geradezu einfordert, also schweigt er und verzichtet auf einen Rüffel, der ihm angesichts der Frechheit auf der Zunge gelegen hat.

„Ein einfaches ‚Ich weiß es nicht‘ wäre ausreichend gewesen“, grummelt er, schmatzt dreimal mit dem vorderen Teil seiner Lippen, es klingt wie ein Zirpen und fährt deutlich ruhiger fort, „erstelle die Anamnese und erstatte mir danach Bericht. Ist er ein Wissender? Was vermutest Du?“ „Wenn sie hier ankommen, sind sie doch alle wissend, das hatten wir doch schon hundertmal. Er zweifelt, vielleicht hat er also Potenzial, ich gehe jetzt zu ihm und melde mich dann.“ Mit diesen Worten verlässt Wilhelm Rothbusch, Spaßvogel, Bock und Skatgewinner, das Büro.

III

NOCH IMMER LIEGE ich auf dem Bett und grübele, suche nach Fragen, habe aber nur die eine: Wo bin ich? Rumms, schwingt die Tür auf. Der Spitzbart, wie heißt er noch mal, Rothbusch oder so, betritt den Raum. Das ist besser als nichts, ohne neue Informationen denke ich nur im Kreis, vielleicht kann er ja helfen. „Na, überzeugt?“, fängt er gleich an loszuplaudern, als würden wir uns schon ewig kennen. „Überzeugt wäre übertrieben“, erwidere ich, „ich … hadere.“ „Haha, hadern, das ist gut“, quasselt er weiter, „dann gehen wir mal in die Stadt, damit es sich aushadert.“

Er zieht mich an meinem rechten Oberärmel. „Auf! Los! Zacki, zacki!“, der Ton ist freundlicher als die Worte selbst, so gebe ich den Widerstand auf, den ich nie hatte, und folge Herrn Rothbusch. Als ich den Flur betrachte, den wir nun betreten, stelle ich fest, ich hatte Glück mit meinem Zimmer, hier ist das Gebäude bloßes Krankenhaus, etwas ältlich wirkt es, ansonsten gewöhnlich, ein mit Linoleum verkleideter Schlund.

„Also“, Herr Rothbusch doziert und gestikuliert dabei, „es gibt da so ein paar Dinge, die Sie wissen sollten, ich erzähle sie Ihnen auf dem Weg, vielleicht hilft es zu verstehen, was Sie gleich sehen werden. Also, zuerst das Wesentliche: Das alles hier, mit ‚alles‘ meine ich so etwas wie das, was man auf der Anderen Seite ‚Welt‘ nennt, heißt Warkiaptu, das hatte ich ja schon mal gesagt. Hört sich komisch an, nicht wahr? Ist Sumerisch und heißt ‚Hinter dem Fenster‘, hatten wir ja auch schon, kein besonders origineller Name für eine Welt, in die man kommt, wenn man aus dem Fenster fällt, aber was soll‘s, es hört sich lustig an.“ Herr Rothbusch schmunzelt.

„Hier lang“, er zieht mich wieder an meinem Oberärmel, jetzt nach links zu einer Außentür, mit einem Ruck meines Oberarms entziehe ich mich seines Griffs, folge aber in die gewünschte Richtung. „Ja“, Rothbusch redet wie ein Wasserfall, wirkt dabei aber konzentriert, „Warkiaptu ist die Welt und das Land, in dem Sie sich befinden, ist das ‚Reich deutscher Nation‘ oder kurz einfach nur Reich, da weiß schon jeder, was gemeint ist. Es gibt hier auch noch Bezirke, das ist etwas komplizierter, ich erkläre es Dir später. Ach, das mit dem Siezen nervt, können wir uns duzen? Ich bin der Wilhelm, Du kannst auch Willi sagen“, er streckt mir seine Hand entgegen. Er fragt und bejaht in einem Schwung, das kann ich nicht leiden, aber was soll ich machen, es scheint mir unangebracht, fremd zu sein und sich ahnungslos aufzulehnen, also reiche ich ihm die Hand, „in Ordnung, ich bin der David.“

Inzwischen sind wir am Ausgang des Gebäudes angekommen. Die Quasselei von Willi und dann noch mein Kater, ich bin ein wenig abgelenkt. So stoße ich achtlos die Tür nach außen auf. Ich habe einen Mann in einem steingrauen Ledermantel übersehen, es steckt eine brennende Zigarette in seinem Mund und er zieht sich gerade Lederhandschuhe an. Die Tür schwingt gegen ihn, wirft ihn fast um, er stolpert und die Handschuhe fallen zu Boden.

Herbeigeeilt, hebe ich sie auf und entschuldige mich sofort. Dabei erkenne ich am Saum der Innenseite der Handschuhe ein Zeichen, das ich nur aus dem Geschichtsunterricht und irgendwelchen Dokumentationen im Fernsehen kenne, es ist die Rune der SS. Der Mann mustert mich, zieht dabei seine Handschuhe an, nimmt einen Zug von seiner Zigarette, atmet den Rauch tief ein, bläst ihn dann wieder durch die Mundwinkel aus, um mich herum wird es kühler, dann stößt er über die Nase Luft aus, sie ist nur noch leicht vom Rauch gesättigt. „Neu hier?“ Willi packt mich wieder am Ärmel, „pass doch etwas auf, David, hier lang.“ Der Mann marschiert in die entgegengesetzte Richtung. Ich bin erleichtert.

IV

SEPP STROHMÜLLER, DER ehemalige Gestapo-Mann, zweifelt an sich selbst, das erste Mal in seinem Leben. So ganz verzeihen kann er sich seine Schwäche nicht, ob es nur eine Willenslähmung war, wie er es nennt, oder ein Nervenzusammenbruch, wie die Ärzte sagen. Perplex war er am vorigen Montag, als er nicht in der Lage war, sich aus dem Bett zu erheben. Er spürte zwar seine Beine, zumindest konnte er die Zehen bewegen, aber sie weigerten sich partout auf dem Boden aufzusetzen und seinen Körper aus dem Bett zu heben. Oder der Geist weigerte sich, die entsprechenden Befehle in der nötigen Präzision zu erteilen, so genau weiß er das nicht; es war eine diffuse Situation.

Jetzt hatte Sepp Strohmüller Zeit gehabt nachzudenken, wie sich die Dinge so entwickeln konnten, leider ohne Ergebnis, oder genauer: Es gab kein eindeutiges. Mit Stress umgehen konnte er, einen Weltkrieg zu verlieren war ja schließlich nicht von Pappe. Auch wenn er nicht persönlich kapituliert hatte, fühlte es sich für ihn so an, und er hasste es, ein Verlierer zu sein.

Die letzte Zeit stand ich unter Spannung, eventuell manövrierte mich das in diese missliche Lage, kam es ihm in den Sinn. Der Ursprung dieses, der treffendste Ausdruck war wohl Unbehagens, blieb für ihn amorph. In den vorangegangenen Monaten hatte ihn das Gefühl beschlichen, irgendetwas um ihn herum arbeite dafür, dass sich die Dinge in eine Richtung entwickeln, die ihm nicht genehm war. Genauso schwammig wie dieses Gefühl war seine Wahrnehmung, es war mehr eine Ahnung als eine Wahrnehmung, er konnte keine Richtung erkennen, woher sie rührte, und erst recht keine, wohin sie ihn führen würde. Er glaubte schon an Verfolgungswahn zu leiden, bemerkte jedoch, wie auch seine Umgebung immer nervöser wurde.

Sogar sein Chef, Freiherr von Pappenheim, wurde immer hibbeliger und der ruhte meistens in sich selbst. Das ist eine seiner wenigen guten Eigenschaften, der Mann hat ein Talent zum Ruhen, um nicht zu sagen zur Trägheit, auf jeden Fall zur geistigen.

Sepp Strohmüller glaubte häufiger Ordnungshüter in seinem Bezirk zu sehen, insgesamt war viel fremdes Volk unterwegs, richtig Betrieb auf den Straßen. Ihn erreichten auch Anfragen der Verwaltung anderer Bezirke, deren Zwecke sich ihm nicht erschlossen. Alles für sich war harmlos und leicht als Zufall abzutun, aber in seiner Gesamtheit war es befremdend.

So schickte er Lakaien los, um in Erfahrung zu bringen, ob etwas in der Luft lag, Gerüchte zu sammeln und ihm von diesen zu berichten. Nicht einmal Klatsch meldeten sie, was ihm per se schon sehr verdächtig schien. So bemühte er seine Kontakte in die Unterwelt. Das waren Verbindungen zu Gaunern, die ihm halfen Probleme aus der Welt zu schaffen, von denen sein Chef nicht einmal wissen sollte, dass es sie gab, und schon gar nicht, wie sie gelöst wurden. Aber auch von dieser Seite hörte er nur die gleiche Besorgtheit die auch er empfand, aber keine Antworten, nicht einmal Mutmaßungen. Für gewöhnlich sind Gauner doch die größten Tratschtanten, dachte er sich, vielleicht führen sie ja selbst etwas im Schilde; gegen ihn oder gegen seinen Chef. Als rechte Hand des größten Landbesitzers weit und breit muss Strohmüller immer auf der Hut sein, er und sein Chef sind lohnende Ziele für allerlei Trickser und Verbrecher.

So wurde er bei Püchler vorstellig, dem Schulzen des dritten Bezirks oder welchen Titel dieser Bezirksvorsteher sich auch immer gab. Er kannte ihn von einigen gemeinsamen Aktionen. Püchler druckste jedoch herum und gab vor, nichts zu wissen. Aber etwas in seiner Stimme verriet Strohmüller: Der Schulze log oder zumindest verschwieg er etwas. Genau benennen konnte Strohmüller es nicht, aber er hatte schon viele Verhöre geführt und spürte, wenn ihm jemand eine Information vorenthielt.

Früher war das noch alles einfacher, auf der Anderen Seite. Da folterte er als Gestapo-Mann die Häftlinge, wenn er etwas wissen wollte. Zwei, drei Tage Schlafentzug, gefolgt von Prügeln mit der Hundepeitsche und ein wenig Arbeit mit der Kneifzange ließen auch den renitentesten Volksverräter auspacken. Dazu das gelegentliche Versprechen der Erlösung, so musste er meist nicht einmal den Zahnarzt rufen, manchmal natürlich schon. Die Folter war für ihn eine verkannte Kunst, bei wem und wie man sie beginnt, welche Informationen man abschöpft und welche man verwirft, das bedurfte eines feinen Gespürs und viel Erfahrung.

Ehrliche und besonders aufrechte Delinquenten zu foltern, mochte eine gewisse Befriedigung verschaffen, war aber nicht ergiebig. Die opfern sich nur selbst oder nennen falsche Namen und sie selbst hat man ja schon. Solche Menschen zu peinigen war Sadismus oder reine Selbstgefälligkeit. Das lehnte er ab, er war ja kein Psychopath und außerdem war es nutzlos, verschwendete Zeit und verschenkte Mühe. Mehr Erfolg hatte man bei Menschen, die schon zu Beginn die Bereitschaft zum Verrat in sich trugen. Diese Bereitschaft war wie ein Keim, bei oberflächlicher Betrachtung verborgen, aber für ihn, mit seinem Gespür für Verräter, doch deutlich wahrnehmbar vorhanden.

So abwegig es für Laien klingt, Folter erforderte Sensibilität, zunächst einmal musste man sein Gegenüber erfassen, man muss wissen, was es fürchtet, und das gibt man ihm. Und man muss auch wissen, was der Gefolterte sich ersehnt, und genau das stellt man in Aussicht. Kurz: Man muss exakt spüren, wann man welche Töne auf der Klaviatur zu spielen hat. Eine gute Folter hatte etwas von Bachs Goldberg-Variationen, eine bis zur Erbarmungslosigkeit präzise Melodie, die ihre Wirkung in den Pausen entfaltete.

Wie gerne hätte er Püchler vor sich auf den Tisch gespannt, denn irgendetwas war da, und Püchler trug den Samen des Verrats in sich, das spürte Strohmüller in jedem Moment, den er mit ihm verbrachte. Wie Püchler ihn musterte, fast schon mit den Augen sezierte, und in der Stimme schwang so ein gewisser Ton mit, diese aufgesetzte Verbindlichkeit gegenüber weitgehend Unbekannten, das waren klare Zeichen für einen Heuchler und natürlich auch für seine Bestechlichkeit. Hier in Warkiaptu allerdings, besonders bei einer Person von Püchlers Stand, konnte er nur davon träumen, ihn auf seine Art in die Mangel zu nehmen.

So suchte Strohmüller immer weiter nach Hinweisen, was um ihn herum geschah. Er arbeitete die Korrespondenz seines Chefs durch, der könnte ja gegen ihn intrigieren, ihn absetzen oder in den Turm werfen lassen. Auch wenn sich Pappenheim stets lammfromm gab, Sepp Strohmüller wusste über ihn Dinge, die nicht publik werden sollten. In Pappenheims Briefen entdeckte er allerdings keine relevanten Informationen. Es war zum Verrücktwerden und verrückt wurde er auch nach und nach. Dann beschloss er systematischer vorzugehen, so hätte er es von Beginn halten sollen, dachte er sich.

Als Erstes setzte er eine Liste möglicher Feinde auf: Da waren Gegner Pappenheims im ersten Bezirk (meist Standesgenossen), Strohmüllers Konkurrenten in Pappenheims Organisation (er hatte schon den einen oder anderen Gernegroß hinter sich gelassen), Personal in der Organisation (er war streng mit Versagern), andere persönliche Feinde (er kämpfte immer hart), die Großen anderer Bezirke (die Gierschlünde könnten expandieren wollen), die Grundhörigen (auf deren Rücken fußte unser Wohlstand), die Zigeuner (da war mal etwas), die Kathedersozialisten (die krittelten schon immer an uns herum), andere Philanthropen (was auch immer die wollten), Kriminelle (vielleicht war ein größerer Fischzug geplant), die Suffragetten (um Frauenrechte hatten sie sich hier noch nie geschert), die Zünfte (deren Sonderrechte hatten sie eingeschränkt und den daraus folgenden Aufruhr niedergeknüppelt), die Gilden (deren Bitte um Zollfreiheit wurde abgelehnt), Fellachen (deren Zahl wuchs rasant) und zuletzt die Juden (der alte Feind). Im nächsten Schritt strich er Gruppen, denen es an den Machtmitteln gebrach, größeren Schaden anzurichten, also entfernte er das Personal, die Grundhörigen, die Zigeuner und die Suffragetten. Er betrachtete die Liste und kam zu dem Schluss, sie bringt mich nicht weiter: Sie war noch immer zu lang.

Jetzt betrieb er größeren Aufwand und erstellte ein Formular für Einreisende, abgefragt wurden dort Datum und Uhrzeit des Grenzübertritts sowie Name, Geburtstag cisfenestrisch, Geburtstag trans-fenestrisch, Reisegrund, Wohnort, Beruf und Rasse. Den Fragebogen verteilten seine Lakaien an alle Zöllner und er war bei jeder Passage unter deren Aufsicht von Einreisenden auszufüllen. Sonntags ließ er sich die Bogen der Woche bringen und studierte sie. Er versuchte Muster zu erkennen. Da dieser Fragebogen neu war, konnte er leider keinen Abgleich mit dem Vorjahr vornehmen, so hätte er schneller eine Entwicklung entdeckt.

Er analysierte das Material zusätzlich zum üblichen Tagwerk, das stand ja auch noch an. So saß er bis nachts über den Unterlagen und bemerkte, wie er den Überblick verlor, es waren zu viele Bogen mit zu unterschiedlichen Daten.

Also fasste er die Grenzgänger in Gruppen zusammen: cis-fenestrische und trans-fenestrische Geburtstage nach Jahrhunderten, die Wohnorte nach Bezirken, die Berufe nach Bauer, Arbeiter, Handwerker, Händler, Beamter, Soldat, Kleriker und Sonstige. Die Kategorie Rasse war ein Reinfall. Offensichtlich hatte außer ihm niemand den Rasse-Günther gelesen und so erhielt er unwissenschaftliche Angaben wie deutsch, weiß, Rottweiler (da hatte wohl jemand seinen Hund dabei), und einige Kretins schrieben Mensch (deren Namen notierte er sich zur späteren Verwendung). Damit konnte man nicht arbeiten, er war schockiert über diese Gedankenlosigkeit und trug den Zöllnern auf, sie sollten schleunigst die Werke von Hans F. K. Günther studieren.

Nichtsdestotrotz analysierte er nun die Daten, die ihm zur Verfügung standen. Er ließ sich die gesammelten Ergebnisse der jüngsten demografischen Untersuchungen im Reich kommen und glich diese mit den aggregierten Daten aus den Fragebogen ab. Dies kostete wieder viel Zeit und er legte einige Nachtschichten ein, bisweilen fielen ihm die Augen am Schreibtisch zu und er hatte Probleme, die Schrift auf den Fragebogen zu erkennen, so sehr brannten die Augen vor Müdigkeit.

Begab er sich dann in sein Bett, konnte er nicht einschlafen, denn er dachte über die sich abzeichnenden Muster nach. Kurz überlegte er einige vertrauenswürdige Mitarbeiter einzuspannen, aber diese Arbeit traute er keinem zu. Das Volk dumm zu halten, hat auch seine Nachteile, überlegte er sich da.

Morgens war er immer häufiger ausgelaugt, sein Arbeitspensum bewältigte er trotzdem, wenn auch nicht mehr mit links. Sein Verständnis für das Unvermögen anderer ließ nach, wie auch sein Ton gröber wurde, wenn er am Ende seiner Geduld war.

Beim Abgleich der Daten aus den Fragebogen und der Untersuchungen identifizierte er die Gruppe der Händler als überproportional vertreten, auch über die von ihm errechnete Varianz hinaus. Jetzt habe ich Euch, kam es ihm in den Sinn, die Händlergilden stecken dahinter, was auch immer sie das machten. Als er Pappenheim davon berichtete, konterte dieser lediglich, die Häufung sei wohl nicht weiter verwunderlich, Händler reisten nun mal häufiger als Bauern.

Zwei Nachtschichten darauf bemerkte er eine Häufung angeblich touristischer Reisen von im späten 18. und frühen 19. Jahrhundert Geborenen. Märzrevolutionäre, die waren ihm als Feinde zuvor nicht in den Sinn gekommen. Doch diese Beobachtung tat ein Zöllner mit dem Verweis auf die Burgen im ersten Bezirk und das entsprechende Faible während der Romantik ab.

So studierte Strohmüller die Daten weiter, drei Nächte lang und als er Pappenheim von einer Häufung der Grenzübertritte von Soldaten an Dienstagen und von Bauern an Donnerstagen berichtete, erklärte der dies mit Soldzahlungen und Markttagen und bat Strohmüller eindringlich, seine Zeit doch mit etwas Sinnvollerem zu füllen, „wenn Sie für solche Zahlenspiele Zeit haben, können Sie auch den Knechten beim Ausmisten helfen.“ Das brachte Strohmüller auf. Wenn Sie nicht bereit sind, unsere Lebensart zu schützen, ich bin es, dachte er verstimmt und so behielt er daraufhin seine Erkenntnisse für sich, sie fraßen sich immer tiefer in ihn hinein und strolchten bald sogar in seinem Träumen herum.

Im Bett grübelte er auch über seine neuesten Einsichten, selbst beim Wiegen der Kartoffeln zur Festlegung der Marktcourtage ließen sie ihn nicht in Ruhe und so suchte er die Stempel der Zwischenhändler auf den Kartoffelsäcken nach Ungereimtheiten bezüglich ihrer Herkunft ab. Letztlich natürlich ohne Erfolg, aber bei der näheren Begutachtung der Kartoffelsäcke meinte er eine auffällige Korrelation zwischen Maschenbreite und Fadenstärke festzustellen. So trivial diese Erkenntnis anmutete, leitete sie ihn doch zu einer bedeutenderen anderen: Es hängt alles miteinander zusammen, bewegt sich die eine Sache, verändert sich das ganze Konstrukt. Daraus folgte wiederum: Wenn ich in den Daten keine Muster erkenne, dann nicht, weil es sie nicht gibt, sondern nur, weil ich die Daten nicht tief genug ergründet habe.

Nachdem er nun danach trachtete, die Logik hinter den Daten zu ergründen, entdeckte er Muster über Muster: Nachts reisten Soldaten ein und Handwerker aus, Arbeiter verkehrten in Gruppen, während Kleriker meist allein umherzogen, Beamte aus dem vierten Bezirk reisten sehr selten aus touristischen Zwecken, mittwochabends gab es besonders wenige Grenzübertritte und die Schrift von Soldaten war am Abend nahezu unleserlich, die der Kleriker hingegen akkurat. Diese Erkenntnisse glich er mit der Feindesliste ab und versuchte sie in Einklang mit seinen Thesen zu bringen, leider ohne Ergebnis.

So brach er die Untersuchung irgendwann entnervt und frustriert ab. Er wandte sich wieder ausschließlich seinem Tagwerk zu, hielt die Augen aber offen. Das Personal, diese ganzen Subalternen, begegneten ihm auch nicht mehr mit dem Respekt, den sie ihm zuvor gezeigt hatten und gewiss auch schuldeten. Diese Kriecher spüren instinktiv, dass ich auf dem absteigenden Ast bin, dachte er sich und prügelte seinen Stiefelknecht durch, brüllte ihn an, er solle gestehen. Jetzt würde das Gesinde wieder spuren, hoffte er, doch weil ihn Pappenheim für diese Aktion öffentlich zur Sau machte, bewirkte seine Aktion das Gegenteil, richtig aufmüpfig wurde das Pack.

Diese Illoyalität trug er Pappenheim lange nach. Deshalb wurde das Verhältnis zwischen ihnen noch angespannter. Pappenheim begann zu drängeln. Er wollte wissen, was denn los sei, wer ihn ins Visier nehme. „Dafür habe ich Sie doch in die Position gesetzt, in der Sie sitzen“, sagte der Freiherr. Strohmüller wusste keine Antwort. Alle Gewissheit war von ihm gegangen. Es gab zu viele lose Fäden und zu wenige davon in seiner Hand.

Völlig erschöpft wachte Sepp Strohmüller so eines Morgens auf, wollte sich erheben und fiel erschlafft zurück ins Bett. Dann konzentrierte er sich auf ein Bein, mit den Zehen konnte er wackeln, aber das Bein als Ganzes bewegte sich nicht. Er versuchte, mit den Armen die Beine auf den Boden zu heben, doch just in diesem Moment versteiften sie sich und alle Mühe war vergebens. Er atmete einige Minuten durch, versuchte erneut sein Glück und scheiterte abermals. Da rief er nach seinen Dienern, aber es rührte sich nichts, sie hatten ihn wohl nicht gehört. Was passiert mit mir, wenn ich hier ewig liegen muss, schoss es ihm durch den Kopf, werde ich auf diesem Bett verhungern und verfaulen?

Jetzt schrie er mit leichter Panik, er brüllte so laut, wie es ihm auf dem Bett liegend möglich war. Dann horchte er, hörte Schritte auf der Treppe, danach Getuschel vor seinem Zimmer, doch es trat niemand herein. Da traf ihn die Erkenntnis wie ein Schlag: Vergiftet haben sie mich! Doch das konnte nicht sein, erinnerte er sich, er hatte die letzten Tage zu Hause weder gegessen noch getrunken, er war ja unterwegs gewesen auf den Liegenschaften seines Herrn. Dann warten sie eben so lange, bis ich vor Hunger verrecke, genau das wird es sein, kam es ihm in den Sinn, aber zugleich befiel ihn neue Hoffnung.

Ich werde sie auf meine Seite ziehen, sagte er sich. Also lobte er eine Belohnung aus, für denjenigen, der ihn auf schnellstem Weg unerkannt in Sicherheit brächte, und schon sprang die Tür auf und die Diener überschlugen sich in Hilfsbereitschaft. Du kannst es doch noch, freute er sich, und weiter dachte er, Ihr Wanzen, Ihr saugt mich aus, solange ich Euch ein ergiebiger Wirt bin, Tropfen für Tropfen. Doch wartet nur ab, ich werde Euch zeigen, wie ein rechter Wirt mit Ungeziefer verfährt.

Sein Personal stand nun vor seinem Bett und starrte ihn erwartungsvoll an, sie haben keine Ahnung, was zu tun ist, dachte er sich, wie sehr er solche Menschen verachtete, letzten Endes waren das nur dressierte Tiere mit einigen wenigen gehobenen kognitiven Fähigkeiten, wenn überhaupt. Hunde waren wenigstens treu. Da kam ihm in den Sinn: Er wusste selbst nicht so genau, was er eigentlich wollte. Diese Erkenntnis traf ihn unerwartet; werde ich jetzt so wie die?

Er blickte die ratlos dreinschauenden Lakaien genauso ratlos an. Er benötigte jetzt schnell eine Lösung, oder vielleicht erst einmal einen Plan, wie er überhaupt zu der Lösung kommen konnte. Was ihn zu der Frage brachte, wo er jetzt hin sollte. Es war ihm zuwider, aber letztlich blieb wohl nur das Sanatorium im Ankommenszentrum. Aus seinem eigenen Bezirk musste er heraus, wenn sich dort sein Zustand herumsprach, war er erledigt, vielleicht war er das ohnehin schon, das Gesocks hielt gewiss nicht die Klappe.

„Bringt mich sofort zum Ankommenszentrum“, befahl er, „aber ruckzuck. Legt mich auf den Rücksitz meines Wagens, dann eine Decke drüber, also über mich, nicht über den Wagen.“ Er deutete einen Diener heraus. „Du fährst und los jetzt!“ Sie spurten, gutes Personal muss nicht klug sein, sondern gehorsam, kam es ihm in den Sinn. Die Aufnahme im Sanatorium verlief erstaunlich unkompliziert, da war er wohl nicht der erste Fall. Die Pfleger legten ihn in ein Bett und einer verabreichte ihm zunächst eine Spritze, danach wurde er ruhig und schlief ein.

V

WILLI UND ICH sind weiter unterwegs in Richtung Stadt. Er belehrt mich, „hier kannst Du, sagen wir es so, seltsamen Menschen begegnen, also noch einmal, pass einfach ein wenig auf, was Du machst.“ Willi war mit seinen Ausführungen aber noch nicht am Ende.

„Aber zurück zum Wesentlichen: Ich hab’ das schon hunderte Mal gemacht und weiß trotzdem nie genau, wo ich beim Erklären anfangen soll, ganz zu schweigen davon wie. Was Du bisher gehört hast, waren ja nur Namen, das Wichtige kommt noch. Ach komm, ich fang’ bei der Ursache an und erklär’ Dir dann die Wirkungen. Also, ich glaub’, ich hatte es schon einmal erwähnt, aber der Vollständigkeit halber noch einmal: Alles, was in der anderen Welt aus einem Fenster fliegt, landet hier, Menschen und Tiere, aber nur, wenn sie tot sind, klar. Bevor Du fragst, warum, ich hab’ keinen blassen Schimmer, ist auch nicht wichtig, ist eben so. Viele Aspekte menschlichen Zusammenlebens sind hier so wie drüben, es gibt aber ein paar Unterschiede. Der wohl gravierendste ist: Wir werden hier nicht alt, nein, das trifft es nicht richtig, das war jetzt missverständlich“, er fuchtelt mit seinen Händen auf Kopfhöhe, „um nicht zu sagen, sehr missverständlich, ich meinte natürlich das Gegenteil: Wir altern nicht, Zeitrechnung haben wir übrigens deshalb auch keine. Ich für meinen Teil war drüben übrigens Jahrgang 1858. Wir altern zwar nicht, das heißt aber nicht, und das solltest Du nie vergessen, dass wir unsterblich sind. Mitnichten! Uns kann so ziemlich alles dahinraffen, was Menschen auf der Anderen Seite tötet, nur eben das Alter nicht. Also immer noch ‚Finger weg von Drogen‘ … He, war nur ein Spaß“, er lacht, als habe er einen gelungenen Scherz gemacht, „kannst hier so viel koksen, wie Du willst“, er grinst, „ist sogar legal. Gibt aber andere Drogen, die sind verboten, zumindest in einzelnen Bezirken, aber den Standardstoff für den Hausgebrauch kaufst Du hier in der Apotheke. Aber Krankheiten, Unfälle, Gewaltverbrechen: Das gibt es alles und es ist ebenso tödlich wie auf der Anderen Seite, also trotzdem aufpassen.“ Er hebt den Zeigefinger und zieht die Augenbrauen nach oben.

Inzwischen haben wir einen Park durchquert, er ist dem Ankommenszentrum vorgelagert und mehr eine Ansammlung von Rasenflächen und gepflasterten Wegen als ein Park, hier und da noch eine Bank. Wir stehen an einer Straße mit Fußgängerampel, rot. Das rote Ampelmännchen trägt eine Pickelhaube, die Ampel springt auf Grün, das grüne Männchen ist mit einem Dreispitz bemützt. Willi lacht, „immer schön Konsens, das geht hin bis zu den Ampelmännchen, wir holen jeden ins Boot. Nun, ich bin in Warkiaptu noch ein junger Hüpfer, ha.“

Er winkt ab und fährt fort, „es gibt noch viele Mitbürger aus friderizianischen Zeiten, deshalb der Dreispitz, aber es gibt auch noch Herrschaften, die viel, viel älter sind. Fest steht“, jetzt hebt er wieder den Zeigefinger, „einige Mitbürger sind schon mehrere Tausend Jahre alt. Wenn man jung genug aus dem Fenster fällt, ist das Risiko einer tödlichen Krankheit später gering. Du hast mit Deinen jungen Jahren also gute Chancen, hier viel Zeit zu verbringen.“

Nun haben wir die Straße überquert, sind einige Meter weitergelaufen und stehen an einer stark befahrenen Kreuzung. Ich sehe Busse, Straßenbahnen, aber auch Droschken und Reiter. Willi schaut mich an, bemerkt meine Verwunderung, offensichtlich erfreut darüber, lächelt und fährt fort, „hehe, glaubst Du mir jetzt? Geht noch weiter, keine Sorge. Also, weil wir hier sehr lange leben, haben wir viel Zeit und wenig Stress. Motorisierung kennen wir im öffentlichen Nahverkehr, da ist das praktisch, aber privat fährt hier kaum jemand mit dem Auto. Gibt natürlich Ausnahmen, ein paar Schnösel von den Liberalen, die sind richtige Autoliebhaber. Ansonsten reiten wir, ist schöner und entspannter. Ein anderer Grund für diese Marotte: Die Menschen hier halten sich gern an das Gewohnte und, wie schon gesagt, viele Bürger sind sehr alt, sind also Jahrhunderte geritten, also reiten sie weiter.

Es gibt noch einige andere, hm, ja, wie nenn’ ich das mal neutral, Mentalitätsunterschiede, dazu aber später. Schön der Reihe nach: Am Anfang war die Urdefenestration. Wie Du Dir bestimmt denken kannst, wenn der Name für das Ganze aus dem Sumerischen stammt: Das mit dem ersten Fenstersturz ist bei den Sumerern passiert.“

Wir sind inzwischen an einem größeren Platz angekommen, hier tummeln sich Menschen, ich sehe auch Cafés, mit Tischen im Freien, dort sitzen Männer und Frauen zusammen, quatschen, lachen, trinken, essen; wie bei uns, denke ich mir. Andererseits aber auch nicht, es wirkt, als wäre Karneval: Ein Mann mit Justaucorps, darunter eine Brokatweste, Culotte und gemehlter Perücke, parliert mit einer Dame in einem langen schwarzen Kleid und Mühlsteinkragen, er hält ihr die Tür zu einem Kaffeehaus auf und macht eine sehr knappe, nur angedeutete Verbeugung, als sie lächelnd an ihm vorübergeht und das Gebäude betritt.

Drei Typen mit gepufften Hemden und Hosen wanken und grölen über den Platz; Gecken, auf dem Kopf ein Barett und zwischen den Beinen blinkt die gewienerte Schamkapsel, offensichtlich aus Messing:

Landsknechtsleben, lustig Leben, in der Schenk

bei Tag und Nacht

Sitzt ein fader Kerl daneben, der nicht mit uns singt

und lacht

Schmeißt ihn raus, reines Haus

Muss ein, ja muss ein Landsknecht haben

Da sind noch weitere ungewöhnlich gekleidete Flaneure: Ich sehe Fräcke, Matrosenanzüge, Pickelhauben, Dreispitze, einen Mann mit Toga, andere mit Knickerbocker, augenscheinlich in Korsette gezwängte Damen, offene, pelzbesetzte Überröcke bei Mann und Frau, aber auch Männer mit Jeans und Jackett, sogar recht viele davon und ein paar Frauen im Hosenanzug.

„Ja, heute ist Sonntag“, Willi schaut mich freundlich an, „da machen sich die Leute gerne etwas schick. Eine nette Sache, so schön … bunt. Ach, übrigens, nur mal so als Tipp: Von den Landsknechttypen da vorne hältst Du Dich besser fern, das sind meist echte Arschlöcher. Durch das Saufen wird es auch nicht besser. Ist wohl damals ein großer Schwung von denen in kurzer Zeit gekommen, da waren sie genug, um unter sich zu bleiben, und so haben sie es geschafft ihre, wie sag’ ich es neutral, Gewohnheiten zu, hmm, konservieren. Schau Dich mal um, der zentrale Marktplatz ist richtig schön geworden.“

Die Prachtbauten waren mir schon zuvor aufgefallen, aber ich hatte mir über das Gesehene noch keine Gedanken gemacht. Es sind zu viele Eindrücke, besonders für einen verkaterten Geist. Das Licht ist gleißend, der Himmel ist blau, die Sonne strahlt, die meisten Bauwerke sind aus Kalkstein und reflektieren die Helligkeit, um das zu ertragen, muss ich meine Augen zukneifen. In meinem Kopf pocht es. Die Temperatur dagegen ist angenehm, es ist warm, trotzdem ist die Luft noch frisch. Im Zentrum des Marktplatzes steht ein mächtiger Bau, es scheint eine Kirche zu sein, ein Tempel oder etwas in der Art. Das Ding sieht aus, wie ich mir den Parthenon vor seiner Ruinierung vorstelle: Kalkstein, griechische Säulen, dorisch oder ionisch, der Giebel mit einem Relief. „Schau Dir das Relief mal an“, fordert mich Willi auf, als hätte er mich beobachtet.

Ich nähere mich dem Tempel, rempele als Hans-Guck-indie-Luft einen Mann mit Zwirbelbart und Tschako auf dem Kopf an, er meckert, ich denke mir, als was hast Du Dich denn verkleidet, und blicke den Herrn zornig an. Da geht Willi dazwischen, verhindert so einen Streit, den ich ohnehin nicht begonnen hätte. „Herr Wachtmeister, Entschuldigung, der Mann ist neu hier. Das war heute wohl alles etwas viel für ihn. Ich bin sein Ankommenshelfer, ab jetzt passe ich besser auf.“ Der Polizist murmelt noch etwas in seinen Bart, hebt wie zum Gruß seinen Knüppel an den Tschako und schreitet weiter. „Noch mal Dusel gehabt, David, haha, so, jetzt weißt Du, wie bei uns die Schutzmänner aussehen. Also komm, wir gehen vor zum Relief.“

Es ist viergeteilt: Auf ihm ist ein Mann abgebildet, der erst durch ein Fenster fällt, dann von einem Pferd niedergetrampelt wird, im dritten Abschnitt fällt ihm ein Stein auf den Kopf und im vierten ist eine Sonne mit Auge zu sehen. Insgesamt sind bei genauerer Betrachtung einige Darstellungen von Fenstern als Mosaike oder Skulpturen rund um das Portal zu sehen, während der Bau selbst keine Fenster besitzt. Ich bin kein Kunsthistoriker, aber auch mir ist klar, solche Tempel in diesem Zustand existieren eigentlich nicht mehr.

Weiter denke ich: Menschen errichten Gotteshäuser mit Darstellungen, von denen sie glauben, sie symbolisieren eine Art Heilserwartung, deshalb wohl die stilisierten Fenster. In sich mag das alles logisch erscheinen, so wie Wahnsinn irgendwann zur Normalität wird, wenn man sich nur mit Wahnsinnigen umgibt, doch er bleibt immer Wahnsinn. Willi sieht mich grübeln.

„Das ist der Panos-Tempel, die Paniten sind der größte Gradual-Kult, ich glaube, sie sind sogar die größte Religion, zumindest hier im Reich. Das Christentum hat sich hier immer schwergetan, die haben ja über das Leben nach dem Tod immer etwas anderes erzählt. Aber keine Sorge, wenn Du die Kirche, wie Du sie kennst, nicht missen magst, es gibt auch hier Christen. Ein lustiger Haufen, die glauben, sie sind im Fegefeuer, also freuen sie sich über Schmerz, sie jauchzen immer, wenn sie leiden, hoffen, es geht dann schneller nach oben, haha.“ Ich drehe mich vom Tempel weg, schaue Willi an, „Du Willi, können wir uns da vorne in das Café setzen? Ich denke, ich glaube Dir, aber jetzt brauche ich eine Stärkung.“

VI

SEPP STROHMÜLLER WARTET auf eine Droschke, die ihn zurück in den ersten Bezirk bringt. Da spürt er einen Druck in seinem Geist, er kann nicht sagen, woher er rührt, ebenso wenig kann er feststellen, in welche Richtung er ihn treibt. Der Druck ist diffus. Strohmüller schüttelt sich, seinen ganzen Leib. Das entspannt ihn, aber nur kurz. Er muss etwas zertrümmern, zumindest auf etwas eindreschen, und das sollte besser kein Passant sein.

Also rennt er auf die andere Straßenseite und schlägt auf eine dort stehende Litfaßsäule ein, genau genommen prügelt er auf ein Zirkusplakat, das eine Trapeznummer mit Sprüngen durch ein Fenster anpreist. Wie banal und abgedroschen, so eine Nummer, kommt es ihm in den Sinn, während er das Plakat malträtiert. Den Druck spürt er jedoch weiter und so wirft er sich zu Boden, genauer: Er erlaubt seinem Körper zusammenzusacken, schlägt wild um sich, zappelt mit den Beinen und schreit. Glücklicherweise sind keine Passanten in der Nähe, was sollten die denken, aber er kann damit einfach nicht aufhören, wirbelt mit den Armen wild herum, tritt heftig aus und brüllt immer weiter.

Da wird er sanft an der Schulter angefasst. „Alles gut?“, fragt eine Stimme, es ist der Fahrer der bestellten Droschke. Was für eine dämliche Frage, denkt sich Strohmüller, doch er hat sich verausgabt und so stöhnt er, „ja, bringen Sie mich einfach in Ihre Kutsche.“ Als er dort Platz genommen hat, weist Strohmüller den Kutscher an, ihn nach Hause zu fahren und lässt das schweigend über sich ergehen.

Er überlegt, auf der Höhe bin ich noch nicht, ich muss mich zusammenreißen, sobald ich im ersten Bezirk bin, sind solche Ausfälle Tabu. Ich fühle mich zwar schon besser als vor der Einlieferung in das Sanatorium, aber die Kontrolle habe ich immer noch nicht zurück, verdammt, und das gerade jetzt. Im Spital hatten sie mich erst einmal zwei Tage mit Substanzen ruhiggestellt. Dieser Dämmerzustand war ekelhaft, wie konnte sich Göring das freiwillig antun, andererseits war der auch an Körper und Geist eine Molluske.

Im Sanatorium hatten sie Strohmüller Tilidin gegeben, er fühlte sich wohlig, das Gehirn in rosa Watte gepackt, warm und geborgen, ohne einen Gedanken an gestern und morgen, dabei jedoch hilflos und dann das ständige Erbrechen. Gegen die Wirkung kämpfte er an, doch das Tilidin war stark, so musste er warten, bis sich die Pfleger eines Besseren besonnen. Ein rundlicher Kerl mit Spitzbart, er hatte hier wohl etwas zu melden, erklärte ihm, das Tilidin sei die Standardprozedur bei Nervenkrankheiten. Noch kränker, noch verzweifelter macht ihr mich damit, hatte Strohmüller erwidert, ich werde hintergangen, irgendwer verfolgt mich, was hilft es da, wehrlos zu sein und auf den Untergang zu warten. Das sah er schließlich ein, der Spitzbart, das Tilidin wurde abgesetzt und sie redeten einfach miteinander.

All meine Nöte offenbarte ich ihm, erinnert sich Strohmüller, die ganze Pein durch diese Wanzen, die an ihm saugen, und der unsichtbare Feind. Der Spitzbart war ein guter Zuhörer, Rothbusch hieß er, und es half ihm, Strohmüller, einmal über alles zu reden, statt die Gedanken im Kopf kreisen zu lassen, bis sie sich gegenseitig über den Haufen rennen. In den folgenden Tagen erholte er sich wirklich, er sprach mit Rothbusch über alles, sein Leben vor und hinter dem Fenster, natürlich erst, nachdem dieser ihm hoch und heilig versicherte, zur Verschwiegenheit verpflichtet zu sein. Zudem erfuhr er durch einige Fragen, dass der Rothbusch nicht im ersten Bezirk verkehrt, nur auf so eine Verschwiegenheitsverpflichtung konnte er ja nicht wirklich bauen, Schwätzer gab es genug.

Die rechtlich nicht ganz sauberen Aktionen hatte er bei den Gesprächen mit Rothbusch ausgelassen, die taten nichts zur Sache, bei der Vertreibung der Juden, des alten Feinds, und der Zigeuner gab es schon ein bisschen Schwund, also bei den Juden und Zigeunern. Das war eine Chose, ganz im Stil vor der Machtergreifung, mit den Mitteln, die ihm danach zur Verfügung standen. Herrlich. Wie er den ersten Bezirk liebte mit seiner fast an Anarchie grenzenden Struktur-losigkeit auf der einen Seite und der ihm innewohnenden klaren, überall fühlbaren Hierarchie auf der anderen, hier hatte auch jetzt noch der Schwächere immer Unrecht. Wie die Häuser brannten, die gelben Klauen zuckten empor, das Holz knackte und durch das Feuer quoll der Saft aus den Balken, die waren ja noch frisch, das Pack hatte sich ja gerade erst eingenistet, die Hitze schlug ihm in Wogen ins Gesicht, dazu das Geschrei und Lamento des Gesindels. Das war ein deutscher Moment und ein großes Gefühl.

Das verschwieg er dem Rothbusch natürlich, es war in dieser Situation auch belanglos. Aber sonst hielt er nichts zurück, und sobald er die Sachen ausgesprochen hatte, lasteten sie weniger auf ihm. Vielleicht erwähnte er deshalb die Feuer nicht, sie belasteten ihn nicht. Rothbusch war ein guter Zuhörer, ein sehr guter und so löste sich etwas in Strohmüllers Kopf, nach und nach. Von der Verstocktheit Pappenheims erzählte er und wie der sich von den Hanseln aus dem fünften Bezirk den Schneid abkaufen ließ, wie deren Geist nach und nach bei ihnen einsickerte und Pappenheim in seiner erhabenen Starre gefangen blieb. Auch von der Qual, seine Welt vergehen zu sehen, sprach er und Rothbusch hörte zu.

Manchmal wunderte er sich selbst über seine Gesprächigkeit, dabei hatte er Menschen stets verachtet, die mit Geschichten aus ihrem Innenleben die Umwelt belästigen. Aber all das musste jetzt raus, wie bei einer Beichte, letztlich sprach er ja ins Nichts, weil Rothbusch darüber schweigen musste. Nun schlief er gut und er schlief durch, das war so erholsam, zuvor war er oft unausgeschlafen und matt, schon beim Aufstehen sehnte er sich wieder nach seinem Bett. So schlapp kannte er sich nicht, widerlich, so kraft- und antriebslos sein.