Was uns empowert E-Book

13,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Unrast Verlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Empowerment erlebt jede Person anders. Deshalb haben sich – frei nach dem Motto: ›so divers, wie wir sind, so divers dürfen auch die Texte sein‹ – 35 FLINTA of Color der unterschiedlichsten Genres bedient, um ihre Sicht auf Empowerment darzustellen. In Essays, Gedichten, Kurzgeschichten, Erfahrungsberichten, Erinnerungen – und einigen literarischen Formen mehr – befassen sich die Autor*innen mit der eigenen Identität, erzählen vom sich Zurechtfinden in einer weißen, heteronormativen Gesellschaft und dem Verfolgen von Träumen und Wünschen – trotz oder gerade wegen der Widrigkeiten, die ihnen tagtäglich widerfahren. Die Hoffnung der Herausgeber*innen ist es, durch diese höchst unterschiedlichen Sichtweisen auf Empowerment andere FLINTA zu ermutigen, sich mit der eigenen Identität auseinanderzusetzen, in kreativer Weise die eigene Stimme zu nutzen und sich selbst zu ermächtigen. Ihr Buch ist ein vielfältiges, emotionales und – selbstverständlich – empowerndes Lesevergnügen für Jung und Alt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 229

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Elizabeth Adjei-Acheamfour bildet als Projektkoordinatorin Kinder und Jugendliche weiterführender Schulen zu Coaches aus, um Grundschulkinder zu unterstützen. Zusammen mit einer Freundin hat sie mit dem BIPoC Held*in Netzwerk eine Plattform für Menschen mit Rassismuserfahrungen geschaffen.

Ellen Wagner ist Beraterin mit Schwerpunkt auf anti-Schwarzen Rassismus und LGBTQIA*-Themen.

Meieli Borowsky-Islam ist Autorin und Kolumnistin des Afrika-Magazins LoNamm, systemische Beraterin und Bildungsreferentin. Sie arbeitet als Projektleitung bei einer gGmbH, die soziale Projekte initiiert. 2021 war sie Mitgründerin der Initiative Decolonize Wuppertal.

Mia Hoàng Dung Vũ studiert Soziale Arbeit und arbeitet als Berufseinstiegsbegleiterin. Sie wurde in den 1990er-Jahren in Deutschland geboren und ist dort in einer kleinen vietnamesischen Community aufgewachsen. Sie interessiert sich für Anti-Rassismus und Erfahrungen der Diaspora.

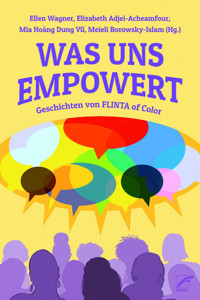

Ellen Wagner, Elizabeth Adjei-Acheamfour, Mia Hoàng Dung Vũ, Meieli Borowsky-Islam (Hg.)

Was uns empowert

Geschichten von FLINTA of Color

Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek

Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://www.dnb.de abrufbar.

Ellen Wagner, Elizabeth Adjei-Acheamfour, Mia Hoàng Dung Vũ, Meieli Borowsky-Islam (Hg.)

Was uns empowert

1. Aufl. März 2023

ISBN 978-3-89771-615-5

Insurrection Notes Vol. 15

© Unrast Verlag 2023

Alle Rechte inkl. des Nachdrucks (auch in Teilen) und der Vervielfältigung vorbehalten.

www.unrast-verlag.de – [email protected]

Mitglied in der assoziation Linker Verlage (aLiVe)

Umschlag: Felix Hetscher, Münster

Satz: Andreas Hollender, Köln

Inhalt

Vorwort

I. Identität & Zwischenwelten

Cathérine Ngoli | Eine rassismusfreie Gesellschaft – eine Utopie?

Gregorine Agbekponou | Der unsichtbare Schatten

C. H. T. | Ich bin ... doch nicht wie ihr?!

Rabiatou | Die Zwischenwelt als Chance

Meieli Borowsky-Islam | Zwischen Tupperware und Plátano frito

Idzumi Neumärker | Der weiße Teil in mir

Tebogo R. Mazibuko | Auch ich entscheide, wer ich bin

Anna Mendel | Bye, weißes Schönheitsideal

Merve T. | Wie sehr darf ich mich diskriminiert fühlen?

Ajayini Sathyan | Safe Space

II. Community & Diaspora

Mia Hoàng Dung Vũ | Eine Episode aus dem Leben in dem Verwaltungsgebäude auf dem ehemaligen Fabrikgelände

Elnaz Farahbakhsh | Diaspower 2.0

@moonxblood, m. aykan | Du bist nicht mehr einsam

Jessica Mawuena Lawson | Ein bisschen

Jasmin L. | Spätzle und Soße – Identitätsfindung eines Besatzungsenkels

Rutta Mekonen | Sisterhood – MASK OFF, QUEEN

III. Mütter

Ellen Wagner | Ich sehe dich

Vera Atwell-De Nobrega | Brief einer Underdog-Mama

Mia Hoàng Dung Vũ | Sandalen im Schnee

Shakira Jimenez | Reisende

IV. Bildung & Erziehung

Sara Asfaha | Empowerment afrodiasporischer Kinder

Elizabeth Adjei-Acheamfour | Ein Hürdenlauf der Repräsentation

Thuvaraka T. | Identität 2.0

V. Wut & Schmerz

Ellen Wagner | 2020

Zarayasminn | Ich bin eine Schwarze Frau

Carrie-Ann Lawrence | Keine Szene machen

VI. Gesundheit

Idzumi Neumärker | Der weiße Teil in mir II

Mariela Georg | Critical Wellness: wie wir die Selbstheilungskraft unseres Körpers (re)aktivieren können

Nadine | Die Wahrscheinlichkeit, im Lotto zu gewinnen, ist höher, als meine Erkrankung zu bekommen – Jackpot!

Despina E. Sivitanides | Care your body. Free your mind!

VII. Glaube & Spiritualität

Shivā Amiri | Sie nennen mich Esphand

Sarah Vecera | Als PoC in einer weißen Kirche

VIII. Self-Advocacy

Tessa Hart | Über Bord

Tú Qùynh Nhu Nguyễn | Im Spiegel der Verantwortung

Sandra Marita Bilson | Brief an mein jüngeres Ich

Andrea Karimé | Werde Held*in der Rede: Erzählen, schreiben, Empowerment

Autor*innenprofile

Literaturverzeichnis

Glossar

Anmerkungen

Vorwort

Es war nur eine fixe Idee, die in der Corona-Pandemie ihren Anfang nahm. Mia nahm Anfang 2020 an einem Meeting für Women of Color teil und traf dort Ellen wieder. Vor längerer Zeit hatte sie einen von Ellens Antirassismusworkshops besucht. Ellen arbeitete bereits seit Jahren in dem Themenfeld Antirassismus und Empowerment und setzte sich für die Sichtbarkeit marginalisierter Gruppen ein. Dieses Mal trafen sich Mia und Ellen bei einem Safer Space für Women of Color, bei dem die Erzählungen der Frauen im Fokus standen. Sie erzählten von der Arbeit und allen möglichen anderen Dingen, die ihnen neue Blickwinkel eröffnet hatten. Mia beschäftigte sich zu diesem Zeitpunkt schon eine Weile mit Antirassismus und Diversity. Sie wollte ihre Erlebnisse und auch ihr Dasein und all die Situationen, die sie bereits durchlebt hatte, aus der antirassistischen Perspektive besser analysieren und verstehen. Vielleicht konnte sie deshalb nicht vergessen, was Ellen in diesem Meeting damals so Bedeutendes sagte: »Wir sollten all diese Geschichten aufschreiben.«

Lange nachdem das Meeting zu Ende war, schwirrte Mia diese Idee noch in ihrem Kopf herum: »Wir sollten unsere Geschichten aufschreiben.« Es gibt so viele Bücher über alles Mögliche – wieso nur so wenige Bücher zu den Erfahrungen von Frauen of Color? Mia schlug Ellen vor, sich noch einmal zu treffen, und erzählte ihr von dieser Idee. Ellen war sofort begeistert. Kurze Zeit später kamen Meieli und Elizabeth dazu. Mia und Meieli waren sich bei diversen Workshops zum Themenfeld Antirassismus und Antidiskriminierung begegnet. Meieli setzte sich zu diesem Zeitpunkt bereits seit Längerem politisch und journalistisch mit den Themen auseinander. Mia erinnerte sich daran und fragte sie, ob sie Interesse hätte, ein gemeinsames Buch zu schreiben. Auch Elizabeth begleitete das Thema Diversität bereits seit Jahren. Besonders die Zeit, in der sie sowohl inner- als auch außerschulisch mit Kindern und Jugendlichen in verschiedenen Kontexten gearbeitet hatte, hatten das leidige Thema Rassismus wieder ans Licht gebracht. Denn Kinder in den frühen Jahren brauchen besonders viel Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, positive Vorbilder und Repräsentation in ihrem Leben. Durch eine spätere Mitautorin und Freundin, die ebenfalls am Meeting Women of Color teilnahm, erfuhr Elizabeth vom Buchprojekt und schloss sich sofort dem Herausgeber*innenkreis an.

Kurz darauf wurde eine Webkonferenz organisiert, auf dem die vier Frauen sich kennenlernen konnten. So bildete sich letztendlich unser Herausgeberinnen-Team.

Uns war schnell klar, dass Empowerment ein wichtiger Bestandteil unseres Buches werden sollte.

Wieso gerade Empowerment?

Einer der ersten Gedanken, die zu unserem Buchprojekt aufkamen, war ein Buch zu veröffentlichen, ›welches wir als Jugendliche gerne selbst gelesen hätten‹. Geschichten, die uns damals das Gefühl gegeben hätten, dass es zahlreiche weitere Menschen wie uns gibt. Geschichten von Menschen, die von Rassismus betroffen sind, sogenannte People of Color, die in Deutschland aufgewachsen sind oder dort leben. Insbesondere Geschichten von FLINTA of Color, die in einer patriarchalen Gesellschaft strukturell benachteiligt werden. Geschichten von Menschen, die die eigenen Erfahrungen, Erlebnisse und Gefühle nicht kleinreden, sondern stattdessen wahrnehmen:

»Ja, ich verstehe dich.« Diese Grundaussage kann ein empowernder Moment sein, ein empowernder Prozess – die Möglichkeit, Selbstermächtigung zu erfahren und sich der eigenen Selbstwirksamkeit bewusst zu werden und diese anzunehmen. Ein solches Buch haben die Autor*innen dieses Bandes geschrieben.

Wieso gerade FLINTA?

Wir haben uns entschlossen, den Begriff von Frauen of Color zu FLINTA of Color zu erweitern, wobei wir den Begriff so definieren, dass FLINTA of Color nicht nur Frauen, Lesben, inter, nicht-binäre, transgender und agender Personen of Color einbezieht, sondern das L für uns das gesamte Akronym LGBTQIA+ darstellt. Damit wollen wir die ganze Bandbreite von Personen abbilden, die, wie bereits erwähnt, strukturell von patriarchaler und rassistischer Diskriminierung betroffen sind. Wir sind uns bewusst, dass FLINTA of Color ein Begriff unserer heutigen Zeit ist. Uns ist es daher ein Anliegen, viele aktuelle Perspektiven, Erfahrungen und Lebensrealitäten in diesem Buch festzuhalten.

Mit diesem Buch möchten wir unsere Community stärken und gleichzeitig auch Menschen der weißen Mehrheitsgesellschaft ansprechen, um auch sie für die Lebensrealitäten von FLINTA of Color zu sensibilisieren. So unterschiedlich wie wir alle sind, so vielfältig sind auch die Inhalte und so verschieden werden auch die Leseeindrücke sein – einige werden lachen, wieder andere weinen und wieder andere wird es zum Nachdenken anregen. Es wird vielleicht auch Texte geben, die dazu führen, dass ihr das Buch für einen Moment zur Seite legt. Denn zu Empowerment gehören auch Wut, Tränen und Schmerzen. Manchmal auch so sehr, dass es vorab Triggerwarnungen von uns geben wird.

Wir hätten nie erahnen können, wie kraftvoll die Entstehung dieses Buches für uns Herausgeberinnen und Autor*innen sein würde. »Wir sollten all diese Geschichten aufschreiben.« Es war ein simpler Impuls, dem wir gefolgt sind. Genau das ist Empowerment. Das ist Selbstermächtigung. Wir haben es geschafft, die Stimmen zu Papier zu bringen. Wir sind unglaublich stolz, dass wir dieses Buch in den Händen halten und wünschen uns, dass jede Person, die dieses Buch liest, ihren Teil daraus mitnimmt und weitergeben kann.

Ellen Wagner,

Elizabeth Adjei-Acheamfour

Mia Hoàng Dung Vũ,

Meieli Borowsky-Islam,

I. Identität & Zwischenwelten

Cathérine Ngoli

Eine rassismusfreie Gesellschaft – eine Utopie?

Schon lange Zeit bevor ich geboren wurde, existierte es.

So wurde ich in eine Welt geboren, in der es existierte.

Als Kleinkind war meine Aufmerksamkeit, wie bei vielen Kindern,

auf das Spielen und die Erforschung meiner nahen Umwelt fokussiert, aber es existierte.

Als Kind ging ich zur Schule und lernte, und auch zu dieser Zeit existierte es.

Und mehr und mehr spürte ich es.

Als Jugendliche war ich noch immer mit dem Lernen beschäftigt.

Mein Leben verlief vermeintlich normal,doch es existierte immer noch.Mein Leben war von Angst, Unsicherheit und Ohnmacht geprägt.

Als junge Erwachsene reiste ich in die Ferne, versuchte zu vergessen,

aber es existierte … auch dort.

Einige Jahre später reiste ich beruflich viel und versuchte zu vergessen,aber es holte mich ein, immer und immer wieder – schlaflose Nächte, Angst, Ohnmacht und keine Worte, um es zu beschreiben.

Vor wenigen Jahren begann ich meine persönliche Lernreise,

um es zu verstehen,

mich besser zu verstehen und das, was es all die Jahre mit mir

gemacht hatte.

Heute bin ich 35 Jahre alt. Ich bin Wirtschaftspsychologin, Unternehmensberaterin, Lebenspartnerin und Mutter von

zwei Kleinkindern.

WAS IST ES?

Hätte mir jemand diese Frage vor 30 Jahren gestellt,

hätte ich die Frage nicht einmal verstanden.

Hätte mir jemand diese Frage vor 20 Jahren gestellt,

hätte ich mich nicht getraut, meine Betroffenheit zuzugeben.

Hätte mir jemand diese Frage vor 10 Jahren gestellt,

hätte ich nicht gedacht, dass mir jemand Glauben schenkt.

Heute weiß ich, dass es Rassismus heißt,ich Schwarz bin und in einer weißen Mehrheitsgesellschaft lebe.

Oft habe ich versucht, meine Erlebnisse mitzuteilen, doch niemand verstand mich, niemand teilte meine Erfahrungen, Erlebnisse, Ängste oder Ohnmacht.

Seither ist viel geschehen, vieles hat sich geändert.Mittlerweile habe ich verstanden, dass ich nicht allein damit bin.

Wir alle sind davon betroffen. Wir alle sind von Rassismus betroffen.

Rassismus kreiert Fremdheit und Distanz.Nicht nur zu Menschen, denen wir nie zuvor begegnet sind,sondern auch zu uns bekannten Menschen – aus der Nachbarschaft, auf der Arbeit, aus dem Freundeskreis und sogar aus unserer Familie.

Wir alle wurden in diese Welt hineingeboren, die von Rassismus

geprägt ist.

Es ist unsere persönliche Entscheidung, unser eigener Wille, jedem Menschen mit Wertschätzung begegnen zu wollen.

Wertschätzung bedeutet nicht nur,›nichts Negatives zu wollen oder zu tun‹,sondern auch,sich aktiv für Schutz und Wohl von Körper und Seelejedes einzelnen Menschen einzusetzen.Nicht nur gegenüber uns bekannten Menschen, sondern auch gegenüber Menschen, denen wir nie zuvor begegnet sind.

Wenn wir ein wertschätzendes Miteinander leben,

so glaube ich,

ist eine rassismusfreie Gesellschaft in unserer gemeinsamen Zukunft möglich.

Heute weiß ich, dass ich viel mehr bin als das, was es mit mir machte.

Es raubte mir meine Stimme und mein Selbst.

Heute weiß ich, dass ich so viel mehr bin als das, was mir die Menschen sagten. Heute weiß ich, dass ich nicht allein bin.

Der Weg war undurchsichtig und mühsam, aber es lohnte sich.

Ich fand meine Gemeinschaft.

Sie zeigte mir meine Stärke und ich fand meine Stimme.

Ich wurde laut.

Nie habe ich zu glauben gewagt, was für eine Willensstärke ich besaß.

Welche Hoffnung mich all die Jahre begleitet hatte.

Die Hoffnung auf eine Zukunft voller Freiheit und Sicherheit.

Die Sicherheit, mich zu lieben, so wie ich bin.

Diese freie Liebe

– mir und meinen Mitmenschen gegenüber –uns mit Wärme zu begegnen und uns zu schätzen, so wie wir sind und mit all unseren Facetten.

Gregorine Agbekponou

Der unsichtbare Schatten

Triggerwarnung: Rassismus

Tatort Kindergarten

Der Schatten wühlt im Sand. Baut Sandtürme. Unendlicher Sand. Unendliche Einsamkeit. Immer mit dabei – das kleine Mädchen. Rot, blau, grün, gelb. Die Farben auf ihrem Kopf. Ihre Zöpfe mit den bunten Haargummis, sie fallen auf. Kindergelächter auf Rutschen, Zweirad, Vierrad. Sie rennen. Sie spielen. Sie haben Spaß. Mittendrin das Mädchen mit den bunten Zöpfen. Unsichtbar. Nicht nahbar. Der Schatten an ihrer Seite. Stets anwesend. Die einzige Konstante, wenn sie sich allein fühlt. Der Schatten – nicht sichtbar, nicht nahbar. Ein Schatten, der genährt wird mit all den Eindrücken und Erlebnissen im Leben des jungen Mädchens. Er nimmt an Größe zu, je einsamer sie sich fühlt. Einsam, weil sie in diese Welt nicht hineinpasst. Wie sehr sie es auch versucht. Das Unwohlsein bleibt ein ständiger Begleiter ihres jungen Lebens. Einmal nicht gesehen werden. Nicht auffallen. Sich im Schatten verstecken. Von außen observieren. Eins werden mit dem unsichtbaren Schatten. Ein Kind, das sich annähert. Sie will spielen. Sie stellt sich dem Mädchen mit den bunten Zöpfen vor. Sie lacht. Sie ist interessiert. Das Mädchen mit den bunten Zöpfen fühlt sich wohl. Sie werden Freundinnen. Unzertrennlich. Der unsichtbare Schatten schrumpft in Momenten der Freude und des Vertrauens.

Tatort Grundschule

Es ist 10 Uhr. Die Pausenglocke. Der hässlichste und doch schönste Klang des Tages. Mit Pausenbrot und Freundinnen bewaffnet, macht sich das Mädchen auf in den Kampf. Der Schatten stets an ihrer Seite. Immer auf der Lauer. Kopf gebeugt. Unsichtbar. Nicht nahbar. Kinder schreien durcheinander. Jungen raufen sich. Mädchen kokettieren. Ja nicht auffallen, denkt sich der Schatten. Ja nicht in den Mittelpunkt geraten. Da war es. Das N-Wort. Gelächter. Der Schatten wird genährt durch Hass, Wut, Selbstzweifel. Nichts als Leere. Keinen Mut zur Widerrede. Ihre Kämpferinnen jedoch stets an ihrer Seite. Sie stehen ihr bei. Mutig beschützen sie das Mädchen. »Das sagt man nicht. Sie hat euch nichts getan.« Das Mädchen weiß, sie ist nicht allein. Ihre Mama sagt ihr immer: »Du musst dich wehren. Wenn dich jemand schlägt, schlag doppelt so fest zurück.« Gewalt mit Gewalt bekämpfen. Hass mit noch mehr Hass entgegentreten. Das Mädchen schafft das nicht. Sie bleibt ruhig. Kein Wort. Stille. Leere. Keine Wut. Kein Hass. Nur Unverständnis. Unter Tränen fragt sie ihren Gott: »Warum hassen sie mich? Was habe ich ihnen getan? Ich möchte ein Teil von ihnen sein. Warum nennen sie mich so?« In ihren Träumen ist sie stark. Selbstbewusst. Unbezwingbar. In ihren Träumen ist sie weiß. Sie ist deutsch. Sie hat goldenes Haar. Blaue Augen. Sie denkt, all das geht mit Stärke, Schönheit, Beliebtheit einher. Nachts unbezwingbar. Doch jeden Morgen ist da dieser Schatten über ihrem Traum. Unsichtbar. Nur für sie sichtbar. Groß. Unbezwingbar. Unnahbar.

Tatort Gymnasium

Langsam nehmen Selbstzweifel und Versagensängste in den ersten Wochen auf dem Gymnasium ab. Sie weichen Selbstvertrauen, Freundschaften und Gemeinschaft. Sie hatte anfangs Angst, es nicht zu schaffen. Ihre Lehrerin auf der Grundschule hatte nie an sie geglaubt. Sie sagte: »Aus dir wird nie etwas werden.« Doch das Mädchen hörte nie auf, für ihre Träume zu kämpfen. Sie möchte es jedem beweisen und am meisten sich selbst. Das kleine Mädchen. Sie ist gereift. Rote lange gelockte Braids. Volle Lippen, Stupsnase, kleine undurchdringliche Augen, groß, schlank. Die Schwärze ihrer Haut – kein Makel, pure Schönheit. Cuz‘ Black is Beautiful. Sie sagt es jedem. Sie sagt es sich selbst. Selbstliebe. Der Schatten dennoch stets an ihrer Seite. Sie braucht ihn. Er ist ihr Beschützer – vor anderen und vor sich selbst. Wut, Trauer, Verzweiflung. Alles gebündelt in ihrem Schatten. Stets abrufbar, wenn Gefahr lauert. Wenn blöde Sprüche kommen, sprudeln aus Wut, Trauer und Verzweiflung böse Worte aus ihr heraus. Kein gebückter Kopf. Erhobenen Hauptes. Cuz‘ she is an African Queen. Wanted. Loved. Beautiful. Und doch ist da der Schatten …

Tatort Universität

Neue Stadt. Bafög-Antrag, WG-Leben, neue Freund*innen. Sie ist eine junge Erwachsene. Voller Tatendrang. Ehrgeizig. Sie will ihre Familie stolz machen. Die Erste, die studiert. Sie möchte mithalten. Mit ihren Kommiliton*innen aus der wohlbehüteten Oberschicht. Der unsichtbare Schatten stets an ihrer Seite. Nicht nur Freund, sondern manchmal auch Auslöser und Katalysator der Selbstzweifel. Er bleibt. Solange sie ist, ist auch er da. Der Schatten, er bleibt als Erinnerung an Rassismus, Diskriminierung, Ausgrenzung und das Gefühl, anders zu sein. Der Schatten – er ist geduldig. Auch wenn das Mädchen aufblüht, glücklich und zufrieden ist, er findet immer einen Weg zurück in ihr Herz, zurück an ihre Seite. Partystimmung und Alkohol. Studierende erzählen von ihren Weltreisen, nervigen Profs, coolen Profs. Sie sind die Elite. Das zumindest suggerieren sie sich gegenseitig. Sie sind weltoffen. Tolerant. Man versteht sich. Rassismus hat in diesen Kreisen keinen Platz. Dennoch reißen ihre weißen Freunde gedankenlose rassistische Witze auf Kosten ihrer Herkunft, ihrer Schwarzen Hautfarbe, ihrer Identität. Wenn es nur Spaß ist, warum fühlt sie sich verletzt? Ihre negativen Gefühle kann sie in solchen Momenten mit Alkohol und aufgesetztem Lachen verdrängen. Warum lacht sie und doch wächst gleichzeitig der Schatten um sie herum? Sie versteht es lange Zeit nicht. Sie weiß nicht, dass es einen Namen dafür gibt. Sie versteht nicht, dass sie Mikroaggressionen ausgesetzt ist, die ihren Schatten füttern. Ihr Schatten. Unsichtbar. Unnahbar.

Heute

Black Lives Matter, George Floyd, Rassismuskritik in Deutschland, Afrikanische Diaspora in Deutschland, Afrodeutsch, Intersektionalität, weiße Privilegien und vieles mehr. Begriffe und Definitionen, die heute ein Teil der Medienlandschaft geworden sind. Das kleine Mädchen mit den bunten Zöpfen ist mittlerweile eine Frau, die ihre Identität gefunden hat – Sie ist eine afrodeutsche, Schwarze Cis-Frau. Communitys und Räume, virtueller und reeller Art, bieten heute Raum für Begegnung mit Gleichgesinnten, der früher gefehlt hat. Diese Räume sind eine Stütze, eine Inspiration und vor allem ein Safe Space. Die junge Frau hat ihre Stimme gefunden. Sie ist sichtbar, nahbar, nicht allein. Der Schatten ist wie eine alte Kiste, in der man wertvolle Erinnerungen aufbewahrt. Eine Kiste, die Trauer und Schmerz beinhaltet, aber auch Freude, Glück und Kraft. Diese Erinnerungen sind Teil von ihr, Teil von ihrer Identität. Der unsichtbare Schatten – heute ist er sichtbar, nahbar und laut.

C. H. T.

Ich bin … doch nicht wie ihr?!

Voller Kraft, da steh‘ ich.

Wer mich nicht kennt, der sieht mich nicht.

Wer ich bin, das weiß nur ich.

Wenn du nie fragst, verstehst du es nicht.

Von Beginn an anders, niemals gleich.

Für weiß zu Schwarz, doch auch stets für Schwarz zu weiß.

Ich weinte oft, konnt nie verstehen.

Wollt ihr andern‘ bloß die Farbe sehen?

Doch hätte ich zu viel auf andere gegeben, hätte ich wenig vollbracht.

Ihr habt mich zu dem heutigen Ich gemacht.

Ich bin eins aus zwei Welten:

Stark steh‘ ich heute hier.

Ich bin … trotzdem nie wie ihr.

Geh stets deinen Weg.

Denn auf Regen folgt Sonnenschein!

Rabiatou

Die Zwischenwelt als Chance

Immer wieder stolpere ich über den Satz, den ich mir in einem Beitrag des Buches Farbe bekennen mit gelbem Textmarker markiert habe:

»Die Zwischenwelt als Chance.«[1]

Der Raum, in dem ich mich seit jeher bewege, war für mich immer eingebettet in trostlose weiße Wolken.

Eingeengt war ich in zugeschriebenen Identitäten.

Zwischendrin verzweifelt, als wäre mein wahres Ich ein wohlbehütetes Geheimnis.

Hab‘ mich immer gefragt, ob die eigene Identität in die Weiten des Vergessenen verdrängt wird, wenn die Luft in weißen Räumen dem kältesten Nebel gleicht.

Hab‘ mich immer gefragt, ob ein Mensch den Grund unter den Füßen verliert, wenn alles, was er darf, zwischendrin zu schweben ist?

Ich füge mich.

In zersplitterten Scheiben, ganz leise, und merke, wie sich Phrasen und Verhaltensweisen wie ein Schleier auf mein Gesicht legen.

Verweile in tagelangem nachklingendem Echo, weil mich niemand hört.

Verweile im Echo, das allmählich andere Farben annimmt. Ein Echo, das zwischen den Wolken, in den schönsten Klängen, den Horizont erhellt.

Die Zwischenwelt als Chance, lese ich.

Das Anerkennen meiner selbst lässt mich sichtbar werden. Lässt mich mein Sein in vollen Zügen ausleben und den Zwischenraum in all seinen extremen Gefühlen, Erinnerungen und Erlebnissen ausfüllen.

Ohne mir etwas abzusprechen.

Ohne mir etwas aufzudrücken.

Ohne mich zu unterdrücken. Mich dem unendlich groß werdenden Druck der Anpassung mit aufrichtigem Herzen entziehen zu dürfen.

Mich nicht mehr in Hälften zu teilen.

Mich als Ganzes wahrzunehmen.

Sichtbarwerden bedeutet, den Schleier abzulegen. Nicht mehr sprachlos zu sein und mich in meiner Ohnmacht zu verlieren. Es bedeutet, nicht dauernd von links nach rechts zu taumeln. Mich nicht ständig zu verbiegen, um nicht jeden Abend zerbrochen nach Luft zu schnappen.

Sichtbarwerden heißt, jahrelang verwachsene Verletzungen ohne Pflaster zu sehen und die Wunden sanft zu streicheln. Ihnen erlauben, unverdrossen zu heilen.

Vollkommen zu heilen.

Die Zwischenwelt als Chance, lese ich wieder und wieder.

Und lächle.

Denke an all meine Geschwister und lächle.

Wie wir zusammen heilen dürfen, denke ich.

Wie wir miteinander sichtbar werden, spüre ich.

Und gemeinsam den Raum ausfüllen.

Als Ganzes.

Meieli Borowsky-Islam

Zwischen Tupperware und Plátano frito

Die Idee zu dem Titel für diesen Essay hat ihren Ursprung in einer Podiumsdiskussion, die ich moderieren durfte. Eine Bekannte DJane aus Wuppertal namens Gin Bali benutzte Tupperware, um den Unterschied zwischen deutsch und kurdisch sein zu markieren. Ich fand dieses Beispiel so treffend, weil es mir aus meinem Leben so bekannt vorkam. Tupperware als Statussymbol, aber gleichzeitig auch als ein Symbol fürs gutbürgerliche Deutschsein; die Füllung ebendieser jedoch alles andere als eine gut bürgerlich deutsche Graubrot-Käsestulle. Bei der Podiumsdiskussion erwähnte ich, dass ich zuvor mit meinen Schulfreundinnen, mit denen ich 2022 mein 20-jähriges Freundinnenschaft-Jubiläum feiere, im Restaurant essen war und dass sie mir gestanden hatten, dass sie immer neidisch auf meine Brote belegt mit Peanutbutter und Jelly oder Chorizo und Manchegokäse gewesen seien, wohingegen ich total neidisch auf die normalen Käse- oder Marmeladenbrote war. Das Gras ist halt immer grüner auf der anderen Seite, heißt es doch so schön. Was ist jedoch, wenn du beide Seiten kennst und eigentlich auch Zugriff darauf hast, aber eben nie ganz? Wie eine Reisende, die immer zwischen zwei Gärten hin und her reist, aber nicht immer freiwillig, sodass sie das Gefühl hat, ständig die schlechtere Seite erwischt zu haben. Dabei bezieht sich das ›nicht freiwillig‹ auf die Abhängigkeit gegenüber den Eltern oder Betreuenden, von der sich kein Kind freisprechen kann. Denn als Kind habe ich mich tatsächlich oft so gefühlt. Mein einer Garten bestand aus einer weiß dominierten Tupperware-Gesellschaft, in die ich versuchte hineinzupassen. Mein anderer Garten bestand aus dem möglichen Inhalt dieser Tupperware, den unfassbar leckeren frittierten dominikanischen Kochbananen, die mich zwar lockten, aber für die ich mich nicht freiwillig entschieden hätte. Denn für mich war ganz klar, dass Plátanos nicht in Tupperdosen gehören. Für alle, die sich jetzt überhaupt nicht vorstellen können, wie zum Teufel frittierte Bananen aussehen, am Schluss dieses Kapitels werde ich noch ein kleines, aber feines Rezept anhängen. Aber erstmal zurück zur möglichen Füllung. Für mich war das Bild von Plátanos fritos in Tupperdosen lange Zeit nicht vorstellbar. Für mich waren diese zwei vermeintlichen Gegensätze nicht zusammenzubringen, sie standen sich immer gegenüber und stellten mich damals, als unsicheres, junges und kleines Mädchen, ständig vor die Wahl. Entweder bin ich deutsch oder ich bin dominikanisch. Meiner dominikanischen Familie war ich dabei nie ausreichend dominikanisch und der Gesellschaft nie ausreichend deutsch. Diese Wahl manifestierte sich auch in der Sprache. Entweder – oder … Und Spanisch konnte ich nie perfekt! Erst an der Universität lernte ich, welche Gabe Codeswitching ist. Und wie vorteilhaft und bereichernd das Switchen zwischen den mentalen Lexika sein kann. »Codeswitching bezeichnet in der Linguistik einen Vorgang, bei dem die Sprecher innerhalb einer Äußerung oder innerhalb eines Textes bzw. Dialoges von einer Sprache in eine andere wechseln. Es wird auch Sprachwechsel, Kodewechsel oder Kode-Umschaltung genannt«.[2] Das mentale Lexikon beziehungsweise die mentalen Lexika stehen für die Art und Weise, wie das Gehirn Wörter und deren Bedeutung strukturiert, organisiert und abspeichert. Die mentalen Lexika, auf die beim Sprechen und eben auch beim Switchen zugegriffen wird, stellte ich mir lange Zeit wie geschlossene Bücher vor, dabei war mein deutsches Lexikon ständig geöffnet und schloss sich nur für kurze Zeit, wenn ich Spanisch sprach, denn dann war ja das spanische Lexikon geöffnet. Das gleiche passierte bei meinem französischen Lexikon und später auch bei meinem Englischen. War also das eine geöffnet, musste sich das andere schließen. Ein paar Wörter kamen mir beim Lernen der französischen Sprache aus dem Spanischen bereits bekannt vor. Aber anstatt diesen Vorteil zu nutzen und beide Lexika gleichzeitig zu öffnen, blieb ich dabei und ließ immer nur eins geöffnet. Weil ich Angst hatte, beide Sprachen zu vermischen und dann Fehler beim Sprechen zu machen. Wie bereits angekündigt erkannte ich erst durch die Universität, welchen Sprachschatz ich eigentlich besaß. Durch die französische Grammatik lernte ich endlich, die deutsche Grammatik besser zu verstehen. Auf einmal fielen mir so viele Dinge leichter. Fiel mir mal ein Wort nicht in der einen Sprache ein, suchte ich im Lexikon der anderen und plötzlich wusste ich wieder, welches Wort ich meinte. Von einem geöffneten Lexikon auf inzwischen fünf geöffnete Lexika angewachsen hatte ich einen enormen Reichtum an Wissen erlangt. Frau muss nur wissen, wie Frau ihn nutzt. Denn eigentlich waren die Lexika immer da, ich hätte sie nur öffnen müssen. Die Frage, die sich nun stellt, ist mehr als berechtigt: Wieso habe ich das nicht gemacht? Und wieso machen es noch ganz viele andere Menschen ebenfalls nicht? Denn das ist meine These: Viele junge Menschen, insbesondere FLINTA-Personen mit internationaler Familiengeschichte, kennen dieses Problem, das eine Lexikon zuzuschlagen, um das andere zu benutzen oder, größer gedacht, einen Teil der Kultur der Persönlichkeit zu unterdrücken, um in den anderen hineinzupassen. Das geschieht auf vielen verschiedenen Ebenen und in vielen Facetten. Dabei ist nichts in Stein gemeißelt und wir sind alle Individuen, die unterschiedlich agieren und reagieren, so stellt meine These überhaupt kein Alleinstellungsmerkmal oder eine Kategorie von richtig oder falsch auf. Denn es gibt auch Menschen, die genau gegenteilig zu meiner These handeln oder für die dieses Thema wenig bis gar keine Relevanz hat, und noch ganz viel dazwischen. Trotzdem sind alle herzlich eingeladen, meinem Gedankengang zu folgen, insbesondere jene, die sich dadurch angesprochen fühlen.

Wieso habe ich meine Lexika getrennt und verschlossen gehalten? Ich denke aus Angst. Aus Angst, Fehler zu machen. In einer Welt, in der Fehler als etwas Schlechtes angesehen werden, die es zu vermeiden gilt. Ich versuchte so wenig Fehler wie nur möglich zu machen und übersah dabei den Fakt, dass mein Vorgehen der eigentliche Fehler war. Denn aus Fehlern lernen wir, wir müssen uns nur trauen, sie zuzulassen. Weil das mentale Lexikon und meine Vorstellung davon genau wie die Tupperware in diesem Text als Sinnbilder stehen, möchte ich auch nochmal den Gedanken größer fassen. Wieso habe ich solange Teile meiner selbst unterdrückt? Aus Angst sonst nicht hineinzupassen. Aber worein? Wir leben in Deutschland in einer weiß dominierten Gesellschaft, meiner sogenannten Tupperware. Der Inhalt, egal wie er aussehen mag, steht für die Individuen, die diese Gesellschaft ausmachen. Wir entscheiden also maßgeblich mit, was für eine Gesellschaft wir sein wollen, welche Inhalte in die Tupperdose hinein sollen. Die Dose selbst gibt nur die Rahmenbedingungen vor. Ohne Inhalt bleibt sie aber einfach leer. Es gibt kein Außen, kein Gegenüberstellen von Essen. Das Essen gehört dort hinein; auch wenn es kein Goudakäsebrot ist (Das witzige daran: Gouda ist nicht mal deutsch und stellt trotzdem den Prototypen der deutschen Tupperware-Inhalte dar, nicht mal Tupperware ist deutsch). Was haben die weiß dominierten Rahmenbedingungen für einen Wert, wenn der Inhalt so vielfältig und bunt ist? Eigentlich sollten sie keinen haben, wenn aber die Rahmenbedingungen die Strukturen weiß positionierter Menschen (meine Käsestullen) begünstigen, dann ist es nicht sonderlich verwunderlich, dass nicht-weiß