Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Matthes & Seitz Berlin Verlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Serie: Bibliothek César Aira

- Sprache: Deutsch

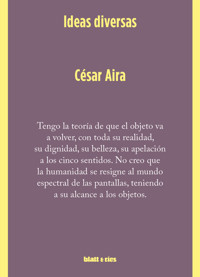

Wie haben sich das Schreiben und die Literatur im Wandel der Zeit verändert, geht es allen zu gut, um noch wirklich interessante Literatur zu schreiben? Sind Lesende die klügeren Menschen und sollten wir uns alle ein Beispiel an Dalí nehmen, der frei heraus bezeugte, er sei ein Genie? Diesen Fragen und vielen mehr folgt César Aira mit seinen fünf Essays, in denen er über die Literatur mit dem Zweck der Weltflucht reflektiert, darüber, was ihn an der Schreibmethode Roussels so fasziniert und weshalb es manchmal gut ist, nicht auf jede Frage direkt die Antwort im Internet zu finden. Dabei transponiert Aira auf seine verquere, philosophisch verminte sowie aberwitzige und tiefgründige Art das autobiografische Schreiben auf das Feld des Essays, wirft Fragen auf, die keine Antworten finden, und schreibt von einem Ich, ohne Persönliches preiszugeben. Und wenn er sogar das Genre des Essays selbst infrage stellt, macht Aira seinem Ruf alle Ehre.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 102

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Bibliothek César Aira

Band 12

Aus dem Spanischenvon Christian Hansen

César Aira

Weltfluchtund andere Essays

Inhalt

Weltflucht

Eine kurze Rede

Raymond Roussel. Der Universalschlüssel

Dalí

Der Essay und sein Thema

Weltflucht

Ich beginne, um von ferne und seitlich zu beginnen, bei einer kürzlichen Lektüre, einer jener fesselnden und reich belohnenden Romanreisen, die Aushängeschild und Losungswort für die Lektüre als kindliche Beschäftigung der Erwachsenen sind … und zugleich etwas mehr als Lektüre. Es handelte sich um The Black Arrow von Stevenson. Der Roman, 1888 erschienen, nach The Treasure Island und vor einigen weiteren schottischen Meisterwerken wie Catriona oder The Master of Ballantrae, war im Kielwasser der Schatzinsel entstanden und perfektioniert die mit diesem Roman eingeläutete ungewöhnliche Revolution: Literatur für die Jugend mit der Thematik und dem Rhythmus von Mantel-und-Degen-Schmökern, aber im Format kunstvoll raffinierter Romane. Selbst wenn Der schwarze Pfeil bei der treuen Stevenson-Leserschaft nicht unter den Top Ten rangiert, selbst wenn man ihn gewöhnlich, und durchaus nicht ohne Grund, als »historischen Roman« einzustufen pflegt, bilden die Abenteuer des jungen Dick Shelton im Rosenkrieg eine Lektüre, von der man schwerlich mehr verlangen könnte, die Quintessenz des Lesevergnügens … Und zugleich, wie gesagt, etwas mehr als Lektüre. Hier gibt es ein Paradox, das hochwillkommen und ziemlich offensichtlich ist: Um ihrer anspruchsvollsten Definition gerecht zu werden und ihre größte Wirksamkeit zu entfalten, muss eine Romanlektüre etwas mehr sein als Lektüre oder etwas weniger. Sie muss das Lesen auf eine andere, eine sekundäre, automatisierte Ebene übergehen lassen, damit der Traum, den der Roman darstellt, Gestalt annimmt, und sei es auch geisterhafte Gestalt.

Diesen Traum darzustellen, war im zwanzigsten Jahrhundert auch das Kino angetreten. Und will man versuchen, sich den figurativen Mechanismus zu erklären, der den Schwarzen Pfeil vorantreibt, könnte man an eine Filmproduktion denken. In einem Roman wie diesem, einem Roman, der es erfolgreich darauf anlegt, uns in Abenteuer zu entführen, in seine jeweiligen Situationen zu versetzen und jenes »vorübergehende Aussetzen der Ungläubigkeit« zu erzielen, das Coleridge forderte, gibt es viele Bereiche, um die man sich kümmern muss: die Kostüme, die Bühnenbilder, das Drehbuch, die Personen, die Szenenfolge, die Beleuchtung, die Requisiten … Schlagen wir eine beliebige Stelle auf, zum Beispiel die, wo die vereitelte Hochzeit von Joanna mit Lord Shoreby geschildert wird, jenem viel älteren Bräutigam, den der infame Sir Daniel ihr aufgezwungen hat, während ihr Geliebter Dick, als Mönch verkleidet und von Sir Oliver halbherzig beschützt, der Zeremonie ohnmächtig beiwohnen muss:

Einige von Lord Shorebys Mannen bahnten jetzt eine Schneise durch das Mittelschiff, wobei sie das versammelte Volk mit Lanzenschäften zurückdrängten; in diesem Moment sah man außen vor dem Portal die über den verharschten Schnee heranziehenden weltlichen Musikanten, die Sackpfeifer und Trompeter mit ihren vom kräftigen Blasen geröteten Gesichtern und die Trommler und Beckenschläger, die dreinhauten, als gälte es eine Wette.

Als sie sich der Tür des Gotteshauses näherten, fächerten sie nach beiden Seiten auf und standen, ihrer ohrenbetäubenden Musik selbst den Takt gebend, stampfend im Schnee. Hinter und zwischen ihren so zum Spalier geöffneten Reihen erschienen nun die Anführer des vornehmen Brautzuges; und dieser bot eine solche Vielfalt und Festlichkeit, eine solche Prachtentfaltung an Samt und Seide, Pelzen und Atlas, Stickerei und Spitzen, dass sich der Zug auf dem Schnee wie ein Blumenbeet am Wegesrand oder wie ein buntbemaltes Fenster in einer kahlen Wand ausnahm.

Zuerst kam die Braut, ein trauriger Anblick; fahl wie der bleiche Winter hing sie an Sir Daniels Arm; als Brautjungfer war ihr die kleine junge Lady beigesellt, die sich in der vergangenen Nacht Dicks so freundlich angenommen hatte. Dicht dahinter folgte in der glänzendsten Garderobe und mit gichtigem Hinkefuß der Bräutigam, und als dieser über die Schwelle des Gotteshauses trat und seinen Hut abnahm, sah man, dass sein kahler Schädel vor Erregung glühte.

Und dann schlug die Stunde von Ellis Duckworth.

Dick, der von widerstreitenden Gefühlen wie gelähmt dasaß und das Pult vor ihm mit den Händen umklammerte, bemerkte, dass die Menge in Bewegung geriet, dass die Leute zurückwichen und sich Arme und Blicke nach oben richteten. Als er ihnen mit den Augen folgte, gewahrte er drei oder vier Männer mit gespannten Bögen, die sich von der Galerie des Hauptschiffes herunterbeugten. Im selben Augenblick ließen sie schon ihre Sehnen schnellen, und noch ehe der Lärm und die Schreie der verstörten Menge in den Ohren zu voller Lautstärke anschwollen, waren sie von ihrem Hochsitz davongehuscht und verschwunden.

Das Kirchenschiff stand voller verstörter Menschen und hallte wider von ihrem Geschrei. Die Geistlichen drängten erschrocken von den Plätzen; die Musik schwieg, und obwohl die Glocken noch einige Sekunden lang oben in den Lüften weiterschlugen, schien ein Hauch des Unheils seinen Weg sogar bis in den Glockenturm gefunden zu haben, wo die Glöckner ihre Seile zogen, sodass auch sie ihre heiteren Mühen einstellten.

Genau in der Mitte des Kirchenschiffes lag, von zwei schwarzen Pfeilen durchbohrt, der Bräutigam. Die Braut war in Ohnmacht gesunken. Sir Daniel stand, die Menge überragend, bestürzt und grimmig da. In seinem linken Unterarm zitterte ein langer gefiederter Pfeil, und sein Gesicht war blutüberströmt, da ein zweiter Pfeil seine Stirn gestreift hatte.

Ehe überhaupt nach ihnen gesucht werden konnte, waren die Urheber dieser tragischen Unterbrechung längst eine Wendeltreppe hinuntergestürmt und durch eine Hintertür entkommen.

Dick und Lawless saßen indessen immer noch als Geiseln da. Sie waren beim ersten Lärm aufgesprungen und gaben sich tapfer alle Mühe, den Ausgang zu erreichen; aber wegen der Enge des Chorgestühls und des Getümmels der erschreckten Priester und Choristen war dieses Unterfangen fehlgeschlagen, und sie hatten mit stoischen Mienen wieder Platz genommen.

Da aber erhob sich, schreckensbleich, Sir Oliver und rief Sir Daniel zu, mit einer Hand auf Dick weisend:

»Hier«, schrie er, »hier ist Richard Shelton, o unselige Stunde, der Urheber der Bluttat! Ergreift ihn! – Gebt Befehl, ihn zu ergreifen. Um unser aller Leben willen, nehmt und fesselt ihn! Er hat geschworen, uns zu vernichten!«

Ich stelle fest, dass meine Übersetzung nur eine ansatzweise Vorstellung von der schwindelerregenden Genauigkeit geben kann, mit der diese und alle übrigen Szenen des Romans ablaufen. Worauf ich aufmerksam machen wollte, ist die Art, wie die Schreibweise hier dreidimensional operiert: Das Kirchenschiff wird in seiner ganzen Länge genutzt, seine Ein- und Ausgänge, die angrenzenden Räume, das Licht, die anwesenden Personen; dann die Choreografie der Bewegungen, und mit welch gut geölten Übergängen während der wenigen Sekunden, die alles dauert, von einem Bild zum nächsten gewechselt wird; wie die Farben, die Formen, die Musik, die Schreie (mit dem verzögerten Verklingen der Glocken in der plötzlichen Stille) sich verschränken und mit den Gefühlen, dem Schnee, den Fluchten sich verbinden … Das alles war Stevensons Werk; er allein hat die »Teamarbeit« geleistet, der sich dieses Ergebnis verdankt. Tonmeister, Beleuchter, Maskenbildner, Drehbuchautor, Kameramann, Regisseur, Produzent, Cutter. Wobei er darauf achten musste, diese Rollen nicht am Ende in einer zu verschmelzen, denn eine völlige Verschmelzung würde die Szene verkleistern, sie zu einem persönlichen Hirngespinst des Autors machen, sie jenen objektiven Schliff vermissen lassen, in dem seine beste Wirkung besteht. Dabei deckt sich seine Arbeit nicht exakt mit der, die jene Bürokraten der Inszenierung leisten würden, sondern ist ihre Repräsentation in der Literatur. Diese Arbeiten erfahren eine qualitative Veränderung, wenn ein Romancier sie ins Werk setzt, werden das, was der Arbeit vorausgeht, ihre Utopie als freies Spiel der Intelligenz, und bewahren zugleich die praktischen Beschränkungen und Schwierigkeiten der echten Arbeit. Sie sind eine echte Arbeit, weil die imaginären Konstruktionen der gleichen Logik gehorchen, die auch die realen Konstruktionen Realität werden lässt. In dem Maße, wie sich die zur Ausführung der Konstruktionen nötige Geschäftigkeit entfaltet, tritt die unvergleichliche Überlegenheit der Literatur über die anderen Künste zutage, die sie antizipiert und einschließt.

Es stimmt, dass so etwas wie eine unüberwindliche Leere bleibt: Es fehlt der materielle Klang, den die Musik besitzt, auch die Farben der Malerei, die Volumen der Bildhauerei, die bewegten Bilder des Films … Aber der Roman nutzt diesen Mangel auf positive Weise als köstliche und schöpferische Nostalgie des Klangs und des Bildes … und letzten Endes der Wirklichkeit, die das Substrat jeder Repräsentation ist. Als nicht assimilierbarer Rest erhalten geblieben ist im Roman das gesamte System der Künste, ihrer Geschichte, ihrer Archäologie, als Signifikant des Wirklichen unmittelbar vor seiner Entstehung oder Wiederkehr. Und wenn es wiederkehrt, bringt derselbe Impuls es zur Entfaltung, der dazu gedient hatte, es zu verbergen, wie in dem Lacan’schen Paradox: »Das Verdrängte und die Wiederkehr des Verdrängten sind dasselbe«. Die Wirklichkeit ist mit sich identisch, von welcher Seite der Repräsentation man sie auch betrachtet. Und wenn wir uns einverstanden erklären mit Hegels Definition der Wirklichkeit als das, was wir zu denken gezwungen sind, müssten wir auch damit einverstanden sein, dass der Roman das ist, was unser Denken willentlich ausfüllt, als Beweis der Freiheit.

Indem das Kino die Geschehnisse arbeitsteilig behandelt, bleibt es außerhalb des verwunschenen Bezirks der Repräsentation. Die Objektivität ging einen Schritt zu weit und befand sich damit außerhalb der Subjektivität, aber diesen Schritt ging sie mit dem Rücken voran, mit Blick zurück auf das Gebiet, dem sie sich entzogen hatte und das kein anderes ist als das des Romans. Daher auch die Auteur-Theorie, die, obwohl erst spät formuliert, über die gesamte Kinogeschichte hinweg filmpolitisch bestimmend war. Das Gespenst der Schrift blieb den Filmen erhalten und hat sich gegen alle Austreibungsversuche behauptet. Schon in den 1910er Jahren schlug der nordamerikanische Dichter Vachel Lindsay eine Deutung des Kinos als »Hieroglyphensprache« vor, ein Begriff, der in Eisensteins Theorie der Montage zu seiner höchsten Entwicklung fand.

Vachel Lindsay war ein Wanderpoet, der zwischen 1880 und 1930 lebte und sich mit dem Vortragen seiner Gedichte über Wasser hielt, wofür er im Gegenzug kein Geld, sondern Unterkunft und Verpflegung verlangte (da die nicht immer zur Bezahlung reichten, musste er sie mit Putzen oder Be- und Entladearbeiten ergänzen). Mit fünfzig Jahren beging er Selbstmord, indem er eine Flasche Lysol trank. Im Jahr 1915 veröffentlichte er das Buch The Art of the Moving Picture, eine Pionierleistung der Filmtheorie. Kapitel XIII ist das mit den Hieroglyphen. Er vertritt den Standpunkt, dass das Wort in einer Kunst beweglicher Bilder wie dem Film fehl am Platz sei, da die Bilder genügen würden, eine Geschichte zu erzählen. Da es aber nötig sei, mit den Bildern zu schreiben, schlägt er den Gebrauch einer Bildersprache vor: die Hieroglyphen, von denen er eine sehr persönliche Vorstellung hatte. Achthundert, sagt er, würden ausreichen, und er empfiehlt, der Filmemacher solle sie auf Karton zeichnen und ausschneiden, dann in eine Reihenfolge bringen und dementsprechend die Handlung erschaffen. Er gibt Beispiele: Es gibt eine Hieroglyphe, die einen Thron zeigt. Sie kann eine Königin bezeichnen, und diese kann die von ihm bewunderte Mae West sein, in ihrer Eigenschaft als Schönheitskönigin, womit der Regisseur bereits den Star des Films sicher hat. Die nächste: eine Hand. Eine Hand kann eine Tür öffnen oder Gift in eine Tasse Tee träufeln. Es ergeben sich viele Möglichkeiten. Die dritte: eine Ente, die an Arkadien gemahnt. Die vierte: ein Sieb. Die fünfte: der Buchstabe N. (Hier beginnt die Sache Borges’ chinesischem Alphabet zu ähneln.) Wenn die mit dieser Liste gebildete Geschichte nicht überzeugt, braucht man nur die achthundert Kärtchen mischen und neu auslegen.

Wie der ägyptische Schreiber bündelt der Montage-Künstler die Arbeit, die die Realität geschaffen hat, in Diagrammen; aber der Mythos von der Entstehung der Hieroglyphenschrift ist nur eine Episode, die den spannendsten Mythos widerspiegelt, den je eine Zivilisation erträumt hat: den Rückzug von Osiris ins Reich der Toten, wohin er nichts weniger als das Leben, das ganze Leben, mitnimmt. Niemandem ist nach den Ägyptern der vierten Dynastie jemals wieder etwas so Radikales eingefallen. Herodot lässt sich über das Thema nicht aus, weil die Priester ihn, wie er sagt, um Diskretion gebeten hätten. Die diagrammatische Figur, die diesen Mythos erzeugt, ein Terminus, der in sein Gegenteil migriert und das Ganze, das ihn einschließt, mitnimmt, ist die Repräsentation der Schrift oder der Sprache. Der zerstückelte Osiris wird von Isis in einer montageähnlichen Operation wieder zusammengefügt, aber schon vorher nimmt er mit seinem Rückzug ins Nichts unter Mitnahme des Ganzen die sprachliche Repräsentation vorweg, und nicht nur die der benennenden Rede, sondern die der Konstruktion mit ihrer Dreidimensionalität, ihren Lichtern und Schatten, Farben, Klängen, der Hierophanie des wirklichen Lebens. Osiris’ Hinscheiden könnte durchaus als Ursprungsmythos des Romans dienen.

Vielleicht hatte Lezama Lima das geahnt, als er in den Pyramiden den Ausgangspunkt für die »kleine Bilderfibel«