7,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 15,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 15,99 €

Mehr erfahren.

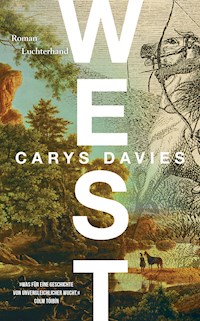

- Herausgeber: Luchterhand Literaturverlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Best Book of the Year: The Sunday Times. The Guardian.

»WEST lässt uns eintauchen in den Mythos des amerikanischen Westens und erzählt von der Hingabe und Verletzlichkeit des Menschen.« San Francisco Chronicle »Dieses Buch geht einem nicht mehr aus dem Kopf.« Claire Messud

Pennsylvania, im Jahr 1815: Der einfache, gutherzige Maultierzüchter Cy Bellman findet keine Ruhe mehr, seit er in der Zeitung von einer unglaublichen Entdeckung gelesen hat. Um seinem Traum nachzujagen, bringt er das größte Opfer und lässt seine 10-jährige Tochter Bess in der Obhut ihrer ruppigen Tante zurück. Während Bess auf sich allein gestellt zur Frau wird, erlebt Bellman im tiefen Westen ein Abenteuer, das sich völlig anders entwickelt als erwartet. Carys Davies hat eine »eine traurig schöne Geschichte« (The Times) geschrieben über die tiefe Sehnsucht, alles hinter sich zu lassen und seinem Leben einen neuen Sinn zu geben.

- »Eine Geschichte von unvergleichlicher Wucht.« (Colm Tóibín)

- Best Book of the Year: The Sunday Times. The Guardian.

- »WEST lässt uns eintauchen in den Mythos des amerikanischen Westens und erzählt von der Hingabe und Verletzlichkeit des Menschen.« (San Francisco Chronicle)

- »Dieses Buch geht einem nicht mehr aus dem Kopf.« (Claire Messud)

- »Ein literarisches Kleinod.« (The Toronto Star)

- Gewinnerin des Frank O'Connor Short Story Awards.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 202

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Zum Buch

Pennsylvania, im Jahr 1815: Der einfache, gutherzige Maultierzüchter Cy Bellman findet keine Ruhe mehr, seit er in der Zeitung von einer unglaublichen Entdeckung gelesen hat. Um seinem Traum nachzujagen, bringt er das größte Opfer und lässt seine 12-jährige Tochter Bess in der Obhut ihrer ruppigen Tante zurück. Während Bess auf sich allein gestellt zur Frau wird, erlebt Bellman im tiefen Westen ein Abenteuer, das sich völlig anders entwickelt als erwartet.

»Eine traurig schöne Geschichte« (The Times) über die tiefe Sehnsucht, alles hinter sich zu lassen und seinem Leben einen neuen Sinn zu geben.

»WEST lässt uns eintauchen in den Mythos des amerikanischen Westens und erzählt von der Hingabe und Verletzlichkeit des Menschen.« San Francisco Chronicle

»Umwerfend.« The Guardian

»Ein Kleinod.« The Toronto Star

»Dieses Buch geht einem nicht mehr aus dem Kopf.« Claire Messud

Zur Autorin

CARYS DAVIES wurde 2015 für ihren Short-Story Band »The Redemption of Galen Pike« mit dem Frank O’Connor International Short Story Award ausgezeichnet. Sie wurde in Wales geboren und wuchs in den Midlands auf. Nach einer elfjährigen Zwischenstation in New York und Chicago lebt sie jetzt in Lancaster, im Nordwesten Englands.

Carys Davies

WEST

Roman

Deutsch von Eva Bonné

Luchterhand

Für C, G, B & A

Wie es aussah, würde er zwei Gewehre, ein Beil, ein Messer, die eingerollte Decke, die große Blechkiste, verschiedene Taschen und zusammengeschnürte Bündel mitnehmen. Die Sachen ihrer Mutter steckten wohl in einem der Bündel.

»Wie weit musst du reiten?«

»Kommt drauf an.«

»Darauf, wo sie sind?«

»Ja.«

»Tausend Meilen? Mehr als tausend Meilen?«

»Ja, Bess, wahrscheinlich mehr als tausend Meilen.«

Bellmans Tochter zupfte einen losen Faden von der Decke, die bis zu diesem Morgen auf seinem Bett gelegen hatte. Sie sah zu ihm auf. »Und dann dieselbe Strecke wieder zurück?«

»Ja, dieselbe Strecke.«

Sie schwieg kurz und wirkte dabei sehr ernst und andächtig. Offenbar versuchte sie, sich eine so weite Reise vorzustellen. »Das ist weit.«

»Ja.«

»Aber es lohnt sich, wenn du sie findest.«

»Ich glaube schon, Bess.«

Er sah, wie ihr Blick über die Taschen und Bündel und die Blechkiste wanderte, und fragte sich, ob sie an Elsies Sachen dachte. Eigentlich hatte er nicht gewollt, dass sie ihm beim Packen zuschaute.

Mit der Stiefelspitze zog sie einen Kreis in den Matsch. »Und wie lange bleibst du weg? Einen Monat? Länger als einen Monat?«

Bellman schüttelte den Kopf und nahm ihre Hand. »Oh, Bess. Ja, länger als einen Monat. Mindestens ein Jahr, vielleicht auch zwei.«

Bess nickte. Ihre Augen brannten. Das war viel länger, als sie erwartet hatte.

»In zwei Jahren bin ich zwölf.«

»Ja, dann bist du zwölf.« Er hob sie hoch und küsste sie zum Abschied auf die Stirn, und kurz darauf saß er auf seinem Pferd, in seinem braunen Wollmantel und mit dem schwarzen Zylinder auf dem Kopf, und dann ritt er auf dem steinigen Weg davon, der vom Haus weg nach Westen führte.

»Schau dir gut an, wie er sich davonmacht, dein Vater«, sagte Tante Julie. Sie stand auf der Veranda und sprach mit so lauter Stimme, als gäbe es etwas öffentlich bekannt zu geben.

»Sieh ihn dir genau an, Bess, diesen einfältigen Menschen, meinen Bruder John Cyrus Bellman. Einen größeren Dummkopf wirst du nie wieder zu Gesicht kriegen. Wenn man mich fragt, zählt er ab heute zu den Verlorenen und Verrückten. Erwarte nicht, ihn jemals wiederzusehen, und wink ihm bloß nicht hinterher, sonst glaubt er am Ende noch, du wolltest ihm deine besten Wünsche mit auf die Reise geben. Und jetzt komm ins Haus, mein Kind, mach die Tür hinter dir zu und vergiss ihn.«

Bess blieb noch lange draußen stehen. Sie ignorierte ihre Tante und blickte ihrem Vater nach.

In ihren Augen sah er kein bisschen wie ein Dummkopf aus.

In ihren Augen war er heldenhaft, tapfer und entschlossen. Er war klug, romantisch und abenteuerlustig. Er war ein Mann mit einer Mission, was ihn von anderen Leuten unterschied, und während er fort war, würde sie ihn genau so in Erinnerung behalten: Er dort oben auf seinem Pferd, hinter sich die Bündel und Taschen und seine Waffen. Er in seinem langen Mantel und mit dem Zylinder auf dem Kopf, wie er nach Westen ritt.

Sie zweifelte kein bisschen daran, dass sie ihn wiedersehen würde.

John Cyrus Bellman war ein hochgewachsener, breitschultriger, rothaariger Mann von fünfunddreißig Jahren. Er hatte große Hände und Füße, einen dichten rotbraunen Vollbart, und er verdiente sein Geld mit der Maultierzucht.

Er war einigermaßen gebildet.

Er konnte schreiben, wobei seine Rechtschreibung nicht die beste war. Er las langsam, aber flüssig, und hatte Bess das Lesen beigebracht.

Er kannte sich halbwegs mit den Sternbildern aus, was hilfreich sein würde, wenn er sich draußen in der Welt orientieren wollte. Und für den Fall, dass sein Wissen sich als lückenhaft erwies, hatte er vor Kurzem einen kleinen, aber hoffentlich zuverlässigen Kompass angeschafft. Vor seiner Abreise hatte er Bess das glatte, pflaumenförmige Instrument in dem lackierten Ebenholzetui gezeigt. Wenn die Zeit gekommen war, sagte er zu Bess, werde ihm die zitternde blaue Nadel den Heimweg weisen.

Eine Woche zuvor war er zu seiner Schwester Julie hinausgeritten. Er hatte auf ihrem geschrubbten Küchenboden gestanden, war von einem Bein aufs andere getreten, während sie am Tisch saß und ein Huhn rupfte.

»Julie, ich muss fort«, hatte er so laut und deutlich gesagt, wie seine Stimme es zuließ. »Es wäre schön, wenn du dich eine Weile um Bess kümmern könntest.«

Julie schwieg, während Bellman in seinen Mantel griff, den zusammengefalteten Zeitungsausschnitt aus der Brusttasche seines Hemds zog, feierlich glattstrich und vorlas. Er erklärte seiner Schwester, was er vorhatte.

Julie starrte ihn wortlos an, drehte das Huhn auf den Rücken und rupfte weiter, als wäre es das Vernünftigste, so zu tun, als hätte ihr großer, rothaariger Bruder gar nichts gesagt.

Bellman erklärte, er wolle in einem Jahr wieder zurück sein.

»In einem Jahr?«

Julies Stimme klang gepresst und hoch, als hätte sie etwas verschluckt und müsste nun gegen das Ersticken ankämpfen.

Bellman blickte auf seine Stiefel. »Nun ja, vielleicht ein bisschen länger. Höchstens zwei Jahre. Aber du und Bess habt das Haus und das Vieh, und ich werde die Uhr und Elsies goldenen Ring dalassen, nur für den Fall, dass ihr in Not geratet. Elmer würde euch bestimmt bei den schwereren Arbeiten helfen, du brauchst ihm nur hin und wieder einen Kaffee und eine warme Mahlzeit zu geben.« Bellman atmete durch. »Julie, bitte. Hilf mir. Die Strecke ist weit, der Ritt wird lang und beschwerlich sein.«

Julie nahm sich das nächste Huhn vor.

Zwischen ihnen ging ein Schneesturm aus weißen und kupferroten Federn nieder. Bellman musste niesen, Julie schwieg.

»Bitte, Julie. Ich flehe dich an.«

»Nein.«

Sie sagte, sein Plan sei verrückt.

Er solle die Zeit mit etwas Sinnvollem verbringen, er solle in die Kirche gehen oder sich eine neue Frau suchen.

Bellman bedankte sich und sagte, er habe an beidem kein Interesse.

Am Abend vor seiner Abreise saß Bellman in seinem kleinen, selbst gebauten Haus an dem quadratischen Kiefernholztisch und trank Kaffee mit seinem Nachbarn Elmer Jackson, der ihm gelegentlich auf der Farm zur Hand ging.

Um zehn Uhr kam Julie mit ihrer Bibel und ihrem Regenschirm herein, außerdem mit der kleinen schwarzen Reisetasche, die Bellman und seine Frau Elsie einst auf der Überfahrt über den Atlantik begleitet hatte, den ganzen Weg von England nach Amerika.

Bellman hatte noch nicht fertig gepackt, trug aber schon den langen Wollmantel und die Ledertasche, die an einem langen Schnallengurt vor seiner Brust hing. Neben seinen großen, gefalteten Händen stand ein neuer Zylinder auf dem Tisch.

»Danke, dass du gekommen bist, Julie«, sagte er. »Ich bin dir wirklich sehr dankbar.«

Julie rümpfte die Nase. »Wie ich sehe, hast du deine Meinung nicht geändert.«

»Nein, Julie.«

»Und wo ist das zukünftige Waisenkind?«

Bess, sagte Bellman, liege in der Ecke hinter dem Vorhang in ihrem Bett und schlafe.

Er fragte Julie, ob sie einen Kaffee wolle, und sie sagte, sie könne einen Becher vertragen.

»Gerade habe ich Elmer von der Route erzählt, die ich nehmen werde.«

Julie sagte, seine Route interessiere sie nicht. Sie frage sich, warum Männer ständig darüber reden müssen, auf welchem Weg man am besten von A nach B kommt. Sie lehnte den Regenschirm an die Wand, legte die Bibel auf den Tisch, setzte sich vor ihren Kaffeebecher, holte einen Strumpf aus der Reisetasche und machte sich daran, ihn zu stopfen.

Bellman beugte sich zu seinem Nachbarn hinüber.

»Weißt du, Elmer, ich habe mir die Landkarten angesehen. Es gibt nicht gerade viele, aber ein paar schon. Drüben in der Bücherei in Lewistown haben sie eine ganz alte von einem gewissen Nicholas King, und eine nicht ganz so alte, die ein Mr David Thompson von der Britischen North West Company gezeichnet hat. Leider sind beide voller Lücken und weißer Stellen und Fragezeichen. Am besten halte ich mich also an den Reisebericht der beiden berühmten Captains, die unser alter Präsident auf Expedition geschickt hat. Ihre Karten sind voller Zeichnungen und eingestrichelter Routen, die den besten Weg durch das Gewirr der Flüsse im Westen zeigen, und sogar über die Stony Mountains und bis an den Pazifik, falls ich so weit reiten muss.«

Elmer Jackson rülpste leise. Er hob den Kopf und sah John aus wässrigen, blutunterlaufenen Augen an. »Welche Expedition? Was für berühmte Captains?«

»Elmer, ich bitte dich! Captain Lewis und Captain Clark mit ihrer großen Mannschaft aus Jägern und Kundschaftern. Sie sind einmal bis an den Pazifik geritten und zurück, weil der alte Präsident es ihnen befohlen hatte. Kannst du dich nicht erinnern?«

Elmer Jackson zuckte die Achseln und sagte, vielleicht, er wisse es nicht mehr genau.

»Es ist aber so gewesen, Elmer. Siebentausend Meilen, zweieinhalb Jahre, hin und zurück. Ich glaube, ich sollte mich am besten an ihre Route halten und dann hier und dort davon abweichen, um die Gegenden zu erkunden, in denen sie nicht gewesen sind. Da finde ich hoffentlich, wonach ich suche.«

»Von der Route abweichen?«

Julie schnalzte missbilligend mit der Zunge, Jackson rülpste abermals. Bellman rieb sich die großen Hände. Sein Gesicht war rosig vor Aufregung und Vorfreude. Er nahm ein Gurkenglas aus dem Regal über Jacksons Kopf.

»Elmer, stell dir vor, das Gurkenglas wäre mein Haus, hier in Pennsylvania.«

Er stellte das Glas an die rechte Tischkante. »Und hier – wenn ich bitte kurz deinen Kaffeebecher haben dürfte – ist St. Louis.«

Er stellte Jacksons Becher links neben das Gurkenglas.

»Und von hier« – er tippte auf das Glas – »bis nach St. Louis« – er tippte an den Becher – »sind es ungefähr achthundert Meilen.«

Elmer Jackson nickte.

»Und ganz da hinten« – Jacksons trüber Blick folgte Bellmans Hand, die den neuen Zylinder an die linke Tischkante schob – »sind die Stony Mountains, auch Rocky Mountains genannt. Ich reite also nach St. Louis, wo ich den Mississippi überqueren werde, und von dort aus« – seine Finger wanderten in einem geschlängelten Bogen über die weite, leere Tischplatte auf den Zylinder zu – »folge ich einfach dem Missouri River bis zu den Bergen, so wie es die beiden Captains damals gemacht haben.«

Elmer Jackson sagte, dass ihm der Missouri im Vergleich zu den achthundert Meilen zwischen Gurkenglas und Kaffeebecher doch eher lang erscheine.

»O ja, Elmer, das ist er auch. Sehr lang. Wahrscheinlich zweitausend Meilen. Nur, dass die Strecke für mich noch weiter ist, weil ich, wie gesagt, von der Route abweichen werde. Jawohl. Ich werde hier und da einen Umweg machen, um mir die großen, unbewohnten Gebiete anzusehen, die die Captains ausgelassen haben.«

Jackson, dessen vierzigjähriges Leben eine langsame, mäandernde und teilweise kreisförmige Reise mit Zwischenstopps in Gießereien, Getreidemühlen und Brauereien sowie einem kurzen Abstecher bei der Armee gewesen war, stieß einen lang gezogenen Pfiff aus. Niemals, sagte er, hätte er Bellman für einen solchen Abenteurer gehalten. »Und hinter dem Zylinder?«

»Hinter dem Zylinder, Elmer, geht es abwärts bis an den Pazifik, aber so weit muss ich hoffentlich nicht. Wenn meine Suche nicht schon hier am Fluss erfolgreich ist, dann vielleicht hier, vor den Bergen« – seine großen Hände legten sich auf die offene Ebene der Tischplatte –, »irgendwo in diesem weiten, unerforschten Hinterland. Dort könnten sie sein.«

Elmer Jackson kratzte sich am Bauch, bediente sich noch einmal an Bellmans Kaffee und sagte, ihm falle kein einziger Grund ein, aus dem er seinen Hintern über den halben gottverdammten Erdball bewegen würde.

Julie bat Elmer, doch bitte nicht zu fluchen, danke vielmals.

Sie sagte: »Vermutlich hast du noch keinen Gedanken daran verschwendet, Cy, dass es dort Wilde gibt.«

Die Wilden würden ihn doch sicherlich angreifen, wenn sie seinen leuchtend roten Schopf und seine riesige, fremde Gestalt in der Steppe entdeckten.

Das will ich nicht hoffen, sagte Bellman.

Er fügte hinzu, er habe gelesen, dass die Indianer in diesen Gebieten recht friedfertig seien, wenn man nur genug nützliche Gegenstände oder etwas Plunder bei sich trug, und er persönlich habe vor, eine ganze Menge davon mitzunehmen.

Jackson zog eine buschige Augenbraue hoch und sagte, er habe in seinem Leben schon genug Indianer gesehen, und um nichts in der Welt würde er sich so einen Spießrutenlauf antun, durch ein Gebiet voller halb nackter Leute mit bunt bemalten Gesichtern.

Bellman nickte. Freundlich lächelnd berührte er den Griff seines Messers und den Lauf des Gewehrs, das aufrecht an der Tischkante lehnte.

»Mir wird schon nichts zustoßen, Elmer, keine Sorge.«

Julie presste die Lippen aufeinander, schüttelte den Strumpf aus und sagte, sie verstehe nicht, warum ein Mensch sich dreitausend Meilen weit von seinem Zuhause, seiner Gemeinde und seiner mutterlosen Tochter entfernen müsse. »Cy, kein guter Vater würde sein Kind für solch eine Dummheit im Stich lassen.«

Elmer Jackson gluckste. Anscheinend fand er den Schlagabtausch zwischen den Geschwistern sehr unterhaltsam.

Bellman seufzte. »Ach, Julie …«

»Sag nicht Ach, Julie zu mir, Cyrus.«

Bellman seufzte wieder. Er sah ratlos aus. »Ich will sie mit eigenen Augen sehen. Mehr kann ich nicht dazu sagen. Ich kann einfach nicht anders. Ich weiß nicht, was ich sonst noch sagen soll.«

»Du könntest sagen, dass du hierbleibst.«

Bellman schob seiner Schwester seine prankenähnliche Hand entgegen. Leise und beinahe ehrfürchtig, wie in kindlichem Staunen, sagte er: »Julie, falls sie irgendwo da draußen sind, werde ich derjenige sein, der mit der Neuigkeit zurückkommt. Wäre das nicht großartig?«

Julie lachte auf. »Es wäre großartig, wenn du mir und Bess mehr hinterlassen würdest als eine alte Uhr, einen Goldring und eine Weide voller jämmerlicher Tiere. Ein einziger uralter Hengst und drei klapprige Stuten, ein paar Esel, ein paar Maultiere und ein launischer Maulesel.«

Elmer Jackson trank seinen Kaffee aus und erhob sich grinsend. Er rieb sich den Bauch, streckte sich und erklärte, er müsse nun ins Bett. Auf dem Weg hinaus schlug er Bellman auf die Schulter, und zu Julie sagte er, falls sie Hilfe mit den Tieren benötige, brauche sie nur zu rufen.

Als der Morgen graute, kniete Bellman auf der schrägen, zusammengestückelten Veranda und ordnete seine Bündel und Taschen.

Warum er, fragte Bess, die Bluse ihrer Mutter mitnehme?

Bellman hielt Elsies rosa-weiß gestreifte Bluse in seinen Händen und überlegte noch, in welche Tasche er sie packen könnte.

»Aus demselben Grund, aus dem ich ihren Fingerhut und ihre Stricknadeln mitnehme.«

»Warum?«

Bellman zögerte. Er betrachtete seine Hände. »Weil sie sie nicht mehr braucht. Ich schon.«

Dann erzählte er Bess von den Indianern. Dass er gehört habe, wie sehr sie sich, die Männer genauso wie die Frauen, über hübsche Kleider und nützliche Gegenstände freuten. Sicher werde einem von ihnen die Bluse der Mutter gut gefallen, einem anderen könnten die langen stählernen Nadeln oder der Fingerhut aus Kupfer von Nutzen sein. Im Gegenzug werde er alle möglichen Geschenke erhalten, auf die er während der Reise angewiesen sei.

»Was für Geschenke?«

Bellman zuckte die Achseln. »Essen. Vielleicht sogar ein Pferd, falls ich ein neues brauche. Informationen darüber, wie man in der Wildnis zurechtkommt und welcher Weg der beste ist.«

Bess sah ihn ernst an und nickte. »Vielleicht können sie dir sagen, wo du suchen musst?«

»Genau.«

Er zeigte ihr eine Blechkiste mit Krimskrams, die er ebenfalls mitnehmen würde. Bess schaute hinein, sie war voller Knöpfe, Perlen und Glöckchen, es gab ein paar Angelhaken, etwas Tabak, bunte Bänder, Kupferdraht, ein paar Taschentücher, einige Lagen Stoff und ein paar kleine Spiegelscherben.

Bess sagte, sie hoffe, dass die Indianer daran Gefallen fänden, und Bellman sagte, das hoffe er auch.

Er versprach, ihr zu schreiben und die Briefe bei jeder passenden Gelegenheit einem Händler oder einem Reisenden zu übergeben, der sie nach Osten mitnehmen und in St. Louis oder St. Charles aufgeben werde.

»Sieh mal, ich habe mir sogar einen kleinen Behälter mit Tinte unter den Mantelkragen gesteckt. Ich muss nicht einmal eine Pause einlegen, um dir zu schreiben – ich schreibe dir einfach vom Sattel aus, während ich reite.«

Die Sache hatte Funken in ihm geschlagen.

Einen halben Tag lang hatte er reglos dagesessen.

Er hatte den Artikel ein Dutzend Mal gelesen.

Als Bess von draußen hereinkam und reden und spielen wollte, hatte er ihr gesagt, sie solle wieder gehen, er habe zu tun.

Als es dunkel wurde, zündete er die Lampe an und las den Artikel noch einmal. Er holte ein Messer, schnitt ihn aus der Zeitung, faltete das Papier zweimal und schob es in die Brusttasche seines Hemds, an sein Herz. Zu atmen fühlte sich plötzlich anders an. Er konnte nicht mehr still sitzen. Er tigerte durchs Haus, holte alle halbe Stunde das gefaltete Blatt aus der Hemdtasche, strich es auf dem Tisch glatt und las es noch einmal. Es enthielt keine Illustrationen, aber er stellte sich das Ganze als eine Art Kirchenruine vor oder ein versteinertes Schiffswrack – monströse Knochen und ungeheuerliche Stoßzähne, die halb versunken im salzigen Schlamm von Kentucky lagen. Zähne so groß wie Kürbisse, meterbreite Schulterblätter und ein Gebiss, das aus einem mannshohen Kopf stammen musste. Ein unbekanntes Wesen, ein animal incognitum. Die Leute staunten und stocherten in den Knochen herum und fragten sich, was dem Tier wohl zugestoßen war. Ob solche Ungeheuer bis heute lebten, auf unerforschtem Territorium, im Westen des Kontinents.

Allein bei der Vorstellung war ihm schwindlig geworden.

Monatelang konnte er an nichts anderes mehr denken. Wenn Bess ihn fragte, ob er eine Partie Dame spielen oder auf die Weide gehen und das neue Fohlen mit der weißen Blesse streicheln wolle, sagte er Nein. Wochenlang verließ er kaum noch das Bett. Falls er doch einmal aufstand und sich hinausschleppte, versorgte er Hof und Tiere nur notdürftig. Als die neuen Maultiere und Maulesel zur Welt gekommen waren, fuhr er in die Stadt und verkaufte sie. Als ein Wintersturm das halbe Dach abdeckte, reparierte er den Schaden. Er kochte, manchmal putzte er, und er sorgte dafür, dass Bess immer ein Paar Schuhe hatte, aber er schwieg die ganze Zeit, hatte glasige Augen und hielt das Kind auf Abstand. Die gigantischen Ungeheuer zogen durch seine Gedanken wie dicke Wolken über den Himmel. Wenn er hinter dem Haus stand und den Kopf in den Nacken legte, sah er Tiergestalten. Wenn er die Augen schloss, bewegten sie sich im Dunkeln weiter, langsam und lautlos, wie unter Wasser – sie stampften, schwebten, entstanden in immer neuer Form vor seinem geistigen Auge und verschwanden wieder in der Finsternis, wo er sie nicht mehr erreichen konnte. Zurück blieb nur eine Ahnung, sie könnten noch am Leben sein und dort draußen umherstreifen, im Westen, jenseits der Vereinigten Staaten, in einer Wildnis aus Flüssen, Bäumen, Steppen und Bergen, und wem es gelang, die Strecke zu bewältigen und sie zu finden, der würde sie mit eigenen Augen sehen.

Er konnte seine prickelnde Ahnung, dass die riesigen Wesen für ihn und sein Leben irgendwie von Bedeutung wären, nicht in Worte fassen; da war nur noch dieses Kribbeln, das an Übelkeit grenzte, und die Gewissheit, dass er nicht bleiben konnte, wo er jetzt war.

Noch bevor der Sommer zu Ende ging, stand er wieder im Haus seiner Schwester.

»Ich kann dir nur eins sagen, Julie, für mich sind sie real. Ich will auf dieser Welt nur noch das eine, ich will nach Westen reiten und sie finden.«

Von Lewistown aus ritt Bellman durch kleinere Orte und durch Siedlungen am Rand des Weges, der ihn, obwohl er über lange Strecken uneben und löchrig war, langsam und stetig nach Westen führte. Wo es sich ergab, kaufte er sich ein Bett für die Nacht, eine Mahlzeit und manchmal ein Bad, doch meistens angelte und jagte er, sammelte Früchte und schlief unter freiem Himmel. Im steilen Auf und Ab der Alleghenies bemühte er den Kompass und die Sonne, und obwohl er sich regelmäßig auf weglose Hänge verirrte oder auf Räderspuren, die ins nächste Wäldchen führten und nicht weiter, erreichte er irgendwann den Mississippi. Mit der Fähre – einem schmalen, Piroge genannten Kanu – setzte er vom östlichen ans westliche Ufer über. Pferd und Ausrüstung wurden in zwei aneinandergebundenen Pirogen mit quer darübergelegtem Brett transportiert. Das Konstrukt rumste zwei Mal gegen den Steg und hielt dann still.

Bellman bekam ein wenig Angst.

Seinen alten braunen Filzhut hatte er aus einem einzigen Grund gegen den schwarzen Zylinder von Carter’s in Lewistown eingetauscht: Er wollte die Eingeborenen beeindrucken, die jenseits der Landesgrenzen lebten. Er hoffte, mit dem neuen Hut vielleicht nicht gerade wie ein König oder eine Art Gott auszusehen, aber vielleicht wie ein mächtiger Mann, mit dem man sich besser nicht anlegen sollte.

Die Monate verstrichen, er ritt neben dem Missouri River nach Nordwesten und begegnete den unterschiedlichsten Indianergruppen, handelte mit ihnen und bekam niemals Ärger, und da dachte er bei sich, dass er mit dem Zylinder eine gute Wahl getroffen hatte und dass der Hut wie ein schützender Talisman wirkte.

In St. Louis hatte er einen halben Tag pausiert und zwei Kessel gekauft, einen zum Eigengebrauch und einen zum Tauschen, dazu noch mehr Taschentücher, Stoffe, Schnallen und Perlen, mit denen er ebenfalls handeln konnte, und wann immer er danach einer Gruppe begegnete, tauschte er seinen Kleinkram gegen Essbares ein. Nach jedem erfolgreichen Geschäft zeichnete er die großen Ungeheuer in den Staub, genau so, wie er sie sich vorstellte, dazu zeigte er auf die Wipfel der nächsten Kiefern, Fichten oder Schwarzpappeln – was immer gerade in der Nähe wuchs –, damit die Indianer sich eine Vorstellung von der Größe der Tiere machen konnten; aber ihre Mienen vermittelten ihm jedes Mal, dass sie ein solches Wesen nie gesehen hatten.

Bellman nickte. Er hatte schon damit gerechnet; er war noch nicht weit genug geritten; er würde tiefer in unerforschtes Gebiet eindringen müssen.

Er kam langsam voran und entfernte sich nie so weit vom Fluss, dass er die Orientierung verlor, aber weit genug, um abgelegenes Dickicht und Wälder zu durchforsten, den Blick über ausgedehnte Ebenen schweifen zu lassen oder dem Lauf eines kleineren Baches oder Flusses zu folgen.

Manchmal, wenn er auf einen besonders dichten Wald stieß, band er das Pferd an und schaute sich einen Tag lang zu Fuß um. Er kletterte über Felsen und durchquerte Schluchten, kämpfte sich durch Matsch und Wasser und kehrte am Abend erschöpft zurück.

Alle paar Tage ritt er wieder zum Fluss. Er hoffte auf eines der Bateaux oder Mackinaws, in denen die Händler langsam stromaufwärts reisten, und ein paarmal hatte er Glück und wurde mitgenommen.

Bellman hielt Wort und schrieb Bess vom Sattel aus. Die Feder tauchte er in ein kleines Metallgefäß mit Tinte, das unter seinem Mantelkragen steckte. Wenn er eine Mitfahrt ergattern konnte, schrieb er auch an Bord der niedrigen, flachen Boote, oder er schrieb abends am Lagerfeuer, kurz bevor er sich in seinen langen braunen Mantel und die Decke einwickelte, sich den Zylinder über die Augen zog und einschlief.

Auf den ersten zwölfhundert Meilen schrieb er seiner Tochter an die dreißig Briefe und legte sie päckchenweise in die Hände von Leuten, die in die Gegenrichtung unterwegs waren: ein Soldat; ein spanischer Mönch; ein holländischer Landvermesser mit seiner Frau; der Kapitän eines Mackinaw, der stromabwärts fuhr.

Die Wochen verstrichen, er schoss Regenpfeifer und Enten und Eichhörnchen und Wachteln.

Er angelte und sammelte Früchte und aß recht gut.

Er war hoffnungsvoll und guter Laune, und manchmal konnte er sich nicht zurückhalten und rief über das Wasser oder in die Bäume: »Wie großartig! Wie wunderbar!«

Dann kam der Winter, und der war schlimmer, als Bellman es für möglich gehalten hatte.

Der Fluss fror auf langen Strecken zu. Bellman wartete und hoffte, eines der niedrigen, flachen Boote zu entdecken, die das Eis mit Pfählen brachen, aber da kam keins.