4,99 €

Mehr erfahren.

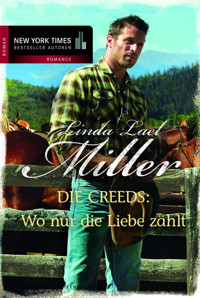

- Herausgeber: beHEARTBEAT

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Die McKenna-Brüder - Historical Romance

- Sprache: Deutsch

Die Wildnis Neuseelands ist kein Ort für eine unschuldige junge Frau auf der Flucht vor einer arrangierten Ehe ...

Neuseeland, 1888. Jedes Mittel ist Bliss Stafford recht, wenn sie dadurch der Zwangsheirat mit einem wollüstigen alten Mann entgehen kann. Und so behauptet sie ungerührt, dass Jamie McKenna sie verführt habe. Daraufhin zwingt ihr Vater den irischstämmigen Rancher, Bliss zu heiraten. Doch auch wenn Jamie brennendes Verlangen nach Bliss verspürt - er lässt sich nicht gerne seine Pläne durchkreuzen. Also kämpft Bliss, um auch sein Herz für sich zu gewinnen. Aber für eine gemeinsame Zukunft muss sie erst die Geheimnisse aus Jamies Vergangenheit lüften ...

Weitere historische Liebesroman-Reihen von Linda Lael Miller bei beHEARTBEAT:

Die McKettrick-Cowboys-Trilogie. Die Corbin-Saga. Springwater - Im Westen wartet die Liebe. Die Orphan-Train-Trilogie um die Chalmers-Schwestern.

eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 403

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Inhalt

Cover

Weitere Titel der Autorin bei beHEARTBEAT:

Über dieses Buch

Über die Autorin

Titel

Impressum

Prolog

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Weitere Titel der Autorin bei beHEARTBEAT:

Die McKenna-Brüder

Band 1: Wie der Glanz des silbernen Mondes

Die McKettrick-Saga

Band 1: Frei wie der Wind

Band 2: Weit wie der Himmel

Band 3: Wild wie ein Mustang

Die Corbin-Saga

Band 1: Paradies der Liebe

Band 2: Zauber der Herzen

Band 3: Lächeln des Glücks

Band 4: Weg der Hoffnung

Springwater – Im Westen wartet die Liebe

Band 1: Wo das Glück dich erwählt

Band 2: Wo Träume dich verführen

Band 3: Wo Küsse dich bedecken

Band 4: Wo Hoffnung dich wärmt

Die Orphan-Train-Trilogie

Band 1: Die Chalmers-Schwestern: Lily und der Major

Band 2: Die Chalmers-Schwestern: Emma und der Rebell

Band 3: Die Chalmers-Schwestern: Caroline und der Bandit

Über dieses Buch

Die Wildnis Neuseelands ist kein Ort für eine unschuldige junge Frau auf der Flucht vor einer arrangierten Ehe …

Neuseeland, 1888. Jedes Mittel ist Bliss Stafford recht, wenn sie dadurch der Zwangsheirat mit einem wollüstigen alten Mann entgehen kann. Und so behauptet sie ungerührt, dass Jamie McKenna sie verführt habe. Daraufhin zwingt ihr Vater den irischstämmigen Rancher, Bliss zu heiraten. Doch auch wenn Jamie brennendes Verlangen nach Bliss verspürt – er lässt sich nicht gerne seine Pläne durchkreuzen. Also kämpft Bliss, um auch sein Herz für sich zu gewinnen. Aber für eine gemeinsame Zukunft muss sie erst die Geheimnisse aus Jamies Vergangenheit lüften …

Über die Autorin

Linda Lael Miller wurde in Spokane, Washington geboren und begann im Alter von zehn Jahren zu schreiben. Seit Erscheinen ihres ersten Romans 1983 hat die New York Times- und USA Today-Bestsellerautorin über 100 zeitgenössische und historische Liebesromane veröffentlicht und dafür mehrere internationale Auszeichnungen wie den Romantic Times Award erhalten. Linda Lael Miller lebt nach Stationen in Italien, England und Arizona wieder in ihrer Heimat im Westen der USA, dem bevorzugten Schauplatz ihrer Romane. Neben ihrem Engagement für den Wilden Westen und Tierschutz betreibt sie eine Stiftung zur Förderung von Frauenbildung.

Mehr Informationen über die Autorin und ihre Bücher unter http://www.lindalaelmiller.com/.

Linda Lael Miller

Wie das helle Feuer der Sterne

Aus dem amerikanischen Englisch von Katharina Braun

beHEARTBEAT

Digitale Erstausgabe

»be« – Das eBook-Imprint der Bastei Lübbe AG

Für die Originalausgabe:

Copyright © 1989 by Linda Lael Miller

Titel der amerikanischen Originalausgabe: »Angelfire«

All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form.

This edition published by arrangement with the original publisher, Pocket Books, a division of Simon & Schuster, Inc., New York.

Für diese Ausgabe:

Copyright © 1992/2019 by Bastei Lübbe AG, Köln

Lektorat: Katharina Woicke

Covergestaltung: Guter Punkt, München | www.guter-punkt.de unter Verwendung von Motiven © Alan Poulson Photography/shutterstock; jandrielombard/Getty Images (Abo)

eBook-Erstellung: 3w+p GmbH, Rimpar

ISBN 978-3-7325-7899-3

www.be-ebooks.de

www.lesejury.de

Prolog

In der Nähe von Brisbane, Australien – Dezember 1872

Die harte Rinde des Akazienbaumes scheuerte an Jamie McKennas Handgelenken, die Mittagssonne verbrannte seinen nackten Rücken. Er hatte die Stirn gegen den Stamm gelehnt, an dem er festgebunden war, und kämpfte mit geschlossenen Augen gegen die Panik an, die ihn zu überwältigen drohte. Und wartete. Das war das Allerschlimmste – das Warten.

»Jamie?«, erklang eine weibliche Stimme hinter ihm. »Ich habe dir Wasser gebracht.«

Jamie öffnete die Augen, um sein Kinn erschien ein harter Zug. »Du hättest nicht kommen sollen«, flüsterte er heiser. Jedes Wort schmerzte in seiner trockenen Kehle.

Peony trat neben ihn und schaute ihn mit ihren grünen Augen traurig an. »Ich habe ein Messer«, wisperte sie. »Wenn ich das Seil durchschneide, könnten wir fliehen – wir beide, Jamie!«

Angesichts dessen, was ihn erwartete, war es eine verlockende Idee, aber Jamie wusste auch, dass der Alte sie finden würde, wenn sie versuchen sollten zu fliehen ... Die Strafe für eine solche offene Rebellion würde noch schlimmer sein und diesmal auch Peony treffen.

»Nein«, sagte er.

Mit Tränen in den Augen öffnete Peony eine Feldflasche und hielt sie an Jamies aufgesprungene Lippen. Sie war eine schöne Frau mit smaragdgrünen Augen und goldblondem Haar. Sie war fünfundzwanzig und somit acht Jahre älter als Jamie, und sie gehörte zu Increase Piphers Eigentum wie sein Lieblingspferd und der Spazierstock mit dem goldenen Knauf, den er immer bei sich trug.

»Ich kann es nicht ertragen!«, flüsterte Peony erstickt.

Das kühle Wasser floss wie Balsam durch Jamies Mund und Kehle. »Geh«, murmelte er. »Es darf dich niemand hier sehen.«

»Lass mich dich wenigstens befreien«, bettelte Peony und umklammerte Jamies Arm. Obwohl sie sehr erregt war, wirkte die Berührung ihrer Hand kühl und beruhigend.

»Weißt du, was Pipher mit dir macht, wenn er dich hier erwischt?«, entgegnete Jamie heiser vor Angst. »Ich werde es dir sagen, Peony: Das Gleiche, was er mit mir vorhat – er wird dich an einen Baum binden und auspeitschen lassen.«

Peony schloss gequält die Augen. Ein Muskel an ihrem Hals zuckte, aber kein Ton kam über ihre Lippen.

»Geh«, forderte Jamie sie auf. »Bitte.«

Stimmengewirr drang zu ihnen herüber wie Gewittergrollen vor einem Sturm. Sie kamen. Das Warten war vorbei.

Jamie stählte sich für die Qualen, die ihn erwarteten, und nahm sich vor, sie zu überstehen, ohne Pipher die Befriedigung zu geben, ihn gebrochen zu haben.

»Lauf, Peony!«, flüsterte er drängend, und nach kurzem Zögern verschwand sie zwischen den Bäumen, die die kleine Lichtung umgaben.

Wenige Sekunden später waren Pipher und seine Männer da. Da Jamie sich weigerte, den Kopf nach dem Mann zu wenden, der ihn versklavt hatte, sah der Alte sich gezwungen, sich neben ihn zu stellen.

Pipher lächelte und zeigte seine großen gelben Zähne – Pferdezähne nannte Peony sie –, und die Sonne glitzerte in seinem schneeweißen Haar.

»Hallo, mein Junge«, sagte er in einem Ton, den man nicht anders als wohlwollend bezeichnen konnte.

Jamie starrte seinen Peiniger an. Er wusste, dass der alte Mann ihn betteln sehen wollte, aber Jamies Miene und sein Verhalten sagten deutlich, dass er vorher lieber sterben würde.

Der Plantagenbesitzer warf den Kopf zurück und lachte, und Jamie spürte einen feinen Nebel von Spucke auf seiner Haut.

»Was bist du doch für ein sturer kleiner Bock!«, bemerkte der Alte bewundernd.

Dann drehte er sich zu seinen Männern um, die widerstrebend lachten. Es war Jamie klar, dass einige von ihnen ihn bedauerten, aber das änderte nichts an seinem Hass auf sie.

Pipher hob den Stock mit dem goldenen Knauf und berührte damit Jamies Schulter. »Wo ist deine spitze Zunge geblieben, McKenna?«, fragte er und kam Jamie so nahe, dass sein stinkender Atem Jamies Gesicht streifte und eine Welle von Übelkeit in ihm aufstieg.

Doch Jamie schluckte nur und erwiderte nichts. Sein fester Blick war eine einzige Herausforderung, deren Botschaft nicht misszudeuten war: Geh zum Teufel! Und Pipher verstand.

»Die Peitsche!«, zischte der Pflanzer wütend und streckte eine Hand aus.

Jemand brachte ihm die schwarze Lederpeitsche, und Pipher entrollte sie mit einem scharfen Knall. Er verstand mit der Peitsche umzugehen; selbst wenn keine Bestrafung zu erteilen war, übte er oft stundenlang.

Der reiche Mann trat zurück, und wieder hörte Jamie dieses Knallen. Jamies Muskeln versteiften sich, aber er zwang sich, sie wieder zu entspannen. Die anderen hatten ihm gesagt, dass es so weniger schmerzte.

Der erste Schlag ließ ihm die Knie weich werden; der Schmerz schoss wie eine Flamme über seinen sonnenverbrannten Rücken. Unwillkürlich dachte er an seinen Bruder Reeve und jene vergangenen Zeiten in Irland, als er die Peitsche mit dem gleichen hässlichen Geräusch durch die Luft sausen gehört hatte ...

Schweiß perlte ihm von der Stirn und der Oberlippe, als der Lederstreifen ein zweites Mal sein Fleisch traf, aber er schrie nicht auf. Nicht einmal tausend Peitschenhiebe hätten ihn dazu gebracht.

Er zählte noch zehn weitere beißende Schläge, bevor es ihm schwarz vor den Augen wurde und seine Knie sich weigerten, ihn weiter zu tragen.

Die Sonne stand schon tief am Horizont, als Jamie wieder zu sich kam. Er war noch immer an den Baum gebunden, allerdings bis auf die Knie herabgerutscht, und Peony bearbeitete seine Fesseln fieberhaft mit einem Küchenmesser.

Jamies Rücken glühte vor Schmerz, und die raue Rinde der Akazie hatte eine Seite seines Gesichts aufgescheuert. Seine Kehle war so angeschwollen, dass er zu ersticken glaubte, und der Geschmack von Blut in seinem Mund drehte ihm den Magen um.

»Geh ... geh ...«, brachte er mühsam heraus.

Tränen strömten Peony über die Wangen. »Halt den Mund, Jamie McKenna«, sagte sie, während sie sich bemühte, die dicken Taue durchzuschneiden. »Wir haben keine Zeit zum Streiten – ich weiß nicht, ob das Feuer sich richtig ausgebreitet hat oder nicht.«

Als seine Fesseln nachgaben, rutschte Jamie auf den Boden, unfähig, sich aufrecht zu halten.

»Er hat dich hier zurückgelassen, damit du stirbst«, murmelte Peony vor sich hin. »Wildschweinfutter hat er dich genannt. Aber der Teufel wartet schon auf den alten Schuft, das kann ich dir versichern.« Jamie hörte das Messer auf den Boden fallen und spürte Peonys Bemühungen, ihn aufzurichten. »Ich habe ein Versteck für dich«, sagte sie keuchend vor Anstrengung. »Aber du ... musst ... aufstehen!«

Der Schmerz war so überwältigend, dass Jamie heftige Übelkeit verspürte. Mühsam wandte er den Kopf von Peony ab und übergab sich.

Sie streichelte seinen Hinterkopf, bis sein Magen sich beruhigt hatte, und begann dann wieder an ihm zu zerren und zu jammern: »Jamie, bitte ... du musst aufstehen ... du musst ...«

»Ich ... kann nicht«, stieß er hervor, nur noch von dem Wunsch beherrscht zu sterben.

Doch selbst in diesem Zustand spürte er den Zorn, der in Peony erwachte – fast, als wären sie beide eins und teilten die gleichen Emotionen. »Ich dachte, du hättest Mut!«, rief sie empört. »Vielleicht hatte der Bettler recht, und du bist dieses komische Bronzeding, das du um den Hals trägst, wirklich nicht wert!«

Das war eine Herausforderung, der Jamie sich nicht entziehen konnte. Er berührte das Bettlerabzeichen, das ihm vor so langer Zeit in Dublin gegeben worden war, und dachte an Reeve und seine arme, verlorene Mutter. Da er wusste, dass sie das Abzeichen von ihm fordern würden, kämpfte er gegen den Schwindel an, der ihn in einen dunklen Nebel herabzuziehen drohte, und stand mit Peonys Hilfe auf.

Seine Freundin stützte und führte ihn. Jamie konnte fast nichts sehen, aber er hörte Knistern von brennendem Gebüsch und nahm den Geruch von verbranntem Zucker wahr. »Wo ...?«

»Das ist unwichtig, Jamie«, erwiderte Peony mit tränenerstickter Stimme. »Frag nicht. Wir beide werden endlich tun, was wir schon vor langer Zeit hätten tun sollen – wir verlassen diesen schrecklichen Ort.«

Er hatte nicht die Kraft, sie darauf hinzuweisen, dass ein Fluchtversuch nicht nur sinnlos war, sondern sich auch als tödlich für sie erweisen konnte. Deshalb stützte er sich bloß auf Peonys Schulter und ließ sich von ihr durch die Akazien und Gummibäume führen.

Als er schon überzeugt war, keinen einzigen Schritt mehr tun zu können, erreichten sie eine Art Schuppen, und Jamie sank erschöpft auf ein weiches Strohlager. Peony schien sehr beschäftigt, den Geräuschen nach zu urteilen, aber Jamie schaute sich nicht nach ihr um. Sein Körper und sein Verstand schrien nach Schlaf.

»Es wird brennen wie die Feuer des Hades«, sagte Peony schließlich zögernd, »aber ich muss deine Wunden reinigen, wenn du nicht an einer Entzündung sterben willst.«

Ein gequälter Schrei entrang sich Jamies Kehle, als sie eine Flüssigkeit, die wie Feuer brannte, über seinen verletzten Rücken goss. Dann versank er in eine gnädige Ohnmacht.

Er träumte, dass er zu Hause in Irland war, wo der Dezember kalte Winde mit sich brachte, die das Blut in den Knochen erstarren ließen. Er war in der kleinen Kate in jener Seitengasse von Dublin, bei seiner Mutter, die das Feuer im Herd schürte.

»Du bist ein guter Junge«, sagte sie über die Schulter hinweg. »Ja. Egal, was Pater McDougal auch sagt – du bist ein guter Junge, Jamie.«

Im Traum fragte Jamie, wo Reeve sei, und da drehte sich seine Mutter um. Ihr Gesicht war ganz glatt, ohne erkennbare Züge.

»Du bist ein guter Junge, Jamie«, wiederholte sie. »Ja. Egal, was Pater McDougal ...«

»Reeve!«, schrie der junge Jamie entsetzt. »Reeve!«

»Psst!«, schallte eine sanfte Stimme irgendwo aus der wachen Welt.

»Es ist sinnlos, nach ihm zu rufen. Jetzt gibt es nur noch uns, Jamie. Nur dich und mich.«

1

Neuseeland – August 1888

Der glänzende Stahl der Heugabel bohrte sich in die Mischung aus Heu und Stroh, in der Bliss Stafford die Nacht verbracht hatte, und verfehlte ihr Gesicht nur um Zentimeter. Ihre Augen wurden weit, und bevor sie es verhindern konnte, entfuhr ihr ein entsetzter Schrei. Strohhalme und Heu steckten in ihrem Haar, als sie sich abrupt aufrichtete. »Was glauben Sie eigentlich, was Sie hier machen, Sie verdammter Narr?«

Ein großer, kräftig gebauter Mann mit hellem Haar und leuchtend blauen Augen starrte sie betroffen an. Er trug einen schweren Mantel aus dunkelblauem Tuch, Lederhandschuhe und einen breitkrempigen Lederhut. Sein Atem hing als kleines Wölkchen in der eisigen Winterluft.

»Sie hätten mich beinahe aufgespießt!«, fuhr Bliss anklagend fort, während sie sich aufrappelte und das Stroh von ihren Kleidern schüttelte. Es ist praktisch unmöglich, eine anständige Erscheinung zu bewahren, dachte sie dabei, wenn man in einem Heuschober geschlafen hat.

Um sich zu wärmen, schlang sie beide Arme um den Körper und stampfte mit den Füßen auf. Seit dem vergangenen Morgen, als die Lebensmittel, die sie von Alexanders Buffet gestohlen hatte, aufgebraucht waren, hatte sie nichts mehr gegessen, und ihr Magen knurrte laut und vernehmlich.

Der Farmer grinste. »Sie sind ganz schön frech, Mädchen. Es ist nämlich zufällig meine Scheune, in der Sie geschlafen haben.«

Bliss glaubte, einen kaum wahrnehmbaren irischen Akzent in seiner Stimme zu erkennen, aber das war im Moment nicht von Bedeutung. Zu viele andere Dinge waren zu bedenken – zum Beispiel die Frage, wie sie sich aus dieser peinlichen Lage befreien sollte. Sie schob das Kinn vor und sagte herausfordernd: »Ich habe Ihrer Scheune keinen Schaden zugefügt, oder?«

Diesmal lachte der Mann schallend und warf kopfschüttelnd die Heugabel ins Stroh. »Mein Name ist McKenna«, sagte er und wandte sich zum Gehen, als hielte er es für selbstverständlich, dass Bliss ihm folgte. Und da sie Hunger hatte und ihr kalt war, blieb ihr gar nichts anderes übrig, aber sie empfand es als ausgesprochen demütigend, einen Befehl befolgen zu müssen, der nicht einmal laut ausgesprochen worden war.

»Stafford«, antwortete Bliss und stählte sich innerlich gegen die winterliche Kälte, die ihr draußen entgegenschlug. Sie hatte nicht viel von der Farm gesehen, als sie nachts in der Scheune Schutz gesucht hatte, aber nun stellte sie fest, dass sie aus einem stattlichen Wohnhaus aus hellem Kalkstein und mehreren Nebengebäuden bestand. Auf den saftig grünen Weiden grasten weiße Schafe. Dem leisen Rauschen und dem salzigen Geruch der Luft nach konnte das Meer nicht weit entfernt sein.

Die hölzernen Stufen, die zur Veranda seines Hauses führten, knarrten unter den Stiefeln Mister McKennas. Bliss nahm an, dass bei einem derart großen Haus auch eine Mrs. McKenna und eine Schar von Kindern vorhanden sein musste, und der Gedanke erfüllte sie mit einem vagen Gefühl des Bedauerns.

McKenna öffnete die große Eingangstür aus Holz und trat höflich zurück, um Bliss den Vortritt zu lassen.

Sie straffte die Schultern und ging mit der Haltung einer Königin an ihm vorbei. Ein verlockender Duft nach gebratenem Fleisch und Eiern stieg ihr in die Nase und veranlasste ihren Magen zu einem neuerlichen Knurren, was ihre ganze vorgetäuschte Würde zunichtemachte.

»Heißen Sie nur Stafford?«, erkundigte sich Mister McKenna beiläufig, während er seinen Hut an einen Nagel bei der Tür hängte. Seine blauen Augen zwinkerten belustigt, als er seinen Mantel ablegte.

»Mein Vorname ist Bliss«, gab sie widerstrebend zu. Seit ihrer Flucht von Alexanders Party mehrere Tage zuvor hatte sie ihren Namen zu verheimlichen versucht, obwohl natürlich nur selten jemand danach gefragt hatte.

Mister McKenna lachte und schüttelte den Kopf, dann fuhr er sich mit der Hand durchs Haar. »Na, dann kommen Sie, Bliss Stafford, damit wir sehen, ob wir Ihren Magen nicht zum Schweigen bringen können.«

Sie folgte ihm, ohne ihren schäbigen karierten Mantel abzulegen, und spähte auf dem Weg über den breiten Korridor neugierig in die anderen Zimmer. Die Einrichtung zeugte dezent von Wohlstand. Luxusgegenstände würden hier sicher nicht zu finden sein, aber dafür schien auch nichts zu fehlen, was zum Leben nötig war.

Die Küche war geräumig und von der Wintersonne erhellt, die Bliss so blendete, dass sie ein paarmal blinzeln musste, um etwas zu erkennen. Eine schöne Eingeborene stand am Herd und kochte, und wieder wurde Bliss von einem merkwürdigen Gefühl der Trauer erfasst.

»Ich habe sie in der Scheune gefunden«, sagte Mister McKenna, und das blieb sein einziger Kommentar. Er ging zu einem Waschtisch in einer entfernten Ecke der großen Küche und goss Wasser in das Becken.

Bliss spürte, wie sie rot wurde. Sie lächelte der Köchin schüchtern zu und erntete einen freundlichen Blick dafür. Mister McKenna begann sich geräuschvoll zu waschen.

Bliss war sehr verlegen. Sie verschränkte die Finger und wippte auf den abgetragenen Absätzen ihrer hohen Schnürstiefel. »Sie werden sich sicher fragen, warum ich in Ihrer Scheune geschlafen habe«, begann sie, obwohl Mister McKenna bisher keine derartige Frage gestellt hatte. »Ich sage es Ihnen gern.«

Der Farmer rollte die Ärmel seines blauen Arbeitshemds auf und nickte schmunzelnd. »Gute Idee«, bemerkte er, während die Köchin ein zweites Gedeck auflegte und dann diskret hinausging. »Aber möchten Sie nicht Platz nehmen?«

Bliss war genauso verblüfft über diese etwas förmliche Frage, wie sie es über die galante Verbeugung war, die ihr Gastgeber vor ihr machte. Verwirrt setzte sie sich an den Tisch. Sie war so ausgehungert, dass der Geruch des gebratenen Fleisches und der Eier ihr einen leichten Schwindel verursachte.

»Ich bin auf dem Weg nach Amerika«, verkündete sie, während sie so würdevoll, wie es ihr bei ihrem Hunger möglich war, Essen auf ihren Teller häufte.

Die eisblauen Augen zwinkerten amüsiert. »Ein ehrgeiziges Vorhaben. Was zieht Sie in die Staaten?« Mister McKenna nahm sich die restlichen Eier und Lammkoteletts und übersah diskret, dass Bliss ihm weniger übrig gelassen hatte, als ihm zugestanden hätte.

Bliss schluckte, bevor sie antwortete, denn obwohl sie die Nacht in einer Scheune verbracht hatte und sich gezwungen sah, die Großzügigkeit dieses Mannes anzunehmen, hatte sie ihre guten Manieren nicht vergessen. Sie dachte an all die begeisterten Briefe, die sie im Laufe der Jahre von ihrer Mutter erhalten hatte, und konnte es kaum erwarten, endlich in die Staaten zu kommen.

»Alles«, sagte sie mit verträumter Stimme, die ihr bei Alexander sicherlich eine herablassende Bemerkung eingetragen hätte – vorausgesetzt, er wäre da gewesen. Sie schaute ihren Gastgeber fragend an und blinzelte ein wenig, weil ihre Augen sehr ermüdet waren. »Sind Sie schon einmal in Amerika gewesen?«

»Brauchen Sie eine Brille?«, erkundigte sich Mister McKenna kauend.

Bliss war leicht entrüstet. »Nein«, fuhr sie ihn an, »und es ist sehr unhöflich von Ihnen, auf diese Weise das Thema zu wechseln!«

Er wirkte sehr belustigt; ganz offensichtlich schien es ihn nicht im Mindesten zu stören, was die Leute von seinen Manieren hielten. »Entschuldigen Sie«, sagte er mit einem offensichtlichen Mangel an Aufrichtigkeit.

Wenn Bliss nicht solchen Hunger gehabt hätte und das Essen nicht so gut gewesen wäre, hätte sie nicht gezögert, aufzustehen und Mister McKennas Haus auf der Stelle zu verlassen. Aber so enthielt sie sich jeglichen Kommentars und aß weiter.

»Ich kenne einen Yankee«, bemerkte ihr Gastgeber plötzlich.

Bliss hielt im Kauen inne und beugte sich gespannt vor. Sie hatte ihre Mutter nicht erwähnt, denn das hätte eine endlose Reihe von Fragen ausgelöst. »Wirklich?«

Ein kurzes Nicken war die Antwort: Bliss’ reges Interesse schien McKenna nicht zu berühren.

Sie schaute ihn aus schmalen Augen an. »Nun, und wer ist dieser Yankee?«, fragte sie.

Der Farmer warf ihr einen Blick zu, in dem vorgetäuschte Überraschung und Belustigung lagen, und zuckte mit den Schultern. »Meine Schwägerin Maggie.«

Bliss rutschte unruhig auf ihrem Stuhl hin und her. Ihre Mutter hatte ihr viel von Amerika erzählt, aber es blieben noch so viele Fragen offen ... »Lebt sie hier in der Nähe? Könnte ich sie vielleicht sehen?«

McKenna verdrehte die Augen, als sei Bliss’ Frage völlig unpassend. »Nein – weder noch, meine Liebe. Sie lebt in Australien.«

Bliss beschloss, das meine Liebe zu ignorieren. Diese Maggie interessierte sie viel mehr. »Warum hat sie Amerika verlassen?«

»Ich glaube, das habe ich sie nie gefragt«, erwiderte er mit nachdenklicher Miene. »Es geht immer ein bisschen hektisch zu in Maggie McKennas Nähe.«

Ein merkwürdiges Gefühl von Eifersucht nagte an Bliss’ Herzen, und sie straffte unwillkürlich die Schultern und hörte auf zu essen, obwohl ihr Hunger noch lange nicht gestillt war. »Sie kennen meinen Vornamen«, sagte sie steif. »Es wäre nur gerecht, wenn Sie mir auch Ihren nennen würden.«

Wieder ging ein amüsiertes Grinsen über sein sonnengebräuntes Gesicht. »Jamie«, sagte er mit einer angedeuteten Verbeugung. Dann, bevor Bliss etwas entgegnen konnte, fügte er hinzu: »Es ist ein weiter Weg bis nach Amerika. Wie wollten Sie eigentlich hinkommen?«

Er sprach, als wären ihre Pläne hinfällig geworden, und Bliss errötete vor Ärger. »Ich wollte schwimmen. Was hatten Sie denn gedacht?«, erwiderte sie spitz.

Jamie bedachte sie mit einem unfreundlichen Blick, der auf ganz eigenartige Weise ihr Blut erhitzte. »Wer Sie Bliss genannt hat, was so viel wie Segen bedeutet, muss ein humorvoller Mensch gewesen sein«, bemerkte er und deutete mit der Gabel auf sie. »Sie sind einem Vater oder einem Ehemann davongelaufen, nicht wahr?«

Er kam der Wahrheit damit so nahe, dass Bliss errötete und die Augen niederschlug. Als sie sich wieder gefasst hatte, erwiderte sie Jamies Blick tapfer und sagte: »Keinem Ehemann. Ich war nur verlobt mit Alexander – wir haben nie geheiratet.«

Jamie betrachtete sie stirnrunzelnd, als habe sie ihm durch die Übernachtung und das genossene Frühstück die größten Unannehmlichkeiten bereitet. »Ich habe Besseres zu tun, als Sie dorthin zurückzubringen, woher Sie gekommen sind, Mädchen«, sagte er gereizt.

Bliss schob den Teller zurück und stand auf. Niemand würde sie nach Wellington und zu diesem grabschenden, sabbernden alten Mann zurückbringen, den ihr Vater als ihren Ehemann ausgewählt hatte! »Ich habe Sie lange genug belästigt, Mister McKenna«, entgegnete sie kühl. »Jetzt mache ich mich wieder auf den Weg.«

»Nein, das werden Sie nicht«, erwiderte Jamie, bevor er den letzten Bissen von seinem Teller in den Mund schob. »Es ist tiefster Winter dort draußen, und Sie scheinen ein bisschen Pech gehabt zu haben. Sie nehmen jetzt ein Bad, und dann ab ins Bett.«

Bliss’ Kehle war plötzlich wie zugeschnürt. Ihre dunkelblauen Augen wurden groß und rund, und sie fragte erstickt: »Ins Bett?«

Mister McKenna lachte ganz unerwartet. »Jetzt glaubt sie, ich wollte was von ihr«, meinte er schließlich, als seine Belustigung ein bisschen nachgelassen hatte.

Bliss errötete bis unter die Haarwurzeln, doch sie war zu entrüstet, um Erleichterung darüber zu empfinden, dass ihre Ehre nicht in unmittelbarer Gefahr zu sein schien. »Ich dachte nur – nun ja, ein Mann, der so weit entfernt von jeglicher Zivilisation lebt ...«

»Ich lebe nicht allein«, erinnerte Jamie sie, »und Auckland ist auch nicht weit.«

Unter anderen Umständen hätte Bliss sich gefreut, dass Auckland, ihr ersehntes Ziel, so nahe war, wenn da nicht der störende Gedanke an die schöne Maorifrau gewesen wäre, die mit Jamie in diesem Haus wohnte. Um ihre Unsicherheit zu verbergen, sagte sie herablassend: »Wenn ich wirklich sicher sein kann, dass Sie mich nicht belästigen werden, Mister McKenna, würde ich sehr gern das Bad annehmen, das Sie mir angeboten haben.«

Wieder erschien ein belustigtes Funkeln in seinen Augen. »Ich bin nicht sicher, ob ich Sie baden kann, Herzogin, und es mir trotzdem gelingen wird, mein zivilisiertes Verhalten beizubehalten.«

Nun wurde Bliss so rot, und das Blut pochte ihr in den Schläfen. »So habe ich es nicht gemeint«, erwiderte sie kühl. »Es ist sehr unanständig von Ihnen, mir dergleichen zu unterstellen.«

Jamie McKenna blieb zwar ernst, aber ihm war anzusehen, wie viel Mühe es ihn kostete. »Haben Sie genug gegessen?«, fragte er mit einem vielsagenden Blick auf Bliss’ leeren Teller. »Oder soll ich lieber noch ein Schaf schlachten lassen?«

Bevor Bliss eine treffende Antwort einfiel, kam die Maorifrau zurück. Ihre Haut hatte einen warmen Sandelholzton, das dichte schwarze Haar fiel ihr in weichen Wellen auf den Rücken. Ihre Figur war schlank und gleichzeitig sehr fraulich, sie trug einen Rock und eine schulterfreie Bluse. Als sie den Tisch abräumte, ohne Bliss oder Jamie anzusehen, erfüllte ein würziger, aromatischer Duft den Raum.

Bliss hätte gern gewusst, wie die Frau hieß, wagte jedoch nicht, danach zu fragen. Schließlich ging es sie nichts an, welche Beziehung Mister McKenna zu seiner Köchin unterhielt.

Doch der leise, kameradschaftliche Ton in seiner Stimme, als er mit der Maori sprach, griff Bliss ans Herz. »Carra, Miss Stafford braucht ein Bad, ein Feuer und ein Federbett – in dieser Reihenfolge«, sagte er. »Würdest du dich bitte darum kümmern?«

Obwohl sie sich nicht berührt hatten, war es fast so, als hätte Jamie Carras schlanke Hand gedrückt. Sie nickte zustimmend, bevor sie das Geschirr nahm und zur eisernen Spülschüssel hinübertrug.

Bliss schob die Verwirrung, die sie empfand, auf ihre überstürzte Flucht aus Wellington und die harten Tage, die darauf gefolgt waren. Sie senkte den Blick, und als sie wieder aufschaute, war Jamie fort. Carra stand neben dem Tisch und wartete geduldig darauf, dass Bliss sie bemerkte.

Im Hintergrund des Raumes befand sich eine Treppe, zu der Carra Bliss nun führte. Der erste Stock des Hauses war genauso zweckmäßig eingerichtet wie die Räume, die Bliss im Erdgeschoss gesehen hatte. Und mit einer gewissen Trauer kam ihr plötzlich zu Bewusstsein, dass Jamie McKenna gar nicht richtig in diesem Haus leben konnte – es schien ein Ort zu sein, an dem er sich nur ab und zu aufhielt.

»Mister McKenna reist sehr viel, nicht wahr?«, fragte sie mit leiser Stimme, als Carra eine Tür am Ende des Korridors aufstieß.

Die Maorifrau warf Bliss einen Blick über die Schulter zu. Dann nickte sie. »Ja.«

Bliss hätte ihr gern noch andere Fragen gestellt, aber keine davon war wirklich angebracht, und deshalb beherrschte sie ihre Neugier.

Carra wartete höflich an der Tür, bis Bliss eingetreten war. Es war ein großer Raum, obwohl er vielleicht auch nur so groß wirkte, weil die einzigen Möbel aus einem schmalen Bett, einem Waschtisch und einer Kommode bestanden. Ein kleiner Kamin befand sich an einer Wand, und Carra kniete davor nieder, um ein Feuer anzuzünden.

Bliss spürte die winterliche Kälte nicht nur in ihrem Körper, sondern auch in ihrer Seele. Während sie ihre Arme um den Körper schlang, versuchte sie eine Unterhaltung zu beginnen. »Wussten Sie, dass es in Amerika jetzt Sommer ist?«

Jetzt zeigte Carra zum ersten Mal ihre wahren Gefühle: ein nachsichtiger, etwas herablassender Blick erschien in ihren Augen. »Ich bringe gleich die Wanne und heißes Wasser«, sagte sie, ohne auf Bliss’ Frage einzugehen. »Haben Sie Gepäck?«

Bliss erinnerte sich an die kleine Tasche, die sie in Mister McKennas Scheune hinterlassen hatte, und schlug erschrocken die Hand vor den Mund. Nach ihrer überstürzten Flucht aus Wellington war ihr weiß Gott nicht viel an weltlichen Gütern geblieben! In Zukunft würde sie besser aufpassen müssen auf ihr bestes Kleid, ihr ledergebundenes Tagebuch und die mit einem Seidenband zusammengehaltenen Briefe, die ihre Mutter ihr aus San Francisco geschickt hatte! »Ich habe es im Heu liegen lassen«, sagte sie und ging zur Tür.

Auf dem Korridor stieß sie mit Mister McKenna zusammen, der wieder seinen dicken Mantel trug und ihre abgenutzte alte Reisetasche brachte.

»Ist es das, was Sie suchen?«, fragte er in seinem weichen, irischen Tonfall.

Dankbar nahm sie ihre Tasche, drückte sie an die Brust und entspannte sich merklich. »Ich bin ziemlich vergesslich«, gestand sie leise.

Jamie erwiderte nichts; er schaute Bliss nur sehr seltsam an. Erst als er Carras Räuspern hörte, drehte er sich um und ging.

»Ich bin in ein paar Minuten mit der Wanne zurück«, sagte Carra, ohne Bliss anzusehen. »Es wird natürlich eine Weile dauern, bis das Wasser heiß ist.«

»Natürlich.« Bliss wünschte nichts so sehr, als allein zu sein. Schade, dass Alexander nie solche seltsamen Gefühle in mir auszulösen verstanden hat wie Jamie McKenna, dachte sie bedauernd. Denn dann wäre sie bestimmt nicht fortgelaufen ...

Sie stieß die Tür auf, schloss sie hinter sich und trug die Tasche zur Kommode. Mit einiger Mühe öffnete sie den altmodischen Verschluss und nahm ihr Tagebuch heraus. Doch in ihrer Eile hatte sie Wellington ohne Feder und Tinte verlassen ...

Enttäuscht steckte Bliss das Tagebuch zurück, ging zur Tür und öffnete sie – entschlossen, Carra noch mit einer weiteren Bitte zu belästigen.

Sie war schon in der Küche, wo riesige Kessel mit Wasser bereits auf dem Herd standen, als sie die Unterhaltung vernahm, die irgendwo auf dem vorderen Korridor geführt wurde.

»Lass sie nach Auckland gehen und ein Schiff in die Staaten nehmen«, sagte Carra leise, aber dennoch gereizt.

»Sie würden sie verschlingen und dann wieder ausspucken, diese Yankees«, murmelte Jamie. Auch er klang verärgert, aber sein Zorn schien nicht gegen Carra gerichtet zu sein, sondern gegen die gesamte Bevölkerung der Vereinigten Staaten von Amerika.

»Und was geht das dich an?«, wollte seine Haushälterin wissen.

Ein kaltes Schweigen folgte, dann sagte Jamie mit schneidender Stimme: »Ich habe sie in meiner Scheune gefunden, meine Liebe. Damit habe ich wohl gewisse Besitzrechte erworben.«

Ihr Instinkt warnte Bliss, dass sie entdeckt werden würde; sie wandte sich blitzschnell um und eilte zurück. Dann, als Carra mit wütendem Gesicht hereinstürmte, tat Bliss so, als sei sie gerade eben eingetreten.

Es schien kein guter Zeitpunkt für eine Bitte um Tinte und Feder zu sein. »Ich wollte sehen, ob Sie Hilfe brauchen«, log Bliss.

Carras mandelförmige braune Augen brannten vor unterdrücktem Zorn. »Ich bin bis jetzt bemerkenswert gut ohne Ihre Hilfe ausgekommen«, erwiderte sie hart.

Bliss trat sprachlos einen Schritt zurück.

Carra murmelte etwas, durchquerte den Raum und öffnete die Tür einer geräumigen, gut bestückten Speisekammer. Sie verschwand in ihr und tauchte Momente später mit einer riesigen kupfernen Wanne wieder auf. »Sie können hier baden«, sagte sie, während sie die Wanne klappernd auf den Boden stellte. »Ich schleppe das Wasser nicht für Sie nach oben.«

Und diese Leute nennt man hier die ignoranten Eingeborenen, gezähmt von ihren Eroberern, dachte Bliss, bevor sie in hochmütigem Ton entgegnete: »Ich trage das Wasser selbst. Es gehört nicht zu meinen Gewohnheiten, in den Küchen fremder Männer zu baden.«

»Das erleichtert mich ungemein!«, erwiderte Carra mürrisch.

Bliss hatte sich bisher bemüht, keine impertinenten Fragen zu stellen, aber diese eine rutschte ihr heraus, bevor sie es verhindern konnte. »Tun Sie es?«

»Was?«

»Baden Sie hier, in Mister McKennas Küche?«

Carra starrte sie an, dann lachte sie, und eine widerstrebende Wärme erschien in ihrem Blick. »Sie sind ein komisches kleines Wesen. Stellen Sie immer so unverschämte Fragen?«

Bliss seufzte und begann ihren Mantel aufzuknöpfen. »Leider passiert es mir sehr oft.«

Carras Miene wurde wieder ernst. Sie betrachtete Bliss einen Moment lang schweigend, dann nahm sie ihr den geflickten, fleckigen Mantel ab und ging hinaus.

Bliss bückte sich, um die Kupferwanne aufzuheben – sie war leichter, als sie aussah –, und schleppte sie nach oben in ihr Zimmer. Zu ihrem Unbehagen hockte Jamie McKenna vor dem Kamin und schürte das Feuer. Als es aufloderte, stand er auf und drehte sich zu Bliss um.

Seine Bewegungen waren von beinahe katzenhafter Anmut. Bliss spürte, dass Jamie McKenna ein Mann war, der sich auch in den verzweifeltesten Situationen zu helfen wusste.

Sie setzte die Wanne auf dem Boden ab, plötzlich von einer Verwirrung erfüllt, die sie sich nicht zu erklären vermochte.

»Carra hat sich geweigert, das Wasser hinaufzutragen, was?«

»Ja, aber das macht nichts. Ich kann mein Wasser selbst tragen.«

Jamies Blick ruhte auf Bliss’ Kleid, und sie erinnerte sich wieder daran, dass sie das schwarze Seidenkleid trug, in dem sie aus Alexanders Haus in Wellington geflohen war. Perlen und Halbedelsteine schmückten den Saum und den tiefen Halsausschnitt.

»Was ist passiert?«, fragte Jamie ruhig, während er mit offensichtlicher Überwindung den Blick von ihrer Figur löste und auf ihr Gesicht richtete. »Wovor – oder vor wem – sind Sie davongelaufen?«

Bliss verspürte das merkwürdige Bedürfnis, ausgerechnet diesem Mann ihr Herz auszuschütten, ihm zu erzählen, wie ihr Vater sie mit Alexander Zate verheiraten wollte, aber dann beherrschte sie sich. Je weniger Mister McKenna wusste, desto besser.

Sie holte tief Luft. »Ich habe es Ihnen doch schon gesagt«, erwiderte sie. »Ich will nach Amerika.«

Jamie zog eine Braue hoch und fuhr sich mit der Hand durch sein Haar, das die Farbe reifen Weizens hatte. »Wo die Straßen mit Gold gepflastert sind«, bemerkte er spöttisch.

Bliss straffte die Schultern. »Ich glaube diesen Unsinn nicht.«

»Gut«, sagte er, und wieder klang eine merkwürdige Gereiztheit in seiner Stimme mit. »Denn genau das ist es. Unsinn. Nichts als ein Ammenmärchen.«

Er verschwamm vor ihren Augen, und Bliss blinzelte verwirrt. »Sie scheinen unter Vorurteilen zu leiden, Mister McKenna.«

Jamie wirkte beleidigt. »Was?«

»Sie mögen keine Amerikaner, und ich kann mir nicht vorstellen, warum. Schließlich ist Ihre eigene Schwägerin Amerikanerin.« Sie schüttelte missbilligend den Kopf. »Aber jetzt fällt mir ein, dass Sie sie auch als Yankee bezeichnet haben, nicht wahr?«

Jamies markante Züge verrieten Ärger, und als er sprach, war sein irischer Akzent spürbarer als je zuvor. »Ich brauche meine Ansichten nicht vor Ihnen zu rechtfertigen, Miss, und zufällig liebe ich die Frau meines Bruders sehr! Es gibt keine bessere Frau als Maggie!«

Ich liebe die Frau meines Bruders sehr. Die Worte steckten in Bliss’ Bewusstsein wie eine Fischgräte im Hals, kratzten, schmerzten und erschwerten ihr das Atmen. Dabei konnte sie sich nicht erklären, warum dieser Einblick in die Gefühle eines Fremden derart schmerzen sollte ...

Betroffen wandte sie sich ab, dann fragte sie: »Haben Sie vielleicht Tinte und eine Feder, die Sie mir leihen könnten?«

Er gab keine Antwort, sondern drehte sich um und ging zur Tür. Nur das Klappern seiner Absätze auf dem Holzboden war zu hören. Dann fiel die Tür hinter ihm zu.

Bliss’ Blick fiel auf den Spiegel über der Kommode, und sie erschrak über ihr Aussehen. Angezogen wie für einen Ball, aber mit Stroh in ihrem zerzausten, schmutzigen Haar, bot sie einen fürchterlichen Anblick. Kein Wunder, dass Carra sie unsympathisch fand und ihr misstraute!

Bliss begann in dem kleinen, makellos sauberen Raum auf und ab zu wandern und dachte nach.

Sie würde ihr Bad nehmen, sich ausruhen, und dann, wenn es Nacht wurde, wieder fliehen. Niemand sollte sie zu Alexander zurückbringen.

Nein. Bliss hatte vor, in ein, zwei Tagen in Auckland zu sein. Da es nicht mehr weit zu sein schien, konnte sie es sich erlauben, etwas von dem wenigen Geld, das sie besaß, für eine Kutsche auszugeben. In Auckland würde sie nach Schiffen Ausschau halten, die nach Amerika fuhren, und nicht eher ruhen, bis sie eine Stellung als Reisebegleiterin oder Gouvernante fand.

Trotz ihrer Versicherung, dass sie nicht vorhatte, es zu tun, brachte Carra Bliss das heiße Wasser für ihr Bad. Obwohl sie sehr grimmig dabei dreinblickte, versorgte sie ihren unerwünschten Gast mit einem Flanellmorgenrock, einer Kanne Tee und einem Teller mit Kuchen.

Das Bad und der Tee machten Bliss so träge, dass sie ihre Vorsicht vergaß und in das schmale Bett mit den frischen, gestärkten Laken kletterte, wo sie augenblicklich einschlief.

Als sie erwachte, war es dunkel im Raum, nur der helle Mond warf seine silbrigen Strahlen ins Zimmer. Die Badewanne und das Tablett mit dem Tee hatte jemand entfernt. Das Feuer war fast erloschen.

Bliss stieg aus dem Bett, streckte sich und zog ihr schwarzes Seidenkleid an, um ihren einzigen guten Tweedrock und die helle Leinenbluse bis Auckland zu schonen. Bemüht, ganz leise zu sein, packte sie ihre Sachen ein und ging zur Tür.

Mit angehaltenem Atem packte die den Knauf – und stellte fest, dass er sich nicht bewegen ließ.

Die Tür zwischen Bliss Stafford und ihrer vielversprechenden Zukunft in Amerika war fest verschlossen.

2

Jamie lag allein im Bett, die Hände im Nacken verschränkt und den Mund zu einem Lächeln verzogen, als er Bliss Staffords vergebliche Versuche hörte, ihre Tür zu öffnen. Sie war ein sehr entschlossenes Mädchen, das musste man ihr lassen.

Dann richtete er sich auf. Ohne Licht zu machen, ertastete er das Päckchen Zigarillos auf dem Nachttisch und zündete sich eins an. Nebenan rüttelte Bliss noch immer an ihrer Tür.

Jamie sog tief den Rauch ein und lauschte weiter in amüsiertem Schweigen. Die Kleine schien inzwischen dazu übergegangen zu sein, die Tür eintreten zu wollen, wenn man den Geräuschen Glauben schenken konnte.

»Sie sind ein Schuft! Ein hundsgemeiner Schuft!«, rief sie plötzlich. »Hören Sie mich, Mister McKenna?«

Jamie seufzte. Man muss schon taub sein, um sie nicht zu hören, dachte er und fragte sich, warum er sie nicht einfach gehen ließ und die ganze Sache vergaß. Aber der Gedanke, Bliss ganz allein draußen in der Welt zu wissen, war ihm unerträglich. Sie brauchte einen Mann – einen Vater oder einen Ehemann –, der sich um sie kümmerte.

»Lassen Sie mich heraus!«, schrie Bliss, und er hörte, wie sie gegen die Tür trat und wild an der Klinke rüttelte.

Gleich wird sie die Laken zusammenknoten und aus dem Fenster klettern, dachte Jamie, während er seufzend sein Zigarillo ausdrückte und aus dem Bett stieg. Es wäre ganz ihre Art, wenn sie es versuchte – leider hatte das Mädchen keinen Funken von Verstand in seinem schönen Kopf.

Hastig stieg er in seine Hosen und zog ein Hemd über. Das plötzliche Schweigen aus dem angrenzenden Zimmer war entnervend. »Bliss?«, rief er, während er fast gleichzeitig sein Fenster aufriss.

Die Nachtluft war so kalt, dass Jamie der Atem stockte. Dennoch gelang es ihm, einen Fluch auszustoßen, als er das flatternde Stück Bettlaken sah, das wie eine fette weiße Schlange aus Bliss’ Fenster hing.

»Sie werden sich den Hals brechen!«, schrie er, bevor er das Fenster zuklappte, barfuß in seine Stiefel schlüpfte und auf die Treppe zustürzte, wo er vor lauter Aufregung stolperte und fast gefallen wäre.

Er hielt sich nicht mit einem Mantel auf, und die Kälte drang augenblicklich durch sein Hemd und seine Hose. Fluchend rannte er um das große Haus herum, bis er unter Bliss’ Fenster stand.

Da hing sie, die kleine Närrin, hing an ihrem Laken wie eine Spinne in ihrem Netz. Auch sie trug keinen Mantel, und das schwarze Abendkleid war schulterfrei.

Jamie konnte sich nicht entsinnen, je so wütend gewesen zu sein – oder so besorgt. Doch er rührte sich nicht, bis Bliss das behelfsmäßige Seil so weit herabgeklettert war, dass er sie zu fassen bekam. Erst dann stürzte er vor, umfasste ihre Taille, und zwar so heftig, dass sie beide zu Boden fielen.

Bliss kämpfte wie eine Löwin um ihre Freiheit, trat, biss und schrie, während Jamie seine ganze Kraft aufwenden musste, um sie festzuhalten.

Endlich lag sie keuchend auf dem Rücken, und Jamie kniete über ihren Hüften und hielt ihre Arme fest. Der Mondschein verlieh ihrer Haut einen alabasternen Glanz: Das Abendkleid bedeckte kaum ihre vollen Brüste, die sich bei jedem Atemzug rhythmisch hoben und senkten.

Eine Sekunde lang sah er eine rosige Brustspitze, und obwohl es beileibe nichts war, was er nicht schon tausendmal vorher gesehen hatte, erregte ihn der Anblick sehr. Verärgert richtete er sich auf und atmete so schwer, als sei er meilenweit gerannt.

»Sind Sie verrückt geworden?«, herrschte er Bliss an, während er ihr eine Hand reichte, um ihr aufzuhelfen.

Doch sie starrte nur wütend auf die ihr dargebotene Hand, und für einen Moment befürchtete Jamie, sie könnte ihn anspucken. Aber dann nahm sie sie und ließ sich auf die Füße ziehen.

Jamie kochte vor Zorn, als er sich die Verletzungen vorstellte, die Bliss bei einem Sturz erlitten haben könnte. Sie hätte sich den Hals brechen können! »Ich habe Sie etwas gefragt!«, polterte er.

Bliss straffte die Schultern und bückte sich, um ihre Tasche aufzuheben. »Ich weiß«, erwiderte sie kühl. »Aber ich habe nicht vor, darauf zu antworten.«

Die entsetzliche Vision von einer reglos und mit gebrochenen Gliedern auf dem Boden liegenden Bliss wurde augenblicklich aus Jamies Vorstellung verdrängt und durch ein anderes Bild ersetzt: wie er Bliss aus dem Fenster warf! Dann packte er sie am Ellbogen und zerrte Bliss ins Haus zurück, in die Küche.

Doch sie schüttelte seine Hand ab und versuchte, sich so würdevoll zu geben, wie es in dieser Situation möglich war. Sie wirkte wie eine Märtyrerin auf dem Weg zum Scheiterhaufen.

Das Glas klapperte, als Jamie ärgerlich eine Lampe anzündete. »Setzen Sie sich«, fuhr er Bliss an, und zu seinem Erstaunen gehorchte sie. Ihre Augen jedoch, diese tiefblauen Augen, funkelten vor Stolz und Trotz, und ihr rotes Haar fiel wie ein kupferner Wasserfall über ihren Rücken.

Sie strich ihren Rock glatt und machte ein Gesicht, als ob es völlig normal sei, mitten in der Nacht aus einem Fenster im ersten Stock zu klettern.

»Mir ist kalt«, erklärte sie. »Ich hätte gern eine Tasse Tee.«

»Eine Tasse Tee, ja?«, murmelte Jamie, doch er ging zum Herd und setzte Wasser auf. »Eine Tasse Tee will sie, nachdem sie wie ein Dieb aus meinem Haus geklettert ist ...«

Bliss’ nervöses Kichern überraschte ihn, und er drehte sich stirnrunzelnd zu ihr um.

Sie zog einen Schmollmund und richtete sich dann sehr gerade auf. »Sie haben mir keine andere Wahl gelassen«, sagte sie.

Jamie schüttelte den Kopf und griff nach der Tee-Dose, die Carra auf einem Regal über dem Herd aufbewahrte. Dann stellte er sie so hart auf den Tisch, dass Bliss zusammenzuckte, was er als sehr befriedigend empfand.

»Männer«, bemerkte Bliss, während sie ihre zerkratzten Hände betrachtete. »Sie können es nicht ertragen, wenn Frauen eigene Gedanken haben und den Mut, ihre Pläne auszuführen. Mut wird übrigens in Amerika sehr bewundert.«

»Woher wollen Sie wissen, was in Amerika bewundert wird?«, wandte Jamie ein. Er war wütend, wenn er auch nicht genau wusste, warum, und dankbar, weil niemand von ihm verlangte, darüber nachzudenken, warum er eine solche Wut empfand,

Bliss befeuchtete ihre Lippen – was Jamie noch mehr aus der Fassung brachte – und vermied es, ihn anzusehen. »Man kann von einem so gefühllosen und ungehobelten Menschen wie Ihnen nicht erwarten, dass er es versteht«, entgegnete sie hochmütig.

Jamie holte tief Luft und atmete ganz langsam aus. »Nimm dich zusammen, McKenna«, murmelte er vor sich hin und fügte dann lauter hinzu: »Danke sehr, Miss Stafford. Ich bringe Ihnen ebenfalls meine zärtlichsten Gefühle entgegen.«

Sie errötete, und er bemerkte zum ersten Mal ihre winzigen goldenen Sommersprossen. Und dann, dass er sich fragte, ob der Rest von Miss Staffords verführerischem Körper wohl auch mit Sommersprossen geschmückt sein mochte ...

»Damit dürfte bewiesen sein, dass wir uns nicht viel zu sagen haben«, antwortete sie.

Jamie unterdrückte den Impuls, sie in sein Zimmer zu tragen und übers Knie zu legen. Der kleine Vogel auf dem Wasserkessel, die einzige Frivolität, die er in seinem Haus gestattete, begann zu pfeifen. Ohne etwas auf Bliss’ Bemerkung zu entgegnen, stand er auf, um den Kessel zu holen, und verbrannte sich prompt die Hand.

»Du liebe Güte«, seufzte Bliss, holte eine Kanne Wasser und goss etwas davon in eine Schale. »Legen Sie Ihre Hand hinein«, befahl sie.

Das kühle Wasser linderte den Schmerz sehr schnell. Jamie war so überwältigt von den Gefühlen, die plötzlich in ihm erwacht waren, dass er Bliss nur anstarren konnte und sich zu fragen begann, welch launenhaftes Schicksal sie zu ihm geführt und veranlasst haben mochte, sich in seiner Scheune zu verstecken ...

Bliss untersuchte seine Finger. »Besser?«, fragte sie, in einem Ton, als redete sie mit einem kleinen Jungen.

Jamie riss sich zusammen, und abrupt entzog er ihr seine Hand. »Lassen Sie das. Wenn Sie etwas tun wollen, dann brühen Sie den Tee auf.«

Ein aufreizend sanftes Lächeln spielte um Bliss’ Mund, als sie mit einem Topflappen den Kessel aufhob und kochendes Wasser auf die Teeblätter goss. Jamie ließ sich seufzend auf einen Stuhl sinken.

Bliss fand Tassen und stellte sie zusammen mit der Teekanne auf den Tisch. Man sollte meinen, dachte Jamie bedrückt, dass sie hier zu Hause ist. Sie benimmt sich, als wäre sie die Herrin dieses Hauses ...

Bliss schenkte zuerst ihm Tee ein, dann sich selbst. Jeder ihrer Bewegungen haftete ruhige Würde an, bis sie den Effekt zerstörte, indem sie einen Schluck trank und dabei laut schlürfte.

Jamie musste trotz seiner Verwirrung und seines Ärgers lachen und erntete einen empörten Blick dafür.

»Der Tee ist heiß«, verteidigte Bliss sich.

Jamie nickte. »Ja, Herzogin«, erwiderte er, bemüht, eine ernste Miene zu bewahren.

Im nächsten Augenblick füllten ihre blauen Augen sich mit Tränen. »Sie brauchen sich nicht über mich lustig zu machen«, sagte Bliss leise. »Die letzten Tage waren nicht einfach für mich. Ich hatte fast nichts zu essen und musste an den schrecklichsten Orten übernachten.« Sie brach ab und holte tief Luft. »Ich war in entsetzlicher Gefahr, Mister McKenna! Stellen Sie sich vor, ich wäre Strauchdieben begegnet!«

»Oder Sie hätten sich den Hals gebrochen, als Sie aus dem Fenster kletterten«, warf er trocken ein.

Die dicke Träne, die über Bliss’ Wange rollte, löste ganz unerwartet zärtliche Gefühle in Jamie aus.

»Sie haben kein Recht, mich hier gefangen zu halten, Mister McKenna«, sagte Bliss anklagend. »Ich bin eine freie Untertanin der Krone ...«

»Seltsame Worte aus dem Mund einer zukünftigen Yankee«, unterbrach Jamie sie lächelnd. »Die Yankees beugen ihr Knie vor niemandem – sie haben weder einen König noch eine Königin.«

Er sah, wie Bliss errötete, und empfand wieder ein unbegreifliches Verlangen danach, sie ganz ohne ihre Kleider zu sehen ...

»Manchmal frage ich mich, ob es mir je gelingen wird, von Neuseeland fortzukommen«, gab sie bedrückt zu, hob den Kopf und schaute Jamie mit ihren schönen Augen an. »Sie werden mich nach Wellington zurückbringen, nicht wahr?«

Jamie nickte nur. Er konnte nichts erwidern, seine Kehle war wie zugeschnürt.

»Ich weiß, dass Sie das für das Ehrenhafteste und Richtigste in dieser Lage halten ...«

Er wartete, bereit, sie anzuhören, obwohl er seine Entscheidung längst getroffen hatte. Und einen einmal gefassten Entschluss stieß Jamie McKenna nur äußerst selten um ...

»Sie können natürlich nicht wissen, was für einen Fehler Sie begehen«, fuhr Bliss fort. Sie war ganz blass, und Jamie vermutete, dass sie die Finger krampfhaft verschränkt hielt.

Er hatte schon öfter erlebt, dass Frauen zu solchen theatralischen Mitteln griffen.

»Alexander wird mich zwingen, ihn vom Tag unserer Hochzeit an ›Mister Zate‹ zu nennen«, sagte sie leise.

»Ich habe schon Schlimmeres gehört«, meinte Jamie.

Plötzlich griff Bliss nach Jamies Händen und umklammerte sie. »Ich werde sein Bett teilen müssen«, flüsterte sie, »und dabei liebe ich ihn gar nicht!«

Jamie sprang auf und wandte ihr den Rücken zu. Er wollte nichts hören über die Rechte, die ihrem zukünftigen Gatten zustanden; er wollte nicht einmal daran denken. »Sie sind nicht mein Problem, Herzogin«, sagte er nach langem Schweigen. »Jedenfalls nicht mehr, sobald ich Sie in Wellington abgeliefert habe.«

Bliss weinte selten; sie hatte längst gemerkt, dass es im Allgemeinen nicht viel nützte. Aber nun, bei der Vorstellung, ihr Leben lang vor einem Mann kriechen zu müssen, den sie nicht liebte, ließ sie ihren Gefühlen freien Lauf. Herzzerreißend schluchzte sie auf und schlug die Hände vors Gesicht.

Jamie McKennas Stimme klang überraschend sanft. »Weinen Sie nicht, bitte«, sagte er heiser, während er vor ihr in die Hocke ging. »So schlimm kann es doch gar nicht sein, oder?«

»Noch viel schlimmer!«, schluchzte Bliss. »Aber Sie, Mister McKenna, braucht es ja nicht zu stören, dass Sie mich für den Rest Ihres Lebens auf dem Gewissen haben werden.«

Jamie lachte leise. Er richtete sich wieder auf und zog Bliss auf die Füße. Und was er dann tat, hätte Bliss verärgern und empören müssen, doch stattdessen fand sie es auf merkwürdige Art tröstlich. Denn Jamie McKenna hob sie auf die Arme, so mühelos, als wäre sie ein kleines Kind.

»Psst!«, sagte er. »Ich bezweifle, dass dieser Mann so schlimm ist. Was Sie jetzt vor allem brauchen, Herzogin, ist ein bisschen Schlaf.«

Bliss blinzelte die Tränen aus den Augen und starrte ihn an, während sie ihre Arme haltsuchend um seinen Nacken schlang. Vieleicht bestand doch noch Hoffnung auf eine Flucht, wenn sie es geschickt anstellte ... Doch dann hörte sie sich zu ihrer Verblüffung sagen: »Ich will nicht allein sein.«

Jamie lachte leise. »Keine Angst – ich habe nicht vor, Sie auch nur eine Sekunde wieder aus den Augen zu lassen. Sie könnten ja von Neuem versuchen, die Flucht zu ergreifen.«

Er blieb stehen, um die Lampe auszudrehen, dann trug er Bliss über die dunkle Treppe in den ersten Stock hinauf.