2,99 €

Mehr erfahren.

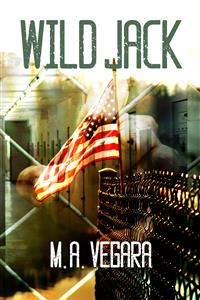

- Herausgeber: M. A. Vegara

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Sprache: Spanisch

Los asesinatos del hombre más poderoso de Marlinton y su esposa conmocionan a esta pequeña comunidad del condado de Pocahontas situada en el corazón de los Apalaches, en Virginia Occidental. El único condenado por estos crímenes (Wild Jack), desde el corredor de la muerte, nos narra en primera persona la historia de cómo se forja el destino de un perdedor. Por su parte, un atormentado y frustrado sheriff (Samuel Smith) desgranará los detalles de una investigación salpicada de numerosas incógnitas.

Una historia que tiene como escenario la zona más rural y montañosa de Virginia Occidental durante las décadas de los cuarenta y cincuenta, desarrollándose la trama a lo largo de dos narraciones paralelas en las que corrupción, misterio y suspense se dan la mano en un relato lleno de personajes complejos tras los que se esconde un terrible secreto.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

IV

Aquello era un desolladero; había sangre hasta en el techo de la habitación. Mason Brown, todavía embutido entre las satinadas sábanas blancas empapadas en su propia sangre seca, yacía en la cama con la cabeza reventada; se habían empleado a base de bien con él. Probablemente, por su posición, el ataque le cogió dormido y en el primer golpe lo dejaron seco; los demás fueron puro ensañamiento, hasta casi partirle el cráneo en dos, pudiéndose adivinar entre su cabellera ensangrentada el blanco de los sesos asomando. Del arma no había ni rastro, pero, a primera vista, parecía que hubiesen utilizado algún objeto romo y metálico, ya que no se apreciaban astillas y no habían aparentes signos de aristas en la cabeza del señor Brown que hubiera podido dejar otro tipo de objeto.

A Emma Brown le habían dado alguna oportunidad más, aunque no más allá del pie de cama blanco tapizado en capitoné. Estaba tendida a los pies de la cama, cosida a puñaladas y, para rematar el trabajo, le habían rebanado el cuello de lado a lado. Todo indicaba que se despertó con los primeros golpes que asestaron a su esposo e intentó huir en dirección a la puerta de la habitación situada a pocos pasos de donde yacía muerta; quien la mató la alcanzó a esa altura y se ensañó con ella de una forma animal. Era evidente que el arma era un cuchillo de hoja media y fácil uso, tanto por el tamaño de las heridas como por la limpieza del tajo en el cuello; probablemente un machete como los que suelen utilizar los tramperos de las montañas para despellejar mapaches, pero solo era una suposición porque tampoco había ni rastro del arma utilizada en esa carnicería.

—Sheriff, sheriff —me devolvió a la realidad mi ayudante James chasqueando los dedos ante mis atónitos ojos.

Aquella escena me dejó anestesiado. No es que no hubiera visto antes algo similar —durante la guerra del Pacífico había visto cosas mucho peores y que helarían la sangre del psicópata más encarnizado—, pero el ver a los Brown en aquel baño de sangre me paralizó por unos instantes: asaltados de madrugada en su propia habitación y sin ninguna posibilidad de defensa; imaginaba al señor Brown dando su último suspiro en este mundo tras los primeros golpes, sin la más mínima compasión y de la forma más cobarde; la desesperación de Emma al despertar de forma súbita con aquel panorama en su mismísimo lecho y sus gritos desesperados suplicando clemencia sin llegar a comprender la razón de tanta violencia desatada; hasta podía llegar a recrear en mi imaginación a los asesinos regodeándose con el terror de Emma en aquella orgía sangrienta.

Y es que no era lo mismo contemplar aquella sangría una mañana de sábado, en el otoño de 1954, que hacerlo diez años atrás, en plena guerra. No es que el ver a un puñado de japoneses desmembrados en Arawee no despertara en mí algún sentimiento piadoso; digo que en la guerra es lo que te esperas y para lo que te mentalizas; es como si te inmunizaras ante el dolor y el sufrimiento ajenos en esa situación; no te queda otra, se puede decir. El enemigo, por mucho que tenga familia, amigos, novia y todo eso, no deja de ser el enemigo y, desde luego, no dudaría en cumplir las órdenes de su superior y despedazarte de la misma forma, a pesar de que después de hacerlo y contemplar tu cuerpo reventado pudiera sentir idéntica compasión hacia ti; al fin y al cabo, todos estamos hechos del mismo barro. Sin embargo, cuando ya te has acostumbrado a ver algo muerto solo en un plato acompañado de guarnición, el volver a revivir aquellas escenas que has querido esconder en lo más recóndito de tu memoria hace que no puedas evitar que se te revuelvan las tripas como si fuera la primera vez. Además, qué demonios: los dos fiambres que tenía delante eran nada menos que los Brown.

—Sí, sí; estoy bien, estoy bien —reaccioné de inmediato ante el chasquear de dedos de mi ayudante, quien no dejó de mirarme con gesto grave mientras me alejaba de él para comenzar a inspeccionar la habitación. No era para menos la mirada de preocupación de James, ya que todos en el condado de Pocahontas sabían del especial vínculo que tenía con los Brown.

Mason Brown era un hombre hecho a sí mismo. Comenzó a amasar su inmensa fortuna durante los últimos años de la prohibición de la ley Volstead; tenía un imán para el dinero y era un verdadero zorro para los negocios, ya fueran legales o ilegales; supo aprovechar las oportunidades que le ofreció la vida y multiplicó las ganancias que obtuvo con la fabricación y venta ilegal de alcohol destilado en el condado; para el cuarenta y cinco ya había construido un imperio agrícola y maderero que dominaba casi todo el valle del río Greenbrier hasta Mill Point. Fue precisamente después de la guerra cuando entré en contacto con él; si bien es cierto que lo conocía de antes —no había quien no conociera en todo el condado de Pocahontas a Mason Brown—, mi relación personal con él comenzó en esos años.

Pocos jóvenes del condado fueron los que volvieron de la guerra, ya fuera porque cayeron en combate, ya fuera porque decidieron buscar fortuna en alguna de las grandes ciudades por aquel entonces sedientas de la mano de obra necesaria para poner en marcha la economía de posguerra. Yo fui uno de entre la escasa veintena que volvió a este lugar perdido en las montañas de Virginia Occidental; no es que ofreciera unas perspectivas de futuro muy halagüeñas el volver a Marlinton, pero, la verdad, de lo que menos ganas tenía por aquel entonces era de seguir dando vueltas por ahí en busca de «aventuras»; además, estaba lo de mi padre, que había enfermado unos pocos años atrás y alguien tenía que hacerse cargo de la granja y cuidar de mi madre. Sin embargo, en esas se cruzó en mi camino Mason Brown y, todavía hoy, me pregunto si eso supuso un golpe de suerte o, por el contrario, una condena.

Fue duro tener que vender la granja, especialmente para mi padre. Recuerdo la impotencia del viejo cuando tuvo que rendirse ante la evidencia de que su enfermedad le incapacitaba para seguir trabajando; yo no estaba de acuerdo, ya que mi intención era hacerme cargo de la granja, pero mi padre hizo de tripas corazón y, finalmente, me convenció de que era la mejor opción. La oferta, bien mirado, no era mala: Mason Brown nunca perdía la oportunidad de agrandar su imperio en el valle del Greenbrier, por lo que, conocedor de la enfermedad de mi padre y de sus problemas para la llevanza de la granja, se presentó una mañana de primavera del cuarenta y seis en nuestra casa con una suculenta cantidad de dinero bajo el brazo; mi padre la rechazó de entrada, pero el zorro de Mason guardaba un as en la manga. Efectivamente, además del dinero, Mason Brown me incluía a mí en la oferta: ya tenía en nómina al alcalde Carlson, al fiscal Davis y a los magistrados de la Corte, pero le faltaba un sheriff de su cuerda y las elecciones estaban a la vuelta de la esquina.

¿Por qué se fijó en mí? Ya he dicho que Mason era un zorro para los negocios y sabía que el mejor estiércol con el que se abona la planta del dinero es la política; vio la oportunidad de matar dos pájaros de un tiro: de una parte, ampliaría sus dominios en el valle del Greenbrier haciéndose con la granja de mi padre y, de otra, se haría con el único joven de Marlinton héroe de guerra y con la preparatoria terminada; yo era el perfecto candidato a sheriff. Para mi padre, la perspectiva de garantizar el futuro de su hijo entre las fuerzas vivas de Marlinton terminó por convencerle y aceptó la oferta; a mi madre no hizo falta mucho más para convencerla, ya que la idea de comprarse en el centro de Marlinton una casa con el dinero de la venta, montar la mercería de sus sueños con el resto, dejar atrás la dura vida de la mujer de un granjero y, lo que era más importante, ver a su hijo luciendo la estrella de sheriff, eran argumentos más que contundentes para aceptar la oferta del señor Brown. Así las cosas, y teniendo en cuenta que tampoco me desagradaba en exceso la idea de convertirme en sheriff, terminé por ceder ante los ruegos de mis padres. Derrotar al sheriff Parsons en las elecciones sería coser y cantar: yo iba a ser el candidato del todopoderoso Mason Brown; no había más que hablar.

—Jefe, están aquí los de la Estatal —anunció el agente Bennett asomando la cabeza por el umbral de la puerta de la habitación donde yacían los cadáveres de los Brown.

—Voy —le contesté.

Salí de la habitación y bajé las escaleras hasta el amplio recibidor de la mansión de los Brown, donde se encontraban los dos agentes de la Policía Estatal adscritos al condado. Ya los conocía: dos tipos encorbatados que no llegaban a la treintena; eran los típicos recién llegados al cuerpo a los que habían destinado a un lugar perdido de la mano de Dios y que estaban deseando pescar algún buen caso que los devolviera a un despacho de Charleston para lucir traje y ascender. La noche anterior se debieron correr una buena juerga: los ojos vidriosos, el pelo sin engominar y la barba de las nueve de la mañana delataban que ese no era su mejor momento del día.

—Buenos días, sheriff —me saludó el agente Johnson.

—No tan buenos —le respondí, estrechándole la mano a Johnson y a su compañero, cuyo apellido creo que era Peterson, o algo así.

![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)