17,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: btb Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Amy Liptrot möchte das einsame Leben auf den Orkneyinseln hinter sich lassen und bucht einen One-Way-Flug nach Berlin. Sie mietet ein Hochbett in einer WG und beginnt, mit ihrem Handy nach Arbeit – und Liebe – zu suchen.

»Wilde Geschöpfe« erzählt von einem bewegten Jahr in Berlin, in dem Amy der Tierwelt der Stadt an völlig unerwarteten Orten begegnet, den Zyklen des Mondes und den Flugbahnen der Zugvögel folgt. Sie erlebt die Einsamkeit des Online-Datings in der Wildnis der Großstadt und gibt sich der berauschenden Macht von Liebe und Lust hin.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 179

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Zum Buch

Die schottische Autorin Amy Liptrot möchte das einsame Leben auf den Orkneyinseln hinter sich lassen und bucht einen One-Way-Flug nach Berlin. Sie mietet ein Hochbett in einer WG und beginnt mit ihrem Handy nach Arbeit – und Liebe – zu suchen.

Wilde Geschöpfe erzählt von einem bewegten Jahr in Berlin, in dem Amy der Tierwelt der Stadt an völlig unerwarteten Orten begegnet, den Zyklen des Mondes und den Flugbahnen der Zugvögel folgt. Sie erlebt die Einsamkeit des Online-Datings in der Wildnis der Großstadt und gibt sich der berauschenden Macht von Liebe und Lust hin.

Zur Autorin

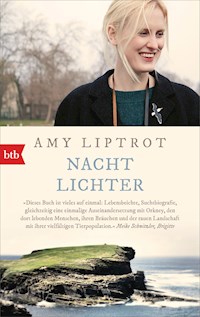

AMYLIPTROT ist auf den Orkneyinseln aufgewachsen. Als Journalistin schreibt sie für verschiedene britische Magazine. Ihr Debüt Nachtlichter begeisterte Leser*innen wie Presse gleichermaßen, stand wochenlang auf den britischen Bestsellerlisten und wurde u. a. mit dem Wainwright Prize for Best Nature and Travel Writing sowie dem PEN Ackerley Prize für autobiografisches Schreiben ausgezeichnet.

Amy Liptrot

Wilde Geschöpfe

Aus dem Englischen von Bettina Münch

Die Originalausgabe erschien 2022 unter dem Titel »The Instant« bei Canongate Books Ltd, Edinburgh.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.Die Übersetzerin dankt dem Deutschen Übersetzerfonds für die Förderung ihrer Arbeit an diesem Buch.

Copyright © der Originalausgabe 2022 by Amy Liptrot

Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2024 by btb Verlag

in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH

Neumarkter Straße 28, 81673 München

Covergestaltung: semper smile, München

Covermotiv: © Getty Images/Leontura;

© shutterstock/Larus M, EVdesing EV

Autorinnenfoto: © Fionn McArthur

Satz: Uhl + Massopust, Aalen

ISBN 978-3-641-29862-3V001

www.btb-verlag.de

www.facebook.com/penguinbuecher

Für alle im Herzen Getroffenen

INHALT

Prolog

Wie man durch die Wellen schwimmt

Eine Google-Maps-Tour des Herzens

London von oben

Nebelkrähen

Berlin für Anfänger

Digitale Nomaden und Geister

Raubvögel

Die wilden Geschöpfe des Internets

Gelegenheitsjobs

Eintauchen ins Berghain

Verkehrsinseln

Der Wald

Verkehrsinseln Fortsetzung

Digitale Archäologie

Graugänse

Liebesleid/Lichtsuche

Apophänie

Epilog

Dank

PROLOG

Februar

Hungermond

Ich kriege Textnachrichten vom Mond. Auf meinem Handy leuchtet die Frage auf, ob der Mond meinen Standort verwenden darf, und ich stimme zu.

Ich bin in eine neue Stadt gezogen, aber der Mond folgt mir. Er schreibt mir in einer SMS, wann er aufgehen wird. Durch die Fenster meiner Kreuzberger Wohnung ist über dem Hof nur ein trapezförmiges Stück Himmel zu sehen, nur ein kleiner Ausschnitt, in dem man in manchen klaren Nächten einen Blick auf den vorüberziehenden Mond erhaschen kann.

B hat erzählt, dass manche Leute nur hierherzögen, um ihren Freunden zu Hause erzählen zu können, dass sie in Berlin leben. B meinte, dass Leute, die hierherziehen, oft das Gefühl hätten, ein paar Lebensjahre abgelegt zu haben, dass sie ihre Jugend verlängern können.

Die App verwendet meinen Standort, um mir die jeweilige Mondphase anzuzeigen, seine Richtung und Entfernung. In diesem Augenblick ist er 384012 Kilometer von meiner Hand entfernt, die am Tisch in der engen Küche dieser Wohnung in dem altmodischen Miethaus mit den hohen Fenstern und den Brennnesseln vor der Haustür mein Handy an die Brust drückt. Ich bin gerade von der Arbeit gekommen und zittere vor Müdigkeit. Der Mond nimmt zu und steht fast genau im Osten, 25,2 Grad über dem Horizont. Er ist kurz nach Mittag aufgegangen und wird gegen drei Uhr früh untergehen.

Ich lasse mir ein Bad einlaufen, konsultiere meine digitalen Karten, dann warte ich auf den Mond. Meine Wanne steht neben dem Fenster, und ich mache es weit auf. Draußen ist es kalt. Ich höre streunende Katzen im Treppenhaus miauen, Elstern, die in den kahlen Bäumen rascheln, und das dumpfe Dröhnen der Stadt, das mich an den Wind zu Hause erinnert. Das Erste, was ich vom Mond sehe, ist sein Spiegelbild im Fenster meines Nachbarn gegenüber: ein bauchiges Leuchten in einem Doppelglasfenster. Im Laufe des Abends zieht er vorüber wie ein weit entferntes Schiff. Ich gehe immer wieder zum Fenster und freue mich, sein selbstvergessenes Licht zu sehen.

Das Treppenhaus ist voller politischer Graffiti und Zeichen: Anti-Gentrifizierung, Pro-Flüchtlinge, Anarcho. Das Gebäude war früher besetzt, und ein paar Dinge sind innerhalb der Hausgemeinschaft immer noch Gemeineigentum: das geteilte WLAN und die Heimwerker. Ich höre die Nachbarn rings um den Hof, Sex und Streitereien in verschiedenen Sprachen, jemand spielt Flöte, ein Baby weint. An jedem 1. Mai findet im Hof eine große Technoparty statt. Die Gegend hier steht unter Strom.

Das Internet ist hektisch, und ich wende mich zur Entspannung dem Mond zu, öffne neue Browser-Tabs für die Wikipedia-Seite des Mondes und seine Google-Maps-Ansicht. Ich folge den neuesten lunaren Entwicklungen der NASA. Lerne, dass der Mond vermutlich einmal Teil der Erde war und von einem Asteroiden abgesprengt wurde. B ist von Schottland nach Tasmanien gezogen und berichtet mir, dass der Mond auf der Südhalbkugel ein anderer ist: Er nimmt in entgegengesetzter Richtung zu und ab. Ich lerne, dass der Mond die Rotation der Erde verlangsamt. Er hält uns fest.

Der Mond und ganz besonders seine Auswirkungen auf die Gezeiten rückten stärker in mein Bewusstsein, als ich wieder zu Hause auf der Insel war. Die Ebbe bei Neumond ist die beste Zeit, um am Strand nach den Schalentieren zu graben, die wir »Spoots« nennen; und nach Vollmond ist die beste Zeit, um an der Hochwassermarke nach angespültem Strandgut – Treibholz und Schätzen – zu suchen.

***

Meine Straße und die wenigen angrenzenden sind ein Gemisch aus verschiedenen Kreuzberger Epochen: Tante-Emma-Läden, türkische Bäckereien, eine Werkstatt, die »Revolutionsausrüstung« verkauft, neben einer Sushi-Bar, Edelcafés und Designerboutiquen. Es gibt Klamotten auf dem Bürgersteig, die einfach mitgenommen werden dürfen, aber auch Geschäfte, die Kleider für 1000 Euro verkaufen.

Im Internet stellen die Leute Fragen. Aus was besteht der Mond? Warum kann ich den Mond tagsüber nicht sehen? Warum ist der Mond rot? Kann der Mond zerstört werden?

Ich trage lange Röcke und fingerlose Handschuhe, lackiere mir die Nägel wie früher. Ich gehe auf Partys. Im englischsprachigen Buchladen lese ich aus der Odyssee vor, während zwei Norweger dazu Synthesizer spielen.

Ich bin davongelaufen, aber ich begegne dem Mond, wohin ich auch gehe. Auf dem Tempelhofer Feld – einem riesigen Park mitten in der Stadt – fand ich direkt auf dem Spazierweg einen winzigen rosafarbenen Plastikhalbmond. In meiner ersten Woche in Berlin entdeckte ich in einem Buchladen einen wunderschönen Mondkalender, den ich an die Wand geklebt habe. Zweimal im Monat, bei Neu- und bei Vollmond, warte ich auf die Syzygie: jenen Moment, in dem Mond, Erde und Sonne auf einer annähernd geraden Linie liegen. Die Mondzyklen sind mehr oder weniger das Einzige, was ich für das kommende Jahr im Kalender stehen habe. Meine Zukunft ist unbestimmt, aber ich weiß, was der Mond tun wird.

Im kommenden solaren Kalenderjahr wird es dreizehn Vollmonde geben. Je nach Jahreszeit und Monat hat der Vollmond einen anderen traditionellen Namen. Der Vollmond im Februar ist der Hungermond; der Märzmond ist bekannt als der Lenz-, Wurm- oder Sirupmond. Diese Namen sind uns aus unterschiedlichen Kulturen überliefert, von den Ureinwohnern Amerikas bis zu den Kelten und Angelsachsen, und alle beziehen sich auf die Jahreszeiten und das bäuerliche Jahr.

Der Mond ist jetzt über den Hof und hinter die Gebäude gezogen, aber ich schaue mir online weiter Fotos von ihm an. Ich schließe Twitter, die Dating-App, die eBay-Angebote. Mondmosaike werden aus Hunderten verschiedenen Einzelbildern erstellt, die mit einer Teleskopkamera aufgenommen und zu einem detailgenauen Bild der Mondoberfläche zusammengesetzt werden: texturierte Krater, Berge und Klippen. Sie sind vergrößert, monochrom und leuchtend. Es ist Februar, und die Stadt ist düster, aber ich suche wie verrückt nach Mondlicht.

Ich bin seit vier Monaten in Berlin und habe in fünf verschiedenen Häusern gewohnt. Ich bin über Kopfsteinpflaster geradelt, habe darauf geachtet, dass meine Geräte aufgeladen sind, und ein Paar Shorts getragen, die ich auf dem Bürgersteig gefunden habe. Ich sitze vor Spätis, diesen Verkaufsbuden an jeder Straßenecke, rauche dort Selbstgedrehte, trinke Club Mate und beobachte attraktive und merkwürdige Menschen auf der Straße. Ich hatte eine Liebesaffäre, die zwei Nächte und zwei Nachmittage dauerte.

Die Menschen in dieser Stadt können sich zu nichts und niemandem bekennen, aber der Mond kreist unermüdlich um die Erde, und die Monate vergehen unerbittlich. Ich spreche kein Deutsch, aber ich kenne »der Mond«.

Meine Zuneigung zum Mond ist in den Jahren der Einsamkeit gewachsen und seine Zuneigung zu mir ebenfalls. Der Mond, erzähle ich B, ist mein Liebster.

WIE MAN DURCH DIE WELLEN SCHWIMMT

Juli

Donnermond

Letzten Sommer mietete ich in dem Hafenstädtchen auf der Insel eine kleine Wohnung, nah genug an der Anlegestelle, um die Passagierdurchsagen auf der Fähre zu hören, die zweimal am Tag ankam und deren Horn den Tagen einen gemächlichen Rhythmus verlieh.

Ich hatte ein überflüssiges London A-Z zerrissen und die Seiten dieses Stadtplans als Tapete verwendet. Meine Dusche war voller Sand und Seetang.

Draußen vor dem Hinterausgang, wo ich zum Rauchen hinging, belagerten zwitschernde Spatzen den Efeu. Ich nahm hier und da ein bisschen Arbeit an, dachte über eine weitere Saison bei meinen alten Arbeitgebern nach und wartete darauf, dass etwas geschah.

Obwohl ich nun diese Wohnung hatte, mit einem Bücherregal und Breitbandzugang, stand ich oft von Einsamkeit übermannt in der Küche. Ich lebte seit mehreren Jahren allein, und das machte mir zu schaffen.

Häufig stieg ich den Hügel hinauf und sah zu, wie der Mond aufging. Ich schaute auf die Stadt hinab, hinaus über die Bucht zu den anderen Inseln und, jenseits davon, zum schottischen Festland und nach Westen, wo sich der Atlantik ausdehnt.

In anderen Nächten blieb ich lange wach, ging im Bett auf Reisen und durchwanderte das Internet. Während mein warmer Laptop auf der Bettdecke surrte, spazierte ich mit Google Street View durch die Straßen internationaler Städte.

Ich schlafe ein. Ich träume davon, ein Vogel zu sein, und fliege hoch über dem Internet.

Ungefähr einmal die Woche traf ich mich mit meiner exzentrischen Schwimmgruppe. Während wir uns neben unseren Autos auszogen, plauderten wir über das Wetter, die Temperatur und die Verhältnisse des Meeres. Dann gingen wir ohne langes Zögern zusammen ins Wasser. Ich schwamm auch allein, häufig an einem kleinen Strand am Stadtrand. Eine Weile lang beäugte ich das Wasser skeptisch, schälte mich dann aus meiner Jeans und spürte den kalten Wind an den Beinen. Ich zog meine Neoprenhandschuhe und -füßlinge an und ließ den Rest meiner Kleidung auf einem Haufen auf den Kieseln zurück. Schritt für Schritt bewegte ich mich ins Wasser, alle Poren, Organe und Körperfunktionen reagierten auf das Kältebad. Wenn mir das Wasser bis zur Brust reichte, nahm ich meinen ganzen Willen zusammen und begann laut keuchend zu schwimmen.

Das waren die besten Minuten meiner Woche. Ich schwamm parallel zum Strand, gewöhnte mich an die Temperatur. Mit bleichen Gliedern im grünlichen Wasser, ein bisschen Meer im Mund, schwamm ich niemals zu weit hinaus und blieb niemals zu lange drin. In diesen Minuten überließ ich mich der See, dem Bis-zum-Hals-eingetaucht-Sein und dem Vertrauen darauf, dass ich getragen werden würde.

Das Meer war der einzige Ort, an den ich mein Handy nicht mitnahm. Nachts blieb ich meist viel zu lang wach und scrollte hoch und runter. An einer merkwürdig übersetzten wikiHow-Seite zum Thema »Wie man durch die Wellen schwimmt« blieb ich hängen.

Die einfachste Art, eine Welle passieren zu lassen, ist es, sich unter ihr wegzuducken.

Ich machte einen Ausflug nach Süden, reiste durchs Land und kam bei Paaren unter, die ich nachts durch die Wand plaudern und lachen hörte. Als ich auf die Insel zurückkehrte, war ich mies gelaunt und wütend, verschlossen und unzufrieden.

Ich war sexuell frustriert, und das Herz tat mir weh. Ich wollte weinen und tat es auch oft. Zum ersten Mal im Leben wurde mir bewusst, dass ich alterte, dass das Ende der Dreißiger rasend schnell näher kam. Ich schämte mich meiner konventionellen Bedürfnisse. Ich hatte gehofft, fantasievoller und interessanter zu sein, als mir einen Freund zu wünschen. Aber der kalte und unerreichbare Mond war eben manchmal nicht genug.

Ich lud mir Tinder aufs Handy, und der standortbasierte Algorithmus zeigte mir unerreichbare Menschen auf Ölplattformen und vorüberfahrenden Fischerbooten draußen auf dem Meer an.

Wenn du eine ungewöhnlich große Welle herankommen siehst, schwimm am besten direkt auf sie zu.

Ich verknallte mich in einen Freund, nahm irgendwann meinen Mut zusammen und sagte es ihm. Er gab mir höflich, aber bestimmt zu verstehen, dass er nicht interessiert sei. Grenzenloser Kummer. Ich schämte mich, so sehr wegen etwas aus der Fassung zu geraten, das gar nicht stattgefunden hatte, wegen nichts aus der Fassung zu geraten. Im Geiste ließ ich Armeen aufmarschieren und zerstören, um es dann wieder sein zu lassen.

Ich beschloss, mich zu zwingen, darüber hinwegzukommen. Ich würde einen anderen Bekannten verführen. Also rasierte ich mir die Beine, zog ein Kleid an und ging zu ihm nach Hause. Er war nicht da. Danach brachte ich es nicht mehr fertig. Es kümmerte mich auch nicht mehr besonders.

Inselgigantismus ist ein Phänomen, bei dem die Körpergröße von Tieren, die auf einer Insel leben, im Vergleich zu ihren Artverwandten auf dem Festland über Generationen hinweg zunimmt. Die geringere Anzahl von Fressfeinden oder Konkurrenten erlaubt es ihnen, größer zu werden. Am häufigsten ist das bei Nagetieren zu beobachten. Auf meinen Inseln sind Wühlmäuse und Feldmäuse nachweislich größer als ihre Vettern auf dem Festland.

Wenn du von einer Welle gepackt und herumgeschleudert wirst, bleib ruhig! Kämpf nicht dagegen an. Die Welle wird dich nach ein paar Sekunden wieder loslassen.

Ich stieg den Black Craig hinauf und folgte dem einsamen Küstenstreifen bis zu den höchsten Klippen der Insel. Vom Küstenpfad aus sah ich Wellenenergieanlagen im Meer schaukeln und winkte der Fähre zu, aber ich glaube nicht, dass jemand zurückwinkte. Wie ein riesiges Ausrufezeichen ragte ein solitärer Felsblock aus dem Wasser, ein fast unwirkliches Gebilde, von dem ich mir vorstellte, wie es vor meinen Augen zusammenbricht, mit mir als einziger Zeugin. Ich dachte daran, dass ich am Tag zuvor in der Obst- und Gemüseabteilung des Supermarkts, mit einem welken Salatkopf in der Hand, beschlossen hatte, die Insel nach dem Sommer definitiv zu verlassen. Aber in diesem Moment, dort oben mit den rosafarbenen Grasnelken und Orchideen, den Kiebitzen, Steinschmätzern und Papageientauchern war ich mir nicht mehr so sicher.

Ich dachte daran, dass mir jemand erzählt hatte, es gebe auf der Insel nur ein einziges Haus, das nicht von einem anderen aus zu sehen ist. Und dass die winzige Primula scotica ungeschützte, salzige Gegenden mag.

Auf der Suche nach einer Holzsauna, von der ich vor einiger Zeit gehört und Bilder gesehen hatte, folgte ich dem Bachlauf hinauf in die Hügel. Die Brachvögel drehten gerade durch. Ich fand den Wasserfall und das darunter aufgestaute Becken, aber die Sauna gab es nicht mehr. Sie war niedergebrannt, und nur die schwarzen Stümpfe waren übrig geblieben. Ich kühlte meine Füße im Wasser, lief zur Straße und fuhr per Anhalter mit einem Robbenspezialisten zurück in die Stadt.

Ich hatte das Skelett eines guten Lebens, aber es gab kein Herz darin. Seit zwei Jahren trug ich das ganze Jahr über die gleichen warmen Schichten. Meine Sommer- und Partykleider hingen ungetragen im Schrank. Auf meinen Fotos konnte man früher ausschließlich Menschen sehen, jetzt zeigten sie den Himmel.

Die Vögel, die mir begegneten, bildeten den Höhepunkt meines Tages. Am einen Tag war es ein Kornweihenmännchen, ein silbernes Aufblitzen beim Autofahren, am nächsten ein paar Eiderenten im Hafen, die lustige Rufe ausstießen.

Ich lebte auf halber Strecke zwischen meinen Eltern und doch inmitten ihrer Kommunikation. Seit zehn Jahren geschieden, benutzten sie mich, um jeweils an Informationen über den anderen heranzukommen.

Ich gab mir Mühe, mich locker zu geben, froh und dankbar zu sein für das, was ich hatte, aber diese taumelnde Suche nach mehr wühlte mich immer wieder auf. Das Verlangen und Selbstvertrauen, das mich antrieb, frustrierte mich zugleich. Der Schmerz war ein Nebenprodukt meines Strebens.

Wenn dich die Wellen herumwirbeln, musst du entweder ins flache Wasser gelangen oder weg vom Strand und hinter die Wellen schwimmen.

Es gab Tage, an denen sich die Einsamkeit so in mir aufstaute, dass sie als wütende Kommentare wieder heraussprudelte – häufig gegen die Insel gerichtet. In Nächten, in denen ich allein war und litt, fragte ich mich, ob ich für dieses Leben wirklich mit dem Trinken aufgehört hatte.

Ich musste weg. Ich wollte ein Erwachsenenleben, Restaurants, Erotik, Gespräche und Kunst. Ich wollte neue Menschen kennenlernen, die nichts Altes über mich wussten.

Ich wurde bezahlt und hatte genug Geld auf dem Konto, um mich ein paar Monate über Wasser zu halten. Also beschloss ich, die Segel zu setzen. Ich kündigte meine Wohnung und, ehe ich mich versah, stand ich eines Morgens auf und nahm die Fähre.

Das Gefühl der Abreise habe ich schon immer geliebt: die Bewegung des Schiffs, das vom Kai und von der Insel ablegt, und des Busses, der sich auf der A9 auf den Weg nach Süden macht.

Während Schottland vorübergleitet, schreibe ich in meinem Notizbuch, meinem Traumtagebuch, an meine zukünftige große Liebe, denke mir Zeilen und Bekenntnisse für eine gesichts- und namenlose Fantasiegestalt aus:

Ich will in jedem Raum deines Hauses schlafen.

Will eine Erinnerung aus jedem Jahr deines Lebens erfahren.

Ich werde die Kurve deines Rückens auf Millimeterpapier zeichnen.

Werde jeden Tag die Buchstaben deines Namens aus der Zeitung schneiden.

Ich will, dass Schulkinder deine DNA-Sequenz aufsagen.

EINE GOOGLE-MAPS-TOUR DES HERZENS

August

Getreidemond

In einem Zug der East Coast Main Line nach Süden habe ich Welten im Gepäck. In der am Bahnhof gekauften Zeitung verspricht der Premierminister neue Befugnisse im Kampf gegen terroristische Bedrohungen; Sumpfrohrsänger und Turteltauben kommen auf die Liste der gefährdeten Arten. Ich habe drei Bücher dabei, jedes davon eine Einladung an andere Orte, für andere Ideen: Norfolk in den 1930er Jahren, eine Studie über Strömungsdynamik, leere Seiten und viele weitere Bücher auf meinem Handy. Die Qual der Wahl macht mich ganz schwindlig auf dieser fünfstündigen Reise, ich staune über die Möglichkeiten, die sich von meinem Sitzplatz im Zug aus eröffnen. Ich kann mich im Abteil in Gespräche ein- und ausblenden: vier Ruheständler auf einem Tagesausflug nach York, zwei Leute in den Zwanzigern, die sich über einen gemeinsamen Freund unterhalten, der Mann neben mir hat Kopfhörer auf und schaut Zeichentrickfilme auf YouTube.

In der Zwischenzeit fliegt England mit fast 150 Stundenkilometern vorbei: seine Hecken und Lagerhäuser, seine Campingplätze und Solarfarmen, Hochstraßen und Unterführungen. Ich sehe einen Mann neben einem toten Tier stehen. Ich sehe einen Turmfalken auf einem Pfosten hocken. Es ist Spätsommer, und die Sonne wird greller, je weiter wir nach Süden fahren.

Und dann halte ich mein Handy in der Hand, das das gesamte Internet enthält: alle meine Freunde, die komplette Wikipedia-Enzyklopädie. Das Internet bietet immer ein Woanders. Ich verbringe meine Tage damit, abgelenkt zu werden, meine Aufmerksamkeit wird von hier nach da gezogen. Ich kann froh sein, überhaupt etwas zustande zu bringen. Für welche Welt entscheide ich mich?

Ich öffne Google Earth. Aus 1100 Kilometern Entfernung habe ich eine Ansicht aus der Gottesperspektive und drehe den Globus mit den Fingern wie eine Murmel. Ich habe die Welt zwischen Daumen und Zeigefinger und ziehe mein Land auf mich zu wie ein Fallschirmspringer, der zur Landung ansetzt.

Ich finde Großbritannien, bewege mich dann nach Norden, folge Autobahnen und Flüssen wie ein Zugvogel. Ich habe mit einem Fuß auf den Inseln gelebt und mit dem anderen im Internet. Alle paar Monate habe ich diesen Koffer landauf- und landabwärts gezerrt. Dieses Mal gehe ich für ein Jahr oder länger fort, und auf dem Weg nach Süden findet mein Handy neue Netzwerke.

Ich bin auf dem Seeweg abgereist, aber mit Google nähere ich mich den Inseln auf dem Luftweg und zoome sie heran: zehn Kilometer pro Zentimeter, fünf Kilometer pro Zentimeter. Ich greife vom Himmel herab. Meine Inseln liegen auf meiner Handfläche: geruchslos, unbeweglich und digitalisiert, für immer wolkenlos in einem ewigen Sommer. Ich komme von dort, aber das Vertraute wird mir fremd.

Bilder, die kommerzielle Satelliten oder Flugzeuge an selten klaren Tagen aufgenommen haben, werden auf riesigen Servern in South Carolina, Iowa, Irland oder Finnland gespeichert und jetzt im Handumdrehen aufgerufen und über faseroptische Unterseekabel und das Mobilfunknetz zu mir übertragen, während ich in meinem Zug mit Höchstgeschwindigkeit nach Süden reise.

Ich verharre über der Hauptinsel. Auf den Satellitenaufnahmen wirken die meisten Felder üppig grün, auf einigen anderen wurde das Gras gemäht oder vor Kurzem frisch eingesät, deshalb weiß ich, dass diese Aufnahmen nach dem ersten Silierschnitt Anfang Juni gemacht worden sind. Ich kann die Tageszeit an den Windturbinen ablesen, als wären es Sonnenuhren: Sie werfen lange Schatten nach Südwesten, also muss es früher Morgen sein.

Ich hole die Farm am Klippenrand heran, auf der ich aufgewachsen bin. Auf dem Bild ist gerade Flut; einige vertraute Felsnasen sind nicht zu sehen. Ein Haufen Silageballen wirkt von oben wie ein schwarzes Loch. Man sieht Dads Traktorspuren auf den Feldern. Auf der Wiese rund um den Wohnwagen glitzert die Sonne auf den Dächern der rostigen alten Fahrzeuge – Autos, die ich einmal gefahren habe.

Ich schaue mir unbewohnte Inseln an, so nah, dass ich die Umrisse und Schatten der Robben erkennen kann, die sich auf die Felsen gehievt haben. Es gibt digitale Pannen. Verschiedene Schichten wurden zu unterschiedlichen Zeiten aufgenommen, und ich springe zwischen 2008 und 2010 und dann zu 2006 hin und her, lege Schichten der digitalen Archäologie frei. Ich überquere ein Feld und bin zwei Jahre zurückgewandert. Die Karte setzt sich immer wieder neu zusammen, es ist eine ewige Zeitreise.