3,99 €

Mehr erfahren.

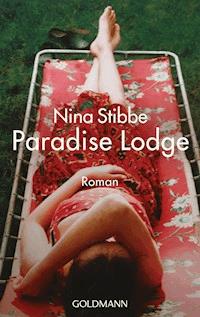

- Herausgeber: Goldmann Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Um ihr Taschengeld aufzubessern, jobbt die 15-jährige Lizzie Vogel neben der Schule in einem Altersheim. Auch wenn sich ihre Kenntnisse über den Umgang mit Senioren auf zwei Regeln beschränken: Man sollte ihnen möglichst kein Vollkornbrot servieren und sie nicht wie Kleinkinder behandeln. Als plötzlich ein neues Heim aufmacht, ist Lizzies Arbeitsplatz allerdings in Gefahr. Denn die Konkurrenz macht dank des schöneren Parkplatzes, der Bingoabende und regelmäßigen Pfarrerbesuche dem maroden Paradise Lodge die Pensionisten streitig. Ein Plan muss her – und zwar schnell ...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 505

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

Buch

Lizzie Vogel ist ein 15-jähriges Mädchen, das zur Aufbesserung seines Taschengelds einen Job in einem Altersheim ergattert. Das Paradise Lodge droht im Chaos zu versinken, vor allem als die bisherige Leiterin ihren Posten verlässt, um ein neues Heim zu gründen. Obwohl Lizzie über Grundkenntnisse im Umgang mit Senioren verfügt – man sollte ihnen möglichst kein Vollkornbrot servieren und sie nicht wie Kleinkinder behandeln –, hat sie keine Ahnung, wie man einer hilflosen Person aus der Badewanne hilft oder was in einem Todesfall zu tun ist. Als sich das neue Heim mit seinem schöneren Parkplatz und dem Gymnastikangebot dann auch noch zur echten Konkurrenz von Paradise Lodge entwickelt, wird die Lage kritisch. Denn die Pensionisten drohen abzuwandern, und Lizzie muss sich dringend etwas einfallen lassen, um ihr Heim zu retten.

Autorin

Nina Stibbe verbrachte große Teile ihrer Kindheit auf dem Land im englischen Leicestershire, bevor sie als Teenager nach London flüchtete. Sie studierte Geisteswissenschaften, begann 1990 ihre Verlagskarriere und arbeitete schließlich als Lektorin bei Routledge. 2002 zog sie mit ihrem Lebensgefährten und ihren Kindern nach Cornwall.

Weitere Information zur Autorin und ihren Büchern finden Sie unter www.ninastibbe.com

Nina Stibbe

Willkommen in Paradise Lodge

Roman

Aus dem Englischen vonClaudia Franz

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.

Die Originalausgabe erschien 2016 unter dem Titel »Paradise Lodge« bei Viking

Published by the Penguin Group, Penguin Books Ltd, London

Deutsche Erstveröffentlichung Dezember 2018

Copyright © der Originalausgabe 2016 by Nina Stibbe

Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2018 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München

Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München, nach einem Entwurf von gray318

Covermotiv: Ellie Gerrard-Sharp

Redaktion: Regina Carstensen

AB · Herstellung: kw

Satz: Uhl + Massopust, Aalen

ISBN 978-3-641-21131-8V002

www.goldmann-verlag.de

Für Victoria Goldberg

Im Alter von etwa elf Jahren erwerben Frauen das sichere Geschick, schwierige Situationen zu meistern, das ein Mann bestenfalls mit Ende siebzig erlangt.

P. G. Wodehouse, Uneasy Money

TEIL EINS

Paradise Lodge

1

Linco-Biershampoo

Mai 1977

Auf den Job in der Paradise Lodge bin ich durch Miranda Longlady aufmerksam geworden. Eines Tages lief ich ihr zufällig vor einem Laden mit mehreren Läden über den Weg, und sie zeigte auf eine Anzeige am Schwarzen Brett.

Paradise Lodge – Pflegeheim für ältere Mitmenschen.

Nicht gewerkschaftlich organisierte Hilfsschwestern gesucht – 35 Pence/Stunde.

Ideale Teilzeitbeschäftigung für kontaktfreudige, einfühlsame Frauen jeden Alters.

Miranda wollte sich dort bewerben und hoffte, ihre Schwester Melody auch dazu überreden zu können. Aber als Melody mit einem Laib Aufbackbrot aus dem Laden trat und die Anzeige las, erklärte sie, das sei nichts für sie. Damals befand sie sich gerade in ihrer Punkphase; sie hatte eine Nadel und ein Eiswürfel-Piercing in der oberen Ohrmuschel und mit Filzstift intellektuelle Obszönitäten auf ihr T-Shirt gekritzelt.

»Nun komm schon«, jammerte Miranda, »ich möchte da nicht alleine hingehen.«

Während sie sich noch zankten, studierte ich die Anzeige genauer und gelangte zu der Erkenntnis, dass ich den Job wollte. Ich war fünfzehn und mochte die Vorstellung, von Berufs wegen einfühlsam zu sein. Es entsprach meinem dringenden Bedürfnis, eine neue Lebensphase einzuläuten, die nichts mit Pferden, Schule, einer Punkexistenz à la Melody oder einem Vollzeit-Freund zu tun hatte – alles viel zu anstrengend, um sich darauf einzulassen. Und 35 Pence in der Stunde waren drei Pfund am Tag, was damals eine gewaltige Summe war. Davon konnte man praktisch leben. Außerdem befand sich die Einrichtung in Laufweite, denn ich hasste es, mit dem Bus zu fahren.

»Ich begleite dich«, sagte ich. Miranda fuhr herum und schaute mich entgeistert an. Wir hatten uns nie gut verstanden. Tatsächlich hasste ich sie sogar, und sie hasste mich nicht minder. Aus den oben genannten Gründen geschah es trotzdem, dass ich mit ihr in die nächste Stadt ging, um mich »umgehend persönlich zu bewerben«, wie es in der Anzeige geheißen hatte.

Auf dem Weg zur Paradise Lodge bekam ich faszinierende Dinge zu hören. Miranda eröffnete mir, warum sie den Job brauchte, und die waren so zwingend, so romantisch und anders, als ich es der alten Miranda zugetraut hätte, dass ich meine Meinung über sie änderte. Ich mochte sie zwar immer noch nicht, aber wenigstens schien sie interessant zu sein, was mehr war, als man über die meisten Leute sagen konnte.

Miranda und ihre Mutter lagen sich wegen Mirandas Freund Mike Yu in den Haaren. Miranda nahm seit einiger Zeit die Pille, um darauf vorbereitet zu sein, mit ihm Geschlechtsverkehr zu haben – wenn es denn mal so weit sein würde. Mrs Longlady hatte das spitzbekommen, weil Miranda plötzlich zwei BH-Größen zugelegt hatte, obwohl sie kürzlich erst von richtigem auf das kalorienarme Slimcea-Brot umgestiegen war. Also hat Mrs Longlady Miranda das Taschengeld gestrichen und verweigerte ihr jeden Penny, bis sie sich nicht mehr mit Mike Yu treffen würde.

Das eigentliche Problem war, dass Mrs Longlady Mirandas Ex-Freund lieber mochte – einen Jungen aus Market Harborough, Big Smig genannt, der seine gehobene Herkunft dadurch kaschierte, dass er gern fluchte. Sein Vater arbeitete in der Verwaltung von British Leyland, und seine Mum engagierte sich bei wohltätigen Reitveranstaltungen von Prinzessin Anne und hatte eigenhändig fünf parallele Straßenpartys für das Silberne Thronjubiläum der Queen organisiert.

Für Mike Yu hatte Mirandas Mutter nur Verachtung übrig. Sie nannte ihn »Butterblume« und behauptete, er sei Japaner, was Miranda auf die Palme trieb, weil er kein Japaner war, sondern aus Hongkong stammte, und die Leute dort waren entweder Chinesen oder Briten – wenn sie nicht einer ganz anderen Nationalität angehörten. Aus Japan kamen sie aus guten Gründen meist nicht. Miranda hatte eine Enzyklopädie zurate gezogen, um sich gründlich über die Sache zu informieren. Sogar Mike Yu hatte sie danach gefragt, obwohl ihr das hinterher eher aufdringlich und peinlich vorgekommen war.

Kürzlich hatte Miranda einen schlimmen Traum, in dem ihre Mutter eine Voodoo-Puppe von Mike gebastelt und eine Nadel hineingestochen hatte. Während sich der arme Mike (im Traum) in Todeskämpfen wand, schrie Miranda ihre Mutter an: »Hör auf, Mike mit deinen Voodoo-Methoden zu verzaubern, ich liebe ihn.« Durch diesen Traum war Miranda bewusst geworden, dass sie sich tatsächlich in Mike verliebt hatte.

Seither hatte sich die Beziehung zwischen den beiden so verfestigt, dass Miranda schon zweimal mit der gesamten Familie Yu (Mike, seinen Eltern und seinem alten Großvater) zu Abend gegessen hatte. Beim ersten Mal hatte man Speisen vom Good Luck House Takeaway in die Wohnung bringen lassen; der Imbiss lag unten im Haus und gehörte der Familie. Das Essen war sehr gut gewesen.

Das zweite Mal war es eine Katastrophe. Mike Yus Mutter hatte sich in der englischen Küche versucht, Miranda zu Ehren, und obwohl das eine sehr nette Geste war, wurde Miranda am Tisch fast übel. Mikes Mutter servierte riesengroße Zwiebeln, als handele es sich um Gemüse, im Ganzen gekocht und auf den Teller geklatscht, neben ein Stück Schweinefleisch. Miranda mühte sich mit dem Schwein (zäh/salzig) und der Zwiebel (schleimig/süßlich) ab und würgte buchstäblich, was sie nur durch einen vorgeschobenen Hustenanfall kaschieren konnte. Da war es keine große Hilfe, dass Mike Yus alter Großvater mit seinem Plastikgesicht und den verklebten Augen dasaß und mit den Fingern hart gekochte Eier aß.

Trotz dieses Grauens war Miranda so versessen auf Mike, dass sie sogar versucht hatte, Chinesisch zu lernen, um sich mit ihm in seiner Sprache unterhalten zu können. Daraus war allerdings nichts geworden. Allein für das Wort »Dienstag« (tinsywaah) hatte sie eine Woche gebraucht, und sobald sie »Mittwoch« (tinseeteer) gelernt hatte, hatte sie »Dienstag« auch schon wieder vergessen. Miranda hatte sich das alles leichter vorgestellt, da ihre Mutter zweisprachig war (Englisch/Spanisch), seit sie einen mehrwöchigen Abendkurs absolviert hatte.

Miranda hatte das Handtuch geschmissen und nur noch Englisch geredet oder sich mit Zeichensprache verständigt. Sie lernte den Namen von Mike Yus Mutter (Yu Anching), was »Ruhe« bedeutete, und den seines Vaters (Yu Huiqing), was »Glück« zum Ausdruck brachte. Mit dem Namen des Großvaters hatte sie sich erst gar nicht abgemüht, weil sie jeden Grund vermeiden wollte, ihn anschauen zu müssen.

Sie dankte Gott, dass Mike einen englischen Namen hatte, weil sie sonst vielleicht nicht mit ihm ausgehen könnte.

»Aber er muss doch einen chinesischen Namen haben«, sagte ich.

»Nein«, versicherte mir Miranda. »Mike ist Mike auf Chinesisch.«

In jedem Fall brauchte Miranda jetzt Geld für Klamotten und Kosmetik, um für Mike Yu attraktiv zu sein, zumal sie mit ihrem größeren Busen aus allen Sachen herausgewachsen war. Ihre Dorothy-Perkins-BHs hatte sie ihrer Schwester Melody vermacht, die nicht die Pille nahm und die Polsterung brauchte, da sie in der Pubertät eine etwas männlichere Figur bekommen hatte.

Meine Gründe für mein Interesse an dem Job waren weit weniger aufregend und romantisch als Mirandas. Sie waren auch nicht so schlicht – aber es blieb sowieso keine Zeit mehr. Mirandas Geschichte hatte den gesamten fünfundvierzigminütigen Fußmarsch gefüllt.

»Da«, sagte Miranda und zeigte hin. »Paradise Lodge.«

Ich schnipste meine Kippe in den Gully, dann balancierten wir auf Zehenspitzen über das Viehgitter.

Miranda, die hohe Keilabsätze trug, musste penibel darauf achtgeben, wo sie hintrat. Als ich durch das Gitter unter meinen Füßen schaute, sah ich einen Krückstock im öligen Wasser einer Grube liegen.

»Wahnsinn«, sagte Miranda und verlor fast den Halt, »von hier kommen die alten Säcke garantiert nicht weg.«

Wir klopften. Während wir warteten, sah ich mich um und erblickte eine Dame am Fenster über der Tür. Sie schaute nicht hinaus, sondern hatte Hände und Wange an die Scheibe gelegt – etwas, das mein Bruder Jack immer getan hatte, wenn er wollte, dass unsere Mutter heimkam; ständig hatte er den Wasserdampf von der Scheibe wischen müssen. Schließlich kam eine alte Krankenschwester an die Tür und führte uns in eine große Küche, in der es gehörig qualmte.

Eine Frau mit Schürze stellte sich als Köchin vor und erklärte, dass fast Teestunde sei. Sie bedeutete uns, Platz zu nehmen, und füllte dann heiße faserige Früchte aus einer großen Kupferpfanne in Flaschen, die am anderen Ende des groben Holztischs aufgereiht waren. Dem Aussahen nach würde ich auf Rhabarber tippen.

Bald trat eine Frau um die vierzig zu uns. Sie hieß Ingrid und war sehr groß; offenbar war es die Chefin. »Wollen wir vielleicht einen Tee trinken?«, fragte sie und schaute die Köchin an. Die Köchin antwortete lächelnd: »Sehr gerne. Und dazu vielleicht ein süßes Brötchen?«

Wir wurden zusammen befragt, gleich dort an dem Tisch. Auf einer Anrichte reihten sich Tabletts mit Teegebäck aneinander. Eine kleine Schar Schwestern erschien und schnappte sich die Tabletts, während die Köchin Wasser in zwei riesige Teekannen goss. Es war wie bei einer dieser überaus reizenden Teestunden, die man aus vergangenen Zeiten oder königlichen Palästen kennt, nur dass Ingrid ziemlich rote Augen hatte und entweder unentwegt weinte oder irgendein Problem hatte. An ihrer Stelle hätte ich gesagt: »Tut mir leid, dass ich so rote Augen habe, aber ich leide unter Heuschnupfen«, ob das nun stimmte oder nicht. Sie kommentierte es gar nicht.

Mittlerweile klingt es komisch, sie Ingrid zu nennen. Nach diesem ersten Treffen war sie nämlich überall nur noch die »Frau des Besitzers«, und obwohl das jetzt falsch erscheint, war es halt so. Ich bin mir nicht einmal hundertprozentig sicher, ob ihr Name wirklich Ingrid ist; es könnte auch Inga oder Irena sein. Ich weiß nur, dass er mit einem Vokal beginnt und im Altnordischen »Göttliche Strenge« bedeutet. Sie können es ja nachschlagen.

Es war ein kurzes Gespräch. Die Frau des Besitzers erklärte uns die Goldenen Regeln des Umgangs mit älteren Menschen und erkundigte sich, ob wir Erfahrung mit AGA-Herden hätten, weil ein solcher das Herz des Hauses sei. Miranda hatte keine, ich schon, und so ließ ich mich fachkundig übers Rütteln und Stochern aus. Besonders die Köchin wirkte erfreut, das zu hören.

Dann erkundigte sich die Frau des Besitzers, warum wir uns für die Arbeit interessierten. Ich erklärte, dass sich meine Familie nicht zwei verschiedene Sorten Shampoo und Kaffee leisten könne, weshalb ich nur Vosene und den preisgünstigen Kaffee von Woolcos (eine Mischung aus Kaffee und Zichorienextrakt) bekomme. Und seit meine Schwester von ihrem Teilzeitjob bei Woolworth alle möglichen Dinge mit nach Hause bringe, sei ich erpicht darauf, mir Linco-Biershampoo in der kleinen Flasche und Maxwell House Coffee mit der Frischearoma-Garantie leisten zu können.

Die Frau des Besitzers war perplex. »Das klingt ja, als hätten Sie sich von der Fernsehreklame verführen lassen«, sagte sie.

»Ich habe die Produkte ausprobiert, sie sind wirklich besser als die Billigmarken«, versicherte ich ihr.

Miranda schaltete sich ein, um ihre Gründe zu nennen, warum sie den Job wollte. Sie wolle unbedingt im Pflegebereich arbeiten, weil sie eine einfühlsame Person sei, sie selbst habe Krankheiten durchgemacht, obwohl sie sich jetzt natürlich bester Gesundheit erfreue. Das klang eindrucksvoll, und ich fühlte mich fast ausgestochen.

Die Frau des Besitzers lächelte, nickte Miranda zu und wandte sich dann wieder an mich. »Linco-Biershampoo?«, fragte sie.

»Genau.« Ich beschrieb, wie sich das Haar nach der Benutzung von Linco-Biershampoo anfühlte. »Es enthält echtes Bier und verleiht dem Haar Geschmeidigkeit, Gesundheit und Fülle.«

»Das werde ich mir merken, Lizzie«, sagte sie, »das klingt wunderbar.«

Und das war’s dann im Wesentlichen. Mein kontaktfreudiges, einfühlsames Wesen hatte ich ganz vergessen zu erwähnen, aber es muss sich auch so mitgeteilt haben, denn wir bekamen den Job beide. Am folgenden Samstag um acht Uhr morgens sollten wir uns für unsere Einweisung melden, in vernünftigem Schuhwerk.

Nach dem Vorstellungsgespräch kehrten Miranda und ich heim. Nun, da wir Arbeitskolleginnen waren, fühlte ich mich ihr fast freundschaftlich verbunden und hielt es für angebracht, ihr meine wirklichen Gründe für mein Interesse an dem Job zu verraten. Immerhin hatte sie die ihren in allen Einzelheiten dargelegt. Außerdem mussten die Dinge, die ich bei dem Gespräch gesagt hatte, hohl und kindisch geklungen haben, und da wollte ich mich gerne in einem philosophischeren Licht präsentieren.

»Es geht nicht nur um das Geld«, teilte ich ihr mit. »Ich möchte vor allem unabhängig sein.«

Das stimmte auch. Ich wollte nicht ein weiteres Jahr Snack-Automaten zu hacken versuchen – angeleitet durch Handzettel, Zufallsbekanntschaften und sonstige Informationen aus dritter Hand. Ich wollte auch nicht mehr medizinisches Shampoo benutzen, Brot mit Zucker essen, Zigaretten schnorren oder bei Nachbarn als Babysitterin arbeiten, nur um ein Glas Marmelade oder ein paar Teebeutel von besserer Qualität aus dem Schrank klauen zu können. Ich wollte anderen nicht mehr im Weg stehen und zusehen, wie ich über die Runden kam. Ich fühlte mich wie eine riesengroße, herangewachsene Plage.

Also begann ich mit meinen Ausführungen. Miranda war aber kein Stück interessiert, daher kehrte ich bald zum Thema Mike Yu zurück, zweifellos eine bezaubernde Geschichte.

Miranda vertraute mir sofort an, dass Mike derart gut küsste, dass ihr Becken erbebte. Es gab drei Arten von Küssen. Die erste war praktisch gar kein Kuss. Sein Mund schwebte vor ihrem und berührte ihn beinahe, aber nicht ganz, während aus Mikes Nasenlöchern warme Luft auf ihre Oberlippe strömte. »Wie bei einem freundlichen Drachen?«, schlug ich vor, aber Miranda ignorierte es einfach.

Bei der zweiten Art bedeckte er, während sie einfach nur dasaß, ihr ganzes Gesicht und ihren Kopf mit Hunderten von winzigen Küssen – Augenlider, Ohrläppchen, alles. Einmal hatte er sogar mit den Zähnen ihren Ohrring mit dem Geburtsstein (Saphir) aus ihrem Ohr gelöst und ihn in einem überraschenden Finale in ihre Hand gespuckt.

Die dritte Art bestand darin, dass er mit seiner Zunge in ihrem Mund herumfuhr, auch an der Stelle, wo sie sich ein Muttermal hatte entfernen lassen, weshalb der Gaumen dort verschrumpelt war, halb taub, halb überempfindlich.

Küssen war das Einzige, was sie bislang taten, vom erotischen Vergnügen des Händchenhaltens mal abgesehen. Mike Yu wollte nicht bis zum Äußersten gehen, weil es ihm falsch und unbeherrscht vorkam und es noch so viel mehr gebe. Geschlechtsverkehr zu haben sei, als würde man mit des Kaisers bestem Pferd durch den Wald preschen – was zweifelsohne überwältigend sei, aber nicht genossen werden sollte, bis man den Weg hundertmal zu Fuß durchschritten und die Tautropfen auf den Blättern, das Moos an der Baumrinde und die zwischen den Bäumen hereinfallenden Lichtstrahlen etc. gewürdigt habe. Das war ärgerlich, da Miranda ja extra die Pille nahm und täglich an Gewicht zulegte.

Am Stadtrand trat Miranda in ein Telefonhäuschen und bat mich ebenfalls herein. Sie rief Mike an, erzählte ihm, dass sie den Job hätte, und erwähnte bei der Schilderung des Vorstellungsgesprächs ein paar Details, die mir entgangen waren – dass etwa die Frau des Besitzers gesagt habe, Miranda sei genau die Bewerberin, nach der man gesucht habe. Aus irgendeinem Grund erzählte sie ihm, dass ich auch im Telefonhäuschen sei, und reichte mir den Hörer, damit ich Hallo sagen konnte. Dann ratterten die Münzen durch, und Miranda entriss mir den Hörer und rief: »Ich liebe dich, Mike Yu!«

Auf dem gesamten Heimweg blieb Miranda beim Thema Mike. Er trug Schuhgröße 41, erzählte sie mir, was unterdurchschnittlich sei, aber den Vorteil hätte, dass sie sich bei ihm zu Hause seine Pantoffeln ausleihen könnte. Die Vorstellung gefiel mir ausnehmend gut. Ich sagte, ich würde sehr gerne den Mantel oder die Schuhe eines Mannes anziehen, einfach nur so, und sie erwiderte, das sei eine der Tragödien, wenn man aus einer zerbrochenen Familie komme, da wolle man immer Männerkleidung tragen. Sie selbst könne es nach Belieben tun oder lassen, da sie von Geburt an einen ortsansässigen Vollzeitvater gehabt habe.

Mike aß nie Nachtisch, von Litschis aus der Dose und ein paar Pflaumen mal abgesehen. Dafür schrieb er Gedichte. Eines hatte er ihr gewidmet: »Die Schneefee und die Sonne«, hoffnungsvoll, aber auch realistisch, und dann gab es noch ein ziemlich pornografisches namens »Hühnerpenis« über ein Wesen, das halb Mann, halb Frau, halb Henne war; eigentlich handelte es von Identität und Gnade, hatte aber ein trauriges Ende.

Als wir die Sycamore-Siedlung erreichten, bremste Mike Yu mit seinem Datsun Cherry hart an der Bordsteinkante.

»Oh, da ist Mike«, sagte Miranda und rannte über die Straße.

Ich erkannte ihn, aber er sah plötzlich ganz anders aus, jetzt, wo ich so viel über ihn wusste.

Miranda sprang auf den Beifahrersitz und küsste ihn auf die Wange. Sie unterhielten sich kurz, dann rief Mike: »Hallo, Lizzie!«

Ich ging hin.

»Soll ich dich irgendwohin mitnehmen?«, fragte er.

Miranda antwortete: »Nein, sie wohnt in der Sycamore-Siedlung.«

»Trotzdem danke«, sagte ich.

»Ich dachte, du wohnst am anderen Ende der Stadt«, sagte Mike.

»Hat sie mal«, erklärte Miranda. »Aber ihr Familie ist bankrottgegangen.«

Mike wirkte entsetzt. »O Gott, das tut mir leid.«

»Ist schon Ewigkeiten her«, sagte ich.

»Pech«, sagte Mike.

2

Die Bedürfnisrunde

Meine Einweisung in die Abläufe der Paradise Lodge übernahm Ingrid, die Frau des Besitzers, die strenge, rotäugige Frau, die ein paar Tage zuvor das Bewerbungsgespräch mit uns geführt hatte. Mir war sofort klar, dass sie die Seele der Einrichtung war. Ihr entging nichts, von einem losen Faden an einem Teppich im Aufenthaltsraum bis hin zu einer Heimbewohnerin, die der Länge nach hingefallen war, weil sie über eine lose Fliese gestolpert war. Sie hatte Adleraugen und war immer wachsam.

Ich merkte gleich, dass die Lodge-Bewohner sie mochten – vermutlich aus jenen eben genannten Gründen – und sie mit Blicken verfolgten, um nicht zu verpassen, was sie als Nächstes an vernünftigen oder wundersamen Dingen tun würde: eine Vase mit Zweigen auf den Kaminsims stellen oder eine Spinne hochnehmen, um sie durch das Fenster in das hübsche Gebüsch im Hof zu setzen. Ich würde mich sogar zu der Behauptung versteigen, dass die Heimbewohner sie liebten.

Das Personal tat es auch. Das hatte nicht nur mit Ingrids Körpergröße zu tun, sondern ebenso mit ihrer Freundlichkeit – oder vielleicht mit einer Kombination aus beidem. Die Mitarbeiter überschlugen sich in dem Bemühen, ihre Meinung zu teilen und zustimmend zu nicken, wann immer sie den Mund auftat. Beschwerte sich eine Krankenschwester, wie verschlagen einer der alten Männer sei und was für ein verdammter Besserwisser, typisch deutsch eben, und dass sie ihm am liebsten einen Besenstiel in den Allerwertesten rammen würde, musste die Frau des Besitzers nur höflich zu bedenken geben, dass sich der alte Mann Hitler widersetzt habe, mit einem hohen IQ gesegnet sei und fast eine Max-Planck-Medaille erhalten habe, schon erklärte die Schwester, dass sie sich das schon gedacht habe, der Mann sei tatsächlich ein intelligenter alter Bursche.

Miranda hatte zusammen mit mir ihren ersten Tag. Sie wurde von einer ziemlich alten Frau eingewiesen, die eine klobige Hornbrille trug und »Oberin« genannt wurde. Vermutlich war sie eine leitende Schwester, aber sie hätte auch eine zu unmäßiger Völlerei neigende Heimbewohnerin in Schwesternuniform und mit Wahnvorstellungen sein können. Die Oberin war das Gegenteil von der Frau des Besitzers. Sie war klein und gedrungen, die Heimbewohner ignorierten sie, und das Personal widersprach ihr ständig.

In der Frühstückspause an diesem ersten Tag zum Beispiel, als alle anderen mit dem brandneuen Crazy-Baby-Lockenstab von Schwester Hilary spielten und sich Außenwellen à la Farrah Fawcett in den Pony brannten, verkündete die Oberin unvermittelt, sie habe gesehen, wie Gordon Banks mit Gummihandschuhen seinen Ford Granada gewaschen habe. Respekt könne sie jedenfalls nicht mehr vor ihm haben.

Das Personal stürzte sich sofort auf sie.

»Warum sollte er keine Gummihandschuhe tragen?«, fragten sie.

Sogar Miranda mischte sich ein und erklärte, dass es doch eindrucksvoll sei, wenn Gordon Banks seinen Wagen selbst wasche und das nicht seiner Frau überlasse. Ich war überrascht, dass sich Miranda gegen ihre frischgebackene Mentorin verbündete, und obwohl mich die Gummihandschuhe nicht einen Deut interessierten, sah ich mich genötigt, ebenfalls einen Kommentar abzugeben. »In der Tat«, sagte ich also, in diesem reifen Tonfall, mit dem man immer auf der sicheren Seite ist, ohne sich allzu sehr festzulegen.

Die Oberin sagte, wir würden ja so tun, als sei er der echte Gordon Banks.

»Ist er doch auch«, sagte eine Schwester.

»Nein, ist er nicht«, sagte die Oberin.

»Ist er doch«, sagte eine andere Schwester.

»Ist er das?«, fragte die Oberin.

Worauf der gesamte Schwesterntisch lachte.

Die Mitarbeiter hatten alle ihre Marotten – ich kann sie gar nicht vollständig hier auflisten (die Mitarbeiter und ihre Marotten), das wäre ein Kapitel für sich –, aber an jenem Tag fiel mir besonders Schwester Hilary auf, die ihren Kaffee mit einem Strohhalm trank, außerdem Schwester Sally-Anne, die auf selbstbewusste Weise schüchtern war, sich mit kleinen Grunzern verständigte und von allen verstanden zu werden schien. Später fand ich heraus, dass Schwester Hilary stark gefurchte Zähne hatte, die sich leicht verfärbten, und dass die noch bedauernswertere Schwester Sally-Anne kürzlich Zwillinge bekommen hatte, die sie nach den beiden Springreiterbrüdern Schockemöhle benannt hatte, nur um sie dann einem schottischen Ehepaar zur Adoption überlassen zu müssen. Ich wünschte, ich hätte das damals gewusst, dann wäre ich vielleicht netter zu ihr gewesen. Dann gab es noch Schwester Gwen, die ein Diplom als Pflegefachkraft für Geriatrie besaß und nach dem Prinzip arbeitete, die Heimbewohner bei Laune, aber nicht notwendigerweise am Leben zu halten. Schwester Gwen sprach fast ausschließlich in Schimpfwörtern, und mir wurde zum ersten Mal bewusst, wie aggressiv ein Fluch klingen konnte.

Dann gab es Schwester Eileen, die sehr hübsch war und von anmutiger Statur. Sie neigte den Kopf zur Seite, wenn sie sich eine Zigarette anzündete, und erzeugte mit unendlich vielen kleinen Rauchwölkchen eine Menge Qualm, ohne wirklich zu inhalieren. Außerdem hasste sie Federn.

Schließlich war da noch Schwester Dee-Anna, die in jeder Hinsicht vollkommen normal zu sein schien. Sie hatte eine hübsche Stimme und goldblondes Haar und sang »Take Me Home, Country Roads«, wenn sie ihrer Arbeit nachging. Ihr Name lautete eigentlich Diana, aber sie sprach es Dee-Anna aus. Würde ich »Diana« schreiben, würden Sie es im Geiste nicht richtig aussprechen. Dieses Dee-Anna ist wichtig. Irgendwie. Sie war so normal, dass ich den Verdacht hegte, sie müsse Leichen im Keller oder eine Affäre mit einer der anwesenden Personen haben.

Mit der Zeit lernte ich noch allerlei andere Mitarbeiter kennen, aber am ersten Tag waren es nur die genannten.

Nach der Frühstückspause folgten die Oberin, Miranda und ich der Frau des Besitzers auf eine Besichtigungstour durchs Haus. Von Miranda hatte ich gehört, dass es ziemlich prächtig gewesen sein muss, bis die Familie des Besitzers gezwungen war, es wegen vertrackter Geldprobleme geschäftlich zu nutzen. Dem Besitzer hatte ein Hundeheim vorgeschwebt, aber seine Frau hatte auf einem Pflegeheim für vornehme ältere Herrschaften bestanden. Laut Oberin hatten sie die Sache im Piglet Inn beim Armdrücken ausgetragen, und die Frau hatte von den drei angesetzten Partien zwei gewonnen. Da sie John Milton liebte, hatte sie spontan den Namen »Paradise Lodge« aufgebracht und mit ihrem Mann angestoßen: »Auf Paradise Lodge!« Sie hatten wie vornehmes Volk in Zeiten großer Unsicherheit gelacht, und der Wirt hatte sich die Hände gerieben bei dem Gedanken an all die Krankenschwestern, die künftig Wodka-Orange und KP-Nüsschen bei ihm konsumieren würden. Was sie auch taten.

Nichts von alledem kam bei dem Rundgang zur Sprache. Dafür erzählte uns die Frau des Besitzers, dass die Paradise Lodge einst »The Old Grey Hall« geheißen habe. Sie hatten einen Antrag gestellt, um den alten Namen durch einen fröhlicheren ersetzen zu dürfen, der eine größere Anziehungskraft auf ältere Menschen ausübte. Schnell war klar geworden, dass es kein leichtes Unterfangen war, den Namen eines Gebäudes zu ändern, aber sie hatten es durchgezogen, da Werbematerial und Papier mit Briefkopf bereits vorlagen.

Getreu seinem ursprünglichen Namen war die Paradise Lodge ein großes, altes, L-förmiges Gebäude mit grauen Stuckfassaden. Die Haustür befand sich an der Seite; so musste es immer gewesen sein, weil die dicke Frontmauer keine Aussparung für ein Tor vorsah, sondern mit uralten Bäumen und Weinranken zugewachsen war. Das Dach war das Eindrucksvollste an dem Haus – dramatisch, mächtig, steil. Hinter den vielen kleinen Fenstern in den Giebeln verbargen sich die Zimmer der Krankenschwestern.

Das Gebäude war herrschaftlich, aber nicht schön. Man würde nicht daran vorbeigehen und sagen: »Ah, hier würde ich gerne wohnen«, so wie man es bei dem großen roten Bauernhaus gegenüber tun würde, oder auch bei dem modernen Kubus mit den Fensterschlitzen auf der anderen Seite, wo der deutsche Filmregisseur mit seiner Mutter lebte (während sein Vater einer der Heimbewohner war). Aber sobald man eintrat, empfing einen die Paradise Lodge mit einem hübschen und sogar durchaus charmanten Ambiente. Es gab Hintertreppen, Vordertreppen, Geheimtreppen und Türen, die in der Holztäfelung verborgen waren, damit der Besitzer seinen Angelegenheiten nachgehen konnte, ohne je einer hilfsbedürftigen Person über den Weg zu laufen. Auch ein paar Nebengebäude gehörten zu dem Komplex, einschließlich eines Stalls und eines Sommerhauses. Neben der nagelneuen Wäscherei befand sich die Sattelkammer, die eigentlich zu einem Frisier- und Fußpflegesalon umfunktioniert werden sollte, woraus aber nie etwas geworden war. Die Stiefelkammer daneben war nun die Leichenhalle, mit einer Bank, einer Kerze, einem Kreuz, einer Bibel und einer kleinen Messingglocke, wozu auch immer die gut sein sollte. Ich stellte mir vor, wie ich wie eine Verrückte damit läutete, sollte je ein Toter in meiner Anwesenheit wieder zum Leben erwachen. Auf die Leichenhalle folgte die Speisekammer.

Wenn die Frau des Besitzers unterwegs auf Dinge hinwies, mischte sich die Oberin beflissentlich ein, wobei sie sich aber eher lächerlich machte. Als uns die Frau des Besitzers das Hauptbadezimmer zeigte, äußerte ich mich entzückt über die hübsche viktorianische Badewanne mit den kleinen Hundepfoten.

»In der Tat, sehr hübsch«, sagte die Frau des Besitzers, »aber nicht gerade ideal, um gebrechliche Menschen zu baden.«

Ich sah der Oberin und Miranda hinterher und stellte fest, dass sie ein skurriles Paar abgaben: die Oberin wie zuvor beschrieben und Miranda auf ihren hohen Keilabsätzen staksend wie ein Storch, sich ständig den Slip aus der Poritze zupfend. Nach einem kurzen, aber ernsthaften Gespräch über die Wäsche, insbesondere über die Wichtigkeit, dem Waschwasser desinfizierendes Dettol und vor allem Sodakristalle hinzuzufügen, um die Wirkung des harten Wassers zu bekämpfen, zogen wir paarweise weiter.

Die Frau des Besitzers führte mich in die Vorhalle. Dort sprachen wir eine Weile über die täglichen Abläufe.

»Also, der Tag beginnt um halb sieben, wenn die Nachtschwester das Frühstück verteilt«, begann sie.

Ich ließ den Blick schweifen, um sie nicht anschauen zu müssen (bei Vieraugengesprächen fühlte ich mich immer noch unwohl). In einer gewöhnlichen Vorhalle wäre das unhöflich gewesen, aber diese war glücklicherweise absolut überwältigend mit ihren Ziersimsen, den dekorativen Sockeln und den zwei verschiedenen Wandfarben. Der gebogene Handlauf des Treppengeländers bestand aus glänzendem Mahagoni, und die gemusterten Bodenfliesen vereinten bestimmt zehn verschiedene Farben in sich. Auf den Möbeln – geschmackvoll ausgewählten Konsolen mit Holzintarsien und wohlgestalteten Beinen – standen alle möglichen Vasen, Schalen, dazwischen edle Porzellanhunde etc.

»… das wären also die täglichen Abläufe«, sagte die Frau des Besitzers soeben. »Und jetzt lassen Sie uns die Heimbewohner besuchen.«

Vor diesem Moment hatte ich mich die ganze Zeit gefürchtet. Ich hatte das Bild von bettlägerigen Menschen in schlecht beleuchteten Schlafsälen vor Augen, ein Pfarrer an der Bettkante, der aus der Bibel las, und eine Schwester, die dem Patienten in Wasser aufgelösten Honig einflößte – wie man es mit Jungvögeln tat, von denen man wusste, dass sie es ohnehin nicht schafften. Als wir uns aber dem Tagesraum näherten, sah ich, dass die meisten Bewohner kerzengerade auf Stühlen saßen. Bevor wir eintraten, gab mir die Frau des Besitzers ein paar Hinweise, wie ich ihnen begegnen sollte. Einer betraf die Gesprächsführung – Tonfall und Vokabular.

»Nicht dass ich unterstellen will, Sie könnten arrogant wirken«, sagte sie, »aber sprechen Sie einfach nicht zu schnell, bemühen Sie sich um Klarheit und versuchen Sie, Slang-Ausdrücke zu vermeiden.«

»Verstehe«, sagte ich, und das tat ich auch. Eigentlich bezog sich das eher auf Miranda, die ständig in Slang verfiel und Wörter benutzte wie »okey-dokey«, »krass« oder »Scheißhaus«, mit denen ältere Menschen nichts anfangen konnten. Weiß der Himmel, wie die Alten mit der fluchenden Schwester mit Diplom klarkamen.

Der Tagesraum bestand in Wahrheit aus zwei großen, ineinander übergehenden Empfangsräumen, zwischen denen man die Flügeltüren so weit wie möglich geöffnet hatte. Wir betraten den kleineren Raum, und die Frau des Besitzers stellte mich nacheinander den männlichen Heimbewohnern vor. Fünf waren es. Einer von ihnen, Mr Greenberg, sagte: »Der Herr segne meine Seele! Ein neuer Kerl.« Dann murmelte er etwas davon, dass ihm der Käse schwer im Magen liege.

Die Herren waren äußerst alt – um die hundert, nahm ich an. Es war wie im Aquarium, wo man immer denkt, die Amphibien sehen wie alte Männer aus (nur andersherum). Allerdings waren sie quicklebendig; einer las die Daily Mail, ein anderer fummelte an seinem Transistorradio herum.

Die Frau des Besitzers wies mit einer schwungvollen Armbewegung auf den angrenzenden Raum. »Und unsere liebreizenden Damen haben die Neigung, sich dort drüben zu versammeln«, sagte sie.

Die Frauen – ungefähr dreißig – saßen auf verschiedenen Stühlen in einem Kreis in der Ecke. Manche wirkten uralt und gebrechlich, aber durchaus gesund. Andere waren bloß alt, aber zittrig. Wieder andere wirkten äußerst lebhaft. Eine trug roten Lippenstift, zwei hatten bläulich gefärbte Haare, eine hatte einen Seidenturban auf dem Kopf. Insgesamt wirkten sie menschenähnlicher als die Herren.

»Meine Damen, heute fangen zwei neue Pflegekräfte bei uns an«, rief die Frau des Besitzers. »Dies hier ist Lizzie, und Miranda werden Sie zu gegebener Zeit auch noch kennenlernen.«

Einige lächelten oder nickten. Eine alte Dame in unserer Nähe wiederholte: »Zu gegebener Zeit«, woraufhin eine andere fragte: »Was hat sie gesagt, meine Liebe?«

Woraufhin ich sagte: »Zu gegebener Zeit.«

Es war wie der Beginn eines Horrorfilms.

»Soll ich hingehen und mich vorstellen?«, fragte ich.

»Das ist nicht nötig«, sagte die Frau des Besitzers. »Sie werden sie nach und nach kennenlernen, wenn wir die Bedürfnisrunde machen.«

Damit verließen wir den Saal wieder.

»Ich dachte, sie würden alle im Bett liegen«, sagte ich.

»Zwei unserer Damen sind tatsächlich bettlägerig«, sagte die Frau des Besitzers munter, als wolle sie mich nicht enttäuschen. Sie führte mich in einen lang gezogenen Saal mit acht Betten. Zwei, die nebeneinanderstanden, waren belegt: Auf den Kissen lag jeweils ein schädelähnlicher Kopf und darunter, eingehüllt in die sanften Falten weißen Leinens, eine annähernd menschliche Gestalt. Der Anblick erinnerte mich stark an das steinerne Abbild von T. E. Lawrence in der St.-Martins-Kirche in Dorset. Sein Kopf mit der arabischen Kopfbedeckung liegt auf dem Sattel seines Lieblingskamels, das nach Auskunft meiner Mutter Faisal hieß. Das habe ich nie vergessen – den glatten kalten Stein, die Idee mit dem Kamel und alles andere auch nicht.

Seltsame, beunruhigende Geräusche erfüllten den Saal: lautes Schnarchen, ein ekelhaftes Röcheln und ein leises mechanisches Summen, das, wie ich später herausfand, von den elektrischen Wechseldruckmatratzen gegen das Wundliegen herrührte.

Zurück in der Vorhalle, blieb die Frau des Besitzers einen Moment lang stehen, um einem Alten Vortritt zu lassen. Er war groß und ein bisschen wackelig auf den Beinen; da die Schnallen seiner Sandalen nicht geschlossen waren, ertönte bei jedem Schritt ein leises Klirren.

»Morgen!«, sagte er, als er in unsere Nähe kam, blieb stehen und schaute die Frau des Besitzers an. Die hüstelte und sagte: »Dies ist mein Ehemann.« Dann zeigte sie auf mich: »Lizzie ist eine der neuen Hilfsschwestern, Thor. Ich führe sie gerade herum.«

»Ah, wunderbar«, erwiderte der Besitzer (denn mir war bewusst geworden, dass es der Besitzer sein musste). »Wie kommen Sie zurecht?«

Ich sagte, ich käme gut zurecht, und äußerte mich zur Vorhalle. »Ein herrschaftliches Heim«, bemerkte ich in der Annahme, es handele sich um ein Kompliment.

»Ja, ja«, sagte er, »die Bodenfliesen sind umwerfend, nicht wahr? In der Alhambra werden Sie keine schöneren finden – euklidische Geometrie und was weiß ich nicht alles.«

Ich sagte: »Brillo Pads!«, was man in diesen Tagen so sagte, wenn man »brillant« meinte (das hatte ich bei Miranda aufgeschnappt), aber der Besitzer verstand nicht und wurde bei dem Gedanken an Stahlwolle gleich panisch. Ein paar der Fliesen seien locker, erklärte er, weil ehemalige Mitarbeiter sie mit Flash geputzt und damit die Fugen beschädigt hätten (er klopfte mit seiner Sandale auf den Boden, um es zu demonstrieren).

Die Frau des Besitzers stöhnte. »Jetzt aber fort mit dir, Schatz«, sagte sie. Er schluffte weiter und rief über die Schulter: »Nimm das Mädchen mit hoch, damit sie Lady B. kennenlernt.«

»Ja, ja, alles zu seiner Zeit.«

Mir tat die Frau des Besitzers leid. Es war immer peinlich, anderer Leute Ehemänner kennenzulernen, besonders die idiotischen, was der Regelfall war. Außerdem war ich in dem Alter, in dem man nicht anders konnte, als sich die Leute beim Geschlechtsverkehr vorzustellen, und das war nun wirklich unappetitlich.

»Die Fliesen sind hübsch«, sagte ich zu der Frau des Besitzers, damit sie sich wegen ihm nicht schämen musste.

Wenn es nach ihr gegangen wäre, sagte sie, hätte man schon vor Jahren praktischen, rutschfesten Linoleumboden darübergelegt – woraufhin sie all die Dinge aufzählte, die in dem Gebäude nicht auf die Bedürfnisse älterer Menschen zugeschnitten waren. Die Fußbodenbeläge vor allem, da sie nicht robust genug waren, dann die Zufahrt und die Wege, die sich wie ein ausgetrocknetes Flussbett ständig veränderten. Es gab keinen Fahrstuhl, obwohl nichts dagegensprach, einen kleinen einzubauen – außer der mangelnden Bereitschaft des Besitzers, sein Wohnumfeld zu verändern. Allein der Gedanke schien sie aufzuregen, aber sie riss sich zusammen und erinnerte mich noch einmal an die Goldenen Regeln des Pflegealltags, die sie uns schon beim Vorstellungsgespräch nahegebracht hatte.

Das Wichtigste schien zu sein, (a) sich das riesige Privileg klarzumachen, die Gesellschaft der Alten genießen zu dürfen, stets im Bewusstsein der Tatsache, dass sie einer jungen Frau wie mir viel beizubringen hatten. Und (b) sie oft und regelmäßig zur Toilette zu bringen, das Wort »Toilette« dabei aber tunlichst zu vermeiden, sondern lieber von der Erledigung eines kleinen »Bedürfnisses« zu reden oder davon, »mal um die Ecke zu gehen«, wenn man denn überhaupt etwas sagen musste.

Die Bedürfnisrunde wurde nach dem Frühstück, der Kaffeepause, dem Mittagessen und der Teestunde absolviert, aber auch sonst hatte diese Angelegenheit jederzeit Vorrang vor allem anderen.

Das sei fast ein bisschen, als hätte man es mit Kleinkindern zu tun, sagte ich und erzählte von meinem kleinen Bruder Danny, der soeben auf Unterhosen umgestiegen war. Das war offenbar das Falscheste, was ich hätte sagen können, denn die Frau des Besitzers bat mich, es nie, nie wieder zu tun.

Einen Moment schwiegen wir. Ich wollte mich schon entschuldigen und alles erklären, als ein Klappern zu hören war, weil ein Wagen über das Viehgitter fuhr, dann ein Hupen. Die Frau des Besitzers eilte fort, um zu schauen, wer das war, und kehrte im nächsten Augenblick in kontrollierter Aufregung zurück.

»Ein rekonvaleszenter Patient ist eingetroffen. Wir haben ihn nicht vor morgen erwartet und sind noch gar nicht richtig vorbereitet«, teilte sie mir mit. »Sie werden die Bedürfnisrunde übernehmen müssen.«

So wurde ich ins kalte Wasser geworfen – gewissermaßen –, und obwohl ich keine richtige Einführung bekommen hatte (nur eine theoretische), bestand die Bedürfnisrunde einfach darin, die Heimbewohner zum Waschraum auf der anderen Seite der Halle zu begleiten oder zu schieben, draußen zu warten, bei Korsetthaken und Strumpfhosen zu helfen und nach Möglichkeit Wörter wie »Toilette« oder »Pipi« zu vermeiden. Ich sah, dass sich die schüchterne Krankenschwester vor dem Spiegel über dem gewaltigen eckigen Waschbecken die Augenbrauen zupfte, während sie auf ihren Gentleman wartete, und auch nicht innehielt, als er nach ihr rief.

Es war angenehm, die Damen kennenzulernen, ohne bei jeder Bewegung und Äußerung von der Frau des Besitzers beobachtet zu werden, zumal diese seit der Begegnung mit ihrem Ehemann in eine »zutiefst melancholische« (ihre Formulierung) Stimmung verfallen war. Und obwohl es ein schlichtes Unterfangen war, brauchte ich über eine Stunde, um alle fünfunddreißig (oder so) in den Bedürfnisbereich und wieder zurück zu den Stühlen zu bringen. Manche erklärten, sie wollten nicht, und mussten buchstäblich gezwungen werden, sich zu erheben und die Halle zu durchqueren. Gelegentlich waren meine Euphemismen wohl zu schwammig, sodass ich mich auf Nicken, Zeigen und Gesten (Regentropfen) verlegen musste. Manche Heimbewohner bewegten sich unglaublich langsam, während andere Gehhilfen benutzten, die sie meines Erachtens eher bremsten. Manche brauchten eine Ewigkeit in den Zellen (eine schlief sogar ein), andere bestanden darauf, sich hinterher die Hände zu waschen. Manche mussten gleich zweimal, und eine tat es bereits auf dem Weg. Ich zog mit dem Fuß einen Lappen über den Boden und konnte nur hoffen, dass die Frau des Besitzers nicht erschien und die glänzenden Fliesen an der Stelle bemerkte.

Nachdem ich die Bedürfnisrunde absolviert hatte, gesellte ich mich zu der Frau des Besitzers und dem Patienten, der unerwartet eingetroffen war. Er hieß Mr Simmons und lebte in der Nähe. Sein Haar war rötlich bis gräulich, und er hatte nicht eine einzige Wimper. Die Frau des Besitzers stellte sehr präzise Fragen nach seiner Gesundheit und seinen Vorlieben zum Frühstück, unterbrach sich aber ständig, um ihrer Freude darüber Ausdruck zu verleihen, dass er so früh aus dem Krankenhaus entlassen worden war. Das war nicht einmal sarkastisch gemeint – obwohl nicht zu übersehen war, was für ein Chaos das angerichtet hatte. Mr Simmons erfreute sich bester Gesundheit, von einem wunden Fuß und einer ominösen Operation, über die kein Wort verloren wurde, mal abgesehen. Vermutlich stand es im Arztbericht oder war zu persönlich, um eine Hilfsschwester einzuweihen.

Eigentlich war er ins Krankenhaus gekommen, um seinen wunden Fuß behandeln zu lassen, aber dann hatten die Chirurgen dieses andere, drängendere (nicht näher bestimmte) Problem entdeckt und sich stattdessen ihm gewidmet. Die Frau des Besitzers sagte, das komme oft vor und sei unter den gegebenen Umständen sicher angemessen gewesen. Mr Simmons hingegen war sichtlich bedient – so bedient, dass er in seiner Wut die Faust ballte. Das ist die Krux bei privaten Krankenhäusern, dachte ich bei mir; es liegt in ihrem Interesse, zusätzliche Probleme zu entdecken, die sie auch noch behandeln müssen. Was man von Tierärzten, Friseuren und Automechanikern ebenfalls sagen kann.

Nach meinem Versuch, seine Vorlieben zum Frühstück zu erraten – Porridge mit Sahne (ich hätte auf süße Frühstücksflocken getippt) –, konnte ich mich kaum beherrschen, vor Langeweile nicht laut aufzustöhnen.

Mr Simmons wartete im Büro der Frau des Besitzers, während wir beide sein Zimmer vorbereiteten. Zimmer 8 war ein heller, sonniger Raum mit einem eigenen kleinen Bad; statt Parkett und Läufern lag ein kratziger Teppich auf dem Boden. Der Kamin mit Sims verbreitete die Aura eines gemütlichen Wohnzimmers, und von dem kunstledernen Fernsehsessel von Morris aus konnte man das Wasserbecken im Hof sehen. Rein theoretisch könnte man Prinz Charles eine gebrannte Mandel zuwerfen, wenn er auf seinem Pferd vorbeiritt, um Mr Oliphants Geländeparcours zu absolvieren (was er, Gerüchten zufolge, gelegentlich tat).

Relikte des ehemaligen Bewohners waren kaum zu übersehen (was der Grund für die Aufregung der Frau des Besitzers war) – auf einem Regalbrett im Badezimmer lagen eine eckige Haarbürste mit Silberrücken und ein Schildpattkamm, und in der Mangel steckte immer noch eine graue Hose. Die Dinge hatten Mr Cresswell gehört, der am vergangenen Donnerstag verstorben war, wie die Frau des Besitzers erklärte. Mein Blick fiel auf die Talkspuren zweier riesiger Füße auf der Korkmatte, und ich verspürte einen Anflug von Angst.

»Hören Sie, Lizzie, die Stieftochter von Mr Simmons ist etwas kompliziert«, sagte die Frau des Besitzers, »seien Sie vorsichtig, wenn Sie mit ihr zu tun bekommen.«

»Inwiefern?«, fragte ich.

»Ihr wäre es lieber, Mr Simmons wäre gar nicht hier. Sie hält das für überflüssig«, erwiderte die Frau des Besitzers.

»Ist es denn überflüssig?«

»Wir sind nicht der Ansicht. Vermutlich hat es damit zu tun, dass ihr Erbe dafür draufgeht.«

Die Frau des Besitzers versprühte noch einmal Hanfspray im Raum und bat mich, ein Tablett mit Kaffee und Keksen zu besorgen, während sie selbst Mr Simmons und seine komplizierte Stieftochter, die soeben eingetroffen war, holen gehen würde.

Wir trennten uns am Fuße der Treppe, und ich begab mich wegen der kleinen Stärkung in die Küche. Auf dem Rückweg ein paar Minuten später holte ich sie fast wieder ein. Mr Simmons schluffte die Treppe hoch, die Frau des Besitzers folgte ihm mit seiner Angehörigen, ich wahrte eine gewisse Distanz. An der Biegung der Treppe erkannte ich zu meinem Entsetzen, dass die Stieftochter von Mr Simmons eine Lehrerin von meiner Schule war. Und zwar nicht irgendeine ältere Lehrerin, sondern Miss Pitt – die stellvertretende Schulleiterin.

Ich machte auf den Hacken kehrt und marschierte mitsamt Tablett und Speisen in die Küche zurück. Miss Pitt in diesem Umfeld zu sehen war ein Schock. Ich hatte nichts Falsches getan, ich rauchte nicht und schwänzte auch nicht, aber nachdem ich den ganzen Tag respektiert worden war, wollte ich nicht vor meiner neuen Mentorin/Chefin und einem rekonvaleszenten Patienten heruntergeputzt werden.

Miranda und die alte Oberin waren mit Schwester Sally-Anne in der Küche. Die Oberin wischte mit einem Stück Küchenpapier an einer winzigen Porzellantasse herum.

»Das sollen Sie zu Zimmer 8 hochbringen«, sagte ich zu Sally-Ann und hielt ihr das Tablett hin.

»Warum machen Sie das nicht selbst?«, brummte sie.

»Sie will jemanden Erfahreneres«, sagte ich.

Sally-Anne nahm das Tablett.

Miranda und ich stöhnten bei dem Gedanken an Miss Pitt. Ich erzählte der Oberin, was für eine Tyrannin sie sei, und nannte etliche Beispiele. Unter anderem hatte ich Arrest bekommen, nur weil ich gesagt hatte: »Bei Husten und Schnupfen – nimm Veno’s.« Es war ihr ein Graus, wenn man gelegentlich einen Tag freinahm, weil das wirkliche Leben es forderte, selbst wenn es sich dabei um eine Beerdigung handelte.

Am Ende des Tages reichte uns die Frau des Besitzers kleine braune Lohntüten, bedankte sich bei uns und erklärte, wir könnten jetzt unsere Schwesternuniform ausziehen und nach Hause gehen. Kurz bevor ich die Küche verlassen wollte, fragte mich die Köchin, ob es mir etwas ausmachen würde, Mr Simmons seine Sandwiches, den Kuchen und die Pillen zu bringen, die hätte man zur Teestunde vergessen, weil er einen Tag zu früh dran gewesen sei und noch nicht auf der Liste gestanden hätte. Nun hatte ich keine Wahl mehr. Ich nahm das Tablett und bereitete mich innerlich auf eine Begegnung mit der stellvertretenden Schulleiterin vor. Als ich Zimmer 8 erreichte, stellte ich erleichtert fest, dass Mr Simmons alleine war. Er war in seinem Sessel eingeschlafen; wie ein Reifen hing er darin, den Kopf fast im Schoß. Als ich das Tablett auf dem Tischchen neben ihm abstellte, fuhr er hoch, erschrocken und verwirrt.

»Wo bin ich?«, fragte er.

»In Zimmer 8«, antwortete ich, und wieder war es wie der Beginn eines Horrorfilms aus den Hammer Studios.

Es war meine erste echte Begegnung mit einem Heimbewohner – nicht bloß ein Schwätzchen auf dem Weg zur Toilette –, und ich merkte, dass sich Mr Simmons unbehaglich fühlte. Ich zeigte auf den kleinen Becher mit den Pillen auf dem Tablett, und er schluckte sie.

»Soll ich den Fernseher anschalten?«, fragte ich, weil ich dachte, dass er das tragbare Gerät auf der Truhe gegenüber gar nicht bemerkt hatte. »Vielleicht läuft ja The Two Ronnies oder Des O’Connor.«

»Nein danke. Ich bin heute Abend zu müde zum Fernsehen«, sagte er, um dann schnell hinzuzufügen: »Aber schalten Sie ihn ruhig an, wenn Sie möchten.«

Mir fiel auf, dass Mr Simmons ziemlich jung für einen Heimbewohner zu sein schien. Und während ich das noch dachte, dachte er das Gleiche über mich.

»Sie scheinen ziemlich jung für die Arbeit hier zu sein«, sagte er, »wenn ich es mir erlauben darf, das zu sagen.«

»Ich gehe noch zur Schule. Tatsächlich bin ich auf der Devlin’s School – wo Ihre Angehörige arbeitet«, erklärte ich.

»Oh. Pech gehabt.« Wir mussten beide lachen.

»Und Sie wirken wesentlich jünger als die anderen Patienten hier«, sagte ich.

»Ja. Na ja, so viel jünger bin ich auch wieder nicht. Aber die meisten anderen hier sind vermutlich viktorianischer Gesinnung, während ich in der Moderne lebe. Das ist der Unterschied.«

»Aha.«

»Ich kenne zum Beispiel Elvis«, sagte er. »Elvis Presley.«

Und dann sprachen wir über moderne Zeiten.

Als ich in die Küche zurückkehrte, war der Tag zu Ende. Die Frau des Besitzers wärmte auf dem AGA-Herd Milch für die Schlummertrünke auf, ich hatte meine Mitfahrgelegenheit in Mike Yus Wagen verpasst, und die Schwestern von der Tagesschicht bereiteten sich auf ihren Pub-Besuch vor. Es war, als würde man Play for Today anschauen, wo die Schauspieler so gut waren, dass man sie gar nicht schauspielern sah und einfach weiterschauen wollte, obwohl nicht wirklich etwas geschah.

Der Crazy-Baby-Lockenstab ging von Hand zu Hand, und die frisch gebrannten Locken wurden mit Harmony-Haarspray fixiert. Röhrchen mit Wimperntusche schaukelten in einem Messbecher mit kochendem Wasser, Zigaretten wurden an brennenden Zigaretten entzündet, und der Raum füllte sich mit Qualm, Eau de Cologne und dem Klang von Geschwätz, Gelächter und über den Boden kratzenden Stühlen.

Die Frau des Besitzers redete mit mir, während sie die Teetassen auf Tabletts verteilte. Sie verriet mir, dass Schwesternuniformen in kleinen Größen rar wären. »Sie sollten sich die da sichern, wenn sie Ihnen gut passt, und Ihren Namen hineinschreiben.«

»Ich lasse sie an und überrasche meine Mutter damit.«

»Gute Idee. Und ich werde demnächst auf jeden Fall Ihr Shampoo ausprobieren.«

»Linco-Biershampoo«, sagte ich, um sicherzustellen, dass sie sich den Namen richtig gemerkt hatte.

»Danke, Lizzie. Ich weiß, dass Sie ein wahrer Glücksfall für uns sind. Ich bin so froh, dass wir Sie haben.«

Da ich nicht wusste, was ich darauf antworten sollte, sagte ich: »Und ich bin froh, dass Sie hier sind.«

Im nächsten Moment bereute ich es, weil es sie zum Verstummen brachte. Später war mir schleierhaft, warum ich es überhaupt gesagt hatte.

Auf dem Weg durch den hinteren Flur nach draußen warf ich noch einen Blick in die Leichenhalle. Dieses Mal lag etwas auf der Bank. Ich schaute genauer hin und schnappte nach Luft, als mir klar wurde, dass es sich um eine Leiche handelte. Ein bläulicher Fuß ragte heraus. Auf dem papierenen Kofferanhänger, der am großen Zeh hing, stand: Cresswell.

3

Häusliches Leben

Das mit dem Linco-Biershampoo stimmte – dein Haar fühlte sich nach der Verwendung wirklich wunderbar an –, und natürlich bekam ich schon bald mein eigenes Fläschchen und auch die anderen bereits erwähnten Dinge. Aber nun, da ich einfach in Boots Apotheke gehen und es mir kaufen konnte und sogar noch Geld für eine Zitronenseife von Bronnley übrigbehielt, schien es mir nicht mehr so dringlich zu sein. Sobald mir das bewusst wurde, konnte ich der Tatsache ins Auge schauen, dass es in der Schule nicht besonders lief. Ich hatte mich in eine schwierige Lage hineinmanövriert, und keine noch so gute Versorgung mit anständigem Kaffee und Shampoo konnte da Abhilfe schaffen. Nachdem ich mir – aus persönlichen Gründen – ein paar Tage freigenommen hatte, hing ich in einigen Fächern hoffnungslos hinterher. In der Schule nicht mitzukommen ist keine angenehme Erfahrung, vor allem, wenn man es nicht gewöhnt ist. Der Wunsch, mich beliebt zu machen, der mich in der Grundschule immer angespornt hatte, schien sich jeden Morgen zu verflüchtigen – bei der ersten Zigarette im Bett oder spätestens bei der furchtbaren Busfahrt.

Die Lehrer waren meist zu sehr mit dem Schulalltag beschäftigt, um sich gesondert mit mir zu befassen. Meinen außerordentlich netten Tutor, Mr Mayne, trieb ich regelrecht zur Verzweiflung mit meinem offenkundig mangelnden Ehrgeiz. Er tat sein Bestes, um mich zu motivieren, hatte aber mit ein paar heiklen Schülern alle Hände voll zu tun – sie brauchten ihn, um auch nur buchstabieren zu lernen. Ich stellte mir vor, dass er mich anschaute und dachte: Lizzie Vogel wird es langfristig schon schaffen – was ein großes Kompliment war (wenn es denn das war, was er dachte).

Meine Mutter und Mr Holt waren zu beschäftigt – sie fuhren mit dem Lieferwagen herum, betrieben eine Wäscherei namens Schneeglöckchen, mussten mit dem neuen Kind über die Runden kommen und versuchten, ein Unternehmen für die Aufarbeitung alter Möbel zu etablieren –, um meine Probleme zu registrieren. Und meine Schwester stand kurz davor, zum Studieren das Haus zu verlassen. Im Flur wartete eine Habitat-Tüte mit einer Gelenklampe und einem gestreiften Baumwollteppich auf ihre Abreise und erinnerte täglich daran, dass sie bald fort sein würde. Bis es so weit war, arbeitete sie gelegentlich bei Woolworth und hing mit einem Mädchen aus Mauritius namens Varsha herum. Was ich tat – oder nicht tat –, bekam sie nicht mit.

Dass sie in unserem Zimmer Rauchverbot verhängt hatte, hatte unsere Beziehung zerstört. Sie vertrat die weit hergeholte Meinung, dass ich die Luft verpestete und nicht nur mir selbst tödliche Krankheiten zuzog, mein Wachstum behinderte und Haut und Hirn schadete, sondern dasselbe auch ihr zufügte – während sie schlief. Irgendwann zog sie tatsächlich ins Wohnzimmer um und nahm alle ihre Platten mit, außer einer: »The Killing of Georgie (Part I and II)« von Rod Stewart. Die konnte sie nicht mehr hören, weil (a) die Musik so traurig war (Georgie wird von einer Gang aus New Jersey um die Ecke gebracht), und (b) die Platte das Bild von einem Rod heraufbeschwor, der in einem weißen Anzug über die Bühne hüpfte. Ich liebte Rod in seinem weißen Anzug und freute mich, als sie mir die Platte schenkte. Dann hörte ich sie so oft, dass ich sie schließlich auch nicht mehr mochte.

Alles in allem wurde es Zeit für einen Ortswechsel, einen Neuanfang und ein Leben, in dem ich gewollt und gebraucht wurde. Wenn schon nicht hingebungsvolle Eltern ein großes Bohei um mich machten und auch kein einfühlsamer Lehrer – im Wissen um meine Einzigartigkeit – mich bevorzugt behandelte, weil er mich schon in Oxford oder Cambridge sah, beschränkte ich mich in der Schule eben aufs Minimum und ging gerade oft genug hin, um durchzukommen und zu verhindern, dass meine Mutter von Mrs Hargraves, der Zuständigen für die Schulschwänzer, verhaftet wurde. Zu Naturkunde und Mathe erschien ich und nahm auch an anderen Stunden teil, wenn es sich nicht vermeiden ließ, ansonsten half ich alten Damen, das Korsett zu schließen und Sticknadeln einzufädeln, und verdiente genug, um mich fortlaufend mit John Player in der blauen Packung samt passendem Feuerzeug zu versorgen und mir außerdem einen Flakon Paco Rabanne und sieben pastellfarbene Slips mit dem Aufdruck der Wochentage – wie eine Frau in einem Roman von Edna O’Brien – leisten zu können.

Über diese Dinge dachte ich nach, als ich in meiner Schwesternkluft nach Hause ging. Das waren meine Gründe dafür, dass ich den Job wollte. So aufregend wie Mirandas waren sie nicht, aber doch komplexer als einfach nur der Wunsch nach einem besseren Shampoo.

Als ich mich unserem Haus näherte, rückte ich die Haube zurecht, zog meine Strümpfe hoch und trat dann durch die Hintertür. Meine Mutter saß am Klavier und spielte eine Clementi-Sonate, während Danny in seinem Strampelanzug dalag und an einem Stück Brot kaute. Ich wollte, dass sie sich umschaute, also hustete ich. Sie fuhr herum, und als sie mich in meiner Schwesterntracht sah, brach sie in Tränen aus.

Nicht weil sie traurig war (oder sauer oder glücklich). Sie war gerührt und bat mich, die Uniform nicht auszuziehen, bis sie ihre Kamera gefunden haben würde, die sie allerdings nie fand. Dann durfte ich mich nicht umziehen, bis Mr Holt heimkommen würde. Als er eintrat, lächelte er, sagte etwas von Florence Nightingale und brachte die Hoffnung zum Ausdruck, dass ich nicht wieder schwänzte.

Es war komisch, am nächsten Montag in die Schule zu gehen und wie ein Kind behandelt zu werden, nachdem man in der Paradise Lodge wie eine Zwanzigjährige behandelt worden war – und eine wundgelegene nackte Alte gesehen hatte, die jeden Moment sterben konnte, und mit einer Feile eine Oberkieferprothese bearbeitet hatte, die ein Geschwür verursachte.

Auf der Toilette traf ich Miranda und ein paar Mädchen aus ihrem Gefolge. Sie zogen die inneren Augenlider mit Kajal nach, um sich für die Mittagsdisco hübsch zu machen. Als Miranda die Paradise Lodge erwähnte, erklärte ich unversehens, dass es ein Privileg sei, mit alten Menschen zu arbeiten, und dass sie jungen Leuten wie uns eine Menge beizubringen hätten.

Miranda warf mir im Spiegel einen irritierten Bick zu (offenbar stellte sie die Sache in der Gruppe anders dar) und ärgerte sich sichtlich über meinen Kommentar.

»Du machst Witze, oder?«, sagte sie.

Eigentlich gefiel es ihr nicht, mit alten Menschen zusammen zu sein. Wenn sie ihre traurigen, greisen Gesichter sehe und mit anschauen müsse, wie sie sich durchs Leben quälten und an ihre Rollatoren klammerten, verspüre sie ein großes Bedürfnis zu schreien und sie umzuschubsen, erklärte sie – nicht dass sie ihnen etwas antun wolle oder sie nicht möge, aber die Gefühle, die sie in ihr auslösten, seien so anders als die für Mike Yu (einen erst neunzehnjährigen Unternehmenschef) und für das Leben im Allgemeinen. Die Alten vergifteten ihren Geist und warfen ein schales Licht auf ihre Hoffnungen und Träume.

»Ich meine, wie verdammt deprimierend ist es, in unserem Alter den ganzen Tag mit Leuten zusammen zu sein, die demnächst den Löffel abgeben – was sie genauso gut wissen wie man selbst«, sagte sie. »Und dann soll man noch so tun, als wäre nichts.«

Ich versicherte Miranda, dass die Heimbewohner es nicht so wahrnahmen, als würden sie bald den Löffel abgeben. Sie sähen sich als jemand, der gleich eine schöne Tasse Milchkaffee und einen Keks bekommt oder aufs Klo gehen wird. Und überhaupt – sei das so viel anders als das, was wir gerade tun, auf dieser Toilette, wo ich eine Zigarette rauche, während Miranda sich gleich am Automaten ein KitKat ziehen und zur Mittagsdisco gehen würde?

Miranda drohte mir mit dem Finger und erklärte, sie würde niemals an den Automaten gehen. Dann munterte sie sich selbst etwas auf, indem sie einen dreiteiligen Hosenanzug beschrieb, den sie sich von ihrem Ersparten bei Richard Shops kaufen würde – so ein Teil zwischen Vorstandsetage und Schlafzimmer, mit breiten, hellbraunen Nadelstreifen, weit ausgeschnittener Neckholder-Weste und einer Hose, in der man keinen Slip tragen konnte. Das würde Mike um den Verstand bringen.

Das klang nicht schlecht, obwohl ich Nadelstreifen nicht mochte und nur ungern auf eine Unterhose verzichten würde.

»Wenn meine Mutter nicht so eine alte Schreckschraube wäre«, sagte Miranda, »und deine nicht so eine Vollchaotin, würden wir diesen beschissenen Job nicht brauchen.«

Ich würde nicht sagen, dass ich meine Mutter dafür verantwortlich gemacht habe, dass ich den Job brauchte. In der Schule machte ich sie für meine Schwänzerei verantwortlich, aber ich wollte nicht zu diesen Idioten gehören, die auf eine akademische Karriere verzichten, nur weil sie von ihren Eltern nicht genügend Aufmerksamkeit bekommen haben – solche Kinder konnte ich nicht ausstehen. Andererseits konnte ich nicht leugnen, dass meine Orientierungslosigkeit zufällig in eine Zeit fiel, in der meine Mutter eine Übereinkunft mit unserem neuen Stiefvater, Mr Holt, gebrochen hatte.

Mr Holt hatte meine Mutter sanft dazu angehalten, mit Geld etwas vorsichtiger umzugehen – nach Jahren des Leichtsinns (ihrerseits) –, aber obwohl sich die beiden darauf geeinigt hatten, kein Kind mehr zu bekommen, hat sich meine Mutter absichtlich schwängern lassen und 1976 ein Baby geboren. Sie leugnete, dass sie es absichtlich getan hat, leugnet es bis heute, aber natürlich war es Absicht.

Mr Holt tat mir leid. Er war ein kluger, einfühlsamer Mann, der sich viel über die Welt beigebracht hatte. Er wusste mehr, als man selbst an den teuersten Schulen oft lernt, indem er seinen Verstand benutzte und viel las. Das Einzige, was er nie verstanden hat, ist, dass meine Mutter nie aufhören würde, Babys zu bekommen, da konnte man noch so viele Übereinkünfte mit ihr treffen. Sie konnte gar nicht anders.

Anfangs erzählte meine Mutter Mr Holt nichts von der Schwangerschaft, und als sie gerade dachte, der richtige Zeitpunkt sei gekommen, sah er sie zufällig nackt von der Seite und murmelte: »Ich werd nicht mehr!«

Es war nicht seine Absicht, sie zu verletzen, aber genau das geschah. Sie brach verzweifelt in Tränen aus und schalt sich eine schlechte Person – im Vertrauen auf die Tatsache, dass der andere, wenn du dich selbst schiltst, unweigerlich sagt: »Aber nein, du bist doch keine schlechte Person!«

Aber das war nicht Mr Holts Art. Er stimmte ihr zu (ja, sie sei eine schlechte Person) und erinnerte sie daran, dass sie schon sehr viele Kinder habe und sehr wenig Zeit und noch weniger Geld und dass sie beide gleich zu Beginn darin übereingekommen seien, keine Kinder mehr zu bekommen.

Natürlich hielten meine Schwester und ich nun ihn für den schlechten Menschen, weil er sich nicht freute, ein eigenes Baby zu bekommen. Wir rotteten uns hinter seinem Rücken zusammen und nannten ihn hartherzig und rücksichtslos. Und meine Mutter erklärte, was könne man schon von jemandem erwarten, der Harry hieß (das war Mr Holts Vorname)? Dann zitierte sie William Blakes Gedicht »Kindes Leid«.

Meine Mutter ächzte! Mein Vater weinte.

In die gefährliche Welt ich sprang:

Hilflos, nackt, laut wimmernd:

Wie einböser Geist, versteckt in einer Wolke.

Strampelnd in meines Vaters Händen:

Anstrebend gegen meine gewindelten Bänder,

Gebunden und ermüdend, hielt ich es für das Beste,

An meiner Mutter Brust zu schmollen.

Um ehrlich zu sein, war ich selbst nicht überglücklich. Die Sache hatte mich überrascht – die Schwangerschaft und auch die Erkenntnis, dass ich nicht überglücklich war. Ein paar der schönsten Zeiten meines Lebens hatte ich, wenn meine Mutter schwanger war – dann sah es immer so aus, als werde alles gut. Die traurigsten und schrecklichsten Phasen hingegen waren jene, wenn sie plötzlich nicht mehr schwanger war, aus welchen Gründen auch immer.

Ich befand mich in einem Alter, in dem man Dinge hinterfragte, und für meinen Geschmack war meine Mutter ein bisschen zu alt für ein Kind. Daher behielt ich die Neuigkeit für mich. Selbst meine Mutter schwieg sich darüber aus.

Verglichen mit ihren anderen Schwangerschaften war diese eher freudlos. Ihre Schwangerschaften von unserem leiblichen Vater in den Sechzigern, mit meiner Schwester, mir und unserem kleinen Bruder, waren Anlass zu umfassenden Vorbereitungen. Eine private Hebamme kam ins Haus, die Decken kamen von Harrods, der Mann der Haushälterin wurde gebeten, das Kinderzimmer in einer satten Cremefarbe zu streichen, neue Umstandskleider im Liberty-Style wurden angeschafft und die Benson-Wiege ausgeliehen – sie ging auf die Geburt von Tobias H. Benson im Jahr 1812 zurück und war mit derart feinen Schnitzereien verziert, dass man sie nur mit gehauchtem Atem und einer Feder polieren konnte, nicht mit Pledge und einem gelben Staubtuch. Die Gedanken eilten voraus zur Taufe, den Paten, dem Geburtskrug mit der Gravur. Und den Namen.

Die Schwangerschaften nach ihrer Ehe mit unserem Vater waren – wie bereits erwähnt – intensive Zeiten voller Freuden und Sorgen.