Wir machen das schon E-Book

9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Ch. Links Verlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Die Lausitz hat einen Strukturbruch hinter und einen Strukturwandel vor sich. Der wirtschaftliche Umbau nach der deutschen Vereinigung hat nicht viel von der Industrie, die vor allem auf Braunkohle setzte, übrig gelassen. Tausende Menschen wanderten ab. Mit dem Kohleausstieg bis 2038 stehen erneut fundamentale Veränderungen bevor. Wie unterscheidet sich der aktuelle Strukturwandel von den Brüchen der Nachwendejahre? Wer sind die Menschen in der Lausitz? Warum bleiben viele skeptisch, wenn Milliardenhilfen ins Gesetz geschrieben werden? Was hoffen die Lausitzer*innen, was unternehmen sie? Die Erfahrungen sind vielfältiger und positiver als Arbeitsplatzverlust, Abwanderung und ländliche Peripherie.

Das Buch versammelt 15 Gesichter und Geschichten, die für die Vielschichtigkeit des Landstrichs in Brandenburg und Sachsen stehen. Es stellt der Erzählung über die Lausitz eine Vielfalt von Perspektiven aus der Lausitz gegenüber. Nachdenkliche Töne klingen ebenso an wie hoffnungsvolle.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 236

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Johannes Staemmler (Hg.)

Wir machen das schon

Johannes Staemmler (Hg.)

WIR MACHEN DAS SCHON

Lausitz im Wandel

Ch. Links Verlag

Dieses Buch ist im Rahmen des Projekts »Sozialer Strukturwandel und responsive Politikberatung in der Lausitz« am Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung (Institute for Advanced Sustainability Studies, IASS) in Potsdam entstanden. Die Herausgeberschaft für das Institut hat Dr. Johannes Staemmler übernommen. Das Buch erscheint mit freundlicher Unterstützung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (FKZ 03SF0561).

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über www.dnb.de abrufbar.

Der Ch. Links Verlag ist eine Marke der Aufbau Verlag GmbH & Co. KG

1. Auflage, Februar 2021

entspricht der 1. Druckauflage vom Februar 2021

© Aufbau Verlag GmbH & Co. KG

www.christoph-links-verlag.de

Prinzenstraße 85 D, 10969 Berlin, Tel.: (030) 44 02 32-0

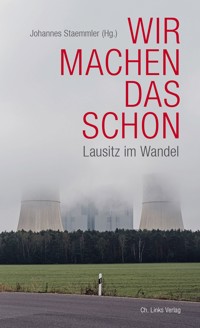

Umschlaggestaltung: Nadja Caspar, unter Verwendung eines

Fotos von Tine Jurtz: Kraftwerk Schwarze Pumpe, 2020

Alle Fotos im Buch: Tine Jurtz

Karte: Peter Palm, Berlin

Satz: Nadja Caspar, Ch. Links Verlag

ISBN 978-3-96289-115-2

eISBN 978-3-86284-498-2

Inhalt

Die große Transformation beginnt im Kleinen

Eine Einleitung von Johannes Staemmler und Frauke Haupenthal

Mit Herz und Bagger

Ein Porträt der Baggerführerin Silke Butzlaff – von David Löw Beer

Wir brauchen Mutbilder

Die Spremberger Bürgermeisterin Christine Herntier und ihre Tochter Janine Herntier, eine Lausitz-Rückkehrerin, im Gespräch mit Johannes Staemmler

Wird wieder nichts gewesen sein?

Das Stadtprojekt »Modellfall Weißwasser« in der Oberlausitz als Labor für neue Formen des Miteinanders – von Stefan Nolte

Ein Dorf braucht Kümmerer

Der Bürgermeister von Njebjelcicy / Nebelschütz fördert seit drei Jahrzehnten eine »enkeltaugliche« Gemeindeentwicklung – von Theresa Jacobs und Fabian Jacobs

Perspektive Boxberg

Wie Beteiligung in der Lausitz gelingen kann – von Manuela Kohlbacher und Markus Füller

Strukturwandel ist kleinteilig, konkret und manchmal mühevoll

Die sorbische Pfarrerin Jadwiga Mahling aus Schleife im Gespräch mit Sînziana Schönfelder

Mit Lust in die Provinz

Die Raumpioniere Arielle Kohlschmidt und Jan Hufenbach locken Menschen aus den Großstädten in die Oberlausitz

Dilemma als Chance?

Der Architekt und Projektleiter des IBA-Studierhauses Karsten Feucht über die Potenziale der Wahrnehmung

Vom Waffenlager zur Bettwäscheausgabe

Überraschungen in der ehemaligen Pforte des Alten Kühlhauses in Görlitz – von Julia Gabler

Der lange Weg zur Bürgerregion

Mit dem Verein Lausitzer Perspektiven bringt die Neu-Radduscherin Dagmar Schmidt die vielfältige Zivilgesellschaft zusammen

Wandel, Konflikt und Protest

Im Mobilen Beratungsteam arbeitet Daniel Krüger mit den Menschen vor Ort für den Erhalt des sozialen Friedens und ein demokratisches Gemeinwesen

Die ganze Welt in Bischofswerda

Aus Kasachstan über Dresden kam Angelina Burdyk nach Bischofswerda, wo sie den interkulturellen Verein Mosaika mitgründete

Offene Werkstätten

Im Cottbuser FabLab entstehen durch Maximilian Voigt, Martin Koll und viele andere neue Lösungen aus eigener Hand, aber auch Gemeinschaft

Ein Korb voll Glück

Wie man die Lausitz kulinarisch erfahren kann, erzählt Anja Nixdorf-Munkwitz

Strukturwandel von unten

Franziska Schubert und Annett Jagiela machen Politik in der Oberlausitz

Anhang

Dank

Die Beteiligten

Frauke Haupenthal und Johannes Staemmler

Die große Transformation beginnt im Kleinen

Eine Einleitung von Johannes Staemmler und Frauke Haupenthal

Die Lausitz erfahren

Schwül kündigt sich ein Gewitter an. Schon seit einer Stunde fahre ich, Johannes, auf die tiefhängenden Wolken zu, am ersten Tag meiner Radreise im Juni 2020 durch die Lausitz. Die Fahrt auf dem Oder-Neiße-Radweg zwischen Forst und Bad Muskau / Leknica ist schweißtreibend und einsam. Obwohl die Sommerferien gerade begonnen haben und die Covid- 19-Pandemie Fernreisen eigentlich unmöglich macht, bin ich hier in diesem Teil der Lausitz allein.

Als der Regen beginnt, meckert es von der Seite her, wo einige Ziegen unbeeindruckt an der Grasnarbe zupfen. Gegenüber finde ich den Eingang zu einem Ziegenhof, der reichlich zugewachsen daherkommt. Da ich einen Unterschlupf brauche, kehre ich ein. Etwas unfreiwillig lege ich eine Pause ein und erlebe eine dieser Szenen, die mehr über die Lausitz erzählen als alle Artikel und Reden zum Kohleausstieg in den letzten Jahren. Ob nun gute oder wiederum schlechte Zeiten anbrechen, wenn Block für Block die Kohlekraftwerke abgeschaltet und damit die Förderung nutzlos wird, hängt sehr vom Standpunkt des Betrachters ab.

Kaffee kann man auch mit Ziegenmilch trinken, lerne ich. Spaziergänger aus Bad Muskau nehmen noch etwas Käse mit. Klaus-Bernd Günther, der aussieht wie der in Würde gealterte Dude aus »The Big Lebowski«, und seine Frau haben hier vor 20 Jahren mit dem Eintritt in die Rente einen Hofladen eröffnet. Sie vermissten Ziegenkäse in der Gegend und besorgten sich das nötige Wissen, wie man diesen selber macht, in Frankreich. Günther kam Anfang der 1990er-Jahre als Fachmann für Jugendarbeit aus Norddeutschland nach Brandenburg. Ein Leben voller Aufbau, Ausprobieren und Anpacken, von dem er mit Leidenschaft erzählt. Dies ist nun die letzte Saison, denn die Arbeit mit den Ziegen ist zu beschwerlich geworden. Ich verabschiede mich mit Proviant im Gepäck – und der aufgefrischten Erfahrung, dass die Lausitz mehr durch ihre Bewohner*innen zu erfahren ist als durch alles andere.

Seit 2018 sind wir, Frauke und Johannes, oft in der Lausitz unterwegs gewesen, weil wir gemeinsam mit unseren Kolleg*innen am Institut für Advanced Sustainability Studies (IASS, Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung) in Potsdam der Frage nachgehen, wie Strukturwandel in der Lausitz auf soziale und gerechte Weise gelingen kann. Wir sind Forschende, die per Bahn, mit dem Rad, zu Fuß oder manchmal auch im Auto in der Lausitz dem Wandel auf der Spur sind. Wir sind aber auch Menschen, die gerade im Austausch mit vielen in der Lausitz erfahren, dass eine nachhaltigere Zukunft nur in gemeinsamer Verantwortung und unter Berücksichtigung der individuellen und kollektiven Ausgangslagen möglich ist.

Wo geht es hin mit der Lausitz?

Prominent ist die Lausitz in den letzten Jahren geworden, weil sie – neben dem Rheinischen und dem Mitteldeutschen Revier – eines von drei kohlefördernden Bergbaugebieten ist, die bis 2038 genau damit zum Ende kommen sollen. Und der Kohleausstieg ist richtig, damit wir als Gesellschaft überhaupt eine Chance haben, die Erderwärmung im Griff zu behalten. Bundesregierung und Bundestag haben dafür 2020 ein Gesetzespaket beschlossen, das den Ländern Sachsen und Brandenburg bis 2038 insgesamt 17 Milliarden Euro für die Oberlausitz und die Niederlausitz zur Verfügung stellt. Kohle gegen Kohle, lautet der Deal. Es ist eine Kompensation dafür, dass dieser für die Region immer noch zentrale Wirtschaftszweig wegfallen wird. Es ist aber auch ein Startkapital – eine Wette auf die Zukunft –, das die beiden Länder, die Landkreise und die Kommunen nutzen können, um neue Entwicklungspfade aufzutun und auch zu gehen.

Können sie das überhaupt? Worauf gründet sich denn die Wette, dass eine im 19. und 20. Jahrhundert industriell überformte Teichlandschaft mit drastischem, postsozialistischem Anpassungsschwund weitab der Metropolen überhaupt eine Relevanz entwickelt? Müssten wir nicht der Tatsache ins Auge sehen, dass gleichwertige Lebensverhältnisse nicht überall auch nur annähernd hergestellt werden können? Gibt es in der Lausitz überhaupt intellektuelle, kulturelle, wirtschaftliche und soziale Potenziale, auf die ein erneuter Strukturwandel setzen kann? In Fragen dieser Art, hier besonders drastisch formuliert, spiegeln sich fundamentale Missverständnisse wider, die in fast allen Diskussionen über die Lausitz und den anstehenden Strukturwandel thematisiert werden. So kann es passieren, dass ein Spiegel-Reporter im Winter 2019 durch die Lausitz fährt und kaum einen findet, der mit ihm reden will. Also schließt er daraus, dass das mit dem Strukturwandel eine schwere Sache wird.

Die Voraussetzungen für die Jahre 2020 und folgende sind aber ganz andere als 1990. Mit großen Erwartungen und dem Rückenwind kollektiver Selbstwirksamkeit aus dem Herbst 1989 wurde die deutsche Vereinigung in den nun »neuen Bundesländern« gefeiert. Auch in der Lausitz. Aber die blühenden Landschaften blieben aus. Stattdessen verloren fast 90 Prozent der Kohlebeschäftigten in der Lausitz ihren Job, und zahlreiche andere Industrien gingen ebenfalls in die Knie. Ein Beispiel: Das Kraftwerk Schwarze Pumpe hatte Ende der 1980er-Jahre 15 000 Arbeitsplätze, 2018 waren es noch 3500. Die Bevölkerung der Lausitz schrumpfte um fast ein Drittel.

Der Strukturbruch der 1990er-Jahre ist zwar bewältigt, aber die Erinnerungen an ihn sind es nicht. Geblieben sind zwei Grunderfahrungen, die, wenn sie gemeinsam auftreten, eine veritable Veränderungsunlust zur Folge haben: Erstens besteht der begründete Zweifel, dass die Versprechen einer neuen Zukunft tatsächlich eingehalten werden. Oft haben wir im Rahmen unserer Forschung von Interviewpartner*innen in der Region gehört: Können wir nicht erstmal das bewahren, was wir haben? Zweitens gibt es eine Skepsis gegenüber jenen, die als Veränderungsexpert*innen auftreten und – zumindest damals – weder aus der Lausitz noch aus dem Osten kamen. Es ist eine Erfahrung des Behandeltwerdens, deren Gegenreaktion – Arme verschränken, nicht beteiligen, auflaufen lassen – leichter zu aktivieren ist als das wirksame Anpacken.

Der nun beginnende Strukturwandel wird anders verlaufen als der letzte. Die überhöhten Erwartungen von damals sind einem pragmatischen Realismus bei Aktiven, Engagierten, Unternehmer*innen und Verwaltungsangestellten gewichen. Es geht nicht mehr darum, die Erwartungen anderer zu erfüllen, sondern in Kooperation miteinander oder im Wettbewerb den nächsten Schritt zu gehen. Der Anthropologe und Hoyerswerda-Experte Felix Ringel bezeichnet dies als die Gestaltung der unmittelbaren Zukunft. Weder minimiert die DDR-Erfahrung der Älteren noch verhindert die Strukturbruchbewältigung fast aller Menschen die Entdeckung und das Gestalten von Handlungsspielräumen in der Gegenwart. Auch sind blumige Utopien vom Neuland Lausitz, in dem nun alles möglich sei, nicht der Motor für heutiges Handeln. Vielmehr ist es der individuelle Antrieb, sich die Zukunft in der unmittelbaren Umwelt anverwandeln zu wollen und zu können. Der Strukturwandel wird genau diese Qualitäten herausfordern.

Missverständnisse benennen

In diesem Buch zeigen wir, dass es weder die eine Lausitz noch den typischen Lausitzer oder die eindeutig definierbare Lausitzerin gibt. So trivial diese Erkenntnis ist, so oft muss sie wiederholt werden. Die 15 Beiträge in diesem Band versammeln ganz unterschiedliche Perspektiven von Menschen, die mindestens einen Teil ihres Lebens in einem Teil der Lausitz verbringen. Was als relevant erachtet wird, hängt vom individuellen Standpunkt ab, der biografisch, kulturell, sozial und geografisch geprägt ist. Die vermeintlich mühsame Übung, sich mit einer Vielfalt von Ansichten auseinanderzusetzen, ist aber unerlässlich, um nicht einen immer wieder auftauchenden Fehler zu begehen: Wer, am besten noch aus Dresden, Potsdam oder Berlin, über die Lausitz spricht, erzeugt eine Erzählung, die zu oft losgelöst von der Wirklichkeit in der Region ist. Ein Merkmal des Strukturwandels wird es sein, dass die Lausitzer*innen selbst über sich und ihre Region sprechen und damit die Definitionshoheit über Erfolg und Misserfolg in die eigene Hand nehmen.

Das zweite Missverständnis ist konzeptioneller Natur: Wie kommt das Neue in die Welt? Welcher Art wird es sein? Wer werden die Autor*innen, Gründer*innen oder Erfinder*innen sein? Die 17 Milliarden Euro aus dem Bundeshaushalt für Investitionen in der Lausitz bringen nur dann etwas, wenn sie Eingang in das regionale Gefüge aus Organisationen, Strukturen und Menschen finden, die dadurch in die Lage versetzt werden zu gestalten. Ein beträchtlicher Anteil davon wird in Schienen, Straßen, Forschungsinstitute und Behörden gehen. Das ist sicherlich gut, aber nicht neu. Weitere Mittel stehen wiederum den Ländern zur Verfügung, die im besten Fall in Zusammenarbeit mit den Menschen vor Ort investieren, Projekte identifizieren und entwickeln. Lokale und regionale Impulse mit erkennbarer Wirkung werden genau dort entstehen, wo vor der Verwendung dieser Mittel ein echter Dialog mit allen Beteiligten und Betroffenen entstand. Einfach gesagt: Die Lausitzer*innen müssen sich streiten dürfen darüber, wie ein Teil der Strukturwandelmittel verwendet wird. Wo kann man die eigene Zukunft unmittelbar mitgestalten? Dadurch entsteht eine Vielzahl von Ansätzen, von denen sicher einige auch nicht gelingen werden. Aber es geht darum, den Strukturwandel auch als Möglichkeit zu begreifen, lokale Verantwortungsgemeinschaften für die eigene Sache zu stiften. Das beugt nicht nur Korruption, politischer Entfremdung und sozialer Isolation vor, es schafft auch eine widerstandsfähigere Gesellschaft, die in einer lebendigen Demokratie miteinander lebt, arbeitet und streitet.

Der Maßstab für Erfolg im Strukturwandel wird auch in der Region selbst geschaffen. Natürlich möchten die Bundes- und die Landesregierungen Industriearbeitsplätze schaffen, die Wirtschaft diversifizieren, lokale Attraktivität erhöhen und mehr Nachhaltigkeit in die Region bringen. Das müssen sie auch. Aber es geht auch darum, dass der Wandel individuellen und kollektiven Bedürfnissen von Gerechtigkeit Rechnung trägt, die oft weit auseinanderliegen. Die Lausitz wird niemals eine den Metropolen vergleichbare Wirtschaftskraft aufweisen. Und das muss sie auch nicht, denn sie bietet ihren Bewohner*innen oft genau das, was die Großstädte nicht gerade im Übermaß haben: Natur, Überschaubarkeit, Mitgestaltungsmöglichkeiten, soziale Nähe und regionale Identität.

Über dieses Buch

Wir können in diesem Buch die Missverständnisse zur Lausitz nicht auflösen. Vielleicht tragen wir sogar zu einigen bei, denn auch wir bleiben als Wissenschaftler*innen Außenstehende, die bewusst oder unbewusst Bewertungen und Kategorisierungen vornehmen. Doch in mehreren Jahren der Forschung und Beratung zum Strukturwandel, insbesondere in der Lausitz, hat sich unsere Perspektive weiterentwickelt. Wer oder was die Lausitz ist und wie ihre Zukünfte entstehen, ist eine Angelegenheit derer, die in der Lausitz leben und arbeiten. Deswegen haben wir zahlreiche Menschen eingeladen, ihnen wichtige Aspekte für den Strukturwandel zu formulieren.

Dieses Buch ist weder ein Forderungskatalog an die Politik noch eine Sammlung süßlicher Homestorys aus der Provinz. Es ist ein Kaleidoskop von Menschen, die in der Lausitz leben und arbeiten. Sie gestalten an unterschiedlichen Orten und mit durchaus verschiedenen Vorstellungen ihre Lausitz. Wir sagen – und damit stiften wir vielleicht das nächste Missverständnis –, sie alle sind relevant im Strukturwandel. Strukturwandel ist mehr als das Schaffen neuer Arbeitsplätze. Bürger*innen, die mit ihren Vorstellungen ihr Leben gestalten, wirken auf ihr Umfeld und verändern es. Dadurch entstehen neue Strukturen der (Selbst-)Wirksamkeit.

Der Nachhaltigkeitsforscher David Löw Beer sprach mit Silke Butzlaff über ihr Leben auf dem Bagger im Tagebau. Bürgermeisterin Christine Herntier und ihre Tochter Janine Herntier diskutieren mit Johannes Staemmler, wie Herkunft die eigene Position in der Region prägt und dass Anpacken schon immer eine Option gewesen ist. Mit einem Stadttheater hat Stefan Nolte Weißwasser erkundet, eine wunderbare Lockerungsübung, die zeigt, wie künstlerische Aktivität lokales Engagement inspiriert. Im sorbischen Nebelschütz / Njebjelcicy beobachten Theresa und Fabian Jacobs, wie eine nachhaltige Dorfentwicklung möglich ist, wenn sich viele Einwohner*innen gemeinsam kümmern. Manuela Kohlbacher und Markus Füller begleiteten einen Beteiligungsprozess in Boxberg und fragen sich, ob es die eine Zivilgesellschaft jenseits aller anderen gesellschaftlichen Teilbereiche überhaupt gibt. Jadwiga Mahling, die Pfarrerin von Schleife, erzählte Sînziana Schönfelder von Predigten an der Tagebaukante und dem Wandel im Kleinen, den sie begleitet. Mit ähnlich großem Elan leben und handeln Jan Hufenbach und Arielle Kohlschmidt, die mit ihrer Raumpionierstation gezielt Städter einladen, in die Lausitz zu kommen – und zu bleiben. Wie er die Welt aus der Sicht anderer wahrnehmen gelernt hat und warum das gerade hier in der Lausitz wichtig ist, hat Karsten Feucht vom IBA-Studierhaus in Großräschen aufgeschrieben. In der Neugestaltung der Pforte des Kühlhauses Görlitz findet Julia Gabler eine unglaubliche Geschichte, in der Altes zum Neuen geformt wird. Dagmar Schmidt arbeitet seit Jahren daran, dass sich zivilgesellschaftliche Akteure zur Plattform »Bürgerregion« zusammenschließen und dadurch ansprechbar für die Politik werden. Dass die Lausitz auch immer wieder Ort von Protesten ist, analysiert der Ethnologe Daniel Krüger und begründet, warum auch diese zum Wandel gehören. Angelina Burdyk leitet in Bischofswerda den Mosaika e. V. und zeigt, wie Zuwanderung heute wieder die Region bereichert. Maximilian Voigt und seine Mitstreiter*innen vom FabLab in Cottbus sind der beste Beleg dafür, dass in den offenen Werkstätten nicht nur Fahrräder repariert und Covid-19-Masken genäht werden, sondern auch Gemeinschaft und eine Kultur der Nachhaltigkeit entstehen. Anja Nixdorf-Munkwitz ist überzeugt, dass man Landschaft kennenlernt, wenn man sie isst. Schließlich braucht es politisches Engagement mit Leidenschaft für die Region und ihre Menschen, so wie es nicht zuletzt Franziska Schubert und Annett Jagiela beschreiben. Es sind viele, oft jüngere Frauen – das liest man auch in diesem Buch –, die sich mit Herz, Witz und viel Erfahrung für eine Zukunft in der Lausitz starkmachen.

Eigentlich gehören noch viel mehr Menschen, Geschichten und Orte in dieses Buch. Viele Themen, die es verdienen, vertieft zu werden, haben wir nur gestreift. Doch wenn beim Lesen eine Ahnung, wie viel es zu entdecken gibt, entsteht und wir neugierig auf mehr machen, haben wir viel erreicht.

Im Herbst 2020 trafen sich fast alle an diesem Buch Beteiligten – sie kamen aus Forst, Zittau, Spremberg, Görlitz und Klein Priebus – im ehemaligen Dieselkraftwerk in Cottbus, das heute das Brandenburgische Landesmuseum für moderne Kunst beherbergt. Bei Kuchen, Kaffee und Melone sowie mit Maske wagte sich jeder mit seiner Geschichte in diese kleine Öffentlichkeit. Alle Anwesenden gestalten nicht erst seit gestern die Lausitz mit. Natürlich wird der Strukturwandel gelingen, daran bestand an diesem Tag kein Zweifel. Niemand hat diesen Satz ausgesprochen, und doch beschreibt er am besten, was die Beteiligten verbindet: Wir machen das schon.

Die Baggerführerin Silke Butzlaff

Mit Herz und Bagger

Ein Porträt der Baggerführerin Silke Butzlaff – von David Löw Beer

In ihrer Jugend wollte Silke Butzlaff eigentlich nicht in den Bergbau. Nun steuert sie seit 37 Jahren den ältesten noch im Betrieb befindlichen Eimerkettenbagger in der Lausitz und ist doch Bergarbeiterin geworden. Seitdem die Gesellschaft der Kohle zunehmend kritisch gegenübersteht, engagiert sie sich in zahlreichen öffentlichen Aktionen und mit eigenen Fotos für einen respektvollen Umgang mit dem Bergbau und für ganz unterschiedliche Personengruppen unserer Gesellschaft.

Vor unserem ersten Treffen im Sommer 2019 am Rathausplatz in Spremberg waren wir beide etwas aufgeregt, wie wir uns später eingestehen. Es trafen zwei Welten aufeinander, die sich nur selten begegnen, außer im öffentlichen Streit über die Kohle: ein, wie sie sagt, »Doktor« von einem Forschungsinstitut für Nachhaltigkeit und eine Beschäftigte im Bergbau.

Wir gehen in ein Café, und Silke bietet mir gleich zu Anfang das Du an. Es ist ihr sonst so formell. Sie beginnt zu erzählen: »Ich bin 36 Jahre …« und macht eine kurze Pause. Ich sage: »Ich auch.« Sie ist überrascht, das habe sie nicht gedacht. Dann vervollständigt sie ihren Satz, und es stellt sich heraus, dass sie so lange im Bergbau tätig ist, wie ich auf der Welt bin. Wir lachen und das Eis zwischen uns ist zumindest angebrochen.

Nach wenigen Sätzen sprechen wir über den Strukturwandel. Silke macht dieser Angst. Es gebe keinen Plan, wie es mit dem Energiesystem weitergehen könne. Deutschland brauche den Kohlestrom als Grundlast. Atom höre auf, erneuerbare Energien könne man noch nicht speichern. Ohne Kohle könnte es einen Blackout geben.

Silke ist klar, dass die Entscheidungen getroffen sind und die Kohleverstromung in nicht allzu ferner Zukunft zu Ende gehen wird. Was muss bis dahin geschehen? Nach ihrer Ansicht sind neue Industriearbeitsplätze zu schaffen. Und das müsse jetzt anfangen. Wenn nicht, werde die Lausitz zum Armenhaus. Niemand würde dann mehr hier wohnen wollen. Sie rät jungen Kolleginnen und Kollegen mittlerweile, darüber nachzudenken, inwieweit sie in der Kohle weiterarbeiten oder sich doch umorientieren wollen, da der Bergbau zu Ende gehe und ständig auf der Branche und ihren Beschäftigten herumgetrampelt werde. Eine Jobalternative in der Nähe sei Siemens, aber dort würden nicht alle unterkommen. Sie hofft, dass durch das neue Werk von Tesla in Grünheide neue und gute Jobs geschaffen werden. Wegen der Nähe des Werkes zu Berlin ist sie allerdings skeptisch, ob die Lausitz davon profitieren wird.

Von Politik verstehe sie nicht viel, sie halte auch nicht viel davon. Die großen Parteien böten keine Perspektiven. Und dann habe man nur noch Grüne und AfD. Sie habe die AfD nicht gewählt, aber ein Großteil der Lausitzerinnen und Lausitzer habe sie gewählt. Silke findet, die AfD sei »das Schlimmste« für die Lausitz. Die AfD sei gegen Kohle. In der Lausitz sagen sie, sie seien dafür, aber eigentlich wolle die AfD die Atomkraft zurück. Antworten für den Strukturwandel hätten sie keine.

Nach einer Stunde verlassen wir das Café, weil Silke mir den Weinberg am Tagebau Welzow zeigen will. Ich soll sehen, dass der Bergbau keine Mondlandschaften hinterlasse. Ich kenne den Weinberg bereits. Er ist ein beliebter Ort bei den Führungen der Lausitz Energie AG (LEAG). Eine solche Führung haben wir mit unserem Forschungsprojekt bereits besucht. Der Hang wurde künstlich aufgeschüttet, und die LEAG ist stolz, dass man ihn gemeinsam mit Wissenschaftlern gestaltet hat. Trotzdem bin ich gespannt darauf, was Silke mit dem Weinberg verbindet.

Wir laufen die letzten hundert Meter zum Weinberg hinauf. Die Straße führt durch einen Wald. Silke erzählt von den vielen Vögeln, die sie an ihren freien Tagen beobachte und fotografiere. Sie zeigt mir auf ihrem Handy ein Foto von einem majestätischen schwarzen Milan. Sie berichtet auch von Einzelwölfen und -rudeln, denen sie begegnet. Einmal habe sie im Tagebau fünf Meter vor einem Wolf gestanden. Ein wunderschönes Tier, wie sie findet. Sie könne nicht verstehen, dass man ihn töten wolle. »Wer ist zuerst hier gewesen, der Mensch oder das Tier?« Auf dem Berg erzählt sie, wie gut der Wein vom Wolkenberg schmecke. In der Zeit, in der sie noch Alkohol trank, habe sie ihn probiert. Eine Gruppe Winzer und LEAG-Beschäftigter hatte am Stammtisch beschlossen, den Hügel in Südlage für den Weinbau zu nutzen. 2005 wurde ein Projekt mit 99 Reben gestartet.

Vom Weinberg aus betrachtet hat der Tagebau eine gewisse Ästhetik. Im Vordergrund sieht man den Hügel, auf dem die Weinreben gedeihen. Deutlich weiter hinten ragen Bagger und eine der bekannten F60-Brücken1 aus der umgegrabenen Landschaft. Sike erzählt, wie genau geplant wird, wo die Erde, die an einem Ort weggenommen wird, wieder hinkommt, sodass es am besten für die Natur sei. Als die Fläche, die jetzt Weinberg ist, weggebaggert wurde, war sie auch schon im Bergbau beschäftigt. Sie verdrängt die Vorstellung, recht bald schon nicht mehr auf »ihrem Bagger« zu sitzen. Dieser soll 2022 nach dann 66 Jahren ausgemustert werden. Sichtlich berührt sieht sie eine Weile auf den Boden. Mehrfach machen Silke und ich einen Termin aus, bei dem sie mir »ihren Bagger« zeigen möchte. Aufgrund der Kontaktbeschränkungen wegen Covid-19 kommt ein solcher Besuch allerdings nicht zustande.

Wir schauen uns den Gedenkstein für das alte Dorf Wolkenberg (1353 bis 1991) an. Silke kannte das Dorf noch. Natürlich beschäftigten auch jeden Bergarbeiter die Schicksale der Menschen, die umgesiedelt werden mussten. Es tue ihr leid, wenn Menschen das verlieren, was sie aufgebaut haben. Sie findet es gut, dass Menschen heute, im Gegensatz zur DDR-Zeit, angemessen entschädigt werden. Man solle ihnen alle Wünsche erfüllen. Schmunzelnd erzählt sie, dass Spremberg jetzt wohl nicht mehr abgebaggert würde, was in den 1980er-Jahren noch geplant gewesen sei. Unter Spremberg liege nämlich das beste Kohleflöz.

Auf dem Rückweg zum Auto beginnt Silke, von der Zeit in der DDR zu erzählen. Eigentlich wollte sie Kindergärtnerin werden. Als Jugendliche im Bergbau Blasen an den Händen zu bekommen, sei nicht so toll gewesen. Aber Erzieherin hätte man nur als SED-Parteimitglied werden können. Das wäre für sie nicht gegangen. Erst nach einigen Jahren sei sie mit Leidenschaft Bergfrau geworden. Auch sonst berichtet sie wenig Positives von der DDR. Die Leute hätten vor Weihnachten stundenlang vor dem Konsum für drei Apfelsinen angestanden, die ihr auch heute noch nicht schmeckten. Die Stasi habe es gegeben, und es sei »viel Schlimmes« passiert. Relativierend fügt Silke hinzu, dass jeder Staat eine Geheimpolizei habe.

Sie erzählt auch von dem Fall der Mauer. Sie hatte Schicht, als die Meldungen aus Berlin kamen. Zunächst waren alle erstmal verwirrt und verunsichert, was das jetzt bedeutete. Dann beschlossen sie weiterzuarbeiten. Ein paar Wochen später besuchte Silke ihre Großeltern in Hamm in Westfalen. Und dann fuhr sie zum Ku’damm nach West-Berlin. Den wollte sie unbedingt einmal sehen. Aber die vielen Geschäfte überforderten sie und sie war froh, wieder zurückfahren zu können.

In den 1990er-Jahren wurde es schwierig im Lausitzer Bergbau. Es gab zwei große Entlassungswellen. Silke ging davon aus, dass auch sie ihren Job verlieren würde. Es gab ein Punktesystem. Sie habe Punkte für 15 Jahre Betriebszugehörigkeit und »verheiratet« bekommen, aber weil sie keine Kinder hatte, dachte sie nicht, dass es für sie reichen würde. Als ihr die Weiterbeschäftigung angeboten wurde, überlegte Silke mehrere Wochen, ob sie das annehmen könne, während Kolleginnen mit Kindern ihren Job verloren. Sie sprach mit ihrem Mann und ihrer Familie. Schließlich hat sie sich für das Angebot entschieden, denn sie denkt, sie habe nicht darüber zu entscheiden, wer weiterbeschäftigt wird. Daraufhin wurde Silke oft angefeindet.

Ein prägendes Ereignis waren für Silke die Blockade des Tagebaus und des Kraftwerks Schwarze Pumpe durch »Ende Gelände« 2016. Damals sei man überrannt worden. Es wurde gedroht, die Kohleverladung anzuzünden. Man habe zwar in wenigen Stunden mehr als 400 LEAG-Beschäftigte in einer Whats-App-Gruppe versammelt. Trotzdem mussten sie zusehen, wie das Gelände gestürmt wurde. Sie fühlten sich bedroht, versuchten die Maschinen zu sichern und waren bis in die Nacht unterwegs. Silke wiederholt mehrfach, dass es schwierig war, ruhig zu bleiben. Sie liefen mit Handys umher, um Fotos und Videos zu machen. Einige davon zeigt sie mir. Man sieht eine verwüstete Toilette und eine Menschenmasse auf den Schienen. Sehr geärgert hat Silke sich über eine Kommunalpolitikerin der Linken, die sich mit den Aktivisten im Gleis gezeigt habe. Die sei aber nun zum Glück weg.

Nach der Aktion von »Ende Gelände« begann sich Silke in einer Reihe von Facebook-Gruppen zu engagieren, die sich für den Bergbau einsetzen. Die wichtigste davon ist aktuell die »Initiative zur Erhaltung der Deutschen Bergbaureviere«. Gut 6000 Menschen haben sie abonniert, sodass mehr als 100 000 Personen erreicht werden. Die Gruppen gibt es zwar schon länger, aber nach der Aktion von »Ende Gelände« im Lausitzer Revier haben sie starken Zulauf. Auch wurde ein intensiver Austausch mit den anderen Braunkohlerevieren aufgebaut. Hier werden täglich aktuelle Entwicklungen diskutiert. Auch die Lausitz und viele Lausitzerinnen und Lausitzer werden vorgestellt. Die Region verbinden viele ja hauptsächlich mit den Tagebaulöchern. In einer Serie sollen beispielsweise die Winzerin vom Weinberg Wolkenberg, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus verschiedenen Berufen im Tagebau sowie die Spremberger Bürgermeisterin Christine Herntier porträtiert werden. Man ließ sich die Gruppen von der LEAG-Leitung genehmigen, der Vorstand der LEAG dürfe in Gruppen posten und könne als Administrator die Seite auch herunternehmen. Auch Bürgermeisterin Herntier ist als Administratorin tätig. Die Arbeit der Administratorinnen und Administratoren sei wichtig, man habe immer mal wieder mit »Ende Gelände«, aber auch mit rechten Gruppierungen Probleme. Außerdem entferne man beleidigende Posts, lasse die Facebook-Gruppen aber grundsätzlich offen. Es finden sich zahlreiche Bilder aus und um die Tagebaue, es wird über den Kohleausstieg, die Zukunft der Reviere oder über den Umgang mit »Ende Gelände« diskutiert. Silke ist auch auf anderen Kanälen wie Twitter oder Instagram aktiv.

Silkes große Leidenschaft ist die Fotografie. Regelmäßig besucht sie die verschiedenen LEAG-Standorte in der Lausitz und fotografiert Kolleginnen und Kollegen sowie Tagebaue, Kraftwerke und technische Geräte. Sie war bereits an einer Reihe von Büchern mit Bildern vom Tagebau und von den Kraftwerken beteiligt, unter anderem einem Jubiläumsband anlässlich von einer Milliarde Tonnen Kohle, die in dem Tagebau Welzow-Süd gefördert wurden. Besonders spektakulär sind die Nachtbilder aus dem Tagebau. Eindrucksvoll sind auch Fotos von Frauen an ihren Arbeitsplätzen. Initiiert hat sie Ulrich Heinemann, der bereits in Rente ist, sich aber noch um die Öffentlichkeitsarbeit der LEAG kümmert. Silke war sofort Feuer und Flamme und organisierte ein Jahr lang zahlreiche Fototermine. Mittlerweile war die Ausstellung in den drei Kraftwerken der LEAG zu sehen, zum Frauentag 2021 soll sie in Spremberg ausgestellt werden.

Neben einer Reihe von Fotobüchern mit Aufnahmen von Geräten, Tagebauen und Beschäftigten gibt es Kalender, zum Beispiel mit Bergbaufrauen. All das macht Silke, um die Wahrnehmung vom Tagebau und seinen Beschäftigten zu verbessern. So etwas macht ihr Freude, auch wenn die Belastung, neben der Vollzeitarbeit, groß sei. Zur Absicherung und wegen der allgemeinen Sorge vor weiteren Aktionen von »Ende Gelände« lässt Silke alle Fotos von der Pressestelle der LEAG freigeben.

Silkes Engagement beschränkt sich aber nicht auf den Tagebau. Sie möchte, dass die Lausitz eine Zukunft hat. Auch wenn man sich schon kaum mehr traue zu sagen, wo man arbeite, weil dann sofort der Kommentar komme, dass man dem Bergbau ja »das Geld in den A… stecke«, hat sie großen Respekt etwa vor den Einzelhändlern, die es noch viel schwerer hätten. Wir besuchen den »Hühnerstall«, ein Café und Restaurant in Spremberg. Silkes Auto ist mit Werbung für den »Hühnerstall« dekoriert, und sie bringt hier immer wieder neue Gäste her und veranstaltet Feste im geräumigen Partykeller.