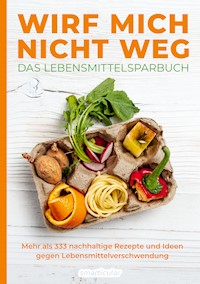

Wirf mich nicht weg – Das Lebensmittelsparbuch E-Book

9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: smarticular

- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien

- Sprache: Deutsch

Während in anderen Regionen der Welt Menschen Hunger leiden, landen in den meisten Industrienationen gut ein Drittel aller erzeugten Lebensmittel im Müll. Das führt zu einer Vielzahl von Problemen, wie zum Beispiel Wasser- und Energieverschwendung, Überdüngung und übermäßiger Einsatz von Pflanzenschutzmitteln. Dieses Buch zeigt, wie einfach es ist, im Alltag Lebensmittelverschwendung zu verhindern. Dabei helfen zahlreiche Tipps und Rezepte für den eigenen Haushalt, aber auch nützliche Ideen, mit denen man schon beim Einkauf eine große Wirkung erzielen kann. Gut für die Umwelt: Ein sinnvoller Umgang mit Lebensmitteln schont Ressourcen und den Lebensraum für Tiere und Pflanzen. Gut für die Haushaltskasse: Die vollständige Verwertung von Lebensmitteln und ein bewusster Einkauf mit dem Ziel, Lebensmittelverschwendung zu reduzieren, sparen eine Menge Geld. Gut für die Gesundheit: Viele vermeintliche Abfälle lassen sich als in Bad, Haushalt und Garten verwenden, um synthetische Pflegeprodukte, Reiniger & Co. zu ersetzen. Gut für dich: Ein bewusster Umgang mit Lebensmitteln und die in diesem Buch vorgestellten Verwendungsmöglichkeiten bereiten Freude, regen die Kreativität an, stärken das Selbstbewusstsein und machen dich außerdem ein bisschen unabhängiger.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 275

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

WIRF MICH

NICHT WEG

DAS LEBENSMITTELSPARBUCH

Mehr als 333 nachhaltige Rezepte und Ideen

gegen Lebensmittelverschwendung

Herausgegeben von smarticular.net

Das Ideenportal für ein einfaches und nachhaltiges Leben

Herausgeber: smarticular Verlag 2020

Happy Minimalist GmbH

Marktplatz 4, 85567 Grafing bei München

ISBN: 978-3-946658-43-6

ISBN E-Book mobi: 978-3-946658-44-3

ISBN E-Book epub: 978-3-946658-45-0

2006

Urheberrecht

Das Werk einschließlich seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.

Haftungsausschluss

Alle Rezepte und Tipps in diesem Buch wurden nach bestem Wissen erstellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Rezepte, Anleitungen und Tipps kann jedoch keine Haftung übernommen werden. Des Weiteren wird keine Haftung übernommen für fehlerhafte Zubereitung und Anwendung, auch nicht für Gesundheitsschäden durch unsachgemäße Handhabung. Die Anwendungen und Rezepte in diesem Buch bieten keinen Ersatz für eine therapeutische oder medizinische Behandlung. Im Zweifelsfall sollte ein Arzt zu Rate gezogen werden.

Bildverzeichnis

Die hier angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf das gedruckte Buch.

Alle Fotos smarticular.net außer: A_Lein 130 / Africa Studio 33, 131, 158, 209, 217 / Agenturfotografin 124 / Ahanov Michael 267 / Alena Brozova 257 / Alexlukin 188 / all_is_magic 288 / Alla Greeg 171 l / Anna Hoychuk 180 / Anton Watman 87 l / AS Food studio 203 / Atlantis Images 171 r / Barbara Neveu 44 / beanimages 125 / beton studio 183 l / bigacis 216 / borsmenta 80 / Brent Hofacker 157 / Bychykhin Olexandr 195, u2 / Cesarz 145 / Cora Mueller 191 / Dani Vincek 127 / Dar1930 253 / Daria Minaeva 92 r / Diana Taliun 177 / dueanchai intaraboonsom Sprechblasen 23 u a / Edalin Photography 163 / Ekaterina Akvaten 9 Schubkarre / Elena Hramova 111 / Elena Murr 15 Sesam Dip / Elena Veselova 128, 144, 161 / Elena Wein 261 / Eva Gruendemann 120 / ffolas 139 / Figur 10 Person / Firma V 116 / Gekko Gallery 56 / Georgy Dzyura 93 / Golbay 40 r / Golubovy 35 / Hammersmith 254 / Hans Geel 176 / HappyPictures 15 Tofu / hlphoto 255, 256 / Ildi Papp 164, u2 / Imageman 259 / iva 74 / Jamie Farrant 179 / Katarzyna Hurova 90 r / Kcuxen 248 / koss13 141 / Krzysztof Slusarczyk 67 / LaineN 194 / LarsZ 148 / LMproduction 142 / M.Loraine 211 / Magdalena Kucova 243 / Marcin Wos 72 / margouillat photo 183 r / Marie-Pierre Samel 185 / Martin Rettenberger 87 r / Mehriban A 92 l / Melica 118 / Milenova Elena 13 / minadezhda 242 / Monthira 84 / MsDianaZ 175 l / NikomMaelao Production 9 Personen / Oksana Shufrych 182 / Oksana_Schmidt 262 / Olga Bondarenko 25 / Oxana Denezhkina 237 / oxyzay 99 / Peredniankina 109 / phloen 122 l / Photographee.eu 18, 193 / puruan 9 Einkaufswagen / Richard Rinaldo 277 / S U N 181 / S_Photo 175 r / SUPERGAL 227 / Svitlana Slobodianiuk 88 / Tatiana Volgutova 154 / Tatyana Aksenova 90 l, 266 / Timolina 159 / Tueris 10 Striche / VectorsMarket 15 Kuchen / Visual Generation 9 Mülleimer, Messer, Gabel, Teller, Traktor, Fabrik / Volha Shaukavets 15, Käse, Salami, Joghurt, Eier, Soja-Joghurt / Wollertz 204, u2, u4 / xuanhuongho 40 l

Inhalt

Einleitung

Warum ist Lebensmittelverschwendung ein Problem?

Schritte gegen Lebensmittelverschwendung

Nutzloses MHD

Wann sind Lebensmittel nicht mehr genießbar?

Darf man mit Lebensmitteln spielen?

Benutzungshinweise für das Buch

Abkürzungen

Planen und einkaufen

Richtig lagern

Restlos verwerten: Blätter, Kerne, Strunk & Co.

Gemüseblätter und Strünke

Zitrusschalen

Andere Obst- und Gemüseschalen

Andere Obst- und Gemüsereste

Kerne

Kaffeesatz

Weitere Reste

Das ist noch gut

Altes Brot und Brötchen

Altes/überreifes Gemüse

Altes/überreifes Obst

Noch mehr Reste verwerten

Restegerichte

Schimmel auf Lebensmitteln: verdorben oder noch genießbar?

Haltbar machen

Methoden zum Haltbarmachen

Haltbar machen durch Trocknen

In Öl konservieren

In Essig konservieren

In Salz konservieren

Einkochen, heiß einfüllen

Mit Zucker konservieren

Mit Milchsäuregärung konservieren

Zu Saft verarbeiten

Einfrieren

Große Mengen verwerten

Zucchini

Gurken

Tomaten

Kürbis

Obst

Äpfel

Kräuter und Wildkräuter

Nicht in die Tonne

Düngen mit Resten

Reste in Humus verwandeln

Auf zum Lebensmittelsparen!

Weiterführende Ressourcen

Stichwortverzeichnis

Saisonkalender

Einleitung

Rund ein Drittel aller produzierten Lebensmittel wird weggeworfen – dadurch werden 50 Prozent mehr Anbauflächen benötigt und 50 Prozent mehr Dünger, Pestizide und Energie verbraucht, als nötig wären, um alle Menschen satt zu machen.1

Lebensmittelverschwendung geht uns alle an – und wir alle können etwas dagegen tun! Vom Acker bis zum Teller geht durchschnittlich ein Drittel aller Lebensmittel verloren. Rund die Hälfte davon wird in Privathaushalten weggeworfen, weil zu viel gekauft oder gekocht wurde, weil Obst, Gemüse, Brot, Milchprodukte, Getränke & Co. vorzeitig verderben oder weil das Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen ist – obwohl die meisten Lebensmittel deutlich länger haltbar sind (darum ja auch Mindesthaltbarkeitsdatum).

Ein Großteil dieser enormen Verschwendung ist jedoch für uns unsichtbar, weil sie schon bei der Erzeugung, Verarbeitung, beim Transport und im Handel stattfindet. Trotzdem können wir alle etwas dagegen tun – mit diesem Buch wollen wir zeigen, wie jeder von uns zu Hause sowie entlang der gesamten Wertschöpfungskette wirksam Lebensmittelverschwendung verhindern, die Umwelt schützen und auch Geld sparen kann.

Warum ist Lebensmittelverschwendung ein Problem?

Ein Drittel aller Lebensmittel landet im Müll statt auf dem Teller – nicht nur hierzulande, sondern weltweit. Und das, obwohl mehr als zwei Milliarden Menschen täglich hungern oder an Mangelernährung leiden. Im Umkehrschluss bedeutet es, dass etwa 50 Prozent (1,3 Milliarden Tonnen) mehr Lebensmittel produziert werden, als tatsächlich nötig wären, um alle satt zu machen.

50 Prozent mehr produzierte Lebensmittel – das bedeutet auch 50 Prozent mehr Agrarflächen, die regelmäßig intensiv und größtenteils in Monokultur bewirtschaftet, gedüngt und mit Pestiziden behandelt werden und so für die wilde Tier- und Pflanzenwelt weitgehend verloren gegangen sind.

Mehr als ein Drittel der gesamten Landfläche der Erde wird landwirtschaftlich genutzt,2 der Rest besteht überwiegend aus Wald, Gebirgen und Wüsten. Und der Bedarf an Agrarflächen steigt weiter, wenn die Weltbevölkerung bis zum Jahr 2050 von derzeit etwa 7,7 Milliarden Menschen auf 9,7 Milliarden wächst, wie prognostiziert.3 Auch vor diesem Hintergrund kommt dem achtsamen Umgang mit Nahrung eine besondere Bedeutung zu – je weniger Lebensmittel wir verschwenden, desto mehr Wald und andere natürliche Flächen können erhalten bleiben.

Schätzungen zufolge wären allein in Deutschland 2,57 Millionen Hektar (25 700 km2, etwas mehr als die Fläche von Mecklenburg-Vorpommern) weniger landwirtschaftliche Flächen nötig,4 wenn die leicht vermeidbare Verschwendung (10 von bis zu 18,4 Millionen Tonnen allein in Deutschland, je nach Quelle5) auch tatsächlich vermieden werden würde. Deshalb trägt ein achtsamer Umgang mit Lebensmitteln auch zum Schutz der Umwelt, der Bienen und ganz allgemein zum Artenschutz bei.

Besonders problematisch sind in diesem Zusammenhang tierische Lebensmittel, denn für Weideflächen und den Anbau von Futtermitteln wird überproportional viel Fläche benötigt, verglichen mit pflanzlichen Lebensmitteln. Rund 90 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzflächen weltweit sind Weideflächen oder Anbauflächen für Tierfutter.6 Wer mit Fleisch, Wurst, Milchprodukten und Eiern besonders sorgsam umgeht oder öfter ganz darauf verzichtet, trägt deshalb in besonderem Maße zum Umweltschutz bei.

50 Prozent mehr produzierte Lebensmittel – das bedeutet auch 50 Prozent mehr Treibhausgase, die unnötig ausgestoßen werden und das Weltklima und die Umwelt belasten. Eine durchaus relevante Menge, wenn man bedenkt, dass die Landwirtschaft in der EU für fast neun Prozent der Treibhausgasemissionen verantwortlich ist.7 Wäre Lebensmittelverschwendung ein Land, wäre es das Land mit dem drittgrößten Klimagas-Ausstoß nach China und den USA.8

Dass so viele Lebensmittel weggeworfen statt verbraucht werden, sorgt schließlich auch für höhere Preise als nötig – nicht nur für Fertigprodukte, sondern auch für Grundnahrungsmittel wie etwa Getreide, wodurch insbesondere Menschen in ärmeren Weltregionen leiden, sodass Lebensmittelverschwendung indirekt auch zu Hunger in der Welt beiträgt.

Überall auf dem Weg vom Feld bis auf den Teller geht ein Teil der Lebensmittel verloren. Die folgende Grafik zeigt, wo hierzulande wie viele Lebensmittel verloren gehen.9

Schritte gegen Lebensmittelverschwendung

Mit unseren täglichen Handlungen und Entscheidungen können wir die Verschwendung stark beeinflussen – nicht nur zu Hause, sondern entlang der gesamten Produktionskette. Wir haben es selbst in der Hand. Die folgende Grafik zeigt die Wirkungskreise, über die jeder Einzelne direkt oder indirekt dazu beitragen kann, dass Nahrungsmittel auf dem Teller statt in der Tonne landen.

Das fängt mit einfachen Routinen und kleinen Verhaltensänderungen im Haushalt an und endet bei unseren tagtäglichen Kaufentscheidungen. Entsprechend groß sind die positiven Auswirkungen, wenn wir die vielen Möglichkeiten nutzen, um etwas gegen Lebensmittelverschwendung zu tun.

▶Restlos verwerten

Überbleibsel von der letzten Mahlzeit landen oftmals unfreiwillig im Müll, weil zu viel gekocht wurde oder weil man einfach vergessen hat, aus den Resten noch etwas Leckeres zu zaubern. Dabei lassen sich fast alle Speisereste noch verwerten. Wer genießbare Reste kreativ weiterverarbeitet, statt sie zu entsorgen, kann schon einen sehr großen Teil der Lebensmittelverschwendung im Haushalt verhindern. Übrig gebliebene Nudeln, Reis oder Gemüsereste sind beispielsweise eine wunderbare Basis für neue preiswerte, leckere Mahlzeiten.

Blätter, Schalen & Co. verwerten

Auch andere vermeintliche Reste wie Blätter, Schalen, Strünke und Gehäuse von Obst und Gemüse landen meistens im Abfall. Denn vielen ist gar nicht bewusst, dass zahlreiche Gemüseblätter ebenso essbar und sogar besonders vitalstoffreich sind, sich mit Apfelschalen und Kerngehäusen Apfelessig selber machen lässt oder dass rohe Gemüseabfälle eine wunderbare Basis für eine aromatische Gemüsebrühe abgeben.

Selbst Überbleibsel verbrauchter Lebensmittel wie Kaffeesatz , bereits aufgebrühte Teebeutel oder Bananenschalen lassen sich sinnvoll weiternutzen – zum Beispiel zur Körperpflege oder im Garten.

▶Lebensmittel richtig lagern und haltbar machen

Eine der Hauptursachen für Lebensmittelverschwendung zu Hause sind Probleme bei der Lagerung, die dazu führen, dass Speisen schneller verderben.10 Das ist aber leicht vermeidbar, denn wenn richtig gelagert, bleiben etwa rohes Obst und Gemüse länger frisch und knackig, Brot bleibt länger frisch, und sogar Reste gekochter Speisen lassen sich problemlos länger aufbewahren, um Teil einer neuen Mahlzeit zu werden.

Wer Fehler beim Befüllen des Kühlschranks vermeidet, sorgt ebenfalls dafür, dass keine Lebensmittel verderben, weil sie bei falscher Temperatur aufbewahrt oder in der hintersten Ecke schlichtweg vergessen wurden.

▶Lebensmittel haltbar machen

Neben der richtigen Lagerung können Methoden zur Konservierung von Lebensmitteln dazu beitragen, dass weniger frische Nahrungsmittel verderben und infolgedessen weggeworfen werden müssen.

Wer einmal zu viel gekauft hat oder sich an einer besonders reichlich ausgefallenen Ernte im eigenen Garten erfreut, kann Überschüssiges zum Beispiel durch Einfrieren, Einkochen, Dörren, saures oder salziges Einlegen und Fermentieren länger haltbar machen und auf diese Weise leicht verderbliche Lebensmittel vor der Tonne bewahren.

▶Mit Wochenplan einkaufen und kochen

Spontane Lebensmitteleinkäufe ohne Einkaufszettel führen nicht selten dazu, dass zu viel gekauft und ein Teil der Lebensmittel schlecht wird, ehe sie verbraucht werden können. Der Verfall lässt sich leicht mit einem regelmäßig aufgestellten Essens- und Einkaufsplan vermeiden.

▶Lebensmittel retten

Nicht nur zu Hause, sondern auch im Handel, in der Nachbarschaft und darüber hinaus können wir etwas gegen Lebensmittelverschwendung tun. Immer mehr Menschen engagieren sich dafür, noch genießbare Lebensmittel zu retten und selbst zu verbrauchen oder an andere weiterzugeben. Zu den größten Initiativen in diesem Bereich gehören die Plattformen foodsharing und Too Good To Go, über die sich Ehrenamtliche mit Lebensmittelproduzenten, Supermärkten und Restaurants vernetzen, um aussortierte Lebensmittel abzuholen und zu verteilen.

Vielleicht gibt es auch an in deiner Stadt die Möglichkeit, dich an foodsharing zu beteiligen. Auch Hersteller in wachsender Zahl verarbeiten gerettete Lebensmittel in ihren Produkten, zum Beispiel Dörrwerk, Knödelkult und Unverschwendet. Das Berliner Unternehmen SIRPLUS bietet online und in fünf Rettermärkten gerettete Lebensmittel an. Wer solche Marken unterstützt, sorgt ebenfalls dafür, dass weniger Genießbares im Müll endet.

foodsharing.de

toogoodtogo.de

sirplus.de

Auch „unperfekte“ Produkte kaufen

Unser Einkaufsverhalten beeinflusst stark, welche Produkte angeboten werden. Deshalb ist kleines, fleckiges und krummes Gemüse und Obst weitestgehend aus den Supermarktregalen verschwunden. Was nicht perfekt ist, wird meist gar nicht erst geerntet oder landet direkt nach der Ernte im Abfall.

Auch das Mindesthaltbarkeitsdatum ist ein entscheidender Faktor, der dazu beiträgt, dass viele noch essbare Lebensmittel vom Kühlregal direkt im Müll statt im Einkaufswagen landen. Und das, obwohl zahlreiche Lebensmittel erheblich länger genießbar sind, als das begrenzt aussagekräftige MHD suggeriert.

Wer öfter mal köstliche braune Bananen, nicht ganz perfekte, dafür umso saftigere Äpfel, das Brot vom Vortag, den Joghurt mit dem am kürzesten entfernten Mindesthaltbarkeitsdatum kauft, sorgt dafür, dass zahlreiche „unperfekte“ Lebensmittel gerettet statt weggeworfen werden.

etepetete-bio.de

▶Weniger Fertigprodukte kaufen

Fast 20 Prozent der Lebensmittelabfälle11 fallen hierzulande bei der industriellen Verarbeitung von Lebensmitteln an – etwa weil ein Rohstoff nicht vollständig verwertet wird oder weil Überschüsse produziert werden. Auch bei Transport und Lagerung von Fertigprodukten können Abfälle entstehen.

Wer statt Fertigpizza und anderem Convenience Food unverarbeitete Zutaten bevorzugt und diese restlos verwertet, trägt dazu bei, auch diese unsichtbare Lebensmittelverschwendung zu reduzieren.

▶Regional und saisonal einkaufen

Saisonale Produkte aus der Region werden nur kurz transportiert und gelagert. Entsprechend geringer ist der Anteil, der unterwegs oder während der Lagerung verdirbt. So hilft ein regelmäßiger Blick in den Saisonkalender, diese sogenannten Nachernteverluste12 zu reduzieren.

Weil Zuschreibungen wie „Aus der Region“ nicht klar definiert sind und mitunter weit ausgelegt werden, empfiehlt es sich, genauer hinzusehen und, wenn möglich, direkt beim Erzeuger einzukaufen. Das hat auch den weiteren Vorteil, dass du Einblick in die Anbaumethoden erhalten und sicherstellen kannst, dass möglichst wenig verschwendet wird und die Lebensmittel ökologisch und nachhaltig produziert werden.

Gemüse und Obst selbst anzubauen und restlos zu verwerten, hilft ebenfalls, die Wertschöpfung der Lebensmittelerzeugung zu schätzen und Lebensmittelverschwendung zu verringern.

▶Organische Abfälle sinnvoll weiternutzen

Es lässt sich nicht vollständig vermeiden, dass Essbares weggeworfen wird, und wenn viele von uns nur die wichtigsten Schritte für einen nachhaltigeren Umgang mit Lebensmitteln gehen, ist schon viel gewonnen. Was nicht mehr essbar ist, ist aber noch lange kein Müll, sondern kann oft noch vielfältig verwendet werden, etwa zum Putzen (siehe z. B. hier und hier), für die Körperpflege (siehe z. B. hier und hier) oder als organischer Dünger für Garten und Balkon, weshalb wir diesem Thema ein eigenes Kapitel im Buch gewidmet haben.

Nutzloses MHD

Eine der häufigsten Ursachen für Lebensmittelverschwendung ist das Mindesthaltbarkeitsdatum, denn viele Menschen orientieren sich daran, um zu entscheiden, ob etwas noch verzehrt werden kann oder nicht. Wenn es erreicht ist, landen Milch, Joghurt & Co. oft ungeöffnet in der Tonne statt auf dem Teller, obwohl sie fast immer bedenkenlos gegessen werden könnten. Durchschnittlich 80 Kilogramm Lebensmittel wirft jeder von uns pro Jahr weg – eine beachtliche Menge, die nach einer Studie der Universität Stuttgart13 mindestens zur Hälfte vermeidbar wäre.

Wer stattdessen weiß, was es mit Mindesthaltbarkeits- und Verbrauchsdatum auf sich hat, kann mit wenig Aufwand dazu beitragen, die Lebensmittelverschwendung zu reduzieren.

▶Herstellerangaben zur Haltbarkeit richtig deuten

Zum Schutz der Verbraucher schreibt die Lebensmittel-Kennzeichnungs-Verordnung für die meisten Produkte die Angabe eines Mindesthaltbarkeitsdatums (kurz MHD) bzw. eines Verbrauchsdatums vor. Was den meisten nicht bewusst ist: Beide Angaben unterscheiden sich ganz erheblich voneinander, sowohl in rechtlicher Hinsicht als auch mit Blick auf die Verwendbarkeit der Nahrungsmittel nach Ablauf der Frist.

▶Mindestens haltbar bis – aber nicht sofort tödlich ab

Beim Mindesthaltbarkeitsdatum müsste die Betonung eigentlich auf „Mindest“ liegen, denn diese Angabe bezieht sich auf den Zeitpunkt, bis zu dem der Hersteller garantiert, dass ein Produkt bei angemessener Lagerung seine spezifischen Eigenschaften behält. Diese Garantie beinhaltet den Geschmack ebenso wie die Zusammensetzung der Nährstoffe oder die Verwendbarkeit – etwa in Bezug auf die Triebkraft von Hefe.

Über die Festlegung des MHD entscheidet allein der Hersteller. Um Haftungsansprüche zu vermeiden, gehen viele Erzeuger im Zweifel auf Nummer sicher und setzen das Datum besonders früh an. Supermärkte dürfen Produkte mit abgelaufenem Mindesthaltbarkeitsdatum zwar weiterhin verkaufen, sofern sie noch in einem einwandfreien Zustand sind. Die meisten sortieren die Waren aber sogar kurz vor Ablauf aus.

Das Mindesthaltbarkeitsdatum eignet sich deshalb nur sehr eingeschränkt als Grundlage, um festzustellen, ob ein Lebensmittel noch genießbar ist oder nicht. Das belegt auch ein von Greenpeace durchgeführter Langzeittest.14 Bis auf einen vegetarischen Brotaufstrich waren demnach sämtliche getesteten Produkte (u. a. Wurst, Eier, Käse und Räuchertofu) auch zwei Wochen nach Ablauf des MHD noch in einem einwandfreien Zustand, einige sogar noch nach mehreren Monaten!

▶Verbrauchsdatum – nach Ablauf entsorgen

Anders als beim Mindesthaltbarkeitsdatum dürfen Lebensmittel, die mit einem Verbrauchsdatum gekennzeichnet sind, nach dessen Ablauf nicht mehr verkauft werden. Die Angabe eines Verbrauchsdatums ist gesetzlich für besonders leicht verderbliche Waren vorgeschrieben, die die Gesundheit gefährden können. Klassische Beispiele sind rohe Fleischprodukte wie Hackfleisch oder auch bereits geschnittene Salatmischungen in der Tüte. Weil diese Produkte einen idealen Nährboden für Keime bilden, empfiehlt es sich, das Verbrauchsdatums wörtlich zu nehmen und sie vor dessen Ablauf zu verbrauchen.

▶Verfallsdatum – nur bei Medizinprodukten

Umgangssprachlich wird im Zusammenhang mit Lebensmitteln gern vom Verfallsdatum gesprochen. Tatsächlich gibt es ein Verfallsdatum lediglich im Zusammenhang mit medizinischen Produkten – in der Regel angegeben durch den Aufdruck „Verwendbar bis“. Es legt fest, bis wann ein Medikament verwendet werden kann bzw. im geschlossenen Zustand haltbar ist. Bei Hustensaft oder Augentropfen, die oft mehrmals verabreicht werden, ist zusätzlich angegeben, wie lange das Medikament nach dem Öffnen der Packung noch verwendbar ist.

Wann sind Lebensmittel nicht mehr genießbar?

Statt den Ablauf der Haltbarkeit strenger auszulegen, als vom Gesetzgeber vorgesehen, empfiehlt es sich, wieder mehr auf die eigenen Sinne zu vertrauen. Denn in vielen Fällen lässt sich relativ leicht feststellen, ob ein Lebensmittel noch genießbar ist oder nicht.

▶Optischer Eindruck

Häufig blub lassen sich verdorbene Lebensmittel schon an der Verpackung erkennen, zum Beispiel an einem aufgeblähten Milchkarton. Auch die Produkte selbst verändern ihr Aussehen. Klare Flüssigkeiten werden trüb, oder die Struktur der Oberfläche wandelt sich, und es bildet sich ein schmieriger Film. Manche Verderbnis verursachenden Bakterien geben Farbstoffe ab, sodass sich blaugrüne, bräunliche oder rötliche Verfärbungen bilden. Und auch die feinen Härchen, die sich bei Schimmelbefall bilden, sind kaum zu übersehen.

▶Konsistenz

Auch die Konsistenz gibt Auskunft über den Zustand eines Lebensmittels. Wenn sich eine homogene Masse in einzelne Bestandteile auflöst, wie es zum Beispiel bei ausflockender Milch erkennbar ist, hat bereits ein Verderbnisprozess eingesetzt.

Wenn sich ein Lebensmittel in Hinblick auf die oben genannten Eigenschaften nicht verändert hat, kannst du zu guter Letzt noch einen Geschmackstest wagen. Dabei ist es ratsam, nur eine sehr geringe Menge zu probieren und den Bissen bei auffälligem Geschmack sofort auszuspucken. Bei leicht verderblichen Produkten mit Verbrauchsdatum empfiehlt es sich, auf den Geschmackstest zu verzichten, denn sie können auch ohne sichtbare Veränderungen oder auffällige Gerüche mit gesundheitsgefährdenden Keimen belastet sein.

▶Geruch

Bei der Zersetzung von Lebensmitteln entstehen oft unangenehme Gerüche. Deshalb ist es sinnvoll, Produkte, bei denen das Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen ist, einem Geruchstest zu unterziehen. Wenn ein säuerlicher oder muffiger Duft von ihnen ausgeht, solltest du sie besser nicht mehr verzehren.

smarticular.net/mhd

Darf man mit Lebensmitteln spielen?

„Mit Essen spielt man nicht!“ Diesen Satz haben viele bereits als Kind verinnerlicht, und so liegt es nahe, auch das Putzen und die Hautpflege mit essbaren Zutaten abzulehnen. Insbesondere mit dem Wissen, dass in anderen Teilen der Welt Lebensmittel knapp sind und immer noch Menschen an den Folgen von Hunger sterben, stellt sich die Frage, ob es vertretbar ist, Essbares zu zweckentfremden, etwa für die Körperpflege, zum Putzen oder zum Spielen.

Aktuellen Schätzungen zufolge leben etwa elf Prozent der Weltbevölkerung15 in einem dauerhaften Zustand der Unterernährung. Das liegt aber nicht etwa daran, dass nicht genug Nahrung zur Verfügung stünde. Im Gegenteil gibt es, weltweit betrachtet, eine Überproduktion, die aber sehr ungleich verteilt ist.

▶Regionale Lebensmittel sind umweltfreundlicher als Erdöl

Wer wirklich etwas gegen die vielfältigen Ursachen für Unterernährung und Hungersnöte16 tun möchte, kann dies viel effektiver tun. Beispielsweise werden viele herkömmliche Putzmittel und Pflegeprodukte aus Erdöl hergestellt, das in mehrfacher Hinsicht problematisch und deshalb keineswegs nachhaltiger ist als DIY-Alternativen aus nachwachsenden Rohstoffen. Denn viele Mineralölprodukte sind nur schlecht biologisch abbaubar, schon die Erdölgewinnung geht mit gravierenden Schäden für die Umwelt und sozialen Verwerfungen bis hin zu Kriegen einher.17 Kriegerische Konflikte (unter anderem um Öl und andere Ressourcen) gehören wiederum zu den Hauptursachen für Nahrungsmittelknappheit und Hunger.

Im Gegensatz dazu können pflanzliche Zutaten sogar regional bezogen werden, sind in der Regel vollständig biologisch abbaubar und belasten die Umwelt vom Anbau bis zur Zersetzung sehr viel weniger als Erzeugnisse auf Mineralölbasis.

▶Lebensmittelverschwendung und was man wirklich dagegen tun kann

Allein in Deutschland landen jährlich rund 18 Millionen Tonnen Lebensmittel auf dem Müll. Wenn du dazu beitragen möchtest, dass Lebensmittel gerettet und verwertet statt weggeworfen werden, findest du in diesem Buch viele praktische Tipps gegen Lebensmittelverschwendung.

Ein erster Schritt kann darin bestehen, das Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) lediglich als Hilfsmittel und rechtliche Absicherung der Erzeuger und Händler zu betrachten. Denn sehr viele Lebensmittel sind auch nach Ablauf des MHD noch lange genießbar, und aus vielen vermeintlichen Küchenabfällen lassen sich noch köstliche Gerichte zaubern.

▶Was jeder von uns tun kann, um wirklich etwas gegen den Hunger in der Welt zu unternehmen

Auch wenn man guten Gewissens essbare Zutaten nutzen kann, um umweltfreundliche DIY-Alternativen oder auch plastikfreies, unbedenkliches Spielzeug selbst herzustellen, lässt sich auf andere Weise etwas gegen den Welthunger tun.

Zum Beispiel können wir uns wieder mehr dafür interessieren, woher unsere Lebensmittel kommen, wer sie produziert und ob die an der Produktion beteiligten Menschen fair behandelt und entlohnt werden. In der Praxis kann das zum Beispiel bedeuten, vermehrt auf regionale Produkte zurückzugreifen, die im Idealfall gerade Saison haben und deshalb besonders umweltfreundlich produziert werden können.

Selbst in der Großstadt ist es möglich, Obst und Gemüse sowie Milchprodukte, Fleisch, Honig, aber auch Tofu und andere vegane Produkte direkt beim Erzeuger zu kaufen und sich über die Produktionsbedingungen zu informieren oder diese sogar selbst zu beeinflussen.

smarticular.net/mit-essen-spielen

Benutzungshinweise für das Buch

▶Lesertipps

In diesem Buch finden sich nicht nur die besten Rezepte und Ideen von smarticular.net, sondern auch über 100 Tipps unserer Leserinnen und Leser, die uns im Rahmen einer Umfrage zum Buch erreicht haben. Diese Tipps sind in Infoboxen im gesamten Buch verteilt. Wir danken allen Leserinnen und Lesern für ihre großartigen Ergänzungen, die das Buch noch nützlicher und praxistauglicher, aber auch persönlicher machen.

▶Bevor es losgeht …

Bevor du zur Tat schreitest, sollten wir noch etwas Erwartungsmanagement betreiben. Alle Rezepte und Anleitungen in diesem Buch wurden sorgfältig getestet, von Lesern ausprobiert und häufig mit wertvollen Rückmeldungen noch weiter verbessert. Dennoch ist jede Situation etwas anders und jeder Mensch unterschiedlich. Anders als bei Fertigprodukten wurden mit den selbst gemachten Hausmitteln und Alternativen keine aufwendigen Testreihen und Versuche mit allen erdenklichen Materialien und in den verschiedensten Situationen durchgeführt. Deshalb kann es passieren, dass ein Lösungsansatz einmal nicht sofort gelingen oder sogar partout nicht funktionieren will.

Falls du unsicher bist, besteht die Möglichkeit, dem Verweis auf smarticular.net unter dem jeweiligen Rezept zu folgen, die Kommentare auf der Website zu lesen oder deine eigene Frage zu stellen.

▶Immer auf dem neuesten Stand

Jeden Tag lernen wir dazu, und genau das ist es, was uns motiviert, das Ideenportal smarticular.net und unsere Bücher immer weiter zu verbessern. Es liegt aber in der Natur eines gedruckten Buches, dass nicht alle Informationen immer auf dem neuesten Stand sind. Deshalb empfehlen wir, dieses Buch mit den Vorteilen der Website zu kombinieren. Dies sind nur einige Möglichkeiten dafür:

●Auf der Webseite smarticular.net/lebensmittelsparbuch findest du aktuelle Informationen zu diesem Buch, kannst Anmerkungen, Lob oder Kritik hinterlassen, Fragen an uns stellen und wichtige Verbesserungen zu einzelnen Tipps nachlesen.

●Zu den einzelnen Rezepten in diesem Buch finden sich Verweise auf Onlinebeiträge, in denen du aktuelle Informationen und hilfreiche Kommentare anderer Leser erhältst.

●Selbstverständlich freuen wir uns, wenn dich andere Themen auf smarticular.net interessieren. Damit du immer auf dem Laufenden bleibst, empfehlen wir dir, unseren Newsletter zu abonnieren und uns in den sozialen Netzwerken zu folgen.

Wir wünschen dir viel Spaß und Erfolg mit diesem Buch, den Ideen und Rezepten.

Das Team von smarticular.net

Abkürzungen

TL

Teelöffel, entspricht circa 5 Millilitern

EL

Esslöffel, entspricht circa 15 Millilitern

geh.

Gehäufter Teelöffel oder Esslöffel

gest.

Gestrichener Teelöffel oder Esslöffel

Tr.

Tropfen, ein Milliliter sind ungefähr 20-25 Tropfen

ml

Milliliter

L

Liter

g

Gramm

kg

Kilogramm

Msp.

Messerspitze

Pck.

Päckchen

Lesertipps

Mal bei Oma nachfragen, wie man das früher gemacht hat. Mein Lieblingstipp ist, Reste von Soßen oder Tomatenmark etc. in Eiswürfelbehälter zu füllen und einzufrieren. Somit werden auch kleine Reste nicht weggeworfen. – Ramona aus Bad Waldsee

Apps nutzen. z.B. Too Good To Go. Hier kann man in seiner Umgebung günstig übrig gebliebene Lebensmittel retten. – Silke aus Burg

Eine schöne Idee ist es, privates Foodsharing zu betreiben, zum Beispiel mit den Nachbarn.Eine schöne Idee ist es, privates Foodsharing zu betreiben, zum Beispiel mit den Nachbarn.

Ich habe mich einer Gruppe von Lebensmittelretter*innen von Enjoy the Food angeschlossen. Wir kooperieren regional mit Lebensmittelbetrieben und retten all die Dinge, die nicht mehr verkäuflich, aber noch problemlos essbar sind. Die geretteten Lebensmittel werden über öffentliche Fairteiler weitergegeben. – Anja aus Düsseldorf

Nach dem Ende des MHD auf seine Sinne vertrauen und nicht gleich das Lebensmittel wegwerfen. Vieles ist noch lange danach genießbar.Nach dem Ende des MHD auf seine Sinne vertrauen und nicht gleich das Lebensmittel wegwerfen. Vieles ist noch lange danach genießbar.

So viel wie möglich selber machen aus ganzen, unverarbeiteten Lebensmitteln. Denn während der Verarbeitung von Lebensmitteln wird schon viel weggeworfen und kommt gar nicht erst in den Laden.– Nadja aus Made

foodsharing.de, örtliche Facebook-Gruppen und WhatsApp-Gruppen bieten eine Gelegenheit, Überschüsse anzubieten oder ggf. zu retten.– Nicole aus Hückeswagen

Beitritt oder Gründung einer FoodCoop: So reduziert man die massive Lebensmittelverschwendung in großen Filialen, wo IMMER zu viel eingekauft wird. Individuelle Wünsche werden berücksichtigt und Lebensmittel auf die Anzahl der Mitglieder abgestimmt eingekauft. Das ist nicht nur günstiger, sondern auch effektiver.– Nora aus Greifswald

In den Pflege-/Senioren-Einrichtungen: Lieber kleinere Portionen auf den Tellern anbieten, man kann dann nochmals Nachschlag verlangen.In den Pflege-/Senioren-Einrichtungen: Lieber kleinere Portionen auf den Tellern anbieten, man kann dann nochmals Nachschlag verlangen.

Soweit wie möglich das Essen oder – falls möglich – die Lebensmittel selbst herstellen. Damit bekommen sie einen anderen Wert als Fertigpizza im Dreierpack. Selbstgebackenes Brot z. B. schmeckt lecker, geht schnell, und man möchte es ganz essen, da man Arbeit und Zeit investiert hat.Soweit wie möglich das Essen oder – falls möglich – die Lebensmittel selbst herstellen. Damit bekommen sie einen anderen Wert als Fertigpizza im Dreierpack. Selbstgebackenes Brot z. B. schmeckt lecker, geht schnell, und man möchte es ganz essen, da man Arbeit und Zeit investiert hat.

Eigene Lebensmittel auf dem Balkon anzubauen, ist weniger aufwendig, als Zierpflanzen zu haben, und man hat letztendlich sogar mehr davon.Eigene Lebensmittel auf dem Balkon anzubauen, ist weniger aufwendig, als Zierpflanzen zu haben, und man hat letztendlich sogar mehr davon.

1WWF Deutschland (Hrsg.) (2015): Das große Wegschmeißen. Online verfügbar unter http://www.wwf.de/fileadmin/fm-wwf/Publikationen-PDF/WWF_Studie_Das_grosse_Wegschmeissen.pdf, S. 23.

2Umweltbundesamt (Hrsg.) (o. J.): Globale Landflächen und Biomasse nachhaltig und ressourcenschonend nutzen. Online verfügbar unter https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/479/publikationen/globale_landflaechen_biomasse_bf_klein.pdf, S. 12.

3United Nations (Hrsg.) (2019): World Population Prospects 2019: Highlights. Online verfügbar unter https://www.un.org/development/desa/publications/world-population-prospects-2019-highlights.html.

4WWF Deutschland (Hrsg.) (2015), S. 12.

5WWF Deutschland (Hrsg.) (2015), S. 7; Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (Hrsg.) (2019): Lebensmittelabfälle in Deutschland: Neue Studie über Höhe der Lebensmittelabfälle nach Sektoren. Online verfügbar unter https://www.bmel.de/DE/themen/ernaehrung/lebensmittelverschwendung/studie-lebensmittelabfaelle-deutschland.html.

6Umweltbundesamt (Hrsg.) (o. J.), S. 12.

7Europäisches Parlament (Hrsg.) (2018): Treibhausgasemissionen nach Ländern und Sektoren (Infografik). Online verfügbar unter https://www.europarl.europa.eu/news/de/headlines/society/20180301STO98928/treibhausgasemissionen-nach-landern-und-sektoren-infografik.

8Food and Agriculture Organization of the United Nations (Hrsg.) (o. J.): Food wastage footprint & Climate Chance. Online verfügbar unter http://www.fao.org/fileadmin/templates/nr/sustainability_pathways/docs/FWF_and_climate_change.pdf, S. 1.

9WWF Deutschland (Hrsg.) (2015), S. 42.

10 Statista GmbH (Hrsg.) (2019): Lebensmittelverschwendung. Online abrufbar unter https://de.statista.com/infografik/16586/lebensmittelverschwendung/.

11 Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (Hrsg.) (o. J.): Zahlen. Online verfügbar unter https://www.lebensmittelwertschaetzen.de/strategie/zahlen/.

12 WWF Deutschland (Hrsg.) (2015).

13 Universität Stuttgart (Hrsg.) (2019): Presseinformation: Neue Forschungsergebnisse der Universität Stuttgart zu Lebensmittelabfällen in Deutschland. Online verfügbar unter https://www.uni-stuttgart.de/universitaet/aktuelles/presseinfo/document/047_19_Lebensmittelabfaelle.pdf.

14 Greenpeace (Hrsg.) (2017): MHD-Langzeittest: Bilanz nach 6 Monaten. Online verfügbar unter https://secured-static.greenpeace.org/austria/Global/austria/fotos/Presse/Greenpeace_MHD-Test-Ergebnisse_Juli%202017%20-%206%20Monate.pdf.

15 Deutsche Welthungerhilfe e. V. (Hrsg.) (2020): Hunger: Verbreitung, Ursachen & Folgen. Online verfügbar unter https://www.welthungerhilfe.de/hunger/.

16 Oxfam Deutschland e. V. (Hrsg.) (o. J.): 10 Gründe für Hunger. Online verfügbar unter https://www.oxfam.de/unsere-arbeit/themen/10-gruende-fuer-hunger.

17 Brenner, Harald; Frietsch, Martina: Erdöl. In: WDR (Hrsg.): Planet Wissen. Online verfügbar unter https://www.planet-wissen.de/technik/energie/erdoel/index.html.

Planen und einkaufen

Von den 12 bis 18 Millionen Tonnen Lebensmitteln, die hierzulande jährlich im Müll landen, werden 52 Prozent in Privathaushalten weggeworfen.1 Umgerechnet bedeutet das, dass wir pro Kopf 80 Kilogramm Lebensmittel jährlich wegwerfen – eine nicht nur unnötige, sondern auch leicht vermeidbare Verschwendung. Und die beginnt schon beim Einkauf: Wer hat sich nicht schon mal geärgert, weil er eine Frucht wegwerfen musste, obwohl sie im Laden noch ganz gut aussah?

Oft sind es auch Spontankäufe oder einfach eine fehlende Planung, die dazu führen, dass vermeintlich notwendige Lebensmittel im Küchenschrank landen und erst nach Monaten „wiederentdeckt“ werden, wenn sie womöglich längst abgelaufen sind. Mit einer einfachen, aber effektiven Menüplanung sowie überwiegend regionalen, saisonalen Lebensmitteln lassen sich viele dieser Probleme deutlich reduzieren oder komplett vermeiden.

▶Nach Saisonkalender einkaufen

Regional und saisonal einzukaufen, ist aus verschiedenen Gründen sinnvoll. Saisonales und regionales Obst und Gemüse haben den Vorteil, besonders frisch in die Läden und an die Marktstände zu gelangen, denn die Transportwege sind kurz. Das bedeutet, dass das Grünzeug sich zu Hause – sinnvoll gelagert – länger hält, bevor es verdirbt. Einen Saisonkalender für regionales Obst und Gemüse findest du hier.

Kurze Wege vom Erzeuger zum Endverbraucher bewirken darüber hinaus weniger CO2-Ausstoß bei Transport und Lagerung, weniger Verpackungsmüll und weniger Obst und Gemüse, das schon auf dem Weg verdirbt. Das alles schont nicht nur die Umwelt, sondern macht sich auch beim vergleichsweise günstigen Preis für hochwertige Ware bemerkbar.

Gleichzeitig unterstützt ein saisonaler und regionaler Einkauf die Bemühungen einer zunehmenden Anzahl an Landwirten, den Anbau alter Obst- und Gemüsesorten wieder zu intensivieren. So schmecken alte Apfel- oder zum Beispiel Karottensorten nicht nur besonders gut, sie sind auch bestens an die Klima- und Bodenbedingungen hierzulande angepasst. Deshalb sind sie von Natur aus widerstandsfähig und brauchen im Idealfall gar keinen Schutz durch Pestizide und Insektizide.

Wer noch dazu die Gelegenheit hat, auf dem Balkon oder im eigenen Garten Obst und Gemüse anzubauen, schlägt viele Fliegen mit einer Klappe: Frischer als direkt aus der Erde oder vom Baum kann man Gemüse und Obst nicht bekommen, und was nicht direkt verzehrt werden kann, bleibt erst mal vor Ort, damit es nicht verdirbt. Für die Haupterntezeit, in der alles gleichzeitig reif wird, findest du im Kapitel "Haltbar machen" viele Ideen, um Obst und Gemüse in großen Mengen haltbar zu machen.

smarticular.net/saisonkalender

▶Wochenplan für Mahlzeiten und Einkauf

Ein wöchentlicher Speise- und Einkaufsplan kann dabei helfen, das eventuelle Chaos ums Einkaufen und die Essenszubereitung auf ein Minimum zu reduzieren – und Müll zu vermeiden, der dadurch entsteht, dass Lebensmittel ungenutzt verderben. Auf diese Art wird auch der Geldbeutel geschont.

Mit einem Wochenspeiseplan überlegt man einmal pro Woche (und nicht jeden Tag aufs Neue), was man essen möchte, und notiert alles, was nicht vorrätig ist, auf einem Einkaufszettel. Dieses Vorgehen spart Zeit bei der Planung der Mahlzeiten und auch später beim Einkaufen. Angebote wie zum Beispiel saisonale und regionale Produkte lassen sich besser gleich von vornherein mit einplanen: Das vermeidet unnötige Verpackungen und bringt frisches, abwechslungsreiches und gesundes Essen auf den Tisch.

Vorgehen bei der Erstellung eines Wochenplans

Es gibt viele Möglichkeiten, einen Wochenplan einzuführen. Für die simpelste Vorgehensweise brauchst du lediglich Papier und einen Stift.

Bevor es losgeht, erleichtern folgende einmalige Vorbereitungen die regelmäßige Planung:

●Überlege gemeinsam mit der ganzen Familie, welche Gerichte ihr gerne esst, was ihr schon immer mal ausprobieren wolltet und welche Mahlzeiten ihr überhaupt gemeinsam einnehmt.

●Notiert euch die Gerichte und die dazugehörigen Zutaten auf Zetteln oder Karteikärtchen.

●Entwerft einen Plan mit Wochentagen und den zu berücksichtigenden Mahlzeiten.

●Einigt euch auf einen wöchentlichen Termin zur gemeinsamen Erstellung des Plans.

So wird der Wochenplan erstellt:

1.