19,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: C. H. Beck

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Phoenix und ihre Mutter Rain haben China vor Jahren verlassen und sind nach Kanada ausgewandert. Als Rain dort unerwartet stirbt, ist das für die Tochter ein unermesslicher Verlust. Nachdem Phoenix einen Koffer voller Erinnerungen geöffnet hat, die Rain von zu Hause mitgebracht hatte, lässt sie die Frage nicht mehr los, ob sie ihre Mutter eigentlich kannte. Als sie sich in China auf die Spuren der Geschichte ihrer Familie macht, findet sie auch ein Stück von sich selbst. In ihrem emotionalen wie eindringlichen Roman erzählt die chinesische Autorin Zhang Ling von einer Tochter, die die dramatische Lebensgeschichte ihrer Mutter erst nach deren Tod erfährt und dabei begreift, dass es die unausgesprochenen Geheimnisse sind, die ein Leben am tiefsten prägen. Es gab kaum eine Zeit, in der Phoenix’ Mutter Rain nicht bei ihr lebte. Als Phoenix China verließ und nach Kanada auswanderte, begleitete sie ihre Tochter. Als Rain mit 83 Jahren unerwartet stirbt, ist das für Phoenix ein unermesslicher Verlust. In ihrer Trauer findet die Tochter einen Koffer ihrer Mutter – einen Koffer voller Erinnerungen, die Rain von zu Hause mitgebracht hatte – darin zwei alte Fotos und ein geheimnisvolles Fläschchen mit Pulver. Nur ein Gespräch mit Tante Mei, Rains Schwester, verspricht Klärung. Und so steigt Phoenix mit der Asche ihrer Mutter in ein Flugzeug nach China. Was wie die Suche einer Tochter nach den Geheimnissen ihrer Mutter beginnt, wird zu einer überraschenden Reise der Selbstfindung. Zhang Ling erzählt über Jahrzehnte und Kontinente hinweg, von der Gewalt, die Menschen einander antun können, und der Widerstandskraft, die sie beinahe alles ertragen lässt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Titel

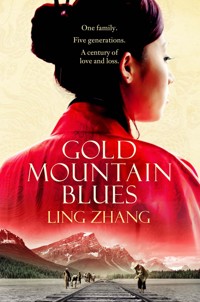

Zhang Ling

Wo die Wasser sich begegnen

Aus dem Englischen von Susanne Hornfeck

C.H.BECK

Übersicht

Cover

Inhalt

Textbeginn

Inhalt

Titel

Inhalt

Kapitel I: Ein Tod, eine Erinnerungsschatulle undeine Auster mit Perle

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Kapitel II: Erinnerungen an eine Hungersnot und einen Schwachkopf

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Kapitel III: Erinnerungen eines jungen Lehrers und wirbelnde Wasser

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Kapitel IV: Schwestern

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Kapitel V: Erinnerung an die Katastrophe

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Kapitel VI: Wo Träume sich begegnen

1.

2.

3.

4.

5.

Dank

Übersetzen im Sprachdreieck Nachbemerkung der Übersetzerin

Zum Buch

Vita

Impressum

Kapitel I

Ein Tod, eine Erinnerungsschatulle undeine Auster mit Perle

1.

Rain Yuan, George Whyllers Schwiegermutter, war vor zehn Tagen unerwartet gestorben.

Sie kränkelte schon länger – Nierenentzündung, Diabetes, ein Magengeschwür, rheumatische Arthritis und beginnendes Alzheimer-Syndrom –, aber keines dieser Leiden bringt einen so schnell um. Ein Herzinfarkt, sagten sie. Dabei hatte sie nie Probleme mit dem Herz gehabt. Wenn man erst mal ihr Alter erreicht hat, geben die Organe keine Vorwarnung. Ihr Alter? Sie war doch erst dreiundachtzig gewesen. Es gibt Weltgegenden, in denen die Leute hundertzwanzig werden. Du meine Güte, sie war blutjung!

Zum Teufel mit der Wissenschaft.

Rain war nicht ihr richtiger Name. Niemand bei klarem Verstand würde sich Rain nennen, es sei denn ein Rock-Sternchen oder die Mutter von Schneewittchen (die richtige, nicht die Stiefmutter). Der offizielle Name in ihrem Pass lautete Chunyu Yuan (chunyu, chinesisch für Frühlingsregen).

Wenn ein Mann eine Chinesin heiratet, so heiratet er die gesamte Sippe. Doch George hatte das Glück, dass die Familie seiner Frau Phoenix durch Tod, spurloses Verschwinden und Streit bereits auf eine Mutter und eine Tante reduziert war, wobei Letztere im Tausende von Kilometern entfernten Shanghai lebte und somit kaum störte.

Der Rest der Familie, also Phoenix und ihre Mutter, standen sich allerdings sehr nahe. Wobei der Ausdruck nahe eigentlich zu schwach war, denn die beiden hatten beinahe ihr ganzes Leben zusammen verbracht, abgesehen von kurzen Unterbrechungen und Rains Zeit im Altenheim. Phoenix hatte ihre Mutter mit in die Ehe gebracht wie einen siamesischen Zwilling und geriet bei deren Tod völlig außer Fassung. Das Schlimmste war, dass sie gar nicht merkte, in welch jämmerlichem Zustand sie sich befand.

George war heute etwas früher zur Arbeit gegangen. Er und Phoenix hatten ein frühes Abendessen geplant, damit sie gemeinsam zu dem Altenheim Pinewoods, in dem Rain gestorben war, fahren und ihre Sachen abholen konnten, bevor die Rezeption um zwanzig Uhr schloss.

Es war 16:09 Uhr am 20. April 2011.

Der Verkehr Richtung Süden auf der Birchmount Road lief flüssig dahin, eine Seltenheit um diese Tageszeit in Toronto. George hatte praktisch freie Fahrt und kam früher heim als erwartet.

Er stellte seine Aktentasche auf dem Parkett ab, setzte sich auf den Hocker und tauschte seine Lederschuhe gegen billige Plastikschlappen. Diese Angewohnheit hatte ihm Rain aufgezwungen, als er Phoenix vor sechs Jahren heiratete. Eine von mehreren, gegen die er eine Zeitlang halbherzig protestiert hatte, bis er schließlich aufgab. Rain war wie eine nimmermüde Schleifmaschine, die sämtliche Unebenheiten ihrer Umgebung einzuebnen wusste, durch Geduld oder schiere mütterliche Übermacht.

Auf dem Weg ins Wohnzimmer hielt er unvermittelt inne. Er sah Phoenix, die eigentlich frühestens in einer Stunde hätte heimkommen sollen, am Erkerfenster stehen. Sie unterrichtete Englisch als Fremdsprache in einem Eingliederungszentrum für Immigranten. Nach dem Unterricht nahm sie erst die U-Bahn, dann den Bus und kam normalerweise gegen Viertel nach sechs nach Hause. Sie spähte durch die Spitzengardine auf die Straße hinaus, die Arme verschränkt und die Schultern hochgezogen, als sei ihr kalt. Sie wohnten in einer ruhigen Nachbarschaft von Scarborough. Tagsüber kam hier kaum jemand durch, ein gelegentliches Rinnsal an Radfahrern, Erwachsene zumeist, oft auch das obligatorische Paar von den Zeugen Jehovas, das Gott frei Haus verkaufte.

Wie lange stand sie schon dort? Sie musste beobachtet haben, wie er in die Einfahrt bog, aus seinem grauen Altima stieg und in seiner Tasche zwischen einer Packung Zigaretten (er rauchte nur in Gesellschaft), einem zerknüllten Taschentuch und alten Benzinrechnungen nach den Hausschlüsseln kramte.

«Du bist früh da …» Er verstummte, als er den Koffer neben dem weißen Ledersofa bemerkte. Es war ein uraltes Gepäckstück aus der Zeit vor den Rollkoffern, hergestellt aus einem festen Gewebe in gelbgrau, der Farbe von zwanzigjährigem Staub. Dieses Fossil war trotz eines ausgerissenen Schlosses und einiger Dellen und Kratzer noch erstaunlich funktionstüchtig.

Es war Rains Koffer, eines der wenigen Dinge, die sie aus China mitgebracht hatte. Er hatte angeboten, ihn durch ein moderneres Modell zu ersetzen, doch Rain hatte sich standhaft geweigert. «Lass sie, es ist ihre Erinnerungsschatulle», wie Phoenix ihm später erklärte.

Phoenix war offenbar ohne ihn in Pinewoods gewesen, und ohne ihm etwas davon zu sagen.

Sie drehte sich um, lächelte unbestimmt und beantwortete die Frage in seinen Augen mit einem gemurmelten Ja.

«Hast du all ihre …?» Er wählte die Worte und den Tonfall so vorsichtig, als sei sie eine Ming-Vase, die bei jedem Windhauch zu zerbrechen drohte. Niemand verliert gern seine Mutter, doch Rains Tod hatte Phoenix einige Grade härter getroffen als üblich.

«Ja», wiederholte sie knapp, eine weitere einsilbige Straßensperre auf dem Weg zu einem Gespräch.

«Ich mache heute Spaghetti. Die Fleischsoße ist schon im Kühlschrank.» Er wechselte das Thema und dämpfte auch diesmal Lautstärke und Intonation, um ja nicht übergriffig zu wirken.

Er ging zum Herd und setzte das Nudelwasser auf. Heute war Mittwoch, ein Tag, an dem er kochte; diese Regel hatten sie schon ganz zu Beginn ihrer Ehe festgelegt. Vor seinem Antrag hatte er alle möglichen Stolpersteine erwogen, die sich in einer Mischehe samt Schwiegermutter ergeben konnten. Nicht gerade ideale Bedingungen. Nie hätte er gedacht, dass ausgerechnet das Essen zu ihrem ersten großen Prüfstein werden würde. Er kam mit der chinesischen Küche problemlos zurecht: mit dem Frittieren, der Sojasoße, den Frühlingszwiebeln, dem gehackten Knoblauch. Seine Sahne und sein Käse jedoch waren Gift für Rain.

Nach einigen verunglückten Mahlzeiten erstellten sie schließlich eine Art Plan – einen Ausgleich der Kräfte, wie George es nannte. Jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag kochten Mutter und Tochter üppige chinesische Mahlzeiten, während er den Rest der Woche den Speiseplan bestritt. An Sonntagen gingen sie zu dritt essen, wobei das Restaurant reihum ausgewählt wurde. Es dauerte jedoch nicht lange, bis George mit sarkastischem Humor feststellte, dass Rain ihr Gemüse neuerdings in Butter briet, und bei ihm Sesamkerne als exotische Garnierung von Salaten auftauchten.

Daraus schloss er, dass die Dinge sich auf ihre eigene Art zurechtrücken würden. Kraft und Reaktion, Druck und Gegendruck. Auf dem Gebiet der ehelichen Naturwissenschaft bedurfte es zunächst der Chemie, um die Türen zu öffnen, danach aber war es die Physik, die die Dynamik bestimmte.

Bald kochte das Wasser – Topf und Deckel vereint in einem klappernden Duett. Er brauchte eine Weile, bis er merkte, dass er noch keine Nudeln hineingetan hatte.

«Du solltest den Dampfabzug einschalten.»

Sie stand direkt hinter ihm. Er spürte ihre Anwesenheit, ehe er ihre Stimme hörte.

«Ist gleich fertig», sagte er und war plötzlich irritiert von der eigenen Stimme, die auf Zehenspitzen zu gehen schien. Seit er das Haus betreten hatte, war es ihm nicht gelungen, einen einzigen vernünftigen Satz zu äußern.

Und er wusste auch, woran das lag.

Schuld war die herausfordernde Präsenz des Koffers im Wohnzimmer. Vielleicht war es der Geruch nach Schimmel und Geschichte, den die Leinwand verströmte. Vielleicht das kaputte Schloss, das nur noch ein halbes Geheimnis barg und mehr zur Erkundung des Koffers einlud, als ihn zu verschließen.

Es war Rains Seele, die im Haus herumschlich und jede ihrer Bewegungen beobachtete, selbst noch im Tod lebendig und wachsam.

Er schaltete die Herdplatte aus, wartete, bis der Topf Ruhe gab und wandte sich dann zu Phoenix, um sie direkt anzublicken.

«Was hast du mit ihrer Asche vor, Nix?»

Er begann seinen Satz zögerlich, hielt aber bis zum Ende durch. Sobald er das Wort Asche hörte, wusste er, dass das Schlimmste hinter ihm lag.

Sie antwortete nicht. Ihre Mundwinkel zuckten, eine Ankündigung von Tränen, die nicht kamen. Stumm stand sie da mit dem verzweifelten, haltlosen Blick eines verirrten Kätzchens. Am Abend zuvor waren ihre Wangen noch voller gewesen.

Er legte den Arm um sie. Die Kälte, die durch den Stoff ihrer Bluse drang, machte ihm schlagartig die düstere Distanz zwischen ihnen bewusst. Trauer, das wusste er aus den Tagen nach dem Verlust seiner ersten Frau Jane, war chaotisch und hatte viele Falten, Schichten und lose Enden. Er kannte sie gut, diese mit amorphem Grau gefüllte Leere, diese Taubheit gegenüber der Vergänglichkeit aller Dinge. Dorthin wollte er nicht zurück. Und die damals empfundene Machtlosigkeit schien jetzt umso größer, da es sich um Schmerz zweiten Grades handelte.

Er gab den Versuch auf, mit ihr zu sprechen, ließ sie los und stellte den Herd wieder an.

Sie schwebte aus der Küche, setzte sich an den Esstisch und starrte durch das nackte Fenster in den Garten hinterm Haus. Der riesige Ahorn mit seinen jungen Blättern warf in der Abendbrise tanzende Schatten auf den Rasen. Durch die unordentlichen, jungen Grasbüschel schoben sich hie und da kleine Osterglocken. Dieses frische Gras wusste nichts von Rain, von ihrem Leben oder ihrem Tod – ihm war ihre Abwesenheit ganz und gar gleichgültig.

«Sie starb in Embryonalstellung», bemerkte Phoenix trocken. «Sie hatte es satt, eine Ma zu sein, sie wollte wieder Kind sein.»

2.

George war Phoenix vor sieben Jahren im Winter 2004 begegnet, als sie mit ihrer Mutter in seine Sprechstunde kam. Damals arbeitete er bereits seit dreißig Jahren als Audiologe, zunächst in Edmonton, dann in Toronto. Ein Fossil, wie er Phoenix gegenüber später selbstironisch bemerkte, wobei er auf seine lange Arbeitserfahrung in einem jungen Berufszweig anspielte.

«Sie brüllt ins Telefon und hat den Fernseher immer so laut», berichtete Phoenix, eine Beschwerde, die George von Angehörigen häufig zu hören bekam.

Rain verstand nur schlecht Englisch. Abgesehen von einem zaghaften «Guten Morgen» blieb sie die meiste Zeit stumm. Im Schatten ihrer Tochter lächelte sie ein scheues Lächeln; bevor ihr Gesichtsausdruck sich änderte, entstand zwischen ihren Brauen eine dünne Falte, verschwand und tauchte wieder auf. Trotz Zentralheizung behielt sie ihren Mantel an. Es war ein schlichtes, kariertes Kleidungsstück, die Farben vom vielen Waschen zwar verblasst, mit seinen glänzenden Knöpfen aber dennoch ordentlich und sauber. Offenbar war sie erkältet, denn sie schniefte und schnaufte, ohne sich der Geräusche bewusst zu sein, die sie machte.

Die Dame am Empfang hatte wegen eines familiären Krankheitsfalls den Tag frei genommen, sodass George sich auch um die Rezeption kümmern musste. Er reichte Phoenix die Patientenkarte zum Ausfüllen, und sie begann mit dem Namen ihrer Mutter: «Chunyu» gefolgt von «Rain» in Klammern.

Es folgte eine Erklärung, ausführlicher als nötig, die den Unterschied und die Verbindung beider Namen, ihre linguistischen und kulturellen Aspekte erläuterte. «Yuan ist der Familienname, der kommt im Chinesischen aber vor dem Vornamen. Unsere Freunde nennen sie einfach Rain, viel einfacher.»

«Das leuchtet ein, die Familie steht an erster Stelle», bemerkte er. Er hätte das Gespräch gern weitergesponnen, war sich aber der anderen Patienten im Wartebereich bewusst.

«Verzeihen Sie, ich rede zu viel», entschuldigte sie sich halbherzig, denn ihr Lehrerinnenherz stellte erfreut fest, dass sie hier auf ein nicht gänzlich ungeneigtes Ohr gestoßen war.

Sie trägt keinen Ehering. Er konnte selbst kaum glauben, dass ihm dieses Detail an einer Frau auffiel, von der er praktisch nur den Namen kannte. Phoenix auf Englisch, Yuan Feng auf Chinesisch.

Ihr Englisch war nahezu fehlerfrei, sah man einmal ab vom gelegentlichen Wegfall des s am Ende von Verben in der dritten Person Singular, ein subtiles Anzeichen dafür, dass sie keine Muttersprachlerin war. Später würde er erfahren, dass sie damals bereits seit siebzehn Jahren in Kanada lebte.

Die Klinik, in der er arbeitete, lag an der Kreuzung Birchmount und Finch, eine bei Einwanderern beliebte Gegend. Er hatte über die Jahre eine beträchtliche Anzahl von Chinesinnen durch die Tür seines Sprechzimmers kommen sehen. Doch diese hier war ein bisschen anders. Während die Übrigen direkten Blickkontakt mieden und auf schüchterne Weise nur dann sprachen, wenn sie angeredet wurden, sah Phoenix ihm geradewegs in die Augen, wirkte aufmerksam und kommunikativ. Wenn sie sprach, waren nicht nur ihre Lippen in Bewegung, auch Wimpern und Nasenspitze, ja selbst das glänzende, zu einem üppigen Knoten geschlungene Haar und die Knöpfe an ihrer magentafarbenen Strickjacke wippten mit. Eine lebhafte Persönlichkeit.

Es lag aber auch etwas in ihrem Lächeln, das er später als Traurigkeit identifizieren sollte. Damals jedoch, als sie ihm inmitten eines mit Patientenakten und klingelnden Telefonen überfüllten Büros gegenüberstand, erkannte er das noch nicht. Er spürte nur, dass ihr Lächeln und ihre Stimme ihn mit einer Art Leuchten umgaben und ihm das Atmen schwer machten. Es war ein sonderbares Gefühl und erinnerte ihn an den unbeholfenen Heranwachsenden in Cincinnati, den er längst vergessen hatte. In diesem Moment wusste er auf unerklärliche und schicksalergebene Weise, dass er sich in diese Frau verliebt hatte.

Er führte die beiden in eine schalldichte Kabine und erklärte den Ablauf des Hörtests. Als er die Kabinentür schloss, stellte er mit Erstaunen fest, dass sein Kopf völlig leer war. Er hatte diese Prozedur in den vergangenen dreißig Jahren schon Tausende Male durchgeführt, die einzelnen Schritte waren in ihn einprogrammiert wie in einen Speicherchip, und er konnte sie selbst im Schlaf jederzeit abrufen. Heute jedoch war ihm plötzlich alles entfallen.

Was ihn so ablenkte, war die magentafarbene Erscheinung in der Kabine, die als Dolmetscherin fungierte.

Er wusste nicht, wie, aber irgendwann war der Test fertig. Die Muskeln hatten alle notwendigen Bewegungen ausgeführt; das alte, mechanische Backupsystem, das dann verlässlich einsetzte, wenn einen das Gehirn im Stich ließ.

«Es handelt sich um eine sensorineurale Schwerhörigkeit, in Verbindung mit einem Problem bei der Leitfunktion.» Seine Worte kamen ihm selbst fremd vor, förmlich, steif und esoterisch.

Als er die Verwirrung in ihren Augen bemerkte, bemühte er sich um allgemeinverständlichere Begriffe. «Ein Großteil ihrer Schwerhörigkeit wird durch die Erkältung verursacht, die auch die Funktion des Mittelohrs beeinträchtigt.»

«Was kann man dagegen tun?», fragte sie, die Brauen zu einem sanften Knoten zusammengezogen.

Die Besorgnis in ihrer Stimme rührte ihn. Seine Mutter starb an einer langwierigen Nierenkrankheit, als er zwölf war. Seine Erinnerungen an sie waren vage und drehten sich vor allem um Arzneifläschchen, lange Tage der Bettruhe, ärztliche Hausbesuche und gegen Ende ihr schweres Atmen. Es war ihr nicht beschieden gewesen, zu altern wie Rain und von ihrem Kind versorgt zu werden.

«Heute haben wir den Ist-Zustand aufgezeichnet. Bringen Sie sie bitte in zwei Wochen zur Nachkontrolle, wenn die Erkältungssymptome abgeklungen sind.»

Er hatte eigentlich etwas anderes sagen wollen, doch aus einem Monat waren plötzlich ganz von selbst zwei Wochen geworden. Ein Kurzschluss im Gehirn, für den er beinahe dankbar war.

Und er musste nicht einmal die vollen zwei Wochen warten.

Fünf Tage später rief Phoenix an und fragte nach einem Eiltermin, ein Gefallen, den sie für eine Schülerin erbat. Als die junge Afghanin namens Aisha erschien, war George angenehm überrascht, dass ihre Lehrerin sie begleitete.

«Sie ist ein bisschen verschlossen», erklärte Phoenix, «deshalb dachte ich, ich komme lieber mit.»

War das ein Vorwand, um ihn wiederzusehen?, fragte er sich mit einem Anfall von Eitelkeit, der einem halb so alten Mann besser angestanden hätte.

Später, als sie sich längst nähergekommen waren, drängte er sie einmal zu einer ehrlichen Antwort, mit leisem Lachen erklärte sie sein Ansinnen als albern. Ihre genaue Formulierung war, ihm sei wohl Wasser ins Hirn gelaufen, angeblich die chinesische Art, jemanden für verrückt zu erklären.

Bei der für eine Neunzehnjährige eindeutig untergewichtigen Aisha sah man wenig bis gar nichts von ihrer sechsmonatigen Schwangerschaft. Sie versuchte, in gebrochenem Englisch seine Fragen zu beantworten, während er ihre Krankengeschichte aufnahm. Nach ein paar Minuten gaben beide auf und wandten sich gleichzeitig an Phoenix um Hilfe.

«Seit der Bombardierung ihres Dorfes vor zwei Jahren hört sie nicht mehr richtig. Sie hat ihren kleinen Bruder verloren, ihre älteste Schwester wurde auf einem Auge blind. Sie hat das Gefühl, dass es immer schlechter wird mit ihrem Gehör.»

Während Phoenix George das erklärte, nickte Aisha heftig, um zu bestätigen, was ihre Lehrerin sagte. Phoenix schien Aishas Gedanken lesen zu können. Zwischen den beiden herrschte ein stummes Einverständnis, das keiner Worte bedurfte.

Lärmbedingter Hörverlust in Verbindung mit Otosklerose, vermutete George.

Aisha fühlte sich sichtlich unwohl bei der Aufmerksamkeit, die ihr zuteilwurde; sie hielt den Blick während des ganzen Gesprächs gesenkt und flatterte mit den Wimpern wie ein erschrockenes Insekt. Beim Hörtest packte sie Phoenix’ Hand wie eine Rettungsleine, ohne die sie in einem See voll unbekannter Ängste untergehen würde.

«Sie hat einen mäßigen Hörverlust erlitten und wird wohl irgendwann ein Hörgerät brauchen», erläuterte er Phoenix das Ergebnis, die wiederum für Aisha dolmetschte. «Aber wir müssen sie zu einem HNO-Arzt schicken, um die medizinische Seite abzuklären, wenn sie den Eindruck hat, dass es während der Schwangerschaft schlechter geworden ist.»

«Sobald wir die ärztliche Bescheinigung haben, kann ich beim Flüchtlingshilfswerk Geld für ein Hörgerät beantragen.» Und mit einem Seitenblick auf Aisha fuhr er leiser fort: «Beim Sozialamt gibt es auch Essensgutscheine. In ihrem Zustand ist ausreichende Nahrungsaufnahme besonders wichtig.»

Phoenix begriff die heikle Situation sofort und senkte ebenfalls die Stimme. «Darüber rede ich später mit ihr.»

Sie half Aisha in Schal und Mantel, der an ihrer zierlichen Gestalt wie eine Panzerung wirkte. Nach einer herzlichen Verabschiedung ging jeder seiner Wege.

Von einem spontanen Entschluss geleitet folgte er Phoenix in den Gang und hielt sie auf, bevor sie auf den Parkplatz hinaustrat.

«Das war mein letzter Termin für den Vormittag», platzte er heraus, während sein Gehirn – nüchtern und rational – hilflos zusehen musste. «Möchten Sie vielleicht einen Happen mit mir essen?»

Benommen drehte Phoenix sich um, als habe man sie in einer fremden Sprache angesprochen.

«Zwei Gehminuten entfernt gibt es einen kleinen Italiener, ein Familienbetrieb. Die machen die beste Pasta der Stadt.» Seine Stimme kam ins Schlingern; es klang wie die billige Verkaufsmasche eines verzweifelten Händlers.

Schweigend zupfte sie an einer Franse ihres schwarzen Kaschmirschals, während seine Worte in ihr Bewusstsein drangen.

«Wirklich?», hörte sie sich schließlich selbst murmeln.

Sollte er das als ein indirektes Ja oder ein höfliches Nein nehmen? In beidem waren chinesische Frauen dem Vernehmen nach besonders gut.

«Natürlich nur, wenn Sie nichts dagegen haben», fügte er verlegen hinzu, erleichtert, dass die Rezeptionistin nicht mithörte.

Nach einer gefühlten Ewigkeit sah er schließlich, wie ihre Mundwinkel nach oben glitten; ein Lächeln brachte Augen und Gesicht zum Leuchten. Die überwältigende Strahlkraft eines ganzen Universums zwang ihn zu blinzeln.

«Dann wollen wir mal hoffen, dass sie wirklich so gut sind», erwiderte sie halb im Scherz.

Sie erreichten das Restaurant noch vor dem mittäglichen Andrang und fanden eine ruhige Ecke am Fenster mit freier Sicht nach draußen. Der Himmel war ein makelloser Streifen aus hellem, kaltem Blau. Selbst durch das geschlossene Fenster konnte man das Platschen hören, mit dem die Autos durch den schmelzenden Schnee rasten. Leider mangelte es der Heizung im Restaurant an vergleichbarem Schwung.

«Kaum zu glauben, dass meine Mutter sich tatsächlich an den Winter hier gewöhnen konnte.» Phoenix fröstelte hörbar, als sie Mantel und Schal auszog und sich George gegenübersetzte.

«Hat sie den Winter vorher nie kennengelernt?», fragte er interessiert.

«Wo glauben Sie denn, dass wir gelebt haben? In Äquatorialguinea? Natürlich haben wir auch Winter, aber man nennt ihn entweder einen miesen Herbst oder einen faulen Frühling.» Sie lachte über die eigene Übertreibung, eine kleine Angewohnheit, die George später «verklärte Erinnerung» nennen würde.

Die bestellten Gerichte kamen prompt, für ihn Pasta mit Fleischklößchen, für sie mit Meeresfrüchten, dazu teilten sie sich einen Salat. Als sie sich ihren Teil aus der Schüssel nahm – Kopfsalat, Tomate, Gurke, Oliven –, tat sie dies Stück für Stück wie ein Kind, das Bauklötzchen hin- und herschiebt. Sie stapelte alles auf ihrer Pasta und mischte dann kräftig mit einer Gabel durch. Diese brutale Art, den Salat der Pasta einzuverleiben, irritierte ihn.

Sie bemerkte sein Starren und hielt kurz inne. «Alte Gewohnheit, schwer abzulegen. Ich kam während des Koreakriegs zur Welt. Zuvor hatten wir gerade erst den Bürgerkrieg überstanden. Stellen Sie sich vor, zwei Kriege nacheinander. Fleisch war rar, deshalb musste es mit Gemüse gestreckt werden, damit es sich nach mehr anfühlte. Die goldene Regel meiner Mutter.»

Noch so ein Kriegskind, dachte George, während er im Stillen nachrechnete. Sie musste Anfang, wenn nicht gar Mitte fünfzig sein, konnte aber leicht für vierzig durchgehen. Die Art, wie chinesische Frauen sich jung zu halten wissen, ist das achte Weltwunder.

Ihr Messer benutzte sie kaum, so als sei das Zerschneiden von Lebensmitteln ein unvorstellbarer Akt der Missachtung. In großen, herzhaften Bissen verschlang sie, was sich auf ihrem Teller befand. Sie aß wie ausgehungert nach einem langen Arbeitstag, leckte sich gelegentlich die Soße von den Fingerspitzen und kümmerte sich überhaupt wenig um Tischmanieren. Sie war völlig anders als die wenigen Frauen, mit denen er sich in seinem glanzlosen gesellschaftlichen Leben als Witwer bislang verabredet hatte. Sie aß, als sei es ihre letzte Mahlzeit, und schien sich keinerlei Gedanken über ihre Figur zu machen (nicht, dass sie es nötig gehabt hätte).

«Sie essen ja gar nicht», bemerkte sie zwischen zwei Bissen, als ihr sein Schweigen auffiel.

«Ich bin nicht so hungrig», erwiderte er und verscheuchte seine Gedanken. «Aber es ist schön Ihnen zuzuschauen, wie Sie essen.»

«Sie meinen, wie ein Schwein?»

Beide brachen in schallendes Lachen aus.

Er konnte sich die unwiderstehliche Anziehungskraft nicht erklären, die er in ihrer Gegenwart empfand. Wo er sie doch kaum kannte. Den Großteil ihres jeweiligen Lebens hatten sie auf unterschiedlichen Kontinenten verbracht, ihr Sonnenaufgang war sein Sonnenuntergang gewesen. Die Fremdartigkeit der Situation überwältigte ihn.

«Wie viele Kinder haben Sie?», fragte er unvermittelt. Als ihm seine Übergriffigkeit bewusst wurde, wartete er ihre Antwort gar nicht erst ab, sondern begann mit der Schadensbegrenzung. «Irgendwie drängt sich dieser Eindruck auf, wenn man Ihren fürsorglichen Umgang mit Ihrer Mutter und mit Aisha sieht, er wirkt so natürlich.»

«Beide haben schon viel mitgemacht», erwiderte sie und mied eine direkte Antwort.

«Kümmern Sie sich um alle Ihre Schüler so wie um Aisha?»

Lachend schüttelte sie den Kopf, als habe er eine furchtbar törichte Frage gestellt. «Oh nein, George. In jeder Klasse gibt es fünfundzwanzig Schüler, und ich unterrichte drei Klassen. Halten Sie mich für den lieben Gott?» Irritiert vom Zynismus ihres Tons, lenkte sie ein: «Aisha ist besonders.»

Sie legte die Gabel hin – das Messer war unbenutzt geblieben – und gab ihm die Chance aufzuholen.

«Aisha hat auf der Flucht ihren Cousin Hafeez geheiratet. In ihrem Land ist es üblich, dass Cousins und Cousinen heiraten. So spart man das Brautgeld und die Aussteuer und vermeidet späteren Streit zwischen den Familien.»

«Ich hatte schon Patienten aus dieser Weltgegend», sagte er leise, ohne dabei arrogant zu klingen.

Dennoch hielt sie peinlich berührt inne. Es gab wohl kaum etwas, das er noch nicht gesehen hatte in dreißig Jahren Praxisalltag. Er hat mehr Salz gegessen als du Reis, würde ihre Mutter in einer solchen Situation sagen. Wen wollte sie hier erziehen oder beeindrucken? Wieder einmal meldete sich die unverbesserliche Lehrerin in ihr.

«Und?» Sanft steuerte er das Gespräch zum Thema zurück.

«Ursprünglich wollten sie warten, bis Aisha zwanzig wäre, aber die Schwiegermutter, Aishas Tante, drängte zur sofortigen Heirat. Sie war sich nicht sicher, ob alle es in ein sicheres Land schaffen würden, doch solange Aisha lebte und ein Kind in sich trug, würde die Familie fortbestehen.»

Sie wandte sich ab, damit er die Rührung in ihren Augen nicht sah.

«Haben sie es geschafft?» Auch er musste ein leichtes Beben in der Stimme unterdrücken.

Phoenix nickte. «Alle bis auf ihre Mutter. Herzinfarkt in Tadschikistan.»

Einen Moment lang herrschte Schweigen. Keiner war vorbereitet auf die Wucht dieser Nachricht.

Die Auswirkungen des Krieges. Beide hatten sie zu spüren bekommen, er in der Praxis, sie im Klassenzimmer, und beide waren sie mit den Aufräumarbeiten beschäftigt.

Sie fasste sich schnell wieder. «In zwei Wochen wird Aisha zwanzig. Wir planen eine Überraschungsparty für ihren Geburtstag. Raten Sie mal, was wir für sie vorbereitet haben.»

Natürlich hatte er keine Ahnung, und sie erwartete auch nicht wirklich eine Antwort.

«Ihre Hochzeit fand im Flüchtlingslager statt, keine Zeremonie, keine Fotos – nicht, wie man sich eine Hochzeit vorstellt. Sie ist traurig, dass sie den Kindern später nicht einmal ordentliche Bilder zeigen kann.»

Sie unterbrach sich kurz, um einen Schluck Wasser zu trinken, und steigerte so die Spannung.

«In der Klasse gibt es einen Aserbaidschaner, einen Künstler. Er wird eine Zeichnung von der Hochzeit anfertigen, auf der Grundlage von Familienfotos, die sie in der Klasse gezeigt hat.»

Plötzlich wurde ihm klar, warum diese Frau trotz der Krähenfüße und vereinzelter weißer Haare so alterslos wirkte. Es war dieses kleine Strahlen in ihren Augen, dieses nahezu kindliche Sehnen nach gutem Essen, nach der Chance, die Welt kennenzulernen, nach einem Moment der Freundlichkeit, das die Erosion durch die Zeit hatte zurückdrängen können.

Erst später, als er tiefer in ihr Leben eintauchte und klüger geworden war, merkte er bei der Rückschau auf die Ereignisse dieses Tages, dass er einen Fehler gemacht hatte. Er war mit seiner Einschätzung ihres Charakters nicht völlig falsch gelegen, diesen Enthusiasmus gab es tatsächlich. Die Fehleinschätzung – und es war eine gravierende – lag vielmehr darin, dass er die treibende Kraft dahinter nicht erkannt hatte: Sie war verzweifelt auf der Flucht vor einer dunklen Angst. Flucht hat viele Türen – Drogen, Alkohol, Sex –, sie hingegen hatte einen weniger riskanten, leichter verfügbaren Ausweg gewählt.

Sie hatte ihn gewählt.

Erstaunlicherweise stellte dieses Wissen seine Gefühle für Phoenix auf eine solidere Basis. Die Gewissheit, von jemandem gebraucht zu werden, die er seit so vielen Jahren nicht mehr gehabt hatte, belebte seine schal gewordene Existenz. Mit achtundfünfzig (in diesem Alter heiratete er sie) war er immer noch so naiv zu glauben, er könne im Leben eines anderen Menschen etwas bewirken.

Wie töricht er war.

«Ich habe eine Idee.» Er packte über den Tisch hinweg ihre Hand. «Mein Freund Ted hat ein Fotostudio in Pickering», sagte er und seine Stimme hob sich vor Begeisterung. «Er ist ein Genie mit dem Computer und könnte ein tolles Hochzeitsfoto für sie zusammenbasteln, das aussieht wie ein richtiges Shooting im Botanischen Garten.»

«Was dir alles einfällt, George!», jubelte sie und hielt dann unvermittelt inne, peinlich berührt von der Lautstärke ihres Ausrufs.

Doch im mittäglichen Stimmengewirr des Restaurants nahm niemand Notiz von ihrem Gespräch. Es war Viertel nach eins, und George war bereits spät dran für seinen ersten Nachmittagstermin.

Er stand auf und ging zahlen – darauf hatte er bestanden –, dann verließen sie gemeinsam das Lokal. Die Sonne stand schon nicht mehr im Zenit. Die Straße mit dem verlangsamten Verkehr wirkte verschlafen wie nach einer guten Mahlzeit. Während sie an einer Ampel warteten, wandte Phoenix sich ihm zu und sagte unvermittelt: «Nein, ich habe keine, George.»

«Keine was?» Verwirrt sah er sie an.

«Kinder», entgegnete sie mit gesenktem Blick. «Ich war nie verheiratet.»

Noch ledig. Diese Frau konnte sich die Männer doch aussuchen. Ein Strom von Gefühlen durchfuhr ihn – Ungläubigkeit zunächst, dass sie noch nicht vergeben war, dann Erleichterung aus demselben Grund und schließlich Enttäuschung. In diesem Lebensabschnitt hätte er der Erfahrung den Vorzug gegenüber der Unschuld gegeben.

War er vielleicht zu streng mit ihr, mit sich selbst? Die Ehe steht schließlich nur auf dem Papier, das man wie ein Diplom oder einen Einberufungsbefehl in der Schublade verwahrt (er besaß beides). Eine interessante Persönlichkeit steht für sich allein, mit oder ohne Papier.

Er würde Zeit haben, mehr über sie herauszufinden. Zeit für alles; Zeit, bis die Ampel grün wurde; Zeit, bis die Straßen wieder erwachten; Zeit, bis der Fluss und die Blütenknospen an den Bäumen schwollen; Zeit, in der sie ihn und er sie kennenlernen konnte.

Alles zu seiner Zeit.

Im Lauf der folgenden drei Wochen sahen sie sich mehrmals, immer dann, wenn Phoenix ihre Mutter zu weiteren Hörtests brachte (ihr Hörvermögen besserte sich) oder Aisha zur Anpassung eines Hörgeräts. George hatte seine Beziehungen spielen lassen wegen eines raschen Untersuchungstermins beim nächstgelegenen HNO-Arzt und wegen umgehender Finanzierung durch die Ausländerbehörde.

Auf Georges Betreiben gingen sie zweimal Kaffee trinken, «um die optimale Versorgung für Aisha zu besprechen». Am Ende des zweiten Treffens erwähnte er beiläufig den Namen einer Kollegin im Scarborough General Hospital. «Eine sehr nette Dame, die sogar ein bisschen Hochchinesisch versteht. Die könnte sich in Zukunft um Ihre Mutter kümmern.»

«Wieso das?», fragte Phoenix überrascht.

«Weil», er hielt kurz inne, «ich gern mit Ihnen ausgehen möchte. Aber dann kann ich Ihre Mutter nicht mehr treffen, zumindest nicht als Patientin. Das wäre ein Interessenkonflikt.»

Daraufhin ging er, ohne ihre Antwort abzuwarten. Lächelnd stellte er sich ihre aufgerissenen Augen und geöffneten Lippen vor – das ganze Gesicht ein Ausrufezeichen.

Vier Monate später, an seinem Geburtstag, heirateten sie. Eine stille Trauung auf dem Standesamt, bei der nur ihre Mutter und eine Handvoll Freunde anwesend waren. Seine einzige Tochter, die in Japan lebte, konnte nicht kommen.

Die Ehegelübde für den jeweils anderen, die über das übliche «in guten wie in schlechten Zeiten» hinausgingen, waren bei einem Abendessen diskutiert und ausformuliert worden. Das für ihn, von ihr in ordentlicher Lehrerinnenschrift abgefasst, lautete: «Ich gelobe, dass ich für die Mutter meiner Frau, Rain Yuan, in allen Lebenslagen sorgen werde, bis sie aus dieser Welt scheidet.» Das für sie bestand aus einem einzigen schlichten Satz in der für Mediziner typischen unleserlichen Handschrift: «Ich schwöre, dass ich meinem Mann stets die Wahrheit sagen werde.» Eine Art Ehevertrag – gefährlich nahe an einer vorehelichen Übereinkunft, nur dass es hier nicht um Finanzielles ging –, der, wie sich herausstellte, schon bald gebrochen werden sollte.

Das schönste Hochzeitsgeschenk war ein Anruf von Hafeez, der ihnen mittteilte, dass Aisha ein Mädchen zur Welt gebracht hatte, ein bisschen über der Zeit, aber wohlauf und mit dem für eine so zierliche Mutter respektablen Gewicht von 2,8 Kilo. Sie war kerngesund, alle Finger und Zehen waren am rechten Platz.

Sie gaben ihr den Namen Phoenix.

3.

Der Koffer aus dem Altenheim stand zwei Tage lang unberührt in Rains ehemaligem Zimmer. Phoenix machte ihn erst auf, als George die Stadt für eine klinische Weiterbildung verließ. Jetzt war die Zeit für das Gespräch mit ihrer Mutter gekommen. Allein, nur sie beide, von Seele zu Seele.

In Mutters Zimmer war nichts verändert worden, so als habe sie es nie verlassen. Die letzten Sonnenstrahlen brachen durch die halb herabgelassenen Raffgardinen wie wilde Stiere, warfen sich gegen die Wand und zogen eine Spur aus flirrendem Staub hinter sich her. Vermutlich neuer Staub, Staub, der Mutter nie gesehen hatte. Das Bett war ordentlich gemacht, die Ecken der Bettdecke straffgezogen. Phoenix bemerkte ein Haar auf dem Kissenbezug, ein feiner Silberfaden auf dem dunkelblauen Stoff, der vor Rains Umzug nach Pinewoods dort hinterlassen worden war und dennoch zu atmen schien.

Kann ein Haar weiterleben, wenn seine Wurzel abgestorben ist?

Vor dem Bett kniend drückte Phoenix das Gesicht in das Kissen. Wie hartnäckig sich der Geruch eines Menschen doch hielt. Es war nun fast drei Jahre her, dass Mutter ins Altenheim gekommen war. Eine kaum wahrnehmbare Mischung aus Zucker und Schweiß, die an eine überreife Frucht erinnerte. Dann allerdings wurde ihr bewusst, dass es der Geruch von Alter und Verfall war.

Plötzlich fühlte sie sich auf seltsame Weise mit Mutter verbunden, obgleich ihr natürlich klar war, dass das zurückgebliebene Haar und der Geruch nur eine Art abgelegte Schlangenhaut darstellten.

Ihre wirkliche Mutter stand auf der Kommode in einer Urne aus Metall, deren gleichgültige, durch den Tod besiegelte Kühle die vergeblichen Fluchtversuche der Sterblichen verhöhnte, denn am Ende würden sie unausweichlich ebenfalls dort enden.

Die ersten Anzeichen von Rains beginnender Demenz waren harmlos und wenig beunruhigend gewesen; manchmal brachte sie Termine durcheinander, vergaß, die Tür abzuschließen, oder verpasste die Zeit für die Einnahme ihrer Tabletten. Dann fand Phoenix eines Tages einen Schuh im Kühlschrank. Sie stand vor der offenen Kühlschranktür und erschauderte in dem kalten Luftstrom, der sie anwehte. Sie hatte direkt in die Fratze des Monsters geblickt.

Und dann kam George.

Sie teilten alles miteinander – so dachte er zumindest –, sämtliche Hürden und Härten des Lebens. Er teilte seine Erinnerungen an Jane mit ihr, die vor zehn Jahren an Bauchspeicheldrüsenkrebs gestorben war; er erzählte von ihrer gemeinsamen Tochter Kate, die jetzt in Japan Englisch unterrichtete, und von seinem Vater, einem Politologieprofessor in Cincinnati, der für seine Zeit zu liberal gewesen war und seinem Sohn beigebracht hatte, zu hinterfragen, was man ihm in der Schule beibrachte.

Diese kühnen Ideen hätten den Vater beinahe seine Unterrichtsbefugnis an der Universität gekostet. Eines Tages erschien überraschend das FBI in seinem Büro und erkundigte sich nach einer Schachtel mit Propagandamaterial, das von der Sowjetischen Botschaft an seine Privatadresse geschickt worden war, angefordert von seinem Sohn George, damals ein Achtklässler. In seinem Brief an den Botschafter hatte George geschrieben: «Ich glaube nicht recht an das, was der Geschichtslehrer über Ihr Land erzählt.» Sein Vater war verblüfft über die Unbesonnenheit und Naivität seines Sohnes, verbot oder beschränkte sie allerdings in keiner Weise.

Einige Jahre später, als Vietnam die Besten ihrer Generation aus den USA abzuziehen begann, half er George, nach Kanada zu ziehen, um dem Wehrdienst zu entgehen. Es war das letzte Mal, dass sie sich sahen. Als zehn Jahre später die Amnestie kam, war der Vater längst tot.

Auch Phoenix gab ihm Einblick in ihre Geschichte. Ihre Kindheit in Wenzhou, einer Kleinstadt etwa fünfhundert Kilometer südlich von Shanghai; das Leid, das ihre Mutter hatte erdulden müssen, während sie die Tochter großzog, und das, in Rains Worten, «für drei Leben gereicht hätte»; die Erlebnisse des Vaters, der in drei Kriegen gekämpft hatte und auf dem Totenbett dennoch keinen Frieden fand; die schreckliche Nacht im Jahr 1970, in der die Mirs Bay, eine Bucht zwischen Hongkong und dem chinesischen Festland, ihr den Geliebten geraubt und sie auf einen Schlag hatte erwachsen werden lassen.

Sie sprach über alles, nur nicht über ihre Angst.

Die Angst, die sie zu ihm getrieben hatte. Die Angst davor, ein alterndes Elternteil ganz allein versorgen zu müssen. Die Aussicht, Teil des Verfallsprozesses ihrer Mutter zu sein, war völlig fremdes Terrain für sie und erschreckte sie bis ins Mark. Sie hatte nie hautnah miterlebt, wie jemand in der näheren Verwandtschaft senil geworden war; ihr Vater hatte es nicht bis ins Alter geschafft, ihre Großeltern hatte sie nie kennengelernt.

Nachdem sie bei George eingezogen waren, hatten sich Rains Symptome eine Zeitlang gebessert. Phoenix meinte, die neuen Lebensumstände täten ihr gut. Sie forderten Mutter dazu heraus, jeden Muskel anzuspannen, so wie sie es bei der Anpassung an jede tiefgreifende Veränderung immer schon getan hatte. Es hielt sie wachsam und geistesgegenwärtig.

Doch in dem Maße, wie sie sich im Verlauf eines Jahres einlebten, entspannte sich Rains Abwehrsystem. Die Demenz, die sich bereits festgebissen hatte, startete jetzt zum Großangriff; zunächst riss sie beträchtliche Lücken in ihr Gedächtnis, dann in ihre Gefühlswelt und ließ schließlich ein hoffnungsloses Wrack zurück – vergesslich, unberechenbar und vernünftigen Argumenten nicht zugänglich.

Der erste ernsthafte Zwischenfall, dem viele weitere folgten, ereignete sich an einem Abend kurz nach dem Erntedankfest im zweiten Jahr ihrer Ehe. Phoenix korrigierte nach dem Abendessen am Küchentisch die Aufgaben ihrer Schüler, als sie aus Rains Zimmer eine Serie seltsamer Schreie hörte, die wie das gedämpfte Jammern eines verwundeten Tiers klangen. Sie fand Mutter am Boden zu einem Ball zusammengerollt, die Hände an die Ohren gepresst, die hervorstehenden Schulterblätter scharf wie Klingen. Der Fernseher brüllte. Auf dem neuen chinesischen Sender, den Phoenix für Rain abonniert hatte und den sie in ihrem Zimmer schauen konnte, lief eine Miniserie über den Zweiten Sino-Japanischen Krieg.

Phoenix’ erster Gedanke war ein Herzinfarkt. «George!», schrie sie verzweifelt, während ihr das Blut in den Kopf schoss und dort dröhnte wie eine wild gewordene Kriegstrommel. Als sie sich über Mutter beugte, zitterte sie vor unkontrollierbarer Furcht und wusste nicht, ob es sicher wäre, sie zu bewegen. Doch dann entspannte sich das feste Knäuel am Boden, rutschte langsam auf sie zu und barg sich in ihrem Schoß.

«Lügner.» Rain hob eine schwach geballte Faust in Richtung Bildschirm, wo gerade eine ohrenbetäubende Schlachtszene gezeigt wurde. Phoenix’ Blick fiel auf etwas Weißes, Flauschiges: Wattebäusche, die in Rains Ohren steckten.

Plötzlich dämmerte es Phoenix; das war einer von Mutters kleinen Tricks, mit denen sie die Nerven des Haushalts strapazierte, um mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Sie erinnerte sich an zahllose hitzige Debatten am Esstisch zwischen ihr und George, diesen beiden gutgläubigen Idioten, wobei es um Mutters rätselhaften Hörverlust und die Notwendigkeit eines Hörgeräts ging, während Rain unschuldig lächelnd zuhörte und nur gelegentlich einwarf: «Ich nix Englisch, ich nix verstehen.»

«Ma, spielst du mir etwa einen Streich?», stieß Phoenix entnervt hervor und griff nach der Fernbedienung auf dem Nachttisch, um dem Fernseher den Ton abzuwürgen.

«Was ist los?» George kam aus dem Keller gerannt, wo er gerade die Wäsche gemacht und den Aufruhr gehört hatte.

Erschrocken starrte Rain ihn an, als sei er ein Fremder, und geriet erneut in Erregung. Sie deutete zur Tür und stieß knurrende Laute in einer schwer verständlichen Sprache aus: «Aus dem Haus, du!»

Während der vergangenen Monate hatte Rain das wenige Englisch, das sie in Kanada aufgeschnappt hatte, fast vollständig verloren und war zu ihrem Heimatdialekt zurückgekehrt. Wie eine Maurerkelle hatte die Demenz die oberste Erinnerungsschicht abgekratzt und nur die Grundierung unversehrt gelassen, die Sprache ihrer Kindheit.

«Das ist sein Haus, Ma», erinnerte Phoenix ihre Mutter erschöpft, ebenfalls im Dialekt.

«Weg, er!», beharrte Rain, Phoenix’ Appell an ihre Vernunft blieb ungehört.

«Sie möchte ein paar Minuten mit mir allein sein.» Phoenix bemühte sich, den Stacheldraht in Rains Ton zu überspielen, und gab ihm ein Zeichen zu gehen.

«Sag es denen, du, sag denen …» Sobald George den Raum verlassen hatte, klammerte sich Rain an Phoenix und schluchzte wie ein Kind, das sich von einem Erwachsenen schrecklich ungerecht behandelt fühlt.

«Wem soll ich was sagen?»

«Denen, den Soldaten im Fernsehen. Sie sollten die letzte Kugel aufheben, immer, für …» Plötzlich hielt Rain inne und sah sich erschrocken um, als habe sie einen Geist gesehen.

«Wofür?» Schließlich gelang es Phoenix, Rain vom Boden hochzuziehen und aufs Bett zu setzen. Ein kleines Gerangel, aus dem sie verschwitzt und erschöpft hervorging. Sie hatte nicht mal die Hälfte der Schüleraufgaben für morgen korrigiert.

«Für sich selbst, die letzte Kugel», entgegnete Rain, wobei sie jede Silbe betonte.

Später im Bett erzählte sie George von Rains sonderbarem Verhalten. «Vermutlich eine schlimme Kriegserinnerung», seufzte er. «Ich kenne einen Veteranen aus dem Koreakrieg, ein ehemaliger Kriegsgefangener. Der kann noch heute, mehr als fünfzig Jahre danach, kein asiatisches Gesicht über einem weißen Kittel ertragen.»

Was für eine abscheulich morbide Art, jemanden zu trösten. George bereute es sofort, doch er war und blieb Mediziner.

«Weißt du, was während des Krieges mit ihr passiert ist?»

Phoenix schüttelte im Dunkeln den Kopf. «Ma sagt, sie könne sich an kaum etwas erinnern, aber ich weiß, dass Tante Mei sich irgendwann den Widerstandstruppen angeschlossen hat. Ihre Mutter haben die beiden bei einem Luftangriff verloren.»

«Wir erinnern uns immer an das, was wir vergessen wollen, und vergessen, woran wir uns erinnern möchten», murmelte George, sein Atem kam langsam und erschöpft.

In Mutters Zimmer war es totenstill, aber das Monster lauerte in der Dunkelheit. Dieses vielgestaltige, abscheuliche Ungeheuer, das sich in Form von Schuhen im Kühlschrank, Wattebäuschen in den Ohren, Phantomsoldaten und Kugeln sowie – womöglich zu einem späteren Zeitpunkt – einem in Flammen stehenden Haus manifestieren konnte. Der Weltkrieg lag hinter ihnen, doch der Krieg gegen das Monster hatte gerade erst begonnen. Phoenix’ ganz persönlicher Krieg, den sie allein ausfocht. Natürlich, sie hatte George, aber wie involviert war er? Sie wusste es nicht.

Der Schlaf wollte nicht kommen. Georges dröhnendes Schnarchen bohrte Loch um Loch in ihre Trommelfelle. Wattebäusche – jetzt wusste sie, wofür sie gut waren.

In der Folgezeit versank Rain immer tiefer in der Angst, alleingelassen zu werden. Beim Frühstück hörte sie plötzlich auf zu essen, wandte sich Phoenix zu und starrte sie mit Tränen in den Augen an, als könne die Tochter, anstatt zur Arbeit zu gehen, zu einer Reise ohne Wiederkehr aufbrechen, als stünde ein Abschied für immer bevor.

Rain dabei zuzusehen, traf einen wunden Fleck in Phoenix’ Herz. Diese einst so unerschrockene Frau, die für ihre Familie durchs Feuer gegangen war, war jetzt ein hilfloses Kind. Aber trotz Alzheimer gelang es Rain, Phoenix erneut zu täuschen. Die unerschrockene Frau war keineswegs verschwunden, sie befand sich nur in Winterstarre. Wenn man es am wenigsten vermutete, konnte sie unvermittelt zum Leben erwachen und durch die kleinlaute, kindliche Hülle brechen.

Eines Nachts holte Phoenix sich ein Glas Wasser, weil sie Durst hatte. Auf dem Weg nach unten stolperte sie über etwas und wäre beinahe hingefallen. Es war Rain, die auf dem Treppenabsatz hockte, ihre Augen flackerten im schwachen Schein des Nachtlichts.

«Ich hab dich gehört, Ah Feng.» Rain benutzte noch immer ihren Kindernamen. «Dich und ihn, da drin.»

Sprachlos und mit vor Hitze pochendem Gesicht fühlte Phoenix die Scham derjenigen, die splitternackt vor einer Menge steht.

Sie musste sich an der Wand abstützen, während Rain sich langsam aufrappelte und die Arme um Phoenix’ Hüften legte. Eine kalte, knochige Hand presste sich gegen das weiche Fleisch unter dem Nachthemd, warm und feucht vom Sex. Die Luft war geschwängert von Rains schlechtem Atem, den Phoenix jetzt an ihrem Hals spürte.

«Hier», zischte Rain und kniff Phoenix in die Fülle ihrer Pobacke. «Du musst trainieren, damit du stärker wirst. Dann tut es weniger weh, wenn er es mit dir macht.»

Phoenix wich vor der Berührung zurück und versteifte sich. Wie viele Male hatte Mutter schon vor ihrem Schlafzimmer gesessen, mit Ohren, denen Augen wuchsen, und einer Nase, die so scharf war, dass sie jeden Hörverlust ausgleichen konnte? Phoenix floh so schnell sie konnte und ohne ein Wort.

George erzählte sie nichts von diesem Vorfall, aber der Sex war danach nicht mehr derselbe. Jedes Mal, wenn George ihr seine Bereitschaft signalisierte, sah sie Rains gesichtslose Augen durchs Zimmer schweifen – flackernd, wachsam, wissend –, worauf das feuchte Begehren ihrer Weiblichkeit augenblicklich vertrocknete.

Rain, penibel bis zum letzten Tag, duschte mit wenigen Ausnahmen stets um acht Uhr abends. Mit der Zeit wich sie von dieser Routine ab oder erweiterte sie vielmehr zu zwei-, manchmal sogar dreimaligem Duschen. Eines Sonntags stellte Phoenix fest, dass Rain, über den Tag verteilt, sogar den Rekord von vier Mal Duschen aufgestellt hatte.

Eines Abends, Phoenix räumte gerade das Geschirr weg, hörte sie ihre Mutter in die Dusche schlüpfen und über das Wasserrauschen hinweg singen. Rain hatte eine gute Stimme. Ein Himmelsgeschenk, wie Tante Mei es nicht ohne Neid ausdrückte, selbst ihr erster Schrei aus Mutters Bauch war melodisch.

Phoenix erinnerte sich, wie ihre Mutter sie als kleines Mädchen in den Schlaf gesungen hatte. Zunächst waren es Schlaflieder und Kinderverse, dann die revolutionären Kriegs- und Mao-Hymnen und später in Hongkong, nachdem die Zeiten sich geändert hatten, romantische Schlager, die sie aus dem Radio aufgeschnappt hatte.

Diesmal aber klang das Lied fremd in Phoenix’ Ohren; seltsame Reime, verwoben in eine seltsame Melodiefolge. Später, in einem von Rains klaren Momenten, fragte sie Mutter, was das gewesen sei, doch diese behauptete, sich nicht erinnern zu können.

Irgendwann hörte das Singen auf, nicht aber das Rauschen des Wassers, das ungehindert weiterlief und verdächtig laut auf die Bodenkacheln klatschte. Phoenix sah auf die Küchenuhr. Es war über eine Stunde her, dass ihre Mutter ins Bad gegangen war.

Als Phoenix ins Bad stürzte, stand Rain unter dem Duschkopf. Umgeben von einer Wolke aus Schaum kratzte sie sich so heftig die Kopfhaut, dass ihr ganzer Körper bebte. Die eindringende kalte Luft verdünnte den dichten Wasserdampf und gab die Sicht auf eine nasse, magere Gestalt mit hängenden Brüsten und einem eingesunkenen Bauch mit dunklen Schwangerschaftsstreifen frei.

Als Phoenix das Wasser abdrehte, wurde es schlagartig still im Raum. Rains Lippen öffneten sich zu einem Kinderlächeln, das weder Scham noch Kränkung kannte.

«Schmutzig. So schmutzig …», murmelte Rain wie zu ihrer Verteidigung.

Von da an häuften sich derartige Vorfälle; jeder erhöhte die Toleranzschwelle, die, bald vom nächsten überboten, zur neuen Norm wurde. Und dann kam eines Tages jenes Ereignis, das das Fass zum Überlaufen brachte.

4.

Im Sommer 2008 kamen Georges Tochter Kate, ihr Mann Yutaka, ein japanischer Ingenieur, und ihr vierjähriger Sohn Mark auf Besuch nach Toronto. Es war ihre erste Begegnung mit Phoenix, da sie zur Hochzeit nicht hatten kommen können.

Mark, der in Japan geboren war und den örtlichen Kindergarten besuchte, sprach noch nicht so gut Englisch, deshalb sprachen Yutaka und Kate – nun schon fast zehn Jahre in Japan – Japanisch mit ihm. Rain war sichtlich irritiert von dieser Unterhaltung an ihrem Esstisch. Immer wieder ließ sie im eigenen Dialekt Schimpftiraden los und forderte, Phoenix solle diese «teuflischen Klänge» unterbinden.

Weil Phoenix diesen peinlichen Ausbruch nicht erklären wollte, brachte sie Mutter in ihr Zimmer und versprach, morgen seien sie «den Besuch wieder los». Eine Lüge wie so viele andere, um sich einen Moment Ruhe zu erkaufen.

Am folgenden Tag, einem Samstag, war es drückend heiß. Kate besuchte ein Klassentreffen und ließ Yutaka mit Mark im Garten zurück, wo sie sich mit dem Gartenschlauch eine erfrischende Wasserschlacht lieferten. Phoenix half George, einen Salat fürs Mittagessen vorzubereiten, während Rain durchs Fenster dem Spiel von Vater und Sohn zusah. Im Sonnenlicht stand ihr das dünne Haar wie eine weiche, goldene Wolke um den Kopf, ein perfektes Abbild des Friedens. Sie hat total vergessen, was gestern Abend vorgefallen ist, sagte sich Phoenix und war zum ersten Mal dankbar für den Gedächtnisverlust ihrer Mutter.

Doch was, wenn dieser Friede Illusion war und sie bloß in Sicherheit wiegen sollte, bis dann bumm der eigentliche Schlag folgte, härter denn je? Phoenix erschauderte bei dem Gedanken. Seit wann hatte sie verlernt, einen Augenblick purer Freude einfach zu genießen, frei von Angst und Sorge?

Rain wandte sich zu Phoenix um und lächelte unsicher. Die Erkenntnis, dass Mutter ein Kind war, und zwar ihr Kind, durchfuhr sie wie ein Blitzschlag. Während der vergangenen dreißig Jahre hatte Phoenix mit Gott gehadert und war dabei durch die klassischen Stadien aus dem Psychologielehrbuch gegangen: Leugnung, Zorn, Feilschen, Depression und schließlich Akzeptanz. Sie hatte Gott um ein Kind gebeten, ohne zu bemerken, dass Er ihr bereits eines geschenkt hatte, ein Kind, das nie erwachsen werden würde.

Draußen auf dem Rasen war Mark mittlerweile völlig durchnässt, die Stimme heiser vom Herumtoben und Schreien, sodass Yutaka fand, es sei Zeit für ein kühles Getränk. Sie zogen sich die nassen T-Shirts aus und legten sie zum Trocknen auf die Veranda, bevor sie halb nackt und tropfend die Küche betraten.

Yutaka hatte einen durchtrainierten Körper mit steinharten Muskeln an Brust und Oberarmen, auf seiner gebräunten Haut glitzerten Schweiß- und Wassertropfen. Er nahm zwei Flaschen Wasser aus dem Kühlschrank, gab eine seinem Sohn und hielt die andere Rain hin, eine Geste der Höflichkeit und des Respekts. Als Rain ihn auf sich zukommen sah, wandte sie sich entsetzt ab und wich zurück wie eine furchtsame Katze. Bevor jemand eingreifen konnte, nahm sie einen Brieföffner vom Tisch, richtete ihn gegen sich selbst und knurrte in ihrem Dialekt: «Einen Schritt, ich ersteche mich, Kind oder nicht!»

Der geschockte Mark reagierte mit einem Schreianfall, der das Haus erschütterte. Yutaka musste das zappelnde Kind in sein Zimmer hinauftragen.

Unten in der Küche hielt Phoenix Rain in den Armen, streichelte ihre Wangen und beruhigte sie wieder und wieder mit der vagen Versprechung: «Niemand wird dir etwas zuleide tun, niemand, niemand …» George stand hilflos am Küchentresen, hin- und hergerissen zwischen dem hysterischen Enkel oben und der nur wenige Schritte entfernten, unmöglichen Schwiegermutter. Plötzlich fühlte er sich alt.

Im Lauf des Tages checkten Yutaka und Mark in einem nahegelegenen Hotel ein, wo Kate später zu ihnen stieß. Sie wohnten dort bis zum Ende ihres Aufenthalts und kamen nicht mehr ins Haus. George besuchte sie mehrfach, manchmal mit Phoenix, manchmal allein.

Am Abend ihres Abreisetags fiel zum ersten Mal der Name Pinewoods. «Eine der besten Einrichtungen für Langzeitpflege in der Stadt. Starkes Alzheimer-Team. Die Investoren stammen aus Hongkong, also spricht das Personal Chinesisch. Chinesisches Essen, chinesisches Unterhaltungsprogramm», referierte George, er schien sämtliche Fakten parat zu haben. «Es gibt auch staatliche Unterstützung. Nur zwei Blocks von meiner Klinik entfernt. Besuche sind also kein Problem.»

Georges Stimme verblasste immer mehr, wurde löchrig und vage. «Es gibt eine Warteliste, aber ich kann meine Beziehungen spielen lassen.»