9,99 €

Mehr erfahren.

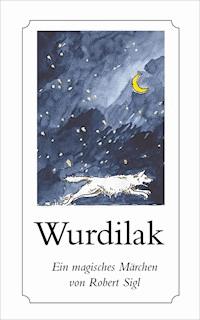

- Herausgeber: Goldfisch Verlag

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Sprache: Deutsch

Was verbirgt sich hinter dem unheimlichen weißen Wolf, der die Bewohner des kleinen Hafenortes das Fürchten lehrt? Die Eltern der kleinen Kara schlagen die Warnungen des Dorfpfarrers in den Wind, als dieser eine neue Untat des weißen Wolfes ankündigt. Die Zigeunerin Aisha schenkt Kara und ihrem Bruder Rupert eine magische Reliquie zum Schutz vor dem Wolf: den Tupilak - eine Puppe in Gestalt eines Vogels mit drei menschlichen Köpfen. Der weiße Wolf, so Aisha, sei ein Gesandter des Wurdilak, der auf der Jagd nach den Seelen kleiner Kinder sei. Als Karas Mutter den Tupilak entdeckt, wirft sie die Puppe zum Entsetzen der Kinder ins Feuer und löst damit eine Kette des Unheils aus...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 158

Veröffentlichungsjahr: 2014

Ähnliche

Robert Sigl

Wurdilak

Inhalt

Prolog

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Der Autor

Prolog

Der Mann lag im Sterben. Ein unheilbares Lungenleiden hatte ihn mit nur fünfunddreißig Jahren aufs Krankenbett geworfen und schob ihn mit unaufhaltsamer Geschwindigkeit seiner letzten Stunde entgegen. Die Frau saß neben ihm in dem großen Krankensaal des Stadthospitals, hielt verzweifelt seine Hände und versuchte ihre Tränen zurückzuhalten, als er immer wieder röchelnd nach Luft rang.

Er war eine stattliche, gutaussehende Erscheinung mit zwei Schönheitsfehlern: sein linkes Auge war seit der Geburt zur Hälfte zugewachsen und die Hälfte seines rechten Ohres hatte ihm als Kind ein tollwütiger Straßenköter abgebissen. Die Frau liebte ihn abgöttisch und sie verfluchte den Himmel dafür, dass er ihr nur wenige Monate mit ihm gewährt hatte. Ihr ganzes Leben hätte sie ihm geopfert, alles für ihn aufgegeben – und jetzt lag er da, seine ganze Kraft dahin, ein hilfloses Bündel. Kein Arzt hatte ein Mittel gegen die seltene Krankheit gefunden, mitleidig hatten sie ihr versichert, dass das Schicksal seinen Lauf nehmen würde, dass der Tod eben auch zum Leben gehöre und dass sie sich damit abfinden müsse. Aber sie könne zumindest versuchen, ihm seine letzten Momente auf Erden noch so angenehm wie nur möglich zu machen. Als ihr die Oberschwester nun die Hand auf die Schultern legte, und ihr nahelegte, dass die Besuchszeit zu Ende sei, schrie sie so laut, dass andere Patienten aus ihren Betten hochfuhren. Ihr Schreien hallte von den Wänden wider und trieb die Kakerlaken in ihre Löcher zurück. Sogar zwei Gaslichter begannen zu flackern. Sie packte die Sachen des Todkranken zusammen und schleppte ihn aus dem Hospital durch das dichte Schneetreiben nach Hause. Nur wenige Schritte vor der Tür hauchte er sein Leben aus.

Nun, da nach all den gemeinsamen glücklichen Tagen der Himmel über ihr endgültig verdunkelt schien, dachte sie fiebernd darüber nach, wie sie sich die Mächte der Finsternis zu Dienste machen konnte. Sie hatte schon vor Jahren der Schwarzen Magie abgeschworen, als immer mehr Menschen in ihrem Umfeld eines unnatürlichen Todes gestorben waren, nachdem sie sie mit einem Zauber belegt hatte. Sie hatte Gott versprochen, dass sie sich nie wieder dunkler Mächte bedienen würde, wenn er sie nur aus ihrer Einsamkeit erlöste, und dann hatte er ihr diesen Mann geschenkt. Nur, um ihn ihr kurze Zeit später für immer wegzunehmen! Sie fühlte sich verraten und sie sank vor seinem Sarg in der Kapelle auf den Boden, hob beide Hände zur Decke und rief:

“Ich schwöre dir ab, Gott, und ich rufe dich an, Luzifer!”

Sie lauschte in die Stille, weder Gott noch der Teufel gaben ihr ein Zeichen. Sie brach in Tränen aus und schluchzte nochmals:

“Erhöre mich, Luzifer. Du sollst alles haben, ich gebe dir meine Seele, wenn du ihn mir wieder zurückbringst!”

Ein Rascheln drang aus den leeren Bänken hinter ihr, dann ertönte eine tiefe, durchdringende Stimme.

“Deine Seele will ich nicht, du Wurm.”

Die Frau erschrak und erhob sich, ihr ganzer Leib zitterte. Sie drehte sich um und entdeckte die Umrisse einer riesigen Gestalt, die im Gang zwischen den Bänken schwebte und wie ein Kerzenlicht zu flackern schien. Ihr Gesicht war von lockigen, weißen Haaren und einem langen, weißen Bart umrahmt. Es war der Wurdilak, ein Unterhändler Luzifers, und er stellte der Frau seine Bedingungen.

Er hatte kaum zu Ende gesprochen, da fiel die Frau auf die Knie und versprach ihm, alle seine Forderungen zu erfüllen.

Kapitel 1

“Ruhig, ganz ruhig!”

Der Atem des kleinen Hans ging stoßweiße und bildete weiße Wölkchen in der eisigen Sternennacht. Er sah sich gehetzt um, dann drückte er sich durch den Türspalt in den Stall. Im Innern war es so dunkel, dass man kaum die Hand vor Augen sehen konnte. Die Pferde spürten eine Anwesenheit und scharrten unruhig mit den Hufen.

Hans entzündete eine Petroleumlampe, die auf einem Hocker im Stroh stand und leuchtete in Richtung der Tiere. Er ging langsam auf einen Schimmel zu, dessen Nüstern bebten.

“Ganz ruhig, ich tu dir ja nichts.”

Der Schimmel schien den kleinen Hans zu erkennen und beruhigte sich tatsächlich.

Sekunden später schoss der Schimmel aus dem Stall, auf seinem sattellosen Rücken trug er Hans und galoppierte über den verschneiten Hof des Waisenheimes hinaus in den Wald.

Das Waisenhaus war ein düsteres, neogotisches Gemäuer und wirkte mit seinen riesigen Türmen und Erkern wie ein Fremdkörper auf der schneebedeckten, vom Meer umtosten Insel. Der kleine Hans hatte aufgeregt auf den Sonnenuntergang gewartet, er hatte sichergestellt, dass niemandem etwas an seinem Verhalten auffiel, er hatte sich wie die anderen Waisenkinder eifrig in der Schule gemeldet und mit glasigen Augen uninteressante Fragen beantwortet, er hatte den stechenden Blicken der Heimleiterin Henrietta standgehalten und hatte sich, wie man es von ihm erwartete, wie ein Roboter bewegt – oder besser gesagt: so, wie sich Kinder bewegen, die ihrer Seelen beraubt worden waren. Wann es nur ging, war Hans der unheimlichen Frau ausgewichen und hatte sie aus verschiedensten Verstecken beobachtet, wie sie ungeduldig wartend aus den unzähligen Fenstern hinaus auf den Wald starrte. Aber auf WAS wartete sie bloß?

Diese Frage stellte sich Hans jetzt wieder, als der Schimmel ihn vom Waisenheim fort trug, vorbei an Sümpfen, Mooren, über Felsklüfte und prähistorische Grabhügel. Feine Eiskristalle bildeten sich auf seinen Lippen, der Junge schlotterte in der Kälte. Gerade eben hatte er Henrietta wieder gesehen, sie war an einem der Turmfenster erschienen in ihrem schwarzen Kleid, eine Petroleumlampe in der Hand. Sie hatte das Fenster aufgestoßen, sich so weit herausgebeugt, dass Hans fürchten musste, sie würde gleich in die Tiefe fallen, und mit der Lampe in den Hof geleuchtet. Doch das schwache Licht hatte glücklicherweise nicht ausgereicht, Hans im sicheren Dunkel zu erspähen – und zudem hatte er sich hinter der großen, schwarzen Kutsche versteckt, die neben dem Stall stand.

Hans trieb den Schimmel voran und sah nun ängstlich zum Himmel hinauf, ihm war es fast, als sei es plötzlich heller geworden. Tatsächlich hatten sich die Wolken verzogen und der Vollmond tauchte die gesamte Insel in ein hellblaues Licht, als habe er die Nacht zum Tage gemacht. Aus der Ferne näherten sich wildes Hundegebell und das Hufgetrappel anderer Pferde. Hans erschrak, seine Flucht war entdeckt worden!

Noch einmal sah er hinauf zu der leuchtenden Mondscheibe. Unmöglich, bei dieser Helligkeit die Verfolger abzuschütteln. Womöglich kreisten sie ihn von mehreren Seiten ein. Die Lippen des Jungen bebten, als er die Hilfe seiner toten Mutter herbeirief.

“Bitte, liebe Mutter, ich weiß, dass du da oben bist und mich sehen kannst, bitte, bitte, hilf mir!”

Es dauerte nicht lange, bis sich wirklich eine dunkle Wolke vor den Mond schob und die Insel wieder in Dunkelheit tauchte. Und ebenso plötzlich legten sich dichte Nebelschwaden über die Bäume und Felsen, nun sah man die Hand kaum mehr vor Augen. Bizarre Baumformationen schälten sich aus der Nacht, streckten ihre langen, knochigen Äste wie Arme nach Hans aus, doch Junge und Pferd flogen einfach an ihnen vorbei. Es war fast so, als würde das Pferd wie von Geisterhand durch die Nebelwand geleitet.

Die Geräusche der zurückfallenden Verfolger wurden leiser und verstummten schließlich ganz. Hans atmete erleichtert auf.

“Danke, liebe Mutter, ich wusste, du lässt mich nicht im Stich.”

Die Nüstern des Schimmels bebten und das Tier begann unruhig zu schnauben. Hans tätschelt den Kopf des Pferdes.

“Was ist mit dir, alter Junge?”

In unmittelbarer Nähe brachen Zweige. Hans fuhr herum und starrte angestrengt ins Dunkle. Ein Augenpaar bewegte sich auf gleicher Höhe mit ihm und dem Pferd durch den Nebel. Es waren die Augen eines Wolfes, eines schneeweißen Wolfes, und die Augen leuchteten wie glühende Kohlen. Hans beugte sich hastig nach vorne zum rechten Ohr seines Pferdes und flüsterte:

“Schneller, mein Junge, schneller, hab keine Angst, er wird uns nichts tun.”

Der Schimmel wieherte und schnaubte und jagte weiter voran.

Plötzlich riss der Nebel für ein paar Sekunden auf und sie waren an der Anlegestelle angelangt. Vor ihnen lag die See, hohe Wellen peitschten gegen die umliegenden Felsen.

Hans trieb das Pferd wie wild auf den langen Bootssteg, über ihn krochen wieder dichte Nebelschwaden. Die Hufe galoppierten über die Bretter, der Steg schien gar kein Ende zu nehmen. Abrupt blieb das Pferd stehen, die Schwaden verflüchtigten sich, und Hans entdeckte die Umrisse einer Fähre, die im Meer schaukelte.

Als Hans seinen Fuß auf die Planke setzte, die den Steg mit der Fähre verband, lichtete sich auch wieder der Nebel und die schwarze Wolke gab die Mondscheibe frei. Fähre und Umgebung schwammen wieder in einem hellblauen Licht.

Hans hastete zur Reling und erhaschte aus dem Augenwinkel eine Gestalt, die in unmittelbarer Nähe über den Wellen schwebte. Es war eine Frau in einem weißen Totenhemd, sie war tropfnass und leichenblass. Hans stockte der Atem.

“Mutter?”

Die Frau sah ihn aus dunkelumrandeten, traurigen Augen an und ihre Stimme klang wie das feine Klingeln eines Windspiels.

“Jetzt bist du auf dich alleine gestellt, Hans. Auf dem Wasser habe ich keine Macht mehr.”

Im nächsten Augenblick zerfloss ihr Körper zu Wasser und ward eins mit den Wellen des Ozeans. Und dann ließ ein grässliches Heulen Hans herumfahren. Am Ende des Steges war der weiße Wolf aufgetaucht und hatte wie ein Torwächter Stellung bezogen. Hans wich von der Reling zurück und stolperte in Richtung Kajüte.

Auf einer Pritsche lag der alte Schiffer Ottokar und schlief seinen Rausch aus. Hans sprang über eine leere Rumflasche, die über den Boden rollte. Merkwürdigerweise schnarchte Ottokar heute einmal nicht, auch wunderte sich Hans, dass die massige Gestalt kein Lebenszeichen von sich gab. Hans rüttelte Ottokar an beiden Armen.

Nichts.

Dann auf einmal entfuhr Ottokar ein lauter Rülpser und er röchelte mit geschlossenen Augen:

“Was ist? Sind wir schon in Panama?”

“Ottokar, Ottokar, wach auf! Wach auf!”

Ein Grinsen erschien unter dem Rauschebart Ottokars, Sabber tropfte auf die zotteligen Barthaare und eine Hand schnellte hoch und packte Hans am Unterarm.

“Komm in meine Arme, Marianne!”

Noch immer die Augen geschlossen, umschlang er Hans und zog ihn zu sich auf die Pritsche. Hans gelang es mit Mühe sich aus der Umklammerung zu befreien. Er lief zum Steuerrad hinüber, legte die Hände darauf, sah sich ratlos um. Jetzt ärgerte es ihn, dass er Ottokar nicht öfter dabei beobachtet hatte, wie man dieses Ding hier in Gang brachte. Er wandte sich wieder Ottokar zu.

“Sie sind hinter mir her! Die wollen mich umbringen. Die wollen uns alle umbringen!”, sprudelte es aus Hans heraus.

Ein glockenhelles Lachen an der Kajütentür ließ ihn verstummen. Es war wieder eine Frau, doch diesmal nicht der Geist seiner Mutter, sondern die quicklebendige Heimleiterin. Sie trat ins Licht. Und obwohl der kleine Hans fast nur mit seiner Angst beschäftigt war, fiel ihm die atemberaubende Schönheit der Frau auf. Sie wirkte mit ihren vierzig Jahren noch viel jünger und strahlender als sonst.

Henrietta Anderssons Augen blitzten schalkhaft auf, als sie Hans und den betrunkenen Schiffer musterten.

“Kindern, die lügen und Hühnern, die krähen, sollte man gleich den Hals umdrehen!”

Mit der rechten Hand tätschelte sie den Kopf des weißen Wolfes, der neben ihr im Türrahmen aufgetaucht war, seine lange Zunge hing fast bis zum Boden herunter. Hans entdeckte, dass das rechte Ohr des Tieres weiter abstand als das linke und lädiert, ja fast angefressen aussah. Das linke Auge war zur Hälfte zugewachsen.

Und dann ging mit dem Wolf eine merkwürdige Veränderung vor. Über das weiße Fell legten sich dunkle Schatten, aus dem Maul wuchs eine behaarte Hand und plötzlich stand da ein Mann in einem dunklen, edlen Kapuzenmantel, das linke Auge zur Hälfte zugewachsen. Hans versteinerte. Der Mann hob den rechten Arm wie einen riesigen Flügel und hüllte den reglosen Jungen in den Mantel.

Als Ottokar Stunden später aus seinem Rausch erwachte, wunderte er sich über den Kinderschuh, der im Licht der ersten Sonnenstrahlen neben seiner Pritsche lag.

Kapitel 2

Weit entfernt zur selben Zeit herrschte am Hafen eines kleinen Küstenortes bereits geschäftiges Treiben. Damals, im ausgehenden 19. Jahrhundert, also zu einer Zeit, als das Wünschen noch geholfen hat – manchmal zumindest – lebten die kleine Kara und ihr noch kleinerer Bruder Rupert. Kara war ein burschikoses Mädchen von neun Jahren, Rupert wirkte dagegen zierlich, ja fast mädchenhaft mit seinen zarten sechs Jahren, und seit seiner Geburt war sein rechtes Bein steif. Die beiden Geschwister hatten sich in ihrem Baumhaus vor den Eltern versteckt und Kara beobachtete ihre Mutter durch ein Fernrohr. Rupert riss ihr ungeduldig das Fernrohr aus der Hand und blickte selbst hindurch.

Karas Mutter schrie sich die Seele aus dem Leib. Sie stolzierte im Garten vor ihrem Haus mit einem großen Topf und rührte mit einem Kochlöffel im Teig herum. Dabei trat sie unwirsch die Hühner zur Seite, die ihr gackernd in den Weg liefen.

“Kaaaaraaa! Ruuuuupert! Himmeldonnerwetter! Wo treibt ihr euch schon wieder herum?”

Rupert sah durch das Fernrohr, wie im ersten Stockwerk ein Fenster aufgestoßen wurde. Der Vater erschien im Fensterrahmen und gähnte und streckte sich.

“Potzblitzschwerenot! Kann man denn keine Nacht ruhig schlafen?”, beschwerte er sich lautstark am hellichten Tag. Seine Frau schleuderte mit dem Kochlöffel eine Ladung Teig in seine Richtung. Ein Teil davon klatschte ihm auf die linke Backe und ins Auge.

“Drei Nichtsnutze füttere ich durch, und der Größte ist auch der Älteste!”, lautete ihr begleitender Kommentar.

Rupert robbte ein kleines Stück nach vorne, um besser sehen zu können, und zog dabei sein steifes Bein nach. Auf dem Boden des Baumhauses lagen die Schulsachen der beiden Geschwister. Kara griff nach ihrer Schiefertafel und kritzelte mit der Kreide etwas darauf. Es quietschte laut und unangenehm. Rupert ließ das Fernrohr sinken und hielt sich die Ohren zu.

“Komm, lass uns jetzt mit den Schulaufgaben weiter machen”, sagte Kara, “Mutter beruhigt sich schon wieder. Sie hat jetzt alle Hände voll mit Papa zu tun.”

Rupert dachte angestrengt nach. Er versuchte zunächst, die Aufgabe mit Fingerabzählen zu lösen, doch er musste feststellen, dass die Finger offenbar nicht ausreichten. Kara zog ein verschmiertes Glas hinter einem Brett hervor, öffnete den Deckel und schüttelte den Inhalt heraus. Tote Insekten, Spinnen und Würmer purzelten neben Rupert auf den Boden.

“Versuch’s damit”, meinte Kara. “Leg zuerst vier nebeneinander und dann noch mal drei Reihen untereinander und dann zähl sie ab.”

Rupert verzog wieder das Gesicht.

“Ich mag die aber nicht anfassen.”

Kara verdrehte die Augen.

“Die sind mausetot. Die können nicht mehr beißen.”

Rupert beäugte misstrauisch das leblose Gewürm und die Spinnen.

“Die sind so tot wie Großmutter Lilibet. Oder der verrückte alte Ben. Der kann dir auch nichts mehr tun”, versuchte Kara Rupert zu beruhigen. Doch Rupert wusste es besser.

“Großmutter hat gesagt, Tote können wiederkommen. Wenn der liebe Gott es will.”

Kara herrschte Rupert an, und er erschrak fast bei der Heftigkeit ihrer Stimme.

“Gott tut so etwas nicht!”

Rupert protestierte kleinlaut.

“Er tut das wohl! Das Jesuskind hat einen Toten zurückgeholt und selber ist es auch wiedergekommen nach dem Kreuz. Hast du in der Kirche nicht zugehört?”

Kara seufzte auf, dieser Argumentation wusste sie nichts zu entgegnen. Sie entdeckte ein dünnes, längliches Holzstück und drückte es Rupert in die Hand.

“Dann nimm das, es wird sich schon nicht in eine Schlange verwandeln.”

Rupert stocherte mit dem Ende des Holzstückes in den toten Käfern und Spinnen herum und schob vier in eine Reihe nebeneinander. Während er noch über die Möglichkeit nachdachte, eine der Spinnen könne vielleicht doch noch “aufwachen”, drangen Geräusche und hämisches Gekicher von unten herauf in das Baumhaus. Kara und Rupert wechselten alarmierte Blicke. Kara kroch hastig zur Öffnung und spähte über die Leiter nach unten.

Am Fuß der Leiter stand Ruperts hölzerner Rollstuhl. Und daneben Karas und Ruperts Schulkameraden, Malte, Lise, Thomas und Gregor. Kara wusste sofort, was die vier im Schilde führten. Sie wollten Ruperts Rollstuhl “entführen”.

“Fasst ihn an und euch trifft der Blitz!”, fauchte Kara. Lise sah zu ihr hinauf und schnitt eine Grimasse. Malte lachte laut auf.

“Holt ihn euch doch wieder, wenn ihr könnt!” Mit diesen Worten ergriff er den Rollstuhl. Kara nahm ein paar Steinchen und warf sie auf Malte hinunter, der ihnen aber geschickt auswich.

“Na wartet, euch werd ich Beine machen!”, rief sie. Malte gluckste vor Vergnügen.

“Da fang lieber erst mal bei deinem Bruder an, dem kleinen Krüppel.”

Thomas äffte dabei Rupert nach und zog auffällig ein Bein hinter sich her, die anderen machten sich bereits eilig mit dem Rollstuhl davon.

Kara drehte sich zu Rupert um.

“Du bleibst hier. Ich bin gleich wieder da.”

“Nein, Kara, nimm mich mit!”, protestierte Rupert. “Lass mich nicht allein hier oben!” Er blickte ängstlich auf die toten Spinnen.

Kara sah auf den Korb an der Seilwinde, der dazu diente, Rupert nach unten und nach oben zu transportieren.

“Aber es dauert zu lange, wenn ich dich erst nach unten schaffen muss. Ich kann sie nie im Leben einholen!” Rupert traten Tränen in die Augen.

“Ich bin wirklich gleich wieder da!”, versprach sie mit nachdrücklicher Miene. Rupert nickte tapfer und sah seiner Schwester nach, als diese durch die Öffnung auf die Leiter schlüpfte und geschickt nach unten kletterte.

Malte ließ sich inzwischen von seinen Freunden johlend in Ruperts Rollstuhl über einen zugefrorenen See schieben. Ihr Ziel war der Friedhof am gegenüberliegenden Ufer.

Im Baumhaus ergriff Rupert das Fernrohr und beobachtete, wie Kara über den See hastete. Er biss sich erschrocken auf die Lippen, als sie an einer brüchigen Stelle mit dem rechten Fuß bis zum Knie einbrach. Und atmete erleichtert auf, als sie mit großem Geschick wieder auf den sichereren, dickeren Teil der Eisschicht zurückgelangte.

Inzwischen dräuten ein paar finstere Wolkengebilde über den Friedhof. Zwischen den schiefen Grabsteinen wuchsen knorrige Bäume je nach Lust und Laune herum und streckten ihre Äste in alle Richtungen. Kara brauchte nur den Spuren im Schnee zu folgen, die die Räder des Rollstuhls und die Schuhe der Kinder hinterlassen hatten. Sie endeten vor einem frisch ausgehobenen Grab, vor der Öffnung steckte ein Spaten im Schnee.

Kara spähte über den Rand. Unten in der Grube lag Ruperts Rollstuhl, durch den tiefen Fall und Aufprall war er sichtlich ramponiert. Kara biss sich wütend auf die Lippen. Das würde wieder einen Mordsärger mit den Eltern geben. Vor allem mit Mutter. Kara konnte den Hausarrest schon förmlich riechen. Das dämliche Gekicher ihrer Klassenkameraden, das nun hinter den umliegenden Gräbern hervordrang, machte sie nur noch wütender.

“Sehr lustig! Zeigt euch doch, wenn ihr Mumm habt! Feiglinge!”, rief sie.

Sie spürte, dass sich jemand von hinten an sie heranschlich. Ein lautes Knirschen im Schnee ließ sie herumwirbeln. Malte hatte sich vor ihr aufgebaut, er grinste wie zuvor, doch diesmal hatte sich ein ganz gefährlicher Ausdruck mit hinein gemischt.

“Du hast ein ziemlich freches Maul für eine Krüppel-Mama!”

Im ersten Moment schien es, als würde Kara vor Malte kapitulieren, schließlich überragte er sie um Kopfgröße. Umso überraschter und überrumpelter waren dann alle einschließlich er selbst, als Kara sich zunächst leicht abwandte, dann herumfuhr und ihm einen kräftigen Stoß auf die Brust versetzte.

![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)