18,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Frankfurter Verlagsanstalt

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

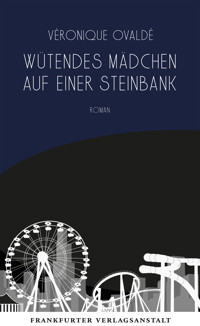

Kriminalroman, Frauenporträt und psychologischer Familienroman in einem. Vier Schwestern wachsen gemeinsam auf Iazza, einer Sizilien vorgelagerten Insel, auf: Violette, Gilda, Aïda und die kleine Mimi. Es ist der letzte Abend des Karnevals. Aïda will heimlich dorthin, aber Mimi droht, sie zu verraten. Aïda ist gezwungen, das sechsjährige Nesthäkchen mitzunehmen. Mitten im Fest lässt sie Mimi für einen Augenblick aus den Augen – und schon ist Mimi verschwunden und wird auch nicht mehr gefunden. Ein Schicksalsschlag, der die ganze Familie trifft. Für den Vater ist Aïda die Schuldige am Verschwinden Mimis, und verzweifelt verlässt diese ihre Familie, um fern in Palermo in Frieden leben zu können. Fünfzehn Jahre nach der Katastrophe meldet sich unerwartet ihre Schwester und teilt ihr den Tod des Patriarchen mit. Aïda entschließt sich trotz ihrer Bedenken, zur Beerdigung des Vaters in die Heimat zurückzukehren. Öffnet sie die Büchse der Pandora? Oder kommt es zu einer Erklärung über den Verbleib ihrer kleinen Schwester? Die bekannte französische Autorin Véronique Ovaldé legt wieder einen temperamentvollen und spannenden Roman vor. Die Geschichte einer Familie, die von einer mysteriösen Tragödie heimgesucht wird und, vom ungeklärten Verschwinden der jüngsten Tochter traumatisiert, den Sündenbock sucht. Ovaldé analysiert scharfsinnig die innerfamiliären Beziehungen, wenn plötzlich sämtliches Vertrauen verspielt ist, und hat gleichzeitig einen klaren Blick auf die Wut und den Groll, die eine Tochter und später junge Frau empfindet, deren Bezugspunkte im Leben man gestohlen hat. »Ein zorniges Mädchen, das sich an die Intelligenz und die Sensibilität der Leser wendet.« (LE MONDE DES LIVRES) Prix Relay des voyageurs-lecteurs 2023

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 338

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Kriminalroman, Frauenporträt und psychologischer Familienroman in einem.

Vier Schwestern wachsen gemeinsam auf Iazza, einer Sizilien vorgelagerten Insel, auf: Violette, Gilda, Aïda und die kleine Mimi. Es ist der letzte Abend des Karnevals. Aïda will heimlich dorthin, aber Mimi droht, sie zu verraten. Aïda ist gezwungen, das sechsjährige Nesthäkchen mitzunehmen. Mitten im Fest lässt sie Mimi für einen Augenblick aus den Augen – und schon ist Mimi verschwunden und wird auch nicht mehr gefunden. Ein Schicksalsschlag, der die ganze Familie trifft. Für den Vater ist Aïda die Schuldige am Verschwinden Mimis, und verzweifelt verlässt diese ihre Familie, um fern in Palermo in Frieden leben zu können. Fünfzehn Jahre nach der Katastrophe meldet sich unerwartet ihre Schwester und teilt ihr den Tod des Patriarchen mit. Aïda entschließt sich trotz ihrer Bedenken, zur Beerdigung des Vaters in die Heimat zurückzukehren. Öffnet sie die Büchse der Pandora? Oder kommt es zu einer Erklärung über den Verbleib ihrer kleinen Schwester?

Die bekannte französische Autorin Véronique Ovaldé legt wieder einen temperamentvollen und spannenden Roman vor. Die Geschichte einer Familie, die von einer mysteriösen Tragödie heimgesucht wird und, vom ungeklärten Verschwinden der jüngsten Tochter traumatisiert, den Sündenbock sucht. Ovaldé analysiert scharfsinnig die innerfamiliären Beziehungen, wenn plötzlich sämtliches Vertrauen verspielt ist, und hat gleichzeitig einen klaren Blick auf die Wut und den Groll, die eine Tochter und später junge Frau empfindet, deren Bezugspunkte im Leben man gestohlen hat.

»Ein zorniges Mädchen, das sich an die Intelligenz und die Sensibilität der Leser wendet.« (LEMONDEDESLIVRES)

Prix Relay des voyageurs-lecteurs 2023

Véronique Ovaldé

Wütendes Mädchen auf einer Steinbank

Roman

Aus dem Französischen von Sina de Malafosse

Inhalt

Vorwort

1 – Sie gab gerade die Nudeln …

2 – Am frühen Morgen …

3 – Gilda fährt auf ihren Platz …

4 – Nach dem Anruf ihrer Schwester …

5 – Ich könnte etwas schreiben wie …

6 – Was zieht man an …

7 – Seit 15 Jahren hält sich …

Märchen und Legenden der Familie Salvatore (1)

8 – Ich glaube, es wäre gut …

9 – Violetta ist zum Landungssteg …

10 – Aïda gibt keinen Kommentar …

11 – Mimi begann mit neun Monaten …

12 – Eine Summe von Zufällen …

13 – Ausnahmsweise hat man die Kinder …

Märchen und Legenden der Familie Salvatore (2)

14 – Und am nächsten Morgen …

Märchen und Legenden der Familie Salvatore (3)

15 – Gilda ist unruhig …

16 – Man kann nicht umhin …

17 – Die Zeit des Karnevals …

18 – Der Karneval erzählt von Mut und Angst …

19 – Das Meer ist wie Sirup …

Märchen und Legenden der Familie Salvatore (4)

20 – Signora Yen hat Aïda …

21 – Mit vierzehn Jahren war Leonardo …

22 – Im Februar war Iazza …

23 – Nach dem Mittagessen mit Leonardo …

24 – Vor langer Zeit hat …

25 – Aïda lässt ihr Fahrrad …

26 – Der Vater trug Aïda so oft …

26 – Knochen, die aussehen wie Muscheln …

28 – Hast du Neuigkeiten …

29 – Der König hörte nicht mehr auf …

30 – Aïda sitzt bei Violetta am Pool …

31 – Leonardo hatte in den fünfzehn Jahren …

32 – Der erste Frühling nach Mimis Verschwinden …

33 – Der Notar von Iazza …

34 – Die Petrucci-Cousine in Palermo …

35 – Pippos Mutter ist aus dem Krankenhaus …

36 – An diesem Abend trägt Violetta …

Epilog

Vorwort

Als sie am Fenster vorbeigehen wollte, hörte sie die Kleine nach ihr rufen. Dabei glaubte sie, schleichen zu können wie eine Katze. Sie erschrak, ärgerte sich, dann (Bitte bitte bitte, nimm mich mit, flüsterte die Kleine) gab sie nach. Sie legte mit Nachdruck einen Finger auf ihre Lippen, auch wenn das nicht nötig war. Sie durften die Anderen nicht aufwecken, das wusste die Kleine genauso wie sie. Die Anderen würden die Eltern aufschrecken. Das waren gackernde, ängstliche Hühner. Und wenn sie die Kleine nicht mitnahm, und das Risiko wollte sie nicht eingehen, würde diese losbrüllen – oder, wahrscheinlicher, sie würde die ganze Nacht am Fenster auf sie warten und dabei immer lauter singen, bis sie das ganze Haus alarmiert hätte. Na, vielen Dank.

Sie hätte es sein lassen können. Sie hätte es sein lassen sollen.

Das sagte sie sich in den darauffolgenden Jahren bestimmt eine Million Mal.

Sie hatte im Übrigen kurz gezögert, vielleicht sollten sie besser dableiben, sich wieder ins Zimmer legen, ihren beiden anderen Schwester lauschen, die im Schlaf um sich schlugen, unter ihren Laken furzten und wimmerten wegen ihrer anzüglichen frühpubertären Träume. Vielleicht wäre es besser zu verzichten, wütend zu werden und sich an der eigenen Wut zu erfreuen, denn im Verzicht liegt selbstverständlich etwas Angenehmes, das tragische Wohlgefühl von Tatenlosigkeit und Trotz, das Wohlgefühl der Würde, man lässt uns nie irgendetwas machen, wir dürfen nur den Mund halten, man sperrt uns ein, während die Anderen da drüben sich amüsieren und schlemmen, was habe ich in meinen früheren Leben nur getan, dass ich das verdiene, oh, wie unglücklich ich bin.

Vielleicht war das Spiel den Einsatz nicht wert. Aber das Spiel ist den Einsatz selten wert, nicht wahr. Das Spiel reizt, weil es das Spiel ist.

Also wies sie die Kleine stumm an, ihr zu folgen. Die Miene ihrer Schwester hellte sich auf. Ihre Augen wurden weit. Sie bestand nur noch aus Dankbarkeit und Aufregung. Das war hübsch anzusehen.

Sie half ihr auf das Fensterbrett, indem sie sie an den zarten Handgelenken zog, sicher ein wenig zu fest, um ihr begreiflich zu machen, dass sie nur sehr ungern einwilligte, begleitet zu werden, und sie heute Abend die Ansagen machte, daran gäbe es nichts zu rütteln. Sie sprang als Erste in den Hof und drehte sich um, um die Kleine aufzufangen. Diese saß auf dem Fensterbrett und hielt ihre Schuhe in der Hand. Das hätte gerade noch gefehlt, dass sie sich einen Knöchel brach. Sie runzelte die Stirn, um die Kleine anzuspornen. Diese sprang. Sie fing sie auf. Sie schwankte. Aber sie fing sie auf. Ohne Schaden. Und sie blieben einen Moment lang regungslos stehen, atmeten den Geruch der Macchia ein, der Eukalyptusbäume und des Rosmarins ihrer Mutter, den Duft des Pinienwaldes, und dahinter, wenn es denn möglich ist, herangetragen vom Scirocco, den des Straßenstaubs, des Meeres und des noch feuchten Sandes, den des Karnevals von Vavamostro, von Karamell und Churros, von Marzipan und Schokolade, von Schweiß und Benzin. Sie schauten sich an, sie liebten sich wirklich innig, diese beiden, die Große streichelte das Haar der Kleinen, deren Strahlen ihre grässliche Zahnlücke entblößte. Heute Abend die Kleine an den Hacken zu haben, war alles andere als ideal, aber gut. Bereit?, fragte die Große. Die Kleine nickte. Also rannten sie los, Hand in Hand.

1

Sie gab gerade die Nudeln ins Wasser, als ihre Wirtin im Erdgeschoss rief, sie werde am Telefon verlangt. Wir stimmen mit Aïda überein, dass es keinen schlechteren Moment für eine Störung gibt. Also schaute sie auf der Nudelpackung nach und sagte laut: »Ich gebe diesem Anruf sieben Minuten.« Sie drehte die Flamme unter dem Topf, in dem die Tomatensoße kochte, herunter und antwortete: »Ich komme.« Aber man muss annehmen, dass ihre Stimme nicht weit trug, denn die Wirtin brüllte weiter durchs Treppenhaus.

In der Nacht zuvor hatte Aïda geträumt, dass sie einen Telefonanruf erhält, und als sie ihr Ohr dem Hörer nähert, Rauch aus ihm herausströmt. Ihre Träume sagen ihr oft die Zukunft voraus. Die Zeit des Anrufs aber war ihr nicht erschienen, sonst hätte sie die Nudeln nicht ins Wasser gegeben.

Es ist vielleicht interessant anzumerken, dass Aïda vor ein paar Jahren einen Telefonschluss bei sich verlegen ließ, ein Handy besitzt sie nicht, das ist nicht ihre Art, aber ein Festnetztelefon ist nicht so unangenehm, wie die Wirtin im Treppenhaus brüllen und wie ein Büffel schnaufen zu hören, da das ganze Trara sie erschöpft und bei überaus wichtigen Betätigungen stört. Die Tatsache, dass jemand sie auf der Gemeinschaftsnummer anruft, kann Verschiedenes bedeuten, ich lasse Sie darüber nachdenken, was mich hier eher überrascht, ist, dass sie an die wahrscheinlich verkochenden Nudeln denkt, bevor sie sich fragt, warum man sie nicht direkt auf ihrem Apparat anruft. Das gibt uns einen kleinen Eindruck von Aïdas Prioritäten – oder ihrer Denkweise (aber ich bin ungerecht: Anzunehmen, dass ihre jugendlichen Ausschweifungen ihre Denkfähigkeit so sehr beeinträchtigt haben, dass sie eher an die Kochzeit ihrer Nudeln denkt, als an: Wer ruft mich unter dieser Nummer an, verdammt?, ist ein wenig übertrieben).

Sie schlüpft in ihre Espadrilles und geht zur Tür, die sie weit offenstehen gelassen hat, um für Durchzug zu sorgen. Es ist wirklich warm für April. Sie rennt nicht auf der Treppe. Aïda hat keine Lust zu rennen. Lieber kürzt sie das Telefongespräch ab. Die Wirtin wartet unten auf ihrer Türschwelle und lächelt sie an. Ein professionelles Lächeln, »Ich wollte deine Nummer nicht herausgeben, man weiß nie«. Du willst vor allem das Gespräch belauschen, denkt Aïda und dankt ihr für ihre Umsichtigkeit. Das Telefon befindet sich im Eingangsflur des Hauses, direkt neben der Tür der Wirtin, ein Münzapparat, der trotz seiner Altersschwäche noch Töne von sich gibt und Anrufe empfangen kann. Die Wirtin bleibt auf ihrer Schwelle stehen und zündet sich eine Zigarette an. Sie wiegt bestimmt hundertvierzig Kilo. Und hat so beeindruckende Brüste, dass sie als Tablett dienen könnten. Man könnte ohne Schwierigkeiten einen Dessertteller und eine Kaffeetasse darauf abstellen – und vielleicht noch eine Zuckerdose. Sie kommt bestimmt nur schwer durch den Türrahmen, geradeaus wie seitlich. Aïda sollte das vielleicht mal überprüfen. Sie interessiert sich dafür, wie sich Menschen mit ihrer Umwelt, ihrem Körper und ihren Zeitgenossen arrangieren.

Aïda nimmt den Bakelithörer, dreht ihren Rücken der Wirtin zu, die offenbar lieber an den Rahmen gelehnt stehenbleibt, als den Rauch in ihre eigene Wohnung zu blasen.

»Hallo?«, sagt sie.

»Huhu«, antwortet ihre Schwester.

Es ist grotesk, dieses Huhu. Man sagt nicht Huhu zu jemandem, den man seit fünfzehn Jahren nicht gesehen hat (und nicht sehen wollte).

2

Am frühen Morgen, es war kurz vor diesem Anruf, sitzt Violetta am Küchentisch. Sie starrt auf ihre Hände, die eine »Best Mum«-Tasse umklammern, die ihr Mann aus London mitgebracht hat, damit ihre Kinder sie ihr schenken. Sie wärmt sich auf, obwohl es unnötig erscheint. Ihr ist kalt. Wenn Leonardo nicht im Raum wäre, würde sie die Glastür schließen. Aber ihrem Mann ist immer warm, vor allem morgens. Und er hört gern die Vögel. Violetta hört die Vögel heute nicht, ihr ist kalt und sie ist besorgt.

»Pepita ist zurück«, sagt ihr Mann.

Den Vögeln, die er mag, die er besonders bemerkenswert findet, gibt er Namen. Pepita ist eine türkische Ringeltaube, die statt einem zwei dünne schwarze Federhalsbänder besitzt. Sie ist natürlich Leonardos Liebling.

»Sie sitzt am Fuß des Maulbeerbaums.«

Als Violetta nicht antwortet, wendet er sich vom Fenster ab und wirft ihr einen Blick zu. Sie lächelt ihn an. Ihr Lächeln ist merkwürdig. Es stammt eindeutig von jemandem, der nicht zuhört. Sie denkt, dass Leonardo es nicht bemerkt, aber es ist wahrscheinlicher, dass er es überflüssig oder ermüdend fände, es anzusprechen. Er schaut wieder zum Maulbeerbaum. Dann stellt er seine Tasse in die Spüle und sagt: »Gut, ich muss los.«

Violetta denkt, dass er eines Tages vielleicht seine schmutzige Tasse gleich in den Geschirrspüler stellen könnte, aber man muss es ins Verhältnis setzen, Vernunft walten lassen und jeden kleinen Fortschritt schätzen, darin liegt das Geheimnis. Ihr eigener Vater zum Beispiel hätte die Tasse auf dem Tisch stehengelassen. Und seine Frau wäre nicht sitzen geblieben, während er stand.

Bevor Leonardo ins Schlafzimmer zurückkehrte, um Krawatte und Jacke anzuziehen, legt er seine Hand auf Violettas Schulter. Sie schätzt seine Geste falsch ein. Sie denkt, dass er sie, angesichts der Lage, trösten will. Also glaubt sie, dass sie darüber sprechen kann, was sie plagt, und ihm die Schlussfolgerung anvertrauen, zu der sie in der Nacht gekommen ist:

»Ich glaube, wir müssen ihr Bescheid sagen.«

Er zieht seine Hand zurück.

Niemand erwähnt Aïda in diesem Haus. Was für Leonardo, ich werde darauf zurückkommen, ebenfalls von Vorteil ist.

»Sprich mit Gilda darüber«, sagt er ausweichend.

Es ist ihm lieber, wenn die Angelegenheiten der Familie Salvatore im Großen Haus bleiben und nicht die Atmosphäre in seinem verderben. Er hat so schon genug am Hals. Und dann fühlt er sich nicht besonders wohl, wenn es um Aïda geht. Er kann dabei nicht klar denken. Er befürchtet sogar, dass sie wiederzusehen ein Gefühl wecken könnte, das er lieber ignoriert – aber vielleicht liegt das an seiner momentanen Erschöpfung, er vermischt alles, seine Sorgen, seine Arbeit, den Druck, den die Severini auf die Entscheidungen seiner Behörde ausüben, die Familie Salvatore, den Tod des Patriarchen, all die Leute, die auf ihn zählen und dann, das dicke Sahnehäubchen auf dem Cannolo, Aïdas mögliche Rückkehr.

»Du siehst Gilda vielleicht, bevor ich mit ihr sprechen kann. Du wirst ihr nichts sagen, nicht wahr?«, hakt Violetta nach.

Eine unnötige Vorsichtsmaßnahme. Leonardo hat überhaupt keine Lust, mit seiner Schwägerin über irgendwas zu sprechen und erst recht nicht über ihre Familienfarce. Unter der Woche beschränkt er sich jeden Tag darauf, sie zu grüßen und ein paar Worte über das Wetter zu wechseln (»Liegt es an mir oder ist es wärmer als gestern?«) oder ihre jeweilige Nachkommenschaft (»Mein Giacomo hatte gestern Abend wieder Fieber.« Hier spricht Gilda. Sie ist besessen von der Gesundheit ihres Sohnes und allem, was den Elfjährigen betrifft, nachdem es der größte Triumpf und die größte Sorge ihres Lebens war, einen Jungen geboren zu haben.)

Leonardo und Gilda arbeiten beide im Rathaus von Iazza. Gilda ist beim Standesamt, Leonardo ist für Städtebauentwicklung, Grundstücksvergabe und Küstenschutz verantwortlich (sie werden richtigerweise bemerken, dass es an sich recht widersprüchlich ist, diese verschiedenen Funktionen zu verknüpfen und in gewissem Grade höchst amüsant – als würde man die Innenstädte mit Lithium-Rollern entmüllen wollen).

»Keine Sorge«, antwortet Leonardo. »Ich werde Gilda nichts sagen. Was das betrifft, lasse ich dich mal machen.«

Er spricht gern mit seiner Frau, als wären sie ein Team. Er verlässt die Küche und schaut vor dem Gehen noch einmal kurz herein, »Gib den Mädchen einen Kuss«. Es sind Osterferien. Die Mädchen müssen nicht im Morgengrauen aufstehen, um zur Schule zu gehen. Violetta nickt. Sie schließt die Glastür. In der Hand hält sie einen Schwamm. Sie scheint mit den Gedanken nicht bei dem zu sein, was sie tut (was tut sie übrigens? Es sieht so aus, als mime sie eine Hausfrau am frühen Morgen). Leonardo fragt sich wieder einmal, warum sie darauf beharrt, Hauskleider zu tragen wie die ein wenig durchgeknallten alten Schachteln 1976 in Kalifornien (lang, wallend, mit explodierenden Pfauenfedern gemustert, man kommt sich vor wie bei Columbo). Ganz hübsch, aber vollkommen aus der Zeit gefallen. Und dadurch wirken sie wie ein Symptom.

Doch er will sich damit nicht länger befassen. Er ist besorgt, auch wenn er es nicht zeigt. Er schaut in den Briefkasten. Kein neuer Brief der Severini. Sie sind nie unterschrieben. Aber er weiß, dass sie von den Severini sind.

Violetta kommt an die Tür, um ihm kurz zuzuwinken, als er in sein Auto steigt und losfährt. Er fährt einen alten grauen Lancia Thema – ein Modell vor dem, was er als tödliche Verspießerung der Marke hält, und ihrem Niedergang. Darin sieht er kein Symptom. Man sieht den Splitter im Auge des anderen immer besser, usw. Er schaltet das Autoradio ein, wie immer läuft Roberto Alagna, und Leonardo singt lauthals Caruso, während er zur Stadtverwaltung fährt und die Nörgeleien der Salvatore-Schwestern und die mögliche Rückkehr Aïdas hinter sich lässt.

3

Gilda fährt auf ihren Platz hinter dem Standesamt. Pippo, der Straßenarbeiter, schaut zu, wie sie rückwärts einparkt. Er steht unter einem Zitronenbaum, ein melancholischer Koloss. Wie immer trägt er eine Krawatte und ein Jackett. Es gefällt ihr nicht recht, so, wie er sie beobachtet. Sie hat ihn noch nie gemocht. Sie winkt ihm kurz zu. Er reagiert nicht. Pippo kommt weder von links noch von rechts, er ist einfach da. Er steht reglos auf seinen Besen gestützt und schaut zu, wie sie ihre Tasche vom Beifahrersitz nimmt, die Tür zuschlägt, bemerkt, dass sie ihren Badge in der Jacke vom Vortag vergessen hat, den Kofferraum öffnet, um die Jacke auf der Heckablage und den Badge in der Jacke zu finden. Er bleibt da stehen und beobachtet sie, Kopfhörer über den Ohren – niemand weiß, ob er Musik hört oder sich so nur vom Lärm der Menschen abschirmt. Sein Gesicht ist ein wenig verstörend. Seine Augen stehen zu eng zusammen, verleihen ihm das Aussehen mancher Fische, die die Augen auf einer Seite haben. Gilda ignoriert ihn schließlich, wie an jedem Morgen, an dem sie ihn trifft. Sie parkt seit fünf Jahren auf diesem Platz, weil er selbst mitten am Tag im Schatten der Zitronenbäume liegt. Sie hat behauptet, sich mit einem Platz hinter dem Gebäude zufriedenzugeben – was sie zwingt, darum herumzugehen, während sich andere die begehrten Plätze auf dem Vorplatz reserviert haben (die in der prallen Sonne). Es kommt ihr so vor, als ahne Pippo das alles. Mit Pippo ist es wie mit Hunden und Kindern. Wir sind beleidigt, wenn sie uns nicht mögen, und zufrieden, wenn sie sich bei unserem Anblick freuen. Wir neigen dazu zu glauben, dass sie alles über die Menschen wissen. Gilda gehört zu den Menschen, die bescheiden tun (Sie werden sie noch kennenlernen), die sagen, dass sie das letzte Stück vom Kuchen erst dann nehmen werden, nachdem sich alle bedient haben, weil sie genau weiß, dass niemand sich trauen wird, das größte Stück zu nehmen, und nur noch dieses Stück auf dem Teller übrigbleiben wird (riesig, überbordend von Sirup und Früchten). Ihr Mann, Giacomos Vater, hat ihr diesen Wesenszug oft vorgeworfen. »Hör auf, das Opfer zu spielen«, sagte er oft. Inzwischen hat er jedoch wenig Gelegenheit, daran zu verzweifeln. Er ist vor einiger Zeit aufs Festland gegangen. Vorübergehend (hofft Gilda immer noch). Gegen die hässliche Neigung, in die Opferrolle zu verfallen, kommt sie nicht an. Es ist einfach stärker als sie. Sie ähnelt diesen Geizkragen, die sich nie dazu überwinden können, beim Abschied eines Kollegen einen Schein in den Topf zu werfen, auch wenn sie dadurch ihren Ruf jedes Mal ein wenig mehr schädigen.

Geizig ist sie im Übrigen auch.

Aber sie hat nicht nur Fehler, weit gefehlt, und es gibt mildernde Umstände, ich komme noch darauf zurück.

An diesem Aprilmorgen hat sie Giacomo bei der Nachbarin abgesetzt, die angeboten hat, ihn mit ihrem eigenen neunjährigen Sohn zu beaufsichtigen. Die beiden Jungen verstehen sich gut. Gilda ist nicht überzeugt, dass das Zusammensein mit einem zwei Jahre jüngeren Kind Giacomo hinreichend stimuliert, aber gut, es ist praktisch.

Als sie das Standesamt betritt, hat sich bereits eine Schlange an den Schaltern gebildet. Sie grüßt winkend in die Runde und schließt ihre Bürotür hinter sich, zieht ihre Schuhe aus, macht sich einen Kaffee (sie benutzt keine Maschine mit Kapseln, sonst wäre sie gezwungen, ihren Kollegen auszuhelfen und ihre Reserve würde schmelzen wie Schnee in Palermo), nimmt mit einem Seufzer Platz, schaltet ihren Computer ein und hält nach einem unsichtbaren Publikum am Himmel Ausschau, als das Telefon klingelt.

Es ist Violetta, natürlich, Violetta, die wissen will, was sie tun sollen, jetzt wo der Alte tot sei. Sie sagen nie Papa. Sie sagen Der Vater oder Der Alte, und zu ihrer Mutter sagen sie Dein Mann. Manchmal, wenn sie verärgert sind, sagen sie Ihre Lordschaft. Seit zwanzig Jahren haben sie ihn nicht mehr direkt angesprochen. Was nicht selten zu Verrenkungen führte. Als wollte man sich nicht zwischen Siezen und Duzen entscheiden und müsste dem ständig ausweichen.

»Was machen wir?«, beginnt Violetta.

»In Bezug worauf?«

Violetta lässt eine Pause entstehen. Das ist ihre Art, Ruhe zu bewahren.

»In Bezug auf Aïda.«

Gilda nimmt einen Schluck Kaffee und verzieht das Gesicht. Sie haben den Namen ihrer Schwester seit fünfzehn Jahren nicht mehr voreinander ausgesprochen. Sie haben eindeutig eine Begabung für Ausweichmanöver, nicht wahr? Im Übrigen frage ich mich, ob sie in der ganzen Zeit an Aïda überhaupt gedacht haben. Vielleicht ist es ihnen gelungen, sie in einen ordentlich verschlossenen Koffer ganz hinten auf den Dachboden ihres schlechten Gewissens zu packen.

»Rufen wir sie an wegen der Beerdigung vom Vater?«, fährt Violetta fort.

Offenbar ist Violettas Koffer doch weniger gut verschlossen als Gildas.

»Ich verstehe nicht, wie man auf Beerdigungen von Leuten gehen kann, die man seit tausend Jahren nicht gesehen hat«, sagt Gilda nachdenklich. »Das ist doch komisch, oder?«

Sie spürt, dass das, was sie gesagt hat, nicht besonders wohlwollend wirkt. Sie ändert die Taktik.

»Das könnte Mamma sehr aufwühlen«, sagt sie.

»Sie ist sehr aufgewühlt.«

»Eben.«

Beide beginnen auf ihre Weise über Aïdas mögliche Rückkehr nach fünfzehn Jahren Abwesenheit nachzugrübeln. Fünfzehn Jahre, in denen keine der beiden Schwestern, die auf der Insel geblieben sind, versucht hat, mit ihr in Kontakt zu treten. Was plötzlich sogar ihnen selbst ein wenig radikal vorkommt. Es ist möglich, dass eine von ihnen, oder sogar beide, sich wundern, wie scheinbar leicht es ihnen gefallen ist, sie ins Abseits zu schieben.

»Du denkst also, dass wir sie nicht anrufen sollten?«, fährt Violetta fort.

»Sie hat sich fünfzehn Jahre lang nicht wirklich Mühe gemacht, sich nach uns zu erkundigen, oder?«

»Gilda!«

»Was?«

»Wenn man die Umstände ihres Fortgehens betrachtet, hätte es auch merkwürdig ausgesehen, wenn sie uns an jedem Geburtstag eine Karte geschickt hätte.«

»Das habe ich nicht gesagt.«

»Das hast du nicht gesagt.«

»Was ich sagen will, Violetta.«

»Was du sagen willst?«

»Alles hat sich mit der Zeit beruhigt. Und niemand spricht noch über Aïda oder Mimi.«

Mein Gott, dieses Gespräch ist der Beginn eines Flächenbrands. Sie haben Mimi so lange nicht mehr erwähnt.

»Außer Mamma, die, wenn ich dich daran erinnern darf, Mimi an jeder Straßenecke sieht«, sagt Violetta.

»Ja, aber Mamma trifft auch die Gandolfi auf dem Markt, die vor fünf Jahren das Zeitliche gesegnet hat.«

»Das stimmt.«

»Hey, wusstest du, dass ab fünfundsechzig Jahren eine von sechs Personen auf Iazza von Alzheimer betroffen ist?«

»Mamma hat kein Alzheimer.«

»Nein, nein, natürlich nicht.«

»Gut, also rufen wir Aïda an oder nicht?«

»Ich sehe keinen Grund«, sagt Gilda beharrlich.

»Es erscheint mir einfach normal, ihr anzubieten zu kommen. Oder gerecht. Oder weniger ungerecht.«

»Du warst schon immer so.«

»Wie?«

»Ich weiß nicht. Zu korrekt vielleicht.«

»Es gibt Dinge, bei denen ich alles anderes als korrekt bin«, entgegnet Violetta nachdenklich.

Dann nennt sie ein unschlagbares Argument:

»Wir brauchen ohnehin zumindest ihre Vollmacht für das Trara beim Notar. Also wird sie am Ende vom Tod des Alten erfahren.«

Gilda wird nachgeben, aber sie wagt einen letzten Versuch:

»Das bedeutet, die Büchse der Pandora zu öffnen. Übrigens«, setzt sie eilig nach, »wusstest du, dass Pandora …«

»Stopp.«

»Was?«

»Das ist mir schnurzegal, Gilda.«

»Na gut. Dann mach, was du willst.«

Das Gespräch geht noch ein paar Minuten weiter, aber es ist beschlossen, Violetta wird Aïda anrufen. Sie ist die Älteste. Solche lästigen Pflichten obliegen den Ältesten. Außerdem ist Gilda im Büro. Sie hat sehr viel zu tun, usw. Violetta ist ein wenig ängstlich, Gilda leicht aufgeregt. Doch in Wahrheit schätzt letztere es, wenn alte Rechnungen beglichen werden und Streit droht – es fehlt ihr nicht an Widersprüchlichkeit –, Gilda liebt dramatische Szenen, sie kann nicht anders, als das höchst unterhaltsam zu finden, auch wenn Aïdas Rückkehr unter den Umständen, die uns beschäftigen, ein mühsam erreichtes Gleichgewicht zerstören könnte.

Violetta fügt hinzu, dass sie Aïda gegen Mittag anrufen wird. Sie wird darüber nachdenken, was sie ihr sagen wird. Ohnehin weiß sie nicht, ob die Nummer, die sie hat, immer noch die richtige ist. Sie hofft insgeheim, dass sie es nicht ist.

4

Nach dem Anruf ihrer Schwester hat sich Aïda zum Mittagessen auf die Terrasse gesetzt. Es ist eine Gemeinschaftsterrasse, aber Aïda ist unter der Woche die Einzige, die sie mittags benutzt. Zum einen arbeitet sie tagsüber nicht, und zum anderen mag sie die Hitze. Die Mieter der Via Brunaccini 22 beschweren sich, weil sie keine Klimaanlage haben. Sie ziehen sich hinter geschlossene Fensterläden zurück, hängen nasse Handtücher in die Fenster, stellen an strategischen Punkten Ventilatoren auf (die Einfallsreicheren unter ihnen platzieren gefrorene Wasserflaschen vor den Ventilatoren, das ist ideal, die Luft, die auf ihren Nacken trifft, ist eisgekühlt, die Angina garantiert, oder die Verspannung, aber egal, solange es kühl ist). Während Aïda die Mattheit genießt, in die sie die Wärme versetzt, sie fühlt sich betäubt wie ein zu lange überschlagenes Bein.

Sie hat ihr Besteck bereitgelegt, die Nudeln auf einen hübschen Teller gegeben und den Parmesan in eine Schüssel (niemals die ganze Packung direkt auf den Tisch stellen, das ist kein Prinzip, nein nein nein, sondern eine Notwendigkeit, damit das Leben nicht den Bach runtergeht), sich vor ihren Teller gesetzt und die Füße auf einen Hocker gelegt. Der Ausblick, der sich ihr bietet, ist eine horizontale Anhäufung aus verschachtelten Dächern und Terrassen, zerfleddertem Mobiliar, Plastikstühlen, ausgebleichten Planen, Werbesonnenschirmen, Topfpflanzen, Fahrrädern, Parabolantennen, Spielzeugen, trocknender Wäsche, starr von Staub und Luftverschmutzung, Sichtschutzmatten und streunenden Katzen. Sie isst langsam. Weil sie diesen Augenblick schätzt und weil sie aufgehört hat, ihr Essen zu verschlingen, als wollte man es ihr wegnehmen oder als hätte sie etwas äußerst Dringendes zu erledigen. Der Weg zu diesem inneren Frieden war lang und mühsam. Sie ist sich nicht sicher, ob sie das alles mit ihrer Rückkehr nach Iazza über Bord werfen will. Außer. Außer sie könnte endlich verstehen, was vor mehr als zwanzig Jahren geschehen ist, nun, da sie einen klaren Kopf hat und die vorwurfsvolle Gegenwart des Vaters nicht mehr alles belasten würde. Das ist durchaus reizvoll. Aber höchst unsicher. Aber reizvoll. Und es bedeutet, die Büchse der Pandora zu öffnen, nicht? (Da ist sie wieder, diese Pandora, die wie ein grinsendes Teufelchen aus der Schachtel springt. Dieses Bild kommt ihr in den Sinn. Weil sie nicht mehr genau weiß, wer Pandora ist.) Die Möglichkeit eines Entschlusses beginnt in ihrem Hirn zu zirkulieren. Sie weiß, dass der Gedanke nicht angebracht ist. Manchmal kann man gegen unangebrachte Gedanken nichts ausrichten. Sie schleichen sich ein und setzen sich fest. Es heißt: Denk nicht an einen roten Büffel, und schon stellt man sich einen roten Büffel vor. Unangebrachte Gedanken sind wie rote Büffel. Wenn sie da sind, kann man sie nicht mehr ausquartieren. Bei jedem Versuch graben sie sich noch fester ein.

Aïda grübelt.

Warum nicht nach Iazza zurückkehren?

Es gibt keinen Grund, großer Gott, nein, sich zum Fernbleiben zu zwingen. Nichts, was ihr geschehen ist, ist (allein) ihr zuzuschreiben.

Sie weiß, dass das Leben, das sie führt, auf viele erbärmlich wirken mag, sie steht nachts an der Rezeption eines Hotels auf der Via Mariano Stabile, was ihr relative Ruhe verschafft und ihr erlaubt, den Großteil ihrer Zeit auf die Lektüre populärwissenschaftlicher Werke zu verwenden (im Moment liest sie Gekrümmter Raum und verbogene Zeit von Kip S. Thorne), eine Manie, durch die sie anfangs wirkte wie ein Mädchen, das sich ein bisschen zu sehr aufplustert, aber da sie nie jemandem Vorträge hielt, ließen es alle schulterzuckend als Marotte durchgehen, wie wenn jemand Strategiehandbücher zu Rate zieht, um jedes Mal beim Poker zu gewinnen, aber nie spielt. Ihr Vorgesetzter Gino empfängt sie abends regelmäßig mit der Frage, wie es dem Universum gehe, oder ob die Apokalypse immer noch für übermorgen anstehe. Ein paar Jahre lang hatte sie in einem Laden für Puppenhäuser gearbeitet. Sie fand es wunderbar, all die kleinen Töpfe und winzigen Schaukelstühle an alte gebeugte Damen zu verkaufen. Aber die alten Damen starben und niemand interessierte sich mehr für diese perfekte Miniaturwelt. Die Besitzerin war in Rente gegangen und wollte ihr das Geschäft übergeben. Was Aïda keine besonders gute Idee zu sein schien. Sie sah sich auch eine alte Dame werden, der es nicht mehr gelänge, sich in eine Welt in Normalgröße einzufügen – und es auch nicht wünschte. Danach war sie Wächterin auf der Mülldeponie von Capodicasa geworden. Sie wunderte sich immer, was die Leute so wegwerfen. Das war recht erholsam. Und sehr ruhig. Aber eines Tages hatten die Carabinieri die Leichen zweier Babys in einer Gefriertruhe gefunden. Aïda hatte sofort gekündigt.

Sie lebt in einer Pension im Vucciria-Viertel, das Gässchen unter ihrem Zimmer ist voller Müll, immer wieder kommt es dort zu blutigen Abrechnungen, die Elektrik spinnt, vom fließenden Wasser ganz zu schweigen, es ist laut und stinkt manchmal abscheulich. Aïda ist öfter in melancholischer Stimmung, aber weiß, wie sie sich aus diesem Zustand befreit, sie ist organisiert und methodisch, sie hat keinen Freund, sie hatte so einige und will nun keinen mehr, das wird sich wieder ändern, doch im Moment sieht sie darin keine Notwendigkeit, in ihrem Umfeld gibt es wenige Frauen wie sie, Frauen, deren Hauptbeschäftigung nicht die Männer sind. Aïda hingegen sagt zu den Männern am Ende: Du musst nicht nach Hause gehen, aber hier kannst du nicht bleiben. Als sie jung war, schickten die Barkeeper mit dieser Formulierung die letzten Gäste weg, wenn geschlossen wurde. (Sie denkt oft »als ich jung war«, obwohl sie nicht besonders alt ist, kaum älter als dreißig (immer ein bisschen merkwürdig, die Leute, die »als ich jung war« sagen, obwohl sie es offensichtlich noch sind – merkwürdig und recht ärgerlich, das finde ich auch.)).

Ihre Mutter würde zu ihr sagen »Du hast niemanden«, und ihre Mutter würde ihr raten, sich Strähnchen färben zu lassen, nicht mehr diese abgetretenen Sandalen zu tragen, sich unter den Achseln zu rasieren, ihre gräulichen Oberteile gegen Blümchenblusen zu tauschen und endlich EINMALIMLEBEN freundlich zu sein.

Als hätte es ihrer Mutter genützt, freundlich zu sein.

Gut.

Das war von vorneherein klar. Der Klang der schwesterlichen Stimme würde für einen heftigen Erinnerungsschub sorgen. Und sie würde in Grübeleien versinken. Und Grübeln ist hässlich. Dabei hatte sie solide Dämme gebaut. Nicht, um zu vergessen. Man vergisst nie ganz, nicht wahr, das sagen einem alle ständig. Es ging immer darum, sich nicht überschwemmen zu lassen. Ihr Gleichgewicht hängt an der Instandhaltung dieser Dämme – ihr kleiner Kopf ist ein bisschen wie Holland, das versucht, die Nordsee davon abzuhalten, es zu überfluten.

Man muss wissen, dass ihre Mutter ihr jedes Jahr eine Karte schreibt und es sicher so anstellt, dass niemand, nicht der Alte, nicht die Schwestern, niemand in Iazza, außer vielleicht der Postbote, davon weiß, eine Karte mit ein paar Neuigkeiten – Wetter, Magengeschwüre, kurzer Überblick über die Todesfälle –, eine Karte mit einer hübschen, sorgfältig ausgesuchten Briefmarke, die meistens ein Unterwassertier zeigt, eine Seekuh oder einen Buckelwal, eine Karte, die keine Antwort verlangt. Die Aïda ohnehin nicht senden würde. Man könnte glauben, sie sei immer noch wütend. Sie wartet vielleicht einfach darauf, dass auf einer der mütterlichen Karten steht: Komm zurück, mein kleiner Schatz, während am Ende jeder Karte anstelle dieser Aufforderung ein Und bring sie uns zurück prangt, als ob so etwas möglich wäre, als ob so etwas in ihrer Macht stünde, und dieses »Bring sie uns zurück« verfehlt es nicht, dass sie jedes Mal wieder ein paar Minuten im Wahnsinn dieser Insel versinkt (bevor sie in Höchstgeschwindigkeit die erwähnten Deiche wieder aufbaut), ein Wahnsinn, der mit der primitiven Verdrängung ihrer Mutter verquickt ist, eine hartnäckige, faszinierende Verdrängung. Unnachgiebig.

Aïda räumt ihr Geschirr weg. Sie hört die Zwillingssöhne ihrer Nachbarin brüllen. Sie ist barfuß. Der Betonboden der Terrasse ist rau und heiß. Sie spürt, wie der Schweiß ein Rinnsal von ihrem Haar bis zu ihrem unteren Rücken bildet. Sie trägt es zum Knoten gebunden. Aïdas Haare sind so lang, schwarz, dicht und lebendig, dass man sie für ein schweres Wesen halten könnte, das an ihren Schädel gebunden wurde. Ihre kleine, hagere Gestalt voller Spitzen und Kanten steht im Gegensatz zu dieser Opulenz. Ihre buschigen Augenbrauen – oder beinahe: ihre Augenbraue – liegen über einem Paar dunkler Augen, die, wie ihre Mutter meinte, ihr »Gesicht verschlingen«. Ein ehemaliger Liebhaber, ein in vielfacher Hinsicht Süchtiger, sagte immer wieder, dass ihre Augenbrauen aussähen, als hätte man sie an ihr Gesicht genäht. Sie hat eine kurze Nase und schiefe Zähne. Als Jugendliche hatte sie deswegen Komplexe. Sie hat nach wie vor die Angewohnheit, mit geschlossenem Mund zu lachen, was stets ein wenig besorgniserregend oder scheinheilig wirkt. In so einem Fall lächelt man lieber selten. Die Leute, denen sie begegnet, stimmen nach einigem Nachdenken darin überein, dass sie schön ist. Ich weiß nicht, was ein solcher Konsens bedeutet, wenn er jemanden mit einem so besonderen Äußeren betrifft. Diese Sache mit der Schönheit ist ungerecht und mysteriös.

Sie geht sich einen Kaffee machen. Der Kontrast zum Licht draußen ist so stark, dass Aïda ein paar Sekunden blind ist. In die schattige Küche zu gehen ist eine Erleichterung. Es fühlt sich an wie Wundheilung. Man würde gern für immer in dieser Steinküche bleiben. Sie hält ihre Unterarme unter den Wasserhahn, während sie darauf wartet, dass der Kaffee fertig ist. Dann geht sie wieder hinaus, setzt sich im Schatten des Vordachs neben die Kakteen auf einen kleinen Plastikhocker. Sie schaut auf ihren Horizont, konzentriert. Das Halten der Dämme ist eine Frage der Konzentration.

Plötzlich fällt ihr eine ihrer Kindheitsängste ein. Nicht ohne, diese Angst. Fast eine Intuition. Oder eine Warnung. Beim Baden in der Bucht von Cala Andrea fürchtete sie immer, dass ihre Mutter und die anderen Mütter nicht mehr am Strand wären, wenn sie aus dem Wasser käme. Dass da an ihrer Stelle andere Frauen wären. Niemand, den sie kennt. Sie hätte sich vom Ufer entfernt, um dort zu planschen, wo sie nicht mehr stehen könnte, und wäre an ein anderes Ufer zurückgekommen. Oder eher an dasselbe Ufer, aber in eine andere Zeit, mit anderen Menschen. Sie schwamm, so schnell es ihre Mini-Arme und Mini-Beine erlaubten, zum Strand, panisches Hundepaddeln. Mit einer letzten Welle wurde sie angespült, hob den Kopf, und ihre Mutter saß mit den anderen Müttern auf den Felsen, die Kleinen plärrten, die Großen versuchten, sich beim Stockkampf die Augen auszustechen und sich den Hals zu brechen, alles war wie immer.

Aïda dachte lange Zeit, dass es vielleicht das war, was ihrer kleinen Schwester Mimi geschehen war, als sie verschwand. Mimi war an den vereinbarten Treffpunkt zurückgekommen, aber in der Zwischenzeit hatte sich die Welt vollkommen gewandelt. Etwas war verrutscht und Mimi war seitdem an einem Ort gefangen, der weder den gleichen Ausblick bot, noch die gleichen Koordinaten hatte wie die bekannte Welt.

Zumindest gab es, da man Mimi nie gefunden hatte, keine andere Erklärung. Es hatte nie eine gegeben.

5

Ich könnte so etwas schreiben wie: Sie waren vier unzertrennliche Schwestern, denen das schönste aller Leben versprochen war. Da gab es die Königin Violetta, die pragmatische Gilda, der Liebling Aïda und der Kolibri Mimi.

Zuallererst muss man erwähnen, dass ihr Vater ein Opernfan war. Und seine Frau hatte, um ihn zu erfreuen (diese klägliche, zutiefst nutzlose Neigung), vorgeschlagen, ihren Töchtern Vornamen zu geben, die auf diese Marotte Bezug nehmen. Ihm wäre ein Rodolfo oder ein Alfredo oder schlimmstenfalls sogar ein Giovanni lieber gewesen, aber sie hatten nur Töchter bekommen. Was Mimi, die vierte, betrifft, denn es war wieder und unumkehrbar ein Mädchen, hatte er beschlossen, dass sie Cio-Cio-San heißen solle – der richtige Name von Madame Butterfly. Aber seine Frau, einmal ist keinmal, war dagegen gewesen. Man hatte sich auf Mimi geeinigt. Das ähnelte eher einem Spitznamen. Aber zumindest konnte man es aussprechen. Er hatte also drei Verdi-Heldinnen und eine von Puccini. Davon abgesehen bedeutete nur Töchter zu haben, keine Kinder zu haben. Das sagte er immer wieder, bittersüß.

Für den Augenblick stellen Sie sich bitte diese vier kleinen Mädchen auf einer sonnenüberfluteten Insel vor. Sie haben jeweils zwei Jahre Abstand zur vorangegangenen. Ein perfekter Rhythmus, wiederholte ihre Mutter gern. Alle zwei Jahre ein Baby. Die eine begann zu brabbeln, da folgte die nächste. Irgendetwas an dieser rein weiblichen Nachkommenschaft musste ja perfekt sein.

Sie wurden alle früher oder später auf dieser Insel sechs Jahre alt. Das war der schönste Moment in ihrem Leben – sicher, weil sie mit sechs Jahren zu selbstbezogen und zufrieden waren, um die Abgründe zu sehen. Erinnern Sie sich an dieses Alter, in dem Sie beim Anblick eines Bettes Lust bekamen, Trampolin zu springen, und nicht sich hinzulegen. Erinnern Sie sich an das Alter, in dem Sie den Weg zum Strand achtmal gingen, weil Sie den Erwachsenen voraus- und wieder zu ihnen zurückliefen wie ein ungeduldiger Welpe, und dann ging es wieder in die andere Richtung, und sie waren so langsam, so schwerfällig und so verschwatzt. Erinnern Sie sich an das Alter, in dem Sie nie gingen, sondern immer hüpften. In dem Sie sich so in den Bau einer Sandburg vertiefen konnten, dass Sie beim Gedanken an ihre Vergänglichkeit fast verzweifelt sind. Erinnern Sie sich an das Alter, in dem Sie immer Recht hatten, auch wenn Sie so unerfahren waren wie ein Krapfen. Erinnern Sie sich, wie die Erwachsenen, wenn Sie mit Ihnen sprachen oder Sie ansahen, immer zwischen Verärgerung und Anziehung hin- und hergerissen waren (bin ich nicht unwiderstehlich, bin ich nicht erstaunlich, überrasche ich dich nicht andauernd, freust du dich nicht zu sehen, wie ich mich bewege und renne und tobe und Halbsätze dahinsage, lustig und zusammenhanglos?). Sie wussten nicht, dass Säugetiere darauf programmiert sind, ihren Nachwuchs zu lieben, und alles, was mehr oder weniger an Säugetiernachwuchs erinnert, sehen Sie nicht, wie Sie sich beim Anblick von Katzen- oder Robbenbabys begeistern, das versetzte Sie nicht in Alarmbereitschaft, Sie sprangen weiter auf Betten herum und tanzten im Glauben, eine Ballerina zu sein, die Verkörperung von Anmut, die absolute Schönheit, und niemand klärte Sie auf. Erinnern Sie sich an das Alter, in dem Sie es so sehr liebten, gekitzelt zu werden, Sie lachten. Dieses besondere Lachen, ein Modellachen, ein Lachen, das sagte: Ich habe nicht genug, ich werde nie genug davon bekommen, ich will, dass es immer so weitergeht. Die Unmöglichkeit, dieses Alter noch einmal zu erleben. Die lähmende Unmöglichkeit, dieses Alter noch einmal zu erleben. Und Sie ahnten bereits, je älter man wird, desto mehr erstarrt man, desto mehr wird man zu einer verknöcherten Wucherung, die sich kaum bewegen kann, desto mehr wird man eine Arthrose oder ein Knie ohne Knorpel, und desto weniger liebt man es, auf Betten zu hüpfen und sich kitzeln zu lassen, bis man Schluckauf bekommt. Sie ahnten es, aber Ihnen würde das nicht passieren. Sie waren etwas Besonderes, ganz sicher unsterblich, anders war es nicht vorstellbar. Sie betrachteten die Erwachsenen ein wenig mitleidig. Sie waren so alt und ihre Körper so behaart, so undiszipliniert, der Ihre war blitzschnell, etwas, das sich mit Leichtigkeit durch den Raum bewegte, mit Energie, etwas Glattes, Seidiges, Duftendes (aber ein Duft von Unterholz oder verwelkenden Rosen, ein feuchter, organischer Geruch, kein ranziger und bitterer Geruch wie bei den Erwachsenen), Sie waren vollkommen, die Erwachsenen sagten es Ihnen, die Erwachsenen lieben Kinder so sehr, sie lieben es, sie zu berühren, zu küssen, zumindest die Frauen, das werden Sie bemerkt haben, Männer lieben ihre eigenen Kinder (zu selten zu gleichen Teilen, auch das werden Sie bemerkt haben), aber selten die der Anderen, das war kein Problem, Sie dachten, dass Sie immer so bleiben würden, Sie wussten es, Sie waren so süß, das sagten alle.

Und selbst wenn Ihr Vater einer dieser mürrischen und cholerischen Männer war, der nur einen Hauch von Begeisterung verspürte, wenn er Verdi hörte, auch wenn Ihre Mutter immer alles tat, um ihn bei guter Laune zu halten, bereit, die übertrieben beispielhafte kleine Hausfrau zu spielen, auch wenn die Art, wie er mit ihr sprach, erahnen ließ, dass er sie viel weniger respektierte, als er ein paar seiner Töchter liebte, fühlten Sie sich noch einigermaßen beschützt vor der Welt, Sie hatten das Gefühl, dass es in Ihrer Familie noch harmonisch zuging, und ohnehin hätten die Leute, bei denen sie lebten, Ihre Eltern, nicht anders sein können als sie waren, so hatten Sie es getroffen, so war es eben, eine unerschütterliche Tatsache. Und dann waren Sie ja auch erst sechs. Und mit sechs wechselt man in einem Sekundenbruchteil von Sorge zu Freude, von Beleidigtsein zu Begeisterung. Sie waren ein kleines Etwas aus modellierbarem Ton und mit unendlichen Möglichkeiten. Im Übrigen wären Sie später gleichzeitig Tänzerin, Luftballonaufbläserin, Zauberin, Astronautin, Geheimagentin und Schriftstellerin.

Die vier Töchter von Salvatore Salvatore wurden also nacheinander in Iazza sechs Jahre alt. Erst nachdem Mimi, der kleine Kolibri, sechs geworden war, beschloss die Welt, sich nicht mehr ausschließlich um das Wohlergehen der Familie Salvatore zu drehen.

In dem Augenblick wurde Violetta herablassend, Gilda biestig, Aïda verlor ihren privilegierten Status und einen Kolibri gab es nicht mehr.

6