Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: RUTH

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

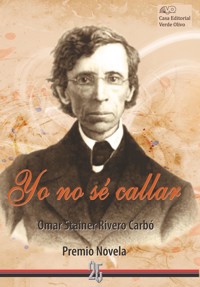

Novela que de manera muy particular recrea los atributos del padre Félix Valera. Con un estilo diáfano y un lenguaje sin entresijos, el autor nos regala en estas páginas un recorrido por la vida de uno de los cubanos más universales.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 299

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo la sanción establecida en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público. Si precisa obtener licencia de reproducción para algún fragmento en formato digital diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos,www.cedro.org) o entre la webwww.conlicencia.comEDHASAC/ Diputació, 262, 2º 1ª, 08007 Barcelona.Tel. 93 494 97 20España.

Cuidado de la edición:Tte. Cor. Ana Dayamín Montero Díaz

Edición:Olivia Diago Izquierdo

Diseño y realización:José Ramón Lozano Fundora

Corrección:Catalina Díaz Martínez

Ilustraciones:Evelio Toledo Quesada

Conversión a ebook:Grupo Creativo Ruth Casa Editorial

© Omar Stainer Rivera Carbó, 2020

© Sobre la presente edición:

Casa Editorial Verde Olivo, 2024

ISBN: 9789592247222

Todos los derechos reservados. Esta publicación

no puede ser reproducida, ni en todo ni en parte,

en ningún soporte sin la autorización por escrito

de la editorial.

Casa Editorial Verde Olivo

Avenida de Independencia y San Pedro

Apartado 6916, CP 10600

Plaza de la Revolución, La Habana

Razones

O

Un día, ante la pregunta de quién fue Félix Varela, les escuché decir a jóvenes preuniversitarios:

—Un cura…

—Un revolucionario…

—Un patriota…

A lo sumo, alguien dijo:

—Quien nos enseñó primero en pensar.

Cada una de esas frases se clavaron en mi pecho por la triste verdad que encerraban.

—¡Imperdonable!, susurré.

Nació en mí la idea de hacer algo —aunque nunca comparable con lo mucho que hizo él— para traer al presente y a los jóvenes, su pensamiento. En la medida en que me adentré en la investigación sobre su persona, fui enamorándome de su causa que, muchos años después, sigue siendo la mía. ¿Cómo se explica quefalleciera pasados unos días del nacimiento de José Martí? A no dudarlo, mientras vivió fue el cubano de mayor proyección que se conozca. Su impronta la dejó en discípulos tan adelantados como José de la Luz y Caballero; José Antonio Saco y López Cisneros; Domingo del Monte y Aponte; Felipe Poey Aloy y José María Heredia y Heredia. Lo mandaron a matar más de una vez, porque siempre hubo infames que creyeron que la idea podía asesinarse.

La novela, compleja en su estructura, como compleja fue la vida de Varela, se divide en tres partes principales (La impiedad, La superstición y El fanatismo) como homenaje y guiño a su gran obraCartas a Elpidio,dedicada a los jóvenes. Fue un libro amargo para él, porque una vez escrita la primera entrega —pagada con su exigua cantidad de dinero—, sufrió la acogida discreta de los cubanos. Tal fue su decepción, que no se animó a escribir las segunda y tercera partes; fue uno de los elementos que más influyó en que no regresara nunca a Cuba, incluso, después de la amnistía.

La obra contempla etapas fundamentales de su vida; cartas que enviara el presbíteroa su amigo José de la Luz y Caballero, acá en Cuba, en las que cuenta sobre sus últimos días; y el plan para asesinarlo en Nueva York. Son momentos particulares e importantes, enriquecidos con licencias que toma el autor como si describiera hechos que presenció o le contaron de primera mano, aunque en todos los casos descansan sobre verdades esenciales y comprobadas.

La correspondencia que envía Varela a su amigo entrañable José de la Luz y Caballero es fidedigna en fecha y algunos temas abordados, pero incluye otros elementos que ocurrieron en tiempos similares. De Lorenzo de Allo al presbítero don Francisco Ruiz, no existió más que una carta, el resto recrea una realidad que bien pudo haber ocurrido; en ambos casos se han respetado la ortografía y estilo de entonces. Sobre el plan para asesinarlo se conoce muy poco y en la novela se cuenta cómo pudieron ocurrir los hechos; igual sucede con el hurto del acta bautismal de Varela, robada en la iglesia de su ceremonia, por cierto, donde también bautizaron a José Martí. La reconstrucción de esta historia es completamente ficción: narra el dilema ético vivido por un joven cubano de la década del noventa, a quien le proponen como negocio el robo del documento. ¿En realidad lo hizo?

Invito a los lectores a recorrer estas páginas, que al final tienen el mérito de no ofrecer respuestas, sino preguntas que solo con subúsqueda acuciosa podrán responder. Sin dudas, la última página no será el final del camino, sino apenas el comienzo.

Hora es que, al menos los jóvenes agucen su oído y escuchen con detenimiento lo que hoy más que nunca, Varela nos tiene que decir porque, a fin de cuentas,¡seguimos siendo la dulce esperanza de la Patria!

El autor

I

Cuando le preguntaron si sabía lo que era un acta bautismal, la interrogación le pareció trivial, absurda.

—Por supuesto, es donde registran datos como el día en que naciste, el lugar y otros asuntos que dan singularidad a quienes somos.

El entrevistador quería asegurarse del conocimiento que el joven tenía sobre el tema y que, entre tantos documentos, sabría reconocer el de su interés. Por eso el asunto no se le podía proponer a cualquiera; para este caso se pintaba alguien con estudios y necesidades.

Esa noche no pudo dormir. La incomodidad de su camastro había estado salpicada por olas de calor que bajaban desde el techo hasta el entrepiso. Para colmo de males, al sudor pegajoso lo acompañaba una turba de mosquitos indecentes que chocaban entre sí. Entre zumbidos y signos de deshidratación, daba vueltas en su cabeza la posibilidad de robar un papel viejo, por el que alguien, en algún lugar, estaba dispuesto a pagar un alto precio.

¿Qué diría Varela si entrara en conocimiento de que la impiedad parecía haberse apoderado de La Habana? Lástima que no era un asunto nuevo, aunque sí lo suficientemente bochornoso como para que no se sintiera orgullo por ello. Así eran las cosas, parecía que nada podía hacerse.

A veces llegó a pensar que era un hombre extraordinario, diferente mil veces de esa chusma que pululaba en las esquinas, en los bares, en los teatros sin luz, en cada instante. Se miraba a sí mismo como un Raskolnikof tropical, muy similar al de Dostoievski, y con el derecho de franquear ciertos obstáculos para construir lo sublime. «Soy todo lo extraordinario que se puede ser cuando se vive en la decadencia», se decía como justificando ciertas reservas no explotadas y la no concreción de ninguna gran obra plausible y grandilocuente. No perdía tiempo expresando sus ideas; estaba seguro de que no valdría la pena, ni le reportaría beneficio alguno, a no ser que los otros confirmaran que era un pedante y un poco cretino. Varela lo dijo mejor: «Los hombres grandes son como unos préstamos que la naturaleza se digna a hacer al género humano».

Un día casi se muere de la risa cuando le dijeron que ni la comida, ni el dinero, ni el sexo lo harían feliz. Lo hicieron en una frase pintada en el pizarrón y acuñada por un indio de la India llamado Nisargadattada Maharaj. Era mucho contenido para un imberbe recién estrenado en los lances de la más pura contemplación del pensamiento. En el aula decían sus criterios bajitos o a coro o en gritos, fue la primera vez que se conoció la unanimidad absoluta; nadie estaba de acuerdo con aquella especie de minimalismo espiritual. Acaso aprendería mucho tiempo después —cuando se pusiera viejo—, que la austeridad verdadera no es la renuncia de lo material, sino el silencio que mata el ruido y la amplitud que aparta el hacinamiento, para alcanzar la profundidad de lo que somos.

Sabía que el libro estaba en algún lugar, bastaba buscarlo con paciencia. Una vez al mediodía, cuando la bibliotecaria se animaba más a no mirar a los estudiantes, echó manos al librito y lo tomó prestado para no regresarlo. Era un hábito que había adquirido, hacer suyo algún libro —la manera menos indecorosa en que podía nombrar el robo—. En correspondencia con aquella manía, había puesto Cartas a Elpidio debajo de la camisa. Pero no lo leyó hasta ahora que sintió deseos repentinos de ojearlo y encontrar alguna señal.

Difícil búsqueda, en medio de la oscuridad, de aquel librito que no era voluminoso y por eso no le había exigido mucho cuando lo tomó, a diferencia de los dos tomos de Juan Cristóbal, que le hacían un bulto entre la faja del pantalón y su abdomen. El farol no hacía sino azuzar las altas temperaturas, mientras el ventilador yacía en una pose museológica. La bicicleta estaba en uno de los rincones del cuarto, cubierta por unos pantalones que contemplaban la escena. Era preferible caminar por el pasillito que quedaba entre el camastro y la pared de la ventana, porque el resto del cuarto estaba minado con libros explosivos. En una ocasión casi cae después de un traspié y, al tantear con su mano, se percató de que la uña de su dedo gordo había sido arrancada de cuajo por El Capital de Marx. «Me cago en el marxismo», solo se le escuchó decir esa vez, y cayó en cuenta de lo que tanto le explicara su profesor de primero, que toda conducta era política y estaba cimentada en alguna ideología.

Se llamaba Alberto, lo mismo dentro de su cuartucho de Centro Habana, que en la universidad o pedaleando en su bicicleta china remendada con piezas rusas; Alberto a secas, con unos veintitrés años que tenían una mezcla de haberlo vivido todo y la absoluta seguridad de faltarle tanto por conocer. Muchas veces pensó dejar los estudios y enrolarse en alguna actividad más lucrativa; pero no tenía estómago, ni brazos, ni piernas, para hacer otra cosa que no fuera Filosofía. Por desgracia, el trabajo intelectual había dejado de estar sobrevalorado y, en cambio, era apenas el asidero para los mayores vagos sociales, a quienes se empeñaba en seguir llamando hombres extraordinarios.

Sabía que el libro Cartas a Elpidio había sido escrito por Varela cuando cumplía un fatigoso e interminable exilio en Estados Unidos. Era una rareza filosófica de la más distinguida intelectualidad de principios del siglo xix, que había llamado su atención por aquella manera de escribirle a un joven que nadie conoce. «¡Sin dudas, Varela era un hombre extraordinario como yo!»

Ese agosto, de 1994, fue el mes de las noches más calurosas y oscuras que se haya tenido noticias en la década. Nunca una noche había sido tan oscura y silenciosa como aquellas, de eso podía dar fe su dedo vendado con una tirita de tela a mal traer, que alguna vez fue parte de su sábana. El capricho de encontrar el libro lo había llevado a desplazarse entre la cama y la ventana, por donde a veces, solo a veces, entraba una leve brisa que rápido advertía su error y se retiraba. Nada le producía más placer que atrapar la racha de viento in fraganti; era como burlarse del natural designio de las cosas.

Alberto se hallaba con el despiste diario. No más abría los ojos y el sinsentido nacional lo batía a los cuatro vientos. Empequeñecido de la mañana a la noche, ponía diminutas piedras para no perder el rumbo; al fin y al cabo, los caminos han de ser construidos palmo a palmo, incluso con piedras que nunca sirvieron para otra cosa que dormir en zapatos. La ciudad espera y un hombre llama a otro hombre y hacen multitud; pero el grupo no puede impedir que los hombres continúen volviéndose pequeños. Al final Alberto era tan minúsculo como las piedras que cargaba, las mismas que se volvieron montañas. Al día siguiente todo comenzó de nuevo.

«Los mosquitos son una patraña del enemigo, por eso no van a ningún lado». De ahí que con el éxodo se confirmara la teoría de que a cada persona le había sido asignada una cantidad determinada, por eso cuando morían o se iban del país —que era lo mismo—, los mosquitos excedentes debían ser reasignados y repartidos entre quienes se quedaban. «Revolucionarias teorías», le gustaba decir. Una cosa era cierta, todos parecían irse de La Habana, menos los mosquitos y el calor.

Alberto no recordaba cómo había terminado sentado en aquella cafetería del hotel Colina. El refresco efervescente no lo dejaba pensar con claridad en un primer instante, se vio como los niños más niños, sacando la lengua para comprobar que se había pintado de naranja. No puede decirse que la conversación haya tenido grandes momentos introductorios, sino rayó en la concreción y en un «ir al grano» de casi mal gusto. Después de las preguntas del acta bautismal, sobrevino aquello de si estaba dispuesto a hacer una gran obra por la patria, y que la patria agradecida le daría un montón de dinero a cambio, suficiente para terminar la universidad y poder tomarse con frecuencia uno de aquellos refrescos enlatados.

—Queremos que te robes el acta bautismal de Félix Francisco José María de la Concepción Varela y Morales.

A no ser porque el tipo lo miraba serio y no tenía cara de bonachón, hubiera pensado que se trataba de una broma. Después pensó que podía estar siendo protagonista de algún suceso que lo ubicaría en los estertores de la historia o que en verdad había sido escogido para el cumplimiento de alguna misión ultra secreta relacionada con el gobierno. Por fin le había llegado su momento como «hombre extraordinario», como antes lo hicieron Colón, Napoleón y el propio Varela. Ideas que iban y venían a la misma velocidad con que tomaba un buche de la lata, y este era devuelto en forma de eructo.

Pura lógica cartesiana y elemental análisis aristotélico o platoniano para despejar las dudas y comprobar que estaba equivocado de lado a lado. No era asunto de farsa lo que tenía delante de sí. El tema parecía tan sencillo, que bien podía haberlo hecho un niño o un anciano o un retardado o un loco o el mismísimo que se lo estaba proponiendo. Pero en la simplicidad de las cosas radican sus mayores complejidades; había que desentrañar el misterio.

«Robar, robar, robar». Burda conducta humana que no le había pasado por la cabeza, ni en los tiempos de mayor hambre y escasez. Se vivía la pobreza misma, la austeridad sin límites e impuestas por nadie sabe quién, pero de ahí a prostituir principios preconcebidos distaba un gran trecho. Hasta era uno de los diez mandamientos: «¡No robarás! y hacerlo haría recaer sobre el ladrón el castigo merecido por la falta». Era una línea con dos puntas: de un lado la pureza mojigata de no hacer lo indebido más allá de lo moralmente aguantable, y del otro, la posibilidad de encontrar un respiro, una luz al final del túnel por el dinero ganado.

Cada experiencia vivida le hacía creer a Alberto que su destino estaba ligado al de Raskolnikof, que ambas historias se fundían en una sola vida. Él —Raskolnikof— hubo de matar a las insufribles ancianas usureras, porque tenían más de capitalistas y ordinarias que de buenotas y merecedoras de llevar una vida de excesos, mientras él andaba con el estómago pegado al espinazo. En cambio, a Alberto solo se le pedía robar un sencillo papelito que podría rasgarlo del libro, disimularlo en su bolsillo o en su mano, y nadie lo notaría hasta mucho tiempo después.

De la Iglesia del Santo Ángel Custodio apenas se sabía que allí había sido bautizado Martí, y que Cirilo Villaverde había ambientado parte de la trama de su novela Cecilia Valdés. A veces pasaba por el frente y se detenía a mirar la escalera que conduce hasta una gran puerta con figura ovalada en su parte superior, nunca había entrado. Aunque no era religioso, sentía un respeto humano y hasta lógico por ese tipo de recinto. Alguna vez le explicaron que eran construidos de maneras grandilocuentes para empequeñecer la existencia humana sobre la grandeza de Dios; y ese era justo su sentimiento cuando entraba a alguna iglesia. Podía ser muy agnóstico y ateo, pero robar en la mismísima casa de Dios le enfriaba el estómago, sin que le quedara claro si ello se debía a una reacción sicosomática por la propuesta o simplemente fisiológica por el refresco. De cualquier forma, tal asunto no podía decidir a la primera y a la tremenda.

A veces cuando alguien llegaba a calar su personalidad y lo llamaba petulante, se reía a carcajadas y simulaba no interesarle lo dicho; pero se retiraba sabiendo que era cierto. No solo era petulante, sino estaba bendecido por una insoportable autosuficiencia que adornaba con la frase aquella de «la insoportable levedad del ser». Al menos tenía crítica de su enfermedad y no era un tipo de esos que siendo ignorante, desconociera que lo era. Cada punto débil o fuerte, en dependencia de cómo y quién lo viera, era conocido por Alberto, a pesar de que nunca movió un dedo para cambiar nada. «Los grandes no cambian ni perecen, se imponen y se ennoblecen».

No le resultaba fácil conciliar el sueño después de semejante propuesta: robar el acta bautismal, nada más y nada menos, del cura y preciadísimo Félix Varela. Al calor, los mosquitos y la oscuridad, se agregaba un debate ético por tan insólita situación. Hasta él había llegado un haz de dinero que le jugaba la mala pasada de no estar acompañado también por la luz, mientras se debatía en la absurda auto trampa de concluir qué molestaba más, si el calor o los mosquitos. Lo primero era más fácil, al menos, simularlo, y se podían lograr sueños truncos e intermedios sin profundidad. Lo bueno de esos trances era la casi absoluta certeza de recordarlos después de despertar. Sin ropas, un cubo de agua rociado como plantas y pensamientos limpios y puros, ayudaban. Con los mosquitos era otra la historia; la única solución era tapar todo el cuerpo con la sábana, aunque con esta treta demasiado infantil nunca lograba quebrar el récord de 2 minutos y 55 segundos.

De ahí aquella manía de postergar el sueño cuanto fuera posible. Dar salticos de rincón en rincón y releer alguna obra latinoamericana. A veces ponían la corriente en las madrugadas, entonces sentía que quedaba humanidad en este mundo. «¿Cómo será la persona que presiona el botón para retirar el servicio eléctrico? Porque… ¡tendrá que ser un ser humano quien haga eso, claro! ¿Será presa de algún tipo de cargo de conciencia?» Cavilaciones de una seudo-filosofía de calor y mosquitos que parecían más los desvaríos de un condenado en el Castillo de If, que de un estudiante de cuarto año de Filosofía.

Después de que la propuesta le fuera espetada en la cara sin más ni más, el raro personaje que había servido de mensajero le dio un ultimátum: «Lo más pronto posible debía dar respuesta y bajo ningún concepto, el tema podía serle comunicado a otra persona». Las palabras finales le causaron gracia, pues recordó a Martí cuando aseveró que hay cosas que, para concretarse, han de andar ocultas y en silencio. Incluso con esa frase, no creyó tener frente a sí a un erudito ni nada por el estilo. No vestirse como los cubanos del periodo especial, ni el aire chic ni el reloj Rolex que a veces daba destellos de luz, lograban ocultar la cara del malandrín. De ahí que Alberto supusiera que era solo eso, un mensajero de algún oculto personajillo que tal vez ni estaba en Cuba.

Quizá nunca estuvo equivocado, y a un hombre extraordinario le corresponde un destino extraordinario.

La noche que encontró el libro, lo abrió al azar; sabiendo la causalidad detuvo su dedo en un párrafo que, para leerlo, necesitó acercar el farol:

Soy un hombre que por desgracia o por fortuna conoce a fondo a los impíos, y puedo asegurarles que son unos desgraciados y les advierto y suplico que eviten tan funesto precipicio. Jóvenes de la Cuba, ustedes son la dulce esperanza de la patria, y no hay patria sin virtud, ni virtud con impiedad.

La impiedad

La impiedad desata todos los vínculos del amor arreglado y deja expeditos todos los movimientos de las pasiones; que muy

pronto degeneran en furias que ejercen

en el corazón humano el más insufrible

de todos los despotismos, convirtiendo

al oprimido en el opresor de sí mismo.

Félix Varela

Carta de Félix Varela a José de la Luz y Caballero, Nueva York, 6 de enero de 1827

New York 6 de Enero de 1827

S.D. José de la Luz

Mi estimado amigo:

Nunca he temido por mi vida más que lo que humanamente debería hacerlo. La muerte siempre acecha porque es menester no enquistarnos en este mundo, y cuando ya no tengamos nada que aportar, pasemos a otro reino. No es despreocupación o que valore poco mi existencia, pero no creo que mi seguridad sea un asunto que deba desvelarme.

Más me preocupan, mi buen amigo, otros asuntos que sí laceran mi espíritu como puñales en un costado para los que no existe defensa. Conocido es por Usted que razones de peso mayor no me dejan regresar a mi tierra, porque hay quienes no me quieren bien, y algún personajillo hasta me ha deseado mal. Pero a ti que tanto me conoces no te lo puedo negar, extraño en demasía a ese lugarcito afortunado que ni la naturaleza hubo de enviarle víbora venenosa, sino que lo surcó con ríos que tienen forma de serpientes. Envidia de ese sol que calienta a un pueblo generoso, pero que no lo abrasa como a África, y del mar que lo baña e invita a buen puerto. ¡Quién tuviera esa eterna primavera! Y ha de ser la libertad su mayor tesoro, para que las naciones se miren en ella y no dejen de reconocer cuánto mérito en tan pequeña comarca.

Me han honrado muchos amigos con sinceras invitaciones a trasladarme y asentarme en otros lugares, pero he declinado en todos los casos. Dos cosas tiene este país que desde el principio me han golpeado sobremanera, su idioma de zumbido de moscas y el clima. Pero tantas han sido las deferencias de nuevos amigos hacia mi humilde persona, que marcharme a otro país que no sea Cuba sería casi una ingratitud imperdonable.

Sin embargo, y esto lo subrayo con denuedo, aunque poco a poco puede decirse que soy un natural de este país, ni soy ni seré nunca ciudadano del mismo. Es mi más firme deseo no serlo jamás de otro país que no sea el que me vio nacer, aunque nunca más a él regrese. Es mi obligación para con ella, no unirme a otra nación porque he de descender al sepulcro pensando como natural de Cuba.

Suerte que al menos en los momentos más aciagos y de soledad, he podido contar con tu inapreciable amistad que sirve de bálsamo a mi desconsuelo. Solo el poder decir lo que se piensa, alivia a las almas sensibles. Animado por ese precepto, deposito en ti todos mis sentimientos.

Últimamente trabajo cuando todos duermen y hasta gozo de la vida cuando los otros parecen no hacerlo; un gozo muy a mi manera. Cuando mi inquieta imaginación solo me trae animales míticos, bosques oscuros y caminos perdidos, encuentro sosiego en trasladarme hacia las Antillas.Entonces vuelvo a estar ante aquellos hermosos parajes de árboles frondosos que se bañan en dulces arroyuelos. En esos momentos de reposo es cuando pienso que la belleza debe ser esquiva, y la sal de losplaceres es su carestía. ¡Ay amigo, si me viera envuelto ahora en estas pesadísimas mantas a menos de un metro de la chimenea!

Cada día siento más amor por esa tierra nuestra donde nacimos, solo deseo para ella la prosperidad. Soy un patriota podría decirse, no lo asumo como un cartel fatuo para vanagloriarme, sino como un hijo que reconoce que a su madre todo debe. De ahí este empeño en defenderla, sin que a veces logre ver sus defectos y solo pondere sus perfecciones. No amar ese pedacito de tierra es un crimen rastrero y atroz.

Aléjese cuanto pueda de los especuladores de patriotismo, y nunca caiga Usted en ese grupo, ellos solo persiguen un título o algún tipo de favor personal. Patriotas solo de nombres, y por eso son de fácil identificación. Imagínate amigo, un patriota pidiendo el pago por su patriotismo, ¡algo aberrante! Contradictorio querer ser patriota sin estar dispuesto a los mayores sacrificios. Pero mucho tenemos que cuidarnos también de aquella conducta donde nos figuramos que nada está bien si no coincide con nuestra opinión; lo que dice la mayoría, si no es absurdo, es preferible a la opinión particular. Aunque el caudillo Xicoténcatl Axayacatl fue derrotado, todavía se recuerda con admiración su lucha contra el déspota e invasor Hernán Cortés. ¡Así de hermoso es el patriotismo!

Un nuevo proyecto ocupa a este humilde servidor, el que, sin el concurso y las limosnitas de los buenos amigos e hijos de Dios, sería imposible materializar. ¡Una nueva iglesia para Nueva York! Se sorprendería mucho conocer que en esta metrópolis comercial no abundan los templos, apenas hoy por hoy el San Pedro, el San Patricio y el Santa María. ¡Solo eso para 150 mil almas! Le pongo un ejemplo para que alcance mayor claridad de mi empeño. El templo Santa María no pasa de ser un reducido espacio de madera, con un modestísimo frente de ladrillos que más que su tamaño, entristecen las deudas que tiene. ¡Mucho ha de hacerse todavía en este país! ¡Gracias a Dios no resultó tan difícil que el Diocesano autorizara el ejercicio de mi sacerdocio!

Desde hace varios meses vengo asumiendo las funciones de Assistant Pastor del templo de San Pedro, gracias a la benevolencia del querido Obispo. Y le cuento que mis tropiezos he tenido, sobre todo con el inglés que aún se me antoja un poco rudo y esquivo. Así y todo, ya digo misas y paso tiempo en el confesionario; otras veces visito a los enfermos, y esta es de las cosas que más goce me provocan, aunque un goce granjeado de dolor humano. San Pedro se nos quedó minúsculo para tantas personas. Es un espectáculo digno de admiración ver a tantos fieles congregados, pero algo ha de hacerse, porque en ocasiones las puertas deben ser abiertas y muchas personas quedan a merced de la nieve o el lodo. El Obispo me encomendó la tarea de subdividir la parroquia y ya le he echado el ojo al antiguo templo protestante Clirist Churcli que está en venta. Es de piedra y sus 61 pies de frente y 80 de fondo darán agradable acogida a todos. La urgencia radica en que una compañía de acróbatas también quiere comprar el lugar para hacer un hipódromo y han ofrecido el doble de lo que yo. Siéntese que apenas debo reunir unos 19 mil pesos, y ya tengo algo, con la ayuda de los amigos de siempre, y hasta de mi exigua posesión. ¡Todo para la iglesia!

Carta con petición. ¡Qué mala carta en la que se pide dinero! Recuerde que yo soy conformadizo; venga aunque sea un peso. Es asunto de urgencia así que le agradecería que lograra convencer a cualquier otra persona y me recolectara Usted mucho, mucho, mucho dinero.

Conociéndome como me conoce, sé que no le ha sido indiferente la observación de que últimamente he vuelto a dedicar más energía a actividades eclesiásticas. Ahora, en aras de acabar de perfeccionar mi inglés, hasta me ha dado por hacer traducciones y publicarlas. No aprendo de mi mala experiencia con El Habanero de la que tanto Usted conoce. Por cierto, le adjunto en esta carta el «Manual de práctica parlamentaria para el uso del Senado de los Estados Unidos» por Tomás Jefferson; está casi acabado de salir de la imprenta, así que nadie lo aventajará en Cuba.

Ah, pues tanta energía he puesto en pedir dinero que casi olvido decirle que pronto saldrá a la luz una tercera edición de Miscelánea Filosófica. Ocho años se cumplirán de la primera edición, la que tuvo la gran diferencia de haber sido publicada en nuestra Cuba, conmigo en ella. La verdad es como lo que hasta ahora he hecho, no es la gran cosa, apenas algunas ideas salidas de conversaciones con Don Cayetano Sanfeliú, que más o menos tenían el propósito de guiar a la juventud por adecuados caminos de razón y moralidad. Iba anotando y aclarando algunas ideas propuestas por la Lógica de Destutt Tracy.

Esas misceláneas me recordaron cuando allá por 1818, si mal no recuerdo, examiné a su querido y estimado hermano, el Señor Don Antonio de la Luz, pero en esa ocasión lo hice utilizando el cuaderno Apuntes filosóficos.

Esta carta necesita mil dispensas, mas yo las espero de la amistad de Usted atendida la santidad del objeto.

Es de V. su afmo

Félix Varela

Carta enviada por don Lorenzo de Allo a don Francisco Ruiz, Filadelfia, 24 de diciembre de 1852

Saint Augustine, Fla. Diciembre 24 de 1852

Señor Presbítero Don Francisco Ruiz, Habana

Mi respetable amigo y Señor:

Mi inminente viaje a Charleston ha suscitado de mí, más energía y tiempo del planificado. Sin embargo, acaso es solo una demora y nunca un desistir. Ha sido el propio amigo el Señor Varela quien asegura que en la sociedad de seres pensadores no vale tanto la fuerza como la voluntad.

Mañana sin falta estaré en la iglesia para las diez de la mañana, y tengo a bien prometerle que seré un atento escucha de la misa que oficiará a esa hora nuestro entrañable amigo el Padre Varela. Muchas preguntas ha de hacer sobre la Cuba, pero mucho tiempo llevo en Nueva York para estar al tanto.

Inconmensurable parecido el que viene teniendo esta Florida a La Habana. Será por eso que hay amigos buenos y del alma a quienes solo se les puede ver de este lado del estrecho. San Agustín es un poco cualquier rincón habanero, y más en diciembre frío de canastos de frutas salidas de algún pintor tropical y trasnochado. Cierto es que no son estos los tiempos de la llegada de Juan Ponce de León, pues de eso ya transcurrieron sus buenos 300 años. Ahora nadie creería que los españoles pasaron primero por Cuba. Ni que el mismísimo conquistador de la Florida, hubo de enfilar sus barcazas hacia La Habana, para encontrar descanso eterno, después de que una flecha calusa se le plantó en medio del pecho. ¿Ha visitado Usted, Don Ruiz, el pueblito matancero de El Nuevo San Agustín, cerca de Ceiba Mocha?

A veces tengo la impresión de que Cuba está en todas partes, en cualquier siglo. La primera vez que visité el Castillo de San Marcos no pude sino sentir una emoción redonda. ¡Imbatible para los ingleses! Sus piedras no cedieron ni ante el amago de los dos James, uno Moore y otro Oglethorpe. ¿Sabe Usted, Don Ruiz, que fue construido por un cubano?

Después de la prematura muerte de los padres del Presbítero Varela, su abuelo fue nombrado comandante del Castillo de San Marcos, y esa fue la razón de su primer viaje a este país. Mucho me gustaría invitar al Señor Varela a que me cuente cómo no se hizo militar. Tal vez ahora estaríamos hablando de un general, aunque un poco endeble para un buen retrato. Suerte que se nos volvió sabio.

Hablando de guerras: ¿tiene algún criterio Usted sobre el autor misterioso de Jicotencal? Mi criterio es irreductible: Jicotencal es demasiado vareliana. Justifico mi indiscreción en lo que tantas veces me dijo, una ignorancia completa, si está unida a una laudable y juiciosa humildad, es una predisposición para admitir verdades sublimes. Tengo una viva curiosidad por saber el motivo para que esa novela épica y valerosa fuera publicada de manera anónima.

En la distancia, más que en la cercanía, aflora un querer vivir con denuedo siempre. El pecho se te achica y se te ensancha cuando piensas en las cosas que quedan atrás, sin saber si algún día las volverás a ver. Ese mismo pecho se llena de un repicar de tambores, y el estómago tiembla, y los pies también. He vuelto a San Agustín, otra vez, y desde aquí veo a una Cuba que parece dormida. Solo me alegra el placer infinito de encontrarme —¡Dios quiera que pronto!— con el venerable y amigo Señor Varela.

¡Feliz Nochebuena! Me dispongo a degustar un modesto banquete.

Páselo Usted bien, y ordene en cuanto crea útil a su apasionado amigo y seguro servidor Q.B.S.M. (No olvide abrigarse).

Lorenzo de Allo

¡Adiós, Cuba! 1822

O

Cruzar el Atlántico no era tan sencillo como es de suponerse. Eran tiempos de mercenarismo y piratería en los mares que obligaban a reunir a varios buques para salir en composición aumentada y así disuadir a cualquier festinado y trasnochado piratilla. A eso se le agregaba la necesidad de contar con algún barquito de guerra que custodiara las embarcaciones, por eso había que aprovechar la primera oportunidad que se presentara.

La fragata española Purísima Concepción arrancó de Cuba a Varela. Tenía lágrimas en sus ojos cuando el capitán don Pedro Gorostiola con voz funesta gritó: «¡Eleven anclas!» No lo sabía del todo, pero fueron las últimas veces que sus pulmones se llenaron con bocanadas de un aire tan familiar. Una tristeza inconmensurable lo embargó, la que debió servir para darle algunas pistas de lo que estaba por suceder.

Sabido es que no lloraba por el lógico temor que provoca el mar o los piratas o las enfermedades de cubierta. Nada de eso le importaba en lo más mínimo. Era una travesía bastante segura, si se toma en consideración que iban convoyados con naves de guerra: la fragata Pronta y la goleta Galga. Otros eran sus temores; la vida y el tiempo le demostrarían con creces, cada día, que su visión no era errada.

No puede decirse que enrolarse en la aspiración de convertirse en diputado haya sido una iniciativa personal. Conocida era la influencia del obispo don Juan José Díaz de Espada y Landa, quien lo quería como a un hijo; pero, en consecuencia, le exigía como un padre.

—¡Te postularás!