16,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Transit

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Dieses hier erstmals veröffentlichte Tagebuch von Erik Reger ist ein einzigartiges Dokument der Zeitenwende 1945. Es ist das minutiöse und unverfälschte Protokoll darüber, wie ein gewaltiger weltgeschichtlicher Umbruch (die Niederlage der NS-Herrschaft, das Kriegsende, der Sieg der Roten Armee und der Beginn einer anderen politischen Ordnung) in einem kleinen Dorf stattfindet und von seinen Bewohnern wahrgenommen wird. Detailliert wird darin erzählt, wie sich die Niederlage des NS-Regimes in Gerüchten ankündigt, wie Parteigenossen »Vorbereitungen« für die Zeit danach treffen, wie sich die russischen Offiziere und Soldaten verhalten, was Flüchtlinge erlebt haben, wie schnell sich gerade linientreure Volksgenossen der neuen Ordnung anpassen. Reger und seine Frau blieben damals verschont, weil sein Roman »Union der festen Hand« 1934 in der Sowjetunion veröffentlicht worden war, und er ein Exemplar davon (von seinem Verleger Ernst Rowohlt besorgt) den russischen Soldaten präsentieren konnte.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 260

Veröffentlichungsjahr: 2014

Ähnliche

Erik Reger, 1953

© für Erik Reger: Reger GmbH, Berlin

© 2014 für diese Ausgabe by TRANSIT BuchverlagPostfach 121111 | 10605 Berlin

www.transit-verlag.de

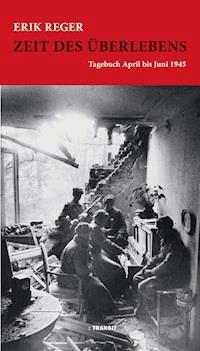

Umschlagabbildung: © Privat:Sowjetische Soldaten, Berlin, Mai 1945Umschlaggestaltung: Gudrun FröbaeISBN 978 3 88747 313 6

ERIK REGER

ZEIT DES ÜBERLEBENS

Tagebuch April bis Juni 1945

Herausgegeben und mit einem Nachwort

von Andreas Petersen

INHALT

Tagebuch von Erik Reger

Anmerkungen zum Tagebuch

Nachwort

Dank

Autor und Herausgeber

Das Tagebuch von Erik Regerliegt im Nachlass Reger in derAkademie der Künste in Berlin.

TAGEBUCH

21. April, Samstag.

Seit Mitte der Woche hat sich der Kanonendonner von der Front östlich und südöstlich Berlins verstärkt. Nach Berlin durften in den letzten Tagen nur noch Leute mit rotem Ausweis fahren. Ich besitze einen gelben. Rot ist Rüstungsindustrie, das heißt die Fiktion, daß eine solche noch existiere.

Die S-Bahn fährt sehr sporadisch. Man sagt, daß die Leute, wenn sie nach Berlin kommen, zurückbehalten und Verteidigungspositionen zugeteilt werden.

Mechanisch tut man die Dinge des Tages. Der Frontlärm bildet eine zwar drohende, aber angesichts der allgemeinen Abgestumpftheit nach so vielen turbulenten Kriegsereignissen ganz unwahrscheinlich wirkende Kulisse. Ich bestelle weiterhin den Garten, mit der Vorsicht, die dadurch geboten ist, daß ich mich beim Volkssturm (II. Aufgebot) dauernd krank melde. Ich tue die Gartenarbeit in der Gewißheit, daß im kommenden Sommer jedes Salatblatt wichtig sein wird, aber auch in der Ungewißheit, wer das hier Gesäte ernten wird.

Die deutschen Schlachtflugzeuge fliegen die kurze Strecke zwischen dem Flugplatz Rangsdorf und der Front hin und her, her und hin. Es sind ihrer ganz wenige. Sie steigen auf, kommen rasch zurück, nehmen jedes wieder eine Bombe an Bord und steuern erneut zur Front. Dadurch erscheint ihre Zahl größer. Im OKW-Bericht heißt es dann: »Unsere Schlachtflieger brachten den schwer ringenden Erdtruppen bei Tag und Nacht fühlbare Entlastung.«

Abends nach neun erscheinen die russischen Schlachtflieger. Sie erhellen weite Strecken mit ihren lange stehenden Leuchtfackeln – ganze Alleen von Lampen, von hier anzusehen wie ein erleuchteter Rummelplatz. Man kann die Einschläge der Bomben in Richtung Erkner und Königs Wusterhausen beobachten. Das zieht sich stundenlang hin. Unheimlich sind die einzelnen, die sich aus den Verbänden lösen, über das Stadt- und südliche Randgebiet rasen, einen grünen Leuchtschirm und unmittelbar darauf zwei Bomben werfen. Ist das vorbei, dann kommen die englischen Mosquitos. Von Abend zu Abend bilden sie mehr Angriffswellen; vorgestern waren es fünf, gestern sogar sieben, immer in Abständen von einer halben bis dreiviertel Stunde. Ich schätze aber, daß wir diese Daueralarme infolge der russischen Vormärsche sehr bald hinter uns haben werden.

Die deutschen Flaksender bemühen sich, die Fiktion präziser Ansagen und Warnungen aufrechtzuerhalten. Oft erfolgt sofort hinter der Vorentwarnung neuer Vollalarm, weil die Einflüge erst diesseits der Elbe registriert werden können. Die natürliche Überraschung tritt zu dem chaotischen Wirrwarr, der hinter einer noch stehenden Fassade den nahen Zusammenbruch ankündet. In den Fenstern, den hohlen Fenstern dieser hohlen Fassade, läßt Goebbels seine gewohnten Tiraden los. Grauenhaft burleske Panoptikumstimmung. Danse macabre der Propaganda.

Manchmal meldet der Ansager: »Die Art der Flugzeuge ist nicht einwandfrei erkennbar.« Oder: »Die bisher als Schlachtflieger angesprochenen Flugzeuge werden jetzt als schnelle Kampfflugzeuge beurteilt.« Vier, fünf Stunden lang Alarm. Gestern waren wir bis drei Uhr nachts im Keller.

Wir haben den Luftschutzkeller heute nachmittag für den Fall hergerichtet, daß wir längerem Artilleriebeschuß ausgesetzt sein sollten. Wir haben Proviant und Wasser unten. Liegestühle und ein Bett aufgeschlagen. Wir sind insgesamt sieben Personen im Hause, darunter zwei Kinder von zwei und drei Jahren. Außer meiner Frau und mir zwangseinquartierte Familien aus Berlin und Breslau. Ich bin der einzige Mann.

Seit dem frühen Abend ist der Zugverkehr eingestellt. Über die Landstraßen ziehen Kolonnen von Flüchtlingen mit Wagen und Pferden vom Süden her nach Berlin.

Als es dunkel wurde, sahen wir eine Anzahl Ausländer die Straße hinaufkommen. Sie haben sich in der Bauruine neben unserem Hause für die Nacht eingerichtet.

Heute hatten wir schon keinen Fliegeralarm mehr.

22. April, Sonntag.

Die Ausländer in der Bauruine sind Italiener. Sie kommen aus einem Lager in Nauen. Im letzten Augenblick hatte man sie in Bewegung gesetzt, um sie über Dresden und Prag nach dem Süden zu schaffen. In Lichtenrade, dem letzten Berliner Vorort vor Mahlow, endete der Zug. Man überließ die Italiener sich selbst, und sie überfluteten seit dem späten Abend die Gegend. Die in der Bauruine, vier Männer und eine Frau, sind ein Teil von ihnen. Sie haben sehr früh ein Feuer angezündet, denn die Nacht war eisig rauh.

Unter Führung der Italiener hat die Mahlower Bevölkerung in der Frühe fünf Waggons mit Saatkartoffeln ausgeplündert, die am Bahnhof standen. Uns war ein halber Zentner zugeteilt gewesen, wir hatten auch schon bezahlt. Jetzt haben wir das Nachsehen.

Später sind auch Lebensmittelgeschäfte ausgeraubt worden. Um zehn Uhr erst hörten wir in unserer abgelegenen Burgsdorfstraße, daß die Molkerei Ottmann um acht Uhr Käse und Butter frei verkauft habe.

Die bis zuletzt fiktive Nazi-Organisation hat es fertig gebracht, an die Bevölkerung ein Viertel Pfund Zucker, etwas Reis, ferner eine Büchse Fleischkonserven und ein Stück Schokolade »aus einem geräumten Wehrmachtlager bei Erkner« auszuteilen. Das geschah kurz nach Mittag. Die übrigen Vorräte werden, soweit sie nicht geplündert sind, den Russen in die Hände fallen. Nach Radio London sind die östlichen Vororte Berlins schon in ihrer Hand, während im Süden eine große Zangenbewegung sie über Zossen und Trebbin bis Beelitz geführt hat.

Unaufhörlich ergießt sich der Flüchtlingsstrom von Süden und Südosten her über Mahlow in Richtung Großbeeren. Alles will »zu den Amerikanern«. Diese Flüchtlinge sind, genau wie die seit Anfang Februar hier einquartierten Ostpreußen, Pommeraner und Schlesier ein Kapitel für sich. Sie erwecken einerseits Mitleid, andererseits stoßen sie durch ihr anmaßendes Verhalten ab. Sie sind der Meinung, daß, weil sie alles im Stich lassen mußten, ihnen alles gehöre, was andere noch besitzen.

Symptomatisch weiterhin für das Fassadenregime der Nationalsozialisten ist die stille Auflösung aller Dinge, während äußerlich der Anschein, alles funktioniere, gewahrt wird. In einer so brenzligen Lage sollte doch die Gemeindeverwaltung permanent im Dienst sein. Das Gemeindehaus ist nur durch zwei unbebaute Grundstücke von uns getrennt. Dort ist niemand, ausgenommen die Lehrbuben, die im Garten Akten verbrennen.

Vor fünf Uhr morgens sind die deutschen Flugzeuge in nördlicher Richtung abgeschwirrt. Mir war sogleich klar, daß das die Räumung des Flugplatzes Rangsdorf bedeutete. Danach Stille. Kein Flugbetrieb mehr.

Während des Vormittags Detonationen links von uns. Aus der Richtung der Feuersäulen schlossen wir, daß die Scheinwerferstellungen gesprengt wurden.

Mittags kam meine Frau aus dem Ort: die Russen, heißt es, sind schon in Blankenfelde. Das ist drei Kilometer von hier.

Der Volkssturm II hatte angeblich die Aufgabe, im letzten Augenblick die Panzersperren zu schließen. Was der Volkssturm II in diesen Stunden in Mahlow macht, weiß ich nicht. Ich bin fest entschlossen, keinem Befehl zu folgen, aber man hat mich nicht gerufen. Volkssturm I sieht man auf Fahrrädern Richtung Berlin eilen.

Es sind erst acht Tage her, daß der Gruppenführer Franze – Regierungsrat im Patentamt, klein und mickrig, mit diskret getragenem Parteiabzeichen – nachts um drei wie wild am Haus klopfte: »Volkssturmalarm!« Abends zuvor war Potsdam bombardiert worden, es hatte sich bei uns im Keller wie eine nahe Schlacht angehört, ganz eigentümlich, ganz anders als alle anderen Angriffe, wie die Vorahnung einer großen Panzeroperation oder Luftlandung. Damals dachten wir noch, die Amerikaner seien bald hier; die neue russische Offensive hatte noch nicht begonnen. Damals – vor bloß acht Tagen. Welche Veränderung seitdem! Ich hatte den Volkssturmgruppenführer gut zehn Minuten Lärm schlagen lassen, ehe ich reagierte. Nachher hatte sich herausgestellt, daß es sich um eine lächerliche Aktion handelte: zwei Ausländerlager sollten nach Waffen durchsucht werden, angeblich waren feindliche Agenten aus der Luft abgesetzt worden; eine unbeschreibliche Groteske, wie überhaupt die gesamte Institution. Und dazu hatte der Regierungsrat Franze, der auch erst hinterher erfuhr, was los war, sich feldmarschmäßig eingefunden! Hoffentlich ist er heute an der richtigen Stelle…

Meine Frau war einem Offizier begegnet, der ihr sagte: »Gehen Sie von hier fort zu den Amerikanern, die sind nicht so, aber der Russe –!« Auf die Frage meiner Frau: »Warum halten Sie denn die Russen nicht auf?«, kam die Antwort: »Womit denn?« Der Offizier setzte seinen Rückzug fort. Dann traf meine Frau auf einen Sanitätsfeldwebel, der sich mit seinem Auto verfahren hatte. Er hatte ein Lazarett geräumt und wollte Verwundete nach Großbeeren bringen, dort »müssen die Russen sie übernehmen, ich weiß nicht weiter«.

Der Trupp Italiener, der nachts in der Bauruine neben uns Unterschlupf gesucht hatte, richtet sich mit vielen anderen jetzt in der Hütte hinter dem Gemeindehause ein. Büropersonal verbrennt im Garten immer noch Akten. Auch wird dort, jetzt nur noch von der alten Frau Huhn, einer Art Beschließerin und Faktotum, irgend etwas vergraben – man sagt, die Hitlerbilder. Niemand kümmert sich um all das. Niemand verhindert Vertuschungsmanöver im Gemeindehause, es weiß ja auch bei der zerstreuten Lage des Ortes kaum jemand davon. Die Nationalsozialisten haben wohl nicht ohne Absicht das Gemeindehaus, das sie seiner Wohnbestimmung entzogen haben, trotz der Verordnung, Behörden sollten keine Wohnräume (mit Küche und Bad sogar!) belegen. Die Nazis waren doch sonst so eifrig im Barackenbau!

Vollkommene Apathie und Resignation ist das allgemeine Kennzeichen. Die Tatsache, daß wirklich der Wahnsinn des Kämpfens und Zerstörens bis zum letzten Zaunpfahl in Deutschland fortgesetzt wird, lastet in Verbindung mit der Russenangst und dem Gefühl, daß man nicht entgehen kann (etliche packen Wägelchen zur Flucht und bleiben dann doch – »wohin denn?« ist die ewige Frage), so sehr auf den Gemütern, daß für aktives Denken gar kein Raum bleibt. So kommt es, daß die scherzweise von uns »Bürgermeisterin« genannte, in der nationalsozialistischen Gemeindeverwaltung tonangebende Obersekretärin Krüger unbefangen ihre Rolle weiterspielen kann. Gestern hat sie noch zu meiner Frau gesagt: »Ich gebe die Hoffnung nicht auf.« Die Hoffnung auf Hitlers Wunder… Heute soll sie angesichts des deutlicher sich abzeichnenden Debakels gesagt haben: »Fünfzehn Geheimsitzungen haben sie abgehalten, was geschehen soll, wenn… Jetzt sind sie alle fort und haben den Bürgermeister Hagena hier sitzen lassen.« Die »sie«, die fort sind, scheinen der stellvertretende Ortsgruppenleiter Hafer (der andere, Wirth, mit dem ich mein Hühnchen zu rupfen hatte, ist angeblich krank in einem Heereslazarett) und der Ortsleiter der NSV, Hamel, zu sein. Hamel, der bei Gelegenheit einer Hausbesichtigung in der Flüchtlingsquartierfrage mit verklärter Stimme erzählte, er habe in Edenkoben in dem Pfälzer Lokal, in dem Herr Bürckel verkehrte, gegessen und getrunken – gut, natürlich.

Weil man nicht weiß, was geschehen kann, ist Fluchtgepäck vorbereitet. Nichts Überflüssiges, trotzdem viel zu schwer. Der elektrische Strom, der in den letzten Tagen über das bis dahin übliche Maß hinaus versagt hatte, hält jetzt merkwürdigerweise bis auf kurze Unterbrechungen durch. Leider fallen die Unterbrechungen oft mit dem Beginn der ausländischen Nachrichtensendungen zusammen.

Da die Artillerie mehr schießt, wenn auch nicht gerade hierher, halten wir uns im Keller auf. Ich gehe öfters hinauf. Ob es nur russisches oder auch deutsches Feuer ist, kann man hier nicht unterscheiden. Jemand kommt und sagt, in Blankenfelde habe man weiße Fahnen in dem Moment aufgehängt, als die Russen in der betreffenden Straße erschienen seien, vorsichtigerweise nicht früher, der Drohungen von Goebbels eingedenk. Irgendwer habe von dort telephoniert, die Russen hätten die Häuser durchsucht. Nachteiliges sei nicht zu berichten. Dies alles ist völlig gespenstig. Der Kampf hat auf Berliner Gebiet übergegriffen, über uns ist der Sturm seitlich hinweggefegt, aber es wird noch von Ort zu Ort telephoniert, das Wasser läuft noch aus der Leitung, ich höre noch Radio aus London, Beromünster, Moskau, die elektrischen Lampen brennen – und in der Luft ist das Bellen der Geschütze. Unsere Gegend erscheint vollkommen friedlich.

Einmal, als ich draußen bin, sehe ich etwas Merkwürdiges. Zwei deutsche Soldaten, ohne Waffen, in ziemlich guten Uniformen, auffallend guten, wie man schon lange keine mehr erblickte und wie man sie an der Front bestimmt nicht erwartet, wollen im Haus gegenüber Wasser haben. Der eine steht etwas weiter zurück. Man läßt sie nicht ein. Ich höre sagen: »Die Waffen haben die Russen uns abgenommen.« Der Zurückstehende ruft dem anderen zu: »Komm doch!« Darauf entfernen sie sich wieder.

Ich habe das Gesehene im Keller erzählt, die Sache kam uns allen nicht ganz geheuer vor. Jedenfalls haben die Leute drüben im Hause, die das Wasser verweigerten, den Verdacht gehabt, sie hätten durch Fallschirm abgesetzte Russen vor sich.

Um acht Uhr abends habe ich den »Kameraden« gehört – Soldatensender West und Kurzwellensender Atlantik. Er nannte die Positionen, bei Berlin, Weißensee, Landsberger Allee undsoweiter; der Süden entging mir, weil der Strom für drei Minuten unterbrochen war. Erneut empfinde ich die Gespensterhaftigkeit dieses Tages in all und jedem, den ausbleibenden wie den eintretenden Ereignissen. Sie entspricht der Gespensterhaftigkeit dieses ganzen, in vielen Stadien bis zur Unwirklichkeit seltsamen Krieges.

Elf Uhr abends: Der elektrische Strom versagt endgültig. Auch das Wasser läuft nicht mehr aus der Leitung.

Das weiße Tuch, das ich aus dem Badezimmerfenster gehängt hatte, schimmert durch eine sternenlose Nacht. Bisher hat sich niemand darum gekümmert.

23. April, Montag.

Wir hatten abwechselnd Nachtwache eingerichtet, für den Fall, daß wir deutsches Artilleriefeuer bekämen. Nichts davon; aber der Geschützdonner, deutlich vermischt mit Abschüssen aus Granatwerfern, schwoll stundenweise zu beängstigender Stärke an. Ich habe nur wenig geschlafen.

Der Morgen graut. Das Land liegt da, als sei nichts geschehen. Der Gefechtslärm scheint sich noch mehr nach Berlin hineinzuziehen. Ich denke an meine Freunde dort und an Manfred, unseren einzigen Sohn, von dem wir nun lange nichts mehr hören werden. Seine letzte Nachricht war aus der Umgegend von Halle, kurz bevor Radio London die Eroberung dieser Stadt meldete. Wir vertrauen auf Gott, daß er in amerikanischer Gefangenschaft ist.

Wir wagen zu glauben, daß wir, wie auf einer Insel, verschont geblieben sind; das Haus steht unversehrt; wir sind überzeugt, daß für uns der Krieg zu Ende ist; und wenn es so ist, dann ist eingetreten, um was wir immer zu Gott gefleht haben: daß wir das Ende des Krieges unbeschädigt an Leib und Seele, Hab und Gut erleben möchten.

Ob noch deutsche Granaten, deutsche Bomben zu fürchten sind? Bei längerem Widerstand in Berlin? Ich glaube nicht an längeren Widerstand. Die Zeit ist vorbei, wo Städte Wochen hindurch gehalten werden konnten. Außerdem dürften die Russen wie gegen Wien auch gegen Berlin stärkste Kräfte angesetzt haben.

Um acht Uhr heulte eine deutsche Granate heran und platzte irgendwo. Aha, sagten wir stirnrunzelnd. Wir lauschten. Nichts deutete auf eine Wiederholung. Eine einzige deutsche Granate. Hätten sie die lieber nicht abgefeuert – es war eine Kundgebung ihrer Ohnmacht.

Wir warten der Dinge, die da kommen werden. Denn kommen wird einmal etwas, nämlich die russischen Soldaten. Immun gegen deutsche Propaganda, wissen wir doch wenig von dem Wesen dieser russischen Armee. Nicht einmal Engländer und Amerikaner wissen etwas davon, denn kein alliierter Korrespondent ist an der Front, geschweige im russisch besetzten Deutschland, zugelassen.

Da wir außer der elektrischen keinerlei Kochgelegenheit im Hause haben, machten wir, wie schon mehrfach in der letzten Zeit bei tagelanger Stromunterbrechung, zwischen ein paar Mauersteinen und unter einem improvisierten Rost im Garten eine offene Feuerstelle, um Kaffee zu kochen. Es ist windig; die Geschichte dauert lange. Zehn Uhr ist vorüber. Auf den Kornäckern hinter unserem Hause sieht man die ersten Russen, vereinzelt und in Trupps. Sie sind zu weit weg, ich kann nicht erkennen, wie sie aussehen. Einmal schienen sie jemanden auf das Wäldchen links von uns zuzuschleppen. Dann fiel ein Schuß. Die Gruppe blieb stehen, blickte zur Erde. Etwas wurde weggeschleppt, anscheinend ein Toter, aber nicht von dieser Stelle, sondern etwas abseits. Ein mysteriöser Vorgang. Die Russen entfernten sich wieder. Später tauchten erneut einzelne auf, blieben an der Stelle stehen, blickten zur Erde, gingen wieder weg.

Über Berlin hängt der Rauch von Artilleriefeuer und Bränden.

Elf Uhr: Zwei Russen treten durch unser Gartentor.

Ich öffnete sofort die Haustür und ging ihnen entgegen. Seit dem Morgen hatte ich folgende »Maßnahmen« getroffen: Auf meinem Schreibtisch liegen zwei Zeitungen. Die eine Beilage des »Berliner Tageblatts« aus dem Jahre 1932, der Sowjetunion gewidmet, illustriert, mit Stalins Bild auf der ersten Seite. Die andere ist eine Nummer von »News Chronicle« aus diesem Frühjahr, mit den Bildern der russischen Heerführer Tschernjachowski (der inzwischen gefallen ist), Rokossowski, Schukow, Koniew, Petrow, Malinowski unter der Überschrift: »The victorious Six«. Beide Zeitungen hatte ich in meinem Archiv im Luftschutzkeller aufbewahrt. Ferner halte ich in meinem Archiv im Hintergrund die sowjetrussische Übersetzung meines Romans »Union der festen Hand«, als Buch in Moskau 1934 erschienen.

Die beiden, die da gekommen waren, trugen eine Art Windjakke und Trainingshosen, dazu Maschinenpistolen; verwegene Gesichter, finstere Mienen – alles in allem ebensowohl so zu deuten, daß sie selbst Furcht hatten, wie daß sie Furcht einflößen wollten. Ich sagte: »Guten Tag, da seid ihr ja«, was sie in jeder Weise, auch im Mienenspiel, unbeantwortet ließen. Sie schoben sich ins Haus hinein und durchwanderten forschend die Zimmer. Wonach sie forschten, war nicht ganz klar. Ich zeigte ihnen das Bild Stalins. Das brachte ein Lächeln auf ihre verschlossenen Züge, während sie für den Namen Schukow kein Verständnis hatten. Sie schienen etwa fünfundzwanzig Jahre alt zu sein. Typ Dorfhandwerker. Endlich fragten sie nach Schnaps. »Schnaps« konnten sie auf deutsch sagen. Ich suchte ihnen zu erklären, daß sie Schnaps vermutlich in Berlin finden würden. »Berlin kaputt«, meinten sie. Ein Blick auf meine Bücher ließ offenbar eine Ahnung in ihnen aufdämmern, daß ich vielleicht tatsächlich keinen Schnaps im Hause hätte. Zögernd gingen sie.

Nach wenigen Minuten zwei andere: ein älterer, bärtiger, in Monteurjacke, ein junger, balkanisch aussehender, mit schwarzem Schnurrbärtchen und grünbrauner Uniform. Der ältere sagte: »Waffen?« Schreibtisch und Schränke wurden durchsucht – so, wie von allen Soldaten der Welt, wenn sie nicht gerade geborene Sadisten sind, ein solcher Auftrag durchgeführt wird. Ich hätte hundert Waffen versteckt haben können, sie hätten sie nicht gefunden. In meinem Schreibtisch lagen eine Schachtel Zigaretten und eine Dose Sardinen, für den Fall, daß einer durchaus etwas haben wollte. Der ältere, der die Waffen suchte, während der jüngere kokett sich im Handspiegel meiner Frau besah, den er im Schlafzimmer entdeckt hatte, lehnte ab, etwas zu nehmen, außer Waffen, wenn er welche fände. Mein Hinweis auf die Bilder von Stalin und Schukow entlockte ihm einen lächelnden Seitenblick. Er erzählte dem anderen, der jetzt in der Diele vor dem Garderobenspiegel stand, um sich schon wieder selbstgefällig zu betrachten, daß er bei mir Stalin und Schukow sehen könne. Sie also kannten Schukow. Mit wiegenden Hüften folgte der andere der Aufforderung, in mein Zimmer zu gehen. Wie ernst besah er die Bilder und kehrte schweigend um. Er schien auf eine Gelegenheit zu sinnen, im Hause genauer zu suchen, aber offensichtlich nicht gerade nach Waffen. Der ältere machte seine Hoffnungen zunichte, indem er ihn mit sich hinausnahm. Dieser ältere war ein gutmütiger Kerl ziemlich westlichen Aussehens. Er hätte ein auf dem Lande lebender Arbeiter irgendwo in Deutschland, Frankreich oder England sein können.

Die beiden nächsten waren schwieriger. Zwei baumlange, angetrunkene Kerle, die durchaus Schnaps wollten. Als sie endlich begriffen, daß wir keinen haben, verlangten sie, daß ich ihnen zeige, wo es welchen gibt. Meine Frau sagte mir später, daß der eine mich immerzu an der Schulter gefaßt und geschubst habe. Ich habe das gar nicht bemerkt, weil ich mich darauf konzentrierte, die Kerle mit einem Trick loszuwerden. Aber damit, daß ich undeutlich in der Gegend herumzeigte, ließen sie sich nicht abspeisen. Im Hause schräg gegenüber wohnt Herr Heß, von dem es heißt, er sei Wein- und Spirituosengroßhändler. Ich weiß es nicht, wir haben hier immer zurückgezogen gelebt und uns um niemanden gekümmert. Ich habe nur gesehen, daß alle Mahlower Kaufleute während des Krieges Herrn Heß Waren ins Haus brachten, während andere Leute nicht einmal im Laden etwas bekamen. Mögen die Russen ihr Glück dort versuchen, dachte ich. Sie blieben lange dort und kamen dann, begleitet von Herrn Heß, mit zufriedenen Gesichtern heraus. Herr Heß sagte zwar nachher, erstens habe er keinen Schnaps, und zweitens hätte er, wenn er welchen gehabt hätte, den Soldaten keinen gegeben, damit sie nicht in der Trunkenheit Unheil stiften könnten. Aber ich habe Grund, den Erklärungen des Herrn Heß zu mißtrauen. Herr Heß hat sich, obwohl er Halbjude ist, unter den Nazis recht gut gehalten und sich sogar im Volkssturm betätigt, allerdings in der Regel nur als platter Witzbold im Hamburger Tonfall.

Am Vormittag blieben wir von weiteren Besuchen verschont, jedoch in den benachbarten Häusern ging es fortgesetzt rege zu. Dies alles schienen Angehörige durchziehender Bagagetruppen zu sein.

Die Burgsdorfstraße belebt sich mit Fahrrädern, die die Russen aus den Häusern geholt haben. Für die meisten scheint ein Fahrrad den Reiz der Neuheit zu haben. Sie radeln mit der Leidenschaft eines Jungen, der sein erstes Fahrrad bekommen hat, und die Mehrzahl muß das Radeln erst lernen. Außer den Fahrrädern werden die Deutschen, wie man hört, ihre Uhren los. Dennoch tue ich meine Armbanduhr nicht ab. Vorläufig möchte ich die Dinge an mich herankommen lassen.

Da meine Frau im Garten jetzt kein Feuer haben möchte, weil sie glaubt, die Russen würden dadurch auf uns besonders aufmerksam, haben wir im Heizkeller eine offene Feuerstelle hergerichtet. Das ist eine tolle Sache. Man erstickt halb vor Qualm, und wenn man Tür und Fenster öffnet, hört das Feuer auf zu brennen. Es dauert schrecklich lange, bis etwas kocht. Glücklicherweise haben wir in der vorigen Woche einen Vorrat von Wasser in Wannen angelegt.

Gegen drei Uhr nachmittags sahen wir eine Abteilung Soldaten, die sich etwa fünfhundert Meter links von unserem Hause, auf einer vor einem Wäldchen gelegenen, mit Korn bestandenen Anhöhe einzugraben begann. Da gleichzeitig das Feuer vor und in Berlin zunahm, entstanden Visionen eines deutschen Gegenangriffs. Aber nicht nur wir, sogar auch manche »Volksgenossen« (wie wir die unbedenklichen Mitläufer der Nazis nennen) sind der Meinung, daß eine Rückkehr der Deutschen das Schlimmste wäre, was uns passieren könnte. (»Der Deutschen«, habe ich geschrieben, und so sprechen wir auch stets. Unsere entsetzliche Tragödie, daß wir von dem Land, in dem wir geboren sind, als von etwas Fremden sprechen müssen, weil die Nazis es uns gestohlen haben.) Andere aber hoffen auf die Rückkehr der Deutschen, etliche glauben sogar daran. Denn »der Führer« hat es ja versprochen: »Berlin bleibt deutsch, Wien wird wieder deutsch«.

Nach einer Weile, während welcher wir die Abteilung Soldaten nicht mehr beobachtet hatten, wurde es um unser Haus lebendig. Wie es im einzelnen vor sich ging, wußten wir kaum zu unterscheiden, jedenfalls füllte sich die Terrasse vor dem Hause im Handumdrehen mit einer Menge Soldaten, die in der Meinung, dies sei der Eingang, durch den Wintergarten Einlaß begehrten. Ich öffnete die schmale Tür, die, als solche nur von innen kenntlich und infolgedessen nur von innen zu öffnen, zur Terrasse führt. Jemand bedeutete mir in gebrochenem Deutsch, daß man hier nicht wohnen, nicht schlafen, nur essen wolle. Dieser Jemand hatte ein junges, rundes, lachendes Gesicht, sympathisch, mit beweglichen Zügen. Ehe wir begriffen, ob wir sie etwa bewirten sollten, denn wir hatten uns gerade zu einer Tasse Kaffee hingesetzt, hatte sich mein Arbeitszimmer mit ungefähr zwanzig Menschen gefüllt, im Wintergarten standen auch noch etliche, und auf der Terrasse war Getrampel und Gemurkse. Ich konnte mich aber nicht darum kümmern, was das war, denn schon saßen in der Sesselecke um den kleinen Tisch vier, wie ich jetzt erkannte, Offiziere, dazu ein paar Ordonnanzen und der besagte Jemand, der als Dolmetscher fungierte. Er sprach Jiddisch-Deutsch und erzählte mir später, daß er Jude sei und aus Kiew stamme.

Inzwischen wurde Essen über den Tisch gebreitet. Brot, Butter, Wurst, Schinken in Breughelschen Mengen, dazu Schnaps. Wir brachten Gläser. Wir hatten noch einen Rest Kuchen – wie auch den Kaffee, aus Liebesgabenpaketen meines Schwagers in der Schweiz. In der Annahme, die Russen wollten von uns bewirtet werden, hatten wir unseren Kaffee und Kuchen voreilig zur Verfügung gestellt. Sie nahmen ihn. Wie töricht von uns! Soviel Essen und Trinken, wie hier auf meinem kleinen Tisch gestapelt war, hatten wir seit Jahren nicht gesehen. Ein einziger Blick belehrte uns, daß das alles in Deutschland erbeutet war. Wir mußten uns zu ihnen setzen und vom Essen und Trinken kosten. Bald darauf kam zu den anderen Offizieren noch ein Major. Draußen vor dem Wintergarten wurde eine Strippe gezogen und mit Apparaten hantiert. Wir verstanden, daß wir den Stab einer Fernsprecherabteilung im Hause hatten.

Die Offiziere und der Dolmetscher bewunderten meine Bücher. Ich zeigte ihnen die russische Übersetzung meines Romans »Union der festen Hand«, der mir vor vierzehn Jahren den Kleistpreis der Linken und den Haß und die Verfolgung der Rechten zugezogen hatte. Einer, ein Hauptmann, las aufmerksam das Vorwort des Übersetzers Max Bernstein, das über Werk und Autor orientiert. Es entspann sich ein Gespräch über Nationalsozialismus und Krieg. Was die Russen mit Betonung sagten, als brächten sie uns eine Offenbarung, haben wir ja von Anfang an gewußt, und noch viel mehr, viel besser, und wie oft haben wir es unter unseren Freunden in den vergangenen Jahren wiedergekäut… Der Hauptmann insbesondere schien, wie das in Deutschland hieß, »politisch geschult« worden zu sein. Er sprach einen Propagandasatz nach dem anderen mit religiösem Eifer. Und er hatte eine ähnliche Frisur wie Hitler.

Durchweg benahmen die Offiziere sich höflich. Auch hatten sie das bei allen Nationen übliche Maß an Allgemeinbildung, was der Skeptiker in mir auf das Konto der Spezialtruppe, der sie angehörten, buchte. Was an Mannschaften im Zimmer herumstand oder nach und nach neugierig hereinkam, war anständig. Einer liebte die Musik, und ich ließ ihn auf Manfreds Koffergrammophon eine Schaljapin-Platte vorspielen. Daß der elektrische Plattenspieler wegen Strommangels nicht geht, war zwar jedem klar, aber der Strommangel erschien ihnen merkwürdigerweise nicht selbstverständlich. Bei der großen Menge von Soldaten war die Gesamtsituation nicht immer zu überblicken. Wie es schien, paßten die Offiziere auf, daß die Soldaten sich nicht hinsetzten. Dann kam einer, der am Fernsprecher hockte, mit einer Meldung herein. Sie mußten abrücken, Richtung Berlin. Für uns war es eine Erleichterung, weil es bedeutete, daß die Front vorrückt. Wir haben keine Lust, noch nachträglich durch deutsche Gegenangriffe (an die der Verstand ohnehin nicht glaubt – »womit denn?«, wie jener Offizier sagte) zum Kampfgelände zu werden.

Wir hatten im besten Einvernehmen beieinandergesessen. Der Aufbruch war dann so turbulent wie die Ankunft. In der Stille, die urplötzlich folgte, sahen wir uns um: Es ist nichts abhandengekommen. Im Garten ist der Wipfel einer Birke beim Legen der Fernsprechleitung gebrochen, in den Beeten ist etwas herumgetrampelt worden, das ist alles. »Sie haben Glück gehabt, daß Sie den Stab bei sich hatten«, sagte später jemand zu mir, und ich mußte hören, daß andere Soldaten der gleichen Abteilung anderwärts ungebärdig gehaust hatten: den Inhalt von Koffern und Schubladen durcheinandergeworfen und teilweise mitgenommen, Eßvorräte vertilgt und das, was sie nicht mochten, auf die Erde geschüttet und zertreten. Ich dachte an einen der Offiziere, der sich hatte angelegen sein lassen, mir den Unterschied zwischen der Wirklichkeit der Roten Armee und der deutschen Propaganda über sie klarzumachen. Gewisse Übergriffe seien im Kampfgebiet unvermeidlich, aber die deutschen Truppen hätten in Rußland systematisch Greuel begangen – wozu er Fälle jener Art anführte, von denen wir wieder und wieder nicht allein in ausländischen Radiosendungen, sondern auch in mündlichen Berichten deutscher Soldaten (solcher, die sich dessen rühmten, und solcher, die sich dessen schämten) mit stummem Schauder gehört haben. Ich habe die Erklärungen des Offiziers akzeptiert und bin geneigt, angesichts der »Taten« der nationalsozialistischen Wehrmacht – keineswegs bloß der SS – dem einfachen russischen Soldaten sogar mehr nachzusehen, als der Offizier dulden wollte.

So brach der Abend an, alles in allem etwas gespenstisch, mit dem im Keller gekochten, leicht rauchig schmeckenden Kartoffelgericht, dem unentwegten Geschützdonner, dem toten Radio und der Dunkelheit, die wir nur durch eine Kerze erhellen können. Wir gingen zu Bett, ich zog mich aus und wollte einschlafen. Gegen zwölf Uhr wurde geklopft. Zuerst an der Tür. Ich mußte, bevor ich Licht machte, das Fenster mit der Verdunkelung schließen. Schritte hinter dem Haus; Klopfen am Fensterladen. Ich antwortete. Ich zog die Hose an, hängte den Rock über und ging Öffnen. Zwei Russen mit Gewehr. Im schwachen Kerzenlicht etwas fette, blasse Gesichter. Sie gingen durch die Zimmer; mittlerweile hatte auch meine Frau sich angekleidet. Endlich bedeutete mir der eine, ihm hinaus vor die Tür zu folgen – meine Frau solle drinnen bleiben. Auch der andere blieb zurück. Ich beschloß, es mit Dummheit zu versuchen; das heißt, ich gab ihnen mit immer neuen Redewendungen zu verstehen, daß ich nichts verstünde. Bei dieser Methode gelangten wir allesamt, die beiden Russen, ich und zuletzt meine angstvolle Frau, vor die Tür auf den Steinplattenweg, der zur Gartenpforte führt. Es war Sternenlicht. Man sah die Kerle, aber nur undeutlich, einer hatte einen gewölbten Rücken, der andere schien jünger und energischer zu sein. Aber indem sie mir abwechselnd immerzu winkten und meine Frau, statt, wie sie es wollten, zurückzubleiben, nachfolgte, gelangten wir ständig weiter hinaus, bis beinahe ans Gartentor. Dieser Situation waren die Burschen, zu unserem Glück nüchtern und von Natur nicht ganz rabiat, nicht gewachsen. Jetzt fragte der eine mit den paar deutschen Worten, die er kannte: »Ander Haus auch Frau?« Und er zeigte dahin und dorthin. Natürlich, sagte ich, überall seien Frauen. Ich dachte: Sollen sie doch den Nazis auf den Hals gehen, oder denen, die fast noch schlimmer als die Nazis sind, die zwar nicht in der Partei waren, aber der Hitlerei mehr als ergeben.

Weg waren die beiden – wir standen im Hof, meine Frau und ich und sahen uns an. Als wir wieder hineinkamen, meinte von der Treppe oben die bei uns zwangseinquartierte Frau Siegel: »Die suchten wohl eine Frau zum Schlafen.« Dieses gemütvolle Phlegma ärgerte mich. Unsere Zwangseinquartierten oben im Hause haben bis jetzt alle mit dem ganzen Spuk nichts zu tun gehabt. Die Last tragen wir hier unten. Aber oben huldigen sie gemeinsam der Auffassung, daß wir nicht genug Rücksicht auf sie nehmen und von Rechts wegen alles, was wir haben, ihnen übereignen müßten. Da ist diese Frau Siegel, korpulent wie eine Matrone, die durch eine Schiebung der »Gemeindeobersekretärin« Krüger und des Bürgermeisters Hagena mit ihrem Kind als Bombengeschädigte aus Berlin-Lankwitz eingewiesen wurde, wobei Herr Hagena sich des Gendarmen Geßler bediente, der durch seine Mißhandlungen russischer Gefangener sowohl wie durch seine Erpressungen bei Kaufleuten berüchtigt war. Frau Siegel hat ein Jahr lang als »voll Fliegergeschädigte« Bezugsscheine für alles Mögliche bekommen, dazu Räumungsunterhalt und so fort; in Wirklichkeit war ihre Wohnung in Berlin-Lankwitz nur vorübergehend unbenutzbar, sie hatte einen Untermieter darin sitzen und alle ihre Möbel und Kleidungsstücke gerettet. Ihr Mann schickte aus Dänemark, wo er Zollpolizist war, Kisten voller Lebensmittel – ein typischer Fall zur Charakteristik der Durchschnittsdeutschen: Frau Siegel hat öfters geäußert, ihr sei angst, wenn der Krieg zu Ende sei, dann könnten sie so doch nicht mehr leben. Ferner haben wir da oben die Breslauer Flüchtlinge: Frau Ammert, klein wie eine Zwergin, aber betriebsam, laut und raumfüllend. Frau Peiker, ihre verheiratete Tochter, faul und putzsüchtig, deren zweijähriges Kind, frech, unsauber und unerzogen. Eine wahrhaft ägyptische Plage. Frau Ammert, deren Mann ein schwerhöriger Trinker und kleiner Angestellter bei Krupp gewesen war, liebt es, wenn sie von anderen Leuten erzählt, zu sagen: »Die sind von ganz einfacher Herkunft.« Ich meine, Figuren aus meinem Roman »Union der festen Hand« vor mir zu haben: die Dopslaffs, Otto und Paula Wittkamp.