Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Like Book

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Young Adult. Инстахит. Это личное

- Sprache: Russisch

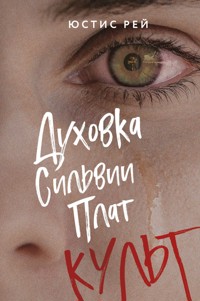

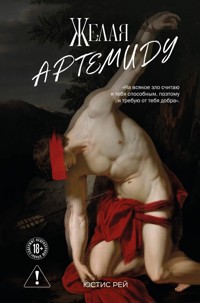

Новинка от автора дилогии «Духовка Сильвии Плат» Юстис Рей! — В каждом из нас есть свет и тьма, но это не главное. — Что же главное? — Как ты ими воспользуешься. Лучший друг Майкла покончил с собой. Он не может смириться с потерей и винит себя в случившемся. Ни любовь к младшей сестре, ни живопись, которой он мечтал посвятить жизнь, не приводят его в чувства — лишь одержимость сестрой мертвого друга возвращает его в реальность. Поговаривают, что она душевнобольная, но почему она кажется самой разумной из всех, кого он когда-либо встречал? Его поглощает калейдоскоп бурных ночей и беспорядочных связей, но порой через густое марево проступает тень прошлого — туманный призрак девушки, исчезнувшей из школы-пансиона, где учился Майкл. Расследование полиции зашло в тупик — ни улик, ни подозреваемых, — но семья пропавшей нанимает частного детектива, который намерен выяснить правду. Даже ценой собственной жизни. Таинственная Великобритания, атмосфера дарк академии, психологический триллер. Шикарный слог автора, яркие персонажи, красивое художественное оформление не оставят никого равнодушными. «Желая Артемиду» — история о принятии своей тьмы и вечной с ней борьбе. Читать в авторской серии: «Духовка Сильвии Плат», «Духовка Сильвии Плат. Культ», «Параллельная вселенная Пеони Прайс».

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 927

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Юстис Рей Желая Артемиду

«Люди, к которым испытываешь наибольшую привязанность, не всегда вызывают наибольшее уважение».

© Рей Ю., 2025

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2025

Пропавшая без вести

Мэри Энн Крэйн

Лидс, Суррей

Возраст: 16 лет

Пол: женский

Место рождения: Англия, Нерсборо

Волосы: каштановые, вьющиеся, ниже лопаток

Глаза: голубые

Рост: 5,5 футов

Вес: 117 фунтов

Мэри Энн Крэйн, ученица частной школы-пансиона Лидс-холл, была объявлена пропавшей 17 июня. В последний раз Мэри видели в стенах школы в ночь с 16 на 17 июня. На ней было синее платье и черные кеды. Мэри оставила все вещи в комнате в резиденции школы. Тщательный обыск здания и близлежащих районов и последующее расследование не увенчались успехом. С тех пор как Мэри пропала, она не связывалась с семьей и друзьями. Полиция продолжает расследование.

Если у вас есть какая-либо информация об исчезновении Мэри Энн Крэйн, рекомендуется связаться с офисом полиции по телефону или сообщить посредством личного обращения в отделение.

Часть I Майкл

Горько плачет он ночью, и слезы его на ланитах его.

Нет у него утешителя из всех, любивших его; все друзья его изменили ему, сделались врагами ему.

В моей душе живет нечто непонятное мне самому.

1

В начале было Слово [1]. И этим Словом была Ярость.

С колотящимся сердцем, все еще трепеща от ужаса и потрясения, Майкл спрятал руки в карманы и сжал челюсти, подавив приступ тошноты, что сопровождал его всю дорогу на кладбище: липкая духота, назойливое жужжание матери, бесконечная тряска и его безвольно болтающееся тело на заднем сиденье. Подсвеченная солнцем зелень резала глаза, билась в такт сердца.

Ярость набухала. Майкла распирало от злобы и невысказанной тоски, отчего он каждый раз вспыхивал из-за сущих пустяков: новые запонки никак не застегивались, черную ткань костюма припекало, ветер обдавал пылающие щеки нагретым воздухом, собственное отражение расплывалось в окнах машин. Даже от правильности старшего брата тошнило чуть больше обычного. Как и всегда, Эдмунд вызвался сопровождать его, чтобы поддержать в главной жизненной цели – не опозориться, хотя сегодня все причины для опасений померкли: Майкл был слишком измотан утренним приступом рвоты, слишком устал для экстравагантных выходок, слишком трепетал перед покойником. С тех пор как исчезла Мэри Крэйн, он мучился бессонницей, постоянно клевал носом, страдал от ничем не убиваемой мигрени, едва ел – в желудке все предательски скрутило, заурчало, и он втянул живот, а после сунул руки еще глубже в карманы брюк.

– Ты как? – спросил Эдмунд с привычной беспокойной ноткой и внезапно появившейся в голосе хрипотцой.

Майкл обещал себе держаться стойко, а если и плакать, то с достоинством, как Ахилл, провожающий Патрокла в последний путь: «Радуйся, храбрый Патрокл! и в Аидовом радуйся доме! Все для тебя совершаю я, что совершить обрекался» [2]. Или как герой оскароносной драмы, выдавая одну запоминающуюся реплику за другой, но в голове точно возвели новые стены, переставили всю мебель, надымили – ни слез, ни слов – все застыло в тупом онемении. Порой он просыпался в душной комнате, утопающей в молочном свете, и с минуту соображал, существует ли, а если и существует, то где.

– Почему мы здесь? – не унимался Эдмунд, полы его пиджака дрожали на ветру.

– Он был моим лучшим другом.

– Не обманывай себя. Хотя бы сегодня.

Майкл впервые за день внимательно взглянул на брата: на молодое, но мужественное лицо, что расплывалось перед глазами, точно на плохо проявленной фотографии. Обычно золотистые волосы Эда светились подобно нимбу, голубые глаза смотрели со вниманием и пониманием, но в тот день он как зеркало отражал Майкла, будто между ними не пролегала пропасть в семь лет. Брови Эдмунда сдвинулись к переносице, под глазами залегли тени, отчего лицо приобрело страдальческий, болезненный вид, и если бы Майкл знал брата чуть хуже, то решил бы, что тот намеренно копирует, дразнит его.

Неспешным шагом братья брели мимо серых надгробий, покрытых мхом и плесенью. На всех была выбита одна фамилия, великая, как бездна между Англией и США, вечная, почти как Господь Бог. Фамилия с историей – Лидс, – которая веками взращивала репутацию; частное кладбище – апогей их отрешенности от мира.

Майкл резко остановился, словно внезапно налетел на край пропасти, долго подавлял комок в горле и резь в глазах, набирал воздуха в легкие и сжимал кулаки, искал смелость, чтобы войти в толпу черных костюмов и платьев, душных приветствий и пластмассовых соболезнований: умирать таким молодым, как несправедлив мир, пусть земля ему будет пухом. Он закусил щеку до крови – солоновато-железный привкус застыл во рту, точно он жевал горстку монет, – и обвел присутствующих неживыми глазами – он презирал и ненавидел их всех.

Эд по-отечески похлопал его по спине, после ободряюще стиснул плечо:

– Прорвемся.

Майкл одернул себя, сдержав язвительную колкость, – за последнее время это был самый подбадривающий поступок, который кто-либо совершал по отношению к нему. Не «прорвешься», но «прорвемся» – всегда вместе, вдвоем, несмотря ни на что. Ну что за человек? Нельзя быть таким добрым, подумал он, это просто патология. В последние годы Майкл только и стремился вывести Эда из себя, но тот с достоинством принимал удар, и оттого он все гадал, сможет ли хоть что-то переломить его спокойно-благостный настрой, стены невидимого буддистского храма, где никто не слушает дурного, не говорит дурного и не смотрит на дурное. Третья мировая? Спуск всадников Апокалипсиса на землю? Пропасть, внезапно разверзшаяся под ногами? Эд точно рос за год на пять и к двадцати пяти познал жизненную мудрость, как монах или вождь племени, отказавшийся от всего мирского, – он все подмечал и без труда завоевывал расположение людей. Его можно было только любить или обожать – негативных чувств он не вызывал. Втайне Майкл мечтал походить на него хотя бы на сотую долю, но верил, что для этого ему нужно было родиться от другого мужчины – от отца Эда.

Вытащив вспотевшие руки из карманов, Майкл беспокойно сжал их в кулаки, и так несколько раз, пока не унял дрожь. Пробрался через белый шум к черной пасти, зияющей в ослепительной зелени подстриженной травы. Могила с невероятно ровными стенками, точно сделанная с помощью формы для выпечки, – идеальная могила для идеального человека.

Гроб все еще везли – посылка без адресата.

Припекало. Он сильнее стиснул челюсти и кулаки. Язык присох к небу – ни вздохнуть, ни выдохнуть. За воротником рубашки взмокло – он оттянул его, расстегнул верхнюю пуговицу. Дышать, стоять прямо, не рухнуть в обморок. Окутанное безмолвием, время погрузилось в знойное марево, замерло в неверии. Фредерик Лидс – исключительный юноша из исключительной семьи. Почему человек, подобный ему, добровольно расстался с жизнью? И если это произошло, может (и должен ли) Майкл дышать, ходить по земле и разговаривать?

Это твоя вина. Все твоя вина, шептал Фред или то, что от него осталось, где-то за ухом. Даже мертвым он знал больше, чем многие живые. Он был худшим из всех. Он был лучшим из всех. Почему это осознание всегда приходит так поздно? Отчего он пропитан этой неутихающей, щемящей виной, сквозящей во всем, что он делал? Он оглянулся по сторонам в страхе, что кто-нибудь заметит, увидит, узнает, подбежит и вспорет брюхо, и из него зловонным потоком вывалятся личинки постыдных, грязных тайн. Но никто не обращал внимания. Никто, кроме нее…

Сердце ухнуло вниз, и он едва не сложился пополам в приступе ужаса, встретившись с ее прямым холодным взглядом. Глаза Фреда. Но не совсем. Проблеск жизни в глубине? Облаченная во все черное – лишь кусочек длинной шеи из-под воротника-стойки и мраморные руки белели на фоне, – точно призрак старого замка, она стояла на противоположной стороне могилы, словно на другом берегу, до которого он отчаянно желал, но не мог добраться. Смотрела беззастенчиво и прямо, впервые смотрела на него так долго. Она – Грейс Лидс, – как и полагается наследнице великого человека, держалась с выученной бесстрастностью и фамильной гордостью, с натянутой как струна спиной и лицом, не выражающим эмоций, – так же, как когда-то ее брат и отец. Только набухшая жилка у виска выдавала в ней живого человека.

Неуверенность? Оцепенение? Ступор! Как и всех учеников Лидс-холла, преподаватели заставляли его отыскивать идеальное слово для выражения своих мыслей. Идеальным словом, чтобы описать тот миг, было «ступор».

Черное платье полностью скрывало ее фигуру, придавая ей излишней бледности и болезненности, выделяло тени под глазами и сами глаза, испещренные красными прожилками. Она словно парила над землей, а учитывая длину платья – ног не видно, – возможно, так оно и было. Как капля на кончике ножа, она грозилась упасть в любую минуту, затеряться в траве, погаснуть, как пламя свечи, раствориться в сильном порыве ветра, присоединившись к брату.

В сознании Майкла застыл ее образ в форме Лидс-холла. Грейс Лидс, тонкая и нездорово бледная, как умирающая балерина, изящная девушка со страниц пыльных романов, но заглянешь в глаза – и невольно отшатнешься. Неумолимая сила – во всем, что она делала и говорила, – именно она помогала ей выглаживать с лица страх, сомнение и вину – все, что мучило его после самоубийства друга.

Вот бы она умерла вместо него. Устроил бы меня такой расклад?

Он крутил эти мысли в голове то так, то этак, представляя, что на том краю стоит Фред, а Грейс иссохшим цветком укладывают на его место, но и этот вариант не пришелся ему по душе. Жизнь в целом не приходилась ему по душе. Уже очень давно.

– Мы собрались, чтобы благоговейно и искренне проститься с близким нам человеком. – Священник, уже немолодой, лысоватый и высокий мужчина, читал прощальную проповедь, время от времени поправляя очки, обращаясь взглядом ко всем и никому.

Отголоски его речи едва доносились до неслышащих ушей Майкла. Он едва дышал, едва соображал, словно уродливый младенец, бултыхался в духоте и воспоминаниях, но тяжелая ладонь Эда опустилась на его плечо, и пелена занавесом спала с глаз.

– …Тайна смерти глубока и величественна, поскольку с ней связано завершение земного жизненного пути и будущее предстояние перед судом Божиим…

Перенять хотя бы каплю невозмутимости Грейс – в бесстрастности есть свои плюсы, сказал он себе, никто не знает, о чем ты думаешь, – можно нападать с любой стороны.

– …Тело человека есть место, где обитает вечно живая душа, которая на земле, как в плену, томилась, объятая плотью…

Жертвой его внимания теперь стала Агнес Лидс – тетя Грейс и Фредерика. На ее фарфоровом лице в обрамлении охровых волос застыла горькая печаль, откровенная подавленность, как и полагается родственнице усопшего. Майкл видел цвет этой прекрасной, еще молодой женщины – графит с легким оттенком берлинской лазури, был у нее и запах, но гораздо менее приятный, чем цвет, – запах тины.

– …Наша жизнь есть время приготовления к жизни вечной…

В строгих костюмах в стенах Лидс-холла Агнес представлялась кем-то более мудрым, взрослым, несокрушимым, теперь же его поразила ее молодость, беззащитность и уязвимость. Сломленность редкого растения, которое некогда было человеком («Отец, помоги! Коль могущество есть у потоков, лик мой, молю, измени, уничтожь мой погибельный образ!» [3]).

– …Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира [4]. Богу нашему слава, ныне и присно и во веки веков! Аминь.

Грейс обняла Агнес за плечи – объятие походило на стягивание жертвы удавом.

Белоснежные руки с сеткой голубых вен…

Майкл в спешке покидал кладбище, задыхаясь от ужаса безысходности.

– Майкл! Майкл, постой. Да стой же ты! – кричал ему вслед Эд, но он лишь ускорил шаг. – Ты всегда убегаешь.

Наша жизнь есть время приготовления к жизни вечной…

Он отвинтил крышку бутылки – жидкость плескалась о стенки, – влил в себя виски.

Тайна смерти глубока и величественна…

В темноте вспыхнул рыжий глаз зажигалки. Он прикурил.

Вечно живая душа, как в плену, томилась, объятая плотью…

Он тоже томился. В оболочке, которую ненавидел.

Богу нашему слава, ныне и присно и во веки веков!

Все вокруг гремело, пылало, неслось, как за окнами скоростного поезда.

Ненавижу тебя. Я ненавижу тебя, Грейс Лидс.

Темнота под веками пульсировала и кружилась. Его снова вырвало. Горло саднило кислотой.

Аминь.

2

Облезлый потолок с рыжими потеками по углам давил на него, тишина звенела. В удушливой пелене сигаретного дыма и тревожных мыслей Майкл сел и огляделся, увидев свое мутное отражение в пузатом телевизоре. Протерев глаза, чтобы стянуть невидимую муть с головы, он огляделся уже более осознанно.

Сумрачная комната, едва освещенная одинокой лампой на прикроватном столике, напоминала декорации для низкобюджетного инди-хоррора, действие которого происходило в дешевом мотеле: скрипучие полы, едкий запах моющего средства, потрескавшиеся ручки, пластиковые цифры со стертой позолотой, из-за чего каждый номер превращался в один и тот же. Мини-отель, ставший фоном для его отчаяния, назывался то ли «В гостях у Джо», то ли «В гостях у Бо», что-то про гостей – это точно. Он лег и закрыл глаза, желая спрятать во мраке свое горе. С силой помассировал виски, надавил на веки в попытке прокрутить события прошлой ночи, но из памяти все подчистую стерто – пленка вырвана из кассеты.

фред

Гроб, как пазл, вошел в идеально ровную могилу.

В дверь постучали. Сердце забилось быстрее, стены сужались, грозясь раздавить, голова кружилась до тошноты, точно он на огромной скорости катался на карусели. Стук раздался снова, на этот раз более настойчивый – Майкл не удивился бы, если бы на третий раз дверь вышибли ногой. Скатившись на пол, выругался, прислонился спиной к кровати и спрятал лицо в ладонях. Все кружилось даже под темнотой век. Выдохнув, он поднялся на ноги и, опираясь на мебель – деревянную, липкую, обитую тканью, – добрался до двери и дернул ручку.

На пороге стояла Шелли с расплывшимся лицом, как у неоткрытого персонажа в компьютерной игре, но длинные латексные сапоги блестели в слабом свете коридорных ламп. Шелли. Красивое имя. И значение у него было не менее благородное – жемчужная, однако оно ей не подходило, как будто на овчарку натянули башмачки чихуахуа. Шелли не напоминала ни жемчуг, ни какой-либо иной драгоценный камень. Она была подделкой низшей пробы и, подобно знаменитой тезке, превращала его в монстра[5].

– Приветик, американец, – прощебетала она одним из своих искусственных голосков и кокетливо помахала пальчиками, унизанными дешевыми кольцами.

– Тебе… тебе не обязательно было так выряжаться. – Он прочистил горло, но его стенки все равно ощущались как листы наждачной бумаги.

– Еще бы вы, мужланы, не были такими гребаными фетишистами, – уже своим голосом ответила она и, кольнув карими глазами, толкнула его плечом и вошла в номер. Покой коридора нарушало бешеное мигание и зуд лампы, и в темноте, вспыхивающей синеватым флуоресцентным светом, Майклу привиделся до боли знакомый силуэт. Он захлопнул дверь. Он не хотел видеть.

– Неужто соскучился? – В настоящем голосе Шелли всегда сквозили обвиняющие нотки, и хоть Майкл не любил, когда она натягивала маску, в этот миг он предпочел бы притворство.

Усевшись на диванчик, Шелли закинула одну ногу на другую. Пожалуй, ноги были лучшей ее частью – больше ни у одной женщины он не видел таких подтянутых, длинных и стройных ног. Впрочем, их красота быстро меркла на фоне ее откровенной вульгарности и ошеломительной прямоты.

– Так что, не нашел себе подружку? Ну, из ваших. – Под «из ваших» она подразумевала богатых – она презирала всех, у кого карманы пухли от денег, даже Майкла.

С минуту он апатично стоял у двери, не в силах пошевелиться и отвести взгляд от ее блестящих сапог. Шелли не вызывала в нем никаких особенных чувств, но ее появление разбавило мрак комнаты, как кисточка, испачканная красками и опущенная в стакан с водой, и он смотрел на нее, надеясь, что от мрака избавится и он.

– Господи, какая духота тут у тебя, – возмутилась она, стянув косуху – под ней оказался обтягивающий крошечный топ, – и небрежно кинула в кресло. Майкл устроился возле Шелли на диване, сел на пятно, которое когда-то могло быть как выпивкой, так и кровью. Из бюстгальтера – большого, но ненадежного сейфа – она выудила краски и бросила на столик.

Немного погодя он нашел свой пиджак, достал деньги и передал их Шелли. С видом опытного дельца – каким она и была – она быстро перебирала купюры длинными пальцами с черным облезшим лаком.

– Не доверяешь мне?

– Я никому не доверяю.

Под тихий шелест фунтов он откинулся на спинку дивана и, запрокинув голову, рухнул в темноту под веками, впал в медитативный транс, и все окружение, как и его мысли, приняло оттенок артхаусной драмы с элементами криминала: в мотель врываются люди в масках, изрешечивают дверь и его тело из автомата, насилуют Шелли, убивают ее особенно жестоким образом.

Шелли, девушка-дворняга, отлично знала законы реального мира. Они познакомились благодаря Фреду. С ней Майкл потерял свою девственность и стыд, позже переспал с ней еще пару раз, а может, пару десятков раз, но никогда не воспринимал ее любовницей, ему вообще не нравилось думать о ней – въевшееся пятно на рубашке: ни постирать, ни выкинуть. Майкл давно не звонил и не писал ей, ведь все воспоминания о ней мостиком вели его к Фреду…

Пересчитав деньги, Шелли встала и спрятала их в карман косухи, а после закурила, как обычно, держа сигарету между большим и указательным пальцами, сильно вдыхая. Ничего элегантно-эротичного, как в старых фильмах, – куря, она походила на уголовницу-рецидивистку, хотя Майкл сомневался, что Шелли когда-то сидела в тюрьме, разве что так, в обезьяннике за дебош по пьяни. Он никогда не спрашивал о ее прошлом, но порой представлял со сжимающимся сердцем, как она, еще совсем девочка: острые коленки, блеск в глазах, некрашеные волосы, – бросает школу и, за неимением иных вариантов, сбегает из дома от отчима-ублюдка и матери-алкоголички, спит где придется, мечется из одного клоповника в другой, доедает объедки, продает себя, и хоть он и не знал, правда ли это, но ссадины и шрамы по всему ее телу подсказывали, что он недалек от истины.

– Смотрю, наше расставание не пошло тебе на пользу, – с усмешкой отметила она, кивая подбородком на полупустую бутылку виски. – Что на этот раз?

Шелли придвинулась ближе, пробежалась пальчиками по его груди и положила на нее руку, отчего он весь сжался.

– Что, опять к рисованию потянуло?

Он с предательской неуверенностью сглотнул, покачав головой, и невольно пошарил по закоулкам памяти, где его прежнюю версию размазало этими красками по стенам. Он хотел быть размазанным.

– Девушка, что ли, кинула?

– С чего ты взяла?

Она улыбнулась снисходительно-знающей взрослой улыбкой и сбросила пепел на пол, по-бунтарски игнорируя пепельницу.

– А по какой еще причине молоденькие мальчики так убиваются?

Шелли едва перевалило за тридцать – она скрывала точный возраст, – но вела себя так, словно разменяла шестой десяток, и не упускала случая напомнить, что у Майкла еще молоко на губах не обсохло.

– Фред умер.

Он никогда прежде не говорил об этом вслух. Простые слова – тяжкое значение. Гром среди ясного неба. Земля разверзлась под ногами. Пузатый экран телевизора дал трещину. В ванной сорвало кран. Днище кровати проломилось и вспороло матрас. Стены крошились и падали, за ними – бездонный тоннель, из которого он в отчаянии смотрел на мир, черная пустота, бескрайний вакуум неизвестности, как в космосе. Это должно было произойти, мир полыхал, все погибало, охваченное адским пламенем. Стоны и крики, вонь горящей плоти, собственной плоти. Но комната, город, страна, как и прежде, жили своей никчемной безынтересной жизнью.

Ухмылка соскользнула с позеленевшего лица Шелли, но от соболезнований она воздержалась, и он мысленно поблагодарил ее за это.

– В Афинах он даже не успел бы стать эфебом [6].

– Чего? – старчески-негодующим тоном отозвалась Шелли. – Опять эта ваша заумная хрень.

Он шмыгнул носом и вытер его рукавом.

– Есть кое-что еще более паршивое… в последний вечер, когда мы говорили… – Он запустил пятерню в волосы и с силой потянул. – Я все испортил. Я охеренно плохой человек.

– Ты себя переоцениваешь, дорогуша. Но да, со мной ты ужасен. Не позвонишь, не напишешь…

– Я никому не звоню. Теперь мне все безразличны.

– Прямо-таки все? А как же твоя малышка Кэти? Сколько ей уже?

– Тринадцать.

– И сколько еще она будет твоей малышкой? Ляжет под какого-нибудь пижончика в красном пиджачке и забудет о своем большом страшном брате.

Он сжал челюсти. Молчание висело над ним, как копье на ниточке, которая норовила порваться от любого опрометчивого слова, дуновения ветра. Шелли докурила, потушила окурок в пепельнице и обрубила нитку:

– Так что случилось?

Наконечник вонзился ему в грудь – он задержал дыхание.

– Покончил с собой.

Каждую ночь воображение Майкла рисовало яркие, пугающие картины того, как Фред носился по мрачному, извилистому, подернутому дымкой лабиринту там, в мертвой глубине, и пытался найти выход, не зная, что ему некуда вернуться.

– Он даже… даже не оставил записки, – сдавленно произнес он и только в тот миг окончательно осознал, что это не сон, он не очнется весь в поту посреди дня в измятых простынях и груде шелестящих страниц, задыхаясь от жары, – это произошло: Фредерик умер.

Шелли задумалась, поджав губы, отчего стала настоящей собой – той Шелли, какой она была за фасадом дурного вкуса и вынужденной грубости: думающей и чувствующей молодой женщиной, у которой, в должных условиях, могло бы сложиться прекрасное будущее.

– Думаешь, это из-за той девчонки? – спросила она на манер опытного детектива.

– Девчонки?

– Мэри Крэйн. Они же вроде мутили или как? Сейчас в Суррее не найдешь газету без ее фотки.

– Не знал, что ты читаешь газеты. – Майкл рывком подвинулся вперед – это походило на полноценное упражнение, – схватил пачку и, снова откинувшись на спинку, вытащил сигарету, но долго не мог прикурить. Руки не слушались, голова, впрочем, тоже.

– Голубоглазик покончил с собой… Я бы охотнее поверила в то, что с собой покончишь ты.

Майкл затянулся до жжения в легких.

– Почему он это сделал? Ты не хочешь выяснить?

– Боюсь, если я открою эту дверь, назад дороги не будет. – Невидящий взгляд беспокойно забегал по темным пятнам вокруг. – Я не смогу управлять тем, что из нее выйдет.

– Какие метафоры! Да ты прирожденный поэт, Майкл Парсонс, – шутливо ткнула она его под ребра, и Майкл окатил ее взглядом «а ты дурочка, да?» – порой изо рта Шелли выскакивала отборная чушь, да такая, что свет туши.

Она встала – латекс сапог неприятно заскрипел, – схватила со столика бутылку, в ней все еще что-то плескалось, и отпила жадный глоток, виски потек в вырез обтягивающего топа, который скрывал меньше, чем открывал.

– Что же ты будешь делать? – спросила она внезапно гнусавым голосом, так, будто это был далеко не первый глоток сегодня.

– Что ты имеешь в виду?

– Не знаю, – повела плечом она. – Без него тебя будто не существует. – Осознав, как странно и двусмысленно это прозвучало, она добавила: – По крайней мере, ты сам так думаешь.

– Он говорил, что без него я останусь навеки одинок.

– Потому что ты заноза в заднице?

Он полоснул ее суровым взглядом.

– Потому что я уникален.

– Он просто хотел, чтобы в твоей жизни не было никого, кроме него. Он хотел этого от всех.

Она отставила бутылку и принялась тоненькими артериями размазывать краски перед ним с помощью скидочной карты «Теско» [7]. Майкл подался вперед, затушил сигарету, завороженно наблюдая за ловкими движениями тонких пальцев, от предчувствия, предвкушения, нетерпеливого ожидания заслезились глаза.

– Еще не поздно остановиться, – предупредила Шелли, но это замечание прозвучало так же неуместно, как если бы она вылила воду в дырявое ведро, ожидая, что та не прольется на пол.

Мрачное прошлое подмигивало ему, зазывало к себе, как сирены на скалах, – и вина, что душила годами и, казалось бы, уже износилась и вышла, снова обвилась вокруг него пульсирующей пуповиной. Он мигом нагнулся к столешнице и бездумно вдохнул краски: глаза повлажнели, в затылке закололо, сердце болезненно зашлось, пульс клокотал в ушах – его тщедушное тело, измученное болью и горем, едва не разорвало на части. Сознание взмыло под потолок в лучистой радости, и наконец он, сын человеческий, отгороженный от мира стеной из яблока, получил несколько упоительных секунд. Секунд тишины. Полной и всепоглощающей.

Он едва ощущал, как Шелли сжала его колено пальцами.

– Он был моим другом. – По виску потекла слеза. – Он был моим лучшим другом…

– Знаю, мой мальчик. – Она погладила его по щеке и спустилась на колени, устроившись между ног.

– Нет, – прохрипел он и дрожащими руками взял ее за запястья в попытке поднять. Он отчаянно нуждался в заботе, хотел, чтобы Шелли просто обняла его, прижала к груди и гладила по волосам, пока он не уснул бы в слезах, а вовсе не ощущать ее пальцы, расстегивающие его ремень, тянущие язычок молнии.

Стеклянный взгляд уставился на потеки на потолке, и он вообразил себя этой рыжей размазанной линией, увидел все как бы со стороны: Шелли, возившуюся с едва живым телом, полоску кожи на ее спине, где из-под пояса юбки выглядывали, скорее всего, крылья бабочки, но он отчего-то видел их крыльями падшего ангела. Ангела, унесшего сотни жизней. Представил на месте Шелли Грейс Лидс – только так он мог переносить вечера, когда хотелось пустить пулю в лоб.

Грейс. Та самая Грейс Лидс, которую он обещал себе ненавидеть. Он напрягся и схватил ее за волосы. Ее глаза, язык, теплый рот, влажный жар. Он содрогнулся – липкий, краткий миг, а потом его снова нагнали тени. Повалили на пол и били носками ботинок.

Напряжение между ними рассеялось после второго захода, а может, третьего? После третьего вести счет просто неприлично, говорила Шелли. Задыхающиеся от счастья и любви ко всему живому, они пели и танцевали, пили и курили – как в старые недобрые времена. Все потеряно. Все возможно.

Потные тела скрутились на полу, хватаясь за животы, едва не умирая от смеха, а смешило их все на свете: «Какой маленький телевизор, ты посмотри!» «Слышишь, как скрипит?» – сидя на кровати, Шелли подпрыгивала, и матрас действительно истошно скрипел, приводя их в неописуемый детский беспорядочный восторг.

Уголки рта Елизаветы опустились, Черчилль еще сильнее нахмурился[8].

вы не имеете права меня осуждать ублюдки да я вас да я вам

Что именно Майкл с ними сделает, он так и не придумал.

Извилины в мозгу падали и рассыпались подобно костяшкам домино – одна за другой, голова трещала – он едва видел. Проблевавшись в ванной, уснул на голой плитке – холод к щеке, дрожь на кончиках пальцев, кислота во рту.

Очнулся, стоя на коленях у телика, прижавшись к экрану лбом.

Трясущимися пальцами он набрал Кэти сообщение – сине-белесый свет резал глаза – и проверил его с десяток раз, чтобы не выдать себя глупой ошибкой: «Я в порядке, нужно немного времени. Справишься?», и получил ответ: «Конечно. Жду тебя. Береги себя». И как его тринадцатилетняя сестра умудрялась быть самой умной женщиной, какую он только знал?

Прикончив бутылку, Шелли беззаботно посапывала, раскинувшись звездой на кровати: расстегнутые сапоги, задравшийся топ, всклокоченные волосы, мерно вздымающаяся грудь – видя ее спящей, Майкл испытывал к ней щемящую нежность и вину за то, как эгоистично пользовался ее положением. Он пропустил последнюю сигарету и вышел за новой пачкой, по крайней мере, так объяснил себе желание сбежать.

В конце коридора все так же беспокойно мигал свет, но внезапно совсем потух, погрузив его в темноту, шедшую кругами и ромбами. Его бросало от одной шершавой стены к другой, словно неопытного моряка на корабле в шторм. Когда свет снова замигал, он обнаружил, что номера указаны не только на двери, но и на ковриках, будто на случай, если гость напьется до такого состояния, что придется добираться ползком. От частого моргания подступил новый приступ тошноты – внутренности содрогались от спазмов.

Побив себя по карманам, он не нашел денег и поплелся обратно в номер в надежде их отыскать. Никак не мог избавиться от ощущения, что из темноты коридора за ним кто-то следил, два голубых глаза – красивые и пугающие в своей холодности. И вот свет снова исчез, загорелась лишь последняя лампа в конце коридора. Вдали чернел силуэт. Майкл шагнул, но уперся в невидимую стену. Колотил по ней, стирая руки в кровь, задыхался и молил о прощении – бился за ней что есть силы, бился за этой вечной стеной непонимания.

Ты приползешь, как сейчас, и будешь молить принять тебя обратно, ползать в ногах, задыхаться и захлебываться слезами. Ты приползешь, потому что без меня ты не существуешь.

И это было правдой. Фред был прав.

Стена рухнула волной, и пена из осколков пронзила его насквозь. Бессилие свалило его на пол. Из запястий, изрезанных вдоль, пульсирующими рывками билась кровь, темно-сангиновая, почти бурая, и его трясло, как в припадке эпилепсии. В густой жидкости копошилось нечто живое, дергало лапками в отчаянной, но тщетной попытке спастись. Коридор расплывался, кружился, замирал и двоился, будто в причудливом калейдоскопе или сразу в десятках зеркал в комнате смеха. Но никто не смеялся.

я буду умолять я буду умолять только прими меня обратно

Вылилась внутренность вся, и глаза его тьмою покрылись [9].

Гроза

Молнии сверкали за стеной свинцовых облаков, заливая комнату дрожащим кристальным светом. Напуганный Майкл притаился в темноте, в гнездышке под одеялом, в призрачной надежде скрыться от всевидящего ока громовержца Зевса, которым, как и другими богами, пугал его отец. Майкл усилием воли пытался заставить сердце биться реже, тише, перестать биться вовсе. Несмотря на возраст – всего четыре, – благодаря отцу он не питал иллюзий насчет дружелюбия реальности, которая подчинялась взрослым, по большей части плохим взрослым, но теперь все стало как никогда зыбким, словно он повис на краю пропасти, не в силах ни откатиться, ни спрыгнуть. Раскат грома, злобный, гневный, жуткий, раз за разом вынуждал маленькое сердце проваливаться в желудок, а после быстро взмывать, ударяясь о ребра. Может, недаром отец говорил, что гром свидетельствует о проступках Майкла и нисходит на землю наказанием за его неподобающее поведение? В то утро он стащил с кухни ореховые трюфели – его любимый десерт – и съел их, не дождавшись обеда и ни с кем не поделившись.

Джейсон Парсонс пугал сына не только в воспитательных целях – с извращенным садизмом он превратил это дело в хобби, едва ли не вид спорта, изобретал все новые выдумки, вылетавшие из его рта с деланым спокойствием и мудростью, о притворности которых в силу возраста Майкл не догадывался, веря в то, что слова обладают лишь одним, известным всем смыслом. «Если ты не доешь обед, к нам в дом ворвутся люди в масках и убьют всех до единого. Слышишь? Всех до одного. Перережут маме горло (проводит большим пальцем по шее) – вот так вот». «Когда заходишь в мой кабинет без спроса, в мире умирает один человек (щелчок пальцев) – вот так вот». «Болит, да? Врачам придется сломать ее снова, ведь ты плачешь каждую ночь, а мальчики так не делают» (касается гипса и сжимает, отчего Майкл, стянув губы в нитку, едва сдерживает слезы).

В его сознании плавала картина прошлого лета: отдых на юге Франции – лучистое небо, синева, режущая глаза, стрекотание цикад разрезает воздух, листья говорят друг с другом на собственном языке, присущем только деревьям…

Он долго стоял у кромки бассейна, в нерешительности переминаясь с ноги на ногу. Это был очень глубокий бассейн – для взрослых, но «если будешь плавать в лягушатнике, то навсегда останешься маленьким» – а это был самый ужасный страх Майкла: остаться таким же глупым, никчемным и навеки зависящим от отца.

Каждый день он не решался войти, с тоской и сожалением наблюдая за прозрачной гладью воды, которую с такой бездумной простотой разрезали загорелые отцовские руки. В тот раз – солнце уже в зените, и ему не по себе чуть больше обычного – его внезапно толкнули. Сердце пропустило удар. Все неслось перед глазами цветастой, яркой, но пугающей круговертью, и он трепыхался, размахивая руками и ногами в попытке избежать смертельной опасности. Что скажет мама, когда на другой конец света по проводам ей принесут новость о его смерти? Будет ли плакать? Он отчаянно пытался взлететь, не раз видел такое в мультиках – нарисованные конечности Тома и Джерри порой двигались так быстро, что превращались в смазанные пятна: почему он так не мог? Он погружался на дно, беспомощно и растерянно барахтаясь, глотая воду, судорожно дергался и захлебывался.

Его подхватили тонкие, но сильные руки и выволокли на поверхность – все еще бледные, они всегда прятались в тени с книгой – руки Эда. Он посадил брата на борт бассейна, и пока тот кашлял, выплевывая воду, и тихо плакал, уткнувшись лицом в ладони, сверкнул глазами на отчима – недетский, полный решимости взгляд. Решимости отомстить.

– Он справился бы сам, – отметил Джейсон с заносчивой ноткой, задрав подбородок так высоко, что Эдмунд не уловил грозного блеска в глазах, но ощутил в голосе тот привычный тихий гнев, который ощущал каждый раз, когда расстраивал планы отчима, и, чтобы не навлечь на себя гнев реальный, промолчал, сжав руки на старенькой обложке «Властелина колец». «Эти твои книжки – напрасная трата времени».

Раскаты грома усиливались, едким дымом проникали под одеяло, и, как бы Майкл ни кутался, от этого звука, а главное – от наказания, было не спастись. Что, если признаться? Попросить помощи? Майкл не обратился бы к отцу, даже если бы в самом деле висел на краю пропасти – ее неумолимая чернота затягивала неизвестностью, но неизвестность лучше, чем мир, созданный для него Джейсоном. Майкл страшился реакции отца на все – за четыре года жизни он так и не научился ее предугадывать. Когда они с Эдом залезли на дерево, откуда Майкл свалился, сломав руку, отец пожурил его с непривычным, пугающим дружелюбием, потрепав большой пятерней по волосам: «Каков разбойник, а?» Но когда дело доходило до сущих глупостей: разбитых чашек и пролитого сока, смятых покрывал и открытых книг, оставленных на журнальных столиках, отец, подобно оборотню в полнолуние, терял человеческий облик.

Минуты шли, а сон – нет. Легкие сдавливало от духоты, болел бок – Майкл лежал смирно слишком долго, в горле пересохло. Неужели Эду сейчас так же страшно? Говорят, супергерои носят плащи и обладают сверхсилами, но у Эда не было ни того ни другого, однако Майкл с детской искренностью верил, что Эд, как рыцарь из книжки, ничего не боится, ведь он призван в мир, чтобы защищать слабых. Нужно рискнуть и добраться до героя!

От холода деревянных полов по его телу пробежала дрожь, но искать носки или тапочки в темноте не набралось смелости. Он прокрался в коридор, закусив щеку, чтобы не стучали зубы. Белесый заряд молнии – и чуткие глаза ухватили в темноте приоткрытую дверь. Дверь в кабинет отца, которую тот всегда запирал, и никому – даже маме – не было позволено входить без разрешения. Богатое детское воображение рисовало ужасные картины того, что за ними скрывалось, но то были не четкие кадры, а расплывчатые, едва уловимые наброски всего жуткого, что Майкл когда-либо видел. Такая недоступная и секретная, комната манила его каждый раз, когда он встречался с ее одиноким маленьким глазом – замочной скважиной, в которую никогда не заглядывал до той ночи.

Вдруг дверь со скрипом закрылась, словно невидимая рука, толкнувшая ее, стремилась защитить Майкла от того, что происходило внутри. На ней была лепнина, из лабиринта которой он никак не мог выбраться, хотя часто пробегался по нему глазами. Теперь он ощущал узоры под пальцами. Комната, едва освещенная тусклым светом настольной лампы и отблесками молнии, вселяла тревогу: золотые буквы на корешках книг, тяжелые гардины, намертво присохшие к стенам, копошение на столе – трепыхание жизни.

Майкл отпрянул, решив, что увиденное ему почудилось – как в жутком калейдоскопе, но внутри все кололо и чесалось: посмотри, посмотри, посмотри – он заглянул снова.

На отцовском лице застыла гримаса ярости – как на тех зловещих венецианских масках, что показывал ему Эд на страницах книг. Он не сразу признал в этом мужчине своего отца, мать тоже казалась незнакомкой, лежала на животе поперек стола, зажмурив глаза. Отец двигался позади нее, словно пытался забить ее в столешницу, как гвоздь, – внутренности ящиков гремели, настольная лампа так и норовила, добравшись до края, повалиться на пол. Все замерло, как на стоп-кадре, навеки врезавшись в хрупкое, податливое сознание.

Вмешаться, по всем ощущениям нужно вмешаться, но стоит ли: взрослые зачастую говорили и делали странные вещи. Сдавленный стон, будто подстреленное животное просит о помощи, шорох, лампа с грохотом падает на пол – раскат грома поглотил все звуки. Майкл обмяк возле двери. В штанах намокло, потекло по ногам, лужицей разлилось на пол. Он едва не расплакался от этой ужасной несправедливости, влажности и мерзкой теплоты. Рука зажала ему рот и оттащила в глубь коридора, туда, где молния освещала пол вытянутыми стальными прямоугольниками. Майкл безуспешно отбивался.

– Тихо. Не кричи, – шикнул ему знакомый голос. – Я отпущу, только не кричи.

Эд резко повернул брата лицом к себе, молча кивнул, как бы говоря «я не знаю, что происходит, но со мной ты в безопасности». Майкл едва видел его за пеленой подступающих слез.

– Знаю-знаю, дружок. – Лицо Эда сияло белым пятном в темноте, как лист бумаги на черном бархате.

– Мы… мы поможем ей?

– Майк…

Сверкнула молния, очертив светом правую часть лица Эда. Слезы хлынули из глаз Майкла, и мрак вокруг поплыл кругами, острые плечики затряслись.

– Эй… – Эд присел, и их лица оказались на одном уровне. – Человечек, не плачь, я не дам тебя в обиду. Хочешь, поспим в моей комнате?

Майкл очень хотел, но боялся, что отец узнает и накажет, что Эд узнает и будет ругаться, если он испачкает его кровать.

– У меня мокро, – сказал он так, как говорил год, а то и два назад, – плохо выговаривая слова.

Эд обнял его и приказал идти в ванную. Майкл поплелся в спальню брата, растирая дрожащими руками глаза, и сделал все так, как он просил.

В чрезмерно большой, но чистой пижаме Эда забрался в кровать, где прильнул щекой к приятно холодной подушке, где одеяло было теплее, а простыни свежее, где окна защищали от дождя и грома – та же планировка, та же мебель, но все казалось приветливым и возможным. Здесь, в этих четырех стенах, все было так, как и должно быть. Как дома.

3

Бессмыслица. Хаос. Полнейшее непонимание.

Майкл бултыхался в пелене лихорадочного бреда, вагонетка которого неслась прямиком в ад. Какое-то время он еще собирал себя в охапку: причесывался пятерней, натягивал свежую одежду, размазывал чем придется краски и отправлялся на занятия в академию, разрешения на которые выбивал у отца раболепным унижением и покорностью несколько месяцев.

Отец считал Майкла «не от мира сего», что на его языке означало беспросветное сумасшествие, доказательством чего служило его желание стать художником, которые в итоге, как и все творческие личности, «тонут в шизанутости». И чтобы вытравить из Майкла бесполезную тягу к искусству, Джейсон стремился превратить его жизнь в схему без лишних ответвлений: обучение в Имперском колледже (программа по экономике и стратегии бизнеса), летние стажировки, должность за столом в совете директоров, брак с дочерью англичанина с богатой родословной – почетный и уважаемый член общества, недостаточно великий, чтобы занять отцовское место, но вынужденный выполнять одну главную задачу – не сесть в лужу. Правда, с этим Майкл справлялся с треском, кубарем скатываясь по ступенькам жизни. Он лез на стенку от цифр и скучных учебников – голова пухла от сухих знаний. Только в студии он обретал человеческий облик: деревянные мольберты, скрипучие этюдники, плотные холсты, потрепанные временем кисти и грушевидные, овальные и алмазные мастихины, тонкий льняной, едва уловимый запах масляных красок и едкий – разбавителя служили ему вполне осязаемым щитом, ненадолго, но все же отвлекая от удушающих мыслей, приглушая болезненные воспоминания о прошлом.

– Порядок? – спросил мистер Ларсон, опустив руку Майклу на плечо, да так резко, что тот едва не подскочил, но молча сглотнул испуг, чувствуя, что взгляд преподавателя устремлен не на него, а на холст. Прежний учитель, мистер Хайд, заметил бы его меланхолично-пьяное состояние, а вот Ларсона так поглотили тщеславные мысли о его месте в высоком искусстве, что он не обратил бы внимания, даже если бы Майкл отрезал себе ухо, а если бы и обратил, то посоветовал бы не заниматься членовредительским плагиатом.

– Не знаю, что с тобой, но продолжай в том же духе.

И без того тонкий рот Ларсона растянулся в улыбке так, что едва ли не исчез с лица. Наверняка он решил, что Майкл вдохновлялся картиной «Безумие» Мориса Утрилло: тот же зеленовато-серый мрак, недостижимые полосы света, черный силуэт, едва напоминающий человека, сидящий спиной к зрителям и жизни, – в какой-то степени так оно и было.

Рассвет каждый раз заставал Майкла в самом неприглядном виде – пьяным, грязным, бледным, измученным, до отупения отрешенным от реальности. Со временем Майкл посещал занятия все реже – просыпал, не услышав будильника, или, обессилевший после рвоты, дрожал в мучительной лихорадке на холодном кафеле. Тщетность. Пустошь. Бесконечный простор. Слишком большая свобода – тоже клетка. Раз за разом приходя в себя, он думал, а не остаться ли в кровати навечно – просто спать и, просыпаясь, снова закрывать глаза, до тех пор, пока они не перестанут открываться. С устрашающим упорством он изучал себя в зеркале в надежде найти какой-то говорящий изъян, непостижимую печаль, которые могли бы выдать его пагубные пристрастия миру, но ничего не находил, проводя в изнуряюще бесполезном самоистязании часы и дни.

Он кивнул бармену – уже знатно захмелел, голова раскалывалась – и попросил повторить. Одним резким движением опрокинул в себя стакан, и по телу разлилось уже не такое ощутимое, но все еще приятно-успокаивающее тепло. Иллюзия всемогущества: он способен на что угодно. Мир не настолько удручающий и враждебный, разве что совсем чуть-чуть. Кровь прилила к щекам, лицо вспыхнуло, руки тряслись. Он играл в прятки с зеркальными поверхностями барных шкафов, подсвечивающих его лицо искусственным цветным светом, в ужасе понимая где-то на задворках затуманенного сознания, если с отражением все же удавалось повстречаться, что оно ему не принадлежит.

Он рылся в памяти, подобной старому сундуку, выбрасывая из него гнилье и вытряхивая пыль, но в нем не убывало: как назывался клуб? как он в нем оказался? кто он? что он? Фред? Музыка безжалостно била по ушам, он не слышал собственных мыслей. И лишь аромат хвои даммарного лака тонкой ниточкой связывал его с тем человеком, каким он хотел быть, и миром, в который так отчаянно стремился вписаться. Когда-то он брал в руки кисть или мастихин, и мир вокруг окрашивало красками, как тушью, – лучистое великолепие. Ничего, кроме образов, которые постепенно возникали на бумаге и полотнах. Теперь же все рассыпалось на части: бумага рвалась под напором грифеля, сам грифель ломался, тени утрачивали объем, перспектива терялась. Он искренне верил, что лишился некогда многообещающего таланта, а значит, и занятия можно пропустить – что уж переживать, если ему оторвало конечности и голову на поле боя. На поле боя с собственной семьей.

– Как тебя зовут? – спросил девичий голос за плечом.

Майкл отозвался не сразу, сраженный цветочным запахом, слишком искусственным и сладким, – он так и представил этот безвкусный пошлый флакон в виде розы.

– Как тебя зовут?

Не без усилий он повернул голову – в шее хрустнуло, будто внутри у него, как у игрушечного солдатика, что-то надломилось.

– Это ты мне?

– Кому же еще?

На него смотрели два густо подведенных и блестящих карих глаза.

– Проститутка?

Она отпрянула, точно возмутилась, но скорее ради приличия – в глазах все так же пылали нотки симпатии.

– Ну прости. – Он схватил незнакомку за запястье, усадил на круглую сидушку рядом с собой и состроил давно выученную гримасу сожаления, помогающую создавать впечатление чуть ли не девственника, хотя от этого звания его отделяло как минимум несколько десятков перепихонов разной степени неудачности.

Он знал, что она не проститутка, у таких, как Шелли, быстро затухало желание жить, но намеренно обидел ее, как обижал и истязал каждую женщину, что проявляла к нему внимание, чтобы вынудить ее оставить его и в очередной раз убедиться в давно понятой истине – ни одной из них нельзя верить. Причина этого обманчивого убеждения крылась в его представлении о мире, где все женщины, встречающиеся ему на пути, вопреки всем трудностям и его несносности, должны помогать, жалеть, заботиться. Вселенная задолжала ему слишком много, отобрав женщину, от которой когда-то зависела его жизнь.

– Я тоже шлюха, – без веселья улыбнулся он, попытавшись прикрыть недостаток дружелюбия самоуничижительным цинизмом.

И почему, думал Майкл, этой бедной – никто из его окружения ни за что не натянул бы на себя эту безвкусную футболку и джинсы с дырками и пузырями на коленках, – но все же симпатичной девушке пришло в голову знакомиться с ним?

– Хочешь выпить? – спросил вдруг он.

– Нет. Я и так накидалась, иначе не подошла бы.

– Я тоже. Носа не чувствую…

Ее горящие глаза забегали по его карманам с таким нетерпеливым, страстным любопытством, что ему показалось, словно она запустила в них руки.

– Ты так и не сказал, как тебя зовут.

Фред говорил, древние люди верили в магическую связь человека с его именем. В шумерской мифологии Нергал, бог смерти, войны и разрушения, спустился в загробный мир и скрыл свое настоящее имя от Эрешкигаль, владычицы подземного царства, надеясь не поддаться ее чарам. Не зря он вспомнил об этом и, раз уж вспомнил, солгать будет правильным, даже необходимым…

– Фред.

– Фред? Очень приятно. А я…

– Nomina sunt odiosa [10].

После смерти Фреда Майкл с маниакальным упорством, граничащим с помешательством, вцепился в англо-латинский словарь. Сколько он себя помнил, Фред великолепно знал латынь – читал и говорил на давно умершем языке как на родном, и Майкл часто подшучивал над ним за претенциозную манеру давить на людей этим редким, на первый взгляд бесполезным знанием, а Фред лишь отвечал: «Учи латынь, в аду по-английски никто разговаривать не будет». Что ж, подумал Майкл, по крайней мере, он сможет спросить дорогу.

Уголки рта девушки неловко поднялись, лобик сморщился, даже в цветном, быстро меняющемся неоновом свете ее лицо выглядело невероятно живым, и Майкл еще острее почувствовал себя не очень удачным, сделанным наскоро манекеном.

– Чего?

– Говорю, давай без реальных имен.

– А, так ты любишь ролевые? Что ж, ладно… – Она постучала ноготками с облезшим лаком по столешнице. – Брижит.

– Как Бриджет Райли? [11] – Он как раз ощущал себя так, словно попал внутрь одной из ее картин: изогнутые геометрические линии, создающие иллюзию глубины и пространства.

– Нет, как Брижит Бардо [12]. – Она закинула ногу на ногу в той манере, в которой умеют только красивые девушки, и он окончательно понял – его пытаются соблазнить. – Ты здесь один?

– Да. У меня нет друзей. – Он осушил стакан. – А ты?

– Я с подругами. – Она кокетливо указала на столик у стены. Две девушки захихикали и помахали Майклу, когда он обернулся.

– На самом деле мы с ними поспорили на тридцатку, что у меня хватит смелости к тебе подойти.

– Почему ко мне?

Брижит пожала плечом.

– Ты здесь самый симпатичный.

Сказать что-то приятное, польстить ей… Поиск слов, составление предложений, – его учили этому в Лидс-холле, но надобность вытянуть из себя что-то вежливое повлекла за собой лишь тошноту.

– Значит, теперь ты стала богаче на тридцатку. Поздравляю.

– Хочешь, закажу тебе еще? – кивнула она заостренным подбородком на его пустой стакан.

– Нет.

– Чего же ты хочешь?

Он мягко покачал головой, пытаясь как на карнизе удержаться в состоянии мечтательной отрешенности, чтобы в нем не нашел себе обитель другой Майкл – предатель и трус.

– Ну же, скажи, – лукаво улыбнулась она, протянув к нему руку через столешницу. – Хоть буду знать, о чем думают красавчики.

Картинки в одночасье всплыли немыми, но ясными образами в сознании: он и Кэти гуляют по залитому солнцем пляжу, где их голые лодыжки омывает морская пена. Мир, где его отец врач или учитель, а мать любит их. Они живут в маленьком домике, обвитом плющом, в котором пахнет выпечкой и свежевыстиранным бельем, вдали от общества, где подбирают салфетки в тон к скатерти. Эти сцены, полные света и тепла, так живо заиграли в воображении, что он бы без зазрения совести скормил ей историю счастливой семьи – удобоваримую и легкодоступную для незнакомцев. Но голова у него раскалывалась. Он знал, что больше никогда не увидит ее снова, как и десяток ее предшественниц.

– Да какая разница… – буркнул наконец он.

– Хочешь потусить с нами?

– Потусить? В смысле трахнуться?

Летний вечер обдал разгоряченное лицо прохладной массой. Где-то вдали кометой пронесся тошнотворный бит, а потом все стихло. Огонек зажигалки разбавил монотонную тьму беззвездной ночи. И зачем он пошел с ней, зачем стоял и перекидывался бессмысленными фразами, зачем позволил себе взять у нее сигареты и прикурить ей? Он дымил как паровоз с пятнадцати и, даже учитывая бизнес семьи, получал за это нагоняй: его дед занял почетный пьедестал мужчины с деньгами и связями благодаря продаже сигарет, и до сих пор Парсонсы были обязаны всему, что у них есть, табаку. «Ты хоть понимаешь, какую дрянь они туда суют?» – говорил никогда не курящий Эд. Майкл слепо пренебрегал знаниями, но только в отношении себя самого, а вот девушек, которые следовали тому же пути, зажимая медленное орудие убийства между пальцами, терпеть не мог. В его представлении девушка, которая могла бы его заинтересовать, пахла лесом: свежей травой, прелыми листьями, землей после дождя и полевыми цветами – всем сразу. Она пахла как Грейс Лидс. Так пахла только Грейс Лидс.

Заначка во внутреннем кармане. Он солгал, хотел приберечь ее на завтра, но уже через десять минут с пьяным великодушием разделил ее с Брижит. В тягостном дурмане вбивался в нее жесткими толчками, но, как бы сильно ни старался представить на ее месте другую – ту, чьей копией по его замыслу Брижит должна была стать, – ничего не получалось: табачная вонь, сладкий запах духов, смешанный с потом, – бессмыслица, хаос, полнейшее непонимание. И он утопал в вязком болоте вины, презирая себя за то, что пришел в этот клуб, что напился, что курил с ней. Ему вполне хватило бы тоскливого обмена любезностями и пошлого флирта. Перед глазами плыло, он обливался потом и задыхался, словно на голову надели целлофановый пакет.

Они с Брижит больше никогда не виделись, и Майкл так и не узнал ее реального имени. Влил в себя пару-тройку шотов. Холод плитки. Брезжущий рассвет.

бриджит блядь джонс что за ересь

Все дни слились в один – музыка, шелест купюр, шорох пакетиков. Алкоголь тек рекой. Его трясло, рвало, разрывало на части и выворачивало наизнанку. Он потерял счет своим встречам с фаянсовым другом в барах, клубах и мотелях, которые все как один укоризненно смотрели на него темным глазом. Грохочущий бит, изогнутые окурки, сдувшиеся шары использованных презервативов, смрад окружения и собственного тела.

Благодаря молодости, горечи потери, безразличию родителей и большому опыту в таких делах он успешно скрывал свое состояние, попутно превращаясь в невидимку, за что расплачивался рассудком – ему казалось, что однажды он присядет где‐нибудь на улице и незнакомец с легкостью устроится на том же месте, сквозь него.

Утром, опустошенный после беспокойной ночи, он спускался к завтраку и молчал, а если спрашивали – отвечал уклончиво и односложно, как молодой попугай, что выучил еще недостаточно слов. Желудок у него крутило даже от самых искусно приготовленных блюд – ел он неохотно, насильно, чтобы не исхудать. Днем запирался в комнате, отсыпался, если сон все же шел, и курил. До одури, до кругов перед глазами, до головной боли. Отцовский дом спрессовывал одиночество, и Майкл не находил сил ни думать, ни читать, ни подняться на ноги – лежал мертвецом, уставившись стеклянным рыбьим взглядом в потолок. Выкуривал одну сигарету за другой. Подростковый бунт, который некому подавить.

Премьер-министра – золотистого лабрадора-ретривера – возмущал образ жизни хозяина, и он лаял и выл, стягивал одеяло и пьяное тело с кровати, но толком ничего не мог поделать, продолжая обрастать жирком – прислуга гуляла с ним мало и без дорогих собачьему сердцу игр: ни палки, ни мячика.

Неподвижность и духоту спальни разрезал стук. Майкл убрал со лба уже теплую повязку – на его голове все кипело, как на сковородке, – встал и, задевая всю мебель на пути, отгоняя руками, словно мух, дурманящие остатки дремы, открыл дверь, у которой, благодаря Дорис, как по расписанию появлялся поднос с обедом. Он присел на корточки и запихнул в себя куски курицы и овощей, не заботясь об аккуратности и чистоте, – в этом сквозила какая-то дикость: хищник, раздирающий жертву, и совершенная бесполезность – есть не хотелось, но и оставлять полную тарелку было опасно.

– Проводить со мной время сейчас не самая разумная идея, – отметил он, энергично работая челюстями. Эд молчаливо возвышался над ним тенью.

– Что это с тобой?

Майкл вызывающим движением кинул остатки курицы на тарелку, вытер руки о брюки и жестом позволил Премьер-министру доесть. Перед глазами плясали круги. Как ни в чем не бывало он свалился на кровать и уставился в англо-латинский словарь, как делал каждый день, с тех пор как умер Фред. Лидс совершенно точно был не от мира сего, как сказал бы он сам, rarior corvo albo est [13].

Эд осмотрелся с видом опытного туриста, прибывшего в неизвестный до этого захолустный городок.

– Ты бы хоть проветривал, – возмутился он и открыл окно, впустив немного свежего воздуха. Занавеска затрепетала.

– Я выкурил сигарету.

– Сигарету? – Эд полоснул его взглядом.

– Ну, возможно, десяток.

– Что еще? – спросил он, но, так и не дождавшись ответа, принялся рыскать по ящикам стола, гремя бесполезным содержимым: огрызками карандашей, кистями без ворса, старыми блокнотами, книгами и учебниками. В желудке у Майкла болезненно свело, когда он представил, как Эд поднимает матрас и обнаруживает его постыдный тайник, – он подвинулся на середину кровати в попытке занять как можно больше места.

Так ничего и не отыскав, Эд захлопнул дверцу последнего ящика и повернулся.

– Не верю.

– Только сигареты.

Эд недоверчиво склонил голову.

– Много сигарет.

Снова этот укоризненный взгляд.

– Только никотин, клянусь.

– Не надо – мы оба знаем, что ты атеист. – Эд устало провел рукой по лицу.

– Я просто курю – это не преступление. Хоть что-нибудь вы можете мне оставить? Не после того, как он…

– Не используй его смерть как прикрытие для подобного поведения. Он не был тебе другом. Думаешь, он сидел бы вот так и убивался, окажись ты на его месте?

Майкл притих. Они оба прекрасно знали ответ на этот вопрос.

– Его больше нет. Он – прошлое. Ты не обязан подчиняться призраку прошлого.

Но именно из-за прошлого Майкл висел над пропастью между потерянностью и сумасшествием – таким сумасшествием, из которого не возвращаются.

– Мы столько прошли, чтобы ты вернулся к нормальной жизни…

– Я прошел. Я! Тебя не было рядом. Тебя никогда нет рядом. Чем ты, мать его, занят?

Эд так сильно сжал челюсти, что заходили желваки, в синеве глаз блеснул холод.

– Что тебе нужно? – спросил Майкл уже спокойнее и помассировал виски в попытке унять мигрень. После ярких приходов боль накатывала не менее интенсивная – он бы не удивился, узнав, что в черепе у него куча отверстий, как в пчелиных сотах.

– Окажешь мне услугу? – Голос Эда резко стал ниже и строже. Это был тот самый голос, каким он, как полагал Майкл, общался со взрослыми дядями в костюмах, когда играл роль важного человека.

– Это зависит от ее масштабов.

– В общем… – рывком выдохнул он, – если ты вдруг забыл, сегодня день рождения близнецов.

Он в самом деле забыл. Забыл, что Фред и Грейс были близнецами – одно целое, сплетенное в тугой узел…

им бы исполнилось восемнадцать

– У Лидсов состоится праздничный ужин для самых близких друзей. Ты приглашен.

– Ты сам сказал, что я не обязан подчиняться призраку прошлого.

– Сделай это не ради прошлого – ради будущего.

– Какая глупая и лишенная смысла причина, не находишь?

– Это не глупее, чем сидеть тут и накуриваться. – Эд обвел комнату рукой таким пренебрежительным жестом, словно Майкл валялся в хлеву – по ощущениям так оно и было. В итоге он промолчал, и Эд воспринял его безмолвие как знак покорности.

– Не говори им, – попросил Майкл, остановив брата у двери. – Не говори родителям. Я в порядке. Мне нужно… мне просто нужно немного побыть одному.

Эд обернулся, и его всевидящий взгляд, тот самый, которым он смотрел на мир, сказал куда больше, чем слова. Предательская краска прилила к щекам Майкла, стыд и вина, вина и стыд – в голове у него забулькало и задымилось, точно ядовитые травы в ведьмином котле.

– Собирайся поживее. Не заставляй Лидсов ждать.

Чемоданы

Толчок. Майкл повернулся, зевнул и протер непонимающие глаза, отгоняя сон. Плотные шторы позволяли заглянуть в спальню лишь тонкой полоске лунного света. Эд включил ночник, щелчок – и по стенам под плавную музыку закружились зеленые человечки.

– Вставай, дружок, – шепнул Эд, обдав лицо Майкла разгоряченным дыханием. – Ну же, просыпайся. – Он вырвал из его рук медведя, без которого тот не засыпал, и метнулся к шкафу.

Майкл сел в кровати, свесив ноги, еще раз зевнул и убрал челку со вспотевшего лба. Сонные глаза наблюдали за торопливыми и отточенными движениями Эда, который вытащил из черноты шкафа чемоданы – судя по пузатому виду, доверху полные, – один из них он открыл и запихнул туда плюшевого мишку.

– Мама звонила, – поспешно добавил он, садясь на чемодан, чтобы закрыть.

Мама редко звонила, когда родители, натянув лучшие наряды и улыбки, уходили притворяться счастливыми людьми. В этот раз они посещали мероприятие, подталкивающее отца к пропасти такого неистового волнения, что перед выходом он без устали кричал, чтобы ему подали очередной стакан, обернутый в салфетку. Однажды Майкл понюхал эту карамельную жидкость и даже опустил в нее палец, но, облизав, поморщился.

– Она сказала убрать игрушки к их приезду.

Майкл быстро обвел спальню взглядом – игрушки были убраны. Впрочем, он никогда не разбрасывал их ни по комнате, ни по дому, иначе не смог бы играть еще неделю, как и сидеть.

– Ты не понял. – Брат присел на корточки, сжав его плечи. – Это значит, что мы уезжаем. – Безумные, пылающие глаза горели даже во мраке спальни.

– Куда?

– Отсюда. От него.

– От папы?

Эд кивнул.

Комната теряла контуры и очертания. Инопланетяне неслись по стенам все быстрее, превращаясь в яркие зеленые вспышки. И что все это значит? Да какая разница! Главное, что они будут вместе и только втроем: он, Эд и мама. Его неопытный мозг уже понял: папа не изменится, этому не бывать – в сказках злодеи никогда не исправляются, даже с помощью магии, а у папы не было магии, только деньги. Некоторые люди подобны порядку дней недели – не могут, не хотят и не будут меняться, как ни переставляй. Иногда это хорошо, но с папой это было нехорошо.

Откинув покрывало, Майкл снял пижаму и натянул вещи, которые для него подготовил Эд: джемпер со взлетающим Суперменом и джинсы.

Майкл попытался запихнуть в чемодан поменьше робота Микки.

– Вещей и так будет слишком много, – сказал Эд.

Майкл положил Микки на подушку и накрыл одеялом.

– Чтобы ему не было холодно, – с грустью ответил он на немой вопрос брата.

Эда поражала способность Майкла заботиться обо всех вокруг, даже несмотря на то, что о нем, кроме самого Эда, было некому позаботиться.

Эд столкнул чемоданы – их было два, – и те с грохотом приземлились у подножия лестницы. Прислуга не сбежалась на шум, как порой бывало, когда они дурачились, – сегодня они в доме одни. Майкла трясло, и только тепло руки Эда удерживало его от истерики, пока они сидели на нижней ступеньке.

– Она придет… придет, вот увидишь.

Живые звуки дома вспарывали тревожную тишину: тиканье часов, скрип мебели, раздающийся сам по себе, мерное капанье воды из крана. Вдруг дверь отворилась, Кэтрин, принеся с собой прохладу улицы, быстро забежала в дом и спрятала чемоданы под лестницу.

– Наверх, поднимайтесь, – беспокойно шепнула она.

Эд вцепился в брата, когда на нетвердых ногах во мрак вплыл силуэт отца: не видно ни выражения лица, ни одежды, но его шаг, покачивающаяся манера – он был мертвецки пьян. Эд сжал руку Майкла так, что тот едва не заплакал от боли.

– Почему они не спят? – спросил Джейсон гнусавым, заплетающимся голосом. – А ну марш в комнаты!

– Они ждали нас, милый, – сказала Кэтрин и стянула с него пиджак в раболепной манере прислуги. – Они очень скучали, – продолжила она, будто смазывая его медом, и, перекинув руку Джейсона через свое плечо, повела его наверх.

Эд ослабил хватку, и Майкл непонимающим наивным взглядом уставился на брата, но тот лишь молча сжимал челюсти и кулаки, устремив глаза в никуда.

Вернувшись, Кэтрин поцеловала светлую голову Эда, а потом и темную макушку Майкла – и тот, любящий маму без меры, с удовольствием окунулся в ту заботу и ласку, которых так жаждал, в сандаловый аромат ее волос и кожи, в ее тепло и силу, прижался к ней, дрожа всем телом. Кэтрин была очень хрупкой, но даже на ее фоне Майкл казался игрушечным, однако она хваталась за него, как за спасательный круг, как когда-то хваталась за Эда, потому что больше было не за кого.

– Нужно поднять чемоданы. Сегодня, пока он спит, – сказала наконец Кэтрин. – Поможешь?

Брови Эда сошлись к переносице.

– Ты обещала, – произнес он холодным, суровым тоном.

– Он тоже. Он исправится. Он пообещал.

– Он всегда обещает.

Она облизнула губы – у нее постоянно пересыхали губы, когда приходилось отчаянно лгать.

– Вдвоем было тяжело, вчетвером будет невыносимо.

– Вчетвером?

Кэтрин взяла его ладонь и заставила коснуться пока еще плоского живота. И все планы Эда: накричать, взбунтоваться, с топотом унестись прочь, с жаром хлопнуть дверью, сбежать из дома (почему ты не сказала? почему не сказала? ты обещала!) – посыпались как карточный домик.

Он дрожал и задыхался от подступающих слез. Внутри бурлил огонь безвольного негодования. Надежда ускользнула, оставив от души Эда лишь кровавое пятно на ступенях.

4

Башни с ажурными проемами, арки, образованные дугами пересекающихся окружностей, остроконечные крыши, резные эркеры и высокие стрельчатые окна – все здесь было отмечено печатью страданий, возведенное на костях и крови. Поместье Лидсов – пристанище неизбывной тревоги по будущему и вечной печали по прошлому. Даже в летние ясные дни от особняка, представляющего собой впечатляющий пример готической архитектуры, веяло грозным могуществом. Внушительный и старинный, он обладал богатой историей, длинным списком мертвых хозяев и тайн, которые когда-то Майкл с трепетом в сердце стремился разгадать. Теперь этот дом, сад, чаща и все, что их окружало, было, помимо мрачного далекого прошлого, отравлено недавними отголосками внезапной смерти Фредерика. Во всем темными пятнами проглядывал его всемогущий призрак, и Майкл так и представлял навеки бездыханное тело и его части в самых неожиданных местах: онемевшие ноги, торчащие из ровно подстриженных кустов, голову, скатывающуюся с бесконечных ступенек, руки, сжимающие старинные вазы, и пальцы, поданные вместо блюд.

Филипп Лидс, отец Грейс и Фреда, любил свое поместье и гордился им, как и великими родственниками, и поэтому с фанатичным упорством запрещал менять его в угоду модным веяниям, в надежде законсервировать в стенах дух прошлого, веря в то, что таким образом поддерживает связь с предками.

Владения Лидсов: фамильный особняк, опоясанный классическим английским садом, гостевые коттеджи, дома для прислуги, ферма, конюшня, а также близлежащие леса, поля и озера – бесценные акры земли, которые Филипп почитал как святыню, вынуждая близнецов изучать каждый закуток. В попытке принять Майкла в семью Фред учил этому и его, впрочем, эти времена выцвели, как фотографии из детства – испорченные, засвеченные добела негативы. Когда он был там в последний раз? Уже и не вспомнить, но и через четверть века он все так же знал бы, что, если пойти на север, миновав чащу Лидсов, уткнешься в главный корпус Лидс-холла – детище семьи, которое выпустило не одно поколение будущих политиков, юристов и писателей.