Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: hep verlag

- Kategorie: Bildung

- Sprache: Deutsch

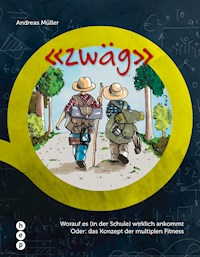

Bei diesem E-Book handelt es sich um ein Fixed-Layout. Es ist deshalb nur mit aktuellen Geräten lesbar. Testen Sie vor dem Kauf den Auszug. Junge Menschen sind ihre eigene Zukunft. Dafür müssen sie fit sein, fit in einem umfassenden, einem multiplen Sinne. "Zwäg" heisst das in Berner Mundart. Wer fit oder eben "zwäg" werden will - mental, emotional, sozial, fachlich, körperlich - muss etwas dafür tun, muss die Komfortzone verlassen. Daraus ergibt sich ein Auftrag an die Schule: Begriffe wie Leistung, Anstrengung, Fleiss aus der gesellschaftlichen Versenkung holen und zum Programm erheben - konstruktiv und lustvoll. Dazu muss die Schule pädagogisch Einfluss nehmen auf das Verhalten der Lernenden. Erziehung wird das genannt.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 378

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Andreas Müller

Worauf es (in der Schule) wirklich ankommt.

Oder: Das Konzept der multiplen Fitness

Andreas Müller

«zwäg»

ISBN Print: 978-3-0355-0756-0

ISBN E-Book: 978-3-0355-0757-7

Layout, Zeichnungen & Grafische Gestaltung:

Roland Noirjean, Beatenberg, www.bilderbeck.ch

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation

in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische

Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.deabrufbar.

1. Auflage 2017

Alle Rechte vorbehalten

© 2017 hep verlag ag, Bern

www.hep-verlag.com

1Dem Dreisatz ist es wurst, was man mit ihm macht 7

2Vier Buchstaben – ein kompletter Lehrplan 11

In der Kürze liegt die Würze 17

I am my future 18

Wettstreit gegen den Zerfall 19

Die Welt schuldet einem nichts 20

Stress lass nach 21

Lernen ist anstrengend 23

3Gute Gewohnheiten – gute Aussichten 25

Zeig mir deine Freunde und ich zeige dir deine Zukunft 27

Der Unterschied: Gute Gewohnheiten 28

Autopilot auf dem Weg zum Erfolg 30

Kleinvieh macht Mist 31

Bandenergie 33

Einfluss nehmen 35

4Im Dauerringkampf mit der Bequemlichkeit des Augenblicks 39

Erziehung – ein Reizwort 42

Überforderung macht sich breit 44

Burnout – eine neue Kinderkrankheit 47

Verlockung auf allen Kanälen 50

Rausch des Dabeiseins 53

Im digitalen Würgegriff 54

Der digitale Pranger kennt keine Grenzen 56

Opfersein immunisiert 58

Wischen ersetzt das Denken nicht 59

Ruhe auf Pump 61

Um die Kurve blicken 63

Man kann auch sitzend über der Sache stehen 65

Es braucht ein Dorf, um ein Kind zu erziehen 66

5«Ahead to the roots» – Vorwärts zu den Wurzeln 71

Flucht in Worthülsen 74

Strukturdominanz erschwert Veränderungen 77

Es braucht mehr Spieler als Schiedsrichter 78

Neusprech – Klassenkampf von oben nach unten 81

«Ahead to the roots» 84

Geld schiesst keine Tore 85

Inhaltsverzeichnis

6Das Lernen organisieren – nicht das Lehren 89

Überforderte Lehrer unterfordern die Schüler 92

Individualisierung führt schnurstracks ins Lehrerelend 94

Vom Objekt zum Subjekt 95

Ermöglichen statt vereinheitlichen 97

Bei Schulnoten hört der Spass auf 100

Dreh- und Angelpunkt: der einzelne Lernende 102

Pädagogische Streuverluste 105

Sechs Faktoren personalisierten Lernens 107

7Man kann nicht nicht erziehen 125

Man kann nicht nicht erziehen 128

Pädagogik ist immer Sozialpädagogik 130

Blend-in 133

Bildung und Erziehung gehen ineinander über 134

8Identifikation stiften 137

Kohärenzfaktoren 143

Aktivierungsfaktoren 145

Persönlichkeitsfaktoren 153

Motivationsfaktoren 154

Spreu und Weizen 156

9Menschen sind ihre eigene Zukunft 163

Mehr Investition, weniger Aufwand 167

Blaue Flecken 170

Besser sein als die Ausreden 172

Das Konzept der multiplen Fitness 175

Mentale Fitness 178

Soziale Fitness 190

Emotionale Fitness 196

Fachliche Fitness 202

Körperliche Fitness 208

10Ein Bild sagt mehr als tausend Worte 213

7

1Dem Dreisatz ist es wurst,was man mit ihm macht

Vorwort

8

1 Dem Dreisatz ist es wurst, was man mit ihm macht

Die Schule ist nicht

für den Dreisatz verantwortlich –

aber für das Lernen

Lernen ist

Persönlichkeitsentwicklung.

Und umgekehrt

Ziel sind

«zwäge» junge Menschen.

Was will man mehr?

9

Was hast du heute?» «Zuerst Mathe, dann Deutsch.» Fächer «haben» – dieses Verständnis prägt die Schule. Lehrer «geben» Fächer – zum Beispiel eben Deutsch. Und Schüler «haben» Fächer, zum Beispiel eben Mathe-matik.

Doch in der Schule geht es eigentlich nicht um Mathematik. Es geht ums Lernen – zum Beispiel von Dingen, die mit Mathe-matik zu tun haben. Zum Beispiel den Dreisatz.

Der Dreisatz kommt irgendeinmal dran. Meist dann, wenn das nächste Kapitel im Mathematikbuch ihn zum Thema macht. Üblicherweise wird der Dreisatz durch den Lehrer erklärt. Eingeführt. Dabei bedient sich jeder seiner mehr oder weniger bewähr-ten Strategien. Oder er greift auf die didak-tischen Angebote des Lehrerhandbuches zurück.

Nachdem die Schüler begriffen haben, wie das mit dem Dreisatz läuft, machen sie sich hinter die Übungsaufgaben. So die Theorie, derzufolge die Schüler anwenden, was sie gelernt haben.

Je nach Arrangement holen sie sich in der Schule, zu Hause oder in der Nachhilfe zusätzliche Erklärungen. Oder gar nicht – weil sie es nicht nötig haben. Oder weil es ihnen geht wie dem Dreisatz. Dem ist es nämlich wurst, was man mit ihm macht.

Und vielen Schülern geht es ähnlich. Schule findet für sie auf einer Benutzeroberfläche statt. Alle tun ein bisschen etwas – oder tun zumindest so. Das Leben findet vorwiegend abseits des Dreisatzes statt, beim Schwatzen, in der Pause, nach der Schule.

Das ist nachvollziehbar. Der Dreisatz an sich ist absolut bedeutungsfrei. Sinn ent-steht für die Schüler erst in der Auseinan-dersetzung mit ihm. Einfacher: Bedeutung

finden sie in dem, was sie tun. Und wie sie es tun. Und mit wem. Und was sie dabei erleben. Und wie man zu dem steht, was entsteht.

Deshalb: Es geht nicht um Mathematik. Es geht nicht um den Dreisatz. Es geht ums Lernen. Eigentlich müsste «Lernen von Mathematik» auf dem Stundenplan stehen. Wortklauberei? Nein – das ist grundlegen-der Unterschied.

Denn dafür ist die Schule verantwortlich – nicht für den Dreisatz, sondern für das Ler-nen der Schüler. Oder besser: des einzelnen Schülers. Sie übernimmt die Verantwortung dafür, dass der einzelne Schüler sein Lernen erfolgreich gestaltet.

Jeder Schüler lernt anders. Weil er anders ist. Für die Schule heisst das: Für unter-schiedliche Schüler unterschiedliches Lernen

Vergrösserter Baum siehe Seite 168

Pädagogische

Souveränität

Motivationsfaktoren

Persönlichkeitsfaktoren

Kohärenzfaktoren

Aktivierungsfaktoren

Personalisiertes

Lernen

Autagogik

Mathetik

Lernrelevante Faktoren

Edukative

Sozialpädagogik

Erziehung

Gewohnheiten (habits)Exekutive Funktionen

Charakterstärken

10

1 Dem Dreisatz ist es wurst, was man mit ihm macht

organisieren. Das heisst weiter: Die Schule muss das Lernen des einzelnen Schülers organisieren. Nicht das Lehren der Lehrer. Klingt trivial. Ist es aber nicht. Gar nicht. Denn das verlangt nach personalisierten Lernkonzepten. Wie schulisches Lernen zu einer individuell relevanten Angelegenheit gemacht werden kann – und warum es sich lohnt, es zu tun – darüber findet sich mehr ab Seite 89.

Wer sich mit schulischen Dingen ausei-nandersetzt, setzt sich immer auch mit sich selber auseinander. Nur ist man sich dessen meist gar nicht bewusst. Und sich die entsprechenden Fragen stellen, das geht unter die Haut. Ein Beispiel: Weshalb nehme ich mir etwas vor und tue es dann trotzdem nicht? Die Antworten (oder die fehlenden Antworten) führen aufs Feld von Verhaltensmustern, Gewohnheiten, Cha-raktereigenschaften. Die Ausbildung solcher Persönlichkeitsmerkmale ist nicht ganz zu trennen von gesellschaftlichen Entwicklun-gen und Erwartungen. Ein paar Einflussfak-toren finden sich ab Seite 25und Seite 39.

Das entbindet aber die Schule keineswegs von der Verantwortung, sich um genau solche Eigenschaften bei ihren Schülern zu kümmern. Das heisst: Sie muss pädagogisch Einfluss nehmen auf die Entwicklung und auf das Verhalten der Kinder und Jugend-lichen. Erziehung sagt man dem. Kein einfaches Thema. Aber ein wichtiges. Dazu mehr ab Seite 39.

Erziehung kann – zugegebenermassen etwas verkürzt – definiert werden als die Entwick-lung von Gewohnheiten. Gute Erziehung manifestiert sich folglich in guten Gewohn-heiten. Das geschieht sinnvollerweise in Ver-bindung mit dem, was zu tun ist. Für die Schule ergibt sich daraus die Aufgabe, Erzie-

hung mit Bildung zu verbinden. Weil es gar nicht anders geht. Weil Herausforderungen nicht zu trennen sind von den Menschen, die sich ihnen stellen. Oder eben nicht. Pädagogik ist deshalb eigentlich immer Sozialpädagogik. Klar, schliesslich geht es immer um Menschen. Nun kommt aber in der Schule eben auch der Dreisatz ins Spiel. Und eine Menge andere Themen. Bildung halt. Das Zusammenspiel von Bildung und Erziehung nennt sich Edukative Sozialpäda-gogik – zu finden ab Seite 125.

Schulisches Lernen ist damit viel mehr als den Dreisatz gehabt zu haben. Es ist Persön-lichkeitsentwicklung. Und umgekehrt. Das impliziert ein neues Rollenverständnis der Lehrer. «Schule geben» wird verdrängt (oder zumindest bedrängt) von professioneller Beziehungsgestaltung, von aktivierendem Interesse am Erfolg des einzelnen Lernen-den. Wer fördern will, muss fordern kön-nen. Das verlangt ein hohes Mass an päd-agogischer Souveränität. Was das bedeutet, dazu gibt es viel zu lesen und anzuschauen ab Seite 137.

Eine der wichtigen Aufgabe der Schule ist es, Kinder und Jugendliche auf die Zukunft vorzubereiten. Wie die Welt in einigen Jahren aussehen wird – keine Ahnung. Und welches Fachwissen dereinst gefordert sein wird – keine Ahnung. Was aber klar ist: Sich selber nehmen die Schüler mit in ihre Zukunft. Sie sind gleichsam ihre eigene Zukunft. Und wenn sie dafür fit sind, in einem umfassenden, multiplen Sinne fit, dann können sie ihrer Zukunft sehr zuver-sichtlich entgegengehen. Spätestens ab Seite 163wird klar: «Zwäge» junge Menschen, was will man mehr?

11

2Vier Buchstaben – ein kompletter Lehrplan

Eine Art Zusammenfassung

12

2 Vier Buchstaben – ein kompletter Lehrplan

Warum einfach, wenn es

kompliziert auch geht?

Je dicker die Lehrpläne, desto lebensuntauglicher

die Menschen

Nicht die Belastung steigt,

die Fähigkeit sinkt,

mit Anforderungen umzugehen

13

Sie macht es den Menschen nicht leicht, die deutsche Sprache. Und die zunehmende Allgegenwart der Bürokratie trägt auch nicht gerade zu Ver-einfachung bei. Mit der «Personenvereinze-lungsanlage» kann man ja noch leben – dem Drehkreuz, das dafür sorgt, dass immer nur eine Person nach der anderen durch die Tür kommt. Und auch die «Spontanvegetation hinter der nicht lebenden Einfriedung» – das Unkraut hinter dem Zaun – ist ebenso zu verkraften wie das «raumübergreifende Grossgrün» für den schlichten Baum. Ein kurzes Durchatmen ist hingegen geboten, um zu verstehen, dass «der Tod aus versor-gungsrechtlicher Sicht die stärkste Form der Dienstunfähigkeit darstellt». Und «Grund-stücksverkehrsgenehmigungszuständig-keitsübertragungsverordnung» ist nicht nur eine Zumutung, das fällt schon fast in die Zuständigkeit des «Übereinkommens gegen Folter und andere grausame, unmenschli-che oder erniedrigende Behandlung oder Strafe». Die Juristifizierung des Alltages treibt mitunter seltsame Blüten. Vater Staat hat sich zur Super-Nanny entwickelt. Immer neue und immer abstrusere Gesetze und Vorschriften massregeln die Menschen im Alltag und verwandeln die Welt in eine Mischung aus Säuglingsabteilung und Pflegeheim. Selber denken, ist das noch zeitgemäss?

Situation 1:Auf einer der kompliziertesten Kreuzungen Englands – in Beverly (East Yorkshire) – sind sämtliche Ampeln ausge-fallen. Und das sind nicht weniger als 42 Stück. Zwanzig verschiedene Verkehrsflüsse werden normalerweise durch die Lichter geregelt. Und an neun Stellen wird ein sicherer Übergang für Fussgänger geboten. Und plötzlich: Aus! Und, das grosse Chaos? Nein, keineswegs, das Gegenteil traf ein! Die ganze geballte Ladung aus Menschen und Blech bewegte sich vollkommen flüssig durch das Gewirr der Strassen. Die Men-schen mussten einfach aufeinander achten. Und das taten sie.

Situation 2:Eine grosse Kreuzung in Buenos Aires, die Ampel steht auf Rot. Der Taxi-fahrer lässt sich dadurch nicht beirren. Er fährt einfach weiter. «Das Stoppsignal an der Ampel ist nur ein Vorschlag», erklärt er schmunzelnd, «aber ich muss halt auf die anderen Autos achten.» Und er ist bei Weitem nicht der Einzige, der sich über die

Aus: Alexander Neubacher:Total Beschränkt. München. Deutsche Verlags-Anstalt. 2014.

14

2 Vier Buchstaben – ein kompletter Lehrplan

Rotlichter hinwegsetzt. Auffällig: Unfälle passieren deshalb nicht häufiger als hierzu-lande.

Situation 3:An einem Fussgängerstreifen in einer grossen Stadt, das Ampelmänn-chen leuchtet rot auf. Weit und breit ist kein Auto zu sehen. Deshalb überquert ein Mann zielstrebig die Strasse. Eine Frau, die mit ihrem Kind vor der Ampel ausharrt, ruft ihm nach: «Sie sind ein schlechtes Vor-bild für mein Kind.» Antwort des Mannes: «Nein, ich bin ein gutes Vorbild. Ich kann selber denken und entsprechend handeln.»

Alles soll bis ins Kleinste gesteuert werden, geregelt, in Bahnen gelenkt. Wenn die Ampel auf Rot steht, hat man zu warten, auch wenn sich von nirgendwo ein Auto nähert. Das macht zwar überhaupt keinen Sinn. Aber es ist gut geregelt. Ähnlich ver-hält es sich mit dem Verkehrsfluss durch die Schule. Wie an Ampeln werden die Schüler mit Stundenplänen und Jahrgangsklassen eingespurt und paketweise weitergereicht zur nächsten Kreuzung. Das produziert zwar Unmengen von Leerlauf. Aber es ist gut geregelt.

Was auf der Strecke bleibt, ist die Eigenver-antwortung. Dabei ginge es um das. Genau um das: sich zuständig zu fühlen. Jetzt! Hier!

1784 forderte Immanuel Kant die Men-schen auf, sich aus ihrer Unmündigkeit zu befreien: «Habe Muth, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen.»

Heute, zweieinhalb Jahrhunderte später, wird das Gängelband wieder zum modi-schen Accessoire eines durchregulierten All-

tags. Ein Klüngel aus Bürokratie und Politik hat sich den Staat zur Beute gemacht.

Nur jeder sechste Bürger in Deutschland ist beispielsweise noch überzeugt, dass Politi-ker wissen, «was im wirklichen Leben los ist».1Wen wundert's: Die Politiker sind zuerst und vor allem mit ihrer Imagepflege beschäftigt und tragen medial inszenierte Scheingefechte aus. Nach den Wahlen ist vor den Wahlen. Entsprechend dominiert die Schlagzeile den Inhalt. Dieweil führt die Verwaltung hinter einem undurch-dringlich wuchernden Paragraphenge-strüpp ein unkontrolliertes Eigenleben. Und die Bürokratie wächst. Und wächst. Und wächst. Allen verbalen Bekundungen zum Trotz. Sogar die Kommissionen und Expertengruppen für den Bürokratie-Abbau verkehren sich ins Gegenteil. Aber selbst das vermag nur wirklich zu erstaunen, wer Parkinsons Thesen nicht kennt. Cyril Northcote Parkinson war ein fleissiger Mann. Im Laufe seines Lebens schrieb er 60 Bücher: Abenteuerromane, historische Werke, Traktate über Politik und Abhand-lungen über Betriebsorganisationen. Sie gerieten alle schnell in Vergessenheit – bis auf eines: Parkinsons Gesetz. Es erschien 1957 und erlangte Kultstatus. Parkinson beobachtete, dass die Erledigung einer Sache länger dauert, wenn mehr Leute als eigentlich nötig daran beteiligt sind. Daraus leitete er sein berühmtes Gesetz ab: Arbeit lässt sich wie Gummi dehnen, um die Zeit auszufüllen, die für sie zur Verfügung steht. Folglich steht die Zahl der Angestellten in keiner Beziehung zu der zu erledigenden Aufgabe. Selbst wenn immer weniger zu tun ist, wächst die Zahl der Beamten – einem Naturgesetz gleich – ungehemmt weiter.

1 Deutschlandtrend von Infratest Dimap im Auftrag von ARD-»Tagesthemen» und «WeLT». 06.10.2016.

«Die Schlagzeile dominiert den Inhalt.»

15

Denn je mehr Personen zusammen han-deln, desto mehr Zeit wird benötigt, um sich selbst zu verwalten. Nebenbei: Die Königsdisziplin zum Versauen von Zeit und Geld ist Parkinson zufolge das Einberufen von Sitzungen, wo nichts entschieden wird – ausser neue Sitzungen einzuberufen. Das war vor einem halben Jahrhundert. Hat aber nichts an Aktualität eingebüsst, im Gegenteil: Die flächendeckende Strategie, Verantwortung möglichst rasch abzuschie-ben, lässt Parkinsons Gesetz zu einer mass-losen Untertreibung verkommen. Und gan-ze Volkswirtschaften richten sich zugrunde, weil die wuchernde Bürokratie den Kampf gegen den gesunden Menschenverstand längst für sich entschieden hat.

Noch vor wenigen Jahrzehnten hatte die öffentliche Verwaltung einen Namen und ein Gesicht. Man kannte sich und man fühlte sich entsprechend zuständig. Das ist vorbei. Der «Gemeineschreiber» (also eine Person) ist abgelöst worden durch die «Gemeindeverwaltung». Wortklauberei?

Nein! Die Begriffe sind Ausdruck einer zunehmenden Distanz zum Ursprung der Dinge und zu den Anliegen der Menschen. Die Aristokraten haben sich weiland das gemeine Volk durch ihre abgehobene Sprache vom gepuderten Leibe gehalten. Gepuderte Perücken sind heutzutage nicht mehr en vogue. Es ist die Abgehobenheit der amtssprachlichen Puderwolken, die das Volk auf Distanz hält. Eine politische und behördliche Parallelwelt ist entstanden, fernab der Alltagswirklichkeit der «Normal-bürger».

Ein Geist von aufgebläht organisierter Unverantwortlichkeit macht sich breit, stetig, unmerklich, metastatisch. Simple Dinge werden zunehmend kompliziert, vermeintlich einfache Verfahren zeitraubend

«Ein Geist von aufgebläht organisierter Unverantwortlichkeit macht sich breit.»

16

2 Vier Buchstaben – ein kompletter Lehrplan

und nervtötend. «Nicht zuständig» steht in grossen Lettern an der Mauer der Anony-mität, hinter die man sich abducken kann. Und aus dieser bequemen Deckung heraus nimmt die Bürokratie Einfluss auf die Men-schen – was gut ist und was nicht, wie man zu leben, zu bauen, zu fahren, was man zu essen, zu trinken und zu sagen hat.

Das gilt selbstredend nicht für jene, die sich auf Kosten der Steuerzahler ihre alternativen und rechtsfreien Räume geschaffen haben. Je radikaler das Vorgehen, desto einfacher lässt sich das bewerkstelligen. «Ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert.» Also, wenn schon, denn schon. Ja nicht fünf Minuten zu lange parken – da schlägt die starke Hand des Gesetzes unerbittlich zu. Dann besser gleich das dazugehörige Haus besetzen und das Ganze in den Stand einer Zone für experimentelle Lebens-formen und vegane Kultur erheben. Das schafft Publizität und rechtlichen Schon-

raum. Oder gleich eine Strassenschlacht mit der Polizei anzetteln, dann werden Straftäter zu Aktivisten geadelt. Denn wer in Politik oder Verwaltung will sich schon hinstel-len? Denn je nach politischer Couleur und medialer Grosswetterlage riskiert aufs Dach zu kriegen, wer mehr als nur Empörung heuchelt. Also lässt man es lieber bei folgen-loser Rhetorik bewenden.

Dabei zeigen die einschlägigen Studien und Experimente: Der Umgang mit Normver-letzungen hat fundamentale Auswirkungen auf das Verhalten der Menschen hat. Der Klassiker stammt von Philip Zimbardo, mittlerweile emeritierter Professor an der Stanford University. Seine Experimente waren ebenso spektakulär wie erkenntnis-reich. Eines davon ist als Broken-Windows-Theorie in die Wissenschaftsgeschichte eingegangen (s. Kasten). Es zeigt: Es sind nicht die Vorschriften an sich und schon gar nicht deren schiere Menge, die das Verhal-ten der Menschen beeinflussen. Es ist der Umgang damit. Klare Regeln geben erst Orientierung, wenn sie eingebettet sind in eine Einforderungskultur. Das ist die eine Seite. Die andere: Nicht alles und jedes lässt sich regeln. Und es ist auch nicht nötig. Denn Menschen sind denkende Wesen. Ihr Gehirn tut nichts lieber. Deshalb: Stärke die Autonomie der kleinsten Einheit. Ein Beispiel dafür liefert der Strassenverkehr. Beim Zusammentreffen von zwei oder mehr Strassen kommen ganz unterschiedliche Konzepte zur Anwendung, um den Verkehr zu organisieren: Ampeln oder Kreisverkehr.

Die Ampel basiert auf dem Prinzip der Fremdsteuerung. Die Verkehrsteilnehmer verhalten sich entsprechend. Sie warten (normalerweise), wenn die Ampel auf Rot steht. Und sie geben Gas, wenn es grün wird. Der Kreisverkehr geht von einem

Es war 1969. Stanford-Professor Philip Zimbardo stellte im heruntergekomme-nen Stadtteil Bronx in New York ein Auto hin, entfernte die Nummernschilder und öffnete die Motorhaube. Das Gleiche machte er im vornehmen Palo Alto (Kalifornien). In der Bronx war innerhalb eines Tages alles abmontiert, was nicht niet- und nagelfest war. In Palo Alto passierte nichts. Philip Zimbardo und sein Team schlugen dann ein Loch in die Windschutzscheibe. Was pas-sierte nun im vornehmen Palo Alto? Das Gleiche wie in der Bronx.

Die Erkenntnisse dieses Experimentes mündeten in die «Broken-Windows-Theorie». Sie besagt, dass Normverletzungen ansteckend wirken. Das heisst: Wenn jemand beobachtet, dass es «in Ordnung» ist, eine Norm zu verletzen, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sich diese Person selbst normverlet-zend verhält.

«Stärke die Autonomieder kleinsten Einheit.»

17

anderen Denken aus. Das Funktionsprinzip, das dahintersteckt, heisst: Selbstorganisa-tion. Den Verkehrsteilnehmern wird ein Arrangement zur Verfügung gestellt. Und ein paar einfache Regeln tragen dazu bei, dass es klappt.

In der Kürze liegt die Würze

Statt selbst für das Leben verantwortlich zu sein, werden Erwachsene wie Kleinkinder oder Bekloppte behandelt. Jeder Joghurt-becher kommt als moralischer Imperativ daher. Und diese fürsorgliche Belagerung macht vor den Schulhaustüren nicht halt. Im Gegenteil: Unter dem Joch des Beam-tisch hat sich über die Jahre ein sprachliches Bildungsunwesen entwickelt. Nach dem Motto «warum einfach, wenn es kompliziert auch geht» werden immer neue Wortun-getüme und dadaistische Plastikbegriffe ersonnen. Und die Regelungsexzesse pro-duzieren nicht nur Unwörter, sondern auch Unmengen – Unmengen an Papier und Paragrafen. Ein Beispiel: Die inhaltlichen Bestimmungen für das 5. und 6. Schuljahr in Baden-Württemberg brachten es auf sage und schreibe eintausend Seiten. Doch damit nicht genug: Die aktualisierte Version von 2016 umfasste sogar 1 860 Seiten.

Der neue Schweizer Lehrplan 21 kann da natürlich nicht hintanstehen. Er präsentiert sich zwar nicht ganz so umfangreich, aber sprachlich nicht minder anspruchsvoll. Die Lust, sich in den Papierstoss hineinzulesen, hält sich in entsprechend engen Grenzen – gelinde gesagt. Was Wunder, bei Formu-lierungen wie «...können unterschiedliche Laute und Lautverbindungen heraushören, im Wort verorten (Anlaut, Mittellaute, End-laut) und mit Erfahrungen aus der Erst-sprache vergleichen ...». Klingt nicht gerade nach schulischem Alltag in der Unterstufe. Aber man weiss ja: Der Unterschied zwi-schen Theorie und Praxis ist in der Praxis meist grösser als in der Theorie.

Doch im Grunde genommen wäre die Sache ja eigentlich gar nicht so kompliziert. Die Schüler sollen etwas lernen. Lernen heisst: etwas wissen und können, das man vorher noch nicht gewusst oder gekonnt hat. Und um einen Jahrmarkt der Beliebig-keit zu vermeiden, kann man das, was zu lernen ist, näher beschreiben. Das ist weder neu noch spektakulär.

Gut, es sollte so formuliert sein, dass es in den Niederungen des Alltags eine Chance

Der

Lehrplan

Der heimliche

Lehrplan

Der unheimliche

Lehrplan

Beschreibt das, was Schüler offizi-ell können sollten

Vorne stehen die «überfachlichen Kompetenzen» (die niemand liest)

Neun Zehntel des Lehrplanes werden dominiert von dem, was die jeweiligen Fach-didaktiker wichtig finden

Schulbücher

(Beziehung zwischen Behörden und Verlag)

Internet (Bequemlich-keit)

Prüfungsaufgaben

(alte/Verfügbarkeit)

Archiv der Lehrer

(persönliche Vorlieben)

Was im Lehrerzimmer gut ankommt und Eindruck macht

Innerer Lehrplan der Ler-nenden (Verhaltensmuster, Beziehung zum Lehrer, aktuelle Befindlichkeiten)

Was die Freunde gut fin-den und was zum eigenen Image passt

Was die Eltern sehen oder hören wollen. Oder – je nachdem – genau das Gegenteil davon.

Was in den unsozialen Medien gerade so hip ist

Je dicker die Lehrpläne,

umso lebensuntauglicher die Menschen.

18

2 Vier Buchstaben – ein kompletter Lehrplan

hat, verstanden zu werden. Schliesslich sind auch viele Jahre und viele Millionen in den Lehrplan 21 reingebuttert worden. Und was wird damit passieren? Das, was mit solchen Monsterwerken immer passiert: nichts. Oder zumindest: wenig. Vom Wiegen wird die Sau nämlich nicht fett. Und noch so viele und noch so detaillierte Standards machen weder den Unterricht besser noch die Lehrer. Und die Schüler schon gar nicht. «Perfektion ist nicht dann erreicht», meint Antoine de Saint-Exupéry, «wenn man nichts mehr hinzufügen, sondern nichts mehr weglassen kann.» Ein Plädoyer für Kürze, in der bekanntlich die Würze liegt.

I am my future

Wie vielerorts und oft gilt auch in der Schule: Weniger ist mehr. Qualität statt Quantität muss das Motto sein, generie-rendes und nachhaltiges Lernen, über den Moment und über die nächsten Abfrage-rituale hinaus. Oder anders gesagt: Die Schule wieder dorthin zurückbringen, wo sie hingehört: zu den Menschen. Denn für sie ist sie nämlich gedacht. So trivial es auch klingen mag: Die Schule ist für die Lernen-den gedacht – nicht für die Lehrer, nicht für die Bürokratie, nicht für die Gewerk-schaften, nicht für die Hochschulen.

Und da sie für die Menschen gedacht ist, stellt sich die Frage: Was brauchen die? Die Antwort ist einfach: fit sollen sie werden, fit

fürs Leben. Und das hat nur ganz am Rande mit Winkelhalbierenden, Konjunktiv und Passé simple zu tun.

In der Gegenwart der Schule wird an der Zukunft der Lernenden gearbeitet Das ist deutlich schwieriger geworden. Noch vor ein paar Jahrzehnten haben sich die gesell-schaftlichen und arbeitsweltlichen Verände-rungen in einem gemächlichen Tempo voll-zogen. Hatte man die Lehre abgeschlossen, war man «ausgelernt». Ausgelernt – dem ist nicht mehr so. Wie die Welt in fünf Jahren aussieht: keine Ahnung! Schüler auf eine Zukunft vorzubereiten, von der man keinen Schimmer vom Dunst einer Ahnung hat – das ist beileibe kein leichtes Unterfangen. Welche fachlichen Kompetenzen sie dann brauchen werden? Keine Ahnung.

Ein Beispiel: Acht von zehn Jugendlichen wechseln unmittelbar nach ihrer Erstaus-bildung den Beruf. Sie bilden sich weiter, suchen andere berufliche Möglichkeiten, haben sich getäuscht in der Berufswahl – die Gründe sind vielfältig.

Aber eines ist sicher: Sich selber nehmen die Menschen mit in ihre Zukunft. Sie sind ihre eigene Zukunft.

Wenn also die Schule beitragen will und beitragen soll zu einer «guten» Zukunft der Schüler, dann muss sie sich um die Schü-ler selbst kümmern. Dann muss sie einen substantiellen Beitrag dazu leisten, dass sie fit sind und fit werden.

Zum Begriff «fit» finden sich etwa 130 Syn-onyme. Und alle sind positiv konnotiert. Sich fit zu fühlen scheint also etwas durch-aus Erstrebenswertes zu sein. Eine Lebens-einstellung, ein Lebensgefühl.

In Schweizer Mundart gibt es einen Begriff, der noch ein bisschen weitergeht: «zwäg». Wie übersetzt man «zwäg» ins Hochdeut-sche? Eine reine Übersetzung ist ohne

«Ein Plädoyer für Kürze, in der bekanntlich die Würze liegt.»

19

Bedeutungsverlust oder ohne Bedeutungs-verschiebung nicht möglich. Es braucht eine Erklärung.

1. Wer «zwäg» ist, ist bereit, hat alles dabei, was es braucht. Es geht quasi um die Werkzeugkiste, um die Ausrüstung. Wer etwas unternimmt, muss die Dinge dabei-haben, die er braucht – die Sportschuhe, die Fischerrute, den Schirm, den Reisepass, die Windjacke, die Badehose oder was auch immer, je nach Unterfangen.

2. Wer «zwäg» ist, ist aber auch mental oder physisch vorbereitet. Ist als Person und als Persönlichkeit bereit, sich auf die kommen-den Dinge einzulassen. Hat ausreichend trainiert, den Lebenswandel den Herausfor-derungen angepasst, ...

3. Ein «zwäger Typ» ist ein Mensch, den man mag, der «gut» ist, über seine Gruppe hinaus sozial kompetent, hilfsbereit und aufmerksam, jemand, auf den man sich in allen Situationen verlassen kann.

Wer «zwäg» ist, ist also in einem multiplen, in einem umfassenden Sinne fit, bereit für das, was kommen mag, mit sich und der Welt im Einklang.

Wettstreit gegen den Zerfall

Wer Kinder hat, möchte in der Regel, dass sie später ein gutes Leben führen können. «Du sollst es später einmal besser haben», pflegte man vor noch nicht allzu langer Zeit den Kindern zu sagen (oder es für sie zu denken). Und die Kinder selber, wenn sie grösser werden, möchten das auch: Gut sein in der Schule, einen guten Beruf haben, viel Geld – die Auswahl an Dingen, die man sich wünschen kann, ist gross. Entsprechend ändern sich die Vorstellungen, was «gut» ist,

aber der Grundsatz bleibt: Die Menschen selber und ihr Bezugssystem verfolgen ein gemeinsames Ziel – ein gutes, erfolgreiches, gelingendes, glückliches Leben.

Das alles fällt in der Regel nicht vom Him-mel. Irgend jemand muss etwas tun dafür. Man kann zwar als Eltern ein materielles Polster für ein entsprechend sorgenfrei-es Leben des Nachwuchses äufnen. Man kann aber nicht das Leben für die Kinder leben. Das müssen sie selber tun. Und hier beginnt schon der Schlamassel.

Denn: Der Mensch strebt nach Zerfall. Und alles, was den Zerfall aufhält, ist grundsätzlich mal mit Aufwand verbun-den, mit der Investition von Energie. Wer einfach im Bett liegen bleibt, wird irgend-einmal zuschauen können, wie Maden und Würmer ihn heimsuchen (wenn er noch schauen könnte). Wer diesem Maden-und-Würmer-Szenario aus dem Weg gehen will, muss aufstehen. Das ist anstrengender als Liegenbleiben. Aber es lohnt sich. Etwas tun, das ist so gesehen das Leben. Oder noch anders: Das Leben ist ein permanenter Wettstreit gegen den Zerfall. Klingt nicht sonderlich lebenswert. Doch!

Es ist eine Frage der Einstellung. Wie letztlich alles. Welche Einstellung hat man dazu, sich anzustrengen, sich zu engagieren, Herausforderungen anzunehmen. Wer den Berg hochläuft, muss eine Leistung erbrin-gen, sich anstrengen, sich überwinden. Es ist mit Mühsal verbunden. Und es ist mit Sicherheit wesentlich strapaziöser, als sich

«Die Talente sind oft gar nicht so ungleich; im Fleiss und imCharakter liegen die Unterschiede.»

Theodore Fontane

20

2 Vier Buchstaben – ein kompletter Lehrplan

in die Bergbahn zu setzen. Das Ziel kann sogar das gleiche sein – der Berggipfel. Der Weg ist ein anderer. Und dieser Weg, das Tun, hat eine eigene Qualität. «Erfolg», hat Johann Wolfgang Goethe es auf den Punkt gebracht, «hat drei Buchstaben: TUN.» Und damit landet man wieder bei «zwäg». Denn um «zwäg» zu werden, zu sein und zu bleiben, muss man etwas tun – Freude entwickeln am Umgang mit Widerständen (wie zum Beispiel einem Berglauf).

Die Welt schuldet einem nichts

Die englische Sprache kennt treffende Begriffe für eine lebensgestaltende Einstel-lung. «Involvement» ist ein solcher Begriff. Ein Begriff, der mehr ist als ein Wort, das sich einfach telquel übersetzen lässt. Er bringt eine Lebenshaltung zum Ausdruck – Engagement, sich einbringen, aktiv beteiligt sein und beteiligt sein wollen, Verantwor-tung übernehmen, eine Beziehung aufbauen zum Geschehen, sich als gestaltender Teil der Lösung fühlen. – Und auch «Com-mitment» ist ein Ausdruck, der Erklärung

braucht, weil die schlichte Übersetzung nicht zum Kern und damit zum Geist des Wortes vordringt. «Selbstverpflichtung» zeigt zwar, in welche Richtung das Wort zielt, aber es reicht natürlich bei Weitem nicht, um erkennen zu lassen, was in diesem Begriff steckt. Menschen mit «Commit-ment» fühlen sich zuständig, angesprochen von dem, was zu tun ist. Und weshalb? Ganz einfach: weil sie so sind.

Das sind kraftvolle Ausdrücke, bekräftigen-de, es sind Begriffe, die die Menschen beim Wort nehmen. Die deutsche Sprache kennt sinnverwandte Ausdrücke. Es sind Begriffe, die uns den heutigen Wohlstand beschert haben und ein Staatswesen erlauben, das sich sozial von seiner grosszügigen Seite zeigen kann. Fleiss beispielsweise ist ein Begriff, der sich nicht trennen lässt von der Entwicklung des Volkswohlstandes. Oder Ausdauer. Und Disziplin. Und natürlich: Arbeit.

Nach 1968 wurde solche und ähnliche Begriffe mehr und mehr in die Schmud-delecke gestellt. Sie wurden zu Unwörtern, von denen man sprachlich gesehen die Finger lässt, mit denen man sich irgendwie nicht beschmutzen, die man sich nicht

Möglichkeit

Fähigkeit

Bereitschaft

Gute Möglichkeiten, genügende Fähigkeiten, schlechte Bereitschaft

Kaum Möglichkeiten, hervorragende Fähigkeiten, sehr hohe Bereitschaft

Das Zusammenspiel von Möglichkeit, Fähigkeit und Bereitschaft

21

aufhalsen will. Es sind Begriffe, die nicht mehr zum Zeitgeist pass(t)en. Allerdings: Es entwickelten sich auch keine Ersatzbegriffe. Die Folge: eine funktionale Sprachlosigkeit, eine Art gesellschaftlicher Amnesie, nicht nur was die Begriffe anbelangt, auch die Konzepte, für die sie standen.

Sie wurden verdrängt durch die Idee des immer leichteren Lebens. Weniger Arbeit, mehr Freizeit, weniger Fleiss, mehr Gross-zügigkeit – und das alles verbunden mit der Idee, dass die Welt einem etwas schuldig sei. Aber das ist die Welt nicht, die war nämlich vorher da.

Der gelegentliche Blick zurück in vergan-gene Zeiten zeigt: Es gibt sie, die histori-schen Parallelen. Und das Tollste daran ist, man kann sogar etwas aus ihnen lernen: Russlandfeldzüge waren zu allen Zeiten keine gute Idee. Geiz ist nicht geil, denn er ruiniert Infrastrukturen, Gesundheits-systeme oder ganze Armeen. Und auch die Wesenszüge saturierter Gesellschaften ähneln sich von alters her: Zunehmende Dekadenz, zunehmende Bürokratisierung und von überall her drängen sich alle um den Kuchen und wollen sich ein möglichst grosses Stück abschneiden (ohne selbst Hand anlegen zu müssen in der Backstube). Die alten Römer könnten ein Lied davon singen – wenn sie noch könnten. In sei-ner berühmten Auflistung der vielfältigen Ursachen des Untergangs des Römischen Imperiums hatte Alexander Demandt vor Zeiten schon mehr als zweihundert Gründe genannt, von denen Badewesen, Feinschme-ckerei oder Rentnergesinnung eher margi-nale Wirkungen entfaltet haben dürften. Kulturelle Nivellierung, Individualisierung und Willenslähmung sind hingegen The-men mit durchaus aktuellem Bezug.

Stress lass nach

Mit dem gesellschaftlichen Fortschritt in den letzten Jahrzehnten verzeichnete ein neuer Begriff einen veritablen Höhenflug: Stress. Und die zeitlichen Parallelen sind wohl nicht zufällig. Je mehr Fleiss, Selbst-disziplin, Arbeit und ähnliche Ausdrücke in die sprachliche Verbannung geschickt wurden, desto gedeihlicher verbreitete sich der Stress. Kein Lebensbereich, kein Alter und kein Medium blieb und bleibt ver-schont. Der Stress ist allgegenwärtig und ein Abebben der Klageflut ist weit und breit nicht in Sicht. Dafür steigt die Experten-schwemme. Gebetsmühlenartig werden die steigenden Anforderungen als Grund für den zunehmenden Stress der Babys, Schüler, Lehrer, Eltern, Rentner, Hobbygärtner, Kak-teenzüchter, Ferienreisenden (die Liste ist unvollständig) verantwortlich gemacht.

Schulstress ist ein Beispiel. Das Internet ist voll von Erklärungen und Ratschlägen, die Apotheken voll von Pillen, um den Schulstress zu mildern. Schulstress ist ein eher neuer Begriff. Er müsste – stimmt das Erklärungsmuster – sich ja deshalb in den Gebrauchswortschatz gedrängt haben, weil die Anforderungen gestiegen sind. Also: Es wird viel mehr von den Schülern verlangt, deshalb sind sie gestresst. Stimmt das? Sind die schulischen (!) Anforderungen wirklich so gewaltig gewachsen? Müssen die Schüler wirklich viel mehr können? Wird tatsächlich so viel mehr verlangt? Die fachlichen Anfor-derungen können es kaum sein. Wie sonst wären die Klagelieder der Hochschulen, Berufsschulen und Lehrbetriebe zu erklären, dass die Jungen immer weniger können.

Die fachlichen Ansprüche können es also nicht sein. Die zeitlichen schon gar nicht. Ganze drei Stunden verbringen Jugendliche

22

2 Vier Buchstaben – ein kompletter Lehrplan

übers Jahr gesehen durchschnittlich pro Tag noch in der Schule.2Zum Vergleich: Die durchschnittliche tägliche Bildschirm-nutzung ist in dieser Altersgruppe mehr als doppelt so hoch – siebeneinhalb Stunden.

All dem zum Trotz: Es klingt ja prima vista durchaus einleuchtend: Es wird immer mehr verlangt, deshalb leiden immer mehr Menschen unter Stresssymptomen. Das Muster ist so schön trivial, dass sich auch die Verantwortlichen mühelos identifizieren lassen: der Chef, die Wirtschaft, der Kapita-lismus, die Gesellschaft – auf jeden Fall die anderen. Aber es stehen auch noch andere Erklärungsmuster zur Verfügung. Die sind indes weniger angenehm und entsprechend weniger populär.

Stress ist ja keine neutrale Grösse. Stress ist eine höchst individuelle Empfindung. Und eine Blickrichtung kann tatsächlich sein: die Belastung nimmt zu – subjektiv gese-hen. Und die wahrgenommene Differenz

2 Berechnung: Stunden, die ein Schüler der 9. Klasse im Kanton Bern pro Jahr in der Schule verbringt, dividiert durch 365.

zwischen Anforderungen und Fähigkeiten verursacht Stress. Kommt hinzu: Stress hat ein gutes Marketing – alle reden davon. Der Prestigebonus ist hoch, es macht sich gut, gestresst zu sein.

Es gibt freilich auch eine quasi konträre Betrachtungsweise: Nicht die Belastung steigt, sondern Fähigkeiten und Bereitschaft sinken. Damit sind die Anforderungen ebenfalls weit weg, aber nicht weil sie gestie-gen, sondern weil eben die Fähigkeiten, damit umzugehen, gesunken sind.

Am Stresspotenzial ändert sich damit nichts. Die Frage, die sich stellt: Sind die Anforde-rungen unmenschlicher geworden – oder die Menschen weniger fähig und willens, mit den Anforderungen umzugehen?

Und die Vermutung liegt nahe: Die saturier-te Gesellschaft animiert die Menschen zur Flucht in die Bequemlichkeit. Das Gedrän-ge in der Komfortzone ist entsprechend gross. Und wer es sich in der Komfortzone erst einmal bequem eingerichtet hat, den quält der Abschiedsschmerz schon beim Gedanken daran, die Wohligkeit aufgeben

Anforderungen

steigen

Saturierte Gesellschaft– Wehleidigkeit

Bereitschaft und Fähigkeit, vermutete Erwartungen zu erfüllen

subjektiv

wahrgenommene

Belastungsvermutung

Bereitschaft

sinkt

Umweltmarketing

– wie schwierig alles ist

STRESSPOTENZIAL

23

Anforderungen

Anforderungen

zu müssen. Das heisst: Herausforderungen lösen Entzugserscheinungen aus – Entzug von Bequemlichkeit.

«Stress lass nach», pflegen Jugendliche augenrollend zu sagen. Das ist – gesell-schaftlich gesehen – wohl ein frommer Wunsch. Als «Generation Stress» werden nämlich die 16- bis 25-Jährigen bezeichnet, deren widersprüchliche Erwartungen ans Leben selbstauferlegten Druck erzeugen. Sie wollen alles und alles sofort – Karriere machen, selbstständig sein, bei einer inter-nationalen Firma arbeiten, eine ausgewo-gene Work-Life-Balance pflegen, weniger sparen, aber auch ein Haus kaufen. Zudem sind sie ständig unter Strom: Nur gerade ein Viertel gönnt sich gelegentlich Inter-net- und Handy-freie Momente. Der Rest chattet, surft und starrt ins Smartphone, was das Zeug hält.3

3 Jugendbarometer 2016: Repräsentative Befragung von Jugendlichen im Alter von 16 bis 25 Jahren in der Schweiz, Brasilien, Singapur und den USA im Auftrag der Grossbank Credit Suisse. 2016.

Lernen ist anstrengend

Vor diesem gesellschaftlichen Hintergrund findet schulisches Lernen statt. Schulisches Lernen ist mitunter sehr anstrengend. Es gibt keine Abkürzung. Und man kann es allen Heilsversprechungen zum Trotz nicht outsourcen – weder an die Technik noch an andere Menschen. Es ist gebunden an die eigene Aktivität. Allein das Wort «Lernen» macht das deutlich. Es geht etymologisch auf die gleichen Wurzeln zurück wie «Leis-tung». Und «Leistung» ist eben eines der Wörter, das es in die Pfui-Liste geschafft hat. «Leistungsgesellschaft» beispielsweise klingt weder verlockend noch betörend. Und wer von «Leistungsdruck» spricht, hat sofort eine grosse Schar zustimmender Gefolgsleute.

Und dennoch führt kein Weg daran vorbei: Wer lernen will (oder soll), muss bereit sein, etwas zu leisten. Und wer erfolgreich lernen will, muss bereit sein, mehr zu leisten. Das

24

2 Vier Buchstaben – ein kompletter Lehrplan

tut auf Dauer nur, wer Freude hat an der eigenen Leistung. «Lerne, etwas zu leisten und vor allem lerne, es gerne zu tun», heisst ein Sprichwort.

Beim Sport ist das offensichtlich. Ohne Training läuft da nämlich gar nichts – im wahrsten Sinne des Wortes. Klar ist auch: Training, das ist per se unbequem. Es gibt kein bequemes Training. Und das ist ja auch der Sinn der Sache. Denn schonen schadet. Das wissen Spitzensportler: Drei Wochen Ferien und Verzicht aufs gewohnte Training – und man braucht drei Monate, um wieder auf den Stand von vor den Feri-en zu kommen. Drei Monate Training für drei verpasste Wochen!4

Das gilt aber keineswegs nur für den Spit-zensport. Das weiss auch, wer beispielsweise eine Zeit lang sein Bein im Gips gehabt hat. Schon nach relativ kurzer Zeit schwin-den die Muskeln wie Schnee in der Sonne. Das heisst: Nur Anstrengung, Belastung, Beschwerlichkeit helfen den Menschen, körperlich fit zu werden – oder zu bleiben. Kommt dazu: Einmal ist keinmal. Ein Liegestütz zeigt keine Wirkung, nicht die geringste, da kann man sich noch so lange im Spiegel betrachten. Körperliche Fitness ist mehr, als das gelegentliche Auslüften des schlechten Gewissens. Es ist eine Art lust-volles Bekenntnis zu einer anstrengenden Lebensweise.

Und was für den Körper gilt, gilt auch für den ganzen Rest des Menschen. Wer sich

4 Ariella Käslin (Kunstturnerin) während eines Vortrags am 24.09.16 in Cham (Schweiz).

und sein Leben liebt, liebt die Anstren-gung. Denn das Leben findet ausserhalb der Komfortzone statt. Im Internet und in den Verkaufsregalen der Büchergeschäfte gibt es keinen Mangel an guten Ratschlägen, wie man seine eigene Komfortzone verlas-sen könne. Und wie wichtig es sei, es zu tun. Trotz all dieser Tipps und Tricks geht man davon aus, dass der grösste Teil der Menschen hierzulande genau diesen Schritt scheut. Bequemlichkeit ist halt bequemer.

Die Schule ist in dieser Beziehung ein Abbild der Gesellschaft. Und doch gilt auch hier: Lernerfolg wird ausschliesslich ausserhalb der Komfortzone erzielt. Lernen und Wachstum brauchen Herausforderung. Das anzunehmen fällt leichter, wenn man in einem multiplen Sinne fit ist. Oder eben: «zwäg». «Zwäg sein» heisst gleichsam die Lösung. Und die Losung. Vier Buchstaben für einen ganzen Lehrplan. Pardon: Lern-plan natürlich.

«Herausorderungen lösenEntzugserscheinungen aus – Entzug von Bequemlichkeit»

FÄHIGKEITEN

ANFORDERUNGEN

AngstÜberforderung

LangeweileUnterforderung

HERAUSFORDERUNG

25

3Gute Gewohnheiten – gute Aussichten

Verhalten

26

3 Gute Gewohnheiten – gute Aussichten

Ein wesentlicher Teil der Alltagsaktivitäten wird gesteuertdurch Gewohnheiten

Gute Gewohnheiten sind die Basis für ein gutes Leben

Der Haken: Alles ist schwierig, bevor es leicht wird

27

Die Erkenntnis ist weder neu noch sonderlich spektakulär: Wer kör-perlich fit ist, tut etwas dafür. Und zwar regelmässig. Indes: Die Vorstellung, sich mehrmals wöchentlich bei jedem noch so misslichen Wetter durch Feld und Wald zu schlagen, löst bei vielen Menschen zwie-spältige Gefühle aus. Einerseits möchte man natürlich zu jenen gehören, die das können. Werbung und «Lebe-dein-Leben-Magazine» verstärken diesen Wunsch mit Bildern von schönen Menschen, die leichten Schrittes in modischem Outfit der aufgehenden Sonne entgegentraben.

Die eigene Trainingsrealität sieht für die meisten Menschen nicht ganz so locker und sonnig aus. Und wenn man sich dann doch aufmacht, begegnet man gleichge-sinnten Leidensgenossen, bei denen Joggen aussieht wie Sterben mit Anlauf. Zum Glück gibt es in der Natur keine Spiegel ... Doch danach: Die warme Dusche nach der sportlichen Strapaze entschädigt für vieles. Ein unbeschreiblich gutes Gefühl steigt auf. Geschafft! Und man freut sich zuversicht-lich auf das nächste Mal. Und dann? Trotz der Erinnerung an Stolz und gute Gefühle – erweist es sich beim nächsten Anlauf als schwieriges Unterfangen, sich zu überwin-den. «Alles ist schwierig, bevor es leicht wird», hat Saadi, ein persischer Dichter vor bald achthundert Jahren zu bedenken gegeben. Er hat es wohl nicht aufs Laufen bezogen. Und es gilt ja auch in keiner Weise nur für den Sport. Bevor es leicht wird, sind die Dinge meist schwierig. Und leicht wird es dann, wenn es zur Gewohnheit wird, wenn man es sich zur Gewohnheit macht. Wer jeden Morgen gleich nach dem Auf-stehen in seine Sportsachen schlüpft und losrennt, für den wird die Überwindung mit jedem Mal kleiner. Mehr noch: Sie verwan-

delt sich in ein Bedürfnis. Das ist nicht nur beim Laufen so. «Wir sind das, was wir wie-derholt tun. Vorzüglichkeit ist daher keine Handlung, sondern eine Gewohnheit», das wusste schon Aristoteles. Also, Zeit für gute Gewohnheiten!

Zeig mir deine Freunde und ich zeige dir deine Zukunft

Ob Tschastin oder Johannes, Schantall oder Lisa-Maria, die Namen sind austauschbar. Die Menschen nicht. Die sind auf ihre Weise einzigartig. Unikate. Denn sie haben im Verlaufe ihres Lebens jede Menge Erfah-rungen gemacht. Und die Erfahrungen sie. Sie sind quasi das Produkt ihrer Erfahrun-gen. Und da die Erfahrungen voneinander abweichen, sind auch die Menschen ent-sprechend unterschiedlich. Sie sind anders, weil sie sich anders verhalten. Und sie verhalten sich anders, weil sie anders sind.

Die Art und Weise, wie jemand seine Zeit verbringt (und mit wem), bestimmt in hohem Masse, was aus ihm wird. Wer sich viel im Freien bewegt, sich gesund ernährt, kommt anders daher als der Couch-Potato, der die Zeit totschlägt und sich mit digita-lem Müll und Süssigkeiten vollstopft. Der Unterschied wird auf Dauer Schatten wer-fen – auch in übertragenem Sinne. Und was für die äussere Erscheinung gilt, gilt nicht minder auch für die geistige, emotionale, moralische Entwicklung. Die Lebensumge-

«Alles ist schwierig, bevor es leicht wird.»Saadi

28

3 Gute Gewohnheiten – gute Aussichten

bung hat eine hochgradig prägende Wir-kung auf Wesenszüge und Charaktereigen-schaften eines Menschen. Sozialisation wird das genannt. Dabei lassen sich holzschnitt-artig betrachtet drei Bezugssysteme für die Sozialisierung unterscheiden: das familiäre, das institutionelle und das informelle.

Entscheidend ist: Das informelle Bezugssys-tem (sprich: die Peers) dominiert in seiner Bedeutung die Sozialisation eines jungen Menschen. «Show me your friends and I will show you your future. Show me the five people who are closest to you and I will show you who you will be in five years.» Das ist mehr als ein flockiger Spruch. Die einschlägige Forschung zeigt: Der Freun-deskreis, nicht die Familie prägt vorrangig die Entwicklung eines jungen Menschen. Weichenstellend ist mithin, wie und mit wem er seine Zeit verbringt.1Das entbehrt nicht einer gewissen Brisanz, zumal sich Kindern und Jugendlichen – auch unter-stützt durch Mobilität und virtuelle Welten – völlig neue Möglichkeiten zur Bildung von Freundeskreisen erschliessen. Und wer sich in «falsche Kreise» begibt, mit den «fal-schen Freunden» Zeit verbringt, verändert zunehmend sein Verhalten. Er passt nicht nur sich, sein Aussehen, sein Auftreten, sein Verhalten, seine Sprache den Peers an.

1 Harris, Judith: The nurture assumption: why children turn out the way they do. The Free Press. 1998.

Auch seine Werthaltungen. Wer seine Zeit mit Freunden aus dem Orchester verbringt, wird sich anders entwickeln und anders in Erscheinung treten, als wer mit den Kolle-gen abhängend die Langeweile totschlägt.

Der Unterschied: Gute Gewohnheiten

Also: Je nach Umgebung, in der sich Kinder und Jugendliche aufhalten, verhalten sie sich anders. Das heisst: Sie treffen andere Entscheidungen bezüglich ihres Tuns – weil die kontextuelle Bezugsnorm eine andere ist, weil die anderen sich anders verhalten, weil die Erwartungen entsprechend anders sind.

Zwischen 20 000 und 100 000 Entschei-dungen treffen Menschen pro Tag – sich bücken und das Papier aufheben, die Schuhe gleich ins Regal stellen, auf das zweite Stück Kuchen verzichten, nicht rumsurfen, sondern gleich mit der Arbeit beginnen, den Abfall nicht auf den Boden schmeissen, sondern in den Abfalleimer, das Fahrrad nehmen statt den Bus. Aus all diese Entscheidungen und Handlungen bilden sich Muster heraus. Verhaltensmuster. Gewohnheiten. Habits.

Familiäres

Bezugssystem

Eltern, Grosseltern, Geschwister, Verwandte, Freunde der Familie

Regeln, Lebens- und Verhaltensweisen, Widersprüche, Glaubwürdigkeit von Botschaften, Werthaltungen, Kulturen, Bildungsnähe, Art der Zeitgestaltung

Institutionelles

Bezugssystem

Schule, Nachhilfe, orga-nisierte Freizeitgestal-tung (z.B. Kurse, Clubs)

Forderungs- und Aufforderungscharakter, Identifikationsstiftung, Attraktivität, subjektive Aufwand-Nutzen-Einschätzung, Image

Informelles

Bezugssystem

Peers in verschiedenen Gruppierungen (z.B. in der Schule, in der Frei-zeit, im Netz, ...)

Beeinflussungsrichtung, Art der Aktivitäten, zeitliche Dispositionen (wann? wieviel?), Werthaltungen, Art der gemeinsamen Themen, Abgrenzungen

29

«Wir kreieren Gewohnheiten», hat John Dryden zu bedenken gegeben, «dann kre-ieren die Gewohnheiten uns». Oder anders gesagt: Gewohnheiten sind zuerst Spinn-weben, dann Drahtseile. Das bedeutet: Verhaltensmuster neu zu knüpfen, sich zu verändern, das ist, zumal die Entscheidungs-mechanismen meist unbewusst ablaufen, alles andere als einfach. Das menschliche Gehirn zeigt sich widerstandfähig gegen Veränderungen. Die Gewohnheiten und das sich daraus ergebende Verhalten hat sich als eine Art Trampelpfad ins neuronale Netzwerk eingegraben. Immer ein bisschen mehr. Immer ein bisschen tiefer. Auf diesem Trampelpfad der Gewohnheiten gehen die Menschen durchs Leben, denn ihm ent-lang werden die Handlungsentscheidungen getroffen. Gewohnheiten und Routinen sichern den Menschen das Überleben. Sie sind Sparprogramme des Gehirns und ent-lasten vom Zwang, sich pausenlos für oder gegen etwas entscheiden zu müssen Denn die Menschen wären hoffnungslos überfor-dert, alles, was sie tun oder lassen, immer wieder von Neuem überdenken zu müssen. Deshalb: Fast zwei Drittel dessen, was Men-schen im Alltag tun oder lassen, so schätzt man, wird von Gewohnheiten gesteuert.

Dass der Mensch ein Gewohnheitstier