Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Oertel + Spörer

- Sprache: Deutsch

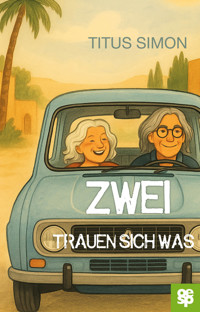

Linda, pensionierte Lehrerin, hat nach dem Begräbnis ihres dritten Ehemanns eigentlich genug von der Liebe. Eigentlich. Wäre da nicht doch eine uneingestandene Sehnsucht – und ein Kreis energischer Freundinnen, der sie drängt, sich doch noch mal zu trauen. Vorsichtig lässt sie sich ein auf ein Match mit Ralf, einem der weltbesten Cover- und Rockgitarristen. Mit seinem aufgepeppten Oldtimer wagt sie sich auf einen abenteuerlichen Roadtrip, der sie nicht nur von Süddeutschland nach Marokko führt, sondern mitten hinein in eine wieder auflebende Vergangenheit voll von Sinnlichkeit, Offenheit für das Fremde anderer Kulturen und – nicht zuletzt – der Musik der letzten Jahrzehnte.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 327

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Der Autor

Titus Simon

Prof. Dr. Titus Simon, geboren 1954 in Backnang, verheiratet, drei erwachsene Kinder, sechs Enkel. Arbeitete zwischen 1975 und 1992 in den Jugendhäusern Ludwigsburg, Bietigheim und Fellbach, im Wohnungslosenhilfeverbund »Erlacher Höhe« sowie in der Verbandsarbeit. Berufsbegleitendes Zweitstudium und Promotion an der Universität Tübingen. Zwischen 1992 und 1996 Professur »Jugend und Gewalt« an der FH Wiesbaden, 1996 Berufung an die Hochschule Magdeburg-Stendal mit dem Schwerpunkt »Jugendarbeit und Jugendhilfeplanung«. Gasttätigkeit an der FH St. Gallen (CH). Mittlerweile in Pension. Mitherausgeber einer Lehrbuchreihe, Autor und Ehrenamtler. Aktuelle Bände: Simon u. a.: »Soziale Arbeit mit Fußballfans«; Simon: »Extreme Fallhöhe – eine schwäbische Jugend in den 70er Jahren«.

Titel

Titus Simon

ZWEITRAUEN SICH WAS

ROMAN

Oertel+Spörer

Impressum

Dieser Roman spielt an realen Schauplätzen. Alle Personen und Handlungen sind frei erfunden. Sollten sich dennoch Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen ergeben, so sind diese rein zufällig und nicht beabsichtigt.Interview mit Wim Wenders von Hella Kemper und Katja Nicodemus. Aus der ZEIT Nr. 41/2023, aktualisiert am 28. September 2023, 6:04 Uhr. https://www.zeit.de/2023/41/wim-wenders-perfect-days-film-karriere

© Oertel + Spörer Verlags-GmbH + Co. KG 2025 Postfach 16 42 · 72706 ReutlingenAlle Rechte vorbehalten.Titelbild: © ChatGPTGestaltung: PMP Agentur für Kommunikation, ReutlingenPorträtfoto: Stefan BossowLektorat: Bernd StorzKorrektorat: Sabine Tochtermann Satz: Uhl + Massopust, AalenISBN 978-3-96555-222-7

Besuchen Sie unsere Homepage und informieren Sie sich über unser vielfältiges Verlagsprogramm:www.oertel-spoerer.de

An einem perfekten Tag ist man ganz bei sich.Man schadet niemandemund wird von niemandem behelligt.

Wim Wenders

LINDA UND IHRE ENTOURAGE

Vor einigen Wochen hatte Linda van der Grinten ihren dritten Ehemann begraben. Diese Feststellung konnte irritieren, suggerierte sie doch, dass auch die beiden ersten Ehemänner bereits verstorben waren. Jedoch erfreuten sich diese, soweit man um deren Verbleib und Befinden überhaupt wusste, bester Gesundheit.

Wer erlebt hatte, wie sich Linda um ihren kranken Ehemann gekümmert hatte – und eine ganze Reihe guter Freundinnen hatte daran Anteil genommen oder zumindest Kenntnis erhalten – musste zu dem Schluss gelangen, dass dies trotz beider fortgeschrittener Alter in einer Atmosphäre größtmöglicher gegenseitiger Zuneigung geschehen war. Und dieser Eindruck trog nicht. Linda hatte einen erheblichen Teil ihres Vermögens in Therapien einer seltenen krebsähnlichen Bauchspeicheldrüsenerkrankung investiert, denen sich ihr dritter Mann Ernst Krämer in der Hoffnung unterzog, noch länger als die wenigen Monate zu leben, die ihm von mehreren Spezialisten unisono als maximal mögliche Lebenserwartung prognostiziert worden waren.

Linda van der Grinten und ihr dritter Mann hatten sich vor ihrer Eheschließung darauf verständigt, dass jeder seinen bisherigen Namen behielt. Linda führte den Namen ihres zweiten Mannes. Er passte hervorragend zu ihren schulischen, künstlerischen und gesellschaftlichen Aufgaben. Der Großteil ihres nicht unerheblichen Vermögens stammte allerdings aus dem Zugewinn ihrer ersten Ehe. Fritz Weihrauch hatte mit Börsen- und Immobiliengeschäften Millionen verdient. Und da sie bei ihrer Eheschließung das wirtschaftliche Fundament zweier Arbeiterkinder aufwiesen, denen die Bildungsexplosion der Sechziger- und Siebzigerjahre einen Hochschulabschluss ermöglicht hatte, war der ihr letztendlich zugefallene Zugewinnanteil gewaltig gewesen, auch wenn sich Fritz Weihrauch erfolgreich darum bemüht hatte, wenigstens Teile seines beachtlichen Vermögens zu verschleiern.

Ernst Krämer hatte seinerzeit die Annahme des Namens Van der Grinten strikt abgelehnt. Er sah ihn richtigerweise auf einen früheren Partner seiner Frau zurückgehend und wollte zudem in seiner eigenen Familie nicht noch mehr Irritationen hervorrufen, als die, die seine im fortgeschrittenen Alter vollzogene zweite Ehe bei seinen beiden erwachsenen Töchtern ausgelöst hatte. Zudem wäre es ihm als ein Akt der Hochstapelei erschienen, sich über seine Frau den Adelstitel eines ihrer früheren Ehemänner anzueignen.

Ernst Krämer hatte gekämpft. Und er war Linda sehr dankbar dafür gewesen, dass sie zur Finanzierung neuester Heilmethoden ein Appartement verkauft hatte. Auf dem langen und steinigen Weg der verschiedenen Therapien hatten sich Höhen und Tiefen abgewechselt. Hoffnung kam auf, wenn Kontrolluntersuchungen einige Skalenpunkte günstiger ausfielen als beim letzten Mal. Und sie wich beider Verzweiflung, wenn die darauffolgende Untersuchung einen gegenteiligen Verlauf offenbarte.

Am ersten Todestag ihres Mannes hatte Linda van der Grinten den Frauenstammtisch zu sich eingeladen, der letztendlich die um wenige später Hinzugestoßene erweiterte frühere Mädchenclique aus den letzten Gymnasialjahren umfasste. Sie hatten sich als frühe Feministinnen gesehen, die sich bereits in ihrer Schulzeit zum Geburtstag ein Jahresabonnement der damals neu auf den Markt gekommenen Zeitschriften »Courage« oder »Emma« schenken ließen.

Die Clique war zusammengeblieben und im Begriff, sich im Alter wieder öfter zu treffen als in jenen Jahren, in denen die meisten ihre Energie in die Familie, in Beziehungen oder in den Beruf fließen ließen.

Alina war dabei, die später den wesentlich älteren Süßwarenfabrikanten Franz Brunner geheiratet hatte und nur kurze Zeit nach Lindas erster Scheidung Witwe geworden war. Im Unterschied zu dieser hatte Alina Brunner nicht mehr geheiratet. Sie widmete sich verschiedenen Ehrenämtern und der Betreuung ihrer zahlreichen Enkel, sah sich damit ausgefüllt und behauptete stets, keinen Mann an ihrer Seite zu vermissen.

Elke Roßhaupt hatte riskiert, eine Frauenweinhandlung in Heilbronn zu eröffnen. Sie schlug sich recht und schlecht mit einschlägigen Events durch und hätte wirtschaftlich wohl nicht überlebt, wenn ihr Alina und Linda nicht immer wieder diskret mit Krediten und Schenkungen zur Seite gestanden wären.

Edith Hofer gehörte diesem Kreis nur deshalb an, weil sie während der Schulzeit und in den ersten Jahren danach Lindas beste Freundin gewesen war. Sie war, wie auch Linda, Lehrerin geworden. Nach ihrer Hochzeit erntete sie aufgrund ihrer dem Mann entgegengebrachten Unterwürfigkeit oftmals heftige Kritik ihrer Freundinnen, was sie in ihrer schüchternen und zugleich naiven Art mit zum Teil als aus der Zeit gefallen empfundenen Bemerkungen über Geschlechterfragen noch befeuerte. Linda nahm sie in diesen Debatten nicht in Schutz, signalisierte ihr aber auf andere Weise, dass ihre Freundschaft durch diese Kontroversen nicht in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Auch Helene Birnkraut-Kaiser war regelmäßig bei diesen Treffen dabei, obwohl sie dafür eigens aus Freiburg anreisen musste. Aus der Sicht ihrer Freundinnen hatte sie unter ihrem Niveau geheiratet. Die Klassenbeste, die bei der Abiturfeier des Haller Mädchengymnasiums nahezu alle vergebenen Schulpreise abräumte, hatte sich während einer längeren Urlaubsreise, die ihr die Eltern nach dem Abitur spendiert hatten, in Uli Kaiser verliebt, einen fröhlichen, überaus maskulin wirkenden Burschen. In ihren ersten Begegnungen fiel es ihm leicht, die fehlende höhere Bildung mit Witz und Schlagfertigkeit auszugleichen. Im Kreis der mitreisenden Freundinnen Helenes wurde er als einer eingeschätzt, den man nicht von der Bettkante stoßen würde. Uli Kaiser umwarb die etwas spröde, aber ungemein hübsche Helene mit einem rüden Charme, fordernd, aber nicht bedrängend. Er verfügte über ein hohes Maß an praktischer Intelligenz. Als baden-württembergischer Landessieger im Sanitärhandwerk hatte er sich erfolgreich um die Aufnahme in ein Programm beworben, das es jungen Handwerkern erlaubte, durch Europa zu reisen, um an verschiedenen Orten neue Erfahrungen bei der Mitarbeit in Handwerksbetrieben der jeweiligen Gastländer zu sammeln. Er hatte bereits die Schweiz bereist, war über Frankreich nach Spanien gelangt, wo er in der Tradition maurischer Handwerkskunst Techniken der Messing- und Kupferbearbeitung kennengelernt hatte.

Als er Helene in einem Londoner Hostel traf, war das Ende seiner einjährigen Reise nahe. Er wollte nach Schottland, hatte dabei eher touristische Absichten und nicht unbedingt das Ziel, sich noch bei einem weiteren Meister zu verdingen. Helene war fasziniert von seinen Plänen. Nachdem sie mit Uli die erste gemeinsame Liebesnacht verbracht hatte, konfrontierte sie ihre mitreisenden Freundinnen mit der Absicht, Uli nach Schottland zu begleiten. Zu deren Entrüstung verwies sie darauf, dass eine Reise zu dritt eine ohnehin von Konflikten bedrohte Konstellation sei. Bereits bisher habe mehrfach eine gegen zwei gestanden, weshalb sie nun gedenke, Uli nach Schottland zu begleiten.

Nach dieser Reise, die sie bei jeder späteren Rückschau als die schönste ihres Lebens bezeichnen würde, waren die beiden erst einmal getrennt. Helene nahm ihr Studium auf, Uli stieg in den väterlichen Sanitärbetrieb ein, den er erst ein Jahrzehnt später übernahm, um ihn dann zügig zu einem Unternehmen mit fast fünfzig Mitarbeitern auszubauen. Helenes und Ulis Wege kreuzten sich zwei Jahre lang nur gelegentlich. Doch Uli blieb hartnäckig, ohne die von ihm Begehrte zu bedrängen. Trotz des milden Gespötts ihrer Freundinnen heiratete Helene diesen Mann schließlich mit dreiundzwanzig Jahren. Sie wurde schwanger, noch ehe sie ihren Abschluss an der pädagogischen Hochschule gemacht hatte, und begann in der Firma ihres Mannes mitzuarbeiten, der seine Überschüsse früh und weitsichtig in Immobilien im Breisgau anzulegen begonnen hatte.

»Er hat ihr ihre Zukunft und ihre Entwicklung verbaut«, meinten einige der Freundinnen, die sich dabei vor allem auf eine verhinderte akademische Laufbahn bezogen. Helene sah das anders. Sie wäre mit ihrer Existenz durchaus zufrieden gewesen, hätte der schöne Uli nicht immer wieder Affären gehabt – gelegentlich sogar mit Kundinnen, denen er die Heizung, das Warmwasser und manchmal anderes besorgte. Helene behielt ihre Kränkung bei sich und entwickelte zum Leidwesen ihrer Freundinnen eine Familiendynamik, mit der es gelang, zumindest nach außen die Existenz einer heilen Welt vorzugaukeln, was insbesondere für ihre beiden Töchter schwerwiegende psychische Folgen hatte. Yvonne, die Ältere, flüchtete sich in die Magersucht. Und ihre jüngere Tochter Susanne entwickelte Männern gegenüber ein diffuses Misstrauen, das sie an den Rand der Bindungsunfähigkeit führte.

Zum Treffen, zu dem Linda aus Anlass der ersten Jährung des Todestages ihres dritten Mannes eingeladen hatte, war auch Angelika Bunge angereist, die schon gegen Ende ihrer Schulzeit in Lesbenkreisen verkehrte. Sie war seit sechs Jahren mit einer dreißig Jahre jüngeren Frau verheiratet, die in Basel ein gut gehendes Café ihr Eigen nannte. Der Zweck der Ehe war nicht so sehr der Ausdruck gelebter Partnerschaft. Sie war eher ein Akt, der das Erbe der wesentlich jüngeren Partnerin sicherstellen sollte. Die beiden hatten die Eheschließung einer ebenfalls möglichen Adoption vorgezogen, um eine letzterer innewohnende Mutter-Tochter-Beziehung nicht in den Vordergrund zu rücken.

Angelika Bunge hatte zu ihren Freundinnen immer losen Kontakt gehalten. Aber ihre Prioritäten waren andere, was dazu führte, dass sie an den Zusammenkünften nur selten teilnahm.

Sie war als Letzte bei Linda eingetroffen. Die anderen saßen bereits beim Kaffee, hatten die Birnenmohnschnitten und den Käsekuchen der Gastgeberin ausgiebig gelobt. Zu betonen, dass sie die Kuchen selbst gebacken hatte, war nicht notwendig. Das wurde aufgrund ihrer bereits in jungen Jahren gezeigten Backleidenschaft vorausgesetzt und war auch stets zutreffend.

Die Freundinnen hatten sich ausschweifend begrüßt und die jüngsten Neuigkeiten ausgetauscht, die meist mit dem Sterben und den Krankheiten Altersgleicher oder den erfreulichen Entwicklungen der Kinder und Enkel zu tun hatten.

»Komm rein!«, begrüßte Linda die Neuangekommene. »Was für ein Mistwetter!«

»Das kann man wohl sagen«, erwiderte Angelika, die auf dem kurzen Weg von einem Gemeinschaftsparkplatz zur Haustür triefend nass geworden war.

Linda reichte dem neuen Gast wortlos ein Handtuch, das sie von einem Stapel aus der in hellem Holz gehaltenen, ungewöhnlich ausladenden Garderobe entnahm.

»Danke. Sind die anderen schon da?«

»Du bist die Letzte.«

»Um Pforzheim herum sind immer Staus. Und vor dem Stuttgarter Tunnel steht man auch einige Zeit.«

»Kein Problem«, erwiderte die Gastgeberin.

Sie ging Angelika voraus. Die anderen begrüßten den Neuankömmling mit freudigem Hallo und kleinen Scherzen, die auch dokumentieren sollten, dass man Angelika trotz der seltenen Begegnungen noch immer zur Clique zugehörig betrachtete.

Statt einer weiteren Begrüßung fragte Edith von der Couch aus: »Bist du noch immer mit deinem Schokokeks zusammen?«

»Nicht jede ist so gestrickt wie du und lebt jahrzehntelang allein«, erwiderte Angelika spitz.

»Nun setz dich erst einmal!«, mahnte Linda. »Soll ich dir gleich einen Kaffee einschenken?«

Angelika nickte und fläzte sich auf den Sessel neben Elke, sah diese an und fragte: »Und, wie läufts bei dir?«

»Privat oder geschäftlich?«

»Nun, uns interessiert beides. Das weißt du doch.« Um Zustimmung heischend schaute Angelika in die Runde.

»Du, es geht. In einer Region, die länger als ein halbes Jahrhundert für ihre gesichtslosen, qualitäts- und bouquetschwachen Massenweine bekannt war, trifft man allmählich eine Klientel, die auf die Qualität von Weinen besonderen Wert legt.«

»Die besser Situierten von den Neckarhängen und vielleicht noch Lehrer und sonstige Beamte«, frotzelte Angelika.

»Du, die Kundschaft ist breit gefächert. Es sind Leute mit Geschmack, mit Lust auf etwas Besonderes. Und …«, sie zögerte einen Moment, ehe sie fortfuhr, »… guter Wein muss nicht zwangsläufig teuer sein.«

»Und privat?«, hakte Angelika nach.

Ein freudiges, kaum wahrnehmbares Lächeln legte sich auf Elkes Gesicht. Linda meinte das Aufsteigen einer sanften Röte zu erkennen.

»Och ja«, sagte sie.

»Was heißt denn och ja?« Linda hatte zugehört. »Erzähl doch mal von deiner neuen Liebe, die du übers Internet kennengelernt hast.«

»Über das Internet?«, fragte Edith Hofer verwundert. »Da sitzt man doch nur Betrügern und Hochstaplern auf.«

»Dass du dich da nicht irrst«, säuselte Angelika.

»Hast du das auch mal probiert?«, fragte Edith.

Angelika Bunge zögerte kurz. »So habe ich meine Frau Jennifer kennengelernt. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, eine so viel Jüngere in einer Kneipe oder auf einer Party anzubaggern.«

»Ging das über ein Sugar-Mommy-Portal?«, giftete Alina.

Angelika, die sich schon während ihrer gemeinsamen Schulzeit des Öfteren mit Alina in der Wolle gehabt hatte, schnaubte empört. »Natürlich nicht!«

»So was gibt es doch bestimmt in der Lesbenszene«, verteidigte sich Alina. »Zumindest meine ich davon gehört zu haben.«

»Du magst recht haben. So was gibt es bestimmt. Aber ich hatte nie die Absicht, die Sugar-Mama zu spielen, die eine junge Frau aushält. Im Übrigen«, fuhr sie fort, »wird der Begriff vor allem für Frauen im fortgeschrittenen Alter verwendet, die junge Männer aushalten. Und noch eines: Wenn es einem nicht gut geht, sollte man auf jeden Fall das Online-Dating lassen.«

»Wieso denn das?«, fragte Elke. »Du willst doch etwas an deiner Situation ändern, suchst jemanden, um vielleicht eines Tages wieder Zweisamkeit zu erleben.«

»Beim Dating sollte man über eine gewisse emotionale Robustheit verfügen«, erwiderte Angelika. »Sonst hältst du die vielen großen und kleinen Frustrationen nicht aus.«

»Wollt ihr noch Kaffee? Oder einen Wein oder ein Likörchen?« Linda versuchte, das Gespräch zwischen den beiden in eine andere Richtung zu lenken. Auch sie hatte von Partnerportalen ein schlechtes Bild, sah in ihnen die Spielwiese von Gaunern und Betrügern und jenen, die nach einem ihnen lästigen Pflichttalk vor allem auf schnellen Sex aus waren. Sie hatte bei ihrem letzten Friseurbesuch gehört, dass mittlerweile auch Ältere über Tinder Treffen vereinbarten, ein Weg, den sie für sich entschieden ausschloss, obwohl sie sich manchmal wünschte, dass ihr Leben wieder mehr durch Zärtlichkeiten und Sex bereichert würde.

»Linda, du versuchst schon wieder abzulenken«, mischte sich Elke ein. »Das ist doch interessant. Genauer gesagt, steht doch hinter allem die Frage, was ist für uns Alte noch drin? Wie findest du noch einen Partner?«

»Oder eine Partnerin«, unterbrach sie Angelika. »Dafür ist eine elektronische Partnerbörse allemal hilfreicher als der Ball der einsamen Herzen oder eine Kontaktanzeige in einem Schmierblatt.«

»Ich weiß nicht so recht.« Linda zögerte. »Vor Kurzem habe ich von einem angeblichen neuen Leiden der jungen Generation gelesen. Dating-Burnout nennt man das wohl. Das stundenlange Surfen auf Partnerportalen, das Swipen von Profil zu Profil erschöpfe die jungen Leute so, dass sie sie am Ende keine Entscheidung treffen können und resignieren.«

»Das betrifft ja keineswegs nur die Jungen.« Edith hatte sich längere Zeit nicht an dem Gespräch beteiligt. Ihr waren diese Themen nicht nur fremd. Sie verabscheute sie. Liebe oder zumindest eine Beziehung waren für sie noch immer eine Angelegenheit, die aus der Besonderheit einer ganz speziellen Begegnung resultierte, die man ihrer Meinung nach über Dating-Portale und Ähnliches nicht erleben konnte. Sie schluckte und fuhr dann sichtlich erregt fort: »Du interessierst dich für jemanden, dessen Profil dir gefällt, der dir nett erscheint, zugewandt, dir Antworten gebend. Und plötzlich kommt es zum Kontaktabbruch. Dieser Jemand ist für dich mit einem Mal nicht mehr zu erreichen. Und du erfährst nie, was der Grund dafür war.«

»Man nennt das wohl Ghosting. Eben hat der Kerl noch seine Gefühlswallungen zum Besten gegeben. Urplötzlich ist er abgetaucht, hat den Geist gemacht. Aber wir sind abgekommen«, sagte Alina mit einem schelmischen Lächeln. »Elke wollte uns gerade von ihrer neuen Liebe erzählen – und wie sie sie kennengelernt hat.«

»Wollte ich nicht«, erwiderte diese. »Aber nun gut. Ich habe Carl – er schreibt sich mit C – über eine regionale Plattform kennengelernt. Ich wollte jemanden kennenlernen, den man rasch treffen oder besuchen konnte, ohne weite Strecken fahren zu müssen.«

»So was gibts?«, wunderte sich Linda.

»Ja«, antwortete Elke grinsend. »Ich habe Carl über das Portal Schwaben-Liebe gefunden.«

Dieses Geständnis löste lautes Gelächter aus. Angelika lachte Tränen, konnte gar nicht mehr aufhören, so sehr sie sich auch bemühte. Immer wieder fing sie von Neuem mit einem glucksenden Gelächter an, während die anderen allmählich verstummten.

»Ihr braucht gar nicht so blöd zu lachen!«, schmollte Elke. »So was gibt es und es hat funktioniert. Auch wenn der Name wirklich blöd ist.«

»Dass überhaupt jemand auf so einem Portal datet!«, giftete Alina.

»Ich kann mir das gut vorstellen«, mischte sich Linda ein. »Für mich käme so was nicht infrage. Aber es gibt sicher genügend Menschen mit einer schlichten landsmannschaftlichen Verbundenheit.«

»Was käme dann für dich infrage?«, hakte Angelika nach.

»Was fragst du mich!«, empörte sich Linda. »Vor einem Jahr ist Ernst gestorben. Jeden meiner drei Männer habe ich geliebt. Da wird man doch in meinem Alter nicht noch im Internet rumstieren, um einen neuen Kerl zu finden. Was kommt denn da noch auf einen zu? Ein alter Bursche, der unfähig ist, seinen Haushalt alleine zu führen? Oder einer, der jemanden braucht, um ihn zu pflegen oder zu betüddeln. Schlimmstenfalls ist es ein Gauner, der es auf dein Geld abgesehen hat.«

»Sag das nicht«, entgegnete Elke.

»Ja, jetzt komm.« Angelika schaute die Weinhändlerin auffordernd an.

»Wir sind wieder vom Thema abgekommen. Was ist dein Neuer denn für einer?«

Elke schien zu überlegen. Sie zögerte mit einer Antwort. Die anderen sahen sie erwartungsvoll an.

»Es gibt ja ganz verschiedene Portale. Und natürlich gibt es schwarze Schafe, die sich auf mehreren Plattformen betätigen und sich dabei mehrere Identitäten zulegen. Ich habe es zuerst auf Gleichklang.de versucht. Dann kam mir die Idee mit dem landsmannschaftlichen Portal.«

»Gleichklang.de, das klingt ja auch putzig«, raunte Linda.

»Ist es nicht. Hier bewegen sich vermehrt sensible Menschen, Intellektuelle mit vielfältigen Interessen. Manche sind eindeutig der Esoterik verfallen, vertreten absonderliche Ansichten. Während und nach der Corona-Zeit hat das ja fulminant zugenommen.«

»Wir Alten wurden ja ganz schlecht behandelt. Keine Reisen, wenig Begegnungen. Und das angesichts der begrenzten Zeit, die uns noch bleibt!« Linda schüttelte empört den Kopf.

»Jetzt lenk doch nicht immer ab! Elke soll mal zu Ende erzählen«, wies Angelika die Gastgeberin zurecht, die während ihrer Trauerphase unter den Bedingungen der Pandemie weitaus mehr gelitten hatte, als sie zuzugeben bereit war.

»Na ja, um auf den Punkt zu kommen«, fuhr Elke fort, »ich habe über Schwaben-Liebe.de einige interessante Kontakte gehabt. Es kam zu mehreren Matches.«

»Matches? Ich kenne Tennismatches, meinetwegen Fußballmatches. Partnersuche ist doch kein Sport!«, empörte sich Linda.

»Liebchen«, erwiderte Elke, »man nennt es ein Match, wenn ich jemanden like und diese Person liked mich auch. Erst dann kommt es üblicherweise zu einem Chat, sofern die von dir angeschriebene Person dein Schreiben erwidert. Und mit Carl hat alles gestimmt. Es kam zu einem vielversprechenden Chatverlauf. Und schon bei der ersten Begegnung wurde mir klar, dass ich mich um ihn bemühen muss, dass so einer nicht oft im Angebot ist. Er ist charmant, geschieden, hat keine Kinder, ist wirtschaftlich abgesichert, klug, weiß oder spürt, wie viel Nähe in unserem Alter zuträglich ist.«

»Das muss ja ein toller Hecht sein«, spottete Alina.

»Ist er auch«, sagte Elke mit einem versonnenen Lächeln. »Er ist gut aussehend, kein Übergewicht, Berufsschullehrer, somit keiner, der eine Partnerin sucht, um sie finanziell auszunehmen.«

»Der ist doch pensioniert?«, fragte Edith, die sich lange nicht an dem Gespräch beteiligt hatte.

»Nein, er muss noch ein paar Jahre arbeiten.«

»Dann ist er einiges jünger als du«, wunderte sich Alina.

»Genau zehn Jahre.«

»Da hast du dir ein frisches Goldstückchen geangelt«, giftete Angelika. Und um die Schärfe ihrer Worte zu mildern, fügte sich rasch hinzu: »Ich gönne es dir.«

Elke nippte an ihrem Wasser. Sie hatte sich angewöhnt, zu Wein oder Kaffee immer Wasser zu trinken. »Linda«, fragte sie, »möchtest du nochmals eine Beziehung eingehen?«

Die Angesprochene starrte einen Moment lang auf die von ihren Großeltern geerbte Wanduhr, deren an langen Ketten hängenden Gewichte ihr bereits seit ihrer Kindheit das Gefühl von Gemächlichkeit und richtig gehendem Weltenlauf vermittelten. Es war das einzige Erbstück, das sie von dieser Generation besaß. Der Großvater hatte es während der Flucht aus dem Warthegau auf einem Planwagen transportiert und hatte mehrmals dem Drang widerstanden, den letzten Wertgegenstand, der ihnen geblieben war, gegen Brot, Milch oder ein paar Kartoffeln einzutauschen.

»Linda?« Fragend sah Elke ihre abwesend scheinende Freundin an.

Als sei sie wieder zum Leben erweckt worden, schüttelte die Angesprochene heftig den Kopf. »Ich habe ja jeden meiner Männer geliebt. Jeder war auf seine Weise für mich lange Zeit ein idealer Partner. Dreimal Trauer, dreimal Schmerz, dreimal ein Fall ins schier Bodenlose. Das ist genug.«

Die anderen schwiegen. Die flapsige Heiterkeit, die an der einen oder anderen Stelle mit einer kleinen Prise Gehässigkeit gewürzt worden war, bildete für die aus Trauer und Einsicht gewobene Feststellung Lindas nicht den passenden Resonanzboden.

Lediglich Angelika, die die anderen an Chuzpe und Wortgewandtheit übertraf, sagte noch leise: »Wenn du dich doch einmal auf die Suche begeben willst, geh nicht auf populäre Plattformen wie Parship. Versuch’s auf Gleichklang.de.«

RALFS FRÜHES DESASTER

Ralf Kückenberg kaute missmutig auf den grünen Bohnen herum, die ihm mit Spätzle und einem Salat zum Rinderschmorbraten serviert worden waren. Auf die angebotene Suppe hatte er ebenso verzichtet wie auf den Nachtisch. Seine derzeitige Lage hatte er schon den ganzen Morgen über als hinterfotzige Albernheit eingeordnet. Ein trauriger Höhepunkt dieses Szenarios erschien ihm nun die Art und Weise zu sein, in der er soeben sein Mittagessen zu sich nahm.

Er befand sich in einem Krankenhausbett, hatte den Ausleger seines Nachttisches quer über seine Lagerstatt gedreht und saß nun mit steilgestelltem Rückenteil seines Bettes über seinem Krankenhausmittagessen – mit nichts an als das lächerliche Krankenhausleibchen, das auf dem Rücken mittels einer Verknüpfung zweier Bändel gehalten wurde. Die Hoden lagen auf dem weißen Betttuch. Jeder noch so kleine Spritzer Urin würde als gelbe Einfärbung ins Auge stechen. Und mochten die Bohnen noch so perfekt gedünstet und das Fleisch, dafür, dass es sich um Krankenhauskost handelte, erfreulich zart und bissfest sein – so zu essen war für Ralf Kückenberg eine Zumutung, eine Peinlichkeit.

Es war sein zweiter Krankenhaustag. Gestern war ihm ein neues Hüftgelenk implantiert worden. Rechts, wie merkwürdigerweise bei den meisten, die er bislang als aktuelle oder künftige Hüftprothesenträger kennengelernt hatte.

Hüfte– das war mehr Männer- als Frauensache, so zumindest seine weitläufige Beobachtung. Und die rechte schien in der Tat häufiger lädiert zu sein als die linke. Woran das lag? Belasteten Rechtshänder bei all ihren Verrichtungen vermehrt die Seite ihrer aktiven Hand? Er hatte sich die Frage gestellt und schließlich als dumme Frage zurückgewiesen. Kaputt war nun mal kaputt. In früheren Zeiten hatte das Qual und Siechtum bedeutet. Andererseits waren die Leute früher nicht so alt geworden. 1911 starben Männer, wenn man deren damalige durchschnittliche Lebenserwartung zugrunde legte, mit 48 Jahren.

Ralf Kückenberg hatte seine Hüfte in den Bergen gelassen, wie er sagte.

Er war Berufsmusiker – Gitarrist – und gelegentlicher Musiklehrer. Jahrzehntelang hatte er in seiner freien Zeit Berge und Wüsten erforscht. Er unternahm Trekkingtouren, die, beladen mit schwerem Rucksack, bis zu dreißig Tageskilometer durch unwirtliches Gelände führten. Er liebte Bergtouren und kletterte gesichert und ungesichert auch extreme Routen. Dabei hatte sich seine Hüfte abgenutzt. Obwohl das offensichtlich zu sein schien, war er über die Diagnose überrascht, ja beinahe bestürzt gewesen. Drahtig-muskulöser Körperbau, kein Gramm zu viel und dennoch: Hüftschaden! Er hatte die ihm von mehreren konsultierten Ärzten empfohlene Operation lange hinausgezögert. Zu lange. Hatte gehofft, dass er die Schmerzen mittels weiteren Muskelaufbaus erträglich halten konnte. Ein wohl von Beginn an hoffnungsloses Unterfangen, zumal er sich weigerte, Schmerzmittel zu nehmen.

»In Ihrem Alter«, hatte ihm einer der Orthopäden grinsend erörtert, »müssen Sie doppelt so viel trainieren wie früher, um wenigstens den Status quo zu erhalten. Ein Zuwachs an Muskeln und Kraft wird sich kaum mehr einstellen.«

Wars das? Nur noch den Verfall verlangsamen? Mehr nicht?

Dabei machten ihm seine Hände sogar noch mehr Sorgen als das, was er jetzt über sich ergehen lassen musste.

Kückenberg war einer der weltbesten – wenn nicht sogar der weltbeste – Cover- und Studiogitarrist im Fach Rock. Seine außergewöhnliche Begabung war von seinem damaligen Gitarrenlehrer früh erkannt worden. Er selbst hatte nie ein großes Zutrauen zu sich und seinen Fähigkeiten besessen.

Wie viele seiner Generation hatte er in Schülerbands gespielt. Schon damals wurde er vor öffentlichen Auftritten von Angstzuständen geplagt, die sich in nur wenigen Jahren zu einer ausgeprägten Angststörung, einer hochgradigen sozialen Phobie entwickelten. Selbst völlig unbedeutende Veranstaltungen wie Schulfeste oder Gigs in Jugendzentren forderten ihn aufs Schwerste. Im Verlauf der Zeit trat eine Verschlechterung ein. Er entwickelte vegetative Symptome, was die Ängste weiter verstärkte. Herzrasen setzte ein, begleitet von Schweißausbrüchen und unkontrolliertem Zittern. Tage vor einem Auftritt litt er unter Schlaflosigkeit und Übelkeit, quälte sich mit dem Gedanken, von Leuten, die er kannte, als Versager wahrgenommen zu werden. Und noch mehr fürchtete er ein anonymes Publikum, eine Meute oder Masse, der er stets zutraute, ihn aufzufressen, ihn als Nichtskönner bloßstellen, blamieren zu wollen.

Ralf Kückenberg hatte, einer alten Familientradition folgend, früh damit begonnen, ein Instrument unter fachlicher Anleitung eines qualifizierten Musiklehrers zu erlernen. Während vormalige Generationen nur die Wahl zwischen Klavier, Cello oder Geige hatten, wurde Ralf und seinen Schwestern mehr Spielraum gelassen. Die Kinder konnten sich ihr Instrument aussuchen. Seine beiden Schwestern lernten Bratsche und Klavier. Ralf, das jüngste der drei Kinder, hatte sich in Abgrenzung zu seinen Schwestern für die Gitarre entschieden, zu der er zuvor keinen besonderen Zugang gehabt hatte.

Anfangs zeichnete sich nicht ab, dass er einmal ein Großer seines Fachs werden würde. Er war faul, schützte oft Krankheit oder bedenkliches Unwohlsein vor, wenn er seit der letzten Gitarrenstunde wieder einmal nicht geübt hatte. Aber er hatte das Glück, Phil Haber als Gitarrenlehrer zu haben, einen Deutsch-Amerikaner, der als Soldat in Deutschland stationiert gewesen war, später Clubmusiker wurde und am Ende der Liebe wegen im Land blieb, Unterricht gab und in Beatbands spielte. Er war einst selbst ein störrischer, kaum bezähmbarer Schüler gewesen. Nachdem er Ralf Kückenbergs außergewöhnliches Talent erkannt hatte, ließ er nicht locker, ignorierte dessen Versuche, sich dem Spiel, dem Unterricht und dem geduldigen Üben zu entziehen.

Als der Junge zwölf Jahre alt war, konnte er jeden Titel populärer Musik, den er einmal komplett durchgespielt hatte, fehlerfrei wiedergeben. Und – mehr noch – durch Improvisationen in eine eigene Version überführen. Früh ermunterte Phil Haber ihn, in einer Band mitzuspielen, deren andere Mitglieder vier, fünf Jahre älter waren als er. Das führte alsbald zu ernsten Konflikten.

Die Band Shadow Riders, die sich durch zahlreiche Auftritte in der Region bereits einen guten Ruf bei den unter Zwanzigjährigen erworben hatte, gastierte an einem Samstagabend in Bietigheim. Der Termin war der alten Besetzung der Band wichtig. In Bietigheim war Star-Club Concerts zu Hause, ein zeitweilig bedeutender Konzertveranstalter. Deren Chef hatte sich angekündigt, wollte sie spielen sehen. Eventuell nahm er sie unter Vertrag.

Die Tage zuvor hatten sie mehrfach geprobt, waren in Form gewesen. Der junge neue Gitarrist hatte mit einigen gekonnten Improvisationen und Soli geglänzt, ohne sich in den Vordergrund zu spielen.

Die kleine Halle war gut gefüllt. Als Vorgruppe spielte Nyrvana Pancake, eine aus Winnenden stammende Schülerband. Sie bekam freundlichen Beifall ihrer mitgereisten Fans und anderer Jugendlicher. Deren Zugaben waren gespielt. Drei Roadies machten den Bühnenumbau. Ein anderes Schlagzeug und etliche zusätzliche Boxen wurden gestellt.

»Wir müssen raus!«, sagte Gerd Honold, den alle nur Jerry nannten. Er spielte das E-Piano. Richie, der Bassist, nickte.

Tommi, der Schlagzeuger, griff nach einem runden Köcher, in dem er Sticks, Besen und Schlegel verwahrte. Er würde ihn gleich an einem Ständer neben seinem Hocker befestigen.

»Ich kann nicht«, presste Ralf Kückenberg hervor.

»Was kannst du nicht?«, fragte Jerry.

»Ich kann da nicht raus.«

»Ich glaube, du spinnst!«, mischte sich Stefan Dräger ein, der Begleitgitarre spielte und sang.

»Jetzt komm einfach.« Tommi versuchte, die aufkommende Spannung mit ruhiger, sonorer Stimme zu reduzieren.

Ralf hielt seine Gitarre mit dem Hals so weit nach unten, dass er fast den Boden streifte und schüttelte den Kopf. Er schwitzte stark. Seine Hände zitterten nun so heftig, dass er befürchtete, jeden Moment das Instrument fallen zu lassen.

Die älteren Bandmitglieder sahen sich ratlos an.

Dem Schlagzeuger war anzusehen, dass er sich nur mit Mühe unter Kontrolle hielt. Sich beherrschend legte er Ralf die Hand auf die Schulter. »Weißt du was? Machs doch einfach wie Lou Reed, als er noch bei Velvet Underground spielte. Da standen er und andere Musiker oft mit dem Rücken zum Publikum. Du klinkst deinen Stecker ein, schaust nicht zu den Leuten, schaust auf die Boxen oder zu mir.« Sanft begann er Ralf Richtung Bühnenausgang zu drängen. Draußen wurde das Publikum bereits unruhig. Erste Pfiffe waren zu vernehmen. Einige riefen: »Anfangen!« Andere trampelten lautstark auf den Boden.

Tommi und Stefan bildeten eine Zwei-Mann-Mauer, die den jungen Gitarristen vor sich her auf die Bühne drängte. Dort angelangt, huschte der zur Seite, führte den Klinkenstecker in seinen Verstärker ein, blieb vor diesem mit dem Rücken zum Publikum stehen, spielte ein paar Töne an, was sofort den Beifall der Wartenden auslöste.

Die Shadow Riders waren auch hier als filigrane Coverband gut beleumdet. Manches brächten sie besser als die jeweiligen Originale rüber. Dass nun einer bei ihnen mitspielte, der das Nachspielen beherrschte wie kein anderer, wäre an sich ein Riesengewinn gewesen. Dieser wurde jedoch durch die panische Angst des Jungen vor Öffentlichkeit aufs Unvorteilhafteste unterminiert. So filigran er auch spielte, er war überhaupt nicht stageable.

Mit dem gewählten Namen der Band sollte ihre Verehrung für die Shadows zum Ausdruck kommen. Deshalb begannen sie ihre Konzerte auch meistens mit deren Instrumentaltitel Guitar Tango.

Ralf Kückenberg spielte das Stück fehlerfrei, allerdings Note für Note, Griff für Griff dem Original entsprechend. Alles, was er während der Proben bei diesem und anderen Titeln an glänzenden Improvisationen und kurzen Soli eingeflochten hatte, blieb weg. Er spielte gut, aber er spielte wie eine seelenlose Maschine. So drückte es Jerry nach dem Konzert aus.

Ralf Kückenberg stand nicht nur durchgängig mit dem Rücken zum Publikum, dabei nur selten den Blick dem Schlagzeuger zugewandt. Zunehmend nahm er eine höchst ungewöhnliche Haltung ein, beugte sich tief über den Gitarrenhals, drehte den Kopf weiter zur Seite. Und dann begann er im Takt der Musik auf den Zehenspitzen zu wippen.

Diejenigen, die vorne an der Bühne standen, lachten, was den jungen Gitarristen weiter verunsicherte. Eine Zeit lang zog er sich zwischen zwei Boxentürme zurück, wo er nur noch für einen Teil des Publikums sichtbar war.

Sein Gitarrenspiel war makellos, freilich ohne eigene Interpunktionen und Variationen.

Der Erfolg der Band war deutlich. Zwei Zugaben wurden gefordert. Zuletzt spielten sie Child in Time von Deep Purple, wobei Stefan Dräger bei den hohen Sequenzen stimmlich etwas überfordert war.

»Du musst dich doch nicht verstecken.« Jerry, der als Pianist und zweiter Sänger eine ausdrucksstarke Bühnenshow präsentiert hatte, klopfte Ralf wohlwollend auf die Schulter. »Hast doch gut gespielt und zum Schluss noch den mittleren Part von Child in Time super gemeistert.«

Auch die anderen lobten ihn und gingen insgeheim davon aus, dass sein merkwürdiges Verhalten auf sein jugendliches Alter und seine Unerfahrenheit zurückzuführen war.

Seine Mutter, die im Publikum gewesen war – man hatte aus Jugendschutzgründen auf die Präsenz wenigstens eines Elternteils bestanden – kam hinter die Bühne. Ihr gefiel die Musikrichtung nicht. Und die merkwürdige Performance ihres Sohnes hatte sie peinlich berührt.

Zu Jerry, den sie als den Leader der Band wahrgenommen hatte, sagte sie: »Ich glaube nicht, dass das hier das Richtige für meinen Sohn ist.«

»Fürs erste Mal war das ganz gut. Ihr Sohn kann weit kommen.« Tommi versuchte zu vermitteln.

»Man wird sehen«, sagte die Mutter, nahm ihren Sohn am Arm und zog ihn mit sich.

»Das nächste Mal hilfst du abbauen!«, rief Jerry ihnen hinterher.

Ralf war das Ganze unendlich peinlich.

Der bevormundende Auftritt seiner Mutter führte dazu, dass er darauf bestand, weiter in dieser Band zu spielen. Als sie sich am anderen Morgen zum Frühstück trafen – es war ein Sonntag und sonntags gab es immer Frühstückseier – versuchte die Mutter, eine Entscheidung herbeizuführen. Nachdem sie die frisch gekochten Eier in die dunkelblauen Keramikeierbecher gesetzt hatte, sah sie ihren Mann auffordernd an: »Karl, das gestern Abend war unmöglich, völlig inakzeptabel. Wie sich Ralf benommen hat, geziemt sich nicht für einen Jungen aus gutem Hause. Und was da vor sich geht. Krachmusik, ein ungepflegtes Publikum, junge Mädchen mit so kurzen Röcken, dass es einem die Schamröte ins Gesicht treibt, Burschen mit Zottelhaaren, manche mit ungepflegten Bärten. Auf dem Boden werden Kippen ausgetreten und rollen Bierflaschen. Und dann«, sie hielt einen Moment inne, »unser Sohn auf der Bühne im Stile eines Glöckners von Notre-Dame, in einer Haltung, in der ihm nur noch ein ausgewachsener Buckel fehlt, um aus ihm einen zweiten Quasimodo zu machen.«

Karl Kückenberg, ein gutmütiger, leicht melancholischer Oberstudienrat, hatte bereits seit Längerem diese neumodischen Jugendlichen in seinen Klassen. Er war weit weniger entsetzt als seine Frau, auch wenn er die neuen Moden eher hinnahm als guthieß.

»Was meinst du denn?«, wandte er sich an seinen Sohn.

»Ich spiele weiter in der Band. Sonst höre ich mit dem Gitarrenunterricht auf.«

»Das ist doch die Höhe!«, empörte sich die Mutter.

»Lass ihn doch, wenn er Lust hat.« Ralfs ältere Schwester Gaby sprang ihrem Bruder bei.

»Das war ja der erste Auftritt«, beschwichtigte der Vater. »Hat Ralf denn schlecht gespielt?«

»Das nicht«, gestand die Mutter ein.

»Dann lass es ihn doch weiter versuchen.«

»Aber dann holst du ihn nach der Vorstellung ab. Der darf doch um diese Uhrzeit noch gar nicht alleine unterwegs sein.«

»Ich kann auch mal fahren«, sagte Gaby, die gerade den Führerschein gemacht hatte. »Sofern ich nichts anderes vorhabe.«

So ging die Zusammenarbeit mit den Shadow Riders noch einige Zeit weiter. Da Ralf der perfekte Covergitarrist war, blieb das gesamte Gerüst ihres Vortrags auch bei kompliziertesten Passagen stabil, wenngleich überraschende Soli weiterhin fehlten, es sei denn, Stefan versuchte sich gelegentlich daran, was manchmal gelang, häufiger aber eher einem dünnen Rinnsal als einem gewaltigen Strom glich.

Entgegen der allgemeinen Erwartung schwand Ralfs Angst nicht mit der wachsenden Bühnenerfahrung. Die soziale Phobie blieb konstant, war weder abhängig vom Ort noch von der Größe des Publikums. Den gelegentlich an ihn herangetragenen Vorschlag, psychologische Unterstützung oder therapeutische Hilfe in Anspruch zu nehmen, lehnte er entschieden ab.

Die anderen Bandmitglieder gewöhnten sich allmählich an Ralfs Verhalten auf der Bühne, auch wenn der eine oder andere monierte, dass wunderbare Soli und Riffs, die sie von ihm im Proberaum hörten, so gut wie nie auf der Bühne zu vernehmen waren.

Er nahm weiterhin Gitarrenunterricht, obwohl ihm sein Lehrer schon mehrfach signalisiert hatte, dass sein Schüler viele Dinge besser spielen könne als er selbst. Zunehmend führte er Ralf an klassisches Repertoire heran, das er technisch rasch beherrschte. »Aber«, so sein Lehrer nach der fehlerfreien Replik einer Sevillana, »falta el corazón«. Es fehle das Feuer, die Begeisterung, das Herzblut. Oft wurde ihm gesagt, er spiele die Stücke wie eine Maschine, spiele sie immer gleich ab wie eine Spieluhr.

Ein kleines Drama ereignete sich im schulischen Musikunterricht. Schüler, die ein Instrument beherrschten, bekamen die Möglichkeit, durch ein Vorspiel im Unterricht ihre Note zu verbessern. Ralf hatte sich hierzu unter Angabe seines Instruments gemeldet, hatte ein Stück von Andrés Segovia ausgesucht und auch seinem Gitarrenlehrer vorgespielt. Als er während einer Musikstunde zum Vortrag aufgefordert wurde, bestand er darauf, nur vor dem Lehrer und nicht der gesamten Klasse zu spielen. Der Musiklehrer beharrte – dabei auf das Prinzip der Gleichbehandlung verweisend – auf dem Vorspiel vor der Klasse. Mehrfach forderte er Ralf dazu auf. Gelächter der Mitschüler begleitete den Disput. Schließlich drohte er ihm: »Wenn du nicht antrittst, erhältst du eine sechs.«

Und so geschah es auch.

Durch die energische Intervention von Ralfs Vater, der am anderen Gymnasium des Ortes unterrichtete, wurde diese Note aufgehoben. Das Vorspiel diene ja dem Zweck, den Notendurchschnitt zu verbessern. Dieser Aspekt überzeugte den Direktor und, wenngleich mit einem unmerklichen Zähneknirschen, auch den gestrengen Musiklehrer.

Auch andernorts wusste Ralf aus seinem Können kein Kapital zu schlagen. An warmen Sommerwochenenden saßen häufig Jugendcliquen und andere Altersgleiche auf Waldwiesen oder in Privatgärten an Feuern. Oftmals griff einer zur Gitarre. Und wenn er einigermaßen singen konnte, blieb es nicht aus, dass die Mädchen an ihn heranrückten, während die weniger Begabten rauchend in die Glut starrten oder bestenfalls die Bongos dazu schlugen.

Die singenden Gitarrenspieler waren zumindest für einige Augenblicke die Kings. Ihnen stand der Zugang zum anderen Geschlecht weit offen. Wenn die Gitarre weggelegt wurde, dauerte es oftmals nicht lange, bis die eine oder andere Knutscherei anfing.

Ralf hätte alle leicht übertrumpft. Aber er spielte nie. Manchmal wurde ihm eine Gitarre angeboten. Etliche hatten ihn schon mit den Shadow Riders gesehen. Aber er spielte nicht, obwohl sein aktuelles Repertoire nahezu jeden Titel der Beatles und der Stones und vieler anderer Bands umfasste. Hätte er Light My Fire von den Doors angestimmt, hätten die Mädchen sich an ihn herangeschmissen, zumal er ein hübscher Junge war, der mit seiner modischen Nickelbrille und seiner Frisur viele an John Lennon erinnerte.

Aber dazu kam es nie. Er saß am Feuer, achtete kaum auf das Geklimpere der anderen, stierte in die Glut. Wenn er redete, dann einzig mit seinem Freund Konstantin, in seltenen Fällen auch mit dessen Bekannten, wenn diese sich zu ihnen gesellten.

Konsti, wie er allgemein genannt wurde, hatte es zu verschmerzen gehabt, dass Ralf dessen Vorschlag verworfen hatte, gemeinsam eine Band – eine Schülerband – zu gründen. Er habe auch einen Schlagzeuger an der Hand, den Gerd, der eine Klasse über ihnen in die Schule ging.

Ralf hatte den Vorschlag mit einem Satz abgetan: »Das hat keinen Zweck.«

Allen weiteren Versuchen seines Freundes, ihn doch noch umzustimmen, begegnete er mit einem ablehnenden Schweigen. Wenn er ahnte, was Konsti ansprechen wollte, wehrte er dies mit erhobenen Händen ab.

Sie blieben zeitlebens Freunde. Konsti hatte in späteren Jahren nie mehr den Versuch unternommen, eine Band zu gründen.

AUF DEM ZAUBERBERG

All diese Episoden lagen nun mehr als fünfzig Jahre zurück.

Am dritten Tage seines Klinikaufenthaltes ereignete sich einiges. Blutdruck-, Puls- und Fiebermessen sowie die morgendliche Medikamenteneinnahme waren vorüber. Was die Medikamente anbelangte, hatte Ralf Kückenberg kapituliert. Er, der bislang nicht einmal ein Schmerzmittel eingenommen hatte, schluckte nun täglich elf Tabletten. Morgens fünf, mittags eine, abends vier und nachts noch eine.

Seine anfangs ohnehin nur schwache Abwehr jedweder Medikation hatte eine resolute Oberschwester zerschmettert: »Sie werden aufgrund ihrer Schmerzen keine einzige Krankengymnastik absolvieren können, von der Reha ganz zu schweigen.«

Also nahm er zwei Schmerzmittel ein, ein Mittel zum Magenschutz, einen Blutverdünner zur Vermeidung von Thrombosen und einen Blutdrucksenker, weil sein Blutdruck schwankend war. Er betrachtete dies als einen Akt der Unterwerfung, den er als Konsequenz für das Einlassen auf die Gegenwelt des Hospitals zu erbringen hatte. Die Alternative hierzu wäre die Rolle des Systemsprengers. Und die lag ihm nicht, hatte ihm nie gelegen. Sonderling zu sein, zumal einer mit einer herausragenden Fähigkeit, entsprach eher seinem Naturell. Am meisten lag ihm die Rolle des Kauzes, die er in seinen Nischen und Rückzugsorten ausleben konnte, ohne dass andere etwas davon mitbekamen.

Das Frühstück hatte er nach der morgendlichen Medikamenteneinnahme im Bett sitzend eingenommen, über die Beine die mobile Tablettablage des Nachtschränkchens, darauf das Frühstück, das er bislang immer in gleicher Zusammenstellung eingenommen hatte. Soeben war das Tablett von einer Hilfskraft abgetragen worden, als die Tür erneut aufging. Ein junger Mann, der sich als sein Physiotherapeut Dennisvorstellte, war die restlichen Krankenhaustage für erste Übungen zur Mobilisierung zuständig.