Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: ars vivendi Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2017

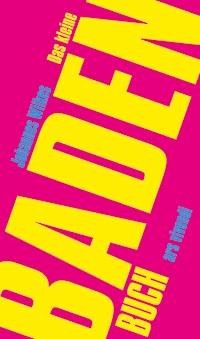

Wo beginnt und wo endet Baden? Was macht einen echten Badener aus? Welche Helden und Erfinder hat der Landstrich hervorgebracht? Welche Genüsse hält die Region bereit? Und warum ist das Verhältnis zu den Schwaben gelegentlich nicht ganz unkompliziert? – Baden ist ein besonderes Ländle. Humorvoll erkundet Johannes Wilkes in seinem Streifzug die badische Landschaft und Seele, Badens Geschichte und Gegenwart. Informativ und zugleich unterhaltsam erzählt er von Kultur, Dialekt, Geografie und Wetter, von Kunst und Kuckucksuhren, Schwarzwälder Kirschtorte, Tannenzäpfle und badischem Wein. Mal witzig, mal nachdenklich, stets überraschend: eine Liebeserklärung in 51 Kapiteln.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 293

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Vollständige eBook-Ausgabe der im ars vivendi verlag erschienenen Originalausgabe (Erste Auflage April 2017)

© 2017 by ars vivendi verlag GmbH & Co. KG, Bauhof 1, 90556 Cadolzburg

Alle Rechte vorbehalten

www.arsvivendi.com

Lektorat: Eva Elisabeth Wagner

Umschlaggestaltung: ars vivendi verlag

Datenkonvertierung eBook: ars vivendi verlag

eISBN 978-3-86913-837-4

Inhalt

Eine kleine Geschichte Badens

Das badische Wappen

Das Badnerlied

Wer war der erste Badener?

Wo beginnt, wo endet Baden?

Wie schwätzt man in Baden? – Eine kleine Dialektik

Baden – ein Psychotest

Der Schwarzwälder Schinken

Badisches Weltkulturerbe

Wie bastle ich mir eine Krone?

Zum Kuckuck!

Die Badische Hauptbahn

Die Schwarzwaldbahn

Die Badener und die Schwaben – was sich liebt, das neckt sich

Badenser? Schwabenser!

Ein Tannenzäpfle? – Prost!

Weltmeister der Bierdeckel

Die erste und verrückteste Autofahrt der Geschichte

Von der Flößerei

Badischer Wein, nicht nur von der Sonne verwöhnt

So singt man in Baden

Wo steht der höchste Weinberg Deutschlands?

Wir backen uns eine Schwarzwälder Kirschtorte

Baden in Baden

Baden für Warmbader

Ab nach Badisch Sibirien!

Walter Hohmann und die Reise zum Mond

Adolf Kußmaul und der Schwertschlucker

Zehn badische Erfindungen

Badische Winterfreuden

Dichter in Baden

Johann Peter Hebel

Zehn badische Helden

Wanderwege in Baden – drei Vorschläge

Big Spender

So ein Theater!

Heidegger – ein Streitgespräch

Zehn besondere Kunstwerke

Schlemmen in Baden

Der Tag der Badener

Drei besondere Kliniken

Der Maler Hans Thoma

August Macke

Badener des Jahres

Wichtige Politikerinnen und Politiker

Narri! Narro!

Badische Erfolgstrainer

Der Rhein

… und andere Flüsse

Der größte Maulwurf Badens

Badens Tierwelt

Tragen Sie einen typisch badischen Namen?

Fit für ein Baden-Quiz?

Auflösung

Ihr Ergebnis

Der Autor

Eine kleine Geschichte Badens

Wir wollen es kurz machen. Versprochen. Obwohl das zugegeben nicht einfach ist. Eine so reiche und verzwickte Geschichte wie die badische bräuchte natürlich eine ganze Buchreihe. Man möge uns deshalb manche Verkürzung verzeihen.

Belegt ist, dass das älteste Fossil der Gattung Homo, das jemals in Deutschland gefunden wurde, aus Baden stammt, sichtbares Zeichen dafür, dass die Zivilisation in Baden früh eingesetzt hat. Wann aber beginnt badische Geschichte im engeren Sinne? Im Jahr 1112 taucht erstmals ein Markgraf von Baden auf. Das Datum ist leicht zu merken. Bei der ersten 1 an den ersten Markgrafen denken, bei der 112 an den Feuerwehrnotruf. Hermann II. zeigte sich traditionsbewusst, entschied sich für einen Ort, an dem schon die Römer in heißem Wasser geplanscht hatten, und baute seine Burg auf den Fundamenten eines keltischen Ringwalls. Römer und Kelten – damit wird klar, dass sich schon frühe Kulturvölker in Baden verliebt hatten. Hochkultur hatte in Baden immer schon Konjunktur. Das neue Schloss ist heute das Alte Schloss und kann als Ruine Hohenbaden besichtigt werden. Hermanns Vater, Hermann I., gilt als der inoffizielle Landesheilige Badens. Er war ein frommer Mann, der sich nach Cluny begab, die Ordensgelübde ablegte und als Laienbruder im Kloster starb.

Die Hermänner und ihre Nachfolger waren als Zähringer schon früh der Region verbunden. Mit Glück und Geschick vergrößerten sie ihr Herrschaftsgebiet kontinuierlich, 1535 machte man aus der einen Markgrafschaft sogar zwei: Baden-Baden und Baden-Durlach. Die Durlacher entschieden sich für die Lehre Luthers, die Baden-Badener blieben dem alten Glauben treu. Als man 1771 auf dem Erbschaftsweg wieder zusammenfand, hätte man sich eigentlich Baden-Karlsruhe nennen müssen, denn Markgraf Karl III. Wilhelm von Baden-Durlach hatte seine Residenz in die Nachbarschaft verlegt. Fortan regierte ein protestantischer Fürst über ganz Baden, machte das aber so raffiniert, dass auch die meisten Katholiken damit leben konnten.

Als Napoleon sich anschickte, Europas Landkarte neu zu zeichnen, hielten es die Badener mit ihm und wurden 1803 durch ein Kurfürstentum belohnt, das 1806 gar zu einem Großfürstentum aufgewertet wurde. Zwar musste man den Franzosen die linksrheinischen Gebiete überlassen, dafür wurde man jedoch mehr als üppig entschädigt. Die rechtsrheinische Pfalz mit Heidelberg und Mannheim kam hinzu, die Herrschaft Lahr, das Hanauerland, Reichsstädte wie Offenburg und mit Harmersbach sogar ein freies Reichstal. Auch kirchliche Besitztümer, das Hochstift Konstanz und Teile der Hochstifte Basel, Straßburg und Speyer, Reichs- und Ritterstifte und Abteien vermehrten den Besitz; innerhalb von nur sieben Jahren wuchs Baden um das Vierfache. Mit dem Flickenteppich war jetzt Schluss. Ein zusammenhängendes Land war geschaffen, ein schlanker, stolzer Haken, der am Main ausgeworfen wird, um sich den Bodensee zu angeln. Als Napoleons Stern sank, wechselten die Badener 1813 rechtzeitig die Seiten und kamen deshalb beim Wiener Kongress gut davon.

1821 zog man auch die Bistumsgrenzen neu. Konstanz, Mainz, Straßburg, Worms, Speyer, Würzburg – so viele katholische Bischöfe! Dem Großherzog schwirrten die Ohren. Man besann sich der hübschen Freiburger Stadtpfarrkirche und erhob das Münster zum Dom des neuen Erzbistums, das ganz Baden umfasste. Auch für die Evangelische Landeskirche war das Jahr 1821 bedeutsam: Man vereinte die lutherische und die reformierte Kirche (mit der Kurpfalz waren viele reformierte Gemeinden hinzugekommen) und wählte als zentrales Gotteshaus die Stadtkirche von Karlsruhe.

Bis zur Reichsgründung 1871 blieb man ein weitgehend souveräner Staat, Badens große Zeit. Unter dem Einfluss der Ideen der Französischen Revolution waren viele Badener stets offen für liberale Ideen. 1818 gab man sich eine Verfassung, aus der absoluten Monarchie wurde eine konstitutionelle. Nicht zufällig waren in Baden, dem »Zugpferd der Moderne«, auch die entschiedensten Gegner der Restauration zu finden, die Kämpfer für ein geeintes und republikanisches Deutschland. Auch wenn der Großfürst mithilfe der angeheirateten Preußen 1849 die badischen Aufstände blutig niederkämpfte, die freiheitlichen Gedanken waren nicht mehr zu besiegen.

Baden entwickelte sich zum deutschen »Musterländle«: Die erste technische Hochschule, die fortschrittliche Verfassung, das erste Landesparlament, die erste vollständige Gleichstellung der Juden, die Eigenständigkeit der Städte und Gemeinden durch eine mutige Gemeindeordnung. Musterhaft ging es auch in der Wirtschaft zu, die Industrialisierung Badens nahm von Mannheim und Karlsruhe ihren Ausgang. Überall wurde getüftelt und gegründet, Chemie und Metallindustrie veränderten das Gesicht der Städte. 1885 ließ Carl Benz seinen Motorwagen Nummer 1 anspringen und über die Mannheimer Ringstraße knattern, von Baden aus wurde die Welt automobilisiert und eingenebelt. Auch sportlich feierten die Badener Erfolge. 1907 gewann der Freiburger FC die Deutsche Fußballmeisterschaft, 1910 holte der Karlsruher FV den Titel.

Das Ende des Ersten Weltkriegs war auch das Ende des Großherzogtums. Die Novemberrevolution 1918 verlief in Baden unblutig, der Großherzog zog sich auf sein Altenteil nach Badenweiler zurück. Nun bestimmten die Badener, wer sie regierte. Baden war zur Republik geworden. Meist stellte die SPD oder das Zentrum den Staatspräsidenten, das Zentrum oft die Regierung. 1933 war schon wieder Schluss mit der Demokratie, die Nazis schalteten die Länder gleich, Baden verlor seine Selbstständigkeit. Nach der Schreckenszeit und dem fürchterlichen Krieg – in wenigen Minuten starben allein in Pforzheim während eines Luftangriffs im Februar 1945 über 17.000 Menschen – teilten Amerikaner und Franzosen Baden in zwei Besatzungszonen. Wie sollte es mit Baden weitergehen? Sollte es mit Württemberg und Hohenzollern zu einem Bundesland vereinigt werden? Am 9. Dezember 1951 stimmte das Volk des angehenden Südweststaates ab. Die Mehrheit der Badener war gegen eine Verschwäbelung, dennoch unterlagen die Verfechter eines Bundeslandes Baden, sie wurden von den östlichen Verehrern überstimmt. Am 9. März 1952 wurde die verfassunggebende Landesversammlung gewählt, das Land Baden-Württemberg war gegründet.

Noch einmal versuchten die badischen Separatisten, ihren Traum zu verwirklichen. Man zog bis zum Bundesverfassungsgericht, eine erneute Abstimmung wurde erfochten. Das Verfassungsgericht hatte jedoch keine Frist genannt, und so verschleppten die Anhänger der Einheit die Wahl, bis sie 1970 dann doch höchstrichterlich angeordnet wurde. Nachdem 81,9 Prozent für den Status quo gestimmt hatten, gingen die Landespolitiker eilig daran, Landkreise und Regierungsbezirke neu zu schneidern und die alten Landesgrenzen zu verwischen, damit zusammenwächst, was lange nicht zusammengehörte. 1998 wurde auch der Äther befriedet. Die beiden öffentlichen Rundfunkanstalten fusionierten, aus dem badischen SWF und dem schwäbischen SDR wurde der SWR.

Wenn heute jemand vom »Musterländle« spricht und damit zugleich die schwäbischen Landesteile meint, so sei es ihm verziehen. Dass Baden-Württemberg ein so erfolgreiches Bundesland geworden ist, liegt sicher auch daran, dass sich Badener und Schwaben gut ergänzen. Allen Frotzeleien zum Trotz, die Gemeinsamkeiten überwiegen. Schwäbische Spätzle schmecken auch in Baden, und den badischen Wein lässt auch der Schwabe nicht stehen. Alemannische Brüdervölker halt, die in schöner Eintracht von sich behaupten: »Wir können alles. Außer Hochdeutsch.«

Das badische Wappen

Schlicht und einfach ist es und ohne überflüssigen Firlefanz. Während andere Länder mit Löwen, Adlern oder Rossen prunken, mit Schwertern oder Lanzen drohen, beschränkt sich das badische Wappen bescheiden auf zwei leuchtende Farben: ein roter Balken, der schräg über einen leuchtend gelben Grund läuft. Man nimmt an, dass schon Hermann II., der erste Markgraf von Baden, den Balken verwendet hat, auch wenn die früheste gesicherte Darstellung auf ein Siegel Hermanns V. zurückgeht. Seit 1243 ist das Wappen mit Sicherheit in Gebrauch, vielleicht ursprünglich mit goldenem statt gelbem Grund.

Farbpsychologen sind begeistert von dieser Farbkombination. Gelb ist die Farbe der Sonne und des Lichtes, des Vergnügens und der Freude. Welche Farbe könnte besser zur Lebensfreude der Badener passen? Die Farbe Rot betont diese Freude noch, steht sie doch für Wärme und Leidenschaft. Die beiden Grundfarben versetzen den Betrachter in eine fröhliche, positive Stimmung, ein Gefühl von sommerlicher Heiterkeit. Nicht zufällig wehen dieselben Farben auch an Spaniens Stränden.

Heraldiker streiten bis heute über die Bedeutung von Badens Wappen. Manche meinen, der rote Schrägbalken stehe für das Geleitrecht der frühen badischen Markgrafen den Sankt-Gotthard-Pass betreffend. Das Recht, die Alpen zu überqueren und bequem nach Italien zu gelangen, könnte Hermann II. durchaus zugestanden haben, führte er doch den Titel eines Markgrafen von Verona. Die Gotthard-Version erscheint auch deshalb reizvoll, weil es der Badener Eisenbahningenieur Robert Gerwig gewesen ist, den die Eidgenossen in den 1870er-Jahren riefen, die anspruchsvolle Nordrampe der Gotthardbahn zu projektieren.

Allerlei Zierrat kam im Laufe der Geschichte zum gelb-roten Wappen hinzu. Manch badischer Fürst war nicht frei von Eitelkeit, behängte das Wappen mit verschiedenen Orden, setzte ihm eine Krone auf oder legte ihm den Hermelinmantel um und ließ es von zwei Greifvögeln halten. Mit der Novemberrevolution 1918 wurde Baden von der Monarchie befreit und das Wappen von allem monarchistischen Klimbim. Die Freie Volksrepublik Baden liebte das Gelb und das Rot so, wie es war, nur die Greifvögel vertrieb man nicht, tierlieb, wie die Badener nun mal sind.

Schwierige Zeiten brachen für das Wappen an, als nach dem Zweiten Weltkrieg das Land Baden-Württemberg gegründet wurde. Gegen die drei Löwen der Herzöge von Schwaben kam man nicht an. Die Stuttgarter schoben das badische Wappen zu anderen Regionalwappen auf einen stiefmütterlichen Platz im Großen Landeswappen Baden-Württembergs. Dort klemmt es nun kaum sichtbar am oberen Rand. Als stolze Fahne aber sieht man es noch über manchem badischen Garten wehen, strahlend in schönstem Gelb und Rot.

Anmerkung:

Aufmerksamen Beobachtern wird nicht entgehen, an wie vielen Orten das badische Wappen noch zu sehen ist. Natürlich als Stadtwappen Baden-Badens, aber auch als Bestandteil vieler badischer Landkreiswappen. Ja, selbst außerhalb der jetzigen Landesgrenzen kann man fündig werden, besonders im Pfälzerwald. Bis Napoleon die europäische Landkarte neu zeichnete, war das dortige Gräfensteiner Land Teil der Markgrafschaft Baden. Ob in Clausen, Merzalben, Münchweiler oder Rodalben. Sogar das unterfränkische Steinfeld, von 1806 bis 1819 badisch, trägt das Wappen bis zum heutigen Tage.

Das Badnerlied

Ob bei den Heimspielen des SC Freiburgs, des Karlsruher SC oder der TSG 1899 Hoffenheim, ob bei den Rhein-Neckar-(Pfoten-)Löwen, bei der Eröffnung von Bürgerfesten oder bei der Einweihung einer neuen Schule, stets singt man es gerne und mit Inbrunst: das Badnerlied.

Die inoffizielle Landeshymne Badens entstand vermutlich im Jahr 1865, die ältesten überlieferten Strophen deuten an, dass es sich ursprünglich um ein Lied militärischen Ursprungs gehandelt hat, um einen Marsch. Im Frühjahr 2012, bei den Vorbereitungen zur Jubiläumsausstellung »900 Jahre Baden«, entdeckte der Direktor des Wehrgeschichtlichen Museums Rastatt Dr. Alexander Jordan die Hymne in einem Liederheftchen. Das Heft war 1896 zum badischen Pioniertag in Heidelberg erschienen, sein Verfasser bleibt im Dunkeln. Möglicherweise hat man ein sächsisches Lied umgedichtet. Dass es zu einem echten Volkslied geworden ist, zeigt sich nicht zuletzt daran, wie viele neue Strophen im Laufe der Jahre hinzugekommen sind. Wir wollen uns zunächst jedoch auf den offiziellen Text beschränken.

Das schönste Land in Deutschlands Gau’n

Das ist mein Badner Land.

Es ist so herrlich anzuschaun

Und ruht in Gottes Hand.

Die drei ersten Liedzeilen bedürfen keiner weiteren Erläuterung. Jedenfalls nicht für jemanden, der das Glück hat, Baden bereits zu kennen. Die vierte Zeile allerdings ist es wert, näher betrachtet zu werden: »Und ruht in Gottes Hand.« Zweifellos spricht hieraus der tiefe Gottesglaube der Badener, den man auch heute noch, im säkularen Zeitalter, erkennen kann. Wer durch den Schwarzwald wandert, wird über die zahllosen Wegkreuze, Mariendarstellungen und Kapellen staunen. Es scheint, als habe sich jeder zweite Schwarzwaldhof seine eigene Hauskapelle gebaut. Aber auch andernorts finden sich lebhafte Glaubenszeugnisse. Wegen seiner vielen Bildstöcke ist der badische Odenwald unter dem Namen »Madonnenländchen« bekannt. Und besucht man an einem Samstagmittag zur Marktzeit die Orgelmusik im Freiburger Münster, wird man Mühe haben, einen freien Platz finden.

Die meisten Gebiete Badens sind katholisch geprägt, es gibt jedoch auch traditionell evangelische Landstriche, etwa im alten Herrschaftsgebiet der Markgrafen von Baden-Durlach, die stets die Lutherbibel auf dem Nachttisch liegen hatten. Heute sind die Grenzen zwischen den Konfessionen unschärfer, sie verwischen sich im Zeitalter des modernen Nomadentums immer weiter.

»Und ruht in Gottes Hand.« Die einzige leise Kritik, die wir an der ersten Strophe äußern müssen, bezieht sich auf das besungene Ruhen. Gelegentlich nämlich kann es passieren, dass Gottes Hand ein kleiner Tremor befällt oder dass ein unartiges Teufelchen daran rüttelt. Dann wackeln im Badner Land die Wände, dann kann es passieren, dass der ein oder andere am nächsten Morgen nicht mehr alle Tassen im Schrank hat, ja, dass gar ein Riss die frisch getünchte Wand entlangläuft. Der obere Rheingraben ist eines der aktivsten Erdbebengebiete Deutschlands, auch von den Vogesen und aus der Schweiz wird manches Beben importiert. (Praktischer Hinweis: Wenn bei Ihnen die Kaffeetassen wackeln, und es war nicht Ihr Partner, der auf den Tisch gehauen hat, melden Sie das Vorkommnis bitte dem Erdbebendienst Baden-Württemberg: [email protected])

Sollte ein Beben stärker ausfallen, nehmen Sie bitte mit Ihren Lieben unter dem Küchentisch Platz (so dieser nicht von IKEA stammt) und stimmen Sie zusammen das Badnerlied an. Besonders der Refrain vertreibt die Angst und bringt sogleich die gute Laune zurück:

D’rum grüß ich dich mein Badnerland,

Du edle Perl’ im deutschen Land, deutschen Land.

Frisch auf, frisch auf; frisch auf, frisch auf;

Frisch auf, frisch auf mein Badnerland.

Schön, wie im Refrain zur zweiten grammatischen Person umgeschwenkt wird. Plötzlich ist das Badner Land kein anonymer geografischer Begriff mehr, plötzlich wird nicht mehr über, sondern zum Badner Land gesprochen, so bekommt es als Person angeredet eine Seele. Sechsmal »frisch auf!«, das hebt die Herzen und die Stimmung, auch wenn man schon manchen Schwaben hat spötteln hören, ja, ja, das Badner Land gehöre dringend aufgefrischt, aber als Schwabe könne man sich ja nicht um alles kümmern. Darauf kontern die Badener mit der inoffiziellen Strophe:

Man merkt, dass wir kei’ Schwabe sind,

Und wisst ihr auch warum?

Mir denke erst und schaffe dann,

Bei de Schwabe isch’s andersrum.

Doch genug der badisch-schwäbischen Frotzeleien, wir kommen zur zweiten offiziellen Strophe:

Zu Haslach gräbt man Silbererz,

Bei Freiburg wächst der Wein,

Im Schwarzwald schöne Mädchen,

Ein Badner möcht’ ich sein.

»Zu Haslach gräbt man Silbererz« – lange her! In Haslach im schönen Kinzigtal hat man tatsächlich einmal Silber gefunden. Im 11. Jahrhundert wurde Haslach, im schon zu Römerzeiten besiedelten Schwarzwaldtal, von den Zähringern als Marktstadt gegründet. Schon damals – und das wird der Grund für die Niederlassung gewesen sein – hatte man in den umgebenden Bergen Silbererze gefunden. Im Mittelalter muss in Haslach die Post abgegangen sein, ein Graben und Wühlen allerorten. Aus 400 Stollen und Schächten kratzte man das Edelmetall heraus, die Erhebung zur Stadt im Jahr 1278 war die logische Folge des Silberrauschs. Die Erinnerung an diese Zeit muss sich lange gehalten haben. Bereits im 16. Jahrhundert nämlich hatte man so ziemlich alles Silber geerntet, im Badnerlied aber hält man unverdrossen an der schürfenden Tradition fest. Wer will, kann noch in eine alte Silbergrube einfahren, die den schönen Namen »Segen Gottes« trägt, und sich auf drei Sohlen durch silberführende Schwer- und Flussspatgänge von der Schönheit der Kristalldrusen, Sinter und Stalaktiten und vom harten Leben der Bergleute ein Bild machen.

Schwieriger zu interpretieren ist die nächste Liedzeile: »Bei Freiburg wächst der Wein.« Ohne Zweifel, Freiburg und seine Umgebung sind mit herrlichen Weinbergen geschmückt, man denke nur an den Kaiserstuhl. Ohne Freiburg jedoch zu nahe treten zu wollen: Köstlicher Wein wächst in Baden auch in anderen Gegenden, ja es hat den Anschein, als sei das ganze Land Baden ein einziges großes Weinanbaugebiet. Von den Hochlagen des Schwarzwalds abgesehen, hat man es nirgends weit, um bei einem Spaziergang durch die Weinberge den Winzern bei der Lese zuzuschauen. Näheres zum badischen Wein später, dieses Kapitel soll nicht gesprengt werden, auch wenn Wein und Gesang natürlich eng zusammengehören. Und auch das Weib, womit wir schon bei der dritten Zeile wären. Deren Interpretation allerdings ist nicht einfach. Dass im Schwarzwald schöne Mädchen wachsen, kann der Autor aus eigener Anschauung voll und ganz bestätigen (auch wenn der Begriff »wachsen« auf die heftigste Kritik in emanzipierten Kreisen stoßen dürfte). Aber sind die Schwarzwälderinnen tatsächlich hübscher als zum Beispiel die Mädchen aus Heidelberg? Oder die aus dem Taubertal? Wer will das entscheiden?

Schönheit ist nur schwer messbar, auch wenn es nicht nur bei Fernsehshows und Miss-Wahlen, sondern bereits seit grimmschen Zeiten immer wieder versucht wird: »Doch Schneewittchen hinter den sieben Bergen, bei den sieben Zwergen ist noch vieltausendmal schöner als Ihr!« Vieltausendmal schöner, hmm, hmm, wohl eher eine literarische Metapher als eine exakte physikalische Maßeinheit. Und doch gibt es einen Anknüpfungspunkt, der, wenn nicht als Beweis, so doch als deutliches Indiz für die besonderen Reize der Schwarzwälder Mädchen angesehen werden könnte.

Ein besonderes Charakteristikum des Schwarzwalds sind seine vielen Mühlen. Bedingt durch den Wasserreichtum und die steilen Täler klapperten die Mühlräder nirgendwo schöner. Bekannt aber ist, dass die Müllertöchter besondere Reize besitzen. Kein anderer Berufszweig bringt solch schöne Mädchen hervor, warum auch immer. Es mag daran liegen, dass Müller zu den wohlhabenden Berufen zählten und sich bei der Wahl ihrer Ehefrau von ihrem Herzen leiten lassen konnten. Schöne Mütter aber haben schöne Töchter, das muss an Mendel und seinen Regeln liegen.

Erzählungen und Romane jedenfalls sind voll von schönen Müllerinnen. Und erst die Lieder! Die von Schubert vertonte schöne Müllerin trägt ihre Schönheit bereits im Namen, auch von Goethe gibt es ein Lied, das Lied eines Mühlbaches, das die Schönheit der Müllertochter besingt – unzählige andere Beispiele könnten hier angeführt werden. Von der schönen Tochter eines Schmiedes oder eines Wagenknechtes weiß hingegen kaum jemand zu berichten. Die schöne Müllerin wird auch im Schwarzwald besungen, in dem Lied Es steht eine Mühle im Schwarzwäldertal. Das Lied verdankt seine Entstehung wiederum einer schönen Müllertochter: »Und wo ich geh’ und steh’, im Tal und auf der Höh’, da liegt mir das Mädel im Sinn, das Mädel vom Schwarzwäldertal.«

Belassen wir es dabei. Vielleicht, ja ganz bestimmt, stand für den Verfasser des Badnerliedes die schöne Schwarzwälderin Pars pro Toto für alle badischen Mädchen. Wenden wir uns der dritten Strophe zu:

Zu Karlsruh’ ist die Residenz,

In Mannheim die Fabrik.

In Rastatt ist die Festung

Und das ist Badens Glück.

Residenzen gab es in Baden manche, abhängig von den Zeitläuften. Auch in Rastatt und in Baden-Baden wurde lange Jahre residiert, zur Zeit der Entstehung des Badnerliedes und schon eine Weile zuvor aber war Karlsruhe dran. Das Karlsruher Schloss ist einer der eindrucksvollsten Bauten Deutschlands. Seine erste Version entstand ab 1715 als Residenz des Markgrafen Karl III. Wilhelm von Baden-Durlach. Der Fürst sei von seinem Schloss in Durlach zu einem Jagdausflug aufgebrochen und in einem nahen Walde eingeschlafen, so berichtet die Legende, bei Karls Ruhe sei ihm dann im Traum sein neues Schloss erschienen. Ursprünglich recht hölzern, wurde das Schloss bald ein weiteres Mal aufgebaut, nun prachtvoll aus Steinen; mit Balthasar Neumann gelang es noch dazu, einen echten Stararchitekten zu verpflichten. Zusammen mit der großzügigen, zunächst barocken Gartenanlage gelang ein echtes Gesamtkunstwerk. Den Mittelpunkt des sternförmigen Plans, der die angrenzend entstehende Stadt mit einbezog, bildet das Schloss, denn so war das Selbstverständnis eines absolutistischen Fürsten: Er war die Sonne, die mit ihren Strahlen das Land beglückt. Als mit dem Ende des Ersten Weltkriegs die großherzogliche Sonne unterging, zogen die Bürger und mit ihnen das Badische Landesmuseum in die leerstehende Immobilie ein. 1944 brannte das Schloss nach Bombenangriffen aus. Beim Wiederaufbau beschränkte man sich darauf, die Fassaden zu rekonstruieren, die Innenräume wurden modern gestaltet. Lohnend ist es, auf den Schlossturm zu steigen, den wahrscheinlich ältesten Teil des Schlosses. Aus 42 Metern Höhe präsentiert sich die strahlende Stadtgeografie aufs Schönste, aus der Ferne grüßen der Schwarzwald und die Pfälzer Berge. Auch kann man zum nahen Durlach hinüberblicken und darüber philosophieren, wie es möglich war, dass eine ehemalige Residenz von ihrem Vorort eingemeindet werden konnte.

Die zweite Zeile dieser Strophe lautet: »In Mannheim die Fabrik«. Glück auf Fabrik zu reimen, das gelingt normalerweise nur den Schwaben. Friedrich Engelhorn aber war ein echter Badener. 1821 in Mannheim geboren, war er zunächst als Goldschmied und Juwelier erfolgreich, bevor er 1848 in seiner Heimatstadt ein Werk zur Herstellung von Leuchtgas gründete. Dabei fiel als Abfallprodukt hässlicher Steinkohlenteer an. In dieser pechschwarzen klebrigen Substanz aber stecken wahre Wunderdinge, fanden zeitgenössische Chemiker heraus, die herrlichsten Farbstoffe nämlich. Deren Destillation war die Basis für die Badische Anilin- und Soda-Fabrik, die Friedrich Engelhorn 1865 gründete. Die BASF sorgte und sorgt weiterhin für Reichtum und Beschäftigung in der Region, Grund genug, die »Fabrik« im Badnerlied zu besingen.

»In Rastatt ist die Festung«, heißt es weiter. Nicht irgendeine Festung ist gemeint, sondern eine der damals modernsten Festungsanlagen überhaupt, ja, sogar eine Bundesfestung. Weil die Franzosen begehrlich über den Rhein blickten, sei es wegen des Weines oder wegen der schönen Schwarzwälderinnen, hatte sich der Deutsche Bund entschieden, so zerstritten er oft war, am Rhein ein Bollwerk gegen mögliche Angriffe zu bauen. Nach längerer Planung wurde 1842 mit dem Bau der Festung Rastatt begonnen. Die Rheinkrise hatte die durch die Siege gegen Napoleon vereinte Allianz zur Eile gedrängt. Am Eichelberg nahe Oberweier brach man den Buntsandstein und transportierte ihn auf einer 14 Kilometer langen Pferdebahn nach Rastatt. Ungeheure Mengen wurden benötigt, die Festung sollte im Kriegsfall 30.000 Mann Besatzung aufnehmen, Österreicher, Preußen und Badener.

Dramatische Szenen sollten sich schon bald auf der Festung abspielen. Es war das Jahr 1849. Nicht gegen die Franzosen aber mussten die mutigen Badener Soldaten kämpfen, sondern gegen die Preußen. Was war passiert? Das badische Militär hatte sich während der badischen Revolution nicht gegen die eigene Bürgerwehr gestellt, sondern mutig und stolz die demokratisch gewählte Regierung unterstützt. Eine Revolution in Deutschland? Demokratie in Baden? Das ging gar nicht, fanden die Preußen und schickten ihre Soldaten los. Die Übermacht war erdrückend, der Badener Aufstand wurde unter Führung Preußens niedergeschlagen, Major Gustav Tiedemann, der Gouverneur der Festung, hingerichtet. Das war das erste und letzte Mal, dass die Festung eingenommen wurde. Dennoch ist heute nicht mehr viel von ihr übrig. Nach dem deutsch-französischen Krieg 1870/71 lag die französische Grenze plötzlich so weit im Westen, dass die Deutschen die Feste nicht mehr zu brauchen glaubten und große Teile zum Abbruch an die Stadt verkauften. Durch den verlorenen Ersten Weltkrieg wanderte die französische Grenze dann wieder zurück an den Rhein. Den Franzosen waren die verbliebenen Festungsreste nun zu nah, sie mussten ebenfalls geschleift werden. Mal zu fern, mal zu nah, man muss genau überlegen, wohin man sich eine Festung baut.

Genug des Militärs, die nächste Strophe ist eindeutig zivilerer Natur:

Alt-Heidelberg, du feine,

Du Stadt an Ehren reich,

Am Neckar und am Rheine,

Kein’ and’re kommt dir gleich.

Von dieser Strophe wissen wir sogar den Verfasser. Es ist Victor von Scheffel, der einzige Dichter, der Anteil an zwei Landeshymnen hat. Neben der Heidelberg-Strophe im Badnerlied hat er außerdem das Lied der Franken erschaffen: »Wohlauf, die Luft geht frisch und rein«. Joseph Victor von Scheffel war ein echter Badener, er wurde 1826 in Karlsruhe geboren und starb 1886 in seiner Geburtsstadt. Der Trompeter von Säckingen hat ihn berühmt gemacht – und sein Trompeter die Stadt Säckingen. Dafür zeigen sich die Säckinger dankbar. Sie haben nicht nur Scheffel und seinem Trompeter Denkmäler errichtet, sie fördern bis heute das Trompetenspiel auf mannigfaltige Weise.

Im Trompeter wird die Geschichte zweier Liebender erzählt, die wegen Standesschranken lange nicht zusammenkommen konnten. Werner, ein Bürgersohn, konnte seine blaublütige Margareta erst heiraten, nachdem ihn ein verständnisvoller Papst geadelt hatte. Verblüffende Parallelen ergeben sich zu Victor von Scheffels eigenem Leben. Auch Scheffel war ein Bürgersohn, der eine Adelige heiraten wollte, auch er wurde später selbst geadelt. Hier aber enden die Parallelen auch schon. Und die Ehe sollte leider ebenfalls ein rasches Ende finden. Der gemeinsame Sohn war noch nicht geboren, da trennten sich die beiden Eheleute schon wieder, die Mutter zog ihr Kind in München auf. Als sein Sohn fünf Jahre alt war, fuhr Scheffel heimlich nach München und entführte ihn von einem Spielplatz, um ihn künftig selbst zu erziehen. Das Trompeterlied, das in Säckingen noch regelmäßig erklingt, endet auf die Zeilen:

Behüt dich Gott, es wär zu schön gewesen,

Behüt dich Gott, es hat nicht sollen sein.

»Es hat nicht sollen sein!« Diese Worte Scheffels wurden sprichwörtlich und gingen als beliebtes Zitat in die deutsche Sprache ein. Die nächste Strophe des Badnerlieds lautet:

Der Bauer und der Edelmann,

Das stolze Militär

Die schau’n einander freundlich an,

Und das ist Badens Ehr.

Die beschworene Harmonie zwischen Adel, Bauern und Militär ist wohl den erwähnten Ereignissen von 1849 zu verdanken. Man rechnete es den Soldaten und den Edelmännern hoch an (die Offiziersriege befand sich ja fest in adeliger Hand), nicht auf das revoltierende Volk geschossen zu haben. Zu Recht. Hätten sich auch in anderen deutschen Länder die Soldaten geweigert, das Volk niederzuschießen, das für seine Rechte und für ein vereintes, republikanisches Deutschland auf die Straße ging, Republik und Demokratie hätten in Deutschland früher Einzug gehalten und manch spätere Katastrophe hätte vielleicht vermieden werden können. So ist das Badnerlied nicht nur eine freundliche Landeshymne, sondern zugleich ein eminent politisches Lied, ein Lied mit großer Geschichte.

Wer war der erste Badener?

Eine schwierige Frage. Ein schönes Land wie Baden hatte natürlich immer schon Verehrer. Bereits im Mittelpleistozän, also vor Hunderttausenden von Jahren. Das ist bewiesen, seitdem der Arbeiter Daniel Hartmann am 21. Oktober des Jahres 1907 beim Graben in der Sandgrube von Mauer bei Heidelberg auf seiner Schaufel einen Knochen entdeckte, der ihm merkwürdig vorkam. Dieser Knochen elektrisierte die Wissenschaft. Es war ein menschlicher Unterkiefer, so viel war klar, und doch unterschied er sich deutlich von den Beißwerkzeugen des modernen Menschen. Der Wissenschaftler Otto Schoetensack, dem es zu verdanken ist, dass der »Sanddaniel« beim Schippen so sorgfältig vorging – hatte man in der Sandgrube doch früher schon Fossilien gefunden –, nahm Vergleiche mit anderen alten Knochen vor. Das Ergebnis war verblüffend. Der Homo heidelbergensis, der Heidelberger Mensch, musste unglaublich alt sein, älter selbst noch als der Neandertaler. Ja, Schoetensack konnte beweisen, dass der Heidelberger ein Vorfahr des Neandertalers sein und sich aus dem Homo erectus entwickelt haben musste. Heute kann man sein Alter noch exakter bestimmen: 600.000 Jahre schlummerte der Heidelberger in seiner Sandgrube. 40.000 Jahre hin oder her.

Bis in die 1980er-Jahre hinein blieb der Unterkiefer der einzige Fund der Heidelberger Menschen, dann aber entdeckte man Verwandtschaft. In Spanien, Ungarn, Griechenland, Frankreich, ja, selbst in England und Marokko: überall Heidelberger! (Ein frühes Zeichen der Weltläufigkeit des Badeners.) Aufgrund der Skelettfunde kann man sich ein ziemlich genaues Bild vom Heidelberger machen. Der früheste bekannte Badener war nach heutigem Maßstab vergleichsweise klein, schätzungsweise 1,64 Meter, hatte über den Augen einen breiten Wulst, der sein Gesicht etwas finster wirken ließ, der Nasenrücken war sehr breit, sodass die Augen recht weit auseinanderlagen. Nase und Unterkiefer wölbten sich vorwitzig, wodurch sich ein keckes Schnäuzchen gebildet haben dürfte. Man hüte sich jedoch davor, den Urbadener deshalb als hässlich zu bezeichnen. Es wäre unfair, ihn nach unseren Schönheitskriterien zu beurteilen, ja, wir sind überzeugt, für die damalige Zeit wird er ein überaus hübscher Kerl gewesen sein. Und hochintelligent, ein echter Badener eben. Die Werkzeuge, die er sich gebaut hat, zeugen von hoher Kunstfertigkeit. Bis zu zweieinhalb Meter lange Speere aus Fichtenholz hat man gefunden, Holzschäfte für Steinklingen, gepflasterte Plätze in seinen Siedlungen. Das vielleicht anrührendste Lebenszeugnis des Heidelbergers aber ist ein Zick-Zack-Muster, das er in einen Tierknochen geritzt hat. Damit steht fest: Schon der Erste aller Badener hatte einen Sinn für Schönheit und Kunst. Dass ihn manche Wissenschaftler nicht nur als Vorfahren des Neandertalers ansehen, sondern ihm zugleich eine wichtige Rolle im Stammbaum des modernen Menschen, des Homo sapiens, zuweisen, verwundert uns nicht. Vielleicht war er genauso helle wie der Sandarbeiter Daniel Hartmann aus Leimen, der ihn ans Tageslicht beförderte. Über Hartmann, der das gesegnete Alter von 97 Jahren erreichte, schrieb die Rhein-Neckar-Zeitung: »Er hat doch durch Zufall, Glück und helle Pfiffigkeit im entscheidenden Augenblick der Wissenschaft einen größeren Dienst erwiesen, als vielleicht ein gutes Dutzend normaler Ehrendoktoren zusammen.« Der Sanddaniel und der Heidelberger – Badener im besten Sinne.

Anmerkung:

Aus Leimen stammt auch Boris »Bumm-Bumm« Becker, der mit seinen Monsteraufschlägen und der Becker-Rolle, einem im Hechtsprung geschlagenen Volley, die Gegner zur Verzweiflung brachte und 1985 als jüngster Spieler aller Zeiten den Wimbledon-Pokal in den Himmel stemmte. Dass mit der gebürtigen Mannheimerin Steffi Graf auch die erfolgreichste deutsche Tennisspielerin aus Baden stammt, kann kein Zufall sein.

Wo beginnt, wo endet Baden?

Manchmal ist es ganz einfach. Etwa, wenn man am Rhein angelt. Jedes Fischlein, das zwischen Weil am Rhein und Mannheim auf der rechten Rheinseite anbeißt, landet in einer badischen Pfanne. Die Landesgrenze verläuft größtenteils mitten durch den Fluss. Schwieriger ist es in anderen Gegenden, etwa am Neckar oder im Odenwald, im Schwarzwald östlich der Wasserscheide oder in der Gegend um den Bodensee. Dort hilft einem auch der Dialekt nicht weiter, da kann es sein, dass fränkisch oder pfälzisch geschwätzt wird, ja vielleicht sogar schwäbisch und man dennoch badischen Boden unter den Füßen hat. Wie aber kann man auf einfache Weise herausfinden, ob man sich in Baden befindet?

Hier hilft ein einfacher Trick. Gehen Sie zur evangelischen Dorfkirche, nehmen Sie sich ein Gesangbuch aus dem Kasten und setzen Sie sich in eine der hinteren Bänke. Keine Angst, wir wollen Sie nicht bekehren oder gar zum einsamen Sänger machen. Das Einzige, was Sie tun müssen, ist nachzuschlagen, ob es sich bei dem Gesangbuch um die Ausgabe der badischen Landeskirche handelt. Dann können Sie ein Dankgebet sprechen, dann sind Sie in Baden.

Wieso das so ist? Nun, als das Großherzogtum Baden entstanden ist, wurde auch eine einheitliche evangelische Landeskirche geschaffen. Das Großherzogtum ist längst passé, die evangelische Landeskirche in Baden aber hat unverändert Bestand. Sie malt die alten Grenzen des Großherzogtums auf das Schönste nach, eine imaginäre Landkarte Badens. Falls die evangelische Dorfkirche geschlossen haben sollte, was leider vorkommen kann, können Sie es auch mit der katholischen Dorfkirche probieren. Besitzt das Gotteslob einen Regionalteil der Erzdiözese Freiburg, stimmen Sie ein Halleluja an, auch dann können Sie stark davon ausgehen, badische Luft zu atmen.

Eine Einschränkung allerdings gibt es, egal ob Sie sich in einer evangelischen oder katholischen Kirche befinden, darauf müssen wir Sie fairerweise aufmerksam machen. Schwäbeln die anderen Kirchenbesucher auffallend stark, könnten Sie im ehemals preußischen Regierungsbezirk Sigmaringen gelandet sein, in dem die beiden Fürstentümer Hohenzollern-Hechingen und Hohenzollern-Sigmaringen aufgegangen sind – ein Gebiet, das seit fast 200 Jahren auf barmherzige Weise von der badischen Kirche mitversorgt wird. In diesem Fall senden Sie ein stilles Stoßgebet zum Himmel und verlassen die Kirche möglichst unauffällig.

Hinweis: Vorsicht! Es gibt noch eine weitere Einschränkung. Haben Sie ein badisches Gesangbuch aus dem Kasten der evangelischen Kirche gezogen, jedoch zugleich bemerkt, dass die Autos, die an der Kirche parken, alle französische Kennzeichen tragen, könnte es sein, dass Sie unbemerkt den Rhein überquert haben und im Elsass oder in Lothringen gelandet sind. Die dortigen evangelischen Gemeinden nutzen vielerorts ebenfalls das badische Gesangbuch.

Wie schwätzt man in Baden? – Eine kleine Dialektik

Um es gleich zu sagen: Badisch gibt es nicht. Jedenfalls nicht als Dialekt. So vielseitig Baden ist, so vielseitig sind seine Sprachen und sind es immer gewesen. Selbst keltisch und lateinisch hat man in den badischen Gefilden gesprochen. Als Urdialekt, als Sprache, die man in den alten badischen Kerngebieten spricht, kann man dennoch mit einem gewissen Recht das Alemannische bezeichnen, wobei es wiederum das Alemannische nicht gibt, sondern einen bunten Strauß alemannischer Mundarten, zu denen Hochalemannisch, Oberrheinalemannisch, Bodenseealemannisch und – ja doch – auch Schwäbisch gehören, Letzteres freilich nur äußerst peripher. In Nordbaden, in der Gegend um Mannheim und Heidelberg herum, hat sich das Kurpfälzische erhalten, noch weiter nördlich, an Main und Tauber, fränkeln die Menschen.

Ein paar Beispiele sollen die Unterschiede deutlich machen. Sagt ein Kurpfälzer Wirt »de Woi is all«, ist die größtmögliche Katastrophe eingetreten, es gibt keinen Wein mehr. Will der Dorschdl das nicht akzeptieren und fängt an zu broddle, weil er bereits zu viel Babblwasser getrunken hat (»der hot awwa Brieh«), gibt es Zores. Dann sollte man den Freund behutsam beim Arm nehmen und zu ihm sagen: »Nu misse’ ma awa peese«. Sonst könnte einen der Wirt, der Zonniggl, einen Laggl nennen, den er Mores lehren will, heidernei! »Ha, du bisch doch net ganz sauwer im Kopp, du Simbel«, hört man ihn noch hinterherschimpfen. An der frischen Luft wird sich der Freund schnell wieder beruhigen, zumal unter dem heilsamen Einfluss des Nikotins, denn draußen darf er »ä Kipp nach der onnere blotzen«.

Wirtshausgespräche im fränkisch geprägten Norden laufen anders ab. Auf die Frage, ob’s geschmeckt hat, antwortet der badische Franke »Basst scho!« und verleiht damit das höchste aller möglichen Komplimente.

Befindet man sich im alemannischen Sprachraum, sollte man gängige Redewendungen verstehen. »Du duesch de andere d Säck flicke un a dinne naged d Mäus«, bekommt man zu hören, wenn man versucht, die Beziehung von Freunden zu retten, und nicht bemerkt, dass man sich besser um den eigenen Partner kümmern sollte. Sagt jemand zu Ihnen »Jetz hesch di Brägel!«, werden Sie sich vergeblich nach den schmackhaften badischen Kartoffelpuffern umsehen. Die Brägel müssen für so manche Redewendung herhalten. »Jetz hesch di Brägel« bedeutet, jetzt haben Sie den Salat. Also nicht den Salat zu den Brägel, sondern eine Sache verbockt. Hoffentlich nicht Ihre Partnerschaft. Denn dann kann Ihnen der folgende Satz um die Ohren fliegen: »Nimm din Brägel und hau ab!«, wobei sich Ihr Partner, gebildet wie er ist, der rhetorischen Figur der Tautologie bedient, denn »seine Brägel nehmen und abhauen«, meint ein und dasselbe. Wenn Sie daraufhin »Brägele lachen müssen«, heißt das nicht, dass Sie den Streit nicht ernst nehmen, im Gegenteil, er ist Ihnen sogar ziemlich auf den Magen geschlagen. Wenn hingegen die Sonne wieder über Ihnen beiden »brägelt«, haben sich die dunklen Wolken verzogen, denn sie oder er lacht bereits wieder und zwar ziemlich kräftig.

Falls Sie unsicher sind, ob Sie sich bereits im hochalemannischen Sprachraum befinden, sollten Sie das traditionelle Schibboleth kennen, das richtige Testwort, das jeden Nicht-Hochalemannen verrät. Es lautet »Chuchichäschtli«, worunter nichts anderes als ein kleiner Küchenschrank zu verstehen ist. »Chuchichäschtli« kann nur ein Hochalemanne richtig aussprechen. Südlich von Freiburg wird das »K« zum »Ch«, aus dem Kind wird das Chind und aus dem Küchenkästchen das Chuchichäschtli, wobei Sie das »Ch« als stimmlosen, uvularen Frikativ aussprechen müssen. Alles klar?