Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: HOLLITZER Verlag

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2021

Mordende Dirigentinnen, durchgeknallte Museumsdirektoren, selbstvergessene Aktivisten – in Alessandra Cominis Krimis lässt sich so manche Parallele zur heutigen Kunst- und Kulturszene erahnen. Hier fällt ein Schuss, dort werden unliebsame Zeitgenossen im Rhein versenkt. Die Schauplätze und Tatorte sind weltweit verstreut: etwa wenn am Bonner Münsterplatz direkt beim Beethoven-Denkmal eine brisante Demo stattfindet, oder wenn die Orion, ein Kreuzfahrtschiff der Luxusklasse, am Hafen der chinesischen Metropole Tsingtao anlegt. Und die Morde gehen weiter – aber warum? Dabei fängt alles so harmlos an: Das quicklebendige Alter Ego der Autorin, die amerikanische Kunstgeschichteprofessorin Megan Crespi aus Dallas, Texas, ist wieder einmal zu einem Symposium in Deutschland eingeladen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 586

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Mordende Dirigentinnen, durchgeknallte Museumsdirektoren, selbstvergessene Aktivisten – in Alessandra Cominis Krimis lässt sich so manche Parallele zur heutigen Kunst- und Kulturszene erahnen. Hier fällt ein Schuss, dort werden unliebsame Zeitgenossen im Rhein versenkt. Die Schauplätze und Tatorte sind weltweit verstreut: etwa wenn am Bonner Münsterplatz direkt beim Beethoven-Denkmal eine brisante Demo stattfindet, oder wenn die Orion, ein Kreuzfahrtschiff der Luxusklasse, am Hafen der chinesischen Metropole Tsingtao anlegt. Und die Morde gehen weiter – aber warum? Dabei fängt alles so harmlos an: Das quicklebendige Alter Ego der Autorin, die amerikanische Kunstgeschichteprofessorin Megan Crespi aus Dallas, Texas, ist wieder einmal zu einem Symposium in Deutschland eingeladen.

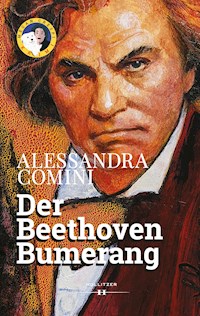

Alessandra Comini

DER BEETHOVEN BUMERANG

Ein Megan Crespi-Krimi

Aus dem amerikanischen Englisch von Pia Viktoria Pausch

Alessandra Comini: Der Beethoven Bumerang

Ein Megan Crespi-Krimi

Aus dem amerikanischen Englisch von Pia Viktoria Pausch

Hollitzer Verlag, Wien 2021

Originalausgabe: Sunstone Press, Santa Fe, New Mexico 2020

Coverabbildung: „Beethoven“ © Kevin Gordon

Abbildung*: © A. Comini, 2018

Lektorat: Paula Tiedge

Umschlaggestaltung: Nikola Stevanović

Satz: Nikola Stevanović

Hergestellt in der EU

Alle Rechte vorbehalten

© Hollitzer Verlag, Wien 2021

www.hollitzer.at

ISBN Druckausgabe 978-3-99012-875-6

ISBN epub: 978-3-99012-876-3

Gewidmet meinem bewährten Beethovenfreund, Dr.William Meredith, emeritierter Direktor des Ira F. Brilliant Center for Beethoven Studies in San José, Kalifornien, USA

und

zum Gedenken an den überragenden Beethoven-Interpreten Maestro Kurt Masur (1927-2015),

mein geschätzter Begleiter an vielen gemeinsamen Tagen bei den Leipziger

Liste der Figuren

Prof.Dr.Megan Crespi: amerikanische Universitätsprofessorin für Kunstgeschichte im Ruhestand; begeisterte Musikhistorikerin; Expertin für europäische Kunst des frühen zwanzigsten Jahrhunderts; gefragte Beraterin bei der Aufklärung von Verbrechen in der internationalen Kunst- und Klassikszene

Dr.William Meridian: emeritierter Gründungsdirektor des American Beethoven Center in Berkeley Heights, New Jersey, USA

Dr.Heike Musenberg: überfürsorgliche Direktorin des Beethoven-Hauses Bonn

Clemens Karl von Masuren: der beliebte Chefdirigent des Beethoven Orchesters Bonn

Bettina Brentano: ehrgeizige Chefdirigentin der Klassischen Philharmonie Bonn und Klaviervirtuosin

Nikolaus Schlau: Ehemann von Bettina Brentano, vielseitig handwerklich begabt; Klavierstimmer der Klassischen Philharmonie Bonn

Dr.Oskar Schnösel: umstrittener Musikwissenschaftler und Gründer des Wiener Beethoven und Du Museums

Miro Hernandez: zwielichtiger Agent, international tätiger Spezialist für heikle Fälle

Ernst Zimmermann: Erster Bratschist der Klassischen Philharmonie Bonn und Neffe von Theodor Zimmermann

Theodor Zimmermann: Bauingenieur in Leipzig und Onkel von Ernst Zimmermann

Reverend Balthasar Bridgetower: Engländer, vormals anglikanischer Priester im Bistum London, jetzt Aktivist; direkter Nachfahre von Beethovens schwarzem Freund, dem Geigenvirtuosen George Bridgetower (1778–1860)

Dr.Li Shutong: Beethoven-Verehrer aus Qingdao, China, angesehener Otologe und verschwiegener Milliardär

Takuto Nisemono: Dirigent und Komponist aus Tokio, einst der „Beethoven Japans“, dann in Ungnade gefallen, nun auf dem Weg zu seinem Comeback

Samuel Dunkel: Nachfahre eines amerikanischen GI, Musikstudent, Aktivist für die Anerkennung schwarzer Komponisten in der klassischen Musik

Leo Weissknab: Wiener Student der Musikwissenschaft an der Universität Bonn; überzeugter Anhänger der Rassentheorie; halbherziger Neonazi

Hannah Hahn: Ehefrau von Andrej Hahn und langjährige unentbehrliche Haushälterin des Dirigenten Clemens Karl von Masuren

Andrej Hahn: Ehemann von Hannah Hahn und Aufseher am Auktionshaus Von Zwengen in Bonn

Tobias Neidisch: aufdringlicher Nachtwächter der kürzlich eröffneten neuen Bonner Beethovenhalle

Louis van Hoven: selbst ernannter direkter Nachfahre von Ludwig van Beethoven; aus New Haven, Connecticut, USA

Hans Jäger: engagierter Kriminalbeamter, Bonner Hauptkommissar mit angenehmen Umgangsformen

Elise Ansel: erste Bratschistin, Pultnachbarin von Ernst Zimmermann bei der Klassischen Philharmonie Bonn

Dr.Annemarie Weil-Carr: Musikhistorikerin an der Universität Leipzig, bekannt für ihre Publikationen zu Beethovens Skizzenbüchern

Dr.Michael Sims: Musikhistoriker aus England, Experte für Beethovens 139 überlieferte Konversationshefte

Dr.Otto Hartnacken: Hamburger Kardiologe, überzeugt, dass Beethoven an einer bislang nicht diagnostizierten Krankheit starb

1

„Na sowas! Eine Postsendung, die niemals den Adressaten erreicht hat. Dabei ist dieser Komponist schon seit fast zwei Jahrhunderten tot!“

Es war ein warmer Apriltag mitten in der geschäftigen Leipziger Innenstadt und Bauingenieur Theodor Zimmermann betrachtete das Paket, das ihm sein Mitarbeiter Horst gebracht hatte. Die zwei Männer standen in der Schillerstraße am Rand des Abrissgeländes eines baufälligen Hauses aus dem achtzehnten Jahrhundert. Die Absenderadresse lautete:

Breitkopf & Härtel

Schillerstraße 121,Leipzig

Königreich Sachsen

und adressiert war das Paket an:

Ludwig van Beethoven,

Schwarzspanierhaus, Wien

Kaiserthum Österreich

Diagonal darüber waren einige Worte in Großbuchstaben zu lesen, die aussahen, als seien sie mit einem antiquierten Handstempel gedruckt worden:

UNZUSTELLBAR: ZURÜCK AN DEN ABSENDER

„Das liegt wohl da unten in diesem Keller, seit es per Post von Wien nach Leipzig zurück ging“, sagte Horst, „Wie ein Bumerang.“

„Ja, wie ein Bumerang für Beethoven“, Zimmermann lächelte amüsiert über seine Alliteration. „Ein Beethoven-Bumerang.“

„Chef, wollen Sie das Paket jetzt gleich öffnen?“

„Tja also … nein. Ich denke nicht. Jedenfalls nicht hier im Freien, bei dem Wind.“

„Dann mach’ ich mich mal wieder an die Arbeit.“ Horst drehte sich um und ging wieder zu seiner Aushubstelle zurück. Dieser Abbruchauftrag war dringend und seine Arbeitswoche hatte sich schon jetzt viel zu weit ins Wochenende gezogen.

Zimmermann starrte weiter auf das Paket und wunderte sich immer mehr. Breitkopf & Härtel, das war doch eine legendäre Leipziger Firma. Sogar ihm war der Name ein Begriff. Vielleicht sollte er die einfach kontaktieren? Gab es den traditionsreichen Musikverlag aus dem achtzehnten Jahrhundert überhaupt noch? Oder wäre es klüger, das Paket gemeinsam mit seinem Neffen Ernst zu öffnen, der war immerhin Musiker, Bratschist bei der Klassischen Philharmonie Bonn. Vielleicht, je nach Inhalt, sollte man sogar das Bonner Beethoven-Haus kontaktieren? Oder ein Auktionshaus? Der Inhalt des Pakets könnte ein Vermögen wert sein!

Ja, Theodor würde das Richtige tun und sich an Ernst wenden. Er wusste, dass sein musikbegabter Neffe am kommenden Abend ein wichtiges Konzert zu spielen hatte. Vielleicht sollte er ihn heute nach der Arbeit anrufen und ihm das Paket gleich morgen, am Sonntag, höchstpersönlich zur Begutachtung überbringen.

2

Bettina Brentano war eine Frau mit Ambitionen. Sie war groß, muskulös, hatte eiskalte blaue Augen und dichtes, rabenschwarzes Haar, das sie meist kunstvoll hochgesteckt in einem auffällig großen Knoten trug. Für ihre siebenundvierzig Jahre sah sie gut aus. Ihre neue, mühelos erlangte Position als Dirigentin der Klassischen Philharmonie Bonn mit rund sechzig Instrumentalisten unter sich und einem Repertoire quer durch die Wiener Klassik – Haydn, Mozart, Beethoven – war für sie noch keineswegs der letzte Schritt auf ihrer Karriereleiter. Bald würde sie ihr jahrelang verfolgtes höchstes Ziel erreichen: Sie wollte die Leitung des viel größeren und berühmteren Bonner Beethoven Orchesters übernehmen, mit seinen hundertsechs Instrumentalisten und weltweit gefeierten Konzertaufnahmen.

Bettina hatte trotz ihrer frühen Heirat ihren Mädchennamen Brentano behalten, doch nie hatte sie diesen schillernden Familiennamen zum Anlass genommen, um sich wichtig zu machen. Aber geleugnet hatte sie ihre prominente Herkunft auch nicht. Und irgendwie schien jedem, der sie traf, mit ihr arbeitete oder auch nur mit ihr korrespondierte, ohnehin klar zu sein, dass ihre vielgerühmte Vorfahrin mütterlicherseits Bettina Brentano von Arnim war, die Freundin der großen Helden der deutschen Kultur, Goethe und Beethoven. Natürlich tat es ihrer Bekanntheit keinen Abbruch, dass das Porträt ihrer Ahnin bis zur Einführung des Euro auf jedem Fünfmarkschein abgedruckt gewesen war.

Eine ganze Reihe von Beethoven-Experten hielt die Bettina des 19.Jahrhunderts sogar für die „unsterbliche Geliebte“ Beethovens, jene nie eindeutig identifizierte Frau, die der Komponist in einem posthum berühmt gewordenen Brief mit dem zärtlichen „Du“ bedacht hatte, doch ohne ihren Namen zu nennen. All das hatte der jetzigen Bettina Vorschusslorbeeren eingebracht, ihre Ernennung zur Chefdirigentin von Bonns zweitgrößtem Orchester war damit vorgezeichnet gewesen.

Gewiss war die Bettina von heute mit vielen Talenten gesegnet. Als Wunderkind am Klavier hatte sie schon früh Beethovens viertes Klavierkonzert mit großem Orchester gespielt und später vom Flügel aus dirigiert. Sie fügte dabei Clara Schumanns Kadenz ein und brachte das Publikum zum Jubeln, vor allem das klassische Stammpublikum aus der Region Köln-Bonn, schließlich waren beide, Robert und Clara Schumann, am Bonner Friedhof begraben. Von ihrem Erfolg als Virtuosin ermutigt, brillierte die junge Brentano bei ihrer nächsten Konzertreihe an zwei aufeinanderfolgenden Abenden mit den Kadenzen, von Johannes Brahms und Camille Saint-Saëns. Dann entwickelte sie ein Programm für fünf Abende, bei dem sie das vierte Klavierkonzert jeweils mit einer anderen Kadenz präsentierte: zwei hatte Beethoven selbst in Noten gesetzt, dazu kamen die von Clara Schumann, Johannes Brahms, und Camille Saint-Saëns. Das Resultat waren bis zum letzten Platz gefüllte Konzertsäle, wo immer sie dieses Konzertprogramm aufführte, im Publikum viele Enthusiasten, die an jedem der fünf Abende wieder kamen. Der Zenit war erreicht, als Bettina auch die von ihr selbst komponierte, sehr modern klingende Brentano-Kadenz zur Aufführung brachte.

Bis zu diesem Geniestreich der dirigierenden Virtuosin hatte es nichts Vergleichbares gegeben und das Publikum war begeistert. Als dann der vormalige Dirigent der Klassischen Philharmonie Bonn wegen eines nie geklärten Unfalls mit Fahrerflucht arbeitsunfähig zurückblieb, und die Bonner Stadtväter dringend eine Nachfolge für ihn suchten, entschieden sie sich für frisches Blut: Bettina Brentanos hoher Bekanntheitsgrad sollte den sinkenden Publikumszahlen zu neuen Höhen verhelfen.

Damit hatte Bonn zwei renommierte Chefdirigenten: Bettina Brentano für die Klassische Philharmonie Bonn und Clemens Karl von Masuren, den regierenden, ja, angebeteten Leiter des Beethoven Orchesters Bonn.

Beide dirigierten ihre Bonner Aufführungen jeweils in der neuen Beethovenhalle, einer erst kürzlich fertiggestellten, großzügig dimensionierten Konzerthalle am Rhein, deren mächtiger, abgeflachter Kuppelbau über einen majestätischen Konzertsaal mit einer brillanten Akustik verfügte. Fast zwei Jahrzehnte lang hatte es so ausgesehen, als würde das ambitionierte Bauprojekt nie vollendet werden. Mehrmals wurde die Fertigstellung wegen fehlender Mittel unterbrochen, schließlich musste der zögerliche Baubetrieb sogar ganz eingestellt werden. Aber dann war völlig unerwartet ein geheimnisvoller Geldgeber aus China eingesprungen, ein Milliardär, der anonym bleiben wollte, und die neue Beethovenhalle konnte gerade noch rechtzeitig zum Beethoven-Jubiläumsjahr anlässlich seines 250-jährigen Geburtstages in aller Pracht eröffnet werden.

Wenn sie ihre Karten richtig ausspielte, würde Bettina Brentano bald die Musikdirektorin über beide Orchester sein und die Stadt Bonn, Beethovens Geburtsstadt, wäre ihr auf ewig dankbar.

3

Kein Mensch hätte geglaubt, dass die Amerikanerin, die ihrem Begleiter so flott über den Bonner Münsterplatz voraus sprang, schon Mitte Achtzig war. Seit ihrer Pensionierung war die emeritierte Universitätsprofessorin Megan Crespi mit neuen Herausforderungen beschäftigt. Als Kunsthistorikerin mit vielfältiger Expertise unterstützte sie die Polizei immer wieder bei der Aufklärung kniffliger Verbrechen in der internationalen Kunst- und Musikszene. Meistens führte sie diese Aufgabe weit weg von ihrer Heimatstadt Dallas und ihrem geliebten Malteserhündchen Button – Knöpfchen – und fast immer landete sie dann in Europa. Die ewige Brünette mit ihren funkelnden, kastanienbraunen Augen hielt sich mit einer strikten täglichen Gymnastikroutine fit und schlank, wenn auch nicht so schlank, wie sie es gerne hätte.

Ihr Reisebegleiter war diesmal ein hochgeschätzter Freund und Kollege aus gelehrten Kreisen, der um zwanzig Jahre jüngere und seit kurzem pensionierte Will Meridian, seines Zeichens Mitgründer und langjähriger Direktor des American Beethoven Center in Berkeley Heights, New Jersey. Er hatte eine umgängliche Persönlichkeit, freundliche blaue Augen und weißes Haar. Aufgrund seines sympathischen, doch stets Respekt gebietenden Auftretens, seines enormen Fachwissens und bester Kontakte war es ihm im Lauf der Jahre gelungen, eine Vielzahl von Sponsoren und Experten für das führende amerikanische Beethoven Center zu gewinnen. Nun war er mit Megan nach Bonn gereist, um mit fünf weiteren Beethoven-Forschern unterschiedlicher Expertisen an einem Symposium teilzunehmen.

Megan würde bei der geplanten Podiumsdiskussion über den Mythos Beethoven referieren, darüber, wie es zu dem sich stets wandelnden Bild Beethovens im Lauf der vergangenen zweieinhalb Jahrhunderten gekommen war. Als Autorin eines reich bebilderten kunstgeschichtlichen Standardwerkes zur Geburt, wie sie es nannte, des Beethoven-Mythos, zählte sie zu den international nachgefragten Experten auf diesem Gebiet. In dem wissenschaftlichen Prachtband war sie dem Prozess der Mythenbildung rund um den Komponisten auf den Grund gegangen, hatte Beethoven-Porträts, Gemälde, Büsten und Denkmäler analysiert und so anhand der Ikonografie, aber auch anhand der musikalischen Beethoven-Rezeption neue Perspektiven eröffnet. Die Verknüpfung von Bild und Klang, von Gemäldekunst und musikalischem Werk war ihr immer ein Anliegen gewesen.

Die Diskussion versprach, lebhaft zu werden, denn Megan würde auch die neuesten Kunstwerke von bildenden Künstlern der Gegenwart einbeziehen, doch bekanntermaßen stellte sich eine Mehrheit der Teilnehmer entsetzt gegen alle neuartigen gemalten, gegossenen oder gemeißelten Darstellungen Beethovens, wie sie sich bisher im 21.Jahrhundert präsentierten. Im Großen und Ganzen war Megan selbst auch wenig begeistert davon, doch sie fand, dass es doch einige wenige künstlerisch gelungene oder zumindest clever gestaltete Ausnahmen gab. Wenig begeistert hatte sie zur Kenntnis genommen, dass die heutigen Künstler sich kaum darum scherten, ob ihr Werk noch irgendeine historische Ähnlichkeit mit Beethoven aufwies. Aber sie hatte vor, in ihrem Vortrag ein paar unschlagbare Argumente vorzubringen.

Wills Vortrag würde sich auf zwei ganz andere Themen konzentrieren, von denen eines bereits angekündigt, das andere hingegen ein sorgsam gehütetes Geheimnis war. Sein offizielles Thema war die neueste Untersuchung einer angeblich von Beethoven stammenden Haarlocke, die vor nicht allzu langer Zeit in den vorübergehenden Besitz des American Beethoven Center gelangt war. Seit er vor vielen, vielen Jahren die Leitung der renommierten Institution übernommen hatte, waren immer wieder angebliche Haarlocken Beethovens zur Analyse eingelangt, doch die neueste, wenn auch nur leihweise zur Verfügung gestellte Haarlocke, hatte eine Besonderheit: Die Haarwurzeln waren noch intakt. Genau das könnte den entscheidenden Unterschied ausmachen. Der mysteriöse Leihgeber, ein gewisser „Louis van Hoven“ aus New Haven, Connecticut, behauptete – wie so viele vor ihm –, er sei ein direkter Nachkomme des Junggesellen Beethoven. Würden die noch ausstehenden DNA-Ergebnisse ihm zum erhofften Nachweis seiner Abstammung verhelfen?

Bestimmt hatte er die Haarlocke mitsamt Wurzeln bereits in Wien oder anderswo in Europa testen lassen, vermutete Will. Womöglich war er mit den Ergebnissen nicht glücklich. Und so hatte er dem American Beethoven Center nicht nur leihweise die Haarlocke zur Überprüfung überlassen, sondern seine eigene Familiengeschichte und die Namen einiger der bekanntesten Wiener Prostituierten aus der Zeit des Komponisten gleich mitgesandt. Diese letzteren offenbar unentgeltlichen Auskünfte bekräftigte er mit einem Hinweis auf Beethovens langjährigen Freund Nikolaus Zmeskall und die überlieferte Korrespondenz der beiden Musiker. Alles deutete darauf hin, dass nicht nur der Freund, sondern auch der liebestolle Komponist selbst gelegentlich das eine oder andere Wiener Freudenmädchen aufgesucht hatte.

„All diese Behauptungen sind natürlich haarsträubend absurd, ein irrwitziges Narrativ, vor allem, was die Abstammung von Beethoven betrifft. Aber wir führen die DNA-Analyse trotzdem durch“, sagte Will über den Leihgeber der Haarlocke, als er Megan etwas außer Atem einholte. Ihr Sprint über den Bonner Münsterplatz hin zur Außenterrasse des gut besuchten Café Midi hatte ihnen einen exklusiven Ecktisch unter einem blauen Sonnenschirm beschert, quasi „erste Reihe fußfrei“ mit freiem Blick auf das imposante Denkmal mitten auf dem Münsterplatz und die ihn unaufhörlich umkreisenden Touristen und Bewunderer. Da stand er, der voranschreitende Beethoven mit einem Stift in der Hand, einstmals errichtet von Ernst Julius Hähnel, einem jungen Bildhauer des neunzehnten Jahrhunderts, seither die Attraktion Nummer Eins in der Bonner City.

Nur dank der finanziellen Großzügigkeit des Komponisten und Beethoven-Verehrers Franz Liszt war es damals gelungen, die lebensgroße Bronzestatue auf ihren reliefgeschmückten Bronzesockel zu stellen und dazu noch die allererste Bonner Beethovenhalle zu erbauen und rechtzeitig zu den dreitägigen Festlichkeiten zur Enthüllung des Monuments zu eröffnen. Es war das erste öffentliche Denkmal zu Ehren Beethovens in seiner Geburtsstadt Bonn und wurde an einem Dienstag im August des Jahres 1845 feierlich eingeweiht.

Die Stadt Wien hingegen, wo Beethoven den größten Teil seines Lebens verbracht hatte, hinkte zögerlich hinterher und schaffte es erst 1880 ihren weltberühmten Ehrenbürger mit einem entsprechenden Denkmal zu würdigen, obwohl doch Beethoven so viele Lebensjahre in der österreichischen Hauptstadt verbrachte und dort 1827 im Alter von sechsundfünfzig Jahren zu Grabe getragen werden musste.

„Und rate mal, was die größte Überraschung bei der Enthüllungszeremonie des Bonner Beethoven-Denkmals war“, wandte sich Megan mit einem herausfordernden Blick an Will, während beide an ihren Cappuccinos nippten und die Touristen bei ihrem beständigen Kommen und Gehen rund um die Statue beobachteten.

Er warf ihr einen argwöhnischen Blick zu, denn ihr Hang zu den kleinsten, oft von allen anderen übersehenen, doch stets auch sehr witzigen und interessanten historischen Details war ihm bestens bekannt.

„Hm. Ich will jetzt nicht herumrätseln. Sag’s mir einfach.“

„Na schön. Du weißt ja, dass die junge Queen Victoria mit ihrem geliebten Gemahl Prinz Albert eigens aus London nach Deutschland angereist kam, um an der Zeremonie teilzunehmen, nicht wahr?“

„Wenn du das sagst. Warte mal, ja. Jetzt fällt es mir wieder ein. Sie traf hier in Bonn ihren Cousin Friedrich Wilhelm IV. von Preußen und Erzherzog Friedrich von Österreich, stimmt’s?“

„Stimmt. Und jetzt schau ein kleines Stück weiter nach rechts. Was siehst du dort, hinter der Statue?“

„Hinter der Statue? Nun, ein großes, gelbes Gebäude. Postamt steht auf der Fassade.“

„Das ist es heute. Aber im Jahr 1845 residierte der Graf von Fürstenberg in diesem Stadtpalais. Er war der Gastgeber der Majestäten aus England, genau in diesem Haus empfing er sie. Und der Balkon, den du dort siehst, war der Ehrenplatz für die königlichen Gäste bei der Enthüllung des Denkmals.“

Megan wartete und beobachtete Will, der, wie sie ahnte, blitzschnell kombinieren und dann in schallendes Gelächter ausbrechen würde. Es folgte unmittelbar.

„Ha! Ich verstehe, was du meinst. Bei der Enthüllungszeremonie mussten Victoria und Albert und die anderen Repräsentanten des Hochadels die ganze Zeit auf Beethovens Kehrseite schauen. Wie peinlich!“ Beide schmunzelten amüsiert.

„Aber war denn Victoria nicht in ihrer Ehre gekränkt?“, fragte Will schließlich.

„Es gibt sogar einen Tagebucheintrag von ihr, anlässlich des Ereignisses. Lass mich mal nachsehen.“ Megan tastete nach ihrem iPhone, das in seiner roten Silikonhülle leicht zu finden war. Im Internet, ja überhaupt in diesem ganzen Informationszeitalter mit seinen immer neuen Tools war sie in ihrem Element. Tatsächlich fragte sie sich oft, wie sie früher ohne all die praktischen Neuerungen der Technik auskommen konnte. Es war ihr mittlerweile schleierhaft, wie es ihr damals gelingen konnte, ihren immer noch relevanten Wälzer über die „Geburt“ des Mythos Beethoven zu schreiben. Damals war sie bei ihren Recherchen statt auf Internet und Google auf echte Bibliotheken und echte Bücher angewiesen, und nicht zu vergessen, auf ihr unvergessliches gelbes Lineal als Forschungswerkzeug.

„Der Punkt ist, dass Victoria diesen Fauxpas nicht als beleidigend empfand, wie einige andere aus ihrem Gefolge, sondern einfach nur als unglücklichen Moment. Ah, da ist die Stelle: Als die Statue enthüllt wurde, drehte sie uns bedauerlicherweise den Rücken zu.“

„Das ist alles? Mehr schrieb sie dazu nicht in ihr Tagebuch?“

„Tja. Das ist alles. Kein weiterer Kommentar.“

„Nun, apropos Kommentar, was hältst du selbst als Kunsthistorikerin von dem Bonner Beethoven-Denkmal?“, fragte Will, ernsthaft interessiert an dem Urteil seiner Kollegin über die Bronzefigur, deren Sockel aus dem massiven Zementfundament unmittelbar vor ihnen emporwuchs.

„Mir gefällt sie. Sehr sogar. Schließlich musste ein großer Kompromiss gefunden werden: einerseits sieht man die bildhauerische Akkuratesse anhand des Gesichts und der zeitgemäßen Kleidung, andererseits wird die Ausstrahlung des Heroischen vermittelt. Ich glaube, das ist Hähnel wirklich gelungen. Einerseits sind zum Beispiel seine Krawatte und die Jackenknöpfe ganz realistisch dargestellt, genauso, wie es in der damaligen bürgerlichen Kleidungsordnung üblich war. Andererseits repräsentiert der lange Umhang ganz deutlich das klassische Ideal und verwandelt ihn, während er mit dem Stift in der Hand voranschreitet, regelrecht zum Halbgott. Seinen Blick hat er nicht auf den Bonner Münster gerichtet, sondern er schweift ins Unendliche. Ganz wie seine Musik. Das ist der Stoff, aus dem dann der gigantische, weltweite Beethoven-Mythos gemacht ist!“

Noch bevor Will auf den enthusiastischen Kommentar seiner Kollegin antworten konnte, kam sie mit leuchtenden Augen auf ein ganz anderes Thema zu sprechen:

„Aber reden wir doch mal über China!“

Megan meinte damit ihre unmittelbar in dieser Woche bevorstehende gemeinsame Viking-Kreuzfahrt entlang der chinesischen Küste, die sie schon Monate zuvor gebucht hatten. Ihre Reiseroute würde sie zunächst von Bonn zum internationalen Flughafen Frankfurt bringen, für viele amerikanische Touristen der aufregende erste Kontakt mit Deutschland, für die vielreisende Megan ein schon gewohnter Ort des Ankommens, Umsteigens und wieder Abfliegens. Von dort aus startete mitten in der Nacht ein Air-China-Flug, mit dem sie aufgrund der gegenläufigen Zeitverschiebung schon am darauffolgenden Morgen um kurz nach sieben Uhr Ortszeit in Peking landen würden. Das war selbst für Megan neu.

Die Reise war Wills Idee gewesen, denn er hatte zu Recht gehofft, dass sich seine kunstgeschichtlich so bewanderte, langjährige Freundin genauso für die beiden großen chinesischen Beethoven-Denkmäler interessieren würde wie er selbst. Das eine stammte aus dem zwanzigsten Jahrhundert und befand sich in Tianjin, der großen Hafenstadt vor Peking. Das andere stammte aus dem ersten Jahr des einundzwanzigsten Jahrhunderts und stand in Qingdao, wo ihr Schiff ebenfalls anlegen würde. Will rekapitulierte in Gedanken noch einmal die Daten und Fakten, mit denen er Megan die gemeinsame China-Reise schmackhaft gemacht hatte. Das Beethoven-Denkmal in Tianjin war eine lebensgroße, bis hin zu den Details der Kleidung exakte Nachbildung des Wiener Beethoven-Denkmals aus dem Jahr 1880, das der renommierte Bildhauer Caspar von Zumbusch damals geschaffen hatte. Auf Fotografien hatte Will gesehen, dass lediglich die Haarmähne des etwas verdreht sitzenden Komponisten ein wenig anders gestaltet war: Der chinesische Beethoven hatte auffallend lockiges Haar, scheinbar durchweht von einer unsichtbaren Brise.

Was nun das Denkmal in Qingdao betraf … Wills geistiges Bild wurde jäh von donnernden Posaunenstößen in unmittelbarer Nähe unterbrochen. Eine für das Instrument völlig unpassende a-Moll-Melodie quälte sich in verzerrten Stößen bis zu Wills Trommelfell und er erkannte eine vage Ähnlichkeit mit Beethovens bekannte Klavierbagatelle aus dem Jahr 1810, Für Elise. Die Posaune kam näher und als sich Will und Megan zu der Lärmquelle hinwandten, fiel ihr Blick auf ein regelrechtes Spektakel, eine in buntem Durcheinander heranmarschierenden Menschenmenge. Die Menge war klein, aber laut. Es schienen Studierende zu sein, Megans Blick fiel auf eine junge Frau mit Bongos unterm Arm. Ein schwarzer, distinguierter, schon etwas älterer Herr mit einem prägnanten Schnurrbart schien die Demonstration anzuführen. Erst als die jungen Leute anfingen, einen Kreis um das Beethoven-Denkmal zu bilden und dabei einen wiederkehrenden Slogan zu skandieren, bemerkten Will und Megan, dass der Großteil der Demonstranten schwarz war. In Amerika war das normal. Aber hier? Der Sprechgesang wurde lauter, als die immer größer werdende Gruppe die stumme Hähnel-Statue umringte.

„Beethoven war schwarz!“, riefen die durchwegs jungen Demonstranten im Chor. Einige der Studierenden hielten Transparente mit dem Slogan in die Höhe. Auf einem Poster war in starker Vergrößerung das berühmte Antlitz des Komponisten zu sehen, wobei seine legendären, dunklen, saturnischen Gesichtszüge plakativ hervorgehoben waren.

Ein hochgewachsener junger Mann mit Dreadlocks trat plötzlich aus der Gruppe heraus und wandte sich der wachsenden Schar neugieriger Schaulustiger zu. Er war demonstrativ im Biedermeierstil der Beethovenzeit gekleidet, wie Beethoven auf dem Sockel daneben, nur in Farbe: mit einem weißen Halstuch und einer blauen Jacke mit goldenen Knöpfen. Er hielt ein Megafon an seine Lippen und begann eine flammende Rede, deren Schlüsselwörter, soweit Megan und Will des Deutschen mächtig waren, „Polyrhythmie“, „linke Hand“, „bester Freund“ und „Geigenvirtuose“ lauteten.

Das letztere Wort veranlasste den Posaunisten, nach vorne zu treten und ein ansteigendes Arpeggio mit vier Tönen zu schmettern, die entfernt an die ersten vier Takte von Beethovens Kreutzersonate erinnerten. Aber die konnte es unmöglich sein. Oder doch? Die beiden Liebhaber von Beethovens Musik am ersten Tisch auf der Terrasse des Café Midi, Megan und Will, sahen sich verdutzt an.

Die Posaune lieferte sogleich die Antwort. Die Melodie war fünfzehn Takte nach vorne gesprungen und kam gerade zum ersten Presto der berühmten Sonate für Violine und Klavier. Und dann kam gleich die nächste musikalische Überraschung. Das Mädchen mit den Bongos setzte sich neben dem Posaunisten auf den Boden und trommelte mit kaskadenartigen, abrupten Schlägen los, abwechselnd mit gedämpften Dreifingerzügen.

„Das ist wohl die ‚polyrhythmische‘ Begleitung, die der Student vorhin meinte“, sagte Megan fröhlich. Sie erinnerte sich an ihre eigene Studentenzeit, als sie sich mit dem ersten Geld nicht etwa einen Lippenstift oder ein schickes Tuch gekauft hatte, sondern – ein hübsches Bongo-Set.

„Ja, ich glaube, all das bezieht sich auf die theoretische Annahme, dass Beethoven afrikanische Wurzeln gehabt haben könnte. Manche wollen in seinen Klaviernotationen für die linke Hand afrikanische Polyrhythmen erkennen – vorausgesetzt, dass der Pianist die linke Hand lauter als üblich spielt. Dann kann man angeblich afrikanische Gesangs-, Tanz- und Musikstrukturen erkennen“, sagte Will, wenig überzeugt.

„Das ist ziemlich weit hergeholt! Aber tatsächlich erinnere ich mich lebhaft, dass damals, als ich für mein Beethoven-Buch recherchierte, auch eine solche Theorie kursierte und mit öffentlichen Demonstrationen vor allem bei uns in Amerika publik gemacht wurde. Da gab es sogar passende T-Shirts mit dem Slogan ‚Beethoven war schwarz‘.“

„Richtig! Gehörte schon zur Black-Power-Bewegung der Sechzigerjahre. Ich erinnere mich auch daran. Die Beethoven-was-Black-Theorie scheint alle dreißig Jahre neu aufzupoppen. Das hier ist anscheinend der neueste Fall.“ Will musste fast schreien, denn das musikalische Getöse übertönte bereits ihre Unterhaltung.

„Was, glaubst du, ist der Grund?“ Auch Megan hatte ihre Stimme erhoben, um von Will gehört zu werden, und noch lauter rief sie ihm zu: „Wir wissen ja, dass Beethovens Familienname flämischen Ursprungs ist und dass der Name mit ‚Rübenfeld‘ übersetzt werden kann. Und anders als das deutsche ‚von‘ bezeichnete das ‚van‘ nicht etwa eine adelige Herkunft, wie Beethoven die Leute in Wien gerne glauben ließ, sondern ‚van Beethoven‘ bedeutet einfach ‚vom Rübenfeld‘ auf Niederländisch. Was also soll dafür sprechen, dass er afrikanischer Abstammung gewesen wäre?“

„Es gibt die Annahme, dass irgendwann in seiner Abstammung maurisches Blut in sein Genom eingeflossen sei – entweder mütterlicherseits oder väterlicherseits“, antwortete Will.

„Aber dafür gibt es doch nicht den geringsten Beweis!“ Megan hatte die genealogische Herkunftsgeschichte Beethovens eingehend studiert, und der Gedanke, dass Beethovens Mutter, Maria Magdalena Keverich, afrikanischer Abstammung gewesen sein könnte, erschien ihr besonders abstrus.

„Sie war die Tochter des Hofkochs am Erzbistum Trier und es gibt absolut keine Aufzeichnungen darüber, dass sie oder ein Elternteil schwarz gewesen wären.“

„Erklär das mal den Leuten hier“, meinte Will.

„Und hast du eine Ahnung, warum sie auch irgendwas mit ‚bester Freund‘ rufen?“, fragte Megan.

„Ich denke schon. Sie beziehen sich wahrscheinlich auf Beethovens Freundschaft mit dem jungen schwarzen Geigenvirtuosen George Bridgetower. Beethoven komponierte diese technisch höchst anspruchsvolle Violinsonate für ihn – nicht für die Posaune! – und die beiden brachten sie gemeinsam zur Uraufführung. Beethoven betitelte das erste Autograf scherzhaft Sonata mulattica composta per il mulatto Brischdauer – Komma! – gran pazzo e compositore mulattico. Nun, wie würdest du das übersetzen, Dottoressa Crespi?“

„Hm, ich denke, das wird am besten ‚Sonata mulattica, komponiert für den Mulatten Bridgetower‘ übersetzt. Und nach dem Komma unterzeichnete Beethoven die Widmung nicht mit seinem Namen, sondern mit ‚großer Verrückter und Mulatten-Komponist‘ und meinte sich selbst damit. Das war ganz typisch für Beethovens Humor, den er in jüngeren Jahren noch hatte.“

„Ganz genau. Aber kurze Zeit später gerieten sie über eine junge Frau in Streit, in die sich beide verliebt hatten und daraufhin schrieb Beethoven seine Widmung um, sie lautete dann zu Ehren des französischen Geigenvirtuosen Rodolphe Kreutzer, er signierte mit seinem eigenen Namen, und seither wird sie Kreutzersonate genannt. Ironischerweise hat Kreutzer die Sonate offenbar nie gespielt, er fand sie zu schwierig. Er bezeichnete sie sogar öffentlich als ‚unverständlich‘.“

Genau in diesem Moment, auf ein Signal des jungen Mannes mit Dreadlocks hin, verstummten Rufe und Bongotrommeln. Das an eine Karikatur grenzende Plakatporträt Beethovens wurde für alle sichtbar in die Höhe gehalten.

Megan identifizierte es sofort als eine Kopie des Schwarz-Weiß-Stichs des Wiener Künstlers Blasius Höfel aus dem Jahr 1814. Das Bild war beträchtlich vergrößert worden, und eingefärbt: ein gelbliches Braun für den Teint und ein glänzendes Schwarz für die gewellte Haarmähne. Die neugierige Menge wuchs von Minute zu Minute, doch als der Junge mit den Dreadlocks erneut sein Megafon schwang und laut deklamierend auf das Bild zeigte, wurde es still.

„Jedes Detail hier bestätigt, dass Beethoven schwarz war! Beethoven was black! Jeder kann es sehen: dichtes, schwarzes, lockiges Haar, ein dunkler Teint, eine flache, breite Nase und ein breiter Mund. Seine Haut war so dunkel, dass die Zeitgenossen ihn als ‚Spanier‘ oder ‚Mulatte‘ bezeichneten. Was wollen Sie noch …“

Ein 116Dezibel lautes Projektil traf den Jungen in den Hals und tötete ihn auf der Stelle. Nur der schmale, sehr kurze Lauf der 22-Kaliber-Pistole blitzte den Bruchteil einer Sekunde lang aus der Jacke des Schützen hervor, doch ihr Besitzer verschwand ebenso wie alle anderen in der erschrocken auseinanderlaufenden Menge.

4

Man könnte sagen, dass er Beethoven bis zum Exzess verehrte. Oskar Schnösel war der Spross einer gutsituierten Wiener Berufsmusikerfamilie, und schon als Kind erkannte er, jedes Mal stolz auf sich selbst, welche der neun Sinfonien Beethovens gerade im Radio übertragen wurde. Er war sowohl am Klavier als auch an der Geige begabt, doch einen Namen hatte er sich erst im Alter von dreiundzwanzig Jahren gemacht, und zwar als streitbarer Musikwissenschaftler.

Sein erster Artikel und seine Thesen zur bekannten Tatsache, dass Richard Wagner einen Großteil seiner musikalischen Form und Inspiration Beethoven verdankte, hatte in der Musikwelt viele aufhorchen lassen und teils verärgerten Widerspruch hervorgerufen.

Der Artikel trug den provokanten Titel „Wagner: Beethovens bester und schlechtester Schüler“. Ein Aufschrei war durch Teile der Musikwelt gegangen, und Oskar hatte sich damit seinen hohen, wenn auch umstrittenen Bekanntheitsgrad dauerhaft gesichert. Seine körperliche Erscheinung wirkte genauso kämpferisch wie seine Publikation. Ein blonder Bürstenschnitt verlieh ihm einen aggressiven Ausdruck und seine prominent hervorstehende Nase sah aus, als wäre sie permanent aus den Fugen geraten.

In den vergangenen siebzehn Jahren seit seiner großen Publikation hatte Oskar all seine Kräfte ausschließlich in ein einziges Projekt investiert: in die Errichtung eines interaktiven Museums für Beethoven in Wien, dort, wo der Komponist seine letzten 35Jahre verbrachte und seine größten Werke komponierte.

Oskar war es dank eines unerwarteten Familienerbes gelungen, das Museum mit seinen vierzehn Ausstellungsräumen unter dem Namen Beethoven und Du in der Probusgasse in Heiligenstadt, im neunzehnten Wiener Gemeindebezirk anzusiedeln, und zwar buchstäblich im Anschluss an die Hausnummer 6. Genau dort, an dieser inzwischen legendären Adresse, hatte der einunddreißigjährige Komponist seinen beiden Brüdern in einem traurigen, nie abgeschickten Brief seine Taubheit eingestanden. In Oskars Museum war ein ganzer Raum dem als Heiligenstädter Testament bekannt gewordenem Brief geweiht. Auf drei Wänden konnte man den stark vergrößerten Text in sechs Sprachen, darunter Mandarin, Englisch und Arabisch, lesen. Die vierte Wand zierten drei lebensgroße, im Stil der damaligen Zeit gekleidete Schattenfiguren: Die Silhouette von Beethoven am Schreibtisch sitzend, ihm gegenüber seine beiden Brüder Karl und Johann.

Die Wiener Presse war zu gleichen Teilen gespalten in schwärmerischen Beifall und frömmelndes Herabwürdigen, und das setzte sich in den internationalen Medien fort – ein entscheidender Faktor, wenn es darum ging, Horden von neugierigen Besuchern aus aller Welt in sein Museum zu locken. Unmittelbar vor der Wandsilhouette luden ein echter historischer Schreibtisch und ein Stuhl die Besucher ein, mit Feder und Tinte zu experimentieren und aufzuschreiben, warum ihrer Meinung nach Beethoven seinen Bruder Johann seltsamerweise nie namentlich im Heiligenstädter Testament erwähnte. Wöchentlich wurde die interessanteste Erklärung ausgewählt und auf dem Schreibtisch präsentiert. Das war es, was Oskar unter „interaktiv“ verstand: Eine Garantie für Wiederholungsbesuche.

In den angrenzenden Räumen waren Kopien von Gegenständen aus dem Besitz des Komponisten ausgestellt, darunter eine Reihe von Beethovens Hörrohren und Ohrtrompeten zum Ausprobieren, sowie Repliken von Beethovens Porträts zusammen mit Abbildungen seiner männlichen und weiblichen Zeitgenossen. Mehrere der letzteren wurden als mögliche „unsterbliche Geliebte“ des Komponisten hervorgehoben. Die größte Attraktion jedoch war ein lebensgroßer Pappkamerad in Gestalt von Hähnels stehendem Bonner Beethoven mit einem ausgeschnittenen Loch, durch das die Besucher ihr eigenes Gesicht stecken und für Fotos posieren konnten. Das Fotografieren, auch mit Blitz, war im ganzen Museum erlaubt.

Der bei Weitem innovativste und beliebteste Raum war ein großes, schalldichtes, mit mehreren Fenstern ausgestattetes Klavierzimmer mit den exakten Nachbildungen zweier berühmter Flügel, auf denen Beethoven selbst gespielt hatte. Da stand zum einen der robuste Broadwood-Flügel, mit dem Schriftzug BEETHOVEN eingelegt in das Ebenholz des Fallbretts über den Tasten. Schon 1823 war das englische Originalinstrument dank Beethovens wildem Spiel einerseits und wegen seiner vielen Übersiedlungen andererseits zu einem traurigen Gebilde mit stummen Tasten, gebrochenen Hämmern und gerissenen Saiten heruntergekommen. Das zweite Instrument war eine Nachbildung des Conrad-Graf-Flügels aus demselben Jahr, mit einer schnellen, leichten Mechanik und klarem, nuancierten Klang, das der Wiener Klavierbauer damals Beethoven als Ersatz für den Broadwood angeboten hatte. Die meisten Saiten waren vierfach bespannt, anstatt der traditionellen dreifachen Bespannung, um die höheren Töne für den tauben Komponisten zu verstärken. Zum Preis von vierundzwanzig Euro konnte man den Raum jeweils fünf Minuten lang mieten und beide Klaviere ausprobieren.

Es gab viele Enthusiasten, die die Mechanik und den Klang der beiden legendären Instrumente vergleichen wollten, und die Warteliste war stets lang. Auf jedem Notenständer befand sich die gleiche Partitur, und das war, wie nicht anders zu erwarten, Beethovens revolutionäre vierzehnte Klaviersonate mit ihren drei Sätzen, die sich untypisch von langsam über mittel bis schnell entwickelten. Die Welt kennt sie als die Mondscheinsonate nach den beschreibenden Worten des Musikkritikers Ludwig Rellstab. Unnötig zu erwähnen, dass Oskars Museum einen Teil seiner beträchtlichen Einnahmen aus der überwältigenden Anziehungskraft des Klavierzimmers bezog.

Zudem verfügte das Museum über einen faszinierenden Dokumentenraum voll mit bisher unbekannten Notenblättern in der Handschrift des Komponisten, sicher versperrt, doch für alle zu sehen in einer Reihe von Glasvitrinen. Wie die wertvollen Autografe in den Besitz des Museums gelangt waren, blieb ein streng gehütetes Geheimnis, doch es gab Gerüchte über eine Zusammenarbeit mit passionierten Beethoven-Sammlern und Spezialisten aus dem Fernen Osten. Oskars Museum kam hervorragend an.

Ein Museumsbesucher aus China hatte ihm allerdings kürzlich eine harsche Kritik zugesandt. Offenbar empörte er sich über den stehenden Beethoven aus Pappe mit dem Loch anstelle des Gesichts, durch das die Besucher ihre eigenen Köpfe stecken konnten, um sich fotografieren zu lassen. Der Brief hatte den kargen Wortlaut: „Sie haben Ihr Museum in einen Kindergarten verwandelt!“. Unterzeichnet war er schlicht mit „ein Beethoven-Verehrer“, der Poststempel lautete auf „Qingdao“, eine Hafenstadt in China.

Jeder der neun weiteren Räume war in chronologischer Reihenfolge einer der neun Sinfonien Beethovens gewidmet. Die Farbgestaltung der einzelnen Räume sollte den besonderen Charakter und, so weit möglich, auch die Botschaft der jeweiligen Sinfonie vermitteln und zum „Lustwandeln“ in Beethovens Musik einladen. Die Erste mit ihren klassischen Wurzeln präsentierte sich in sanftem Porzellanblau und strahlendem Weiß. Passend zur heiteren Natur der Zweiten war der ihr zugeordnete Raum in sonnigem Gelb gehalten, während für die Dritte, vom Komponisten selbst Eroica betitelt, blutrote Töne verwendet worden waren, um die musikalische Anspannung und Verzweiflung zu vermitteln, während die heroischen Aspekte von kontrastierenden Silbernuancen an der Decke symbolisiert wurden. Die weniger bekannte Vierte mit ihrem Verweis auf den Klassizismus und der Dynamik ihres packenden Finales, spiegelte sich in sämtlichen Blautönen an den Wänden wider. Für die erhebende und mitreißende Fünfte, definiert durch ihre acht ersten Noten, waren acht Farbkreis-Explosionen in den Deckenhimmel gemalt. Der Raum für die Sechste, ganz im Sinne von Beethovens Titel Pastorale, war mit einem sich allmählich bis zur himmelblauen Decke emporwindenden Kranz von natürlichen Grüntönen ausgestattet, dazu zwitscherten lebendige Vögel in herabhängenden Käfigen. Die lebensfrohe Siebte, drei Jahre nach dem Ende von Napoleons zweiter Belagerung Wiens vollendet, und ihre von feierlichen Gefühlen und rhythmischen Tanzelementen erfüllte Partitur, wurde an Wänden und Decke mit Silber und Gold gleichgesetzt. Die kurze Achte mit ihren wechselnden orchestralen Klangfarben und rhythmischen Obsessionen inspirierte spiralförmige, mehrfarbige Sternschnuppen, die an den Wänden entlang und über die Decke hinweg flogen. Und der Raum für die gigantische, alles krönende Neunte, von Beethoven selbst als Chorsinfonie bezeichnet, bot alle Farben des Regenbogens als Gruß der reinen Freude.

Der größte Raum des Museums fungierte als kompakter, aber akustisch hervorragender Konzertsaal, in dem allwöchentlich Kammerkonzerte mit Werken Beethovens aufgeführt wurden, was dem Museum weitere Bekanntheit und stetig steigende Einnahmen einbrachte.

Der Erfolg von Oskars Beethoven und Du Museum in der Probusgasse Nr.4 entbehrte nicht einer gewissen Ironie, die ihn insgeheim zu einer gewissen Schadenfreude anstachelte. Denn unmittelbar nebenan, im Haus Nr.6, dort, wo Beethoven tatsächlich das Heiligenstädter Testament verfasst hatte, lauerte die Konkurrenz, das städtische Beethoven-Museum. Doch trotz einer Renovierung und Erweiterung vor zwei Jahren waren dessen Besucherzahlen weit niedriger und erreichten gerade mal ein Viertel des viel erfolgreicheren Nachbarn, Beethoven und Du.

Bisweilen frönte Oskar in Gedanken seinen Fantasien – was wäre beispielsweise, wenn im rivalisierenden Nachbargebäude mit all seinen Originalexponaten, in der Probusgasse Nummer 6, rein zufällig ein Feuer ausbräche? Eine Tragödie! Oder nicht?

5

Bettina Brentano traf diesmal einige Stunden früher in der Beethovenhalle ein als üblich, um vor dem abendlichen Sonntagskonzert, in dem sie sowohl als Klaviersolistin als auch als Dirigentin mit Beethovens fünftem Klavierkonzert auftreten würde, noch einige Details durchzugehen. Fast wäre sie auf dem Gang mit einem ihrer Bratschisten zusammengestoßen. Ernst Zimmermann bog gerade um die Ecke neben der Musikerlounge und war dabei so tief in ein Gespräch mit dem älteren Mann neben ihm vertieft, dass er die Dirigentin erst bemerkte, als sie abrupt vor ihm stehen blieb. Hinter ihr baute sich Nikolaus Schlau auf, ihr großer, stämmiger Ehepartner, ein Mann mit wenig Humor, doch vielen Fertigkeiten – allen Orchestermusikern als der hauseigene Klavierstimmer bekannt.

„Oh, Maestra! Ich bitte um Verzeihung! Gerade ist etwas so Fantastisches passiert, dass mir ganz entgangen ist, wo wir hinlaufen. Verehrte Maestra, darf ich vorstellen, mein Onkel, Theodor Zimmermann, gerade eben aus Leipzig hier angekommen. Lieber Onkel, das ist unsere hochgeschätzte Dirigentin Maestra Bettina Brentano.“

Sie reichten sich die Hände und Bettina lächelte. Ihr Mann wurde nicht weiter beachtet und das kam diesem gerade recht.

„Und? Was ist denn gerade ‚Fantastisches‘ passiert?“ Bettina musterte Ernst mit kühler Neugierde. Er warf seinem Onkel einen fragenden Blick zu, und dieser nickte im Gegenzug.

„Schauen Sie, das Paket hier … in den Händen meines Onkels … Bitte sehen Sie sich nur die Adresse an!“ Bettinas Augen weiteten sich, als sie erkannte, was auf dem Paket stand. Sie begriff sofort.

„Es muss einige Tage nach Beethovens Tod nach Wien versandt worden sein, und dort kam es wohl zu spät an, weil die Adresse in der Wiener Schwarzspanierstraße bereits aufgelöst war“, stellte sie fest und betrachtete das Paket nun genauer. Ihr Interesse wuchs und verwandelte sich in blanke Gier.

„Wie um alles in der Welt kommt es in Ihren Besitz?“, fragte Bettina den älteren Herrn Zimmermann. Ihr Blick und ihre Stimme waren ruhig, allenfalls skeptisch, doch ihre Gedanken überschlugen sich.

„Gnädige Frau, ich bin Hochbauingenieur, und wir waren gerade dabei, ein altes Gebäude in der Leipziger Innenstadt abzureißen, als mir einer meiner Arbeiter etwas brachte, das er im Keller des halb abgerissenen Gebäudes entdeckt hatte. Es war dieses schwere Paket. Ich dachte, ich sollte es meinem Neffen persönlich bringen, der einzigen musikalischen Autorität, die ich kenne. Wissen Sie, er ist ja nicht nur Bratschist, sondern auch ein ausgewiesener Musikwissenschaftler, und deshalb dachte ich mir …“

„Und haben Sie es geöffnet?“, unterbrach Bettina den Wortschwall des Baumeisters mit messerscharfer Stimme. Ihr Mann Nikolaus brachte sich diskret an ihrer Seite in Stellung.

„Noch nicht“, antwortete Ernst für beide. „Mein Onkel kam soeben vom Bahnhof direkt hierher. Ich dachte, wir könnten es gleich hier unten in der Lounge öffnen, vor dem Konzert, bevor …“

„Es hier in der Lounge öffnen, wo gleich massenhaft Leute eintreffen werden?“, unterbrach Bettina erneut. „Sicherlich nicht. Gehen wir in mein Büro, dort können wir das Paket in Ruhe aufmachen.“

Die Zimmermanns sahen einander an und nickten. Ja, es wäre viel besser, das Paket in der vertraulichen Atmosphäre der Dirigentensuite zu öffnen. Als Beethoven-Expertin könnte die Maestra bei der Beurteilung des Inhalts hilfreich sein. Die dynamische Dirigentin wartete die Antwort gar nicht erst ab, sondern machte eine Kehrtwendung und entfernte sich rasch von der Lounge.

6

„Nein. Ich bin den ganzen Tag nicht vom Schreibtisch weggekommen. Ein Notfall beim Fundraising. Dann kam einer unserer Wachleute angerannt und informierte mich über den Mord am Münsterplatz.“

Dr.Heike Musenberg, die langjährige, von vielen hochgeschätzte Direktorin des Beethoven-Hauses Bonn, stand in dem kleinen Innenhof von Beethovens Geburtshaus am Seiteneingang und unterhielt sich leise mit Megan und Will. Die beiden Amerikaner hatten beschlossen, ihre deutsche Kollegin ausfindig zu machen, nachdem die Demonstration auf dem Münsterplatz zu ihrem Entsetzen durch einen tödlichen Schuss beendet worden war. Glücklicherweise hatten sie die Musenberg, obgleich es ein Sonntag war, im Beethoven-Haus angetroffen.

„Gestern hat sich hier im Museumsgarten eine ganz eigene Variante der Protestaktion ‚Beethoven war schwarz‘ abgespielt“, erzählte sie sichtlich gereizt.

Sie war eine nicht sehr große Frau Ende fünfzig, mit einem dichten, zerzaust wirkenden weißen Haarschopf und einem langen Gesicht, dem das kantig vorstehende Kinn eine Note verlieh, die so eigentümlich war wie ihre sonderbar nachdrückliche, kehlige Stimme, die sie nicht nur beim Umgang mit potenziellen Geldgebern für das Museum zu ihrem Vorteil zu nutzen gelernt hatte.

„Gab es denn gestern hier genauso ein irres Tohuwabohu wie da, wo wir gerade herkommen?“, fragte Megan.

„Nein. Ganz so schlimm war es nicht. Wir hatten das übliche Samstagnachmittagsgedränge im Museum, als plötzlich ein distinguiert wirkender Mann mit einem Priesterkragen dort bei der Hecke auf die Wiese trat, seine Hand auf Naoum Aronsons Beethovenbüste legte und jedem in Hörweite verkündete, dass Beethoven schwarz gewesen sei. Das wiederholte er eine ganze Weile immer wieder. Immer mehr Leute fanden das witzig und umringten ihn, bis einer unserer Wachleute ihn aus dem Museum hinausbugsierte. Der Mann widersetzte sich nicht, er wiederholte nur immer wieder seine Behauptung. Wir hielten es für harmlos und da er widerstandslos ging, machten wir uns nicht die Mühe, die Polizei zu rufen oder dergleichen. Aber wirklich, sowas!“, ärgerte sich Heike Musenberg händeringend.

„Ich frage mich, wie er darauf kommt, dass Beethoven schwarz gewesen sein soll“, sinnierte Will.

„Oh, das kann ich Ihnen sagen!“, antwortete Musenberg mit der ihr eigenen schallenden Stimme, „Als meine Mitarbeiterinnen am Ende des Tages das Haus abschlossen, sah eine von ihnen ins Gästebuch, wo sich die Museumsbesucher mit Namen, Adresse und Kommentaren verewigen, und sie bemerkte einen in schwarzer Tinte geschriebenen Eintrag mit einer Londoner Adresse. Da stand in etwa folgendes: ‚Beethoven war schwarz. Ich muss es wissen. Ich bin der direkte Nachfahre seines großen Freundes, des Violinisten George Bridgetower‘. Die Unterschrift lautete ‚Balthasar Bridgetower‘.“

„Aber das ist doch jenseits!“, protestierte Megan. „Bloß weil George Bridgetower schwarz war, heißt das noch lange nicht, dass sein Freund Beethoven es auch gewesen wäre.“

„Und außerdem hat diese Freundschaft nicht gehalten“, fügte Will hinzu.

„Glauben Sie denn, dass der, nun ja, nennen wir ihn ‚Reverend‘, glauben Sie wirklich, dass er der Anführer der Demonstration war, die Sie gerade eben auf dem Münsterplatz erlebt haben?“, fragte Musenberg.

Will fühlte sich angesprochen.

„Moment mal! Das könnte hinkommen. Ich habe einen schwarzen, älteren Mann an der Spitze der Demonstranten bemerkt, gerade als sie auf dem Platz auftauchten.“

„Ja, Will, den habe ich auch gesehen“, bestätigte Megan. „Er skandierte mit den anderen, aber er strahlte eine gewisse Autorität aus, vielleicht weil er mit seinem weißen Kragen wie ein Geistlicher wirkte.“ Musenberg legte die Hand auf Megans Schulter und bedeutete den beiden, ihr zu folgen.

„Na schön, all das kann kein Zufall sein. Es wird jedenfalls Zeit, dass wir die Polizei verständigen, wir haben ja sogar einen Namen und eine Beschreibung von dem Mann.“

„Aber das wird nicht dabei helfen, den Mörder des jungen Demonstranten zu finden, oder?“ Will zögerte.

„Vielleicht, vielleicht auch nicht, aber die Polizei sollte diese Information haben. Es könnte eine Verbindung geben, egal wie abwegig sie ist“, murmelte Musenberg im Gehen.

Etwas skeptisch folgten die beiden Amerikaner ihrer deutschen Kollegin in das Direktionsbüro im angrenzenden Gebäude und hörten mit Erleichterung, dass sie bei der Polizei anrief.

7

„Hier sind wir ganz ungestört und haben viel Platz und Licht“, sagte Bettina betont sanftmütig, als sie die beiden Zimmermanns in den an ihr Privatbüro angrenzenden Konferenzraum im Untergeschoss führte. Sie zeigte auf einen Besprechungstisch aus edlem Holz, der sich fast über die gesamte Länge des Raumes erstreckte. Ihre Gäste blickten auf die große, saubere Fläche, während Bettina unbemerkt die Tür hinter ihnen verschloss.

„Legen Sie es einfach dorthin“, kommandierte sie unmissverständlich. Erich Zimmermann gehorchte und legte sein Paket vorsichtig auf den Tisch. Neon-Deckenleuchten erhellten den Raum. Wuchtige Bücherregale dominierten das Konferenzzimmer entlang der Wand, auf der anderen Seite eine geschlossene Tür, dahinter ein Abstellraum. Eine weitere Tür stand offen und führte in Bettinas Büro.

„Nikolaus, hol mir die Handschuhe aus meiner obersten Schreibtischschublade, und bring auch gleich die große Schere mit“, forderte Bettina ihren wortkargen Ehemann auf. Sie wandte sich ihren Gästen zu und lächelte freundlich.

„Wenn es Ihnen nichts ausmacht, werde ich das Paket jetzt öffnen. Ich bin den Umgang mit derart heiklen Objekten gewohnt.“

„Natürlich, natürlich“, sagte Ernst, erfreut über die ungewöhnlich vertrauliche Begegnung mit seiner Maestra.

Nachdem ihr Gatte mit den gewünschten Utensilien zurückgekehrt war, zog Bettina die weißen Stoffhandschuhe an und begann fachmännisch, eines der Seitenenden des großen Pakets mit der Schere aufzuschneiden. Es war ein langsamer und sorgfältiger Vorgang, und die Spannung stieg. Alle schwiegen, nur das Rascheln von Papier und Schere war zu hören. Bettina war noch nicht zufrieden; sie setzte die Schere auch oben an. Es war ein vorsichtiger, konzentrierter und erfolgreicher Arbeitsvorgang. Nun war das Paket so weit geöffnet, dass die Hände der Maestra hineinschlüpfen und den geheimnisvollen Inhalt vorsichtig herausziehen konnten.

Ein erstauntes kollektives Luftholen erfüllte den Raum. Drei Dokumente in kaum vergilbtem Papier kamen zum Vorschein: ein einseitiges Anschreiben, daneben eine handschriftliche Orchesterpartitur von mehr als vierzig Seiten und eine zweite handgeschriebene Partitur, die gut acht- oder neunhundert Seiten umfasste.

„Du lieber Gott, das ist Beethovens Handschrift“, sagte die Maestra leise und tastete fast zärtlich über das Titelblatt der kleineren der beiden Partituren. „Und das hier auch!“ Ihre Finger wanderten vorsichtig zu dem größeren Packen Papier. Jede der Partituren war mit einer dünnen braunen Schnur zusammengebunden.

„Was steht wohl in dem Brief?“, fragte Ernst ehrfürchtig. Bettina hielt das Schreiben mit beiden Händen hoch und las laut vor.

Sehr verehrter Herr van Beethoven,

mit Bedauern senden wir Ihnen die beigefügten Manuskripte zurück. Leider sind wir, Breitkopf & Härtel, aus gewissen Gründen nicht in der Lage, nach bereits vier Leonoren-Ouvertüren auch noch eine fünfte zu veröffentlichen. Was Ihre beiliegend ebenfalls retournierte Gesamtneufassung der Oper Fidelio betrifft, so müssen wir Ihnen leider mitteilen, dass wir uns außerstande sehen, die Kosten für den Druck zu übernehmen, denn wir können keinen wesentlichen Unterschied zur bekannten Fassung feststellen.

Mit besten Empfehlungen

Hans Beckmesser

Sekretär für Eingaben

Breitkopf & Härtel

Bestürztes Schweigen erfüllte den Raum, bis endlich der jüngere Zimmermann mit bebender Stimme das Wort ergriff. Er blickte zu seiner hochgeschätzten Dirigentin hoch.

„Mein Gott. Eine neue Version des Fidelio! Was für ein unermesslicher Schatz!“

Sein Onkel nickte energisch beipflichtend, während Bettina ihren Mann mit vor Aufregung geröteten Wangen gebieterisch ansah. Sie hatten immer perfekt aufeinander abgestimmt zusammengearbeitet, und das taten sie auch jetzt.

Die Maestra stieß einen plötzlichen Seufzer aus und griff sich mit einer dramatischen Geste ans Herz. Mit der anderen Hand packte sie Theodor Zimmermann am Arm, ließ sich zu Boden fallen und zog ihn mit sich, sodass er unversehens auf ihr zu liegen kam.

Während Ernst erschrocken auf die Szene blickte, war Nikolaus Schlau schnell hinter ihn getreten. Er rammte dem Bratschisten in Sekundenschnelle ein Hubertus-Springmesser in den Hals und durchtrennte geräuschlos dessen rechte äußere Halsschlagader und auch die innere mit einem einzigen Stoß.

Der nun hervorschießende massive Blutstrahl traf Theodors Rücken, als dieser gerade versuchte, der gestrauchelten Maestra zu helfen und sich selbst aufzurichten. Gerade als er überrascht aufblickte, wiederholte Schlau sein Stichmanöver und auch der zweite Zimmermann ging tödlich getroffen zu Boden.

Bettina sprang auf, richtete sich in aller Ruhe die blutbesudelte Kleidung und zischte ihrem Mann zu:

„Gut gemacht, Niki. Versteck die Leichen erst mal in der Abstellkammer und mach den Boden sauber, während ich mich für die Aufführung umziehe. Wir entsorgen die Zimmermanns nach dem Konzert, oder du versuchst es noch vor der Pause. Je früher, desto besser.“

Bettina hielt inne, ihr Blick wanderte von den zwei Toten auf dem Boden zu den wertvollen Dokumenten auf dem Konferenztisch. Bis zum Beginn des Konzerts blieb nicht mehr viel Zeit. Sie zog ihre wie durch ein Wunder von dem Blutexzess verschonte Jacke aus und legte sie vorsichtig über den Papierstoß, sodass nichts mehr davon zu sehen war. Dann machte sie auf dem Absatz kehrt, um sich wie sonst auch für das Konzert umzuziehen. Im Gehen wandte sie sich noch kurz an Nikolaus und sagte sanft:

„Freu dich, Liebling, wir haben soeben einen echten Beethoven-Schatz gehoben.“

8

Oskar Schnösel verließ Wien selten. Nur ungern überließ er den Betrieb seines erfolgreichen Museums Beethoven und Du der kompetenten, aber viel zu redseligen Frau Theresa Klatsch, der guten Seele des Hauses. Der heutige Tag war allerdings eine Ausnahme und so befand er sich am späten Sonntagnachmittag in einem AUA-Flieger von Wien nach Bonn. Undenkbar, dass er die morgige Versteigerung im altehrwürdigen Bonner Auktionshaus Von Zwengen verpasste. Nicht nur eine typisch fahrige frühe Porträtstudie von Oskar Kokoschka war mit einem Startpreis von 60.000Euro zu haben, sondern, was ihm viel wichtiger war, das Fragment eines Beethoven-Briefs, den dieser an seinen besten Freund seit Kindertagen geschrieben hatte, den angesehenen Bonner Mediziner Franz Gerhard Wegeler. Die Reproduktion im Auktionskatalog, offenkundig der originalsignierte Teil eines möglicherweise um 1816 datierten Briefes, war Schnösel gleich ins Auge gefallen. Gebannt hatte er mehrmals die Endzeilen des Briefes gelesen, mit der zunehmenden Sorge, dass auch andere die potenziell gigantische Bedeutung von Beethovens mehrdeutigen Schlussworten begreifen würden: Leb wohl, du bist Mann, Vater, ich auch, doch ohne Frau – grüße mir alle die deinigen und die unsrigen.

Du bist Mann, Vater, ich auch … fantastisch! Er wusste natürlich, worauf sich dies in Wahrheit bezog, aber sollten die Dummköpfe, die sich für Nachkommen Beethovens hielten, jemals einen Beweis dafür geltend machen können, dann wäre es diese Formulierung. Weiß Gott, wie viel diese Sorte von Leuten für den Erwerb solch eindeutiger Zeilen zu zahlen bereit wären, unmissverständlich wie sie waren, das würde er, der Beethoven-Experte aus Wien, ihnen dann schon begreiflich machen. Zu seinem Bedauern war er selbst wegen all der laufenden Kosten seines Beethoven und Du Museums kaum in der finanziellen Lage, bei einem so wertvollen Exponat mitzubieten. Aber er hatte einen Kontaktmann in Bonn – Miro Hernandez –, der sich seit Langem bestens auf die erforderlichen Winkelzüge, ja manchmal sogar unter Körpereinsatz, auf komplexe Akquisitionen wie die hier erforderliche verstand.

Die Zeit war schnell vergangen. Oskar unterbrach seine Tagträumereien und erkannte beim Blick aus dem Fenster, dass sein Flieger bereits auf den Flughafen Köln/Bonn zusteuerte. Für die zwanzigminütige Fahrt zu seinem Hotel, dem Consul Retro, würde er sich ein Taxi nehmen, und dort würde ihn sein Alleskönner Miro schon erwarten.

Das modern ausgebaute Hotel hatte er ausgesucht, weil es verkehrsgünstig in unmittelbarer Nähe der malerischen Stiftsgasse lag, wo jenes ehemaligen Tanz- und Festspielhaus aus dem 19.Jahrhundert stand, das seit 2001 Standort des altehrwürdigen Auktionshauses Von Zwengen war. Dort kamen seither jährlich über zwölftausend Kunstgegenstände zur Versteigerung.

Als das Taxi in den Innenhof des Hotels einfuhr, erblickte er Miro, der diskret im verglasten Eingangsbereich des Gebäudes wartete. Er war ein athletischer Mann mit schwarzem Haar und einem unscheinbaren Gesicht. Nur seine Augen hatten etwas Auffälliges an sich, und das auch nur, wenn man ganz genau hinsah. Beide Pupillen zogen sich längs von oben nach unten durch die Iris, ein seltenes Phänomen namens Kolobom oder Katzenaugen-Syndrom.

Die zwei Männer gaben einander schweigend die Hand. Dann ergriff Miro Hernandez das Wort:

„Ich war bereits im Auktionshaus und weiß, was zu tun ist.“

„Gut so!“ Oskar fasste ihn anerkennend am Arm und drückte kräftig zu. Der Beethoven-Brief würde ihm gehören.

9

Oskars Taxi war nicht das einzige, das vom Konrad-Adenauer-Flughafen zum Hotel Consul Retro Hotel fuhr. Li Shutong, angesehener Otologe und zudem aufgrund einer Erbschaft geheimer Milliardär, hatte die weite Reise von Peking nach Bonn absolviert und nahm sich nun ein Taxi. Auch er wollte am Montagvormittag wegen des ungewöhnlichen Beethoven-Brieffragments im Auktionshaus Von Zwengen diskret mit seiner Anwesenheit glänzen.

Als Initiator und alleiniger Finanzier des kolossalen Beethoven-Denkmals in seiner Heimatstadt Qingdao, errichtet im Jahr 2000, begleitet von gigantischen Millenniumsfeierlichkeiten, sah sich Li Shutong verpflichtet, das kostbare Dokument mit Beethovens eigenhändiger Signatur, auch wenn es nur ein Fragment war, für seine Sammlung und letztlich für das Beethoven-Museum, das er für Qingdao plante, zu erwerben.

An der Küste des Gelben Meeres gelegen, zwischen Peking im Norden und Hongkong im Süden, war die Stadt Qingdao einer der meistfrequentierten Häfen der Welt. Doch zu viele Jahrzehnte lang war die boomende Metropole mit ihren kühnen neuen Wolkenkratzern, Stränden, Parks und dem alten, im deutschen Stil erbauten Stadtkern für etwas ganz anderes berühmt: Tsingtao Bier. Das Tsingtao-Biermuseum, im Grunde ein Erbe der deutschen Besatzung von 1898 bis 1914, war der alljährliche Schauplatz eines viel besuchten internationalen Bierfestivals. Aber Li Shutong, ein großer, schlanker, weißhaariger Mann weit über achtzig, war dem Alkohol in jeglicher Form ganz und gar abgeneigt. Eines seiner vielen selbstauferlegten Lebensziele war es, die bierselige Sicht der Welt auf seine Heimatstadt zurechtzurücken. Deshalb hatte er den Auftrag für die Errichtung des großen Beethoven-Denkmals erteilt und alle Kosten auf sich genommen. Er sah es als seine größte Leistung im Namen der Kultur, doch für Beethoven wollte er noch viel mehr erreichen. Das ging ihm nun durch den Kopf.

In Qingdaos Musikpark am Meer gelegen, beeindruckt das Denkmal, ein massiver Kopf aus weißem Stein mit der berühmten gefurchten Stirn des Komponisten selbst den gleichgültigsten Passanten, dachte Li voll Stolz. Das riesige Kunstwerk erhebt sich vor der architektonisch abwechslungsreichen, gewaltigen Skyline. Das Haar des Komponisten wogt in wallenden Wellen, während der lose geknotete Schalkragen seinen Hals freigibt. Beethovens eindringlicher Blick spiegelt sich jeden Tag hundertfach in den Augen selbst des beiläufigsten Betrachters wider, und das freute den Mäzen.

Li Shutong wurde niemals müde, das Denkmal zu besuchen. Sein Ur-Urgroßvater, dessen Namen auch er trug, wäre so stolz auf ihn. Denn dieser, der erste Li Shutong war es schließlich gewesen, der Ludwig van Beethoven überhaupt erst in China bekannt gemacht hatte. Zwar erklang Beethovens Musik dort schon 1911 zum ersten Mal in einer Aufführung des Shanghai Municipal Orchestra, aber der kunstsinnige und kreative Li Shutong hatte bereits 1906 in seinem kleinen Musikblättchen einen viel beachteten Essay über den deutschen Meister veröffentlicht.

Shutongs damalige Hommage an Ludwig van Beethoven trug den schlichten Titel Der Weise der Musik und bedurfte keiner musikalischen Begründung. Es waren Beethovens lebenslanger Kampf und sein beharrlicher Widerstand gegen das Schicksal der Taubheit, die den Verfasser inspirierten und von denen er hoffte, dass sie seine Leser ebenso beflügeln würden. Denn diese allererste Begegnung Chinas mit Beethoven fiel in die Zeit einer großen allgemeinen Verunsicherung, nach dem Boxeraufstand von 1900, als China sich politisch und kulturell neu definieren musste. In diesem ersten Jahrzehnt des zwanzigsten Jahrhunderts begann nach fast drei Jahrhunderten der Macht der endgültige Zusammenbruch der alten Qing-Dynastie. Die Zukunft erschien den Menschen bedrohlich und barg zugleich Hoffnungen. In dieser kollektiven Gemütslage wurde das Beispiel von Beethovens triumphalem Genie und seiner Kraft, persönliche Missstände zu überwinden, – „dem Schicksal in den Rachen zu greifen“, wie er selber einmal sagte, – sofort zu einem überzeugenden Bild, in das sich das neu entstehende China unsterblich verliebte. Aber dann, während der Kulturrevolution von Mao Tse-Tung in den 1960er und 1970er Jahren, wurde es demselben China verboten, den Meister zu verehren: Beethoven galt nun als eine Erfindung der privilegierten bürgerlichen Klasse. Nur allmählich schwang das Pendel zurück zu einer erneut aufflammenden glühenden Verehrung des Komponisten als inspirierendes persönliches Vorbild und Held der Weltkultur.

Für den modernen Li Shutong, den Otologen, der Beethoven genauso unendlich bewunderte wie sein gleichnamiger Vorfahre, kam ein weiterer Faktor hinzu. Wie der große Weise der Musik ertaubte auch er langsam und irreversibel.

10

Obwohl sie ihre amerikanischen Kollegen gut leiden konnte, war Heike Musenberg erleichtert, dass die beiden bald abreisen würden. Es gab mehrere andere dringende Angelegenheiten, die ihre ganze Aufmerksamkeit erforderten, und am wichtigsten war die unverzügliche Einführung höherer Ticketpreise, so wie sie es seit Monaten bei den Vorstandsmeetings gefordert hatte. Die Besucherzahlen des Museums waren in den vergangenen zwei Jahren drastisch gesunken, und auch die diesjährige touristische Sommersaison hatte nicht gerade erfreulich begonnen.

Die Einnahmen des Museumsshops waren zurückgegangen, auch der Onlineshop mit seinen rund 800Artikeln vom wissenschaftlichen Wälzer bis zu allerlei kitschigen Beethoveniana war rückläufig. Stattdessen hatte Heike immer wieder mitansehen müssen, wie Museumsbesucher ihre Handys im Shop hochhielten, um sich mit einigen oder mit allen achtzehn ausgestellten Miniatur-Porträtbüsten und Beethoven-Statuetten zu fotografieren, anstatt sie zu kaufen, obwohl sie schon ab zehn Euro zu haben waren. Sogar CDs und Buchcover schienen sich bestens als Hintergrund für Selfies, diese neue Art von „visuellen Souvenirs“, zu eignen. Und das trotz der allgegenwärtigen Verbotsschilder, die jegliche Fotografie im gesamten Museumsgebäude untersagten.

Die Technik in dem modern ausgestatteten Kammerkonzertsaal im Untergeschoss des Nebengebäudes verursachte immer wieder Probleme, und auch die Besucherzahlen des Archivs waren zurückgegangen, weil die umfangreiche Bibliothek des Museums nun vollständig digitalisiert und online verfügbar war. Die neuen Technologien hatten ihren Tribut gefordert und den Besuch im Museum teilweise obsolet gemacht, was Heike ihrem frustrierten Vorstand und den ehrenamtlichen Mitgliedern des Verwaltungsrates immer wieder aufs Neue erklären musste. Der Verwaltungsrat des Bonner Beethoven-Hauses war vier Monate vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs gegründet worden, ein letzter Gewaltakt der NS-Regierung zum Erhalt des nationalen Kulturerbes.

Seit eine Gruppe von zwölf Bonner Bürgern im Jahr 1889 den Verein Beethoven-Haus gegründet hatte, war Heike die erste Frau auf dem Direktionsposten. Ihr dynamischer Stil passte zu den Anforderungen des modernen Museumsmanagements und nach anfänglichem Widerwillen und mangelnder Unterstützung stand ihr der Vorstand im Großen und Ganzen wohlwollend gegenüber. Allerdings hatten im letzten Jahr zwei neue Mitglieder des Verwaltungsrates aufgrund der rückläufigen Besucherzahlen damit begonnen, sich für ihre Abberufung stark zu machen. Sie strebten die Leitung des Hauses durch eine „Persönlichkeit mit überregionalem Renommee“ an. Sie verwiesen auf den berühmten Leipziger Dirigenten Kurt Masur, der von 2004 bis 2012 den Vorsitz des Verwaltungsrates des Museums innehatte. Doch in der schnelllebigen Gegenwart gehörten Masur und das Jahr 2012 bereits einer fernen Vergangenheit an, deshalb sei gerade jetzt eine neue Berühmtheit vonnöten, so die beiden Herren. Die gesuchte prominente Persönlichkeit von Weltrang sollte die Bemühungen des beratenden Verwaltungsrates mit denen des amtierenden Vorstands in Einklang bringen. Informelle Sondierungsbestrebungen hatten bereits begonnen.

Heike Musenberg wusste, dass ihr Job in Gefahr war. Das war ihr völlig klar, und so hatte sie bereits Abwehrmaßnahmen ergriffen. Ein erster Schritt war der Tumult um den „Beethoven war schwarz“ predigenden Engländer gestern Nachmittag im Beethoven-Haus, bei dem auch „rein zufällig“ und ganz exklusiv ein eingeweihter Pressevertreter anwesend war.

Natürlich war es bedauerlich, dass die heutige Demonstration auf dem Münsterplatz vor Hähnels geheiligter Beethoven-Statue derart aus dem Ruder gelaufen war. Aber die Berichterstattung in den Medien würde sicherlich mehr Besucher in ihr Museum bringen als sonst, dachte Musenberg. Was wäre, wenn sich noch mehr bedauerliche Vorfälle dieser Art ereigneten?

11

Noch ein rascher Zwischenstopp in ihrem Hotel, um den Tascam-Recorder zu holen, dann fanden Megan und Will das China-Restaurant Kolaila ohne Schwierigkeiten. Dort gab es leckere Frühlingsrollen, und beide bestellten sich als Hauptgang ein köstliches Moo-Shu, erfreut, dass es diesen in Amerika beliebten Klassiker der chinesischen Küche – eine spezielle Zubereitung von Schweinefleisch mit Bambussprossen, Morcheln und Ei – auch hier in Bonn gab. Feinster weißer Tee rundete ihre Mahlzeit ab. Danach wollten sie das Konzert in der neuen Beethovenhalle besuchen. Das Tischgespräch kreiste deshalb zunächst um die grotesken Ereignisse rund um den plötzlichen Baustopp und die ebenso plötzliche Fertigstellung jenes neuen Konzerthauses, das nach viel Hin und Her endlich anstelle der alten Beethovenhalle von 1959 errichtet wurde. Dieses Prestigeprojekt der Stadt Bonn wurde zu Ehren des zweihundertfünfzigsten Geburtstages von Bonns berühmtestem Sohn, Ludwig van Beethoven, eröffnet, doch das wäre beinahe kläglich gescheitert.

„Dann würde dort an diesem schönen Platz nahe der Rheinaue heute noch eine Bauruine stehen!“ bemerkte Megan trocken. Denn nach einer Reihe von Planungsfehlern, Verzögerungen und falschen Entscheidungen waren die Baukosten ins Uferlose gestiegen und die Finanzierung durch Privatleute, Institutionen und Unternehmen war versiegt, wusste Megan. Dann, als Bonn das Projekt offiziell aufgab und alles verloren schien, kam ein anonymer Geldgeber zu Hilfe und der neue Konzertsaal konnte in voller Pracht gerade noch rechtzeitig fertiggestellt werden.

„Und deshalb können wir uns auf das Konzert heute Abend freuen!“ betonte Megan und sah zu Will.