6,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: CW Niemeyer

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Hamburg-Krimi

- Sprache: Deutsch

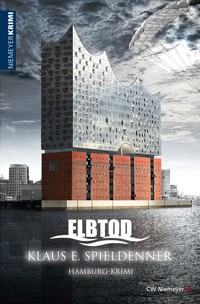

11. Januar 2017: Während der Eröffnungsfeierlichkeiten stürzt ein Fallschirmspringer vom Dach der Elbphilharmonie in den Tod. Die aus der Elbe geborgene Leiche einer Bauingenieurin, aber auch das plötzliche Verschwinden von vier Bauarbeitern lassen Privatdetektiv Carsten-Oliver Lutteroth in die zögerlichen Untersuchungen der Mordkommission eingreifen. Gemeinsam mit Kommissarin Sandra Holz kommt Lutteroth einem rätselhaften Hamburger Geheimbund und Vertuschungsversuchen der Hansestadt beim Bau des neuen Konzerthauses auf die Spur. Welches schreckliche Geheimnis birgt die Elbphilharmonie? In ihrem fünften Fall ermittelt die Hamburger Kommissarin Sandra Holz unter ständigem Einsatz ihres Lebens.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2017

Sammlungen

Ähnliche

Inhalt

Titelseite

Impressum

Über den Autor

Prolog

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Epilog

Caros „White Russian“

Danksagung

Klaus E. Spieldenner

ELBTOD

Hamburg-Krimi

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet abrufbar über http://dnb.ddb.de

© 2017 CW Niemeyer Buchverlage GmbH, Hameln

2. Auflage 2017

www.niemeyer-buch.de

Alle Rechte vorbehalten

eISBN 978-3-8271-8328-6

EPub Produktion durch ANSENSO Publishing

www.ansensopublishing.de

Der Roman spielt hauptsächlich in allseits bekannten Stätten, doch bleiben die Geschehnisse reine Fiktion. Sämtliche Handlungen und Charaktere sind frei erfunden.

Über den Autor:

Klaus E. Spieldenner, 1954 im saarländischen Völklingen geboren, beginnt nach einer Lehre und 33 Jahren als Luftwaffen-Feuerwerker 2007 aus „kreativer Langeweile“ mit dem Schreiben. Zunächst veröffentlicht er zwei Bücher unter einem Pseudonym, bis er im Januar 2013 mit dem Oldenburg-Krimi „Unter Flutlicht“ seinen ersten Verlag findet. Die Zusammenarbeit mit der Verkehrs- und Wasser GmbH in Oldenburg führen ihn und seine Zuhörer im Krimi-Bus zu den fiktiven Schauplätzen des Regional-Krimis. Im März 2014 veröffentlicht der CW Niemeyer-Verlag den zweiten Oldenburg-Krimi des Autors um seine sympathische Kommissarin Sandra Holz. Titel: „Und Stille wie des Todes Schweigen“, 2014. Nach dem Wohnungswechsel des Autors und folgerichtig auch der Kommissarin (O-Ton Spieldenner: „Wenn der Autor umzieht, muss auch die Kommissarin mit!“), erscheint 2015 – auch im CW Niemeyer-Verlag – sein erster Hamburg-Krimi: „Start Ziel Tod“. Mit dem Hamburger Hauptkommissar Alexander Schweiss erhält Sandra Holz Unterstützung. Nach dem Kriminalroman über den DOM-Unfall vom 14.08.1981 auf dem Heiligengeistfeld (Titel: „Der Dom trägt Schwarz“ CW Niemeyer-Verlag, 2016) kommt mit „Elbtod“ jetzt sein dritter Hamburg-Krimi und der 5. Band der Sandra Holz-Reihe in den Buchhandel.

Klaus E. Spieldenner lebte lange Jahre in Niedersachsen. 2013 sind seine Ehefrau und er nach Bad Oldesloe umgezogen. Sie haben zwei erwachsene Kinder und einen kleinen Enkel.

„Am Ende wird alles gut.

Wenn es nicht gut wird, ist es noch nicht das Ende.“

Oscar Wilde

Prolog

Hamburg, 29. Dezember 2016

Der Frau im Radtrikot mit den Reflexstreifen war sofort bewusst, dass dieser Unfall eben kein Zufall war. Der Pick-up hatte sie in der kleinen Seitenstraße von hinten gerammt, und nur ihr jahrelanges Training als Rennradfahrerin hatte sie vor schwersten Verletzungen, aber zumindest vor einigen Brüchen gerettet. Sie war kopfüber gestürzt und ihr Schädel schmerzte, dazu einige ihrer Rippen. Auch ein Zahn schien zu wackeln. Sie schob ihre Zunge an die Stelle im Mund, und tatsächlich, sie konnte einen Eckzahn hin- und herbewegen. Blutgeschmack trieb ihr Adrenalin hoch. Stets hatten die Zahnärzte bei den Routinechecks ihre tadellosen Zähne bewundert. Und jetzt so etwas. Die Kopfschmerzen rührten sicher von einer leichten Gehirnerschütterung her. Aber auch einige weitere Stellen ihres Körpers taten ihr weh. Blutergüsse und Prellungen, vermutete sie. Ansonsten lebte sie. Mit einem Blick war klar, das Eddy-Merckx EMX-525-Rennrad war Schrott. „Über 9.000 Euro im Eimer!“, ging es ihr schnell durch den Kopf, sie stöhnte laut vor Wut. Doch zum Glück war das Bike versichert. Sie riss den zerbrochenen Fahrradhelm vom Kopf und schmiss ihn neben sich in den Graben. Die Frau hielt den Atem an, lauschte in das Dunkel des Dezemberabends. Der Fahrer des Pick-ups musste den Wagen in der Baustelle abgestellt haben und ausgestiegen sein, nahm sie an. Sie hatte nur das Schlagen der Wagentür gehört – seitlich eines im Dunkeln liegenden Bauzauns.

Schon ab Othmarschen war ihr der rote Pick-up mehrfach sehr nahe gekommen. Rennradfahrer hatten überhaupt keinerlei Lobby im Straßenverkehr. Schon eher die Pendler auf ihren Citybikes, wusste die 45-Jährige. Über die tägliche Nötigung und Enge als Fahrradfahrer im Straßenverkehr konnte sie ein Lied singen. Aber trotzdem liebte sie den Radsport. Schon als Dreizehnjährige hatte sie – in ihrer Heimatstadt Eisleben – damit begonnen. Damals noch mit ganz schlechtem Gerät, erinnerte sie sich. Nach der Wende gab sie ihr erstes Geld für ein gebrauchtes West-Rennrad aus. Ein Peugeot Aubisque fiel ihr ein, während sie sich gerade von der Unfallstelle entfernte. „Zypressenweg“ stand auf dem Schild neben der Straßenlaterne. Hier in dieser Straße hatte der Wagen sie, mit Absicht, wie für sie feststand, angefahren. Und nun zeigte sich der Typ nicht. Doch sie war sich absolut sicher, er hielt sich in der Nähe auf. Der Mann, und sie ging von einem Mann aus, hatte ihrer abendlichen Radtour abrupt ein Ende gesetzt und das ärgerte sie maßlos. Sie liebte diese Route: Auf Nebenstraßen zur Elbchaussee, von dort hinunter zur Elbe, am Strandweg entlang bis Blankenese und dann über Iserbrook und Groß-Flottbek zurück in den Jürgen-Töpfer-Straße. Die 25 Kilometer lange Strecke fuhr sie mindestens einmal die Woche.

Das Jahr 2016 war in zwei Tagen zu Ende, fiel ihr ein, während sie zu laufen begann. Sie wusste nicht, warum, aber sie beschleunigte automatisch ihre Schritte. Morgen würde sie nach Bern fliegen und mit ihrem Mann Silvester verbringen. Sie hatte schlimme Wochen hinter sich und im Lauf liefen ihr Tränen die Wangen hinab. Der Typ vom Pick-up schien wie vom Erdboden verschwunden zu sein. Trotzdem blieb die Angst. Sie war stehen geblieben, hörte erneut in die Dunkelheit. Vielleicht sollte sie an einem der Einfamilienhäuser klingeln und dort um Hilfe bitten? Aber bitten war nicht ihr Ding und so ließ sie es. Ein Windzug erschreckte sie und instinktiv drehte sie sich zur Seite. Trotzdem bekam sie den Schlag ab. Er traf die Frau voll an der Schulter und riss sie von den Beinen. Sie fand sich plötzlich auf dem Gehweg liegend wieder. Aber der Schläger musste wohl nicht mit ihrer Reaktion gerechnet haben. Der Schwung hatte ihn auf den Herbstblättern ausrutschen lassen, und sie konnte sehen, wie er – unter lautem Fluchen – versuchte aufzustehen. Doch die Frau war vor ihm auf den Beinen. Sie lief nach links. Dort befand sich ein kleiner Pfad. Zumindest glaubte sie das. Führte der nicht hinunter zur Elbchaussee? Wenn ja, erwarteten sie dort Menschen und Verkehr, und dort hoffte die Frau, den Unbekannten abschütteln zu können. Sie sah ihre Annahme bestätigt und erleichtert rannte sie über den hart gefrorenen Boden. Beim Laufen überprüfte sie ihren angeschlagenen Körper: Die Lunge schmerzte etwas beim Atmen, die Knie beim Laufen, ansonsten waren da noch die Prellungen. Also nichts Besorgniserregendes. Schnell hatte sie die Hauptverkehrsstraße erreicht. Tatsächlich war die Elbchaussee zu diesem Zeitpunkt, um kurz nach zwanzig Uhr, stark befahren. Die Frau schaute sich nach Fußgängern um, nach Radfahrern. Sie plante, jemanden anzuhalten und ihn um Hilfe zu bitten. Doch nur Kraftfahrzeuge waren um diese Zeit unterwegs, und lange warten konnte sie nicht. Hinter sich hörte sie schnelle Schritte. Und ein Schnaufen. Im Licht einer Laterne sah sie den Mann. Ein schlanker, groß gewachsener mit Schnauzer. Oder eher mit einem Dreitagebart? Er hielt eine Waffe in seiner Hand. Voller Panik rannte sie mit drei Sätzen mitten auf die Straße. Ihr war klar, das Risiko, überfahren zu werden, war gleich groß wie jenes, von ihrem Verfolger erschossen zu werden. Ein alter VW Passat musste wegen ihr eine Vollbremsung machen. Bremsgeräusche erschreckten sie. Hinter dem stehenden Fahrzeug bemühten sich andere Autofahrer, ihre Wagen zum Halten zu bekommen. Die Frau lief seitlich auf die Beifahrertür des Passats zu. Sie fand die Tür verschlossen vor, der Fahrer drohte ihr innen mit den Fäusten. Sie glaubte sein verzerrtes Gesicht im Schein der Autoscheinwerfer erkennen zu können. Was war bloß los mit den Menschen? Keine Hilfsbereitschaft mehr? Aus einer Reaktion heraus sprang sie auf die Gegenfahrbahn. Der erste Wagen streifte sie leicht, hupte und fuhr dann weiter. Sie spürte Schmerzen am Oberschenkel. Überlegte, ob es bei Schmerzen sehr große Steigerungen gab. Der zweite Wagen machte einen Bogen um sie, wich auf den Fußweg aus. Und auch er hupte – eine Frau am Steuer. Sie suchte einen Ausweg, blieb mit ihrem Blick wieder beim Verfolger hängen. Der stand auf der anderen Straßenseite und sie sah, wie er seine Waffe auf sie anlegte. „Hier zu warten, bis eines der Fahrzeuge anhielt, bringt nichts“, ging es ihr durch den Kopf. Sie rannte los, weiter in Richtung Elbe. Vielleicht fand sie dort in der Dunkelheit irgendwo eine Möglichkeit, sich zu verstecken. Wollte abwarten, bis der Mann aufgegeben hatte. Sie schlug sich durch feuchte Büsche und über unebenes Gelände, bis sie das Wasser des Flusses riechen konnte. Hinter ihr musste noch immer der Mann sein. Sie glaubte ihn fluchen zu hören. Wollte ihm zurufen: „Hau ab, was immer du von mir willst!“ Doch sie ließ es, warf sich beherzt seitlich in ein Gestrüpp. Dornen stachen in ihre Haut – durch den dünnen Polyesterstoff des Radlerdresses. Sie unterdrückte den Schmerz, hielt den Atem an.

Nach wenigen Sekunden lief der Typ an ihr vorbei – fluchend und kurzatmig. „Er ist mit seiner Kondition auf Kriegsfuß“, dachte die Frau und grinste trotz der Schmerzen. Sie versuchte, wieder tief einzuatmen. Ihre Lungenflügel taten dabei höllisch weh. Sie mussten beim Aufprall etwas abbekommen haben. Doch das war jetzt egal. Der Eckzahn hatte sich gänzlich gelöst. Sie spuckte ihn aus und es tat ihr leid um ihn. Der Blutgeschmack im Mund wurde noch intensiver. Während sie nachdachte, war es ruhig geworden. Aber sie glaubte nicht daran, dass ihr Verfolger aufgegeben hatte. Wahrscheinlich saß er wenige Meter von ihr entfernt und wartete. Wie die Schlange auf ihre Beute. Sie musste irgendwie aus dieser ungemütlichen Stellung in eine bessere wechseln. Aber die Dornen schnitten noch tiefer in ihre Haut und sie ließ es. Weiter unten konnte sie eine Straßenlaterne erkennen. Sie brannte nicht sehr hell. Sicher handelte es sich um ein altes Teil. Aber das Licht gab ihr etwas Hoffnung. Sie konzentrierte ihren Blick darauf. Etwas bewegte sich um den Schein. Eine Motte? Um diese Jahreszeit? Möglich war alles. Auch dass sie in wenigen Minuten tot sein könnte. Die Luft wurde knapp, irgendetwas war mit ihrer Lunge nicht in Ordnung. Sie konnte hier nicht mehr lange liegen, die Kälte, die ungünstige Position. Sie entschloss sich, aufzustehen und – ohne Lärm zu verursachen – weiterzulaufen.

Als sie die Hecke verließ, verweilte sie noch einen Moment. Alles schien ruhig, bis auf den Verkehr einige Meter über ihr. Sollte sie zur Elbchaussee zurückkehren? Sicher war es das, was der Mann von ihr erwartete. Nein, den Gefallen wollte sie ihm nicht tun. Einen Schritt langsam vor den nächsten lief sie in Richtung der Laterne. Und immer wieder schaute sie sich um. Doch kein Mensch war zu sehen. Hoffnung wuchs in ihr. Dann hörte sie die Wellen der Elbe, wenige Meter von sich entfernt, und hatte plötzlich wieder festen Boden unter den Füßen. Der Strandweg! Aber wo waren die vielen Spaziergänger? Die Hunderte von Radlern, die sonst ihre Bikertour zu einem Hindernisparcour machten? Nichts und niemand war da. Als hätten sich alle mit dem Verfolger abgesprochen. Sie entschied sich, nach links zu laufen. In Richtung Stadt – in Richtung Leben. Vorne kamen ihr kleine Lichter entgegen. Fahrradfahrer? Sie würde sie anhalten. Sie konnten nicht einfach weiterfahren und sie und ihre Not ignorieren.

Der Schlag traf sie erneut unvermutet. Kein Windzug, kein Geräusch hatte ihn angekündigt. Er traf die Frau voll in den Magen und trieb ihr den letzten Rest Luft aus den schon angeschlagenen Lungen. Dazu schleuderte er sie Meter weit in den Sand. Die Frau kullerte noch einige Zentimeter, blieb dann benommen liegen. Die Routine ihres Körpers wollte ihrer Kehle einen Schrei abverlangen. Aber sie brachte keinen Ton heraus, ihr fehlte einfach die Luft. Sie rang nach Atem und versuchte, nicht in Panik zu verfallen. Es funktionierte, endlich gelangte wieder etwas Sauerstoff in ihre Lungenflügel. Langsam öffnete sie ihre Augen, voller Angst. Dunkel war es um sie herum, dunkler noch als eben. Sie hörte Bewegungen in unmittelbarer Nähe. Der Angreifer trachtete nach ihr, und der Frau war klar, sie musste hier weg. Aber wie? Leise kriechend bewegte sie sich über den feuchten Sand, bemüht, ihre keuchende Atmung in den Griff zu bekommen. Er durfte sie nicht hören, nicht finden. Unsägliche Angst überkam sie. War das Todesangst? Nie zuvor hatte sie je eine solche Angst verspürt. Sie fühlte eine leichte Wärme bei ihrem Unterleib. Hatte ihre Blase versagt? Egal, sie begann sich abzulenken, kroch einfach weiter. Ihre Fingernägel füllten sich mit dem Sand und auch in ihrem Mund konnte sie die Sandkörner spüren. Sie griff in etwas Nasses. Hatte sie den Fluss, die Elbe erreicht? Sie fühlte mit der Hand, das Wasser nahm kein Ende. Tatsächlich das Flussufer. Zum Schwimmen war es zu kalt. Oder doch nicht? Aber wo waren die Fahrradfahrer geblieben? Sie drehte den Kopf, sah noch ihre Rückleuchten. Enttäuschung machte sich breit. Ein Geräusch ließ sie den Kopf zur Seite schnellen. Dann bemerkte sie Hände, die nach ihr griffen, Arme, die sich um sie legten. Sie spuckte den Sand nach ihm aus, versuchte, ihren Angreifer wegzuschreien. Doch kein Ton kam aus ihrer Kehle. Sie bewegte ihre Arme wild schlagend in seine Richtung, aber ihre Kräfte schwanden. Seine Hände drückten ihr Gesicht in das kalte Wasser. Der Atem ging ihr aus, panikartig kämpfte sie weiter, sich seinen Kräften zu widersetzen. Doch er war eindeutig stärker. Kurz konnte sie ihren Kopf anheben, hatte noch einmal die Genugtuung, einatmen zu dürfen. Nur ganz wenig, nicht ausreichend, um ihre Lunge damit zu füllen. Dann tauchte sie erneut mit dem Gesicht in das Nass, spürte, wie sich der geringe Atemsauerstoff mit dem Flusswasser vermischte und beides in ihre Luftröhre drang. Sie wollte husten, doch es gelang ihr nicht. Übermorgen war Silvester. Sie hatte gute Vorsätze für das neue Jahr, wollte, dass dieses besser ablief als das alte. Hatte sich vorgenommen, die Zeit öfters mit ihrem Mann zu verbringen ... wollte leben. Würde sie leben? Warum gerade sie, warum?

Das Loch war tief, schwarz und nass, in das Evelin Lüttli-Wagner fiel.

1

Neujahr 2017

„Da schwimmt jemand!“

Der Ausruf kam von einem Jungen, der gefährlich nah an der Heck-Reling der „Jessica Abicht“ stand. Er wedelte mit den Armen, als wolle er der schwimmenden Person, seitlich der Barkasse, Luft zufächeln. Ich musste schmunzeln: der schreiende und wie es aussah tanzende Junge, dazu im Hintergrund die Elbphilharmonie; der Tag versprach, interessant zu werden.

Wir hatten die Hamburger Landungsbrücken an diesem für Winterverhältnisse doch milden Neujahrstag 2017 vor wenigen Minuten zu einer Barkassenfahrt verlassen, und noch immer fragte ich mich, warum ich – ohne groß nachzudenken – in das Boot gestiegen war. Hatte ich doch genügend anderes zu tun. Aber mir war einfach nach Luft und Wasser und so hatte ich mich kurz entschlossen in die Schlange der Ausflügler eingereiht. Im selben Moment machte das Boot einen Schlenker und schlug gegen einen Wellenkamm. Wasser spritzte auf, einige Fahrgäste johlten.

Seitlich auf der Elbinsel Steinwerder lagen die Musical-Theater. Ich genoss die frische Brise und den Ausblick Richtung HafenCity und Elbphilharmonie. Plötzlich riss es neben mir die Menschen von ihren Sitzen und eine Frau rief erregt: „Ein Rekordschwimmer? Sicher will jemand die Elbe durchschwimmen.“

„Bei der Wassertemperatur? Dann aber nur in Neopren!“, rief eine männliche Person, dessen Dialekt stark nach Ruhrgebiet klang.

Das Klicken der Fotoapparate und Handys in meiner Umgebung ließ auch mich aufstehen. Langsam und ohne den Anschein einer Eile, eher professionell, wie es sich für einen Privatdetektiv gehörte. Aufgrund meiner Größe von 1,92 Meter fiel es mir leicht, über die Köpfe einiger dick vermummter Asiaten vor mir auf das trübe Wasser der Elbe zu blicken. Tatsächlich, da schwamm jemand, mitten im schmutzigen und kalten Fluss. Ich unterdrückte einen aufkommenden Würgereiz und nahm mir vor, baldigst etwas Trinkbares zu bestellen. Die Bedienung der Barkasse war nicht in Sicht und so verfolgte ich weiterhin die Person im Wasser. Sie schwamm vielleicht 25 Meter seitlich von uns, ich glaubte ihre Schwimmbewegungen im Wellengang verfolgen zu können. Einen Arm nach vorne geschoben, einen Teil des Kopfes seitlich auf dem Wasser abgelegt; der Rest des Körpers war nicht zu sehen. Auch ein Blick auf ihre Bekleidung war unmöglich. Ich ging zugunsten des Schwimmers davon aus, dass es Neopren war. Die Motoren verstummten kurz, um sich dann mit einer anderen Frequenz wieder zurückzumelden. Auf der Brücke hatte man wohl die schwimmende Person entdeckt, und um die Angelegenheit zu überprüfen, Kurs auf sie genommen. Aber wenn sie tatsächlich schwamm, wo blieben ihre Armbewegungen? Ich schaute genauer hin. Nein, sie schwamm nicht. Definitiv nicht. Die von mir vorher zu erkennen geglaubten Bewegungen mussten durch die Wellen der „Jessica Abicht“ verursacht worden sein. Aber wenn die Person nicht schwamm, was suchte sie hier im Wasser? Ein Badeunfall im Winter – und sie war tot? Der Kapitän schob sein Boot mit Fingerspitzengefühl vorsichtig in Richtung des oder der Schwimmenden.

„Ich glaube, der ist tot!“ Wieder war es der Junge von vorhin, der inmitten der neugierigen Fahrgäste seinen Kommentar abgab. Kurz ärgerte ich mich darüber. Ich mochte schnelles Vorpreschen nicht. Schon gar nicht bei Minderjährigen. Vielleicht lag es daran, dass mein Leben gerade im Chaos versank und auch, weil ich selbst keine Kinder hatte? Ich schob mich etwas zur Reling. Dorthin, wo ich das Treffen zwischen Boot und Person vermutete. Die neugierigen Menschen verteidigten ihren Platz und ich rief etwas von Polizei, was aber auch nichts half. So stellte ich mich zu dem besonders schlauen Jungen. Eine Frau, wahrscheinlich seine Mutter, war gerade bemüht, ihn nach hinten zu ziehen, doch der vielleicht Zehnbis Zwölfjährige wollte seine Chance auf den freien Blick nicht kampflos hergeben. Er klammerte sich – mit entschlossenem, verzerrtem Gesicht – an der Brüstung fest.

Das Schiff hatte den schwimmenden Körper fast erreicht und noch immer konnte ich, bis auf den nach vorne geschobenen Arm und den Kopf, wenig vom Rest erkennen. „Es liegt wohl am trüben Wasser!“, redete ich mir ein und beugte mich – zusammen mit einem kleinen stämmigen Asiaten – über das verwitterte Holz der Reling.

„Must help!“, brüllte der Mann in den Wind und ich nickte. Noch trennten uns vielleicht zwei Meter von dem Körper und schlagartig wurde mir klar, dass es sich um eine Frau handeln musste. Und dass sie wohl nicht freiwillig hier herumschwamm. Eine seltsame Unruhe überkam mich. Wie so oft, wenn ich hilflos war und wenig später etwas geschehen würde, was mir ungelegen kam und nicht zu ändern war. Der Junge sprach das aus, was ich gerade dachte: „Dem ... fehlen die Beine ...!“ Die panikartigen Aufschreie einiger Ausflügler folgten. Das Klacken der Handys und Kameras verstärkte sich und ich hatte Lust, einen Stöpsel aus dem Bootskörper zu ziehen, der alle hier in die gleiche, nasse Position wie die treibende Person bringen würde. Gerade stieß der Körper gegen das Holz des Bootes und jemand schrie durch ein Megafon oder ähnliches: „Maschinen, Stopp!“

Die Frau hatte langes, blondes Haar. Ich nahm spontan an, dass sie gefärbt seien. Denn trotz der Feuchte war ein dunkler Haaransatz zu erkennen. Ihre Kleidung schien aus einer Lederjacke zu bestehen und kurz erinnerte ich mich an meine Überlegung von soeben, dass die Frau nicht freiwillig neben uns schwamm. Der Mann seitlich von mir hatte sich tief nach unten gebückt, und eine kleine, asiatische Frau hielt ihn an seiner Thermojacke fest. Beherzt griff er nach dem Arm der sich hin und her bewegenden Person, und ich rief ihm zu: „Ich übernehme den anderen Arm, dann ziehen!“ Sofort war mir klar, wie unsinnig mein Satz war. Sicher verstand der Mann mich nicht. Dennoch schob ich meine Hand nach unten. Sofort erreichte sie das eiskalte Elbwasser. Ich war keine Handbreit von der Frau entfernt, als der Typ neben mir – ohne Vorwarnung – an deren Arm zog. Der Mann wackelte schwer und ich ahnte schon, dass der Asiate der Frau in der Elbe bald Gesellschaft leisten würde. Doch plötzlich ließ seine Anstrengung nach, und als ob die Person ein Leichtgewicht sei, zog er sie aus dem Wasser. Doch nur wenige Zentimeter. Mir fehlte sofort der zweite Arm der Person, und noch bevor ich nur an eine einarmige Schwimmerin denken konnte, drehte sich das Gesicht der Frau in unsere Richtung. Lautes Schreien um mich herum erschreckte mich so sehr, dass ich zusammenfuhr, hochschnellte und mit einigen Leuten hinter mir zusammenstieß. Auch ich war voller Entsetzen. Ich rappelte mich wieder auf und sah noch, wie der Asiate neben mir die Frau, oder was immer er bisher in der Hand hielt, losließ und schreiend auf den Holzboden der Barkasse sank. Mit einem Platschen landeten die menschlichen Überreste wieder in der Elbe. Die zweite Hälfte des Gesichts, so hatte ich es in dem Bruchteil der Sekunde erkennen können, fehlte der Frau gänzlich und auch alles, was bei einem Menschen unterhalb seiner Schulter begann, konnte sie nicht mehr aufweisen. Ich hatte in eine Masse rohen Fleisches geschaut, mit hochgerecktem Arm, und es erinnerte mich an ein Halloweenschwimmen im Oktober 2012, bei dem Ehefrau Mia – noch kurz vor ihrem Tod – mitgemacht hatte. Nur dass die Reste dieser Frau real waren. So real wie der Junge, der neben mir wie angestochen weinte und wie von Sinnen schrie.

2

Hamburg, Mittwoch, 11. Januar 2017 – Eröffnungsfeierlichkeiten der Elbphilharmonie

Der kleine, drahtige Mann hatte die Nacht, aber auch die ersten Morgenstunden in einer winzigen Nische im 19. Stock der Elbphilharmonie verbracht. Sein Brustkorb schmerzte, das eingeschränkte Atmen der letzten Stunden war er nicht gewohnt. Aber es musste sein. Er schaute auf seine Armbanduhr: 9.47 Uhr. Nun war es an der Zeit aufzubrechen.

Schon gestern Abend war es ihm – zusammen mit einem Pulk an Menschen – möglich gewesen, durch die Zählschranken die neue Hamburger Elbphilharmonie zu betreten. Er wusste, nur knapp 8.000 Besucher konnten das Gebäude betreten, bevor sich die Türen automatisch schlossen, und er hoffte, dass sein Plan nicht durch einen blöden Zufall gefährdet werden würde. Wie alle Besucher, war auch er gestern die 82 Meter lange, gebogene Rolltreppe – die sogenannte „Tube“ – hochgefahren und hatte dabei an seinen Bruder denken müssen. Diese ungewohnte neuartige Wellenform einer Rolltreppe erinnerte ihn an den Buckel eines Dinosauriers. In ihren Jugendjahren hatte Vater Gaspar seine beiden Söhne nach Venus, dem Sommererholungsort nahe ihrer Heimatstadt Mangalia an der rumänischen Schwarzmeerküste, mitgenommen. Dort tobten die Brüder auf den Steinkolossen herum, bis es Abend wurde. Wohlige Wärme lief durch seinen Körper – Familie war für ihn alles.

Oben angekommen, war er nicht dem Strom der Menschen gefolgt. Er hatte gestern die entgegengesetzte Richtung gewählt. Genauso, wie es ihm die Hotelangestellte erklärt hatte. Zufällig lernte er Carmen, die begeisterte Fallschirmspringerin, in der Stadt kennen und hatte ihr – Tage später – von seinem Plan erzählt. Die Keycard in seinen Händen war ihr Verdienst, und der Mann war guter Hoffnung, dass alles klappen würde.

Tariel Gaspar hatte sich gestern weit von den Besucher der Plaza abgesetzt und konnte mit der Karte die erste Tür öffnen. Ein Schub Endorphine hatte ihn glücklich gemacht. Hinter der Stahltür, in einem Flur voller Baumaterialien, konnte er wenig später die beiden versprochenen Aufzüge erreichen. Ihre Türen waren noch verklebt, doch sie funktionierten. Keine Menschenseele war bisher zu sehen.

„Dieser Teil der Elbphilharmonie beherbergt die 44 Luxuswohnungen“, hatte Carmen ihm beim letzten Treffen erklärt. „Hier solltest du auf keine Personen treffen. Und wenn, maximal auf einen der Arbeiter. Kümmere dich nicht um ihn. Grüß ihn freundlich und laufe weiter.“

Er hatte den Aufzug angefordert und war alleine in der Kabine bis zum 19. Stock hochgefahren. Hier oben lag, so die Hotelfachfrau, das pulsierende Herz des Konzerthauses. Carmen hatte dies wohl bei einer internen Führung erfahren dürfen. Summende Klimaanlagen, kilometerlange Kabelstränge, Technik in überdimensionalem Ausmaß. Genau das hatte er sich in einem Hightech-Gebäude wie der Hamburger Elbphilharmonie vorgestellt. Doch es war noch besser gekommen. Der gewaltige Ausblick auf Hamburg und vor allem die Superlative eines Gebäudes voller technischer Neuheiten hatten ihn stark beeindruckt. Später würde er einmal an einer legalen Führung teilnehmen. Das hatte er sich fest vorgenommen.

Anschließend, am späten Abend, war Gaspar zur Kuppel der Konzerthalle hinaufgeschlichen und hatte lange den Blick von dort oben in den Saal genossen. Durch Aluminiumgestänge, Lampenhalter und bunte Kabel konnte er auf die 2.100 völlig leeren Sitzplätze – zig Meter unter ihm – hinabblicken. Ihm war klar geworden, dass es sich dabei tatsächlich hier um einen Konzertsaal handeln musste, der in der Welt seinesgleichen sucht. So ähnlich hatten sich auch die Medien in Rumänien ausgedrückt, wusste Tariel. Ob er einmal dort unten sitzen würde? Der Musik von Cornel Ţăranu und George Enescu lauschen? Viele Minuten hatte er die Konstruktion bewundert. Zeit hatte er ja genug, doch dazu immer die Angst im Nacken, entdeckt zu werden. Doch das Glück war ihm hold. Durch einen Klimaschacht, breit und hoch wie sein alter VW-Bus, war er weitergelaufen. Bis zu seinem engen Versteck. Laute Motoren trieben Tausende von Kubikmetern Luft durch die Gänge zu allen klimatisierten Räumen im riesigen Gebäude. Die meiste Luft ging sicher in den Konzertsaal, mutmaßte er. Der Lärm der Motoren hatte ihm in der Nacht fast den Schlaf geraubt. Dort, in seiner Nische.

Langsam schob er sich am Morgen aus dem engen Versteck und streckte seine Beine aus. Die Extremitäten schmerzten, doch er ignorierte es, atmete mehrfach tief ein und aus. Da waren Geräusche unweit von ihm. Der Mann spürte, wie sich seine Nackenhaare hochstellten. Gewandt schob er sich seitlich neben einen Türrahmen. Wenn sie ihn jetzt entdeckten, war alles aus. Wenige Meter entfernt konnte er eine schwarz gekleidete Person laufen sehen. Sicher die heute am offiziellen Eröffnungstag der Elbphilharmonie allgegenwärtige Security. Der Uniformierte – so konnte er erkennen – machte vor einem der Aufzüge halt und stieg, nachdem sich die silberne Aluminiumtür geöffnet hatte, in die Kabine. Mit einem leisen Surren waren Person und Aufzug verschwunden.

Der drahtige Mann löste sich aus seinem Versteck und bewegte erneut Arme und Beine. Es war wichtig, dass er sich dehnte, und er tat es ausgiebig. Mit einer kurzen Kopfdrehung hatte er sich vergewissert, dass nun niemand sein weiteres Tun stören würde.

Tariel wartete einige Minuten. Vorsicht war geboten. Wo eine Person war, konnten auch weitere auftauchen. Nach einer Weile schlich er zum Treppenhaus, um auch noch die letzte Etage vor seiner eigentlichen Aufgabe hinter sich zu bringen.

Endlich hatte der Mann den 20. Stock erreicht. Sein Herz schlug, als er die Tür aufschob und sein Blick hinaus auf den Hafen und die Elbe – tief unter ihm – fiel. Die Glasfront, gefertigt aus einem Stück von der Größe einer Hauswand, machte ihm etwas Angst. Schwindelnde Höhen und solche Ausblicke waren in der Regel für ihn nichts Ungewöhnliches. Doch der Augenblick, sein Vorhaben – das alles zusammen machte ihm Angst – Angst zu versagen.

Er hatte nun die sogenannte Kühne Sky Lounge erreicht. Die Gelder zum Bau der Lounge mit dem Hochgebirgsbalkon hatten Christine und Klaus-Michael Kühne, ein deutsches Unternehmer- und Managerehepaar, bereitgestellt, hatte Carmen erklärt.

Leise lief er durch den kleinen Barraum der Lounge. Vorbei an einer Miniküche, konnte er schon die Tür zum Hochgebirgsbalkon sehen. Hier würden es sich später Hamburgs Schöne und Reiche bei einem Glas Champagner gut gehen lassen. Preise je Glas von 100 Euro und mehr würden der Freude keinen Abbruch tun ... die leise Glocke des Aufzuges ließ Gaspar aus seinen Gedanken aufschrecken. Würde sein Vorhaben in letzter Minute entdeckt? Er warf sich schnell hinter den Tresen und stellte das Atmen ein. Eine Sekunde, zwei Sekunden, drei ... doch nichts geschah. Hatte er sich verhört? Er versuchte, den fehlenden Sauerstoff dem Körper wieder zuzuführen. Alles blieb ruhig. Seinen Fallschirm hatte Carmen schon gestern hier oben versteckt. So war die Gefahr geringer, entdeckt zu werden. Gaspar zog einige Türen im unteren Thekenbereich auf. „Hinter einem großen Stapel an Bierdeckeln“, hatte die Frau ihm per WhatsApp mitgeteilt, und schnell hatte er den Schirm auch gefunden. Er zog ihn heraus und sprang auf. Noch immer war alles ruhig. Er schob die Keycard in den Schlitz neben der Tür und drückte den Griff.

Auch hier funktionierte die Karte. Leise schob Gaspar die schwere Metalltür auf und betrat den Balkon. Vor ihm lag eine kleine, unscheinbare Holzterrasse, kaum zehn Quadratmeter groß. Sie war eingerahmt von einer dunklen Gläserfront, in der er sich spiegelte. Und vor ihm erstreckte sich die riesige Dachkonstruktion der Elbphilharmonie. Architekten und Planer hatten – als Dachabdeckung – große, runde Blechplatten ausgewählt. Wie übergroße Knöpfe oder durchlöcherte Siebe breiteten sie sich, in unterschiedlichen Größen, bis hin zur Dachspitze vor dem Mann aus. Ein Geräusch ließ ihn aufschrecken – ein kurzes Horchen nach hinten wieder beruhigen. Tariel sog die frisch gewonnene Luft tief in seine Lungenflügel. Er glaubte einen Hauch von Meer und Hafen darin zu schmecken und genoss diesen ersten Augenblick hier oben. Er nahm noch ein Schild „Dachkonstruktion betreten verboten“ wahr, schon war er über die niedrige Brüstung auf den ersten Knopf geklettert. Er stand auf dem Dach der Elbphilharmonie.

Tariel Gaspar hatte schon viele Stunden auf hohen Gebäuden dieser Welt verbracht, aber dieser Moment, hier oben in fast 100 Metern Höhe, war für ihn ein ganz besonderer. Er genoss den Blick über die Stadt Hamburg, über die Elbe weit bis Blankenese und bat den Herrn kurz um Beistand. Dann lief er los.

Die weißen Blechplatten waren feucht und trotz der Bohrungen extrem glatt. Bei jedem Tritt überprüfte Gaspar seine Standfestigkeit. Genau unter ihm musste sich der Konzertsaal befinden! Wenn er hier oben durchbrach? Er musste lachen und stellte sich vor, wie er vor den Füßen von 2.000 Musikbegeisterten aufschlug. Doch ihm war auch klar, dass die Konstruktion ihn tragen würde und auch, dass am heutigen Eröffnungstag der Elbphilharmonie die Konzerthalle erst in den Abendstunden eingeweiht werden würde. Wenn man den Konzertsaal heute überhaupt eröffnete. Er war sich sicher, hier noch ein Wörtchen mitzureden, und bewegte sich weiter auf dem glatten Dach in Richtung der höchsten Stelle. Ihm war bewusst, bald würde er sich auf 110 Meter über dem Festplatz befinden, und trotz aller Routine meldete sich sein Magen mit einem Knurren. Ja, das Frühstück war heute Morgen ausgeblieben. Doch heute ging es nicht um sein Wohlbefinden. Auch nicht darum, seinen hohen Rang unter den Base Jumpern Europas weiter auszubauen. Dieser Sprung sollte nicht sein hohes Ansehen um einen Höhepunkt erweitern. Nein, es ging einzig und allein um seinen Bruder, und das war ihm ganz besonders wichtig.

Von seiner aktuellen Stelle aus hatte er den absoluten Rundumblick. Die Dachkonstruktion der Elbphilharmonie, so fand er, bestand aus Zinnen. Dann korrigierte sich Gaspar, die Spitzen glichen eher denen von Zelten. Ja, von Beduinenzelten. Er lachte laut in das Weite um ihn herum und es klang befreiend.

Nun stand er vor der schwierigsten Aufgabe: Er musste die letzte Erhöhung des Daches meistern. Vorsichtig kniete er sich auf einen der Knöpfe. Hielt sich am Rand mit den Knien fest. Knopf für Knopf schob er sich die wenigen Meter nach oben. Unter ihm lagen die Prachttürme der Reichen und Schönen. Marlene Fischer, das Ehepaar von Beust, Wladimir Klitschko, sicher hatten alle wohlhabenden Hamburger – hier in der HafenCity – ihr Zweitoder Drittappartement. Vielleicht schaute ihm, in diesem Moment, einer der Prominenten zu? Gaspar selbst war nicht an solch materiellen Dingen gelegen. Er liebte seine Freiheit und die Mobilität. Feste Mauern erinnerten ihn an die Diktatur in Rumänien vor der Wende.

Es war für den Mann äußerst schwierig, die letzten Meter hinter sich zu bringen, und als gläubiger Christ dankte er Gott, dass es heute nicht noch stark regnete. Mehrfach wäre er fast abgerutscht. Doch im letzten Moment konnte er sich an einem der Knöpfe festhalten. Das Blech schnitt ihm tief in die Finger. Sie bluteten und er ignorierte es. Endlich, nach einigen Minuten Anstrengung, hatte Gaspar es geschafft. Er verschnaufte kurz. Er befand sich oben auf dem höchsten Punkt der Elbphilharmonie. Noch ein letztes Mal genoss er die überwältigende Aussicht hinab auf die Stadt und den Hafen. Er hatte kein Handy mitgenommen und ärgerte sich jetzt etwas. Zumindest ein Fotobeweis wäre jetzt großartig. Aus Vorsicht hatte er darauf verzichtet. Die Absperrmaßnahmen an diesem großen Tag für die Hansestadt Hamburg, der Eröffnung der Elbphilharmonie nach einer Bauzeit von zehn Jahren, waren extrem und er wollte nicht durch solch eine Nachlässigkeit wie ein klingelndes Handy alles aufs Spiel setzen. Unter ihm, 110 Meter tiefer, war leise Musik zu hören. Marschmusik oder eine Hymne. Gaspar wusste es nicht und es interessierte ihn auch nicht.

Er zog den kleinen Rucksack mit dem Schirm vom Rücken und entfernte die wasserundurchlässige Kunststoffhülle. Was die Witterung anging, hätte er auf die Hülle verzichten können. Nun warf er das blaue Tuch hoch in die Luft und mit einem akustischen Flattern verschwand es seitlich in Richtung Elbe. Wie bei einem Vakuum wurde das Tuch angesaugt. Gaspar schaute ihm noch einen Moment nach, dann zog er den Fallschirm wieder über. Auf eine Überprüfung des überlebensnotwendigen Arbeitsgeräts musste er heute, aus Zeitgründen, verzichten.

Tariel Gaspar stand auf und machte einen Schritt auf den Abgrund zu. Unter sich sah er die Menge, die sich an der Westspitze der Elbphilharmonie zu den Eröffnungsfeierlichkeiten versammelt hatte. Die Menschen waren so klein. Klein wie die Figuren in der MiniaturWunderwelt, die er während seiner Vorbereitungszeit hier – aus Langeweile – besucht hatte. Nur geladene Gäste standen dort unten, wusste er. Die restlichen Tausende von Hamburgern wurden über Videoleinwände gegenüber abgespeist. Aber das war nicht sein Problem. Der Sprung würde nicht einfach werden, da war er sich sicher. Aber welcher seiner Sprünge bisher war einfach gewesen? Auf jeden Fall blieb ihm wenig Platz zur Landung auf der Betonfläche dort unten. Gaspar nahm den Hilfsschirm, den sogenannten Pilot Chute, in die Hand und blieb noch einen Moment stehen. Er ging den Sprung im Geiste noch einmal durch: Pilot Chute hochwerfen, nach etwa 40 Meter freiem Fall würde dieser den Base-Hauptschirm geöffnet haben. Bei einer Sinkgeschwindigkeit von drei bis fünf Metern blieben ihm weniger als zehn Sekunden, einen geeigneten Platz anzusteuern, um dort das Landemanöver abzuschließen. Tariel öffnete seine Augen und genoss den Moment. Tief holte er Atem, dann nahm er die Absprunghaltung ein. Gaspar schlug ein Kreuz vor seiner Brust, rief: „Für dich ...“, und sprang hinunter in die Tiefe.

Oberkommissarin Sandra Holz verbrachte den Mittwoch in ihrem Büro mit Nachdenken. Irgendwie war den Hamburgern in diesen Januartagen nicht nach Morden, und das war auch gut so. Ihr Kollege, Hauptkommissar Schweiss, hatte sich schon gestern nach Bad Oldesloe zur wöchentlichen Dialyse abgemeldet und Bernd Silwer – inzwischen zum Hauptkommissar befördert – befand sich die komplette Woche im Urlaub.

Am heutigen 11. Januar 2017 wurde die Elbphilharmonie eröffnet. Zum Glück, überlegte Sandra. Diese entspannte Haltung der Hanseaten über die letzten zehn Jahre – was dieses Ausnahmegebäude Elbphilharmonie betraf – war beispiellos. Die Berliner und ihr Airport waren dagegen ein Kindergarten, glaubte sie. Das Polizeipräsidium in Alsterdorf wirkte fast verlassen, alle hatten irgendeine Funktion bei den Feierlichkeiten. Und wenn sie nur als Zuschauer auftraten. Auch sie hatte man eingeteilt, aber dann war Kollege Silwer als Mordbereitschaftsleiter diese Woche ausgefallen, und die Kommissarin hatte sofort zugegriffen. Sie mochte solche großen Feste und Menschenaufläufe nicht. Dieser Eröffnungstag der Elbphilharmonie eignete sich auch nicht für ihre kleine Tochter und Luca stand eh beim Kochen in der Pizzeria.

Ihr Leben lief gerade nicht so rund. Eigentlich gab es keinen Grund, besorgt zu sein, und trotzdem war sie es. Der Tod von Luca-Matteos Vater Anfang des Jahres hatte die Familie kurzzeitig enorm belastet und aus dem Trott gerissen. Giovanni Ferraro war nie krank gewesen. Trotzdem brach der 73-Jährige plötzlich hinter dem Tresen des Restaurants Famiglia zusammen und starb drei Tage später an den Folgen eines Herzinfarktes, ohne das Bewusstsein wiedererlangt zu haben. Noch während der Beerdigung dachte Sandra, dass dies doch ein schöner Tod sei und 73 Jahre ein relativ vernünftiges Alter war. Sicher hatten Luca und Marie-Therese eine andere Meinung dazu. Doch das Fehlen ihres Ehemanns glich Lucas Mutter Marie-Therese nach einer Weile durch regelmäßige Besuche in Sehmsdorf bei ihrer Enkelin aus. Inzwischen wurden diese Aufenthalte immer öfter zur Gewohnheit und die Frau hatte auch schon das Gästezimmer im Haus in Beschlag genommen. Es war Freude und Ärger zugleich, fand Sandra, während sie sich aus dem kleinen Coffeeshop der Mordkommission eine Tasse frisch gebrühten Kaffee besorgte. Freude darüber, dass Lara Sophie glücklich war, inzwischen drei Bezugspersonen zu besitzen. Freude auch darüber, dass es bei allen Diensten, die die Kommissarin antrat, keinerlei Probleme mit der Betreuung der Tochter gab. Zumal Luca zwischenzeitlich ja auch im Restaurant noch den verstorbenen Vater ersetzen musste. Das Ärgernis, das Sandra sah, war, dass Marie-Therese sich in alle familieninternen Angelegenheiten einmischte. Inzwischen auch – zum Leidwesen der Eltern – in die Erziehung von Lara Sophie. Irgendwie hatte Sandra die Nase voll, wusste aber auch nicht, wie man es ändern konnte. Man war inzwischen leider komplett auf die Frau angewiesen. Schon um das Leben der beiden Berufstätigen am Laufen zu halten. Das Thema beschäftigte die Kommissarin schon länger. Sie griff nach einer Akte, die oben auf einem Stapel lag, und begann sie durchzublättern.

Irgendwie war mir klar, heute würde etwas passieren. Heute, am Tage der Eröffnung der Elbphilharmonie. Aber eigentlich hatte ich stets am Morgen beim Aufwachen dieses seltsame Gefühl. Zumindest seit ich mich vor vier Monaten als Privatdetektiv selbstständig gemacht hatte. Schon von Anfang an war mir bewusst, wie dumm meine Idee war. Nach über zwanzig Jahren bei der Hamburger Kriminalpolizei jetzt als Privatdetektiv ohne Sonderrechte oder hoheitliche Befugnisse durch die Hansestadt zu rennen und einen – wie selbst gebastelt aussehenden – Ausweis vorzuzeigen. Ich war verrückt! Aber dennoch. Das Messingschild am Haus an der Langen Reihe 92 hatte ich endlich angebracht: Carsten-Oliver Lutteroth – Privatdetektiv – stand darauf. Ich drückte auf den Knopf des Kaffeeautomaten und gönnte mir den ersten einer sicher großen Anzahl Espressos für diesen Tag. Ich erwartete ja noch keine großen Fälle, große Einkünfte schon gar nicht. Doch zumindest so viel, dass ich Sonja, meine 450-Euro-Kraft, bezahlen konnte. Im Moment war das noch nicht der Fall, und ich war eifrig dabei, meine finanziellen Reserven aufzubrauchen. Lange würde das nicht mehr gut gehen. Gerade als ich die Tasse absetzte, klingelte das Telefon.

„Detektei Lutteroth, was kann ich für Sie tun?“ Ich hörte für einen Moment ein Schnaufen und erwartete den täglichen Anruf dieser Zeitungsverkäufer, die mir schon seit Wochen die Hamburger Abendpost schmackhaft machen wollten. Bisher vergebens und auch heute – da war ich mir sicher – würden sie es nicht schaffen.

„Mein Name ist Lüttli, Dr. Lüttli!“

Die Stimme brach ab. Ein Doktor? Sein Name sagte mir nichts und der Aussprache nach tippte ich auf einen Schweizer Staatsbürger. So viel glaubte ich aus den wenigen Worten herausgehört zu haben. Ich musste das Gespräch irgendwie hinauszögern.

„Doktor Lüttli, ich grüße Sie. Sie haben Glück, der Detektiv ist selbst am Telefon. Meine Sekretärin holt gerade ...!“ Hatte er schon aufgelegt? Sicher, bei solch einer blöden Ansage. Daran musste ich noch arbeiten, nahm ich mir vor, und dann ging es Schlag auf Schlag.

„Meine Frau wird seit einigen Wochen vermisst. Die deutsche Polizei glaubt an Suizid. Nein, dazu ist meine Evelin nicht fähig. Sie wurde sicher entführt ... wie dem auch sei, Sie müssen sie finden!“

Acht Stunden später saß mir Doktor Ueli Lüttli gegenüber. Er hatte die nächste Maschine aus Bern genommen und war mit dem Taxi von Fuhlsbüttel aus sofort zu mir gefahren.

„Ich weiß noch nicht, wo ich übernachten soll!“, erklärte der kleine Mann, Mitte sechzig, als er in mein Büro trat. Inzwischen war es draußen dunkel geworden und ich rechnete schon mal die Überstunden aus, die ich für den Schweizer machte.

„Sie müssen Evelin finden, Herr Lutteroth!“

Es klang wie ein Befehl, und ich nahm mir vor zu gehorchen. Lüttli begann zu erzählen, doch ich hörte nur mit einem Ohr hin. Was war nach den Jahren bei der Hamburger Drogenfahndung und später beim mobilen Einsatzkommando noch von mir übrig geblieben? Ein leicht übergewichtiger 42-Jähriger, dessen Selbstbewusstsein geringer war als das eines Kleinkindes. Einer, der den Schwanz bei der kleinsten Gelegenheit einzog und nachgab. Wo war Hauptkommissar Lutteroth, von allen Freunden und Kollegen Caro genannt, geblieben? Wo der Draufgänger mit dem schwarzen Gürtel in Taekwondo? Der, der nie vor etwas Angst ...

„Hören Sie mir überhaupt zu, Herr Lutteroth?“ Lüttli war erbost aufgesprungen und sein Gesicht hatte einen rötlichen Farbton angenommen. Ich ordnete schnell meine Gedanken und nickte Lüttli eifrig zu.

„Erzählen Sie mir bitte etwas über Ihre Frau!“

Lüttli hatte sich beruhigt. „Sie ist Ingenieurin. Nicht irgendeine Ingenieurin. Nein, Evelin hat die Verantwortung für die großen Projekte, wissen Sie?“

Ich wusste es nicht, nickte aber wieder verständnisvoll.

„Ob der Burj Khalifa in Dubai oder das One World Trade Center in New York. Sie riefen Evelin und sie richtete es.“ Lüttli sank etwas in sich zusammen und ich nutzte die Gelegenheit.

„Aber was hat sie denn hier in Hamburg gemacht?“ Ich wollte noch „König der Löwen besucht“ nachlegen, ließ es aber, denn der Blick Lüttlis sah schwer nach Töten aus.

„Ich weiß nicht, ob Sie der Richtige sind, Herr Lutteroth. Ich habe mich erkundigt und mir aus Ihrer Vergangenheit erzählen lassen. Man sprach von einem eiskalten Typen. Von einem besonders kalten Hund. Im Moment finde ich ... egal ... Evelin hat die Elbphilharmonie mitgebaut.“ Beide Männer schwiegen kurz, dann meinte Lüttli: „Und heute, wo sie die Lorbeeren ernten könnte, ist sie nicht dabei.“

Lüttli hatte sich wieder gefangen und nach zwei White Russian, meinem Lieblingsgetränk nach Espresso, war er wieder in der Spur. Als der Arzt auf meinen Rat hin mit der Taxe die fünfhundert Meter zum Centro Hotel CityGate am Steindamm unterwegs war, kannte ich die komplette Geschichte: Lüttli war Internist in einem Berner Krankenhaus, seine Ehefrau 20 Jahre jünger. Die 45-jährige Evelin war in Sachsen geboren und er hatte sie in einem der Hotels kennengelernt, an dem sie mitgewirkt hatte. Evelin Lüttli-Wagner war – seiner Aussage nach – viel in der Welt unterwegs. Ihr Job brachte es mit sich. So sahen sich die Eheleute eher selten. Aber sie waren über ,Skype‘ stets in Verbindung. Doch das blieb irgendwann aus. Die Bauingenieurin hatte ein Projekt namens TUBE in der Elbphilharmonie übernommen. Es ging, so Lüttli, um Rolltreppen, deren Einbau am Kaiserkai Schwierigkeiten machte, und sie sprach wohl davon, dass die Arbeiten fast 32 Monate stillgelegen hatten. Erst als die Ingenieurin die Leitung übernahm, konnten die Rolltreppen – Originalton Lüttli – „dank Evelins Fachwissen innerhalb weniger Wochen passgenau eingebaut und die Arbeiten abgeschlossen werden“. Zum Glück noch vor der gerade laufenden Eröffnungsfeier. Die hatte, so das Radio schon am frühen Morgen, Tausende Hamburger zum Kaiserkai aufbrechen lassen. Und die Lüttlis hatten den letzten Kontakt vor drei Wochen. Was mir jedoch mehr Kummer machte, war die Aussage des Ehemannes, dass man aufgrund seiner Vermisstenmeldung einen Abschiedsbrief der Ehefrau in deren Appartement gefunden haben wollte. Darin, so hatte die Hamburger Polizei Lüttli informiert, habe seine Ehefrau ihre Suizidabsicht mitgeteilt. Doch weder der Brief noch ihre Leiche waren bisher aufgetaucht. Kurz erinnerte mich diese Aussage an die Tote in der Elbe vor knapp einer Woche, doch an Zufälle zu glauben, würde mir bei meiner Lage eher noch mehr Probleme bereiten. Ich erklärte Lüttli, die besten Beziehungen zur Hamburger Polizei zu unterhalten – was natürlich nach meiner Entlassung aus dem Dienst eine Lüge war – und er unterschrieb mir, schwankend, den Auftrag, seine Evelin wiederzufinden.

Ich mixte mir schnell noch einen Gute-Nacht-Drink und ging einen Stock höher in mein Schlafzimmer. Es war schon geschickt, Büro und Wohnung in nächster Nähe zu haben.