18,99 €

Mehr erfahren.

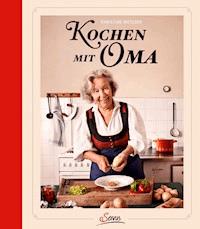

- Herausgeber: Servus

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2015

Großmütter sind die besten Köchinnen der Welt. Bei Oma schmeckt es doch immer am besten. Jahrzehntelange Praxis und so manche Geheimzutat machen Großmütter zu außergewöhnlichen Köchinnen. Eva Winkler-Hermaden ist eine von ihnen. In diesem Buch stellt sie 64 kulinarische Schätze für jeden Anlass vor. Neben klassischen Suppen-, Braten- und Mehlspeisrezepten verrät sie auch praktische Tipps rund ums Einmachen und Reste-Verwerten. Die zwölffache Oma erinnert sich, welche Speisen an Festtagen auf den Tisch kamen und wie die Not in der Nachkriegszeit sie lehrte mit sparsamsten Mitteln Köstlichkeiten auf den Tisch zu bringen. Ein wertvolles Buch für Hobbyköche, die sich nach dem Geschmack der Kindheit sehnen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 153

Ähnliche

EINLEITUNG - Der Geschmack der Kindheit

EINLEITUNG

Der Geschmack der Kindheit

J

eder kennt ihn: den Geschmack der Kindheit. Generationen von Frauen haben versucht, ihn „auf den Teller“ zu bringen, in der Hoffnung, der Gatte möge sich zufrieden zurücklehnen, mit der Serviette über den Mund wischen und sagen: „Das hat geschmeckt wie bei meiner Oma.“ Ein größeres Kompliment kann sich die Köchin nicht wünschen.

Ob Rindssuppe mit Grießnockerln oder Hühnersuppe fürs kranke Kind – Wurzelwerk darf nicht fehlen. © Markus Bassler

Sie wird es nicht erhalten, wenn sie exotische Kochbücher wälzt und Fernsehköchen ausgefallene Kreationen abschaut. Denn es sind meist die ganz einfachen Gerichte, die uns zurückführen in die Kindheit: eine Grießnockerlsuppe, eine Buchtel, frisch aus dem Ofen, ein Löffel Marmelade, in der man jede Himbeere schmeckt. Mit dem, was wir uns im Mund zergehen lassen, sind Gerüche verbunden, die Bilder und Emotionen wachrufen. Das Ticken der Uhr in Omas Küche, der Duft ihrer Schürze nach Kernseife und Germ, die Katze, die zusammengerollt auf der Ofenbank liegt. Die Wärme in der Stube, wenn man durchgefroren vom Toben im Schnee ins Haus kam – ein Löffel heiße Rindssuppe mit Frittaten bringt das Gefühl zurück, nach einem Abenteuer wieder sicher heimgekehrt zu sein.

Speisen, die dem kranken Kind ans Bett gebracht wurden – Kartoffelbrei, Hühnersuppe, heiße Milch mit Honig –, bringt auch der Erwachsene mit dem Gefühl der Geborgenheit in Verbindung. Wenn die Seele „Nahrung“ braucht, sehnt sie sich nicht nach Austern und Trüffeln. Es sind vertraute, schlichte Gerichte, die uns über Sorgen hinweg trösten: ein Eintopf, eine Suppe, ein Nudelgericht. Die Hirnforschung kann das erklären, wir tun es nicht.

Wir schauen nicht ins Hirnkastl, sondern in die Kochtöpfe und einer Frau auf die Finger, die ihr Leben lang gekocht hat. Eva Winkler-Hermaden, Jahrgang 1929, hat ihre erste Torte mit acht Jahren gebacken. Als älteste Tochter lernte sie früh, nicht nur im Haushalt mitzuhelfen, sondern auch in der Landwirtschaft Aufgaben zu übernehmen, die damals noch als „Männersache“ galten. Dieses Rüstzeug kam ihr zugute, als sie 1950 heiratete und ins steirische Kapfenstein kam.

Eva hat vier Kinder, zwölf Enkelinnen und Enkel und einen Urenkel. Gekocht hat sie nicht nur für die Familie, sondern auch für die vielen Gäste, die in Kapfenstein bei ihr einkehrten. Das Restaurant führt heute Sohn Martin, ein Haubenkoch. Eva rührt nicht mehr täglich in den Töpfen. Für uns hat sie sich wieder an den Herd gestellt und uns gezeigt, wie man so kocht, dass es schmeckt wie bei Oma. Ihr Credo: Einfach, sparsam und dem Jahreslauf folgen – was gerade wächst, kommt auf den Teller. So war das früher. Das sind die Zutaten, die ihn erzeugen: den Geschmack der Kindheit.

Schweinsbraten gab’s bei Oma an Festtagen, wenn die ganze Familie um den Tisch saß. © Markus Bassler

INTERVIEW - Mein Credo oder: Wie ich wurde, was ich bin

INTERVIEW

Mein Credo oder:Wie ich wurde, was ich bin

Die Südsteiermark war immer Grenzland, heftig umkämpft, oft überrannt. In einer Burg hoch über dem Land zu sitzen, war damals von Vorteil: Feind erkannt, Feind gebannt. Heute sitzt man hier des puren Genusses wegen, umsorgt von guten Geistern, die zum Blick Wein und Köstlichkeiten aus der Küche kredenzen.

Eva, bei der Vorbereitung auf unsere Gespräche bin ich auf einen alten Artikel gestoßen. Der wurde Mitte der 1980er-Jahre über die Gastronomie in Kapfenstein geschrieben und da steht ein Satz von dir, der damals wohl so außergewöhnlich war, dass er wörtlich zitiert wurde. Du sagst: „Wissen S’, dass ma im Winter Erdbeeren isst, davon halt i gar nix. Bei uns gibt’s des, was wachst und grad frisch is.“

Heute würdest du mit diesem Satz keinen Journalisten mehr vom Hocker reißen. Nachhaltigkeit, kurze Wege vom Produzenten zum Konsumenten, saisonale Produkte – diese Begriffe sind in aller Munde. Du bist sozusagen Trendsetterin. Wie kommt das?

Dazu muss ich ausholen. Wir hatten nichts. Gar nichts.

Weit über 80 Jahre alt und noch immer gut bei Puste. Wenn man mit dem Jahreslauf und dem Rhythmus der Natur lebt, bleibt man gesund. Das ist Evas Credo. © Markus Bassler

© Markus Bassler

Wann war das, in deiner Kindheit?

Nein, da war kein Mangel. Wir waren zwar acht Kinder, ich bin die Älteste, aber mein Vater war Leiter eines landwirtschaftlichen Betriebs, da war genug da. Wir haben einfach gelebt, aber nie gehungert.

Was hast du besonders gern gegessen als Kind?

Na das, was alle Kinder gern essen und was auch meine Kinder gemocht haben. Kaiserschmarren, Palatschinke, Mehlspeisen halt. Und Schinkenfleckerl oder Krautfleckerl, die Fleckerl mag ich noch heute ganz durchgekocht, also nicht al dente, wie das jetzt modern ist. Da gab’s den Kinderspruch, den kennen noch meine Enkel: „Warum spielen die Schinkenfleckerl immer Fleischversteckerl?“ Fleisch gab’s wenig, aber wenn, dann für alle. Es war nicht so, dass nur der Mann ein Stück bekommen hat, das war nicht so bei uns. Würstl waren was ganz Besonderes, und Semmeln. Wir haben uns immer gefreut, wenn wir krank waren, weil da haben wir Semmeln essen dürfen, na ja, halt leichter verdaulich. Und jeden Tag hat’s gegeben ein Glas Milch mit Honiggatscherl. Da hat die Mutter die Butter mit dem Honig verrührt auf dem Brot, das war praktisch, es hat nicht getropft. Da hat man nicht so oft die Leiberl waschen müssen. Süßigkeiten hat’s ja kaum gegeben, nicht so wie heute, die Kinder essen viel zu viel Schokolade.

Die Südsteiermark war immer eine arme Gegend und davon profitiert die Region heute. Das Geld zum Abreißen und Modernisieren fehlte und so blieb die Natur erhalten. © Markus Bassler

Hast du viel mithelfen müssen zu Hause?

Natürlich. Meine erste Torte hab ich mit acht Jahren gemacht, Mohntorte. Ich hab aber nicht nur im Haushalt geholfen, der Vater hat mich auch für, ja, sagen wir „männliche Aufgaben“ herangezogen. Wir waren ja erst drei Mädel, dann die Buben, und der Vater hat sich gedacht, „bis ich auf den Buam wart, der sechs Jahr jünger ist“, da hab ich das gemacht. Und so hat er mich auch zum Fleischhacker geschickt, mit dem hat er geredet, ob seine Tochter mal mithelfen kann. Da hab ich dann gelernt, wie die Stücke alle heißen und wie das tranchiert wird. Ich bin in der Woche vor Ostern hingegangen, da hab ich schulfrei gehabt, und da mussten Pasteten und so was gemacht werden. Und da hab ich Speckwürfel schneiden müssen, das wird ja heute alles maschinell gemacht. Und es war so kalt! Speck kann man ja nur schneiden, wenn er kalt ist, der muss fest sein. Und damals hat’s keine Moonboots gegeben, da bin ich gestanden stundenlang auf dem eiskalten Boden. Ja, harte Schule, aber ich konnt’s verwerten.

Wir haben uns immer gefreut, wenn wir krank waren, weil da haben wir Semmeln essen dürfen, na ja, halt leichter verdaulich. Und jeden Tag hat’s gegeben ein Glas Milch mit Honiggatscherl.

Wie bist du erzogen worden?

So wie das damals in einer bürgerlichen Familie üblich war. Tischmanieren, gerade sitzen – im Internat gab’s so Stockerl ohne Lehne, da lernst du das. Ordentlich essen ist ja ganz einfach, keine ELlenbogen auf den Tisch. Vor dem Essen wurde gebetet: „Komm Herr Jesu, sei unser Gast und segne, was du uns bescheret hast.“ Aufstehen durften wir erst, wenn die ELtern es erlaubt haben. Und was auf dem Teller war, wurde aufgegessen. Das ist eine Frage des Respekts vor der Nahrung, bei uns wurde nichts weggeworfen, da gab es einen Kompost oder die Tiere haben Reste gekriegt.

Und deine Kinder?

Die hab ich auch so erzogen. Meine Schwiegermutter hat g’sagt: „Is ja wurscht, Hauptsach’ sie haben was im Kopf.“ Aber das finde ich nicht. Manieren sind wichtig. Aber eines hab ich von meiner Schwiegermutter gelernt: das Sparen. „Das Sparen fängt beim Zündhölzl an“, hat sie immer gesagt. Die kam ja aus ganz kleinen Verhältnissen aus der Untersteiermark, 1916 hat sie hier angefangen als Hauswirtschafterin zu arbeiten. Der Rittmeister war alt und recht krank, 1918 ist er gestorben und hat ihr den Besitz vermacht.

Eva als Kind – sie hat sieben Geschwister und musste als Älteste schon früh mithelfen und in der Großfamilie mitarbeiten. Nicht nur im Haushalt, auch auf dem Hof.© Markus Bassler

OMA, WARUM ...

heißt die Palatschinke Palatschinke?

Mit Schinken hat das nichts zu tun, das verrät schon der Artikel: Es heißt die Palatschinke, im Plural die Palatschinken. Das Wort hat lateinische Wurzeln: Placenta bedeutet Kuchen. Im Rumänischen wurde daraus plăcintă, im Ungarischen palacsinta.

Diese Speise ist nur eine von vielen, die aus dem Osten der Monarchie zu uns kamen. Junge Frauen aus Böhmen, Mähren oder Ungarn, die Arbeit suchten, waren vor allem in Wien als Köchinnen willkommen und bereiteten dort die Gerichte zu, die sie von zu Hause kannten. Damals hat man in den Bürgerhäusern ja große Essen ausgerichtet, und wer eine gute Köchin hatte, stieg im gesellschaftlichen Ansehen.

Besonders beliebt bei Jung und Alt waren die feinen Mehlspeisen, die die Frauen kreierten, und dazu gehörte auch palacsinta. Diese Pfannkuchen, süß oder salzig gefüllt, nahmen bald ihren festen Platz auf dem Speisezettel ein, aber mit dem fremden Wort konnten die Leute nicht viel anfangen. Und so ersetzten sie csinta durch etwas, das sie kannten und das so ähnlich klang und schufen das Wort „Palatschinke“.

Die Frittaten, also die fein geschnittenen Palatschinken in der Rindssuppe, haben übrigens auch lateinische Wurzeln: Frigere heißt rösten, davon leitet sich das italienische fritto für gebacken, gebraten ab. Das Substantiv lautet frittata. Ein Beweis dafür, dass wir auch italienische Einflüsse in unserer Küche haben. Viele Regionen, die heute zu Italien gehören, waren früher Teil des Habsburgerreiches, und da fand ein reger Austausch statt, der auch in der Küche Spuren hinterließ.

Das ist ja eine Geschichte wie aus dem Kitschroman!

Na so romantisch war das nicht. Sie war ja schwierig, aber arbeiten hat sie können. Die hat den ganzen Betrieb geschupft.

Der Mann, den sie geheiratet hat, Burkhardts Vater, war Gelehrter, Professor für Geologie, der hat von Landwirtschaft nicht viel verstanden. Und nach dem Krieg, das war ein schwerer Schlag. Schau, wo das Buch liegt, da auf dem Sofa, hol’s her bitte. Das hab ich dir rausgesucht, die Erinnerungen meiner Schwiegereltern, damit du mir glaubst, wenn ich sag: „Wir hatten nichts.“ Lies ruhig vor.

Ein bisserl Fett darf schon sein beim Speck. Fett sei ein Geschmacksträger, betont Eva, die vom Wahn des „Dünnseins“ nicht viel hält.© Fotolia.com/ Quade

„Im Jahre 1945 am Ende des Zweiten Weltkriegs zu Ostern rückten die Russen in Kapfenstein ein. Die Russen plünderten die ganze Burg und Meierhof aus. Es wurden 50 Stück Rinder, ca. 50 Stück Schweine, 14 Stück wertvolle reinrassige Karakulschafe mit einem Widder, welcher im Jahr 1944 direkt aus der Buchara (Usbekistan) importiert wurde, vernichtet, abgeschlachtet und weggeführt. Das ganze Mobiliar von der Burg, Meierhof, Kellereien wurde weggeschleppt, gestohlen oder vernichtet, alle Fensterscheiben zerschlagen, alle Dokumente sind verlustig geworden. Alles Geschirr, Wäsche, Bettzeug ist der Plünderung anheim gefallen, im Meierhof alle Maschinen und Werkzeuge vernichtet und z. T. von der hiesigen Bevölkerung gestohlen. Zurück erhalten haben wir nur wenige Stücke und das ganze Vieh verloren.“

So war das und das hat uns geprägt, die Zeit nach dem Krieg. Meine Schwester lebt in Amerika, die ist wie ich, die kann auch nix wegwerfen. Und ihre Tochter sagt dann immer: „Mommy, the war is over!“ Aber eure Generation hat das ja nicht erlebt. Wenn du Erdäpfel geerntet hast und fragst dich: Soll ich die essen, das Brot damit strecken oder aufheben für die Aussaat im nächsten Jahr? – Da lernt man schätzen, was man hat und geht achtsam damit um. Wir haben in den ersten Jahren gewirtschaftet, wie das die Bauern Jahrhunderte lang getan haben: Nur zugekauft, was wir nicht selbst produzieren konnten.

Jahrzehntelange Arbeit war nötig, um dem Schloss sein heutiges Erscheinungsbild zu geben. Die Gebäude wurden nach dem Zweiten Weltkrieg geplündert und zerstört.© Markus Bassler

Deine Kinder und Enkel ziehen dich oft auf wegen deiner Sparsamkeit. Was sagst du dann?

Ich sag ja eh scho nix mehr. Was soll ich denn sagen? Ihr werdet’s schon noch sehen? Aber es regt mich halt auf. Alufolie zum Beispiel, da krieg ich zuviel. Was das kostet, abgesehen von der Umwelt. Auch in den modernen Kochbüchern, da, beim Scheiterhaufen: „Mit Alufolie bedeckt im Rohr überbacken.“ So ein Schmarrn, Alufolie hat’s früher auch nicht gegeben, der Scheiterhaufen kommt so ins Rohr. Überhaupt mag ich nur die alten Kochbücher, wo die Zutaten stehen und dann wie man’s macht, ganz einfach in ein paar Sätzen. Kein Plemplem.

Palatschinken

Palatschinken

mit Mangold

– 10 STÜCK –

Zutaten:

125 g Mehl * 250 ml Milch * 2 Eier * 1 Prise Salz * 100 ml Mineralwasser mit Kohlensäure

pro Palatschinke 1 TL Butterschmalz zum Ausbacken

Für die Füllung:

pro Person 1–2 Mangoldblätter * Salz und Pfeffer

1. Mehl und Milch mit dem Schneebesen in einer Schüssel verrühren. 20 Minuten quellen lassen, dann Eier und Salz einrühren, Mineralwasser zugeben. Gut durchrühren.

2. Butterschmalz in einer Pfanne erhitzen. Etwas Teig mit einem Schöpflöffel in die Pfanne geben, die Pfanne schwenken, bis eine dünne Teigschicht den Boden gleichmäßig bedeckt. Eine Probepalatschinke anfertigen. Wenn der Teig zu dünn ist, etwas Mehl einrühren, ist er zu dick, Flüssigkeit zufügen.

3. Die Palatschinken auf beiden Seiten goldgelb backen. Warm stellen.

4. Die harten Stiele der Mangoldblätter entfernen, das Grün in kochendem Salzwasser blanchieren. Abtropfen lassen.

5. Auf jede Palatschinke eine Portion Mangold legen, salzen und pfeffern, Palatschinke aufrollen.

Tipp: Palatschinken kann man auch mit Spinat, Käse, Haschee sowie Spargel füllen oder als Süßspeise mit Marillenmarmelade, Preiselbeeren oder Nussmischung (siehe hier) servieren.

© Markus Bassler

Ich hab dich beobachtet beim Kochen. Da hast du Paradeismark ins Szegediner Gulasch gegeben und dann die Tube von hinten nach vorne ausgedrückt und ganz fest aufgerollt. Das hat mich an meine Mutter erinnert. Die war Jahrgang 1920, also neun Jahre älter als du, und konnte sich furchtbar aufregen, wenn ich mitten in die Senftube hineingedrückt hab. Was du über die Alufolie gesagt hast, könnte auch von ihr sein.

Dann weißt du’s ja. Das war Sparsamkeit erzwungenermaßen ...

Keine Erdbeeren im Winter und keine aus dem Glashaus. Eva verarbeitet sie nur, wenn sie in der Region wachsen. Dann aber zaubert sie köstliche Kuchen und Erdbeerschnitten.© Markus Bassler

Die dann zum Credo wird? Du benutzt dieses Wort ja selbst, was ist dein Credo?

Nach wie vor dasselbe. Keine Erdbeeren im Winter. Alles soll frisch sein und es wird das verwendet, was gerade wächst. Ich würde auch heute, wo die heimischen Erdbeeren schon viel früher da sind, weil sie aus dem Glashaus kommen, keine Erdbeeren essen, die ich aus dem Glashaus holen muss. Der Mensch soll ja mit den Jahreszeiten mitwachsen. Ich glaub auch, dass das was mit der Gesundheit zu tun hat. Weil man isst ja im Frühjahr diese grünen Sachen, wie zum Beispiel den Röhrlsalat, um den Körper zu reinigen. Das süße Obst, die Zwetschken und Weintrauben und die Nüss’, das kommt im Herbst. Da sind die Kalorien drin, die man braucht, wenn es kalt wird. Die Nüss’, zum Beispiel, die hamstern die Tiere, um über den Winter zu kommen. Auch der Mensch: Wenn er sich an der Natur orientiert, bleibt er gesund.

Wenn ich mir anschaue, wie fit du bist in deinem hohen Alter, wage ich nicht, dieser Theorie zu widersprechen. Keine Erdbeeren im Winter!

© Markus Bassler

Klachelsuppe

Klachelsuppe

– 4 PORTIONEN –

Zutaten:

1 kg Schweinefüße (Spitzbein) * 1 EL Pökelsalz * 2 ungeschälte Zwiebeln * 1 ungeschälte Knoblauchknolle * 1 TL Pfefferkörner * 1 TL Piment * 1 TL Wacholderbeeren * 1 TL Majoran * 10 Lorbeerblätter * 1 TL Liebstöckel * 4 TL Salbei * 1 TL Thymian * 1 TL Rosmarin * 150 ml Wasser * 2 EL Mehl * 150 ml Essig

1. Klacheln in einen Topf geben und mit Wasser bedecken. Mit Pökelsalz bestreuen. Zwiebeln und Knoblauch sowie Gewürze zufügen.

2. Drei Stunden kochen lassen.

3. Klacheln aus der Suppe nehmen, Suppe abseihen, Mehl mit kaltem Wasser verquirlen und in die Suppe rühren. Aufkochen lassen, Klacheln in die Flüssigkeit geben, Essig zufügen, abschmecken.

4. Klacheln auf den Tellern verteilen, Suppe angießen. Wer will, kann das Fleisch und die Schwarten von den Knochen lösen und sie klein geschnitten in der Suppe servieren.

„Da ist nicht viel Fleisch dran, aber die Knocherl abzuknabbern ist ein besonderer Genuss. Wenn Suppe übrig bleibt, kann man sie für Sülze verwenden.“

© Markus Bassler

Röhrlsalat

Röhrlsalat

– 4 PORTIONEN –

Zutaten:

5 mittelgroße festkochende Kartoffeln * 300 g Röhrl (Löwenzahnblätter) * 1 mittelgroße Zwiebel * Essig * Kernöl * 1 TL Senf * Salz * Pfeffer

1. Kartoffeln kochen.

2. Löwenzahnblätter gut waschen und fein schneiden. Zwiebel schälen und fein hacken.

3. Aus Kernöl, Essig, Senf, Salz und Pfeffer eine Marinade zubereiten.

4. Die Kartoffeln schälen und möglichst heiß blättrig in die Marinade schneiden. Röhrl unterheben, lauwarm servieren.

Tipp: Die Löwenzahnblätter sollte man pflücken, bevor die Pflanze blüht, dann sind sie zarter.

© Markus Bassler

Szegediner Gulasch

Szegediner Gulasch

– 4 PORTIONEN –

Zutaten:

1 kg Schweineschulter * 1 kg frisches Sauerkraut * 1 mittelgroße Zwiebel * 3 Knoblauchzehen * 200 g Schweineschmalz * 3–4 TL Paprikapulver edelsüß * 500 ml Fleischbrühe * 1–2 TL Kümmel * 3–4 Lorbeerblätter * 1 EL Paradeismark * Salz * Pfeffer * 1 Becher Sauerrahm

1. Schweinefleisch in 2–3 cm große Würfel schneiden.

2. Sauerkraut zerkleinern.

3. Zwiebel schälen und in Würfel schneiden. Knoblauchzehen fein hacken.

4. Fleisch in einer Pfanne mit etwas Schmalz rasch anbraten. Salzen und pfeffern. Zur Seite stellen.

5. Restliches Schmalz in einem Topf erhitzen, Zwiebeln anlaufen lassen. Topf vom Feuer nehmen, etwas abkühlen lassen, Paprikapulver dazugeben.

6. Fleisch zu den Zwiebeln geben, Fleischbrühe angießen, salzen und pfeffern. Zugedeckt etwa 30 Minuten dünsten, gegebenenfalls Wasser dazugeben.

7. Knoblauch, Kümmel, Lorbeerblätter, Paradeismark und Sauerkraut dazugeben, gut verrühren und nochmal 45 Minuten garen, gegebenenfalls Wasser dazugeben.

8. Vor dem Servieren auf jede Portion zwei Esslöffel Sauerrahm geben.

Beilagen: Erdäpfel oder Wasserspatzn (siehe hier)

© Markus Bassler

BLICK ZURÜCK Der Kuppelpelz

BLICK ZURÜCK

Der Kuppelpelz gebührt dem Eber