14,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Ludwig Buchverlag

- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2021

Zeit zu handeln

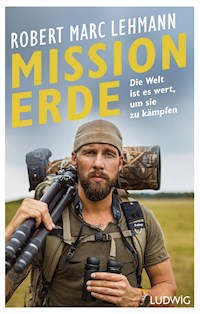

Robert Marc Lehmann ist auf einer Mission: »Mission Erde« - gewidmet dem Erhalt unserer Erde mit ihrer einzigartigen Natur und Tierwelt. Der Meeresbiologe, Fotograf und Umweltschützer ist weltweit in Einsätzen zur Rettung von Wildtieren und im Kampf gegen Umweltkriminalität unterwegs. Er nimmt uns mit auf sehr emotionale Wal-Rettungen, gefährliche Schildkröten- und Schuppentier-Befreiungen im Dschungel oder teils lebensgefährliche Missionen, bei denen er versucht, den Menschen, die unsere Erde zerstören, das Handwerk zu legen. Er zeigt, wie ernst die Lage ist, macht uns zu Zeugen der dramatischen Ereignisse auf unserem Planeten und erklärt, was jetzt getan werden muss und was jeder einzelne von uns tun kann – denn: Die Welt ist es wert, um sie zu kämpfen!

Das erste Buch, das hilft, die Welt zu retten: Mit dem Kauf gehört Ihnen ein Quadratmeter bestehender Urwald!

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Ähnliche

Zeit zu handeln

Robert Marc Lehmann ist auf einer Mission: »Mission Erde« - gewidmet dem Erhalt unserer Erde mit ihrer einzigartigen Natur und Tierwelt. Der Meeresbiologe, Fotograf und Umweltschützer ist weltweit in Einsätzen zur Rettung von Wildtieren und im Kampf gegen Umweltkriminalität unterwegs. Er nimmt uns mit auf sehr emotionale Wal-Rettungen, gefährliche Schildkröten- und Schuppentier-Befreiungen im Dschungel oder teils lebensgefährliche Missionen, bei denen er versucht, den Menschen, die unsere Erde zerstören, das Handwerk zu legen. Er zeigt, wie ernst die Lage ist, macht uns zu Zeugen der dramatischen Ereignisse auf unserem Planeten und erklärt, was jetzt getan werden muss und was jeder einzelne von uns tun kann – denn: Die Welt ist es wert, um sie zu kämpfen!

Zum Autor:

Robert Marc Lehmann, Jahrgang 1983, ist studierter Meeresbiologe und Forschungstaucher, außerdem vielfach ausgezeichneter Fotograf und Filmemacher. Der Abenteurer und Umweltschützer leitete in jungen Jahren Europas größtes Aquarium, bevor er mit der Zoo- und Aquarienindustrie brach und anfing, sich für Tiere in Freiheit und Artenschutz vor Ort einzusetzen. Er hält unter anderem inspirierende Vorträge zu Umwelt-, Tier- und Meeresschutz-Themen vor über 10.000 Schülern im Jahr. 2015 wurde er als „National Geographic Fotograf des Jahres“ ausgezeichnet, 2018 für sein Schaffen als Umwelt- und Naturschützer als „Mensch des Jahres” geehrt. Unter dem Motto: „Die Welt ist es wert, um sie zu kämpfen!” ist Robert Marc Lehmann weltweit in Einsätzen zur Rettung von Wildtieren und im Kampf gegen Umweltkriminalität unterwegs.

ROBERT MARC LEHMANN

MISSION

ERDE

Die Welt ist es wert,

um sie zu kämpfen

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Originalausgabe 04/2021

Copyright © 2021 by Ludwig Verlag, München,

in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,

Neumarkter Straße 28, 81673 München

Redaktion: Ulrike Strerath-Bolz

Umschlaggestaltung: Eisele Grafik-Design unter Verwendung

eines Fotos von © Christian Lehnen (Vorderseite) und

von © Robert Marc Lehmann (Rückseite)

Satz: Leingärtner, Nabburg

ISBN: 978-3-641-27301-9V001

www.Ludwig-Verlag.de

INHALT

VORWORT

Weltkarte mit den Schauplätzen der Expeditionen

PROLOG

1 »THEOPERATIVES« – AUFGEFÄHRLICHERMISSION

Philippinen – Schildkröten und Schuppentiere in Not. Und Ratten

Eine wirklich schlimme Nacht

Tubbataha – ein Riff und eine Erkenntnis

Sumatra – 79 – Last chance to see … maybe

Borneo – Waldmenschen

Indien – Tiger retten mit Dixi-Klos

Ein Fazit zum »Operatives«-Projekt

2 WERFISCHESTUDIERENMÖCHTE, MUSSSELBSTZUEINEMFISCHWERDEN

Alles begann mit einem Buch

Papierhaie, Musicals und Finnwale

Meeresbio-Studium und Forschungstauchen

Die dunkle Seite der Macht – das Aquarienbusiness

License to K(r)ill

Die Liebe zur Ostsee hat (k)einen Grund – Stralsund

Einer flog ins Kuckucksnest oder drüber …

3 HAIE – VOMJÄGERZUMGEJAGTEN

Der beste Job der Welt – Sharkguide

Panik, Blut – Premiere

Azorenhoch, Azorentief

Warum es wichtig ist, Haie zu schützen

Peru – Blood red ocean

4 ORCAS

Wal oder Delfin?

Killerwal, Mörderwal, Demonfish

Ingrid

Tag 31

Koru

5 EPILOG

Was nun?

Wo anfangen?

6 40 TIPPS, UMDIEWELTZURETTEN

Möglichkeiten, sich (aktiv) einzubringen

Einen habe ich noch für Sie (im wahrsten Sinne des Wortes)

BILDNACHWEIS

Für alle Menschen

Besonders für diejenigen, die mich dazu inspiriert haben, das zu tun, was ich tue. Und die, die mit mir um unsere Erde kämpfen.

VORWORT

»Warum zur Hölle tu ich mir das an?«, ist eine der Fragen, die ich mir am häufigsten stelle. Egal, ob ich am Schreibtisch oder beim Dösen am Flughafen neue Pläne schmiede. Ob ich tagelang meine Ausrüstung packe für die nächste Expedition. Ob ich versuche, diese ganzen Koffer und Taschen (mit teilweise 100 Kilo Übergepäck) am Schalter aufzugeben, ohne den Hass der eher mäßig gelaunten Check-in-Dame auf mich zu ziehen …

Ob ich dann bei 50 Grad Celsius und 99 Prozent Luftfeuchtigkeit oder bei knochentrockenen minus 30 Grad aus dem Flieger steige …

Ob ich nachts im Camp stundenlang auf der Suche nach Strom bin, um meine Kamera-Akkus zu laden, und dabei von Feuerameisen und Skorpionen angegriffen werde …

Ob ich mich nach einem Tagesmarsch mit schwerem Gepäck durch den Dschungel zum Feierabend auf eine Schale mit trockenem Reis und einem vertrockneten Stück Welskopf stürze …

Oder ob ich versuche, gegen den Widerstand eines Bataillons durstiger krankheitsübertragender Moskitos, gelangweilter Einsiedlerkrebse oder neugieriger diebischer Ratten wenigstens ein paar Stunden Schlaf zu finden …

Wenn ich in diesen Nächten, hin- und hergeschaukelt von geschmeidigen Zehn-Meter-Wellen, schließlich doch vor der inneren Ruhelosigkeit und dem äußeren Tiergewusel in meiner Kajüte kapituliere, die Hängematte verlasse und lieber das Foto- und Filmmaterial des Tages sichte, taucht immer mal wieder diese Frage aus den Tiefen meines Unterbewusstseins auf und nagt an meinen Nerven wie ein Biber an einem Apfelbaum (übrigens: Biber lieben Apfelbäume!). Warum zur Hölle … All das? Warum? Immer wieder?

Dabei kenne ich die Antwort auf diese Frage eigentlich schon. Ich kenne sie, seit ich als Kind mit meinem Großvater in der heimischen Natur gewesen bin, um kleine Staudämme in Bächen zu bauen und Mooshütten zu errichten, um Lagerfeuer zu machen, zu angeln und Tiere zu beobachten.

Ich tue mir das an, weil ich es nicht lassen kann. Weil ich es gut finde. Weil es wichtig ist, nicht nur für mich. Ein tiefer innerer Antrieb.

Ich büße bei jeder Expedition Klamotten ein, verliere Equipment an die extremen Bedingungen, oft auch vorübergehend meine Gesundheit, immer aber literweise Schweiß und fünf bis zehn Kilo Körpergewicht an Darmparasiten, wenig Essen und Stress. Doch es geht dabei eben nicht um mich. Es geht um mein Auge, meinen Finger am Auslöser, mein Gespür für Momente. Im Fokus sind immer Tiere, Menschen und deren Geschichten.

Ich fühle mich den Tieren enger verbunden als den Menschen. Dennoch gehört der Mensch bei den meisten Geschichten irgendwie dazu, hat einen Einfluss. Sei es durch Plastikmüll im Meer, Geisternetze, Kohlendioxid, Brandrodung oder illegalen Tierhandel: Es gehört immer auch eine menschliche Komponente dazu.

Ich will das Leben der Tiere einfangen, mit allen positiven und negativen Seiten. Ich will verstehen, wie das Leben einer Spezies unmittelbar an das Überleben vieler anderer Arten, ganzer Ökosysteme geknüpft ist. Und ich will mit meinen Bildern und Filmen, meinen Expeditionen, meinen Vorträgen in Schulen ein Verständnis dafür vermitteln, was wir von Tieren lernen und wie wir sie besser schützen können. Und zwar in ihrem natürlichen Lebensraum, vor Ort, nicht in irgendwelchen Zoos und Aquarien.

Jedes Tier, jeder Mensch hat seine Geschichte. Diese Geschichten haben sich auf sehr bestimmte und eindrucksvolle Art mit meinem Leben verknüpft, auf Dutzenden von Reisen, Touren und wissenschaftlichen Expeditionen in über 100 Ländern auf allen Kontinenten – ein paar davon möchte ich in diesem Buch erzählen. Meine prägendsten vielleicht.

Und ich freue mich, wenn diese Geschichten nicht nur unterhalten, sondern auch Fragen aufwerfen. Vor allem die Frage, wie wir aus all dem, was wir schon verloren haben, lernen können, nicht auch noch den Rest zu verlieren.

Denn das ist letztlich die wichtigste Antwort auf meine Einstiegsfrage: Ich tue mir das alles an, weil ich immer noch Hoffnung habe. Hoffnung, dass wir unseren Planeten, unsere Natur, unsere unfassbar reichhaltige, verschiedenartige und atemberaubende Welt über und unter Wasser immer noch retten können – weil wir es müssen.

Deshalb zur Hölle tue ich mir das an.

Schauplätze der Expeditionen

»Die Welt retten ist keine Frage des Berufes oder des Alters, es ist eine Frage des persönlichen Engagements.«

RML

PROLOG

»Ready?! Go! Go!! Go!!!«, brüllt Pete, der »Operatives«-Teamleader, und reißt die Schiebetür des Vans auf. Ich springe mit einem Team von Ex-Elitesoldaten und einer örtlichen Anti-Wildlife-Crime-Unit mitten hinein in den philippinischen Urwald und damit in eine Situation, die ich nicht annähernd beeinflussen kann. Ab hier gibt es nur zwei Möglichkeiten: Entweder ich werde das hier überleben, oder nicht. Unser Ziel ist es, ein Gelände, das vorher tagelang ausgespäht wurde, von allen Seiten zu stürmen. Hier, versteckt mitten im Dickicht des Dschungels, werden unter anderem, bedrohte Palawan-Waldschildkröten (Siebenrockiella leytensis) – eine der seltensten Schildkrötenarten der Welt – zum Verkauf angeboten. Übrigens sind Schildkröten (aktuell noch …) die einzige Tiergruppe, bei der ausnahmslos alle Arten vom Aussterben bedroht sind!

Ich bin dabei, um diese Rettungsaktion als Naturschützer, Fotograf und Kameramann zu dokumentieren. Das Team, dem ich folge, besteht aus harten Typen. Matt, ein durchaus Respekt einflößender, CrossFit-gestählter Ex-Marine, riss bei unserer ersten Begegnung gerade einen mittelgroßen Baum mit bloßen Händen aus, quasi als sportliche Betätigung am Morgen. Phillip, der Zweite im Bunde, rüttelte mit ihm zusammen an dem abgestorbenen Baum. Phillip ist ein bärtiger, schweigsamer, ganz ruhiger, ehemaliger Navy SEAL mit durchdringendem Blick, der nie über seine Zeit beim Militär und den Auslandseinsätzen in verschiedenen Kriegen spricht.

Wir folgen einem bewaffneten philippinischen Anti-Wildlife-Crime-Officer auf kaum erkennbaren Pfaden durch die grüne Hölle. Wir müssen mit allem rechnen. Der einheimische Officer von der Behörde mit Schusswaffe und kugelsicherer Weste, ich mit Foto-Weste und meinen beiden Kameras. Eine über der Schulter, eine immer im Anschlag, um jederzeit abdrücken zu können. In den Seitentaschen meiner Cargohose stecken zwei Blitzgeräte und jede Menge Akkus, auf dem Rücken trage ich meinen Standard-Foto- und -Film-Rucksack mit etwas über 20 Kilogramm Gewicht. Ob die Wilderer im Falle eines Schusswechsels einen Unterschied machen zwischen mir und meinen bewaffneten Kollegen, wage ich zu bezweifeln. Und meine Weste ist alles andere als kugelsicher.

Na gut, ich habe für den Notfall ein feststehendes Messer griffbereit vor die Brust geschnallt.

Man sagt ja, unterhalb von sieben Metern Distanz, ist man mit einem Messer, sofern man damit umgehen kann, einer Schusswaffe unter Umständen sogar überlegen. Ich muss die Wilderer also nur schön nah herankommen lassen, dann sind ihre Schusswaffen für mich quasi kein Problem mehr … Ja, nee, ist klar.

Wir tragen alle Camouflage, optisch gibt es zwischen den Ex-Soldaten und mir keinen großen Unterschied, sie haben lediglich einen noch entschlosseneren Ausdruck und (noch) etwas mehr Bart im Gesicht als ich, doch wir wollen alle das Gleiche: Die Typen diesmal drankriegen.

Während wir uns in der drückenden Hitze der philippinischen Insel Palawan weiterbewegen, verschwitzt, zerkratzt, voller Moskitostiche und Schürfwunden, durstig und Auge in Auge mit einer realen Gefahr, stellt sich mir die Frage: Wie zur Hölle bin ich hier gelandet? Wie kommt ein 32-jähriger Meeresbiologe und Kriegsdienstverweigerer in die Situation, zusammen mit bewaffneten Extrem-Natur-Tierschützern für eine bessere Welt zu kämpfen?

Als Pete, ein im Maori-Style-tätowierter Glatzkopf, Ex-Ölbohrer und nun Umweltschützer und Tierrechtsaktivist der extremeren Art, mich anrief und fragte, ob ich der offizielle Fotograf und Kameramann von »The Operatives« werden wolle, dachte ich nur: »Na klar!«, obwohl das Stellenangebot rückblickend recht mittelmäßig klang: Unbezahlt, circa vier bis fünf Monate lang, irgendwo in Asien, auf Verbrecherjagd gehen – und wir sprechen hier nicht von Taschendieben und Trickbetrügern. Die Chancen, heil aus der Sache herauszukommen, lagen bei 50 Prozent, und wir würden nicht nur (hoffentlich) Tiere retten, sondern wahrscheinlich ganz nebenbei einen internationalen Konflikt auslösen.

Ganz logisch, meine Antwort lautete: »Pete, das hört sich fair an, ich bin dabei.«

Hätte ich gewusst, dass ich hier landen würde, völlig ausgelaugt und mit fast zehn Kilo Körpergewicht weniger als zu Beginn dieser Mission, dann hätte ich vielleicht etwas anderes geantwortet. Doch keiner meiner »Operatives«-Kollegen fragt mich. Und so bleibt mir nichts anderes übrig, als das zu tun, was ich immer mache: weiter.

Denn in Petes Team muss man lernen, dass es manchmal einen ganz großen Einsatz braucht, um Geschöpfen, die sich nicht wehren können, zu ihrem Recht zu verhelfen.

1

»THE OPERATIVES« – AUF GEFÄHRLICHER MISSION

In meinem Portfolio steht »Meeresbiologe und Forschungstaucher, Fotograf und Kameramann, Abenteurer und Umweltschützer«.

Ich hatte bislang nicht den Eindruck, dass da noch irgendetwas Entscheidendes fehlt. Gut, da könnte noch Pazifist stehen, denn bei allem, was ich tue, suche ich immer nach einer friedlichen Lösung mit Worten und ohne Waffen. Und doch passiert, wie so oft im Leben, das Unerwartete: Ich werde Teil einer Eliteeinheit, bestehend aus Ex-Navy SEALs, Ex-Marines und Ex-SAS (Special Air Service), angeführt von einem Ex-Ölbohr-Plattform-Ingenieur. Na gut, ich bin ja immerhin ein Ex-Zivildienstleistender …

Ich werde Mitglied von »The Operatives«, einer ebenso verrückten wie entschlossenen Truppe von »Öko-Kriegern«, die alle eine Gemeinsamkeit haben: Sie haben alle vorher etwas anderes gemacht. Sie waren im Krieg, haben die Erde ausgebeutet oder, wie in meinem Fall, Tiere gefangen. Begleitet von einem Dokumentationsteam, haben diese Menschen nun in Afrika, Mittelamerika und Asien den Kampf gegen Umweltkriminalität aufgenommen. Sie kämpfen mit vollem Einsatz gegen den illegalen Wildtierhandel, die Abholzung der Regenwälder und gegen die gnadenlose Ausbeutung der Meere – und ich bin mittendrin.

Für die zweite Staffel der weltweit in über 90 Ländern ausgestrahlten US-TV-Serie, fotografiere und filme ich über und unter Wasser und erlebe in vier Monaten und fünf Ländern mehr Abenteuer, als ich es mir je hätte träumen lassen.

Ich darf vor Ort einige der seltensten Tiere der Welt filmen, und wir können andere davor bewahren, in brutalen Fallen zu sterben, als Statussymbol, Kopfschmerz- und Potenzmittel zu enden oder ein trauriges Leben in Gefangenschaft zu fristen. Ein gigantischer Erfolg, der allerdings unfassbar viel Kraft, Blut, Schweiß, Geld und Tränen kostet. Aber der Reihe nach …

Philippinen – Schildkröten und Schuppentiere in Not. Und Ratten

Auf Petes Kommando springen wir aus dem fahrenden Auto und stürmen auf ein Gelände, auf dem bedrohte Waldschildkröten zum Verkauf angeboten werden sollen. »Worauf habich mich da bloß eingelassen?«, frage ich mich in der Millisekunde, bevor meine Füße mit 20 Kilo Gepäck auf dem Rücken und 15 Kilo am Körper verteilt ungebremst auf den staubigen, ausgetrockneten Boden irgendwo im Hinterland von Palawan krachen.

Letztlich bleibt die Konfrontation mit den skrupellosen Tierjägern aus, wir sind wieder einmal fünf Minuten zu spät. Fünf Minuten, die bedeuten, dass unzählige Schildkröten bereits abgeholt und auf dem Weg nach Vietnam, China und Japan sind, wo die Tiere bei Sammlern als Raritäten im Terrarium enden. Dabei gibt es von der seltenen Unterart dieser Waldschildkröte nur noch wenige Tausend Individuen. Da hätten einige Dutzend Exemplare schon einen bedeutenden Unterschied gemacht. Wir sind vermutlich sogar noch an dem Käufer auf seinem Moped mit den zwei blauen Wasserfässern an der Seite vorbeigefahren. Wir hatten es irgendwie im Gespür, das sagten die Blicke, die wir untereinander in dem schaukelnden Van austauschten – aber wir waren mit Vollspeed Richtung Deal und Zugriff unterwegs.

Die zehn Typen, einer davon mit einer abgesägten Schrotflinte, schauen wenig überrascht. Als hätten sie schon auf uns gewartet. Sie haben lediglich ein müdes Grinsen für unseren spektakulären Auftritt mit riesiger Staubwolke und quietschenden Reifen übrig. Sie wussten, dass wir kommen. Woher, das weiß niemand. Oder na ja, irgendwer wird’s schon wissen.

Mein Herz schlägt wie verrückt beim Rausspringen aus dem Van. Dann geht der Puls runter. Frustration. Wir wurden wieder einmal aufs Glatteis geführt. Hier gibt es nichts mehr zu holen. Der Deal war tatsächlich bereits wenige Minuten zuvor gelaufen, die Beweise sind vernichtet. Wir finden nur noch ein paar feuchte Schalen, eingegraben im Boden, abgedeckt mit Zweigen und Palmwedeln. In den Schalen befinden sich ein paar Absplitterungen von Schildkrötenpanzern. Eindeutig, die Tiere waren hier. Zu Hunderten. Ich kann sie noch förmlich riechen.

Wir streifen durch das riesige, unübersichtliche Gelände und finden nach einigen Hundert Metern Marsch durchs Dickicht voller Dornen und Blätter, die einem schon bei kleinsten Berührungen im Vorbeigehen die Haut aufschneiden, eine frisch brandgerodete Schlucht. Der schwarze verbrannte Boden qualmt und knistert noch. Von den abgefackelten Bäumen ist nicht viel mehr als ein paar verkohlte Stümpfe übrig. Sie sind noch heiß. Das merkt Matt schnell, der sich völlig fertig nur kurz, eine Minute, sitzend ausruhen wollte.

Brandrodung, selbst von Sekundär-Regenwald, ist in dieser Gegend absolut verboten. Es ist ein trauriger Anblick, für jeden von uns. Keiner meiner Mitstreiter hat jemals zuvor eine frisch brandgerodete Regenwaldfläche gesehen, gespürt oder gerochen. Für mich ist es leider nicht die erste. Es ist der Inbegriff von Zerstörung, Hoffnungslosigkeit und Respektlosigkeit dem Leben und der Natur gegenüber. Entfacht mit einem einzigen Streichholz sind hier (Hundert-)Tausende Tiere gestorben, jahrhundertealte Bäume wurden unwiederbringlich zerstört. Wir sind nicht mit der Regenwald-Polizei hier, es bleibt bei bösen Blicken, Verwarnungen und den grinsenden Gesichtern der anrückenden Dorfbevölkerung über die lokalen Umweltschützer und ein paar weiße »Gringos« mit gutem Willen. Der Ausdruck in den Gesichtern der Operatives ist nicht in Worte zu fassen. Ich fotografiere und filme nicht. Aus Respekt. Was für ein Scheißtag. Mal wieder alles umsonst.

Eine Woche später sind wir endlich einmal rechtzeitig da und retten Hunderte kleiner Waldschildkröten aus den Fängen der Wildtiermafia Wir stoppen zusammen mit unseren einheimischen Kollegen der Anti-Wildlife-Crime-Unit, einen Pick-up voller Schildkröten: 132 Stück. Außerdem nehmen wir am selben Tag noch eine Art Baumarkt hoch, der stark bedrohte Schuppentiere (Manidae) und Tropenholz illegal verkauft. So illegal wie der Aufenthalt des Baumarkt-Besitzers, ein junger Chinese, keine 30 Jahre alt, der nun für über ein Jahrzehnt in den Knast muss. Wobei er für den Besitz und Handel mit den Schuppentieren nur lächerliche zwei Jahre aufgebrummt bekommt. Ganze zwölf Jahre sitzt er dagegen für den Besitz von zwei Kettensägen. Andere Länder, andere (Un-)Sitten … Ich erinnere mich noch genau an den Blick seiner schwangeren Partnerin bei seiner Festnahme: wenig überrascht und dennoch verzweifelt. Jede Tiergeschichte, jeder Treffer im Kampf gegen das illegale Wildlife-Business birgt nicht nur tierische Tragödien.

Bei einer Verhaftung von Wilderern und Umweltkriminellen zieht sich nicht selten auch eine menschliche hinterher. Aber es war seine Entscheidung, schnelles, einfaches Geld zu machen. Etwas Verbotenes, Illegales zu tun. Das muss ich mir immer wieder selbst sagen, auch wenn ich genau weiß, so einfach ist es leider nicht. »It’s hard to be legal, when you are hungry …« (Es ist schwierig, legal zu sein, wenn du hungrig bist …) war einer der Sätze von einem weißhaarigen Mann Ende 50 in roten Badeshorts auf den Stufen in den Gerichtssaal. Er war der Fahrer des Pick-ups mit den Schildkröten und einem Schuppentier auf der Ladefläche.

Moment mal, jetzt stand da schon ein paar Mal »Schuppentier«. Ich kannte weder das Wort »Pangolin« (Englisch für Schuppentier), noch hatte ich jemals ein solches Wesen gesehen, und das als Biologe, Säugetier-Fan seit über 30 Jahren, tierbelesen und voller Wissen über bedrohte Arten. Ich kannte das am meisten illegal gehandelte Säugetier der Welt nicht! Beschuppt, gepanzert, zahnlos, lange Zunge, spitze Schnauze, langer Greifschwanz, Knopfaugen, einem Gürteltier nicht unähnlich. Irgendwie wie eine Mischung aus verschiedenen Tieren. Gürteltier mit Ameisenbär vielleicht. Überwiegend nacht- und dämmerungsaktiv sind sie, ursprünglich im Verhalten und Aussehen, da schon ganz schön lang auf unserer Erde (fast 50 Millionen Jahre!) und irgendwie auch ein Tier mit Attitüde. Knuffig und dennoch zielstrebig und stark. Mit ihren Grabkrallen zerlegen sie ganze Termitenhügel und heben Ameisennester aus, ihre Leibspeise. Ihre einzige Speise.

Das ist vermutlich auch der Grund, warum ich sie nicht kannte. Ihre Ernährung ist in Gefangenschaft fast unmöglich, extrem teuer, aufwendig und kompliziert. Deshalb bekommt man diese Tiere (fast) nirgends in einem Zoo zu Gesicht. In meinen Kinderbüchern über Säugetiere fehlten sie einfach, in allen Dokumentationen, die ich gesehen habe auch. Im Studium hat mir nie jemand etwas über diese faszinierenden zahnlosen Säuger erzählt.

Über eine Million Schuppentiere werden jedes Jahr gefangen und in und nach Asien verkauft. Dort gelten ihre Schuppen als wichtige heilende Ingredienz in der traditionellen chinesischen Medizin und ihr Fleisch als Delikatesse. An dieser Stelle kurz zur Wirksamkeit: Ihre Schuppen lassen sich am ehesten mit der Struktur unserer Fingernägel und Haare vergleichen. Keratin, Horn, in mehreren Lagen. Medizinische Wirkung nicht nachgewiesen! Man könnte genauso gut seine eigenen Haare und Fingernägel verspeisen oder mal beim Hufschmied anrufen, ob man den Abrieb der Pferdehufe abholen kann.

Alle acht weltweit vorkommenden Arten, vier in Afrika und vier auf dem asiatischen Kontinent, sind vom Aussterben bedroht, und es ist seit 2016 höchst illegal, sie zu fangen und zu verkaufen. Dennoch passiert es weiterhin jeden Tag und bleibt meist ohne Ahndung. Sie sind eigentlich streng geschützt – aber das steht leider nur auf einem Stück Papier, nicht auf den Dienstmarken der Schuppentier-Polizei. Die existiert nämlich leider nicht.

Bei dem Einsatz auf den Philippinen konnte ich noch nicht ahnen, dass genau fünf Jahre später vermutlich fast jeder Mensch auf der Welt vom Schuppentier hören würde. Sie gelten neben Fledermäusen und Schleichkatzen als ein möglicher Zwischenwirt oder sogar Überträger für das Coronavirus.

An dieser Stelle wird besonders deutlich, wie wichtig eine zügige Abschaffung und strikte Ahndung des Konsums und des illegalen Handels mit Wildtieren ist. Wir Menschen sind einfach zu nah dran. In den Dschungeln dieser Welt lauern viele Gefahren für uns verweichlichte Städter. Giftschlangen, Schlingfallen und eben auch fiese Krankheiten. Der sich nach wie vor intensivierende Kontakt des Menschen mit Wildtieren ist der Auslöser für diese sogenannten Zoonosen. Die Übertragung von Infektionskrankheiten von Tieren auf den Menschen wird durch den immer häufigeren Kontakt gefördert. Der Rückgang der Lebensräume und das Eindringen des Menschen bis in die letzten unberührten Winkel tut sein Übriges. Wenn Corona vorbei ist – sofern das überhaupt möglich ist –, lauert das nächste dicke Brett nur um die Ecke. Die Frage ist, ob wir endlich anfangen, aus unseren Fehlern zu lernen. Eines beziehungsweise zweierlei Dinge zeigt das fiese Virus: Das Virus an sich ist nicht doof, es ist ausgesprochen klug, wie man sieht. Ich jedoch finde es saudoof, aber sehr schön. Egal wer man ist, es betrifft alle – jeden Erdenbürger. Und: Wir können alle, innerhalb kürzester Zeit miteinander arbeiten und die Welt in wenigen Tagen verändern. Bei dem ganzen Blödsinn, der mit dem Virus kam, doch auch irgendwie ein schönes Zeichen.

#Klimawandel #Artensterben #Miteinander #Zukunft

#NurEineErde

Das wundersame, urtümlich beschuppte Tierchen liegt eingerollt und eingewickelt in ein Netz unter dem Verkaufstresen des jungen Mannes. Seine Kühltruhen sind voller toter Exemplare, wie wir feststellen. Matt, der Ex-Marine, nimmt das Tier im Netz und setzt sich inmitten der rumwuselnden Operatives auf den Boden, während Pete dem jungen Chinesen eher weniger höflich und Respekt einflößend laut erklärt, was jetzt auf ihn zukommen wird.

Matt schneidet das Netz ganz vorsichtig mit meinem Messer auf, und zum Vorschein kommt dieser gepanzerte kleine Kerl, ein Tannenzapfentier, schwach, aber voller (Über-)Lebenswillen. Es schaut uns beide mit seinen kleinen, glänzenden Knopfaugen an und schnüffelt mit letzter Kraft. Es wird still um mich und Matt. Wir beide sitzen auf dem Boden inmitten einer Halle voller Action. In diesem Moment existieren für mich nur Matt und das kleine Tier in seinem Schoß. Sonst nichts.

Ich denke nur daran, wie lange es wohl schon so unter dem Tresen gelegen hat. Ich suche ein Glas, fülle etwas Wasser aus meinem Camelbak (Trinkbeutel) hinein, ohne Ahnung, ob das Tier, das ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal einer Tiergruppe zuordnen kann, überhaupt Wasser trinken würde. Aber es trinkt. Zuerst hastig, später zaghaft. Matt sitzt bestimmt eine Stunde mit dem Schuppentier auf seinem Schoß. Die schwarzen Kampfhandschuhe mit den Carbon-Fingerknöchel-Schonern schützend um das schlafende, geschwächte Tier gelegt. Ich weiß an dieser Stelle nicht, ob wir gleich einen weiteren Kadaver auf die Ladefläche unseres Pick-ups werfen werden oder ob es wenigstens dieses eine Tier schaffen wird.

Das kleine Schuppentier schafft es und kommt in ein Wildtier-Rehabilitations-Zentrum. Wir können es nach einigen Wochen Reha abholen, um es an einem geheimen Ort mitten im Dschungel wieder in die Freiheit zu entlassen. Ein perfekter Ort. Besser hätte es sich das Tierchen nicht wünschen können. Dafür haben wir zuvor einen gut versteckten alten Baum mit einem Termitennest ausgesucht, denn die unbezahnten Schuppentiere sind genau wie die »Blaue Elise« aus den Paulchen-Panther-Cartoons: Sie lieben alles, was mit Ameisen auch nur annähernd verwandt ist, über alles. Der perfekte Platz also. Während das befreite Pangolin im ausgehöhlten Baumstamm schmatzt und grunzt, grinsen wir uns stolz an.

Es ist für jeden im »Operatives«-Team ein einzigartiges Gefühl, den kleinen Kerl, für den wir unser Leben riskiert haben, wieder freizulassen. Ex-Marine Matt, der das Pangolin freilassen durfte, setzt seine Sonnenbrille auf und dreht sich kurz weg. Eine Fliege im Auge, bestimmt. Matt hat in den zwei Monaten zuvor nicht ein einziges Mal sein Gesicht verzogen.

Ich bleibe noch stundenlang allein im Dschungel zurück und lege mein Ohr an den warmen, rauen Baumstamm. Ich kann ihn hören. Schmatzend, schnüffelnd, glücklich. Ich hoffe, das Schuppentier kommt noch mal aus seinem Versteck heraus und ich könnte noch ein paar Fotos schießen. Fehlanzeige, wie so oft gehe ich mal wieder leer aus. Aber ich bin zufrieden. Der kleine Kerl sitzt nun in seiner neuen Behausung voller Futter. In Freiheit. Das ist das Einzige, was zählt.

Manche sagen natürlich: »Was macht es für einen Unterschied, gerade einmal einen einzigen Vertreter seiner Art zu retten?« – »Robert, bist du irre? So viel Kohle, Zeit und Energie für ein einzelnes Lebewesen?«

Na ja, für genau dieses eine Schuppentier macht es einen großen Unterschied, denke ich mir, während ich in der Nacht fast 20 Kilometer zurück »nach Hause« laufen und trampen muss. Mit meinem schweren Kamerarucksack. Wobei »zu Hause« in diesem Fall auch ein sehr weiter Begriff ist.

In den vier Monaten in Asien schlafe ich vorwiegend in, sagen wir mal, »rustikalen« Unterständen, auf Booten, im Sand, im Auto, auf Ladeflächen und an ganz anderen, unangenehmen Orten. Wenn wir ausnahmsweise mal nicht unterwegs sind, besteht mein Zuhause allerdings aus einer Bambushütte am Mangroven-Schlick-Strand. Zugegeben, das klingt wie ein romantischer Südseetraum, doch in Wahrheit teile ich mir die Hütte mit mehr Mitbewohnern, als mir lieb ist. Tausende krankheitsübertragende Moskitos sind dabei noch das Harmloseste.

Manche Ratte nutzt unsere sechs Quadratmeter Hütte als Toilette. Jeden Tag. Zum Glück fressen die Kakerlaken das meiste davon, scherzen meine drei Mitbewohner und ich jeden Morgen über die schwarzen stinkenden, schmierigen Knödelchen auf den zerbrochenen Fliesen unter dem Waschbecken. Irgendetwas muss dran sein, am Rattenkot; die Kakis tragen ihn voller Wonne weg.

Ein riesiges Rattenweibchen, fast katzengroß, versucht eines Nachts sogar, mein auf dem Boden liegendes T-Shirt durch einen Schlitz im Bambusboden zu klauen. Ich schaffe es gerade noch, mein Shirt zu retten, auch dank meiner grellen Taschenlampe, die genau wie mein Messer immer griffbereit neben meinem Kopf liegt. Die Ratte verzieht sich laut schimpfend.

Etwas weniger besitzergreifend, dafür aber umso lauter, sind all die Landeinsiedlerkrebse (Coenobitidae) im unteren Stockwerk. Zusammen mit dem staubtrockenen Laub der Seemandelbäume machen meine unbeliebten Nachbarn mit ihren leeren Schneckenhäusern am Hintern mehr Lärm als ein Kindergeburtstag. Am schlimmsten sind die Einsiedler, die ihren weichen Hinterleib in eine leere Coladose gezwängt haben. Super laut und metallisch im Abgang. Dazu kommen die bildungshungrigen und schwachstromsüchtigen Ameisen, die ihr Nest in meinem Laptop angelegt haben. Genauso wie es Douglas Adams und Mark Carwandine in ihrem Buch Last Chance to See – Die Letzten ihrer Art beschrieben haben – meinem absoluten Lieblingsbuch! Ich erlebe es jetzt am eigenen Leib. Eigentlich ganz lustig, aber eben auch ein teurer Witz auf meine Kosten. Einen neuen Laptop bekommt man ja nicht für einen Apple und ein Ei.

Nur am Rande will ich die Bataillone an Bettwanzen und Flöhen erwähnen, die von mir kaum mehr übrig lassen als geschwollene rote Pusteln. Überall. Ja, wirklich überall. Da bin ich fast dankbar für die mittelgiftigen Skorpione in meinen Stiefeln, die mich morgens beim Anziehen gleich hellwach werden lassen. Immer ausschütteln vor dem Anziehen – alte Dschungel-Überlebensregel. Eine wirklich wichtige Regel, stelle ich immer wieder fest, wenn ich unbedacht in meinen dunklen Rucksack greife, nachdem er einige Zeit auf dem Dschungelboden stand. Da lauert dann oftmals eine sechs- oder achtbeinige Überraschung.

In den Nächten kann ich mich zum Glück auch immer auf die 30-Zentimeter-Geckos unter der Hüttendecke verlassen. Vor allem darauf, dass sie ausschließlich zwischen Mitternacht und Morgengrauen ihre durchaus lautstarken Rangkämpfe austragen und dann gerne mal aus vier Metern Höhe genau auf mein Gesicht klatschen. Herabgestoßen vom laut krächzenden Kontrahenten. Zum ersten Mal genau so passiert in Nacht eins vor Ort! Ein schöner Einstand, nach 56 Stunden Anreise und Jetlag so groß wie Dirk Nowitzki.

Die Geckos, von denen hier die Rede ist, gehören zur besonders großen Art Tokeh (Gekko gecko), mit immerhin über 30 Zentimetern Länge, blaugrau, rot-orange-gefleckt. Wenn so ein buntcamouflagiger Kaventsmann mitten im Tiefschlaf auf meinem Gesicht landet, bin ich wacher als nach einem Liter Espresso. Aber toll finde ich Gekko gecko trotzdem. Ich meine, was gibt es Cooleres, als seine Füße mit ungefähr einer Milliarde Mini-Härchen (sogenannten Spatulae) zu besetzen und so eine riesige Oberfläche herzustellen, die aufgrund der Van-der-Waals-Kräfte sogar ein 300-Gramm-Reptil kopfüber an der Decke hält? #SpidermanStyle

Natürlich sind diese Lamellengeckos, wie gefühlt 90 Prozent (realistisch sind es »nur« ca. ein Drittel, aller die wir kennen …) aller anderen Tierarten, vom Aussterben bedroht. Warum ist das so, warum sind so viele Tierarten bedroht oder auf dem besten Wege dahin? Weil sie natürlich wieder einmal gegen irgendetwas helfen oder für irgendetwas gut sind. Lunge, Niere, Haut, Aids, dies, das … ohne jeglichen wissenschaftlichen Beweis jagt man die Kerlchen weltweit, besonders die großen Exemplare. Ich denke über den Verkauf der beiden Blödmänner an meiner Decke nach. Angeblich bekommt man mehrere Tausend Dollar für extrem große Exemplare, die ja bekanntlich besonders heilend sind … Ich habe früher sogar mein Geld damit verdient, Tiere zu fangen und zu verkaufen. Ich könnte es gut … Dazu später mehr. Aber zwölf Jahre Knast riskieren, 60 000 Dollar Strafe, nur für eine Nacht Schlaf? Nee. Außerdem will ich ja Tiere schützen. Auch die doofen.

Entsprechend hält sich mein Schlaf in diesen Gefilden bei 35 Grad in der Nacht und extrem hoher Luftfeuchtigkeit über Monate in sehr engen Grenzen. Da schlag ich mir die dunklen Stunden lieber mit Timelapse-Fotografie (Zeitrafferaufnahmen) und der Bearbeitung von Bildern und Videos um die Ohren. Oder ich finde mich selbst immer wieder schlaftrunken auf der Suche nach Strom und einem Generator, um meinen Koffer voller Batterien zu laden.

Es dauert sowieso meist nicht lange, bis ich vom Teamchef der Operatives aus der Hütte gebrüllt werde. »Robert! We are leaving in ten!« Zehn Minuten bis zum Abfahren. Zehn Minuten, um Kameras, Blitze, Akkus, Unterwasserkamera-Ausrüstung, Tauchkram und alles andere (Über-)lebenswichtige an den Start zu bringen.

Für jede Gelegenheit und mehrere Tage natürlich, denn was uns wo und für wie lange erwartet, bleibt meist ein Geheimnis des Einsatzleiters … Sehr beruhigend.

Ich muss also 24/7 abfahrtbereit und auf alles vorbereitet sein. Die Marines und Seals stopfen ihr Nötigstes an Klamotten und Essen in einen leichten Rucksack. Bei mir dagegen ist »das Nötigste« mein komplettes Kameraequipment das ich bei der feuchten, salzigen und gern auch staubigen Luft ständig pflegen und reinigen muss. Das hat mich über die Jahre zum Packexperten gemacht, denn neben den Kameras muss ich ja auch immer Proviant, Schutzausrüstung, Werkzeug, Taschen- und Stirnlampen, Laptop(s), Festplatten, Lesegeräte, ein Erste-Hilfe-Set & Medikamente, meine Unterwasserkamera und meine Apnoe-Tauch-Ausrüstung am Mann haben. Da kommen schon mal schnell über 100 Kilo zusammen. Ich selbst begnüge mich mit einem winzigen 30-Kilo-Rucksack voller Kameraequipment und genau einer frischen Unterhose, das muss reichen, auch mal ein oder zwei Wochen lang. Denn eins steht fest: Wer mit 30 Kilo Gepäck 20 Kilometer durch den Dschungel läuft, rennt und klettert, stellt beim Abendbrot keine Fragen mehr. Besonders, wenn es zur Belohnung dann nur einen kleinen, ekligen, knochigen Fisch und drei Dutzend Reiskörner gibt. Lecker!

Kein Wunder, dass ich unterwegs mit den Operatives über die Monate fast 15 Kilo abnehme und häufiger ans Aufgeben denke als an eine Badewanne und frisches Brot. Ja, Brot, das vermisse ich auf Expeditionen immer schon nach kurzer Zeit und tatsächlich am meisten. Nach meiner Rückkehr esse ich immer als Erstes ganz langsam eine Scheibe Mischbrot. Es ist jedes Mal eine Offenbarung für mich und meinen Gaumen.

Trotzdem: Das Handtuch würde ich nie werfen! Es wurde eh längst geklaut, diesmal wirklich von dem riesigen schwangeren Rattenweibchen mit den prallen Zitzen unter meiner Bambushütte, das darauf wahrscheinlich gerade selig schläft oder den neuen Rattennachwuchs auf die Welt bringt. Oder beides. Ich hatte nur ein Handtuch dabei. Wegen dem Packmaß. Mist!

Eine wirklich schlimme Nacht

Die Tage mit Pete und den Operatives sind immer lang. Frühes Aufstehen, unerbittliches körperliches Training, Einsätze besprechen. Mal verschwinden zwei vom Team über Nacht, mal fehlt Pete oder einer unserer Informanten eine ganze Woche. Dann geht es plötzlich ganz schnell. Aufsitzen, es geht los!

Es ist 23:50 Uhr … Wir verlegen einen großen Teil des Equipments aus dem Basislager der Operatives in Richtung Norden und fahren einige Stunden über gefährlich kurvige und enge Pisten durch die Nacht. Warum durch die Nacht? Na ja, sagen wir es mal so: »Ein Haufen durchtrainierter, vollbärtiger weißer Männer, 25 bis 35 Jahre alt, angeführt von einem tätowierten Glatzkopf Anfang 50, in zwei völlig überladen Jeeps, mit Booten auf den Dächern …« Selbst in den verrücktesten asiatischen Ländern sind wir nicht gerade unauffällig. Wir bewegen uns deshalb genau wie militärische Spezialkräfte meistens nachts. Einfach, um nicht aufzufallen.

Der Plan dieses Mal: Dynamit- und Cyanid-Fischer auf frischer Tat ertappen. Beide Aktivitäten sind illegal. Dynamit-Fischer machen es sich besonders einfach. Sie versenken selbst gebaute Minibomben (kleine Plastikflaschen mit Sprengstoff und Zündschnur) an Riffen, es macht einmal ordentlich »Bumm!«, und dann kann man ein paar Sekunden später einfach alle Fische an der Oberfläche aufsammeln. In einem gewissen Umkreis wird dabei alles plattgemacht, was Kiemen hat und zusätzlich werden natürlich jahrhundertealte Riffe zerstört. Über »Beifang« muss man hier gar nicht reden. Alles stirbt. Ganz einfach.

Es ist eine massive, nicht selektive Zerstörung, und die Wiederbesiedelung auch in den schnell wachsenden tropischen Riffen dauert viele Jahrzehnte. Unter Wasser hinterlässt die Bombe wie an Land, ein Feld aus Nichts, hier eben mit Kalkbröseln. Man erkennt einen Dynamit-Fischer meist ganz gut: an den fehlenden Gliedmaßen und dem niedrigen IQ. Denn diese Art zu fischen, ist die kurzsichtigste und zerstörerischste aller Methoden. Der Lebensraum, Nachwuchs, die Elterntiere, einfach alles ist am Detonationsort unwiederbringlich verloren. Und so eine Detonation ist laut, man erregt also unweigerlich Aufmerksamkeit.

Oft müssen die Bombenfischer relativ nah unter Land bleiben. Im offenen blauen Nichts der Hochsee verpufft die Druckwirkung einfach sinnlos. Das Land ist allerdings dicht besiedelt, irgendwer bekommt es immer mit …

Eine Alternative zur lautstarken Fischerei ist die lautlose Fischerei mit Cyanid. Dabei legen die Fischer noch selbst Hand an. Sie verwenden Natriumcyanid, eine eng mit Zyankali verwandte, höchst toxische Verbindung. Den Cyanid-Fischer erkennt man an seiner gelähmten Gesichtshälfte, den lahmen Extremitäten, sensorischen Ausfällen oder leichten bis mittleren Sprachstörungen. Tauchen können manche der Jungs jedoch ganz gut.

Die Fischer benutzen meist weiche Plastikflaschen mit einem kleinen Loch im Deckel, die mit dem Gift befüllt sind. Man kann es im knietiefen Wasser watend oder Apnoe (mit angehaltenem Atem) tauchend oder auch versorgt durch einen Kompressor-Garten-Atem-Schlauch in 20 Metern Tiefe anwenden. Ein kurzer Spritzer, ein bisschen Fächeln der Giftwolke ins Riff oder zwischen die Steine, und in Sekunden sind die Fische betäubt oder tot. Vereinfacht gesagt, kann den Zellen im Fisch durch das dissoziierte Cyanid, kein Sauerstoff mehr zugefügt werden. Die Tiere ersticken quasi innerlich. Der Prozess ist allerdings manchmal reversibel. Allein die richtige Dosierung macht es aus und trennt in betäubte und tote Tiere. Hier kann man sich entscheiden: Entweder der Fisch kommt lebendig in den äußerst lukrativen internationalen Aquarienhandel* oder tot auf den Teller – guten Appetit! Das Geschäft ist recht lukrativ im Vergleich zu dem Hungerlohn, der sich mit »normaler« Netz-Fischerei verdienen lässt. Auch hier gibt es wieder zwei Seiten der Medaille. Was ist die Alternative, die dem illegalen Cyanid- oder Dynamit-Fischer zur Verfügung steht? Ein hartes Leben in Armut und Hunger, aber mit einem reinen Gewissen?

Wofür würden Sie sich entscheiden?

Zurück zu unserem Plan: Wir wollen die illegalen Aktivitäten der Fischer dokumentieren, Beweise sammeln. Das klingt, während ich es schreibe, eigentlich ganz einfach. Der tatsächliche Ablauf gehört bis heute zu meinem Top-Five-Höllennächten.

Wir brauchen ein Basislager für unsere nächste Mission. Den ganzen Tag spähen wir Handelsplätze für marine Zierfische und Verkaufsplätze für Speisefische aus. Pete trifft sich mit Informanten. Auf der Suche nach etwas Unauffälligem zum Übernachten kommt uns aus nicht ganz uneigennützigem Antrieb heraus die Idee, uns doch einmal in der extremem Auffälligkeit eines richtigen Hotels zu verstecken. Wir sind bereits dreimal an der kleinen Hotelanlage mit Pool vorbeigefahren. Keiner wollte etwas sagen, aber alle dachten das Gleiche. Saubere Bettlaken und Handtücher, ein richtiges Kissen, kaltes, wenigstens kühles Wasser, vielleicht sogar mit Sprudel. Fließendes warmes Wasser aus einer echten Dusche. All das hatten wir monatelang schon nicht mehr. Mein Konto ist längst einige Tausend Euro im Minus, aber scheiß drauf, ich brauche das jetzt, wie jeder hier in diesem klapprigen, männerschweiß-verklebten Jeep ohne Klimaanlage und ohne TÜV.

Ich gehe freiwillig rein, um die Lage zu sondieren, frage möglichst unauffällig, recht touristisch, nach der Chance auf fünf Zimmer. Meine Geschichte: Ich bin mit meinen Kumpels im Urlaub, wir haben uns ein bisschen verfahren, es wird ja schon relativ zeitig dämmrig und wir wollen Bier! (By the way: Ich trinke kein Bier. Es schmeckt mir einfach nicht – ist aber immer ein guter Opener.) Kurzum, wir würden gern hier die Nacht verbringen.

Der dicke, blondierte langhaarige Typ, der mit seiner Bierdose, sonnenverbrannt, zartrosa und breitarmig am Rand des Pools baumelt, ruft mir mit ostdeutschem Akzent aus der Ferne zu: »Watt du yu want mei frend? I saw yu pässing bei, sri times aalredi!« – Na Spitze, sehr unauffällig wir waren. Viel wir noch zu lernen hatten … Bei ihm jedenfalls fehlt nur noch die 30 Jahre jüngere Philippino-Ehefrau namens »Honey«, um mein stereotypes Bild vom deutschen Auswanderer zu komplettieren, der hier auf den Philippinen mit seiner Billig-Hotel-Anlage seinen Lebensabend bei Sonne, Strand und Bier genießt …

Ich bitte ihn lässig, cool und touristisch um die Zimmer. Und höre meinen Heimatdialekt. Bingo! »Tut mir leid Jüngelchen (ich hatte damals noch keinen Vollbart), für dich und deine Kumpels da oben inne Jeeps, ich hab nüscht mehr frei. Sorry.«

F*ck!!!

Der Pool, das eiskalte Lemon-Gatorade im gläsernen RedBull-Kühlschrank, die weichen Handtücher auf den Sonnenliegen, all das zerrinnt vor meinem geistigen Auge in einer Sekunde wie eine Tüte Gummibärchen auf einem Autorücksitz im Juli. Ich kann die fragenden Blicke meiner Kollegen im Jeep über 100 Meter durch meinen Rücken spüren. »What the f*ck is he doing!?«

Er muss meinen entgleisten, extrem enttäuschten Gesichtsausdruck gesehen und Mitleid bekommen haben, denn er gibt uns ein unklimatisiertes, unfertiges Zimmer, nicht viel mehr als ein Rohbau. Ohne Dusche, kaum staubig, mit einem Doppelbett und fast 15 Quadratmeter klein. Wir sind zu acht, und ich werde sicher nicht im Bett schlafen. Mist.

»Die Richelle, meine Frau, macht euch das fix einigermaßen fertig!« Na ja, immerhin heißt sie nicht »Honey«. Mindestens 30 Jahre jünger ist sie trotzdem.

Jetzt muss man sich die Gesichter der Operatives vorstellen bei der Überbringung der Nachricht. »Hey guys, we got a room!« – »Only one?« Den Rest der Konversation mit den schlafdefizitären, ausgehungerten und verschwitzt-klebrigen Ex-Soldaten erspare ich Ihnen an dieser Stelle.

Die Anlage stellt sich aber als ganz gutes Basislager heraus. Wir können die zwei Jeeps einigermaßen geschützt vor Blicken Neugieriger parken, die Ausrüstung auf der Wiese hinter der Anlage aufbauen, und es gibt sogar einen direkten Zugang zum Meer, am hauseigenen blicksicheren Strand. Sieht alles optimal aus! Bis auf die Zimmersituation und die Gesichter der Jungs. Pete ist als Einziger irgendwie happy. Das ist eigentlich fast immer so.

Es wirkt fast surreal, als wir im schönsten Sonnenuntergang die zwei schwarzen Keppler-Kajaks aufbauen, unser Zodiac-Schlauchboot aufpumpen, den Außenborder anschrauben, die Infrarotlichtkanonen anbringen (um eine ganze Bucht bei Nacht mit für den Menschen unsichtbarem Licht auszuleuchten), die Nachtsichtgeräte und meine Tauch- und Kameraausrüstung einladen. Keiner spricht. Es ist irgendwie schön. Ruhig, fast besinnlich. Doch das soll sich sehr schnell ändern.

Wir wollen nach Sonnenuntergang direkt los. Die illegalen Fischereiaktivitäten sind nach Petes Informationen circa ein bis anderthalb Stunden Seeweg von hier entfernt. Ein Kinderspiel. Eigentlich …

Was nämlich noch anderthalb Stunden Weg entfernt ist, ist das verdammte Meer! Sorry, aber ich hätte wirklich kotzen können. Ich werde so wütend, wenn ich daran zurückdenke! Ich weiß noch nicht einmal, auf wen. Aber 100 Prozent fürchterliche Wut herrscht in mir bei dem Gedanken an den Beginn dieser Nacht.

Es gibt auch auf den Philippinen Ebbe und Flut. Die sind aber in der Regel relativ schwach. Also keine Unterschiede von mehreren Metern wie in der Bay of Fundy (21m!). Dumm ist nur, wenn man sich eine Hotelanlage mit der flachsten Bucht der Welt ausgesucht hat! Bei nur einem halben Meter Ebbe ist das Meer anderthalb Kilometer entfernt von unserem Strand. Ich kann es nicht mal sehen in dieser mondlosen Nacht, die wir uns ausgesucht haben, damit uns die Fischer nicht bemerken. Genau das wird für uns jetzt zum Problem.

Wir wussten nicht, wie weit das Meer entfernt sein würde. Unterbewusst weiß ich aber schon, was auf uns zukommt. Ein Riesenhaufen Mist. Elefanten, nein Triceratops-Haufen groß! All night long.

Es heißt also tragen. Ein Zodiac mit fast 250 Kilogramm Gesamtgewicht, 100 Kilo Ausrüstung, zwei Kajaks, Tauchflaschen, Bleigürtel usw. Wir waren bei der Ankunft in der schmuddeligen Hotelanlage schon relativ ausgelaugt von Monaten in der Hitze, dem dauerhaften Schlafmangel, dem ein oder anderen Durchfall durch verdorbenes Wasser und den eher dürftigen hygienischen Bedingungen und on top natürlich fertig von allen vergangenen Missionen.

Jetzt laufe ich in absoluter Finsternis, ohne Kopflampe (da man uns sonst sehen würde), mit einem zentnerschweren Zodiac auf meiner rechten Schulter, meiner 15-Kilo-Unterwasserkamera in der linken Hand, den 10-Kilo-Bleigürtel um die Hüfte geschnallt. In einem fünf Millimeter dicken Tarn-Neopren-Apnoe-Tauchanzug, durch scharfkantige abgestorbene Korallenbruchstücke und über einen stinkigen Faulschlammboden, der mit Seeigeln gespickt ist und einen immer wieder wie eine Unterdruck-Saugglocke bis auf Knöcheltiefe einsaugt. Den letzten Kilometer gehe ich einseitig barfuß, der Neoprensocken steckt wahrscheinlich heute noch dort. Zähne zusammenbeißen! So wie alle anderen auch. Ich erinnere mich noch ganz genau an das erste schmerzhafte Eindringen des ersten Seeigelstachels in die tieferen Schichten meiner circa einen Zentimeter dicken Hornhaut an der Ferse. Es folgen noch viele weitere.

Nicht nur Seeigel, auch Korallenbruchstücke dringen kanülenartig durch die aufgeweichte Haut meiner Füße, die ihnen kaum Widerstand entgegensetzt. Von oben drücken das Zodiac und der Bleigürtel um meine Hüften mit ordentlich Gewicht nach. Bis eben hatten mich wenigstens noch drei Millimeter dicke Neoprensocken vor Schlimmerem bewahrt. Jetzt bin ich verloren, zumindest auf der einen Seite. Würde ich in diesem Moment sagen: »Bitte kurz absetzen«, dann könnte mich das das Leben kosten. Apropos Leben: Hier in den Tidepools mit ihrem urinwarmen Wasser, die wir gerade durchwaten, leben übrigens auch Steinfische (Synanceiidae), die giftigsten Fische der Welt. Mit viel Pech kann man an ihrem Gift jämmerlich und ziemlich schmerzvoll eingehen. Ein paar Jahre zuvor wurde ich auf einer anderen Mission in Schweden vom giftigsten Tier Europas (ein Fisch), dem Gewöhnlichen Petermännchen (Trachinus draco) gestochen. Aus Rache und zu Recht, denn ich habe dieses Tier und 24 seiner Artgenossen im Auftrag eines Aquariums gefangen … Jedenfalls eine der schmerzhaftesten Erfahrungen meines Lebens. Bislang. Monatelange Schmerzen, Gips, Nervenschäden, braucht kein Mensch!

Etwas Schlimmeres kann ich mir gerade als Missionsstart nicht vorstellen. Es ist eine Tortur, für alle. Schlimmer als jeder Navy-SEAL-Eignungstest. Mein Anzug ist an der Schulter von der Last des Zodiacs aufgerissen, und auch die anderen haben blutende Schürfwunden auf der jeweiligen Trageschulter. Abgesetzt haben wir nicht! Wir ziehen es durch wie ein SEAL-Team. Was für ein Schwachsinn! Ich bin stocksauer, behalte es aber für mich, da sowieso keiner einen Ton sagt. Ändern kann man es eh nicht. Verbessert hätte es auch nichts. Ich bin schon vor dem Start der Nachtmission völlig am Ende. Jeder andere im Team auch, das kann man sehen.

Wir müssen das verfluchte, voll beladene Zodiac anderthalb Kilometer weit bis in knietiefes Wasser tragen, bis wir anfangen können zu rudern. Allein das dauert schon anderthalb Stunden! Anderthalb Stunden weniger, um illegale Fischer zu jagen. Endlose Minuten, die wir eigentlich nicht haben.

An den Außenborder ist noch längst nicht zu denken bei dem flachen Wasser und den unzähligen Korallenblöcken. Wir müssen noch gut einen weiteren Kilometer rudern. Es war die schlechteste Einstiegsstelle der Welt, es kann einfach nicht wahr sein. Ich glaube jeder im Team hätte spätestens hier gern abgebrochen. Es wäre vermutlich auch sinnvoll gewesen.

Es gibt aber eben nur diese eine Chance. Denn die Nachricht verbreitet sich schnell, wenn es um ausländische Umweltschützer in einem schwarzen Speed-Boot geht. Das sieht man hier nicht allzu häufig. Einen Tag später hätte man von unserer Anwesenheit überall in der Region gewusst, und wir hätten keinerlei Chance mehr gehabt, jemanden auf frischer Tat zu ertappen. Zum Glück sind die Nächte in den Tropen lang. Etwa elf Stunden lang herrscht völlige Dunkelheit. Wir haben noch siebeneinhalb. Also gut. Es ist ja nur diese eine Nacht.

Es ist ein herrliches Gefühl, dieser laufende, laut gurgelnde, nach Benzin stinkende Zweitakter. Nachtsichtgeräte auf und Vollspeed durch die Finsternis in Richtung Fischer. Phillip reißt den Gashebel an der Pinne des Außenbordmotors in Richtung Hase, dem Gegenteil von Schildkröte, so ist das bei Außenbordmotoren gekennzeichnet. Eindeutig, idiotensicher.

Apropos Idioten: Keine zehn Minuten später hat sich ein dickes, glitschiges Seil der hiesigen Aquakultur-Farmen für Algen und Muscheln um den Propeller unseres Motors gewickelt. Diese Seile schweben so um die zehn Zentimeter tief unter der Wasseroberfläche, gekennzeichnet nur durch schwarze Bojen, die manchmal bis zu einigen Hundert Metern weit auseinandertreiben. Wer zur Hölle macht denn so was? Unmöglich, die bei Nacht zu sehen. Den Weg zwischen den Seilen hindurch kennen nur die Einheimischen. Ich sehe aber keinen Einheimischen in unserem völlig überladenen Zodiac mit Extratiefgang. Genau da liegt das Problem. Ich lerne in dieser einzigen Nacht unglaublich viel darüber, wie man Dinge nicht macht.

Außenborder aus und hochklappen. Ich schneide das Seilgewirr aus der Schraube, und weiter geht’s. Hätte man uns bei Tage gesehen, dann hätte man vermutlich einen Kampfhubschrauber angefordert, um uns zu eliminieren. Ein schwarzes Zodiac rast übers Meer. Darin sitzen acht Typen, teilweise in Tarn-Neopren-Anzügen und mit Nachtsichtgeräten. An den Seiten sind zwei schwarze Kajaks wie Schutzschilde verzurrt, und im Heck steht eine selbst gebaute Infrarotlichtkanone … Im Boot: Pelicases, Zarges-Boxen, Camouflage überall. Es ist eng, feucht und der Inbegriff von unkomfortabel. Alles tut weh, die offenen Schultern, die Hände vom krampfhaften Festhalten an den Seitenleinen des Zodiacs. Die Arme sind verkrampft vom Festhalten der Kajaks. Eigentlich ist jetzt wirklich alles Scheiße. Schlimmer kann es nicht mehr kommen, denke ich.

Falsch. Die erste Leine im Propeller war nur eine von etwa 30 auf dem Weg zu den Fischern und circa 20 auf dem Rückweg, in denen wir uns verheddern. Der Weg führt genau durch unzählige Farmen, es gibt einfach kein Weg daran vorbei. Es ist zum Verzweifeln. Jedes Mal bedeutet das: Motor aus, hochklappen, rausschneiden. Es gibt keine andere Möglichkeit. Man sieht diese verdammten Leinen einfach nicht! Dass der Motor inklusive Schraube diese Nacht überlebt, grenzt an ein Wunder.

Völlig frustriert, fernab jeglicher Toleranzgrenze, kommen wir in »the zone« an. Motor aus, rudern. Gespräche einstellen, absolute Ruhe, Funkgeräte auf Flüstermodus, Infrarotlichtkanone an und suchen! Von Bucht zu Bucht.

Da! Da sind sie! Kajaks zu Wasser!

Ich verstaue meine Tauchausrüstung inklusive Kamera und Unterwasserlicht in meinem Fußraum und zwänge mich mit Phillip, dem Ex-Navy SEAL, lautlos in eines der Kajaks. Alle sind ganz still, jeder kennt seine Aufgabe, es gibt nichts mehr zu besprechen. Pete bleibt als Einsatzleiter an Bord des Schlauchbootes und überwacht die Operation. Im anderen Kajak paddeln Ex-Marine Tim und der französische EX-SAS-Soldat Stephane gemeinsam mit uns los. Es herrscht absolute Totenstille. Selbst das beinahe geräuschlose Einspitzeln unserer Paddel in das 28 Grad warme Wasser der Sulusee ist eigentlich zu laut. Das Salzwasser läuft am Griff meines Paddels herunter und brennt wie Säure in meinen offenen Händen und meinen Wunden an den Füßen und der Schulter. Egal – ich bin ein Ex-Zivi! Mit allen Wassern habe ich gewaschen!

Mehrere Kilometer patrouillieren wir paddelnd, suchend nach dem richtigen Boot für eine unbemerkte Annäherung, durch die Nacht. Meilenweit hören wir das Rattern der Atemluftkompressoren für die Versorgung der illegalen Taucher. Es sind viele. Bestimmt ein Dutzend.

In dieser mondlosen Nacht, mit einem Profil von nicht einmal 40 Zentimetern Höhe, pirschen wir uns ungesehen, lautlos bis auf 10, 15 Meter an die illegalen Fischer heran. Die sind schwer damit beschäftigt, im Schutz der Dunkelheit nach Nemos (Anemonenfischen/Amphiprion), Dories (Paletten-Doktorfischen) und ihren Freunden zu jagen, für das lukrative internationale Geschäft mit den Salzwasser-Zierfischen. So wie ich früher, nur noch illegaler. Ich weiß ganz genau, wie sich die Männer auf dem von uns observierten Boot fühlen. Sie sind im Jagdfieber, im Goldrausch!

Ich habe früher mein Geld damit verdient, Meerestiere zu fangen, zu transportieren und zu verkaufen. Das ist kein Highlight meines Werdegangs. Ich bereue es jeden einzelnen Tag. Es brauchte fast 20 Jahre, um meine Meinung über die Haltung von Tieren zu Hause und in Zoos und Aquarien um 180 Grad zu verändern. Aber es war auch wichtig. Nur so konnte ich einen sehr exklusiven Einblick in die Aquarienindustrie bekommen.