17,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: MÄRZ Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2022

Der eindringliche Roman der gefeierten Musikerin: ein erotischer Fiebertraum Jo ist als Austauschstudentin in einem seltsamen neuen Land. Sie verläuft sich, findet keine Wohnung und erst recht keinen Anschluss. All ihre Probleme scheinen gelöst, als Carral sie bei sich aufnimmt. In einem alten Brauereigebäude ohne Wände, das sie sich fortan mit der immer grenzenloser werdenden Frau teilt, werden Jos Sensibilität und all ihre Sinne auf eine harte Probe gestellt. Je näher die beiden sich kommen, desto weniger kann Jo zwischen ihrem und Carrals Körper unterscheiden, beide erscheinen ihr wie ein zusammenhängendes Geflecht, wie Pflanzen. Auch ihre Träume und ihr waches Erleben verschwimmen, bis sie glaubt, sich selbst in der Fremden verloren zu haben. Die norwegische Musikerin und Schriftstellerin Jenny Hval schafft in ihrer Prosa das, wofür auch ihre Musik gefeiert wird: Ein so tiefer wie kompromissloser Blick auf Politik und Sexualität, Begehren und Körper.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Ähnliche

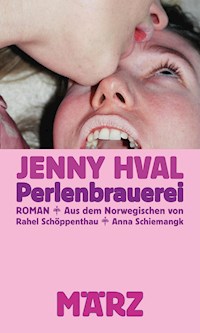

Jenny Hval

Perlenbrauerei

Roman

Aus dem Norwegischen vonRahel Schöppenthau und Anna Schiemangk

Inhalt

Milch und Seide

Die Kiste

Die Schatten

Die Wohnung

Die Äpfel

Die Fruchtperlen

Der doppelte Schlaf

Die Mondlippen

Die Sporen

Die Brauerei

Pym

Seeschnecken

Schwimmhaut

Der Hallimasch

Der Leuchtturm

Der Sturm

Goldapfelstiele

Eden

Schwarze Frucht

Unter dem Meer

Epilog

Milch und Seide

Da, und nicht da.

Draußen vor dem Hostelfenster ist die Stadt von dickem Nebel bedeckt. Die Hafenstraße unter mir verschwindet in beide Richtungen ins Weiße und liegt dort unten wie eine kleine Brücke zwischen zwei Wolken. Ab und zu lichtet es sich etwas und ich kann die Umrisse einiger Inseln weiter draußen im Meer sehen. Im nächsten Augenblick sind sie wieder verschwunden. There, not there, there, not there, flüstere ich an die Scheibe und trommle mit den Fingern im Takt der Worte gegen das Glas, dunk, du-dunk, als ob ich einen neuen Herzrhythmus für meine neue Heimat schaffe.

So saß ich am ersten Morgen in Aybourne da, mit dem Oberkörper am Fensterrahmen und die Stirn gegen die Glasscheibe gepresst. Meine Schultern taten mir noch von den Trägern des Wanderrucksacks weh. Ich hatte ihn im Zug vom Flughafen nicht abgenommen, nur dagestanden und krampfhaft alle meine Sachen festgehalten, während fremde Haltestellen und Werbeplakate in grellen Farben vorbeiflimmerten. Der Rucksack hatte sich tiefer und tiefer in meine Schultern eingegraben während ich die Haltestellen bis Central Station herunterzählte und beobachtete, wie die Leute instinktiv im richtigen Moment am Türgriff zogen, um die Türen aufzubekommen. Ich hatte versucht mir die Technik genau einzuprägen, um beim Ausstieg nicht zu verraten, dass ich diesen Zug zum ersten Mal nahm – aber als wir am Hauptbahnhof ankamen, stellte ich mich an den Ausgang rechts und zog sinnlos am Türgriff. Eine ältere Dame tippte mir auf die Schulter, The other side, love, und ich schaffte es immerhin, mich rechtzeitig aus dem Zug zu stehlen. Dann stand ich eine Weile auf dem Bahnsteig während ein Strom Rush-Hour-Fahrgäste an mir vorbeieilte, so wie sich Flusswasser um einen kleinen Stein teilt.

Die ganze Reise war hart gewesen, zu viel Handgepäck, eine zu große Jacke, der widerlich süße Parfümgeruch im Tax-Free-Shop. Im Hostelzimmer spürte ich meinen Körper leichter werden, und ich stellte mir vor, dass der Nebel draußen auch mich verschluckte, auflöste. Die Überreste der Reise lagen um mich herum verstreut: Flugtickets und Werbebroschüren auf dem Tisch, ein englisches Modemagazin auf dem Bett, Salz- und Pfeffertütchen auf dem Boden. Das Echo der fremden Stimme, die über die Zuglautsprecher doors closing verkündet hatte, verklang im Geräusch der Autos draußen auf der Straße und dem Summen einer Fliege hinter der Gardine. Ich schloss die Augen. Das Fensterglas war kalt und trocken. Als ich aufstand, um zu duschen, hatte ich einen unförmigen Fettabdruck auf der Scheibe hinterlassen.

Das Gemeinschaftsbad lag auf der anderen Seite des Gangs. Es war ein schmuddeliger und farbloser Raum mit graugelber Tapete an den Wänden und einem dunklen Teppich auf dem Boden. Die Emaille der Badewanne war verblichen und stumpf. Ich wusch meine Hände und bemerkte, dass über dem Waschbecken kein Spiegel war, sondern nur ein dunkler, viereckiger Abdruck und eine rostige Schraube, wo der Rahmen einmal gehangen hatte. Ich fand den Spiegel auf dem Spülkasten hinter der Toilette wieder, als hätte ihn jemand dazu benutzt, sich beim Wichsen zu spiegeln. Jetzt spiegelten sich mein Bauch und meine Hüften darin, und ich blieb wie ein Mann aufrecht vor der Toilettenschüssel stehen, während ich mir die Hose aufknöpfte. Es fühlte sich fast seltsam an, dass ich keinen Schwanz hatte, den ich aus dem Hosenstall herausholen konnte. Als ich den Jeansstoff und meine Unterhose über die Oberschenkel herunterschob, sah das dunkle Dreieck aus Schamhaar seltsam leer aus, wie eine halbfertige Skizze. Ich drehte mich um, setzte mich auf der Toilettenschüssel zurecht, und blickte zwischen meinen Beinen hinunter, wo ein dünner Urinstrahl ins Klo lief. Das schmutzigweiße Porzellan wurde langsam mit Säuregelb bedeckt. Fast schade, die ganze Farbe runterzuspülen, dachte ich.

Danach setzte ich mich unten im Frühstückssaal an einen Ecktisch. Das Frühstück war fast vorbei und eine gelangweilte Servicekraft stapelte Behälter mit Aufschnitt in einen Kühlschrank. Um mich herum unterhielt sich eine Gruppe Golfspieler lautstark. Manche hatten bereits Schirmmützen an und tranken mit weißen Handschuhen ihren Kaffee aus Pappbechern. Lange, schwarze Golftaschen standen an die Wände gelehnt. Der Raum fühlte sich voll an. Der Kaffee schmeckte nach dem alten, verrauchten Teppich. Auf den Zuckerwürfeln in der Schale lag Staub.

Als ich auf die Straße kam, brach das Morgenlicht durch den Nebel und glitzerte auf den blanken Straßenbahnschienen. Ich folgte den Schienen bis zur nächsten Haltestelle und kickte mir meinen Weg durch platte Tetra Paks und fettiges Zeitungspapier. Die Schaufenster der Läden spiegelten eine unscharfe Version meines Körpers, verpackt in unbekannte Werbeschilder und englische Wörter: News Agency, Pharmacy, Milk Bar. Als die Straßenbahn kam, hatte auch sie einen Namen, den ich nicht wiedererkannte, Prestwick Hill.

Der Wagen war halbvoll. Ein massiger, betrunkener Mann saß gut sichtbar auf dem hintersten Platz. Er wechselte zwischen Halbschlaf und diffusem Gebrabbel hin und her. Wenn er einschlief, rutschte er jedes Mal ein Stück weiter den Sitz herunter, und seine Hose glitt weiter und weiter die Hüften herab. Er trug keine Unterhose. Die anderen Fahrgäste taten so, als wäre nichts: Ein paar Jugendliche unterhielten sich gedämpft, ein Mädchen las angestrengt in einer Zeitung, andere starrten aus dem Fenster. Ich nahm meinen Reiseführer und blätterte ein wenig darin herum, schaffte es aber nicht, mich darauf zu konzentrieren. Wie alle anderen in der Straßenbahn sah ich nur den Mann und seine Hose. Ab und zu wurden kurze Blicke ausgetauscht, und als die Hose endlich über seine Hüften herab und bis auf die Oberschenkel rutschte, entstand eine plötzliche und unangenehme Gemeinschaft im Wagen, ein gemeinsames, schnell klopfendes Herz. Niemand schaute hin und gleichzeitig sahen es alle: das schlaffe, rötliche Geschlechtsteil, das aus seinem Schritt heraushing wie eine keuchende Zunge. Unruhe breitete sich zwischen den Sitzen aus, unsere Körper begannen zu jucken und zu schwitzen. Ich sah mich um und traf überall auf flackernde Augen. Schließlich gingen zwei neu zugestiegene Männer zu dem Mann hinüber, halfen ihm, seine Hose wieder anzuziehen und warfen ihn beim nächsten Halt höflich aus dem Wagen. Ich sah ihn in eine Einkaufsstraße hineintaumeln und um sich herum ein Loch in die Menschenmenge reißen. Alle Fahrgäste im Wagen atmeten auf und konnten sich wieder sich selbst zuwenden, in ihre jeweiligen Sitzgruppen verschwinden. Ich war wieder allein.

Ich stieg im Zentrum an einem kleinen Park zwischen großen Bürogebäuden aus. Der Nebel hatte sich endlich gelichtet. Kräftige Wolken zogen über meinem Kopf dahin, viel höher und schneller als die Wolken zu Hause, dachte ich, als läge Aybourne in einer Senke tief in der Erde. Ich hatte keinen konkreten Plan und keine Karte, deshalb setzte ich mich in ein Café und bestellte das, was sich wahrscheinlich am leichtesten aussprechen ließ. Als mein Tee an den Tisch gebracht wurde, sah ich, dass Milch in der Tasse war, obwohl ich nicht darum gebeten hatte. Der Tee war ganz weiß, aber ich sagte nichts. Auf der Straße begann ein Herbstregen. Zwischen Geschäftsleuten mit Regenschirmen oder Zeitungen über dem Kopf wurde der Asphalt gesprenkelt, dunkelgrau und dann schwarz und glänzend wie Schneckenhaut. Ich zog die Füße auf den Stuhl, als würde ich in einem kleinen Rettungsboot sitzen, und trank den weißen Tee. Zwischendurch versuchte ich eine englische Zeitung zu lesen, aber es war zu anstrengend. Also sah ich mir die Bilder an und lauschte dem Regen durch die offene Tür, lauschte den Füßen und Regenmantelstoffen, die über Haut und Baumwolle raschelten, wenn sich jemand setzte, den fremden, schweren Münzen, die auf den Tresen klirrten und den Tassen, die gegen Untertassen klapperten.

Als ich an diesem Nachmittag zurück ins Hostel kam, stand ein großes asiatisches Mädchen an der Rezeption. Sie sah verwirrt aus. Die Rezeptionistin versuchte ihr zu erklären, wie sie einzuchecken hatte.

»You need to sign your name here, please«, seufzte sie, aber das Mädchen sah nicht so aus, als würde sie verstehen.

»But I have room, yes … from the university«, sagte sie. Ein Junge mit Anzug und amerikanischem Akzent versuchte zu helfen, aber das Mädchen begriff auch nicht, was er sagte, und sie sah angestrengt hinunter auf den Tresen. Ich schlich an ihnen vorbei, froh, andere Austauschstudenten zu sehen. Im Gemeinschaftsraum in der zweiten Etage grüßte ich ein paar Leute: zwei Mädchen aus Vancouver, die Karten spielten, und ein Geschwisterpaar aus Madagaskar, das abwechselnd telefonierte. Später in der Nacht hörte ich sie laut auf Französisch streiten, und als eine der beiden eine Tür zuknallte, knackte der Fußboden. Aus dem matten, graublauen Teppich stieg ein Stoß schweren Staubs in die Luft des Dachbodenzimmers auf.

Die ganze Nacht hatte ein wütender Meereswind durch die Ritzen meines Fensters geblasen und ich erwachte am nächsten Morgen mit dem Gefühl, dass die Kälte in mich eingesunken war, die Knochen in Holz und die Haut in Späne verwandelt hatte, wie bei Pinocchio. Als ich mich streckte, knackte es in meinen Schultern wie in den Holzwänden und im Fensterrahmen, und ich zog mir mehrere Schichten dicke Kleidung an, bevor ich zum Frühstück nach unten ging.

Das Essen im Frühstückssaal war glatt und flüssig: seidenweiche, weiße Brotscheiben, die sich wie Zuckerwatte im Mund auflösten. Zähe, geleeartige Marmelade ohne Kerne und mit einem unbestimmbaren Beerengeschmack. Butter und cremige Erdnussbutter, Honig und Milch, Marmite und Ketchup. Weicher Puffreis und schlabbrige Spiegeleier. Von zu Hause hatte ich alles als körnig in Erinnerung: Vollkornbrot mit harter Rinde und grober Leberwurst, das Gefühl von Korn und Fasern, die mit schwarzem Tee heruntergespült werden und wie feuchte Kiesel den Hals herunterrutschen. Hier knirschte nur der Zucker, wenn ich kaute. Ich saß und steckte immer wieder den Finger in die Zuckerschale, zerknackte Korn um Korn zwischen meinen Zähnen.

Die Austauschstudenten wirkten genauso glatt und schimmernd. May, das asiatische Mädchen, hatte glänzendes, dickes Haar, der amerikanische Junge David trug ein frisch gebügeltes Hemd, das schön unter den Hosenbund gesteckt war, und die kanadischen Mädchen Ella und Lauren lächelten mit geraden, weißen Zähnen. Sie saßen zusammen und sprachen mit langsamen, höflichen Stimmen über Reiseerlebnisse, das Wetter und ihre jeweiligen Städte:

»Wir haben Thailand gemacht, Malaysia, Vietnam, so pretty, Indonesien, Bali, awesome, und bald wollen wir nach Südamerika …«

Ich hatte sie kaum wiedererkannt, als ich in den Frühstückssaal gekommen war, als wären ihre Gesichter zusammen mit den Tellern über Nacht abgewaschen worden, die Augen und Lippen von Honigflecken und Krümeln befreit.

May und ich unterhielten uns ein wenig, nachdem die anderen zum Shoppen losgezogen waren. Ihr Händedruck war wässrig und ihre Haut erschien mir so glatt wie die Erdnussbutter auf der Weißbrotscheibe vor mir. Wie sich herausstellte, kam sie aus China. Sie hatte sich einen gewaltigen Teller Coco Pops, eine große Tasse Kakao, ein Glas Milch und etwas Brot mit an ihren Platz genommen.

»Europäisches Essen«, sagte sie und lächelte, während sie mit einem Esslöffel einen Riesenklecks Butter aus der Schale fischte und ihn ungleichmäßig auf der Brotscheibe verteilte. »Ich liebe Milch«, fuhr sie fort.

Ich lächelte zurück und steckte mein Messer in ein Gefäß mit Erdnussbutter.

»Du magst …«, May rang ein wenig damit, das richtige Wort zu finden, »… Club?«

»Club?«

»Tanzen …« Sie schlürfte ihren Kakao.

»Ah, feiern«, sagte ich. »Ich geh nicht so oft weg.«

»Oh, aha. Ich mag.«

»Ja? Gehst du zu Hause oft aus?«

»Ja, ich und Freunde. Tanzen, singen …« May versuchte, den Löffel in ein kleines Päckchen Marmelade hineinzubekommen, doch der Löffel war einfach zu groß dafür.

»Mit einem Messer ist es einfacher«, sagte ich.

»Oh«, sagte sie und wurde rot.

In der Rezeption waren große Papierumschläge von der Universität für jeden von uns angekommen, mit einem Willkommensbrief, einem Campusplan und Informationen über verschiedene Ausflüge und Veranstaltungen in und außerhalb von Aybourne. Die Veranstaltungen hatten lustige Titel: You talkin‘ to me? war ein Kurs für umgangssprachliches Englisch, und Fish’n’chippin’ Aybourne war eine Angeltour. Die allererste Veranstaltung hieß Tackle the Town. Ich hatte mir die Beschreibung noch nicht angeschaut, aber die anderen Studenten im Hostel wirkten so begeistert, dass ich mitging. Wir wurden von Alice, einer amerikanischen Dame aus dem Austauschbüro, abgeholt und nahmen die Straßenbahn zu einem sehr großen Stadion, wo wir ein Rugbyspiel zwischen zwei lokalen Mannschaften sehen konnten. Alice zeigte uns unsere Plätze und informierte uns über ein paar Dinge: »Here you see the Aybourne Dragons’ supporters with their green and white scarves, and of course an Aybrew ale, that’s our local beer …« Und die Studenten strömten zum Kiosk, wo wir uns unsere eigenen Aybrews und kleine Pasteten holten. Die Pastete lag lauwarm und kompakt in meiner Hand. Sie ähnelte einem vergrößerten, gelben Kronkorken.

»Was ist in der Pastete drin?«, fragte ich Lauren, eine der Kanadierinnen.

»Nieren und braune Soße«, erwiderte sie.

Ich legte die kleine Niere vorsichtig auf einen leeren Platz. Wir gingen zurück zu unseren Plätzen und versuchten herauszufinden, welche Mannschaft im Spiel vorne lag.

»Das ist was anderes als Eishockey«, feixte Lauren. Sie sah auf den Platz hinunter. »Guckt euch die kurzen Shorts an! Fast nackt, yummy!«

May lächelte neben mir. Ich dachte an den Mann in der Straßenbahn und wollte ihr davon erzählen, aber ich wusste nicht, welches Wort ich benutzen sollte, penis, dick, cock? Auf dem Rasen warfen sich Männer auf andere Männer und Alice wedelte mit den Armen und rief Sachen wie: »And here you see a maul … a maul is …« Jedes Mal, wenn jemand ein Knie in den Schritt oder einen Fuß vor die Brust bekam, lief ein Schaudern durch die Menge, ich fühlte es durch meinen eigenen Körper fahren, und spürte, wie es uns einen Augenblick lang vom Boden hochhob, bevor wir langsam wieder auf unsere Plätze zurücksanken.

Nach dem Spiel lagen leere Aybrew-Flaschen und Servietten, Schokoladenpapier und Pappteller auf den Tribünen und draußen auf den Straßen. Im Zentrum waren die Läden geschlossen und die Restaurants leer. Die Studentengruppe zerstreute sich: Alice nahm ihre Straßenbahn zum Strand, Ella und Lauren zogen in eine Sportbar weiter, May ging los, um die chinesische Studentenvereinigung zu treffen, und ich setzte mir Kopfhörer auf und stapfte allein zurück zum Hostel. Ich hatte das Bedürfnis nach etwas Vertrautem in den fremden, dunklen Straßen, etwas aus Norwegen, also machte ich Kings of Convenience an. Sie sangen zweistimmig in meinen Ohren, eine Stimme für jede der Straßenbahnschienen, die in der Dunkelheit neben mir glänzten:

Parallel lines

sangen sie sacht, während ich mich dem Hostel am Hafen näherte,

move so fast,

toward the same point,

infinity is as near as it is far.

Und ich lief meinem Dachbodenzimmer entgegen; ich bekam das Gefühl, die Wände des Dachbodens kämen immer näher, senkten sich um mich herum und sperrten die Welt aus, so wie die Musik mich von den Geräuschen der Autos, dem Wind und meinen eigenen Schritten trennte.

Mitten in der Nacht hörte ich May draußen im Gang telefonieren. Die Klänge ihrer unverständlichen Sprache blubberten, als ob sie zugleich aus ihrem Mund kamen und wieder dorthin verschwanden. Im Halbschlaf sah ich die Worte als Zeilen aus Messern und Löffeln vor mir. Nachdem sie aufgelegt hatte, hörte ich ihre Füße ins Badezimmer schlurfen. Dort zog sie die Pyjamahose herunter und setzte sich auf die Klobrille. Der Urin begann in die Porzellanschüssel zu rieseln. Im Dunkeln dachte ich, dass es ein bisschen dickflüssig klang, als würde warme Milch aus ihr herauslaufen.