7,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Periplaneta

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Edition Periplaneta

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2018

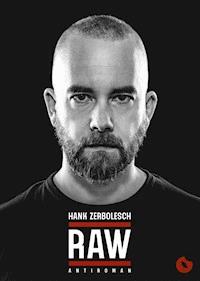

Ein Kindersoldat sucht Asyl in Deutschland. Ein Mann trauert um seine Tochter. Eine Mutter schüttelt ihr Kind zu Tode. Ein Polizist lässt einen Mörder gewähren. Ein Krankenpfleger vergeht sich an seinen Patienten… All diese kaputten Leben sind durch ein Geflecht aus Angst und Gewalt miteinander verbunden. Inspiriert und eskortiert von einem imaginären Soundtrack aus Rap, Literatur und Independent-Musik zeichnet RAW eine gesellschaftliche Momentaufnahme. Böse, verstörend und anstößig. Und so ehrlich, dass es weh tut.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 212

Ähnliche

periplaneta

HANK ZERBOLESCH: RAW – Antiroman 1. Auflage, Oktober 2018, Periplaneta Berlin

© 2018 Periplaneta - Verlag und Mediengruppe Inh. Marion Alexa Müller, Bornholmer Str. 81a, 10439 Berlin www.periplaneta.com

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, Übersetzung, Vortrag und Übertragung, Vertonung, Verfilmung, Vervielfältigung, Digitalisierung, kommerzielle Verwertung des Inhaltes, gleich welcher Art, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung des Verlags.

Die Handlung und alle handelnden Personen sind erfunden. Jegliche Ähnlichkeit mit realen Personen oder Ereignissen wäre rein zufällig. Moses-Pelham-Textpassagen mit freundlicher Genehmigung von 3p Gesellschaft für Kommunikation mbH, Krögerstraße 2, 60313 FF/M (www.3-p.de)

Lektorat: Sarah Strehle Coverfoto: Süleyman Kayaalp (www.kayaalp.com) Satz & Layout: Thomas Manegold

print ISBN: 978-3-95996-115-8 epub ISBN: 978-3-95996-116-5

Hank Zerbolesch

RAW

Antiroman

periplaneta

Intro

Leiden. Kennst du leiden? Kannst du leiden? Leiden kann jeder. Aber sich im Leid suhlen, das Leid annehmen, darüber hinwegkommen und den kurzfristigen Triumph über das Leid – der nur darin besteht, es aufrecht ertragen zu haben – als Glück zu sehen, nur um sich bald neuen Leiden hinzu-, nicht aber zu ergeben, das will gelernt sein.

Moses Pelham. Album: Geteiltes Leid I (1998), 3p, Track: Geteiltes Leid

Vom Scheitern (the world is yours, nicht!)

– feat. Broilers*

Foday Sankoh. Keim der sierra-leonischen Revolution. Erst erschoss er meinen Vater. Dann nahm er seinen Platz ein. Nicht in dem Tempo. Aber in genau der Reihenfolge.

Ich war neun Jahre, als sie durch unser Dorf zogen. Mein Vater wollte Wasser für mich und meine Brüder holen. Als er zurückkam, tat er das ohne Arme.

Kurz zuvor hatte die Regierung im Kampf gegen die RUF mit dem Slogan The future is in your hands reagiert. Daraufhin hatten die sie quer durch das Land hindurch abgehackt.

Hände.

Und Zukunft.

Später expandierten sie. Auf Arme und Beine. Letzteres hatte mein Vater noch. Dafür brachte er drei Soldaten mit. Soldaten, die nicht viel älter waren als ich selbst. Soldaten wie die, die ein halbes Jahr zuvor ihre Gewehrläufe in meine Mutter gesteckt und sie mit Maschinengewehrsalven geschwängert hatten. Soldaten, die aussahen, als würden sie jeden Augenblick lächelnd einschlafen.

Zwei meiner Brüder schrien. Einer weinte. Ein anderer fiel über die Soldaten her, dann sie über ihn. Zwei hielten ihn fest. Der Dritte schoss ihm eine Kugel nach der anderen den Körper hinauf. Als er am Bauch ankam, hörte mein Bruder auf zu zucken. Der Junge …

Schoss trotzdem weiter.

Nachdem er den Kopf erreicht hatte, brachte er die anderen zum Schweigen. Nur ich und mein Vater waren übrig, als Foday Sankoh in unsere Hütte kam. Er klopfte seinen Jungs auf die Schulter. Gut gemacht. Gab ihnen kleine Tütchen. Dann verschwanden sie. Er blieb. Zog eine Waffe. Richtete sie auf mich.

Mein Vater, der vor Schmerzen immer wieder das Bewusstsein verlor, schrie mit allem, was ihm noch geblieben war: „Please! Lord! Don’t kill my son! Don’t shot him! Shot me! Lord! Please!“

„I am not your lord. I am the bloodthirsty revolutionary killer of democracy.“

„Please! Sir! Don’t kill –“

Ein Mündungsfeuer schnitt ihm den Satz ab.

Die ganze Zeit über hatte Foday Sankoh mich nicht aus den Augen gelassen.

Ich ihn auch nicht.

Dann zog er ein Lächeln über, als sei nichts gewesen. Klopfte mir auf die Schulter, wie er es ein paar Sekunden zuvor bei seinen Jungs getan hatte, und hieß mich willkommen in der Revolutionary United Front. Seit diesem Tag stand ich nie wieder am problematischen Ende einer Mündung.

Ich wurde Teil einer beachtlichen Armee. Einige nannten uns Kindersoldaten. Doch die Taten waren die von großen Männern. Von großen rachsüchtigen Männern.

Wir zogen durch unser Land. Nahmen uns, was wir wollten. Essen. Trinken. Respekt. Einzelne Körperteile. Ganze Frauen. Alles.

Als ich siebzehn war, wurde Foday Sankoh verhaftet. Ich warf das Gewehr in den Sand. Und lief los.

Ich schlug mich durch Liberia. Bis runter zur Elfenbeinküste. Ich besorgte mir so viel Wasser, wie ich tragen konnte. Klaute ein paar Kekse. Ein bisschen Schokolade. Schlich mich auf ein Frachtschiff und versteckte mich in einem leeren Container.

Kein Licht.

Kein Halt.

Nur … das raue … Meer …

Ich weiß nicht, wie lange mein Wasser schon leer war. Was ich noch weiß, ist, dass ich dachte, ich würde jeden Augenblick sterben.

Dann öffnete sich der Container. Herein kamen Männer mit Uniformen. Sie stellten mir Fragen, die ich nicht beantworten konnte. Weil ich sie nicht verstand. Dann legten sie mir Handschellen an. Setzten mich in ein Auto. Und nahmen mich mit in ein kahles Gebäude. Sie stellten mir noch mehr Fragen.

Diesmal verstand ich sie.

Antwortete aber nicht.

Als sie mich wieder irgendwohin bringen wollten, kam eine Frau auf uns zu. „Asyl. Say Asyl!“, flüsterte sie im Vorbeigehen.

Ich tat es. Die Uniformen sahen die Frau böse an. Ich wiederholte, was ich gesagt hatte. Dann noch mal. Lauter.

Die Männer brachten mich zurück. Stellten mir wieder Fragen. Diesmal antwortete ich. Dann brachten sie mich an einen anderen Ort, der genau so aussah wie der davor. Nostorf. Sie sagten mir, dass ich erst einmal hier bleiben müsste. Ich tat es.

Mein Antrag auf Asyl wurde abgelehnt. Doch weil ich keinerlei Papiere besaß, bekam ich eine Duldung. Zusammen mit diesem Papier und einer Adresse setzte man mich in einen Zug. Ich warf die Adresse in den Müll. Und fuhr los.

Meine Name ist Modou Gaye.

Ich bin achtundzwanzig Jahre.

Und lebe irgendwo …

Unter euch.

*Broilers, Album: Santa Muerte (2011), People Like You Records, Track: Vom Scheitern (The World is Yours, nicht!)

Geteiltes Leid I

– Moses Pelham*

09:42 Uhr. Ich hocke vor der Schüssel und übergebe die letzte Nacht stoßweise dem Abfluss. Wenn dir die Scheiße bis zum Hals steht, sind Finger unnötig.

10:11 Uhr. Ich steige die Treppen hinauf. Maisonette. Zuerst aufrecht. Dann auf allen Vieren.

Evolutions-Reverse.

Fast oben rutsch ich aus. Mein Kopf nimmt alle vierzehn Stufen mit und verteilt auf jeder ein Stück Erinnerung. Was bleibt, ist der Geschmack von dickem warmen Blut.

10:51 Uhr. Ich steige ins Auto. Geht nicht anders. Wichtiger Termin. Anwalt sagt, Anhörung ist ne entscheidende Sache.

Gathe. B7. Landgericht. Zweite Reihe. Blick in den Spiegel, Tropfen in die Augen, Lächeln auf die Asche. Ich öffne die Tür. Und gehe hinein.

Zwei Minuten später. Ich komme zu mir. Blut gerinnt zwischen meinen Zähnen. Sämiger Erinnerungssaft. Das mit dem Termin, nur ein Traum. Kein Richter würde mich verurteilen. Mit sich selbst genug bestraft. Lebenslang …

Leben.

Ich motiviere mich in den Stand, feiere mich als Lebensanimateur, gehe die Stufen hinauf und denke: „Heute! Heute trinke ich nicht.“

Oben angekommen mach ich mir erst mal ein Bier auf. Amphetamin pappt im Rachen. Eklige Sache.

Bewegung zieht ins Fleisch. Hat Verstärkung mitgebracht. Ein Summen, das die Knochen zum Vibrieren bringt und in den Hirnstamm strahlt. Der Wahnsinn streut Metastasen. Zum Sterben schön.

Der Puls wächst mit seinen Aufgaben, physischer Kapitalismus, höher, schneller, schneller, schneller, schneller, schneller, weiter.

Unbestimmte Zeit später. Ich lese. William Burroughs. Eigentlich Fitzek, aber doch auch irgendwie Naked Lunch.

Ich lasse das Buch los. Sitze am Schreibtisch. Im Büro. Bestelle ein Bier. Beim Kellner. Sehe eine Klotür, von innen, Plastikkarte auf Toilettenrand, ich blicke auf, Schnellstraße, ich lebe Naked Lunch.

Irgendwann.

Mein Körper ist ein Methamphetamin-Labor. Brodelnde Eingeweide, giftige Gedanken und das Ergebnis so cool wie ein nekrophiler Altenpfleger.

Zynismus ist nur im Fernsehn unterhaltsam. Oder generell von außen.

„Prost.“

„…“

„Was machst’n du beruflich?“

„Nichts.“

„Nichts?“

„Nichts.“

„Ich dachte, du bist Autor?“

„Nein.“

„Aber der Kellner sagt, du bist einer.“

„Der Kellner lügt.“

„Der bezeichnet sich selbst nur nicht gerne als Autor“, sagt der Kellner.

„Ja aber warum denn nicht?“

„Ich hasse Klischees“, sage ich. Und trinke.

Schleichender Sozialisations-Suizid.

Plötzlich bin ich zu Hause. In diesem Zimmer. Mit Bett, mit Spielzeug, ohne Leben. Ich sitze, rekapituliere, resigniere, reagiere reaktionär und …

Trinke.

Langfristig ist das keine Option, aber das sind fossile Brennstoffe in Fortbewegungsmitteln auch nicht, und die Straßen sind voll davon! Was hab ich sonst für Möglichkeiten, um das unspezifische Loch irgendwo hier drin für ein Loch in der Leber zu halten und es mit so viel Nachdruck zu befüllen, dass selbst dem Stahlbetonbauer schwindelig wird? Ich hätt es auch gern anders gehabt. Lieber ne Kochsendung zu zweit statt Schnaps alleine, lieber Gute-Nacht-Geschichten statt Tresendiskussionen, lieber morgens ne Schüssel voll Frühstücksflocken statt Flocken in der Schüssel, aber es ist, wie es ist.

Ob’s noch mal besser wird? Ich weiß es nicht. Ich hab keine Ahnung. Alles was ich weiß, ist, dass morgen die Sonne wieder aufgeht, und der ganze Scheiß von vorn beginnt. Und die einzige Option, die ich sehe, ist die:

Glitzer drauf.

Vorhang auf.

Weitermachen.

Irgendwann muss es ja mal anders werden.

Bestimmt.

*Moses Pelham, Album: Geteiltes Leid I (1998), 3p, Track: Geteiltes Leid I

Geteiltes Leid 2

– Moses Pelham*

Das Leben hat es gut mit mir gemeint. Versaut hat’s die Genetik. Vater war da, Mutter nicht weg; nur war der eine ein Arsch und die andere nicht ganz dicht. Aber naja. Familie halt. Der Eiterpickel mit Haarrisskrone am Freitagabend. Suchste dir nicht aus.

Meine Mutter zum Beispiel hat immer gesagt, dass ich auf meine Unterwäsche achten sollte. Falls mal was passiert und ich im Krankenhaus lande.

Wobei …

Eigentlich hat sie das immer geschrien. Geschrien und mir mit ihrer flachen Hand immer wieder ins Gesicht geschlagen.

Hand und Stimme waren bei der Frau, die mich unter tagelangen Schmerzen in diese Welt presste (Redewendung meiner Mutter), generell mehr Druckausgleichsventil als pädagogisches Werkzeug.

Mein Vater, der Arsch, hatte es weniger mit der Monogamie, dafür umso mehr mit Alkohol und Vorwürfen und cholerischen Wutausbrüchen. Und weil meine Mutter, die Irre, nie gelernt hatte, den Mund aufzumachen, war ich das Ende der familiären Nahrungskette. Ein Pflaster, das sie sich von Zeit zu Zeit auf ihr Ego kleben konnte. Billige Ein-Euro-Shop-Wergwerfware.

Dann kamen die Brüste. Zusammen mit einem Hormoncocktail, der mir ein so großes Loch ins Selbstbewusstsein fraß, dass nicht mal drei Schwänze gleichzeitig das Ding stopfen konnten. Und die Männer, die dran hingen, waren alle gleich. Ein Freud’sches Freudenfest. Und plötzlich war ich die Frau mit dem weggebrochenen Ego und der klaffenden, kläffenden Wortwunde Mundwerk. Klar, dass die nicht lange unblutig blieb. Die Katze und der Schwanz. Genetik halt.

Und auf einmal war da Maik. Sein Schwanz war nur unterer Durchschnitt. Aber als ich den kompletten Kerl gepackt hab, war das Loch gestopft. Maik hat mich zugemenscht. Der erste Mann, der mit mir Kochsendungen und keine Pornos sehen wollte. Es hat lange gedauert, bis ich aufgehört habe, nach einem Haken zu suchen. Aber dann. Irgendwann. Konnte ich mich zurücklehnen und all die Sachen genießen, die da kamen. Hochzeit, Eigentumswohnung, Sommerurlaub in der Dom-Rep, das volle Programm.

Wir hatten sogar eine Tochter. Yvonne. Die hat immer geschrien! Morgens, mittags, abends, nachts, ständig! Normalerweise kein Problem. Wenn ich eines abkann, dann sinnloses Gebrüll. Aber Maik … Maik hatte sich an meinem Selbstwertgefühl vergangen. Er hatte eine Grube ausgehoben, sie mit Zement gefüllt, Erde drauf gestreut und neu gepflastert. Also bin ich die Treppen runter. Maisonette-Wohnung. Hab die Kleine aus ihrem Bettchen gezogen, sie geschüttelt und angebrüllt! Irgendwas von wegen, was sie glaubt, mit wem sie hier redet, und frischer Unterwäsche und so. Genetik halt.

Dann hat sie aufgehört zu schreien.

Und zu atmen.

Sie war ausgelebt.

Aber leise.

Dann hab ich erst sie, dann mich wieder hingelegt. Ich wollte es ihm sagen. Ehrlich! Aber es ging nicht. Genetik halt.

Maik hat sie am nächsten Morgen gefunden.

Blau.

Und steif.

Dann hat er auch angefangen zu schreien.

Ich hab ihm dann Frühstücksflocken gemacht. Die mag Maik. Aber an dem Morgen mochte Maik lieber schreien. Also hab ich ihn gepackt, geschüttelt und angebrüllt. Dass er sich wieder einkriegen soll, war ja alles nicht so schlimm und überhaupt, frische Unterwäsche sei wichtig.

Dann wurde er still. Ist einfach umgefallen.

Dann ging alles Schlag auf Schlag. Krankenwagen, Polizei, Leichenbestatter – wie klein so ein Babysarg ist – dann noch mehr Polizei. Die wollten mich mitnehmen. Aber ich musste mich doch erst umziehen! Meiner Mutter hätte es nicht gutgefunden, wär ich ohne frischen Schlüpfer aus dem Haus gegangen. Ich konnte sie brüllen hören: „Was sollen denn die Leute von mir denken, wenn du in deiner abgetragenen Unterhose vor ihnen stehst?“

Die Richterin meinte, ich sei nicht ganz dicht. Das hat sie so nicht gesagt. Aber gemeint.

Der Staatsanwalt war derselben Ansicht. Der Gutachter auch. Also wurde ich entmündigt. Entmenscht. Und zu lauter Verrückten gesperrt.

Aber abgesehen davon, dass die meisten nicht ganz richtig ticken, ist es gar nicht so schlecht hier. Ich kann meine Kochsendungen sehen und niemand brüllt mich an.

Außer meine Mutter. Die hört einfach nicht auf. Nicht mal nachts. Die treibt mich noch in den Wahnsinn mit ihrer Unterwäsche!

Aber ich sag immer nur: „Ja, ja“, und lächle. Die kann ja auch nichts dafür. Genetik halt.

*Moses Pelham, Album: Geteiltes Leid 2 (2004), 3p

Lass die Affen aus’m Zoo

– feat. Haftbefehl*

Den meisten hier gefällt’s, wenn man an ihnen rummacht.

Ich geh da jetzt nicht hin und besteig die einfach so. Is klar. Aber irgendwann müssen die ja auch mal gewaschen werden. Und wenn die jetzt schon mal so nackt da rum liegen, kann man doch auch gleich mal den einen oder anderen Finger versenken. Wär doch schade drum. Und wie gesagt. Den meisten gefällt’s. Soll man nicht glauben, aber so isses.

Wobei ich das natürlich auch verstehen kann. Da liegste den ganzen Tag fixiert auf dem Bett, und das Einzige, was du noch vom Leben hast, sind diese beschissenen Telenovelas. Die lechzen doch nach einem Typ, der ihnen ab und zu mal zeigt, dass da noch Leben zwischen den Schenkeln ist.

Nur die Alte von Zimmer 14. Die hat sie wirklich nicht mehr alle.

Klar. Haben die meisten hier nicht. Aber die! Die steht ganz oben und hält die Fahne in den Wind. Die Alte hat so derbe einen Hau weg, die hat ihre eigene Tochter umgebracht. Keine Ahnung, was genau da passiert ist, und es ist mir auch egal. Was mir nicht egal ist, ist ihre Muschi.

Kurz nachdem sie eingeliefert wurde und ich die Nachtschicht hatte, hab ich der fetten Inge den Kathetherbeutel geklaut und das Ding fein säuberlich über Eleanor – so nenn ich die Irre aus Zimmer 14 – der hab ich das Ding fein säuberlich über den Schritt geleert.

Alter. Die hat geschrien, als würd sie jemand abstechen! Aber mehr is ja auch nicht drin. Sind ja alle fixiert hier. Und in der Forensik sind schreiende Weiber halt auch nicht unüblich. Von daher …

Alles im Griff.

Ich hab sie dann angesehen, angegrinst und ihr gesagt: „Oh. Ja was ist denn das? Hast du dir etwa in dein Höschen gepisst? Das ist aber wirklich nicht nett. Jetzt muss ich das alles hier wieder saubermachen, weißt du?“

Und plötzlich hat sie aufgehört zu schreien. Ihr Körper wurde steif wie ein Brett, die Augen waren weit aufgerissen und ihre Atmung knatterte, als würd ich schon in ihr stecken.

„Keine Angst. Ich tu dir nichts. Ich muss nur mal gucken, was ich alles zum Wechseln holen muss. Lass mal sehen.“ Ich zog ihr das Nachthemd hoch. Sie zuckte zweimal, wurde von den Fesseln ausgebremst und verfiel wieder in ihre Ganzkörperspannung.

Dann hab ich ihr das Nachthemd ganz hochgezogen. Ihr Bauch sah angeschwollen aus. Nicht viel. Aber man konnte sehen, dass da vor nicht allzu langer Zeit noch Leben drin war.

Wieder zuckte sie. Einmal. Dann ein Schnaufen. Noch ein Zucken.

„Na na na. Ich kann da nichts für, weißt du? Was pisst du dich auch ein? Wenn du pissen musst, drück einfach auf die Klingel, so wie alle anderen auch.“ Ich zog ein gespielt entrüstetes Gesicht auf. „Ach nein. Halt.“ Beugte mich zu ihr. „Geht ja gar nicht.“ Ich sah auf ihr Höschen. Links und rechts quoll Schamhaar aus dem weißen Baumwollstoff. So weit, so normal. Aber als ich ihr dann den Schlüpfer ausziehen wollte, hat sie ihren Mund aufgerissen und GESCHRIEN, als würde ich ihr mit einem Elektroschocker die Schamlippen ansengen.

Ich ließ von ihr ab. Sah zur Tür. Sie brüllte und brüllte und brüllte; dann fiel mir ein, dass ich die einzige Nachtwache auf Station war, sah sie an, lächelte und sagte: „Schrei so laut du willst. Es wird dich niemand hören.“

Ich zog ihr das Höschen so weit über die Schenkel, wie es ging. Sie versuchte, sich zu wehren. Schrie. Zappelte. Spuckte. Die Fesseln an den Hand- und Fußgelenken bissen sich tief in ihre Haut und ihre Finger kniffen in meine Richtung, kamen aber nicht weit.

Ich legte meine Hand auf ihren Oberschenkel und sie wurde ruhig. Ich fuhr auf ihr Schamhaar zu. Drehte meine Hand. Blieb über ihrem Schritt liegen. Bog meinen Mittelfinger hinunter und drückte ihn ihr tief in die Fotze. Ein wunderbares Gefühl, ich sag’s euch. Und dann …

Fing sie an zu schreien. Aber das war kein ängstliches Schreien. Kein verzweifeltes Schreien. Die Alte war wütend!

„NIMM DEINE DRECKIGEN SCHEISSFINGER AUS MEINER FOTZE UND ZIEH MIR SOFORT DIE UNTERHOSE WIEDER AN!“

Sie wurde laut, ich wurde hart. Zog meinen Finger wieder raus, lächelte sie an und schob ihn – so fest ich konnte – wieder rein.

Sie schnaubte. „Warte ab, wenn meine Mutter gleich kommt.“

„Niemand wird kommen. Niemand wird dir helfen. Und was noch viel wichtiger ist, niemand wird dir glauben“, sagte ich. Zog den Finger aus ihr heraus. Weiter hinauf. Pflügte durch ihre Schamlippen. Blieb an ihrem Kitzler hängen. Und fing an, ihn mit meiner Fingerkuppe zu streicheln. „Wollen wir doch mal sehen, wie lange es dauert, bis deine kleine Fotze reagiert. Irgendwann reagieren sie nämlich alle.“

„MAIK!“, rief sie. „MAAAAAAIK!“

Das war meine erste Begegnung mit Eleanor. Ist jetzt ein paar Wochen her. Seitdem haben wir einige neue Patienten. Zwei Männer, eine Frau, aber was soll ich sagen … die liegen einfach alle da und genießen. Der eine hat letztens sogar gefragt, ob ich ihm einen blasen würde. Scheiße noch eins, wenn hier irgendwer irgendwem einen bläst, dann ja wohl er mir! Hat er auch eingesehen. Meinte, er würde gern. Aber so blöde musst du erst mal sein, jemandem dein Ding in den Mund zu stecken, der gerade gefesselt ist und lieber woanders wär.

Auf jeden Fall ist die Auswahl nicht gerade gering. Aber Eleanor … Niemand ist wie Eleanor. Wenn sie so vor mir liegt – der weiche weiße Bauch, die Pisse, die ihr die Schenkel hinunterläuft, meine Finger, die sich in ihre Muschi schieben – so geil war ich nicht mal bei meiner ersten Frau. Und die war ein richtiges Luder gewesen. Darum hab ich mich entschlossen, meine Prinzipien noch mal zu überdenken. Als ich nämlich hier anfing, war mein Grundsatz der, meinen Schwanz auf der Arbeit niemals in anderer Leute Körperöffnungen zu stecken. Die Gefahr, dass es irgendwer einmal auf dich abgesehen hat, ist einfach viel zu groß. Der Buschfunk fängt an zu funken, Menschen reden und zack, Untersuchung. Und dann? Dann geht das Prozedere los: „Herr Keller! Wie erklären Sie dem Gericht, dass sich im Uterus (Bestimmt würden sie Uterus sagen!) der Patientin Ihr Sperma befand? Oder wollen Sie uns etwa weismachen, dass es sich hier um einen einvernehmlichen Geschlechtsakt mit einer psychisch instabilen (Psychisch instabil würden sie auf jeden Fall sagen!) Person gehandelt hat?“

Das würde mir nicht passieren. Darum behielt ich mein Ding immer schön bei mir. Aber Eleanor … Ich seh diese Frau an und meine Eier fangen an zu schmerzen. Vor Gier. Manchmal lieg ich im Bett, hol mir einen runter, und wenn ich dann an Eleanor denke …

Dann war’s das. Das braucht dann eins, zwei, drei, vier, fünf, manchmal sogar sechs Pulsierungen, bis endlich alles draußen ist. Wenn ich nur darüber nachdenke, kommt’s mir schon beinahe.

Auf jeden Fall hab ich dieses Prinzip noch mal überdacht. Und ich meine, ich werde ja nicht schwach. Oder dumm. Ich bin nur schlauer geworden. Schlau genug um Wege zu finden, keine Spuren zu hinterlassen. Und ja, an Kondome hab ich schon lange vorher gedacht, aber die sind alle überzogen von Gleitcreme. Und das ist bestimmt nachweisbar. Und eine Erklärung, wie Gleitcreme in die Frau gekommen ist, dürfte ähnlich schwierig werden wie die, wo mein Sperma herkommt. Aber wenn du die Dinger vorher saubermachst, sie auspackst, ausrollst und so lange mit Spülmittel oder Seife abwischst, bis nichts mehr übrig ist, das müsste doch funktionieren. Und was soll ich sagen …

Seife funktioniert am besten.

Auf jeden Fall steh ich jetzt hier. Vor Eleanors Tür. In der Hand den prall gefüllten Katheterbeutel und in der Tasche drei ausgewaschene und furztrockene Kondome.

Ich drücke die Klinke zu Zimmer 14.

Öffne die Tür.

„Hallo Eleanor …“

*Haftbefehl, Album: Russisch Roulette (2014), Urban (Universal Music), Track: Lass die Affen aus’m Zoo

Das hier ist Echtes, für dein Gedächtnis wie in der Bibel von Gott, ich geb’ dir Gerechtes, bis du geflasht bist, Liebe bis du kotzt.

– Haftbefehl feat. Moses Pelham*

Er benutzt immer die Klingel. Auch wenn er seit dem ersten Tag einen Wohnungsschlüssel hat, er benutzt immer die Klingel. Dann schiebt er den Schlüssel in den Zylinder, hört, wie er sich im Schließmechanismus vergräbt, dreht den Schlüssel nach links, drückt die Tür auf, steckt den Kopf hinein, lauscht und ruft zaghaft: „Guten Morgen. Frau Nowak?“

„Ich bin noch da. Komm ruhig rein.“

Seit drei Monaten fährt er sie nun schon beinahe jeden Tag an. Und noch immer fällt ihm ein Stein vom Herzen, wenn sie antwortet.

Er lächelt, tritt in die Wohnung und schließt die Tür hinter sich. Er läuft den schlauchförmigen Flur entlang. Die Tapete versteckt sich hinter gerahmten Familienbildern. Das neueste sieht aus, als stammte es aus den 90ern. Das schließt er aus der riesigen Hornbrille und dem in die Hose gesteckten T-Shirt, das der Mann auf dem Foto trägt.

Er geht weiter. Betritt das Schlafzimmer und sieht auf ein von Falten gerahmtes Lächeln.

„Guten Morgen, Holger“, sagt sie und zieht sich am triangelförmigen Galgen, der über eine Metallstange mit dem Kopfende ihres Pflegebettes verbunden ist, in eine halbwegs aufrechte Position. „Da hast du noch mal Glück gehabt, wie?“

„Ach, Frau Nowak. Sie antworten auch noch, wenn ich schon lange in Rente bin.“

Dieses Gespräch führen sie jeden Morgen. Dieselben Wörter in derselben Reihenfolge mit demselben Ergebnis. Sie lacht. Lauthals. Und herzlich.

Auch wenn seine Hochstimmung, die eine bestandene Abschlussprüfung mit sich bringt, langsam erlischt – was sie bei dem in seiner Branche herrschenden Zeitdruck zwangsläufig tun wird – die Zeit, sie zum Lachen zu bringen, würde er sich immer nehmen. Das hatte er sich fest vorgenommen.

„Haben Sie gut geschlafen?“ Er geht um das Bett herum und hilft ihr, sich die Decke von den Beinen zu ziehen.

„Es geht“, sagt sie. Was so viel heißt wie: „Nicht eine verdammte Sekunde.“

Er reibt seine Hände aneinander. Zieht an ihren Beinen, bis sie auf der Bettkante sitzt. Sie füllt ihre Lungen mit Sauerstoff. Ihre Finger gleiten über ihren Oberschenkel. Es sieht aus, als schöben ein paar dünne Äste Wellen schlagendes Pergament vor sich her.

„Was ist mit Ihrem Bein?“

„Tut ein bisschen weh“, sagt sie. Was so viel heißt, wie: „Irgendetwas brennt wie Feuer in meinen Venen.“

„Und? Wie sieht Ihr Plan für heute aus?“

„Also zuerst einmal müsste ich ganz dringend auf die Toilette. Dann brauche ich einen Kaffee und meine Zigaretten.“

„Das mit der Toilette, das sollten wir hinkriegen“, sagt er. Er zieht den Stuhl mit dem Loch in der Sitzfläche und dem darunter hängenden grauen Eimer neben sich.

Sie rutscht auf der Bettkante nach vorne. Streift das Nachthemd über ihre Hüften. Er öffnet die Klebeverschlüsse der Einlage, die eigentlich eine Windel ist. Doch in den letzten drei Jahren hatten sie ihm immer wieder eingetrichtert, dass diese Windeln Einlagen hießen. Einfach, weil sie für den letzten, anstatt für den ersten Lebensabschnitt gemacht waren.

„Und was ist mit dem Rest?“, fragt sie, während sie ihre Arme um seinen Hals legt.

„Das sollten wir besser mit dem Stuhl hier kombinieren“, witzelt er, greift hinter ihren Rücken, geht in die Hocke und hebt sie aus dem Bett, während ihre Füße langsam die Reste ihres Teppichs ertasten.

„Geht’s?“, fragt er.

Sie nickt. Hält sich an ihm fest, während er ihr die klobige schwere Windel, die eigentlich eine Einlage ist, aus dem Schritt zieht und auf den Boden fallenlässt. Er fixiert ihre Knie mit seinen und dreht sie in Richtung Toilettenstuhl. Er greift nach ihrem Nachthemd, zieht es ein Stück hinauf und lässt sie langsam auf das kalte Plastik sinken. Sie zuckt kurz. Dann lösen sich Anspannung und Griff.

„Danke“, sagt sie und richtet ihr Nachthemd. Gewissenhaft.

„Für Sie immer gerne“, sagt er.

Sie hält inne. Sieht zu ihm auf. Lächelt und sagte: „Holger. Warum machst du das?“

„Was meinen Sie?“ Er weiß genau, was sie meint. Was macht ein junger Kerl wie du in einem Beruf, in dem er alten Leuten den Arsch abwischen muss?

„Warum sucht sich so ein junger Kerl wie du einen Beruf aus, in dem er alten Frauen den Hintern abwischen muss?“

„Frau Nowak. Das muss ich doch gar nicht. Ich bin nur dafür da, dass Sie Ihre Tabletten auch nehmen.“

Er lächelt, während er ihre Medikamente aus dem Tagesspender zieht. Vier morgens, eine mittags, vier abends, eine zur Nacht. Er reicht ihr die Pillen für morgens, gießt Wasser in ein Glas auf dem Nachttisch und reicht ihr auch das.

„Du weißt, was ich meine“, sagt sie. Wirft sich die Tabletten routiniert in den Mund. Kippt das Wasser hinterher. Verzieht das Gesicht, als sei es Schnaps. Und schluckt schwer.