2,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Bookspot Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Edition Carat

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2014

England 1840: Cathy und Aaron sind vor Isobels Rache in die Industriestadt Manchester geflohen. Das Leben dort ist hart, die Not allgegenwärtig. Aaron lässt sich auf gefährliche politische Aktionen ein und kommt erneut mit dem Gesetz in Konflikt. Die reiche Mrs Ashworth bietet ihm Hilfe an, aber der Preis dafür ist hoch. Währenddessen brechen über Horace Havisham die Folgen seiner skrupellosen Unternehmungen herein. Dabei hat er gerade die Liebe seines Lebens kennengelernt. Und diese Frau ist nicht sein eigenwilliges Eheweib Isobel … Nominiert für den HOMER Literaturpreis 2014!

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 733

Ähnliche

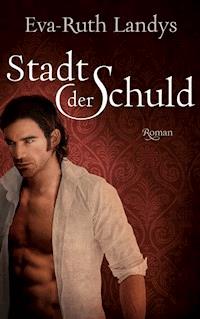

Eva-Ruth Landys

Stadt der Schuld

Roman

BOOKSPOT

Impressum

Stadt der Schuld

ist der zweite Band eines auf drei Teile angelegten, spannend-erotischen Gesellschaftsromans aus dem victorianischen England.

Weitere Bände:

Teil 3:Die dritte Sünde

Teil 1:Wege nach Eden(erscheint Ende 2014)

Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht der mechanischen, elektronischen oder fotografischen Vervielfältigung, der Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen, des Nachdrucks in Zeitschriften oder Zeitungen, des öffentlichen Vortrags, der Verfilmung oder Dramatisierung, der Übertragung durch Rundfunk, Fernsehen, oder Video, auch einzelner Text- und Bildteile.

Alle Akteure dieses Romans sind fiktiv, Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen wären rein zufällig und sind von der Autorin nicht beabsichtigt.

Copyright © 2013 byEdition Carat, ein Imprint von Bookspot Verlag GmbH

1. Auflage

Lektorat: Eva Weigl

Satz/Layout: Martina Stolzmann

Vorsatz (Manchester) und Nachsatz (Liverpool Hafen): Original-Stahlstiche um 1850, Privatbesitz

Covergestaltung: Nele Schütz Design, München, unter Verwendung eines Motivs von Thinkstock

E-Book: Mirjam Hecht

ISBN 978-3-95669-004-4

www.bookspot.de

Widmung

Für Astrid

Prolog

Rüde griff er nach dem zarten Stoff ihres Untergewandesund riss ihn mit einem kräftigen Ruck entzwei. Ihre Brüste wurden sichtbar – jugendliche Straffheit mit hart aufgerichteten rötlichen Spitzen. Ihr Mund öffnete sich, einer blutigen Höhle gleich, und sie begann zu schreien. Er spürte, wie seine Lust machtvoll die Herrschaft über ihn errang, einmal mehr seinen kühlen Verstand verdrängte. Seine Hand umschlang rasch ihre Kehle und drückte zu. Der kaum gehörte Schrei verkümmerte augenblicklich zu atemlosem Röcheln. Verlangend leckte er sich die Lippen. Seine Männlichkeit ragte steil auf, schmerzte fast in der unsäglichen Gier. Ein weiterer Ruck an dem hauchdünnen Gewebe und auch ihre Scham lag frei vor ihm, wölbte sich leicht im Zentrum ihrer geschwungenen Hüften, die übersät waren von den bläulichen Malen seiner früheren Schläge. Er griff nach dem ledernen Gurt, der ein wenig breiter war als der, mit dem er zuvor ihre Handgelenke an einen der Pfosten des baldachinbekrönten Bettes gebunden hatte. Sie wand sich hin und her unter ihm in Erwartung der Schläge, die nun unweigerlich erfolgen würden – doch sie würde ihm nicht entfliehen und sie würde auch nicht mehr schreien. Sie wusste, was er von ihr erwartete. Der erste Schlag, dann schnell aufeinanderfolgend der zweite, dritte, vierte schwere Hieb! Ihr Körper hob sich ihm gepeinigt entgegen – offenbarte die blutunterlaufenen Spuren seiner Gewalttätigkeit. Er war sich sicher: Bald würde sie so weit sein. Schon ging ihr Atem heftig und stoßweise, zuckte und reckte sich ihr Unterleib nach seinem aufragenden Glied. Die tiefrote Spalte ihrer Vagina glänzte jäh auf in ihrem Schoß, den sie ihm nun weit öffnete. Keuchend warf er den Gurt fort, krallte grob beide Hände in ihre Brüste und drang schnell in sie ein. Es kostete ihn alle Mühe, sich nicht sofort zu ergießen. Seine Erregung war unglaublich groß. Doch das würde sie ihm später sicherwieder vorwerfen. Er hasste die Verächtlichkeit, mit der sie für gewöhnlich mit ihm sprach und doch reizte ihn ihre Lust bis zum puren Wahnsinn. Er spürte, wie das Blut in seinem Kopf pochte – die Bewegung seiner Lenden, ein hartes, rhythmisches, gleichsam stählernes Drängen. Zum Teufel! Er konnte nicht, vermochte nicht, noch länger zu warten …

Manchester, Herbst 1840

Kapitel 1

Aaron schlug die dreizinkige, gekrümmte Handforke mit einer kräftigen Bewegung in den dicht gepackten Baumwollquader, ein bleischweres Ungetüm von zwei Yards1Länge. Seine Schultern und Arme schmerzten bereits heftig, aber noch konnte er sich keine Pause gönnen. Die Schicht dauerte zwölf Stunden. Erst in einer halben Wache2würde etwas Zeit zum Essen und Trinken sein. Wahrscheinlich gab es wieder den üblichen Brei aus Kartoffeln und Linsen in der Arbeiterküche der Fabrik. Das Zeug hing ihm, weiß Gott, zum Hals heraus, aber es machte wenigstens vorübergehend satt und die billige Verpflegung war immerhin mehr, als man andernorts erwarten konnte. Dummerweise war auch McGillan, der dritte Mann am Hopper Feeder3, heute nicht zur Arbeit erschienen. Aaron wunderte sich nicht darüber. William McGillan hatte gestern wieder Blut gehustet und das nicht zu knapp. Schon seit Wochen ging das so, doch in den letzten Tagen war es so schlimm geworden, dass William ohnehin zu schwach gewesen war, die schweren Baumwollballen, die der dafür zuständige Vorarbeiter täglich in der großen Markthalle im Zentrum der Stadt kaufte, von den Pritschenwagen zu hieven und ins Erdgeschoss der Fabrik zu den Maschinen zu schleppen. Tom, der neben ihm genauso verbissen den widerspenstigen Ballen bearbeitete, um die Baumwolle herauszulösen und in das gefräßige, reißzahnbewehrte Maul der Maschine zu werfen, richtete sich stöhnend auf und griff sich mit schmerzverzerrtem Gesicht an den Rücken: »Verfluchte Plackerei! Wir brauchen einen neuen Mann hier. Ich habe wirklich keine Lust, weiterhin den Kopf für William hinzuhalten. Was gehen mich seine sechs Bälger an? Soll sich doch um die kümmern, wer will. Ist das mein Problem, dass er die Spinnerkrankheit hat?«

»Ach, halt den Mund und arbeite weiter!«, zischte Aaron, während er weiter mit der Forke auf den Baumwollquader einhieb. Dann stellte er seinen Fuß dagegen und riss die gelblich-weiße Pflanzenwolle mit gewaltiger Kraftanstrengung heraus. Feine weiße Faserteilchen stoben empor, umgaben sie wie Schnee und legten sich sanft auf ihre Kleidung, Gesichter und Haare, drangen ihnen in Mund und Nase. Die Männer waren es gewohnt. »Du weißt genau, dass William die Arbeit dringend braucht. Wenn es dich erwischt, bist du auch froh, wenn wir anderen für dich einstehen.«

Überraschend schnell hatte sich Tom wieder gebückt und arbeitete nun mit noch größerer Anstrengung. Der Grund dafür wurde Aaron umgehend klar.

»William McGillan? Heute nicht zur Arbeit erschienen?« Die raue Stimme von Vorarbeiter Priestley übertönte mühelos selbst den ohrenbetäubenden Lärm, den die Transmissionsriemen und Walzen der Maschinen von sich gaben. Aaron richtete sich auf. Der Vorarbeiter stand direkt hinter ihm. »Er ist krank, Mr Priestley, bestimmt nichts Ernstes. Ich werde heute nach der Schicht noch nach ihm sehen. Bestimmt ist er morgen wieder auf dem Damm, oder wenigstens übermorgen.«

»Hm …«, machte Priestley. Er zeigte keinerlei Mitgefühl. Das konnte er sich in seiner Position auch nicht leisten. Wenn der Nachschub nicht stimmte und die Spinnmaschinen im Stockwerk über ihnen nicht mit genügend Baumwollvlies aus der Ebene darunter gefüttert wurden, war auch sein Arbeitsplatz in ernster Gefahr. Und die Maschinen waren hungrig … immer hungrig, Tag und Nacht.

»Nun gut, Stanton, dann geh heute noch bei ihm vorbei. Sag ihm, wenn er spätestens übermorgen nicht erscheint und zwar im Vollbesitz seiner Kräfte, stelle ich jemand anderen ein. Ist das klar? Ich habe durchaus gesehen, dass er in letzter Zeit nur noch herumgestanden ist. So was kann ich hier nicht brauchen, verstanden?« Der Vorarbeiter wandte sich ab, drehte sich dann aber noch einmal um. »Ich werde euch nachher einen von den irischen Tagelöhnern vor dem Tor herschicken. Ihr seid jetzt schon leicht im Verzug. Das muss bis zur Pause aufgeholt werden, sonst könnte ihr euch auf was gefasst machen.«

Tom warf Aaron stumm einen entnervten Blick zu. Sie kannten den rüden Ton Priestleys zur Genüge. In der Spinnerei des Unternehmers Mr Henry Ashworth, des viertgrößten Unternehmens der Stadt, war kein Platz für Freundlichkeiten. Aber das war in ganz Manchester nicht der Fall. In dieser Stadt zählten nur drei Dinge: Zeit, Geld und Produktionskraft. Die Dampfmaschinen gaben dazu den Takt an. Unaufhörlich war rund um die Uhr ihr Hämmern und Fauchen zu hören, klebte ihr stinkender Atem in der Luft und füllte die Lungen der Menschen. Die feurigen Kolosse trieben die Maschinen an, von denen Tausende, ja Abertausende kreischend, jaulend, ratternd in den zahllosen Fabriken Garn spannen und billige Stoffe webten. Ihr höllengleiches Geschrei bohrte sich in den verrußten Himmel, beleidigte den Schöpfer und verspottete die Menschen, die auf den dreckverschmierten Gassen und Hinterhöfen wie Gewürm umherkrochen.

Aaron widmete sich schweigend weiter seiner Arbeit. Er würde Cathy, die im Stockwerk über ihm an den Speed Frames4arbeitete, sagen müssen, dass er noch bei den McGillans vorbeischauen wolle. Aber das hatte Zeit bis zur Pause.

***

»Es ist mir eine Ehre, Mrs Fountley!« Henry Ashworth breitete in herzlicher Begrüßungsfreude die Arme aus. »Wie schön, dass Sie Mr Fountley dazu überreden konnten, hierherzuziehen. Ich hoffe, Queens Park sagt Ihnen beiden zu. Eine herrliche Landschaft! Und kaum eine halbe Reisestunde von unserem rußigen Manchester entfernt. So leidet man auch nicht unter den Unannehmlichkeiten des Stadtlebens, nicht wahr?«

Mrs Mary-Ann Fountley, zweite Tochter des Earls of Branford und seit mehr als einem Jahr glücklich verheiratet mitthe right honourableGodfrey Fountley, lächelte ihrem Gast mindestens ebenso wohlwollend zu: »Ja, es ist wirklich entzückend hier. Mein Mann und ich sind überglücklich, dass es uns gelungen ist, das Anwesen zu mieten. Der Inhaber ist nach Indien gegangen, wie man uns mitteilte. Aber das wissen Sie ja zweifellos. Schließlich haben Sie die Sache mit eingefädelt.« Sie zwinkerte Mr Ashworth verschwörerisch zu. In der Tat war es kein großes Stück Arbeit gewesen, ihren Gatten zum Umzug nach Manchester zu bewegen. Er fühlte sich weder im überfüllten und hektischen London noch auf dem Stammsitz der Tountons wohl, da er dort unter der argwöhnischen, ja geradezu feindseligen Beobachtung seines Vaters, des Barons of Tounton, stand. Die Situation dort war schließlich unerträglich geworden für alle Beteiligten. Und das nicht erst, seit sich Godfrey, neben seiner Tätigkeit als ambitionierter Wirtschaftsjurist, mehr und mehr politisch engagierte. Es waren vor allem die unterschiedlichen politischen Ansichten, die zu den unangenehmen Spannungen zwischen dem Baron und seinem Sohn geführt hatten. Dabei hätte ihr Schwiegervater sich doch darüber freuen können, dass Godfrey der heftigen Werbung von Seiten der Whigs nicht nachgegeben hatte und bei den Torys geblieben war – dem politischen Lager, dem auch sein Vater seit Jahr und Tag angehörte. Eine sehr weise Entscheidung, da im Herbst des vergangenen Jahres die Torys die Wahl gewonnen hatten und nun wieder die Machtverhältnisse im Unterhaus dominierten, trotz dieser unsäglichen Hofdamengeschichte5, die diese unfähige junge Königin zu verantworten hatte. Doch es waren die sehr liberalen Ansichten, die Godfrey wie auch sie selbst, Mary-Ann, vertraten, die dem alten Baron täglich die Zornesröte ins Gesicht getrieben hatten.

»Es tut mir leid, Ihnen sagen zu müssen, dass Godfrey noch nicht zurück ist von seiner Besprechung in der Stadt. Er wollte eigentlich vor der Teezeit wieder zu Hause sein, aber nun ist wohl doch etwas dazwischengekommen. Ich hoffe, Sie haben nichts dagegen, nur mit meiner Gesellschaft vorliebzunehmen.«

»Selbstverständlich nicht, verehrte Mrs Fountley. Es ist mir im Gegenteil ein außerordentliches Vergnügen. Schließlich hat man nicht alle Tage die Gelegenheit, mit einer so überraschend gebildeten Dame ein Gespräch zu führen.«

Mrs Fountleys Dank für dieses Kompliment fiel etwas verhalten aus. Erstens empfand sie ein gewisses Bedauern darüber, dass der Gast ihr Aussehen als überhaupt nicht erwähnenswert betrachtete, obwohl dessen wohlwollende Erwähnung (wenn auch nur der Höflichkeit halber) leider nicht den Tatsachen entsprochen hätte. Zweitens störte sie der Umstand, dass er Bildung – insbesondere politische Bildung – in der Damenwelt wie die meisten Männer als ungewöhnlich empfand. Sie hatte gehofft, mit dem Umzug nach Manchester, der Stadt, die als das Zentrum der Freihandelsbewegung galt, fortschrittlichere Zeitgenossen kennenzulernen. Aber da lag wohl noch ein weiter Weg vor ihr. Sie räusperte sich. »Nun, dann darf ich Sie in den Empfangssalon bitten. Es tut mir leid, wir sind immer noch nicht ganz eingerichtet. Der kleine Speiseraum ist noch nicht fertig.«

»Aber ich bitte Sie, Madam, deshalb müssen Sie sich doch nicht entschuldigen!«

Mary-Ann Fountley nickte reserviert. Ashworth war ihr jetzt schon deutlich weniger sympathisch als noch vor fünf Minuten. »Ich muss auch noch einige Möbel erwerben. Godfrey hat wegen der Eröffnung seiner Kanzlei in der Stadt leider zu wenig Zeit, sich darum zu kümmern. Ich hoffe, in Manchester findet sich ein entsprechendes Angebot?«

»Selbstverständlich, Madam! Immerhin hat sich unsere Stadt inzwischen zur zweitgrößten Metropole Britanniens entwickelt. Bei uns pulsiert das Leben, wie man so schön zu sagen pflegt.« Ashworth lächelte jovial, während er an ihrer Seite den Salon betrat, dessen Behaglichkeit durch eine schön gearbeitete Holzvertäfelung an den Wänden noch unterstrichen wurde. Mrs Fountley läutete nach der Dienerschaft und bestellte den Tee. Dann nahmen sie auf der Sitzgruppe vor dem ausladenden Kamin Platz, in dem ein wärmendes Feuer angeschürt worden war. Den ganzen Tag über war es bereits winterlich kühl gewesen und die Kälte hockte nun erbarmungslos in den hohen Räumen des Hauses. Nur in unmittelbarer Nähe des Kamins kam so etwas wie wohlige Wärme auf.

»Tatsächlich hörte ich, dass die meisten Städte in den letzten Jahren enorm angewachsen sind«, nahm Mrs Fountley den Gesprächsfaden wieder auf. »Nicht gerade zum Wohle der Bewohner. Vor allem in den Wohngegenden der Arbeiter sollen katastrophale Zustände herrschen.«

Ashworth zuckte mit den Schultern. »Nun ja, das mag stimmen. Allerdings scheinen sie sich in der Kloake wohlzufühlen. Warum sonst rotten sie sich zu Tausenden in diesen Löchern zusammen? Der Gestank dort ist unerträglich, sage ich Ihnen!«

Mrs Fountley sah ihren Gast prüfend an und erwiderte dann mit leichter Schärfe in der Stimme: »Nun, vielleicht, weil sie sich keine andere Unterkunft leisten können …?«

Ashworth ließ sich dadurch nicht beirren. »Ach was! Ich sage Ihnen, dieses Gesindel fühlt sich wohl in seinem Schmutz! Sie sollten sich aber nicht darüber beunruhigen, Verehrteste. Manchester verfügt auch über sehr gepflegte Viertel und das Stadtzentrum hat ein beachtliches Ladenangebot vorzuweisen. Immerhin leben auch etliche ausländische Geschäftsleute hier mit ihren Familien. Allein die Deutschen stellen drei Prozent der derzeitigen Gesamtbevölkerung von Manchester! Und Sie dürfen mir glauben, dass sogardiedurchaus Wert auf Komfort und kulturelles Leben legen, genauso wie unsereins. Ich kann Ihnen zum Erwerb Ihrer Innenausstattung gerne einige exquisite Ladengeschäfte empfehlen, die denen in London in nichts nachstehen.« Ashworth hielt einen Augenblick inne und meinte dann, einer plötzlichen Eingebung folgend: »Oder besser noch: Meine Gattin soll sich Ihrer annehmen. Sie wird Ihnen sicher gerne alles zeigen, was es in und um Manchester herum zu sehen gibt. Ich würde mich gerne anschließen, habe zu meinem größten Bedauern aber leider zu wenig Zeit. Die Geschäfte werden immer schwieriger seit dieser grandiosen Fehlentscheidung des Parlaments.«

»Oh, ich nehme an, Sie beziehen sich auf die Ablehnung der Freihandels-Resolution im März letzten Jahres«, hakte Mrs Fountley interessiert ein und vergaß in ihrem Eifer ganz, ihrem Gast für sein freundliches Angebot zu danken. Das Thema interessierte sie brennend. Sie hatte diese Sache in den vergangenen Monaten mit Godfrey immer wieder diskutiert und letztlich war der verwegene, aber erfolgversprechende Plan, der ihnen schließlich eingefallen war, ausschlaggebend für ihren Umzug nach Manchester gewesen. »Ja, das war wirklich eine unverzeihlich dumme Entscheidung der Regierung. Das Parlament riskiert leichtfertig größere Unruhen in der Bevölkerung …«

In diesem Augenblick öffnete sich die Tür zum Salon und der Hausherr trat ein. Mrs Fountley hielt in ihren Ausführungen inne, erhob sich freudig und ging ihrem Gatten entgegen, der sie mit einem zärtlichen Kuss auf die Wange bedachte. Auch Ashworth stand auf, um den Hausherrn respektvoll zu begrüßen. Die Ehe bekam dem ehrenwerten Mr Godfrey Fountley, zukünftiger Baron of Tounton, offenbar hervorragend. Er war noch etwas runder um die Taille geworden und seine ohnehin breiten Gesichtszüge strahlten tiefe Zufriedenheit, ja ehrliche Freude beim Anblick seines Eheweibs aus. Deren kaum vorhandener Liebreiz konnte es wohl nicht sein, was ihn so reagieren ließ, sinnierte Ashworth angesichts dieses offensichtlich glücklichen Paares. Leider war seine eigene Ehe weit weniger von solch beneidenswerter Harmonie geprägt. Sie war das Ergebnis von kühler Finanz- und Karriereplanung. Seine Frau war die reiche Witwe des Baumwollhändlers Jeremia Boulton und fast zehn Jahre älter als er. Ein zänkisches, unzufriedenes Geschöpf mit zwei erwachsenen und leider nichtsnutzigen Söhnen, die er noch im Jahr seiner Eheschließung adoptiert hatte. Was ihn gelockt hatte, war lediglich der Umfang ihres Besitzes und ihrer Barschaft gewesen, der sich bestens zum Umfang seines unternehmerischen Geschicks gefügt hatte. Und er hatte es bisher verstanden, den Geldsegen zu seinem Vorteil zu nutzen. Aber sein Eheleben war nie mehr als gegenseitige Rücksichtnahme gewesen, was nichts weiter bedeutete, als dass er es vorzog in der Stadt zu wohnen, während seine lästige Gattin dem tätigen Müßiggang auf ihrem Landsitz in der Nachbarschaft von Queens Park frönte, indem sie ihre Tage bis zum Rand mit Nichtigkeiten füllte.

»Ah, mein lieber Ashworth«, begrüßte ihn Godfrey Fountley jovial, die Hand immer noch um die Taille seiner Gattin gelegt, wie Ashworth mit einigem Erstaunen registrierte. »Ich hoffe, Sie verzeihen mir meine Unpünktlichkeit. Aber die Besprechung mit Bright und Prentice6hat nun doch länger gedauert.« Er wandte sich mit strahlenden Augen wieder seiner Frau zu. »Unsere Idee wurde sehr interessiert aufgenommen, mein Schatz.«

»Ihre Idee?«, hakte Ashworth ein. »Da bin ich aber neugierig.«

»Alles zu seiner Zeit, mein lieber Ashworth«, meinteFountley und lächelte verschmitzt. »Wir haben heute beschlos-sen, dass in absehbarer Zeit eine Versammlung dazu einberufen werden soll. Sie und die anderen Mitglieder der League7werden dann in epischer Breite zu hören bekommen, was wir vorhaben. Ich denke, das wird unserem Anliegen endlich zum Durchbruch verhelfen.« Er reckte sich ein wenig. »Aber der Tag war lang genug. Für heute haben wir genug politisiert, meine ich.« Mit hungrigem Blick strebte Fountley der reichlich gedeckten Teetafel zu, fügte dann aber an seine Frau gewandt an: »Ich hoffe doch, du wirst mich zur Versammlung begleiten, Mary-Ann. Schließlich war es ja sozusagen deine Idee.«

Ashworth hob erstaunt die Augenbrauen. Es brannte ihm auf der Zunge Fountley auszufragen, um was für eine angeblich so geniale Idee es sich handelte. Schließlich schienen sowohl Bright wie auch Prentice, die immerhin zum engsten Führungszirkel der League gehörten, die Sache für so wichtig zu halten, dass eine große Versammlung einberufen werden sollte – und das, obwohl diese ominöse Idee, wie er eben ungläubig zur Kenntnis genommen hatte, wohl nur auf dem Mist von diesem unansehnlichen Frauenzimmer gewachsen war. Doch dann entschied er sich dagegen. Es kränkte ihn zwar, dass er nicht gleich ins Vertrauen gezogen wurde, doch schließlich lag ihm daran, sich das Wohlwollen und die Achtung der Fountleys nicht zu verspielen. Der junge Adlige hatte, das war bekannt, Cobdens absolutes Vertrauen und darüber hinaus einen Baronatstitel in Aussicht. In nicht allzu ferner Zeit würde Fountleys Einfluss deshalb sowohl politisch als auch gesellschaftlich noch erheblich zunehmen.

Man wandte sich also im Gespräch angenehmen und weniger brisanten Themen zu, bis Ashworth nach dem Tee und der erneuten Versicherung des baldigen Besuchs seiner Gattin wieder aufbrach.

1 Entspricht 1,80 m

2 Zwei Stunden

3 Im Verarbeitungszyklus der Baumwolle die erste Maschine, in die die gelieferte Baumwolle eingebracht wurde. Im Hopper Feeder wurde die Baumwolle entwirrt und Schmutzstoffe herausgewaschen. Siehe auch Nachwort: Erläuterungen zur industriellen Baumwollverarbeitung im 19. Jahrhundert.

4 Maschine für den letzten von fünf Schritten zur Vorbereitung des Garns. Siehe auch im Nachwort die Erläuterungen zur industriellen Baumwollverarbeitung im 19. Jahrhundert.

5 Nach der zugunsten der Torys ausgegangenen Wahl 1839 weigerte sich Victoria aus falsch verstandener Loyalität gegenüber ihrem väterlichen Mentor, dem Whig-Premier Lord Melbourne, ihre Hofdamen aus dem Kreise der Tory-Anhänger zu berufen. Dieses unverständige Beharren der jungen Königin wuchs sich nach kurzer Zeit zu einer Regierungskrise aus, die den mit der Regierungsbildung beauftragten Premier Robert Peel dazu zwang, seinen Platz zu räumen und Lord Melbourne zu überlassen. Eine unhaltbare Situation, die die Regierung lähmte. Victorias Ansehen sank durch ihre Missachtung der Parlamentsrealität zu diesem Zeitpunkt ins Bodenlose.

6 John Bright und Archibald Prentice waren Unternehmer und zusammen mit Richard Cobden treibende Kräfte der Freihandelsbewegung.

7 Kurzname der Anti-Corn Law League, die Richard Cobden und seine Mitstreiter 1839 nach der erwähnten Ablehnung der Petition gründeten. Die Bewegung fand rasch viele Anhänger und verstand es durch eigene Pressearbeit und Versammlungen, auf sich aufmerksam zu machen.

Kapitel 2

»Willst du wirklich mitkommen, Cathy?«, fragte Aaron mit leichter Besorgnis in der Stimme. »Ich fürchte, das wird kein sehr erfreulicher Besuch! Ich meine … es ist nur wegen des Kindes.«

Cathy hakte sich bei ihrem Mann unter und schritt nur noch entschlossener aus: »Aaron, wenn ich jeden Tag zwölf Stunden arbeiten kann und das, obwohl ich jeden Tag runder werde, dann wird mir das auch nicht weiter schaden. Ich mache mir einfach Sorgen um Ruth und ihre Kinder. Was soll nur aus ihnen werden, wenn William nicht wieder gesund wird?«

Aarons Blick verdüsterte sich. »Ich hoffe doch sehr für die McGillans, dass er wieder gesund wird. Ansonsten geht Ruth schweren Zeiten entgegen, verdammt schweren Zeiten! Verflucht noch mal, es ist eine Schande, wie wir leben müssen …«

»Aaron!«, ermahnte ihn Cathy. »Du bist immer so bitter! Du weißt doch, dass ich es nicht mag, wenn du so redest. Wir können doch dankbar sein.«

Aaron lachte kurz spöttisch auf. »Dankbar? Für dieses Rattenleben?«

Cathy sah ihn gekränkt an.

»Verzeih mir, Cathy!«, lenkte er ein. »Ich habe es nicht so gemeint, aber …!«

»Ich weiß, was du gemeint hast!« Sie schmiegte sich versöhnlich an ihn, während sie weitergingen. »Dennoch, wir sollten dankbar sein, oder etwa nicht? Wir sind Isobel und der Polizei bisher entkommen. Keiner ahnt, dass Mr Stanton in Wirklichkeit Aaron Stutter heißt und von der Polizei gesucht wird. Wahrscheinlich ist ohnehin schon Gras über die Sache in Whitefell gewachsen, so lange, wie es jetzt her ist.«

Aaron gab erneut einen unwilligen Laut von sich. Allein die Erwähnung Whitefells und der Geschehnisse dort schürte seinen Unmut, doch Cathy ließ sich nicht beirren: »Es stimmt ja, Manchester ist ein stinkender Sumpf! Das weiß ich ebenso gut wie du. Aber es war und ist der sicherste Ort für uns, um nicht aufzufallen und um Arbeit und ein Auskommen zu finden. Und es geht uns doch besser als manch anderen. Immerhin haben wir ein Zimmer für uns allein und das in einem der noch akzeptablen Häuser. Wir haben sogar eine Wasserpumpe mit frischem Wasser im Hof …«

»… die wir unsnurmit achtzehn anderen Familien teilen müssen«, vollendete Aaron mit beißendem Spott.

Cathy ließ sich nicht beirren. »Vielen geht es doch viel schlechter als uns, die haben wirklich Grund zum Klagen. Wir haben zumindest beide eine feste Arbeit.«

»Ach, Cathy!« Aaron küsste sein Weib sanft auf die Wange. »Du hast ja recht. Aber ich vermisse unsere Farm, die Arbeit mit den Tieren, die Weite …« Er seufzte und plötzlich verhärteten sich seine Gesichtszüge wieder. »Wenn ich daran denke, dass unser Kind hier in diesem Dreck und unter diesen Bedingungen aufwachsen soll … und daran hat nur dieses Biest schuld. Ich wollte, ich hätte ihr damals wirklich gegeben, was sie verdient. Dann hätte die Polizei wenigstens einen Grund, nach mir zu suchen!«, fügte er hasserfüllt an.

»Bitte, Aaron«, seufzte Cathy, »du solltest wirklich versuchen, nach vorne zu blicken. Die Dinge sind nun einmal, wie sie sind. Wir müssen das Beste daraus machen.«

Da waren sie am Eingang des Mietshauses, in dem McGillan mit seiner Familie hauste, angekommen. Obwohl das Gebäude nur einige Straßen weiter gelegen war als ihr eigenes Mietshaus, war es doch in einem wesentlich heruntergekommeneren Zustand. Wie die meisten anderen der Arbeiterunterkünfte bestand es aus mehreren Einheiten, die sich um einen kleinen lichtlosen Innenhof drängten. Von den wenigen Fenstern, die aus rußverschmierten Wänden in den Dämmer starrten, waren die meisten ohnehin kaputt. Trotz der weit vorgerückten Stunde drückten sich immer noch einige Kinder, schmal und in abgerissenen Kleidern, im Hof herum. Eine schleimige Schicht bildete dort einen knöcheltiefen Bodensatz, der nach Fäulnis und Exkrementen stank. In den Schlamm gelegte Holzdielen bildeten einen schwankenden Pfad zu den Eingängen der einzelnen Wohntrakte.

»Weißt du, wo die McGillans wohnen?«, sprach Aaron eines der älteren Mädchen an, das auf einer Treppenstufe am Fuße eines der Eingänge kauerte. Das Kind richtete seinen stumpfen Blick auf ihn. Hunger hatte unübersehbar seine Spuren in dem schmalen Gesicht hinterlassen und erst beim genaueren Hinsehen bemerkte Aaron, dass die Kleine nicht älter als sechs Jahre sein konnte. Ihre Gesichtszüge wirkten bereits weit älter. Die Kleine hob auf seine Frage hin die Hand und wies stumm auf eine Tür im hinteren Bereich des Hofes. »In welchem Stockwerk denn, Mädchen?«, fragte Aaron noch einmal. Doch das Kind hatte den Blick schon wieder abgewandt, stand dann auf und schlüpfte an ihnen vorbei, um sich zu den anderen Kindern zu gesellen, die mit großen Augen zu den fremden Besuchern hinüberstarrten.

»Komm«, sagte Cathy und zupfte ihn am Ärmel, »wir fragen uns drinnen durch.« Aaron seufzte. Er hätte sie nicht mitnehmen sollen.

Aus der Dunkelheit, die sie im stickig-engen Treppenhaus des hinteren Wohntraktes umfing, leuchteten ihnen zwei Paar Augen entgegen, ein grünes helles und ein müdes wässriges. Beim Näherkommen entpuppten sie sich als die Augen einer Katze und ihrer gebückt gehenden Besitzerin – einer abgearbeiteten Alten, deren Antwort auf ihre erneute Frage nach den McGillans aus dem zahnlosen, sabbernden Mund kaum zu verstehen war. Aber die Geste, mit der sie die Treppe hinunterwies in noch tiefere Dunkelheit, war unmissverständlich. Moder und Gestank schlug ihnen von dort entgegen wie eine Wand. Aaron holte noch einmal tief Luft und zog Cathy dann entschlossen hinter sich her. Er hoffte wirklich, dass ihnen solche Wohnverhältnisse auch in Zukunft erspart bleiben würden. Wie um alles in der Welt sollte William McGillan in einem solchen Loch je wieder gesund werden? Das Beste hoffend, aber das Schlimmste befürchtend, stieß er nach einem kurzen Anklopfen die Tür zu dem Kellerraum auf, in dem McGillan mit den Seinen hauste. Er spürte, wie sich Cathys Finger in seinen Arm krallten. Der Anblick, der sich ihnen bot, war schlicht schockierend. In dem winzigen Raum, dessen einzige Verbindung zur Außenwelt die Tür zum Treppenhaus und ein kleines, lochartiges Fenster unter der Decke darstellte, war die ganze Familie einschließlich einer Ziege versammelt. Eine einzelne aufflackernde Kerze warf ein unsicheres Licht. Der Gestank war entsetzlich, was nicht nur von den Exkrementen der Ziege verursacht wurde – das jämmerlich magere Tier war in der Tat am wenigsten schuld daran –, sondern vor allem von dem widerlichen Morast, der sich überall auf dem Boden ausbreitete. McGillan hatte deshalb dieselben Holzbohlen und Gitter in den Morast gelegt, die auch schon oben im Hof für Passierbarkeit sorgten und zweifellos stammte von dort auch der allgegenwärtige Moder, von den Regenfällen durch das gerade auf den Hof reichende Fensterloch heruntergespült. Die grünlichen Spuren an der Wand kündeten davon. Auf einer solchen Holzinsel stand auch der Tisch, um den sich Ruth mit einem Teil ihrer Kinderschar versammelt hatte. Das jüngste, kaum zwei Jahre alt, saß auf ihrem Schoß und greinte beim Anblick der Fremden, während die drei älteren Kinder, zwei Mädchen von etwa vierzehn und elf Jahren und ein Knabe um die neun Jahre, kaum von ihrer Arbeit aufblickten. Man war, wie viele Arbeiterfamilien in der Stadt, mit dem Falten von kleinen Papierschachteln beschäftigt, für die allerorten ein unablässiger Bedarf zu bestehen schien. Eine leichte, aber eintönige und schlecht bezahlte Arbeit vor allem für Frauen und Kinder, die nicht in den Fabriken unterkamen.

Die anderen beiden nicht anwesenden Kinder gehörten offenbar zu der schmutzigen Horde, der Cathy und Aaron bereits im Hof des Mietshauses begegnet waren. Vielleicht waren sie noch zu ungeschickt oder langsam zum Schachtelfalten, oder hatten ein wenig Zeit zum Spielen bekommen.

»Hallo Ruth!«, sagte Aaron, als die Frau sich nun mit fragendem und etwas ängstlichem Blick erhob und das Kind auf ihrem Schoß kurzerhand ihrer Ältesten auf die Knie setzte. »Ich wollte mich nach William erkundigen. Wie geht es ihm?«

Ruths Blick wurde misstrauisch. Ruppig antwortete sie: »Wie soll es ihm schon gehen? Sieh doch selbst! Die verdammte Arbeit hat ihn fertiggemacht. Haben sie ihn jetzt rausgeworfen? Kommst du, um mir zu sagen, dass ein anderer seinen Posten bekommen hat, Stanton?«

»Nein!«, Aaron schüttelte den Kopf und zog dann bedauernd die Schultern hoch. »Allerdings hat der Vorarbeiter tatsächlich damit gedroht ihn zu entlassen, wenn er nicht demnächst wieder bei der Arbeit erscheint. Heute musste schon ein Ire für ihn einspringen. Der hat sich gut gemacht – geschuftet wie ein Wilder. Kann gut sein, dass Priestley ihm die Stelle gibt, wenn William nicht morgen oder spätestens übermorgen wieder zur Arbeit kommt.«

Ruths abwehrende Härte schlug angesichts dieser Nachricht in Verzweiflung um. Sie sank zurück auf die grob zusammengezimmerte Bank am Tisch und brach unvermittelt in Tränen aus. Cathy war im Nu bei ihr und nahm sie mit-fühlend in den Arm, doch die Frau ließ sich nicht trösten. »Dann …«, schluchzte sie, »dann kannst du Priestley sagen, dass er mit William nicht mehr zu rechnen braucht. Ich weiß nicht mal, ob er die Nacht noch übersteht.«

»Steht es wirklich so schlimm?«, fragte Aaron betroffen.

Ruth nickte. Die Kinder hatten aufgehört zu arbeiten und blickten nun verstört zwischen Aaron und der Mutter, die inzwischen völlig die Fassung verloren hatte, hin und her.

Aaron ertrug den Blick aus den aufgerissenen Kinderaugen einfach nicht. Jäh wandte er sich dem Bett zu, auf dem unter einem zerknäulten Haufen fadenscheiniger Decken der ausgemergelte Körper eines Erwachsenen zu erahnen war. McGillans Atemzüge waren nur noch ein mühsames, gequältes Rasseln. Vorsichtig ließ Aaron sich auf der Kante des Bettes nieder und zog die Decken beiseite, sodass er seinem kranken Kollegen ins Gesicht sehen konnte. Was er sah, überraschte ihn nicht. Er hatte es geahnt, schon bevor er sich auf den Weg gemacht hatte: William McGillan lag ohne jeden Zweifel im Sterben. Das Gesicht war wachsbleich, eingefallen und wies um Augen und Mund bläuliche Verfärbungen auf. Blutiger Speichel trocknete in den Mundwinkeln und auf den ausgedörrten Lippen des Sterbenden. Seit sie in Manchester lebten, hatte Aaron dergleichen einige Male bei Kranken gesehen, vor allem bei Kindern, die in den Fabriken bei den Spinnrahmen gearbeitet hatten. Die bläulichen Verfärbungen waren Blutergüsse, die sich bei denen, die sich im Endstadium der gefürchteten Spinnerkrankheit befanden, durch das verzweifelte Ringen nach Luft bildeten. Doch die Lungen der Bedauernswerten waren einfach nicht mehr in der Lage, ihre Aufgabe zu erledigen. Am Ende erstickten die Kranken jämmerlich. Jeder wusste im Grunde, dass es der allgegenwärtige Faserstaub der Baumwolle war, der das verursachte. Es begann schleichend, dauerte oft Jahre, doch letztlich führte es zum Tode, wenn einen nicht vorher die Schwindsucht, die Pocken oder irgendeine andere der allgegenwärtigen Seuchen dahinrafften. Nur die Kinder in den Fabriken fielen dieser Arbeitergeißel weit schneller zum Opfer. Man starb jung in Manchester. Nun war also William McGillan an der Reihe. Aaron spürte, wie Wut in ihm aufstieg. Wut auf diese menschenverschlingende Stadt, auf die Fabrikbesitzer, die ohne Gnade das Letzte aus ihren Arbeitern herauspressten und ihnen dafür einen lächerlichen Hungerlohn bezahlten, der nicht einmal annähernd reichte, um die Familien zu ernähren. Wut auf diese ganze verdammte Ungerechtigkeit. Er musste sich zusammennehmen, um nicht aufzuschreien. Stattdessen legte er behutsam seine Hand auf die Brust des sterbenden Mannes und spürte schweigend dem letzten Rest von Leben nach. Nach einer Weile verebbte das leise Keuchen. Stille kehrte ein. McGillan, der Mann, den er einen Freund genannt und mit dem er viele Monate Seite an Seite gearbeitet hatte, war tot.

Aaron hätte gerne mehr Trauer darüber empfunden, aber in ihm fühlte sich alles sonderbar starr an. Schließlich wandte er sich doch nach Cathy um, die immer noch die Arme um Ruth geschlungen hatte und sie sanft hin und her wiegte. Es bedurfte keiner Worte. Cathy erkannte auch so, dass William McGillans Zeit soeben abgelaufen war.

»Ruth, ihr Mädchen, und du, Junge, wie ist dein Name?«, sagte sie.

»William«, antwortete der Knabe schüchtern mit furchtsam aufgerissenen Augen.

»William«, sagte Cathy und sah ihn ernst an, »jetzt bist du der Mann im Haus. Euer Vater ist nun an einem besseren Ort.« Einen Augenblick erstarrte Ruth, dann entwand sie sich Cathys Armen, sprang auf und begann laut zu schreien – fassungslos, hilflos. Aaron verließ seinen Platz bei dem Toten, kam zum Tisch und nahm die außer sich Geratene nun seinerseits fest in den Arm. Einen Augenblick wehrte sie sich verzweifelt, dann ergab sie sich. Ihr Schreien ging in leises Schluchzen über.

Cathy ging an Aarons statt zum Bett und schloss dem Toten die Augen, bettete ihn mit sanfter Hand und breitete dann das fleckige Laken über den Leichnam. Dann winkte sie das ältere der Mädchen heran. »Geh hinauf und sieh nach deinen Geschwistern. Sie sollen auch vom Vater Abschied nehmen. Wascht euch vorher die Hände und das Gesicht, wenn ihr Wasser in der Nähe habt, und kommt wieder her. Hast du verstanden?« Das Mädchen nickte stumm, offenbar erleichtert, dass für den Augenblick die beiden Fremden die Dinge in die Hand nahmen.

Es dauerte nicht lange, dann hatte sich die Nachricht vom Tode McGillans in der Hausgemeinschaft herumgesprochen. Immer mehr Leute drängten sich in den Kellerraum hinunter, um einen letzten Blick auf den Toten zu werfen. Einige mitfühlende Seelen spendeten kleine Kerzenstummel für die Aufbahrung und ein frisches Laken. Eine ältere Frau brachte sogar ein sauberes Leinenhemd für die Beerdigung. Immerhin sollte William McGillan angemessen und würdig seinen Weg ins Armengrab antreten.

Cathy und Aaron verabschiedeten sich schließlich von der Witwe. Draußen auf der Straße lehnte sich Cathy erschöpft an eine Hauswand und schlang schützend die Arme um ihren Bauch.

»Alles in Ordnung mit dir?«, fragte Aaron besorgt.

Cathy nickte mit geschlossenen Augen. »Ja, mach dir keine Gedanken. Ich bin nur müde.«

»Es wäre vielleicht doch besser gewesen, wenn du nicht mitgekommen wärst«, meinte Aaron ein wenig unwirsch. »Ich wollte nicht, dass du das in deinem Zustand mit ansehen musst.«

Cathy richtete für einen Augenblick still den Blick auf ihn. »Aaron, glaubst du denn, ich sehe das alles nicht? Glaubst du denn, ich sehe die Not nicht, die hungrigen Kinder in den Gassen, die armen Kleinen unter den Spinning Mules, die sich fast zu Tode schuften, die ausgezehrten, müden Gesichter der Frauen und Männer? Glaubst du, ich höre das allgegenwärtige Husten und Stöhnen nicht? Ich höre und sehe es, genauso wie du, Aaron. Ich wünschte, das alles wäre nicht so, aber wir können es nicht ändern. Doch wir leben, Aaron. Manchmal ist es sehr schwer, aber wir leben. Ich bin so dankbar, dass wir zusammen sind, dass dieses neue Leben in mir wächst. Dankbar, dass wir endlich fort sind von Whitefell! Du ahnst nicht, wie sehr.«

Aaron stand unschlüssig neben ihr, seine Kiefermuskeln mahlten. Dann wandte er den Blick ab, verschloss sich. Bitteres Schweigen lastete zwischen ihnen.

»Was wird nun aus Ruth und den Kindern? Kann man irgendetwas tun?«, fragte Cathy nach einer Weile vorsichtig. »Weißt du, ob William in die Gemeinschaftskasse gezahlt hat?«

Aaron lachte freudlos auf. »Wovon denn, bitte? Du hast doch gesehen, in was für einem Loch sie hausen. Da war kein Geld da für den Beitrag in die Arbeiterkasse. Die helfen auch nur denen, die es sich leisten können. Das sind die wenigsten. Ruth hat keine Chance. Wahrscheinlich enden sie im Armenhaus, wenn es ihr oder den älteren Mädchen nicht gelingt, eine Arbeit zu finden. Mit dem Falten von Schachteln werden sie es jedenfalls nicht schaffen. Es ist sogar fraglich, ob sie in dem Raum bleiben können. Einer der Hausbewohner hat mir gesagt, dass der Verwalter ein sturer Hund ist, der nicht mit sich reden lässt. Es wundert mich nicht, dass sie sich die Augen aus dem Kopf weint.«

»Aber ich könnte sehen, ob ich etwas für sie tun kann. Vielleicht kann ich die Mädchen oder den kleinen William als Putzer bei den Speed Frames unterbringen, oder eben sonst irgendwo«, wandte Cathy hoffnungsvoll ein. »Auf alle Fälle sollten wir tun, was immer wir können, damit ihnen das Armenhaus erspart bleibt. Das werden sie nicht lange überleben. Ich will, sobald es geht, noch einmal mit Ruth sprechen und gemeinsam mit ihr überlegen, ob sich nicht eine Lösung findet.«

Aaron wandte ihr wieder sein übermüdetes Gesicht zu, die Lippen zu einem schmalen Strich zusammengepresst. Der dunkle Schimmer seines Bartwuchses ließ seine Gesichtszüge übermäßig bleich erscheinen. »Ich bezweifle, dass es da eine Lösung gibt«, sagte er hart.

London, 18. Oktober 1840

Kapitel 3

Mr Robert Armindale rückte sorgfältig den Zylinder zurecht, bevor er die Gangway des Dreimasters hinunterschritt. Es tat gut, wieder englischen Boden zu betreten und es war noch besser, dies mit der Gewissheit des kommenden Erfolgs zu tun. Seine Reise nach Indien hatte sich, weiß Gott, gelohnt! Sein Auftraggeber, der ehrenwerte Mr Francis de Burgh, konnte und würde zufrieden sein. Es war schwierig gewesen und einem anderen, weniger erfahrenen Detektiv wäre es sicher nicht gelungen, die gut verwischten Spuren nach England ausfindig zu machen. Aber einem Mann wie ihm konnten nicht einmal diese indischen Teufel in Bombays Gassen etwas vormachen. Armindale lächelte selbstzufrieden. Zunächst einmal würde er sich jetzt ausruhen, dann vielleicht noch einen Besuch in einem der besseren Herrenetablissements der Stadt vornehmen und sich dann auf den Weg zu de Burgh machen, um diesem Bericht zu erstatten. Fröhlich pfeifend ging er die Pier hinunter.

***

Isobel betrachtete ihren Gatten mit abschätziger Miene, während dieser – peinlich darauf bedacht, ihrem Blick auszuweichen – wieder seine Kleider anlegte. Ungnädig sah sie ihm zu, wie er mit schlaff baumelndem Gemächt in Unterhose und Pants stieg. Seltsam, dass sie seinen eigentlich doch angenehm männlichen Körper nach wie vor als so wenig inspirierend empfand, obwohl sie doch oft genug und sehr intensiv ihren Gelüsten nachgaben. Für einen flüchtigen Moment übermannte sie die Erinnerung an jenen anderen Körper, der ihr einst solche Lust bereitet hatte. Ärger stieg in ihr auf. Aaron! Und Cathy, diese Schlange! Wie hatten sie es wagen können? Obendrein waren die beiden seit jenem Tag auf Whitefell wie vom Erdboden verschluckt, die Aussicht, sie noch zu finden, war äußerst gering. Das hatte ihr zumindest der Polizeibeamte erklärt und dabei auf eine unverschämt desinteressierte Art mit den Schultern gezuckt. Isobel atmete tief durch. Der Anflug des Zorns verebbte so schnell, wie er gekommen war. Es war eben nichts zu machen gewesen und schließlich hatte sie inzwischen auch so ihren Spaß. Zumindest den Umständen entsprechend – und diese waren nicht allzu schlecht, oder? Sie sollte nicht so kindisch sein! Schließlich war sie die Ehefrau eines Parlamentariers und führte doch ein recht angenehmes Leben. Isobel drehte sich in dem zerwühlten Bett wieder auf den Rücken und sog scharf die Luft ein, als die blutigen Striemen an ihren Hüften mit den schweißgetränkten Laken in Berührung kamen. Himmel, das brannte wie Feuer! Vielleicht sollten sie doch einmal eine längere Pause einlegen, damit die lästigen Spuren ihrer Ekstasen Zeit fanden, abzuheilen. Die Schmerzen, die sie oft genug allein beim Hinsetzen empfand, ließen sie jedes Mal zusammenzucken. Schnell nahm sie ihre vorherige Position wieder ein und ließ ihren Blick erneut müßig über Havishams breite Schultern gleiten. Ach, wenn er doch nur ein wenig dunkler und schlanker wäre, etwas wenigerbritischjedenfalls. Gott, der Mann war geradezu das Bild eines typischen Engländers. Sie schürzte die Lippen. Nun ja, man konnte eben nicht alles haben.

Ihr Angetrauter war inzwischen bei seiner seidenen Halsbinde angelangt. Wie immer legte er Wert auf ein gepflegtes Auftreten. Seit er den ersehnten Sitz im Unterhaus innehatte, noch mehr. »Ich werde noch in den Club gehen. Green hat zu einer Besprechung aufgerufen. Du brauchst mit dem Dinner nicht auf mich zu warten«, sagte er.

Isobel beschloss, ihn noch ein wenig zu ärgern. Sie seufzte vernehmlich und rieb sich dabei demonstrativ ihre geschundene, entblößte Flanke. »Immer hast nur du deinen Spaß«, schmollte sie. »Du benutzt mich und quälst mich. Und jetzt lässt du mich einmal mehr allein. Ein grausamer Ehemann bist du! Ich wollte eigentlich heute ins Theater und ich hatte nicht vor, das allein zu tun. Wenigstens das bist du mir schuldig.«

Vor dem Spiegel hielt Havisham in seinen Bemühungen, seine Halsbinde in eine ansprechende Position zu bringen, inne. Unstet huschte sein Blick über ihren halbnackten Körper, der nur zu deutlich die schrundigen Überbleibsel ihrer vorangegangenen Exzesse offenbarte. Isobel genoss seine aufsteigende Scham fast so sehr wie den Beischlaf zuvor, aber sie war klug genug, es nicht zu zeigen.

»Ich …«, er zögerte, nahm dann aber erneut Anlauf, »ich werde sehen, was ich tun kann, Isobel, du musst verstehen, dass ich als Abgeordneter gewissen Verpflichtungen nachkommen muss …«

»Deine Stellung hindert dich ja auch nicht daran, dich regelmäßig an mir zu vergehen!«, ätzte Isobel schnippisch. »Ich wüsste nur zu gern, wie deine Parlamentskollegen darüber dächten, würde es ihnen zu Ohren kommen.«

»Das wagst du nicht!«

Isobel ließ sehr bewusst einen kleinen Augenblick verstreichen. Amüsiert beobachtete sie, wie Havisham sich mit der Halsbinde nahezu erwürgte. Glaubte er wirklich, dass sie seine Anspannung nicht bemerkte? Lächerlich! »Sagen wir, ich habe nicht vor, unser kleines Geheimnis preiszugeben«, meinte sie gnädig. »Was hätte ich davon? Schließlich ist es durchaus von Vorteil, die Frau einesgeachtetenMitglieds des Unterhauses zu sein. Das sollte sich eben auch dann und wann in gewissen Annehmlichkeiten niederschlagen, meinst du nicht, mein Lieber?«

»Gewiss, gewiss!« Er entspannte sich ein wenig. »Aber ich kann es dir nun einmal nicht versprechen, dass ich rechtzeitig zu Hause sein kann. Du weißt, es ist nicht allein meine Entscheidung.«

»Hm!«

»Aber sollte es heute nicht gelingen, werden wir morgen ins Theater gehen, ganz bestimmt, mein Täubchen. Ich verspreche es.« Nahezu unterwürfig wartete er auf ihr Einlenken. Sie beschloss, ihn zu erlösen. Das Theater interessierte sie nicht im Mindesten. Es hatte ihr nur Spaß gemacht, ihn etwas zappeln zu sehen.

»Morgen ist der Empfang bei Lord Durham, hast du das vergessen? Da sind wir eingeladen. Wir können unmöglich absagen. Nun, dann werde ich eben brav zu Hause bleiben und warten, bis mein Gemahl geruht, von seinen Verpflichtungen heimzukehren. Du brauchst dir um mich keine Gedanken zu machen.«

»Ich danke dir für dein Verständnis. Vielleicht gelingt es mir ja doch noch, rechtzeitig heimzukommen.« Er zog seinen Gehrock über. »Ich werde dir durch einen Boten eine Nachricht zukommen lassen, wenn es dir recht ist.«

Isobel ließ sich wieder in die Kissen zurücksinken. »Ja, geh nur, geh!« Sie seufzte und wedelte mit der Hand. »Ich rechne allerdings nicht mit dir.«

Havisham schloss die Tür hinter sich und eilte die breite Treppe hinunter. Er empfand eine schon fast beschämende Erleichterung, Isobel entkommen zu sein.

»Sir, Sie wollen noch ausgehen?« Blidge, sein Kammerdiener, kam ihm beflissen auf halbem Wege entgegen. Selbstverständlich hatte er sich dezent zurückgezogen, als sein Herr, wie so häufig, mit der Herrin in deren Schlafzimmer verschwand, war aber wie immer sofort auf dem Posten, wenn er gebraucht wurde.

»Ja, ich habe noch vor, in den Reform Club zu gehen. Würden Sie8dem Kutscher Bescheid geben? Sagen Sie ihm, er soll den Brougham9anspannen und vorfahren«, antwortete Havisham.

»Sehr wohl, Sir!«, antwortete Blidge. Mit keiner Regung seiner Miene ließ er sich anmerken, was er über das immerhin unübliche Verhalten seines Herrn dachte. Die häufigen Besuche im Schlafzimmer der Herrin – sogar tagsüber! –, begleitet von seltsamen, ja verstörenden Geräuschen, die durch die sorgsam abgeschlossene Tür drangen, führte seit geraumer Zeit zu Getuschel in den unteren Bereichen des Hauses. Getuschel, das nicht einmal mehr Mrs Branagh, die seit dem Umzug der Herrschaften von Whitefell nach London dem Hause Havisham vorstand, zu unterdrücken vermochte. Blidge hatte beobachtet, dass Harriet, die neue Zofe der jungen Herrin – es war bereits die dritte, denn Isobel Havisham erwies sich als äußerst ungnädig mit ihrem Personal –, Mrs Branagh einmal auch ein völlig zerrissenes Untergewand gezeigt und dann im Flüsterton etwas berichtet hatte, das Mrs Branagh, die sonst ein Ausbund an Selbstbeherrschung war, entsetzt die Augenbrauen hatte hochziehen lassen. Am selben Tag hatte die Haushälterin die Dienerschaft jedoch in einer Ansprache darauf hingewiesen, dass sie sich jeglichen Kommentar über die Vorgänge im Hause – welcher Art diese auch sein mochten – ausdrücklich verbitte. Jeder, der sich nicht daran halte, habe mit seiner sofortigen Entlassung zu rechnen. Das hatte das Getuschel deutlich begrenzt. Ganz unterdrücken ließ es sich jedoch trotz allem nicht, sonst hätte schon die Hälfte des Personals entlassen werden müssen.

Nachdem Blidge die Anweisung für den Kutscher an einen der Hausdiener weitergegeben hatte, kam er zurück, den wärmeren Herbstmantel über den einen Arm gebreitet, Zylinder und Gehstock seines Herrn in der anderen Hand. Mr Havi-sham wartete ungeduldig auf ihn in der großen Empfangshalle des repräsentativen Hauses. Mit geübten Bewegungen half Blidge seinem Herrn in den Mantel, nicht ohne noch einen prüfenden, aber unnötigen Blick auf die Kleidung seines Arbeitgebers zu werfen, die auch ohne seine Mithilfe perfekt angelegt worden war.

Havisham streckte die Hand aus, ohne ihn anzusehen. »Die Handschuhe, Blidge! Na, wird’s bald? Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit.«

Bligde beeilte sich, seinem Herrn das Gewünschte zu reichen. Offenbar war man verstimmt.

»Es könnte spät werden«, teilte ihm der Herr nun mit, als er sich umwandte, um einen letzten prüfenden Blick in den großen Spiegel über dem gewaltigen Kamin in der Eingangshalle zu werfen. Seine Erscheinung war jedenfalls als sehr respektabel, ja gut aussehend zu bezeichnen. Mr Havisham war von stattlicher Gestalt, gut und gerne sechs Fuß groß10. Das Gesicht mit der breiten Stirn über den hellen, intelligent blickenden Augen, der markanten Nase und der kräftigen Kieferpartie wurde von einem blonden Backenbart, wie es der derzeitigen Mode entsprach, eingerahmt. Das rötlich-blonde Haar war voll, kräftig und neigte zu störrischen Locken. Ein Umstand, dem Blidge in der Regel mit Pomade beizukommen vermochte, jetzt wirkte es allerdings nicht ganz so akkurat wie sonst, was aber durchaus einen gewissen Reiz hatte. Blickte Mr Havisham streng, so wie jetzt, hatte seine Erscheinung etwas wirklich Aristokratisches und da störte der kaum wahrnehmbare Bauchansatz, den sein Besitzer zudem durch gut geschnittene Kleidung zu verbergen wusste, nicht im Mindesten.

»Nun dann, Blidge!«, sagte der Herr der Hauses, als das Rasseln der Kutschenräder auf dem Pflaster vor der Tür zu hören war. »Bitte, teilen Sie Mrs Branagh mit, dass ich heute im Club speisen werde. Eventuell wünscht die Herrin noch auszugehen. Ich denke aber nicht, dass es mir gelingen wird, sie zu begleiten.«

Blidge verbeugte sich höflich. Sein Herr konnte sich selbstverständlich jederzeit auf ihn verlassen.

8 Kammerdiener, Chefbutler und natürlich Haushälterinnen und Gouvernanten wurden auch von der Herrschaft »gesiezt«. Das galt jedoch nicht für das übrige Gesinde.

9 Zweiachsige Kutsche mit geschlossenem Fahrgastraum. Meist nur mit Platz für zwei Fahrgäste ausgestattet und mit großen Seitenfenstern versehen. Der Fahrer sitzt dabei weit vor dem Fahrgastkasten im Freien auf dem hohen Kutschbock. Das Brougham-Coupé war Mitte des 19. Jahrhunderts beim Adel und betuchten Bürgertum ein höchst beliebtes Alltagsgefährt, da es Schutz vor den Unbilden des Wetters bot und aufgrund seiner kompakten Bauweise sehr wendig war, ideal für die teilweise sehr engen Straßen Londons.

10 Entspricht etwa 1,80 Meter

Kapitel 4

Die Kutsche bahnte sich mühsam ihren Weg durch die auch zu dieser Tageszeit verstopften Straßen Londons. Es war mindestens eine Glocke11Fahrt zum Reform Club, aber heute würde es sicher noch länger dauern. Einerlei! Ohnehin hatte er sich viel früher als notwendig auf den Weg gemacht. Das Treffen mit Green und einem ausgewählten kleinen Kreis der Whigs war eigentlich erst für die Zeit nach dem Dinner angesetzt, aber Havisham rechnete damit, dass einige seiner Gesprächspartner es wie er vorziehen würden, das Abendessen im Club einzunehmen. Es blieb also noch genug Zeit. Ein Gedanke durchzuckte ihn. Ob er noch im Haus der Bakers vorbeischauen sollte? Konnte er es wagen, dort schon wieder aufzutauchen, ohne Meredith Baker in Verlegenheit zu bringen?

Ohne noch weiter darüber nachzudenken, beugte er sich nach vorne, öffnete die Klappe an der Stirnwand der Kutsche und erteilte Henry den Befehl, einmal mehr unverzüglich die Great Russell Street No. 64 aufzusuchen.

***

»Ah, Mr Havisham!« Tom, der Hausbedienstete der Bakers, öffnete dem Gast mit nur milder Überraschung. »Ich werde Sie gleich anmelden. Bitte treten Sie doch ein.«

Havisham sog den nun schon vertrauten Geruch des Hauses nach Blumen und einem sanften Hauch von Gewürzkuchen ein. Sein Herz schlug ein wenig schneller in Erwartung der Begegnung mit Meredith. Gleich würde sie den Salon betreten. Ihre ätherische Erscheinung, die schlichte, unaufdringliche Schönheit ihrer Gesichtszüge – eine Schönheit, die sich vielleicht nicht gleich auf den ersten Blick offenbarte, dafür aber umso tiefer nachwirkte – bezauberte ihn nach wie vor. Genauso wie an dem Tag, als er der Schwiegertochter Joseph Bakers das erste Mal in jenem Wintergarten in Trowbridge begegnet war.

»Mein lieber Mr Havisham, wie schön, dass Sie uns wieder einen Besuch abstatten.« Ihre Begrüßung war herzlich, wenn sie auch ihre Überraschung nicht ganz verbergen konnte. Er spürte den Anflug von sanfter Irritation, den sie über seinen erneuten Besuch innerhalb weniger Tage empfinden musste. Immerhin war er ein verheirateter Mann. Vielleicht hätte er doch noch warten sollen? Es war ihm sehr daran gelegen, nicht erneut ihr Misstrauen zu erregen. Nicht, nachdem sie ihm schließlich die Mitschuld an der Erkrankung ihres Schwiegervaters vergeben hatte.

»Wie geht es Mr Baker?«, fragte er ein wenig unsicher.

Sie lächelte warm. »Es ehrt Sie sehr, Mr Havisham, dass Ihnen das Schicksal meines armen Schwiegervaters so am Herzen liegt. Es geht ihm den Umständen entsprechend und seit ihrem letzten Besuch hat sich nichts verändert. Wollen Sie ihm Ihre Aufwartung machen? Oder darf ich Ihnen zunächst eine Erfrischung anbieten? Er schläft gerade ein wenig und ich möchte ihn nicht aufwecken. Seine Nächte sind nach wie vor sehr unruhig.«

»Tatsächlich …?«, meinte Havisham unbestimmt. Es beruhigte ihn, dass es dem Patienten nicht schlechter ging. Wenn ihm Meredith Baker auch versichert hatte, dass seine Schuld an dem Schlaganfall ihres Schwiegervaters nur gering und eigentlich gar nicht vorhanden war – über kurz oder lang wäre es wahrscheinlich ohnehin dazu gekommen –, so hatte er doch alles Menschenmögliche unternommen, um zumindest die äußeren Umstände der Familie Baker zu verbessern. Er wusste es schließlich besser. Hatte nichterden Fehler begangen, diesen Idioten Armindale mit Nachforschungen über Baker und vor allem dessen missratenen Sohn zu beauftragen? Hatte nichtereine Katastrophe für die Familie in Kauf genommen? Und das nur, um Baker damit zu einem Verzicht auf eine weitere Kandidatur zu bewegen. Er seufzte ein wenig.

»Setzen Sie sich doch, Mr Havisham. Tom wird uns Tee bringen. Becky hat auch gerade wieder das Gewürzbrot gebacken, das mein Schwiegervater so schätzt. Eigentlich möchte er nichts anderes.« Meredith Baker bot ihm einen Platz vor dem Kamin an und ließ sich auf der hochlehnigen Bank gegenüber nieder. Sie ließ ihren Blick eine Weile prüfend auf ihrem Gast ruhen und meinte dann: »Ich hoffe doch, es ist alles gut. Auch mit der Fabrik. Verzeihen Sie, wenn ich frage, aber Sie wirken etwas bedrückt.«

Die ehrliche Anteilnahme in ihrer Stimme tat ihm gut. Seine Anspannung löste sich ein wenig. »Nein, die Geschäfte laufen sehr gut. Die von mir eingesetzten, neuen Maschinen haben das Unternehmen Ihres Schwiegervaters erstaunlich schnell wieder rentabel und konkurrenzfähig gemacht. Ich bin sehr froh, dass Sie ihn davon überzeugen konnten, in die Modernisierung einzuwilligen. Ihr Geschäftsführer arbeitet auch sehr gut mit meinem Stellvertreter zusammen. Die Fusion hat sich also bezahlt gemacht. Kürzlich erhielt ich die Nachricht, dass die Baker Werke sogar wieder auf Platz zwei der Produktivität in Trowbridge gerückt sind.«

»Tatsächlich! Welch erfreuliche Nachricht! Sind Sie deshalb gekommen?«

»Ja«, log Havisham, froh darüber, eine halbwegs plausible Ausrede gefunden zu haben. »Ich denke, die Entscheidung, sich ausschließlich auf das Weben von billigeren, derben Wollstoffen zu verlegen, war mehr als richtig. Die Produktion Ihres Schwiegervaters war zu breit gefächert. Der Bedarf an bezahlbaren und dennoch einigermaßen qualitätvollen Stoffen für die einfacheren Schichten in der Bevölkerung steigt jedoch ständig, genauso wie die Bevölkerung stetig wächst. Es war also die richtige Entscheidung, das Geld zu investieren und die Produktion umzustellen.«

»Sicher war es das, Mr Havisham.« Meredith Baker lächelte warm. Er liebte ihr Lächeln. »Rupert sieht das auch so. Er ist sehr dankbar, dass Sie das alles in die Hand genommen haben. Er ist wirklich kein Geschäftsmann, wissen Sie. Seine Interessen sind eher …«, sie suchte nach passenden Worten und meinte dann mit einem entschuldigenden kleinen Heben ihrer Brauen, »… künstlerischer Natur. Geldgeschäfte verwirren ihn einfach, wie Sie zweifellos bemerkt haben.«

Merediths Erwähnung ihres Ehemanns ließ Havisham zusammenzucken. Wenn ihre Ehe auch eine Farce war, so fühlte Meredith Baker sich diesem Menschen gegenüber offenbar nach wie vor zu großer Loyalität verpflichtet. Er konnte es einfach nicht verstehen. Der Mann lebte seine widernatürliche sexuelle Neigung aus, trieb es mit anderen Männern und drückte sich in den heruntergekommenen Theater- und Künstlervierteln der Stadt herum. Das musste doch ein Schlag ins Gesicht für sie sein! Wie ertrug sie das nur? Andererseits – was gab gerade ihm das Recht, so hart über Rupert Baker zu urteilen? Die störende Erinnerung an Isobels nackten, malträtierten Körper und die Lust, die er dabei empfunden hatte, diesen so zuzurichten, trieb ihm einen sauren Geschmack auf die Zunge.

Merediths Stimme riss ihn aus seinen Gedanken. »Es war auch überaus großzügig von Ihnen, uns Anteile an der Fabrik zu lassen und trotzdem all diese Investitionen allein zu stemmen. So konnte zum Glück der Ruin abgewendet werden und wir haben wenigstens keine finanziellen Sorgen. Eigentlich geht es uns diesbezüglich besser als vorher. Sie wissen ja selbst am besten, dass es um das Unternehmen meines Schwiegervaters alles andere als gut stand.«

»Es war das Mindeste, was ich tun konnte«, bemerkte Havisham abwehrend dazu.

»Es war nicht das Mindeste! Bitte hören Sie doch auf, sich immerzu Vorwürfe zu machen für das, was geschehen ist. Wir sprachen schon so oft darüber. Es war die Tat eines Gentlemans und ich werde Ihnen immer dankbar dafür sein«, wandte sie mit Nachdruck ein. »Wissen Sie, mein Schwiegervater ist immer ein herzensguter Mensch gewesen, aber eigentlich liegt auch ihm das Unternehmerische nicht allzu sehr im Blut. Er ist eher ein Idealist. Es kam ihm darauf an, allen um sich herum zu ihrem Glück zu verhelfen. Er wollte nützlich sein. Er schätzte zuletzt deshalb auch sehr die Werke Carlyles12. Ich lese ihm noch öfter daraus vor, aber ich glaube, er kann nicht mehr richtig folgen … nun ja, ich hoffe, dass es ihm trotzdem Freude macht. Ich kann so wenig für ihn tun.«

»Sie scheinen wirklich sehr an Ihrem Schwiegervater zu hängen. Selten ist mir eine solch aufopfernde Treue und Verbundenheit wie die Ihre begegnet«, sagte Havisham. In seiner Feststellung schwang unüberhörbar die Frage nach dem Grund dafür mit. Meredith Baker sah ihn nachdenklich an. Der sanfte Blick ihrer jadegrünen Augen bohrte sich unaufhaltsam einen Weg direkt in das Zentrum seines Herzens. Er konnte ihm kaum standhalten, doch da sagte sie: »Die wenigsten wissen, warum Mr Baker sich um mich gekümmert hat, warum er mir Schutz und ein Zuhause bot. In Trowbridge nahm man einfach an, dass er sich eben um eine arme Verwandte bemüht hat. Und Mrs Baker, nun ja, sie hat es irgendwann akzeptiert. Ich habe bisher auch vermieden, jemandem davon zu erzählen.«

Havisham schluckte. Endlich zog sie ihn ins Vertrauen! Wie sehr er sich danach gesehnt hatte! Vielleicht würde sie ihm nun auch verraten, warum sie Rupert Baker – diesen verkommenen Menschen – geheiratet hatte. Ohne Zweifel hatte dieselbe übertriebene Dankbarkeit dabei eine Rolle gespielt. Oder … war es doch etwas anderes? Er wagte kaum zu atmen, doch dann sagte er hastig: »Sie müssen mir das nicht erzählen, meine Liebe. Ich meine, ich erwarte es zumindest nicht von Ihnen.«

»Ich möchte es Ihnen aber erzählen, Mr Havisham.« Sie lächelte scheu. »Ich habe das Gefühl, Sie verdienen endlich meine Aufrichtigkeit, mein Vertrauen! Mehr als das! Mein Schwiegervater hat Ihnen Unrecht getan. Siesindein guter Mensch, Mr Havisham.«

»Nein! Sie täuschen sich! Ich habe …« Oh Gott! Er spürte, wie er anfing zu zittern und ihm die Stimme versagte.

Sie beugte sich rasch über den niedrigen Tisch und legte ihre Hand sacht auf die seine. Es war nur eine flüchtige Berührung, doch sie durchfuhr ihn wie ein Blitz. Er konnte den Blick nicht von ihren schlanken Fingern wenden.

»Was ist mit Ihnen, Mr Havisham? Was quält Sie?«

»Ich bin nicht das, was Sie von mir denken«, sagte er leise.

Sie schüttelte unmerklich den Kopf. »Vielleicht denken Sie anders über sich, Mr Havisham. Vielleicht sehen andere Menschen Sie auch ausschließlich als harten Geschäftsmann und Politiker, der nur seinen Vorteil sucht. Etwas, das viele bewundern an Ihnen. Aber ich weiß es besser. Ich kenne Sie und ich ahne, nein … ich fühle, dass ich Ihnen vertrauen kann. Siesindein guter Mensch!«

Ihre Worte waren wie glühende Nadeln in seinem Inneren. »Meredith, Sie wissen nichts von mir! Gar nichts!«, stöhnte er. Himmel! Er war kurz davor, die Fassung zu verlieren. Eine unerträgliche Scham überflutete ihn.

Da kam sie zu ihm herüber und setzte sich neben ihn auf die Sitzbank. Wieder legte sie ihre Hand zart auf seine und beließ sie dort. Ihre Nähe machte ihn ruhiger, tröstete ihn. Er hätte sich gerne an sie gelehnt, die Wärme ihres Körpers gespürt.

»Sie dürfen mich gerne Meredith nennen, Horace. So darf ich doch auch sagen, nicht wahr? Wir sind uns doch nun schon recht vertraut«, meinte sie schlicht, um dann fortzufahren: »Ich will Ihnen etwas sagen, Horace. Auch ich bin nicht, was Sie von mir zu wissen glauben. Auch ich habe mein Geheimnis! Und damit Sie sehen, dass es wirklich keinen Grund gibt, sich ausgerechnet vor mir zu schämen, will ich nun meine Geschichte erzählen. Ich will Ihnen sagen, was ich bin, was mich an das Haus der Bakers bindet, was ich ihnen verdanke und warum ich Rupert geheiratet habe. Und ich hoffe, dass Sie mich danach nicht Ihrerseits verachten.«

»Wie könnte ich Sie je verachten? Sie sind ein Engel, Meredith!«

Sie lächelte, doch in ihren Augen sah er Trauer. »Das hat außer meinem Schwiegervater noch nie jemand zu mir gesagt. Die meisten Menschen haben das ganz anders gesehen«, sagte sie. Plötzlich fuhr sie sich mit den Händen über das Gesicht, als wolle sie einer schmerzlichen Erinnerung entkommen. »Meine Mutter war aus guter Familie, müssen Sie wissen«, begann sie. Havisham lauschte gebannt ihrer Stimme – atmete ihre Nähe, ihren Duft.

»Die Familie war alt und ehrbar, aber leider war die Ehrbarkeit kein Garant für Wohlstand. Tatsächlich waren sie und ihre Mutter völlig verarmt. Mein Großvater hatte keine geschickte Hand in der Verwaltung seiner wenigen verbliebenen Güter bewiesen und so stand meine Großmutter so gut wie mittellos da, als er starb. Meine Mutter war sechzehn zu dieser Zeit. Sie war sehr hübsch und so hoffte meine Großmutter, bald einen geeigneten Ehemann für ihre Tochter zu finden, damit dieser für ihrer beider Auskommen sorgen würde. Es dauerte auch nicht lang, da erweckte meine Mutter das Interesse von gleich zwei jungen Männern. Der eine war der älteste Sohn eines Wollwebers aus Trowbridge. Er war voller Ideen und Interessen und las viele Bücher. Der andere war der einzige Sohn des Baronet of Babington, Mr Michael Good-feather. Ein gut aussehender junger Mann, dem man aber einen etwas zweifelhaften Lebenswandel nachsagte. Obwohl meine Mutter dem jungen Wollwebersohn mit den großen Ambitionen schon ihre Liebe gestanden und sie sich längst die Ehe versprochen hatten, war sie von Mr Goodfeather überaus angetan. Er verstand es, ihr den Kopf zu verdrehen und sie mit leidenschaftlichen Worten von seiner Liebe zu überzeugen und so verließ sie den Verlobten und heiratete den anderen. Sie können sich sicher denken, wer der Sohn jenes Wollunternehmers aus Trowbrige war …«

»Mr Joseph Baker!«

»Ebendieser. Die unglückliche Liebe brach ihm fast das Herz, vielmehr, es brach vollkommen. Meine Mutter hatte ihn nicht nur verlassen, sondern auch noch lächerlich gemacht und verspottet. Ich will sie nicht in Schutz nehmen und behaupten, dass dies auf den schlechten Einfluss jenes Michael Good-feather zurückzuführen war, obwohl einiges dafür sprechen mag. Aber sie wandte sich mit übertriebener Verachtung gegen den armen Joseph und folgte ihrem neuen Verlobten nach Babington, wo sie auch bald heirateten. Sie glaubte, nun ihr Glück gemacht zu haben. Joseph heiratete daraufhin ein anderes Mädchen aus seinen Kreisen, aber diese Kränkung hatte ihn schwer getroffen.« Sie verstummte und schien einen Augenblick in Gedanken versunken.

»Ich nehme an, Ihr Vater, Mr Goodfeather, hat ebenfalls nicht viel Geschick in der Wahrung und Vermehrung seines Erbes bewiesen«, nahm Havisham den Faden wieder auf. Er wusste ja von Armindale, dass sie aus verarmten Adelsverhältnissen stammte.

Sie wandte ihm ruhig ihr Gesicht zu. »Oh, er ist nicht mein Vater!«

»Dann hat Ihre Mutter ein zweites Mal geheiratet?«

»Nein, ich bin die Frucht eines unehelichen Verhältnisses, das Ergebnis eines Ehebruchs.« Ein Anflug von Schmerz huschte über ihr Gesicht. »Deshalb wandte der Baronet, Sir Geoffrey, sich gegen uns.« Ihre Stimme wurde nun kühl, fast spröde. »Er hielt es für sein gutes Recht.«

Havisham sah deutlich, dass es ihr schwerfiel weiterzusprechen. Er ertrug es einfach nicht, sie unglücklich zu sehen. »Hören Sie, Meredith, Sie müssen mir das wirklich nicht erzählen, wenn es Sie zu sehr bedrückt. Für mich hat Ihre Herkunft keine Bedeutung und ich werde Sie auch nicht verachten. Sie sind für mich eine wahre Lady.«

»Bitte, Mr Havisham, Horace …« Sie ergriff erneut seine Hand und umschloss sie mit beiden Händen. Ihr Gesicht kam dem seinen sehr nahe. Er konnte die einzelnen Wimpern zählen. »Ich möchte es Ihnen aber berichten. Ich möchte, dass Sie verstehen …«

Zärtlichkeit erfasste ihn. »Dann fahren Sie fort«, sagte er leise.