Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

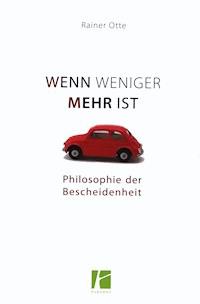

- Herausgeber: heptagon

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2014

In der globalisierten Welt, die zugleich Hunger und Überfluss produziert, gewinnt die Frage nach der Bescheidenheit politische Brisanz: Sie wird zur veritablen Unruhestifterin, wenn Unersättlichkeit angesichts diverser Skandale in Politik und Wirtschaft zunehmend in den Fokus öffentlicher Kritik gerät. Bescheidenheit ist zentral für jede Ethik der Gabe und die Anerkennung der Würde des Anderen. Ist Bescheidenheit so einfach, wie es die Stoiker erklären und die Propheten des Verzichts predigen? Nietzsche und Freud entdeckten hinter ihren Fassaden egoistische Possenspiele. Das Buch geht auf eine Entdeckungsreise durch alltägliche Lebenswelten und macht Station an Brennpunkten der Philosophiegeschichte. Biographische Skizzen, Essays und Aphorismen loten den Sinn und Unsinn der Bescheidenheit lustvoll aus.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 222

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Rainer Otte

Wenn weniger mehr ist

Philosophie der Bescheidenheit

Rainer Otte

Wenn weniger mehr ist

Philosophie der Bescheidenheit

Vorwort

Bescheidenheit gewinnt angesichts diverser Skandale in Politik und Wirtschaft um Orientteppiche, Klinkerhäuser oder vergnügliche Dienstreisen an Aktualität. Standen Unersättlichkeit, Gier und Abgreif-Mentalität lange auf der Agenda, machen nun Worte wie Demut und Bescheidenheit die Runde.

Diese Begriffe klingen zunächst nach einem ganz gemütlichen Programm. Man ist mit wenigem zufrieden und erspart sich so eine Menge Ärger. Die Idee ist ganz einfach: Wer nicht zu hoch hinaus will, verringert die Gefahr, tief abzustürzen. So bleibt der Schuster bei seinen Leisten und das Leben geht seine gewohnten Bahnen, während ringsumher die Angebote immer schriller und die Zeiten immer verrückter werden. Man muss ja nicht jedem Trend hinterhersegeln und bleibt in seinem überschaubaren Hafen.

In manchen Stunden nagt dann aber doch der Zweifel, ob das bescheidene Leben nicht gar zu langweilig, zu beschränkt wird. Warum soll man eigentlich verzichten, während andernorts die Sektkorken knallen? Wozu diese ganze Bescheidenheit? Wem nützt ein Leben, aus dem alle Farben ausgeblichen sind? Man gerät in einen Strudel von Gedanken und sucht vielleicht nach einem Buch, das eine kritische Orientierung bietet.

Ein Epigramm, das mittlerweile 800 Jahre auf dem Buckel hat, weht als Motto durch die folgenden Seiten:

»Dass in der Welt Bewegung sei,

drum bleiben die Gedanken frei.«

(Freidank, Bescheidenheit, 161)

Der das damals aufgeschrieben hat, nannte sich Freidank. Im Mittelalter war sein Buch über Jahrhunderte weit verbreitet. Über ihn selber wissen wir nicht viel. Er war ein gebildeter Magister und nichtadeliger Mann, der einiges von der Welt gesehen hat. Dass sich da jemand schon mit der Wahl seines Namens zum Freidenker erklärt, war und ist für deutsche Verhältnisse recht außergewöhnlich. Freidank verdanken wir das erste Buch über die Bescheidenheit wie auch die Prägung dieses deutschen Wortes.

»Wer stets nur seines Reichtums Knecht,

der zählt zum Knechtestand zu Recht.«

(Freidank, Bescheidenheit, 75)

Dieser Bescheidenheit geht es um Befreiung. Sie ist keine Weisheit, die nur um sich selber kreist und unbeteiligt alles süffisant kommentiert, was ihr so vor die Nase kommt. Sie will den Menschen auch nicht kleinreden wie die Prediger des Verzichts.

Von deren Wirken ist unsere Kultur- und Denkgeschichte übervoll. Die Wächter der Tugend wiesen dem Bescheidenen gern die miserablen Plätze in der Gesellschaft zu. Dort konnten sie ihre Tugend üben. Verkünder des religiösen Seelenheils betrieben über Jahrhunderte eine florierende Wechselstube: Erst der Verzicht auf die Güter dieser Welt schafft den ewigen Reichtum im Himmel. Das schlechte Leben lohnt sich, denn der Tag wird kommen, wo alles in himmlischer Münze zurückgezahlt wird.

Wo aber die Lust zum Teufel geschickt wird, folgt der Kopf bald hinterher. Wache Geister, etwa Nietzsche oder Freud, konnten in dem bescheidenen Gehabe ihrer Zeitgenossen noch diesen Schwefeldampf riechen. Sie zogen die egoistischen Possenspiele, die man hinter den gutbürgerlichen Fassaden verbergen wollte, ins helle Licht ihrer Kritik. Wir müssen heute etwas Ähnliches tun, nur in ganz anderer Richtung. In der globalisierten Welt wird nicht nur Überfluss produziert, sondern auch grässlicher Hunger. Unbescheidenheit kann der Agent der Kriege sein und der Grund der massiven Ausplünderung von Menschen und Regionen.

Die Rede von der Bescheidenheit muss zu Beginn unseres Jahrtausends wahrlich anders klingen als in antiken Zeiten eines Sokrates oder eines Epiktet. Damals loteten Philosophen aus, was Bescheidenheit zur Ruhe und zur Reife der Seele beitragen könne. Sie fanden eine ganze Menge. Kaum eine philosophische Lebenskunst verzichtete darauf, die Bescheidenheit in ihren wohlausgedachten Dienst zu nehmen. Heute sind wir genötigt, uns dem Problem zu stellen, wie schrumpfende Ressourcen im Weltmaßstab gerecht verteilt werden können. Irgendwann kommt für jeden Einzelnen die Frage hinzu: Was brauche ich eigentlich? Will ich, was ich habe? Ist es mir egal, dass andere dafür mit Armut und unwürdigen Lebensverhältnissen bezahlen?

Die Frage nach der Bescheidenheit ist eine veritable Unruhestifterin geworden. Das bedeutet keinesfalls, dass man ihre Denkgeschichte zu den Akten legen sollte. Man kann aus ihr Erstaunliches lernen und wird sich immer wieder wundern, wie lebendig diese zu Klassikern einbalsamierten Denker sind. Sokrates bleibt unser Gesprächspartner wie auch ein Immanuel Kant. Auch davon handelt dieses Buch. Es geht auf Entdeckungsreisen. Nicht nur an Brennpunkten der Philosophiegeschichte lohnt es sich, Halt zu machen. Unsere alltäglichen Lebenswelten geben ebenfalls Stoff zum Nachdenken – und das in recht unbescheidener Überfülle. Die Skizzen, Essays und Aphorismen dieses Buches gehen auf die Suche nach dem Sinn und Unsinn der Bescheidenheit.

Teil 1: Zwölf Skizzen, die die Frage vorlegen, was Bescheidenheit sei, sie aber keinesfalls schon beantworten

1. Das Lachen der Bäuerin

Aufgewachsen ist er im abgetrennten Teil eines Kuhstalls; die Familie war bettelarm und kinderreich. Zu lachen gab es nicht viel, aber manchmal, wenn seiner Mutter dieses leise in sich selbst glucksende Lachen entglitt, muss es ihn getroffen haben. Er machte Karriere, leitete große Unternehmen, war Gast in französischen Schlössern; Namen von Präsidenten und Ministern fielen in seine Biographie. Nie hat er begriffen, dass er reich war; man musste ihn daran erinnern. Im Repräsentieren war er nicht gut. Aber die Tugend des Kuhstalls konnte er nicht vergessen, wo er die Schularbeiten erst nach der Fel d- und Stallarbeit im Schein einer müde flimmernden Birne machen konnte. Später lebten die Ärzte von dem Raubbau an seinem Leben und stopften ihn mit Medikamenten und unsinnigen Vorschlägen voll: Pille Hü zum Arbeiten, Pille Hott zum besinnungslosen Schlaf, der sich bald gar nicht mehr einstellen wollte. Einer seiner letzten Spaziergänge führte an einem verfallenen Schuppen vorbei. Er konnte den Blick von ihm nicht abwenden und träumte vom Beginn des neuen Lebens; eine so rapide Entwertung von allem, was man für Geld kaufen kann, hat noch nie stattgefunden. Bis zu seinem frühen Tod gab es diese Momente, wo ihm ein glucksendes Lachen entfuhr, als hätte sich seine Mutter in seiner Brust verkrochen, um gemeinsam so leise zu lachen, dass kein anderer es hören sollte. Denn zu lachen gab es nicht viel.

2. Die Fragen und der Staatspreis

Dass er der würdige Professor war, konnte ihm jeder ansehen; seine Höflichkeit schien einer anderen Zeit anzugehören oder in einer Welt zu spielen, die man in Büchern suchen müsste. Immerfort fragte er seine jungen Besucher aus dem Land des Massenmordes an seinem Volk. Jede seiner Fragen zauberte und machte die Antwort wichtig. Man musste genau zuhören. Von sich erzählte er wenig, und auch das Wenige war oft aus der weit entfernten Zeit genommen, da er noch als Chemiker in Palästina arbeitete, lange vor der Gründung des Staates Israel, dem seine humanistischen Hoffnungen galten. Es dauerte einige Zeit, bis seine Besucher gelernt hatten, ihm die Fragen zu stellen, auf die er vielleicht nicht gewartet hatte. Der berühmte Professor zeigte ihnen sein Institut und seine Forschungen, welche die Würde unzähliger Menschen aufbewahrten. Sein Archiv fand Platz in den Kellerräumen der Universität in unmittelbarer Nähe zum Altpapier. Sein Blick ruhte auf den Aufschrieben mit der Zärtlichkeit, als seien die Menschen, die er jahrelang befragt hatte, in diesem Augenblick lebendig geworden und sängen immer noch die Lieder, die er mit ihnen gesungen und für die Nachwelt aufgezeichnet hatte. Die politische Entwicklung seines Landes war ihm seit dem Jom-Kippur-Krieg fremd geworden, seine Forschungen fanden keine Fortsetzung. Er hielt an ihnen fest und wird, als ihm wenige Wochen vor seinem Tod unerwartet ein wichtiger Staatspreis verliehen wurde, wohl an die Menschen gedacht haben, deren Gedächtnis sie retten sollten.

3. Sie haben gar kein Auto?

Ausgerechnet er kam als Journalist einer Zeitung daher, die für gediegene und konservative Bürgerlichkeit stand. Seine Kleidung sah nicht danach aus. Seine Sprache verfehlte die eingeschliffenen Formen und Ausdrücke, welche die Teilnehmer der Wirtschaftstagung als Ausweis der Zugehörigkeit zu Ihresgleichen unterstellten. Absatzsteigerung und Markenkommunikation war das Thema, zu dem schon seine Hose nicht passen wollte. Man begegnete ihm mit scherzender Zuneigung, die den Verdacht überspielen sollte, dass mit ihm das personifizierte Gegenprogramm erschienen war. So wurde er, der Zeiten der Armut hinter sich hatte und ihnen einigen Stolz auf seine Selbständigkeit verdankte, zum gesuchten Gesprächspartner. Aus vielerlei Gründen mochte er weder teure Kleidung noch Autos. Zur Zeit des Abschiedsessens hatte er in Erfahrung gebracht, welche Teilnehmer sich auf den Weg in seine Heimatstadt machen werden. Seine Frage, ob sie Anhalter mitnähmen, führte in der Runde zu einem gewaltigen Heiterkeitsausbruch. Während der langen Rückfahrt in einer luxuriösen Karosse lernte er einen der Teilnehmer besser kennen. Die Gesprächsthemen wechselten. Beiden schien der Gedanke gar nicht abwegig, dass der Hunger, der noch vor 100 Jahren in Europa wütete, wieder zurückkäme. Ihre Unterhaltung stockte, schien aber im Stummen weiterzugehen.

4. Der Schnittlauch

Er hatte die Grube eigenhändig ausgehoben und das Haus selber gebaut. Im Krieg schwer verletzt, hatte er das Glück, die Vertreibung mit seiner Familie zu überleben. Nun lebte er mit seiner Frau in einer erbärmlichen Wohnung; mehr wollte er nicht. Man hörte nur den Glockenschlag der Uhr der Dorfkirche und das Ticken der Kuckucksuhr. Einen Fernseher gab es nicht, das alte Radio stand wohl nur zur Dekoration da. Außer dem knisternden Ofen, auf dem auch gekocht wurde, war jedes Geräusch ein von ihm und seiner Frau selbst gemachtes. An Sommerabenden ging er in den Garten des Nachbarn. Der hatte ihm erlaubt, etwas Schnittlauch anzubauen. Mit einer stillen Geste, die seine Seele in die Hände legte, trennte er die Halme ab, brachte sie in die Küche und legte sie auf das kleine alte Resopalbrettchen. Er schnitt sie mit einer ungeheuren Ruhe klein, ganz als bliebe die Zeit in diesem Moment stehen, und streute sie schweigend auf sein Brot. Bei jedem Bissen schien er etwas zu schmecken und in sich zu spüren, das ihn lächeln ließ. Nie habe ich ihn so glücklich gesehen wie in diesen Augenblicken.

5. Der Konsumschock

Das Thermometer fiel auf unter minus 35 Grad. Die Heizung seines Zimmers mit der eingeschlagenen Scheibe schaffte es gerade, das eigene Einfrieren zu verhindern. Das braune Wasser aus der Leitung roch nach Diesel und Chemikalien. Morgens gab es eine Scheibe Brot und ein paar geraspelte Karottenstücke. Das musste für den ganzen Tag reichen, an dem er mit seinem Kamerateam unterwegs war. Wichtiger war ihm, den Geheimdienst, der sie gleich nach Ankunft unter Hausarrest stellen wollte, mit windigen Argumenten abgeschüttelt zu haben. Die Regale in den Läden waren leer, er dachte bald kaum noch an das permanente Hungergefühl und wunderte sich, dass man das so schnell vergessen kann. Den Menschen überall ging es nicht anders; viele hungerten, ohne dass man ihren Hunger sah. Er hatte die wenigen Stücke Schokolade, die er als eigene Notration aus seiner Überflussheimat in die Hungerregion mitgebracht hatte, an Kinder verteilt. In ihren Augen blitzte etwas auf, das er nie vergessen sollte. Jetzt wusste er, dass das kleine Stückchen Schokolade für einen winzigen Moment eine andere Welt entstehen lassen kann, und er fragte sich, wann er das selber zum letzten Mal erfahren hatte und ob das in seinem Leben überhaupt jemals vorgekommen war. Auf dem Rückflug stellte ihm ein solariumgebräunter Steward ungefragt Essen hin. Warmes, frisches Essen! Und Schokolade! Im Reflex packte der Heimkehrer die Schokolade weg, er spürte die Kinder noch um sich.

6. Der Arbeitssüchtige

Glänzende Zeugnisse hatte er, lange Zeiten musste er den hochqualifizierten und billig bezahlten Praktikanten spielen. Seine Bewerbungen wurden zu wahren Verheißungen für die Arbeitgeber, und er musste nicht einmal lügen: Sein ganzes Leben hatte er auf diese verantwortungsvolle und hochdotierte Stelle hingearbeitet. Je ferner sie in den enttäuschenden Jahren rückte, umso umfangreicher wurden seine Phantasien und Vorplanungen, was er noch alles anbieten und leisten wollte. Er bekam die Stelle, wurde beim Wort genommen und willigte insgeheim ein, sich ständig zu übertreffen. Aus Freiwilligkeit wurde Zwang, aus Arbeit die Sucht des Immer-Mehr-Arbeiten-Wollens. Seine Getriebenheit trieb die ihm unterstellten Mitarbeiter an. Die ganze Abteilung befand sich bald in einem permanenten Kriegszustand. Die propagierten Ziele glichen dem Verhalten eines verrückten Fieberkranken, der glaubt, seine Krankheit durch das Aufdrehen der Heizung nicht mehr spüren zu müssen. Die bescheidene Frage, wie geht’s, war verboten, wenn ihr nicht ein etwas überlautes »gut!« sicher war, gefolgt vom Anlegen der Sprungfedern, mit denen jeder beweisen musste, höher zu springen als die zugemuteten Arbeitsberge und schneller zu sein als der andere. Feierabend war Feiernacht geworden; müde und aufgeputscht stieg er in sein neues Auto. In früheren Zeiten plagte ihn bei größeren Anschaffungen regelmäßig das unsichere Gefühl, ob er sich das Richtige gekauft hatte. Der rettungslose Fluss, in dem er jetzt trieb, brachte es endlich zum Schweigen.

7. Der Ölfleck

Die ganze Welt versinkt im Dreck und im strahlenden Müll; die Kriegs- und Beutezüge der Nimmersatten sind durch keine Protestbewegung zu stoppen, die konsumgeile Gesellschaft gebiert Monstren. Wohin also? Man »macht« ein Studium, aber nicht wirklich. Mit dem Gefühl des neuen Emigranten, der als Teil der wissenden Wenigen die letzten Sonnenstrahlen des Planeten einfangen geht, ist der Abbruch Programm geworden. Der Argumente sind zu viele, man versteht sich sowieso auf den ersten Blick. Die von der Zukunft und der Vergangenheit aufgegebenen kleinen Dörfer und Höfe entwickeln eine magische Anziehungskraft. Ohne große Worte ist man im anderen Leben, sobald man in das alte Gemäuer einzieht und den billig erworbenen Trecker anwirft. Ein unbeschreibliches Gefühl. Man ist stolz auf den Ölfleck an der Küchenwand: Draußen war der Trecker zu reparieren, man hat es geschafft. Ölverschmiert kam man zurück und wollte das Zeichen des Triumphes nicht aus den Haaren waschen, sondern verewigen. Nichts hatte man und jedem alten wackeligen Möbelstück – immerhin echtes Holz – kam eine zivilisationskritische Bedeutung zu. Der Joint kreiste nicht anders als in der Studentenbude, die politischen Diskussionen in der Gruppe profitierten davon, dass man in die Avantgarde derer aufgestiegen war, die »verstanden« hatten, die konsequent und konsumresistent waren. Nach drei Monaten wusste niemand mehr so recht, was er auf dem Hof sollte, nach sechs Monaten stand dieser wieder leer. Die Käufer, echte Landwirte, wunderten sich über den merkwürdigen Flecken an der Wand.

8. Die polnische Madonna

Ihre Familie kam aus der Umgebung von Tschenstochau, dem polnischen Wallfahrtsort mit der berühmten schwarzen Madonna. Sie heiratete glücklich, aber den falschen Mann. Die katholische Kirche schloss sie daraufhin aus und damit ihr Leben zu. Man kannte sie als altes Mütterlein, die, den Kopf unter einem schmutzig erscheinenden Tuch fast verbergend, unruhig um die Kirche zog und wenigstens den gelegentlichen Gruß eines Kaplans einfing, der ihre Geschichte noch nicht kannte. Eines ihrer Lieblingsworte war: herzensgut. Sie hatte ihre Herzensgüte bis ins Extrem getrieben, als gebe es nur andere Menschen auf der Welt und sie sei deren geborene Dienerin. Tatsächlich schien sie aus der Freude derer, die sie bekochte, umsorgte und mit einer ungeheuren Aufmerksamkeit bedachte, ein inneres stilles Glück zu ziehen, das niemand sich erklären konnte. Ihre Armut schien Ausdruck eines Geheimnisses zu sein. Als sie im Alter für mehrere Tage das Bewusstsein verlor, rätselten die Ärzte und konnten sie im Krankenhaus gar nicht genug untersuchen. Sie lehnte alles ab, was ihr schicklich ablehnbar erschien, und drehte sich zur Wand. Sie galt als nicht mehr ansprechbar und dennoch als eine Patientin, die erfreulicherweise nur minimal betreut werden musste. Der Reihe nach schien sie sich von den Mitgliedern ihrer Familie zu verabschieden, aber niemand konnte verstehen, dass sie ab diesem Zeitpunkt jeden Kontakt verweigerte und sich zur Wand drehte. Bei jedem dieser Abschiede leuchteten ihre Augen in einer Zärtlichkeit, die den wartenden Tod in der Wand überstrahlte.

9. Der Kaffee im Morgengrauen

Leise hatte er in der einsetzenden Abendkühle sein kleines Motorrad aus der Einfahrt geschoben und den Schlafsack auf den Gepäckträger geschnallt. Seine Eltern hatten anderes zu tun und würden nicht bemerken, dass er sich mitten in der Schulzeit davonschlich. Im letzten Tageslicht passierte er die Grenze, kurz vor Mitternacht fuhr er durch die Gassen an den Grachten von Amsterdam. Geld hatte er wenig. Die Zeit hatte er vergessen. Auf einmal fragte seine abgrundtiefe Müdigkeit: Wo sollte er schlafen? Er machte sich auf den Weg in Richtung Norden durch den dicken Nebel, der wie eine weiße kalte Wand über der Landschaft lag. Alles war klatschnass, als er die Küste erreichte, seinen klammen Schlafsack nahm und in den Dünen ausrollte. Er zitterte. Da an Schlaf nicht zu denken war, ging er an den Strand und setzte sich für einige Stunden zu einem freundlichen alten Angler. Sie redeten wenig, doch merkwürdigerweise hörte das Zittern auf. Später fand er ein wenig Schlaf, aus den ihn wieder die kühlen Brisen des anbrechenden Tages rissen. Er setzte sich auf sein Motorrad und fand in einem Dorf eine geöffnete Gaststätte. Für einen Kaffee reichte es. Er war heiß. Jeder Tropfen schien eine Erlösung. Er erschrak beinahe davor, was dieser Kaffee beinhaltete, und trank ihn in den kleinen Schlücken, die er sich in diesem einzigen Moment für sein Leben angewöhnt hatte.

10. Zahnschmerzen

Es waren glückliche Ferienzeiten bei seinen Großeltern; nie sollten sie zu Ende gehen. Zuhause warteten sowieso nur Langeweile und teilnahmslose Geschäftigkeit. Die Zahnschmerzen wurden jeden Tag schlimmer. Seine Mutter wäre sofort mit ihm zum Zahnarzt gerannt, so wie sie bei allem, was ihr nicht geheuer schien – und das war vieles – etwas panisch reagierte und die Ärzte beschäftigte. Im Dorf seiner Großeltern gab es keinen Zahnarzt; sie wussten nicht einmal, wo sich der nächste befindet. Er wollte die Zeit seines Glücks trotz Zahnschmerzen nicht verkürzen und fuhr nicht nach Hause. Sein Opa, der selber kaum noch Zähne im Mund hatte und aus Erfahrung sprach, wusste, was zu tun ist. Jeden Abend durfte der Junge mit dem Inhalt eines Gläschens Schnaps den schmerzenden Zahn umspülen. So hätte man das früher gemacht, und das helfe. Die Vorstellung, etwas gegen die Schmerzen tun zu können, hatte etwas Beruhigendes. Noch wichtiger wurde dem Jungen, die aufgeregte Zwangsgemeinschaft derer zu verlassen, die ohne die ständige Verfügbarkeit der Medizin nicht hätten ruhig leben können. Die Schmerzen hörten nicht auf, aber alles schien besser zu werden. Er konnte mit ihnen umgehen und hatte die Angst, die sich schon beim ersten, noch kaum spürbaren pochenden Schmerz einstellte, hinter sich gelassen. Selbst diesem Schmerz, dem intensivsten, den er je erlebt hatte, war er nicht mehr schutzlos ausgeliefert. Sofort nach seiner Heimkehr wurde ihm der an der Wurzel vereiterte Zahn gezogen. Der Zahnarzt sagte, angesichts der zu erwartenden Schmerzen seien Spritzen nicht genug, und gab ihm Lachgas. Die Wirkung amüsierte den Jungen; er schwebte aus seinem Körper und sah von oben unbeteiligt zu, wie der Zahnarzt die Zange nahm. Etwas in ihm lachte, und er erkannte ein unnennbares Gefühl wieder, das er in den Ferien kennen gelernt hatte.

11. Wittgensteins Axt

Er stand kurz davor, einen neuen Flugzeugpropeller zu erfinden und hatte sich in seinem Erstlingswerk, dem Tractatus logico-philosophicus, die Gewissheit erschrieben, die Probleme der Philosophie gelöst zu haben. Die Börse zitterte, wie Karl Kraus schrieb, vor der Industriellenfamilie der geadelten Wittgensteins. Ludwig Wittgenstein verschenkte alles; sein Erbe galt ihm so wenig wie die nach dem Kriege zerfallene Kultur Österreichs. Mit seinem Geld sollten die Dichter eine neue erfinden. Er wurde Volksschullehrer auf dem Lande und führte das einfache und moralisch anspruchsvolle Leben, das seine Seele mit Tolstoi ausgemacht hatte. In Trattenbach wunderten sich die Bauern und Arbeiter. Ihr Lehrer aus Wien suchte das bedürfnislose Leben – doch war das ihres? Ludwig erklärte dem Vermieter seiner kargen Kammer, dass sein Wohnhaus ein »Kasten« sei, die Scheune daneben aber »Romantik«. Man verstand diese Worte nicht und hat sie wohl deshalb lange im Kopf behalten. Manche seiner mathematisch nicht ganz fitten Schulkinder wie den kleinen Scheibenbauer nahm er an den Ohren, schüttelte sie und schrie sie an: »Ich weiß es, du kannst es schaffen!« Was sollten sie, auf deren Arbeitskraft die väterlichen Höfe warteten, denn schaffen? Die Winter waren härter als in Wien. Ludwig hackte Holz. Er spaltete es direkt vor seinem Ofen in der Kammer und zerhackte dabei den Holzfußboden. Der Hausbesitzer entschloss sich, als Herr Wittgenstein ausgezogen war, ihn nicht zu reparieren.

12. Das entschwundene Buch

Wie er auf dieses Buch und seinen ihm unbekannten Autor gekommen war, das wusste er nicht mehr, doch schon die ersten Passagen elektrisierten ihn. Da stand, was er seit langem gesucht hatte und was seine Gedanken ins Gespräch mit diesem Text brachten. Die Begeisterung trieb ihn weiter, die Seiten flogen vorbei, während sich in seinem Inneren so viel rührte, dass er kaum noch darauf achten konnte. Wer war dieser Autor? Er schaute nach und fand viel. Erstaunlicherweise hatte der noch über ganz andere Themen geschrieben, und er hatte das Gefühl, alles lesen zu müssen. Der Bücherberg wuchs, die Geflechte, die sich in der Lektüre aufspannten, wurden immer vielfältiger. Da er nicht vorschnellen Urteilen aufsitzen wollte, las er weiter und bezog auch Bücher anderer Autoren ein, die plötzlich wichtig wurden. Er machte sich Notizen und musste sie, um nicht den Überblick zu verlieren, bald schon systematisch unter Stichworten sichten. Manchmal kamen ihm kleinere Zweifel, ob der neu entdeckte Autor sich tatsächlich zu Recht auf den einen oder anderen philosophischen Gewährsmann stützte. Er wollte sie ausräumen, stieß aber darauf, dass er auch deren Positionen nicht eindeutig bestimmen konnte. Vielleicht ginge es ja doch, wenn er sich hinsetze und selber eine Abhandlung schreibe, die diese offenen Fragen kläre. Er schrieb sie und merkte erst später, dass er die Gedanken, die bei der Lektüre der ersten Passagen des Buches die große Faszination ausgelöst hatten, im Stich gelassen hatte und nun nicht mehr wiederfand.

Teil 2. Essays über die Masken und die Nacktheit der Bescheidenheit

1. Blinde Bescheidenheit

Bescheidenheit ist beileibe keine Zier; wohlgefälligen Aufputz verträgt sie schlecht. Inszeniert für den Blick des anderen wird sie zum leicht zu durchschauenden Bühnenstück, das dem aufmerksamen Zuschauer doch die kluge Berechnung des Handelnden verrät. Eine Komödie also. Gespielte Bescheidenheit ist auf die versteckte Manipulation der anderen aus und will deren Urteil in ihren Dienst stellen. Der Tartuffe unserer Tage weiß wie sein Vorgänger zu Molières Zeiten, Glaubwürdigkeit auf der Grundlage von Klischees herzustellen; wer kennt nicht die Posse des edlen Verzichts und des stolzen Wortes: »Nein, das brauche ich alles nicht!« Blamiert ist der andere, der sich in seinen Vorlieben und Abhängigkeiten als gierig und unfrei demaskiert sieht.

Solche »Bescheidenheit« fährt ihre Igelstacheln aus. Sie ist anmaßend und will, ein kleines bisschen, verletzen. Unter dem Deckmantel der Naivität, auf den jede Bescheidenheit Anspruch erhebt, legt sie Gängelbänder aus. Regiefäden für ein ganzes soziales Puppentheater sind das, in die das Lob, zu dem jeder Wohlmeinende verpflichtet ist, von Anfang an eingeknotet ist. Die Rückseite der Bescheidenheit sieht also ganz anders aus; ihr Januskopf besteht aus Eitelkeit und kluger Berechnung. Das hat ihr unzählige moralisierende Kommentare eingetragen, die kaum ein gutes Haar an ihr ließen.

Das Problem wird in ihrer kritischen Sichtweise schon virulent, wenn der, der bescheiden sein will, dies aus bewusstem Entschluss tut. Er vergleicht sich mit anderen und wählt, wo sie haben wollen und immer mehr haben müssen, stolz die Beschränkung auf das eigene, bedürfnislosere Selbst. Er beobachtet sich und agiert zunehmend vor einem Spiegel. Sein Bewusstsein erfasst sehr fein sein ganzes soziales Feld und bietet es den Schachzügen seines larvierten Egoismus an. Der Bescheidene ist ein talentierter Maskenbildner in eigener Person. Er wählt Verkleidung und Rolle klug aus, denn er kennt den Markt und seine momentanen Konjunkturen.

Damit wird die Bescheidenheit zu dem Betrug, den die anderen so gern sehen wollen und der souverän mit ihren Erwartungen wuchert. Betrüger und Betrogene spielen ein gemeinsames Stück. Sie agieren zusammen so passgenau, dass sich das Gefühl, hier herrsche Harmonie, wie von selbst einstellt. Jeder Betrüger ist daran interessiert, die Unwissenheit der anderen zu pflegen und aus ihr etwas zu machen. Der Betrogene will die Welt so sehen, wie der Betrüger sie ihm zeigt. Er möchte zu gern seinen Beifall loswerden und braucht einen lebendigen Vorzeigemenschen, der ihm die Richtigkeit seiner moralischen Obligationen bestätigt. Hört man genau hin, dann beklatscht der Betrogene auch sich selbst. Er bestätigt sich als Teil der Welt der besseren Menschen, die sich auf Anhieb als Gleiche erkennen, ganz ohne Verdacht und Prüfung. Die moralische Integrität ist heute ja von mannigfacher Auszehrung bedroht; da werden die letzten Aufrechten doch umso stärker zusammenhalten.

Viele selbsternannte Bescheidene können mit einer Unverschämtheit die Wahrheit über sich aussprechen – und trotzdem gelangt sie nicht in den Kopf ihrer Zuhörer. Sie glauben an sie und an ihre Moral; warnenden Hinweisen gelingt es nicht, die Vorschusslorbeeren in der Blumenvase zurückzuhalten. Molière hat das glänzend in Szene gesetzt. Er lässt seinen geldgierigen und moralkostümierten Tartuffe sagen: »Nie käme einer, der mich kennt, auf den Gedanken, ich wollte [...] nur mich selbst bereichern! Mir liegt es ferne, Güter dieser Erde aufzuspeichern – [...].« (Molière, Tartuffe, 4. Aufzug, 1. Auftritt; S. 51) Amen. Das religiös-moralische Sprachspiel leistet diesem »Bescheidenen« alle Dienste. Selbst wenn er die durchaus schäbige Wahrheit sichtbar macht, käme ihm niemand darauf.

Ist die Mixtur von kluger Berechnung und naiver Rechtgläubigkeit der Kern der Bescheidenheit? Dann gehörte sie ins Waffenarsenal alltäglicher Täuschungskünste. So wäre man bescheiden nur, wenn man es gar nicht sein will oder, besser noch, wenn man es nicht einmal weiß und die berechnende rechte Hand nicht weiß, was die naive linke spontan tut. Bescheidenheit, auch diese Meinung hat ihre Tradition, bringen die Armen im Geiste am besten fertig. Was der Bauer nicht kennt, das frisst er auch nicht und überlässt es dem Städter mit einem Grinsen. Entfaltet das eigene Bewusstsein aber eine größere Spannbreite nach außen wie nach innen, wird die »Bescheidenheit« als selbstverordnete Unwissenheit schnell dumm, stickig und eng.

Sie hat ihre philosophischen Fürsprecher, die unser Urteil keineswegs unterschreiben würden. Für Rousseau verweist allein die Bescheidenheit die allgegenwärtige Eitelkeit in erträgliche Grenzen. »Große Männer täuschen sich nicht über ihre Überlegenheit. Sie sehen sie, sie fühlen sie und bleiben dennoch bescheiden. Je mehr sie haben, desto besser erkennen sie, was ihnen alles fehlt.« (Rousseau, Emil oder Über die Erziehung, 251) Die Eitelkeit hielt Rousseau für unheilbar. Die Bescheidenheit dagegen schien ihm als Erkenntnis des eigenen Mangels aufzublitzen, ohne dem vergesellschafteten Menschen schon ein positives Wissen seiner selbst anzubieten. Das Spiel dieser beiden Kontrahenten ist also ein ungleiches. Das war nicht immer so.