Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Editorial Kairós

- Kategorie: Ratgeber

- Serie: Sabiduría perenne

- Sprache: Spanisch

Hay una serie de preguntas que todo el mundo se hace alguna vez en su vida. De las respuestas que sepamos darles dependerá la calidad de nuestros pensamientos y decisiones, así como de nuestra propia existencia. Francesc Miralles, autor de gran éxito internacional, da respuesta en este libro a las veinte preguntas que han marcado su vida, y responde cada una ayudado de filósofos, escritores y guías espirituales, además de su propia experiencia en el arte de interrogarse. Fresco, divertido y muy documentado, en palabras de Francesc Miralles, este es el libro que él hubiera deseado tener a lo largo de sus diferentes crisis existenciales. Las veinte preguntas que lo estructuran son los greatest hits de las cuestiones que nos preocupan como seres humanos, con las respuestas y reflexiones que nos permitirán abrir nuevas ventanas en el arte de vivir.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 188

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

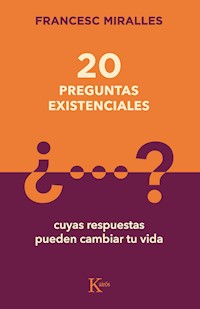

Francesc Miralles

20 preguntas existenciales

cuyas respuestas pueden cambiar tu vida

© 2022 Francesc Miralles

© de la edición en castellano:

2022 by Editorial Kairós, S.A.

www.editorialkairos.com

Composición: Pablo Barrio

Diseño cubierta: Pere Valls Comas

Primera edición en papel: Marzo 2022

Primera edición en digital: Marzo 2022

ISBN papel: 978-84-9988-984-9

ISBN epub: 978-84-1121-023-2

ISBN kindle: 978-84-1121-024-9

Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita algún fragmento de esta obra.

Sumario

Preguntas para una vida

1. ¿Hay alguien ahí?

2. ¿Cómo encontrar el propósito de la vida?

3. ¿Por qué me siento tan solo entre la multitud?

4. Por cierto, ¿quién soy yo?

5. ¿Existe un destino?

6. ¿Y si el dolor del mundo me sobrepasa?

7. ¿Por qué dura tan poco la felicidad?

8. ¿Es posible dejar de desear?

9. ¿Cómo puedo afrontar la pérdida?

10. ¿Existen los amigos que nunca te fallan?

11. ¿Dónde encontrar el verdadero amor?

12. ¿Y un verdadero maestro?

13. ¿Puede existir una vida sin sufrimiento?

14. ¿Qué sentido tiene, entonces, seguir viviendo?

15. ¿Cómo lidiar con personas difíciles?

16. ¿Por qué a veces no logro liberarme de la tristeza?

17. ¿Se puede hallar la paz en este mundo frenético?

18. ¿Cómo superar el miedo a la vejez y la muerte?

19. ¿Existe una forma de estar siempre enamorado de la vida?

20. ¿Y si al final no hay nada?

Agradecimientos

Bibliografía

Navegación estructural

Cubierta

Portada

Créditos

Sumario

20 preguntas existenciales

Agradecimientos

Bibliografía

Preguntas para una vida

Hará un año, viendo el emotivo The Wisdom of Trauma, dedicado a la vida y obra del doctor Gabor Mate, me llamó la atención un momento del documental. Este gran experto en adicciones se sentaba a charlar con Tim Ferriss, el autor de La semana laboral de 4 horas.

Al parecer, el joven empresario y motivador estaba muy enfadado con una persona que había contratado para cuidar de su casa, mientras él estaba de viaje, ya que su trabajo no había cumplido las expectativas. Con su mirada compasiva, Gabor Mate desmonta su ira con un par de preguntas bien dirigidas.

Ferriss es el paradigma del hombre de éxito en Estados Unidos. A los 30 años ya estaba en la cumbre gracias a este libro que es un emblema de los nómadas digitales más capitalistas, como reza su subtítulo: Vive en cualquier parte y únete a los nuevos ricos.

El libro popularizó la ley de Pareto, formulada por un economista italiano un siglo antes y que sostiene que el 80 % de los beneficios vienen del 20 % de las causas, lo cual se puede utilizar para cribar clientes.

Hay una frase de este libro que yo cito a menudo: «el éxito de una persona en la vida se mide por la cantidad de conversaciones incómodas que está dispuesta a mantener». Creo que Ferriss se refiere a reuniones en el ámbito de los negocios, pero yo extendería esta máxima a las conversaciones que tenemos con nosotros mismos.

Existen dos tipos de personas: las que no se cuestionan nada y se dejan arrastrar por la inercia, y las que tienen el valor de hacer un alto en el camino para plantearse «preguntas incómodas».

La intrepidez de los niños

En general, a medida que crecemos vamos perdiendo la capacidad de interrogarnos. Sea porque estamos cada vez más cansados, o porque no hay en la agenda un solo hueco para pararnos a pensar –en latín se llama horror vacui, miedo al vacío–, el inconformismo y curiosidad de los niños y adolescentes se va diluyendo en la mayoría de los casos.

Los niños son capaces de cuestionar la realidad constantemente, de modo similar a El libro de las preguntas escrito por Pablo Neruda, que contiene perlas como: ¿Por qué las hojas se suicidan cuando se sienten amarillas?

Quienes tratamos con niños, nos sorprendemos una y otra vez con preguntas del tipo: «¿El cielo está suelto o fijo?». Sin duda, son más estimulantes estas cuestiones que muchas de las que nos preocupan de adultos.

Poner en tela de juicio lo que nos rodea es un seguro contra esa inercia que lleva al conformismo y la resignación. Cada vez que alguien se encoge de hombros y suelta algo como «Qué quieres, la vida es así…» se certifica la muerte del niño que un día fue.

Toni Morrison me hace un encargo

Hay un momento dramático en la evolución de todo ser humano: cuando nos sentimos expulsados de la infancia para empezar a ocuparnos del «mundo adulto», cualquier cosa que eso signifique.

A partir de entonces, en nuestra vida empiezan a aparecer interrogantes compartidos por miles, millones de seres humanos de todas las épocas. Empezamos a cuestionarnos la existencia de Dios, lo que puede haber después de la muerte, si existe una salida al sufrimiento, un verdadero amor.

Como adolescente inquieto y torturado, yo me hacía muchas de estas preguntas. Y me las seguí formulando a lo largo de mis once años de universitario, mientras iba saltando de carrera en carrera, entre un viaje y el siguiente. Había muchas cosas que anhelaba saber y me costaba encontrar las respuestas.

La afroamericana Toni Morrison, Premio Nobel de Literatura, tiene una frase célebre que a menudo menciono en mis talleres de escritura: «Si hay un libro que te gustaría leer, pero aún no se ha escrito, entonces debes escribirlo».

Dicho y hecho, con 53 años cumplidos y tras miles de lecturas, entrevistas a personas sabias, viajes y descubrimientos personales, me siento preparado para escribir el libro que me habría gustado leer en mis crisis existenciales.

Deseo que estas páginas sean una agradable conversación sobre todas esas cuestiones que nos hacen humanos y exploradores de la vida.

Gracias por acompañarme en esta aventura.

FRANCESC MIRALLES

1. ¿Hay alguien ahí?

Cuando era niño, estaba fascinado con un hombre vestido de negro que subía las escaleras de nuestro bloque con gafas oscuras y un cigarrillo en la boca. Eso sucedía una vez al mes, aproximadamente, y yo espiaba a través de la puerta entreabierta aquella figura siniestra que iba a visitar a su hermana.

Era Eugenio, un humorista que se había hecho insólitamente famoso contando chistes con una seriedad lúgubre y su fuerte acento catalán. Además de aparecer casi cada noche en televisión, era dueño del pub Sausalito, situado no muy lejos de nuestro piso en la calle Tavern de Barcelona.

Yo tenía varios casetes con sus chistes y los escuchaba a menudo en la soledad de mi habitación. Uno de mis preferidos era el del excursionista que resbala por un barranco y queda colgando en el aire, sujeto de una rama. Presa del pánico, empieza a gritar «¿Hay alguien ahí?».

De repente, una voz grave y profunda resuena en el abismo para decirle que se suelte y se deje caer, y añade: «Enviaré cien ángeles capitaneados por el arcángel Gabriel que, batiendo sus poderosas alas, te recogerán y remontarán el vuelo para dejarte en lo alto del precipicio sano y salvo».

Tras escuchar la propuesta divina, el excursionista responde: «Muchas gracias, pero… ¿hay alguien más?».

Creo que este chiste plasma el sentimiento de las personas que, sin declararse ateas, nunca han tenido claro qué es Dios y qué papel debería desempeñar en su vida.

«Quiero creer»

Como casi todos los chicos de mi generación, recibí una educación católica donde la religión se vehiculaba a través del miedo. Aún recuerdo el trauma que me causó hojear una Biblia ilustrada donde se exhibía, en una lámina entera a todo color, los crueles tormentos de los condenados al infierno.

Era tal mi pavor que empecé a acudir cada domingo a la iglesia de la calle Sant Elies, la más próxima a mi casa. Miraba asustado los vitrales y la simbología cristiana, mientras escuchaba las palabras monótonas del sacerdote. Sin embargo, no lograba sentir nada.

Por aquel entonces, yo era un chico retraído con muchas preguntas sobre la existencia. Me habría encantado que Dios me hablara, como al excursionista, o sentir al menos su presencia reconfortante. Eso habría dado sentido a una infancia presidida por la angustia y la melancolía.

Sin embargo, jamás sucedió. Al igual que hay personas que intentan ver un platillo volante toda su vida –recordemos el póster con el lema «I WANT TO BELIEVE»–, yo sentía que Dios me evitaba.

Otras personas, como una vecina muy devota, amiga de la hermana de Eugenio, aseguraban hablar con Dios cada día. Eso me hacía sentir desplazado. ¿Significaba que yo no era digno de la comunicación divina? ¿Me hablaba Dios, acaso, pero yo no era capaz de oírle? ¿O carecía de la capacidad de visualización –un ateo lo llamaría sugestión– de los creyentes?

Dejé de ir a la iglesia sin haber resuelto esta cuestión. Fue entonces, hacia los doce años, cuando mi padre empezó a llevarme a la Filmoteca a ver películas de Bergman.

Dios se ha ido

Recuerdo que El Séptimo Sello, con aquel caballero lánguido jugando su partida contra la Muerte en medio de la peste negra, me aterrorizó y fascinó a partes iguales.

Mi padre era hombre de muy pocas palabras. Solo si yo le preguntaba algo, contestaba de forma escueta y a veces enigmática.

Al final del filme, cuando la Muerte se lleva a las almas tirando de ellas, recuerdo que le pregunté:

–Papá, ¿de qué va esta película?

–Del silencio de Dios –se limitó a contestar.

Por aquel entonces no supe qué pensar de esa respuesta. Ya de adolescente, al ver otras películas de Bergman entendí lo que mi padre había querido decir.

Siete años después de El séptimo sello, en 1963 el director sueco estrenó Los comulgantes. El protagonista es un sacerdote acechado por las dudas sobre la propia fe, tras la muerte de su mujer y las injusticias que presencia día a día en la comunidad. Aun así, continúa celebrando misa porque es lo que se espera de él.

Aunque dudo que Bergman la conociera, Los comulgantes tiene mucho en común con una novela publicada por Miguel de Unamuno tres décadas antes. San Manuel Bueno, mártir cuenta la historia de un sacerdote que ha dejado de creer en Dios, pero que sigue fingiendo ante sus fieles para no decepcionarlos en su esperanza de una vida eterna que les repare sus actuales miserias. Don Manuel muere considerado un santo por todos sin que nadie de su parroquia haya adivinado su sufrimiento.

Tras ver las películas de Bergman y leer esta novela, me sentí mejor. No era el único al que le inquietaba el silencio de Dios. Con todo, a medida que me enfocaba en otro tipo de espiritualidad, me decía: «Tiene que haber alguna forma de hacerle hablar.»

Conversación con una creyente

Escribo este capítulo desde Mexicali, una ciudad atravesada por el muro con Estados Unidos, donde he venido a trabajar con una fundación que se ocupa de los niños de la calle.

Miles de migrantes que llegan para «brincar» al otro lado viven en la desesperación, durmiendo en parques y en edificios abandonados. Mientras tanto, muchos lugareños subsisten con los pocos dólares que ganan en las fábricas norteamericanas instaladas a este lado para abaratar costes. La gente combina tres y cuatro empleos mal pagados para subsistir. Sin embargo, en esta ciudad norteña se respira fe y religiosidad por doquier.

¿Cómo es posible que los más desfavorecidos tengan conexión directa con Dios? ¿Es un resorte que se activa en la extrema adversidad? ¿O son las comodidades las que nos hacen sordos a su mensaje?

Para tratar de resolver esta duda, aprovecho que estoy viviendo en la residencia de una orden religiosa que acoge la fundación. Quien me ha traído hasta aquí es Ángeles Doñate, que además de novelista tiene alma misionera y una fe incombustible.

La temperatura es cercana a los 50 grados cuando, camino de un taller que voy a impartir, decido abordarla para que me explique el secreto de su fe.

–No hay secreto –me dice–. Yo siempre he sentido a Dios a mi lado.

–¿Y por qué a ti te habla y a mí no, cuando siempre lo he deseado?

Tras pensarlo un instante, responde:

–La fe es un regalo de Dios. No todo el mundo lo recibe.

–Pero eso es injusto –protesto–. Dios no puede entregar ese regalo a unos y negárselo a otros. ¿No nos debería amar a todos por igual?

–Que no tengas fe no significa que Dios no te ame –me corrige Ángeles–. Son dos cosas totalmente distintas. Dios nos ama a todos.

–¿Y por qué, entonces, nunca he logrado que me hable?

–Quizás porque siempre estabas juzgando, intentando demostrarte que Dios no existe. Tu propio ruido no te deja oír la voz de Dios. Además, tal vez te esté hablando de una manera distinta a la que esperas.

–¿Qué quieres decir con eso? –le pregunto muy interesado.

–Dios tiene su propia forma de comunicarse contigo. Si esperas que lo haga a través de las palabras, como hacemos ahora, es natural que no escuches nada. Yo siento a Dios muy presente en la soledad, cuando estoy en la naturaleza, o al percibir la bondad de las personas.

El cántico de las criaturas

La conversación con Ángeles me resulta iluminadora, porque me abre un abanico de experiencias en las que puedo haber estado en compañía de Dios sin saberlo. Ciertamente, ante un ocaso perfecto o al contemplar el cielo estrellado me asalta la sensación de que hay algo más allá de lo visible, como si percibiera fragmentos de una partitura que no puedo interpretar al completo.

Es un sentimiento que viven la mayoría de humanos y, a falta de una palabra mejor, lo podemos llamar asombro.

En su Cántico de las criaturas lo describió maravillosamente Francisco de Asís, sin duda el santo favorito de muchos laicos. El texto es una alabanza a Dios por todas las cosas creadas cuya belleza nos conmueve. Así, el místico elogia al hermano Sol, a la hermana Luna y a las Estrellas, al hermano Viento, a la hermana Agua, «tan humilde y preciosa», al hermano Fuego, «por el cual iluminas la noche, y es bello y alegre y vigoroso y fuerte».

Al ver reflejada la divinidad en estos elementos, Francisco nos presenta una espiritualidad cercana al sintoísmo o a las religiones animistas, que reconocen el alma de todas las cosas y criaturas.

En este punto, estamos ya más cerca de hacer hablar a Dios, ya que de una presencia abstracta pasa a encarnar todo lo que identificamos con lo sublime y con el misterio de la creación.

Y es justamente ese misterio lo que nos permite subir un escalón más.

El misterio

Así como la naturaleza nos maravilla y nos hace sentir parte de algo más grande que nosotros, hay otros momentos de epifanía en los que intuimos la presencia de Dios. Son experiencias que se pueden describir en cierto modo pero no explicar, tal como sucede con la divinidad.

Nuestra propia existencia y la del universo es ya un misterio de por sí. ¿Quién o qué pulsó el botón del Big Bang? En caso de asumir que fue Dios, signifique eso lo que signifique, entonces ¿quién creó a Dios? No queda otra que admitir que esa fuente generadora de universos y galaxias siempre ha estado ahí.

No puedo ir mucho más allá de eso, solo aceptar el misterio; y a ese misterio lo puedo llamar Dios.

En la vida cotidiana, hay momentos en los que nos embarga una emoción parecida al vértigo de contemplar el firmamento durante una noche de vivac. Tendidos en el suelo, nos quedamos sin aliento ante esos miles de mundos distantes que tal vez ya no existan.

Recuerdo haber sentido algo así estando en Nueva Delhi. Una tarde fui a visitar la gran mezquita y, tras descalzarme, atravesé el patio extrañamente vacío. No parecía haber nadie más que yo y las palomas que revoloteaban sobre mi cabeza contra el cielo cuajado de nubes.

En medio de aquel lugar silencioso y monumental, sentí una paz y recogimiento nuevos para mí. Era un estado sereno y confiado, libre de todo juicio o interpretación. Si alguna vez he percibido cercana la presencia divina, fue esa tarde.

Examinando esa experiencia y otras parecidas, me doy cuenta de que hay muchas cosas que mi mente racional no entiende, y tal vez esos huecos los ocupa Dios.

Dios y ciencia

Es interesante comprobar cómo muchos científicos se fueron volviendo místicos a medida que se daban cuenta de los límites de su conocimiento.

El mismo Einstein, en las últimas décadas de su vida, parecía enfocarse más en cuestiones éticas o espirituales que en lograr avances en su búsqueda de la teoría de la unificación.

La pregunta que da título a este capítulo, sin embargo, se la había formulado ya antes el historiador George S. Viereck. En 1930 compartió, en su libro Glimpses of the Great, Einstein, lo que el sabio alemán le había contestado al preguntarle si creía en Dios:

La mente humana, no importa cuán altamente capacitada esté, no puede comprender el Universo. Estamos en la posición de un niño pequeño entrando en una enorme biblioteca cuyas paredes están cubiertas hasta el techo de libros en muchos idiomas diferentes. El niño sabe que alguien debió de haber escrito esos libros. No sabe quién ni cómo. No entiende los idiomas en los que están escritos (…) Esa, me parece, es la actitud de la mente humana, incluso de la más grande y la más culta, hacia Dios. Vemos un universo maravillosamente organizado, que obedece ciertas leyes, pero solo entendemos las leyes de manera vaga. Nuestras mentes limitadas no pueden escrutar la fuerza misteriosa que balancea las constelaciones.

Una manera muy lúcida de describir el misterio del que hemos estado hablando.

Hay espiritualidad con y sin Dios

Sea cual sea nuestra postura ante la fe, si la examinamos con detenimiento, todas las opciones presentan inconvenientes:

Si Dios existe, habrá que dilucidar qué pretende de nosotros, lo cual nos infunde una gran responsabilidad.

Si asumimos que no existe, entonces no tenemos dónde agarrarnos. Podemos sentir que transitamos por un mundo sin sentido, como los personajes de Bergman o el bueno de Don Manuel.

Si dudamos, lo cual es muy humano, vivimos en la indeterminación de la partícula cuántica, en la que conviven todas las posibilidades. Pero no hay que sentirse mal por eso. El escritor uruguayo Mario Benedetti decía al respecto: «Yo no sé si Dios existe, pero si existe, sé que no le va a molestar mi duda».

Un error habitual es confundir religión con espiritualidad. Se puede ser agnóstico o incluso ateo y ser profundamente espiritual si crees en la bondad natural del ser humano, en su capacidad de ir más allá de sí mismo y extender su mano a los demás y al mundo.

Comentando este tema en una tetería con Agustín Pániker, el editor de este libro, me dijo:

–Eso a lo que te refieres se llama espiritualidad laica.

Volviendo a la historia del excursionista que cuelga en el abismo, crea o no en Dios, tendrá que intentar salir del hoyo por sí mismo. Si tiene fe, sentirá que Dios le ha dado fuerzas para lograr salvarse. Si no la tiene, sentirá que ha superado sus propios límites y, con un último esfuerzo, ha remontado el abismo. Actualmente lo llamamos resiliencia.

La capacidad humana ante la adversidad es ya de por sí prodigiosa. Por lo tanto, en cierta manera todos podemos obrar milagros, con o sin Dios.

Retomaremos la pregunta para concluir.

¿Hay alguien ahí?

Sí, estás tú, como representante de Dios o de ti mismo.

Lo importante es que estás, no eres una marioneta en manos del destino. En la medida en que tomas responsabilidad sobre tu propia vida, lo imposible empieza a volverse posible.

2. ¿Cómo encontrar el propósito de la vida?

En la segunda mitad del siglo XX, dos libros autobiográficos sobre los campos de concentración se hicieron muy populares. El primero fue El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl, al que siguió poco después Si esto es un hombre del italiano Primo Levi.

Este último autor se acabó suicidando a los 67 años, mientras que el primero estuvo activo hasta su último aliento, divulgando la logoterapia y atendiendo a pacientes de forma gratuita.

¿Qué marcó la diferencia entre un destino y otro? Nadie puede indagar en las verdaderas causas de un suicidio, una decisión estrictamente personal. Sin embargo, es indudable que Frankl, que había perdido a casi a toda su familia en el Holocausto, tenía un propósito muy fuerte. Eso le salvó.

Con todo, en el que sería el primer volumen de la Trilogía de Auschwitz, hay momentos en los que Primo Levi, uno de los veinte supervivientes de una «remesa» de 650 judíos italianos, muestra cierta luz. Asegura que al igual que la felicidad perfecta no existe, tampoco es posible la infelicidad perfecta.

El químico turinés lo explica así: dado que el ser humano es enemigo de cualquier idea de infinito, asume que tanto lo bueno como lo malo tienen su fin. Los momentos de gozo son temporales, y también los de sufrimiento acaban cesando, aunque sea porque nos sobreviene la muerte.

Por eso, incluso en el más profundo de los pozos, siempre hay un destello de esperanza, una posibilidad de salir.

Ahora, mucho más poderoso que tener esperanza es tener un propósito, como veremos a continuación.

La pregunta del doctor Frankl

Aunque sufrió de manera semejante a Primo Levi, la respuesta de Viktor Frankl sería crear la terapia de la búsqueda de sentido. El pistoletazo de salida fue el manuscrito que escribiría antes, durante y después de su deportación. Su propósito hacía buena la tan citada frase de Nietzsche: «Quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo».

Su enfoque terapéutico, que sigue inspirando a millones de personas, partía de un punto muy alejado del psicoanálisis freudiano. Terminada la II Guerra Mundial, al recibir a pacientes desolados por las pérdidas familiares, malviviendo en una Viena en ruinas, Frankl entendió que cualquier indagación sobre el origen del trauma estaba fuera de lugar.

Como reza un dicho budista que leí en un templo de Tailandia, ante una crisis grave «la ayuda que llega lentamente no es ayuda».