Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Siruela

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Serie: Las Tres Edades

- Sprache: Spanisch

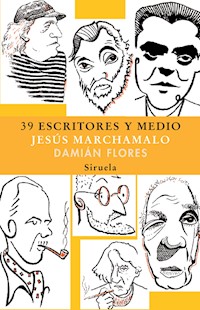

Estas 39 biografías y media de escritores, ilustradas con sus retratos, nos cuentan por ejemplo que Baroja iba a menudo al Retiro (en otoño) a recoger castañas, que Valle-Inclán salía algunas noches a despertar al rey (de madrugada) o cómo Lezama Lima y Virgilio Piñera se pelearon una noche (a pedradas). Además... Zambrano y los gatos; Lorca y la muerte; la brevedad sutil de Monterroso; el silencio de Rulfo... Durante casi tres años, Jesús Marchamalo y Damián Flores publicaron en la sección «Rinconete» del centro virtual Cervantes casi medio centenar de «retratos» de escritores españoles y latinoamericanos, ahora convertidos en libro. Un recorrido por aspectos inéditos, insólitos a veces, de sus biografías, con el convencimiento de que conocer a los escritores ayuda, por supuesto, a acercarse a sus libros.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 142

Veröffentlichungsjahr: 2011

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Índice

Cubierta

PRÓLOGO

UNA EXPLICACIÓN

RAFAEL ALBERTI

VICENTE ALEIXANDRE

MAX AUB

AZORÍN

PÍO BAROJA

JOSÉ BERGAMÍN

JORGE LUIS BORGES

ALEJO CARPENTIER

CAMILO JOSÉ CELA

LUIS CERNUDA

ROSA CHACEL

JULIO CORTÁZAR

GERARDO DIEGO

MACEDONIO FERNÁNDEZ

JUAN FILLOY

FEDERICO GARCÍA LORCA

JUAN GIL-ALBERT

OLIVERIO GIRONDO

RAMÓN GÓMEZ DE LA SERNA

JORGE GUILLEN

MIGUEL HERNÁNDEZ

VICENTE HUIDOBRO

JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

SILVERIO LANZA

JOSE LEZAMA LIMA Y VIRGILIO PINERA

ANTONIO MACHADO

GABRIELA MISTRAL

AUGUSTO MONTERROSO

PABLO NERUDA

JUAN CARLOS ONETTI

OCTAVIO PAZ

BENITO PEREZ GALDÓS

ALFONSO REYES

JUAN RULFO

PEDRO SALINAS

MIGUEL DE UNAMUNO

RAMÓN MARÍA DEL VALLE-INCLÁN

CESAR VALLEJO

MARÍA ZAMBRANO

BIOGRAFÍAS

Créditos

PRÓLOGO

El retrato literario es un género de gran tradición en nuestro país. Y, de hecho, muchos de los escritores que aparecen retratados en este libro escribieron, en algún momento, sobre sus contemporáneos. A veces, las menos, con devoción o admiración rendida; muchas, la mayoría, con medida ironía o suficiencia; otras, con humor o con sorna. Azorín y Baroja, Alberti y Neruda, y también Max Aub, Aleixandre, Juan Ramón y Gómez de la Serna hicieron retratos de otros escritores, lo que también, de algún modo, es una manera de retratarse a sí mismos.

Leer sobre los escritores, pararse en sus grandezas y pequeñas miserias, en sus hábitos cotidianos, manías y desasosiegos –el modo en que afilan el lápiz, el lugar donde escriben, la manera en que ordenan los libros–, aporta una dimensión de su literatura que se enriquece con todos esos rasgos a veces complementarios, también a veces contradictorios.

De ahí que, en general, los retratos de escritores, los mejores retratos, lleven inmediatamente a querer conocer su obra. Ojalá sea eso lo que ocurra con este libro.

Por ello, cuando hace ahora tres años Jesús Marchamalo y Damián Flores propusieron al Instituto Cervantes una serie de perfiles sobre escritores españoles e hispanoamericanos, se aceptó de inmediato su propuesta, en la medida en que podían servir para popularizarlos. Así nació Viajeros y estables, una serie que se ha venido publicando en la sección «Rinconete» del Centro Virtual Cervantes (www.cvc.cervantes.es), un lugar que desde hace ocho años viene incrementando sus contenidos y visitantes, y que se ha convertido en sitio de referencia de la lengua y la cultura en español en la Red.

Que ahora Viajeros y estables trascienda su dimensión virtual y salte al amigable mundo del papel y la letra impresa, es algo por lo que forzosamente tenemos que felicitarnos.

Estos treinta y nueve retratos y medio de Flores y Marchamalo constituyen un repaso a muchos de los nombres imprescindibles de la literatura contemporánea en español. Los textos, a veces rápidos esbozos de toda una trayectoria vital, otras minuciosas recreaciones de aspectos inéditos, a menudo insólitos, de los retratados, nos presentan el rasgo más inesperado de sus protagonistas: el frío de Baroja, el frenillo del espectral Valle-Inclán, los humores del elegante Cernuda y los misterios de su apellido, el eterno consulado de Gabriela Mistral, las erres de Carpentier y la singular biblioteca secreta de Cortázar, en Italia, formada por las centenares, tal vez miles de páginas de libros arrancadas que eran arrojadas por la ventanilla, una vez leídas, cuando viajaba en tren.

Si algo de original tienen estos perfiles es, precisamente, su tono desenfadado y transgresor, como mínimo poco protocolario, nada complaciente ni embelesado, pero sí marcado por una admiración lectora que se nota en cada página.

Onetti y Bergamín, Borges y Chacel, Huidobro y Machado, Gil-Albert y Vallejo… No es casual, naturalmente, ya que desde el principio existió la voluntad de que los escritores fueran de aquí y de allá, de esta y la otra orilla de una mar océana que aquí no separa sino que hermana, o confunde, que al fin es lo mismo, ya que vemos a escritores hispanoamericanos que han vivido y escrito en España, y también a españoles a los que el exilio condujo a una fraternal y generosa América en la que vivieron, trabajaron y escribieron, al punto de que las fronteras y las banderas acaban por mezclarse y confundirse en un sinfín de idas y venidas, viajes de ida y vuelta, de aquí y allá, de allí y de acá, en las que únicamente queda el común territorio del idioma.

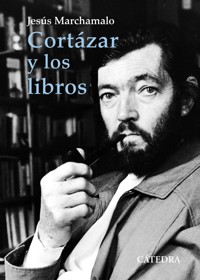

Me gustaría también dedicar unas líneas a los autores. Jesús Marchamalo, conocido por su afición a visitar, airear y desempolvar los desvanes de la literatura: los libros, las bibliotecas y todo ese universo de leyendas e historias que permiten acercarse a la creación literaria, y en cuyo trabajo se percibe siempre una pasión y entusiasmo contagiosos. Respecto de Damián Flores, uno de los representantes ya consagrados de la joven pintura figurativa, y conocido por sus paisajes urbanos, luminosos y melancólicos, lo que este libro permite es descubrir una inesperada faceta de retratista, casi de caricaturista, que le lleva a enfrentarse a los personajes buscando en ellos sus rasgos distintivos: a veces acertadas deformaciones de un rasgo, a veces el llamativo realismo de la expresión. Su trabajo es, desde luego, el complemento perfecto a los textos, con los que dialoga y a los que enriquece.

Creo, finalmente, que este libro plantea una ocasión inmejorable de acercarse a algunos de los autores imprescindibles de la literatura en español del último siglo. Un completo mosaico en el que, pese a la obvia falta de teselas, se intuye el motivo con nitidez, pues todos los retratados tienen y tendrán un hueco en la historia de la literatura.

Gracias a Flores y Marchamalo podemos atisbar cómo se está esbozando.

César Antonio Molina

Director del Instituto Cervantes

UNA EXPLICACIÓN

Treinta y nueve y medio es un número descabellado. Resulta largo, afilado, tortuoso, difícil de transcribir, y está lleno de conjunciones. Plantea problemas de pronunciación, y suena a fiebre alta, a dolor de garganta y aspirina. No es fácil de recordar, ni de leer, tiene un algo irrisorio y es una permanente tentación al redondeo. A pesar de todo, o tal vez por todo ello, fue la cifra que acordamos.

Estoy convencido de que cualquier resumen, selección o antología esconde, por principio, algún capricho del compilador, alguna arbitrariedad no necesariamente maliciosa, y una razonable dosis de simpatías y diferencias secretamente ocultas, o confesas. De modo que si alguien busca incoherencias, lapsus y olvidos inexplicables –espero que no imperdonables–, seguro que encontrará aquí una generosa lista de ellos.

Tal vez, y a modo de descargo, sirva explicar que este libro comenzó siendo una colección de retratos de escritores. Una serie que, con periodicidad nunca pactada, se difundió por Internet en la sección «Rinconete» del Centro Virtual Cervantes. Durante algo más de tres años, Viajeros y estables –era su título original– se fue ocupando de autores en español, sin otro criterio expreso en su selección que el hecho de que, por uno u otro motivo, nos gustaran.

Así, la lista se fue alimentando de nuestros escritores favoritos, en primera instancia; de los imprescindibles, después; de los que siempre motivaron nuestro interés, y cuya lectura habíamos ido aplazando, más tarde; y al final, de un modesto número de excéntricos –raros, estrafalarios, desnortados– de cuyo hallazgo nos sentimos ingenuamente responsables.

Aun así, ha habido unas reglas no escritas, no estrictas, pero que sí se han respetado. La primera es que todos los escritores seleccionados debían estar muertos, lo que explicará, seguro, algunas de las ausencias. Opinan los expertos que la muerte es la frontera decisiva que permite establecer la auténtica dimensión literaria, la necesaria perspectiva, y creo que es cierto.

Otra de las condiciones fue que todos los escritores debían ser razonablemente contemporáneos, desde Galdós para acá, pasando por el 98 y el 27, los años cincuenta, y sólo algunos excepcionalmente más modernos.

Con todo, hay ausencias significativas. No han sido demasiados, pero sí ha habido escritores que se han resistido a ser retratados, con un empecinamiento que ha terminado por excluirlos. No daré nombres, pero sí cargo con la responsabilidad (venial) de no haber sabido encontrar en ellos el rasgo, la sombra, la historia definitoria o definitiva.

Por lo demás, este libro no pretende cumplir ningún objetivo formativo, ni educativo, ni didáctico. Pero estoy convencido de que conocer a los escritores ayuda a interesarse por sus libros, o al menos eso espero que ocurra. Por si fuera así, se incluyen al final unos datos biográficos de los autores con bibliografía recomendada que, espero, facilitará las cosas a aquellos que quieran acercarse a su obra.

El que los retratos aparezcan ordenados por orden alfabético es una opción tan arbitraria como cualquier otra, y el lector puede disentir saltando de aquí para allá, a su antojo, y anteponiendo unos escritores a otros según sus gustos. Es algo que no sólo no censuro sino que vivamente recomiendo.

Creo que es todo. Me resta sólo agradecer su ayuda a las personas que han colaborado en que este libro haya sido posible. A Miguel Marañón, Andrés Elhazaz, Maripepa Palomero y Consuelo Triviño, del Instituto Cervantes, por su complicidad y apoyo; a mi amigo Manolo Gulliver y a Sili de Andrés, por sus sugerencias, y a César Antonio Molina, por su prólogo.

Gracias también a todos los que se me olvidan, sin querer, y a todos los premeditadamente olvidados.

Jesús Marchamalo

Madrid, abril de 2006

Damián Flores y Jesús Marchamalo

39 ESCRITORES Y MEDIO

Anduvieron diciendo que el retrato que había pintado de Gertrude Stein no se parecía nada a la pintora. «Bueno», dijo Picasso acariciándose la calva con indiferencia, «ya se parecerá».

Al pequeño Andrés, que nunca acabó de creerse que esto acabaría siendo un libro.

Y a Julio y a Manés.

J. M.

A mi madre, que dibujó mi vida.

D. F.

RAFAEL ALBERTI

ALBERTI, LA MELENA AL VIENTO

urante una larga temporada, recién regresado del exilio, Alberti vivió en un minúsculo apartamento de la calle Princesa, en Madrid, donde una mano anónima pegaba a diario un sello con la cara de Franco en la puerta. «Vaya, otra vez el funeralísimo», decía el viejo poeta de melena escarchada mientras se afanaba en despegarlo. Era muy aficionado, Alberti, a los juegos de palabras, que utilizaba con sus amigos como un idioma secreto. Así, decía aquello de: «Abrígate, que en la calle hace Freud»; o se despedía con un insólito «Señores, ha llegado la hora de Ibsen», un chiste de leídos que provocaba perplejidad entre los no avisados.

Llenó aquel diminuto apartamento de libros, y papeles, y una bicicleta estática cuyo manillar utilizaba de perchero (en Roma hacía ejercicio tirando dardos contra una diana de corcho). Por allí andaban también, rodando, unos dibujos que Picasso le había regalado y que él mismo tenía que retocar de vez en cuando porque la tinta iba perdiendo color.

Alberti había vuelto a España como un arrebol de gorras marineras, blancas melenas y camisas hawaianas, coloristas como una caja de rotuladores infantiles. Retornaba de un largo exilio, y el Partido le había asignado un guardaespaldas, un joven karateka fornido y de manos callosas que le seguía a todas partes y que, un día, experimentando llaves y katas, se dio un golpe fatal en la frente que le dejó tumbado en el pasillo.

Se cuenta que tenía pavor a los coches, incluso antes del accidente que una noche, volviendo de una verbena, se cobró una pierna rota, unos pantalones destrozados y una larga convalecencia que le impidió dar sus recitales por el solar patrio, a todo lo largo y ancho como el capitán Tan. Lo otro fueron siempre las mujeres, que se rendían ante su perfil de patricio romano con ramos de rosas rojas, rojísimas, y notas perfumadas, y mensajes en el contestador que después debía andar escondiendo, los unos de las otras.

Y parece ser que cuando Dámaso Alonso le insistía para que ingresara en la Academia recordaba siempre gozoso aquella noche en que, jóvenes, él y algunos amigos más del 27 habían profanado los muros de la docta institución con un gozoso pis de amanecida. Y cuentan que una noche, años más tarde, volviendo de farra, descubrieron de repente una chispa en sus ojos, y que Alberti, Sabina y algún otro poeta que andaba con ellos marcharon a hurtadillas a la calle de Felipe IV para rubricar de nuevo en la pared y la acera su promesa de no admisión.

Pasó sus últimos años recibiendo homenajes, firmando dedicatorias y dibujando palomas de colores y sirenas en llamas y toreros con alamares de plata. Después, se perdió en un extenso, inabarcable laberinto de amigos y enemigos, mujeres y viudas, de bandos enfrentados y alianzas interesadas. Y se hizo mayor, de repente, con su melena blanca, sus gorras marineras y sus camisas de colores, estentóreas, como él decía.

VICENTE ALEIXANDRE

ALEIXANDRE, QUE HACÍA PREGUNTAS

oda su vida quedó marcada por el informe médico que a los veintisiete años confirmó el diagnóstico de su enfermedad. Las fiebres persistentes que le mantenían con frecuencia en cama estaban provocadas por una nefritis de tipo tuberculoso, algo que en 1925 sonaba fatal.

Su familia, buscando el aire libre en aquel Madrid populoso e irrespirable de la dictadura de Primo de Rivera, construyó una casa en el Parque Metropolitano. Un chalecito de dos plantas rodeado por un pequeño jardín en el número 3 de la calle Velintonia, que después muchos han escrito con uve doble, Welingtonia, como si fuera el extranjero. A esa dirección llegó años más tarde una carta en la que se solicitaba al poeta el envío de su libro La destrucción o el amor, por el que ganó el Premio Nacional en 1935. «No me es posible adquirirlo», decía, «y le quedaría muy reconocido si pudiera Vd. proporcionarme un ejemplar». Firmaba un pastor de Orihuela, Miguel Hernández.

Vicente Aleixandre había nacido el 26 de abril de 1898 en Sevilla. Nieto de un general, le bautizaron con los nombres de Vicente, Pío, Marcelino y Cirilo, para que después tuviera ocasión de elegir. Su padre, ingeniero, era autor de un libro, Álgebra superior, en el que el joven Vicente intentó sin éxito estudiar una asignatura que, para desesperación paterna, suspendería una y otra vez. Orientó su carrera hacia el Derecho, y a veces, en el camino entre la facultad de la calle San Bernardo y la Escuela de Comercio, en Carretas, acababa en la sala de lectura de la Biblioteca Nacional, en cuyos pupitres leyó todo el teatro clásico, y a Schiller.

Escribía siempre en la cama, o tumbado en un sofá donde pasaba gran parte del día, con una carpeta sobre el pecho en la que apoyaba las cuartillas.

Durante la guerra tuvo que abandonar su casa. Toda la zona fue evacuada tras los primeros ataques de las tropas franquistas desde la cercana Ciudad Universitaria, y se fue a vivir con unos familiares a la calle Españoleto. Cuando los frentes se estabilizaron, su amigo Miguel Hernández le consiguió un salvoconducto y los dos, con un carro de mano, bajaron toda la avenida de la Reina Victoria para ver qué podían rescatar. De entre los escombros recuperaron uno de sus libros, Pasión de la tierra, editado en México en 1932, manchado de humedad y con huellas de tierra, algún objeto personal, y poco más.

Después de la guerra, reconstruyó la casa. Y allí estaba siempre, entre trinos de pájaros, con el bigote minuciosamente recortado, dispuesto a escuchar cada tarde a quien llegara, en la salita-biblioteca presidida por un retrato de Rimbaud y otro de Góngora, una acuarela original de Eduardo Vicente y un dibujo de Miró.

Cuando en 1977 se le concedió el Premio Nobel dijo que era la respuesta. «Uno cuando escribe hace preguntas», afirmó con una sonrisa enigmática y sus ojos claros.

MAX AUB

MAX AUB CON GAFAS

laro que es una excentricidad llamarse Aub y ser valenciano, algo que ni siquiera se arregla con el segundo apellido, Mohrenwitch, que suena más a duque austrohúngaro, a coronel de dragones o húsares. Así que tuvo que idear el propio Max una teoría que resolviera sus problemas de concordancia: se es, dijo, de donde se estudia el bachillerato. Y punto.

Nacido en París en 1903, hijo de padre alemán y madre francesa, el pequeño Max llegó a Valencia en 1914, huyendo con su familia de la guerra que convirtió Europa en un bosque de trincheras y alambradas de espino. Llegó hablando francés y alemán, y quienes le conocieron le recuerdan regordete y reservado, leyendo en su cuarto a Victor Hugo, que era su escritor favorito. Tenía ya entonces un pelo con tendencia a lo indómito y unas gafas de miope que acabarían convirtiéndose en dos aros de pasta oscura. Estudiaba en la Alianza Francesa y en el instituto Luis Vives, y en la playa de la Malvarrosa, donde conoció al pintor Sorolla, se convirtió en un excelente nadador.

Su padre importaba y distribuía artículos de caballero –peines, gemelos, cubrebotones, sujetacorbatas–, negocio al que el joven Max se incorporó con entusiasmo, lo que le llevó a recorrer el solar patrio tres o cuatro veces al año, de arriba abajo y de abajo arriba, y a pasar los veranos en París, para empaparse de las últimas modas y tendencias.