9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: ROWOHLT E-Book

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

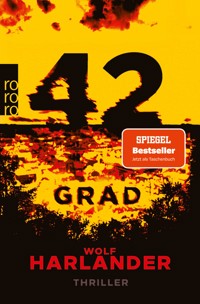

SONNE. HITZE. TROCKENHEIT. UND DAS IST ERST DER ANFANG ... «Wasserflüchtlinge, ausgetrocknete Flüsse, Waldbrände außer Kontrolle, Kraftwerke im Katastrophenzustand - dieses Szenario beschreibt Wolf Harlander in seinem Roman ‹42 Grad›: eine Dystopie, nah an der Realität, genau recherchiert.» (ARD ttt) «Informativ wie ein Sachbuch, geschrieben wie ein Drehbuch: Diese Story wird garantiert verfilmt.» (Stern) Deutschland freut sich über den neuen Jahrtausendsommer. Dauersonnenschein sorgt für volle Freibäder. Einzig Hydrologe Julius Denner und IT-Spezialistin Elsa Forsberg warnen davor, dass die Hitze sich kurzfristig verschärfen wird. Niemand nimmt sie ernst, bis die ersten Flüsse austrocknen, Waldbrände außer Kontrolle geraten und Atomkraftwerke vom Netz gehen müssen. In Berlin und Brüssel folgt Krisengipfel auf Krisengipfel. Überall in Europa machen sich Wasserflüchtlinge auf die Suche nach der wichtigsten Ressource der Welt. Während um sie herum die Zivilisation zusammenzubrechen droht, versuchen Julius und Elsa verzweifelt, die Katastrophe aufzuhalten – und geraten damit ins Fadenkreuz von Mächten, die ihre ganz eigenen Interessen verfolgen … Ein erschreckend realistischer Klimathriller zu einem Thema, das nicht aktueller sein könnte - genau recherchiert, mitreißend erzählt! Ausgezeichnet mit der MIMI - dem Krimipreis des Deutschen Buchhandels - und dem Stuttgarter Wirtschaftskrimipreis 2021.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 607

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Wolf Harlander

42 Grad

Thriller

Über dieses Buch

Deutschland freut sich über den neuen Jahrtausendsommer. Dauersonnenschein sorgt für volle Freibäder. Einzig Hydrologe Julius Denner und IT-Spezialistin Elsa Forsberg warnen davor, dass die Hitze sich kurzfristig verschärfen wird. Niemand nimmt sie ernst, bis die ersten Flüsse austrocknen, Waldbrände außer Kontrolle geraten und Atomkraftwerke vom Netz gehen müssen. In Berlin und Brüssel folgt Krisengipfel auf Krisengipfel. Überall in Europa machen sich Wasserflüchtlinge auf die Suche nach der wichtigsten Ressource der Welt. Während um sie herum die Zivilisation zusammenzubrechen droht, versuchen Julius und Elsa verzweifelt, die Katastrophe aufzuhalten – und geraten damit ins Fadenkreuz von Mächten, die ihre ganz eigenen Interessen verfolgen …

Vita

Wolf Harlander, geboren 1958 in Nürnberg, studierte Journalistik, Politik und Volkswirtschaft an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Nach einem Volontariat bei einer Tageszeitung und der Ausbildung an der Deutschen Journalistenschule arbeitete er für Tageszeitungen, Radio, Fernsehen und als Redakteur der Wirtschaftsmagazine Capital und Wirtschaftswoche. Er lebt heute als Autor in München.

Impressum

Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Juni 2021

Copyright © 2020 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg

Copyright © 2020 by Wolf Harlander

Redaktion Katharina Naumann

Covergestaltung ZERO Werbeagentur, München

Coverabbildung Shutterstock

ISBN 978-3-644-00319-4

Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation

Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

www.rowohlt.de

Prolog

Verona, Norditalien, Battistero di San Giovanni in Fonte

Innentemperatur: 28,7 Grad

Padre Agostino hob die Arme und wartete, bis er die Aufmerksamkeit aller Besucher hatte.

«Liebe Mutter, verehrte Gäste, wir sind hier versammelt, um ein neues Erdenkind in die Gemeinschaft der katholischen Kirche aufzunehmen.»

Er legte eine Pause ein, um die Worte wirken zu lassen.

«Das geweihte Wasser ist der Ursprung des Lebens, der Anfang von allem. Mit dem Wasser der Taufe reinigen wir uns von den Sünden, das Wasser gibt uns Lebenskraft und erneuert uns. So wird auch von dem Kinde alles abgewaschen, was es belasten könnte, es wird offen für das Neue, das Gott ihm gibt.»

Die Worte des Geistlichen hallten von den Wänden des Baptisteriums wider. Nur das Surren der Ventilatoren störte die andächtige Stimmung, aber die Eltern hatten auf den Geräten bestanden, der Hitze wegen, die seit Wochen jeden Aufenthalt im Freien unerträglich machte und sogar in die Mauern der Kirche gekrochen war. Padre Agostino konnte sich in seiner fünfzigjährigen Amtszeit nicht daran erinnern, jemals in diesem Raum so geschwitzt zu haben. Die meterdicken Wände, die über Jahrhunderte auch im Sommer zuverlässig Kühlung gespendet hatten, versagten nun, es war stickig, die heiße Luft stand im Kirchenraum, mit einem Wort: Ohne die Ventilatoren war es kaum noch auszuhalten.

Dennoch es gab keinen schöneren Ort, ein neues Mitglied der katholischen Glaubensgemeinschaft zu begrüßen, fand Agostino, als die Taufkapelle des Doms mit dem über achthundert Jahre alten Taufbecken. Es war aus einem einzigen Marmorblock gemeißelt. Die acht Reliefs an den Seiten mit biblischen Szenen wie der Geburt Jesu zu Bethlehem und die Verkündigung an Maria begeisterten ihn immer wieder.

Alle Gäste sahen ihn erwartungsvoll an, manche fächelten sich mit dem Liederblatt Luft zu, die Mutter wiegte ihre Tochter im Arm.

Padre Agostino stieg die beiden Stufen zum Taufbecken hinauf und gab den Ministranten ein Zeichen, den silbernen Krug am Rand abzustellen. Er bedeutete den Gästen, näher zu treten. Eltern, Großeltern, Onkel und Tanten stellten sich um das Marmorbecken herum auf. Die Taufpatin stand mit der Kerze bereit, die Mutter hielt das Baby darüber.

Agostino zelebrierte das Sakrament der Taufe mit immer gleicher Routine und Begeisterung, ein Zeremonienmeister, der um seine Fähigkeiten wusste.

Er träufelte etwas Wasser auf die Stirn des Babys.

«Chiara, ich taufe dich im Namen des Vaters und …»

Das rosige Gesicht der Kleinen verzog sich, ein langgezogener Schrei kam aus ihrem Mund. Für einen Moment war der Geistliche irritiert. Nicht das Schreien des Babys störte ihn, das hatte er bereits Hunderte Male erlebt. Sondern etwas anderes, ein Rumoren, ein Grollen aus den Eingeweiden der Erde. Die Gäste schienen auch etwas gespürt zu haben, sie sahen sich verstohlen um. Padre Agostino wischte seine Irritation beiseite. Wieder goss er Wasser über die Stirn des Kindes und fuhr fort:

«… des Sohnes und …»

Er bemerkte ein Zittern in seinen Händen, das sich auf die Silberkanne übertrug, die Oberfläche des Wassers kräuselte sich. Das war ihm bisher noch nie passiert. Feiner Nebel verschleierte plötzlich die Sicht. Es dauerte einen Wimpernschlag, bis Padre Agostino begriff: Der Schleier kam von oben. Von der Decke der Kirche rieselten Putz und Staub. Kerzen fielen um und erloschen. Zugleich begann das Goldkreuz zu tanzen, das an Drahtseilen von der Decke hing.

Ein mahlendes Geräusch – als rieben Steine gegeneinander – übertönte die Ventilatoren, wurde immer stärker.

Ein Raunen ging durch die Gemeinde, ängstliche Blicke irrten zur Decke, Besucher verließen mit eingezogenen Köpfen im Laufschritt die Kirche. Das Kind schrie lauter, die Mutter drückte es an sich.

Für einen Moment verspürte der Geistliche den Impuls, alles abzubrechen und ebenfalls nach draußen zu laufen. Aber er rief sich die Pflichten seines Amtes ins Gedächtnis, er würde die heilige Handlung zu Ende bringen, schneller als sonst, aber mit Würde.

Auf sein Zeichen hin hielt die Mutter ihr Baby wieder über das Becken. Ein Wasserstrahl rann über den Kopf der Kleinen.

«… und des Heiligen Geistes.»

Das «Amen» des Geistlichen ging in einem Krachen unter. Der Boden schwankte wie auf einem Ruderboot. Die Wände begannen zu zittern.

Dann ging alles ganz schnell. Die Säulen der Seitenschiffe fielen in sich zusammen, es regnete Holzbalken und Steine auf die Taufgemeinde. Eine Staubwolke hüllte alles ein.

Keuchen, Schreie, Panik.

Die Menschen versuchten sich mit bloßen Händen vor den herabfallenden Trümmern zu schützen. Einige lagen verletzt am Boden, andere wollten sich kriechend ins Freie retten. Der Ehemann zog die Mutter mit ihrem Kind zum Ausgang.

War das die Apokalypse, wie sie die Bibel angekündigt hatte? Padre Agostino suchte nach einer Gebetszeile, aber ihm fiel nichts ein. Sein Gehirn war leer. In einer Art Reflex wollte er die Silberkanne in Sicherheit bringen, er griff danach, da traf ihn etwas an der Schläfe. Er glitt am Taufbecken zu Boden. Das Letzte, was er sah, bevor ihn die Dunkelheit umhüllte, war das Marmorrelief, das die Geburt Jesu zeigte.

Wien, Österreich, Leopoldstadt

Außentemperatur: 29,1 Grad

James Coleman breitete theatralisch die Arme aus und drehte sich um die eigene Achse. «Hab ich dir zu viel versprochen, Grace?»

«Darling, es ist perfekt, viel besser als auf den Fotos.»

Die Silhouette des Riesenrads zeichnete sich gegen das Blau des Himmels ab. Die Kabinen sahen aus wie kleine Gartenhäuschen, sie schwebten an der Außenseite der Stahlkonstruktion im behäbigen Rhythmus nach oben und dann wieder nach unten. Walzermusik würde dazu passen, dachte Grace und summte eine Melodie.

Ihr Mann und sie waren bereits zwei Tage in der Stadt und hatten sich den Wiener Prater bis zum Schluss ihres Besichtigungsprogramms aufgehoben, bevor sie zurück in die USA flogen. Sie lösten zwei Tickets und hatten das Glück, eine Kabine für sich allein zu haben.

James gab ihr einen Kuss.

«Setzen wir uns.»

Sie nahmen auf der Holzbank Platz, hielten sich an den Händen und genossen den Moment. Ein kaum merkliches Vibrieren, die Kabine stieg empor, vor ihnen breitete sich das Panorama Wiens aus.

Als sie fast den Scheitelpunkt erreicht hatten, zog James sie hoch. «Komm ans Fenster, da sehen wir den Stephansdom am besten.»

Plötzlich schien der Horizont zu verschwimmen. Grace setzte die Sonnenbrille ab, um besser sehen zu können. Aber es lag nicht an der Brille – der Boden unter ihnen schaukelte, und sie hörte irgendein seltsames Geräusch. Sie hielt sich an ihrem Mann fest, verstand nicht, was gerade geschah.

Das Schaukeln steigerte sich zu einem Rütteln und Schütteln, als zerrte jemand mit aller Gewalt an ihrer Kabine. Die anderen Waggons schwankten wie Lampions im Wind, das Gestell des Riesenrads schien sich zu verzerren.

Ein Knall. Und ein zweiter.

Direkt vor ihnen waren zwei Stahlverstrebungen gerissen, die den äußeren Reifen wie Speichen eines Fahrrads mit der Achse verbanden. Weitere Speichen lösten sich und schlugen gegen die Verstrebungen. Grace und James sahen, wie sich auf halber Höhe Kabinen aus ihrer Verankerung lösten und nun schräg in die Luft ragten.

Dann traf ihren Waggon ein Schlag und warf sie zu Boden.

Nachher wusste Grace nicht mehr, wie lange sie geschrien hatte. Doch sie spürte, das Riesenrad war zum Stillstand gekommen. James nahm sie in den Arm, sie beruhigte sich, beide wagten es nicht, sich zu rühren, aus Angst abzustürzen.

Sie hörten Schreie und Rufen. Nach einiger Zeit ertönten Alarmsirenen und Martinshörner.

Nach einer gefühlten Ewigkeit spürten sie, dass sich jemand an der Kabine zu schaffen machte. Die Tür wurde aufgedrückt, und das Gesicht eines Feuerwehrmannes erschien.

«Alles in Ordnung, everything okay?»

Was für eine Frage, dachte Grace, nichts ist okay. Sie wollte nur noch raus aus diesem Horrorfilm.

Ein zweiter Mann erschien. Die Feuerwehrleute halfen ihnen auf und legten ihnen einen Klettergurt an. Sie müssten sie abseilen, alles sei vorbereitet.

Grace verstand nicht, was sie damit meinten.

«Nicht nach unten schauen, ruhig bleiben, keine unnötigen Bewegungen.» Die Anordnungen der Feuerwehrmänner klangen routiniert. Sie schoben Grace zur Tür, ein Stahlseil spannte sich.

Sie blickte in die Tiefe, es war ein Reflex, sie sah die Leere unter sich und irgendwo in weiter Entfernung den Park. Ihr Magen drehte sich um, wieder fing sie an zu schreien, plötzlich verlor sie den Boden unter ihren Füßen, sie schloss die Augen, spürte, wie sie nach unten sackte.

Jemand fing sie auf. Ihre Beine berührten einen Steinboden. Sie zitterte, wagte es nicht, die Augen zu öffnen, bis ihr Mann sagte:

«Darling, es ist vorbei. We are safe.»

Nationalpark Triglav, Slowenien, Tolminer Klamm

Außentemperatur: 31,4 Grad

Die Wandergruppe passierte die Brücke, die sich über den Fluss Tolminka spannte, und folgte den Schildern in die Schlucht. Das Wasser glänzte smaragdgrün, Gischt spritzte auf, eine willkommene Erfrischung in der Hitze.

«Bitte jetzt hintereinander marschieren», sagte der Führer, «der Weg wird enger und rutschig. Wem der Anstieg zu schnell geht, der macht zwischendurch eine Pause.»

Die Klamm war gut erschlossen, Stufen halfen beim Gehen, Eisengeländer verhinderten, dass jemand versehentlich in die Tiefe abstürzte.

Das Rauschen des Flusses übertönte die Gespräche. Neben ihnen erhob sich der Fels, der Pfad war direkt in den Stein gehauen, weiter oben war ein Tunnel erkennbar. Einige blieben stehen, holten ihre Fotoapparate heraus und machten Aufnahmen.

Der Führer rief etwas, winkte hektisch und zeigte nach oben. Einzelne Steine kollerten herab, der Weg schien sich zu bewegen.

«Erdbeben», brüllte jemand.

Plötzlich regnete es Felsbrocken. Die Männer und Frauen versuchten, ihren Kopf mit den Armen zu schützen, und liefen, bis sie den rettenden Tunnel erreichten.

In den Tagen danach listeten die Fernsehstationen Rai 1 und Euronews sowie die Tageszeitung Corriere della Sera die Schäden auf: Das Erdbeben hatte eine Stärke von 6,91 auf der Momenten-Magnituden-Skala, das Epizentrum lag wenige Kilometer südlich von der Stadt Trient.

Die Auswirkungen waren auch in den Nachbarländern zu spüren: In Österreich fielen Dachziegel von Wohnhäusern und verletzten Fußgänger, in Colmar im Elsass rissen die Beläge von Bürgersteigen über eine Länge von einhundertzwanzig Metern auf und zerstörten die geparkten Fahrzeuge. Eine zwei Meter hohe Flutwelle lief an der französischen Mittelmeerküste auf und spülte mehrere Strandcafés und einen Bootssteg weg.

In Norditalien dagegen kostete das Unglück hundertneunzig Menschen das Leben. Neunzehn Kirchen, zwei Brücken und weitere 2384 Gebäude waren beschädigt, darunter die mittelalterliche Kirche San Giovanni in Fonte in Verona, in der tragischerweise Mitglieder einer Taufgemeinde zu Tode kamen.

Die Behörden in Italien sprachen vom schwersten Erdbeben seit dem Unglück von L’Aquila im Jahr 2009.

Kapitel eins

Schweiz, Autobahn A2

Außentemperatur: 30,2 Grad

Julius Denner hatte das Seitenfenster heruntergekurbelt und genoss den Fahrtwind, der sein Haar zerzauste. Die Berge zogen vorbei, ein Postkartenhimmel wölbte sich über ihm. Im Radio kündigte der Moderator im Schweizer Dialekt die Rockband Lovin’ Spoonful an, aus dem Lautsprecher tönte der Oldie Summer in The City.

Wie passend, dachte Julius und sang die Melodie mit. Es war wirklich ein perfekter Sommertag. Die Julisonne bescherte traumhafte Urlaubsgefühle, und dazu musste man nicht einmal ins Ausland fahren. Er hatte die letzten Wochen der Semesterferien als Aushilfe in einer Tauchschule am Gardasee gearbeitet, die reine Erholung. Er wurde dafür bezahlt, seinem Hobby nachzugehen und Gästen die Welt unter Wasser zu zeigen.

Er hatte Mailand längst hinter sich gelassen, die Grenze bei Chiasso passiert und fuhr nun auf der Autobahn A2 an Luzern vorbei. Er fuhr gemächlich, eilig hatte er es nicht, er würde es schon rechtzeitig bis Freiburg schaffen. Bei Basel überquerte er abermals die Grenze und wechselte auf deutscher Seite auf die A5 in Richtung Norden.

Der Verkehr floss wie ein träger Strom, der Asphalt flimmerte, in der Ferne schienen Wasserpfützen die Fahrbahn zu bedecken, aber Julius wusste, dass es nur Spiegelungen waren. Ihm kam es vor, als ob die Sonne das Leben insgesamt verlangsamte, als ob die Menschen sich an einen bedächtigeren Rhythmus gewöhnten, froh über die Möglichkeit, der Temperaturen wegen einen Gang herunterzuschalten, sei es im Job oder privat.

Bremslichter vor ihm rissen ihn aus seinen Gedanken. Er stieg ebenfalls auf die Bremse, die Reifen quietschten, sein Auto kam gerade noch rechtzeitig zum Stehen, Stoßstange an Stoßstange mit dem Vordermann. Überall leuchteten nun Bremslichter auf.

Ein Stau.

Hundert Meter vor sich sah er die Ausfahrt auf einen Rastplatz. Er setzte den Blinker und folgte einigen Autos, die wie er auf den Standstreifen ausscherten. Vorsichtig fuhr er an der stehenden Kolonne vorbei und war froh, als er auf den Parkplatz abbiegen und sein Auto abstellen konnte. Lieber wollte er dort warten, als ewig auf der Autobahn zu stehen. Er ging zur Toilette, kramte aus seiner Tasche einen Apfel und eine Flasche Orangensaft und machte es sich im Schatten bequem.

Der Parkplatz war mittlerweile bis auf den letzten Platz gefüllt. Der Stau reichte bereits kilometerweit zurück. Polizeiwagen und Sanitäter und die Feuerwehr zwängten sich mit Blaulicht durch die stehenden Fahrzeuge und stoppten etwa achthundert Meter weiter, dort, wo der Auslöser des Staus sein musste.

Nach einer Dreiviertelstunde hatte sich der Stau immer noch nicht aufgelöst, die Verkehrsnachrichten gaben auch keinen Hinweis auf die Ursache. Wann ging es weiter? Julius musste heute irgendwann noch in Freiburg ankommen.

Deshalb beschloss er nachzusehen, was die Ursache des Staus war. Er ging auf dem mit Gras bewachsenen Streifen parallel zur Autobahn in Richtung der Unfallstelle. Viele Menschen hatten inzwischen ihre Autos verlassen, sie saßen auf der Leitplanke, sprachen miteinander oder starrten in Richtung der Unglücksstelle in der Hoffnung, dort ein Zeichen für die Weiterfahrt zu erkennen.

«Verdammte Kacke, ich muss heute noch in Köln sein», rief einer.

«Das ist schon mein dritter Stau diese Woche», sagte ein anderer, «nichts als Baustellen und Geschwindigkeitsbegrenzungen. Und ich muss diesen Mist noch mit meinen Steuern finanzieren.»

«Genau, die sind selbst zu blöd, diese Blow-ups oder wie die Dinger heißen, zu reparieren.»

«Das ist lebensgefährlich, hab ich im Internet gelesen», warf eine Frau ein. «Und die da oben kümmert es einen Dreck.»

Tatsächlich waren in diesem Jahr bereits mehrere Motorradfahrer durch Blow-ups ums Leben gekommen. Sie entstanden durch Hitze: Die Fahrbahndecke dehnte sich, riss und platzte auf wie die Kruste eines frisch gebackenen Brotes. Die Verwerfungen wurden zur tödlichen Falle.

Julius besah sich die Unfallstelle aus der Ferne. Er wollte den Rettungskräften nicht im Weg sein. Über die gesamte Breite der Fahrspur hatte sich ein Krater gebildet und damit die Autobahn blockiert. Ein Vorbeifahren war unmöglich. Die Sanitäter schnallten gerade einen Verletzten auf die Bahre und schoben ihn in den Rettungswagen, die Menschen traten zur Seite, das Fahrzeug wendete vorsichtig und fuhr im Schritttempo mit Martinshorn durch die Rettungsgasse zurück.

Die Feuerwehr zog mit einer Seilwinde das Unglücksauto aus dem Krater. Viel war nicht mehr davon übrig, das Dach war eingedrückt, die Front gestaucht und die Seiten zerbeult. Funksprüche waren zu hören, die Polizei dokumentierte den Schaden.

Julius ging jetzt näher heran. Er stutzte: Das war nie im Leben ein Blow-up. Sein Interesse regte sich. Er suchte sich eine Position, von der aus er ins Innere des Kraters blicken konnte, ohne die Arbeiten zu behindern. Der Boden war fast zehn Meter tief abgesackt und hatte die Form eines Kegels angenommen, verschiedene Gesteinsformationen waren an dessen Wand zu sehen, es wirkte, als ob sich die Schichten gestaucht und vermischt hätten. Der Grund des Erdlochs war bedeckt mit Geröll und Staub. Julius machte mit seinem Handy einige Fotos.

Ein Abschleppwagen fuhr vom Notausgang des Parkplatzes heran, bahnte sich mit Hupen den Weg bis zur Unfallstelle und wendete vorsichtig. Der Angestellte schwenkte den Kran, befestigte Ketten am zerstörten Auto und hievte es auf die Ladefläche.

Julius erkannte seine Chance, doch noch dem Dauerstau entfliehen zu können, denn es würde Stunden dauern, bis der Krater provisorisch überbrückt wäre, damit der Verkehr wieder fließen konnte. Er sprintete zu seinem Auto und schaffte es, gleichzeitig mit dem Abschleppwagen dort zu sein.

Der Fahrer öffnete mit einem Spezialschlüssel das Zufahrtstor zum Parkplatz und stieg wieder ein. Hinter dem Begrenzungszaun führte eine einspurige Straße von der Autobahn weg. Julius startete den Motor und fuhr direkt hinter dem Abschleppwagen hinaus auf die Straße. Nach einigen Metern hielt der Fahrer, um das Tor wieder zu schließen. Julius nutzte den Moment. Er lenkte durch das Tor, scherte vor dem Abschleppwagen auf die Wiese aus und fädelte danach wieder in die Straße ein. Ohne sich umzusehen, fuhr er weiter, bis er schließlich wieder auf die Landstraße nach Freiburg fuhr. Der Anblick des Kraters ließ ihn nicht los: Dieses Bild der Zerstörung passte nicht zu oberflächlichen Fahrbahnschäden.

Die Bodenschichten in dieser Region bestanden vor allem aus geklüftetem kristallinem Festgestein, dazu etwas Mergel und Sandstein. Das hatte Julius in seinem Studium der Hydrologie über diese Region gelernt. Diese sogenannten Kluftgrundwasserleiter speicherten das Wasser nur sehr schlecht, deshalb verfügte die Gegend südlich von Freiburg bis hinunter zum Rhein nur über geringe Grundwasservorkommen.

Die durcheinandergeratenen Gesteinsschichten am Unfallort wiesen darauf hin, dass der Untergrund abgesackt war. Und der Grund des Kraters war staubtrocken, normalerweise sollte er in dieser Tiefe zumindest feucht sein. Der Grundwasserspiegel musste sich gesenkt haben.

Wenn das stimmte, dann zogen sich die Deformationen der Bodenschichten kilometerweit unter der Oberfläche hin. Niemand wusste, wie stabil die Gesteinsschichten noch waren und ob nicht an anderer Stelle Ähnliches wie auf der Autobahn geschehen konnte.

Julius überlegte. Sollte er die Sache auf sich beruhen lassen? Das wäre fahrlässig. Am einfachsten und schnellsten wäre es, seine Beobachtungen der Polizei zu melden, die Informationen an die richtigen Stellen weiterleiten sollte. Er änderte seine Fahrtroute und fuhr zu einem Polizeirevier im Süden von Freiburg.

Am Empfangstresen der Dienststelle stand ein älterer Beamter mit schütterem Haar, er notierte gerade etwas auf einem Formular.

Julius grüßte.

«Ja?» Der Polizist sah ihn prüfend von oben bis unten an.

«Ich möchte einen Vorfall melden.»

«Einen Vorfall …» Der Mann dehnte die Worte. «Was meinen Sie mit einem Vorfall? Einen Einbruch, Diebstahl, eine Schlägerei oder einen Autounfall?»

«Eine konkrete Gefahr, die von einem Unfall ausgeht, auf der A5.»

«Sie meinen den Stau, wir kennen die Meldungen der Kollegen.»

«Ich hab dort gesehen, wie der Boden weggesackt ist.»

«Ach ja? Das wissen wir ebenfalls schon, nichts Neues also. Danke trotzdem für Ihren Hinweis. Schönen Tag noch.»

Der Beamte wandte sich ab.

So einfach wollte sich Julius nicht abwimmeln lassen.

«Das ist kein normales Unglück, so was kann jederzeit wieder passieren. Der Boden hat sich verschoben, es ist wichtig, den Untergrund genauer zu untersuchen. Das kann Menschenleben retten.»

Der Polizist beugte sich zu ihm.

«Und woher haben Sie Ihre Weisheiten?»

«Geologie gehört zu meinem Studienfach.»

«Sie studieren was?»

«Hydrologie. Ich steh vor meiner Master-Abschlussarbeit.»

«Hydro… aha.»

Der Mann sah ihn an, als hätte er gerade etwas in einer fremden Sprache gesagt.

Julius kannte diesen Blick voller Fragezeichen. Wenn er Fremden über sein Studium erzählte, erntete er oft Stirnrunzeln und Unverständnis. Hydrologie, abgeleitet vom griechischen Wort für Wasser, galt als Exotenfach. Selbst Freunde zogen ihn auf als «Wasserprediger». Dabei war Wasser ein zentrales Element der Natur. So einfach und doch so komplex, scheinbar wertlos und doch die Basis allen Lebens, seine wichtigste Vorbedingung, der Schlüssel zur menschlichen Existenz. Und ein Rohstoff, der immer wichtiger wurde. So weit er zurückdenken konnte, hatte Wasser ihn fasziniert. Deshalb war für ihn schon früh klar, dass er sich in seinem späteren Beruf mit diesem Urstoff befassen wollte. Woher kommt das Wasser? Wie entsteht es in der Umwelt? Was ist darin enthalten? – das waren die Fragen, die er beantworten wollte. Dazu musste er sich auch Fachwissen aus Chemie, Biologie, Geologie und Physik aneignen. Am Anfang war es schwierig gewesen, sich in Themen wie Meteorologie, Bodenkunde oder Hydroinformatik einzuarbeiten, aber mittlerweile kam ihm das selbstverständlich vor.

«Also gut, da Sie weder eine Zeugenaussage noch eine Anzeige machen wollen, reicht eine einfache Meldung, die ich an die höhere Dienststelle weiterleite», sagte der Beamte. «Dadurch sparen wir uns viel Papierkram. Wie ist Ihr Name und Ihre Adresse?»

«Julius Denner, sechsundzwanzig Jahre alt, ledig, Student am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig.» Er gab seine Adresse an, fügte Mobiltelefonnummer und E-Mail hinzu und gab dem Beamten eine Zusammenfassung seiner Beobachtungen.

Freiburg, Deutschland

Innentemperatur: 30,4 Grad

Das Altenheim lag am Stadtrand von Freiburg auf einer Anhöhe, eingebettet in Bäume und Grünflächen. Julius stellte sein Auto auf dem Besucherparkplatz ab. Es war später geworden als geplant, die Abendessenszeit war vorbei. Er ging den vertrauten Weg in das Zimmer im ersten Stock, klopfte und trat ein.

Der Raum war hell eingerichtet mit einem Tisch, zwei Stühlen, einem Schrank, einer Fernsehecke. An der Wand stand ein Bett. Darin lag eine Frau, sie schien zu schlafen.

«Oma.» Sacht berührte Julius ihren Arm.

Sie schlug die Augen auf. «Bub, wie schön, dass du doch noch gekommen bist. Ich habe auf dich gewartet, ich muss kurz eingenickt sein.»

«Ich freu mich, dich zu sehen.» Er gab ihr einen Kuss auf die Wange. «Wie geht es dir heute, wie war der Tag?»

«Die Beine haben mir wieder einen Streich gespielt, sie wollen nicht mehr so, wie ich will. An manchen Tagen ist es besser, an manchen schlechter. Aber das weißt du ja, ich will nicht jammern. Und das Abendessen war schrecklich – Leberwurstbrot mit Gurke.»

Sie berichtete ausführlich von ihren Gesprächen beim Abendessen, von den kleinen Gehässigkeiten ihrer Zimmernachbarn, von den Eheproblemen einer Pflegerin, die verheult zum Dienst erschienen war, von den beiden alten Herren, die in ihren Zimmern unter dem Dach einen Kreislaufkollaps erlitten hatten. «Die Hitze macht uns schon sehr zu schaffen, musst du wissen.» Dann schien ihr etwas einzufallen. «Ich hab dir einen Apfel aufgehoben», sagte sie und öffnete ihr Nachtkästchen. «Ich kann ihn ja nicht mehr beißen mit meinen alten Zähnen. Sie denken halt nicht nach in der Küche, sonst würden sie uns so was nicht auf den Teller legen.»

Julius nahm das Obst. Er hatte schon immer eine innige Beziehung zu seiner Großmutter gehabt. Als Kind hatte er viele unbeschwerte Ferien bei ihr verbracht, sie hatte auf ihn aufgepasst, wenn seine Eltern dienstlich unterwegs waren. Sie hatte nach dem Tod von Großvater jahrelang allein gelebt, bis sie selbst einsah, dass ein Umzug in ein Heim das Beste war. Trotz ihrer sechsundachtzig Jahre und ihrer körperlichen Gebrechen war ihr Verstand hell und wach.

Sie richtete sich auf und setzte sich auf die Bettkante.

«Willst du ein wenig gehen, oder soll ich dich fahren?» Julius deutete auf den Rollator und den Rollstuhl, die in der Ecke standen.

«Ich bleib lieber hier sitzen. Erzähl. Was gibt es Neues? Was machen Tina und Peter?»

«Sie schicken dir Grüße aus Sydney.»

Julius rief eine Datei auf seinem Handy auf und zeigte seiner Großmutter ein Foto. «Das ist vor dem Opernhaus aufgenommen. Sie sind gut angekommen und freuen sich schon auf die nächsten Wochen. Sie wollen sich regelmäßig melden.»

Seine Eltern waren zu einer Australienrundreise aufgebrochen. Sie wohnten in Hamburg, und wegen der Entfernung besuchten sie Großmutter nur unregelmäßig. Deshalb kümmerte sich Julius um sie – und er tat es gern. Auch wenn sie manchmal anstrengend war.

«Und was ist mit dir, hast du endlich wieder eine neue Freundin?», fragte sie prompt.

«Es hat sich nichts ergeben.»

«Ich versteh nicht, warum du keine findest, Bub. Du bist groß, sportlich, nicht dumm und hast ein nettes Gesicht, den Mädchen müsste das doch gefallen …»

«Oma, bitte.» Julius kannte ihre direkte Art, ihn über sein Liebesleben auszufragen. «Ich muss mich momentan auf meine Abschlussarbeit fürs Studium konzentrieren, ich hab noch gar nicht damit angefangen.»

«Studium ist nicht alles, es gibt Wichtigeres im Leben. Das wirst du schon noch merken. Bleib nur du selbst. Aber nun erzähl von deinem Gardaseeurlaub. Hast du gut gegessen?»

Die nächste Stunde verging mit dem Bericht über seinen Job in der Tauchschule, seine Ausflüge mit dem Mountainbike und die Erdbebenschäden in Norditalien. Julius merkte, dass seine Großmutter allmählich müde wurde. «Leg dich hin, Oma. Ich besuche dich bald wieder.» Er deckte sie zu und strich ihr eine Strähne aus dem Gesicht. «Ich benutze nur noch mal dein Badezimmer.»

Er ging zum Waschbecken, um sich kurz die Hände zu waschen. Das war der Nachteil an der Hitze: Je länger der Tag dauerte, desto verschwitzter fühlte man sich. Er drehte den Hahn auf. Außer ein paar Tropfen kam kein Wasser aus der Leitung. Er probierte es nochmals. Nichts passierte. Er drückte die Klosettspülung. Wieder nichts.

«Der Wasserzulauf ist kaputt, Oma, ich sage dem Hausmeister Bescheid.»

«Brauchst nicht, Bub, das ist normal. Das ist bald wieder vorbei.»

«Normal?»

«Die Heimleitung hat uns gestern informiert, dass ab sofort spätabends das Wasser für zwei Stunden gesperrt wird. Eine Vorsichtsmaßnahme, haben sie gesagt. Denn das Heim verfügt über einen eigenen Wasserspeicher. Sie wollen Wasser sparen, aus Umweltgründen, haben sie gesagt.»

«Und wenn jemand aufs Klo muss?»

«Normalerweise ist ein Vorrat Wasser im Spülkasten, das kann man aufbrauchen.»

«Ich hab die Spülung gedrückt, da kam kein Wasser.»

«Weil ich zuvor schon die Toilette benutzt hatte.»

«Und wenn jemand danach nochmals muss?»

«Dann sollen wir bei der Zentrale anrufen. Die schicken dann jemand vorbei, der sich darum kümmert. Mach dir keine Sorgen, Bub, es ist alles in Ordnung.»

Kopenhagen, Dänemark

Innentemperatur: 22,6 Grad

Auf dem Monitor flimmerte die Eingabemaske. Elsa Forsberg wählte die Parameter, legte die Befehlsreihe fest und drückte Return. Die Anzeige auf dem Bildschirm zeigte an, dass die Datenbankabfrage startete.

Das würde dauern. Entspannt lehnte sie sich zurück und nahm einen Schluck Kaffee. Ihre Kollegin war auf Dienstreise, sie genoss die Ruhe und den Doppelschreibtisch ganz für sich allein. Auf den zweiten Stuhl legte sie die Füße, klappte ihren privaten Laptop auf und stellte die Verbindung zu einem externen Internetzugang außerhalb des Organisationsverbundes her.

Um über das gesicherte Netzwerk anonym surfen zu können und keine erkennbaren Spuren im Internet zu hinterlassen, wählte sie den Tor-Browser, eine Vorsichtsmaßnahme, die sie gewohnheitsmäßig befolgte, auch bei Internetseiten, die harmlos erschienen.

Auf der Plattform einer Diskussionsgruppe zum Thema SQL-Server blieb sie hängen, sie las den Chat zu Fragen des letzten Software-Updates bei der Datenbanksoftware, beteiligte sich selbst unter dem Pseudonym Miss Saigon an der Diskussion, ob das letzte Update überhaupt ein Fortschritt war oder nicht, und widersprach den Thesen der anderen Teilnehmer, die ihrer Meinung nach von falschen Voraussetzungen ausgingen.

Auf einer kanadischen Webseite entdeckte sie einen Fachartikel über statistische Verfahren zur besseren Auswertung von Klimadaten. Der Autor vertrat darin in Meinung, dass relationale Datenbanken dafür nicht ideal seien.

In diesem Moment meldete das System mit einem Piepsen, dass die Auswertungssequenz vollendet war. Elsa wechselte zum Eingabemonitor, überflog die erzeugten Spalten und Tabellen und speicherte die Daten in einem Ordner ab. Die Ergebnisse kamen ihr nicht schlüssig vor, deshalb veränderte sie nochmals die Parameter, programmierte neue Befehle für Verknüpfungen und startete die Suchabfrage erneut.

Auf ihrem Privatrechner wechselte sie zur Onlineausgabe der dänischen Tageszeitung Berlingske und überflog die Nachrichten. Ein Artikel ging der Frage nach, ob Kopenhagens Schulen wieder Hitzefrei erhalten sollten. In den Gebäuden gab es keine Klimaanlagen. Bei einer Onlineabstimmung hatten einundneunzig Prozent dafür gestimmt. Elsa grinste. War ja klar, dass die Schüler die Abstimmung durch fleißige Klicks im «Ich-bin-dafür»-Feld manipuliert hatten.

Die Redaktion der Berlingske hatte ein Preisausschreiben gestartet mit dem Thema «Wie verbringt ihr den Sommer?». Die besten hochgeladenen Aufnahmen würden prämiert, hieß es, Hauptgewinn war ein Tag in einer Eisdiele zusammen mit Familie oder Freunden – und so viel Eis, wie man essen konnte.

Die Fotogalerie war voll mit Schnappschüssen: lachende Gesichter, fröhliche Menschen. Die Bilderstrecke vermittelte den Eindruck, dass jeder die Tage nutzte, als wären es Ferien in Spanien oder Griechenland.

Ein Pärchen hatte ein Selfie vor dem Gefion-Springbrunnen gemacht, eine Frau lag mit ihrem Hund auf einer Gartencouch, beide trugen einen Hut. Eine Clique Jugendlicher in Badeshorts winkte feixend in die Kamera, Kinder spielten im Garten mit dem Wasserschlauch, ein Mann auf einer Luftmatratze im Swimmingpool reckte ein Bierglas in die Höhe. Eine Familie bildete mit Schwimmreifen die olympischen Ringe nach, Kinder posierten vor ihren Sandburgen am Meer, Paddler am Sankt-Joergens-See zeigten sich mit bunten Sonnenschirmen in ihren Booten.

Eine Frau hielt dem Fotografen ihren Oberarm entgegen, sie hatte sich ein Sonnensymbol eintätowieren lassen mit der Zeile «Make my summer». Darunter fanden sich reihenweise höhnische oder beleidigende Kommentare. Elsa musste an ihre eigenen zahlreichen Tattoos denken, die bei den Arbeitskollegen viel Spott hervorgerufen hatten. Aber das scherte sie nicht.

Fast hätten ihre Tattoos und Piercings ihre Einstellung hier bei der European Environment Agency verhindert, der Europäischen Umweltagentur. Ein Freund, mit dem sie in einer Wohngemeinschaft in Stockholm lebte, hatte sie auf das Jobangebot der EUA, wie die Agency in Kurzform hieß, hingewiesen.

Sie war begeistert von der Idee gewesen, bei einer renommierten Umweltorganisation zu arbeiten, und hatte sich mit wenig Hoffnung beworben, aber einen Versuch wollte sie doch machen, zumal die ausgeschriebene Stelle als Expertin für Data Mining viel mit ihrem Interessengebiet während des IT-Studiums in Stockholm zu tun hatte – auch wenn sie das Studium kurz vor dem Abschluss abgebrochen hatte.

Stattdessen war Elsa für zwei Jahre im Auftrag der Entwicklungshilfeorganisation Alliance for a Green Revolution in Africa unterwegs gewesen. In Äthiopien, Tansania und Ghana hatte sie mit einer Gruppe junger Idealisten Essen an Bedürftige verteilt, Brunnen in abgelegenen Dörfern gebaut, beim Anpflanzen hitzeresistenten Saatguts oder dem Bau einfacher Bewässerungsmethoden für Felder geholfen. Aber zu viel von den Hilfsgeldern versickerte in zweifelhaften Kanälen, konkurrierende Bauern beschwerten sich über ihre Arbeit und forderten ebenfalls Geld, immer wieder zerstörten Unbekannte die Felder. Frust und Ohnmacht hatten sie schließlich wegen ihrer eigenen Hilflosigkeit ergriffen, sie war immer wütender geworden.

Irgendwann war ihr alles zu viel geworden, und sie kehrte nach Stockholm zurück. In der WG fand sie neue Freunde. Ihre Mutter war vor einigen Jahren gestorben, der Stiefvater lebte mit seiner neuen Frau im Norden Schwedens und zeigte wenig Lust, mit Elsa in Kontakt zu treten. Ihr war das nur recht, denn es beruhigte ihr Leben. Sie verdiente mit Aufträgen als IT-Spezialistin ihren Lebensunterhalt.

Und dann kam die EUA. Als sie die Stufen zu dem Bürokratenpalast hinaufstieg, kam sie sich vor, als hätte sie im Krieg die Seiten gewechselt. Verriet sie ihre Ideale, für die sie noch vor wenigen Monaten gekämpft hatte, wenn sie sich jetzt zu einem Rädchen im Getriebe einer multinationalen Behörde machte? Bei ihrem Vorstellungsgespräch in der Zentrale der Europäischen Umweltagentur an der Kongens Nytorv in Kopenhagen hatte ihr der stellvertretende Büroleiter des Management-Boards mit Blick auf ihre Tattoos und Piercings erklärt, es werde ein «entsprechendes Auftreten erwartet, das zum Stil des Hauses passt». Außerdem bemängelte er, dass sie ihr Studium nicht abgeschlossen hatte.

Elsa war nahe daran gewesen, aufzustehen und wieder nach Hause zu fahren. Aber der IT-Abteilungsleiter Bjarne Andersen, der bei dem Vorstellungsgespräch dabei gewesen war, hatte sich für sie eingesetzt.

«Bitte bedenken Sie, wir brauchen für diese Stelle niemanden, der uns nach außen repräsentiert», hatte er in seiner ruhigen Art bemerkt, «das hier ist ein Spezialistenjob, der Wissen und praktische Erfahrung voraussetzt. Beides besitzt Frau Forsberg. Wir sollten uns nicht an Äußerlichkeiten aufhängen.»

Am Ende bekam sie die Stelle im Fachbereich Data and Information Services, mit sechs Monaten Probezeit zwar, aber das schreckte sie nicht. Ihre einzige Sorge war, dass jemand ihre frühere Mitgliedschaft bei der militanten Öko-Bewegung Blue Wave entdeckte, denn dieses Kapitel ihres Lebens hatte sie in ihrer Vita verschwiegen – aufgrund von Ereignissen, die sie am liebsten vergessen hätte. Aber die Aufgaben klangen spannend, und die Europäische Umweltagentur war ein guter Arbeitgeber, das merkte sie schnell.

Die Aufgabe der Tochteragentur der Europäischen Union war es, umfangreiche und unabhängige Informationen über die Umwelt zu sammeln und verlässlich und zielgerichtet bereitzustellen – für Politik, für Wissenschaftler und die Öffentlichkeit. Im Kern versuchte die Agentur, einen Beitrag zur nachhaltigen Verbesserung der Umwelt zu leisten. Die EUA hatte den Ehrgeiz, die wichtigste Quelle für messbare und relevante Umweltdaten zu sein.

Und Informationstechnologie sowie Aufbereitung der unzähligen Daten war Elsas Schwerpunkt. Sie vertraute auf ihre Fähigkeiten, mittlerweile hatte sie ihrem Vorgesetzten Bjarne Andersen mehrmals bewiesen, wie virtuos sie mit Datenmengen jonglieren konnte.

Das war ihr schon immer leichtgefallen. In ihr erwachte ein Jagdinstinkt, wenn sie in Datenbanken wie ein Trüffelhund nach verborgenen Schätzen, geheimen Zusammenhängen und überraschenden Erkenntnissen suchte. Statistik, Software oder Programmiersprachen waren für sie nur Werkzeuge wie Hammer und Zange, aber was sie faszinierte, war die Magie, in einem großen Haufen willkürlicher Daten Muster erkennen zu können, die eine neue Geschichte erzählten.

Das Piepsen ertönte, die zweite Datenbankabfrage war beendet. Elsa sah sich die Ergebnisse an, studierte Zahlenreihen, tippte einige Befehle, um die Daten zu sortieren und in Tabellen und Grafiken umzuwandeln. Die Ergebnisse verglich sie mit früheren Datenbankauswertungen.

Sie schüttelte den Kopf.

Das alles gab keinen Sinn, dachte sie. Nichts passte zusammen.

So etwas war ihr bisher noch nicht untergekommen. Vielleicht hatte sie Einflussfaktoren nicht berücksichtigt. Sie rief die Webseite des Harvard University Centers for the Environment auf und suchte im Archiv nach Hinweisen oder Aufsätzen, die solche Abweichungen erklären konnten. Sie fand zwei Artikel über theoretische Voraussetzungen statistischer Messverfahren, aber nichts Konkretes. Auch der Besuch der Onlinedatenbank EnviroLink erwies sich als Fehlschlag.

Mit den Ausdrucken ihrer Ergebnisse ging sie hinüber zu Bjarnes Büro. Die Tür stand offen, ihr Chef telefonierte, er winkte sie herein und deutete auf den Besprechungstisch. Elsa setzte sich und wartete, bis Bjarne das Gespräch beendet hatte.

«Ich sehe am Funkeln in deinen Augen, dass du wieder was ganz Großartiges ausgegraben hast», sagte er, als er aufgelegt hatte. «Also raus damit, was ist es diesmal?»

«Die neuesten Auswertungen. Irgendwie werde ich daraus nicht schlau.»

Bjarne runzelte die Stirn. «Du weißt nicht mehr weiter? Das ist ja noch nie vorgekommen. Worum geht’s?»

«Ich hab für die Kollegen vom Bereich Natural Capital und Ecosystems das routinemäßige Update gemacht. Wie immer sind die üblichen Infos in die Analyse eingeflossen: Windgeschwindigkeiten, Bodentemperaturen, Durchfeuchtung der Erde, Fließgeschwindigkeiten von Flüssen, Luftfeuchtigkeit und Verdunstungsgrad.»

«Wenn ich mich recht erinnere, war der Auftrag die Beantwortung einiger Fragen: Was, wenn es mit der Hitzewelle in Europa so weitergeht? Was sind die Folgen? Und wenn es Veränderungen gibt, wie schnell gehen sie vonstatten? Eigentlich nichts Besonderes, so was machen wir regelmäßig. Hast du auch die Daten des Copernicus-Systems einbezogen?»

«Natürlich, Bjarne, was denkst du denn?» Elsas Blick fiel über seine Schulter hinweg aufs Fenster, hinter dem sich ein absurd blauer Himmel erstreckte, so weit man nur sehen konnte. «Allerdings hatte ich keine aktuellen Werte. Deshalb brauche ich dringend Satellitenzeit. Ich will Live-Daten.»

«Langsam, langsam, Elsa. Du weißt, die Satellitennutzung ist teuer, und die Copernicus-Satelliten stehen neben der EU mehreren Institutionen zur Verfügung. Jeder will Einsatzzeit, alles ist streng reglementiert, da müssen wir erst einen Antrag stellen.»

«Dann tu das. Es ist wichtig, verdammt noch mal! Mach denen Feuer unterm Hintern.»

«Elsa Forsberg, die geborene Diplomatin.» Die Ironie in seinem Ton war nicht zu überhören. «Warum willst du immer unbedingt gleich mit dem Kopf durch die Wand?»

«Aber es kann wichtig sein für diese Sesselfurzer in Brüssel!»

«Diese Sesselfurzer, wie du sie nennst, unterhalten die Europäische Umweltagentur und zahlen mein und dein Gehalt.»

«Und wennschon. Hier geht es um mehr, nicht nur darum, dass sich einige Politiker in der EU besser fühlen durch unsere Arbeit. Es geht um die Menschen.» Elsa war lauter geworden.

«Was regst du dich so auf?» Bjarne lehnte sich zurück. «Vielleicht sollest du endlich mal deinen Urlaub nehmen und irgendwohin reisen, einfach abschalten, ausgehen, neue Freundschaften schließen, Spaß haben, so was in der Art.»

«Jetzt mach mal halblang, das klingt ja fast so, als machst du dir Sorgen um mein Privatleben.»

«Hast du überhaupt ein Privatleben? Ich mach mir Gedanken um dich, Elsa, so lange, wie du immer im Büro rumhängst. Wenn du willst, können wir wieder mal essen gehen oder auf ein Bierchen … wobei ich gar nicht weiß, ob du überhaupt Bier trinkst.»

Elsa musste sich eingestehen, ihr Vorgesetzter hatte einen wunden Punkt getroffen: Privat sah es mau aus. Ihr fehlte ihr altes Leben, die Wohngemeinschaft in Stockholm, die Freunde. Hier in Kopenhagen bewohnte sie eine Einzimmerwohnung, und außer einigen eher oberflächlichen Bekanntschaften und einer kurzen – und unbefriedigenden – Beziehung, die sie bald wieder beendet hatte, hatte sie in der dänischen Hauptstadt noch nicht viele Menschen kennengelernt – wenn man von ihren Kollegen in der Behörde absah.

Die andere Wahrheit war: Sie hatte Angst vor persönlichen Gesprächen, denn die führten unweigerlich zu Fragen über ihre Vergangenheit – und die wollte sie unbedingt vermeiden.

«Wir können gern mal zusammen ausgehen, aber was sagt denn deine Freundin dazu? Die soll recht eifersüchtig sein.»

Bjarne verdrehte die Augen. «Sprechen wir lieber über etwas anderes. Könntest du mir als Laien in einfachen Worten erklären, was du herausgefunden hast und wo konkret die Probleme stecken?»

«Also, wie gesagt: Die Resultate sind nicht eindeutig, das macht das Ganze verwirrend.» Elsa beugte sich vor. «Ich habe eine Prognoserechnung aufgrund des vorliegenden Materials erstellt. Um es kurz zu machen: Der Wasserverlust in Europa ist größer als bisher bekannt. Und die Entwicklung scheint sich zu beschleunigen. Das heißt …»

Sie holte Luft.

«… Europa trocknet aus!», schloss Bjarne messerscharf. Einen Moment war es still im Büro. «Und wie soll ich das verstehen?», setzte er nach. «Wir haben doch genug Wasser, in den Meeren, in den Flüssen, in den Seen und in der Erde. Was genau wären die Konsequenzen?»

«Da sind die Daten zu karg und zu ungenau für exakte Aussagen, das ist ja das Unbefriedigende. Ich habe die Messwerte der Luftfeuchtigkeit in verschiedenen Ländern einbezogen, die Pegelstände von Gewässern, die sinkenden Grundwasserspiegel, sogar die Restfeuchte der Pflanzen, soweit ich hier Informationen gefunden habe.» Elsas Stimme war unwillkürlich lauter geworden. «Ich will nicht schwarzmalen, aber die Folgen könnten austrocknende Flüsse, Seen mit Niedrigwasser, versiegende Brunnen sein. Und das wäre erst der Anfang.»

«Wir sind hier in Europa und nicht in Afrika.» Bjarne schüttelte den Kopf. «Hitzewellen gibt es immer wieder, das haben wir in der Vergangenheit schon mehrmals erlebt. Obwohl es dieses Jahr so schlimm wie nie ist, das stimmt, monatelang zu hohe Temperaturen für die Jahreszeit und kein Regen seit März. Aber das werden wir schon überstehen.»

«Das genau ist die Frage.» Plötzlich hatte sie das Gefühl, keine Luft mehr zu bekommen. Die Luft schien zu stehen, die Sonne stach wie ein Messer durchs Fenster. «Meine Daten sagen: Nein, das renkt sich nicht von selbst wieder ein, sondern wird noch schlimmer. Wie schnell das passiert, kann ich nicht sagen – noch nicht. Dazu fehlen mir zu viele Puzzleteile. Eine Sonderauswertung mit Hilfe des Copernicus-Systems wäre zumindest ein Anfang.»

Bjarne kratzte sich am Kopf.

«Das ist ein ziemlich unverdaulicher Brocken, den du mir da vorsetzt. Ich weiß nicht, was ich davon zu halten habe.»

«Bjarne, das ist wirklich wichtig für die Leute da draußen.» Sie sprach langsam und betont, um die Bedeutung ihrer Worte zu unterstreichen. Bjarne war nicht dumm, aber er war bis zu einem gewissen Grad naiv. So wie die meisten Menschen, die nicht wissenschaftlich dachten. «Die Daten sind beunruhigend. Wir müssen uns unbedingt Klarheit verschaffen. Nur so können wir sicher sein, das Richtige zu tun.»

Ihr Vorgesetzter stand auf und ging im Zimmer auf und ab.

«Also gut», sagte er nach einiger Zeit. «Ich habe eine Lösung, glaube ich.»

«Lass hören.»

«Wir können deine vorläufigen Ergebnisse jetzt noch nicht veröffentlichen, das würde nur für Aufregung sorgen – oder für Spott, weil wir als Experten nur Halbgares liefern. Deshalb müssen wir uns schlau machen und unumstößliche Fakten und Beweise liefern. Stimmst du mir so weit zu?»

Elsa nickte langsam. Wenn das nur eine Taktik war, um sie hinzuhalten …

«Ich rede mit dem Leiter der Abteilung Water and Marine, er ist ein alter Freund von mir, und zeige ihm deine Analyse. Und wenn er zustimmt, bekommst du einen neuen Auftrag.»

«Was meinst du damit?» Elsa war von der Wendung überrascht.

«Na, wie wir beide festgestellt haben, hast du deinen Jahresurlaub noch nicht angerührt, dir fehlt die Möglichkeit, abzuschalten und was anderes zu sehen. Du musst mal hier raus. Also schicken wir dich auf eine Dienstreise.»

«Ich war noch nie weg. Solltest nicht du fahren oder einer unserer Klimaexperten?»

«Wir kommen oft genug herum, mach dir da keinen Kopf. Und hier geht es primär nicht um Fachwissen zu Umweltfragen, sondern um Recherche und Datenanalyse. Und da bist du die Beste. Mit Ökothemen hast du dich außerdem in der Vergangenheit auch beschäftigt. Nein, je länger ich darüber nachdenke, desto mehr gefällt mir die Idee.» Plötzlich schien Bjarne wie ausgewechselt. War er eben noch der Bedenkenträger vom Dienst gewesen, entfesselte der Plan in ihm eine Energie, die Elsa so bisher nicht gekannt hatte. «Am besten fährst du zuerst zum Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung und danach ins Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig», sagte er. «Dort sitzen einige der besten Experten weltweit zu diesen Themen. Rede mit denen und schau, was die an zusätzlichen Daten haben. Außerdem würde ich für dich einen Termin bei der EU in Brüssel vereinbaren. Dadurch lernst du unseren Arbeitgeber kennen und kannst zugleich deren Datenbanken anzapfen. Dort ist es einfacher, das Satellitennetzwerk zu nutzen. Fremdsprachen beherrschst du, wie ich weiß. Was hältst du davon?»

«Also gut, wenn es unsrem Projekt hilft.»

Bjarne klatschte in die Hände. «Wunderbar. Ich leite gleich alles in die Wege. Eine Woche Recherche, das dürfte reichen.»

Zurück an ihrem Schreibtisch, sortierte Elsa ihre Unterlagen und überspielte Daten auf ihren privaten Laptop, um alles für ihren Trip dabeizuhaben. Nach einer halben Stunde kam eine E-Mail von Bjarne:

Der Abteilungsleiter findet die Idee gut und hat sein Okay gegeben.

Die Buchungsunterlagen holst du dir im Sekretariat ab. Abflug morgen früh.

Viel Glück auf deiner Mission, und halt mich auf dem Laufenden.

Die Aussicht, aus Kopenhagen herauszukommen, erschien ihr mit einem Mal tatsächlich reizvoll. Wie oft war sie früher unterwegs gewesen! In ihrer Wohnung wartete niemand auf sie, und diese Reise war mal etwas anderes, als im Büro ständig auf Monitore zu starren.

Außerdem, auch wenn sie es nicht laut sagen würde – wenn sie die Arbeit schnell erledigen konnte, bliebe ihr noch genügend Zeit, die Städte auf ihrer Route zu erkunden.

Den Abend in ihrer kleinen Wohnung verbrachte sie in bester Stimmung. Sie freute sich auf ein Abenteuer. Ausnahmsweise genehmigte sie sich ein Glas Weißwein, wählte Dinnermusik am Computer und aß einen Salat auf der Couch. Aus dem Internet lud sie sich Stadtpläne und Beschreibungen der touristischen Sehenswürdigkeiten von Potsdam, Leipzig und Brüssel herunter, sie überprüfte ihre abgespeicherten Daten, holte ihren Rollkoffer hervor und öffnete den Kleiderschrank. Sie summte die Melodien mit, probierte verschiedene Hosen, Pullover und Blusen vor dem Spiegel an, wiegte sich dabei im Rhythmus der Musik und kicherte, weil sie sich wie ein Teenager benahm. Sie packte alles ein, legte ein Buch, ihren Kulturbeutel und das Bild ihrer verstorbenen Mutter hinzu, das sie immer auf dem Schreibtisch stehen hatte, außerdem ihr Arbeitstäschchen mit den verschiedenen Ladekabeln, Adaptern und Speicherchips. Der Urlaub konnte beginnen.

Bericht der Tageszeitung Mladá Fronta Dnes,

Prag, Tschechien

Unser Reporter unterwegs vor Ort

Schon jetzt haben die Betreiber des Freibads Petynka im Prager Stadtteil Střešovice allen Grund zum Jubeln: Die Zahl der Besucher in diesem Sommer hat sich im Vergleich zum Vorjahr verdreifacht.

«So viele Badegäste hatten wir noch nie», freut sich Bademeister Janko Svoboda (48), «bereits bei Kassenöffnung stürmen die Leute herein.»

Inzwischen schließen die Verantwortlichen das Bad bereits am frühen Nachmittag wegen Überfüllung.

«Das tut uns furchtbar leid», sagt Janko Svoboda, «aber aus Sicherheitsgründen müssen wir eine Überbelegung vermeiden. Erst in den Abendstunden wird es etwas ruhiger. Wir empfehlen abgewiesenen Gästen, es dann nochmals zu probieren.»

Der Rasen der Liegewiese ist nur noch zu erahnen und erinnert an einen Flickenteppich – die Fläche ist komplett bedeckt mit Handtüchern, Luftmatratzen und Decken. An der Wasserrutsche dauert es zehn Minuten, bis die Kinder in der Warteschlange an der Reihe sind, doch die Kleinen schreckt das nicht ab, gilt die über hundert Meter lange Rutsche mit ihren vielen Kurven doch als Höhepunkt des Badespaßes.

Die Besucher sehen die Situation unterschiedlich: «Ich bin froh, einen Platz unter den Bäumen ergattert zu haben, sonst wäre es wegen der prallen Sonne kaum erträglich», sagt Jana Nemec (34), die mit Ladina (4) da ist. «Leider ist der Spielplatz so überlaufen, dass ich meiner Tochter verboten habe, sich dort aufzuhalten.»

«Ein Wahnsinn ist das, Schwimmen ist unmöglich, die Menschen stehen wie Ölsardinen im Becken», beschwert sich Rentner Marek Černy (81). «Es macht keine Freude mehr. Wenigstens kühlt mich das Wasser ab, das tut meinem Kreislauf gut.»

Milan (11) und Raik (10) tummeln sich im Kinderbecken: «Wir treffen uns jeden Tag mit Freunden, hier geht was ab, das ist schon megakrass.»

Bademeister Svoboda berichtet: «Wir Angestellten haben Dauerstress. Ständig müssen wir verhindern, dass Gäste vom Beckenrand ins Wasser springen. Wir haben schon reihenweise Kratzer und Hautabschürfungen behandelt. Außerdem müssen wir Streitereien schlichten, wenn sich Personen oder ganze Familien in die Haare kriegen, die sich auf der Liegewiese auf Kosten der Nachbarn ausbreiten wollen.»

Er deutet auf seine Arme, die von blauen Flecken übersät sind. «Ich bin froh, dass bisher nichts Schlimmeres geschehen ist. Schließlich sollen sich die Leute hier erholen.»

Ein Gutes hat das andauernde Sommerwetter: Erstmals wird es ein großes Plus in der Kasse geben – bisher war der Betrieb ein Zuschussgeschäft. Auch in den Bädern in den anderen Teilen des Landes dürfen sich die Gemeinden erstmals über Rekordeinnahmen freuen.

Weitere Infos unter #endlesssummer.

Bauernhof bei Linthe, südlich von Berlin

Außentemperatur: 24,4 Grad

Der Morgen brachte die Hitze zurück. Sie kroch durch die Jalousien, die Türritzen, die Dachfenster und breitete sich in den Zimmern des Erdgeschosses aus. Kerstin Lange schaltete die beiden Ventilatoren an, die sie extra vor zwei Wochen angeschafft hatte. Sie war froh um ihre Solaranlage auf dem Dach, die es ihr ermöglichte, den eigenen Strom für die Kühlung zu nutzen, ohne von den Tarifen der Energieversorger abhängig zu sein. Kochen, Waschen, Licht – alles wurde aus der Anlage gespeist, sogar die Wasserpumpe des Brunnens auf ihrem Grundstück.

Die Kinder schliefen noch. Leise öffnete sie die Haustür und ging hinüber zum selbstgezimmerten Drahtverschlag, in dem die beiden Hühner Hanni und Nanni lebten, und holte sich zwei frischgelegte Eier.

«Brav, ihr beiden», sagte sie zu den Tieren und füllte den Futternapf auf. Eigentlich hatte sie sich mehr Vieh anschaffen wollen, nachdem sie ihre Stelle als Kindergärtnerin in Berlin aufgegeben und den kleinen Bauernhof ihrer Großeltern übernommen hatte. Aber sie ahnte, dass damit noch mehr Arbeit über sie hereinbrechen würde, sie hatte jetzt schon genug damit zu tun, die Felder mit dem altersschwachen Traktor und mit Hilfe von Nachbarn zu bewirtschaften. Ganz zu schweigen von ihren Aufgaben als alleinerziehende Mutter einer dreijährigen Tochter und eines vierjährigen Sohns.

Sie machte einen Umweg über den Gemüsegarten und sammelte Äpfel vom Boden auf, die vorzeitig heruntergefallen waren und nun ein Festessen für Wespen abgaben. Besorgt besah sie sich die Krone des Kastanienbaums, den ihr Großvater als junger Mann zu seiner Hochzeit gepflanzt hatte. Die Blätter waren vertrocknet, ein Laubteppich säumte den Stamm wie im Herbst.

Leider hatte ihre Ehe mit Michael nicht so lange gehalten wie die ihrer Großeltern, vor zwei Jahren hatten sie sich getrennt, vor einem Jahr war die Scheidung vollzogen worden. Deshalb bereute sie die Entscheidung nicht, mit ihren Kindern aus der Großstadt in diese Einsamkeit gezogen zu sein, auf ein abgelegenes Anwesen irgendwo im Nirgendwo in Brandenburg, renovierungsbedürftig, aber gemütlich. Sie liebte diese Abgeschiedenheit, es schien ihr genau das Richtige, Abstand von ihrem bisherigen Leben zu gewinnen, zur Ruhe zu kommen und sich zu fragen, was sie als vierunddreißigjährige Frau nun mit ihrem Leben anfangen sollte. Dazu war dieser Flecken Land wunderbar geeignet. Wiesen, Wälder, Natur – sie konnte sich nicht beschweren. Und die Kinder hatten nun genug Platz zum Spielen.

Die letzten Monate hatte sie das neue Heim nach ihrem Geschmack eingerichtet und die wichtigsten Dinge erneuern lassen, bis ihre Ersparnisse erschöpft waren. Es war anstrengend gewesen, aber der Brunnen war jetzt über eine Wasserleitung mit dem Haus verbunden, das Dach neu eingedeckt, Stromleitungen führten in jedes Zimmer. Eigenes Obst, eigenes Gemüse, frische Eier. Immerhin.

Sie füllte einen zweiten Eimer mit Äpfeln und trug alles ins Haus. In der Küche deckte sie den Tisch, bereitete das Frühstück für die Kinder vor, kippte das Obst in ein Sieb und stellte es in die Spüle. Dann schaltete sie die Kaffeemaschine ein und machte Milch warm. Es waren die gewohnten Rituale am Morgen.

Paul und Emma schliefen noch, als Kerstin sie schließlich sanft rüttelte und die Fenster öffnete. Sie schaffte es, die beiden trotz allen Murrens ins Badezimmer zu bugsieren und für den Tag fertig zu machen.

Das Frühstück verlief ohne Vorkommnisse. Sie schmierte die beiden mit Sonnenschutzmittel ein und schickte sie hinaus zum Spielen, in einen abgegrenzten Bereich, den sie vom Küchenfenster aus überblicken konnte. Als sie das Geschirr in die Spülmaschine geräumt hatte, drehte sie den Hahn auf und lenkte den Wasserstrahl über die Äpfel.

Nach wenigen Sekunden spuckte die Leitung, der Wasserfluss wurde schwächer, verendete ganz. Sie drehte am Hahn, klopfte gegen die Armatur, aber damit konnte sie der Leitung nur ein paar letzte Tropfen entlocken.

Auch die Geschirrspülmaschine klang seltsam. Sie schaltete das Gerät ab. «So ein Mist», sagte sie zu sich selbst, «das hat gerade noch gefehlt.» Was würde diese Reparatur wieder kosten? Schon beim Gedanken daran wurde ihr übel.

Im Badezimmer probierte sie die Wasserhähne aus, das Ergebnis war genauso deprimierend. Sie holte Taschenlampe und Werkzeugkasten und suchte nach dem Absperrventil der Zuleitung im Keller. Wenn plötzlich alle Wasserhähne im Haus den Geist aufgaben, dann konnte es schließlich nur daran liegen. Immerhin war sie mit den Installationen vertraut; sie hatte wochenlang die Klempner im Haus gehabt. Vorsichtig klopfte sie mit dem Hammer an den Sperrriegel, drehte das Ventil auf und wieder zu und horchte. Floss das Wasser so leise, dass sie es nicht hörte? Nein, zumindest ein gewisses Grundrauschen musste doch wahrnehmbar sein. Doch wie sehr sie auch lauschte: Da war nichts. Nichts außer absoluter Stille.

Ratlos legte sie den Hammer beiseite und setzte sich auf den kühlen Kellerboden. Kein Wasser. Wie konnte das sein? Die Erkenntnis fühlte sich an wie ein Schlag in den Magen. Kein Wasser! Ohne Wasser war sie aufgeschmissen. Sie sah draußen im Garten nach den Kindern und ermahnte sie, brav weiterzuspielen. Dann lief sie hinüber zum Nebengebäude, wo sich der Brunnen befand.

Mit einiger Anstrengung wuchtete sie den Stahldeckel herunter. Es war ein altmodischer Brunnen, rund, aus Feldsteinen gemauert. Früher hatte man das Wasser mit Eimern geschöpft. Der Notschalter der Wasserpumpe erzeugte ein Geräusch, das sie noch nie gehört hatte, als säße dort unten ein riesiges, stöhnendes Tier. Vorsichtshalber stoppte sie die Pumpe wieder. Sie warf einen Stein hinunter, lauschte, aber hörte nichts. Verzweiflung kroch in ihr hoch. Sie rannte zurück zum Haus und holte eine Taschenlampe, um den Grund des Brunnens auszuleuchten. Offenbar hatte irgendetwas den Zufluss verstopft. Anders war es nicht erklärlich, dass sich kein Wasser mehr in der Zisterne sammelte. Mit bangen Gefühlen leuchtete sie in die Tiefe. Zwei Meter unterhalb des Brunnenrandes sah sie die Anschlussöffnung in der Wand, von der die Verbindungsleitung zum Haupthaus abzweigte. Ein Schlauch führte weiter nach unten und endete in einer Art Saugrüssel am Grund des Brunnens.

Sie hatte erwartet, dass sich das Licht der Taschenlampe auf der Wasseroberfläche spiegelte, aber stattdessen war lediglich dunkles Erdreich zu erkennen. Kein Wasser. Kerstin versuchte es von einer anderen Position aus, vielleicht irritierte nur die Dunkelheit.

Doch der Brunnen war leer, ausgetrocknet.

Kerstin musste sich setzen. Tiefe Niedergeschlagenheit ergriff sie. Es war so hoffnungslos. Sie hatte so viel Energie in die Sanierung gesteckt und war erschöpft. Alles hatte sie allein entscheiden und organisieren müssen. Sie konnte nicht mehr. Das war kein Leben. Gedanken rasten durch ihr Gehirn, machten sie schwindlig: Warum gab es kein Wasser? Wann kam es wieder?

Sie fand keine Antwort. Ihren Ex-Mann Michael in Leipzig wollte sie nicht anrufen, schon jetzt konnte sie sich seine hämischen Kommentare vorstellen. Ihr Nachbar Andreas fiel ihr ein. Andi war ein Bauer, der die Felder bewirtschaftete, die an ihr Grundstück grenzten. Der wusste sicher, was man in dieser Situation tun musste.

Das Problem war nur: Ausgerechnet mit diesem Nachbarn hatte sie in den vergangenen Wochen einige Auseinandersetzungen gehabt, um nicht zu sagen: Streit. Andi versprühte munter Unkrautvernichter auf seinen Feldern, sie aber wollte ihre Pflanzen ohne Gift und Kunstdünger ernten. Deshalb hatte sie ihn gebeten, in der Nähe ihrer Felder nichts von diesem Dreckszeug zu verwenden, aber er hatte sich nicht daran gehalten. Wenn sie ihn zur Rede stellte, stritt er alles ab.

Aber es half nichts, sie musste ihren Stolz herunterschlucken. Andi ging sofort ans Telefon und unterbrach sie ausnahmsweise nicht, als sie ihr Malheur schilderte.

«Bei dir also auch», sagte er nur, «ich komm in einer halben Stunde rüber.»

Bauernhof bei Linthe, südlich von Berlin

Außentemperatur: 25,7 Grad

Andi fuhr mit seiner Frau Margit auf seinem Traktor vor, sie winkten zur Begrüßung, als wären sie schon immer beste Freunde gewesen.

«Wie geht’s den Kindern?»

«Die spielen», antwortete Kerstin. «Ich bin froh, dass sie sich gerade allein beschäftigen.»

«Dann wollen wir mal», sagte Andi.

«Macht ihr nur, ich pass inzwischen auf Paul und Emma auf», sagte seine Frau. Kerstin brachte die Kinder ins Wohnzimmer und ging danach mit Andi zum Brunnen.

Eine Viertelstunde lang untersuchte er die Bodenbeschaffenheit, prüfte Rohre und Stromleitungen, dann sagte er: «Ja, das ist Kacke, große Kacke.»

«Was heißt das genau?»

«Dein Brunnen führt kein Wasser mehr.»

«Das weiß ich, Andi, ich hab schließlich Augen im Kopf.»

Kerstins Stimmung wurde immer düsterer. Ihr Nachbar ließ sie wieder einmal spüren, dass er – und nur er – sich mit der Arbeit auf dem Land auskannte. Frauen als Bäuerinnen, besonders solche aus der Stadt, waren in seiner Welt ebenso deplatziert wie Taubnesseln im Weizenfeld. Deshalb hatte Andi sie gedrängt, das Anwesen an ihn zu verkaufen, angeblich hätte ihr Großvater ihm den Bauernhof seit langem versprochen. Kerstin hatte abgelehnt.

«Ich verstehe, dass du auf hundertachtzig bist.» Ihr Nachbar ließ sich nicht aus der Ruhe bringen. «Aber du bist mit deinem Problem nicht allein, auch wenn das gerade wohl kein Trost für dich ist. Denn überall in der Region melden Landwirte und Privatleute, dass ihre Quellen versiegt sind. Auch die ersten Gemeinden mit dezentraler Wasserversorgung fallen trocken. Bei anderen ist es weniger dramatisch als bei dir, denn die sind an die örtlichen Wassernetze angeschlossen. Das ist auf diesem Anwesen leider nicht der Fall. Dein Großvater, das war ein Mann, der hatte noch Ahnung von der Landwirtschaft, der schwor auf seine eigene Quelle und war froh, nicht von fremden Wasserleitungen abhängig zu sein.»

Wieder dieser versteckte Hinweis auf ihre Unfähigkeit. Kerstin biss sich auf die Zunge, um nicht mit einer patzigen Bemerkung zu antworten.

«Kann man gar nichts machen, um den Brunnen wieder zu füllen?»

«Nein, das liegt am Grundwasser. Es ist einfach verschwunden, versickert, verdunstet in der Hitze. Tatsache ist: Das Wasser ist weg, und nur der liebe Gott im Himmel weiß, wann es wiederkommt.»

«Ich könnte versuchen, einen neuen Brunnen bohren zu lassen.»

«Vergiss es. Das haben bereits andere versucht. Wasser ist auch noch tiefer nicht mehr zu finden. Aber ein ordentlicher Regen – und es schaut schon wieder ganz anders aus.»

«Und wie komme ich jetzt an Wasser? Wie sollen wir uns waschen und duschen, womit soll ich kochen?»

«In einigen Weihern ist noch Wasser. Die Schwierigkeit ist, genügend herbeizuschaffen. Du solltest dir Kanister zulegen.»

«Aber ich kann doch nicht jeden Tag zum Wasserholen fahren.» Schon allein die Vorstellung bereitete ihr Unbehagen.

«Versuch einen Vorrat anzulegen. Wie ich gehört habe, will das Landratsamt Tankwagen organisieren, die Wasser verteilen. Du solltest dich in die Liste eintragen als Kerstin Lange, alleinstehend, mit zwei kleinen Kindern. Da müsstest du bevorzugt behandelt werden.»

«Okay, das mach ich gleich nachher.» Kerstin wurde schlecht bei dem Gedanken, sich neben der Arbeit auch noch darum kümmern zu müssen. Hoffentlich hörte dieser Spuk bald auf.

«Wie sieht es auf deinen Feldern aus?», fragte Andi.

«Ich habe vor fünf Tagen das letzte Mal kontrolliert, die Pflanzen haben etwas geschwächelt.»

«Geschwächelt?» Andi sah sie an, als amüsierte ihn ihre laienhafte Wortwahl. «Dann sollten wir unbedingt gleich nachsehen. Ich fürchte, dass wird keine angenehme Überraschung.»

«Du verstehst es wirklich, einen aufzumuntern.» Kerstin verzog den Mund. «Mein Bedarf an schlechten Nachrichten ist für heute gedeckt.»

Sie fuhren auf Andis Traktor durch das Wäldchen zu ihren Feldern. Es waren nur wenige Flächen mit Weizen, Raps, Sonnenblumen und Kartoffeln.

Beim Näherkommen sah sie das Ausmaß der Tragödie: Wo früher Grün leuchtete, hatte sich nun eine feindliche Marslandschaft ausgebreitet, eintönig rotbraune Erde, aus der tote schwarze Stängel anklagend in den Himmel ragten. Alles Leben war aus diesem Pflanzenfriedhof gewichen, selbst Insekten waren nicht mehr zu sehen.

Wo waren all die Sonnenblumen geblieben, auf die sie so stolz gewesen war, wo der Raps, die Kartoffeln?

Es schien ein anderes Land zu sein, ein anderer Planet, nichts mehr erinnerte an ihre Felder. Die vielen Stunden, die sie hier verbracht hatte, um zu lernen, wie man mit Landmaschinen Furchen zieht, in denen sie sich für das biologische Saatgut begeistert hatte, die Befriedigung, die Pflanzen wachsen zu sehen, der Stolz auf ihr Werk – alles weg.

Hier würde nichts mehr wachsen.

Ihr Traum war zerstört. Sie war erledigt.

Es dauerte eine Weile, bis die Erkenntnis in ihr Bewusstsein drang. Tränen rannen über ihr Gesicht. Sie ließ es geschehen. Es war ihr egal, dass Andi sie komisch ansah. «Wie … Wie kann das so schnell passieren?» Kerstin bemühte sich, die Fassung wiederzuerlangen. Am liebsten hätte sie laut geweint, ihren Schmerz und ihre Wut hinausgeschrien, aber die Gegenwart des Nachbarn hielt sie davon ab.

«Diese Hitze beschleunigt die Zerstörungsprozesse.» Andi fuhr wieder los. «Es wird dir kein Trost sein, aber ich zeige dir trotzdem unsere Felder.»

Nach einer Weile erreichten sie den unbefestigten Weg, der entlang der Landwirtschaft ihres Nachbarn führte. Andi verlangsamte das Tempo.

Ihnen bot sich eine gespenstische Szene. Alles hier war trocken, Verfall und Verwesung. Es sah schlimm aus, aber nicht ganz so schlimm wie bei ihr. Hatte er regelmäßig bewässert? Warum hatte er ihr keinen Hinweis gegeben?

«Da ist wenig zu machen», sagte Andi. «Ich hoffe nur, dass die Regierung uns Bauern eine Hilfe für die Ernteausfälle zahlt.»

«Es ist so schlimm, unsere ganze Arbeit ist vernichtet!»

«Wenigstens haben wir noch unsere Milchkühe, die sorgen für Einnahmen. Und unser Erspartes hilft vorübergehend auch. Aber wenn sich das hier nächstes Jahr wiederholen sollte …» Andi zuckte die Achseln. «Wir sollten unseren Optimismus nicht verlieren, der Wettergott wird schon ein Einsehen haben.»

Als die Nachbarn sich verabschiedet hatten, blieb Kerstin über eine Stunde lang wie versteinert auf der Bank vor dem Haus sitzen. Ihr Magen war ganz verkrampft. Erst Paul und Emma, die mit ihr spielen wollten, weckten sie aus ihrer Lähmung.

Es half nichts, sie musste die nächsten Tage durchstehen – schon ihrer Kinder wegen. Was dann kommen würde, wusste der liebe Gott …

Immerhin war sie wieder in der Lage, einen Plan zu fassen. Sie packte ihre Kinder in den Van und fuhr zum Supermarkt, wo sie einen Einkaufswagen mit Mineralwasserpaketen füllte. Beim nächsten Baumarkt kaufte sie vier Zwanzig-Liter-Kanister.