9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: ROWOHLT E-Book

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

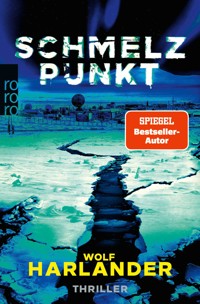

Der neue Klimathriller von Bestsellerautor Wolf Harlander. Erschreckend realistisch, beeindruckend rasant, vor atemberaubender Kulisse. «Bestsellerautor Harlander hat mit "Schmelzpunkt" wieder einen Klima-Polit-Thriller gezaubert. Völlig außer Atem ob des Thrills und der Twists, die der Plot aufweist.»ntv Über dem ewigen Eis knallt die Sonne. Es ist heiß. Kantige Gletscher ragen in den blauen Himmel. Immer wieder stürzen gigantische Eisriesen ins Meer und lassen das Land erzittern. Die Arktis schmilzt. Und es geht rasend schnell. Als der junge Inuk Nanoq Egede zahllose qualvoll verendete Tiere im Eis findet, ist er fassungslos. Die deutsche Wissenschaftlerin Dr. Hanna Jordan bestätigt: Diese Tiere sind nicht auf natürliche Weise gestorben. Nanoqs Volk ist in größter Gefahr. Denn es steht eine Katastrophe bevor, die alles bisher Befürchtete übertrifft. Auch Nelson Carius und Diana Winkels vom BND reisen in die Arktis, die schon lange im Zentrum erbitterter globaler Kämpfe steht. Die Gier nach Profit und Macht ruft gefährliche Gegner auf den Plan, die vor nichts zurückschrecken. Die Spur führt mitten hinein in die geheimen Machenschaften einflussreicher Mächte. Bis das ewige Eis zum Schauplatz eines Kampfes wird, in dem es nicht nur für Hanna und Nanoq um Leben und Tod geht.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 635

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Wolf Harlander

Schmelzpunkt

Thriller

Über dieses Buch

Die Erde brennt. Die Arktis stirbt.

Über dem ewigen Eis knallt die Sonne. Es ist heiß. Kantige Gletscher ragen in den blauen Himmel. Immer wieder stürzen gigantische Eisriesen ins Meer und lassen das Land erzittern. Die Arktis schmilzt. Und es geht rasend schnell.

Als der junge Inuk Nanoq Egede zahllose qualvoll verendete Tiere im Eis findet, ist er fassungslos. Die deutsche Wissenschaftlerin Dr. Hanna Jordan bestätigt: Diese Tiere sind nicht auf natürliche Weise gestorben. Nanoqs Volk ist in größter Gefahr. Denn es steht eine Katastrophe bevor, die alles bisher Befürchtete übertrifft.

Auch Nelson Karius und Diana Winkels vom BND reisen in die Arktis, die schon lange im Zentrum erbitterter globaler Kämpfe steht. Die Gier nach Profit und Macht ruft gefährliche Gegner auf den Plan, die vor nichts zurückschrecken. Die Spur führt mitten hinein in die geheimen Machenschaften einflussreicher Mächte. Bis das ewige Eis zum Schauplatz eines Kampfes wird, in dem es nicht nur für Hanna und Nanoq um Leben und Tod geht.

Vita

Wolf Harlander, geboren 1958 in Nürnberg, studierte Journalistik, Politik und Volkswirtschaft an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Nach einem Volontariat bei einer Tageszeitung und der Ausbildung an der Deutschen Journalistenschule arbeitete er für Tageszeitungen, Radio, Fernsehen und als Redakteur der Wirtschaftsmagazine Capital und Wirtschaftswoche. Für seinen ersten Thriller «42 Grad» wurde Harlander ausgezeichnet mit dem Stuttgarter Krimipreis und der MIMI 2021, dem Publikumspreis des Deutschen Buchhandels. Er lebt heute als Autor in München.

Impressum

Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Juni 2022

Copyright © 2022 by Wolf Harlander

Copyright © 2022 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg

Covergestaltung ZERO Werbeagentur, München

Coverabbildung Shutterstock

ISBN 978-3-644-01284-4

Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation

Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

www.rowohlt.de

Und die Fische werden sterben, und das Wasser wird sich erheben, und die Menschen werden leiden. Die Menschen haben die Seelen der Tiere missachtet, die Natur aus dem ewigen Gleichgewicht gebracht. Mit diesem Frevel haben sie Sedna erzürnt, die Lenkerin der Tiefe, die Mutter des Meeres, die Herrscherin über alle Lebewesen. Die Meerfrau wird sich erheben, sie wird Rache nehmen, und ihr Zorn wird furchtbar sein.

Schöpfungsmythos der Inuit (aus dem alten Liederzyklus Aya-Yait der Inuit)

1

Es war zu warm für die Jahreszeit, dazu brauchte er nicht auf das Thermometer zu schauen, er spürte es mit jedem Schritt, mit jedem Atemzug, der seine Lunge mit der salzigen Luft füllte. Die Sonne brannte die letzten Schneefelder hinter seinem Haus weg, und der Boden war aufgeweicht und matschig. Kleine Rinnsale Schmelzwasser suchten sich ihren Weg den Hügel hinunter zur Bucht. In der Ferne schimmerte das Meer. Die Eisberge sahen auf der blaugrünen Wasseroberfläche aus wie winzige Inseln. Fischerboote und Ausflugsschiffe kräuselten das Wasser. Hinter ihm zog sich das Weiß des Gletschers turmhoch bis zum Rand der Bucht, bereit, jederzeit zu kalben und neue Eismassen ins Wasser zu stoßen, so wie es seit Jahrhunderten wieder und immer wieder geschah – der ewige Kreislauf von Werden und Vergehen, eine Demonstration der Allmacht der Natur.

Es mussten draußen 25 Grad Celsius herrschen, das waren in Grönland verrückte Temperaturen, selbst jetzt im Sommer. Nanoq Egede ging zurück ins Haus. Der Duft von frisch gemahlenem Kaffee empfing ihn, dazu das typische Aroma gebratenen Walspecks.

«Wann musst du los?» Seine Schwester Sika schenkte ihm eine Tasse ein. Er füllte sich heißen Porridge in seine Schüssel und bedeckte ihn mit Zucker. Sika aß ihren Speck direkt aus der Pfanne, zusammen mit einer Scheibe Brot. Auf einem Teller hatte sie Stücke selbst geräucherter Makrele angerichtet. Immer wieder schob sie sich einen Happen in den Mund, kaute und spülte alles mit Kaffee hinunter.

«Ich starte um zehn Uhr mit meiner Touristengruppe», antwortete Nanoq. Er löffelte seinen Brei und nahm einen Bissen Brot. Früher hatte er auch die deftigen Frühstückszutaten geliebt, aber in der Zeit in Kopenhagen hatte er sich an anderes Essen gewöhnt. Das hatte sich nicht geändert, seit er wieder zurück in seiner Heimat war.

Er lebte mit Sika im Haus seiner Eltern. Drei Zimmer, schlicht und aus Holz gebaut und außen rot angestrichen. Es war eine Zweckwohngemeinschaft. Seine Schwester war dreißig Jahre alt und noch nie außerhalb von Grönland gewesen. Sie hatte einen Job im Hafen, wo ihr Freund als Bootsführer arbeitete. Doch die beiden hatten sich bisher nicht dazu entschließen können zusammenzuziehen. «Das hat Zeit», pflegte Sika zu sagen, wenn ihr Bruder nachfragte.

Obwohl er ein Jahr jünger als seine Schwester war, hatte Nanoq das Bedürfnis, ein Auge auf sie zu haben. Vielleicht war es so was wie der Versuch, einen Ersatz für den Vater zu schaffen. Ihre Eltern waren schon lange tot. Doch Sika machte sich jedes Mal nur lustig über seine Bemühungen.

Sie waren beide bei ihrem Großvater aufgewachsen, einem Mann, der die alten Inuit-Traditionen pflegte und alles Neue verabscheute. Dennoch hatte der Großvater den jungen Nanoq zur Tante nach Dänemark geschickt. Er war in Kopenhagen zur Schule gegangen, fernab von zu Hause. Eine andere Welt, ein anderes Leben, nur unterbrochen durch Besuche in den Ferien.

Später hatte er eine weiterführende Sprachenschule besucht und Seminare in Geschichte belegt, um dann eine Stelle bei einer Fluggesellschaft anzunehmen, doch die Büroarbeit hatte ihn gelangweilt. Als ihm während einer seiner Heimaturlaube in Ilulissat eine Stelle als Fremdenführer und Outdoor-Guide angeboten wurde, griff er spontan zu. Seit vier Jahren lebte er nun wieder in der Heimat seiner Familie, seiner Vorfahren.

Nanoq räumte das Geschirr ab.

«Keinen Kaffee mehr?» Seine Schwester sah ihn fragend an.

«Ich muss nach meinen Pflegekindern sehen.»

«Gib’s auf, das wird nichts, du machst dich nur lächerlich.» Sie schüttelte den Kopf. «Die Nachbarn reden schon über dich.»

Er zog sich eine Jacke über. «Das ist mir egal. Es ist ein Experiment. Warum sollten wir nichts verändern können?»

Seine «Pflegekinder» waren drei mickrige Sibirische Fichten, kaum einen Meter hoch, die er vor zwei Jahren aus Russland importiert und im Vorgarten eingepflanzt hatte. Nur mit Mühe war es ihm gelungen, die Setzlinge in dem kargen Boden zum zarten Wurzeln zu bringen. Er wollte beweisen, dass auf Grönland Bäume wachsen konnten, so wie zu Zeiten der Wikinger, die einst vom «Grünland» geschwärmt hatten. Doch die Zeiten der grünen Insel waren längst vorbei. Bäume gab es in Grönland schon lange nicht mehr. Die wenigen Flecken, die nicht von Eis bedeckt waren, waren schmutzige Teppiche aus Flechten, Gräsern und Moosen.

Er holte einen Eimer mit Wasser, löste Dünger darin auf und goss die Fichten. Im Küchenfenster stand Sika, die ihm eine Grimasse schnitt. Seine Freunde zogen ihn auf, wenn er von seinem Vorhaben erzählte, denn es hatte noch nie jemand geschafft, auf Grönland Bäume anzupflanzen. Warum also Energie dafür verschwenden? Die Natur war sowieso stärker.

Auch die alteingesessenen Inuit, die sich noch nie weiter als fünfzig Kilometer von ihrem Ort entfernt hatten und die Vergangenheit in rosigen Farben malten, tuschelten hinter seinem Rücken. Sie hielten es für eine Marotte eines Abtrünnigen, der durch die dekadente Lebensweise des Mutterlandes Dänemark verdorben worden war, der die traditionellen Sitten und Gebräuche missachtete, der eine bessere Zukunft durch zweifelhafte Segnungen der Moderne importieren wollte. Der auf Fremde mehr hörte als auf das eigene Volk.

Vielleicht stimmte es ja. Nanoq hatte viel darüber nachgedacht, war aber zu keinem Ergebnis gekommen. War er jemand, der nicht fest verwurzelt war, so wie seine Fichten? Konnte er sich nicht entscheiden, in welcher Welt er leben wollte? Was suchte er eigentlich?

Er liebte die raue Natur seiner Heimat, das Meer, die Menschen. Zugleich jedoch vermisste er die Vorzüge Dänemarks: Klubs, Theater, Kino, Restaurants, aber auch so etwas Alltägliches wie Zentralheizungen, Krankenhäuser und überall verfügbare Transportmittel – Dinge, die es auf Grönland kaum gab.

Und noch etwas nagte an ihm, es war ein winziger Stachel in seiner Seele: Er hatte noch keine feste Beziehung gefunden, keine Frau, mit der er zusammenleben wollte. Seine letzte Freundin in Kopenhagen, mit der er sich eine Wohnung geteilt hatte, hatte ihn nur entgeistert angeschaut, als er verkündet hatte, er habe einen Job in einem kleinen Ort in der Arktis angenommen und hoffe, sie würde mitkommen. Zwei Tage später war sie ausgezogen. Er hatte seitdem nie mehr was von ihr gehört.

Seine Schwester bemühte sich immer wieder, ihm Treffen mit Frauen zu arrangieren. Wie zufällig schauten regelmäßig ihre Bekannten und Freundinnen vorbei, und Sika zerrte ihn zu jedem Kaffemik in Ilulissat und den Nachbarorten. Diese Kaffeekränzchen waren für die Inuit die beliebtesten Treffen unter Verwandten, Freunden und Bekannten. Man schwatzte, man tauschte Neuigkeiten aus, man feierte gemeinsam. Ob erster Schultag, Hochzeit oder eine frisch erlegte Robbe – jeder Anlass für ein weiteres Kaffemik war willkommen. Eine gute Gelegenheit, jemanden kennenzulernen. Sogar zu einem Ausflug in die Hauptstadt Nuuk im Süden hatte Sika ihn vor Kurzem eingeladen, «mal richtig schick ausgehen, was trinken, tanzen, das ganze Programm», wie sie gesagt hatte.

Doch ihre Versuche blieben stets ohne Erfolg. Es lag nicht an ihm, glaubte er. Oder vielleicht doch? Er bemühte sich bei jedem Treffen, aber es funkte einfach nicht zwischen ihm und den Frauen. Zwar landete er mit einigen von ihnen im Bett, aber meist war es nach einer Nacht wieder vorbei.

Und das Schlimmste: Nichts blieb hier geheim, jeder wusste Bescheid, mit wem er gerade ein Rendezvous gehabt hatte – sogar worüber er und seine Begleitung geredet hatten. Schon lange musste er sich von allen möglichen Leuten gute Ratschläge anhören. Das war der Preis, wenn man irgendwo in Grönland lebte: Die Orte waren winzig, oft lebten nur ein paar Hundert Menschen zusammen. Jeder kannte jeden. Wie Verwandte in einer großen Familie glaubten sie alle, etwas beitragen zu können oder einander helfen zu müssen, wie es die Inuit seit jeher taten. Und wenn sie einander nicht halfen, sprachen sie übereinander. Klatsch und Tratsch ersetzten die beste Fernsehsendung. So blieben ihm nur gelegentliche nächtliche Zusammenkünfte mit erlebnishungrigen Touristinnen, die Lust auf ein exotisches Abenteuer hatten und ihn, ihren Guide, zu sich ins Hotel einluden – weit weg von zu Hause und ohne den heimlichen Wunsch nach mehr.

Sein kümmerliches Liebesleben versetzte ihn regelmäßig in eine melancholische Stimmung, immer wieder überwältigten ihn Phasen von Niedergeschlagenheit, und es gab Tage, da wäre er am liebsten in ein Flugzeug gestiegen und nach Kopenhagen zurückgekehrt. Doch dann zwang er sich jedes Mal, nicht weiter darüber zu grübeln, und stürzte sich in die Arbeit.

Nanoq räumte den Eimer weg, ging zurück ins Haus und holte seinen Rucksack.

«Sehen wir uns heute Mittag im Hafen?», fragte Sika.

«Ich glaube nicht. Ich mache mit meiner Gruppe einen längeren Ausflug zu den Eisbergen vor Qeqertarsuaq. Wir werden nicht vor Nachmittag zurück sein.»

2

Christine betrachtete sich im Spiegel. «Macht mich dieser Daunenparka nicht sehr dick?»

«Du siehst wunderbar aus. Und draußen wirst du froh sein, was Warmes anzuhaben. Die Temperatur ist garantiert weit unter null, dazu der eisige Wind, das ist verdammt kalt, sag ich dir.» Richard nahm noch einen Schluck von dem Tee mit Rum. «Ich wärm mich lieber von innen», fügte er mit einem Lächeln hinzu.

«Ich bin schon ein bisschen aufgeregt», sagte Christine und überprüfte nochmals den Sitz der Kapuze. «Robben, Rentiere und Walrosse. Was haben wir nicht alles gesehen in den letzten Tagen. Und all die Wasservögel. Vögel, Vögel und noch mehr Vögel. Ich hab die ganzen Namen schon wieder vergessen, so viele. Vögel haben wir zu Hause ja auch – aber heute sehen wir endlich mal einen echten Eisbären in freier Wildbahn!»

«Ja, ich bin auch froh, dass wir uns nicht für die Tour zu den Eisbergen entschieden haben. Da versprechen Eisbären schon etwas mehr Action. Aber hoffentlich bekommen wir so ein Viech überhaupt vor die Linse – wenn man bedenkt, was dieser Ausflug kostet.» Ihr Ehemann holte seine Fotokamera aus dem Schrank. «Und so was nennt sich all-inclusive.»

Christine zuckte die Schultern. «Ich fand die Eisberge auch schön. Wofür haben wir denn sonst diese Schiffsreise in die Arktis unternommen?»

«Na, um uns zu erholen und Eisbären zu sehen.» Ihr Mann nahm noch einen Schluck.

«Das kannst du zu Hause auf dem Sofa auch», antwortete sie. Sie hatten sich die Luxuskreuzfahrt Letzte Geheimnisse in den Norden gegönnt, raus aus dem Vorort von München, etwas machen, was sich nicht jeder leisten konnte. «Jetzt mecker nicht, die geben sich hier echt Mühe. Sogar Bio-Eier und Sojamilch gibt es zum Frühstück und frisches Obst, so viel man will.»

«Nicht zu vergessen die fünf verschiedenen Biersorten …» Richard grinste. «Das muss ich denen lassen – die Bar ist spitze.»

Ein Krächzen ertönte aus dem Lautsprecher. «Die Gäste, die die Tour ‹Könige der Arktis› gebucht haben, bitte bereit machen. Treffpunkt in fünf Minuten an Deck. Ich wiederhole: in fünf Minuten an Deck.»

«Na, dann los.» Richard erhob sich.

«Moment, ich brauch noch was für unterwegs.» Christine steckte zwei Schokoriegel ein und sah ihn verschmitzt an. «Wer weiß, wann wir wieder zurückkommen.»

An Deck der Nordic Adventure blies ein unangenehmer Wind. Die Sonne war hinter blassgrauen Wolken verschwunden. Christine zog ihre Kapuze zu.

«Blaue, rote und gelbe Gäste, bitte aufpassen!» Der Expeditionsleiter, ein Mann in den Dreißigern mit Vollbart und verspiegelter Brille, hob die Hand. Er war kein Einheimischer, sondern tatsächlich Deutscher, sah aber aus, als hätte er schon viele Expeditionen geleitet. Christine war erleichtert. Ihr Englisch war sehr eingerostet, bei Richard sah es noch schlechter aus.

«Bitte finden Sie sich zu Ihrer Gruppe zusammen. Die Farbe steht auf Ihrem Ticket für den Ausflug. Wir werden gleich in drei Zodiac-Schlauchboote einsteigen. Jeweils acht Passagiere pro Einheit. Sie erkennen Ihr Boot anhand der Flaggenfarbe Blau, Rot oder Gelb an Bord. Bitte nur in das Zodiac einsteigen, das Ihre Farbe hat.» Seine Stimme ging beinahe im allgemeinen Geplauder der Teilnehmer unter. «Hallo, bitte aufpassen!» Der Bärtige klatschte in die Hände. «Bitte zuhören, das ist wichtig!» Es folgte ein zehnminütiger Sicherheitsvortrag, gespickt mit Hinweisen und Warnungen. «Und bitte denken Sie daran: Das, was Sie gleich sehen werden, ist unberührte Natur. Im Sinne des nachhaltigen Tourismus bitte nichts von der Insel mitnehmen, keine Abfälle wegwerfen, immer zusammen in der Gruppe bleiben!»

«Sehen wir denn garantiert einen Eisbären?», fragte ein Mann mit Fellmütze.

«Die Chancen stehen sehr gut», antwortete der Expeditionsleiter. «Um diese Jahreszeit halten sich die Tiere für gewöhnlich in Strandnähe auf. Falls es Sie beruhigt: Auf unseren letzten Ausflügen kamen unsere Gäste immer auf ihre Kosten.» Er sah jeden einzelnen seiner Gäste an. «Eisbären sind eine seltene Spezies geworden, sie stehen auf der Liste der gefährdeten Arten. Daher haben Sie bitte Respekt vor diesen prächtigen Tieren. Wenn wir gleich ein Exemplar sehen, genießen Sie das Schauspiel. Selbst für mich ist das jedes Mal ein erhebender Moment. So einen Ausflug vergisst man sein Leben lang nicht.» Er zeigte auf die Treppe. «Und nun bitte in die Boote.»

Ein Begleiter des Expeditionsleiters trug ein Gewehr mit sich. «Wollen Sie uns was zum Abendessen schießen?», sagte Richard grinsend, als er an ihm vorbeiging.

Der Mann verzog keine Miene. «Die Waffe habe ich zu unserem Schutz dabei, ist Vorschrift», erklärte er ebenfalls auf Deutsch. «Eisbären sind Raubtiere. Sie werden sechshundert Kilo schwer und können ganz schön schnell unterwegs sein, wenn sie wollen.» Er sah Richards entgeisterten Gesichtsausdruck und fügte hinzu: «Machen Sie sich keine Sorgen. Wie gesagt, es ist Vorschrift, eine Waffe dabeizuhaben. In all den Jahren, die ich schon Expeditionen begleite, ist noch nie etwas vorgefallen.»

Die Zodiacs fuhren um die Nordic Adventure herum. Vor ihnen tauchte eine Insel auf, die Ellesmere-Insel zwischen Kanada und Grönland. Der Rumpf des Kreuzfahrtschiffs hinter ihnen wirkte wie eine vom Himmel gefallene Kulisse am falschen Platz, ein monströser Fremdkörper vor dem Hintergrund gezackter Eisberge und schier endloser Flächen von Weiß.

Packeisschollen schwammen im Meer. Geschickt wichen die wendigen Zodiac-Schlauchboote aus, Gischt spritzte, Wassertropfen trafen die Gesichter der Gäste wie Eisnadeln.

Alles war still, bis auf die Außenbordmotoren. Kein Vogel, keine Robbe, kein Insekt waren zu sehen, die Touristen schienen hier die einzigen Lebewesen zu sein.

Sie fuhren in eine kleine Bucht. Die Boote landeten an einem flachen Strandabschnitt an. Helfer sicherten die Zodiacs und geleiteten die Gäste an Land. Es dauerte eine Weile, bis sich alle versammelt hatten. Tote Fische lagen überall herum, offenbar angespült.

«Bitte die Tierkadaver nicht berühren», rief der Expeditionsleiter.

«Woran sind die Fische denn gestorben?», fragte jemand.

«Ich weiß es nicht. Das ist das erste Mal, dass ich so etwas sehe – die Natur kann launisch sein», antwortete der Mann und drehte sich um. «Gehen wir weiter.»

Weit und breit kein Eisbär.

«Wir marschieren ein Stück», sagte der Expeditionsleiter. «Bitte folgen Sie mir alle im Gänsemarsch.»

In einiger Entfernung waren Hügel zu sehen. Das Gelände stieg sanft an, das Eis knirschte unter den Füßen.

Christine öffnete den Reißverschluss ihres Parkas. «Es ist ja gar nicht so kalt hier. Obwohl die Sonne nicht scheint.»

«Die Temperaturen hier sind schon seit Jahren um einiges höher als früher», erklärte der Begleiter mit dem Gewehr. «Unsere Gäste sind immer überrascht, wenn sie das merken. Sie haben eine ganz andere Vorstellung von der Arktisregion. Und dann reagieren sie falsch: Sie kommen im T-Shirt vom Schiff und wundern sich, dass der Wind doch ganz schön eisig sein kann.» Er lachte. «Gut, dass Sie warme Jacken dabeihaben.»

«Da. Da ist er!», rief der Expeditionsleiter.

«Was? Wer?»

Der Ausflugsteilnehmer mit der Fellkappe deutete nach vorn. «Ein Eisbär! Dahinten!»

Alle schauten in die Richtung, in die er zeigte. Tatsächlich bewegte sich in der Ferne etwas. Ein Eisbär.

Soweit es für Christine erkennbar war, war es ein einzelner Bär. Er bewegte sich seltsam schleppend, schwankend, kraftlos, als wäre er verletzt. Dann verschwand das Tier hinter einem Hügel.

«War das wirklich ein Eisbär?», fragte jemand aus der Gruppe. «Das war doch eine komische Erscheinung, irgendwie irreal. Ein Gespenst.»

«Wo ist er jetzt hin?», fragte eine Frau.

«Der war viel zu weit weg, wie soll ich da ein vernünftiges Foto hinkriegen?», rief jemand.

«Genau», sagte Richard, «da nützt nicht mal mein Teleobjektiv etwas.»

Andere nickten zustimmend.

Der Expeditionsleiter blickte in die Runde. «Also gut, wir gehen näher ran, bis zum nächsten Hügel. Da haben wir Deckung und können das Tier aus der Nähe beobachten. Aber bitte zusammenbleiben und ruhig verhalten.»

Einige Minuten marschierten sie bis zum Fuß des Hügels. Der Expeditionsleiter stieg hinauf und schaute von dort auf die andere Seite. Nach einer Weile gab er der Gruppe ein Zeichen, zu ihm aufzuschließen.

Hinter dem Hügel sahen sie den Eisbären, vielleicht dreißig Meter entfernt. Das Tier war ausgemergelt, das Fell schmutzig grau, darunter zeichneten sich die Rippen ab. Mit der Schnauze wühlte der Bär im Eis, dazwischen hob er immer wieder den Kopf und stieß Klagelaute aus. Jeder Schritt schien ihm Mühe zu bereiten.

«Der sieht ja ganz anders aus als die Bären im Tierpark Hellabrunn in München», flüsterte Christine enttäuscht.

«Das arme Tier – ist es krank?», fragte eine Frau aus der Gruppe.

«Liebe Teilnehmer, der Anblick hier wird Sie vielleicht schockieren, aber das ist der Lauf der Natur», sagte der Expeditionsleiter mit gedämpfter Stimme. «Bitte denken Sie dran, Eisbären ernähren sich im Wesentlichen von Robben. Die fangen sie, indem sie auf Eisschollen lauern, bis die Robben zum Luftholen auftauchen. Aber durch das wärmere Klima gibt es immer weniger Packeis, daher wird das Jagdrevier für die Eisbären kleiner und kleiner. Und an Land tun sie sich schwer, Nahrung zu finden. Deshalb müssen sie fasten, die Notreserven in ihrer Fettschicht werden nach und nach aufgebraucht.»

Schnüffelnd näherte sich das Tier, doch es schien die Ausflügler nicht zu bemerken.

«Mein Gott, wie traurig», sagte Christine. «Der Eisbär wird doch verhungern, wenn er nichts zu fressen bekommt.» Sie packte einen ihrer Schokoriegel aus und warf ihn in Richtung des Tieres.

Der Expeditionsleiter wirbelte herum und riss ihr den Arm weg, doch es war zu spät. «Sind Sie von allen guten Geistern verlassen?» Er war fassungslos. «Sie können doch nicht … Wir sind hier doch nicht beim Entenfüttern im Park!»

Der Eisbär tappte zu dem Schokoriegel, roch kurz daran und schlang ihn gierig herunter. Er hob den Kopf und nahm Witterung auf. Dann fixierte er die Gruppe. Er stieß einen Laut aus, mehr ein Fauchen dieses Mal, und bewegte sich auf die Besucher zu.

«Bleiben Sie ruhig, nicht rühren!» Die Anweisung des Expeditionsleiters sollte ruhig klingen, aber er konnte seine Nervosität nicht verbergen. «Wir dürfen das Tier nicht erschrecken.»

Wieder hob der Eisbär den Kopf. Er riss das Maul auf, zeigte die Zähne, er brüllte. Zielstrebig wurde er schneller.

«Der greift uns an!», schrie eine blonde Frau aus der Gruppe. «Nichts wie weg, bevor wir alle aufgefressen werden!» Sie drehte sich um und rannte zurück in Richtung der Schlauchboote. Einige Ausflügler folgten ihr. Richard griff Christines Hand und zog sie mit sich.

«Halt! Nicht …!», rief der Expeditionsleiter.

Aber es war zu spät. Die Gruppe löste sich in Panik auf, die Menschen flüchteten, sie liefen um ihr Leben. Einige schrien.

Der Eisbär kam näher, geleitet von seinen Instinkten. Sein Gang war jetzt geschmeidig. Wieder ein Brüllen – es klang wie der Ruf zur Jagd. Auf dem Hügel blieb er kurz stehen, fixierte seine Beute. Dann nahm er die Verfolgung auf.

Die Teilnehmer kannten nur noch ein Ziel: den Strand. Auch der Expeditionsleiter hatte jetzt zu rennen begonnen. Unterwegs stolperten manche, fielen hin, rappelten sich auf, stolperten wieder. Jemand schrie um Hilfe, keiner beachtete ihn. Die Boote waren schon zu sehen.

Der Eisbär war nur noch wenige Meter hinter den Langsamsten, die vergeblich zur Gruppe aufzuschließen versuchten.

Christine blieb plötzlich stehen, fasste sich an die Seite. «Ich kann nicht mehr», schnaufte sie. Ihr Atem rasselte.

«Komm weiter, Schatz, halt durch.» Richard versuchte, sie unterzuhaken und wegzuschleifen. Viel zu nah hinter sich hörten sie das Knurren des Eisbären.

«Tut mir leid, es geht nicht.» Christine atmete schwer, Tränen liefen ihr übers Gesicht.

Sie drehte sich um und sah, wie das Tier auf sie zu kam, wie es zum Sprung ansetzte. Sie verbarg ihr Gesicht in den Händen.

Ein Schuss.

Christine hob den Kopf. Kaum einen Meter vor dem Ehepaar brach der Eisbär zusammen. Aus einem Loch in seinem Kopf rann Blut und färbte das Eis rot.

«Das war verdammt knapp», sagte der Tourbegleiter mit dem Gewehr. Er hielt die Waffe weiter im Anschlag und ging um das Tier herum. «Der ist tot», bestätigte er leise.

Auf der Rückfahrt mit den Zodiacs sprach keiner ein Wort. Der Mann mit der Fellkappe hielt den Kopf gesenkt und schluchzte.

«Guter Mann, seien wir froh, dass wir überlebt haben. Die Situation können wir nicht mehr ändern.» Richard versuchte ihn zu trösten. «Das Tier ist nun mal tot.»

Der Mann schluchzte weiter.

Richard legte ihm den Arm um die Schultern. «Das ist uns allen an die Nieren gegangen. So ein schönes Tier. Aber Sie werden darüber hinwegkommen.»

«Ach, der Eisbär interessiert mich doch gar nicht.» Der Mann hob den Kopf. «Ich hab mein Handy auf der Insel verloren!»

3

Eigentlich hätte es ein weiterer wunderbarer Tag in den bayerischen Alpen werden sollen. Die Sonne schien, kein Lüftchen regte sich, es war ideales Bergwetter. Hanna Jordan hatte bereits eine Woche Urlaub in Berchtesgaden hinter sich und jeden Tag eine Wanderung oder eine Klettertour unternommen.

Doch dann hatte ihr Chef in Bremerhaven sie angerufen. Wenn es ihr nichts ausmache, ihre Ferien zu unterbrechen, sei es wichtig, wirklich dringend, dass sie sich mit einem Herrn Dominik Hager in Garmisch traf, er kenne sonst keinen, den er schicken könne, und sie würde es nicht bereuen. Auf ihre Nachfragen antwortete er nur, sie würde alles vor Ort erfahren. Also sagte sie zu. Berchtesgaden war schön, aber die Vorfreude auf den Ausflug zur Zugspitze überwog.

Sie war gestern Abend in Garmisch angekommen. Jetzt, noch vor Sonnenaufgang, legte sie sich ihre Kletterausrüstung zurecht, schulterte den Rucksack und nahm den Waldweg durch den Hammersbacher Forst. So früh am Morgen waren hier kaum Menschen unterwegs. Der Weg war gut befestigt, die Baumwipfel gaben immer wieder den Blick frei auf die steilen Wände des Wettersteinmassivs. In der Höllentalklamm ließ sich Hanna Jordan Zeit und genoss das ständig wechselnde Naturschauspiel: dunkle Stollen, spektakuläre Wasserfälle und das tosende Wasser des Baches, der sich tief in die Felsen gegraben hatte.

Sie liebte diese Momente des Alleinseins, die Zeit ganz für sich, gerade jetzt im Urlaub. Bei ihrer Arbeit war sie ständig irgendwo unterwegs und hatte mit vielen unterschiedlichen Menschen zu tun. Da tat ihr ein wenig Einsamkeit ganz gut.

Sie war glücklich damit, Single zu sein, und schätzte es, niemanden um Erlaubnis fragen zu müssen, um dies oder jenes zu tun. Oder sich in langen Diskussionen mit einem Partner auseinandersetzen und am Ende unbefriedigende Kompromisse eingehen zu müssen.

Ihre Beziehungen hatten nie lange gehalten: Ihre wechselnden Freunde kamen mit ihrer Lebensweise nicht klar, zumal sie berufsbedingt oft monatelang auf Reisen war. Deshalb gab es immer wieder Streit, am Ende stand regelmäßig die Trennung. So blieb es bei flüchtigen Zufallsbekanntschaften oder kurzen Affären mit Kollegen. Aber das machte ihr nichts aus – im Gegenteil: Ihre Freiheit war es wert. Und sie war ja erst 32 Jahre alt.

Dominik Hager hatte als Treffpunkt die Höllentalangerhütte vorgeschlagen. Als sie die Hütte erreichte, winkte ihr ein Mann Mitte vierzig von der Gaststättenplattform aus zu.

«Frau Dr. Jordan?», begrüßte er sie. «Ich hab Sie wegen Ihres Fotos auf der Website erkannt. Schön, dass es geklappt hat. Ich weiß es zu schätzen, dass Sie Ihren Urlaub unterbrechen. Aber ich garantiere Ihnen, das ist es wert.»

Sie setzten sich und bestellten etwas zu trinken.

«Sie machen’s aber wirklich spannend», sagte Hanna, als zwei kalte Almdudler vor ihnen standen. «Meine Neugierde ist geweckt. Um was geht’s?»

«Wir haben im Höllentalferner, dem Gletscher unterhalb des Zugspitzgipfels, eine seltsame Entdeckung gemacht.»

«Das ist sicher sehr interessant, aber was hat das mit mir zu tun, wenn ich fragen darf? Ich bin Biologin und keine Glaziologin. Gletscher sind nicht mein Fachgebiet.»

«Seien Sie nicht so bescheiden.» Er lächelte. «Wie mir Ihr Chef beim Alfred-Wegener-Institut erzählt hat, kennen Sie sich ganz gut mit Eis und Gletschern und deren Tierwelt aus. Sie haben sogar an der berühmten ‹Mosaic›-Expedition Ihres Instituts teilgenommen.»

«Das stimmt, aber ich war die meiste Zeit im Labor tätig oder habe Eisproben genommen.»

Sie war fast ein Jahr lang mit einer internationalen Wissenschaftler-Crew auf dem Eisbrecher Polarstern in der Arktis unterwegs gewesen. Das Schiff hatte sich in der Nähe des Nordpols festfrieren lassen, um im Winter die Drift im Nordpolarmeer zu untersuchen und Klimadaten zu sammeln. Es war die bisher größte Polarexpedition weltweit gewesen. Die Leitung des Projekts hatte beim Alfred-Wegener-Institut, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung gelegen, abgekürzt AWI, wo sie als Biologin angestellt war.

Hanna war in München geboren, zur Schule gegangen und hatte dort studiert. Die Nähe zu den Bergen, Wandern und Skifahren – nie hätte sie sich vorstellen können, aus Bayern wegzuziehen. Doch für ihre Doktorarbeit über Kleinlebewesen im Eis hatte sie eine befristete Stelle beim AWI erhalten – und war dortgeblieben, Umzug nach Bremerhaven inklusive, weit weg von den Bergen. Den Schritt hatte sie nie bereut. Nur ihre Ferien verbrachte sie nach wie vor am liebsten im Süden Deutschlands.

«Vielleicht erzähle ich zuerst ein wenig von mir», unterbrach Dominik Hager ihre Gedanken. «Ich bin tatsächlich studierter Glaziologe und Geowissenschaftler. Zusammen mit einigen Kollegen leite ich ein Projekt, um die Entwicklung der bayerischen Gletscher zu erforschen.»

«Da werden Sie wohl leider nicht mehr lange zu tun haben, so traurig es ist», bemerkte Hanna.

«Sie spielen auf den Rückgang der Gletscher an.» Der Wissenschaftler seufzte. «Und ich muss sagen: Sie haben leider recht. Unsere Daten zeigen eindeutig: In zehn Jahren gibt es in Deutschland keine Gletscher mehr. Aus und vorbei. Von wegen ‹ewiges Eis›: Es schmilzt so schnell wie nie. Keine Gegenmaßnahme hat die Entwicklung aufhalten können. Wir haben es mit Stroh versucht, das wir auf der Oberfläche der Gletscher zum Schutz gegen die Hitze und Sonneneinstrahlung aufgebracht haben, oder mit Plastikbahnen. Nichts hat geholfen. Die drei Gletscher der Zugspitze, der Höllentalferner sowie der südliche und nördliche Schneeferner unterhalb des Gipfels, sind nur noch armselige Relikte. Sie sterben einen schnellen Tod. Dabei sind sie die größten permanenten Eisflächen unseres Landes.»

Er hatte sich in Rage geredet und wischte sich jetzt den Schweiß von der Stirn. Hanna wartete, bis er fortfuhr.

«Wir haben ein Frühwarnsystem bei den Gletschern installiert, das uns ständig aktuelle Daten liefert. Mittels Satelliten und GPS vermessen wir die Eisfelder. Laserscans und Bodenradar zeichnen Eisdicke und Wasserabfluss auf. Und ein Netz aus Sensoren erfasst Parameter wie Feuchtigkeit, Temperatur, Niederschlag oder Bodenbewegungen. Um es kurz zu machen: Unsere Geräte haben Alarm geschlagen. Das Eis ist an einigen Stellen des Höllentalferner bedrohlich abgeschmolzen – und hat etwas freigelegt. Ein Ding.»

«Ein Ding?»

«Vermutlich etwas Organisches. Wir haben vor Ort alles so belassen, wie es war, und wollten uns zuerst bei einer Expertin rückversichern. Deshalb bitten wir Sie um Hilfe.» Er legte einen Geldschein auf den Tisch und griff nach seinem Rucksack. «Wir sollten jetzt hochgehen und uns das Ding gemeinsam ansehen. Ich bin auf Ihr Urteil gespannt.»

Nach einem moderaten Aufstieg erreichten sie die Leiter eines Klettersteigs, der aus in die Felsen gehauenen Eisenstufen bestand. Sie legten ihre Klettergurte an und setzten Helme auf. Von nun an ging es mühselig weiter. An der senkrechten Felswand mussten sie über Stahlstifte balancieren. Danach betraten sie das Höllental Kar, überquerten eine Geröllfläche und standen schließlich auf dem Gletscher. Von dort ging es nur mit Steigeisen weiter.

«Da oben ist es, wo das Eis die Felswand berührt.» Hager ging voran.

Schon von Weitem war die Stelle zu erkennen: Ein Bereich des Berges war mit einem Band abgesperrt.

«Hier sind wir fast bei 2400 Meter Höhe», erklärte er.

«Aber wo ist das, was Sie gefunden haben?» Hanna konnte außer Eis und Geröll nichts erkennen. Irgendwo in der Ferne rauschte Wasser.

«Einen kleinen Abstieg braucht es noch.» Hager deutete auf eine schmale Spalte, die sich zwischen Berg und Eisfläche auftat. Darunter war ein Bach zu sehen, der ungestüm talwärts floss und bald wieder unter dem Gletscher verschwand.

«Wir müssen uns abseilen, in drei Meter Tiefe gibt es einen kleinen Sims.»

Sie packten die Bergsteigerausrüstung aus und sicherten sich.

Nach zehn Minuten standen Hanna und Dominik Hager auf dem Sims. Hier war es eng und feucht, das Tageslicht schaffte es kaum zu ihnen nach unten. Vor ihnen stand die Eiswand. Dunkle Linien durchzogen das Weiß. Hanna konnte nichts erkennen und schaltete ihre Stirnlampe ein. Die Linien sahen aus wie Äste. An einer Stelle ragte ein helleres, spitzes Stück heraus. Sie befühlte es und leuchtete es genauer ab.

Ihr Herz begann plötzlich schneller zu schlagen, als sie begriff, was sie da sah. «Das ist ein Mammut-Stoßzahn! Und im Eis liegen weitere Mammut-Knochen!»

Vor Aufregung hätte sie auf dem schmalen Sims fast den Halt verloren.

«Wir haben uns so was schon gedacht, wollten aber sichergehen.» Hager strahlte übers ganze Gesicht. «Na, das ist ein Fund, was?»

«Wahnsinn! Die Knochen scheinen wirklich gut erhalten zu sein.» Noch nie hatte Hanna einen so perfekt konservierten Mammut-Stoßzahn gesehen. «Er lag hier die ganze Zeit wie in einem Gefrierschrank. Und die Gletscherschmelze bringt ihn nach all den Jahrtausenden wieder ans Tageslicht!»

«Wie alt schätzen Sie die Knochen?»

«Schwer zu sagen. Sie stammen wohl aus der Eiszeit. Vielleicht sind sie 40000 bis 50000 Jahre alt. Dazu müsste man aber ausführlichere Untersuchungen anstellen.»

«Das könnte hinkommen», meinte Hager nachdenklich. «Früher reichten die Gletscher hier bis ins Voralpenland. Und damals bevölkerten auch Mammuts die Region.»

«Es gibt doch bereits Mammut-Funde in Bayern, oder nicht?», fragte Hanna.

Hager lächelte und nickte. «Genau. Forscher haben früher ein gut erhaltenes Skelett in der Gegend von Siegsdorf beim Chiemsee ausgegraben. Aber das hier toppt alles. Welch ein Glück, was für Geheimnisse das Eis jetzt preisgibt!»

4

Am Pier wartete ein gutes Dutzend Menschen, die mit ihren modischen Jacken, Hosen und teuren Sonnenbrillen leicht als Ausländer zu identifizieren waren. Laut Nanoqs Unterlagen waren es Gäste aus den USA und Kanada, die in einem Hotel in der Nähe wohnten und eine Tour «abseits der üblichen Touristenpfade» gebucht hatten, wie es auf der Webseite hieß.

Er hob das Schild des Veranstalters hoch, und sofort gruppierten sich die Ausflügler um ihn. Nanoq kontrollierte die Tickets und die unterschriebenen Erklärungen, auf denen die Gäste bestätigten, auf eigene Gefahr teilzunehmen und keinerlei Schadensersatzansprüche zu stellen.

Er stellte sich auf Englisch vor.

«Du bist doch ein Eskimo, was sagst du denn zu diesem Wetter?», fragte ein Mann mit Sonnenbrille.

«Ich bevorzuge das Wort Inuit, also Inuk», antwortete Nanoq freundlich. «Das heißt übersetzt ‹Mensch›. ‹Eskimo› bedeutet ‹Rohfleischesser› und ist ein abwertender Begriff.»

«Entschuldigung, das wusste ich nicht.» Dem Mann war das sichtbar peinlich.

«Schon gut.» Tatsächlich kannten viele Besucher nur den Begriff Eskimo. Nanoq nahm es ihnen nicht übel. Denn die richtige Bezeichnung war auch unter den indigenen Völkern der Arktis durchaus umstritten. Inuit nannten sich vor allem die Ureinwohner in Grönland und Ostkanada. Die Yupik auf der russischen Tschuktschen-Halbinsel und der St.-Lorenz-Insel vor Alaska sowie die Inupiat in Nordwestkanada und Westalaska hatten mehrheitlich nichts gegen den Begriff Eskimo einzuwenden.

Einige Gäste standen in T-Shirts herum, zwei Männer hatten kurze Hosen an, eine Frau Anfang zwanzig steckte sogar barfuß in Flipflops.

Nanoq sprach sie an. «Tut mir leid, Leute, so geht das leider nicht». Es fiel ihm leicht, sich fließend in verschiedenen Sprachen zu unterhalten, ein unschätzbarer Vorteil in seinem Job. «Ihr braucht andere Kleidung. Bitte etwas überziehen. Im Zweifel findet ihr auf dem Boot Jacken. Und ihr braucht feste Schuhe.» Er deutete auf die Flipflops. Wie um alles in der Welt konnte man mit diesen Dingern in die Arktis reisen?

«Aber es ist verdammt heiß heute», maulte die Frau. «Ich fühl mich wohl in meinen Latschen – und friere kein bisschen.»

«Ja, wir benötigen eher Sonnenschutzcreme als eine Jacke», rief ein junger Mann. «Das ist hier fast wie in Florida.»

«Ja, die Temperaturen sind weitaus höher, als wir es hier auf Grönland für diese Jahreszeit gewohnt sind. Und die Sonne brennt ordentlich herunter, deshalb ist es richtig, einem Sonnenbrand vorzubeugen.» Nanoq fixierte jeden Einzelnen. «Aber wir sind gleich draußen auf dem Meer. Da pfeift ein ordentlicher Wind. Und der Boden auf den Eisbergen hat Gefrierschranktemperaturen. Also, bitte, eurer eigenen Gesundheit wegen: Zieht euch was drüber.» Er wandte sich an die Frau mit den Flipflops. «Und die gehen leider gar nicht.»

«Aber ich hab doch für den Trip bezahlt!»

«Sorry, Sicherheit geht vor. Aber keine Sorge, ich hab für solche Fälle vorgesorgt.» Nanoq kannte solche Probleme bereits von anderen Reisegruppen. Deshalb hatte er für Notfälle immer Ersatz dabei. Er holte aus seinem Rucksack ein Paar Stiefel heraus und gab sie der Frau. «Das ist eine One-size-fits-all-Größe, bitte die Riemen festziehen.»

Die Frau zog die Stiefel an und ging einige Schritte damit. «Die sind unbequem und mindestens eine Nummer zu klein.»

«Du wirst dich schnell daran gewöhnen.»

Nach einigem Murren folgten alle den Anweisungen. Nanoq winkte das Boot heran, einen kleinen Fischkutter. In der schmalen Kabine stand nicht der angekündigte Steuermann, sondern Jako, der Freund seiner Schwester, unverkennbar mit seinem massigen Körper und der Baseballmütze mit «NY»-Logo. Er legte ein Brett aus genagelten Bohlen an den Pier. «Bitte vorsichtig, meine Damen und Herren, es ist wacklig.»

Etwas an Jakos undeutlicher Aussprache irritierte Nanoq. Er zog seinen Freund beiseite.

«Was ist los? Warum übernimmst du die Fahrt?»

«Dem andern ging’s nicht so gut, da bin ich auf Wunsch des Veranstalters spontan eingesprungen.» Die Worte kamen ihm schleppend über die Lippen. Nanoq glaubte, Alkohol zu riechen.

«Bist du okay? Hast du etwa wieder getrunken?»

«Spinnst du? Wie kommst du drauf?» Jako war lauter geworden. «Mir geht es gut, mach dir keine Sorgen, ich hab alles im Griff. Los jetzt, wir sind spät dran und haben noch eine weite Fahrt vor uns.» Er wandte sich ab, holte das Brett ein und machte sich bereit für die Fahrt.

Nanoq nahm sich vor, Sikas Freund im Auge zu behalten. Er kontrollierte, ob alle Teilnehmer die Rettungswesten angelegt und Platz genommen hatten, dann gab er das Zeichen zum Ablegen.

Nachdem sie den Hafen verlassen hatten, spürten sie sofort den kalten Wind. Die Teilnehmer zogen eilig ihre Jacken zu. Das Boot pflügte durch die Wellen, Gischt spritzte, feine Wassertröpfchen nieselten übers Deck.

Nanoq war immer wieder fasziniert davon, wie sich das Meer in dieser Region ständig veränderte und seine Farbe wechselte. Mal war es von einem tiefen Blau, dann wieder blaugrün, mal mit schwarzen und grauen Flecken. Bei Sonnenaufgang glühte die Wasseroberfläche manchmal wie ein Spiegel aus Rot, Lila und Orange.

In den traditionellen Mythen der Inuit war die wichtigste Göttin eine Frau, Sedna, die Mutter des Meeres. Sie wohnte auf dem Grund des Ozeans und war Herrin über das Totenreich und die Meerestiere. Jedes Kind kannte die Sagen, die Alten waren beseelt von den Geschichten, und nicht wenige glaubten, dass darin eine Wahrheit steckte. Nanoq hielt das alles für Märchen und konnte über den Aberglauben nur den Kopf schütteln.

«Sehen wir heute auch Pinguine?», rief ihm die Frau zu, die ihre Flipflops gegen Gummistiefel getauscht hatte.

Er war immer wieder erstaunt über das profunde Unwissen der Touristen. Aber andererseits durfte man natürlich nicht zu viel voraussetzen – schließlich waren die Besucher da, um Urlaub zu machen und Spaß zu haben. Und er als Guide hatte dafür zu sorgen, dass sich die Gäste wohlfühlten.

«Pinguine gibt es nur auf der entgegengesetzten Seite des Globus – in der Antarktis. Dafür haben wir die Eisbären.»

«Wahnsinn! Sehen wir heute einen?», fragte ein Mann mit Sonnenbrille.

«An diesem Küstenabschnitt sind sie selten zu finden. Aber hier in der Diskobucht tummeln sich jede Menge Wale.»

Wie zum Beweis tauchten kaum zehn Minuten später vier Zwergwale backbord an der Oberfläche auf. Aufgeregt sprangen die Gäste auf und zückten ihre Kameras. Das Boot passierte einen kleinen Eisberg, nur acht Meter hoch und zwölf Meter breit. Wieder klickten die Fotoapparate.

«Wow, das ist fantastisch.» Der Mann mit der Sonnenbrille zeigte auf einen weiteren Mini-Eisberg, der auf ihrer Fahrtroute lag. «Wo kommen die bloß alle her?»

«Ganz einfach.» Nanoq deutete auf die Ilulissat-Küstenlinie hinter sich. Die bunten Häuser des Ortes waren zu Farbpunkten geschmolzen, gerahmt von Bergen. Im Hintergrund schob sich eine Eiszunge durch den Fjord. Mächtig und bedrohlich überragten die weißen Massen die Landschaft. «Das ist der Jakobshavn-Gletscher, bei uns heißt er Sermeq Kujalleq. Er ist der am schnellsten fließende Gletscher der Welt. Er schiebt mit einem Tempo von bis zu fünfundvierzig Meter am Tag neue Rieseneisberge ins Meer – und das seit Jahrhunderten. Ein abgebrochenes Teil von Jakobshavn war übrigens 1912 für das Sinken der Titanic verantwortlich.»

Ein Raunen ging durch die Gruppe. Diese Geschichte verfehlte nie ihre Wirkung.

«Und ein solches Stück Eisberg besuchen wir?», fragte einer.

«Dort in der Ferne seht ihr unser Ziel.» Nanoq wies auf eine riesige Eisinsel mit gezackten Bergen, scharfen Kantenabbrüchen und einem flachen Anstieg auf der linken Seite. «In einer Viertelstunde sind wir da. Wir werden anlanden und eine Wanderung machen.»

«Stammen alle Eisstücke im Nordpolarmeer von solchen Gletschern?», fragte eine junge Frau.

«Es ist ein wenig komplizierter», antwortete Nanoq. «Eisberge und Gletscher bestehen aus Süßwasser. Große schwimmende Gletscherplatten sind auch bekannt unter dem Begriff Schelfeis. Ganz anders das Packeis. Dabei handelt es sich um gefrorene Salzwasserplatten, und es haben sich mehrere Eisschollen übereinandergeschoben, die auf dem Meer treiben. Ihr kennt sicher die Bilder von Packeis im Fernsehen. Die Meeresoberfläche in der Arktis friert zu einer weißen Fläche, und man braucht Eisbrecher, um Schiffen die Durchfahrt zu ermöglichen. Ihr solltet mal im Winter herkommen, da ist alles mit Eis und Schnee bedeckt.»

«Aber zu der Jahreszeit ist es doch in der Arktis ständig dunkel», sagte die Flipflop-Frau. «Das wäre nichts für mich.»

Nanoq lachte. «Dafür haben wir jetzt im Sommer ewig Tageslicht. Und schön warm ist es auch, viel wärmer als sonst.»

«Kommt darauf an, womit man es vergleicht», meinte der Mann mit der Sonnenbrille. «Ich jedenfalls friere gerade. Warst du schon in Kalifornien? Dort ist es richtig heiß. Aber hier …»

«Ich werd es mir als nächstes Urlaubsziel vornehmen», antwortete Nanoq freundlich. In Wahrheit hatte er außer Dänemark noch kein anderes Land gesehen, von einem kurzen Zwischenstopp auf Island bei einem Rückflug mal abgesehen. Für Reisen hatte sein Geld nie gereicht, und mit seinem kleinen Einkommen war vorerst auch nicht daran zu denken.

Vor ihnen tauchte das Ziel ihres Ausflugs auf. Jako gab den Teilnehmern ein Zeichen, sich zu setzen. Aus der Nähe betrachtet, wirkte der Eisberg imposant und einschüchternd. Hochhäusern gleich reckten sich die Spitzen in den Himmel, und aus der Nähe waren Höhlen und Einschnitte und Adern auszumachen.

Immer wieder aufs Neue war Nanoq davon fasziniert. Er hatte noch nie zwei Eisberge gesehen, die gleich aussahen: ob scharfkantig oder rund, wie mit Schmirgelpapier abgeschliffen, ob hoch oder flach wie ein Pfannkuchen, bizarr geformte Skulpturen oder simple rechteckige Formen – die Natur tobte sich aus, launisch und unberechenbar. In solchen Momenten konnte er die Inuit verstehen, die an eine höhere Macht glaubten, die das alles geschaffen haben musste. Auch er hatte einen gehörigen Respekt vor den Eismassen.

Sie fuhren den Rand des Eisbergs entlang, auf der Suche nach einer Möglichkeit zum Anlanden.

«Dort drüben», rief Nanoq Jako zu. In einem flachen Stück hatte sich eine kleine Bucht gebildet.

«Geht klar, Chef.» Sikas Freund machte ein lässiges Grußzeichen und grinste schief. Dann schlug er das Ruder ein und gab Gas.

Das Boot drehte scharf ab und beschleunigte. Das Ufer kam schnell näher. Viel zu schnell.

«Langsamer!», schrie Nanoq.

Aber es war schon zu spät. Plötzlich tat es einen harten Schlag. Der Kiel des Bootes grub sich ins Eis. Die Gruppe wurde aus ihren Sitzen gerissen, einige fielen zu Boden. Der Mann mit der Sonnenbrille wurde an Land geschleudert, er war in Vorfreude auf den Landgang vorzeitig aufgestanden und nach vorn zum Bug gelaufen.

«Upps.» Jako klammerte sich ans Steuerrad.

«Bist du irre, Jako?» Nanoq sprach im Inuit-Dialekt Kalaallisut, den alle auf Grönland sprachen. Er wartete keine Antwort ab, sondern sprang an Land, um dem Mann mit der Sonnenbrille zu helfen.

Doch der hatte sich bereits wieder aufgerappelt, vorsichtig tastete er seine Gliedmaßen ab. «Nichts gebrochen, Glück gehabt! Ich wusste gar nicht, dass auf dieser Tour die Titanic-Havarie nachgespielt wird.» Der Mann versuchte ein Lächeln.

Nanoq entschuldigte sich im Namen des Veranstalters bei allen und half den Teilnehmern beim Aussteigen. Zwei Frauen hatten sich Abschürfungen zugezogen. Er verarztete sie mit Desinfektionsmittel und Pflastern. Jako vertäute unterdessen das Schiff. Nanoq ging in die schmale Bootsführerkabine und öffnete Schränkchen und Laden. Sofort fand er seinen Verdacht bestätigt: Eingewickelt in einen Lumpen fand er eine angebrochene Flasche Wodka. Er hielt sie Jako entgegen.

«Du kannst doch nicht angetrunken ein Boot steuern. Bist du von allen guten Geistern verlassen?» Es kostete ihn Mühe, seine Wut im Zaum zu halten. «Du gefährdest das Leben unserer Gäste!»

Jako sah ihn mit glasigen Augen an. «Nun tu mal nicht so besserwisserisch. Es war … es war nur ein Schluck … ein … ein … kleiner Schluck.» Die Worte kamen schleppend. «Ich kann damit umgehen, glaub mir. Ich vertrag … eine Menge, wie du weißt, und … und bin trotzdem topfit.»

«Das ist vollkommen verantwortungslos! Was denkst du dir nur? Du gehst nicht mehr ans Steuer. Die Rückfahrt übernehme ich.»

«Kannst du das Boot überhaupt steuern? Du … Du brauchst mich!» Jako lachte unbeholfen.

«Schlimmer als du werde ich mich schon nicht anstellen. Sieh bloß zu, dass du nüchtern wirst, und bleib an Bord sitzen.»

Nanoq wandte sich ab und ging zu seiner Gruppe, die dicht gedrängt stand. «Ihr seht also, welche Überraschungen Eisberge unter Wasser bereithalten. Wir müssen weiter vorsichtig sein. Achtet auf eure Schritte und bleibt zusammen. Wenn jemand Probleme bekommt oder ihm kalt ist, bitte sofort Bescheid sagen.»

Die Teilnehmer nickten. Allen war der Schock über den Bootsunfall noch anzusehen, doch die Neugier ihrer neuen Umgebung gegenüber lenkte sie mehr und mehr ab.

«Ich stehe auf einem Eisberg – wie cool!» Die Flipflop-Frau holte ihr Handy heraus und machte ein Selfie von sich. «Ach – was ist das?» Hektisch tippte sie auf ihrem Mobiltelefon herum. «Kein Netz.»

«Handys funktionieren auf Grönland nur in den größeren Orten – und auch da nur eingeschränkt. Allenfalls Funkgeräte und Satellitentelefone gehen, aber sind leider wegen der arktischen Umgebung ebenfalls unzuverlässig», sagte Nanoq. «Gehen wir ein Stück, folgt mir bitte.»

Sie stiegen eine flache Anhöhe hinauf. Unterwegs hielt er immer wieder an und erzählte von den Tieren in der Diskobucht, vom Meer und Anekdoten über das Land und die Leute, sein Routineprogramm für Ausflügler. Nach einigen Hundert Metern fiel ihm auf, dass die Oberfläche nachgab, das Eis gerade an der Kante zum Meer hin sulzig war und sich kleine Wasserpfützen gebildet hatten. Das war ungewöhnlich. Selbst die warmen Temperaturen und die Jahreszeit erklärten das nicht. Nanoq war irritiert. Von klein auf war er wie alle Inuit dazu erzogen worden, das Eis zu lesen. Über Jahre hatte ihm sein Großvater alles beigebracht, was man dazu wissen musste, war unzählige Male mit ihm hinausgefahren zu den Eisbergen und ins Packeis, hatte ihn zu Übungszwecken zurückgelassen, damit er sich allein nach Hause durchschlug, ein Training der besonderen Art.

Denn das Eis war seit Menschengedenken das zentrale Lebenselement der Inuit. Sie hatten gelernt, in dieser extrem feindlichen Umgebung zurechtzukommen, im Eis zu jagen und für Essen zu sorgen, in Iglus aus Eis zu wohnen. Kein anderes Volk auf diesem Planeten schaffte es, in solch einer unwirtlichen Welt zu überleben – ohne die Vorzüge moderner Technik, ohne Hilfe von außen, ganz auf sich allein gestellt.

Er wusste, ohne darüber nachdenken zu müssen, was es bedeutete, wenn das Eis seine Beschaffenheit änderte, er kannte die Anzeichen brüchiger Oberflächen, er spürte die gefährlichen Wasseradern unter der weißen Decke. Die Geräusche, wenn Eis brach, sich Platten bewegten oder Gletscher kalbten, waren ihm wie selbstverständlich vertraut. Farbe, Geruch, Festigkeit, selbst der Geschmack von Eis offenbarte ihm wertvolle Informationen, wo andere lediglich ein Stück Natur wahrnahmen. Er wusste um die Gefahren und beherzigte wie jeder Inuk das alte Sprichwort «Siku Kisimi – allein das Eis entscheidet».

«Gehen wir auf den Gipfel?» Der Mann mit der Sonnenbrille blieb stehen. «Von dort oben muss die Aussicht super sein.»

«Sorry, Leute, das ist zu gefährlich», antwortete Nanoq. «Außerdem fehlt uns dazu die nötige Ausrüstung. Und die passenden Schuhe hat auch nicht jeder. Ich schlage vor, wir versuchen, die andere Seite des Eisbergs über die kleinere Anhöhe dort drüben zu erreichen. Was meint ihr?»

Alle waren einverstanden. Nanoq änderte die Richtung, der Trupp setzte sich wieder in Bewegung.

«Wie lange dauert es noch?», fragte eine Frau nach zwanzig Minuten. Das Marschieren auf diesem ungewohnten Untergrund schien ihr Schwierigkeiten zu bereiten.

«Ich denke, wir müssten bald da sein.»

Und tatsächlich: Wenig später öffnete sich von der Anhöhe der Blick aufs Meer. Weiter weg waren weitere Eisberge zu sehen, in der Ferne fuhr ein Fischtrawler vorbei. Unter ihnen hatte sich eine natürliche Bucht im Eis gebildet, silbrig funkelte das Wasser in der Sonne.

«Das ist unser Ziel. Langsam absteigen.» Nanoq suchte eine Route, die einfach zu bewältigen war.

Als sie näher kamen, sah er, dass das silbrige Glitzern von etwas ausging, das im Meer schwamm. Ihm stockte der Atem, als er sah, was es war.

«Mein Gott, ist das eklig!» Die Flipflop-Frau starrte auf das Wasser.

Alle waren abrupt stehen geblieben.

«Gruselig», sagte jemand.

«Ich muss mich gleich übergeben», flüsterte jemand anders.

In der Bucht trieben Hunderte, nein Tausende tote Fische. Das Meer hier war ein Friedhof.

Es war Kabeljau, wie Nanoq an der markanten Seitenlinie und dem hellen Bauch erkannte. Die Strömung musste die Tiere hierhergetrieben haben.

Er fischte mehrere Exemplare aus dem Wasser und untersuchte sie. Nichts wies darauf hin, wie oder warum sie verendet waren.

So etwas hatte er in seinem Leben noch nicht gesehen.

Nanoq war, nachdem er seine Touristengruppe abgesetzt hatte, direkt zur Polizeistation gefahren. Die Wache war ein zweistöckiger Steinbau mit Schrägdach, drei Polizeiautos parkten davor. Nanoq amüsierte sich immer wieder aufs Neue über die Begeisterung der Behörden für Autos, die sie stolz in der Öffentlichkeit präsentierten. Auch die wenigen Wohlhabenden des Ortes zeigten gern ihre Geländewagen. Dabei war es vollkommen unsinnig, hier mit solchen Fahrzeugen herumzukurven: In der ganzen Stadt gab es nur eine Handvoll geteerte Wege, die längste Entfernung betrug drei Kilometer auf einer einspurigen Straße hinaus zum kleinen Flughafen. Am schnellsten war man zu Fuß unterwegs. In ganz Grönland sah es nicht viel besser aus: In den Städten gab es zwar einige wenige Straßen, aber von Ort zu Ort führten weder Überlandstraßen noch Eisenbahnen. Reisende waren auf Flugzeug oder Schiff angewiesen.

Nanoqs alter Bekannter Eliyah blickte kurz von seinem Buch hoch. «Nanoq, was führt dich zu uns?»

Der Polizist machte keine Anstalten, ihm mehr Aufmerksamkeit als nötig zu schenken. Er war sich seines herausgehobenen Status als Beamter bewusst. Seine freundliche Herablassung wurde durch die komfortable Sicherheit eines festen und vergleichsweise gut bezahlten Behördenjobs genährt.

«Was gibt’s Neues von Sika?», sagte er abschätzig.

Früher war Eliyah kurz mit Nanoqs Schwester liiert gewesen.

«Das weißt du doch.» Nanoq hatte nicht vor, ein Schwätzchen zu beginnen. «Ich hab was Ernstes zu melden.»

«Ach.» Eliyah legte betont langsam seinen Krimi beiseite. «Erzähl.»

Nanoq holte die beiden Kabeljaue heraus und legte sie auf den Schreibtisch.

«Willst du mir die zum Abendessen schenken?» Der Polizist gluckste. «Oder haben die Fische eine Straftat begangen? Soll ich sie verhaften?»

«Sehr witzig. Ich habe die Kabeljaue verendet in einer Bucht gefunden, neben Tausenden anderer toter Fische.» Er berichtete von dem Eisberg-Ausflug.

«Komm, das ist doch Zufall. So ein Massensterben hat’s bei uns noch nie gegeben», sagte Eliyah. «Was soll denn die Ursache dafür sein?»

«Weiß ich nicht», sagte Nanoq. «Ein Tanker hat Gift abgelassen, vielleicht.»

«Hast du Beweise? Fotos?»

«Dafür seid ihr doch da. Geht der Sache nach!»

«Wie stellst du dir das vor?» Eliyah lehnte sich zurück. «Auf einen vagen Verdacht hin das ganze Nordpolarmeer nach fiktiven Umweltverschmutzern absuchen lassen? Meine Vorgesetzten zeigen mir den Vogel, wenn ich mit so was ankomme.»

«Dann lass die Fische im Labor untersuchen.»

Eliyah besah sich den Kabeljau. «Sieht doch ganz gesund aus – nur tot eben. Ich kann da nichts Ungewöhnliches erkennen.»

«Fahr mal raus zum Eisberg», widersprach Nanoq. «Dann siehst du, dass das durchaus ungewöhnlich ist.»

«Falls dort tatsächlich so viele verendete Fische waren, ich betone, falls, dann sind die längst weggetrieben und vom Meer verschluckt. Vielleicht waren es aber auch nur ein paar Dutzend. Du hast sie sicher nicht alle gezählt, oder?» Eliyah grinste ironisch.

«Lass den Unsinn. Sag mir lieber, was du unternehmen willst.»

«Ehrlich, ich kann gar nichts für dich tun. Versetz dich mal in meine Lage: Auf einen vagen Verdacht hin, ohne den geringsten Beweis kann ich keine Ermittlungen anstellen. Gegen wen sollen wir denn auch ermitteln? Gegen einen der hundert Kapitäne, die da draußen im Meer kreuzen? Gegen einen Unbekannten, der Kabeljau ermordet? Im Ernst, Nanoq, hast du dir mal überlegt, dass das einfach eine Laune der Natur sein könnte? So was passiert eben gelegentlich, das ist Schicksal. Wegen der paar Fische lohnt die ganze Aufregung nicht. Es sind nur Fische, mehr nicht, davon haben wir genug im Wasser. Niemand ist zu Schaden gekommen, niemand wurde verletzt. Kurzum: Ich seh da keine Straftat.»

«Eliyah, du kannst doch nicht einfach …»

Das Funkgerät quäkte. Der Polizist schaltete das Gerät an, setzte den Kopfhörer auf und lauschte dem Gesprächspartner am anderen Ende.

«Ja, der ist gerade bei mir … Ja, ja, ich verstehe … Klar, wird sofort erledigt.» Er legte den Kopfhörer zur Seite.

«Der Bürgermeister war gerade in der Leitung, Nanoq. Er sucht dich schon die ganze Zeit. Anscheinend gibt’s Stress mit einigen Touristen. Du sollst sofort kommen.» Er schnappte sich wieder sein Buch. «Versuch doch bei ihm dein Glück mit deiner Geschichte. Bis dann!»

Nanoq ging in den Ort. Die Sonne schien heute noch heißer herunterzubrennen als die Tage zuvor. In der Bucht ankerte jetzt ein Kreuzfahrtschiff namens Nordic Adventure. Er konnte sich immer noch nicht an den Anblick dieser Stahlriesen zwischen den Eisbergen gewöhnen, obwohl sie mittlerweile zum gewohnten Bild von Ilulissat gehörten. Die Einheimischen freuten sich über das Zusatzgeschäft, wenn die Reisenden für einige Tage wie die Heuschrecken in die knapp 5000 Einwohner zählende Stadt einfielen. Tourismus war eben ein wichtiges Geschäft für die Menschen hier geworden – letztlich lebte ja auch er selbst davon. Oft buchten die Passagiere dieser Schiffe Ausflüge mit ihm.

Im Rathaus wartete schon Tuktu Rasmussen auf ihn. «Wo bleibst du denn?» Die Ungeduld war dem Bürgermeister anzumerken. «Ich brauche deine Hilfe.»

«Was ist denn los?», fragte Nanoq.

«In meinem Büro sitzen zwei deutsche Passagiere von dem Kreuzfahrtschiff. Die sind ganz aufgeregt, ich vermute, sie wollen sich beschweren. Der Kapitän der Nordic Adventure hat sie hergeschickt. Der macht sich die Sache mal wieder leicht, indem er mir das Problem aufhalst. Leider sprechen sie kein Englisch. Du kannst doch Deutsch, du musst für mich übersetzen.»

«Klar, mach ich gern.»

Die beiden Touristen standen auf, als sie eintraten. Die Frau hatte trotz der Hitze eine Daunenjacke an. Sie wirkte nervös.

«Das sind Christine und Richard.» Der Bürgermeister stellte Nanoq seinen Besuchern vor.

«Wie können wir Ihnen helfen?», fragte Nanoq, an sie gewandt.

«Wir wollen Sie auf etwas Unerhörtes hinweisen. Eine Naturkatastrophe.» Richard fuchtelte mit den Armen. «Es muss sofort was dagegen unternommen werden.»

Nanoq sah den Mann fragend an.

«Wir waren in Spitzbergen. Und auf Ellesmere Island. Dort haben wir an verschiedenen Stellen tote Fische gesehen. Massenweise. Das war wirklich grausam anzuschauen, wie die im Wasser trieben und überall herumlagen. Das darf doch nicht sein, nicht in dieser wunderbaren Landschaft!»

«Und während unserer Reise hierher haben wir weitere Kadaver im Meer entdeckt, Dutzende waren es, wieder und immer wieder, auch hier in der Bucht. Mir kamen die Tränen!», ergänzte Christine mit bebender Stimme. «Mir tun die Tiere so leid. Sie müssen das stoppen!»

Nanoq übersetzte.

«Welche Fische waren das denn?», gab er die Frage des Bürgermeisters weiter.

«Äh, wissen wir nicht, Fische halt, so genau haben wir sie nicht gesehen», meinte Richard. «Aber ich habe Fotos gemacht. Ich würde Ihnen die Aufnahmen gern schicken, aber hier funktioniert ja kein Internet ...»

«Wir verstehen Ihren Ärger», antwortete der Bürgermeister diplomatisch. «Uns liegt sehr viel am Wohl unserer Gäste. Ihre Informationen sind sehr wertvoll, wir werden sie an die Kollegen weitergeben.»

Der Mann schüttelte den Kopf. «Wir wollen jetzt nicht vertröstet werden und auch keine Ausreden hören. Es muss sofort etwas geschehen!» Er war lauter geworden. «Sie werben mit Ihrem Naturparadies und den seltenen Tieren und locken damit Touristen wie uns an. Und was bekommen wir stattdessen geboten? Unschuldige Fische, die aus irgendeinem Grund sterben mussten! Meinen Sie, wir wollen im Urlaub – und der war ganz schön kostspielig, das können Sie mir glauben! – ständig mit Tierleichen konfrontiert werden? Das ist kein Spaß!»

Nanoq übersetzte.

«Wir kümmern uns …», setzte der Bürgermeister an, doch Richard fiel ihm ins Wort.

«Wenn Sie nicht sofort was unternehmen, beschweren wir uns. Wir schreiben einen Brief an den Reiseveranstalter und verlangen unser Geld zurück und drängen darauf, die Reiseroute zu ändern und Grönland nicht mehr anzufahren. Wir wenden uns an Ihre Regierung, an unsere Regierung, an die Umweltschutzorganisationen, wir veröffentlichen negative Bewertungen auf den Urlaubsplattformen im Internet. Ja, das tun wir, darauf können Sie sich verlassen!» Sein Gesicht war rot angelaufen.

Der Bürgermeister nickte beschwichtigend. «Wir nehmen Ihre Sorge ernst. Mit Herrn Egede haben wir den richtigen Mann für diese Aufgabe.» Er sah zu Nanoq. «Er ist unser Umweltbeauftragter. Niemandem liegt das Wohl der Tiere mehr am Herzen als ihm. Sie können ihn alles fragen, er wird sofort aktiv werden, versprochen, nicht wahr, Nanoq?»

Nanoq blieb nichts anderes übrig, als zu nicken und zu übersetzen.

«Ich melde mich bei Ihnen auf dem Schiff, sobald ich die Ursache für dieses Fischsterben herausgefunden habe. Ist das in Ordnung für Sie? Wir wollen, dass Sie zufrieden sind», schloss Tuktu Rasmussen.

«Das hoffe ich», sagte die Frau, doch das Ehepaar schien besänftigt und verabschiedete sich.

«Mann, das muss ausgerechnet mir passieren», stöhnte Tuktu Rasmussen, als die Tür sich hinter den beiden geschlossen hatte. «Wofür haben wir eigentlich unsere Betreuer im Touristenzentrum? Du hast mich gerettet, danke. Beruhige die beiden, dann ist alles wieder gut.»

Nanoq dachte darüber nach, was das Ehepaar gesagt hatte. Gab es auch an anderer Stelle ein Tiersterben? Waren die Fischkadaver kein Einzelfall? Schließlich wandte er sich wieder an den Bürgermeister.

«Ich glaube, an der Geschichte der beiden Deutschen ist was dran. Vielleicht haben wir wirklich ein Umweltproblem.» Er erzählte erneut, wie er die toten Fische beim Eisberg-Ausflug gefunden hatte.

«Verendeter Kabeljau? Mein Gott, jetzt machst auch du mich noch verrückt! Was meinst du, wie viel kaputter Fisch von den internationalen Fangflotten im Polarmeer jeden Tag über Bord gekippt wird? Da ist das ein Klacks dagegen. Ich hab wirklich anderes zu tun, als mich um diesen Scheiß zu kümmern.» Tuktu Rasmussen begann, wütend im Raum auf und ab zu gehen.

«Aber wenn tatsächlich mehr dahintersteckt? Sollten wir der Sache nicht wenigstens auf den Grund gehen? Und wenn sich alles nur als Zufall herausstellt – umso besser.»

«Du klingst ja wie einer von diesen verbohrten Naturschützern vom WWF, die letztes Jahr bei uns waren. Mach kein Problem, wo kein Problem ist!»

«Aber du kannst doch nicht von der Hand weisen, dass die Touristen für mächtig Ärger sorgen können. Wenn nicht die beiden Deutschen, dann eben andere. Der Imageschaden wäre gewaltig. Du weißt, wie viele Jobs davon abhängen.»

Der Bürgermeister verdrehte die Augen. «Das wäre der Horror. Wir können froh sein, endlich gut zahlende Gäste bei uns zu haben. Und genau deshalb muss das alles geheim bleiben. Noch schlimmer als die Umweltschützer wäre die internationale Presse, die plötzlich hier aufkreuzt. Du musst dafür sorgen, dass das nicht passiert.»

«Aber zuerst müssen wir herausfinden, was überhaupt geschehen ist», wandte Nanoq ein.

Tuktu blieb stehen und wandte sich ihm zu. «Du nervst, offen gesagt.» Er verzog das Gesicht. «Lass mich damit in Ruhe. Du kannst es ja beim Greenland Institute of Natural Resources in Nuuk probieren. Die kennen vielleicht einen Experten für deine Fische. Der wird dir schon erklären, dass deine Vermutungen totaler Unsinn sind. Am Ende stellt sich das Ganze als harmlos heraus. Alles nur Hirngespinste, sag ich dir.»

5

Sein Großvater Uju wohnte seit dem Tod seiner Großmutter allein in einer blau gestrichenen Holzhütte am Rande von Ilulissat. Nanoq besuchte ihn nur selten. Obwohl ihre Grundstücke nur wenige Gehminuten voneinander entfernt waren, hatte er jedes Mal das Gefühl, eine andere Welt zu betreten. Dabei war die Hütte früher seine Heimat gewesen.

Jeder einzelne Schritt fiel ihm nun schwer. Je näher er kam, desto stärker kamen die Erinnerungen zurück. Liebe, Schmerz, Wut – alles vermischte sich in seinem Inneren zu einem unkontrollierten Sturm, der ihn mitzureißen und zu erdrücken drohte.

Sein Verstand sagte ihm: Das ist lange her. Du hast in Dänemark ein anderes Leben begonnen, bist ein anderer geworden. Großvaters Starrsinn – sein verzweifeltes Festhalten an überholten Traditionen, seine Weigerung, die Veränderungen der neuen Zeit zu akzeptieren, die auch vor den Inuit nicht haltmachten – das alles ist seinem Alter geschuldet. Und doch …

Nanoqs Gefühle lähmten ihn, seine Füße wurden schwer, ein Zittern ging durch seinen Körper. Einmal mehr wurde ihm bewusst: Seine alten Wunden waren nur notdürftig in den Tiefen seiner Seele vergraben, sie drängten danach, an die Oberfläche zu gelangen. Und er konnte nichts dagegen tun.