11,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €

Mehr erfahren.

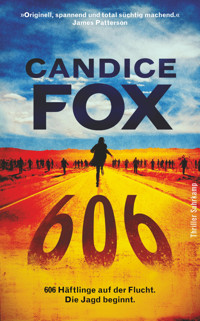

- Herausgeber: Suhrkamp Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Ein genial inszenierter Massenausbruch aus einem Hochsicherheitsgefängnis mitten in der Wüste von Nevada: 606 der gefährlichsten Verbrecher ‒ Mörder, Psychopathen, Wahnsinnige und andere Gewalttäter ‒ schwärmen in alle Himmelsrichtungen aus und verbreiten Schrecken und Chaos. Die größte Menschenjagd in der US-Geschichte beginnt.

Doch für einen der Flüchtigen, John Kradle, ist dies die einzige Chance, endlich seine Unschuld zu beweisen, fünf Jahre nach dem Mord an seiner Frau und seinem Kind. Er muss den Strafverfolgungsbehörden nur immer einen Schritt voraus sein.

Allerdings hat sich auch eine Aufseherin des Todestrakts, Celine Osbourne, an seine Fersen geheftet. Sie hat sehr persönliche Gründe, ihn zu hassen ‒ und sie weiß anscheinend ganz genau, wo er hin will ...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 543

Veröffentlichungsjahr: 2021

Sammlungen

Ähnliche

Titel

Candice Fox

606 Thriller

Aus dem australischen Englisch von Andrea O’Brien

Herausgegeben von Thomas Wörtche

Suhrkamp

Übersicht

Cover

Titel

Inhalt

Informationen zum Buch

Impressum

Hinweise zum eBook

Inhalt

Cover

Titel

Inhalt

606

1

2

3

4

5

1990

6

7

8

9

10

1999

11

12

13

14

1999

15

1999

16

17

18

19

20

21

22

2000

23

2000

24

25

26

27

28

29

2000

30

31

32

33

2015

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

Danksagung

Informationen zum Buch

Impressum

Hinweise zum eBook

606

Für alle angehenden Autoren und Autorinnen. Gebt nicht auf.

1

Für Emily Jackson war der Tod des Busfahrers ein verstörendes Schauspiel.

Sie saß ganz hinten, den Kopf an die mit Fingerabdrücken fröhlicher Kinder verschmierte Scheibe gelehnt, und hatte einen freien Blick über die gesamte Länge des Fahrzeugs, denn der Platz über der Hinterachse war leicht erhöht. Die Kinder tobten herum, amüsierten sich über den Gang hinweg mit neckischen Spielchen, bewarfen einander mit einem Ball oder schlugen dem jeweiligen Widersacher den Fanghandschuh um die Ohren. Die meisten Eltern ließen die lieben Kleinen gewähren und betrachteten aus dem Fenster die Wüste Nevadas, manche hatten AirPods in den Ohren und einen wehmütigen Ausdruck im Gesicht. Andere bemühten sich tapfer, dem Lärm und Chaos Einhalt zu gebieten, indem sie die als Waffen eingesetzten Wasserflaschen, Handys und Spielzeuge konfiszierten und die durch den Bus stromernden Knirpse zurück auf ihre Plätze bugsierten. Nach Las Vegas mit seinen protzigen Gebäuden und grellen Farben war die vierzig Minuten lange Fahrt durch öde Landschaft aus Sand und Gestrüpp für die Kleinen nur schwer auszuhalten. Als der Bus über die schmale Schotterpiste zum Gefängnis holperte, bemerkte Emily amüsiert, dass alle mitholperten, Bus und Fahrgäste wie synchron funktionierende Teile einer großen Maschine.

Sie musste ihren Sohn Tyler nicht anstupsen, um ihn darauf aufmerksam zu machen, dass das große Gefängnis namens Pronghorn gleich vor ihnen auftauchen würde, denn er nahm schon seit dem Kindergartenalter am alljährlich dort stattfindenden Softballspiel teil, hatte tatsächlich nur ein einziges verpasst, weil sein Vater sich beim Reparieren des Garagentors den Rücken verrenkt hatte und deswegen nicht wie sonst als zweiter Pitcher gegen das Team der Gefangenen aus dem Hochsicherheitstrakt antreten konnte. Deshalb hatte Tyler, für den die Fahrt nach Pronghorn schon zur Routine gehörte, sein Taschenbuch bereits zugeklappt und den Blick nach vorn gerichtet, bevor noch irgendwas zu erkennen war. Nichts in der kahlen Ödnis deutete darauf hin, dass sich hinter dieser letzten Kurve eine riesige Haftanstalt verbarg. Harter, aufgesprungener Boden, so weit das Auge reichte, nur am Horizont ragte eine ferne Bergkette auf. Doch beide blickten konzentriert aus dem Fenster, denn sie wussten, dass sie gleich vor ihnen auftauchen würden, die langen, niedrigen Betonklötze, und zwar so, als würden sie just in diesem Moment aus dem Sand wachsen.

»Auf welches Team wettest du diesmal?«, fragte Emily den Teenager. Der Fünfjährige auf dem Platz vor ihnen kreischte beim Anblick des Gefängnisses entzückt und zeigte aufgeregt mit dem Finger darauf. Tyler betrachtete den Jungen genervt, während er über die Antwort nachdachte. Als hätte er sich in dem Alter nicht haargenau so aufgeführt, wenn er seinen Daddy bei der Arbeit besuchen durfte.

»Die Gefangenen«, sagte er mit schiefem Grinsen. »Dad meinte, sie trainieren schon seit Monaten auf dem Gefängnishof.«

»Verräter«, sagte Emily lächelnd.

»Und du?«

»Wärter. Wenn du für die Verbrecher bist, muss ich mich schon für die Wachleute einsetzen, damit dein Vater sich nicht …«

Ein dumpfer Knall unterbrach sie.

Es klang wie ein explodierender Silvesterböller und ging Emily durch Mark und Bein. Ihr Hirn lieferte schnell eine Reihe harmloser Erklärungen: ein geplatzter Reifen, ein großer Stein unter den Rädern des Busses, irgendeine Fehlfunktion des altersschwachen Motors, der auf diesem unwegsamen Gelände und in der glühenden Wüstenhitze einen Aussetzer hatte.

Aber das, was Emily dann sah, stimmte mit keiner dieser möglichen Erklärungen überein.

Der Fahrer sackte seitlich vom Sitz, nur der Gurt verhinderte, dass er auf die Stufen im Eingang stürzte. Ein zarter rosafarbener Schleier schien kurz in der Luft zu schweben, war jedoch blitzschnell wieder verschwunden. Emily klammerte sich an die Lehne des Vordersitzes, als der Bus von der Straße abkam und ins nächstbeste Gebüsch krachte.

Sie betrachtete die Szene. Die Leute auf den vorderen Plätzen sahen ungläubig auf ihre Hände oder rieben sich über die Wangen, als wären sie nass. Auf dem Fahrer, dem Armaturenbrett und dem Gang lagen unzählige winzige Glasstückchen, die Fensterscheibe war ordnungsgemäß zerborsten, die kleinen Scherben hatten sich überall verteilt. Da vorn war auch Sarah Gravelle, die von ihrem Sitz aufstand und auf den Busfahrer zuwankte. Selbst von hier hinten aus konnte Emily deutlich sehen, dass ihm der halbe Schädel fehlte. Sarah warf einen Blick auf den Mann, und der ganze Bus sah ihr dabei zu, als würden alle darauf warten, dass sie das Offensichtliche bestätigte.

Sarah wankte zurück an ihren Platz und plumpste unelegant auf den Sitz. Emilys Zunge klebte an ihrem plötzlich sehr trockenen Gaumen, ihr brach der kalte Schweiß aus.

Sarah Gravelle kreischte los.

Dann kreischte der ganze Bus.

Grace Slanter ließ den Stift fallen und stellte das auf ihrem breiten Schreibtisch schrillende Telefon auf Lautsprecher, um den Anruf anzunehmen. Nur wenige Gespräche landeten direkt bei ihr, die meisten wurden von ihrer Assistentin durchgestellt, daher erwartete sie jemanden, der ihre Durchwahl kannte, ihren Mann Joe oder Sally Wakefield, die Direktorin aller Haftanstalten Nevadas, mit der sie fast jeden Tag telefonierte. Als sie das Gespräch annahm, klickte es seltsam in der Leitung, ihre Stimme klang verzerrt und hallte, als wäre auch sie auf Lautsprecher gestellt. Robocall, dachte sie. Unmöglich, ihre Nummer war nicht öffentlich eingetragen, wieso sollte sie in der Datenbank einer halbkriminellen Betrügerbande auftauchen? Sie konnte diesen Fragen allerdings keine weitere Beachtung schenken, denn die Person am anderen Ende der Leitung verlangte ihre volle Aufmerksamkeit.

»Hallo, Grace Slanter hier.«

»Hör genau zu!«, sagte der Anrufer.

Grace lief es eiskalt über den Rücken, sie betrachtete das Telefon, als wäre es von einem bösen Dämon besessen, der hinter dem Plastikgehäuse glutrot pulsierte.

»Wie bitte?«

»Ungefähr einen Kilometer vor den Gefängnismauern steht ein Bus in der Wüste«, sagte die Person. Es war ein Mann, er sprach sanft, aber bestimmt. Selbstbewusst. »Schau mal aus dem Fenster hinter dir. Er steht mitten auf der Straße.«

Grace stand auf, trat aber nicht ans Fenster. Ihre Ausbildung hatte sie auf solche Anrufe vorbereitet, auch wenn es bisher immer nur bei Übungen geblieben war. Die erste Regel lautete, den Anweisungen des Anrufers nicht blind Folge zu leisten, sondern sich zuerst einen Überblick über die Lage zu verschaffen. Also trat sie vor ihre Bürotür, am weitesten vom Fenster entfernt, und ließ ihren Blick über den Korridor streifen. Keine Menschenseele weit und breit.

»Siehst du ihn?«, fragte der Mann aus dem Telefonlautsprecher.

Grace kletterte aufs Sofa neben der Tür. Von dort aus konnte sie den Bus erkennen, wie ein weißer Kasten stand er in der weiten Landschaft hinter den mit Klingendraht bewehrten Betonmauern des Gefängnisses. Weil er mit einem Rad von der Straße abgekommen war, hatte er ziemlich Schlagseite. Als wäre er betrunken, dachte Grace.

»Okay«, sagte sie, »ich sehe ihn. Wie heißen Sie? Ich möchte wissen, mit wem ich es zu tun habe.«

»In dem Bus befinden sich zwölf Frauen, acht Männer und vierzehn Kinder«, fuhr der Mann unbeirrt fort. »Das sind die Familien der Wärter in deinem Gefängnis. Deine Angestellten. Deine Leute.«

»Um Gottes willen«, entfuhr es Grace. Das alljährliche Softballspiel. Insassen gegen Wärter. Die Familien reisten extra an, um das Spiel zu verfolgen. Diese Veranstaltung war als kleines Trostpflaster für das Personal gedacht, das während der Feiertage böse Verbrecher in Schach halten musste, während sich ihre Familien zu Hause um den Christbaum versammelten. Denn nach der Einteilung der Schichten für Weihnachten und Silvester war die Stimmung meist im Keller, doch die Bekanntgabe der Mannschaftsaufstellung konnte die armen Teufel, die den schwarzen Peter gezogen hatten, meist wieder etwas versöhnen. Nach dem Spiel wurden imKonferenzgebäude außerhalb der Gefängnismauern Mittagessen und Getränke für die betroffenen Familien serviert.

Grace stieg vom Sofa, sie war auf einmal so wackelig auf den Beinen, dass sie sich am Schreibtisch festhalten musste. Alles, was sie während der Ausbildung gelernt hatte, war vergessen, ihre Gedanken rasten. Sie ließ sich auf ihren Stuhl fallen und war irgendwie froh, dass die Sitzfläche noch warm war, denn ihr war plötzlich eiskalt.

»Der Busfahrer ist tot«, sagte der Mann.

Verzweifelt suchte Grace nach dem Panikknopf unter der Tischplatte, mit dessen Hilfe sie die Kollegen im Gebäude alarmieren und einen Notruf an die nächstgelegene Polizeiwache absetzen konnte. Sie musste sich nur daran erinnern, wo sich dieser eine kleine Knopf befand, aber in ihrem Kopf herrschte komplettes Chaos. Es war so schlimm, dass sie fast vergessen hätte, Luft zu holen.

»Hörst du zu, Grace?«

»J… Ja, ich höre.« Sie bemühte sich, ruhig zu atmen. Schließlich fand sie irgendwo über ihrem Knie den Panikknopf und drückte ihn. Über der Bürotür leuchtete eine rote Lampe auf, aber es blieb still. Innerhalb von Sekunden war ihr Assistent Derek zur Stelle, noch atemlos von seinem Sprint über den Flur, gefolgt von zwei Wärtern. Grace brauchte ihnen nichts zu erklären, ihr Gesichtsausdruck sprach Bände. Die Männer machten auf dem Absatz kehrt und stoben davon.

»Was wollen Sie?«, fragte Grace den Anrufer.

»Lass sie raus.«

Die Antwort war ihr schon vorher klar gewesen. Sie atmete erneut tief durch. In ihren nunmehr zwanzig Jahren im oberen Management von Pronghorn hatte sie ein solches Szenario bestimmt schon hundert Mal im Geiste durchgespielt. Sie wusste genau, was zu tun war: die Lage wieder unter Kontrolle bekommen. Für solche Situationen gab es schließlich Notfallpläne. Sie griff sich ihren Stift und machte sich hektisch Notizen zu ihrem Anrufer, Stimme, Eingangszeit und so weiter. Immer wieder drehte sie sich zur Seite und sah aus dem Fenster.

»Von welchen Gefangenen sprechen wir hier?«, fragte sie. »Welche soll ich rauslassen?«

»Alle«, erwiderte der Anrufer.

2

Celine Osbourne roch Rauch. Im Todestrakt von Pronghorn wurde die Abgabe von Tabak streng kontrolliert. Er wurde zwar geschmuggelt, aber diejenigen, die damit erwischt wurden, kassierten dieselbe harte Strafe wie für Koks, Heroin, Weed oder Ice. Sie blieb mitten im Gang stehen, direkt vor der Zelle des Serienmörders Lionel Forber, und reckte die Nase in die Luft. Der mittlerweile siebenundsiebzigjährige Schwerverbrecher lag zusammengerollt unter einer Decke auf seiner Koje und schlief. Wie eine Schlange unter einem Stein. Celine folgte dem Geruch, vorbei an dem Deckchen häkelnden Serienvergewaltiger, dem in seinen Nackenbeißer vertieften Kindermörder und dem gebannt auf den Fernseher starrenden Polizistenmörder. Es roch nicht nach Tabak, wie sie jetzt feststellte, sondern nach verbranntem Holz. Und als sie die Quelle entdeckte, ging ein böses Lächeln über ihr Gesicht.

»Woher hab ich nur gewusst, dass du dafür verantwortlich bist?«, höhnte sie.

John Kradle hatte sich über das kleine, an seiner Zellenwand befestigte Metallregal gebeugt, das ihm als Schreibtisch diente. Auf dem Boden, zwischen seinen Füßen, befand sich ein verbeulter Toaster, dessen Kabel sich aus der Zelle heraus über den Flur schlängelte und um die nächste Ecke verschwand. Kradle hatte ein glattes Kiefernholzbrett auf seinem Schreibtisch und benutzte einen aus dem Toaster ragenden Draht als improvisierten Lötkolben, um damit verschnörkelte Buchstaben ins Holz zu brennen.

»Woher was?«, brummte Kradle, ohne aufzuschauen.

»Woher ich wusste, dass du dafür verantwortlich bist«, wiederholte Celine. »Ich habe Rauch gerochen und sofort gewusst, dass jemand Mist baut. Und musste dabei gleich an dich denken.«

Celine betrachtete das Werkzeug in seiner Hand. Kradle hatte anscheinend aus Drahtresten, Holzstücken, Klebeband, Gummibändern und einem gefalteten Stück Karton ein Löteisen mit Griff gebastelt. Er brannte das Wort »Schuhe« ins Brett und war gerade bei der Rundung des Buchstabens »e«. Der Rest der Aufforderung, »abtreten«, hatte er sich mit einem Stift vorgezeichnet. Die Buchstaben waren perfekt geformt, das Schriftbild sehr dekorativ.

»Keine Ahnung. Aber wenn ich raten sollte, würde ich darauf tippen, dass Sie von mir besessen sind«, sagte Kradle und zog das Werkzeug schwungvoll nach oben, um das »e« mit einer feinen Linie zu vollenden. Ein zarter Rauchkringel stieg in die Luft. »Ihre Gedanken kreisen ständig um mich. Wenn Sie Rauch riechen, denken Sie: John Kradle. Sie riechen Essen und denken: John Kradle. Sie riechen das Aftershave Ihres Partners und denken: John Kradle.«

Der Toaster vor seinen Füßen ploppte hoch, und der gerade noch glutrote Draht seines Lötkolbens wurde langsam dunkel. Mit der Schuhspitze drückte er den Hebel herunter, und der Draht begann erneut zu glühen.

»Ist das die Fantasie, die dir in kalten Nächten das Herz erwärmt?«, fragte Celine. »Die meisten Typen wenden sich an Gott, Kradle, das ist realistischer.«

»Tja.«

»Wer hat das Ding für dich eingestöpselt?«

Kradle musterte sie zum ersten Mal durch die Gitterstäbe seiner Zelle mit dem gelangweilten Blick eines klugen Häftlings, der niemanden verpfeift, nicht mal Wärter, und wenn sie das bis jetzt nicht kapiert hatte, war ihr auch nicht mehr zu helfen. Celine seufzte.

»Her damit!« Sie hielt die Hand auf.

»Nee.« Kradle strich sich die grauen Strähnen aus dem Gesicht und setzte den Lötkolben erneut an, um sich dem Rest seiner Botschaft zu widmen.

»Nee? Haben Sie vergessen, mit wem Sie reden, Häftling Kradle? Her mit dem Brett und dem Kolben. Das ist ein Befehl!«

»Sie müssen warten, bis Sie dran sind. Heute muss ich dieses Schild fertig machen.« Er nickte in Richtung Brett.

Celine biss sich auf die Zunge, wandte sich ab und lächelte. Dieses Lächeln barg keinerlei Wärme, war vielmehr eine automatische Reaktion, die sie sich über viele Jahre im Strafvollzug antrainiert hatte. Zeige ihnen nie, wie wütend du bist. Wenn du wütend bist, lächle. Vermittle ihnen den Eindruck, dass du die Kontrolle hast. Dass du nichts anderes erwartet hast. Dass alles genau nach Plan läuft und du deswegen hochzufrieden bist. Aber sogar ihr falsches Lächeln war noch zu gut für einen wie John Kradle.

»Sie glauben bestimmt, Sie könnten Ihre Wut hinter Ihrem dämlichen Grinsen verbergen«, sagte Kradle hinter ihr, als könnte er ihre Gedanken lesen. Sie fuhr herum. Er beugte sich immer noch über seine Arbeit, seine großen Hände bewegten sich flink und geschickt. »Aber da irren Sie sich. Ich weiß genau, dass Sie innerlich kochen.«

»Ach, tatsächlich?«

»Ja. Weil Sie wissen, wer dieses Ding für mich eingestöpselt hat. Und Sie wissen, für wen ich hier arbeite. Das Schild ist für das Büro der Direktorin. Es ist die freundliche Geste eines gewissen Kollegen, der die Anweisung seiner Chefin aus dem Rundbrief an die Mitarbeiter ernst genommen hat. Sie will nicht, dass ihre Leute ihr ständig Sand ins Büro tragen.«

Der Toaster ploppte hoch. Kradle drückte den Hebel wieder hinunter.

»Außerdem macht es Sie rasend, dass das Schild richtig gut geworden ist. Dekorativ«, fuhr er fort, dann blies er sich sanft die vom Holz aufsteigenden Rauchkringel aus dem Gesicht. »Sie toben, weil die Direktorin das Schild garantiert aufhängt, obwohl sie genau weiß, dass es ein Häftling gemacht hat. Weil es einfach zu schön ist. Und Sie werden dieses Schild jeden Tag vor Augen haben, für die nächsten Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte. Immer, wenn Sie im Büro der Direktorin antreten müssen, wegen einer Beförderung, weil eine Prüfung Ihres Sektors oder ein Treffen der Captains ansteht oder warum auch immer, werden Sie dieses Schild sehen und sich daran erinnern, dass der Insasse, den sie am meisten hassen, es gemacht hat, und Sie nichts dagegen tun konnten.«

»Das ist aber eine komplexe Geschichte, die sich dein Erbsenhirn da ausgedacht hat«, bemerkte Celine. »Am besten gibst du mir das Brett und legst dich ein bisschen hin.«

»Holen Sie’s sich doch!«

Celine ergriff das Toasterkabel und riss es aus der Verlängerungssteckdose. Dann stürmte sie auf den Kontrollraum zu.

Kurz vor der Zelle von Burke David Schmitz verlangsamte sie ihre Schritte jedoch. Der Neonazi und Terrorist saß wegen eines Massakers in Celines Trakt. Von allen hier Inhaftierten hatte er die meisten Opfer auf dem Gewissen, aber der Mann zeigte keinerlei Reue. In seiner Nähe schien sich die Luft zu verdichten und rapide abzukühlen. Das wirkte sich sogar auf die Nachbarzellen aus, als wäre diese Kälte direkt ins Mauerwerk gekrochen. Beide waren leer. Beim Vorbeigehen warf sie einen raschen Seitenblick auf Schmitz und sah ihn wie so oft mit gestrafftem Rücken und leerem Blick auf seiner Koje sitzen. Der junge blonde Mann vermittelte Celine den Eindruck, er sähe mehr als das, was sich direkt vor ihm befand.

Lieutenant James Jackson saß wie erwartet auf seinem Drehstuhl im Kontrollraum, die Füße auf dem Bedienpult, und klickte sich von Kamera zu Kamera. Die von Schmitz ausgegangene Kälte wirkte nicht mehr, Celine kochte wieder vor Wut.

»Haben Sie John Kradle einen Lötkolben gegeben?«, fragte sie. Jacksons rundliches Gesicht war von den Überwachungsmonitoren erleuchtet, das Licht betonte seine Tränensäcke.

»Von mir hat er den nicht, der ist selbst gebaut.«

»Aber Sie haben ihm das Material gegeben. Den Toaster zum Beispiel«, sagte Celine. »Der stammt aus unserem Aufenthaltsraum. Den hatten wir ausrangiert, weil er kaputt war.«

»Na, im Arschloch eines Besuchers ist er sicher nicht reingeschmuggelt worden, aber mehr kann ich dazu auch nicht sagen, Captain«, erwiderte Jackson. Seine Assistentin Liz Savva verschluckte sich an ihrem Kaffee.

Celine blieb mit verschränkten Armen im Türrahmen stehen. »Vielleicht können Sie mir das erklären. Ich versuche, Ihre Logik zu verstehen. Sie lassen es zu, dass ein Mann, der seine Familie im eigenen Heim erschossen und das Haus dann angezündet hat, einen alten Toaster in die Finger bekommt, dessen Innenleben er dazu verwendet, Dinge in Brand zu stecken. Hab ich das richtig verstanden?«

Jackson lehnte sich zurück und fixierte sie. »Hören Sie, Captain. Diese Typen im Todestrakt? Ich denke nicht über ihre Verbrechen nach. Wenn ich das täte, könnte ich nicht mit ihnen arbeiten. Für mich sind das alles elende Mistkerle, die jeden Tag dreiundzwanzig Stunden lang in einem Käfig sitzen.« Er wies in Richtung Büro der Direktorin. »Seit ich ihren neuen Büroteppich mit Sand versaut habe, guckt Slanter mich schief an. Ich hab Kradle davon erzählt, und er kam auf die Idee mit dem Schild. Und ich glaube, dass er seine Sache richtig gut macht. Wie wär’s, wenn Sie den Kerl einfach in Ruhe lassen? Er hilft mir.«

Celine seufzte.

»Macht sich bestimmt gut bei der nächsten Überprüfung. Kreative Beschäftigung für Häftlinge und so.«

»In dem Fall gehört Kradle in die Fingerfarbengruppe, da kann er wenigstens niemanden verletzen.«

»Was haben Sie eigentlich gegen Kradle?« Savva spähte in ihren Kaffeebecher, als könnte sie dort die Antwort finden. »Er ist der handzahmste Insasse, den wir hier haben. Man könnte glatt glauben, Sie hassen ihn mehr als den Typen in der Sechs, der alten Damen die Gesichtshaut abgezogen und sie verspeist hat.«

Celine hob die Hände, als wollte sie ein Bild malen. »Ich sag Ihnen jetzt mal, was ich hasse …«, setzte sie an, als sie ein dumpfes Schrillen unterbrach. Zuerst dachte sie, es sei ihr Handy am Hüftgürtel, aber sie kapierte schnell, dass es aus dem Lautsprecher in der Zimmerecke kam. Sie hatte noch nie ein Handy über die Anlage klingeln gehört. Es klickte, dann folgte ein Knarzen wie von einem Schreibtischstuhl.

»Hallo, Grace Slanter hier.«

»Hör genau zu.«

»Wie bitte?«

»Was zum Teufel ist das denn bitte?«, fragte Celine.

»Die Direktorin«, sagte Savva und stand langsam auf. »Klingt, als könnten wir ihr Gespräch über die Anlage mithören.«

»Ach du liebe Scheiße!« Jackson lachte. »Sie hat ihr Mikro angelassen und telefoniert jetzt öffentlich.«

»Ungefähr einen Kilometer vor den Gefängnismauern steht ein Bus in der Wüste. Schau mal aus dem Fenster hinter dir. Er steht mitten auf der Straße.

Siehst du ihn?«

»Jemand sollte hochgehen und ihr schleunigst verklickern, dass das ganze Gefängnis mithört«, sagte Savva. »Bevor sie anfängt …«

»Sei still!«, zischte Celine. »Hör zu!«

In der Leitung herrschte eine seltsame Stille. Sie schien durch die Anlage zu strömen und das gesamte Gefängnis zu infizieren. Celine trat aus dem Türrahmen und ließ den Blick über den Gang streifen. So still wie jetzt war es hier nicht mal nachts. Grace Slanter schnaubte ins Telefon.

»Okay, ich sehe ihn. Wie heißen Sie? Ich möchte wissen, mit wem ich es zu tun habe.«

»In dem Bus befinden sich zwölf Frauen, acht Männer und vierzehn Kinder«, sagte die männliche Stimme am anderen Ende der Leitung. »Das sind die Familien der Wärter in deinem Gefängnis. Deine Angestellten. Deine Leute. Der Busfahrer ist tot.«

»Um Gottes willen!«, flüsterte Celine.

»Hey!«, rief ein alter Mann. Celine sah zu ihm rüber, seine Zelle lag direkt neben dem Kontrollraum. Er hielt seinen Rasierspiegel durch die Gitterstäbe, damit er sie sehen konnte. Ein graues Auge spähte unter der buschigen Braue hervor und musterte sie. Roger Hannoy, der Gesichtsgourmet. »Was ist hier los?«

»Hörst du zu, Grace?«

»J… Ja, ich höre.«

Celine flitzte über den Gang zu den Fenstern am Ostflügel. Hinter der letzten Betonmauer sah sie mitten in der Wüste einen Bus stehen, quer über der einsamen Zufahrtspiste zum Gefängnis. Das Gespräch war weiterhin über die Anlage zu hören. Jackson und Savva waren ihr gefolgt und standen jetzt neben ihr. Jackson umklammerte das Gitter.

»Meine Familie ist in dem Bus.« Er atmete schwer. Celine konnte förmlich zusehen, wie ihm die Farbe aus dem Gesicht wich und er aschfahl wurde. »Tyler! Meine Güte, Tyler!«

»Von welchen Gefangenen sprechen wir hier? Welche soll ich rauslassen?«

»Alle.«

»Das ist …«, setzte Savva an, aber sie fand keine Worte und starrte stattdessen mit offenem Mund aus dem Fenster.

»Keine Panik. Wir müssen jetzt ganz ruhig bleiben«, sagte Celine. »Das ist … ähm … eine Übung.« Aus unerfindlichen Gründen fand sie es wichtig, das, was hier geschah, zu unterbrechen, diesen heranrasenden Zug irgendwie aufzuhalten, auch wenn ihr klar war, dass es ihr nicht gelingen würde. Die Unterbrechung wirkte nur kurz. Jackson sah sie an. Beide wussten, dass sie als Captain über eine solche Übung im Vorfeld informiert worden wäre. Ihr verängstigter Blick strafte ihre Behauptung Lügen.

»Unmöglich. Ich meine, das kann ich nicht machen. Ist nicht durchführbar.« Slanters Stimme hallte durchs Gebäude. »Sie können nicht einfach … Was wollen Sie …«

»Dir bleiben vier Minuten, um die Anstalt zu räumen. Wir haben alles im Blick. Wir warten auf einen bestimmten Gefangenen. Sobald er vor der Mauer auftaucht, ziehe ich meinen Schützen ab.«

»Um wen geht es?«

»Verraten wir nicht. Du musst alle rauslassen.«

Jacksons Funkgerät knisterte am Hüftgürtel. Er fummelte umständlich an der Halterung herum, bekam es aber vor lauter Nervosität nicht zu fassen. Celine zerrte es schließlich heraus.

»Hey, ihr da drüben in E, habt ihr das mitgekriegt?«, fragte jemand über Funk.

Es klang wie Bensley aus Block H.

»Ist das echt?«, fragte ein anderer. Rufzeichen waren auf einmal überflüssig. Niemand hielt sich mehr ans Protokoll. Celine erkannte dies als erste Anzeichen einer Massenpanik. Die Leute vergaßen ihr Training, verhielten sich wie aufgescheuchte Tiere, instinktiv, ohne Sinn und Verstand.

Aus dem Funkgerät drangen Gemurmel und unkontrollierte Piepslaute. Überall im Gefängnis meldeten sich Kollegen über Funk.

»Mein Mann ist in dem Bus!«

»Kann mir jemand sagen, was zum Teufel da draußen los ist? Ist das eine Übung? Wollen die uns verarschen?«

»Hier spricht Issei von Wachturm Acht. Ist das eine Übung? Hat jemand einen Captain in der Nähe?«

»Ist das echt, Celine?«, fragte Jackson ohne Rücksicht auf die Rangordnung. Er packte sie am Oberarm und krallte ihr die Nägel in die Haut. Celine riss sich los.

»Ich … ich weiß es nicht.« Sie bekam die Worte nicht schnell genug heraus. »Geh ... Gehen Sie einfach wieder in den Kontrollraum, Jackson, lösen Sie den Alarm aus und ...«

»Was Sie verlangen ist nicht möglich«, sagte Slanter unterdessen. »Okay? So funktioniert das nicht. Ich brauche mehr Zeit.«

»Du hast keine mehr. Erfüll unsere Forderungen oder wir erschießen alle Fahrgäste.«

»Niemanden werden Sie erschießen. Wenn Sie verhandeln wollen, können wir das tun, aber …«

Es knallte zweimal. So dumpf, dass Celine nicht sicher war, ob sie es sich eingebildet hatte, doch dann sah sie die kleinen Rauchwölkchen in der Ferne und den zur Seite gekippten Bus und wusste sofort, was passiert war. Ihr wurde schlecht. Der Schütze hatte zwei Reifen zerschossen, der Bus hatte Schlagseite wie ein havariertes Schiff.

Sie hörte Schreie. Aber vielleicht auch nicht. Möglicherweise waren die auch Teil ihrer verwirrten Sinne.

»Drei Minuten, fünfzig Sekunden. So lange bleibt dir noch, Grace. Danach gebe ich den Schießbefehl.«

»Habt ihr das gesehen?«, fragte jemand über Funk. »Er hat die Reifen zerschossen. Die verdammten Reifen!«

3

Sarah Gravelle krallte die Finger in den Sitz. Sie starrte auf die Stufen und die Sauerei da vorn beim Fahrer. Es sah aus wie in einem schlechten Horrorfilm, billige Requisiten, Blut und Hirnmasse und Pfützen und Splitter und Gott weiß was noch zwischen den Scherben. Dreiunddreißig Fahrgäste schrien durcheinander, alle stimmten ihr eigenes Panikliedchen an, die Kleinen heulten, Männer brüllten, Teenager kreischten und zerrten an ihren Kragen, plötzlich wieder ganz die Kinder, die sie noch vor Kurzem gewesen waren. Sarah stand wieder auf, aber ihre Knie waren so weich, dass sie sich am Geländer festhalten musste, das den Vordersitz vom Eingangsbereich trennte. Langsam konnte sie unter dem Geschrei Sätze ausmachen. Jung und Alt, alle hatten Fragen.

»Schießt der auf uns, Mom?«, rief ein Kind. »Mom! Schießt der?«

»Kein Grund zur Panik! Alle in Deckung gehen! Schön unten bleiben, Schätzchen!«

»Daddy! Ich will aussteigen! Ich will raus!«

»Heilige Maria, Mutter Gottes, bete für …«

Sarah hangelte sich am Geländer entlang, den Blick starr auf das Gefängnis gerichtet, und stieg langsam die Stufen hinab.

»Was machst du da? Sarah? Sarah! Nein! Da draußen wird geschossen!«

Sarah warf einen Blick zurück. Eine Mutter kotzte in den Gang. Ein Vater stammelte in sein Handy, sprach offenbar mit der Notrufzentrale. Kinder und Erwachsene hatten sich unter den Sitzen verschanzt, drängten sich in enge Nischen, panische Bündel Mensch.

»Ich. Muss. Hier. Raus«, sagte Sarah. Ihre Stimme klang emotionslos, sie stand kurz vor der Schnappatmung. »Wir. Alle. Müssen. Hier. Raus.«

Zwei Schüsse krachten. Der Bus kippte zur Seite, Menschen wurden in den Gang geschleudert. Sarah schob die Tür auf und atmete die frische Wüstenluft ein.

Auf Wachturm Sieben starrte Marni Huckabee durch das Zielfernrohr ihres Gewehrs in die Wüste. Sie verbrachte gut fünf, sechs Stunden am Tag hier oben, die Tore, Zäune und Außengänge, Käfige und den Hof im Visier. Ein- oder zweimal pro Woche hob sie das Gewehr und zielte im Niemandsland hinter den Gefängnismauern auf Kaninchen, Kojoten oder Schildkröten. Aber was sie da jetzt im Fadenkreuz hatte, war so absonderlich, dass ihr glatt die Hände zitterten. Sie umklammerte das Gewehr so fest, dass es wehtat. Da stand ein Bus, mitten auf der Straße zur Gefängniseinfahrt. Die Tür klappte auf und die Ehefrau oder Freundin eines Kollegen taumelte aus dem schiefen Gefährt wie ein Kind aus der Geisterbahn.

Craig Fandel, Marnis Kollege auf dem Wachturm, packte sie am Arm. »O Gott! Sie wollen wegrennen.«

»Tu’s nicht«, flüsterte Marni. Schweiß lief ihr übers Gesicht und sammelte sich unter dem Fernrohr. Sie riss sich die Mütze vom Kopf, wischte sich damit übers Gesicht und drückte sich das Fernrohr fester ans Auge. »Gute Frau, bitte lass das sein!«

Doch die Frau sprintete drauflos, direkt aufs Gefängnistor zu. Craig ließ Marnis Arm los.

»Gib ihr Deckung! Gib ihr Deckung!«, rief er. Marni drehte das Gewehr zur Seite und zielte auf die Hügel, wo sie den Schützen vermutete – zumindest waren die Schüsse auf die Reifen aus dieser Richtung gekommen. Zum ersten Mal in ihrer Laufbahn löste Marni die Sicherung und feuerte drauflos.

Zuerst sah Grace Slanter nur ein grelles Blitzen auf Wachturm Sieben, danach kam das Donnern, das sie direkt in der Magenkuhle spürte. Eine einsame Gestalt rannte vom Bus weg durch die Wüste, unkoordiniert, gebeugt, verzweifelte menschliche Beute. Staubwölkchen stiegen in die Luft, Schüsse krachten. Slanter sah, wie die Frau seitlich wegsackte, stürzte und durch den Sand rollte.

»Hast du sie erschossen?« Die Worte waren scharfkantig wie Scherben, sie kamen ihr kaum über die Lippen. »Du … du hast sie …?«

Der Anrufer schwieg.

Die Frau rappelte sich wieder auf, fuhr herum, rannte zurück zum Bus und hechtete durch die Tür ins Innere.

»Nehmt mich«, sagte Slanter. »Ich komme raus zu euch. Ohne Waffe. Niemand wird mir folgen.«

»Wir wollen dich nicht.«

»Wen wollt ihr dann?«, rief sie verzweifelt. »Ihr könnt jeden haben!«

»Zwei Minuten, vierzig Sekunden«, sagte der Mann. »Das ist kein Spiel.«

Celine Osbourne beobachtete die Szenen in der Wüste durch die vergitterten Fenster des Todestrakts. Sie war so gebannt, dass sie gar nicht merkte, wie Jackson ihr sein Funkgerät aus den Fingern zog.

»Hier spricht Jackson, Todestrakt«, sagte er. »Mein Sohn ist da draußen. Er ist dreizehn. Meine Frau ist auch in dem Bus. Kann jemand auf den Türmen den Schützen sehen? Können wir ihn … unschädlich machen?«

»Niemand entriegelt seine Türen! Das ist ein Befehl«, sagte jemand. Celine erkannte die Stimme. Es war Mark Gravelle, der die Tore bewachte. »Die Person, die da gerade durch die Wüste gerannt ist? Das ist meine Frau. Wir müssen jetzt durchhalten, Leute. Wir können das verdammte Gefängnis nicht aufsperren. Verstanden? Kommt nicht infrage. Egal, was da draußen passiert, wir können diese Kerle nicht rauslassen. Manche von ihnen haben …«

»Leck mich am Arsch!«, rief Jackson. Er drückte das Funkgerät so fest, dass das Kunststoffgehäuse knarzte. »Das ist meine Familie! Wir können deine beschissenen Häftlinge wieder einsammeln. Ich werde meinen Sohn nicht in den Tod schicken!«

»Schließsystem nicht deaktivieren!«, brüllte ein anderer über Funk.

»Hier sitzen die schlimmsten Killer des ganzen Landes …«

»… lass meine Kinder nicht da draußen …«

»… Notfallplan für Geiselnahmen! Alle Mitarbeiter müssen …«

»Seht!«, rief Savva, den schweißnassen Finger durch das Gitter an die Scheibe gepresst. »Seht euch das an! Da unten rennen unsere Leute rum! Sie machen den Hof auf!«

Ein Blick in die Ecke des Kontrollraums sagte Celine, dass die Alarmanlage nicht mehr blinkte. Auch das Schrillen der Glocke im Gang war verstummt. Aus der Ferne war nur das unregelmäßige Krachen der Schüsse vom Wachturm zu hören. Niemand hatte Alarmstufe Rot ausgelöst. Niemand hatte daran gedacht. Denn was sich hier abspielte, war keine Alarmstufe Rot. Es war viel schlimmer.

»Celine, mach die Todeszellen auf«, sagte Jackson.

»Auf keinen Fall!«, zischte Celine. Sie hatte am ganzen Körper Gänsehaut, ihr war plötzlich so kalt, dass sie zitterte. »Nein, Jacky, das tun wir nicht.«

»Ich mach jetzt auf«, sagte jemand über Funk.

»Wer spricht?«

»Brian von C. Ich zieh das durch. Da draußen sind Frauen und Kinder. Meine Verlobte und meine beiden Töchter. Ich mach jetzt die verdammten Türen auf.«

»Hier ist Amy v-v-von Turm Vier. Mein Mann hat mich gerade aus dem Bus angerufen. D-d-das ist echt. Bitte macht die Türen auf, alle! Ich bitte euch! Mein kleiner Sohn ist da draußen.«

»Wenn C aufmacht, tun wir’s auch.«

»Wir auch.«

»D hier. Wir machen auf.«

»Nein!« Celine umklammerte die Gitterstäbe vor dem Fenster und stellte sich auf die Zehenspitzen, um auf den Notausgang direkt darunter zu blicken. Ein Häftling, den sie nicht kannte, schob die Sicherheitstür auf.

Mit den Händen.

Seinen Händen.

Der Mann ging durch die Seitentür. Nach ein paar Schritten blieb er stehen, sah sich um, ging weiter und sah sich erneut um. Er war allein, kein Wärter weit und breit, keine weiteren Häftlinge hinter ihm. Nur ein einzelner Gefangener, ohne Bewachung. Es war so absurd wie ein Zebra im Tüllröckchen. Celine schloss die Augen. Öffnete sie wieder. Doch der Anblick blieb derselbe. Sie konnte es nicht fassen.

Sie wollte sich an Jackson festhalten, aber der war verschwunden. Genau wie Liz Savva. Celine kam die Galle hoch. Sie schluckte und sauste zurück in den Kontrollraum.

»Nein, nein, nein!«, rief sie, als Jackson ihr die Tür vor der Nase zuschlug. Sie griff nach der Klinke. »Nein, das geht nicht! Nein!«

Dann ertönte ein absurdes Geräusch. Ein lautes Klicken gefolgt von einem tiefen metallischen Rumpeln, das Celine im Todestrakt von Pronghorn noch nie gehört hatte.

Alle Zellentüren wurden gleichzeitig entriegelt.

Die Ungeheuer wagten sich nur langsam aus ihren Käfigen. Celine kannte sie alle. Wie gut, wurde ihr auf erschreckende Weise klar, als jeder ihrer Gefangenen seine ungesicherte Zellentür aufschob. Ihr Verstand spulte ihre Namen ab, die grausame Liste wie der Abspann eines Horrorschockers: Der Gesichtsgourmet. Der Würger. Der Amokläufer. Der Kindermörder. Celine musste mitansehen, wie John Kradle auf den Gang hinaustrat, zögerlich, wie ein wildes Tier vor einer Lichtung. Ihre Blicke trafen sich. In seinen Augen sah sie Schrecken und Erregung.

»Zurück in die Zelle!«, brüllte sie, aber in dem allgemeinen Lärm ging ihre Stimme glatt unter. Manche Männer riefen einander zu, unsicher, was sie als Nächstes tun sollten. Andere statteten ihrer Zelle noch einen letzten Besuch ab, um ein ihnen wichtiges Kleinod mitzunehmen. Ein oder zwei sprinteten bereits auf die Stahltür zum Hof zu.

Celine hämmerte gegen die Tür des Kontrollraums.

»Jackson, verriegele die Türen! Los! Mach alles dicht!«

Männer rannten an ihr vorbei, sie traten an die Fenster, um sich zu vergewissern, dass der Bus tatsächlich da draußen stand, und es sich nicht etwa um einen Scherz oder einen Test handelte.

Dann tat Celine etwas Unvorstellbares. Sie betrat ihr Büro, riss die unterste Schublade auf und schnappte sich die Pistole, die sie für den Notfall an der Rückwand ihres Schreibtisches befestigt hatte. Dann kehrte sie zurück auf den Gang und hob die Waffe.

»Zurück in die Zellen!«

Die Männer blieben stehen, musterten sie kurz und brachen dann in Gelächter aus. Big Willy Henderson, der seine Frau mit Benzin übergossen und angezündet hatte. Ainsley Sippeff, der im Bowlingcenter die Waffe auf seine Kollegen gerichtet und dann zwei Jugendliche und einen Parkhauswächter erschossen hatte.

Die Männer drängten sich an ihr vorbei. Celine war diesen Häftlingen noch nie ohne schwere Fesseln auf dem Gang begegnet, denn die wurden ihnen bereits in ihren Zellen angelegt, bevor das Wachpersonal die Männer in die Käfige im Hof führte, wo sie ihnen wieder abgenommen wurden. Die in der prallen Sonne aufgestellten Käfige waren dazu gedacht, den Todeskandidaten eine Stunde am Tag einen geringfügig größeren Platz im Freien zur Verfügung zu stellen, wo sie etwas Auslauf hatten. Als Big Willy Celine beim Vorbeigehen am Arm berührte, wurde ihr eiskalt.

Die letzten Männer rannten auf den Hof. Celine sah wieder aus dem Fenster. Aus allen Gebäuden des Gefängniskomplexes strömten jetzt befreite Insassen, eilten aufs Haupttor zu, eine Massenevakuierung, ein Jeansmeer überflutete die Wüste. Ihr wurde so schlecht, dass sie sich krümmte, die Hände auf den Knien. Der Lärm der Befreiung war ohrenbetäubend gewesen, aber jetzt herrschte Totenstille auf den Gängen. Nur ihre Worte und ihr panisches Stöhnen hallten von den Wänden.

»Nein, nein, bitte!« Sie keuchte, richtete sich wieder auf, aber die Übelkeit schlug ihr wie eine Faust in die Magenkuhle. »Bitte, das darf nicht sein.«

Die Ungeheuer waren frei. Alle. Hinausgewandert in die Weltgeschichte. Als Celine sich vom Fenster abwandte, kam ihr der erschreckende Gedanke, dass die gefährlichsten Männer des Landes mit jeder Sekunde, die hier verstrich, ihren nächsten Opfern ein Stück näher kamen.

Sie hatte versagt. Fünfzehn Jahre lang hatte Celine mit vollem Einsatz dafür gesorgt, dass die Bösen in ihren Käfigen blieben, wo sie hingehörten, weggesperrt von der Gesellschaft, voneinander und von allen, denen sie Schaden zugefügt hatten. Und jetzt war alles umsonst gewesen.

Ein Mann kam um die Ecke. Celine hob ihre Waffe. Jackson blieb kurz stehen, lief dann weiter.

»Meine Familie«, rief er über die Schulter, machte eine unverständliche Geste und war verschwunden. Savva folgte ihm. Celine hörte ihre Schritte draußen auf dem Kies.

Sie betrat den Kontrollraum, lief wie betäubt auf und ab. Das Licht war gedämpft, damit die Bilder der Überwachungskameras auf den Monitoren besser zu sehen waren. Sie berührte den Entriegelungsknopf und andere Schalter, doch das Geschehene ließ sich nicht mehr rückgängig machen. Auf den Bildschirmen vor ihr war keine Bewegung zu erkennen, doch dann fiel ihr Blick auf die Bilder vom Hof und von den Außenanlagen. Die noch verbliebenen Häftlinge wurden vom Personal in Richtung Haupttor getrieben. Dabei handelte es sich um Ältere, Gebrechliche und psychisch Kranke oder vielleicht auch um solche, die kurz vor der Entlassung standen und sich vor den Konsequenzen eines Fluchtversuchs fürchteten. Celine konnte es kaum fassen, wie schnell und leicht das alles gegangen war. Kaum hatte der erste Wärter verkündet, dass er die Zellen aufmachen würde, waren die anderen nach und nach auf den Zug aufgesprungen. Wenn die Familie eines Kollegen in Gefahr war, hielt man offenbar zusammen, egal, welchen Schaden man damit anrichtete, wenn man die übelsten Schwerverbrecher auf die Menschheit losließ.

Sie beschloss, in den Hof zu gehen, um den Anblick der sperrangelweit offen stehenden Haupttore mit eigenen Augen zu sehen. So etwas hatte sie noch nie erlebt. Die meterhohen Stahltore, dick wie Lastwagenreifen, öffneten sich sonst nur weit genug, dass die jeweiligen autorisierten Fahrzeuge durchpassten. Aber das war jetzt wohl überflüssig. Die Tore standen weit offen, das Gelände war völlig ungesichert.

Die Gestalt, die sie aus dem Augenwinkel herbeilaufen sah, war groß und schlank. Ihr Hirn, das immer noch nicht verarbeitet hatte, dass diese Tiere aus ihren Gehegen entlaufen waren und sich frei bewegen konnten, tippte sofort auf Jackson, doch weit gefehlt.

Willy Henderson packte Celine am Arm und zerrte sie zurück in den Kontrollraum.

4

John Kradle stand auf dem Personalparkplatz des Gefängnisses und genoss die wärmenden Sonnenstrahlen auf seiner Haut. Es kam ihm der Gedanke, dass er noch nie hier gestanden hatte, obwohl er sich nur ein paar Schritte von seiner Zelle entfernt hatte. In der Nacht seines Transports war der Bus durch das hintere Tor hereingefahren, ein weniger eindrucksvolles, niedrigeres Stahltor auf der Südseite des Komplexes. Damals hatte er kaum bemerkt, wie ihn die Anlage verschluckte. Wie ein riesiger Wal einen kleinen Fisch. Man hatte ihn gerade wegen Mordes an seiner Familie verurteilt. Er hatte das alles nicht wahrgenommen, war viel zu sehr damit beschäftigt gewesen, nicht laut loszubrüllen.

Aber dass er überhaupt hier stehen konnte, überstieg bereits seine kühnsten Träume. Auf dem Asphalt. Die Hände frei baumelnd. Die Sonne im Gesicht. Hundert Meter, mehr oder weniger, vor der großen Freiheit.

Männer sausten an ihm vorbei, flohen wie die Ratten vom sinkenden Schiff, sie johlten, jubelten. Zuerst war Kradle überrascht gewesen, wie viele Häftlinge in Sekundenschnelle die Fenster der Autos auf dem Personalparkplatz eingeschlagen, die Motoren kurzgeschlossen hatten und losgebraust waren, aber dann ging ihm auf, dass Autodiebstahl vermutlich zu den Kernkompetenzen jedes Knastbruders gehörte. Er beobachtete erstaunt, wie sich nahezu wortlos Allianzen bildeten, Häftlinge streckten die Daumen aus, quetschten sich auf die Rückbänke der gestohlenen Fahrzeuge, die dann hupend weiterfuhren in Richtung Straße. In der Ferne sah er die Frauen und Kinder der Wärter. Sie hatten sich im Schutz des schief stehenden Busses zusammengekauert, während die mit Verbrechern vollgestopften Autos an ihnen vorbeizischten, Staubwolken hinter sich aufwirbelnd.

Alle hatten ein Ziel: die Zufahrtsstraße zum Highway und von dort weiter nach Vegas oder Utah. Kradle konnte sich gut vorstellen, wohin es die meisten von ihnen ziehen würde.

Er betrachtete das riesige Haupttor, die beiden Flügel ausgebreitet wie offene Arme. Ein Häufchen Mitarbeiter hatte sich dort zusammengerottet und verfolgte mit verschränkten Armen und schicksalsergebener Miene das Spektakel des Massenausbruchs. Manche hingen an ihren Handys, marschierten nervös auf und ab. Vielleicht wollten sie ihre Angehörigen vor dem bevorstehenden Einfall der Schwerstverbrecher warnen.

»Nimm die Kinder und fahr zu meiner Mutter«, sagte einer der Wärter. Kradle kannte ihn nicht. Im Todestrakt, wo er die letzten fünf Jahre gesessen hatte, arbeiteten nur zehn Leute. »Cherie, steig ins Auto und fahr sofort los. Jetzt! Und halte nirgendwo an.«

»Geh in den Keller, und komm nur raus, wenn du meine Stimme hörst.« Eine Schließerin lief an Kradle vorbei, am Handy, Pistole gezückt, Finger am Abzug. Sie bemerkte ihn gar nicht, ging einfach weiter. Sein Gesicht war nur eines von vielen in einem Meer von Kriminellen. Sie rannte auf einen Wagen am äußersten Rand des Parkplatzes zu, fuchtelte mit der Waffe herum, um ein paar Häftlinge von der Fahrertür zu vertreiben, stieg ein und brauste davon.

Celine schlug mit solcher Wucht auf, dass ihr kurz die Luft wegblieb. Die Waffe fiel ihr aus der Hand, schepperte über den Betonboden und verschwand unter dem Schaltpult. Sie rappelte sich auf und kroch ein paar Meter weiter, rang verzweifelt um Atem, aber Henderson packte sie am Fußgelenk, zerrte sie zurück, zog ihr sämtliche Waffen vom Gürtel und schleuderte sie durch den Raum. Ihren Schlagstock behielt er, briet ihr damit ein paarmal eins über, der Schmerz so plötzlich und heftig, dass ihr fast die Sinne schwanden. Alles blitzte. Zack-Zack-Zack. Vor ihren Augen waberte roter Nebel. Kurz bevor sich ihr Hirn in die Dunkelheit verabschiedete, schickte es ihr noch einen Gedanken: Strategisch vorgehen! Kühl und sachlich. Wie sie es gelernt hatte. Wie eine Maschine.

Sie kniff die Augen zusammen und spürte, dass er sich über sie kniete. Er war also noch in Reichweite. Celine schlug blind zu. Handknochen auf Nasenbein.

Volltreffer!

Sekundenlang hatte sie sich in die Defensive begeben, aber jetzt stand alles auf Angriff. Bring dich in Sicherheit, fasse einen Plan, schlag zu! Sie hob die Arme, verschränkte die Finger über ihrem Kopf und wartete, bis die wütenden Schläge ihres Widersachers etwas nachließen, um ihm das Knie zwischen die Beine zu rammen. Henderson krümmte sich, sein Kopf fiel ihr schwer auf die Brust, dann stieß er einen ohrenbetäubenden Schmerzensschrei aus. Celine zögerte nicht lang, sondern krallte die Finger in seinen Hals und sein Gesicht, bis er sich von ihr herunterrollte. Sie drehte sich auf den Bauch und kroch auf allen vieren Richtung Tür, aber er hatte sie schon wieder gepackt, diesmal mit frischer Kraft, als hätte ihm die Wut über ihre Gegenwehr neue Energie verliehen.

Sein Arm schlang sich um ihre Kehle, fett, schweißnass und haarig, und er drückte so fest zu, dass sie den Druck hinter ihren Augen spürte.

Dann kam ein Krachen, und der Druck war verschwunden.

Er hat mir das Genick gebrochen, dachte sie.

Der Gedanke war glasklar. Instinktiv bewegte sie die Zehen, erwartete Taubheit, Lähmung, aber sie konnte sich immer noch bewegen. Hendersons Arm war weggerutscht. Wieder kam dieses Krachen, ein-, zwei-, dreimal. Celine rollte sich auf den Rücken und sah John Kradle über dem großen Henderson stehen, er hob den Arm und ließ ihn auf den Mann am Boden niedersausen. In der Hand hielt er den Toaster, den er Henderson jetzt wie einen Hammer mit voller Wucht ins Gesicht zimmerte. Das glänzende Gerät war blutverschmiert.

Er schlug Henderson vor Celines Augen zu Brei, sie sah tatenlos zu, vom Schock gelähmt. Seltsame Gedanken zogen durch ihr Hirn, es ging um das Blut, das Kradle ins Gesicht spritzte und die Art, wie der den Toaster hielt, mit zwei Fingern in den Schlitzen, den Daumen um den Boden geklammert. Wie eine Bowlingkugel.

Und plötzlich war sie wieder hellwach, ihr Körper stand Gewehr bei Fuß. Sie kroch unter das Schaltpult, schnappte sich ihre Waffe und fuhr herum. Henderson regte sich nicht mehr, Kradle stand über ihm, Toaster in der einen, ihren Schlagstock in der anderen Hand.

»Sind Sie …«, sagte er, bevor er aufschrie. Celine hatte drei Schüsse abgefeuert. Kradle starrte sie entsetzt an. Die Kugeln waren direkt neben seinem Kopf in die Wand eingeschlagen, hatten sein Ohr nur um Millimeter verfehlt. Er ging in Deckung, Toaster und Schlagstock fielen zu Boden.

»Himmelarsch!«, heulte er, als die Schüsse verklungen waren. »Ich rette dir hier gerade das Leben, verdammt!«

»Auf den Boden!«, knurrte Celine. »Auf die Knie, Häftling! Hände hinter den Kopf!«

»Du hast doch eine Macke!« Kradle erhob sich und trat ein paar Schritte zurück. »Wenn du mich abknallen willst, nur zu, Celine. Ich wollte nur mein Zeug holen.«

Sie schoss nicht. Kradle marschierte aus dem Kontrollraum. Celine tastete sich bis zum Überwachungsfenster vor. Sie hörte ihn zu seiner Zelle rennen. Ein paar Minuten später kam er wieder an ihr vorbei, in der Hand hielt er seine Habseligkeiten, in einen Kissenbezug gestopft. Er verschwand durch die Tür am Ende des Ganges, die zum Hof hinausführte.

Celine kroch zu Henderson, konnte sich aber nicht überwinden, sein zerstörtes Gesicht zu betrachten. Ihre Hände waren glitschig vom Blut, als sie ihm die Handschellen anlegte, von ihrem und von seinem. Sie ließ sie einschnappen, rappelte sich auf, sammelte ihre Waffen ein und wankte langsam auf die Tür zu, durch die Kradle verschwunden war.

Raymond Ackerman saß in seiner Zelle und verfolgte das Chaos da draußen. Er hatte den Anruf im Lautsprecher, die kurz darauf einsetzenden Schreie und Jubelrufe der aufgeregten Häftlinge und schließlich das Getöse des Ausbruchs da draußen vor seiner Zelle live mitverfolgt. Zwei Schließerinnen waren direkt vor seinem Sichtgitter stehengeblieben, sie klammerten sich panisch aneinander und stammelten vor sich hin. Am Ende schlossen sie sich in einer Vorratskammer ein, gerade noch rechtzeitig, bevor die Zentralverriegelung geöffnet wurde. Die ganze Zeit über rührte er in einem Topf auf seinem kleinen Campingkocher herum – pikante Ramensuppe mit Rind, die leeren Packungen lagen auf dem Metalltisch neben der Toilette. Er dachte scharf nach, konnte sich aber nicht erinnern, in Pronghorn je etwas Ähnliches erlebt zu haben, auch nicht in den vielen anderen Haftanstalten, die er während seiner Knastkarriere abgeklappert hatte. Siebenundsiebzig Jahre auf der Erde, zweiundvierzig davon hatte man ihn hinter Gittern, Stahlgeflecht, schusssicherem Glas oder was auch immer eingesperrt, aber einen Massenausbruch hatte er noch nie erlebt. Das war was ganz Besonderes. Er rührte in seiner Nudelsuppe und wartete, bis wieder Ruhe einkehrte und nur noch das Klirren des Löffels in seinem Topf zu hören war.

Niemand kam, um nachzusehen, ob »Axe« Ackerman sich dem Ausbruch angeschlossen hatte. Old Axe wurde meist vergessen. Er war still, bewegte sich langsam und verlangte nicht viel. Wenn in der Gefängniskantine ein Streit ausbrach, hielt er sich im Hintergrund. Wenn seine Zelle umgekrempelt wurde, stellte er sich gehorsam mit dem Gesicht an die Wand, die Hände schön in Sichtweite. Jetzt saß er auf seiner Pritsche, genoss die Stille, aß sein Süppchen und freute sich mal wieder darüber, dass er nach jahrelanger Übung endlich gelernt hatte, Nudeln mit dem Löffel zu essen. In Block H gab es keine Gabeln – als könnten die Jungs nichts anderes finden, um sich abzustechen. Als wären nun alle in Sicherheit, weil Gabeln verboten waren.

So ein Schwachsinn.

Nach einer Weile stand Axe auf, trat vor seine Zelle und besah sich das Chaos im Aufenthaltsbereich. Vor ihrer Flucht hatten die Männer hier alles kurz und klein geschlagen, als glaubten sie allen Ernstes, sie würden nie wieder zurückkehren. Alles war mit Toilettenpapier dekoriert, es hing sogar von den Deckenventilatoren. Überall lagen Bücher, Becher, weggeworfene Gegenstände. Eine Zelle weiter unten im Gang brannte. Innerhalb von vierundzwanzig Stunden wäre hier garantiert wieder alles beim Alten und dann würden die Schließer ihre Pappenheimer dazu verdonnern, den gesamten Trakt mit der Zahnbürste sauber zu schrubben.

Axe hatte nicht vor zu fliehen. Die Welt kannte er aus dem Fernsehen, sie konnte ihm so ziemlich gestohlen bleiben. Es war laut und absurd da draußen. Die Leute aus den Serien waren unhöflich und niederträchtig und zogen sich an wie Witzfiguren, außerdem gab es sicher eine Menge Dinge, die er nicht wusste über das Leben und Benehmen in der heutigen Gesellschaft. Wenn man was Anständiges zu essen wollte, musste man es anscheinend mit dem Handy bestellen und mit einer Cloud bezahlen, beides hatte er nicht. Wenn er sich auch nur ein paar Meter vom Gefängnis entfernte, käme sicher gleich eine Drohne angeflogen, um sein Gesicht zu scannen, und dann würde sie ihm befehlen, schön wieder in seine Zelle zurückzukehren. Das war ihm alles viel zu anstrengend. Er wurde schnell müde. Musste haushalten mit seiner Kraft. Aber, dachte er sich, ich mache einen Spaziergang in den Hof, nur um die offenen Tore zu sehen, und vielleicht durchsuche ich danach ein paar Zellen nach Tütensuppen.

Im Hof war alles leer. Er trat an einen Torflügel und berührte ihn vorsichtig. Noch warm von der Wüstensonne. Noch ein paar Meter weiter, scheiß drauf, dachte er und spielte mit einem Stein unter seinem Schuh, rollte ihn vor und zurück. Die meiste Action schien sich um einen Bus mit Schlagseite abzuspielen, der einen halben Kilometer entfernt in der Wüste stand. Leute fielen sich in die Arme, Kinder wimmelten umher. Axe hatte seit fast vierzig Jahren kein Kind mehr gesehen. Er schob die Hände in die Hosentaschen und verfolgte die Szene noch eine Weile.

Eigentlich lungerte er nur herum, erwartete jeden Moment, von einem Schließer bemerkt und wieder in seine Zelle bugsiert zu werden. Aber nichts geschah. Er musste an die vielen Tütensuppen denken, die da herrenlos in den leeren Zellen lagen. Dutzende Packungen wahrscheinlich. Am Ende entschied er sich, den Schließern ihren Job nicht unnötig leicht zu machen. Er würde während dieses Massenausbruchs nicht einfach friedlich in seiner Zelle verharren, sondern einen Spaziergang zu dem Josuabaum machen, den er am Fuße eines kleinen felsigen Hügels entdeckt hatte. Dieses Exemplar würde er sich mal genauer ansehen. Axe hatte ein halbes Leben lang keinen Baum mehr aus der Nähe betrachtet. Aber jetzt hatte er ein Ziel.

5

Die Wüstensonne knallte John Kradle auf den Nacken. Sie schlich ihm langsam um die Ohren, verbrannte ihm die Kopfhaut. In der Wüste von Nevada gab es keinen Winter, zumindest nicht vor Sonnenuntergang. Mit gebeugtem Kopf stapfte er durch die aufgesprungene, verdorrte Landschaft, immer einen Schritt vor dem anderen. Gelegentlich verfing sich seine Jeans im stacheligen Gestrüpp. Die weißen Gefängnisgummischuhe waren innerhalb kürzester Zeit braun und rieben ihm die Hacken auf. Sie waren für polierte Betonböden gedacht und kurze Strecken, boten keinerlei Halt, hatten nicht mal Ösen für Schnürsenkel, die man zu einer scharfen Waffe umfunktionieren konnte. Schon bald hatte sich der Schweiß von seinen Waden in den Schuhen gesammelt und brachte sie bei jedem Schritt zum Quietschen. Doch Kradle setzte seinen Weg fort, nur selten warf er einen Blick zurück. Das Gefängnis wurde immer kleiner.

Ein Helikopter flog über ihn hinweg, tief genug, dass Kradle das Wummern der Rotoren hinterm Brustkorb spürte. Unzählige Fahrzeuge sausten über die Zufahrtstraße zum Gefängnis, verschiedene Farben und Modelle. Sämtliche Einsatzkräfte, die man in kürzester Zeit mobilisieren konnte: Las Vegas Metro Police, Nevada Highway Patrol, SWAT-Einheiten, FBI, U.S. Marshals. Bestimmt mussten auch alle Mitarbeiter aus Pronghorn am Einsatz teilnehmen. Kradle hatte vor, in den Bergen zu verschwinden, bevor die Fahndung so richtig ins Rollen kam. Er schätzte, dass er noch mindestens acht Kilometer abreißen musste, bevor er irgendwo Schutz vor der Sonne fand.

Als er sich das nächste Mal umdrehte, um die Anzahl der Einsatzkräfte einzuschätzen, stellte er fest, dass ihm jemand folgte. Kradle wusste, dass der Mann nicht in seinem Trakt gesessen hatte. Er kannte keine Namen, aber alle Todeskandidaten vom Sehen. Mit seinen drei, vier Zellen weiter untergebrachten Nachbarn hatte er sich oft durch Zurufe unterhalten, und einmal, an Weihnachten, hatte er einen Kassiber über sechs Zellen geschmuggelt, um ein Tauschgeschäft einzufädeln: zwei Tuben Handcreme gegen einen Schokoriegel. Die anderen sah er nur, wenn sie an seiner Zelle vorbei in den Besuchskäfig oder auf den Hof geführt wurden.

Eine Weile hatte er gehofft, sein Verfolger würde irgendwann abbiegen, aber vielleicht hatte sich Kradle einfach den einzig vernünftigen Fluchtweg ausgesucht. Den direktesten. Der Typ kam allerdings nicht näher und fiel auch nicht zurück, daher wurde es Kradle irgendwann zu bunt. Er blieb stehen.

Der Typ blieb stehen.

»Kollege, beweg deinen Arsch hier rüber!«, rief Kradle.

Der Mann kam näher. Auf den letzten Metern hätte er der Logik nach nicht mehr größer werden sollen, aber das Gegenteil war der Fall. Irgendwie hatte sich Kradle völlig verschätzt, denn sein Verfolger war erheblich größer und breiter als erwartet.

»Du kannst mir nicht einfach nachlaufen«, sagte Kradle, obwohl sein Überlegenheitsgefühl einen kleinen Dämpfer erhalten hatte. Er wies auf eine Weggabelung. »Ich biege hier rechts ab. Du links, kapiert?«

»Ich will aber mit dir mit.« Der Typ griente. Mit seiner Lücke zwischen den Vorderzähnen sah er aus wie ein kleiner Junge. »Du siehst aus wie jemand, der weiß, wo’s langgeht.«

»Willst du …« Kradle schüttelte den Kopf. »Willst du mich verarschen? Ich kenn dich doch noch nicht mal, Kollege.«

»Ich bin Homer Carrington.«

»Hör zu, Homer. Es ist schlauer, wenn jeder von uns seinen eigenen Weg geht. Und ich gehe …«

»Ziemlich schlau von dir.« Homer strich sich über den kurzgeschorenen Schädel. »In die Berge abzuhauen. Die anderen sind alle auf dem Weg nach Vegas. Wozu in die Berge?, denken sie. Da gibt’s nur Felsen, und gefährlich ist es auch. Schlangen. Wildkatzen. Bis du sie überquert hast, haben sie die anderen längst wieder eingesammelt, und erst dann kommen sie darauf, hier zu suchen.«

»Das ist …« Kradle hielt sich die Hand über die Stirn, um sich vor dem grellen Sonnenlicht zu schützen. »Das ist vollkommen richtig. Also hast du es genau kapiert. Und deswegen biegst du da hinten links ab und suchst dir deinen eigenen Weg.«

Homer griente noch breiter. »Du bist ein schlauer Bursche.« Diesmal zeigte er seine Zähne in voller Pracht. Große weiße viereckige Beißer mit einer deutlichen Lücke in der Mitte. Das Lächeln entwaffnete und beunruhigte Kradle gleichermaßen. Er musste an einen Plüsch-Bandwurm denken, den er einst auf einem Schulbasar gesehen hatte. Süße Kulleraugen, länglicher, bleicher Körper.

»Danke«, sagte er. Okay. Hier war also eine andere Strategie angesagt. »Du willst sicher nicht in meiner Nähe sein, ich bin nämlich einer derjenigen, die sie mit Hochdruck suchen.«

Homer trat einen Schritt zurück. »O weh! Bist du etwa ein Serienmörder?«

Kradle nickte todernst. »Sehr gefährlicher Serienmörder. John Kradle. Ich habe zwölf Frauen umgebracht. Manche waren noch blutjung. Und Männer. Neun Männer habe ich auch gekillt. Auf brutalste Weise. Also stehe ich bei denen ganz oben auf der Liste. Ich versuche nur, so schnell wie möglich hier wegzukommen.«

»Hm, dann stehe ich auf dieser Liste wohl auch ganz oben«, sagte Homer ein wenig betrübt. Sein Blick wanderte zur Anhöhe, hinter der das Gefängnis lag.

Langsam stellten sich Kradles Nackenhaare auf. »Du bist …« Die Worte kamen ihm nicht über die Lippen.

»Wahrscheinlich besser, wenn wir zusammenbleiben«, sagte Homer. Er setzte sich wieder in Bewegung, hob die massigen Arme und klopfte Kradle im Vorbeigehen mit seiner Riesenpranke auf die Schulter. »Zwei Köpfe sind besser als einer«, sagte er unheilvoll.

Während ihrer Dienstzeit als U.S. Marshal hatte Trinity Parker schon einige Katastrophen erlebt. Zum Beispiel den Beinahe-Amoklauf von Brampton. Ein Typ hatte geschlagene fünfundsechzig Waffen in einem Doughnut-Karren ins Gerichtsgebäude geschmuggelt, an allen Sicherheitskontrollen vorbei. Unzählige Waffenteile, Messer und Munitionskartons hatte der Mann in Krispy-Kreme-Schachteln über mehrere Tage hinweg durch den Haupteingang geschoben und in einer nicht mehr genutzten Besenkammer versteckt, keine zwanzig Meter vom Richterzimmer entfernt. Das Komplott war nur aufgeflogen, weil eine ältere Dame sich zu ihrem Cappuccino einen Boston Cream Doughnut gönnen wollte, diesen aber fallen ließ und beim Aufheben den Lauf einer AK-47 unter dem Karren hervorlugen sah. Oder das Fiasko mit dem entflohenen Serienvergewaltiger, der es schaffte, sechs Sheriffs abzuhängen, und zwar auf einem Jahrmarkt, im Spiegelkabinett. Szenen wie aus einem Scooby-Doo-Zeichentrickfilm.

Aber beim Anblick der Szenen im Gefängnis von Pronghorn kam ihr der Gedanke, dass sie gerade Zeugin des größten Debakels in der Geschichte Nevadas wurde ‒ vielleicht sogar des ganzen Landes.

Wie bei jeder Fahndung nach entflohenen Häftlingen hatte man auf der Motorhaube eines Streifenwagens einen groben Einsatzplan aufgestellt und ihn später, nach Eintreffen zusätzlicher Kräfte, entsprechend der Informations- und Aktenlage angepasst und weiterentwickelt. Die Einsatzzentrale hatte mittlerweile die gesamte Knastkantine in Beschlag genommen. Trinity überwachte alle Aktivitäten von einer etwas erhöhten Station aus, unter ihr hatten sich die Leute zu lauten, ungeordneten Grüppchen rund um die Metalltische versammelt. Viele von ihnen, Wachpersonal der Haftanstalt in hellbrauner Uniform, trösteten einander oder tauschten sich entsetzt und mit ausschweifenden Gesten über das aus, was ihnen während des Ausbruchs widerfahren war. Manche von ihnen hatten blutende Nasen oder Kopfwunden, andere hatten im Kampf gegen die Insassen ganze Haarbüschel gelassen.

Unter ihnen befanden sich auch ein paar frisch eingetroffene Deputy Sheriffs, Highway Patrol Officers und Freiwilligenhelfer aus den umliegenden Städten und Bezirken, die den Anekdoten vom Ausbruch ungläubig lauschten. In einer Ecke hatte sich eine besondere Truppe versammelt: Zivilisten in normaler Kleidung, die leise in ihre Handys weinten oder lange Nachrichten an Familie und Freunde tippten. Die Leute aus dem Bus. Trinity entdeckte sogar mehrere heulende Kleinkinder und diverse aufgelöste Teenager, die sich mit der Handykamera filmten und ihre Erlebnisse brühwarm mit der Welt teilten.

Durch die vergitterten Fenster sah sie vor dem Gefängnis mehrere Helikopter landen, SWAT-Teams oder Reporter. Ein paar Häftlinge und Wärter standen gleichermaßen verwirrt am Zaun und beobachteten das Spektakel. Trinity nahm an, dass es sich hierbei um Insassen handelte, deren Entlassung kurz bevorstand oder die zu alt und zu institutionalisiert waren, um sich ihren Mitgefangenen anzuschließen. Kurzerhand schnappte sie sich den ihr angebotenen Becher mit Kaffee und betrachtete den Stapel Landkarten auf dem Tisch vor ihr.

»Könnte bitte jemand dafür sorgen, dass die Kids damit aufhören?«, sagte sie mit Blick auf die live-streamenden Teenager. »Nehmt allen Leuten aus dem Bus die Handys ab. Sämtliche Informationen über den Ausbruch bleiben hier im Gefängnis. Außerdem will ich, dass ihr die Tore dichtmacht. Die Presse bleibt draußen!«

Einige Deputys nickten und flitzten davon.

»Jetzt, wo ich hier bin, können wir den Kuschelkurs beenden und zum Angriff übergehen«, sagte sie. »Die ersten Straßensperren werden achtzig Kilometer von hier errichtet, die Wachposten werden verstärkt. Hiermit erteile ich Ihnen die Erlaubnis, auf jedes Fahrzeug zu schießen, das versucht, eine Straßensperre zu durchbrechen. Die meisten dieser Hirnzwerge werden direkt nach Vegas fahren, um es noch einmal richtig krachen zu lassen, bevor man sie wieder einbuchtet. Die richtig Gefährlichen werden abtauchen und versuchen, so lange wie möglich draußen zu bleiben. Wir müssen mit Einbrüchen in Autos und Häusern rechnen, vielleicht sogar mit Geiselnahmen. Geld, Klamotten, Nahrung. Führerscheine, Ausweispapiere. Organisieren Sie den Einsatz von Drohnen mit Wärmebildkameras und senden Sie eine Warnung an alle Mobilfunkteilnehmer im Radius von achthundert Kilometern.«

Einsatzkräfte liefen hektisch herum, um ihre Befehle umzusetzen, sie wiederholten ihre Worte, Handys am Ohr. Trinity hätte liebend gern einen Keks zum Kaffee gegessen, aber im gesamten Speisesaal waren keinerlei Lebensmittel zu sehen.

»Ich brauche was zu essen, und jemand soll den Saal mit Trennwänden in einzelne Einheiten unterteilen«, sagte sie, nippte an ihrem Kaffee und verbrannte sich glatt den Mund. Sie machte eine vage Handbewegung zur langen östlichen Wand. »Hängen Sie dort Fotos von sämtlichen entflohenen Häftlingen auf. Ich will ihre Gesichter sehen. Visuelle Information ist wichtig für mich. Und sortieren Sie sie nach Gefährlichkeitsgrad. Die richtigen Schwerverbrecher landen auf meiner Seite, in meiner unmittelbaren Nähe.«

Mehr Einsatzkräfte eilten davon, andere nahmen neben ihr ihre Plätze ein. Alle suchten Trinitys Nähe. Das kannte sie schon. Sie war eine ruhige Insel im tosenden Meer, und das zog die Leute an. Und natürlich wollte jeder wissen, wie sie diese absolute Vollkatastrophe in den Griff bekommen wollte.

Und Vollkatastrophe war noch milde ausgedrückt, Super-GAU wäre vielleicht passender. Dabei ging es Trinity gar nicht so sehr um die Anzahl der entflohenen Häftlinge. Klar, es handelte sich um den größten Ausbruch, mit dem sie es je zu tun gehabt hatte, aber zumindest hatte man ihr sofort die Leitung übertragen. Wenn sie das ihr zugeteilte Personal richtig anwies und alle den Befehlen folgten, könnten sie in den nächsten Tagen viele von ihnen wieder einfangen. Viele dieser Idioten wussten nämlich gar nicht, was sie mit ihrer neu gewonnenen Freiheit anstellen sollten, außer hordenweise in den Bars, Bordellen und Casinos von Las Vegas einzufallen und Chaos zu stiften. Bei einem ähnlichen Fall, ein Massenausbruch in Chicago, bei dem einundzwanzig Gefangene aus einem Transportfahrzeug geflohen waren, hatte man sie leider erst eine Woche später hinzugezogen, was dazu geführt hatte, dass einige der Verbrecher bis nach Venezuela gekommen waren, bevor sie sie wieder einsammeln konnte.

Nein, nicht die Anzahl der Häftlinge machte ihr Sorgen, sondern die Tatsache, dass jetzt einige der übelsten Schwerverbrecher auf freiem Fuß waren. Drei von ihnen hätten ihrer Meinung nach gar nicht in Pronghorn einsitzen sollen.