Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

Alors que l'Homme se prépare à marcher sur la Lune, le Portugal de Salazar s'enfonce de plus en plus dans la dictature, le sous-développement, les guerres coloniales. Dans les campagnes, la vie a peu évolué. D'un côté des familles riches possédant les terres, les hommes, les chevaux, de l'autre des paysans sous-alimentés, exploités, souvent analphabètes, et toute une jeunesse sacrifiée qui part se battre en Guinée, au Mozambique, en Angola ou encore au Timor. A travers ce roman inspiré de faits réels, l'auteur, toujours en quête d'un idéal, nous brosse le tableau d'une société figée, hors du temps, où la détresse, la solidarité, l'amour et la mort, s'entrecroisent chaque jour.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 185

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

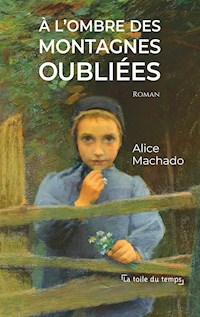

Illustration de couverture

Marguerite, petite paysanne du Blanc

Peinture de Léon Delachaux

Collection Musée Saint-Vic – Saint-Amand-Montrond

Nous remerçions Madame Élisabeth Mériot, adjointe aux Arts et au Patrimoine de la ville de Saint-Amand-Montrond, de nous avoir donné son autorisation pour la reproduction de ce tableau, ainsi que Madame Jeanne Andrivon, responsable du Musée Saint-Vic, pour son aide précieuse.

Pour contacter l’auteur

www.alicemachado.com

Pour ma mère

« Les chaînes du corps sont souvent les ailes de l’esprit. »

Nelson Mandela

— Et après les montagnes, qu’est-ce qu’il y a ?

— Après les montagnes il y a d’autres villages comme le nôtre, répondit mon père en me serrant très fort dans ses bras.

— Avec des enfants qui marchent les pieds nus ?

— Oui Angela, les pieds nus et le ventre souvent vide !

— Et après les enfants ?

— Après les enfants il n’y a rien, rien d’autre que l’Atlantique !...

Sommaire

I.

Chapitre

II.

Chapitre

I.

Le soleil se couchait et nous descendîmes la colline. En bas, avec ses maisons noires, dont certaines étaient recouvertes de paille, notre village renvoyait l’image d’un temps qui n’avait pas évolué. Nous étions fin septembre. Comme toujours, en cette saison, une forte odeur de foin sec et de mûres sauvages se répandait dans l’air du soir.

Je sentais la main calleuse de mon père serrer la mienne et la chaleur de son corps jeune et desséché me parcourait. Soudain, il s’arrêta, s’agenouilla, puis ramassa une poignée de terre poussiéreuse.

— Tu vois cette terre Angela, dit-il en la pressant fortement entre ses doigts, même si elle est sèche et peu fertile, c’est elle qui nous fait vivre ! Demain tu vas avoir huit ans et tu dois comprendre ça !

Sa voix était pleine de ferveur et de lassitude. Elle retentit dans mes oreilles comme si je l’entendais pour la toute première fois.

Il resta là, gardant son poing fermé, sans plus rien dire, puis il l’ouvrit lentement et je suivis des yeux la fine poussière qui s’échappait du creux de ses doigts.

— C’est une vallée presque sans âme, poursuivit-il en fixant sa main vide, mais il nous faut croire en elle...

Plus tard, sur le chemin du retour, nous croisâmes des paysans qui revenaient des champs, exténués. Comme mon père ils avaient le front sillonné, brûlé par le soleil. Je les observais un instant puis, presque malgré moi, je détournai rapidement mon regard vers le domaine des Macedo, une des plus riches familles du village. Leur immense maison en pierre de taille se dressait fièrement dans la lumière du couchant et je pensai, comme à chaque fois que je la regardais : « C’est dans cette maison-là que j’aurais voulu vivre ! »

Alors, pendant quelques secondes, j’imaginai qu’elle s’avançait vers moi, dans toute sa splendeur, et qu’en ouvrant sa grande porte elle m’invitait à me perdre en elle. Heureuse, je parcourais ses couloirs sans fin, ses chambres soyeuses et bien aménagées, et mes pieds nus se laissaient doucement caresser par le sol fraîchement ciré...

Oui, c’était bien dans cette maison-là que j’aurais voulu être !

Le crépuscule cachait déjà le sommet des montagnes quand nous arrivâmes chez nous. En nous apercevant, mon frère, Florencio, courut aussitôt à notre rencontre. Il serrait avec amour un ballon fait de plastique et de vieux chiffons. Comme il était beau avec son visage d’ange où brillaient deux grands yeux aussi noirs que des olives trop mûres !

Florencio était mon seul ami. Avec lui je rêvais, j’oubliais presque notre pauvreté, et même si j’étais d’un an son aînée, il était bien plus fort que moi, n’ayant jamais peur de rien.

Ce soir-là, en nous couchant, nous fîmes comme toujours une longue prière à Jésus. Moi je lui demandai une poupée et Florencio un vrai ballon. Puis, avec l’espoir d’avoir été entendus, nous nous endormîmes paisiblement.

Dans la nuit je fis un rêve merveilleux : assis sur les ailes d’un ange blond, Jésus descendit du ciel, traversa la paille noire qui couvrait notre maison et vint poser sur mon lit des jouets magnifiques. Ravie, je les pris aussitôt et les pressai très fort contre mon cœur...

À mon réveil les jouets avaient disparu, mais dans le vide de mes mains je ressentais encore l’empreinte de leur forme magique.

Ce matin-là, pour la première fois depuis longtemps, mon père partit pour la ville, qui se trouvait à moins d’une heure à pied de notre village.

C’était un dimanche, celui de mes huit ans. Un vent de fin d’été rythmait le ballet des feuilles jaunies qui tombaient maintenant en masse sur le sol, alourdies par la pluie, une pluie fine et interminable. Depuis que les Russes avaient envoyé un homme marcher dans le ciel, quelques années auparavant, certaines personnes du village disaient que les nuages étaient troués. Ils ajoutaient même que ce serait pire encore si les Américains débarquaient finalement sur la Lune comme ils l’affirmaient, qu’il faudrait s’attendre alors à un nouveau déluge. D’autres pensaient plus simplement qu’à l’époque des fusées, le principal moyen pour se déplacer dans nos campagnes restait la charrette à cheval et que notre pays était donc bien en retard. Mais ils le faisaient discrètement et jamais en public...

Mon père fut bientôt de retour à la maison. Ses sabots usés étaient couverts de boue noire et ses vêtements trempés collaient à sa peau, comme s’il venait de sortir de l’eau.

À peine arrivé, il me fit signe de venir avec un large sourire. Sa voix était très douce. Il glissa lentement la main dans la poche de sa veste et en retira une petite poupée blonde, qu’il me tendit tendrement. Comme elle était jolie ! Et comme mon père était heureux d’avoir pu me l’offrir pour mon anniversaire !

Je la pris très vite et je la serrai avec dévotion contre moi. Tout mon être frissonnait. C’était la première fois que je tenais dans mes mains une vraie poupée et avec elle j’avais la sensation de pénétrer dans un monde merveilleux, enchanteur...

Florencio, assis sur le pas de la porte, nous regardait en silence. Ses grands yeux semblaient deux charbons ardents.

Tout à coup il se leva, fixa mon père et d’une voix impatiente demanda :

— C’est Jésus qui t’a donné la poupée ? Et mon ballon, tu l’as mon ballon ?

Le visage de mon père s’assombrit brusquement et il répondit, la gorge nouée :

— Jésus n’avait plus de ballons, il les avait déjà tous donnés, mais pour ton anniversaire il m’a promis de t’en apporter un !

— Tu mens ! Jésus a tous les ballons qu’il veut, reprit-il, envahi par les sanglots.

Sans même attendre sa réponse, il sortit brutalement de la maison et courut en direction des bois. Mon père le regarda partir, en plein désarroi, sans pouvoir réagir.

Emportée par l’émotion je le suivis aussitôt, et après une course empressée, je le retrouvai près d’un arbre, rempli de tristesse. Ne sachant pas comment le consoler, je lui donnais ma poupée. Il la prit, la fixa un moment, caressa ses cheveux blonds, puis brusquement il la jeta avec rage sur le sol et l’écrasa avec ses sabots. Mon sang se glaça. En criant je m’agenouillai et je ramassai tous les morceaux. Devant moi mon frère me dévisageait, immobile, comme si ses pieds étaient cloués à la terre.

— Laisse-la cette poupée ! s’écria-t-il rouge de colère, elle n’est même pas jolie ! Moi, quand je serai grand, je t’en donnerai une dix fois plus belle !

— Je n’en veux pas de ta poupée, c’est celle-là que je veux ! Je ne te parlerai plus, tu m’entends, je ne te parlerai plus !

Le cœur brisé comme celui de ma poupée je courus à travers les champs, en direction de la rivière. La pluie frappait mon visage, les collines tournoyaient autour de moi et je tournoyais avec elles. Arrivée au bord de l’eau, je m’y précipitai, sans la moindre hésitation. Elle était agitée. Je sentais mes pieds s’enfoncer dans le fond vaseux, mais désespérée j’avançais toujours, comme hypnotisée…

Soudain, j’entendis la voix de mon père, une voix pleine d'inquiétude :

— Angela ! Ne bouge plus, je suis là !

Il se précipita alors dans la rivière, me souleva d’un geste protecteur et me tira rapidement hors de l’eau en s’assurant que j’allais bien. Ses doigts tremblaient en caressant mes cheveux trempés et son souffle était haletant.

Épuisée, je posai doucement ma tête sur son cœur. Il battait très vite. Je regardai mes mains. Elles étaient vides. La rivière froide avait emporté avec elle tous les morceaux blessés de ma poupée...

J’eus de la fièvre et durant quelques jours je ne quittai pas ma chambre. Florencio venait très souvent s’asseoir près de moi. Il restait là, sur le bord du lit, silencieux. Ses grands yeux avaient la couleur noire du regret, cependant je ne lui parlais pas. Il avait tué ma poupée. Maintenant elle était partie pour toujours dans l’eau tumultueuse de la rivière et jamais plus je ne la sentirais contre moi.

Mais un soir, son visage si tristement beau et la pensée qu’il n’avait pas eu son ballon me firent presque l’oublier. C’était mon frère, je l’aimais et j’éprouvais de la peine pour lui.

Je l’embrassai alors très fort sur le front et en me blottissant contre sa poitrine, je lui murmurais :

— Florencio, aujourd’hui on va faire une prière à Jésus rien que pour ton ballon !

— Tu n’es plus fâché contre moi ?

— Non, je ne le suis plus, ce n’est pas de ta faute si nous sommes pauvres…

Le matin d’après, la rentrée scolaire arriva. C’était pour moi la toute première fois que je devais aller en classe et ma mère m'apprêtait avec beaucoup d’amour et de soin.

— Surtout ne déchire pas ta robe neuve, et fais bien attention à tes chaussures, elles doivent te durer toute l’année, me disait-elle sur un ton appuyé, tout en fixant sur mes cheveux un petit nœud rose.

Mais moi je ne l’écoutais pas vraiment. Je me contemplais dans le vieux miroir et cette nouvelle image de moi me pénétrait, me ravissait, un sentiment de fierté m’envahissait et pour la première fois je me sentais belle, presque aussi belle que la poupée brisée par mon frère. J’étais plongée dans un rêve et ma terre de misère devenait comme par enchantement un pays merveilleux...

À côté de moi, Florencio me regardait en fronçant les sourcils. Il était visiblement jaloux.

Lui, il n’avait que ses sabots usés et il était encore trop jeune pour m’accompagner à l’école...

D’un pas léger dans mes nouvelles chaussures, je quittai la maison en direction de l’école. Baigné dans la lumière d’automne, l’air sentait bon le raisin mûr. En passant devant l’église, je fléchis un genou et avec respect je fis le signe de la croix.

Des enfants mal habillés jouaient dehors, tout le long du chemin boueux. Ils me semblaient différents aujourd’hui, presque joyeux, comme dans un rêve éveillé. Un vent rafraîchissant caressait mes joues, se glissait dans les boucles de mes cheveux. Les montagnes autour de moi s’épanouissaient au soleil et mon regard se perdait dans leurs formes vertigineuses.

Quelques minutes plus tard, j’arrivai dans la cour de l’école, sans même m’en être rendue compte.

Tous les enfants étaient là, impatients, devant la porte de la classe qui bientôt s’ouvrirait pour moi aussi. La curiosité et la peur se lisaient sur chaque visage. Certains s’étaient levés à l’aube car ils venaient des villages voisins, là où il n’y avait même pas d’école. Leur sacoche sur le dos, avec juste une tranche de pain noir et quelques figues pour le repas, ils avaient déjà beaucoup marché et leurs pieds presque nus, blessés par les pierres du chemin, avaient la couleur rouge de la terre.

L’arrivée de l’institutrice provoqua le silence dans la cour. Son visage austère et son regard froid me firent sursauter. Sans même nous parler elle fouilla dans son sac en cuir noir et en sortit un trousseau de clefs. Puis d’une voix de pierre, elle nous ordonna d’entrer. Comme les autres enfants, je redoutais à présent de franchir le seuil de cette classe, mais comme eux, je n’avais pas le choix.

À l’intérieur je fus saisie par un énorme portrait accroché au mur derrière le bureau, dont le regard implacable me donna des frissons. Juste à ce moment précis, l’institutrice s’exclama de manière solennelle :

— Voici le portrait de Salazar, notre chef d’État ! Vous apprendrez très vite qu’il est plus qu’un dirigeant, c’est un saint qui garde la nation. À chaque fois que vous rentrerez dans cette classe vous devrez lui rendre hommage.

Lui rendre hommage, c’était rester debout quelques instants, dans un profond silence, le corps bien raide, les pieds joints, le bras droit tendu, en gardant les yeux rivés sur son visage au regard dominateur.

Le salut terminé, nous fîmes le signe de la croix, la prière du matin, elle aussi obligatoire, et sans tarder l’institutrice distribua les places dans la salle.

C’est ainsi que je fus placée à côté de Sonia, l’une des filles des Macedo.

À mon retour, en fin d’après-midi, ma mère m’attendait devant la maison en souriant. Ses mains étaient encore couvertes de terre et son visage était marqué par la fatigue de sa journée.

— C’est comment l’école ? me demanda-t-elle avec curiosité, tandis mon petit frère Tino suçait avec avidité le lait chaud de son sein. Ta maîtresse est gentille ?

— Elle a l’air sévère !

— Vraiment ? Mais grâce au ciel tu peux aller à l’école ! Moi je n’ai pas pu, je devais rester à la maison pour garder mes petits frères, en plus l’ardoise et le livre de classe coûtaient trop cher ! Mais toi Angela, apprends bien tes leçons, car bientôt les femmes qui ont des fils dans la guerre des colonies te feront lire leurs lettres et ton père sera très fier ! Maintenant va vite te changer ou tu vas finir par salir ta jolie robe !

Je partis alors dans ma chambre où je retrouvai Florencio, allongé sur le lit, qui semblait m’attendre. C’était la première fois qu’il restait seul toute la journée et il avait l’air contrarié. En silence, il me regarda retirer ma robe et mes chaussures puis, tandis que je remettais mes sabots et mon autre robe usée jusqu’à la corde, il ouvrit mon livre de classe et regarda les images en tournant les pages d’un geste brusque.

— Fais attention, tu vas le déchirer ! L’année prochaine il doit te servir aussi !

— Je ne veux pas de ton livre, s’écria-t-il furieux, il ne me plaît pas, je ne veux pas aller à l’école, l’école ça sert à rien !

— Tu ne veux pas apprendre à lire ?

— Pour être paysan pas besoin de savoir lire ! Le père il sait lire, lui ? Il sait seulement faire paysan, c’est tout !

Je ne savais pas quoi lui répondre, mais j’étais sûre que l’école servait bien à quelque chose et que plus tard mon frère finirait par changer d’opinion. D’ailleurs, il était encore bien trop jeune pour avoir des opinions.

Pendant quelques temps encore il resta là, à me regarder du coin de l’œil, l’air un peu vague, puis il me dit finalement :

— Tiens, le voilà ton livre, n’aie pas peur !

Puis il ajouta avec un regard malicieux :

— J’ai mieux que ça, moi ! J’ai fait un autre ballon, avec de la vraie ficelle ! Viens, je vais te le montrer !

Sans me laisser le temps de parler, il me saisit par la main et avec empressement me fit sortir de la maison en m’indiquant du doigt où il se trouvait.

Mondego, notre chien fidèle, le complice de nos jeux et de nos secrets, vint nous rejoindre aussitôt, prêt à bondir sur ce ballon qu’il semblait déjà bien connaître…

C’était vers la fin de la journée. Le soleil d’octobre disparaissait derrière les collines. Comme ils le faisaient tous les jours, des paysans se traînaient jusqu’à chez eux, la bêche sur l’épaule, exténués.

En les voyant toujours pleins de poussière, osseux, je pensais tout d’un coup à mon frère, à ce que serait sa vie dans quelques années si rien ne changeait, et je me mis à prier.

Je priai pour cette main tendre qui serrait la mienne aujourd’hui ne devienne jamais la main rugueuse d’un paysan de cette terre.

À l’école, le mercredi était un jour différent des autres. À peine arrivée, l’institutrice hissait le drapeau devant le grand portrait de Salazar, puis nous ordonnait de nous mettre en rang, de tendre le bras droit et de chanter avec fierté l’hymne national. Le chant terminé, elle récitait toujours la même phrase que nous connaissions par cœur :

— Soyez dignes d’être les enfants de cette nation. Sachez qu’elle passe avant tout et que pour elle, vous devez, s’il le faut, donner jusqu’à votre dernière goutte de sang !

Puis, les mains jointes, nous faisions une longue prière afin que Dieu garde notre Chef et la leçon commençait.

Ce fut justement par un mercredi brumeux, que je fis mieux connaissance avec Analia. C’était une petite fille pauvre, plus que pauvre. Pendant la récréation elle restait toujours seule, oubliée dans un coin de la cour et personne ne voulait s’amuser avec elle. Dans sa robe usée et ses chaussures trouées, le visage amaigri, Analia faisait de la peine à voir.

Elle vivait seule avec sa grand-mère, dans une maison sur la colline, à l’écart du village. Son père, elle ne l’avait jamais connu, et sa mère était morte en lui donnant la vie. Malgré son jeune âge, Analia bêchait, cultivait les quelques parcelles de terre que sa grand-mère trop âgée ne pouvait plus travailler. Souvent elle gardait aussi les enfants des paysans en échange d'un morceau de pain.

Aujourd’hui elle s'approcha de moi, me sourit pour la toute première fois et me dit d’une voix douce-amère :

— Tu as une jolie robe ! Moi je n’ai que celle-là ! Elle est pleine de trous, mais ma grand-mère n’a pas d’argent pour m’en acheter une autre !

Bouleversée par ses mots, je restais là, sans savoir quoi lui répondre. Je savais seulement que j’avais le cœur serré et que j’aurais voulu tout partager avec elle. Mais partager quoi ? Je n’avais que ma pauvreté à lui offrir...

Je pris finalement sa main, une main d’enfant que la terre avait déjà rendue âpre, et je la pressai très fort. Elle tremblait. Je compris qu’Analia avait faim. Je lui tendis alors la tranche de pain et la pomme rouge que ma mère avait glissées au fond de mon sac. Elle les prit, et d’un geste presque sauvage les porta à sa bouche. Son visage terne s’illumina aussitôt. Comme j’étais heureuse de la voir manger avec autant de plaisir, découvrant ainsi ses belles dents couleur d’ivoire !

La voix de l’institutrice se fit alors entendre dans la cour :

— La récréation est finie ! Mettez-vous tous en rang et vite !

Elle se tenait droite sur le seuil de la porte, un bâton dans sa main, avec ce regard austère qui était une menace permanente.

Et aujourd’hui, dans sa robe noire, elle semblait encore plus effrayante.

Sans tarder nous reprîmes nos places dans la salle et sa voix de tonnerre retentit à nouveau dans nos oreilles :

— Nous allons faire la dictée ! Sortez vite vos ardoises et en silence !

Je vis Analia pâlir et mon cœur s’arrêta de battre. Elle n’avait toujours pas d’ardoise et l’institutrice allait la frapper injustement, une fois de plus.

Les murs de ma salle de classe étaient décorés avec des cartes de géographie. Celle de la métropole était ma préférée, car avec le bâton je pouvais montrer les fleuves et les villes, Chaves, Porto, Lisbonne, la capitale.

Puis il y avait les autres, les cartes des colonies, plus grandes, plus mystérieuses pour moi. Angola, Guinée, Mozambique, Timor…, là où il y avait la guerre. Souvent, en regardant les cartes et les garçons, l’institutrice déclarait avec exaltation :

— Quand vous serez des hommes, vous partirez là-bas, de l’autre côté de l’océan, défendre notre patrie !

Guerre, hommes, patrie, ces mots-là revenaient sans cesse dans sa bouche, mais au début c’étaient pour moi des mots vides. Je me demandais seulement pourquoi elle leur donnait autant de valeur et ce qu’ils cachaient en eux...

Maintenant, quand elle les prononçait, je ne pouvais m’empêcher de me retourner vers Carlos, un garçon de ma classe, qui venait de perdre son grand frère, âgé de 21 ans, dans la guerre des colonies. Assis au fond de la salle, les pieds couleur terre, les cheveux décoiffés, pâle, les yeux cernés, Carlos était si beau, si triste, qu’on aurait dit un ange chassé de l’Éden. Maintenant il parlait très peu, ne souriait jamais, comme si une partie de sa vie était morte avec son frère.

Ce fut en regardant son beau visage blessé que pour la première fois, je compris combien la guerre était terrible et par la suite, quand je croisais sur le chemin de l’école une jeune femme presque mère, qui portait dans son ventre l’enfant d’un soldat mort, je pensais avec effroi : « Défendre la patrie, c’était donc ça, perdre un père, un mari, ou un frère ! »

Alors le soir, avant de m’endormir, il m’arrivait de saisir la main de Florencio et en la gardant fermement contre moi, j’implorai le Seigneur, tout en me jurant que jamais je ne serais la sœur d’un frère mort.

Il faut dire que depuis ma naissance, je vivais dans ce climat de combat et de peur. J’écoutais les gens parler de la patrie, des massacres, des héros et de cette interminable guerre qui semblait ne jamais vouloir finir. Parfois même, dans mon imagination, les cartes de géographie se dressaient en s’agrandissant devant moi, l’air se remplissait de cris, les blancs et les noirs se battaient jusqu’à se confondre dans la même couleur rouge du sang.

Lorsque j’étudiais mes leçons, ma petite sœur Olivia, âgée de quatre ans, avait l’habitude de s’amuser en faisant des dessins sur mon ardoise. Un jour, innocemment, elle la laissa tomber sur le sol et elle se brisa en mille morceaux. Désemparée, je la grondais aussitôt, mais elle me regardait sans comprendre la peine qu’elle me causait. Elle savait seulement qu’elle venait de faire quelque chose qu’il ne fallait pas et ses grands yeux noisette se remplirent de larmes.