9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

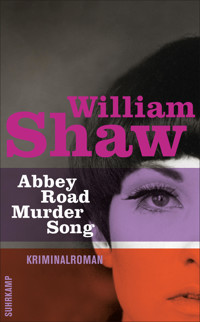

- Herausgeber: Suhrkamp

- Kategorie: Krimi

- Serie: Breen-Tozer-Trilogie

- Sprache: Deutsch

Swinging London – die Stadt ist ein einziges Beatles-Album: bunt, laut und fröhlich. Miniröcke beherrschen die Bürgersteige, Mini Cooper die Straßen. Die ganze Welt scheint nur noch aus Musik und Mode zu bestehen. Doch der Spaß ist nicht endlos: Unweit des Abbey Road Studios wird die Leiche einer jungen Frau gefunden. Auf der Suche nach ihrem Mörder lernen Detective Breen und seine Kollegin Tozer Londons düstere Kehrseite kennen. London, Oktober 1968: Die Jungen, Wilden und Schönen haben die Macht ergriffen. Sie haben ihre eigenen Fernsehprogramme und Radiosender, ihre Boutiquen und eine eigene Sprache. Die Röcke werden kürzer, die Hosen enger. Im Abbey Road Studio entstehen die wahrscheinlich wichtigsten Alben aller Zeiten. Und vor dem Studio warten Hunderte junge Frauen darauf, dass SIE erscheinen: die Beatles. Doch nur eine Straßenecke weiter zeigt sich ein anderes London. Die anonyme Leiche einer jungen Frau wird entdeckt. Der einzige Anhaltspunkt, den Detective Cathal Breen und seine Kollegin Helen Tozer haben: Sie muss ein Beatles-Fan gewesen sein. Ihre Ermittlungen führen die beiden vom Fan-Club der Fab Four zu einer Gerichtsverhandlung gegen John Lennon und zu George Harrisons Haus. Aber der wahre Grund, wieso das Mädchen sterben musste, ist viel tragischer, als sie es sich hätten träumen lassen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 544

Veröffentlichungsjahr: 2013

Ähnliche

London, Oktober 1968: Die Jungen, Wilden und Schönen haben die Macht ergriffen. Sie haben ihre eigenen Fernsehprogramme und Radiosender, ihre Boutiquen und eine eigene Sprache. Die Röcke werden kürzer, die Hosen enger. Im Abbey Road Studio entstehen die wahrscheinlich wichtigsten Alben aller Zeiten. Und vor dem Studio warten Hunderte junge Frauen darauf, dass SIE erscheinen: die Beatles.

Doch nur eine Straßenecke weiter zeigt sich ein anderes London. Die anonyme Leiche einer jungen Frau wird entdeckt. Der einzige Anhaltspunkt, den Detective Cathal Breen und seine Kollegin Helen Tozer haben: Sie muss ein Beatles‐Fan gewesen sein. Ihre Ermittlungen führen die beiden vom Fanclub der Fab Four zu einer Gerichtsverhandlung gegen John Lennon und zu George Harrsons Haus. Aber der wahre Grund, wieso das Mädchen sterben musste, ist viel tragischer, als sie es sich hätten träumen lassen.

William Shaw begann seine Karriere als Redakteur des Punk-Magazins ZigZag. Heute schreibt er für Zeitungen wie The Observer und The New York Times über Themen zwischen Pop- und Subkultur. Für das Magazin Details begleitete er New-Age-Traveller auf der Reise, schleuste sich in die rechte US-Musikszene ein und lebte einen Monat lang als Steinzeitmensch in der Wüste von Utah. Er veröffentlichte eine Sammlung kurioser Kleinanzeigen und ein Buch über junge Musiker in Los Angeles. Abbey Road Murder Song ist sein erster Roman und der Auftakt einer Reihe um die Ermittler Breen und Tozer. Er lebt und arbeitet in Brighton.

Conny Lösch lebt als Übersetzerin in Berlin. Sie hat u. a. Bücher von Don Winslow, Ian Rankin und Simon Reynolds ins Deutsche übertragen.

William Shaw

AbbeyRoadMurderSong

Roman

Aus dem Englischen vonConny Lösch

Suhrkamp

Die englische Originalausgabe erschien 2013 unter dem Titel A Song From Dead Lips bei Quercus, London.

eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2015

Der vorliegende Text folgt der 1. Auflage der Ausgabe des suhrkamp taschenbuchs 4475

Deutsche Erstausgabe

© Suhrkamp Verlag Berlin 2013

© 2013 William Shaw

Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das der Übersetzung, des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.

Umschlag: hißmann, heilmann, hamburg

Umschlagfoto: akg-images

eISBN 978-3-518-73473-5

www.suhrkamp.de

Für denleider verstorbenen,großartigenTom Hibbert

1968

eins

»Warum bist du nicht gegangen, als ich’s dir gesagt habe? Bevor wir aus dem Haus sind?«

Die Frage gilt einem kleinen Jungen in kurzer Hose, der wütend über den Bürgersteig stapft. Seine Nanny, die Haare vom Oktoberwind zerzaust, schiebt den riesigen Silver-Cross-Kinderwagen mit der rechten Hand und zerrt den kleinen Jungen an der linken hinter sich her. Das Baby hat Nee-Noo, den Filzelefanten, verloren und schimpft unter seiner gelben Decke. Sie sind im Park gewesen, wo sie keine einzige andere Nanny getroffen haben. War ja auch viel zu kalt, aber die Mutter der Kinder bestand auf einem morgendlichen Spaziergang vor dem Elf-Uhr-Tee. Sie glaubte an frische Luft und Bewegung, obwohl sie selbst lieber zu Hause blieb, Bonbons lutschte, Patiencen legte und stundenlang telefonierte, als würde es nichts kosten.

»Ich hab dir doch gesagt, dass du noch mal gehen sollst.« Die Nanny schleppt sich weiter wie ein Krebs, beide Arme ausgestreckt, der eine schiebt, der andere zieht. »Oder etwa nicht?«

»Aber als du’s gesagt hast, wollte ich nicht.«

Die Nanny trägt das hässliche marineblaue Cape, das sie nicht ausstehen kann, dazu die schwarzen Halbschuhe mit Quasten, eigentlich was für Omas. Schminke ist nicht erlaubt. Röcke mindestens knielang. Und der liebe Daddy? Kann die Finger nicht bei sich behalten.

Der kleine Junge, dessen Hand sie in ihrer hält, strahlt bereits die Selbstsicherheit einer Person aus, die weiß, dass eine Nanny nur eine lohnabhängige Angestellte ist – sie bekommt drei Pfund zehn die Woche plus Unterkunft und Verpflegung und darf entsprechend behandelt werden.

»Ich muss aber jetzt.« Der Junge spricht die Konsonanten deutlich und abgehackt aus, er stammt von Vorfahren ab, die glaubten, Befehle müssten möglichst einfach formuliert werden.

»Kannst du’s nicht einhalten?« Das erste Herbstlaub weht an den dreien vorbei. »Nur noch fünf kurze Minuten?«

Der Junge überlegt eine Sekunde lang, dann antwortet er schlicht: »Nein.«

»Zeig mir, was für ein starker Junge du bist.«

»Ich bin ein starker Junge, aber ich muss Pipi«, sagt er mit einer für sein Alter zu tiefen Stimme.

Die Nanny wünscht sich, sie wäre ihren Aufgaben besser gewachsen. Sie ist jung und unerfahren. Die Stelle hat sie nur angenommen, um der englischen Provinz zu entfliehen. Sie hatte sich in der Carnaby Street gesehen, stattdessen war sie in St John’s Wood gelandet bei einem verwöhnten kleinen Jungen in kurzer Wollhose, mit Strumpfbändern und Blazer, dessen Vater ihr an den Hintern grapscht, sobald die Mutter nicht hinguckt. Einsam und von Heimweh geplagt bleibt der 17-Jährigen abends nur Radio Luxembourg, ihr einziges Vergnügen. Das Radio verrät ihr, dass es irgendwo in England Menschen gibt wie sie, und das hält sie davon ab, verrückt zu werden. Gestern Abend hatte der Discjockey »Fire« von The Crazy World of Arthur Brown aufgelegt und sie wünschte, ihre Welt wäre auch so crazy, dass sie in Flammen aufgeht.

Sonntags hatte sie frei, aber wozu eigentlich? Sonntags war nichts los. An ihrem letzten freien Tag war sie nach Kensington gefahren, um sich die Klamotten in den Schaufenstern der geschlossenen Geschäfte anzusehen. Sie hätte sich sowieso nichts davon leisten können. Oft träumt sie mit offenen Augen, David Bailey würde sie entdecken, er würde sie in wunderschöne Kleider stecken, sie fotografieren und berühmt machen, aber wenn sie wie eine alte Hexe rumläuft, wird sie niemandem auffallen.

In London zu sein bedeutet nur, dass jetzt all das, was sich außerhalb ihrer Reichweite ereignet, noch stärker in ihr Bewusstsein rückt.

You’ve been living like a little girl, in the middle of your little world, and your mind, you know you’ve really been so blind, and now’s your time to burn.

»Was singst du da? Das klingt schrecklich. Hör auf.«

Hatte sie gesungen? Sie beschließt, den Jungen nicht zu beachten, schiebt den Kinderwagen weiter. Das Baby weint immer noch unter der gelben Baumwolldecke. Es ist fast Essenszeit.

»Du hast deine Popmusik gesungen. Popmusik ist schrecklicher Krach.« Er ahmt seine Mutter nach.

In der Sowjetunion ist Popmusik angeblich verboten. Chruschtschow schickt alle, die sie hören, nach Sibirien. In Spanien und Griechenland genauso. Nur dass man da eingesperrt wird. Und die Fingernägel rausgerissen bekommt. Und Miniröcke darf man auch keine tragen. Hier hämmert nur die Mutter an die Tür und verlangt, dass das entartete Geleier ausgemacht wird. Würden sich alle Teenager in England zusammentun, könnten sie alle über Dreißig töten. Alle Alten sollen sterben. Sogar ihr eigener Dad. Ihr wär’s egal. Waren die schwarzen Beeren an der Hecke giftig, an der sie den Jungen gerade vorbeigezerrt hat?

»Ich muss.« Meldet sich der Junge erneut. Wie das nervt. In diesem Teil Londons kann man nicht einfach irgendwo hinpinkeln. Die junge Nanny sieht sich um, fragt sich, ob sie an die Tür eines der weiß gestrichenen Häuser mit den schicken Wagen davor klopfen und bitten sollte, die Toilette benutzen zu dürfen. Aber sie ist schüchtern und unsicher.

»Ich mach in die Hose«, verkündet der Junge. »Wirklich.«

Mummy, Baby und Alasdair nehmen gemeinsam den Elf-Uhr-Tee, bevor sich Mummy verabschiedet und mit ihren Freundinnen Mah Jong spielt und Sherry trinkt. Sie kann ihn nicht nass nach Hause bringen.

Sie packt den Jungen fester an der Hand. »Hier entlang«, sagt sie und zerrt Little Alasdair entschlossen über die Hall Road.

»Au! Du tust mir weh.«

»Nein, tu ich nicht. Beeil dich.«

Sie ist müde und wütend. Sie hat sich eine ungünstige Stelle ausgesucht, um die Straße zu überqueren. Die Hauptstraße macht hier eine leichte Kurve. Den aus nördlicher Richtung entgegenkommenden Verkehr kann sie nicht sehen. »Schnell«, sagt die Nanny, ist schon halb drüber und erkennt erst jetzt die Gefahr. Aber der kleine Junge in der grauen kurzen Hose und der Jacke ist entschlossen und stark, er stemmt sich dagegen, als sie versucht, ihre beiden Schützlinge über die asphaltierte Fahrbahn zu bugsieren.

Die Nanny gewinnt das absurde Tauziehen, doch als sie sich dem Bordstein auf der anderen Seite nähert, muss sie die Räder des schweren Kinderwagens leicht anheben und ist dadurch kurz abgelenkt, Alasdair reißt sich los.

»Alasdair. Komm sofort her«, schreit sie.

Alasdair ignoriert sie und bleibt mit verschränkten Armen mitten auf der Straße stehen.

»Du dummer Junge!« Die Nanny schiebt den Kinderwagen auf den sicheren Gehweg, eilt zurück auf die Fahrbahn und will Alasdair packen. Aber der Junge springt grinsend weiter. Ätsch.

Ein Taxi kommt mit mindestens sechzig Stundenkilometern und grell orange leuchtender Anzeige um die Kurve gerast. Trotz des Tempos kann die Nanny den Schrecken im Gesicht des Fahrers sehen, als er mit weit aufgerissenen Augen das Lenkrad herumreißt.

Alasdair steht auf dem Asphalt, zu erschrocken, um sich zu rühren, das Gesicht urplötzlich kreideweiß, die Augen riesig.

Zirka dreißig Meter weiter, knapp neben einer roten Telefonzelle, kommt das Taxi schlitternd zum Stehen. Zum Glück hatten sie einen guten Fahrer erwischt. Er behielt die Kontrolle über das Fahrzeug, sogar als die Reifen gegen den Bordstein prallten und zurück auf die Straße sprangen. Eine Sekunde lang herrscht absolute Stille, als hätte die Welt aufgehört, sich zu drehen, dann kurbelt der Fahrer das Fenster herunter und streckt den Kopf mit der Tweedkappe heraus, reckt den Hals nach der jungen Nanny, die den widerspenstigen Erben in ihre Arme geschlossen hat.

»Blödes, bescheuertes Weibsstück.« Und um seine Aussage zu bekräftigen, brüllt er mit vor Schreck zitternder Stimme noch einmal: »Du saublödes, bescheuertes Weibsstück.«

»Siehst du, was du angerichtet hast?«, schreit die Nanny. »Siehst du, was du angerichtet hast?«

Die Lippen des Jungen beben. Sie biegt links in eine Seitenstraße ein, sucht ein ruhiges Plätzchen. Jetzt widersetzt er sich nicht mehr.

»Dummer Junge.« Wäre er ihr kleiner Bruder, hätte er sich längst eine gefangen.

Ein kleines Stück weiter die Seitenstraße entlang fällt ihr eine schmale Einfahrt auf, die zu einem Wohnblock führt. Ein modernes, auf einem ehemaligen Trümmergrundstück errichtetes Gebäude, sehr viel neuer als die großen viktorianischen Häuser an der Straße, doch vergleichsweise hässlich, ärmlich und schon jetzt heruntergekommen. Auf einem Pappschild an der Eingangstür steht »Concierge-Klingel außer Betrieb«. Sogar hier war man noch etepetete. Kein Hausmeister, mitnichten. Wir befinden uns im vornehmen Nordwesten, NW8. Links der Einfahrt befindet sich eine Reihe mit Schuppen, allesamt mit Vorhängeschlössern gesichert. Ein kurzer matschiger Fußweg führt zu einem asphaltierten Platz, über den kreuz und quer Wäscheleinen gespannt sind, dahinter ein Müllhaufen – ein verrostetes Fahrrad, ein durchweichter Pappkarton, eine fleckige alte Matratze, die Federn ragen schon heraus.

Sie zieht den Jungen in das Gässchen, blickt nach links und rechts und hinauf zu den Fenstern mit Spitzengardinen. Anscheinend guckt keiner.

»Da«, sie stupst den Jungen an der Schulter. »Mach da hin.«

»Da?«, fragt der Junge und mustert den Müllhaufen.

»Ja. Da. Beeil dich.«

Sie zittert immer noch. Sie stellt sich vor, wie das Taxi den Jungen erwischt, er durch die Luft fliegt, sein lebloser Körper auf die schwarze Fahrbahn knallt. Was hätte das für einen Ärger gegeben. Und natürlich hätte man ihr die Schuld zugeschoben. Sie zieht ein Tuch aus der Tasche und wischt sich über die feuchten Augen. Einen Moment lang ist es still.

»Ich kann nicht, wenn du guckst.«

»Ich gucke gar nicht«, protestiert sie. Sie kehrt ihm den Rücken zu und wartet, dass der Junge pinkelt. Natürlich weiß sie, was passieren wird. Der Junge wird sie verpetzen, weil sie ihn dumm genannt und seine Hand mitten auf der Straße losgelassen hat. »Hör zu. Ich verspreche, ich sag deiner Mummy nicht, dass du ungezogen warst. Das bleibt unser Geheimnis, ja?«

Der Junge antwortet nicht.

»Ich muss es ihr nicht sagen. Das bleibt unter uns.«

Der Junge ist mucksmäuschenstill.

»Ich hab noch Bonbons in meinem Zimmer. Ich geb dir welche ab.«

»Ich will hier nicht Pipi machen«, verkündet der Junge feierlich.

»Zum Kuckuck noch mal.« Sie wird böse. Er steht da, die Hände vor dem offenen Hosenstall, und blickt direkt auf den Müllhaufen. Dann wird er blass. Ist wohl noch der Schrecken nach dem Beinaheunfall mit dem Taxi, glaubt sie. »Was gefällt dir hier denn nicht? Ich dachte, du musst?« Sie vermutet, das gehört zu dem Upper-Class-Tic, der ihm antrainiert wurde, wir urinieren nur an dafür vorgesehenen Orten. »Mach schon. Das Baby muss seine Milch bekommen.«

»Ich will nicht auf die Lady pinkeln«, sagt er.

Eine Sekunde lang versteht die Nanny nicht, was er sagt. Welche Lady?

Der Junge fängt an zu weinen. Seinem Heulen fehlt aber die ansonsten gewohnte Lautstärke und Entrüstung. Etwas stimmt nicht. Als sie sich zu dem Kind hinunterbeugt, entdeckt sie unter der schmutzigen orangefarbenen Matratze etwas Dunkles, Glänzendes. Sie erkennt eine Nase und eine hochgezogene Oberlippe, höhnisch erstarrt in einer an Elvis erinnernden Pose. Das Gesicht einer Frau, ihre geöffneten Augen leuchten ohne zu blinzeln aus dem dreckigen Müllhaufen.

Erstaunlicherweise ist das Baby trotz des Geschreis und der quietschenden Bremsen bei dem Beinaheunfall auf der Hall Road eingeschlafen, doch jetzt genügt der kurze, erstickte Schrei der Nanny, um es zu wecken. Es schreit Zeter und Mordio. Die Vorhänge wogen, und an den Fenstern der Wohnungen oben erscheinen Gesichter.

zwei

Es war falsch gewesen, gestern zur Arbeit zu erscheinen.

Er war nicht er selbst gewesen. Nicht bereit. Müde. Nach seiner Schicht war er noch viel zu lange dort geblieben, nur weil er nicht alleine nach Hause gehen wollte.

Ihm war nicht klar, was genau vergangene Nacht passiert war. Da war ein Messer gewesen – und Blut. Angst auch. Danach hatte er sich im Krankenhausgang Notizen gemacht, doch als er sie gestern Nacht zu Hause las, ergaben sie kaum noch Sinn. Er begriff nicht, warum er sich so verhalten hatte.

Die Schwester hatte ihm versichert, Sergeant Prosser würde wieder gesund werden. Er habe zwar viel Blut verloren, aber es seien nur Fleischwunden. Breen war im Krankenhaus geblieben und hatte ihn sehen wollen, aber es war schon halb zwei Uhr morgens und die Schwester mit der gestärkten weißen Haube hatte ihm zugeraunt: »Er schläft, der Arme. Gehen Sie nach Hause ins Bett, legen Sie sich auch schlafen, und lassen Sie den Mann in Frieden.«

Er hatte nicht geschlafen.

Jetzt verließ er die Nummer 30, stemmte sich gegen den Wind. Die Strecke war er schon tausend Mal gegangen. Jede Straßenecke war ihm hier vertraut, dennoch entdeckte er alles Mögliche, was ihm nie zuvor aufgefallen war, ein zweimal parallel gebrochener Pflasterstein, eine Haustür, an der eine Postkarte mit dem Bild der heiligen Jungfrau Maria hing, befestigt mit zwei verrosteten Reißzwecken. Das Grau des Morgenlichts wirkte jetzt noch bedrohlicher.

Einen Meter vor ihm hielt ein Postwagen am Bordstein. Als Breen vorbeiging, zog der Fahrer bereits einen dicken Berg Briefe aus dem Bauch des Briefkastens und stopfte sie in einen Sack, dabei entglitt ihm ein einzelner weißer Umschlag und fiel aufs Pflaster. Sofort wurde er von einem Windstoß erfasst, herumgewirbelt und in die Richtung geweht, aus der Breen gerade gekommen war.

»Sie haben was fallen lassen«, rief Breen und zeigte auf den Brief, der die Straße entlangflatterte.

Der Postbeamte blickte nicht einmal auf, zuckte nur kaum merklich mit der Schulter und verschnürte den Postsack. Breen rannte dem Brief hinterher. Als er ihn fast erreicht hatte, kam wieder ein Windstoß und wehte ihn weg. Beim zweiten Mal trat Breen drauf. »Hab ihn«, schrie er, doch als er sich nach dem Postbeamten umsah, war dieser längst verschwunden. Breen steckte den Brief wieder in den Kasten und ging weiter.

Als er in die Wigmore Street einbog, war ihm bereits kalt und seine Kopfhaut kribbelte. Er verlangsamte seine Schritte, versuchte, gleichmäßiger ein- und langsamer auszuatmen. Dann blieb er stehen und zog ein Päckchen No 6 aus der Tasche. Die erste Zigarette. Eine Taube mit schorfigen Krallen pickte an einer Sandwichkruste und flog davon, ihre Flügelschläge waren erstaunlich laut. Er sah sich nach einer Bank oder etwas Ähnlichem um, wollte sich setzen und zu Atem kommen, aber er fand nichts. Und er war sowieso schon spät dran.

Die vertraute Musik aus Einfingertippen und ewig klingelnden Telefonen, der Gestank nach Zigaretten und Bodenpolitur.

Der Sergeant am Empfang nahm nicht einmal den Blick von der Zeitung, als Breen an ihm vorbeiging. Fast hatte er es bis an seinen Schreibtisch geschafft, als jemand etwas sagte. Es war der große John Carmichael –neue Lederjacke, weißes Hemd, das an seinem fleischigen Hals ein kleines bisschen zu eng saß, eine Kippe klebte an seiner Unterlippe.

»Was war los, Paddy?«, fragte er leise.

»Weiß jemand, wie’s Prosser geht?«, fragte Breen.

Jones, der Jüngste im Büro, blickte auf und sagte: »Sieh mal einer an, wer sich hertraut.«

Er glaubte, auch von irgendwoher ein »Arschloch« gehört zu haben.

Knallrot vor Zorn sagte Jones: »Er hat gesagt, du bist weggerannt und hast ihn mit dem Chinesen und dem Messer allein gelassen.«

Alle Augen waren auf ihn gerichtet, Breen ging weiter und setzte sich an seinen Schreibtisch. Das Morgenlicht sickerte durch die Leinenrollos. Olivetti-Schreibmaschinen, darin eingespannt Formulare in dreifacher Ausführung, weiß oben, gelb in der Mitte und rosa unten. Das Porträt der Königin.

Blackstones Polizeihandbuch und Butterworths Verwaltungsrecht. Grüne Lampenschirme aus Emaille hingen von der Decke, dick mit Staub bedeckt.

»Hast dir in die Hose geschissen und einen Kollegen im Stich gelassen.«

»Halt die Klappe, Jones. Das ist bestimmt nicht die ganze Wahrheit, oder Paddy?«

»Ich sag nur, wie’s war, das ist alles«, meinte Jones.

Das Schwarzweißfoto eines verkohlten Arms lag obenauf in Breens Eingangsfach. Sein Magen verkrampfte. Er drehte das Bild um.

»Prosser sollte einen Orden bekommen. Und du …«

»Halt, halt«, sagte Carmichael. »Komm schon. Wie geht’s dir, Paddy?«

»Mir geht’s gut.«

»Wieso hältst du zu ihm, Carmichael?«

»Junge, wir haben uns Sorgen um dich gemacht.«

»Oder auch nicht.«

»Hör auf, Jones.«

»Prosser hat gesagt, du bist so schnell gerannt, dass er glaubte, du trainierst für die Olympiade in Mexiko.«

»Hast du ihn gesehen?«

»Ich war heute Morgen im Krankenhaus. Es geht ihm einigermaßen. Dir haben wir das allerdings nicht zu verdanken. Was zum Teufel hast du dir dabei gedacht?«

»Hört mal, Jungs. Lasst den Mann in Frieden. Jeder hat mal einen schlechten Tag.«

Jones schnaubte. »Leck mich am Arsch.«

»Achte auf deine Ausdrucksweise«, rief Marilyn von der anderen Seite des Raums. »Es reicht jetzt.«

»Oho«, jaulte Jones. »Ich zeig dir gleich meine Ausdrucksweise.«

Die Tür von Baileys Büro ging auf. Alle senkten ihre Köpfe. Das Einfinger-Geklapper setzte wieder ein.

»Ah«, sagte Bailey. »Hab mich gewundert, was das für ein Lärm ist. Breen. Zu mir, bitte.«

Er nickte in Richtung seines Büros.

Bailey schloss die Tür hinter Breen und setzte sich langsam an seinen Schreibtisch. Ein dünner Mann mit Falten und tiefliegenden Augen. Ein weißer Zahnpastarest klebte ihm im Mundwinkel. Ein paar Stoppeln in den Hautfalten waren dem Rasierer entgangen.

»Haben Sie Ihren Bericht über die Ereignisse der vergangenen Nacht schon geschrieben?«

»Noch nicht, Sir.«

Bailey kaute auf seiner Unterlippe und sagte: »Schreiben Sie’s auf, solange die Erinnerung frisch ist.«

In den beiden Jahren, die Breen nun schon bei der D-Division war, hatte Bailey weitaus Jüngere an sich vorbeiziehen sehen, sie waren Superintendents beim C1 oder einer der eingeschworenen Sondereinheiten wie dem Flying Squad geworden. Kollegen wurden über seinen Kopf hinweg befördert und stolzierten herum wie Menschen, die wissen, dass es für sie aufwärtsgeht. Bailey dagegen hielt sich an die Vorschriften. Er gehörte einer Generation an, die noch in der Army gedient hatte. Ehrlich, diszipliniert, fleißig. Wenn er rauchte, dann Senior Service, niemals amerikanische Marken.

»Ich habe Prosser heute Morgen im Krankenhaus besucht.« Bailey rollte seinen gelben Bleistift auf dem Tisch hin und her. »Er ist nicht besondes schwer verletzt. Er wird in Nullkommanichts wieder auf den Beinen sein. Aber natürlich wollte er mir nicht sagen, wie sich alles genau abgespielt hat.«

»Nein, Sir.«

Bailey sah Breen in die Augen. »Deshalb frage ich Sie.«

Pause. Breen blickte auf Baileys Schreibtisch und entdeckte dort einen dunkelblauen Ordner mit seinem Namen: seine Personalakte.

»Es war dunkel. Zwei Männer befanden sich im Laden. Einer hatte ein Messer.«

Bailey nahm seine Brille mit dem schwarzen Gestell ab und putzte sie mit einem Baumwolltaschentuch, hob sie dabei immer wieder, um die Gläser anzuhauchen.

»Mir ist bewusst, was die Männer sagen. Sie denken, es sei Ihre Schuld, dass Prosser verletzt wurde. Sie glauben, Sie seien abgehauen und hätten Prosser mit dem Angreifer alleine gelassen.«

»Ja, Sir.«

»Und?«

»Was, Sir?«

»Tun Sie bitte nicht so begriffsstutzig, Sergeant. So was erwarte ich von einem wie Prosser, aber nicht von Ihnen. Fangen Sie vorne an. Vermutlich haben Sie gehört, dass ein Raubüberfall im Gang war.«

Breen konnte nicht anders, als auf den Zahnpastarest zu starren. »Ja, Sir. Über Funk.«

»Was haben Sie noch im Wagen gemacht? Ihre Schicht war doch längst zu Ende.«

Was hatte er gemacht? Er wusste es nicht. Vor allem hatte er nicht in eine leere Wohnung zurückkehren oder anfangen wollen, die Habseligkeiten seines Vaters auszuräumen. »Ich bin herumgefahren und hab nach Stadtstreichern Ausschau gehalten, Sir.«

»Himmelherrgott.«

»Wir gehen davon aus, dass es sich bei der verkohlten Leiche vergangene Woche um einen Obdachlosen handelt. Ich denke, wenn wir einen finden würden …«

Bailey schüttelte den Kopf. »Das ist nicht die Aufgabe des CID«, sagte er. »Darum können sich die Kollegen von der Streife kümmern.«

»Ja, Sir.«

»Also sind Sie nach der Durchsage der Zentrale zu dem Laden gefahren. Haben Sie ihn gemeinsam mit Prosser betreten?«

Breen zögerte erneut. »Nein, Sir.«

»Warum nicht?«

»Prosser war schon drin, Sir.«

»So ein Idiot«, sagte Bailey. »Er hätte auf einen zweiten Beamten warten müssen.«

»Er hat wohl gewusst, dass ich direkt hinter ihm bin.«

»Wie soll er das gewusst haben? Das war purer Leichtsinn. Und Sie sind nach ihm rein? Wann genau? Zwei, drei Minuten später?«

»So ungefähr …«

»Und?«

»Und da stand ein Mann mit einem Messer. Er hatte Prosser den Arm um den Hals gelegt und das Messer auf mich gerichtet.« Ihm wurde bewusst, dass er seine rechte Hand über den Tisch streckte und pantomimisch auf Bailey einstach. Schnell legte er die Hand wieder in den Schoß.

»Und?«

Und? Wie konnte er erklären, was als Nächstes geschehen war? Er hatte keine Ahnung, warum er die Nerven verloren hatte. Er war gerannt. Raus aus dem Laden, zu seinem Wagen, hatte sich dahintergekauert, sein Herz hatte geklopft, seine Hände gezittert. Wie sollte er das in Worte fassen?

»Ich bin abgehauen, Sir.«

Bailey brummte leise. »Dann stimmt es also doch, was die anderen behaupten. Sie haben Prosser im Stich gelassen?«

»Ja, Sir.«

»Und Prosser wurde verletzt bei dem Versuch, den Angreifer abzuwehren?«

»Ja.«

Bailey setzte seine Brille wieder auf und sah Breen an. »Um wie viel Uhr war das?«

»Kurz nach neun.«

»Sie haben einen Beamten mit einem gefährlichen, bewaffneten Mann alleine gelassen? Das wird den Kollegen ganz und gar nicht gefallen.«

»Nein, Sir.«

Bailey sah ihn an, sagte aber nichts.

»Ist das alles, Sir?«

»Wie lange sind Sie jetzt bei der Polizei? Zwölf Jahre?« Er zupfte erneut an seinem Ohrläppchen.

»Dreizehn.« Wenn er die kleine Rente mit einem Einkommen als Nachtwächter in einer Fabrik oder als Sportlehrer an einer Gesamtschule aufstockte, würde es reichen. Was gab es sonst schon für Jobs für ehemalige Polizisten?

»Ein solcher Vorfall kann eine Laufbahn für immer zerstören.«

»Vielleicht sollte ich mir mal zwei Tage freinehmen«, sagte Breen. »Bis ich wieder klar sehe. Ich hatte viel um die Ohren.«

Baileys Gesichtsmuskeln zuckten. »Sie hatten jedes Recht, sich freizunehmen, als Ihr Vater gestorben ist«, sagte er leise. »Und wenn Sie’s getan hätten, wäre das vielleicht nie passiert … Aber jetzt gebe ich Ihnen nicht frei. Das wäre ein Fehler.« Bailey rollte wieder den Bleistift über das Löschpapier auf seinem Schreibtisch. »Das wäre nicht gut«, sagte er. »Wenn man so was nicht angeht, gärt es immer weiter. Es wird geredet. Sagen Sie mir, warum Prosser Sie nicht leiden kann?«

»Das war mir gar nicht bewusst, Sir.«

»Stellen Sie sich nicht dumm, Breen. Sie wissen genau, dass er Sie nicht mag.«

»Ich bin wohl keiner von den Jungs, gehöre nicht dazu.«

Bailey klappte den Ordner auf und sah ein paar Seiten durch. »Sie wohnen nicht hier in der Gegend, oder?«

»In Stoke Newington, Sir. Dort war ich vor meiner Versetzung nach Marylebone auch stationiert.«

Bailey erhob sich und trat ans Fenster, seine selbst gezüchteten afrikanischen Veilchen standen dort in einer Reihe von Tontöpfen auf Marmeladedeckeln. Die Ostsonne war ideal für sie. Vor der Tür, die zum Hof führte, hatte er einen kleinen Eimer aufgestellt, in dem er Regenwasser für seine Pflanzen sammelte. Leitungswasser sei zu hart, meinte er.

»Prosser ist kein guter Polizist. Er ist ungehobelt, macht, was er will«, sagte Bailey immer noch mit dem Rücken zu Breen. »Außerdem bin ich von seiner Integrität nicht überzeugt. Wissen Sie, Sergeant, die Truppe, der ich mal beigetreten bin, ist heutzutage kaum noch wiederzuerkennen.«

Die alte Leier. Das hatten sie alle schon hundert Mal gehört.

»Sie wiederum … Bislang waren Sie immer ein gewissenhafter Beamter, einer vom alten Schlag. Verlässlich. Ein kleiner Zwischenfall, und schon wird Prosser zum Helden. Und Sie? Das Gerede wird nicht aufhören, es sei denn, Sie sorgen selbst dafür. Besser, Sie stellen sich dem Ganzen.«

»Ja, Sir.«

Er drehte sich wieder zu Breen um. »Wie laufen die Ermittlungen im Fall der verkohlten Leiche?«

»Noch haben wir nichts, Sir.«

Bailey brummte erneut, goss zu viel Wasser in einen der Blumentöpfe, so dass es über den Rand des Untersetzers auf den Teppich lief. »Mist«, sagte er. »Geben Sie mir doch ein Taschentuch, bitte«, er zeigte auf ein Päckchen auf seinem Tisch. Breen zog eins heraus und reichte es ihm.

»Wir sind ein kleines Team hier in Marylebone. Für Feindseligkeiten und Grabenkämpfe ist kein Platz. Was auch immer seine Verdienste sein mögen, Sergeant Prosser ist beliebt. Er hat Einfluss. Ein Vorfall wie dieser wird seinen Ruf auf Ihre Kosten festigen. Das wollen wir doch nicht, oder? Heute Nachmittag will ich den Bericht auf dem Schreibtisch haben.«

Die Männer blickten auf, waren neugierig zu erfahren, was Bailey gesagt hatte.

»Hast du den Dienst quittiert?«, fragte Jones.

»Halt die Klappe, Jones, oder du fängst dir eine«, sagte Carmichael.

Breen sagte nichts. Marilyn schleppte einen Stapel beigefarbener Ordner an seinen Schreibtisch. Rosa Pullover von Marks and Spencer. Spitz-BH. Blondiertes Haar, hier und da kam der Ansatz durch.

»Was ist das?«

»Die Vermisstenfälle, um die du gebeten hast. Alles in Ordnung?«, setzte sie rasch hinzu.

»Mir geht’s gut«, erwiderte Breen.

Marilyn war die einzige Frau im Büro.

»Hat dein Freund inzwischen einen Job gefunden?«, fragte Breen.

Sie machte ein finsteres Gesicht. »Ich hab ihn gewarnt, wenn er nicht bald einen hat, schmeiß ich ihn raus.«

»Recht so, Marilyn.«

»Hasta la vista, wenn du verstehst, was ich meine?«

Sie beugte sich vor, schob den Stapel mit den Akten zurecht, den sie ihm gerade auf den Tisch gelegt hatte.

»Was Jones und die anderen sagen«, erklärte sie leise. »Ich glaub’s nicht. Keine Minute. Mach dir keine Sorgen.«

»Es stimmt aber«, sagte Breen.

»Nein«, sagte Marilyn. »Das kann nicht sein.«

»Darf ich dich was fragen?«

Sie lächelte, beugte sich näher heran. »Selbstverständlich.«

»Hältst du mich für altmodisch?«

Sie lachte. »Irgendwie schon. Macht mir aber nichts aus.«

»Wie? Du findest, ich bin von gestern?«

Sie antwortete nicht, drehte sich um und kehrte an ihren Schreibtisch zurück – der aufgeräumteste im ganzen Büro.

Er betrachtete die Vermisstenakte, öffnete sie aber nicht. In derselben Nacht, in der Breens Vater ins Krankenhaus gekommen war, hatte es in einem der ausgebombten Häuser in Carlton Vale gebrannt. Anwohner hatten sich schon den ganzen Sommer über beschwert, weil Schulschwänzer von der Kynaston Tech immer wieder verfallene Häuser anzündeten. Als die Feuerwehrleute die Flammen bezwungen hatten, fanden sie diesmal allerdings im ersten Stock die verkohlten Reste eines Leichnams. Der Behälter mit Feuerzeugbenzin daneben ließ darauf schließen, dass es sich um einen Obdachlosen handelte, der sich am Feuer hatte wärmen wollen und aus Versehen das gesamte Gebäude in Brand gesetzt hatte. Die Leiche würde unidentifiziert bleiben. Aber dafür war jetzt keine Zeit. Er schob die Mappe beiseite. Er musste Baileys Bericht schreiben.

Breen nahm zwei Blätter und legte ein Kohlepapier dazwischen, dann spannte er alles zusammen in die Schreibmaschine ein und tippte: »Detective Sergeant C. Breen 15/10/68«, anschließend starrte er das leere Blatt an. Er hatte die krakeligen Aufzeichungen, die sechs Seiten seines Notizbuchs füllten, bereits mehrmals gelesen, trotzdem war es ihm nicht gelungen, Sinn hineinzubringen.

Marilyns Telefon klingelte. Zerstreut beobachtete Breen, wie sie sich meldete und die Sanftheit aus ihrem Gesicht verschwand. »Gut«, sagte sie. Sie nahm einen Notizblock und stenografierte. »Okay«, sagte sie, den Bleistift noch in der Hand, »hab ich«, und legte auf. Der Hörer klackte auf die Gabel. Sie sah Breen an.

»Ein neuer Fall«, sagte sie. Sie stand auf und ging direkt zu Bailey, ließ Breen mit den Akten sitzen.

»Sir?«, sie klopfte an die Scheibe in seiner Tür.

Bailey stand breitschultrig in seinem Büro, putzte sich erneut die Brille mit seinem Taschentuch und hörte gemeinsam mit den anderen zu, während Marilyn vortrug, was sie notiert hatte.

»Eine nackte junge Frau«, sagte Marilyn. »Auf einem Müllhaufen gefunden. St John’s Wood. Die Leiche wurde von einer Frau entdeckt. Ungefähr um 11 Uhr vormittags. Eine Anwohnerin hat es gemeldet. Anscheinend liegt sie noch nicht lange da.«

Laut der Bakelituhr über der Tür war es jetzt 11.20 Uhr. »Aye aye«, sagte Carmichael. »Nackte junge Frau. Dann schicken wir Jones lieber nicht hin. So was hat der noch nie gesehen.«

»Halt’s Maul.«

»Es gibt Dinge, über die werden in diesem Büro keine Witze gerissen, Carmichael.«

»Nein, Sir.« Carmichael grinste und blickte an sich hinunter. Tabakbraune Chelseaboots aus Wildleder, mit Schlaufen zum Hochziehen.

»Können wir fortfahren?«

»Nur zu«, sagte Carmichael.

Niemand mochte Bailey, aber früher hätte man es nicht so ohne weiteres durchblicken lassen.

Bailey räusperte sich und wandte sich erneut an Marilyn. »Irgendeine Spur von einer Waffe?«

»Wurde nicht erwähnt, Sir.«

Bailey sah sich im Raum um, blickte von Gesicht zu Gesicht. Dann entschied er sich. »Breen, eigentlich finde ich, dass das Ihr Fall ist.«

»Meiner, Sir? Sie haben mich schon auf die Brandstiftung angesetzt, Sir.«

Bailey schnaubte. »Dessen bin ich mir bewusst. Wie Ihnen vielleicht aufgefallen sein wird, sind wir heute ein bisschen unterbesetzt. Es macht Ihnen doch nichts aus, einen weiteren Fall zu übernehmen, Sergeant, oder doch?«

»Nein, Sir.«

»Zumal du an der Unterbesetzung schuld bist«, nuschelte Jones.

»Ich bin davon überzeugt, dass Sie alles daransetzen werden, sich zu bewähren, nicht wahr, Paddy?«, sagte der Inspector.

»Ja, Sir«, erwiderte Breen.

Bailey schürzte eine Sekunde lang gedankenverloren die Lippen. Schließlich sagte er: »Jones? Sie werden die Mordkommission als Assistent verstärken.«

»Als Breens Assistent, Sir?«

»Ja. Als sein Assistent.«

Jones funkelte Bailey böse an. »Ja, Sir. Wenn Sie es wünschen.«

»Gut.« Und damit kehrte er in sein Büro zu den afrikanischen Veilchen zurück und schloss die Tür.

Eine Sekunde lang standen sie schweigend da, bis Marilyn zu Jones sagte: »Du weißt ja, was er damit bezweckt, oder? Du sollst aufhören, dich wie ein Vollidiot aufzuführen.«

»Danke, dass du mir das noch mal unmissverständlich klarmachst, Marilyn«, sagte Jones. »Nur funktionieren wird’s nicht.«

»Ich weiß«, sagte Marilyn. »Ein Vollidiot bleibst du so oder so.«

Breen suchte in den Schubladen seines Schreibtischs nach einem unbenutzten Notizbuch. Da lagen ein Rezept für das Schmerzmittel seines Vaters und ein Bündel Lotterielose vom Weihnachtsfest der D-Division 1967, aber kein Notizbuch.

Jones, in Nylonblazer und brauner Hose, die dunklen Haare mit Brylcreem bis unter den Kragen zurückgekämmt, der Jüngste beim CID, stellte sich dicht neben ihn und sagte leise: »Ich hab Prosser versprochen, was für ihn zu erledigen. Weil er im Krankenhaus liegt. Weil auf ihn eingestochen wurde. Wird bis nachmittags dauern, vorausgesetzt, du kommst so lange ohne mich aus.«

»Soll mir recht sein«, sagte Breen. »Hat noch jemand ein Notizbuch?«

drei

Die beiden Constables aus St John’s Wood standen vor dem Durchgang zum hinteren Wohnblock, wo man die Leiche entdeckt hatte. Sie warteten noch auf eine Plane, mit der sie die Tote bedecken konnten, doch der Wagen, der sie bringen sollte, steckte in demselben Verkehrsstau fest, der auch die Constables aufgehalten hatte.

»Ein Junge hat sie gefunden«, erklärte einer der beiden. »Lag unter einer Matratze. Heute früh müssen schon einige Bewohner aus den Cora Mansions dran vorbeigegangen sein. Er hat sie nur aufgrund seiner Größe entdeckt. Weil er klein ist, verstehen Sie?«

Am Beginn von Ermittlungen waren die Constables immer besonders diensteifrig.

»Sie kann also schon eine ganze Weile dort gelegen haben.«

»Danke.«

Die Leiche befand sich außer Sichtweite hinter den Schuppen. Breen bemerkte einen Mann, der gerade dabei war, eine Kamera auf ein Stativ zu schrauben.

»Weiß jemand, wer sie ist?«

»Nein, Sir. Wir konnten sie noch nicht identifizieren.«

»Hat schon jemand die Häuser abgeklappert?«

Der Polizist, ein blasser junger Mann, hob eine Augenbraue. »Wir haben auf Sie gewartet, Sir.«

Breen sah sich um. Auf dem Laubengang, der zu den Wohnungen führte, stand eine Frau in einem pastellfarbenen Hauskleid und beugte sich über das Geländer zu den Männern hinunter, die sich um die Leiche herum zu schaffen machten.

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!